par Sylvain Bouley | Jan 15, 2023 | Actualités

Des mesures effectuées à l’aide de caméras infrarouges montrent de manière surprenante que les températures atmosphériques de Neptune ne suivent pas une évolution saisonnière normale.

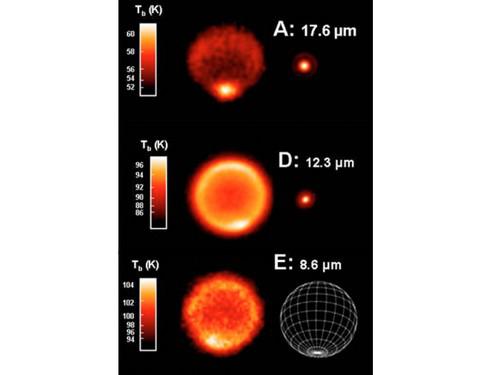

Située à environ 30 unités astronomiques du Soleil, Neptune a une période de révolution de 164 ans. Dotée d’une obliquité de 29°, la planète présente des effets saisonniers qui se manifestent sur plusieurs dizaines d’années ; le passage au solstice d’été dans l’hémisphère Sud a eu lieu en 2005. C’est à cette époque que l’instrument infrarouge VISIR, installé au VLT (Very Large Telescope) sur le site du Cerro Paranal de l’Eso (European Southern Observatory) au Chili, est entré en activité. En 2006, il a obtenu les premières images de Neptune dans l’infrarouge moyen (7-25 μm). Le rayonnement infrarouge donne une mesure de la température atmosphérique à une certaine altitude, qui dépend de la pression et de la composition atmosphériques. Les gaz absorbant dans l’infrarouge thermique sont principalement l’hydrogène H2 (à 17,6 μm), le méthane CH4 (à 8,6 μm) et l’éthane C2H6 (à 12,3 μm). À 17,6 μm, le rayonnement provient de la tropopause à environ 100 mbars, tandis qu’à 8,6 et 12,3 μm, il est émis par la stratosphère, à plus haute altitude, entre 0,1 et 1 mbar. Rappelons que la tropopause est la limite haute de la zone de l’atmosphère où la température décroît avec l’altitude, et où ont lieu des mouvements verticaux. La stratosphère est la zone située au-dessus de la tropopause, et la température y augmente avec l’altitude, sans mouvements verticaux de la matière gazeuse.

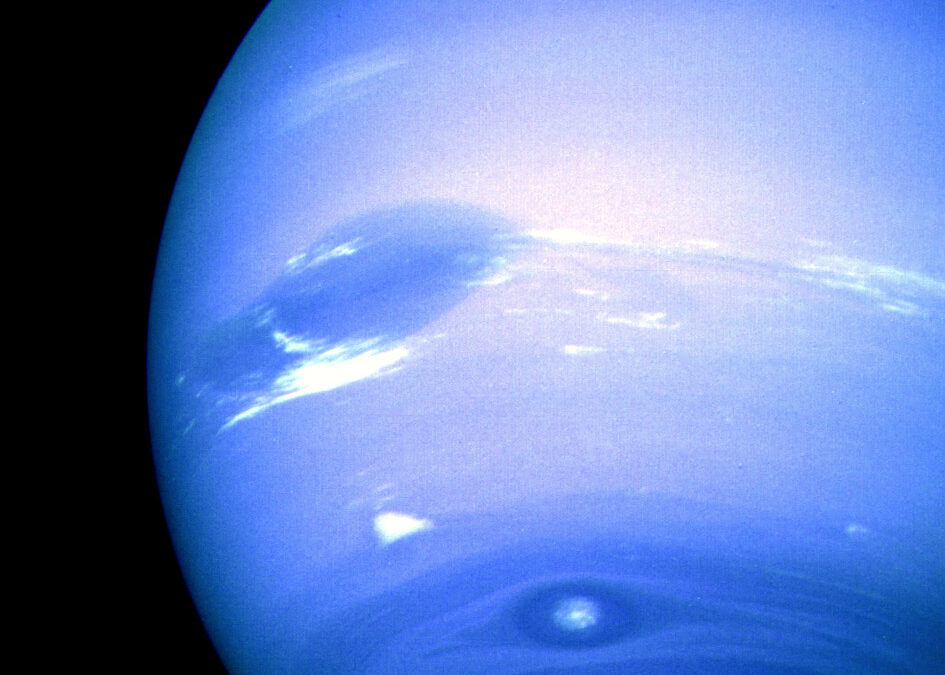

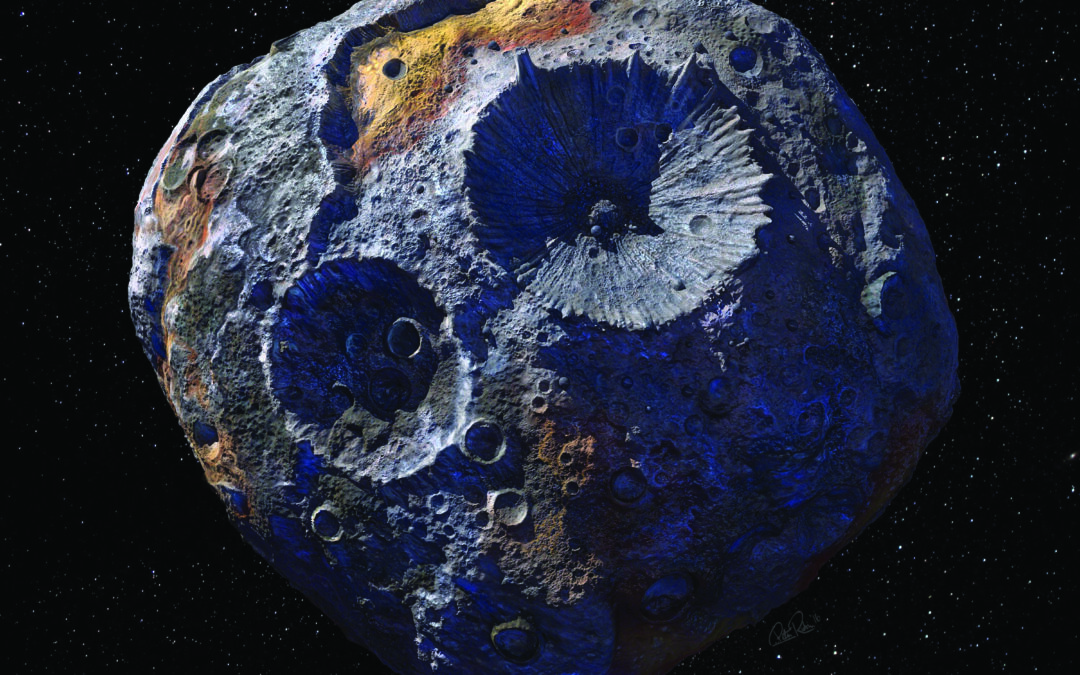

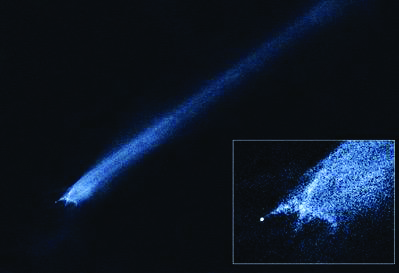

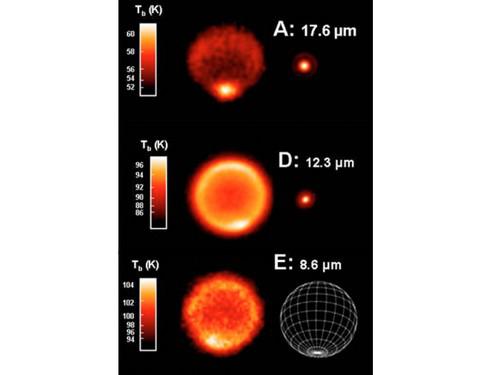

1. Images de Neptune prises dans l’infrarouge en 2006 avec l’instrument VISIR du VLT. À 17,6 μm (A), le rayonnement provient de la tropopause, au niveau du minimum de température, à un niveau de pression de 100 mbars. À 12,3 μm (D) et 8,6 μm (E), le rayonnement provient de la stratosphère, à plus haute altitude, à des niveaux de pression compris entre 0,1 et 1 mbar. Le point brillant au pôle Sud a été interprété en 2006 comme un effet saisonnier, lié au passage de la planète au solstice d’été dans l’hémisphère Sud en 2005 [1]. À droite des images A et D, on voit l’image d’une étoile voisine utilisée pour le calibrage en radiance et pour mesurer la fonction d’appareil, c’est-à-dire évaluer la résolution spatiale. La configuration géométrique de la planète est représentée à droite de l’image E.

La cartographie de la planète à ces différentes longueurs d’onde permet donc de reconstruire une image en trois dimensions du profil thermique et de la distribution verticale du méthane et de l’éthane.

Depuis 2006, la planète Neptune a fait l’objet d’une campagne régulière d’observations en imagerie thermique, avec l’instrument VISIR du VLT mais aussi les caméras infrarouges COMICS au Subaru, à Hawaï, et la caméra T-ReCS du télescope Gemini-South au Chili. Les résultats viennent d’être publiés dans The Planetary Science Journal par une équipe de chercheurs européens et américains.

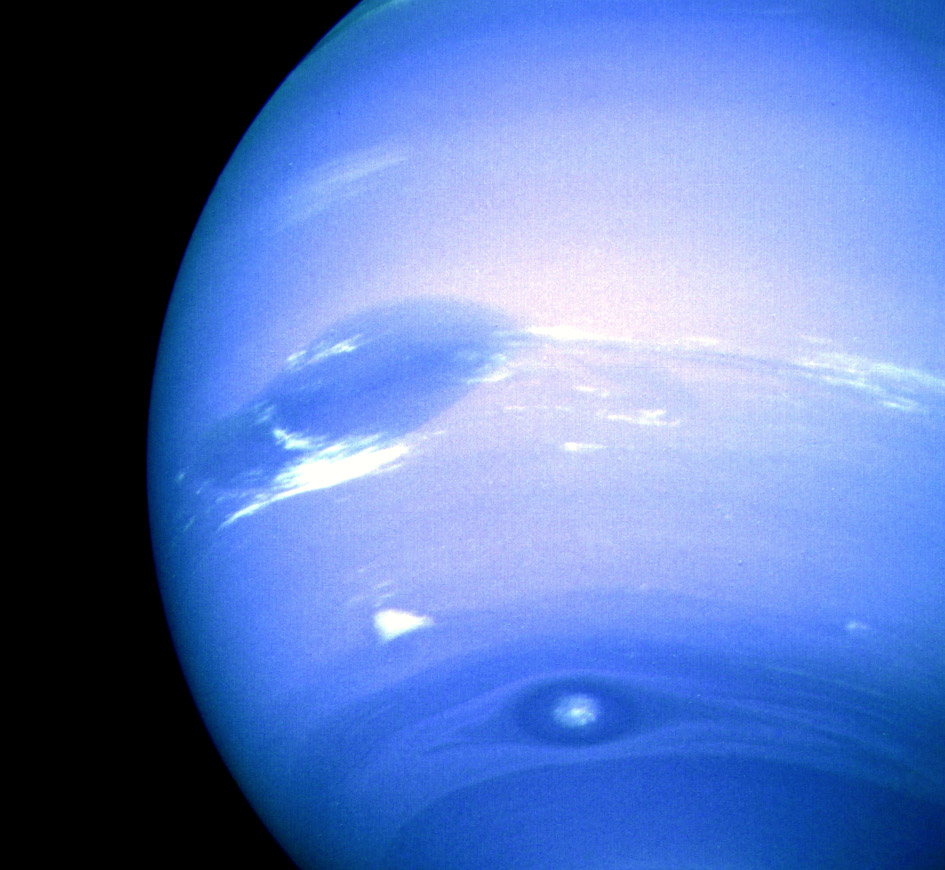

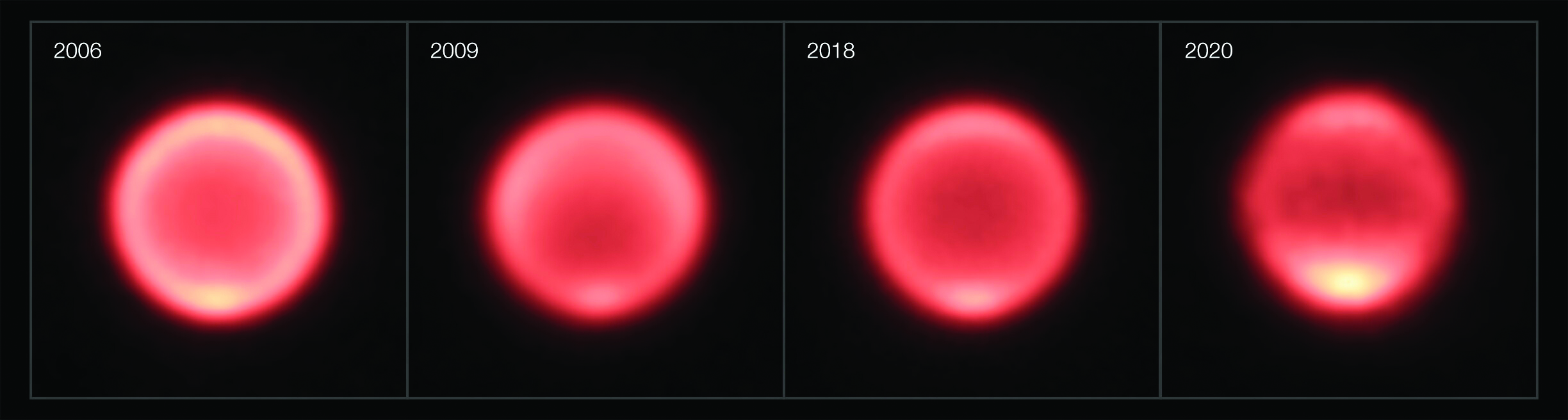

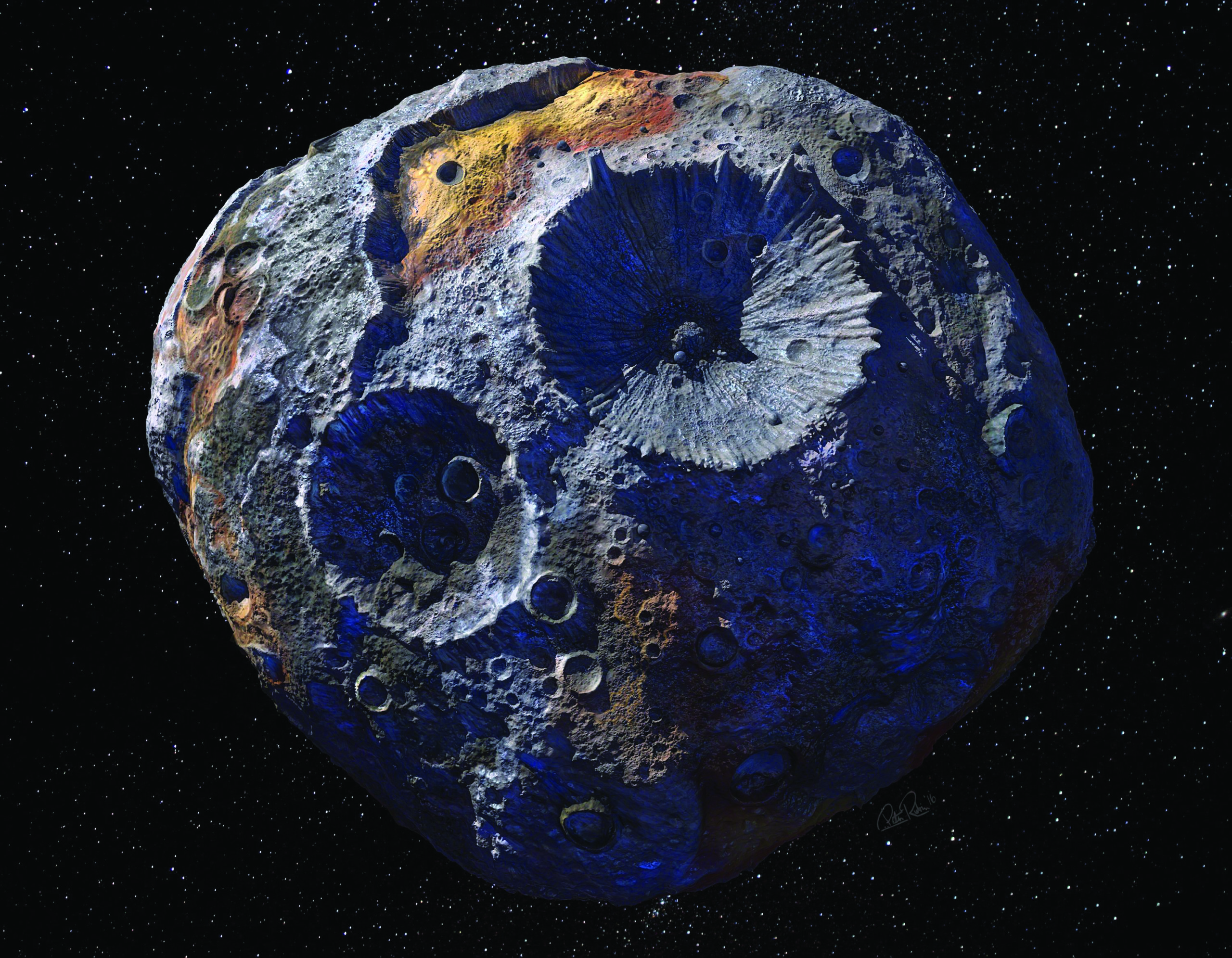

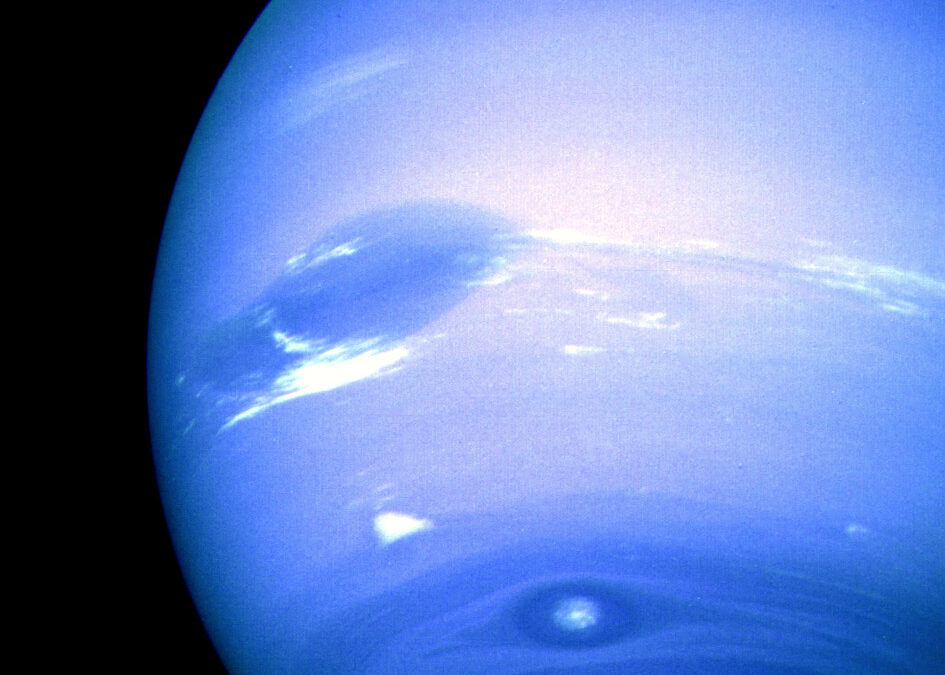

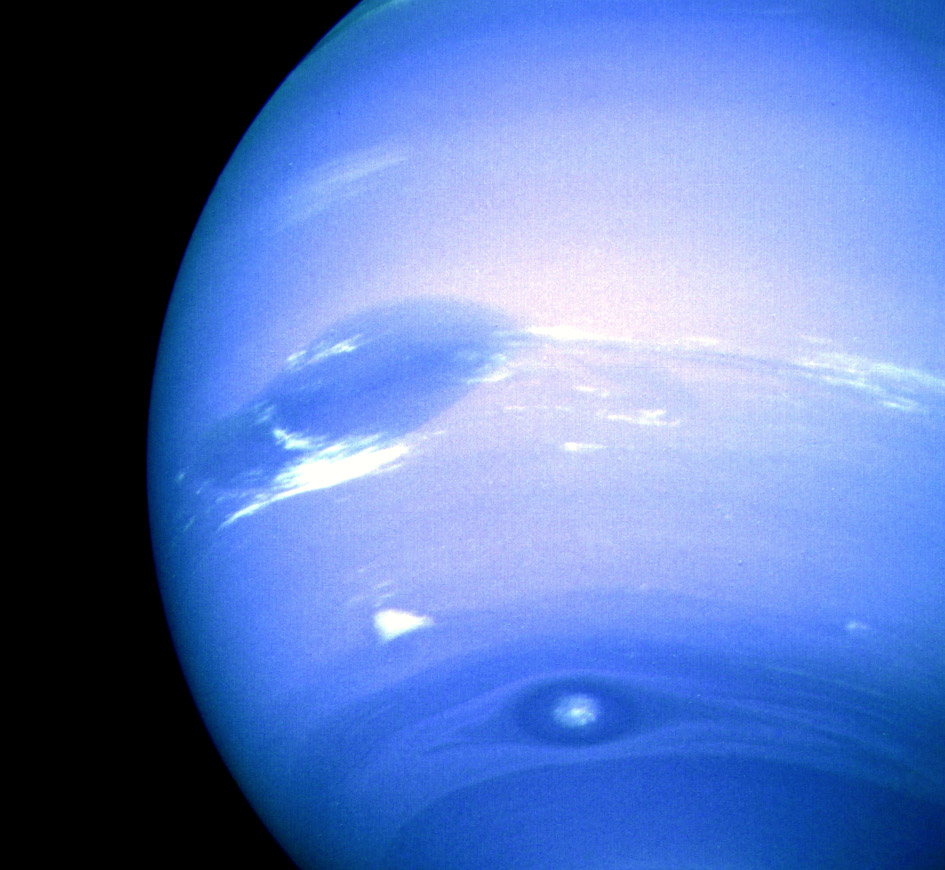

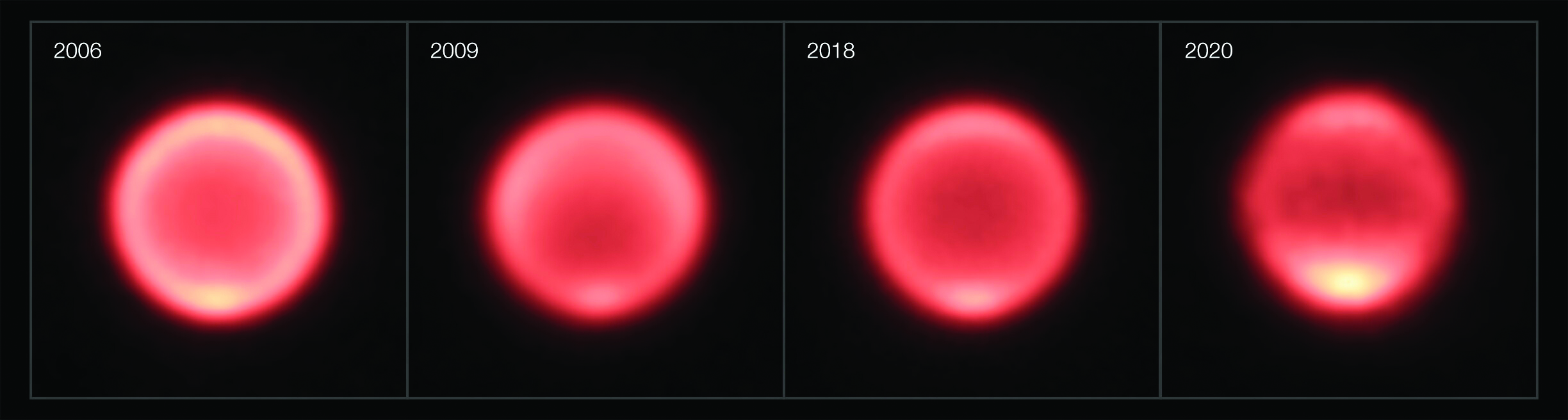

2. Évolution de l’image de Neptune à 12,3 μm entre 2006 et 2020. Les images ont été prises avec l’instrument VISIR du VLT. L’image de gauche est la même que l’image D de la figure 1. On observe un léger refroidissement de la planète entre 2006 et 2009, puis une remontée de température en 2018, et particulièrement nette en 2020 [2].

Les conditions d’ensoleillement sur Neptune peu peu évolué au cours de cette période, la latitude du point subsolaire, celui où le Soleil apparaît au zénith, passant de 29° S en 2005 (au moment du solstice d’été dans l’hémisphère Sud) à 24° S en 2020. La figure 1 montre le disque de Neptune enregistré en 2006 dans les trois longueurs d’onde mentionnées ci-dessus. L’intensité du rayonnement donne une mesure de la température dans la couche de l’atmosphère dont il provient. On voit que le rayonnement à 17,6 μm, qui provient de la tropopause, affiche un point très brillant au pôle Sud. Ce phénomène a été interprété alors comme un réchauffement du pôle Sud associé à sa forte insolation, juste un an après le solstice d’été. À 12,3 μm, l’image montre un fort éclairement au limbe de toute la planète, ce qui traduit une élévation de température dans la stratosphère à toutes les latitudes. La figure 2 montre l’image de Neptune à 12,3 μm, en 2006, 2009, 2019 et 2020. C’est là qu’apparaît une découverte surprenante. Alors que l’on attendait la poursuite de l’échauffement au pôle Sud pendant les années suivant le passage au solstice d’été, on a assisté à une lente diminution de la température du pôle Sud, suivie d’une brutale remontée en 2019 et 2020. Ces variations ne peuvent pas s’expliquer simplement par les effets saisonniers liés à l’orbite de Neptune. D’autres mécanismes possibles ont été invoqués par les auteurs, comme un couplage possible entre le rayonnement solaire et la production des hydrocarbures par photochimie, ou des variations liées à la circulation atmosphérique et la formation de nuages, ou bien l’effet possible d’ondes de gravité émises depuis les couches plus profondes par des plumes convectives intermittentes, ou encore un effet du cycle solaire, dont la période est de 11 ans. Pour l’instant, l’énigme reste entière et les mesures devront se poursuivre dans les décennies qui viennent pour tenter de l’élucider.

par Thérèse Encrenaz, Observatoire de Paris-PSL

Article publié dans l’Astronomie n°163, septembre 2022

Notes

- G. Orton et al., « Evidence for methane escape and strong seasonal and dynamical perturbations of Neptune’s atmospheric temperatures », Astron. Astrophys. 473, L5-L8, 2007, doi: 10.1051/0004-6361:20078277.

- M. T. Roman et al., « Sub-seasonal variation in Neptune’s mid-infrared emission from ground-based imaging », The Planetary Science Journal, doi:10.3847/PSJ/ac5aa4.

par Sylvain Bouley | Jan 15, 2023 | Zoom Sur

C’est le 5 décembre 2020 que la capsule contenant quelques grammes du sol de l’astéroïde Ryugu [1] est tombée dans le désert australien ; les analyses ont commencé très vite au laboratoire spatial de la Jaxa, l’agence spatiale japonaise. Il s’agit tout d’abord de procéder à une analyse non destructive des poussières collectées, donnant accès à des informations permettant une première caractérisation de l’astéroïde ; en fait, il y eut deux collectes, respectivement A et B, tout d’abord du sol de surface puis de la poussière du sous-sol, extraite à la suite d’un impact artificiel (l’Astronomie 131, octobre 2019). Il est ainsi possible de compléter et préciser les informations obtenues au cours du survol de Ryugu en 2019. Comme rappelé dans l’Astronomie 157 de février 2022 et 163 de septembre 2022, il est démontré que l’astéroïde possède les propriétés attendues des solides les plus primitifs du Système solaire, et qu’il s’est formé par réaccumulation de matériau provenant d’un corps parent détruit suite à un impact. De plus, la comparaison directe avec la plupart des chondrites carbonées présentes dans les collections suggère des modifications du matériau d’origine dues à un chauffage et une déshydratation partielle. L’analyse plus poussée des propriétés de l’astéroïde devrait préciser les conditions de formation et d’évolution du corps parent de l’astéroïde lui-même.

C’est pourquoi une étude de grande envergure du sol de Ryugu est effectuée à partir de l’analyse d’échantillons des deux groupes A et B qui furent distribués à différents laboratoires internationaux équipés d’instruments d’analyse haute résolution permettant une caractérisation aussi fine que possible des poussières analysées. Au total, 18 particules de taille comprise entre 1 et 8 mm qui ont été analysées, 7 de A et 11 de B. Le résultat de ce travail est décrit dans un article paru il y a quelques semaines dans la revue Science [2], auquel ont participé en particulier des chercheurs du CNRS-Insu et du CNRS-IN2P3 avec le support du Cnes [2]. Cet article s’attache tout d’abord à comprendre où et quand le corps parent de Ryugu s’est formé dans la nébuleuse solaire. Dans un deuxième temps, il détermine la minéralogie du matériau originel et sa composition en eau, avant de reconstruire l’évolution au cours du temps des matériaux, suite aux réactions de leur interaction avec l’eau. L’article tente ensuite de répondre à la question de savoir quel est le rôle des radioéléments à courte période dans le chauffage de l’astéroïde ; enfin, il cherche à comprendre la formation de Ryugu après l’impact et la réaccumulation du matériau éjecté.

C’est donc une mise au point très pointue de l’histoire de Ryugu qui est proposée à partir de ces résultats. Il est montré que sont présents de la magnétite ainsi que différents minéraux hydratés, comme des argiles ou des carbonates, mais aussi de la matière organique. Il semble que la plupart des minéraux présents se sont formés au voisinage du Soleil. Si l’on compare les poussières de Ryugu avec les météorites, on voit qu’elles ont une composition très similaire à la composition de la météorite Orgueil [3]. Orgueil appartient à la classe rare des « chondrites carbonées de type CI1 », qui montrent la plus grande affinité avec l’abondance élémentaire du Soleil.

Vue au microscope optique des 17échantillons utilisés pour cette étude, du plus petit (C055) au plus grand C0002 ; les images sont approximativement à la même échelle. (© JAXA)

Pour tenter de faire une synthèse des nombreux résultats décrits dans l’article, les auteurs s’aident d’une simulation numérique qui tient compte de toutes les caractéristiques mesurées dans les quelques échantillons de poussière analysés. Ils suggèrent que le corps parent de Ryugu, d’une taille d’environ 100 km [4], s’est formé environ 2 millions d’années après la formation du Système solaire, puis a passé les 3 millions d’années suivantes à une faible température permettant des réactions d’altération aqueuse, avant qu’un impacteur le désagrège ; enfin, Ryugu s’est formé à partir du matériau libéré lors de l’impact.

iLa matière primitive du Système solaire est emmagasinée dans certains astéroïdes comme Ryugu, visité par la sonde Hayabusa[2] de la Jaxa dont il est question ici, et Bennu, visité par la sonde Osiris-Rex de la Nasa, et dont des échantillons prélevés en surface devraient atterrir sur Terre en septembre 2023. Anny-Chantal Levasseur-Regourd, décédée le 1er août 2022, aurait adoré suivre les avancées de ces missions. Elle travaillait surtout sur des expériences embarquées sur les missions vers les comètes, Giotto vers Halley et Rosetta-Philae vers 67P/Churyumov-Gerasimenko, autres corps primitifs du Système solaire. Sa contribution fut essentielle pour déchiffrer les analyses. Ce court article lui est dédié.

par Janet Borg, Institut d’astrophysique spatiale

Article publié dans l’Astronomie de Décembre 2022

Notes

- L’astéroïde (162173) Ryugu est de type C, considéré comme primitif, c’est-à-dire ayant peu évolué depuis sa formation au début du Système solaire.

- T. Nakamura et al., « Formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu: direct evidence from returned samples », Science (2022). http://science.org/doi/10.1126/science.abn8671

- Orgueil est une météorite tombée dans un champ de la commune d’Orgueil près de Montauban, en France, en 1864 ; près de 14 kg ont été collectés, dont l’essentiel est conservé au MNHN à Paris.

- Rappelons que le diamètre de Ryugu est de 435 mètres.

par Sylvain Bouley | Jan 15, 2023 | Zoom Sur

Comète ou astéroïde ? Autrefois, suivant l’expression populaire, « y’avait pas photo ! ». Un simple coup d’œil dans la lunette ou le télescope et basta, l’affaire était pliée ! Si l’objet apparaissait nébuleux, c’était une comète. S’il était ponctuel, ne se distinguant des étoiles du champ que par son déplacement, c’était un astéroïde.

La situation s’est maintenant compliquée avec la découverte dans le Système solaire de nombreux petits corps dont les propriétés sont moins tranchées et qui échappent à cette classification désormais trop simpliste… Certains astéroïdes se sont mis à manifester une activité cométaire (on parle d’activité cométaire dès qu’une faible atmosphère se développe autour du noyau solide d’un petit corps du Système solaire). Inversement, certaines comètes ont cessé toute activité, devenant des cailloux stériles. Toute une classe d’objets intermédiaires s’est ainsi révélée, si bien que l’on parle même d’un continuum entre comètes et astéroïdes.

On s’accorde à penser qu’une comète est par nature un corps actif (ou susceptible de le devenir), dont l’activité est un mécanisme gouverné par la sublimation de ses glaces. Mais comment savoir, lorsque l’objet est trop faible pour que des observations spectroscopiques soient possibles, si des glaces sont présentes ou non ?

Des comètes qui s’épuisent, d’autres qui se réveillent

L’activité d’une comète est due à la sublimation de ses glaces lorsqu’elle s’approche du Soleil. La sublimation ne devient efficace qu’à moins de 5 unités astronomiques (1 UA = 150 millions de kilomètres) pour la glace d’eau. Plus loin, pour les glaces plus volatiles comme celles de CO ou CO2. Tout corps glacé est donc une comète putative. Mais comment le sait-on lorsque l’on a affaire à un corps trop lointain pour être actif ? Ou que la glace qu’il contient est isolée par une couche protectrice à la surface ? Là réside toute l’ambiguïté de la situation.

On connaît de nombreuses comètes à courte période qui ont cessé toute activité. Certaines se sont désintégrées, comme 3D/Biela dont on a observé le noyau dédoublé à ses retours de 1846 et 1852, puis plus rien aux retours suivants. D’autres ont pu épuiser leurs glaces. Ou construire une croûte protectrice de poussière à leur surface, les isolant du chauffage solaire et les protégeant de la sublimation.

Tout cela pose des questions de nomenclature : doit-on appeler ces objets des comètes ou des astéroïdes ? L’Union astronomique internationale (UAI) s’est emparée de ce problème et a reclassé certains astéroïdes en comètes, et vice versa (lire l’encadré 1). Le cas des comètes disparues est différent. On adjoint au nom des comètes totalement disparues le préfixe « D/ », comme nous l’avons vu pour 3D/Biela. Est-ce pour « dead », « defunct », « disappeared » ou « dismissed » en anglais, « disparue », « défunte », « défaite » en français ? les avis divergent. Mais les noyaux inactifs de certaines comètes éteintes peuvent être encore observables et nous apparaître tels des astéroïdes. C’est le cas de 49P/Arend-Rigaux ou 28P/Neujmin 1, qui n’apparaissent plus que comme des objets ponctuels ou, pour les retours les plus favorables, ne montrent qu’une très faible activité.

Mais le « D/ » pourrait aussi vouloir dire « dormante », car de telles comètes peuvent se réveiller ! C’est le cas de D/1783 W1 (Pigott) et de D/1819 W1 (Blanpain), qui ont perdu leur « D » et sont maintenant nommées 226P/Pigott-LINEAR-Kowalski et 289P/Blanpain. Ces résurgences peuvent être dues à l’amélioration des moyens d’observation qui, désormais plus sensibles, peuvent révéler une faible activité jusqu’alors passée inaperçue. Mais aussi à un réel regain d’activité, si par hasard la croûte protectrice vole en éclats. Les causes peuvent être diverses : pression d’une poche de gaz interne ; collision avec un autre petit corps ; changement d’orbite à la suite d’une perturbation gravitationnelle.

Des objets qui changent d’état civil

Les règles de nomenclature établies par l’Union astronomique internationale (UAI) diffèrent pour les comètes et les astéroïdes. L’ambiguïté de la classification de certains petits corps a donc posé des problèmes que l’UAI s’est efforcée de résoudre au cas par cas. Pour faire simple, le plus souvent, on conserve le nom de l’objet en n’en changeant que le préfixe. Ainsi, lorsqu’un astéroïde devient actif, on lui ajoute le préfixe « P/ » des comètes à courte période. Certains objets ont le privilège de posséder officiellement une double désignation. Ainsi, Chiron (fig. 1), découvert en 1977, est un corps de 166 km de diamètre qui gravite entre 8 et 18 UA du Soleil. C’est un Centaure – c’est ainsi que l’on désigne cette classe d’astéroïdes ayant ce genre d’orbites. Il a initialement été dûment immatriculé comme un astéroïde, (2060) Chiron. Mais en 1988, on lui a découvert une activité cométaire : augmentation de magnitude et queue. Il a alors acquis son autre désignation, la comète 96P/Chiron. Un autre Centaure actif possède également cette double identité : (60558) Echeclus, alias 174P/Echeclus. Non répertoriée comme astéroïde, la comète atypique 29P/Schwassmann-Wachmann 1 est cependant classée comme Centaure. Avec un noyau d’une soixantaine de kilomètres de diamètre, elle gravite sur une orbite quasi circulaire à 5 UA du Soleil, à peine plus loin que Jupiter, et présente des sursauts d’activité d’origine inexpliquée. Elle dégaze du monoxyde de carbone, mais aussi de l’eau qui pourrait provenir de la sublimation de grains glacés présents dans la chevelure plutôt que du noyau. L’UAI a prévu le préfixe « A/ » pour renommer un objet désigné par erreur comme comète et qui se révèle être un astéroïde. Mais ce préfixe semble avoir été très peu employé. Il a été momentanément utilisé pour le premier objet interstellaire, d’abord nommé comme comète C/2017 U1, puis reclassé comme astéroïde A/2017 U1 lorsque l’on s’est rendu compte qu’il ne manifestait aucune activité cométaire, et finalement renommé 1I/’Oumuamua lorsque l’UAI a décidé d’introduire le préfixe « I/ » pour cette nouvelle classe d’objets interstellaires (qu’ils soient comètes ou astéroïdes).

1. Le Centaure Chiron observé le 26 janvier 1996 au télescope de 2,2 m de l’eso montre une faible queue. (D’après Rauer et al., 1997, PASS, 45, 799.)

Des astéroïdes actifs

Les comètes de la ceinture principale

Les astéroïdes de la ceinture principale gravitent entre les orbites de Mars et Jupiter, soit entre 1,7 et 3,5 UA du Soleil. Un petit nombre seulement – environ 500 000 tout de même ! – ont été recensés.

Parmi eux figure l’astéroïde 1979 OW7, numéroté (7968). Mais en 1996, Eric Elst et Guido Pizarro redécouvrent cet objet sur une photo prise à l’Eso où il montre clairement une queue. Il a donc été rebaptisé 133P/Elst-Pizarro. C’était la première découverte d’une comète de la ceinture principale (fig. 2). D’autres ont suivi. On en connaît maintenant une bonne douzaine (Jewitt et al., 2015 ; Snodgrass et al., 2017). Ces objets sont indifféremment désignés « astéroïdes actifs » ou « comètes de la ceinture principale », ce qui illustre bien leur dualité. Certains ont conservé leurs deux nomenclatures d’astéroïde et de comète.

L’activité de ces corps peut avoir plusieurs explications (lire l’encadré 2). Ce peut être une activité cométaire réelle due à la présence d’une (faible) quantité de glaces. On note que la fameuse « ligne des glaces », en deçà de laquelle l’eau ne peut pas être accrétée sous forme de glace lors de la formation des petits corps, est vers 3 UA, au milieu de la ceinture principale (en remarquant que cette valeur a pu évoluer au cours de l’histoire du Système solaire). Certains astéroïdes ont donc pu conserver une certaine quantité de glace. Leur activité est alors récurrente et elle est liée aux passages successifs au périhélie (bien que l’excentricité des orbites de ces corps soit faible). Cependant, les recherches de gaz (eau, monoxyde de carbone ou radical CN) ont jusqu’à présent été infructueuses, la productivité de ces objets étant très faible.

2. La comète de la ceinture principale 133P/elst-Pizarro. (© ESO)

Une petite comète, comme 67P/Churyumov-Gerasimenko, produisait à son périhélie 10^28 molécules d’eau par seconde (soit 300 kg par seconde). Pour une grosse comète comme Hale-Bopp, c’était 10^31 molécules d’eau par seconde (300 tonnes par seconde). Les comètes de la ceinture principale, bien moins actives, échappent aux possibilités observationnelles actuelles qui ne permettent pas de détecter des productions de gaz inférieures à quelque 10^25 molécules par seconde (le kilogramme par seconde).

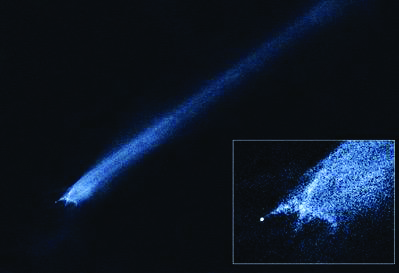

Pour certains objets, l’activité ne semble pas due à la sublimation de glaces, mais être le résultat d’une collision dispersant le régolithe de l’objet. L’activité est alors bien évidemment ponctuelle et la queue formée se détache de l’objet. Ce fut le cas de l’objet P/2010 A2 (LINEAR) = 354P/LINEAR pour lequel D. Jewitt et ses collègues ont suivi l’évolution de la queue de poussières (fig. 3). On a pu estimer que le responsable de la collision était un corps de taille métrique frappant l’astéroïde à une vitesse d’environ 5 km/s. L’événement qui a rendu actif P/2016 G1 (PANSTARRS) en mars 2016, comme l’ont observé O. Hainaut et son équipe, a été sans doute encore plus catastrophique, puisqu’il a conduit à la dislocation, et probablement la destruction totale, de l’astéroïde.

Et qu’en est-il des gros corps de la ceinture principale ? (1) Cérès, planète naine de 950 km de diamètre de la ceinture principale que personne ne songerait à classer comme comète, est actif et éjecte de l’eau, comme l’a observé en 2014 le satellite submillimétrique Herschel. (24) Thémis, un gros astéroïde de 200 km, présente de la glace d’eau à sa surface, sans qu’une activité notable ait été observée.

3. L’objet P/2010 A2 (LineAr) = 354P/LineAr présente une queue de poussières due à une collision plutôt qu’à une activité cométaire. (Nasa/Esa/HST)

L’activation des astéroïdes

Plusieurs mécanismes peuvent être responsables de l’activité d’un astéroïde. Ils peuvent jouer concurremment. La sublimation des glaces. Pour avoir accrété des glaces, le petit corps doit s’être formé à l’extérieur de la ligne des glaces, soit à plus de 3 UA du Soleil pour la glace d’eau.

- La sublimation n’est efficace que près du Soleil (à moins de 5 UA). Le petit corps mérite alors d’être considéré comme une comète.

- Une collision. Cette collision peut disperser une partie du régolithe de surface, ou même conduire à la dislocation totale du petit corps.

- La rotation rapide du noyau. Le régolithe est éjecté si la force centrifuge excède la force de gravité. Pour un corps sphérique sans cohésion de masse volumique 1 000 kg/m3, cela se passe à l’équateur lorsque la période de rotation est inférieure à 3,3 h.

- Des effets électrostatiques. Le plasma du vent solaire peut charger électriquement la surface du petit corps, conduisant au soulèvement des plus petites particules du régolithe.

- Une fracturation due à un choc thermique. Des variations de température de grande amplitude se produisent entre le jour et la nuit lors de la rotation du noyau, pouvant fragmenter la couche de surface.

- Une fracturation due aux forces de marée. C’est ce qui est arrivé à D/1993 F2 (Shoemaker-Levy 9) après avoir frôlé Jupiter.

Le cas de la « comète » Shoemaker-Levy 9

Autre objet exotique, D/1993 F2 (Shoemaker-Levy 9), cet objet qui a percuté Jupiter en juillet 1994. Avant sa découverte et sa mise en orbite autour de Jupiter, il était ignoré et probablement inactif. C’est à la suite d’un premier passage près de Jupiter, à seulement 1,3 rayon du centre de la planète le 7 juillet 1992, que le corps parent s’est fragmenté en une vingtaine de morceaux sous l’influence des forces de marée, donnant naissance à cet extraordinaire chapelet de petites comètes alignées, chacune dotée de sa propre queue (fig. 4). Mais le corps initial était-il une comète ou un simple astéroïde, les queues accompagnant les fragments étant de la poussière échappée lors de la fragmentation ? Aucune trace de gaz n’a pu être détectée autour de ces fragments. Du gaz (de l’eau) a bien été observé dans les taches d’impact après la collision avec Jupiter, mais il pourrait provenir de l’atmosphère de la planète. Le doute subsiste.

4. Les forces de marée ont fait éclater la comète (?) après son passage près de Jupiter, juste avant sa chute sur la planète. (Nasa)

Des astéroïdes sur des orbites cométaires

(3200) Phaethon est un astéroïde sur une orbite cométaire ! Une orbite très excentrique qui l’entraîne de 0,14 à 2,40 UA avec une période de 1,43 an. Il n’a pas d’activité cométaire stricto sensu, car il ne montre pas de coma. Mais il perd des poussières, car il génère une traînée météoritique qui est à l’origine de l’essaim des Géminides qui nous frappe à la mi-décembre. Une activité due à la sublimation de glaces semble être exclue, ces dernières ayant probablement été épuisées par les passages successifs près du Soleil. Il faut plutôt envisager une dissociation thermique due au chauffage par le Soleil et au fort gradient thermique qui en résulte, provoquant fracturation et dislocation.

C/2014 S3 (PANSTARRS) est une comète atypique qui présente un bel exemple de migration dans le Système solaire. Son orbite, rétrograde avec une période de 860 ans, est typique des comètes provenant du nuage de Oort. Elle est très peu active et sans queue. La couleur de son noyau est similaire à celle des astéroïdes rocheux. Selon K. Meech et ses collaborateurs, il semble que ce corps se soit formé dans la région interne du Système solaire parmi la cohorte des astéroïdes. Mais il a été éjecté dans le nuage de Oort. Il a cependant conservé une petite quantité de glaces qui lui permet de conserver une faible activité lorsqu’il nous revient vers son périhélie, à 2,05 UA du Soleil.

D’autres astéroïdes ou comètes éteintes ayant des orbites typiques des comètes à longue période ont été identifiés. Ce sont les Damocloïdes (du nom de l’astéroïde (5335) Damocles qui appartient à cette famille).

En y regardant de plus près avec les sondes spatiales

Les astéroïdes géocroiseurs de la famille Apollo sont les plus faciles à atteindre et sont des cibles privilégiées pour des missions spatiales avec retour d’échantillon. C’est le cas pour deux petits objets en cours d’exploration : (162173) Ryugu avec Hayabusa2, une mission de l’agence japonaise Jaxa, et (101955) Bennu avec OSIRIS-Rex, une mission de la Nasa (fig. 5a). Les nouvelles du déroulement de ces missions ont été relatées dans l’Astronomie. Les tailles respectives des astéroïdes Ryugu et Bennu sont de 865 m et 490 m, et leurs images sont similaires, montrant qu’ils sont des agrégats de débris, avec un renflement caractéristique à l’équateur.

La surprise est venue de Bennu, qui manifeste une activité surprenante. À plusieurs reprises, des éjections par bouffées de centaines de particules ont été observées par la caméra de navigation de la sonde OSIRIS-Rex (fig. 5b) [Lauretta et al., 2019]. La taille de ces particules va de quelques millimètres jusqu’à dix centimètres. Leur vitesse est de quelques centimètres à quelques mètres par seconde ; certaines s’échappent, d’autres retombent à la surface. Ce phénomène inattendu a causé quelque inquiétude pour la sécurité de la sonde.

5. A – L’astéroïde (101955) Bennu, ici observé par la sonde OSIRIS-Rex, est un agrégat de débris d’une taille de 490 m. (NASA)

Lauretta et ses collaborateurs ont examiné les mécanismes qui pourraient être responsables de l’éjection de ces particules, mais ne les ont pas pleinement élucidés. Bennu ne semble pas contenir de glaces, ce qui exclut une activité de type cométaire. Bien que la rotation de Bennu soit rapide (sa période est de 4,30 h) et sa masse volumique faible (seulement 1 190 kg/m3), la dispersion du régolithe par la force centrifuge n’est pas possible ; il faudrait en effet une période de rotation de moins de 3 h pour éjecter des particules de la région équatoriale, d’où, d’ailleurs, elles ne semblent par provenir.

5. B – La caméra de la sonde OSIRIS-Rex a observé à plusieurs reprises l’éjection de particules de taille centimétrique de la surface de l’astéroïde Bennu alors qu’il était à 0,9UA du soleil. ils apparaissent comme des points brillants sur cette image obtenue le 6 janvier 2019. (NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin)

La détermination des trajectoires des particules nous donne un indice important en montrant qu’elles proviennent de la région après-midi de la surface de Bennu. C’est la région qui, alternativement chauffée par le Soleil puis refroidie suivant le cycle jour-nuit, atteint la température la plus élevée et subit des variations thermiques d’une grande amplitude pouvant atteindre 150 °C. Ce choc thermique est suffisant pour craqueler le matériau de surface et en libérer des fragments, comme cela a été expérimenté en laboratoire sur certaines météorites. L’analyse spectroscopique de Bennu montre que sa surface contient des phyllosilicates (des argiles). Ces composés sont riches en eau qu’ils peuvent relâcher s’ils sont suffisamment chauffés. Peut-être est-ce là une source du gaz pouvant entraîner les particules. Il est également possible que les particules soient éjectées par des chocs de micrométéorites. Le sens de rotation de l’astéroïde étant rétrograde, la région après-midi, qui va de l’avant sur l’orbite, est en effet exposée à un flux plus intense de météorites.

Un paramètre utile pour la classification

Le paramètre de Tisserand – Un paramètre utile pour la classification des petits corps est le paramètre TJ introduit par l’astronome Félix Tisserand (1845-1896), dérivé des éléments orbitaux :

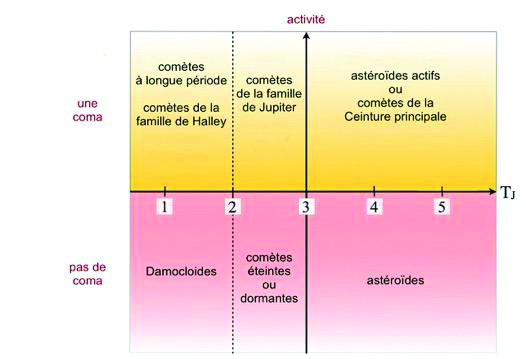

où aJ est le demi-grand axe de l’orbite de Jupiter (5,2 UA), a celui de la comète, e son excentricité et i son inclinaison. Ce paramètre a la particularité d’être invariant lors d’une interaction gravitationnelle avec Jupiter. Il permet de distinguer, suivant leur orbite, les comètes de la famille de Jupiter et les autres, de séparer les comètes de la famille de Jupiter des astéroïdes de la ceinture principale. Les comètes de la famille de Jupiter ont 2 < TJ < 3 alors que les comètes à longue période ou de la famille de Halley ont TJ < 2 et les astéroïdes, TJ > 3 (fig. 6).

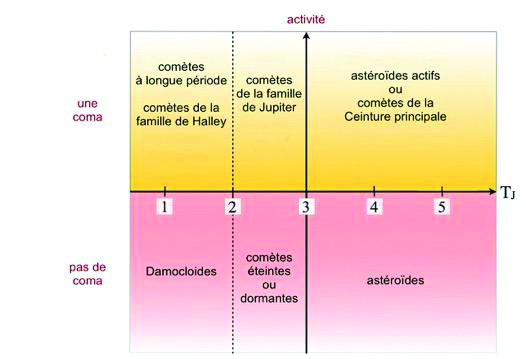

6. La classification des petits corps proposée par David Jewitt. elle est fondée sur leur activité (présence ou non d’une coma) et sur le paramètre de tisserand TJ.

Deux paramètres importants, mais élusifs

Des tentatives objectives de classification ont été faites (lire l’encadré 3). Elles sont basées sur l’activité de ces petits corps et sur le paramètre de Tisserand qui quantifie leur interaction avec Jupiter. Mais d’autres paramètres pourraient être considérés.

Quelle est la proportion de glaces et de roches dans ces corps ? Cela pourrait nous renseigner sur la nature de leur activité en distinguant petits corps « secs » et petits corps « humides ». En l’absence d’un diagnostic effectué à partir d’une analyse in situ (voir plus loin), il faut se résigner à étudier les matières éjectées lors de l’activité de ces corps. Pour les comètes traditionnelles, on évalue le rapport « gaz-sur-poussières » observé dans la coma. Le gaz se mesure avec précision en estimant les taux de production des différentes molécules par spectroscopie lorsque la comète est brillante. La production de poussières s’estime à partir des mesures photométriques de la chevelure, mais ces mesures ne sont sensibles qu’aux particules de poussières de petite taille ; les particules de grosse taille ne sont accessibles que par des observations radio ou radar, plus délicates à mettre en œuvre. Pour les objets faiblement actifs qui nous intéressent ici, le paramètre « gaz-sur-poussières » nous échappe le plus souvent. Et il faut préciser que les matières éjectées peuvent être fort différentes des matières restant dans le noyau. Ce paramètre est donc peu utilisable à l’heure actuelle.

La masse volumique pourrait encore jouer un rôle important dans la classification de ces objets, en distinguant les objets riches en glaces, peu denses, des objets riches en roches. Mais elle est difficile à mesurer. Elle n’est connue avec précision que pour deux comètes. Pour 9P/Tempel 1, la trajectoire des éjecta soulevés à la suite de l’impact de Deep Impact a permis de déterminer sa masse. La masse volumique est 350 kg/m3. Pour 67P/Churyumov-Gerasimenko, la masse a été mesurée à partir de l’orbitographie de la sonde Rosetta et conduit à une masse volumique de 530 kg/m3. Aucun astéroïde n’a une masse volumique aussi faible. Les moins denses sont les astéroïdes récemment explorés (101955) Bennu et (162173) Ryugu avec des masses volumiques d’environ 1 200 kg/m3 ; toutefois, des masses volumiques pouvant aller jusqu’à 3 500 kg/m3 s’observent pour les astéroïdes massifs avec cœur métallique.

Le témoignage des météorites ?

Les météorites de type chondrites carbonées sont parfois présentées comme étant des morceaux de noyaux cométaires. Ce serait une aubaine : plus besoin de se rendre sur place ! L’exemple le plus célèbre est la mythique météorite d’Orgueil (Gounelle & Zolensky, 2014). Sa masse volumique de 1 580 kg/m3 en fait l’une des météorites les moins denses connues.

De l’eau au moulin de cette hypothèse a été apportée par l’analyse de l’orbite du bolide qui avait accompagné la chute d’Orgueil le 14 mai 1864. Une étude récente basée sur des observations et témoignages recueillis par Aimé Laussédat juste après l’événement place le corps parent sur une orbite typiquement cométaire avec un aphélie au-delà de Jupiter. Vers 1850, l’astronome toulousain Frédéric Petit avait tenté d’établir les orbites de quelques bolides. Il pensait avoir ainsi découvert parmi eux un deuxième satellite de la Terre (ce qui a été mis en scène par Jules Verne dans Autour de la Lune). Les communications de Frédéric Petit ont été accueillies par les ricanements des académiciens (orchestrés par Le Verrier). De telles études sont cependant moins fiables que les observations systématiques faites actuellement par les caméras du réseau FRIPON.

Mais si Orgueil est réellement un morceau de noyau cométaire, comment réconcilier sa masse volumique avec celle bien plus faible des noyaux de 9P et 67P ? La disparition des éventuelles glaces cométaires de la météorite aurait dû causer une baisse de la masse volumique et une augmentation de la porosité. On peut arguer que l’extrême fragilité des noyaux cométaires n’a pas permis leur survie lors de la traversée de l’atmosphère, et que seuls les fragments les plus denses nous parviennent. Déjà, les fragments d’Orgueil qui nous sont parvenus sont fragiles : on constate leur altération au cours du temps en examinant les morceaux qui nous sont montrés lors des expositions : entourés de dépôts, ils tombent littéralement en poussière malgré les soins pris pour leur conservation (fig. 7).

7. Un fragment de la météorite d’orgueil exposé sous sa cloche. sa taille est d’environ 20 cm. on remarque les débris tombés autour de la météorite, témoignant de sa fragilité dans l’environnement terrestre.

Pour en savoir plus :

Une analyse en laboratoire

Comment en savoir plus ? En analysant la matière du noyau cométaire ou de l’astéroïde, si possible prélevée en profondeur. Cela nous permettrait de comprendre la nature du mélange glaces-poussières.

Cela peut se faire par un appareillage robotisé envoyé sur place. Philae, l’atterrisseur de Rosetta, était équipé pour le faire avec une foreuse. Le carottage envisagé devait se faire à une profondeur de 23 cm avec l’instrument SD2, les échantillons étant ensuite analysés avec les spectromètres de masse et les chromatographes des instruments COSAC et PTOLEMY. Mais mal positionné, Philae n’a pu effectuer le prélèvement prévu.

Une autre possibilité est le retour d’échantillons pour analyse avec les moyens sophistiqués des laboratoires terrestres. Ce retour doit se faire dans des conteneurs réfrigérés pour préserver les glaces (ce que ne permettent pas les missions en cours vers les astéroïdes). C’était déjà l’objectif de CESR (Comet Exploration Sample Return, 1986), version primitive de Rosetta, vite abandonnée en raison des difficultés techniques. Puis de Triple-F (Fresh From Fridge, Esa, 2009) et CAESAR (Comet Astrobiology Exploration Sample Return, Nasa, 2017), qui ont également été écartées. Maintenant Ambition, mission vers une comète de la famille de Jupiter, est proposée dans le cadre des projets à long terme « Voyage 2050 » de l’Esa (Bockelée-Morvan et al., 2019).

Faut-il une nouvelle définition pour comètes et astéroïdes ?

Il faut reconnaître que les règles rigides de nomenclature des comètes et des astéroïdes, qui diffèrent pour les deux classes d’objets, aboutissent à une situation bancale pour les objets intermédiaires, ce qui a amené l’UAI à adopter des aménagements. Faut-il revoir fondamentalement la nomenclature de ces objets, ce qui entraînerait le changement de nom de centaines, voire de milliers d’objets ? Une belle pagaille en perspective !

On se souvient des débats passionnés qui ont suivi la définition des planètes, planètes naines et astéroïdes à l’initiative de l’Union astronomique internationale en 2006. Nul doute que si l’UAI s’aventurait à vouloir formaliser la distinction entre comètes et astéroïdes, des débats non moins passionnés s’ensuivraient. Mais est-ce bien nécessaire ? Pour les astronomes, tous ces objets sont des petits corps, chacun ayant sa spécificité, et tout le monde s’y retrouve ! Toute classification, obligatoirement basée sur les connaissances et les techniques de son époque, est condamnée à être remise en cause. Botanistes et zoologues le savent bien, qui ont vu leurs belles classifications du passé totalement chamboulées par la révolution apportée par les analyses de l’ADN ! Et classification n’est pas explication : nous avons vu que des objets actifs d’une même classe pouvaient avoir leur activité causée par des mécanismes différents.

Par Jacques CROVISIER | Observatoire de Paris

Article publié dans l’Astronomie n°136, Mars 2020

Bibliographie

Bockelée-Morvan et al., « AMBITION – Comet Nucleus Cryogenic Sample Return », 2019, White paper for ESA’s Voyage 2050 programme. https://arxiv.org/abs/1907.11081

Gounelle & M. E. Zolensky, « The Orgueil meteorite: 150 years of history », 2014, Meteoritics & Planetary Science, 49, 1769-1794. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/maps.12351

Jewitt, H. Hsieh & J. Agarwal, « The active asteroids », 2015, in P. Michel, F. DeMeo & W. Bottke, Asteroids IV, Univ. Arizona Press, Tucson, 221-241. https://arxiv.org/pdf/1502.02361

D. S. Lauretta, C. W. Hergenrother et al., « Episodes of particle ejection from the surface of the active asteroid (101955) Bennu », 2019, Science, 366, eaay3544. https://science.sciencemag.org/content/366/6470/eaay3544

Snodgrass et al., « The Main Belt comets and ice in the Solar System », 2017, Astron. Astrophys. Rev., 25:5. https://arxiv.org/pdf/1709.05549

par Sylvain Bouley | Jan 15, 2023 | Sur le Terrain

De nombreuses structures d’impact restent à découvrir sur le continent Africain. Pour cela, il faut former la nouvelle génération de géologues à reconnaitre les indices des conséquences des chutes de météorites sur les roches de la croûte terrestre. Le Centre International de Recherche & Restitution sur les Impacts et sur Rochechouart (https://cirir-edu.org/en), au cœur de la structure d’impact de Rochechouart (Fig. 1) est un lieu idéal pour remplir cet objectif, ainsi que pour développer de nouvelles méthodes d’étude des structures d’impact.

Cheikh Ahmadou Bamba NIANG, jeune chercheur, ayant soutenu sa thèse sur les structures d’impact en 2022 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar effectue depuis le Sénégal ses recherches sur la structure d’impact Rochechouart. Que vient-il chercher au CIRIR et à Rochechouart ?

1 – Localisation de la structure d’impact de Rochechouart et du Centre de Recherche sur les Impact sur Rochechouart sur le terrain français.

Son travail de doctorat, qui a permis de documenter les signatures radiométriques de cratères d’impact et élucider l’origine des deux anneaux enrichis en Potassium (K) de la structure d’impact Bosumtwi au Ghana, a ouvert un nouveau champ de recherche : l’étude de la signature gamma des structures d’impact. Le rayonnement gamma est bien connu des astronomes. C’est le rayonnement le plus énergétique, au-delà donc des rayons X. En Astronomie, observer le rayonnement gamma permet d’étudier les processus physiques les plus violents et énergétiques de notre univers : étoiles en fin de vie, supernovas, pulsars, quasars, trous noirs stellaires et supermassifs, galaxies actives. En Afrique, le High Energy Stereoscopic System (HESS) est un réseau de télescopes à imagerie Tcherenkov atmosphérique situé à Gamsberg en Namibie pour l’étude des rayons gamma entre quelques dizaines de GeV et quelques TeV. L’acronyme est choisi en l’honneur de Victor Franz Hess, physicien autrichien et américain, qui découvre l’existence du rayonnement cosmique.

Ce rayonnement est aussi observé par les géologues lorsqu’ils regardent non pas vers le ciel, mais vers le sous-sol. Un rayonnement gamma est naturellement émis lors de la désintégration naturelle d’éléments présents dans les sols et roches terrestres. 40K, 232Th, et 238Th sont les trois principaux isotopes instables qui contribuent à ce rayonnement gamma naturel. Ces éléments étant présents au début de l’histoire de la terre, mais comme le taux de désintégration est très lent, il en reste toujours aujourd’hui. Il faut par exemple plus de 14 milliards d’années pour que la quantité de 232Th soit divisée par deux dans une roche. Au passage, ces trois isotopes sont également la source d’énergie interne de la Terre, à l’origine des volcans et des mouvements de convection du manteau, de la tectonique des plaques, et des tremblements de terre.

La cartographie de ce rayonnement permet de remonter à la concentration en potassium (K), thorium (Th) et uranium (U). Ces trois éléments sont très intéressants pour les géologues. Lors de la fusion des roches ou la cristallisation fractionnée, ils préfèrent demeurer avec les liquides silicatés. Leur concentration varie donc sur plusieurs ordres de grandeur et témoignent de l’histoire magmatique des roches étudiées. Lorsque les roches sont en contact avec des fluides, K est transportée, et une roche peut-être très appauvrie en K après le passage d’un fluide, ou enrichie par un fluide très riche en K. En revanche, Th demeure immobile. Pour U, sa mobilité dépend des conditions d’oxydoréduction. La forme réduit de l’uranium (U4+) est contenue dans des minéraux généralement insoluble. La forme oxydée (U6+) est en revanche plus mobile. Ce sont donc de bien précieux traceurs des processus géologiques. Le fait de pouvoir les cartographier à l’aide du rayonnement gamma a conduit à développer de nombreuses techniques au sol, et depuis le ciel, et même l’espace pour établir des cartes de ces éléments, sur Terre, en particulier pour la prospection des ressources minérales et sur d’autres planètes, comme Mars.

Qu’observe-t-on à Rochechouart quand on examine le rayonnement gamma et les éléments qui le produisent ?

Il existe une zone, au centre de la structure actuelle, qui est très riche en potassium (Fig. 2). Les concentrations en potassium dans les échantillons de roche atteignent parfois 10 %, ce qui est assez exceptionnel dans les matériaux terrestres naturels. Ces concentrations extrêmes en potassium sont le résultat d’un phénomène couramment observé dans les grandes structures d’impact : l’hydrothermalisme. En présence d’eau dans le sous-sol, la fracturation et la chaleur produite lors de l’impact sont responsables de la mise en place d’un système hydrothermal. La structure se refroidit progressivement, sur des milliers, voire des millions d’années, selon la taille de la structure. Les gradients thermiques ainsi formés sont responsables de la mise en mouvement de l’eau contenue dans le sous-sol, par simple contraste de densité (l’eau chaude est plus légère que l’eau froide et aura donc tendance à remonter au sein des aquifères). Ce système hydrothermal à transporté le potassium, et par métasomatisme, a enrichi en potassium les roches actuellement exposées à la surface.

2 – Carte de la concentration en Potassium sur la région de Rochechouart, superposée à une carte en relief ombré. Les zones riches en potassium apparaissent en rouge, les zones pauvres en potassium en bleu (source : BRGM).

Les cartes obtenues lors d’un survol aéroporté avec une détecteur capable de mesurer le rayonnement gamma, montrent une zone assez nette enrichie en potassium (Fig. 2), qui correspond aussi à la présence des brèches d’impact de Rochechouart : il s’agit de fragments de roche, mélangés ou non avec une matrice fondue lors de l’impact. Ces roches, chaudes au moment de l’impact, sont naturellement au cœur du système hydrothermal de Rochechouart. Mais l’interprétation des données aéroportées soulève de nombreuses questions.

Que signifient les variations en potassium observées dans les données aéroportées ? Sont-elles associés à des brèches de nature différente, à des quantités de matériau fondu différents dans les brèches ? Peut-on distinguer les différents types de brèches à partir de ces données ? Peut-on distinguer les limites de la zone qui a subi l’hydrothermalisme à l’aide de ces données ? D’autre part, à Rochechouart, les affleurements de roches sont rares. Lors d’un survol aéroporté, le détecteur ne mesure pas directement les concentrations dans les roches, mais essentiellement dans le sol, épais de quelques dizaines de centimètre d’épaisseur (Fig. 3) et qui est issu de la dégradation des roches et de la présence de matière organique. Le géologue a besoin de concentrations en K dans les roches pour réfléchir, et non dans des sols sur lesquels paissent paisiblement les vaches du Limousin.

3 – Illustration de ce que voit un détecteur lors d’un survol aéroporté. Une source de rayonnement (disque rouge) verra son rayonnement atténué si elle est enfouie sur une certaine profondeur de sol, et à fortiori de roches.

4 – Illustration d’une mesure au sol à l’aide du spectromètre qui permet en quelques minutes de déterminer les concentrations en K, Th et U dans le sous-sol.

Pour résoudre ces questions, il faut aller sur le terrain, et ce fut l’objectif de plusieurs missions de Cheikh Ahmadou Bamba Niang (Fig. 4). Par tous les temps (qui peuvent être rigoureux à Rochechouart), il a sillonné la région centrale du cratère pour mieux comprendre ce que l’on voit sur la donnée aéroportée. Il a donc documenté les relations qui existent entre la géochimie des sols et la géochimie des roches sur cette région, et a également patiemment réalisé des profils radiométriques, à l’aide de plusieurs spectroradiomètres portables. Les spectres obtenus permettent de déduire les concentrations en K, Th et U dans les roches et sols mesurés sur des échelles de l’ordre du mètre cube (Fig. 5). En effet, les photons gamma, très énergétiques, peuvent traverser roches ou sols sur des distance de l’ordre de plusieurs dizaines de centimètres. En revanche, on ne peut voir ce qu’il y a à plusieurs dizaines de mètres. Et dans ce cas, ce sont les forages réalisés à Rochechouart, sous la direction de Philippe Lambert qui sont utiles. Ce sont donc ainsi plusieurs centaines de mesures qui sont en cours d’analyses, et qui nous permettront de déchiffrer, avec l’aide des relevés radiométriques dans les forages, l’étendue en 3 dimensions de l’hydrothermalisme du cratère d’impact de Rochechouart.

Fig. 5 – Exemple de spectre gamma obtenu lors d’une mission de terrain à Rochechouart. La partie en rouge est intégrée pour calculer la concentration en potassium dans le sol. On fait de même pour le Thorium et l’Uranium dont les chaînes de désintégration comportent des émetteurs gamma.

Par Cheikh Ahmadou Bamba Niang, David Baratoux

Remerciements : Institut de Recherche pour le Développement, Centre National de la Recherche Scientifique (projet AWA, Astrophysics and Planetary Science in Africa), African Initiative for Planetary and Space Science (AFIPS, https://africapss.org), Centre International de Recherche & Restitution sur les Impacts et sur Rochechouart (https://cirir-edu.org/en).