par Sylvain Bouley | Juil 12, 2022 | Au fil des étoiles

Du 16 au 26 mars 2021 s’est déroulé au Togo un évènement dénommé « le Togo sous les étoiles ». Co-organisé par SpaceBus France et l’association Science Géologique pour un Développement Durable (SG2D), l’événement a parcouru six villes du Togo, faisant découvrir l’astronomie aussi bien aux élèves dans les écoles qu’au grand public.

L’équipe de « le Togo sous les étoiles » et les élèves et enseignants du lycée Kara 2 © SG2D

Un évènement itinérant de diffusion de l’astronomie au Togo

« Le Togo sous les étoiles » avait pour objectif de faire découvrir l’astronomie en particulier, et de parler de sciences en général aux scolaires et au grand public, ce grâce à des animations ludiques, interactives et accessibles à tous. Pour se faire, l’événement à été subdivisé en deux volets : le volet scolaire, avec des ateliers sur l’astronomie proposés aux élèves et enseignants du secondaire majoritairement ; et le volet grand public avec des animations sur les places publiques des villes traversées.

Six villes ont accueilli l’événement. Il s’agit de Kara, Sokodé, Atakpamé, Kpalimé, Aného et Lomé. Dix établissements scolaires répartis dans ces six villes ont été visités. À l’issue des activités un club de science a été créé dans chacun de ses établissements scolaires pour encourager les élèves à l’étude des sciences.

Animation « météorites », l’une des 5 animations proposées lors de la tournée. © SG2D

Une collaboration professionnels/amateurs pour la diffusion de l’astronomie

« Le Togo sous les étoiles » est né du désir de la SG2D d’organiser un évènement astronomique à l’échelle nationale. Les membres de cette association sont des géologues de formation et des astronomes amateurs. Pour se faire l’association SG2D a fait appel à SpaceBus France, une association d’astrophysicien(ne)s français (e)s, spécialisée dans l’organisation de ce genre d’événement. Les activités ont donc été menées conjointement par des astrophysiciens de profession et des amateurs ; une opportunité exceptionnelle pour ces derniers d’acquérir de nouvelles expériences aux contacts de professionnels du domaine.

Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien financier de l’Europlanet Society et du Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique (LESIA) de l’Observatoire de Paris, et au soutien matériel et logistique de Sterren Schitteren Voor Iedereen (SSVI) et de la Radio France Internationale (RFI).

Observation du Soleil par des élèves à l’aide d’un télescope, muni d’un filtre solaire, offert par SSVI pour l’occasion. @SG2D

La SG2D ambitionne de faire du « Togo sous les étoiles » un évènement annuel. Les préparatifs pour la prochaine édition ont donc commencés dès la fin de cette première édition. L’objectif pour la prochaine édition sera d’attendre encore plus de localités et d’école pour diffuser l’astronomie le plus largement possible au Togo.

Christian Gbaba & Doh Koffi Addor

par Sylvain Bouley | Juil 12, 2022 | Au fil des étoiles

Les pays africains doivent adopter les technologies spatiales pour veiller aux objectifs de développement durable (ODD) qui ont un impact sur les terres. C’est dans cette perspective que s’est tenue à Kinshasa du 18 au 22 avril 2022 la 9eme édition de la semaine de la science et des technologies (SST9) en République démocratique du Congo (RDC), avec pour thème : « les technologies spatiales au service du développement durable en Afrique ».

Initié par le professeur Raïssa Malou, la semaine de la science et des technologies en RDC est un évènement scientifique de renommée continentale. Elle est organisée depuis neuf ans par l’association à but non lucratif investing in people, en collaboration avec le ministère de l’enseignement primaire secondaire et technique (EPST), le ministère de l’enseignement supérieure et universitaire (ESU), le ministère de l’innovation et l’ONG elongo en partenariat avec l’UNESCO. Elongo a pour but de contribuer à révéler la prochaine génération congolaise d’hommes et de femmes scientifiques qui soutiendront le développement de la RDC avec comme devise « science is fun, join us ».

L’une des particularités de la neuvième édition de la semaine de la science et des technologies en RDC réside dans son lancement à Brazzaville le 16 avril, en collaboration avec l’UNESCO et l’institut de la recherche en sciences exactes et naturels (ISEN). Ce lancement s’est soldé par l’inauguration d’un laboratoire de nanotechnologies dans cette même ville. L’autre particularité de la SST9 se situe dans les animations scientifiques dans différentes provinces de la RDC à l’initiative des particuliers, d’écoles, d’universités, et d’associations partenaires.

Un hackathlon a notamment été organisé par la start-up « update développer » qui a réuni les élèves de différentes écoles afin de renforcer leurs capacités à proposer des solutions informatiques pour contribuer à la résolution de problèmes réels des communautés africaines. Cette neuvième édition en République Démocratique du Congo a vu la participation d’environ neuf mille élèves et enseignants réunis dans les villages des sciences avec pour objectif de démystifier les sciences spatiales auprès du grand public et des décideurs politiques.

Dans ce contexte, plusieurs animations scientifiques ont été organisées dans les villages des sciences, animés par les élèves et enseignants des différentes écoles de la ville de Kinshasa. Ces derniers avaient suivi une semaine de formation intensive, avec pour ambition de démontrer que l’espace est bénéfique dans de nombreux domaines, comme la surveillance du climat et de la météorologie, l’accès aux soins de santé et à l’éducation, la gestion de l’eau, l’efficacité dans les transports et l’agriculture, le maintien de la paix, la sécurité et l’aide humanitaire. La liste des applications spatiales ayant une incidence sur la vie sur Terre est pratiquement illimitée et de nombreuses autres contributions sont actuellement en cours de développement ou font l’objet de recherches.

Les plus grands mérites de la SST9 auront été d’avoir rassemblé les participants venant de pays différents, d’avoir organisé des échanges et des conférences. Parmi les conférenciers, notons la prestation exceptionnelle de l’astronome sénégalais Maram Kairé, scientifique expérimenté, qui a appelé le peuple africain à s’approprier son destin et à être acteur de son développement. Sur la liste des sujets faisant l’objet des conférences, il y avait également un « Document de politique de la recherche scientifique de la RDC, la récente conférence internationale sur la gestion du volcan de Goma et le projet d’acquisition d’un satellite par le RDC ».

Cette précision a été fournie par le Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda, lors de son intervention durant la deuxième journée de la SST 9 à Kinshasa. A cette occasion, il a également déclaré que le montage du Satellite congolais serait entièrement financé par le Gouvernement congolais, sur instructions du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

par Sylvain Bouley | Avr 14, 2022 | Au fil des étoiles

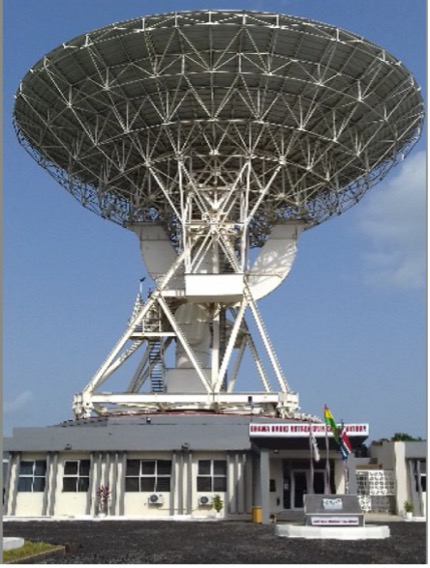

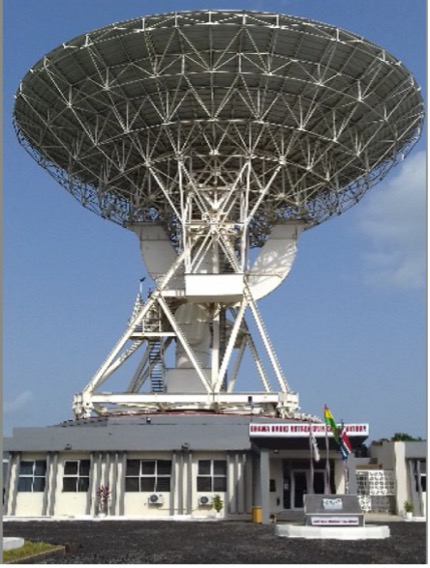

La conversion de l’antenne de télécommunication ghanéenne de 32 m en un radiotélescope capable d’interférométrie à très grande base (VLBI) a commencé lorsque l’Afrique a reçu sa part dans l’appel d’offres du projet Square Kilometre Array (SKA) pour accueillir le plus grand radiotélescope du monde. Il était donc nécessaire de faciliter les activités dans le domaine de la science et de la technologie de la radioastronomie dans les pays partenaires du SKA. La reconnaissance a indiqué que le Ghana, parmi d’autres pays, possède une antenne de télécommunication qui pourrait être réaffectée à la radioastronomie à un coût relativement faible. Le ministère sud-africain de la Science et de la Technologie, par l’intermédiaire du ministère ghanéen de l’Environnement, de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (MESTI), a entamé des discussions avec Vodafone Ghana Limited en vue d’acquérir et de réutiliser sa grande antenne de station terrestre de Kuntunse, au Ghana, pour la radioastronomie compatible avec le VLBI.

Le radiotélescope GRAO (Ghana Radio Astronomy Observatory)

Le projet de conversion est devenu une possibilité lorsque Vodafone-Ghana a transféré l’antenne au MESTI par le biais d’un protocole d’accord signé entre les deux parties en mai 2012. Par la suite, le Ghana Space Science and Technology Institute (GSSTI) a été autorisé par le MESTI à collaborer avec SKA SA, une unité commerciale de la National Research Foundation d’Afrique du Sud. Une inspection détaillée de l’ensemble de la structure a révélé que l’antenne et la structure associée étaient en bon état malgré le fait qu’elles aient été redondantes pendant près de dix ans. Les travaux ont donc été axés sur la sécurité d’abord, puis sur les performances et la fiabilité. Le télescope a été officiellement lancé en 2017 et devrait être intégré au réseau VLBI africain (AVN) en préparation de la deuxième phase de construction du SKA à travers le continent africain.

Dans le cadre du développement des capacités humaines en vue de la conversion, une équipe de sept scientifiques et techniciens a été envoyée en Afrique du Sud pour être formée au transfert de compétences en science, technologie et ingénierie de la science et de l’instrumentation de la radioastronomie, dans le but de devenir compétent dans l’exploitation, la maintenance et le maintien de la station VLBI de Kuntunse. En outre, des bourses ont été offertes à des scientifiques ghanéens pour étudier l’astronomie, l’ingénierie mécanique et les cours liés à l’astronomie au Royaume-Uni et en Afrique du Sud par le biais de la Royal Society, de Development in Africa for Radio Astronomy (DARA) au Royaume-Uni et du projet de bourses SKA. Depuis 2014, GRAO (Ghana Radio Astronomy Observatory) a été désigné comme un centre de formation pour préparer les étudiants à des carrières en radioastronomie par la Royal Society, DARA et SKA, et a successivement formé plus de 71 étudiants.

Joyce Koranteng-Acquah du Centre de radioastronomie et d’astrophysique du GSSTI.

https://gssti.org ou https://gssti.gaecgh.org

par Sylvain Bouley | Avr 14, 2022 | Au fil des étoiles

En Octobre 2021 s’est déroulé au Sénégal une campagne d’observation d’une occultation stellaire du satellite Troyen de Jupiter Orus. Cette campagne avait pour objectif de préparer le lancement et le survol de cet astéroïde par la sonde LUCY (NASA). Cette campagne d’observation astronomique est la troisième réalisée au Sénégal après le succès des observations d’occultation par Arrokoth en Août 2018 (mission NASA New Horizons, Arrokoth fut survolé en 2019), et en Septembre 2020 par Polymele, un autre astéroïde Troyen de Jupiter qui sera survolé par LUCY.

Ces campagnes d’occultation ont été confiées par la NASA à l’Association Sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie (ASPA), sous la responsabilité de Maram KAIRE.

ORUS fait partie des 7 astéroïdes ciblés par la mission LUCY lancée le 16 Octobre depuis le Cap Canaveral. Les Troyens de Jupiter se trouvent au-delà de la ceinture d’astéroïdes, il tournent autour du Soleil, sur une orbite proche de celle de Jupiter, et sont 60° en avance ou en retard par rapport à la planète géante. La campagne d’observation de l’occultation d’Orus au Sénégal, a, comme pour les autres campagnes, l’objectif de déterminer avec précision la position, la vitesse, la taille et si possible la forme (à l’aide de l’ombre projetée mesurée par plusieurs télescopes) de l’objet afin de préparer au mieux son survol.

Equipe de la mission

L’équipe scientifique internationale était constituée 29 chercheurs ou astronomes amateurs, 18 sénégalais, 2 Burkinabés, 2 américains, 6 français et 1 belge (Fig. 1).

Fig 1. Équipe de la mission ORUS au Sénégal en compagne de M. Marie Teuw Niane, ancien Ministre de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation de la République du Sénégal. Crédit: ASPA

Equipement

Le matériel envoyé par la NASA et confié à l’ASP est composé de 10 télescopes de 20 cm de diamètre, transportables, de type Dobson accompagnés (voir Fig. 2) chacun d’une caméra, d’un GPS pour enregistrer avec précision le temps de l’occultation et d’un ordinateur portable dédié au contrôle de l’acquisition des données.

À l’issue de cette campagne, le Sénégal a eu l’opportunité d’acquérir un télescope du même type grâce au financement du Bureau de l’Astronomie pour le Développement (OAD). Ce télescope qui est actuellement confié à l’ASPA peut être utilisé dans de futures activités scientifiques, d’enseignement ou pour la diffusion des connaissances astronomiques vers le grand public.

Fig 2. Télescope de type Dobson transportable de 20 cm de diamètre utilisée lors de la mission. Le télescope est motorisé (pour suivre le mouvement des étoiles dans le ciel, lié à la rotation de la Terre sur elle-même) et peut être assemblé en quelques dizaines de minutes sur le site d’observation. Crédit : ASPA

Les observations

La campagne se déroule en deux phases. La première phase est consacré à des sessions de formation (Fig. 3), d’échange et de pratique pour se familiariser avec le matériel et apprendre à pointer l’étoile qui sera occultée dans le temps imparti. Il s’agit d’être capable d’arriver de nuit sur le site d’observation, de monter le télescope et faire l’ensemble des réglages, puis de monter l’étoile et la placer dans le champ de la caméra afin de démarrer l’enregistrement quelques minutes avant l’heure prévue de l’occultation. Les gestes sont répétés jusqu’à atteindre les automatismes pour la nuit de l’évènement où l’erreur n’est pas permise. Ces sessions de formation ont lieu de jour comme de nuit. Les astronomes dorment peu, mais suffisant pour être reposé pour l’évènement. Les sessions d’entraînement ont été réalisées sur le site de l’hôtel Royal Malango, à Fatick, qui a également servi de quartier général pour piloter le déploiement des télescopes le soir de l’évènement.

Fig. 3. Session d’entraînement avant la nuit de l’occultation avec les dernières recommendations de Mickaël Strutskie, Astronome américain de l’Université de Virginie. Crédit: ASPA

La deuxième étape correspondait à la nuit de l’occultation stellaire par l’astéroïde ORUS. L’occultation est prévue aux environs de 1h56 UT, dans la nuit du 15 au 16 Octobre 2022. Ainsi 10 équipes composées de trois membres chacune ont été constituées, chaque équipe étant affectée à un site. Tous les sites sont distants de 10 km l’un de l’autre autour de la région de Fatick située à l’ouest du Sénégal.

Fig. 4 – Déploiement des télescopes sur les sites d’observation. Les marques bleues indiquent la position des sites, visités et validés par une partie de l’équipe scientifique. Les lignes rouges parallèles correspondent à la trajectoire de l’occultation (trajectoire de l’ombre projetée de l’astéroïde sur le sol terrestre). La durée de l’occultation sur chaque de ces lignes contrant la forme de l’astéroïde (corde). L’absence d’occultation indique que l’on est en dehors de l’astéroïde. Crédit: SWRI

Le départ vers les sites est un moment d’enthousiasme et de forte tension, car chaque équipe est maintenant livrée à elle-même sur son site avec l’objectif d’obtenir les précieuses données, et doit tout faire pour réussir – l’erreur n’est pas permise – et chaque équipe doit aussi composer avec des conditions météos qui peuvent compliquer le pointage de l’étoile (la présence de nuage ou brume, pendant la phase de pointage par exemple). Au retour des sites d’observation, toutes les équipes se retrouvent pour partager les données, et faire les premières analyses, avec l’espoir de confirmer les observations obtenues en direct sur le terrain. Certaines équipes ont en effet eu la chance de pouvoir observer en direct l’extinction de l’étoile au moment de l’occultation. On retient son souffle pendant ces quelques secondes critiques !

Couverture médiatique et diffusion des connaissance vers le grand public

L’événement a été suivi par plusieurs organismes de presse au niveau local et international et une grande soirée d’observation du ciel et de partage a été organisée en présence des astronomes la nuit après l’occultation sur la place du Souvenir à Dakar. Le public venu nombreux, a pu échanger avec les astronomes, rencontrer les membres de l’ASPA et des enfants, collégiens ou lycéens ont pu ainsi échanger sur les études à suivre pour prendre part à l’aventure spatiale et les initiatives pour soutenir le développement de l’astronomie et de la planétologie en Afrique (e.g., Initiative Africaine pour les Sciences des Planètes et de l’Espace au Sénégal, https://africapss.org)

Salma Sylla et David Baratoux

par EricLagadec | Mar 29, 2022 | Au fil des étoiles

L’éclipse solaire du 29 mars 2006 était une éclipse solaire totale dans une bonne partie de l’Afrique et de l’Eurasie et partielle dans certains pays d’Europe et d’Amérique du Sud. C’était la 4ème éclipse totale du XXIe siècle. Ce fut un événement qui a suscité beaucoup d’engouement à travers le monde et a donné lieu à de grands rassemblements d’observation et l’occasion de partage de connaissances. L’éclipse solaire du 29 Mars a été le moment de coopération et d’échanges sur l’astronomie entre différents pays. Cela s’est matérialisé par l’envoi d’astronomes européens notamment français dans les pays situés sur la bande de centralité de l’éclipse en particulier le Bénin.

Groupe de trois étudiants français en Astronomie venus observer l’éclipse au Bénin. Manuel, Raphaël et Aude

L’éclipse solaire du 29 Mars 2006 : un évènement inoubliable

L’éclipse solaire a été observée sur une bonne partie de la Terre de 07h 36 m 8s TU à 12h 45 m 6s TU. L’éclipse totale était visible le long d’une bande partant du Brésil, traversant l’océan Atlantique, l’Afrique de l’Ouest et du Nord, la Turquie, la Russie du Sud-Ouest et l’Asie centrale. L’éclipse a traversé successivement les pays suivants : Brésil, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Niger, Tchad, Soudan, Libye, Égypte, Grèce ( Kastelórizo ), Turquie, Géorgie, Russie, Kazakhstan, Russie et Mongolie. L’éclipse a atteint son maximum à la frontière du Tchad et de la Libye a 10h 11 m 3s TU.

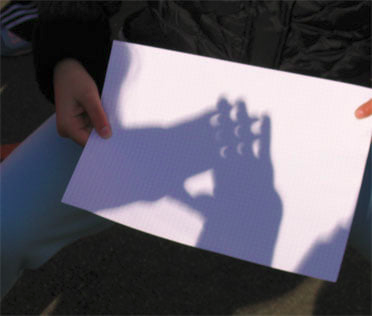

La journée du mercredi 26 Mars 2006, a donc été une journée où la nuit est tombée en plein jour pendant plus de 5 heures. Beaucoup de terriens sont restés ébahis devant la magnificence de cet événement rare. En cette journée du 26 Mars, les lunettes d’éclipse ont été massivement prises d’assaut et comme dans un mouvement de chorégraphie, les yeux se sont tournés vers le ciel dans un geste d’audace pour observer le soleil, qui n’était plus que l’ombre de lui-même. De Rio de Janeiro à la Sibérie, en passant par Kétou, Benghazi ou Istanbul, on a fait preuve d’ingéniosité pour observer l’éclipse. La plupart des personnes ont utilisé des lunettes d’éclipse ou des Solarscopes, mais ceux qui n’avaient pas ces équipements, ont dû improviser. Certains ont pu faire une observation sténopé de l’éclipse en regardant par terre ou avec l’utilisation de passoires ou de carton perforé pour observer toute l’évolution de l’éclipse.

Ainsi d’incroyables clichés ont inscrit dans la postérité cet événement de la journée du 29 Mars 2006. À ce jour, l’image la plus marquante est l’image de l’ombre de la Lune vue depuis l’ISS au-dessus de Chypre et de la Turquie. Cette image est l’une des toutes premières de ce genre prise depuis l’ISS nouvellement mise en service.

Ce qui a rendu particulière cette éclipse et lui a conféré un caractère inoubliable est qu’elle a eu lieu en pleine année scolaire dans tous les pays où l’on pouvait l’observer. C’était donc le moment idéal d’expliquer aux élèves surtout les plus jeunes cet événement astronomique et ainsi de faire la vulgarisation de l’astronomie. Au Bénin, en France ou au Sénégal, beaucoup d’élèves ont eu a exercé leurs créativités et leurs imaginations pour représenter à leur façon, l’occultation du puissant soleil par le satellite de la Terre.

Une éclipse solaire totale vue du Bénin

L’éclipse solaire du 29 Mars 2006 à été un événement extraordinaire au Bénin. L’éclipse solaire était totale sur une très grande partie du pays. C’était le cas dans la ville de Kétou dans le centre du Bénin, située sur la bande principale de l’éclipse. Dans cette ville l’éclipse à commencé à 09h 05 m 51s heure locale et à atteint son maximum à 10 h 18 m 16s avant un retour à la normale à 11h 37 m 54s. Plusieurs points d’observations avaient été formés dans les différentes villes par les passionnés d’astronomie, et les professeurs ont réuni leurs élèves dans les écoles pour observer l’éclipse solaire. L’observation se faisait pour la plupart avec des lunettes d’éclipse mais aussi avec des systèmes improvisés tels que des cartons perforés ou des bassines remplies d’eau déposées au sol.

A l’occasion de cet événement, des actions de vulgarisation ont été menées dans les écoles pour sensibiliser les jeunes sur l’importance de l’astronomie. L’éclipse solaire a été une occasion d’échanges entre les associations scientifiques Française et Béninoise. Une délégation composée de trois étudiants de Master d’Astrophysique de l’Observatoire de Paris ont visité le Bénin et effectué des observations astronomiques. Cette délégation a pu rencontrer les élèves de différentes classes du Bénin et aider à la vulgarisation de l’astronomie. Les photos prises depuis le Bénin lors de cette éclipse solaire, ont été diffusées sur le site web de l’Observatoire de Paris, qui en a fait désormais un film. En prévision de cette venue, les élèves français avaient préparé des lettres et une chanson pour les élèves du Bénin.

Ce fut donc un moment très chaleureux d’échange de connaissances et de découvertes autour de l’astronomie.

Quinze ans plus tard, quels héritages faut-il garder ?

La journée du mercredi 29 Mars 2006 a été une journée extraordinaire qui a fait découvrir la splendeur d’une éclipse solaire totale a beaucoup d’apprenants à travers le monde et plus particulièrement au Bénin. Quinze ans plus tard, beaucoup d’entre eux en gardent des souvenirs presque intacts. Pour certains cela a marqué le début d’un amour fou pour l’astronomie. Les actions de vulgarisation menées durant cette période portent jusqu’à aujourd’hui encore leurs fruits. Cela a suscité des vocations chez nombre d’apprenants, et a marqué au Bénin le début du rayonnement de l’astronomie. La visite des étudiants de Master d’Astronomie et d’Astrophysique de l’Observatoire de Paris a permis de nouer un partenariat solide qui tient jusqu’à aujourd’hui entre des organisations française et béninoise notamment le club astronomique Orion-Bénin et l’Université d’Abomey-Calavi.

En 2021, l’astronomie prospère de plus en plus au Bénin et pour marquer cette date symbolique du 29 Mars, les clubs astronomiques Orion-Bénin et Sirius Astro Club ont décidé de consacrer cette journée à la promotion de l’astronomie au Bénin.

Prudence AYIVI, le 29 Mars 2021

par Sylvain Bouley | Jan 17, 2022 | Au fil des étoiles

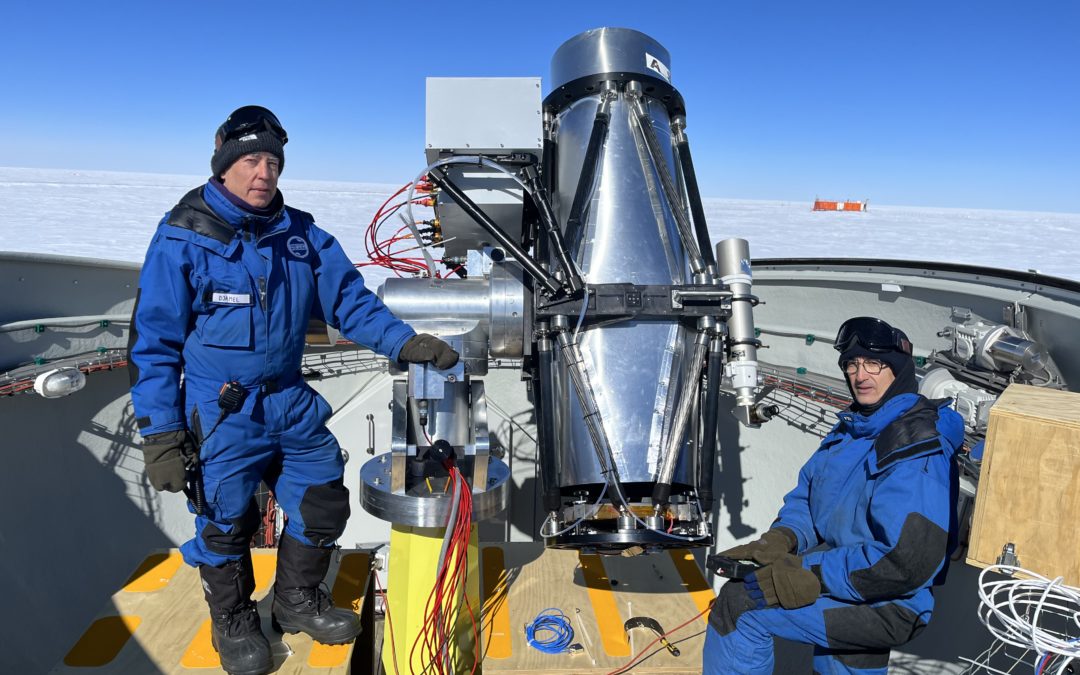

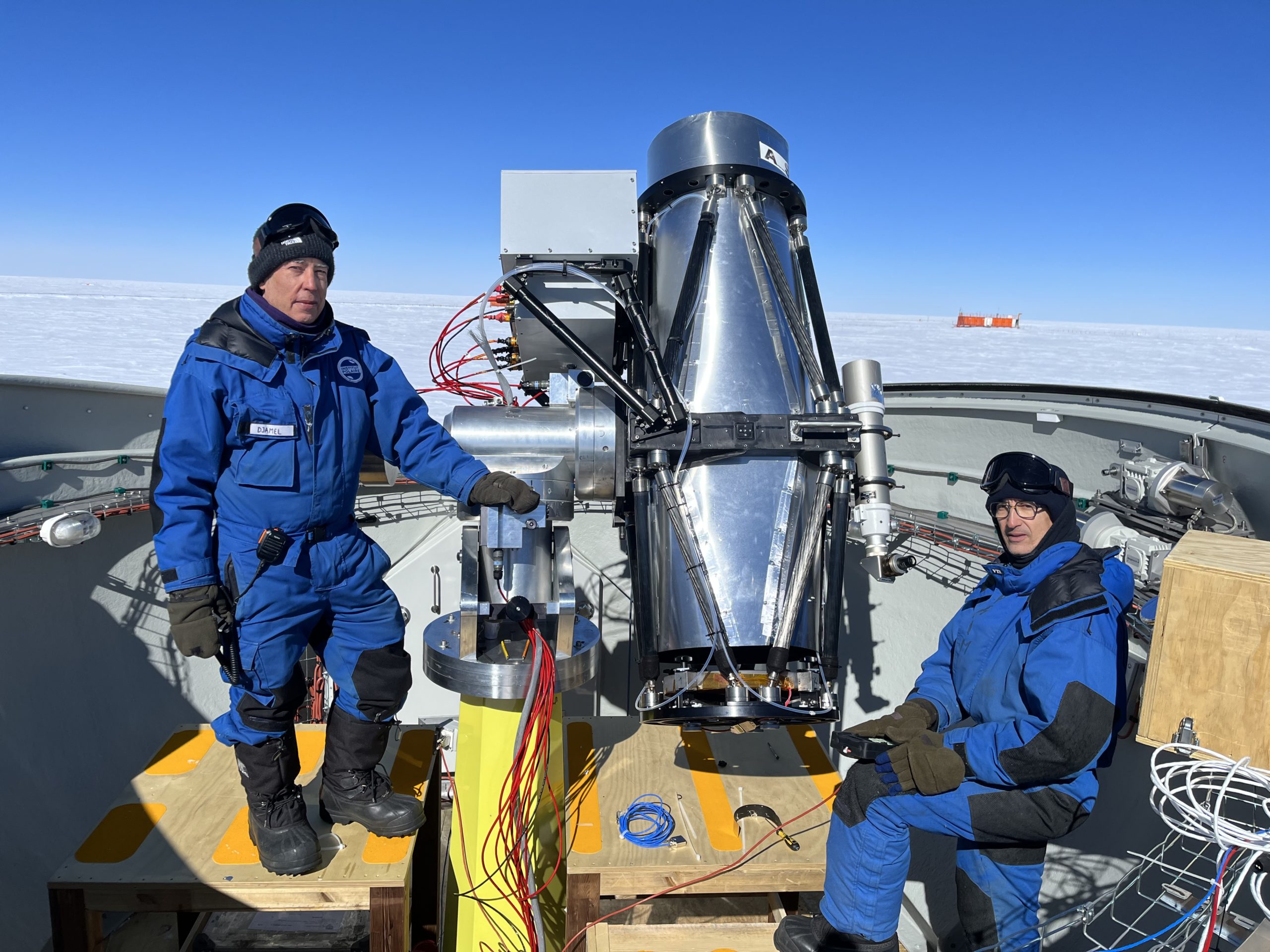

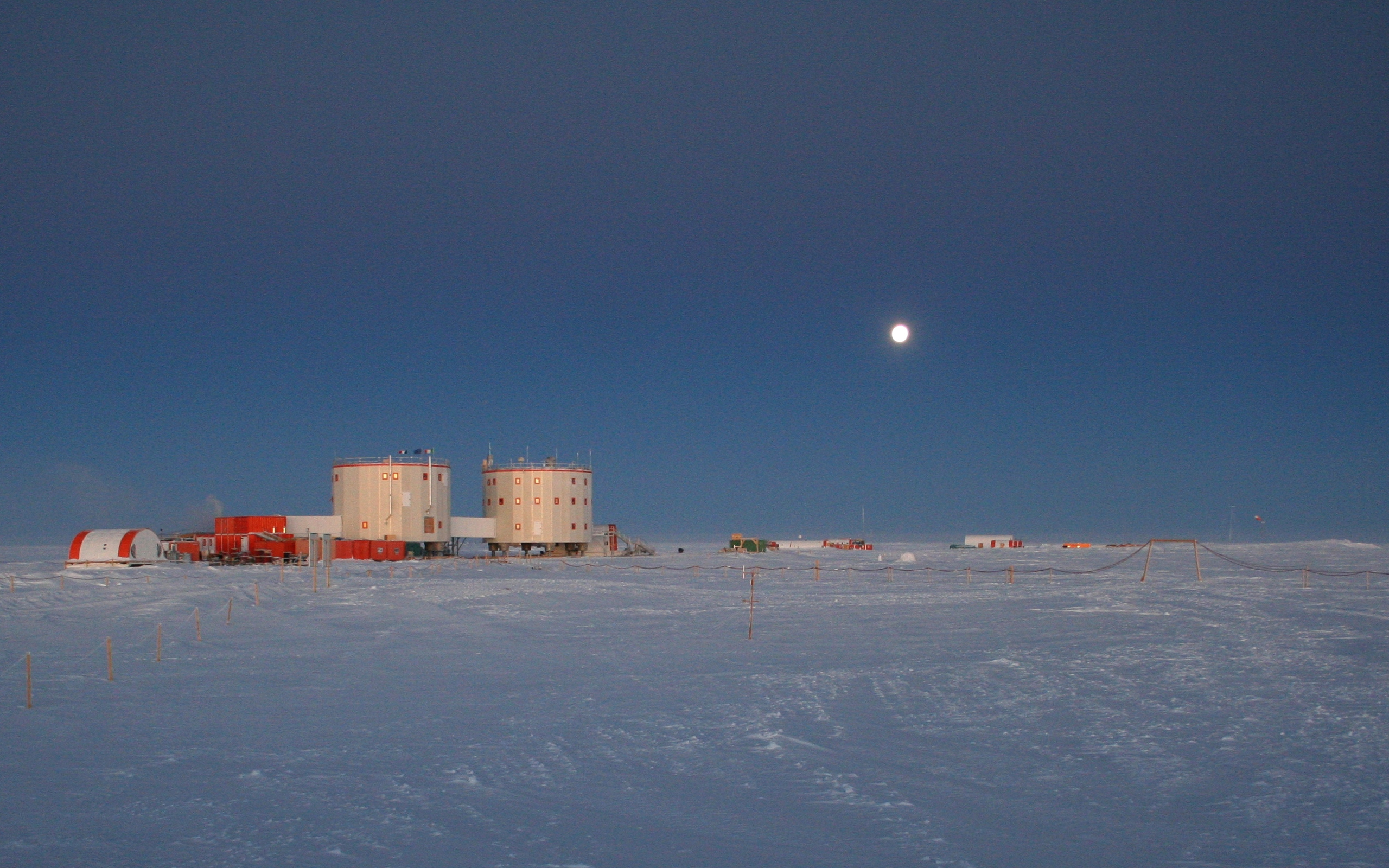

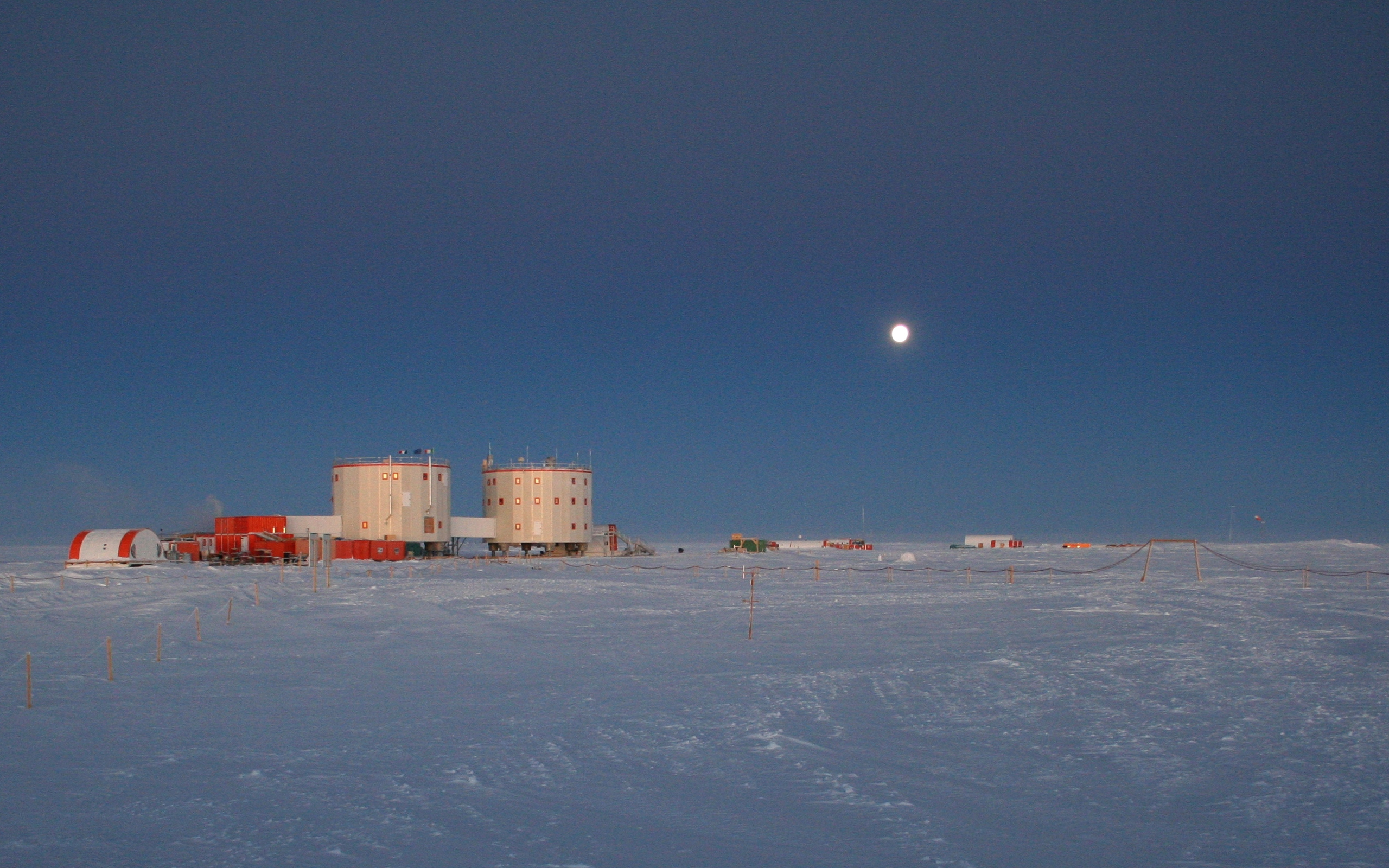

Quand on pense au continent Antarctique, on pense certainement plus facilement au froid glacial et aux manchots empereurs qu’à un observatoire astronomique. Et pourtant, le continent blanc est une terre particulièrement propice aux observations astronomiques, au moins pendant l’hiver austral. Imaginez une nuit qui dure de mai à août, rendant possible des observations longues pour mesurer des variations de brillance d’astres, et un ciel stable et sec, limitant au maximum la scintillation des étoiles. Ce sont les conditions trouvées au centre du continent, au Dôme C, un plateau situé à 75° de latitude sud et culminant à plus de 3000m d’altitude, le lieu où a été́ installée la base scientifique franco-italienne Concordia. Cette station accueille jusqu’à 70 scientifiques en été́ et une douzaine de personnes en hiver, qui y étudient notamment l’évolution du climat de la terre, mais aussi l’astronomie. La température peut tout de même y descendre jusqu’à -80 degrés!

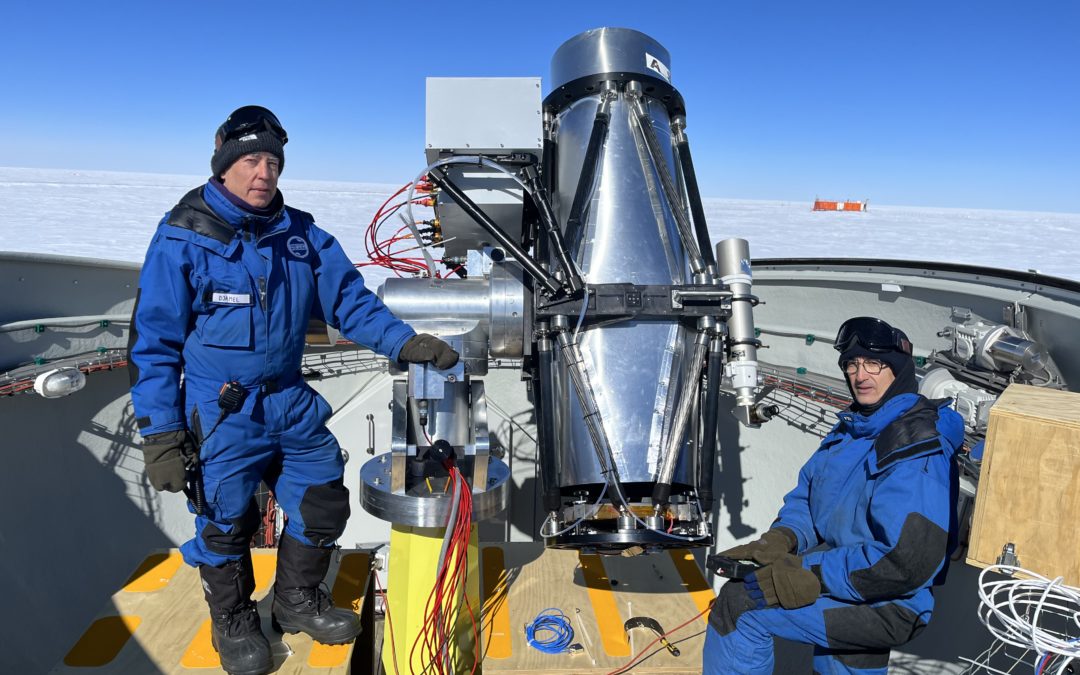

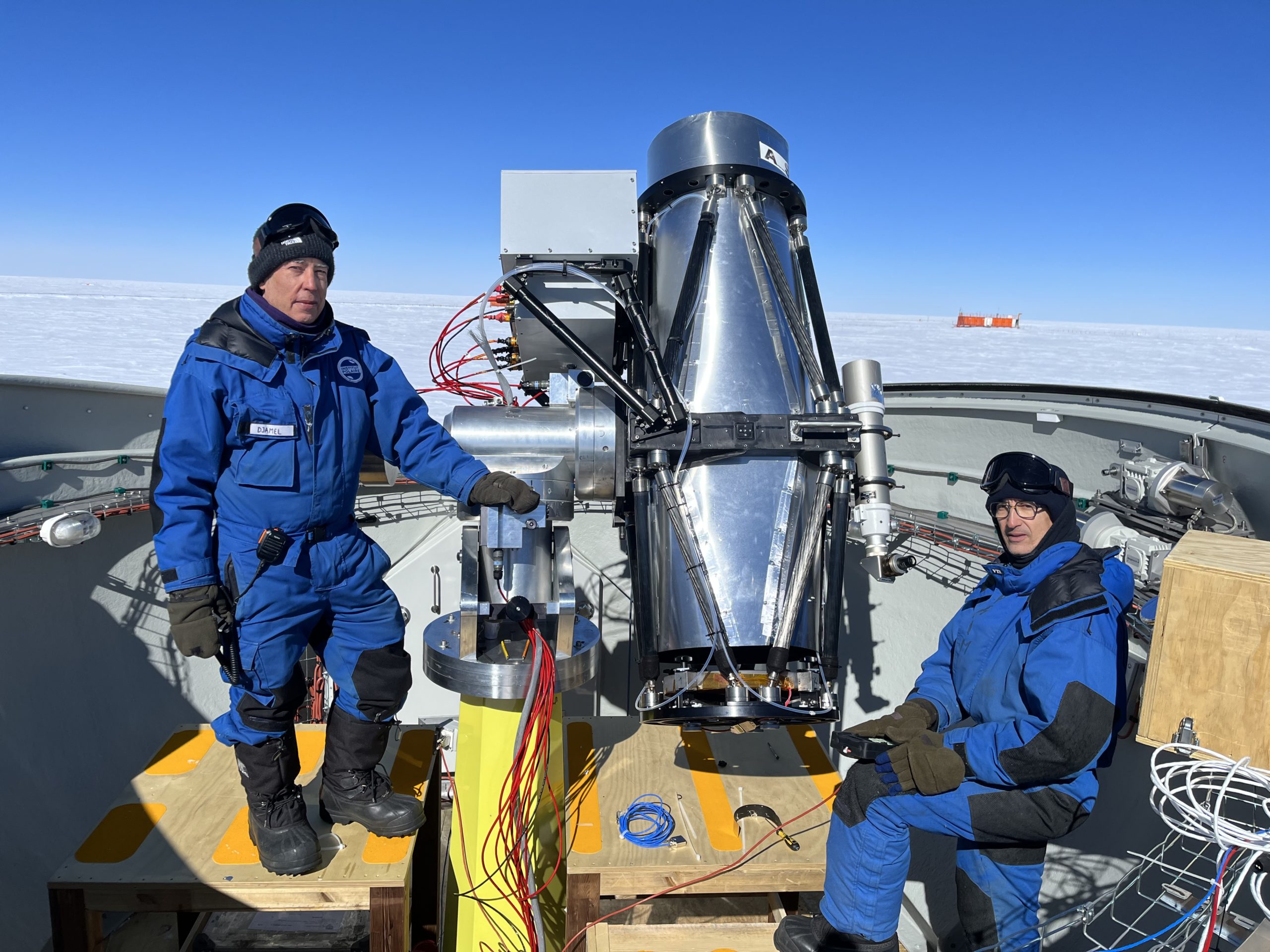

C’est dans ce lieu que deux astronomes algériens, Djamel Mékarnia et Karim Agabi, ont décidé́ d’établir leur terrain de jeu favori : la recherche d’exoplanètes. Ces planètes tournant autour d’autres étoiles que le soleil. Djamel et Karim travaillent actuellement au laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur, après avoir traversé́ la méditerranée et quitté leur Algérie natale, où ils ont étudié́, pour faire une thèse de doctorat en astrophysique à l’Université́ de Nice Sophia Antipolis (maintenant appelée Université́ Côte d’Azur). Karim Agabi a été́ l’une des premières personnes a effectuer un hivernage au Dôme C, en 2005. Il faut savoir que pendant l’hiver austral (de février à novembre), la station est complètement isolée du monde, et n’est accessible par aucun moyen. Les chercheurs sont alors en totale autarcie. Une mission d’hivernage dure en général 10 mois. Djamel Mékarnia et Karim Agabi ont tous les deux effectué deux hivernages, en 2007 et 2011 pour Djamel, 2005 et 2010 pour Karim.

Mais que font donc ces deux briscards de l’Antarctique au Dôme C? Ils travaillent actuellement à l’optimisation du projet ASTEP (Antarctica Search for Transiting ExoPlanets), un télescope qui étudie les exoplanètes en utilisant la méthode des transits. Si une planète orbitant une étoile passe devant celle-ci, il est possible d’observer une baisse de luminosité́ de l’étoile. Afin d’observer de tels transits, des observations durant de longues périodes sont nécessaires. Les nuits d’hiver de l’Antarctique sont alors idéales. Actuellement, le télescope ASTEP est entièrement robotisé et ne nécessite pas d’un hivernant dédié pour le programme. Cependant, un hivernant d’un autre programme prend en charge l’instrument et intervient si besoin lorsqu’on le lui demande. Cette robotisation a été́ possible car la station est reliée en permanence à internet grâce à une liaison satellitaire, avec un débit réduit de 1Mbytes/s max. Le télescope fonctionne donc entièrement en mode automatique, enregistre les données qui sont traitées sur place grâce à un serveur de calcul et seuls les résultats sont envoyés à Nice.

Djamel et Karim ne se déplacent plus donc que pendant la période estivale australe (il fait tout de même -30 degrés!) de novembre à fin janvier pour la maintenance de l’instrument, la mise à jour des différents softs de contrôle du télescope et traitement des données ainsi que le backup des données sur disques durs pour un éventuel retraitement plus fin. Ces deux chercheurs algériens ont dû s’exiler en France pour assouvir leur passion de l’astrophysique, et leur souhait le plus fort est de voir l’Algérie s’engager le plus activement possible pour former et garder ses jeunes talents!

Eric Lagadec