par Sylvain Bouley | Avr 30, 2025 | Zoom Sur

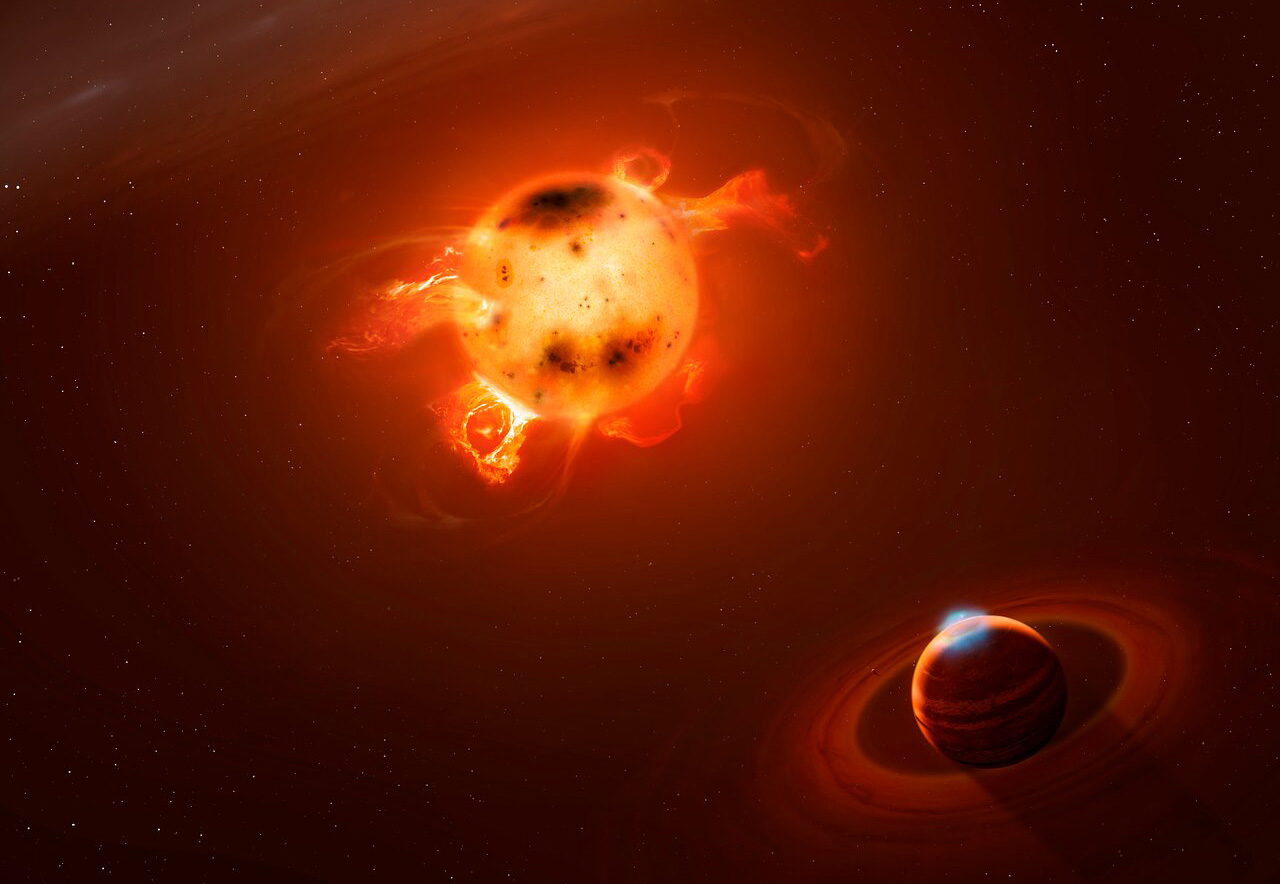

Une équipe internationale vient de détecter une planète géante autour d’une étoile âgée de seulement 3 millions d’années. Cette observation confirme que la formation des planètes est un processus très rapide.

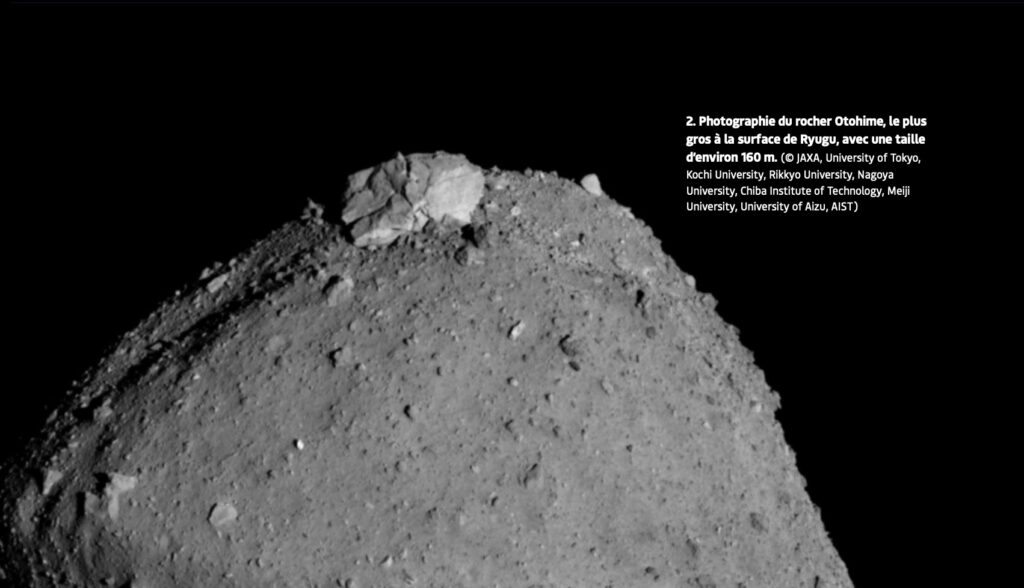

Vue d’artiste d’une planète orbitant autour d’une étoile de type T Tauri. (Crédit : Mark A. Garlick)

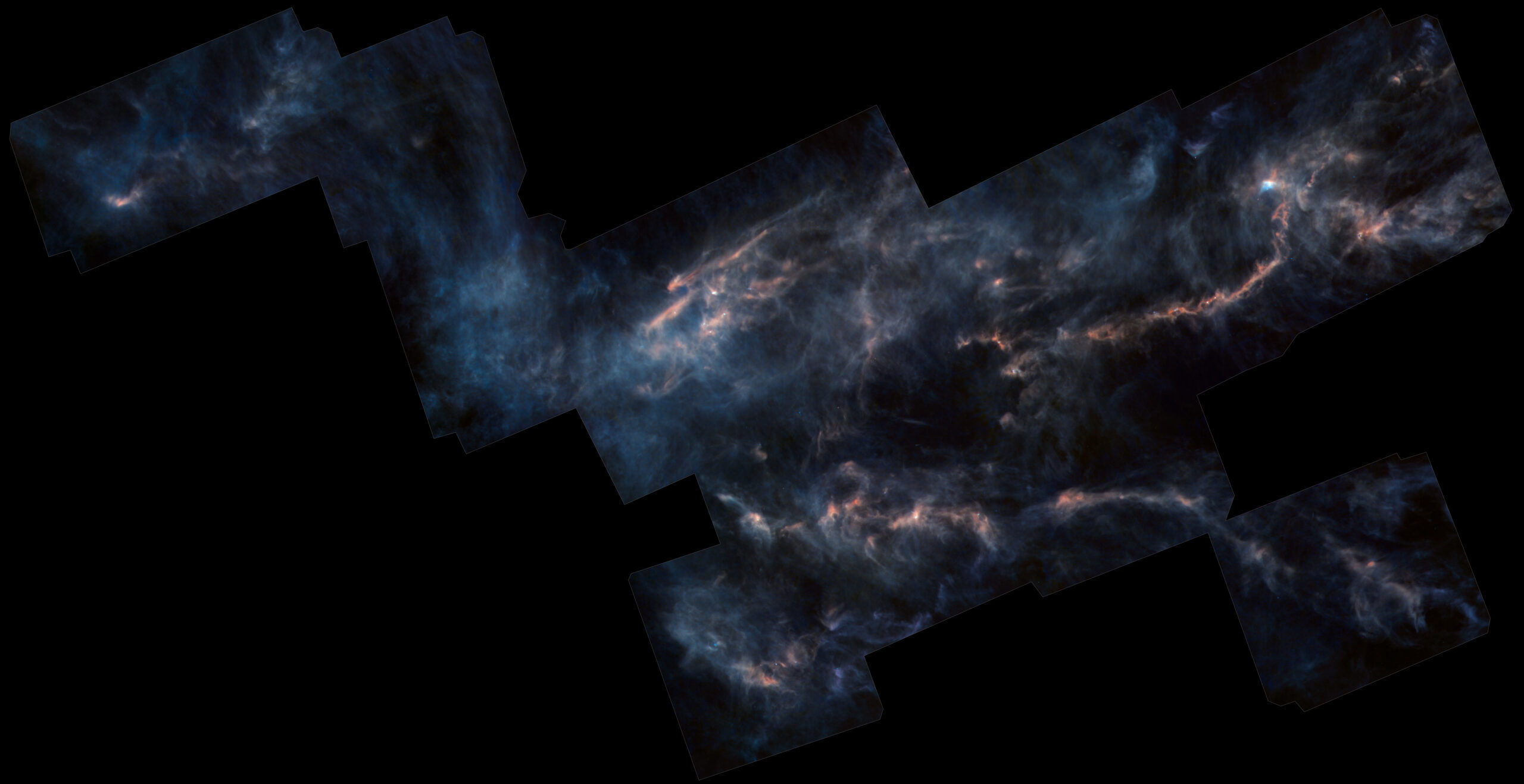

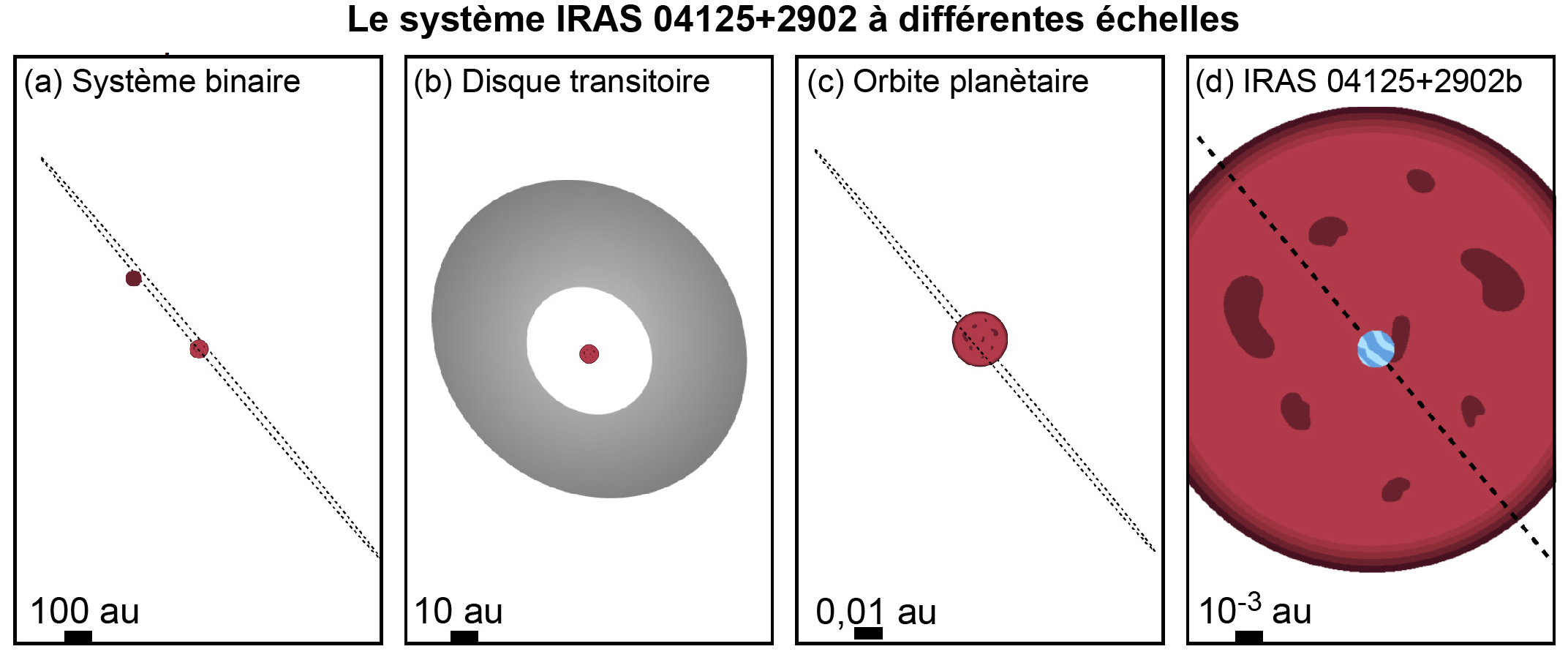

IRAS 04125+2902 est un système binaire (fig. 1) situé dans la constellation du Taureau à environ 520 années-lumière de nous, et dont la composante principale est une très jeune étoile légèrement moins massive que le Soleil (0,7 masse solaire). Elle appartient au nuage Taurus-Auriga, véritable pouponnière d’étoiles (fig. 2). Ses propriétés spectrales et sa luminosité confirment sa grande jeunesse, seulement 3,3 millions d’années (Myr), et la classe parmi les étoiles (ou protoétoile) de type T Tauri. Ces étoiles sont des cibles de choix pour étudier les premières étapes de l’évolution des systèmes stellaires et de la formation des planètes. Des disques stellaires ont ainsi été détectés autour de plusieurs étoiles de Taurus-Auriga âgées de 1 à 3 Myr, ainsi que la présence, jusqu’à présent non confirmée, de quelques planètes. Une étude publiée dans la revue Nature vient de montrer qu’une planète géante orbite bien autour d’IRAS 04125+2902 [1].

1. Le système binaire IRAS 04125+2902 vu par Pan-STARRS. La composante principale, au centre, est une étoile de type T Tauri légèrement moins massive que le Soleil. (Crédit : Pan-STARRS & Meli Thev)

Une planète géante autour d’IRAS 04125+2902

IRAS 04125+2902 a fait l’objet d’une campagne d’observation menée avec le télescope TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la Nasa dès novembre 2019. Par la suite, TESS a détecté une vingtaine de transits sur cette étoile, c’est-à-dire de légères baisses périodiques de sa luminosité trahissant la présence d’une planète autour d’elle. L’analyse de ces transits, combinée avec d’autres observations réalisées avec les instruments de l’observatoire de Las Cumbres (un réseau international de télescopes robotisés répartis sur la planète), a permis de confirmer l’existence d’une planète, IRAS 04125+2902b, autour de la jeune étoile. Cette planète est légèrement plus petite que Jupiter (son rayon est estimé à 0,96 fois celui de Jupiter), et elle accomplit une orbite en un peu moins de 9 jours. Sa masse a pu, elle aussi, être estimée et se situerait autour de 0,3 fois la masse de Jupiter. Pour autant, IRAS 04125+2902b n’est sans doute pas une géante gazeuse analogue à Jupiter ou Saturne. On s’attend en effet à ce que les planètes géantes évoluent beaucoup au début de leur histoire, et notamment que leur rayon diminue fortement pendant les premières centaines de millions d’années de leur existence. Les observations disponibles semblent montrer que les planètes âgées de 10 à 700 Myr sont plus grosses et moins denses que les planètes plus anciennes. Par exemple, le rayon d’une planète de masse équivalente à celle de Jupiter pourrait, quelques dizaines de millions d’années après sa formation, atteindre jusqu’à 2 fois le rayon actuel de Jupiter avant de décroître jusqu’à sa valeur actuelle. Les astronomes pensent donc qu’IRAS 04125+2902b évoluera vers une planète de type mini-Saturne (de 4 à 7 fois le rayon de la Terre) ou mini-Neptune (de 1,5 à 4 rayons terrestres).

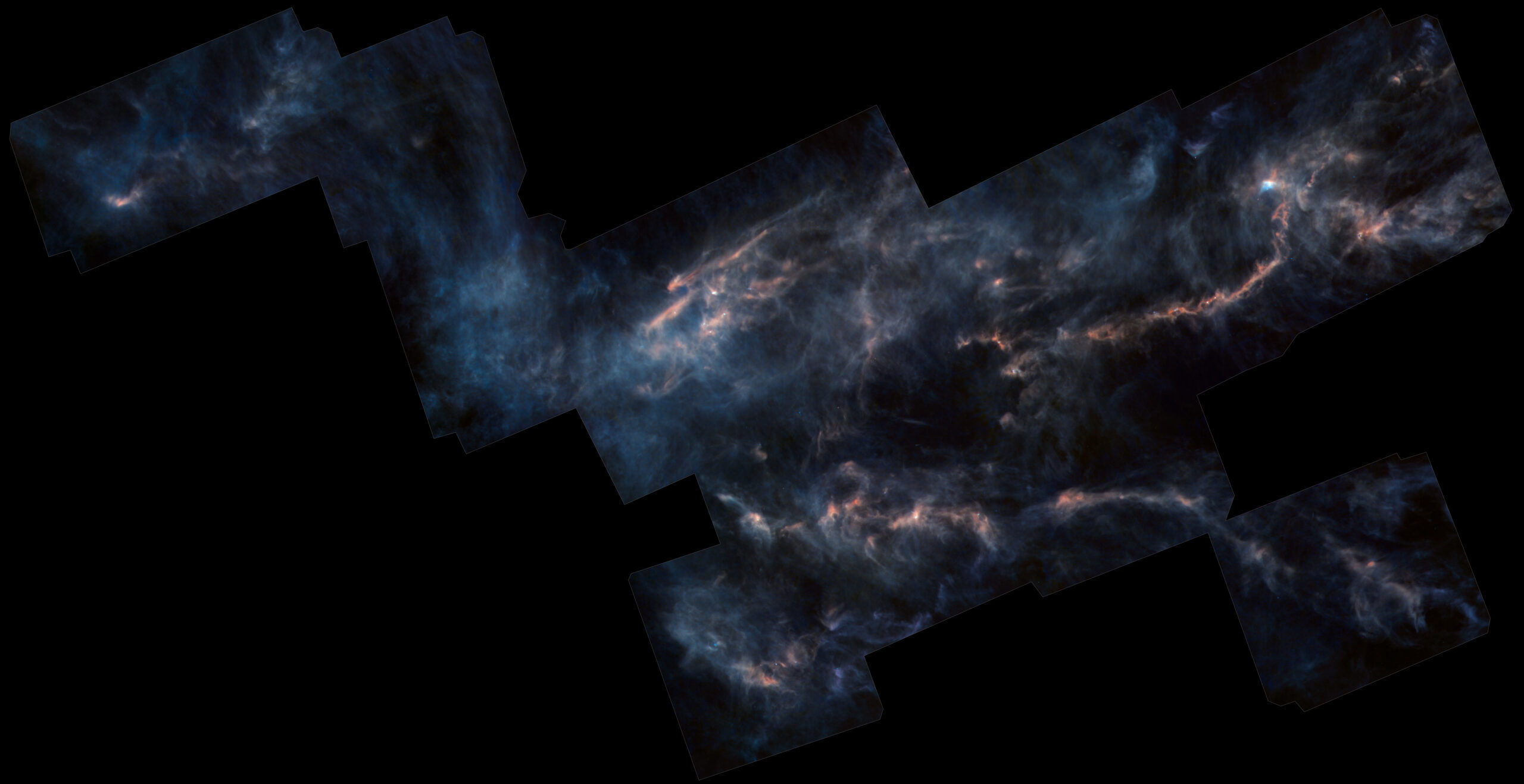

2. Le nuage moléculaire Taurus-Auriga, dans lequel de nombreuses étoiles sont en cours de formation. (Crédit : ESA/Herschel/JPL-CalTech, R. Hurt)

La détection d’IRAS 04125+2902b accrédite l’hypothèse que les planètes (et notamment les planètes géantes) se sont formées très rapidement, en seulement quelques millions d’années. Elle accrédite aussi le scénario de formation par « accrétion de petits grains », qui prévoit justement une formation très rapide (de 3 à 5 Myr au maximum) des planètes (voir encadré). Ce scénario est basé sur l’accrétion initiale (et rapide) de petits grains de matière conduisant à la formation de petits objets de quelques centaines de kilomètres de diamètre. Passé cette étape, ces objets grossissent en aspirant les grains de matière situés dans leur entourage. L’efficacité de ce modèle repose en grande partie sur la migration de grains de matière de la partie externe du disque protoplanétaire vers sa partie interne, migration rendue possible par les forces de frottement induites par les gaz contenus dans le disque.

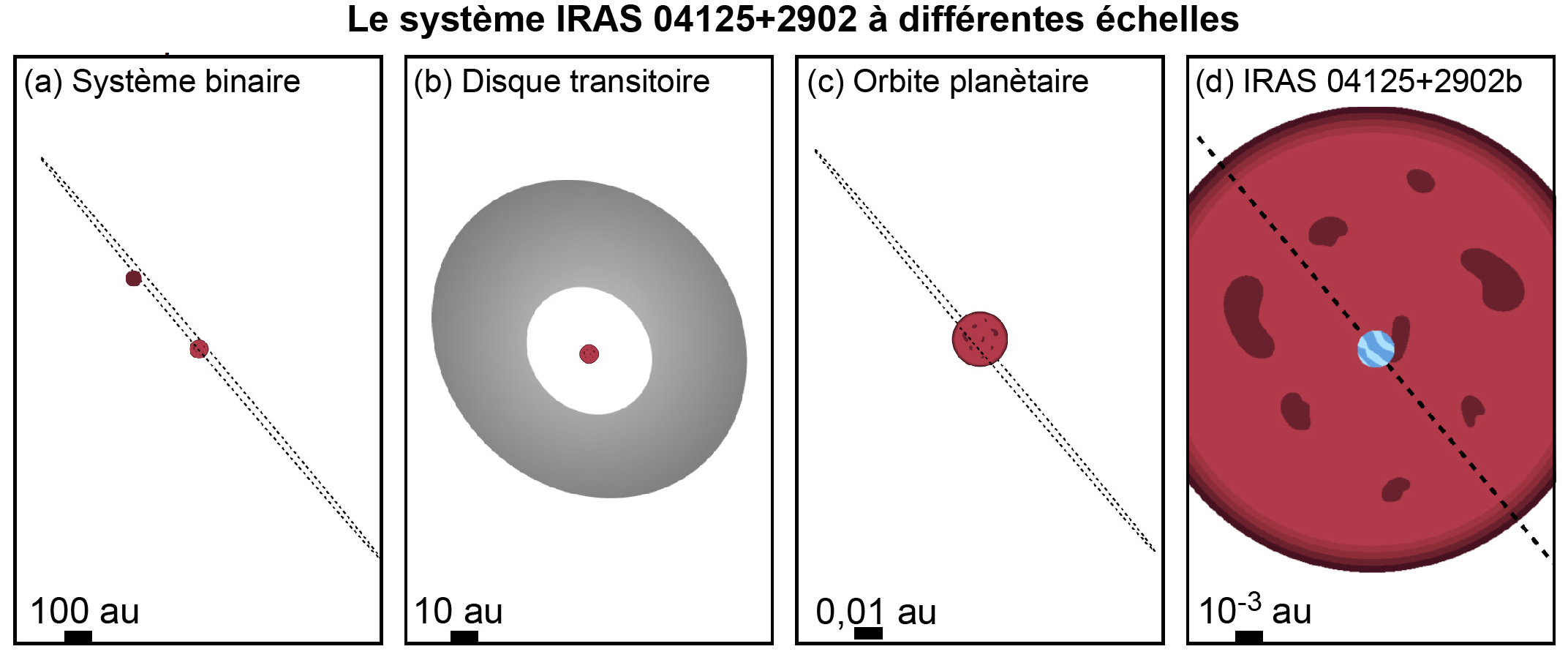

3. Configuration du système IRAS 04125+2902. De gauche à droite : (a) la composante principale et la composante binaire ; (b) le disque transitoire avec sa cavité centrale ; (c) l’orbite de la planète IRAS 04125+2902b ; et (d) IRAS 04125+2902b en transit. Fait important, pour une raison encore inexpliquée, les orbites du compagnon binaire et d’IRAS 04125+2902b ne sont pas alignées avec le plan du disque transitoire. (Crédit : Barber et al., 2024)

Un disque transitoire gauchi

Au cours du temps, les disques protoplanétaires se dissipent de l’intérieur vers l’extérieur. Cela crée, autour de l’étoile, une cavité temporaire dont le diamètre peut atteindre quelques dizaines d’unités astronomiques, étape aussi appelée « disque transitoire ». Les observations réalisées dans le domaine radio montrent que le disque d’IRAS 04125+2902 est justement en cours de dissipation. Aucune planète n’a pu cependant être observée par imagerie directe dans la cavité. On s’attend bien entendu à ce que les orbites des planètes formées à partir du disque protoplanétaire soient plus ou moins alignées avec le plan de ce disque. Au passage, cela rend la détection de ces planètes très difficile tant que le disque est toujours présent, ce dernier bloquant les rayonnements visibles et infrarouges. Or, si l’orbite d’IRAS 04125+2902b est bien vue par la tranche (de profil, ce qui permet d’observer ses transits), le disque transitoire est, lui, vu de face (fig. 3). Autrement dit, l’orbite de la première n’est pas alignée avec le plan du second. Ce décalage n’est, pour le moment, pas bien compris. Il est possible qu’au moment de sa formation, IRAS 04125+2902b ait été alignée avec le disque, mais qu’elle ait perdu cet alignement lors de sa migration vers la partie interne du système d’IRAS 04125+2902. Cette solution nécessiterait la présence d’un autre objet, relativement massif, dans ce système. Une autre hypothèse, que des simulations numériques semblent étayer, est que le disque ait été déformé et gauchi en interagissant avec son environnement extérieur, par exemple lors de la chute de matière depuis le nuage moléculaire environnant.

Deux scénarios de formation planétaire Il est aujourd’hui admis que les planètes (dont celles de notre Système solaire) se forment par accumulation (ou accrétion) de petits grains de matière contenus dans les disques de gaz et de poussières qui entourent les étoiles au tout début de leur histoire. Dans le cas du Système solaire, les météorites, dont la plupart proviennent de corps parents de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres de diamètre formés très tôt après l’allumage du Soleil, fournissent des informations clés sur les processus qui ont conduit à leur formation. Pour autant, il n’y a toujours pas de consensus quant aux détails de ces processus, et deux principaux scénarios sont toujours en compétition. Selon un premier scénario, connu sous le nom d’accrétion oligarchique, les collisions entre les petits grains de matière conduisent dans un premier temps à la formation de planétésimaux de quelques kilomètres, puis, en l’espace de quelques centaines de milliers d’années, à de petites planètes de tailles intermédiaires entre celles de la Lune et de Mars. Les collisions entre ces objets aboutissent in fine à des planètes rocheuses comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars dans le Système solaire. Cette dernière phase est relativement longue, de 50 à 100 millions d’années (Myr), car si elles sont inévitables sur le long terme, les collisions entre petites planètes nécessitent également une part de hasard. Les planètes gazeuses, parce qu’elles sont situées au-delà de la ligne des glaces, se sont sans doute formées plus rapidement, en moins de 10 Myr. Dans ces régions, en effet, des noyaux solides plus volumineux et plus massifs que dans le Système solaire interne ont pu se former, précisément grâce à la présence de différents types de glaces (eau, méthane, etc.). Ces noyaux ont ensuite absorbé les gaz (hydrogène, hélium) présents dans leur environnement. Le second scénario, connu sous le nom de formation par accrétion de petits grains (pebble accretion), est beaucoup plus rapide, de 3 à 5 Myr au maximum. Il s’achève donc avant que les gaz du disque protoplanétaire se soient dissipés. Au départ, il est lui aussi basé sur l’accrétion rapide de petits grains de matière conduisant à la formation de petits objets de quelques centaines de kilomètres de diamètre. Ces derniers continuent ensuite à grossir en aspirant, sous l’effet de leur gravité, les poussières et les gaz présents autour d’eux. Comme dans le scénario d’accrétion oligarchique, les planètes géantes ont, dans un premier temps, acquis des noyaux solides plus volumineux, avant d’absorber les gaz environnants. En revanche, pour expliquer la présence de planètes rocheuses dans la partie interne des systèmes planétaires (comme dans le cas du Système solaire), le scénario par accrétion de petits grains suppose qu’une grande quantité de poussières a pu migrer du système externe vers le système interne. Cette migration est rendue possible par les forces de frottement induites par les gaz encore présents dans le disque, et qui ont pour effet de précipiter des poussières vers étoile centrale. Ces deux scénarios de formation se différencient ainsi par le mode d’accrétion lors de la phase finale (collisions entre planétésimaux vs absorption de grains), par leur durée, mais aussi par les compositions isotopiques des planètes et des météorites qu’ils impliquent. Plus précisément, les rapports d’abondance entre les isotopes de certains éléments dépendent de l’origine des matériaux utilisés pour former les planètes et les corps parents des météorites (voir l’Astronomie 177, décembre 2023). Toutefois, là aussi, les mesures disponibles ne permettent pas de conclure en faveur de l’un des deux scénarios : certaines analyses penchent pour l’accrétion oligarchique, tandis que d’autres favorisent l’accrétion de petits grains.

À ce jour, les observations disponibles ne permettent pas d’estimer la fréquence de ce type de configuration. On ne sait pas si le gauchissement du disque d’IRAS 04125+2902 est un cas plutôt commun ou, au contraire, très rare. De nouvelles mesures dans le domaine radio devraient toutefois apporter des précisions quant à l’alignement de ce disque.

Frédéric Deschamps, IESAS, Taipei, Taïwan

1. Barber M. G. et al., « A giant planet transiting a 3-Myr protostar with a misaligned disk », Nature, 635, 2024, 574-577.

Publié dans le magazine l’Astronomie

par Sylvain Bouley | Avr 30, 2025 | Zoom Sur

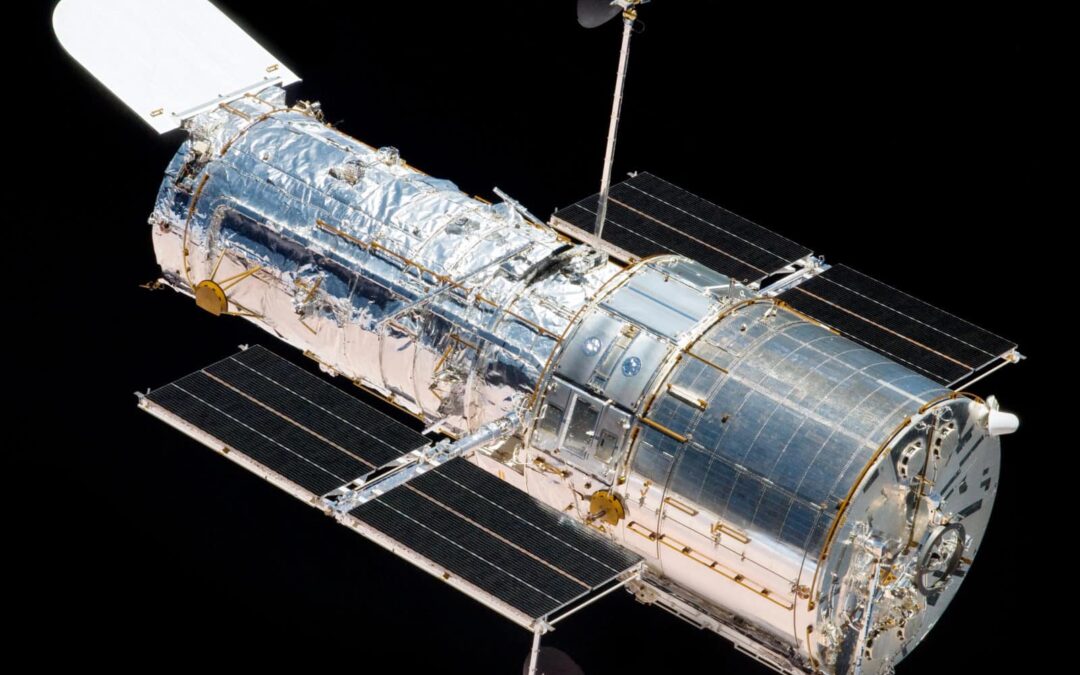

Le lancement du télescope spatial Hubble (HST, pour Hubble Space Telescope), le 24 avril 1990, a marqué le début d’une longue et fructueuse période scientifique, qui se poursuit de nos jours. Un rapide rappel en ce mois d’avril 2025 permet de retracer quelques grandes lignes de son histoire et des avancées permises en astronomie.

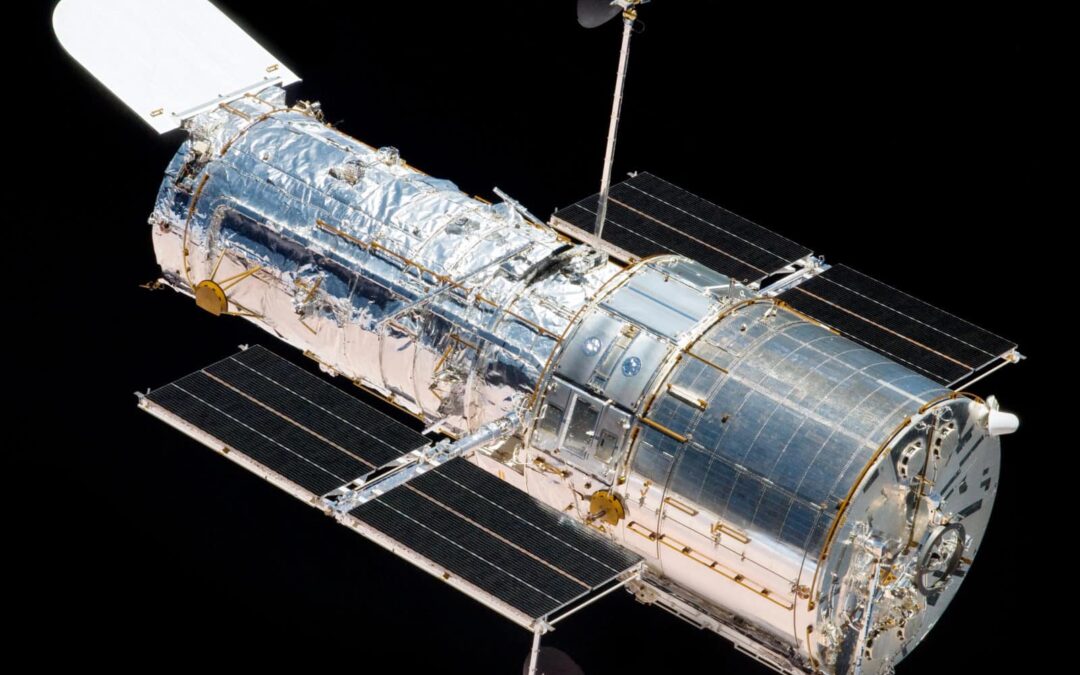

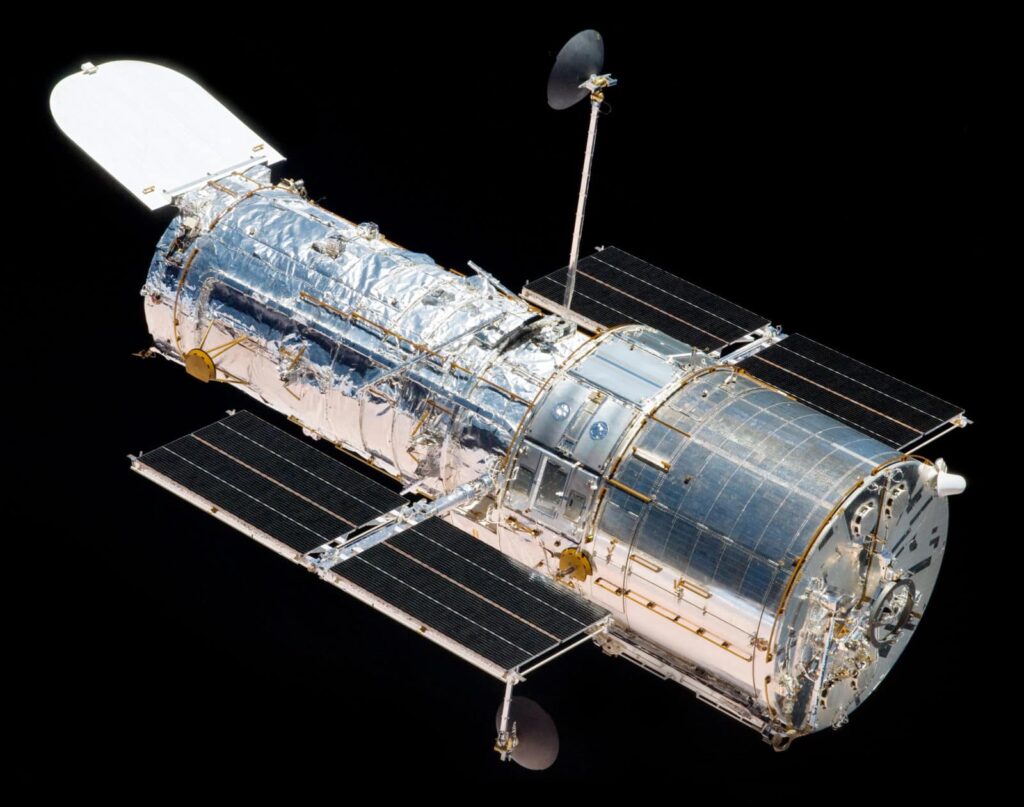

1. Photo du télescope Hubble prise durant la mission STS-125 depuis la navette spatiale Atlantis, le 19 mai 2009. (Crédit : NASA)

Le lancement du HST fait suite à la proposition en 1946 de l’astronome Lyman Spitzer de mettre un télescope en orbite autour de la Terre, avec deux avantages majeurs : tout d’abord, ne pas être perturbés par les turbulences atmosphériques qui limitent la résolution angulaire ; ensuite, avoir la possibilité d’observer les rayonnements infrarouge (IR) et ultraviolet (UV), qui sont pratiquement complètement interceptés par l’atmosphère.

Le démarrage, les soucis

Le HST a été conçu par la Nasa avec une participation de l’Esa (15 %) dans le cadre de son programme des Grands Observatoires (Great Observatories) [1] ; son développement a démarré en 1970, mais son lancement prit beaucoup de retard, pour des raisons de financement, à cause de mises au point techniques, mais surtout de l’accident de la navette Challenger en janvier 1986 [2]. Il fut donc repoussé jusqu’en 1990 (fig. 1). Dès le départ, il était prévu d’intervenir sur le télescope et de l’améliorer régulièrement, une fois placé sur son orbite à 515 km d’altitude, altitude suffisamment basse pour que des astronautes puissent intervenir rapidement. Cette orbite a varié au cours du temps entre 515 et 618 km.

Très rapidement après le décollage, des opérations de maintenance et d’entretien ont été nécessaires et la navette spatiale fut mise à contribution cinq fois, en 1993, 1997, 1999 (STS-103 avec le cosmonaute français Jean-François Clervoy, voir l’Astronomie 141, septembre 2020), 2002 et 2009. Pour chacune de ces opérations, plusieurs longues sorties extravéhiculaires furent nécessaires pour réparer ou remplacer équipements ou instruments défaillants. Cela fut rendu impossible après 2011 et l’arrêt de la navette spatiale américaine qui permettait les allers-retours réguliers entre la Terre et l’ISS. La dernière mission de maintenance, STS-125, en mai 2009, permit à Hubble de fonctionner encore de nombreuses années.

Qui dit télescope dit miroirs. Le miroir principal de Hubble a un diamètre de 2,4 m, ce qui permet une résolution angulaire inférieure au dixième de seconde d’arc, puisque Hubble évolue loin de la turbulence atmosphérique. Toutefois, très vite, une aberration optique fut découverte sur l’un des deux miroirs, qui empêchait d’obtenir des images nettes. En 1993, la première mission d’entretien, STS-61, avait pour but de réparer ce défaut ; il fallut ensuite remplacer le spectrographe haute résolution et le spectrographe pour objets faibles (STS-82) ; enfin fut rajoutée une nouvelle caméra infrarouge à un spectrographe multi-objets (Near Infrared Camera/Multi-Object Spectrograph, NICMOS), pour observer les galaxies très lointaines.

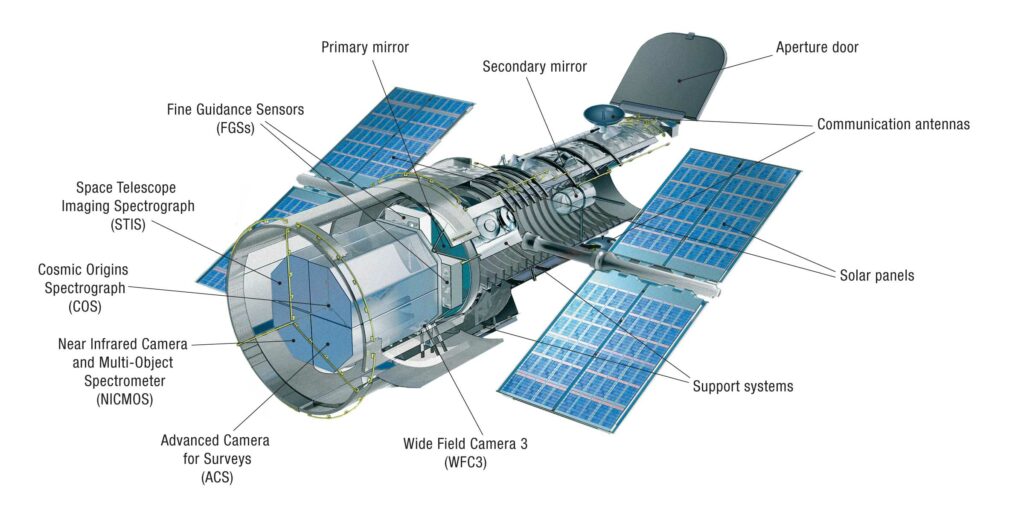

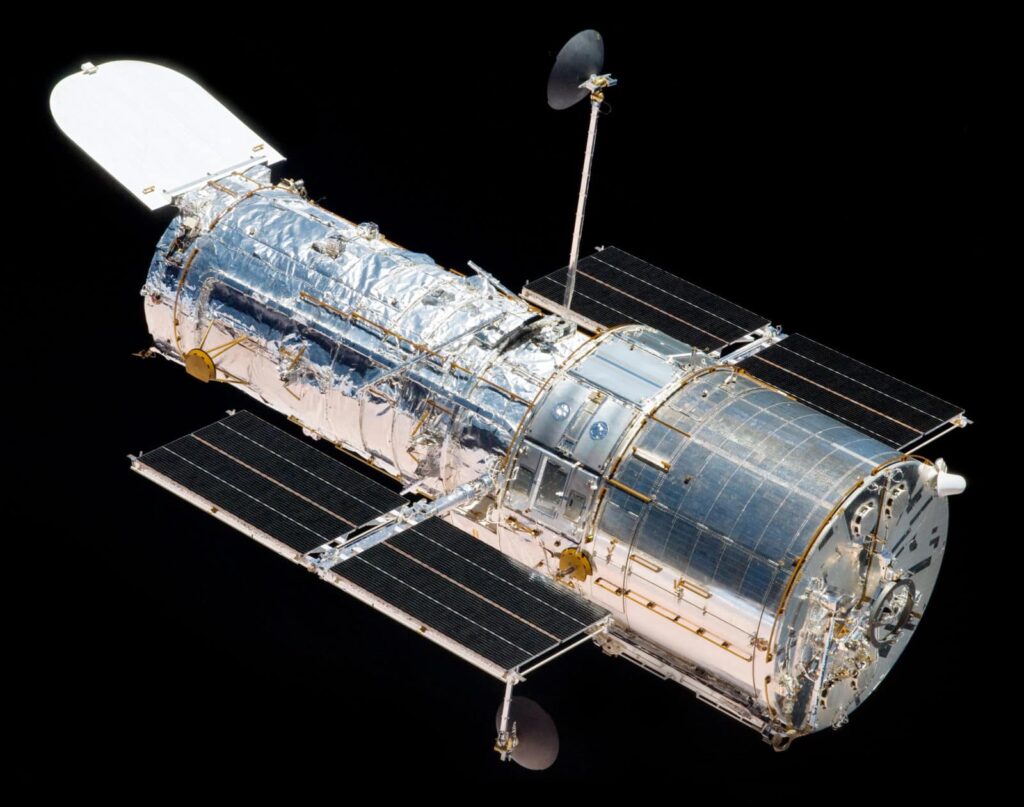

Les instruments à bord

Le télescope spatial est un assemblage de pièces mécaniques et optiques d’une trentaine de mètres de longueur (fig. 2) ; sa partie optique est un dispositif à deux miroirs, qui permet de réfléchir la lumière incidente reçue par le miroir primaire vers le miroir secondaire pour enfin atteindre le plan focal du télescope où elle est collectée ; de là, un jeu de miroirs permet de renvoyer la lumière vers les instruments qui analysent les différentes longueurs d’onde de la lumière reçue, de l’UV au visible et au proche IR : comme des caméras ou des spectrographes, qui font de Hubble un véritable observatoire capable d’examiner les objets célestes avec une extrême finesse. Une caméra infrarouge couplée à un spectrographe multi-objets (NICMOS, susmentionné) permet d’observer les galaxies très lointaines.

2. Schéma précisant la disposition des instruments à l’intérieur du HST. Ils sont dans des conteneurs aisément déplacés. Légendes depuis le panneau de protection du télescope (aperture door), dans le sens des aiguilles d’une montre : antennes de communication, panneaux solaires, cases à équipements, caméra à large champ WFC3, caméra ACS, caméra et spectromètre NICMOS, spectromètre ultraviolet COS, caméra et spectromètre STIS, capteurs fins de guidage, miroir primaire, miroir secondaire. (Crédits : NASA & ESA)

Comme dit plus haut, la grande taille du miroir primaire permet d’obtenir des images avec une excellente résolution angulaire inférieure au dixième de seconde d’arc ; les observations à l’aide de caméras et de spectrographes vont de l’IR proche à l’UV. Les données collectées par Hubble ont contribué à des découvertes de grande portée dans le domaine de l’astrophysique. Chaque instrument a été conçu pour observer l’Univers, à l’aide de caméras. Le détail des instruments peut être retrouvé sur le site de la Nasa [3].

L’apport de Hubble

Les apports scientifiques de Hubble sont immenses dans tous les domaines de l’astronomie ; il suffit pour s’en convaincre de survoler les numéros de l’Astronomie de ces dernières années, il est rare que n’y figure pas un article s’appuyant sur des observations de ce télescope, que ce soit en imagerie ou en spectroscopie ; très souvent, l’image du mois est une illustration issue de Hubble, comme dans le numéro 191 de mars dernier où figurent LEDA 1313424 et ses anneaux.

Dès les années 1980 avaient été définis par la Nasa et un collectif d’astronomes trois thèmes à traiter en priorité : l’étude du milieu intergalactique proche, une étude des champs profonds, c’est-à-dire des régions stellaires les plus reculées, et la détermination de la constante de Hubble. Le contrat a été rempli au-delà des espérances. Mais Hubble est aussi à l’origine de découvertes importantes concernant les exoplanètes et notre Système solaire ; chacun se souvient des photos de la comète Shoemaker-Levy 9 se disloquant et entrant en collision avec la planète Jupiter (fig. 3). En plus de l’imagerie, la spectroscopie a permis des avancées importantes dans la connaissance des atmosphères des exoplanètes ou des pépinières d’étoiles.

3. Impacts de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter en juillet 1994. Image prise avec la caméra WFPC de Hubble. (Crédits : NASA & ESA/Hubble)

La collaboration avec le JWST

Le télescope spatial James-Webb (JWST), lancé depuis la base spatiale de Kourou le 25 décembre 2021, a été conçu pour prendre la suite de Hubble. Ses premières observations sont arrivées à l’été 2022 ; il est dix fois plus sensible, collecte une image plus rapidement que Hubble, effectue ses observations depuis l’orange de la lumière visible jusqu’à l’IR moyen et élargit ainsi la gamme de longueurs d’onde au-delà du visible, ce qui doit permettre de nouvelles observations de quantité d’objets : les galaxies, lointaines ou pas, les atmosphères d’exoplanètes ou encore les planètes du Système solaire. Un exemple de cette complémentarité est illustré sur les figures 4a et 4b, représentant la galaxie de la Roue du chariot qui se trouve à 500 millions d’années-lumière de la Terre, immortalisée à la fois par Hubble en 2010 (fig. 4a) et par le JWST en 2022 (fig. 4b). Sur l’image fournie par Hubble en 2010, on devinait sans la voir précisément, dans les zones noires à l’intérieur du grand cercle bleu, de la poussière, résultat d’une collision entre la galaxie de la Roue du chariot et une autre galaxie.

4a. Image de la galaxie de la Roue de chariot obtenue grâce à Hubble publiée en 2010. On devine de la poussière à l’intérieur du grand cercle bleu. (Crédits : NASA & ESA)

4b. Image de la galaxie de la Roue de chariot obtenue grâce au JWST, publiée le 2 août 2022, qui montre les zones denses en gaz et en poussière beaucoup plus explicitement. De plus, des dizaines de galaxies lointaines ont été rendues visibles dans le fond qui apparaissait noir sur le cliché pris par Hubble. (Crédit : NASA)

L’association Hubble-JWST et leur complémentarité ont ouvert une ère très riche d’avancées en astronomie.

Janet BORG | Institut d’astrophysique spatiale

Notes

- Le programme des Grands Observatoires de la Nasa comprend quatre grands et puissants télescopes spatiaux lancés entre 1990 et 2003, couvrant un large domaine de longueurs d’onde : Hubble (UV, visible et proche IR), Compton Gamma-Ray Observatory (rayonnement gamma), Chandra (rayons X mous) et Spitzer (IR).

- Accident astronautique qui eut lieu le 28 janvier 1986 et qui se traduisit par la désintégration de la navette spatiale Challenger de la Nasa, 73 secondes après son décollage, et la mort des sept astronautes de l’équipage de la mission STS-51-L.

- [https://hubblesite.org/mission-and-telescope/instruments].

Publié dans le magazine l’Astronomie

par Sylvain Bouley | Avr 30, 2025 | Zoom Sur

L’âge du Système solaire est aujourd’hui estimé à 4,567 milliards d’années. La détermination de cet âge, ainsi que les datations d’autres événements très anciens ont été rendues possibles grâce à la mise au point de chronomètres géochimiques très précis basés sur la désintégration de certains isotopes radioactifs.

Vue d’artiste de la nébuleuse protosolaire. (Crédit : NASA/JPL-Caltech)

On sait aujourd’hui que la Terre est âgée d’environ 4,55 milliards d’années (Ga). La naissance du Système solaire est nécessairement antérieure, et on l’estime à 4,567 Ga (un chiffre particulièrement facile à retenir…). À l’échelle de la vie humaine, ou même de la durée d’une civilisation, il est difficile d’imaginer ce que représentent ces âges plus que canoniques. Et comme pour accentuer le caractère insondable de ces durées, on ne disposait pas, jusque vers le début du xxe siècle, de méthode fiable pour les évaluer. Comme nous allons le voir, les datations du Système solaire, de la Terre, ainsi que celles d’autres événements très anciens découlent de la découverte de la radioactivité au tournant des xixe et xxe siècles. Toutefois, si les scientifiques ont vite compris qu’ils pourraient établir des chronomètres à partir de la désintégration radioactive de certains éléments, la mise au point de ces chronomètres a pris plusieurs décennies [1], et la précision actuelle des mesures nécessite des appareils extrêmement performants.

Isotopes radioactifs et chronomètres géochimiques

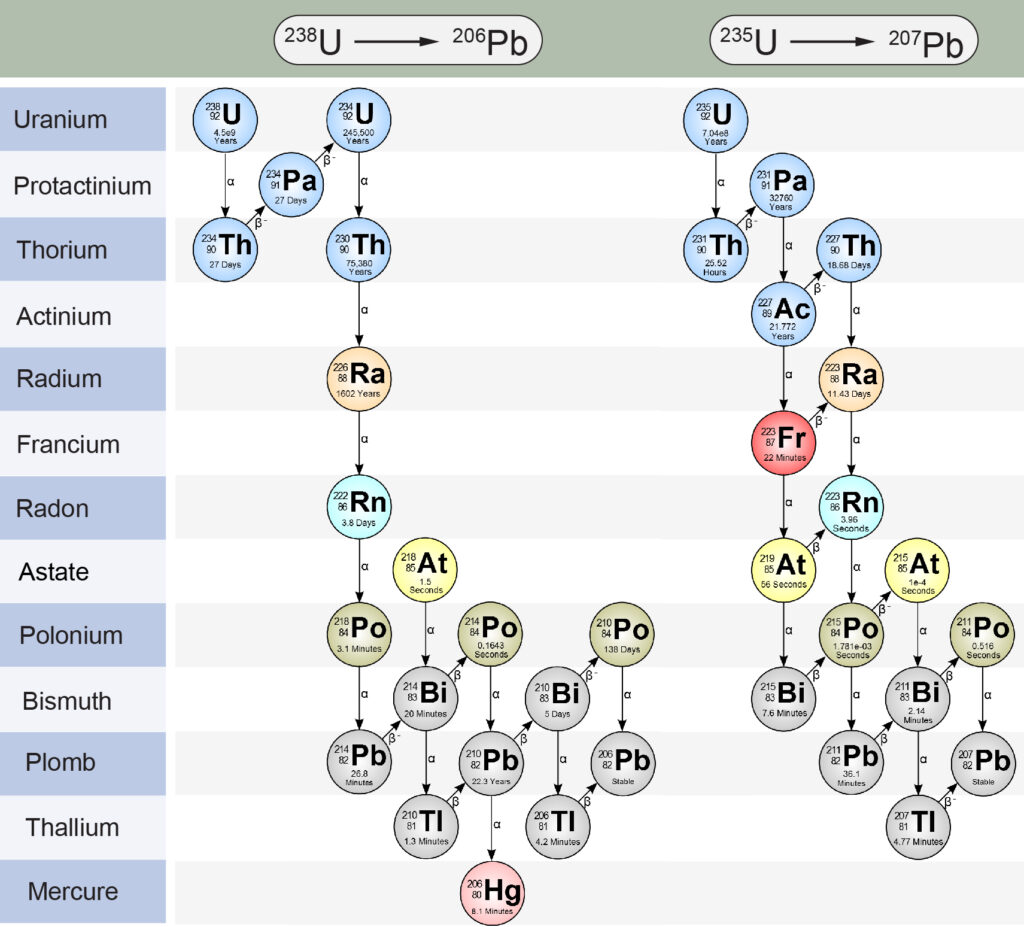

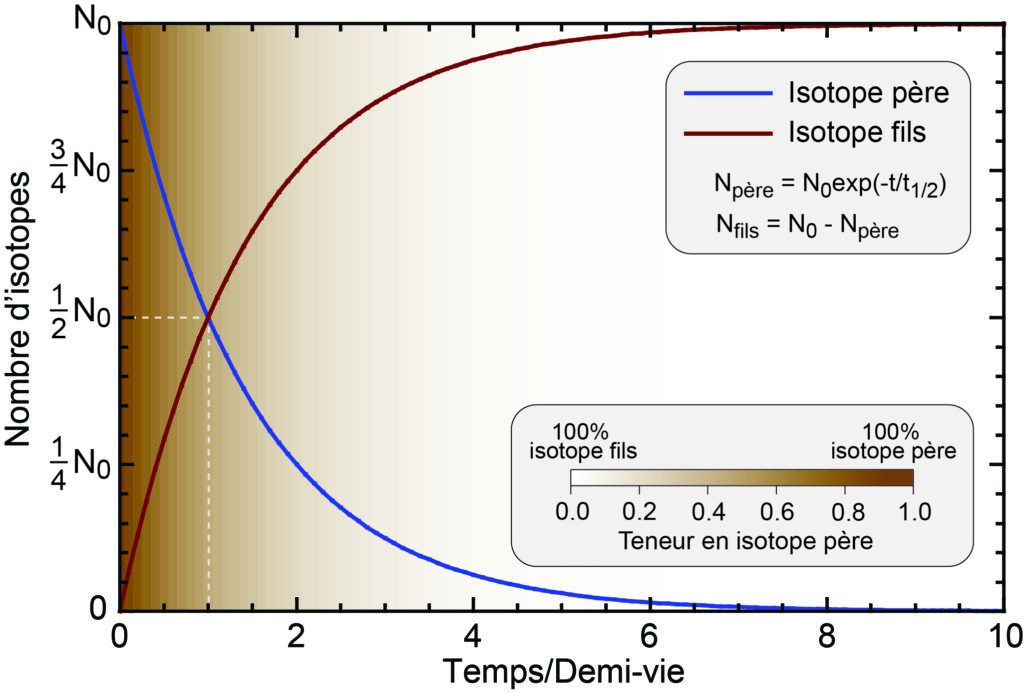

Avant d’entrer plus en détail dans les méthodes de datation, il est important de revenir sur la notion d’isotope radioactif. Rappelons pour commencer que les isotopes d’un élément donné sont des atomes qui possèdent le même nombre de protons (et donc le même numéro atomique, qui définit l’élément en question), mais un nombre de neutrons différent, et donc une masse différente. Certains isotopes sont instables, c’est-à-dire qu’ils se transforment en un autre élément (leur numéro atomique change) soit par émission d’un noyau d’hélium (radioactivité α ; le numéro atomique de l’élément diminue de deux unités), soit par transformation d’un neutron en proton avec émission d’un électron (radioactivité β–, l’isotope « monte » d’un numéro atomique) ou d’un proton en neutron avec émission d’un positron (radioactivité β+ ; l’isotope « descend » un numéro atomique). C’est par exemple le cas du célébrissime isotope 14C du carbone (qui se désintègre par radioactivité β–), ainsi que des isotopes 26Al de l’aluminium (radioactivité β+), 40K du potassium (radioactivité β– et β+) et de tous les isotopes de l’uranium, dont le 235U et le 238U (radioactivité α). On ne peut pas prédire quand exactement un noyau particulier va se désintégrer. En revanche, on peut calculer précisément le temps nécessaire pour que la moitié d’une population initiale d’isotopes d’un élément donné se désintègre. Ce temps, appelé demi-vie, est différent pour chaque isotope. Il est par exemple de 5 700 ans pour le 14C et de 717 000 ans pour l’26Al, ce qui peut sembler très long, mais est très court à l’échelle des temps géologiques et en comparaison des demi-vies du 238U (0,7 Ga), du 40K (1,25 Ga) et du 238U (4,47 Ga) [2].

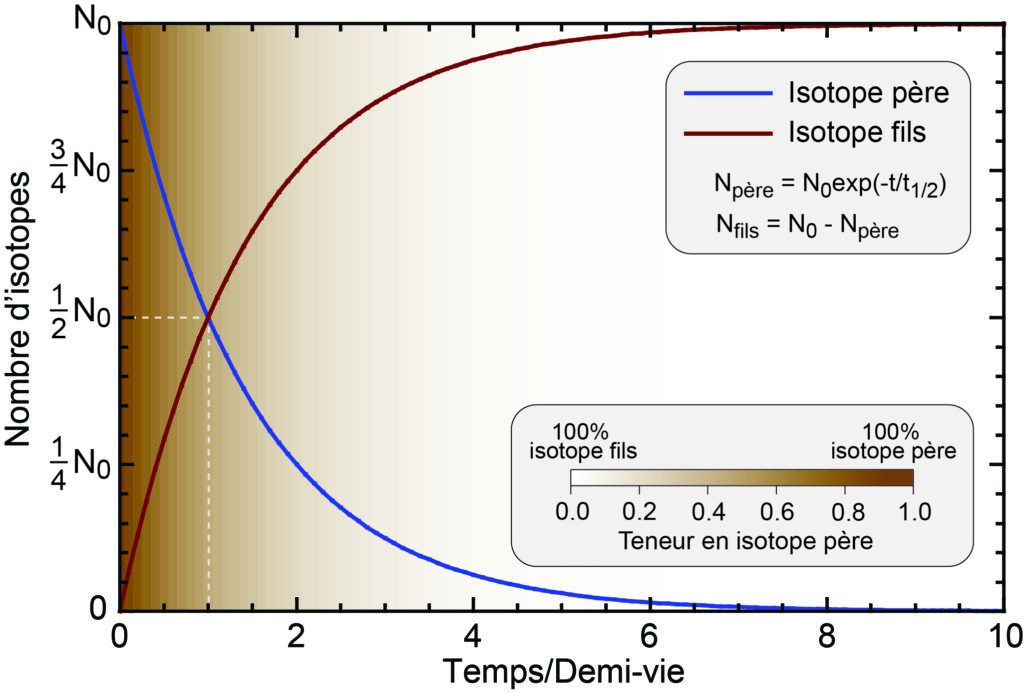

C’est cette propriété statistique : la demi-vie étant à la base des méthodes de datation (on parle aussi de chronomètre) géochimique, l’idée est que, si l’on connaît la quantité d’un isotope dans un échantillon de roche (ou autre) à l’instant où l’événement que l’on souhaite dater se produit, on peut, en mesurant la quantité de cet isotope encore présente aujourd’hui, en déduire le temps écoulé depuis cet événement (fig. 1). En fonction de l’ancienneté supposée d’un événement, on aura recours à des isotopes (chronomètres) de demi-vie plus ou moins longue. Le 14C est très prisé par les archéologues, car il permet de dater des échantillons préhistoriques (os, bois ou tout autre résidu de matière organique) jusqu’à environ 50 000 ans dans le passé. Pour les événements géologiques remontant à des millions, voire des milliards d’années, il faudra faire appel à des chronomètres impliquant des isotopes à longue durée de vie, comme les isotopes de l’uranium (235U et 238U), le 40K ou encore l’isotope 87Rb du rubidium, dont la demi-vie est de 49,7 Ga. Dit comme cela, tout paraît simple. Ça l’est beaucoup moins en pratique, la difficulté principale (mais pas unique) étant de déterminer les teneurs initiales des isotopes impliqués dans les chaînes de désintégration que l’on souhaite utiliser. Pour contourner cette difficulté, les scientifiques ont recours à différentes astuces. Avant d’illustrer cela avec un chronomètre particulièrement important, remontons le temps jusqu’au début du xxe siècle.

-

1. Décroissance radioactive d’un isotope père (courbe bleue) en un isotope fils (courbe rouge). L’axe des abscisses est gradué en unités de temps divisé par la demi-vie de l’isotope père, et le fond de couleur représente la teneur en élément père en fonction du temps. Le nombre d’isotopes pères diminue exponentiellement au cours du temps à partir d’une population initiale (de N0 atomes dans cet exemple). Ce nombre est divisé par deux après un temps égal à une demi-vie de l’isotope père (ligne en tirets), et au bout d’un temps égal à une dizaine de fois cette demi-vie, l’isotope père a quasiment disparu tandis que le nombre d’isotopes fils est très proche de N0. (Crédit : Frédéric Deschamps)

Un peu d’histoire

C’est Pierre Curie qui, le tout premier, a compris que la radioactivité pourrait être utilisée pour dater les roches de façon absolue. En 1902, alors que ce phénomène venait juste d’être découvert, il avait en effet remarqué que l’activité du radium diminuait de moitié tous les 4 jours environ [3]. Ernest Rutherford et Frédéric Soddy lui ont vite emboîté le pas, d’une part en montrant que le phénomène de radioactivité correspond à la transformation d’un élément père en un élément fils accompagnée de l’émission d’une particule énergétique (par exemple, un noyau d’hélium dans le cas de la radioactivité α), d’autre part en définissant le concept de demi-vie. Ils identifient également des chaînes de désintégration radioactives (plus précisément certaines étapes de celles-ci), en particulier celles de l’uranium et du thorium. En 1905, ces découvertes amènent Robert Strutt (Lord Rayleigh) à proposer une méthode de datation basée sur la mesure de la quantité d’hélium contenu dans les roches, méthode vite abandonnée, car il s’aperçoit que l’hélium contenu dans les roches peut facilement s’échapper vers l’atmosphère. De son côté, Bertram Boltwood parvient à établir que le produit final de la désintégration de l’uranium est le plomb. Il en déduit que la mesure des teneurs en ces éléments dans une roche devrait permettre de dater cette dernière. Les mesures qu’il réalise sur différents types de roches s’échelonnent entre 400 millions d’années (Ma) et 2,2 Ga. Un peu plus tard, entre 1908 et 1913, Soddy identifie des étapes supplémentaires des chaînes de désintégration, et propose le concept d’isotope, concept rapidement validé, notamment pour l’uranium et le plomb. Les travaux de Soddy ont aussi permis de clarifier les chaînes de désintégration radioactives en identifiant certains produits de ces chaînes à des isotopes d’éléments déjà connus [4]. Tous les ingrédients (ou presque) sont désormais en place pour mettre au point les méthodes de datation radioactive fiables et établir des échelles de temps géologiques (et planétologiques) absolues.

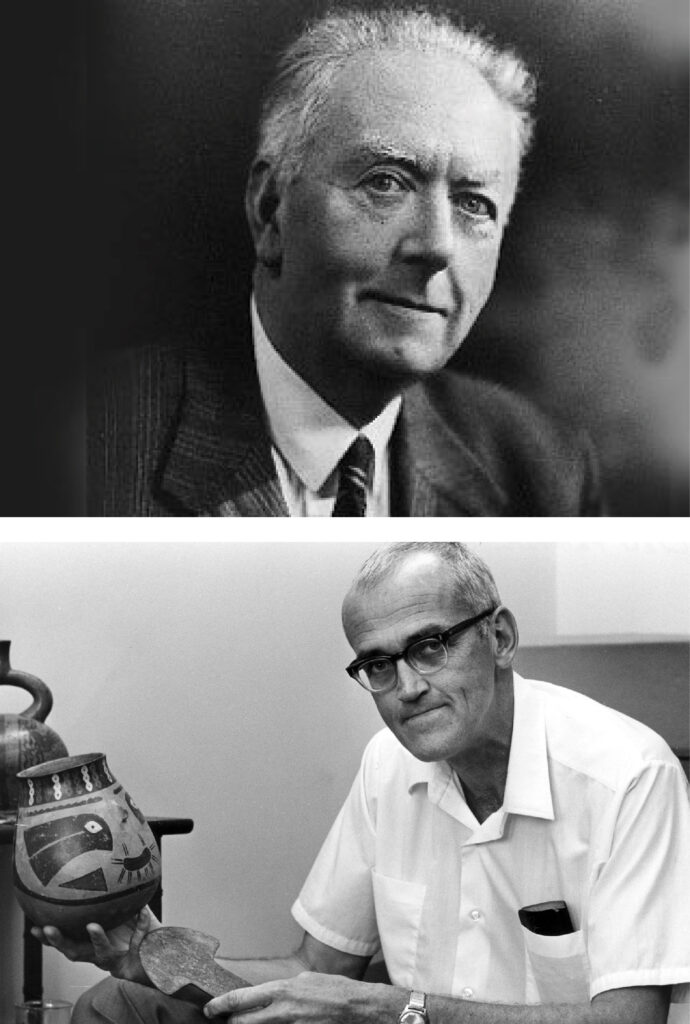

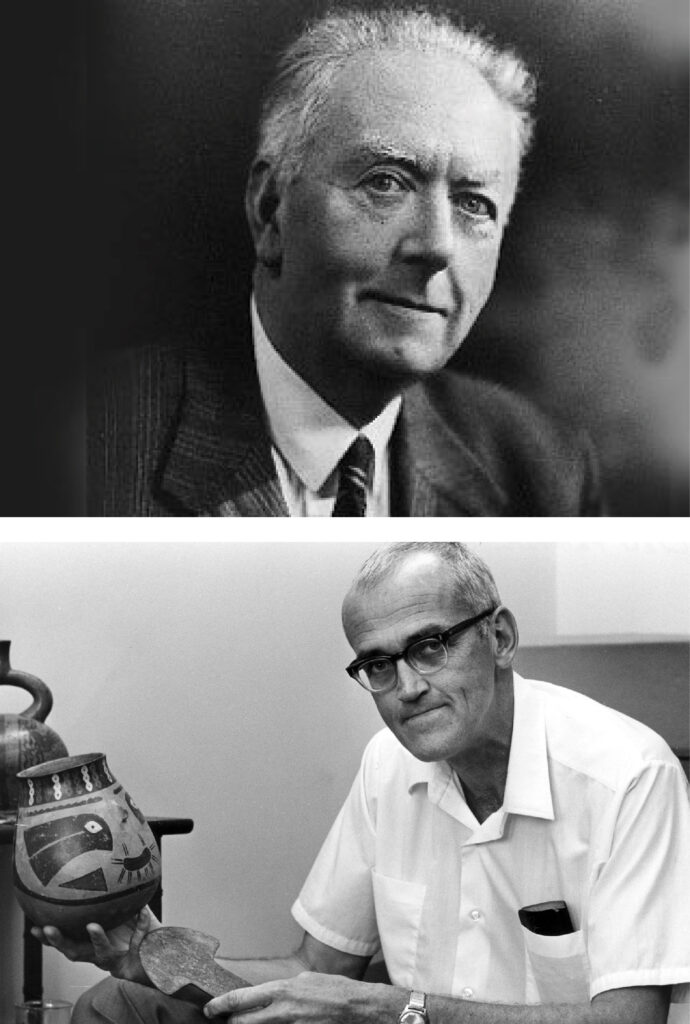

C’est à cela que s’attachera le géologue Arthur Holmes (fig. 2) pendant plus de trois décennies [5]. Dès 1911, Holmes entreprend de dater, à l’aide du chronomètre uranium-plomb (U-Pb), les roches caractéristiques des différentes strates (ou couches) géologiques. Jusqu’à l’avènement des datations radiochronologiques, la succession de ces couches offrait une chronologie relative permettant de classer les événements du plus jeune au plus ancien, mais pas de donner un âge à la Terre. En 1935, Holmes publie une échelle absolue jusqu’au début du Cambrien (qu’il estime à 510 Ma ; à comparer avec la valeur aujourd’hui admise de 542 Ma). Il remarque aussi que certaines roches (précambriennes) sont âgées de 1,9 Ga et plus, et que par conséquent la Terre et le Système solaire sont encore plus vieux. Toutefois, la précision de la méthode utilisée par Holmes repose sur l’hypothèse que tous les isotopes du plomb sont issus de désintégrations radioactives, ce qui est inexact. À partir des années 1940, géologues et physiciens cherchent donc un moyen de contourner ce problème. Holmes remarque qu’en utilisant conjointement les chaînes de désintégration des isotopes 235U et 238U, qui aboutissent chacune à un isotope différent du plomb, il est possible de déduire un temps absolu sans que l’on ait besoin de connaître les teneurs initiales relatives en ces isotopes. C’est essentiellement cette idée qui est mise en œuvre dans le chronomètre Pb-Pb (plomb-plomb), que nous allons maintenant décrire plus en détail.

2. À partir du chronomètre uranium-plomb (U-Pb), Arthur Holmes (en haut) a réalisé les premières datations absolues des séquences stratigraphiques établies par les géologues. Vers le milieu des années 1940, il a également développé le chronomètre plomb-plomb (Pb-Pb), simultanément et indépendamment mis au point par le physicien Friedrich Houtermans. Vers le milieu des années 1950, le géochimiste Clair Patterson (en bas) a affiné les méthodes de mesure, ce qui lui a permis de déterminer l’âge de la Terre en appliquant le chronomètre Pb-Pb aux météorites de Canyon Diablo. (Crédits : Geological Society of Glasgow et California Institute of Technology)

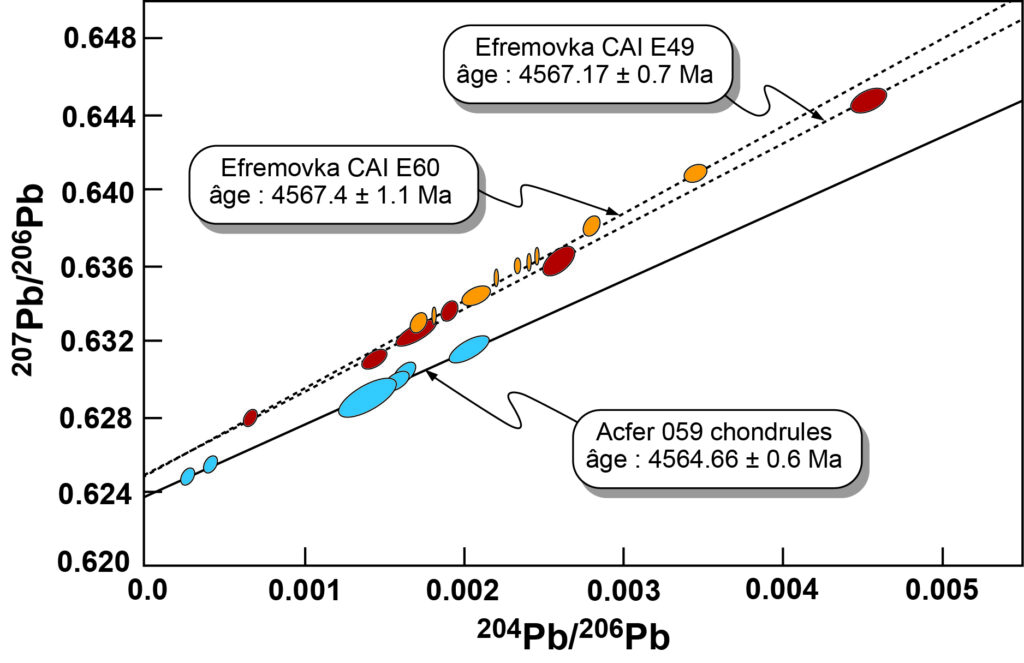

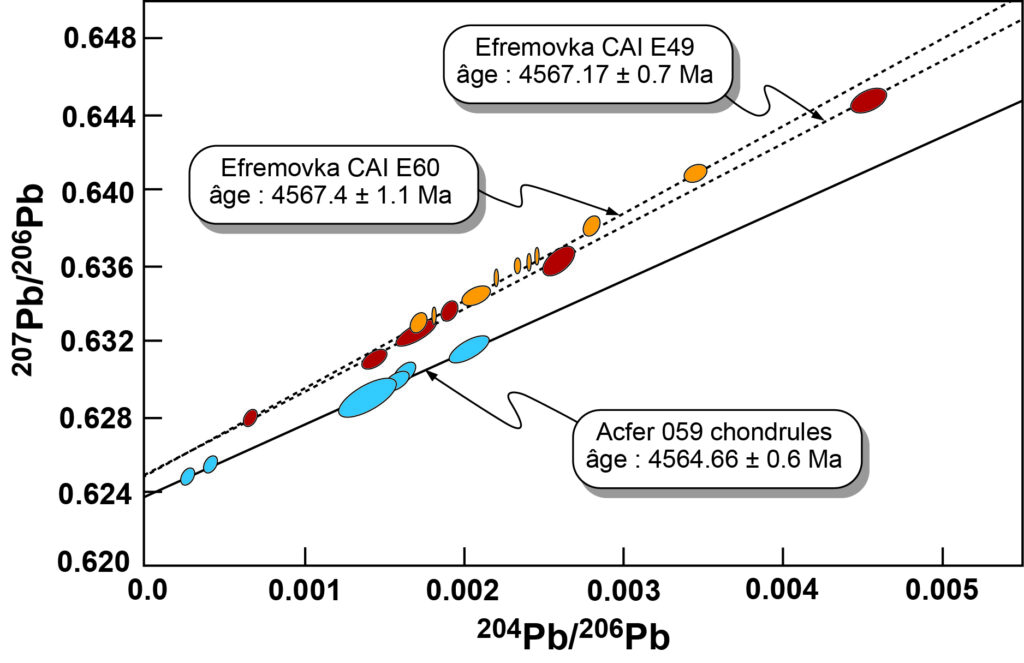

Le chronomètre Pb-Pb

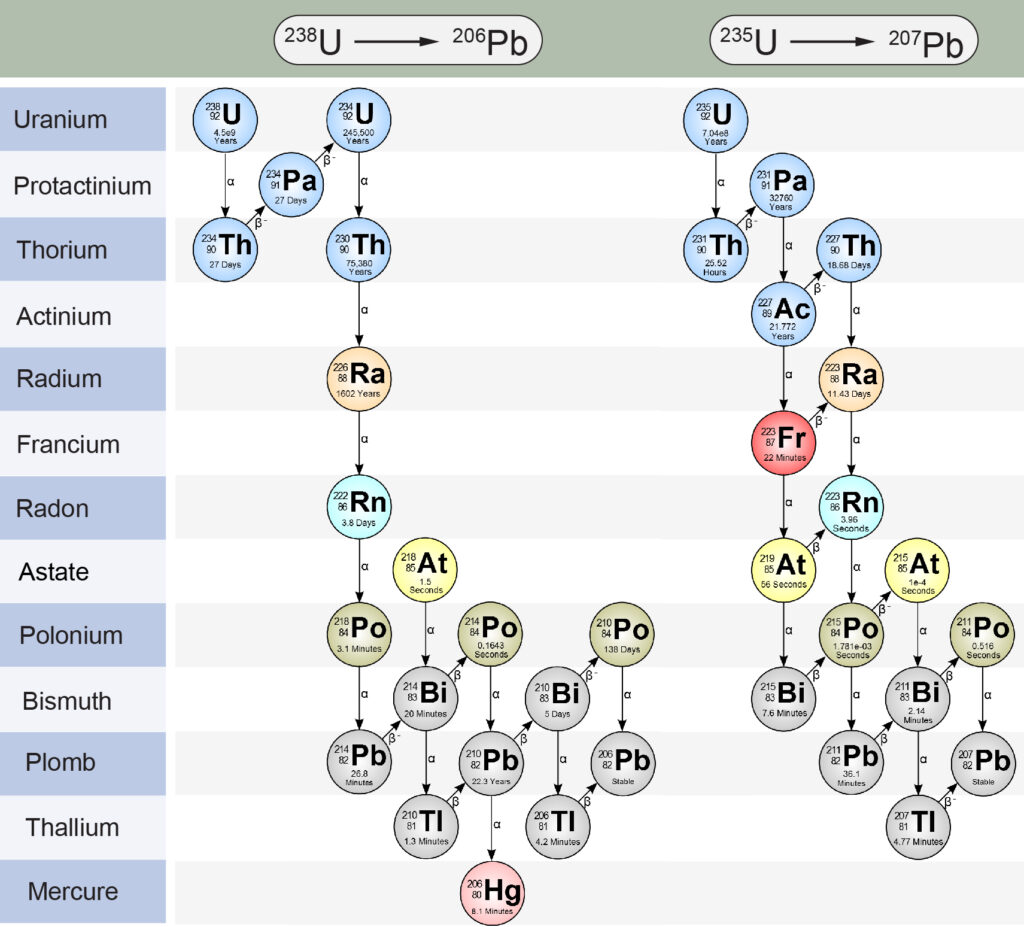

Le chronomètre Pb-Pb, mis au point simultanément et indépendamment par Arthur Holmes et par le physicien Friedrich Houtermans dans les années 1940, est l’un des chronomètres les plus utilisés par les scientifiques pour dater les roches. Comme il est basé sur la désintégration des isotopes 235U et 238U de l’uranium (dont on a vu que les demi-vies sont très longues), ce chronomètre est particulièrement adapté à la datation des événements très anciens. Ainsi, c’est ce chronomètre que Clair Patterson (fig. 2) a utilisé en 1956 pour déterminer l’âge de la Terre à partir des météorites de Canyon Diablo. Il a également été utilisé pour dater les échantillons de roches lunaires rapportés par les missions Apollo et, plus récemment, par la sonde chinoise Chang’e-5. Pour contourner le problème des teneurs initiales en éléments père et fils (ici, les isotopes de l’uranium et du plomb), la méthode Pb-Pb combine deux chaînes de désintégrations radioactives (fig. 3) : d’une part, la désintégration de 235U en 207Pb via une dizaine de désintégrations intermédiaires, et d’autre part la désintégration de 238U en 206Pb, en passant, là aussi, par une quinzaine de réactions intermédiaires. Les isotopes 207Pb et 206Pb, dont on mesure les teneurs actuelles dans l’échantillon (roche terrestre ou météorite) que l’on souhaite dater, sont, évidemment, tous deux stables. Chacune de ces deux chaînes radioactives fait intervenir de nombreux isotopes intermédiaires, tous radioactifs, mais de demi-vies très inférieures aux demi-vies de 235U et 238U. Autrement dit, c’est la première étape de chacune de ces chaînes (désintégrations de 235U en 231Th, et de 238U en 234Th) qui contrôle les temps nécessaires à la formation et l’accumulation de 207Pb et 206Pb dans les roches. L’astuce consiste à mesurer aussi la teneur en 204Pb, un autre isotope du plomb, puis à calculer les rapports d’abondance 207Pb/204Pb et 206Pb/204Pb. Le 204Pb est lui aussi stable et surtout il n’est le produit d’aucune chaîne de désintégration radioactive. Sa teneur est donc restée la même au cours du temps, depuis la formation de la roche et jusqu’au moment de la mesure. Les mesures des teneurs en 204Pb, 206Pb et 207Pb sont ensuite répétées en différents points (minéraux) de la roche. On obtient alors des valeurs des rapports 207Pb/204Pb et 206Pb/204Pb a priori différentes pour chaque point, mais qui doivent s’aligner le long d’une droite. Cela tient au fait que lors de la formation de la roche, l’abondance totale en plomb (c’est-à-dire la somme des abondances de tous les isotopes de cet élément) a pu varier d’un endroit à l’autre de cette roche, tandis que les abondances relatives de chaque isotope étaient, elles, constantes. On peut alors montrer que la pente de cette droite ne dépend que du rapport actuel entre les isotopes 235U et 238U (235U/238U, lequel est remarquablement constant à 1/137,88 d’une roche ou d’une météorite à l’autre), et… du temps écoulé depuis la formation de la roche. La mesure de la pente de la droite 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb, que l’on appelle aussi isochrone, permet ainsi de mesurer l’âge d’une roche. À noter que certains travaux préfèrent représenter 207Pb/206Pb en fonction de 204Pb/206Pb : la présentation est différente, mais la méthode reste la même.

3. Les chaînes de désintégration radioactives du 238U vers le 206Pb et du 235U vers le 207Pb impliquées dans le chronomètre Pb-Pb. Chacune de ces chaînes fait intervenir une succession de désintégrations α (émission d’un noyau d’hélium) et β– (transformation d’un neutron en proton), avec des demi-vies différentes (temps indiqué au bas de chaque case). Les demi-vies du 238U et du 235U étant beaucoup plus longues que celles des autres isotopes impliqués, la durée totale nécessaire pour aboutir au 206Pb et au 207Pb est largement dominée par la première désintégration de chaque chaîne (238U en 234Th et du 235U en 231Th). (Crédit : modifié d’après Washington University in St-Louis)

L’âge du Système solaire

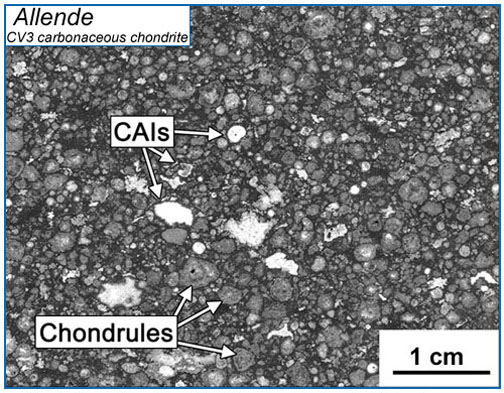

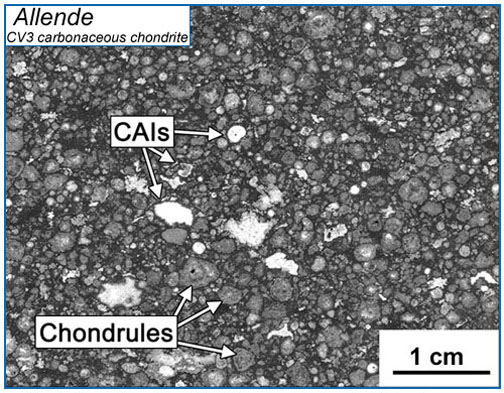

Il est maintenant temps de répondre à la question posée dans le titre de cet article. Le petit détour par le chronomètre Pb-Pb n’aura pas été inutile, car c’est précisément avec cette méthode appliquée aux inclusions calcium-aluminium (les fameuses CAI ; fig. 4) contenues dans certaines chondrites carbonées que plusieurs équipes ont pu, au début des années 2010, déterminer l’âge du Système solaire (fig. 5). Comme leur nom l’indique, les CAI sont composées de minéraux riches en calcium et en aluminium, qui sont très réfractaires (au sens physique de ce terme), car ils condensent à des températures supérieures à 1 700 K. C’est pourquoi on pense que ces grains sont les premiers matériaux à avoir condensé dans la nébuleuse protosolaire, et que cela a dû se produire très peu de temps après l’allumage du Soleil, alors que ce dernier était très actif. Par extension, leur formation est un excellent jalon pour dater la naissance du Système solaire, et ce d’autant plus que l’on peut, grâce au chronomètre Pb-Pb, mesurer leur âge de façon absolue.

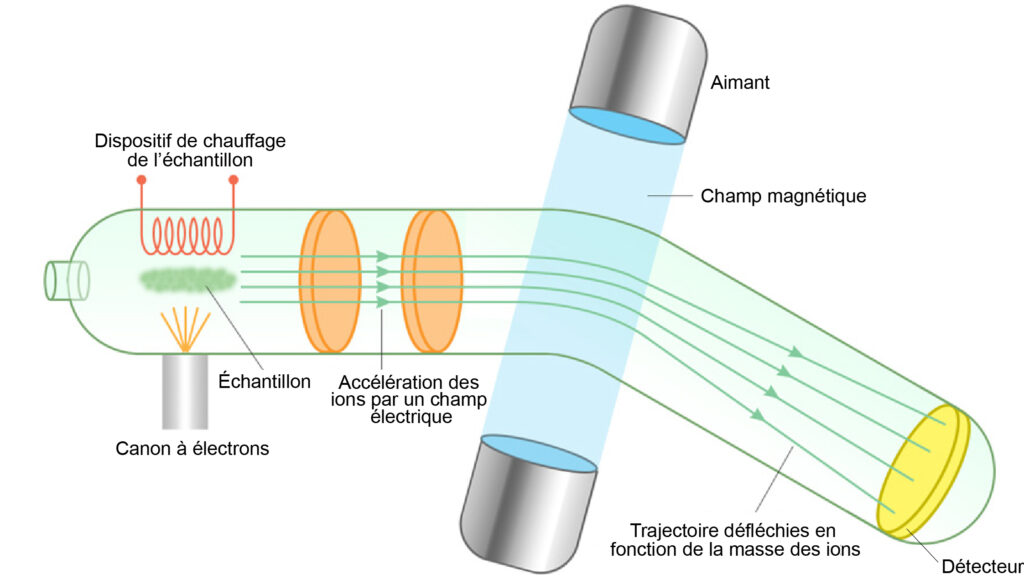

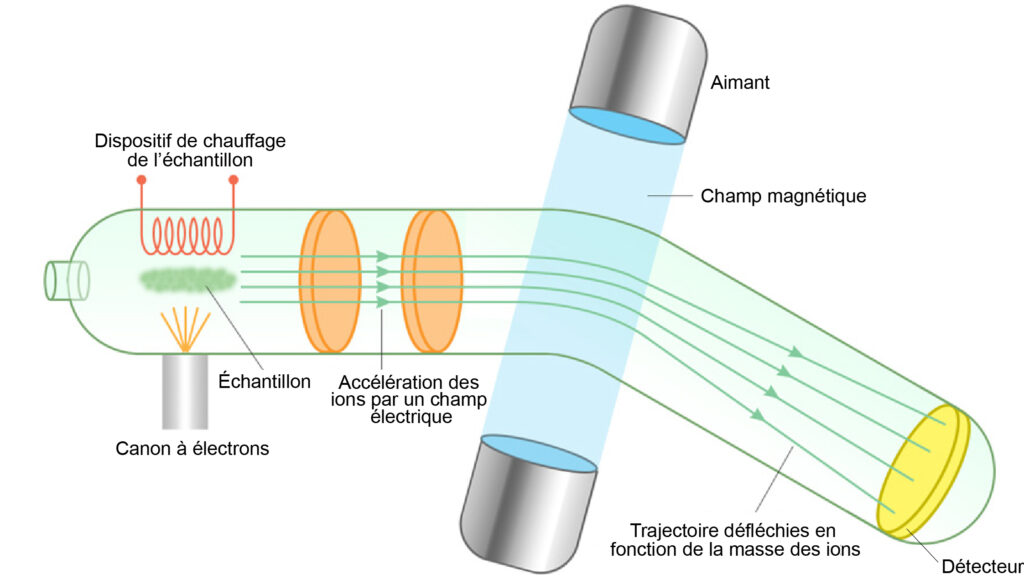

D’autres systèmes isotopiques que le chronomètre Pb-Pb ont également été utilisés pour dater les CAI. Ceux-ci parviennent à des résultats quasiment identiques. Par exemple, le chronomètre néodyme-uranium (Nd-U), qui représente le rapport 235U/238U en fonction du rapport 144Nd/238U, donne un âge légèrement supérieur (4,566 Ga), mais compatible avec les âges prédits par le chronomètre Pb-Pb. Les barres d’erreur sur les mesures (que l’on oublie parfois de mentionner) sont de quelques centaines de milliers d’années, donc très petites. Cette précision élevée est l’occasion de dire un mot sur les mesures des rapports isotopiques elles-mêmes. Celles-ci sont réalisées avec des spectromètres de masse (fig. 6), dont le principe est de séparer les ions contenus dans un gaz ou un fluide en fonction de leur masse (plus exactement en fonction du rapport entre leur masse et leur charge électrique, m/q), d’abord en les accélérant grâce à un champ électrique, puis en les faisant passer à travers un champ magnétique avant de les envoyer vers un réseau de détecteurs. La trajectoire de ces ions est fonction du rapport m/q, si bien que des ions de masses différentes arrivent sur différents détecteurs. On peut ainsi compter les quantités respectives de différents isotopes (ionisés) contenus dans un matériau donné, et déterminer la composition isotopique de ce matériau. Lorsque l’on souhaite déterminer l’âge d’un échantillon rocheux, il faut au préalable ajouter un système de chauffage permettant de vaporiser et d’ioniser cet échantillon. Les isotopes des éléments impliqués dans les chronomètres géochimiques sont souvent présents en très petites quantités (quelques millionièmes de la masse totale). Cela nécessite des mesures très précises, auxquelles les spectromètres de masse modernes ont accès.

4. Détail de la météorite d’Allende montrant des inclusions riches en calcium et en aluminium (CAI). (Crédit : G. J. McPherson et A. Boss, 2011)

5. Détermination de l’âge du Système solaire à partir de la mesure des rapports isotopiques du plomb (chronomètre Pb-Pb) dans les inclusions calcium-aluminium (CAI) de météorites chondrites carbonées (ici Efremovka). Les mesures effectuées sur différents échantillons d’une CAI donnée s’alignent le long d’une droite dont la pente permet de déterminer l’âge de cette CAI. Les âges mesurés pour deux CAI de la météorite Efremovka sont quasiment identiques, à 4,567 Ga. La datation de chondrules dans d’autres météorites (ici Acfer), toujours avec le chronomètre Pb-Pb, montre que ces chondrules sont plus jeunes que les CAI de quelques millions d’années. (Crédit : Amelin et al., 2010)

6. Principe du spectromètre de masse. Cet appareil permet de séparer des ions de masses différentes en les accélérant avec un champ électrique, puis en les soumettant à un champ magnétique qui défléchit leur trajectoire en fonction de leur masse (les masses les plus faibles subissant une déflexion plus importante). (Crédit : ChemistryLearnier.com)

Deux chronomètres relatifs

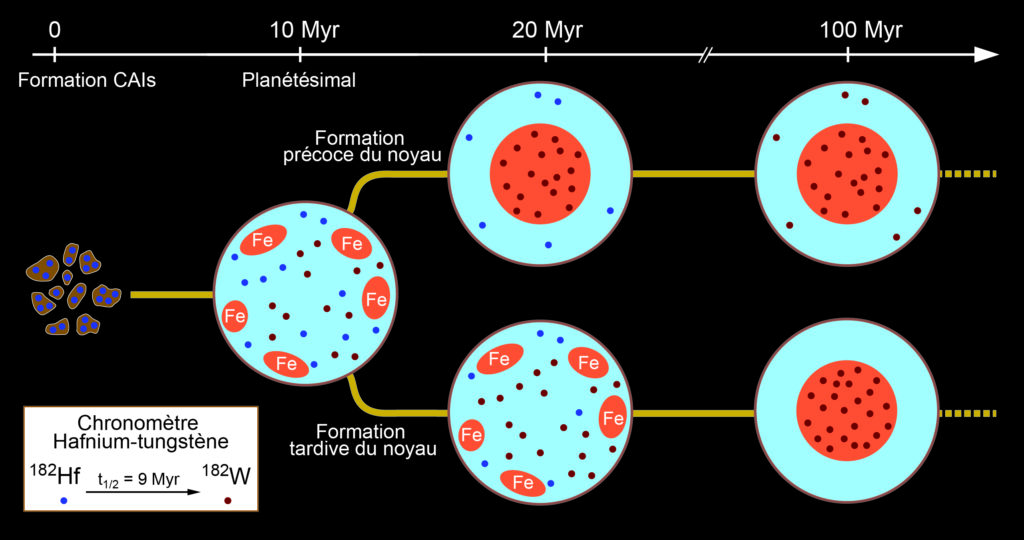

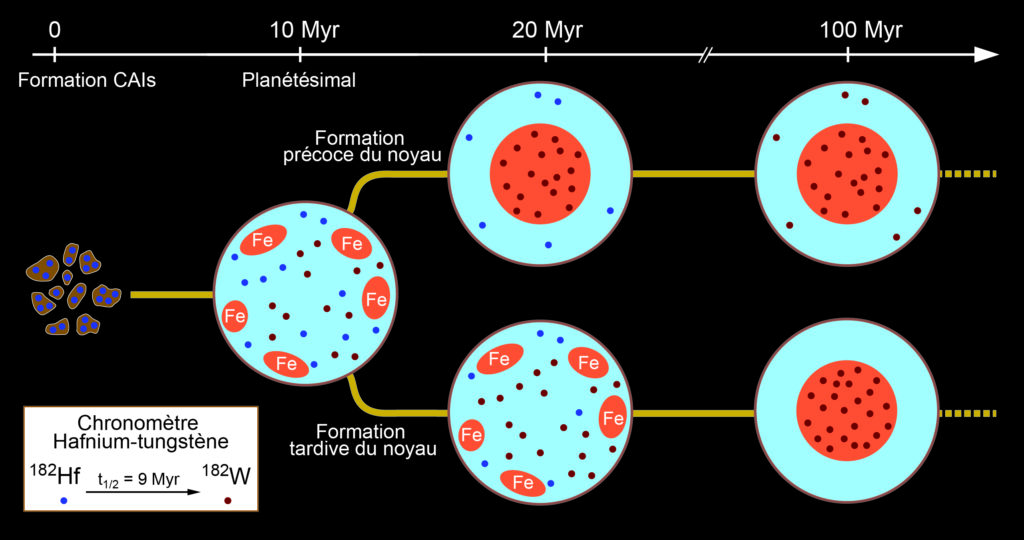

Le chronomètre Pb-Pb est très utile, car il permet de déterminer l’âge absolu d’une roche ou d’une météorite. Pour reconstruire l’histoire du Système solaire, les scientifiques ont aussi mis au point des chronomètres relatifs, qui permettent de mesurer le temps écoulé entre deux événements particuliers dont on ne connaît pas forcément l’âge absolu. On peut comparer les chronomètres relatifs à un sablier : on ne sait pas exactement quand le sablier a été retourné, mais on connaît très précisément le temps nécessaire pour qu’une quantité de sable donnée s’écoule du compartiment du haut vers le compartiment du bas. L’avantage des chronomètres relatifs est qu’ils peuvent s’appuyer sur des isotopes de demi-vie relativement courte (quelques millions d’années ou moins) présents dans les matériaux primitifs du Système solaire. Ces isotopes sont aujourd’hui éteints, mais ils ont laissé des signatures, sous forme d’éléments fils, dans les roches. Par exemple, en mesurant la quantité de ces éléments fils dans deux échantillons d’âges a priori différents, on peut mesurer le temps écoulé entre les formations de ces deux échantillons. Prenons deux exemples concrets. Le premier exemple est basé sur l’isotope 26Al de l’aluminium et permet de poser une limite supérieure au temps écoulé entre l’explosion de la supernova qui a ensemencé le Système solaire (et dont les ondes de choc ont sans doute provoqué la contraction du nuage de gaz qui en est à l’origine) et la formation des premiers matériaux de ce Système. L’26Al est essentiellement produit dans les supernovæ, et il se désintègre en 26Mg, le second isotope le plus abondant du magnésium. Sa demi-vie est relativement courte, 717 000 ans, si bien qu’une population initiale d’26Al est considérée comme éteinte au bout d’une dizaine de millions d’années. La présence de 26Mg dans les météorites est en soi un indice que le Système solaire s’est formé très rapidement et peu de temps après l’explosion de la supernova, quelques dizaines de millions d’années au plus, car il indique que de l’26Al était bien présent au moment où ces météorites se sont formées. Bien sûr, il faut tenir compte du fait que du 26Mg était déjà présent lors de la formation du Système solaire et a été lui aussi incorporé dans les météorites. Pour cela les géochimistes mesurent les rapports 26Mg/24Mg et 27Al/24Mg et représentent dans un graphique le premier en fonction du second. L’alignement de ces mesures le long d’une droite indique un enrichissement en 26Mg par rapport à une valeur que l’on ne connaît pas forcément, et donc la présence initiale d’26Al. Le second exemple implique les isotopes 182Hf de l’hafnium et 182W du tungstène, et permet de dater la formation des noyaux planétaires (figure). Le 182Hf se désintègre en 182W avec une demi-vie de 8,9 millions d’années, donc, là encore, relativement courte. Par ailleurs, l’hafnium est lithophile, c’est-à-dire qu’il se lie préférentiellement avec les roches, tandis que le tungstène est, au contraire, sidérophile, c’est-à-dire qu’il se lie avec le fer. Lors de la formation du noyau, le fer va entraîner avec lui le tungstène présent à cet instant vers le centre de la planète (ou du planétésimal), mais pas l’hafnium. Si le noyau se forme tardivement (100 millions d’années ou plus), toute la population de 182Hf initialement présente aura, au moment de cette formation, eu le temps de se désintégrer en 182W. Ce dernier sera alors entraîné par le fer dans le noyau, et il n’en restera presque plus dans le manteau. À l’inverse, dans le cas d’une formation précoce, du 182Hf sera toujours présent dans le manteau après que le noyau se sera formé, et sa désintégration y produira, par la suite, du 182W. La quantité de 182W présente aujourd’hui dans le manteau terrestre (ou dans les météorites qui sont issues des manteaux des planétésimaux) permet donc d’estimer à quel moment planètes et planétésimaux se sont différenciés. Les mesures montrent que cela s’est produit assez tôt dans l’histoire du Système solaire, entre 30 et 40 Ma après la formation des inclusions calcium-aluminium (CAI).

Le chronomètre hafnium-tungstène et la formation des noyaux planétaires. Lors de leur formation, les planétésimaux contiennent une certaine quantité de l’isotope 182Hf du hafnium. Ce dernier est instable et se désintègre en 182W du tungstène avec une demi-vie de 9 millions d’années (Myr). Il disparaît entièrement en environ 100 Myr. Le tungstène est sidérophile, c’est-à-dire qu’il se lie facilement avec le fer et qu’il est entraîné par celui-ci lors de la formation du noyau. L’hafnium, à l’inverse, est lithophile et reste dans le manteau. Selon la quantité de 182W présente dans les météorites rocheuses (issues du manteau des planétésimaux), on peut estimer combien de temps après la formation des inclusions calcium-aluminium (CAI) les noyaux des planétésimaux et des planètes rocheuses se sont formés. Les mesures actuelles montrent que ces formations se sont produites entre 30 et 40 Myr après la formation des CAI. (Crédit : F. Deschamps)

L’âge du Système solaire, vraiment ?

Revenons un instant sur l’hypothèse que les CAI se sont formées au tout début de l’histoire du Système solaire, très peu de temps avant que le Soleil ne s’allume. Cette hypothèse est confortée par d’autres indices de nature géochimique, en particulier le fait que certaines CAI présentent une quantité anormalement élevée de l’isotope 10B du bore, liée la désintégration de l’isotope 10Be du béryllium. Le 10Be, dont la demi-vie est relativement courte (1,39 million d’années), résulte lui-même de la spallation (ou décomposition) d’éléments plus lourds sous l’effet de rayonnements à haute énergie, par exemple de rayons X émis par les très jeunes étoiles, avant qu’elles ne rejoignent la séquence principale (phase T Tauri). La présence de 10Be dans les CAI suggère ainsi que ces grains se sont formés à une époque où le Soleil était lui-même au stade T Tauri.

Reste que l’on peut, avec raison, vouloir discuter la façon de définir l’âge du Système solaire ou même celui de la Terre. Les formations de l’un et de l’autre ne sont pas des événements ponctuels, mais comportent plusieurs phases qui s’inscrivent elles-mêmes dans la durée. Ce sont, dans le premier cas, la contraction d’un nuage de gaz, la formation et l’allumage d’une protoétoile en son centre, puis le passage de cette étoile par la phase T Tauri avant qu’elle n’accède à la séquence principale, la condensation de résidus dans le disque protoplanétaire et l’assemblage (l’accrétion) de ceux-ci en planétésimaux. Dans le second cas, la formation de « briques » fondamentales (dont les météorites sont les résidus), l’accrétion de ces briques pour former une proto-Terre, la différenciation de celle-ci en un noyau et un manteau, et sa collision avec une planète plus petite (Théia). Quels événements retenir pour définir la naissance du Système solaire et celle de notre planète ? Pourquoi la formation des CAI dans le premier cas et celle des météorites chondrites carbonées dans le second ? Une manière de répondre à cette question (ou de la contourner) est de remarquer que les séquences d’événements que l’on vient d’esquisser se sont déroulées dans des laps de temps relativement brefs, quelques millions à quelques dizaines de millions d’années. Autrement dit, un mouchoir de poche à l’échelle des temps géologiques. Plusieurs éléments ont permis d’établir cette chronologie, notamment, et là aussi, la mesure des rapports d’abondance de certains isotopes, utilisés cette fois-ci pour définir des échelles de temps relatives (encadré). Par ailleurs, les modèles d’évolution stellaire estiment la durée des phases de contraction du nuage initial et d’allumage de l’étoile à quelques centaines de milliers d’années au total, et celle de la phase T Tauri (au cours de laquelle les CAI se sont formées) à quelques millions d’années. Enfin, l’observation directe (en infrarouge) de planètes dans les disques protoplanétaires de très jeunes étoiles (quelques millions d’années) conforte l’idée que, dans sa prime jeunesse, le Système solaire a évolué très rapidement. Dans ce contexte, la formation des CAI, dont l’âge fournit la datation absolue la plus ancienne et la plus fiable que l’on puisse effectuer, est effectivement un bon point de repère pour dater la formation du Système solaire.

Frédéric DESCHAMPS | IESAS, Taipei, Taïwan

Notes

- Voir à ce sujet les trois derniers chapitres de l’excellent livre de Pascal Richet L’Âge du monde – À la découverte de l’immensité du temps, aux éditions du Seuil. Les lecteurs anglophones pourront aussi se tourner vers The Chronologers’ Quest – The Search for the Age of the Earth, de Patrick Wyse Jackson, paru chez Cambridge University Press.

- À l’inverse, d’autres isotopes ont une demi-vie beaucoup plus courte, par exemple de l’ordre de la seconde pour les isotopes 207Ra et 208Ra du radium, et de quelques milliardièmes de seconde pour certains isotopes exotiques.

- Il s’agissait de l’isotope224Ra, dont la demi-vie est plus précisément de 3,6319 jours.

- Par exemple le thorium-X, première étape de la décroissance du 232Th (dont la demi-vie est de 14,1 Ga), et qui est en fait l’isotope 228Ra du radium, lui-même instable avec une demi-vie de 5,7 ans.

- Arthur Holmes est également le promoteur de l’idée que le manteau terrestre est animé de grands mouvements de convection, en notant qu’en surface, ce mécanisme permet d’entretenir la dérive des continents.

Publié dans le magazine l’Astronomie

par Sylvain Bouley | Jan 31, 2025 | Zoom Sur

Le JWST a récemment obtenu une image directe, dans l’infrarouge, d’une exoplanète de type super-Jupiter. L’analyse de cette image et de données plus anciennes suggère que l’atmosphère de cette planète est enrichie en carbone et que sa température est de l’ordre de 275 K.

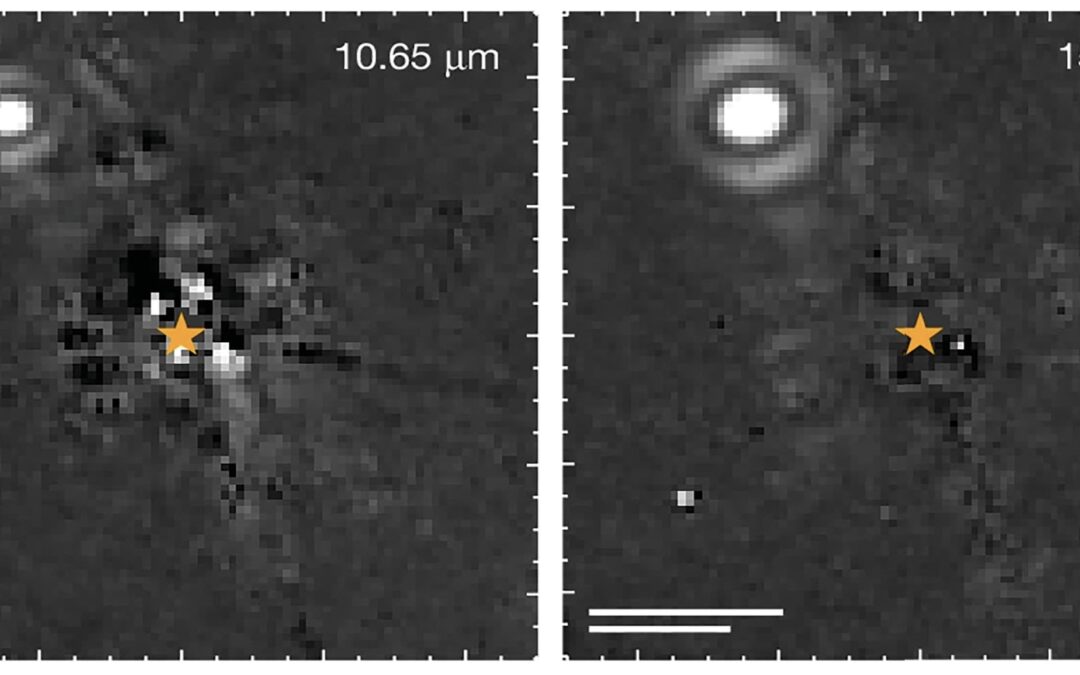

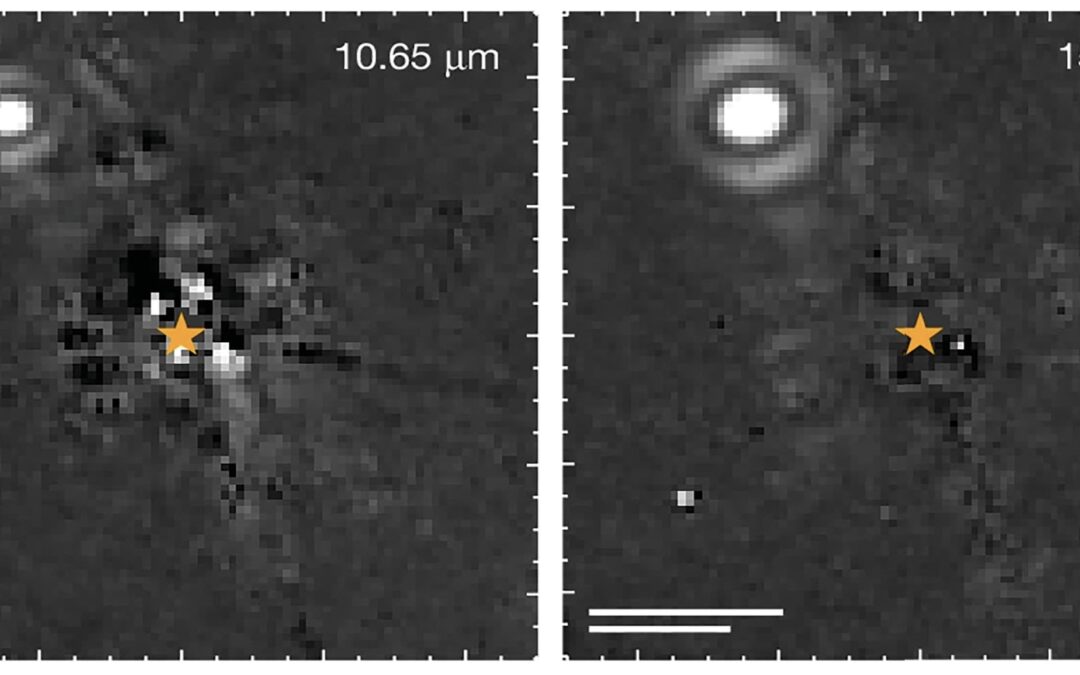

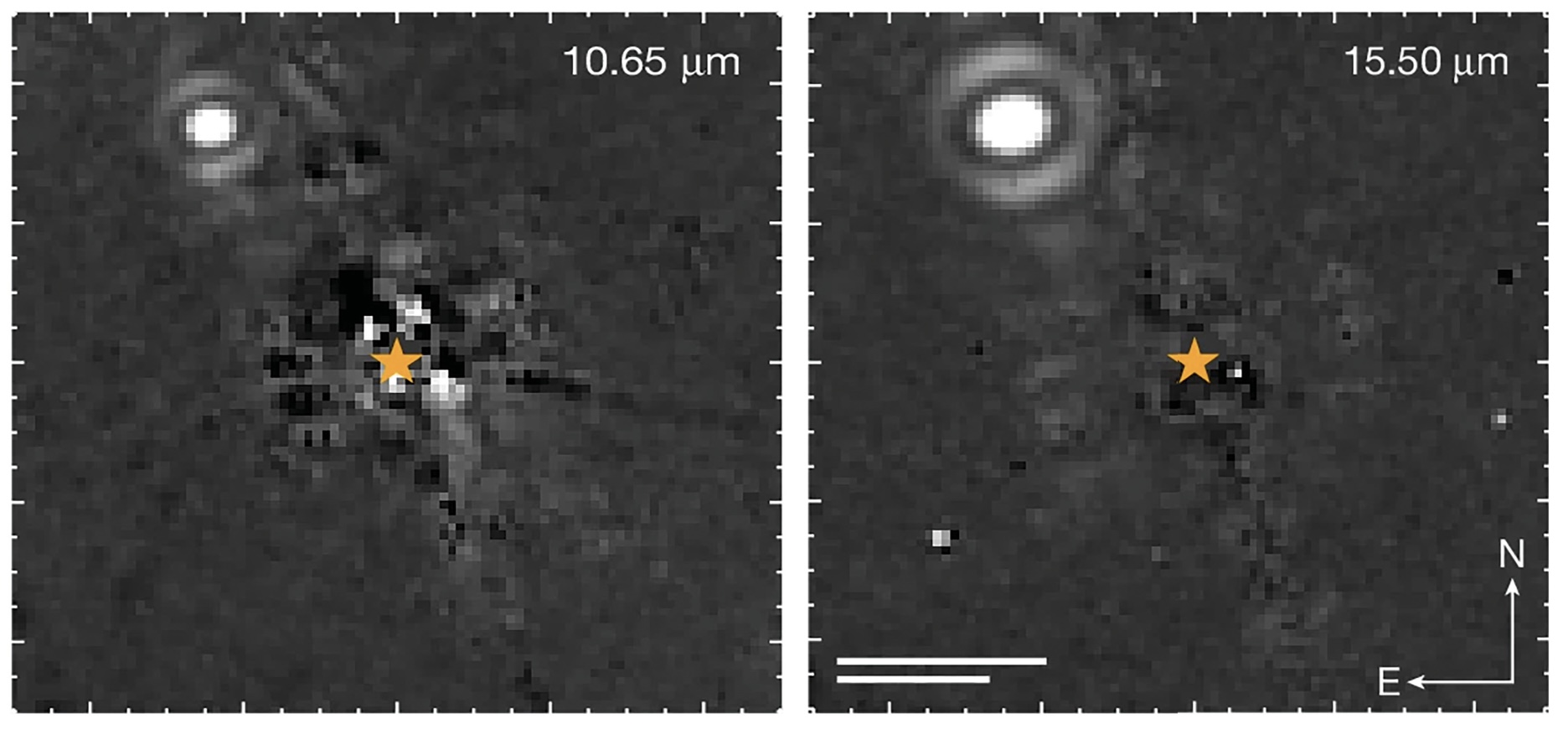

Images de l’exoplanète Eps Ind Ab obtenues par le coronographe du spectro-imageur MIRI du JWST aux longueurs d’onde 10,65 et 15,50 μm. L’étoile hôte (Eps Ind A), masquée par le coronographe, est au centre de l’image (étoile orange). Les barres blanches sur la figure de droite correspondent à des distances angulaires de 2,75” et 2,0”, soit 10 et 2,78 unités astronomiques. (© Matthews et al., 2024)

Parmi la vingtaine de planètes détectées jusqu’à présent par imagerie directe, toutes font partie de systèmes stellaires âgés de moins de 500 millions d’années, donc relativement jeunes. À l’aide du coronographe [1] du spectro-imageur MIRI installé sur le télescope spatial James-Webb (JWST), une équipe internationale d’astronomes conduite par Elisabeth Matthews, astrophysicienne au Max Planck Institute en Allemagne, et comprenant deux chercheurs de l’Observatoire de Paris-PSL vient d’obtenir une image infrarouge d’une exoplanète orbitant autour d’une étoile âgée d’environ 3,5 milliards d’années, Eps Ind A [2].

Cette étoile est située dans la constellation de l’Indien, à environ 11,8 années-lumière de la Terre. Elle est de type spectral KV5, donc un peu plus petite et moins massive que le Soleil. En 2003, des astronomes ont découvert une naine brune de masse comprise entre 40 et 60 fois la masse de Jupiter se déplaçant autour d’Eps Ind A. Les mesures de vitesse radiale disponibles à cette époque laissaient également entrevoir la présence, en plus de la naine brune, d’une planète géante dont l’existence n’a été confirmée qu’en 2018, sur la base de nouvelles mesures de la vitesse radiale. La masse de cette exoplanète, logiquement appelée Eps Ind Ab, avait alors été estimée à 3 fois la masse de Jupiter, et le demi-grand axe de son orbite à 11,6 unités astronomiques. L’image obtenue par le JWST apporte une confirmation supplémentaire (et directe) de son existence. En reprenant les mesures de vitesse radiale effectuées depuis une trentaine d’années, les astronomes ont pu aussi préciser ses propriétés et celles de son orbite. Selon ces nouvelles estimations, Eps Ind Ab serait ainsi plus massive que prévu, autour de 6,3 fois la masse de Jupiter, ce qui la range dans la catégorie des super-Jupiter, et elle se déplacerait sur une orbite très excentrique (e = 0,4) de demi-grand axe égal à 28,4 unités astronomiques, qu’elle accomplirait en environ 170 ans.

Les observations du JWST, effectuées dans l’infrarouge moyen, à 10,65 et 15,50 μm de longueur d’onde, permettent également d’apporter quelques informations sur l’atmosphère d’Eps Ind Ab. Les mesures de photométrie réalisées à ces longueurs d’onde sont compatibles avec les spectres d’émission calculés pour une atmosphère de planète géante gazeuse à une température de 300 K. Pour obtenir plus de précisions, des observations à d’autres longueurs d’onde sont nécessaires. En particulier, on s’attend à ce que l’atmosphère d’une géante gazeuse émette assez fortement autour de 3,5 et 5,0 μm, deux longueurs d’onde qui ne sont pas couvertes par MIRI. Les astronomes se sont donc tournés vers des images d’archive obtenues au VLT (Very Large Telescope) par deux spectro-imageurs différents : VIRIS, dont la gamme de longueurs d’onde est comparable à celle de MIRI et NaCo, qui couvre une gamme de longueurs d’onde plus petite, de 1 à 5 μm. Eps Ind Ab apparaît bien sur les images de VIRIS, mais pas sur celles de NaCo. Selon Elisabeth Matthews et ses collaborateurs, cette absence pourrait trahir la présence d’importantes quantités de méthane (CH4), de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère d’Eps Ind Ab, ces molécules étant responsables d’une forte absorption entre 3,5 et 5,0 μm. Autrement dit, l’atmosphère d’Eps Ind Ab serait enrichie en carbone. De plus, lorsque l’on tient compte de cet enrichissement, la comparaison entre les mesures de photométrie disponibles et les spectres d’émission théoriques suggèrent que la température de l’atmosphère d’Eps Ind Ab est de l’ordre de 275 K, ce qui en fait l’une des exoplanètes les plus froides observées à ce jour.

Les astronomes espèrent maintenant obtenir des images infrarouges d’autres géantes gazeuses d’âge comparable à celui de notre Système solaire. Plusieurs candidates sont en lice et devraient faire prochainement l’objet d’observation par le JWST. Les astronomes espèrent aussi réaliser des observations à des longueurs d’onde comprises entre 3,5 et 5,0 μm afin de déterminer lesquelles parmi ces planètes sont potentiellement enrichies en carbone et en autres éléments lourds.

Frédéric Deschamps – IESAS, Taipei, Taïwan

par Sylvain Bouley | Jan 31, 2025 | Zoom Sur

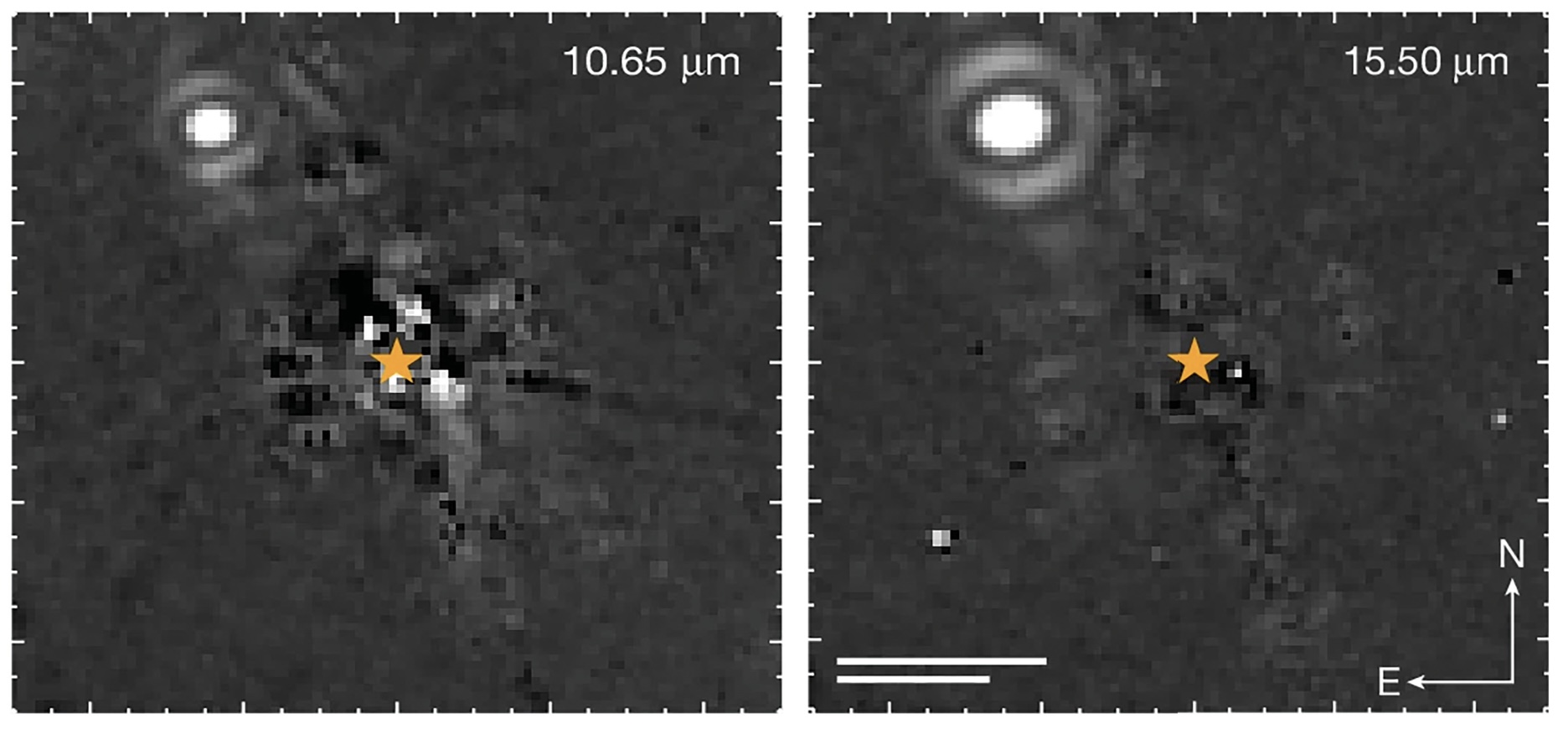

Le 14 octobre dernier, la Nasa a procédé au lancement de la sonde Europa Clipper en direction du système de Jupiter, avec pour mission sa mise en orbite autour du satellite Europe, en vue d’étudier l’océan que l’on présume exister sous sa surface glacée.

Les mystères des lunes glacées de Jupiter

Découverts par Galilée en 1610 grâce à sa lunette (fig. 1), les satellites galiléens – Io, Europe, Ganymède et Callisto, par ordre croissant de distance à Jupiter – ont joué un rôle très important dans l’histoire de l’astronomie. Leur existence a tout d’abord apporté un soutien de poids à la théorie héliocentrique de Copernic alors fortement combattue par l’Église catholique. Très tôt, l’observation des éclipses des satellites, c’est-à-dire leur entrée dans l’ombre de Jupiter ou leur sortie de celle-ci, a été utilisée pour la mesure des longitudes, une information essentielle pour la navigation. Plus tard, en 1676, l’observation des satellites joviens va également permettre à l’astronome danois Olaus Rømer de montrer que la vitesse de la lumière n’est pas infinie ; sa mesure sera précisée cinquante ans plus tard par l’astronome anglais James Bradley. À la fin du XVIIIe siècle, le mathématicien français Pierre Simon de Laplace explique par les lois de la mécanique céleste le phénomène de résonance observé entre Io, Europe et Ganymède dû aux forces de marée exercées par Jupiter : Io effectue quatre révolutions autour de Jupiter pendant qu’Europe en effectue deux et Ganymède une.

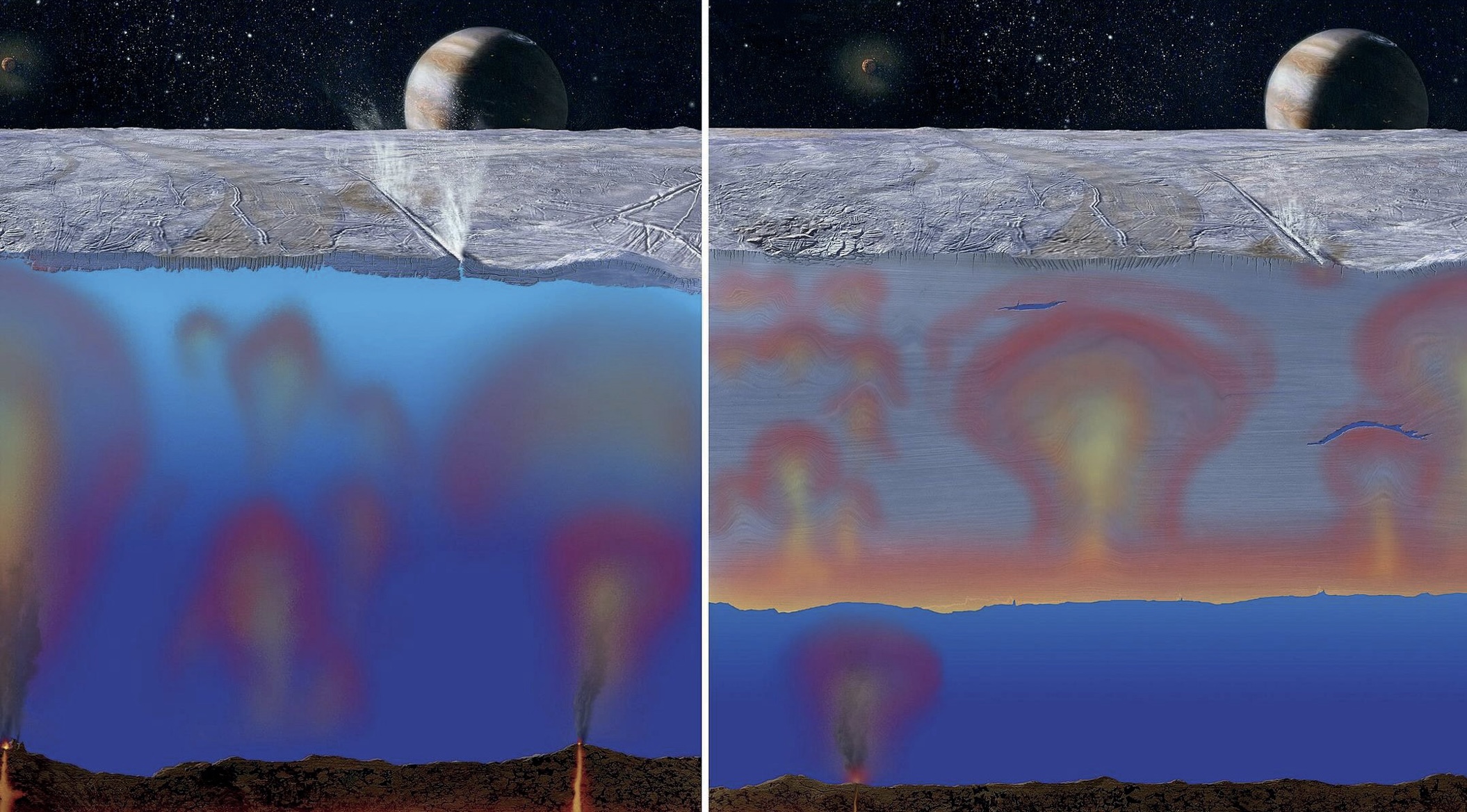

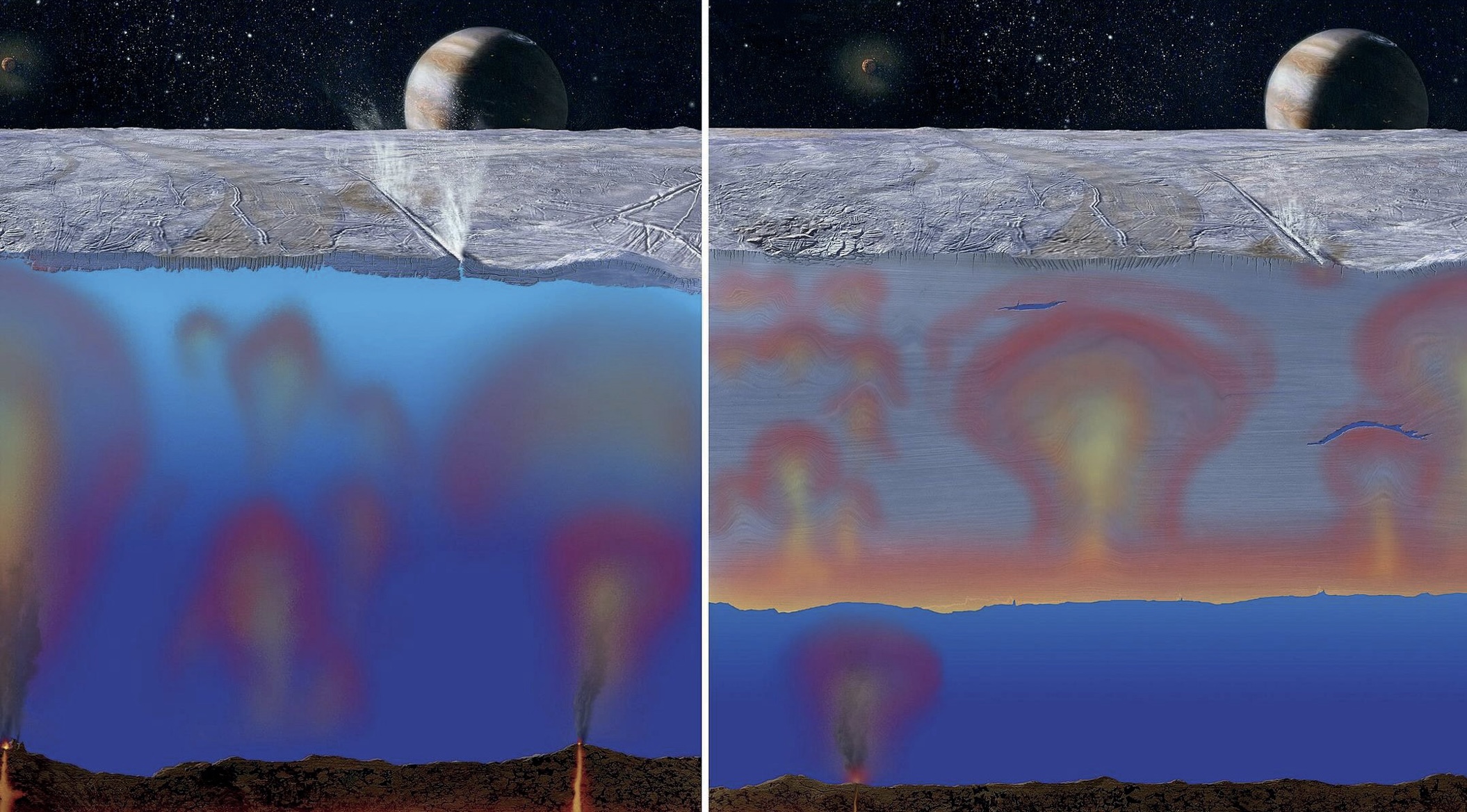

Selon les modèles, la croûte de glace pourrait atteindre plusieurs dizaines de kilomètres d’épaisseur, et l’océan pourrait être suffisamment profond pour être en contact direct avec le noyau rocheux d’Europe. On pourrait alors imaginer (fig. 3) l’existence d’une chimie complexe qui pourrait mener à l’éclosion et au développement de la vie, comme dans les sources hydrothermales présentes au fond des océans terrestres ! Ces environnements réunissent en effet les trois conditions que les biologistes estiment nécessaires à l’apparition de la vie : la présence d’eau liquide, de l’énergie (générée par les forces de marée et éventuellement par réactions chimiques), et présence de nutriments (carbone C, hydrogène H, azote N, oxygène O, phosphore P, soufre S…, ceux-ci étant présents dans le noyau du satellite). Europe devient dès lors une cible privilégiée en matière d’exobiologie.

Europe n’est sans doute pas le seul satellite galiléen doté d’un océan d’eau liquide interne. Ganymède, le troisième et le plus gros d’entre eux, possède la particularité de posséder un champ magnétique intrinsèque, découvert par le magnétomètre de la sonde Galileo en 1995. Là aussi, cette découverte pourrait impliquer l’existence d’un océan interne d’eau liquide salée. Selon les modèles, cet océan pourrait se trouver piégé entre deux couches de glace, ce qui limiterait les perspectives en matière d’exobiologie. Quant à Callisto, le satellite le plus éloigné de Jupiter, il est moins affecté par les effets de marée que les trois autres galiléens ; il pourrait aussi être doté d’un océan interne. Dans le système de Saturne, trois lunes pourraient être dotées elles aussi d’un océan interne. Titan possède sans doute, comme Ganymède, un océan liquide entre deux couches de glace ; d’après une analyse approfondie de son orbite, Mimas pourrait aussi héberger un océan interne récent. Mais c’est le petit satellite Encelade, avec un océan liquide sans doute en contact avec la surface, qui semble la cible la plus intéressante. Au total, ce sont donc 5 satellites extérieurs qui pourraient être dotés d’un océan interne, et la liste n’est peut-être pas close.

La priorité sur Europe

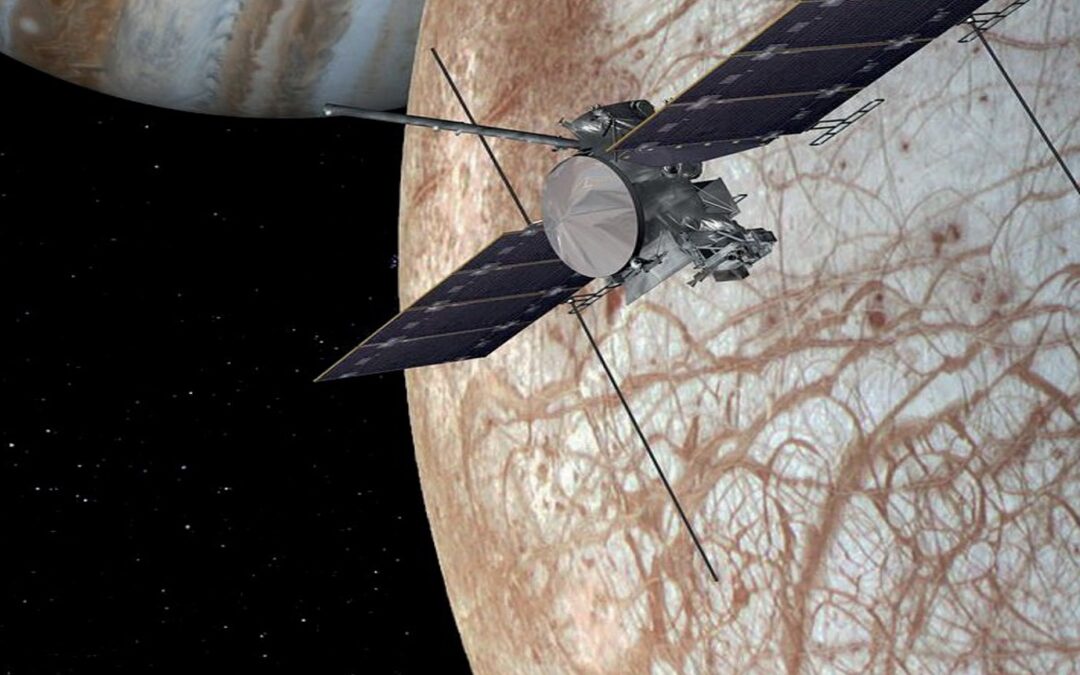

Parmi les satellites galiléens, Europe est donc, du point de vue de l’exobiologie, la cible la plus prometteuse. Pourtant, la mission européenne Juice a choisi de mettre la priorité sur Ganymède avec une mise en orbite autour de ce satellite. Pourquoi ce choix ? Il a été dicté par des contraintes techniques. Au niveau de l’orbite d’Europe, le rayonnement provenant du champ magnétique de Jupiter est extrêmement puissant et capable de détruire très rapidement les instruments, même protégés par un épais blindage. Avec Juice, l’Esa a fait le choix de se mettre en orbite autour de Ganymède pour l’explorer en profondeur, après deux survols d’Europe. De son côté, la mission américaine Europa Clipper (fig. 4) a opté pour une série de survols rapprochés d’Europe (45 sont prévus), la sonde restant en orbite autour de Jupiter. Les deux missions sont donc très complémentaires.

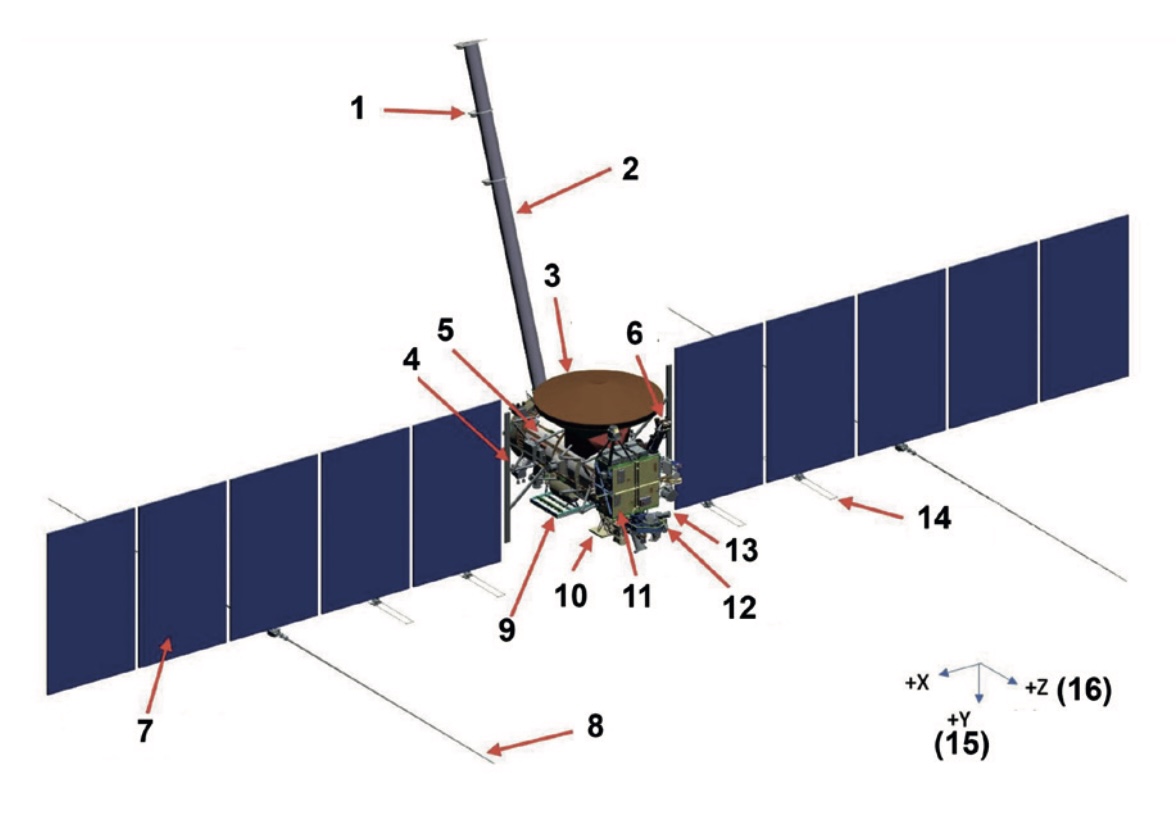

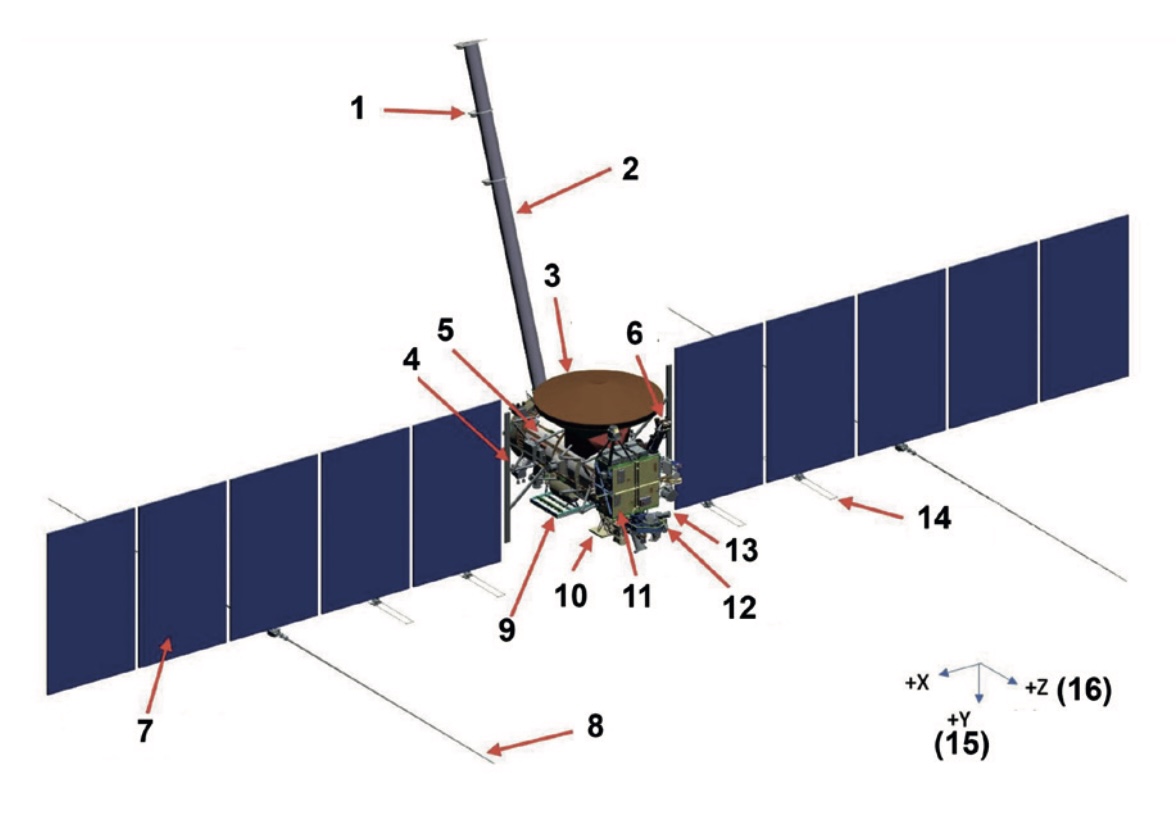

Partie dix-huit mois après Juice, Europa Clipper va arriver dans le système de Jupiter un an avant la mission européenne, en avril 2030. La mission américaine a en effet bénéficié d’un lanceur particulièrement puissant, le Falcon Heavy non récupérable de la société SpaceX. Europa Clipper est un vaisseau spatial très lourd (6 tonnes, comme Juice, dont environ la moitié de carburant), muni (comme Juice) d’immenses panneaux solaires portant son envergure à 30 m (fig.4). Il emporte une panoplie d’instruments scientifiques d’une masse totale de 350 kg, dont l’électronique, pour la plupart d’entre eux, est située dans un caisson blindé destiné à la protéger des radiations liées à l’intense champ magnétique de Jupiter. Ils comportent deux caméras (visible et infrarouge), deux spectromètres (ultraviolet et infrarouge), un radar destiné à mesurer l’épaisseur de la croûte de glace, un spectromètre de masse pour la mesure in situ de la composition de l’atmosphère ténue d’Europe, un analyseur de poussières, un magnétomètre, un détecteur d’ondes plasma et enfin une expérience de radio-occultation pour caractériser les déformations du globe d’Europe induites par les forces de marée générées par le champ de gravité de Jupiter.

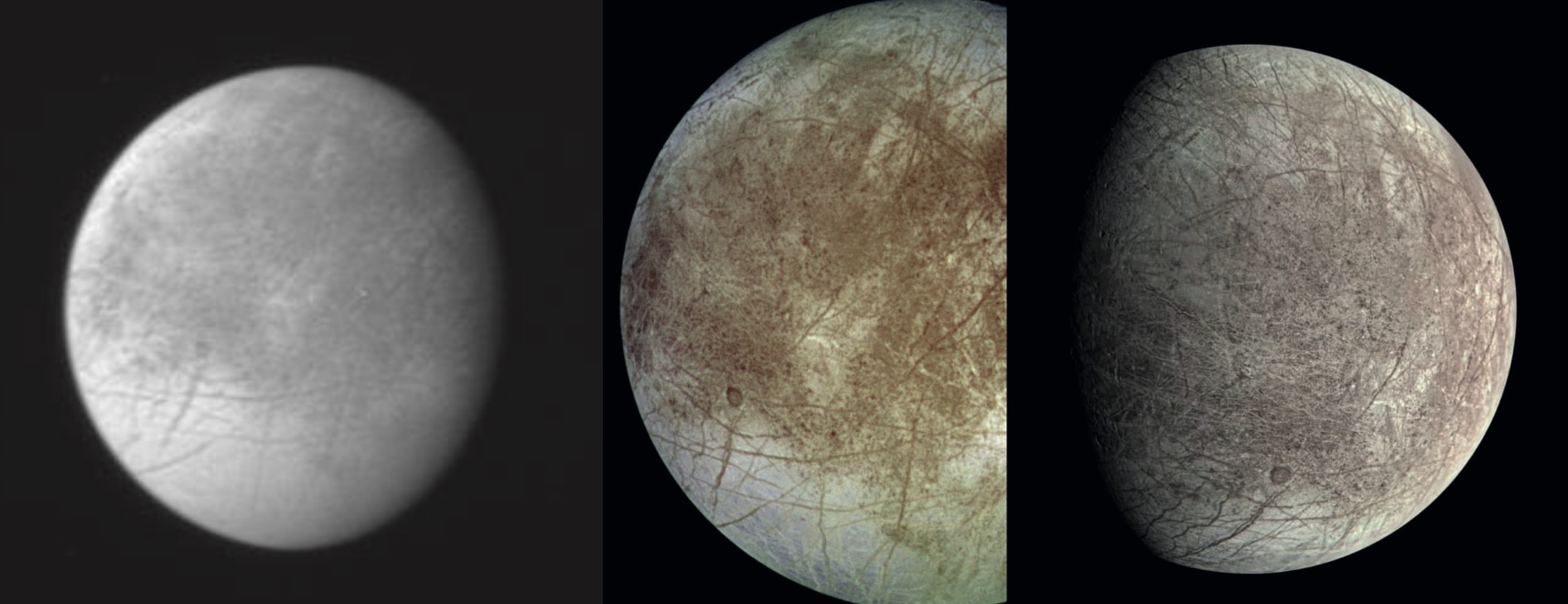

2. Le satellite Europe observé par la sonde Voyager 1 (1979) à gauche, Galileo (1995) au centre et Juno (2022) à droite. (© NASA)

Le scénario de la mission

Comme la sonde européenne, Europa Clipper va utiliser l’assistance gravitationnelle pour se propulser jusqu’à Jupiter : deux survols planétaires interviendront, celui de Mars en février 2025, puis celui de la Terre en décembre 2026 ; la sonde aura alors acquis une vitesse suffisante pour atteindre Jupiter.

En avril 2030, la sonde va s’insérer en orbite autour de Jupiter. Pendant six mois, elle va réaliser de multiples survols des satellites galiléens pour finalement se placer sur une orbite en résonance avec celle d’Europe ; sa période sera de 21 jours. L’exploration d’Europe commence alors pour une durée prévue de 3,5 ans, avec une série de 45 survols rapprochés, à des distances minimales très variables, allant de 25 à 2 700 km. Les objectifs des observations sont les suivants : vérifier la présence d’eau souterraine, mesurer l’épaisseur de la banquise, étudier les échanges entre l’océan, la banquise et la surface ; déterminer la composition de la banquise ; déterminer les caractéristiques et le mode de genèse des formations présentes à la surface, en particulier les plus récentes. En juillet 2032, la sonde Juice effectuera deux survols d’Europe à une distance de 400 km, avec une instrumentation un peu différente qui inclut en particulier un sondeur millimétrique et un altimètre laser. La sonde américaine Juno, quant à elle, en opération dans l’environnement de Jupiter depuis 2016, a réalisé en 2022 un survol d’Europe et a pu cartographier sa surface (fig. 2), ce qui permettra d’identifier d’éventuels changements dix ans plus tard. Les télescopes spatiaux Hubble et JWST ont eux aussi des programmes d’observation d’Europe par imagerie et spectroscopie infrarouge.

3. Deux modèles de structure interne d’Europe :à gauche, modèle à glace mince ; à droite, modèle à glace épaisse. Des sources hydrothermales sont représentées en bas de la figure au niveau du noyau rocheux d’Europe. (© Michael Carroll – http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA10131)

Qu’adviendra-t-il des sondes Juice et Europa Clipper à la fin de leur mission ? Elles seront toutes deux précipitées sur Ganymède pour éviter une éventuelle contamination d’Europe par des microorganismes terrestres ; la mission Juno, quant à elle, plongera dans l’atmosphère de Jupiter, comme l’avait fait en 2003 la sonde Galileo. Si les résultats des missions Juice et Europa Clipper sont concluants, il est probable que l’exploration d’Europe se poursuivra dans les décennies qui viennent. La Nasa a dans ses cartons un projet de sonde dédiée à la recherche de biosignatures, avec en particulier un spectromètre de masse qui mesure la masse atomique des molécules. Le travail de cartographie réalisé par Europa Clipper devrait permettre de déterminer les sites les plus favorables, à proximité d’une faille active, sur lesquels pourrait se poser un atterrisseur dans le style de Curiosity, arrivé sur Mars en 2012.

4. Schéma d’Europa Clipper. Sa masse est de 6 t et la longueur totale des panneaux solaires est de 30 m. On distingue notamment les capteurs du magnétomètre (1) et sa perche (2), l’antenne qui sert aux télécommunications (3), les panneaux solaires (7), le module blindé contenant l’électronique (11) et le pont supportant les instruments observant Europe (12). (© NASA)

Décembre 2024

par Sylvain Bouley | Oct 31, 2024 | Zoom Sur

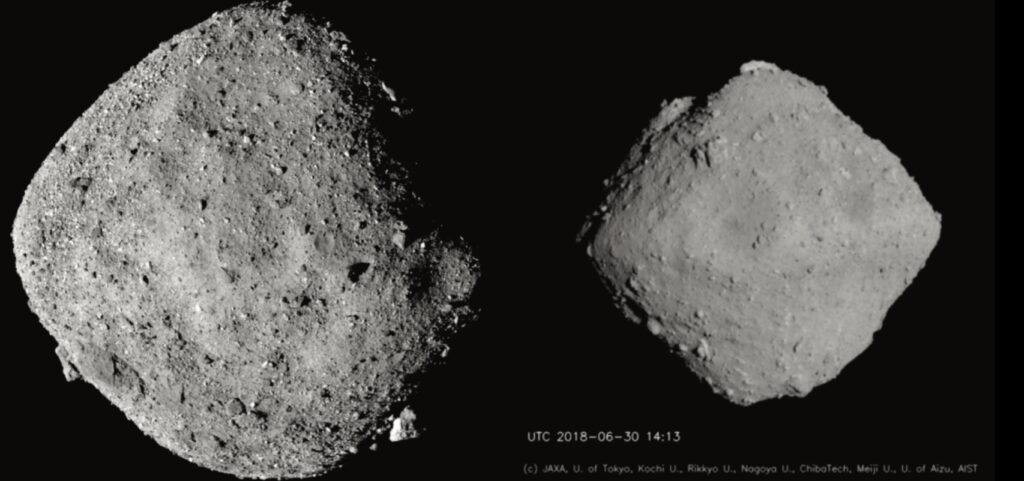

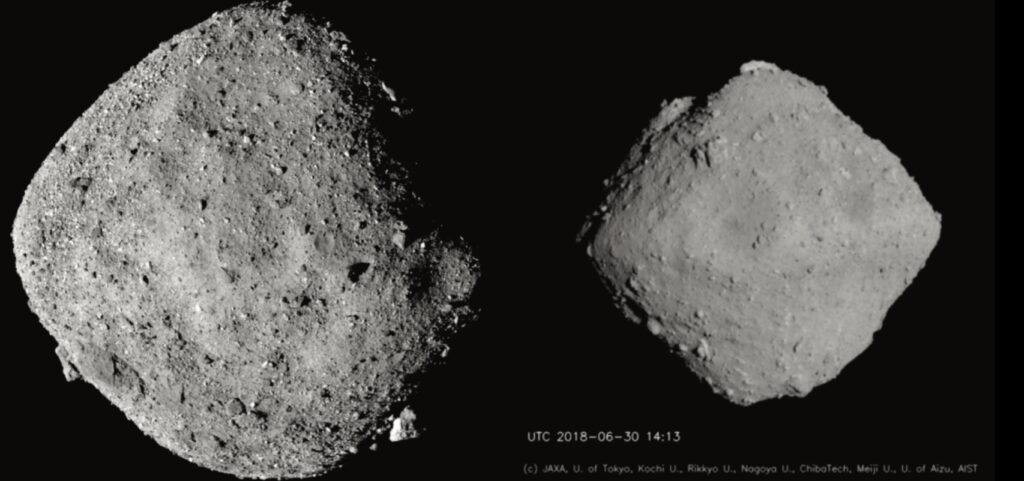

Les récentes missions de retour d’échantillons d’astéroïdes primitifs représentent une étape importante dans notre compréhension des mystères de la formation du Système solaire et de son évolution. Dans les années 2010, les missions OSIRIS-REx de la Nasa et Hayabusa2 de la Jaxa se sont embarquées dans un voyage à destination de deux astéroïdes : Bennu et Ryugu (fig. 1a et 1b). Les missions ont récemment rapporté sur Terre des grains et des poussières qu’elles ont collectés à la surface des deux astéroïdes. Les analyses de ces précieux échantillons en laboratoire devraient nous en apprendre beaucoup sur les processus qui ont façonné notre Système solaire depuis 4,57 milliards d’années.

Ryugu et Bennu sont qualifiés d’astéroïdes primitifs, car ils ont relativement peu chauffé depuis la formation et ont préservé de précieuses informations sur le Système solaire primitif. D’après les modèles de formation, on pense que les matériaux composant les astéroïdes primitifs, les comètes, ainsi que les objets transneptuniens se sont formés loin dans le disque. Dans ces régions lointaines, la température était faible et ces matériaux contenaient donc probablement un mélange de minéraux, de glaces et de matières organiques. En étudiant la composition et la structure des petits corps primitifs, les scientifiques espèrent reconstituer les différentes étapes de la formation des planètes : l’accrétion des premiers planétésimaux, les processus hydrothermaux qui ont modifié leur composition et leur structure, ainsi que leur évolution dynamique. Un autre objectif clé de cette analyse est de connaître le rôle des petits corps primitifs dans l’apport d’eau et de matière organique dans le Système solaire interne, notamment sur Terre. Les scientifiques cherchent à comprendre l’origine des éléments volatils qui les composent et leur diversité finale.

L’avantage de pouvoir analyser des fragments de ces objets sur Terre est que les instruments des laboratoires sont beaucoup plus diversifiés que ceux des télescopes ou embarqués à bord des sondes spatiales. Cet arsenal d’instruments en laboratoire permet donc de caractériser avec un meilleur niveau de détail la composition chimique, minéralogique et isotopique, ainsi que la microstructure des astéroïdes primitifs. Avant les années 2020, les seuls échantillons analogues aux astéroïdes primitifs que nous pouvions analyser en laboratoire étaient les chondrites carbonées, une classe de météorites supposée provenir de ces objets étant donné leur forte teneur en phases volatiles (eau et matière organique) par rapport aux autres météorites. Cependant, on ne possède que peu de chondrites carbonées dans nos collections, notamment parce qu’il s’agit d’objets très fragiles : la plupart des météorites primitives sont probablement détruites lors de leur entrée dans l’atmosphère et ne parviennent pas jusqu’à la surface. De plus, les chondrites carbonées peuvent être contaminées par l’atmosphère terrestre pendant leur séjour sur Terre. Leur composition se retrouve légèrement modifiée par rapport à celle de leurs corps parents astéroïdaux. C’est donc pour mieux comprendre la composition des astéroïdes primitifs que furent lancées dans les années 2010 deux missions de retour d’échantillons à destination de ces petits corps particulièrement intéressants.

1. À gauche, Bennu photographié par l’instrument OCAMS (PolyCam) à bord de la sonde OSIRIS-REx, le 2 décembre 2018. La sonde se trouvait à 24 km de l’astéroïde. (© NASA/Goddard/University of Arizona) – À droite, Ryugu photographié par la caméra ONC-T à bord de la sonde Hayabusa2, le 30 juin 2018. La sonde se trouvait à environ 20 km de l’astéroïde. (© JAXA)

Les missions Hayabusa2 et OSIRIS-REx

Hayabusa2 est une mission de l’agence spatiale japonaise (Jaxa), lancée en 2014. Il s’agit de la deuxième mission de retour d’échantillons d’astéroïdes. En effet, la mission Hayabusa (Jaxa) avait rapporté en 2010 environ 1 500 grains de poussières micrométriques de l’astéroïde Itokawa. Hayabusa2 est néanmoins la première mission à destination d’un astéroïde carboné, car Itokawa appartient à un autre type de petits corps, constitués principalement de silicates. En 2016, deux ans après Hayabusa2, c’est la mission OSIRIS-REx de l’agence spatiale américaine (Nasa) qui est lancée. OSIRIS-REx et Hayabusa2 atteignent leurs cibles, Bennu et Ryugu, en 2018 et 2019 respectivement.

Ryugu et Bennu sont deux astéroïdes géocroiseurs, leurs orbites sont proches de celle de la Terre, ce qui représente un avantage pour envoyer deux sondes ycollecter des échantillons avant de les rapporter sur Terre. En plus de nous apporter des informations sur le Système solaire primitif, l’analyse des échantillons nous permettra d’en apprendre plus sur le danger que peuvent représenter les astéroïdes géocroiseurs. En étudiant la composition et la structure de ces objets, les scientifiques seront en mesure de comprendre le comportement de géocroiseurs similaires à Ryugu et Bennu, ainsi que les stratégies à mettre en œuvre pour les dévier, dans le cas où ils deviendraient de potentielles menaces pour la Terre.

Après avoir atteint leurs cibles respectives, les deux sondes ont caractérisé en détail leur surface, à différentes échelles, et pendant plusieurs mois. Cette caractérisation avait pour but de mieux comprendre les propriétés physiques, géologiques et chimiques des astéroïdes pour apporter un contexte aux futures analyses des échantillons, mais aussi de trouver des sites de collectes adaptés.

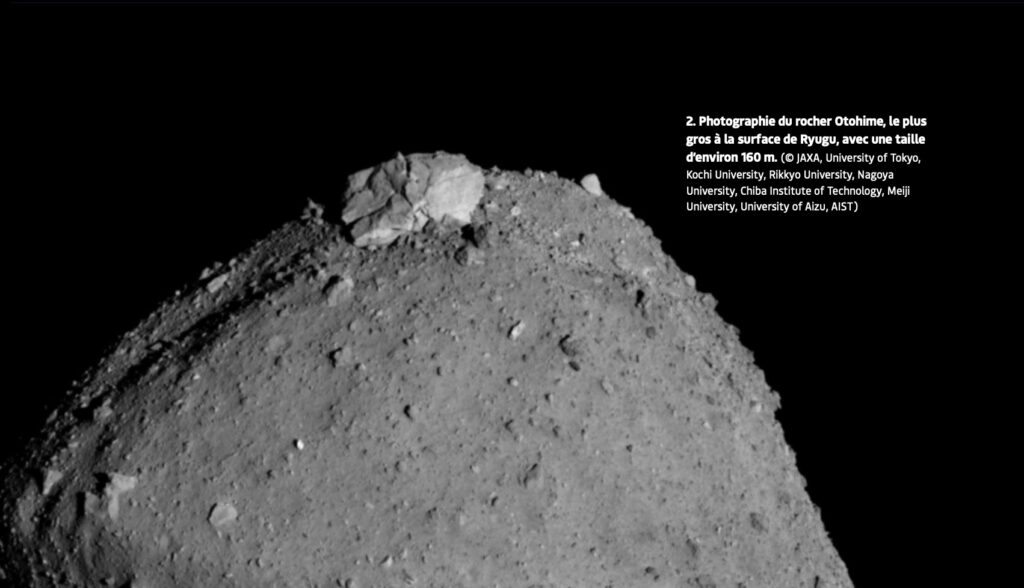

Les mesures par les instruments des deux sondes ont révélé que les deux astéroïdes partagent de nombreux points communs. Ils ont une morphologie similaire, en forme de toupie. Leur surface n’est pas constituée de régolithe, comme sur la Lune, mais est couverte de rochers. L’atterrisseur MASCOT de la sonde Hayabusa2 a par exemple photographié depuis la surface des rochers de taille décimétrique. Le plus gros rocher à la surface de Ryugu, nommé Otohime, a une taille d’environ 160 m (fig. 2). Cette surface particulière, couplée au fait que les deux astéroïdes ont une faible densité, suggère qu’ils ne sont pas un seul bloc monolithique, mais plutôt un agrégat de différents fragments qui tiennent ensemble par gravité. Ce type de structure, appelé « pile de débris », indique que Ryugu et Bennu sont en fait des fragments d’objets plus gros. Leurs corps parents, probablement situés dans la ceinture principale d’astéroïdes, entre Mars et Jupiter, ont subi un ou plusieurs impacts successifs qui les ont fragmentés. Certains fragments se sont ensuite réaccumulés pour former les deux astéroïdes tels qu’on les connaît aujourd’hui.

Un autre résultat majeur de la mission concerne la composition de Ryugu et Bennu. Les deux sondes avaient à leur bord des spectromètres infrarouges pour déterminer la composition de la surface. Ces mesures ont notamment permis la détection de bandes d’absorption vers 2,7-3 μm sur les deux objets, caractéristiques de la présence de silicates hydratés. Cette observation suggère que le matériel d’origine de Ryugu et Bennu provient des régions lointaines du disque protoplanétaire, là où la glace d’eau a pu se condenser. Cette glace a été accrétée par les corps parents de Ryugu et Bennu. Par des processus de chauffage, elle a ensuite fondu et a en partie altéré les minéraux anhydres, pour former notamment les silicates hydratés que l’on détecte aujourd’hui à la surface des deux objets. Le spectromètre OVIRS de la sonde OSIRIS-REx a aussi observé une bande vers 3,4 μm indiquant la présence de carbonates, qui sont également des minéraux produits par l’altération aqueuse (fig. 3).

3. Comparaison des spectres infrarouges de carbonates détectés à la surface de Bennu par le spectromètre OTES à bord d’OSIRIS-REx (en noir) et des spectres de différents types de carbonates mesurés en laboratoire (en couleur). [© H. H. Kaplan et al., « Bright carbonate veins on asteroid (101955) Bennu: Implications for aqueous alteration history », Science 370, eabc3557 (2020). DOI:10.1126/science.abc3557]

Le défi pour les deux missions a été de trouver des sites d’échantillonnage scientifiquement intéressants et représentatifs, tout en permettant aux deux sondes de réaliser des collectes en toute sécurité. Un des objectifs était de collecter des échantillons relativement jeunes par rapport à la surface exposée à l’environnement spatial. Les surfaces des corps sans atmosphère du Système solaire, comme les astéroïdes, subissent en continu un bombardement par les particules chargées du vent solaire, les rayons cosmiques et les impacts de micrométéorites. Ce processus est appelé altération spatiale. L’altération spatiale et le chauffage par le Soleil n’affectent qu’une faible épaisseur de la surface des astéroïdes géocroiseurs, mais suffisent à modifier, en quelques dizaines de milliers d’années, leurs propriétés spectrales. Or, les spectres des astéroïdes sont la principale source d’information des scientifiques pour contraindre leur composition ! Les équipes des missions Hayabusa2 et OSIRISREx ont donc cherché à collecter des échantillons peu exposés à l’environnement spatial, car ils sont plus représentatifs de la composition initiale de Ryugu et Bennu. La comparaison entre ces échantillons intacts et la surface exposée des astéroïdes peut aider à comprendre les effets de l’altération spatiale sur les astéroïdes primitifs avec le temps.

L’équipe de la mission OSIRIS-REx a choisi de collecter des échantillons dans un cratère relativement jeune. Le matériau du cratère a été récemment exposé, et est beaucoup moins affecté par l’altération spatiale que le reste de la surface. Le site de collecte situé dans le cratère, surnommé Nightingale, avait aussi l’avantage d’être suffisamment dégagé pour réaliser la collecte. Le 20 octobre 2020, le bras robotique de la sonde OSIRIS-REx touche brièvement la surface de Bennu. Pendant ce court laps de temps, la sonde souffle de l’azote sur le sol. En faisant cela, elle soulève la poussière et les fragments légers qui sont ensuite ramassés par un collecteur appelé TAGSAM.

De son côté, la sonde Hayabusa2 a utilisé une autre méthode pour accéder à du matériau non exposé à l’environnement spatial. Après une première collecte réalisée avec succès le 21 février 2019 à la surface, la sonde a effectué une deuxième collecte, cette fois-ci de matériau provenant en partie de la sous-surface. Pour excaver ce matériau enfoui, la sonde a largué un impacteur qui a créé un cratère de 10 m de diamètre et de 1 m de profondeur environ. La sonde a ensuite réalisé une collecte dans les éjectats du cratère, le 11 juillet 2019. Pour prélever les échantillons de la surface, la sonde Hayabusa2 ne s’est pas posée, mais s’est rapprochée jusqu’à une certaine distance, avant de tirer une balle sur le sol de l’astéroïde. L’impact a soulevé des poussières et des particules plus grosses : une partie d’entre elles a atteint le cornet de collecte de la sonde.

4. Capsule contenant les échantillons de Ryugu. Elle a atterri dans le désert de Woomera, en Australie, le 6 décembre 2020. On peut voir la capsule et son parachute. (© JAXA)

Retour des échantillons et suite des missions

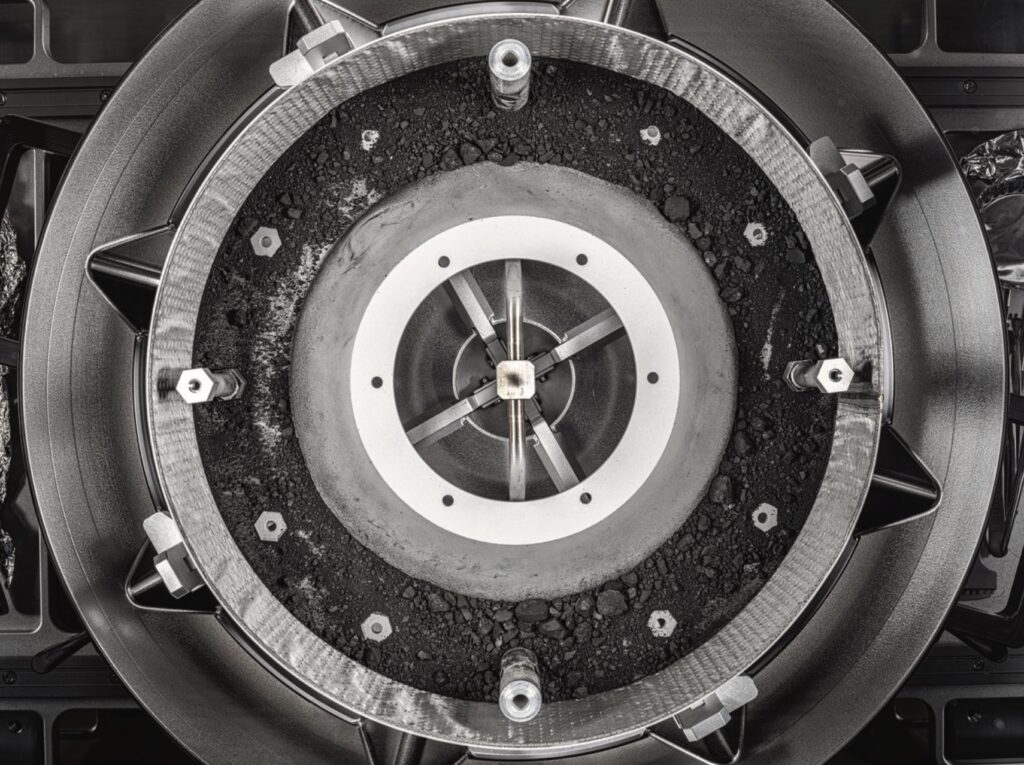

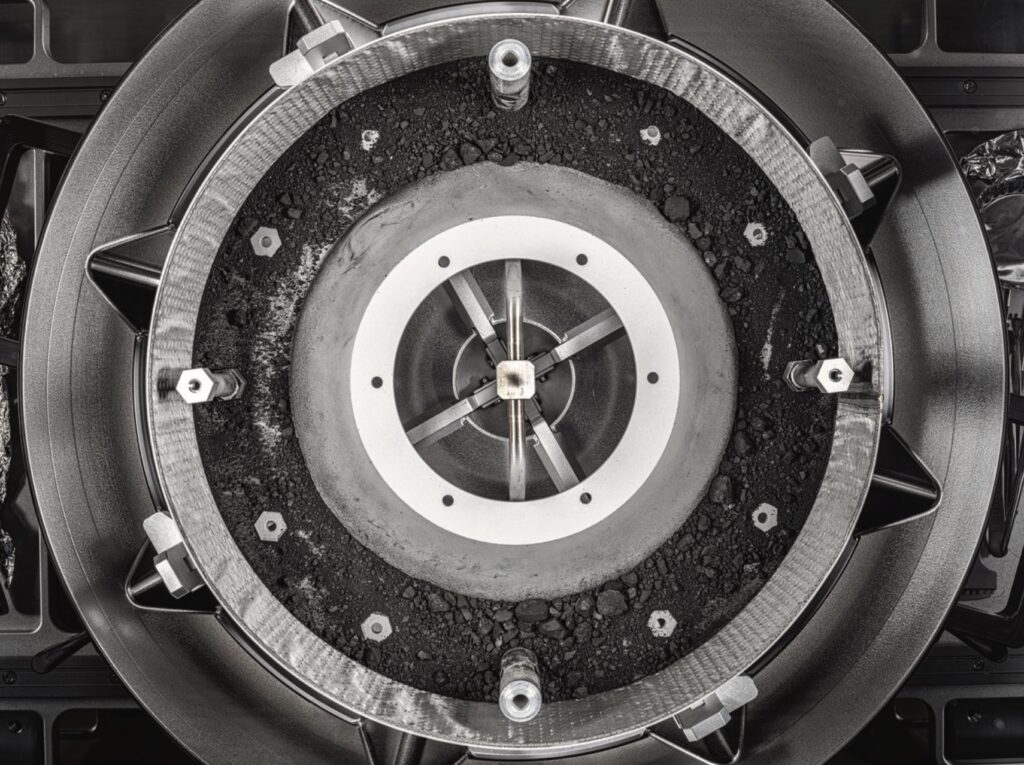

La capsule contenant les échantillons de Ryugu est larguée sur Terre par la sonde Hayabusa2 en décembre 2020. Elle a atterri dans le désert de Woomera, en Australie (fig. 4). Après avoir récupéré le gaz contenu dans la capsule scellée, les équipes japonaises ont transféré celle-ci à l’Institute of Space and Astronautical Science, à Sagamihara, au Japon. La capsule a été placée et ouverte dans la Curation Facility, un ensemble d’enceintes sous vide ou sous azote permettant de stocker et d’analyser les grains sans les exposer à l’atmosphère terrestre. En tout, ce sont environ 5,4 g qui ont été rapportés par la sonde pour l’ensemble des grains des deux sites de collecte (fig. 5). Depuis, ils sont caractérisés au sein de la Curation Facility avec des techniques non destructives, comme la spectroscopie infrarouge. Cette analyse préliminaire apporte une première caractérisation des échantillons en préservant leur intégrité. Mais pour mieux comprendre les propriétés physiques et chimiques des grains de Ryugu, une petite quantité de grains a été extraite de la Curation Facility et distribuée à six équipes internationales. Ces équipes ont pu caractériser des grains avec des techniques complémentaires afin d’extraire le plus d’informations possible de ces précieux échantillons.

5. Photographies de l’ensemble des échantillons de Ryugu, prises par un microscope dans la Curation Facility. Les grains sont conservés sous un flux d’azote pour empêcher leur contamination par l’atmosphère terrestre. (© T. Yada et al., « Preliminary analysis of the Hayabusa2 samples returned from C-type asteroid Ryugu », Nat. Astron. 6, 2022, 214–220)

Grâce à ces analyses, les scientifiques ont compris que Ryugu est le fragment d’un objet qui a accrété de la glace d’eau et de dioxyde de carbone et qui, par conséquent, s’est formé loin dans le Système solaire. Le corps parent de Ryugu a chauffé à faible température, faisant fondre la glace qui a ensuite altéré une très grande partie des minéraux initiaux pour former des phases secondaires hydratées, comme des phyllosilicates ou des carbonates, confirmant les analyses à distance de la surface des astéroïdes, rappelées plus haut (fig. 6). En plus des minéraux, les chercheurs ont détecté diverses molécules organiques dans les échantillons, dont certaines constitutives des acides nucléiques (ADN, ARN), comme l’uracile (C4H4N2O2) (fig. 7). De fines textures associées à l’irradiation par le vent solaire et au bombardement par les micrométéorites ont été observées sur certains grains provenant de la surface. Grâce à ces observations, les scientifiques vont pouvoir comprendre quels sont les effets de l’altération spatiale sur les astéroïdes carbonés, avec l’objectif de remonter à la composition originelle d’un astéroïde exposé observé à distance. Les échantillons de Ryugu ressemblent beaucoup à certaines chondrites carbonées qui ont subi de l’altération aqueuse à faible température, et qui sont plutôt rares dans nos collections. Cependant, quelques différences entre Ryugu et les chondrites ont été observées, suggérant que ces dernières pourraient avoir été altérées lors de leur séjour sur Terre. Les échantillons de Ryugu sont donc très précieux car ils nous permettent de comprendre la composition initiale du Système solaire, sans ce biais de l’atmosphère terrestre !

7. Détection d’uracile dans les échantillons de Ryugu. Spectres de masse de deux grains de Ryugu (en haut et au centre), montrant la présence d’uracile (pic rouge). Ces spectres ont été comparés à un échantillon d’uracile pur (en bas).

(© Yasuhiro Oba et al., « Uracil in the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu », Nat. Commun. 14, 2023, 1292. https://doi.org/10.1038/s41467-023-36904-3)

La capsule de la sonde OSIRIS-REx contenant les échantillons de Bennu a atterri dans le désert de l’Utah, aux ÉtatsUnis, le 24 septembre 2023. Elle a été immédiatement transférée au centre spatial Johnson de la Nasa à Houston. L’ouverture complète de la capsule a été retardée par la présence de poussières en dehors du collecteur qui ont été récupérées par les scientifiques, puis par le blocage du couvercle par deux vis récalcitrantes. Mais, en janvier 2024, la capsule est finalement ouverte, révélant l’ensemble des échantillons de Bennu (fig. 8). En tout, ce sont plus de 120 g qui ont été rapportés par OSIRIS-REx. Les analyses des échantillons de Bennu sont en cours, et les premiers résultats suggèrent que cet astéroïde, tout comme Ryugu, contient des minéraux hydratés et de la matière organique.

8. Capsule contenant les échantillons collectés par OSIRIS-REx. (© NASA/Erika Blumenfeld & Joseph Aebersold)

Après ces premières analyses, les grains de Ryugu et de Bennu sont loin d’avoir révélé tous leurs secrets. Certains échantillons de Ryugu sont mis à disposition de la communauté scientifique internationale par la Jaxa pour poursuivre les mesures et améliorer notre compréhension de cet objet. La Nasa devrait aussi ouvrir des appels à projets pour que les scientifiques du monde entier puissent analyser les échantillons de Bennu. Une autre partie des grains des deux astéroïdes est stockée dans des environnements propres ; ces précieux fragments seront analysés dans le futur, avec des techniques et des instruments plus performants.

Bien qu’elles aient rapporté les échantillons sur Terre, les missions des sondes Hayabusa2 et OSIRISREx ne sont pas terminées. Elles ont encore suffisamment d’énergie pour explorer de nouveaux objets. Elles n’ont plus de quoi collecter de nouveaux échantillons, mais pourront néanmoins caractériser la surface de différents astéroïdes. La sonde Hayabusa2 devrait atteindre en 2031 (1998) KY26, un petit objet de 30 m de diamètre qui tourne sur lui-même en seulement 10 minutes ! Cet objet intrigue les scientifiques car, malgré sa rotation rapide, il ne s’est pas fragmenté. La sonde effectuera aussi un survol d’un autre astéroïde en 2026. De son côté, la sonde OSIRIS-REx poursuit son voyage vers l’astéroïde géocroiseur (99942) Apophis, qu’elle devrait atteindre en 2029 (encadré).

Les missions Hayabusa2 et OSIRISREx vont véritablement changer notre compréhension de la formation du Système solaire et de son évolution. Les analyses des échantillons nous apporteront des éléments sur la formation des planétésimaux primitifs et sur leur évolution compositionnelle et dynamique. Elles nous permettront aussi de mieux comprendre l’implication des astéroïdes primitifs dans l’apport d’eau et demoléculesorganiques,élémentsnécessaires à l’émergence de la vie, sur la Terre primitive.

Tania LE PIVERT-JOLIVET | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)

Publié dans le n°185 de l’Astronomie

- H. H. Kaplan et al., « Bright carbonate veins on asteroid (101955) Bennu: Implications for aqueous alteration history », Science 370, 2020, eabc3557, DOI:10.1126/science.abc3557.