par Sylvain Bouley | Juil 26, 2024 | Zoom Sur

Le nombre de planètes orbitant autour du Soleil est une question moins anodine qu’il y paraît. Elle nous pousse à définir ce qu’est une planète avant de nous entraîner dans les couloirs de l’histoire de l’astronomie. La découverte de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper, il y a une trentaine d’années, et son étude ont rebattu les cartes et suggèrent la présence d’une neuvième planète loin, très loin, au-delà de cette ceinture.

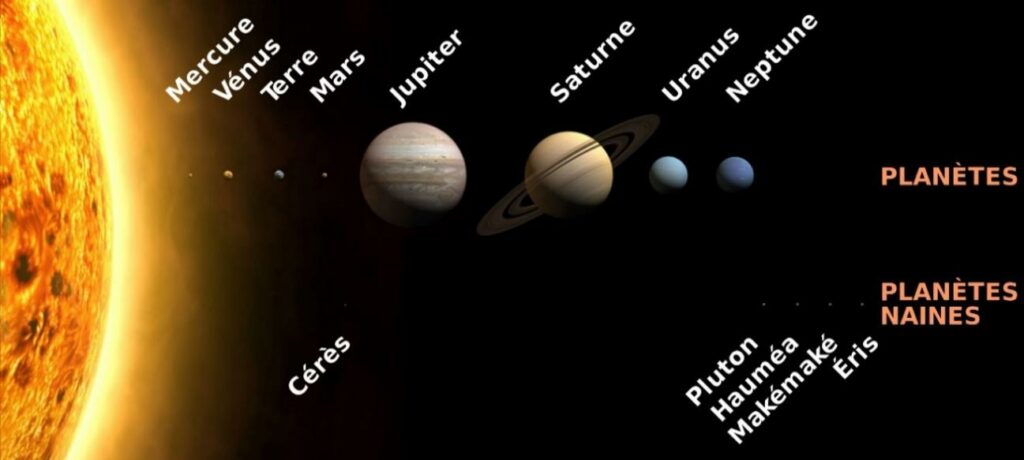

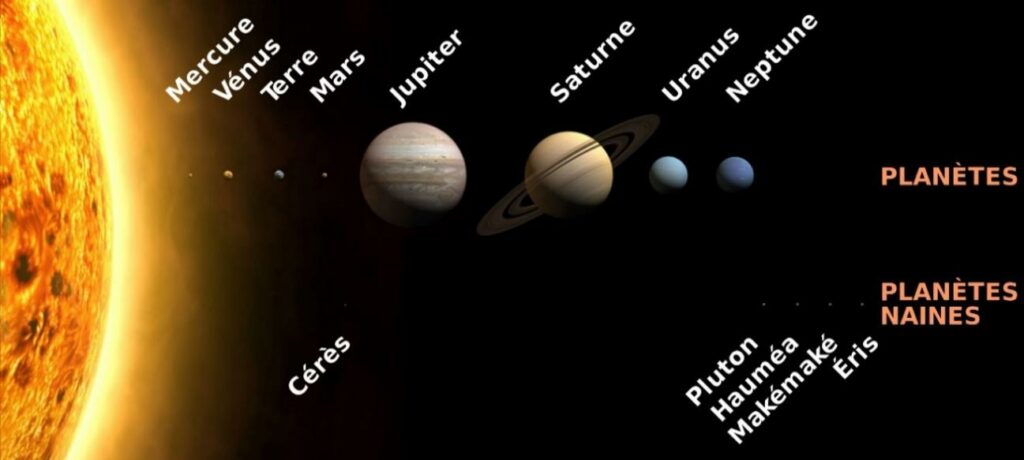

Combien y a-t-il de planètes dans le Système solaire ? Un livre d’astronomie récent, un astronome, professionnel ou amateur, ou même toute personne qui s’intéresse de près ou de loin à l’astronomie répondra facilement à cette question : le Système solaire abrite 8 planètes. En partant du Soleil, on trouve Mercure, Vénus, notre planète la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et enfin Neptune. Mais à la réflexion, cette question est moins simple qu’il y paraît. D’une part parce qu’elle appelle une autre question, plus difficile et quelque peu subjective : qu’est-ce qu’une planète ? Et d’autre part parce que la réponse donnée par les livres ou par les astronomes dépend de l’état actuel de nos connaissances. Elle n’est donc pas définitive. D’ailleurs, il y a seulement une vingtaine d’années, elle aurait été différente, tandis qu’au début du xxe siècle, Camille Flammarion aurait également répondu 8. Voyons cela plus en détail.

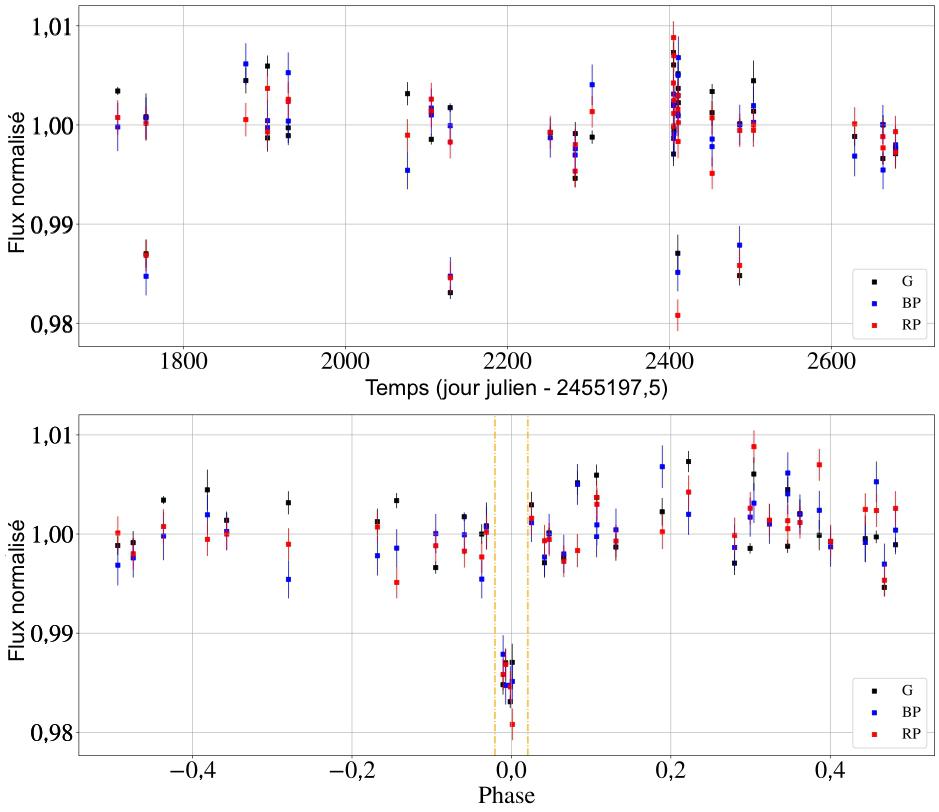

Le cortège planétaire du Soleil tel qu’on le représente depuis 2006. Aux planètes qui satisfont les critères de l’UAI, il faut ajouter des planètes naines, dont Cérès, Pluton et Éris (les distances ne sont pas à l’échelle). (Crédit NASA)

La définition de l’Union astronomique internationale

Comment définit-on une planète ? Et avant toute chose, est-il raisonnable de le faire ? Toute définition comporte en effet des zones d’ombre, une part de flou (volontaire ou non), ainsi qu’une pointe de subjectivité. Néanmoins, établir une définition permet de décrire un concept (ou de tenter de le faire) et, au-delà, d’entreprendre la classification d’objets ou d’observations, classification qui, à son tour, est très souvent un préalable à la compréhension d’un système, de sa formation et de son évolution. En l’occurrence, ici, le Système solaire. En 2006, motivée par la découverte de plusieurs objets transneptuniens, l’Union astronomique internationale (UAI) a ainsi apporté une définition au concept de planète. Cette définition a, comme nous venons de le souligner, une part de subjectivité, ce qui explique que son élaboration ait été assez mouvementée, et qu’elle est susceptible d’être révisée. Par ailleurs, elle se restreint volontairement au cas du Système solaire. Quoi qu’il en soit, la définition de l’UAI comporte trois critères qu’il est important de détailler :

- Une planète est en orbite autour du Soleil. Les satellites naturels des planètes, comme la Lune, Ganymède ou Titan, ne sont donc pas des planètes.

- Une planète a une masse suffisante pour parvenir à un équilibre hydrostatique, ce qui lui confère une forme presque sphérique. Ce critère un peu technique signifie qu’à une profondeur donnée, le poids d’une colonne de roche est compensé (équilibré) par la pression exercée par les roches. Concrètement, cela se produit pour des corps suffisamment massifs, qu’ils soient rocheux ou gazeux. Cela élimine de nombreux petits corps de forme irrégulière ou pas assez sphériques, comme la plupart des astéroïdes et des objets de la ceinture de Kuiper.

- Une planète a nettoyé le voisinage de son orbite. Autrement dit, une planète est suffisamment grosse pour éjecter ou absorber les objets se déplaçant sur des trajectoires proches de son orbite. Cette précision est importante car, comme nous allons le voir, elle est à l’origine du déclassement de Pluton de la catégorie des planètes vers celle des planètes naines, créée pour cette occasion. C’est aussi ce qu’avaient pressenti, sans vraiment le formaliser, les astronomes du xixe siècle lorsqu’ils décidèrent de ne pas ranger Cérès parmi les planètes. Nous y reviendrons également.

Selon la définition de l’UAI formulée en 2006, une planète doit avoir « fait le ménage » aux alentours de son orbite. C’est essentiellement le cas pour les planètes terrestres ainsi que les planètes géantes (dénotées J, S, U et N), mais pas pour Pluton, qui orbite dans la ceinture d’Edgeworth-Kuiper (représentée ici par les points bleus et orange). (© WilyD)

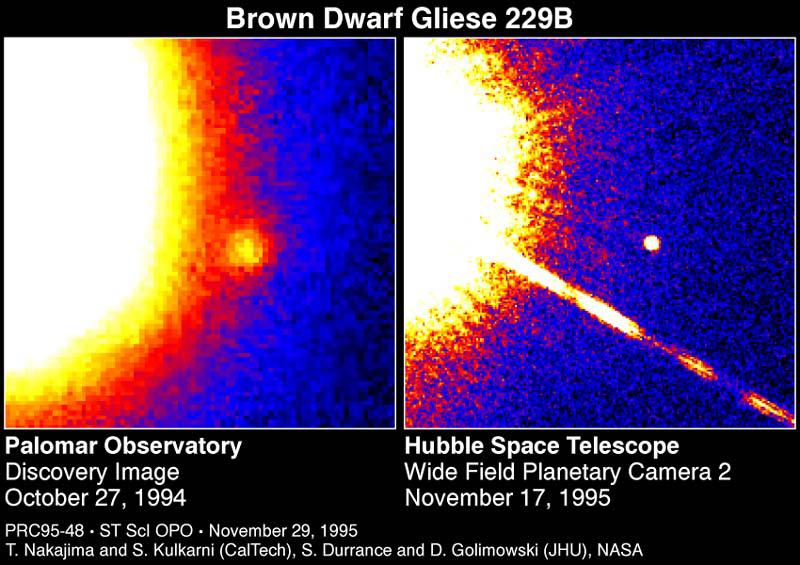

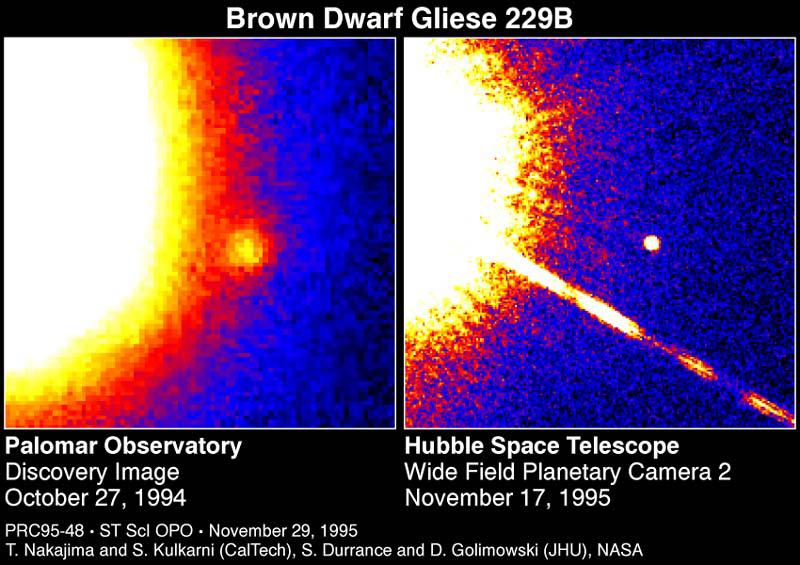

Plus de 5 000 exoplanètes ont été détectées à ce jour. Au regard de cette moisson, le fait que la définition de l’UAI ne concerne que le Système solaire peut sembler un peu trop restrictif. De fait, il est plus que tentant d’étendre cette définition aux exoplanètes. Cela demanderait de remplacer « Soleil » par « étoile parente » dans le 1er critère, modification mineure en apparence. En revanche, la définition de l’UAI est mise en défaut dans (au moins) deux cas de figure : les naines brunes et les planètes vagabondes. Rappelons brièvement que les naines brunes, souvent qualifiées « d’étoiles ratées », sont des objets qui ne sont pas suffisamment massifs pour amorcer la fusion d’hydrogène en hélium, mais qui le sont pour abriter la fusion du deutérium (ou hydrogène lourd, dont le noyau comporte un proton et un neutron) en hélium, qui se produit à des pressions et températures plus faibles. À part cela, les naines brunes remplissent parfaitement les critères de l’UAI, si ce n’est que le Système solaire n’en comporte a priori pas. Ce n’est pas le cas d’autres systèmes stellaires, puisque environ 3 000 naines brunes ont été répertoriées jusqu’à présent. Un amendement possible de la définition de 2006 pourrait préciser qu’une planète ne peut pas être le siège de réactions de fusion thermonucléaire. Reste que, d’un point de vue observationnel, la distinction entre les naines brunes et les planètes géantes gazeuses n’est pas si aisée. Les observations ne font pas apparaître, comme on pourrait s’y attendre, de lacunes (c’est-à-dire l’absence ou un nombre très réduit d’objets) de masse autour de la limite théorique entre naines brunes et géantes gazeuses. Cette limite est généralement fixée à 13 fois la masse de Jupiter, mais elle est sans doute beaucoup plus floue, et, comme le suggèrent certains astronomes, il est peut-être plus sage de ne pas la fixer trop précisément [1].

La naine brune Gliese 229b vue par le télescope du Mont Palomar (à gauche), et par le télescope spatial Hubble (à droite). Les naines brunes satisfont globalement aux critères de l’UAI transposés à d’autres étoiles que le Soleil. Pour autant, et contrairement à l’idée que l’on se fait d’une planète, elles abritent des réactions thermonucléaires en leur cœur. (T. Nakajima and S. Kulkarni [CalTech], S. Durrance and D. Golimowski [JHU], NASA)

Détectées dès les années 2000 par imagerie directe ou grâce à la technique des microlentilles gravitationnelles, les planètes vagabondes, comme leur nom l’indique, ne sont pas liées à une étoile hôte [2]. Deux scénarios principaux (et non exclusifs) permettent d’expliquer leur origine. D’une part, les planètes vagabondes pourraient s’être formées dans des systèmes stellaires, tout comme les planètes ordinaires, puis avoir été éjectées de ceux-ci par le jeu de perturbations gravitationnelles. D’autre part, elles pourraient se former directement par effondrement de petits nuages de gaz, c’est-à-dire selon un processus analogue à la formation des étoiles. Quoi qu‘il en soit, un autre amendement à la définition de l’UAI pourrait préciser qu’une planète, même abandonnée par son étoile parente ou orpheline, reste une planète.

Naines brunes et planètes vagabondes montrent, comme on l’a souligné, que définir ce qu’est une planète n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Cela étant, prenons pour acquise la définition de l’UAI, tout en gardant à l’esprit ses limites, et revenons à la question du nombre de planètes dans le Système solaire.

De l’Antiquité au XVIIe siècle : 5 planètes et la Terre

La définition d’une planète étant posée, combien d’objets satisfaisant à cette définition existe-t-il dans le Système solaire ? Comme on s’en doute, la réponse à cette question a évolué au cours du temps. Sans connaître les subtilités de la définition moderne d’une planète, les civilisations anciennes, depuis Babylone jusqu’aux Grecs et aux Romains, avaient identifié 5 objets visibles à l’œil nu et se déplaçant sur un fond d’étoiles fixes. Les Grecs qualifiaient ces objets « d’astres errants » (πλανήτηζ ou planêtês), dénomination qui constitue l’étymologie du mot « planète » dans de nombreuses langues dont, bien évidemment, le français. À ces astres errants il faut ajouter le Soleil et la Lune qui, eux aussi, se déplacent par rapport aux étoiles. Sept objets au total, que les philosophes grecs, dont Platon et Aristote, situaient sur des sphères concentriques, une pour chaque astre (dans l’ordre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne), centrées sur la Terre et tournant autour de celle-ci. Au iie siècle après J.-C., Claude Ptolémée perfectionna ce système géocentrique en introduisant les épicycles, qui lui permettaient de mieux expliquer les mouvements observés. Par ailleurs, les Romains associaient chacun de ces sept objets à une divinité de leur panthéon, et à un jour de la semaine : le lundi pour la Lune (associée à la déesse Luna, elle-même identifiée à Diane), du mardi au samedi pour les 5 planètes (Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne), et le dimanche pour le Soleil (associé au dieu Sol). Il en reste bien sûr une trace dans le nom des jours de la semaine que nous utilisons, mis à part le samedi et le dimanche qui, en français, ont une origine hébraïque. Dans le monde anglo-saxon, par contre, les deux derniers jours de la semaine restent bien associés à Saturne (Saturday) et au Soleil (Sunday). La Lune est, comme en français, liée au premier jour de la semaine (Monday), mais les 4 jours restants sont associés à des dieux nordiques ou germaniques correspondant plus ou moins aux dieux romains [3].

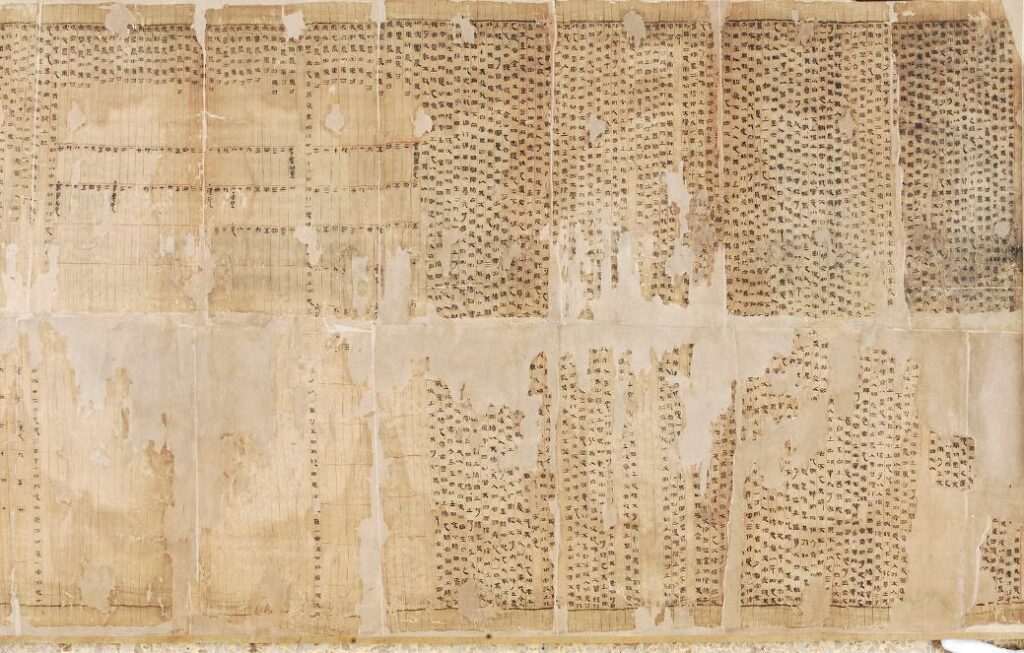

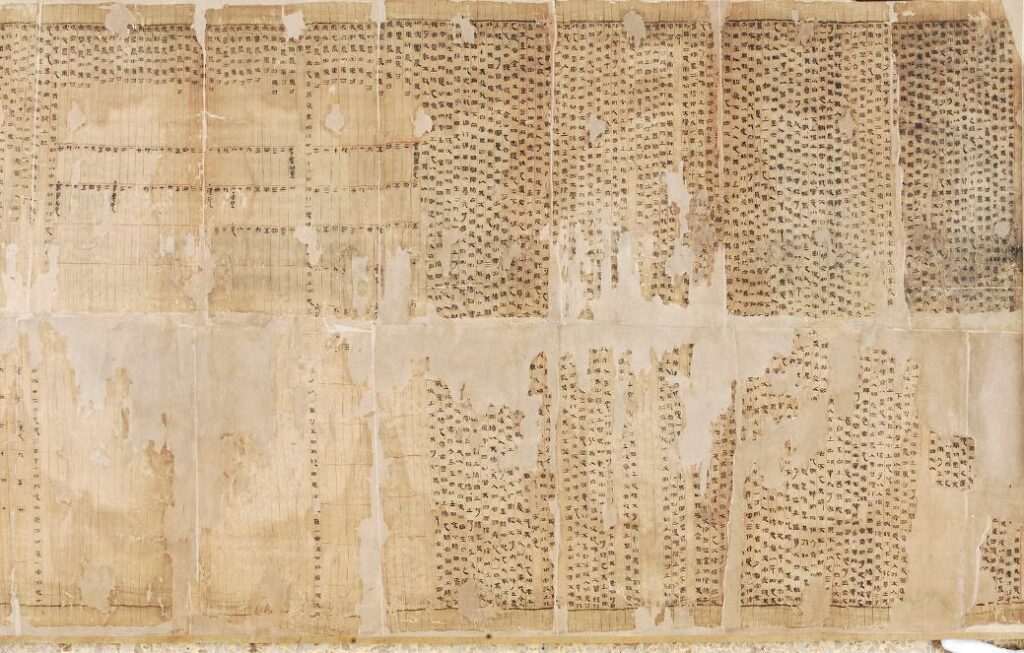

L’astronomie chinoise répertorie elle aussi 5 astres errants, ou planètes, auxquels elle associe, d’une part, une signification astrologique particulière et, d’autre part, une couleur et un élément de base de la philosophie chinoise [4]. Ainsi, Mercure la noire est associée à l’eau, Vénus la blanche au métal, Mars la rouge au feu, Jupiter la bleue au bois, et Saturne la jaune à la terre ; appellations que le monde chinois utilise aujourd’hui encore pour désigner ces cinq planètes : étoile d’eau (水星), de métal (金星), de feu (火星), de bois (木星) et de terre (土星). Mais surtout, les astronomes chinois ont mesuré avec précision les positions de ces planètes sur de longues périodes, ce qui leur a permis de déterminer qu’elles suivaient des mouvements cycliques et, par extension, de prédire leurs positions à venir. En se basant sur l’écart entre les positions prédites par les observations passées et les positions observées à un instant donné, les astronomes chinois ont progressivement affiné ces trajectoires. Le plus ancien texte connu décrivant les planètes et leurs mouvements est le Wuxingzhan (Divination par les 5 planètes).

Le Wuxingzhan (« Divination par les 5 planètes »), retrouvé en 1972 dans la tombe de Mawangdui, datée autour de 170 avant J.-C. Ce manuscrit, écrit sur un rouleau de soie, décrit les mouvements de Vénus, Jupiter et Saturne sur une période de 70 ans, entre –245 et –176. (© Hunan Museum)

Il date du début du IIe siècle avant J.-C., et on y apprend, notamment, que les périodes des cycles de Jupiter et de Saturne, c’est-à-dire le temps mis par ces planètes pour revenir en un point précis du ciel, sont d’environ 12 et 30 ans. On retrouve une description détaillée des mouvements planétaires dans « Le livre des officiers célestes », chapitre d’une encyclopédie plus vaste composée par l’historien Sima Qian durant le ier siècle avant notre ère. Ce livre indique en particulier la durée (en jours) pendant laquelle le mouvement d’une planète donnée est prograde (d’ouest en est) ou rétrograde (d’est en ouest), ainsi que la durée pendant laquelle cette planète n’est pas visible.

Le système héliocentrique, selon lequel les planètes tournent autour du Soleil (et non de la Terre), n’ayant pas encore fait son chemin, le monde antique ainsi que la Chine ancienne et l’Occident médiéval sont peuplés de 5 planètes. Il fallut un peu de temps, mais aussi la détermination et les travaux de savants comme Nicolas Copernic, Johannes Kepler et Galilée pour comprendre et faire admettre que la Terre elle-même tourne autour du Soleil (et non l’inverse), et que par conséquent elle est une planète presque comme les autres [5]. Vers le milieu du xviie siècle, le système héliocentrique semblait toutefois admis, si bien qu’un astronome de cette époque pouvait compter 6 planètes (les 5 planètes visibles à l’œil nu plus la Terre) dans le Système solaire. À partir de là, les choses s’accélérèrent.

Le télescope de 7 pieds de William Herschel, c’est avec ce télescope, construit par ses propres soins, qu’il découvrit Uranus le 13 mars 1781. (Wikipedia)

Deux nouvelles planètes et des astéroïdes

Au xviiie siècle, l’idée que la formation de la Terre telle qu’elle est décrite dans la Bible n’est que symbolique se développa, ce qui permit à des savants comme Georges Buffon d’élaborer d’autres scénarios. Dans cette lignée, Emmanuel Kant proposa en 1755 une théorie de la formation du Système solaire à partir d’un disque de gaz et de matière en rotation, thèse qui préfigurait les théories modernes sur ce sujet. Les considérations qu’il développa pour démontrer cette théorie et expliquer comment les planètes et les comètes acquièrent leurs trajectoires l’amenèrent à conclure que d’autres planètes existent peut-être au-delà de Saturne. Intuition brillante, et surtout confirmée un demi-siècle plus tard (en mars 1781) par William Herschel, astronome britannique d’origine allemande, qui découvrit Uranus par hasard, alors qu’il effectuait des relevés pour établir son catalogue stellaire à l’aide de son télescope de sept pieds. Herschel pensa d’abord qu’il s’agissait d’une comète et, sans doute par excès de prudence, continua de le penser pendant encore quelques mois. Les observations réalisées par d’autres astronomes, suite au signalement effectué par Herschel, ne laissèrent toutefois pas de place au doute. Elles montraient en effet que l’objet détecté par Herschel se déplaçait sur une orbite de faible excentricité, ce qui n’est pas le cas des comètes. En 1783, Uranus fut ainsi définitivement admise parmi les planètes du Système solaire, même si le consensus sur son nom fut beaucoup plus lent à établir [6]. À noter que, selon certains travaux historiques, Uranus pourrait avoir été observée dès l’Antiquité, en 128 av. J.-C., par l’astronome grec Hipparque, qui l’aurait prise pour une étoile fixe.

Urbain Le Verrier et un extrait des calculs de perturbation gravitationnelle qui lui permirent de déterminer la position de Neptune.

(© Observatoire de Paris)

Les astronomes se sont toutefois vite aperçus qu’Uranus ne se comportait pas tout à fait comme prévu. Son orbite est irrégulière, c’est-à-dire qu’elle s’écarte de la trajectoire prédite par les calculs basés sur la théorie de la gravitation universelle et tenant compte des planètes connues. Pour expliquer ces anomalies, les astronomes firent alors l’hypothèse qu’une autre planète devait être présente au-delà d’Uranus, et que cette planète inconnue exercerait une très légère attraction sur Uranus. Plusieurs astronomes se lancèrent alors dans des calculs visant à prédire la position de cette éventuelle huitième planète, histoire riche en rebondissements que nous ne détaillerons pas ici. Rappelons simplement que cette recherche fit l’objet d’une âpre controverse entre les astronomes français et anglais. Ces efforts furent néanmoins couronnés de succès puisque, sur la base des calculs d’Urbain Le Verrier, plus tardifs mais aussi plus précis que ceux de John Adam Couch, Johann Galle découvrit Neptune en septembre 1846. Là encore, il semblerait que Neptune ait été observée bien plus tôt par plusieurs astronomes, notamment par Galilée, mais qu’elle ait été considérée comme une étoile fixe. Pour l’histoire des sciences, Neptune restera donc la première planète à avoir été découverte grâce à des calculs de perturbations gravitationnelles. Fort de son succès, Urbain Le Verrier chercha à expliquer les perturbations de l’orbite de Mercure par la présence d’une petite planète, un peu trop précocement nommée Vulcain, entre Mercure et le Soleil. Ces recherches n’aboutirent pas. Et pour cause : on sait aujourd’hui qu’une telle planète n’existe pas, et que les perturbations de l’orbite de Mercure sont une conséquence de la relativité générale, qui ne sera formulée qu’en 1915 par Albert Einstein.

Entre les découvertes d’Uranus et de Neptune, un autre corps a bien failli rejoindre le cortège planétaire du Soleil. Découvert en 1801, Cérès a, dans un premier temps, comblé les supporters de la loi de Titius-Bode, relation mathématique empirique qui permet de déterminer approximativement les distances des planètes au Soleil, mais qui n’a pas de fondement physique. Selon cette loi, une planète devait s’intercaler entre Mars et Jupiter, et c’est précisément dans cet intervalle que Cérès se situe. L’espoir que l’existence de Cérès validerait la loi de Titius-Bode fut vite déçu avec la découverte d’autres petits corps à des distances similaires, notamment Pallas (1802), Junon (1804) et Vesta (1807), découvertes qui poussèrent les astronomes à s’interroger sur le statut de ces petits objets. Dans un premier temps, ils furent considérés comme des planètes à part entière, si bien qu’un manuel d’astronomie des années 1830 pouvait compter jusqu’à 11 planètes dans le Système solaire. Mais vers le milieu du xixe siècle, les discussions aboutirent à la conclusion que ces objets, parfois appelés planètes télescopiques, étaient trop nombreux (plus d’une douzaine en 1850) pour que l’on puisse raisonnablement les faire entrer dans la catégorie des planètes. En revanche, cela a conduit les astronomes à définir une nouvelle catégorie d’objets, les astéroïdes, dont Cérès est le représentant le plus gros. Notons au passage qu’étymologiquement, ce terme, forgé par William Herschel, signifie « qui a l’aspect d’une étoile ». Il reflète ainsi la volonté de distinguer clairement ces nouveaux objets des planètes. Aujourd’hui, on estime le nombre d’astéroïdes de plus d’un kilomètre entre 700 000 et 1 700 000, l’immense majorité d’entre eux orbitant à des distances comprises entre 2,1 et 3,3 unités astronomiques (ua).

Le cas de Pluton et de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper

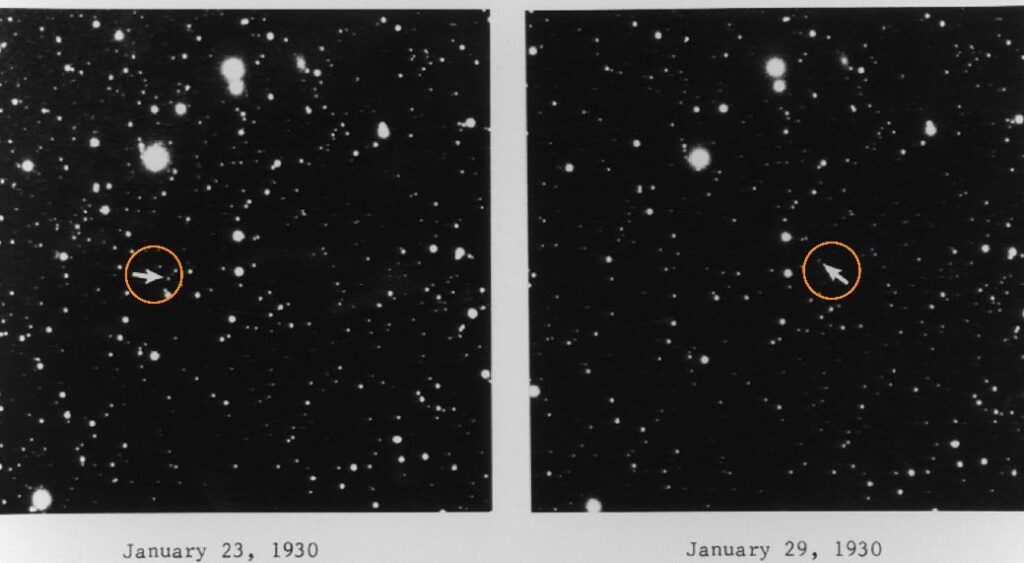

La présence de Neptune n’a pas permis d’expliquer complètement les perturbations de l’orbite d’Uranus (des calculs plus récents semblent toutefois indiquer que si). Pire, on s’est aperçu que l’orbite de Neptune est elle-même perturbée. Comme dans le cas d’Uranus, la conclusion qui s’est imposée aux astronomes était qu’il devait exister une (ou plusieurs) planète(s) au-delà de Neptune. Camille Flammarion, par exemple, postula l’existence de deux planètes transneptuniennes, qu’il situait à des distances de 100 et 300 ua. Mais c’est surtout l’astronome et mathématicien américain Percival Lowell qui s’illustra dans cette nouvelle quête. En utilisant la méthode développée par Le Verrier, Lowell prédit la présence d’une 9e planète à une distance de 47,5 ua du Soleil. À partir de 1905, l’observatoire de Flagstaff (Arizona), qu’il fit construire en 1894 pour étudier la surface de Mars, fut en partie employé à la recherche d’une 9e planète. Les efforts de Percival Lowell ne furent pas récompensés. Après sa mort, en 1916, il fallut même quelques années avant que les recherches reprennent. Celles-ci aboutirent cependant à la découverte de Pluton par Clyde Tombaugh, en 1930. Pluton se situe à environ 40 ua du Soleil mais, par rapport aux autres planètes, son orbite est très excentrique (e = 0,250), si bien que son périhélie et son aphélie (ses distances d’approche minimale et maximale au Soleil) sont de 29,6 et 49,3 ua. En fait, sa trajectoire croise celle de Neptune, planète avec laquelle elle est en résonance 3:2, c’est-à-dire que Neptune accomplit trois orbites pendant que Pluton en parcourt deux. Autre particularité, l’orbite de Pluton est très inclinée par rapport au plan de l’écliptique (i = 17,1°). Enfin, si les premières estimations de la taille de Pluton laissaient entrevoir une planète un peu plus petite que la Terre, les mesures d’occultations stellaires réalisées vers la fin des années 1970 ont drastiquement revu cette estimation à la baisse, avec un rayon de seulement 1 200 km (très proche de la valeur mesurée avec la sonde spatiale New Horizons, 1 188 km). À la même époque, les astronomes découvrent que Pluton possède un satellite, Charon [7], ce qui permit de déterminer sa masse, tout juste 2 millièmes de celle de la Terre. Au fil des années, Pluton est donc apparu comme un objet peu massif, petit et se déplaçant sur une trajectoire inhabituelle pour une planète. De quoi se poser des questions.

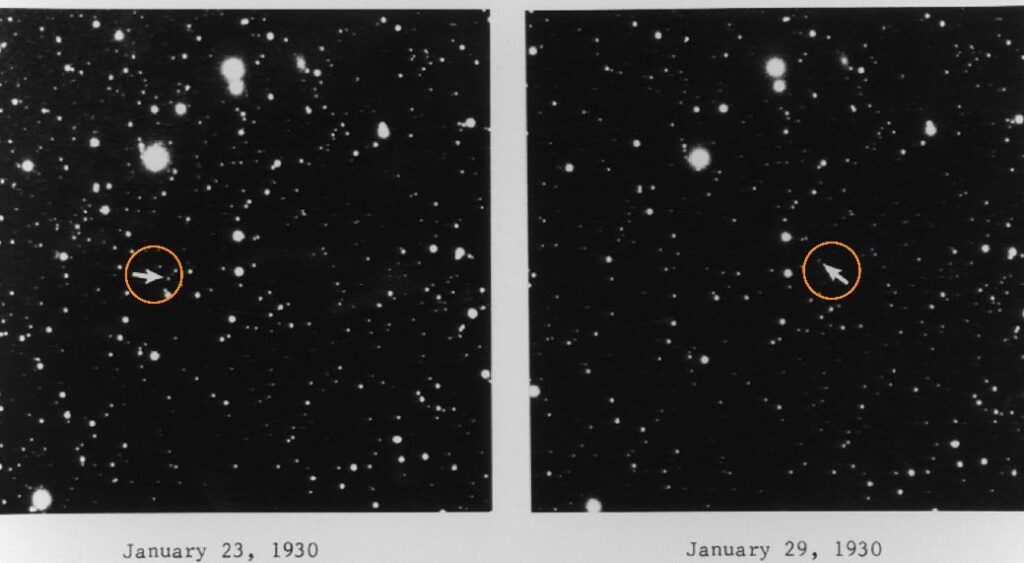

Les plaques photographiques prises par Clyde Tombaugh ayant permis la découverte de Pluton (à la pointe de la flèche) en 1930.

(© Lowell Observatory Archives)

Mais c’est au début des années 1990 que, suite à un bis repetita dont l’histoire des sciences a le secret, les affaires se gâtèrent vraiment pour Pluton. En 1992, deux astronomes américains, David Jewitt et Janet Luu, détectèrent un petit objet, 1992QB1 (renommé par la suite Albion), autour de 45 ua, donc proche de l’orbite de Pluton. Dans les mois et les années qui suivirent, plusieurs autres objets furent observés à des distances comparables. Certains de ses objets, avec des rayons de plusieurs centaines de kilomètres, sont même assez imposants. Mieux, en 2005, Mike Brown découvrit Éris, dont la taille (1 160 km de rayon) est quasiment égale à celle de Pluton, et que certains considérèrent brièvement comme la dixième planète du Système solaire [8]. Voilà qui rappelle les circonstances dans lesquelles Cérès puis la ceinture d’astéroïdes furent découverts, avec, certes, un temps de latence beaucoup plus long. À la vérité, les astronomes soupçonnaient déjà depuis quelques décennies la présence de nombreux petits corps dans cette partie du Système solaire, aujourd’hui connue sous le nom de ceinture d’Edgeworth-Kuiper, qui s’étend entre 30 et 50 ua [9]. Dès les années 1940, Kenneth Edgeworth avait en effet émis l’hypothèse que le matériau formé au-delà de Neptune, trop espacé et en trop petite quantité, n’avait pas pu se rassembler pour former une planète, et qu’il devait donc subsister à ces distances un disque de petits corps très primitifs. Un peu plus tard, Gerard Kuiper suggéra que la plupart des objets de ce disque primitif avaient été dispersés et éjectés plus loin dans le Système solaire sous l’effet de perturbations gravitationnelles exercées par Pluton, que l’on pensait beaucoup plus massif à l’époque. La détection de petits objets dans l’environnement de Pluton est venue confirmer l’hypothèse de Kenneth Edgeworth et invalider celle de Gerard Kuiper.

Assez logiquement, la présence de ces petits objets amena aussi l’UAI à se réunir pour élaborer une définition aussi précise que possible de ce qu’est une planète. Le troisième critère de cette définition, que l’on a rappelé au début de cet article, exclut de facto Pluton de la catégorie des planètes. Depuis 2006, on ne compte ainsi plus que 8 planètes dans le Système solaire. En guise de lot de consolation, l’UAI a créé la catégorie des planètes naines dans laquelle Cérès et trois objets de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper (Éris, Hauméa et Makémaké) sont venus rejoindre Pluton. Pluton a par ailleurs fait l’objet d’une mission spatiale dédiée, New Horizons, mission conçue alors que Pluton était encore rangé parmi les planètes et lancée l’année même de son déclassement. Et comme pour faire un pied de nez aux scientifiques qui l’ont rétrogradé, Pluton s’est révélé être un monde incroyablement riche d’un point de vue géologique.

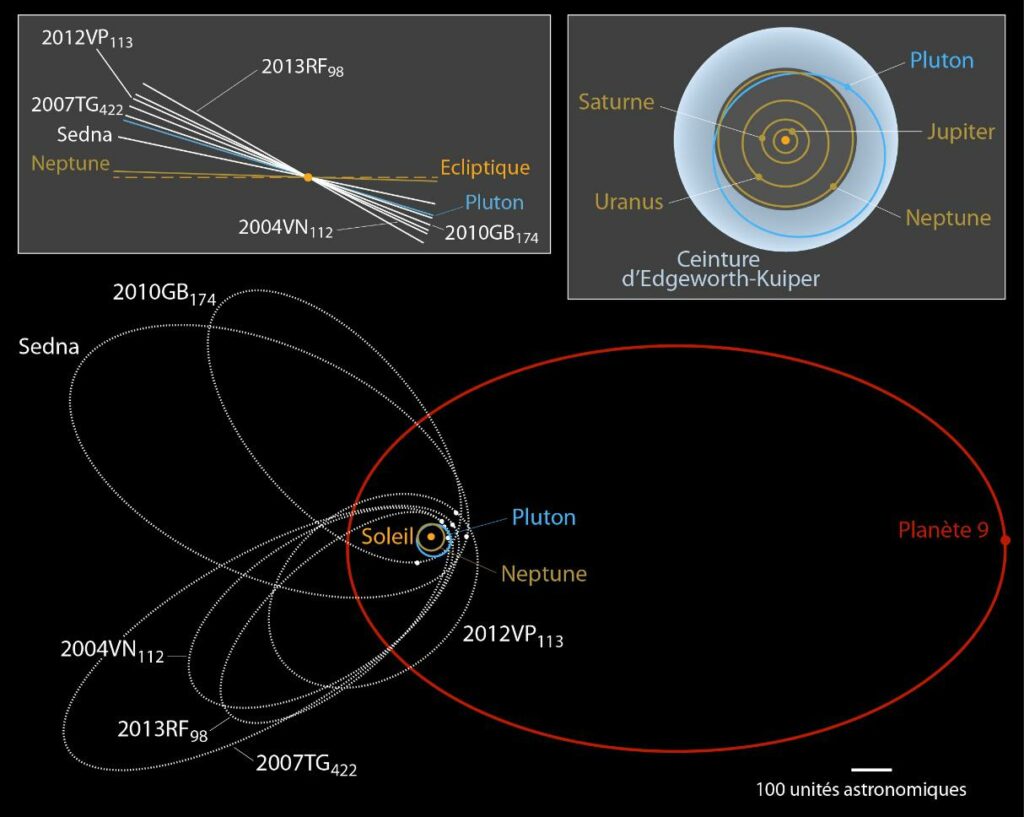

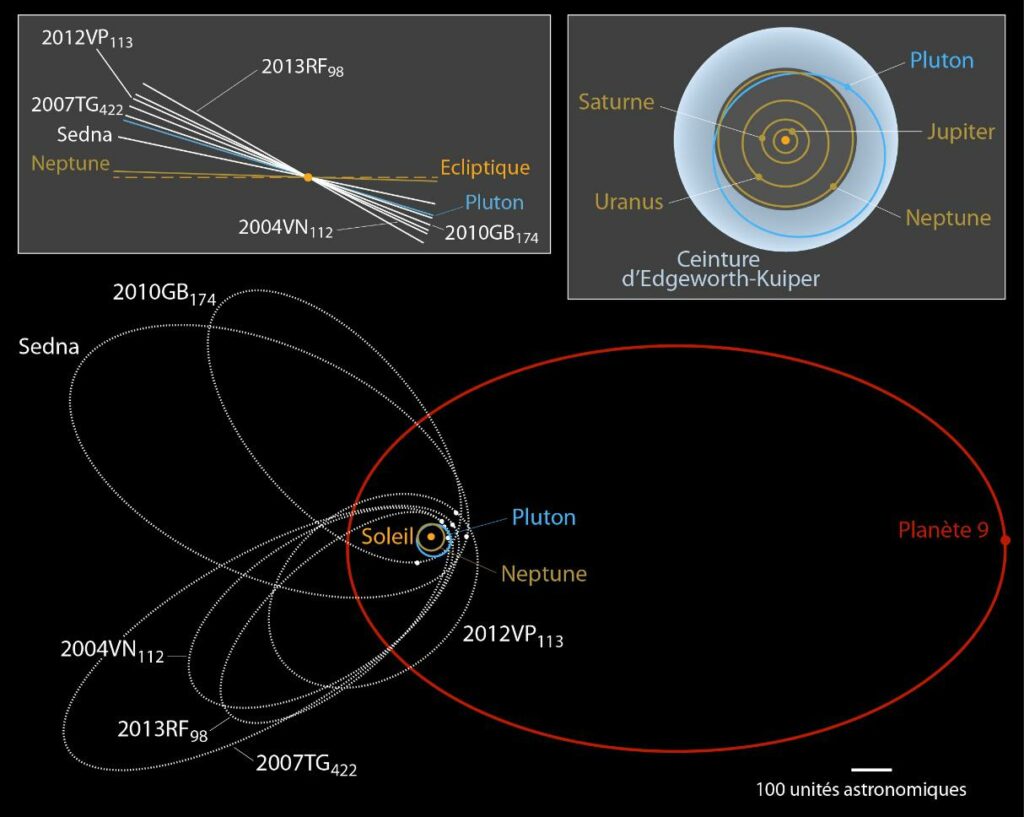

Orbites de 6 objets détachés de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper. Les fortes inclinaisons de ces orbites (cartouche en haut à gauche) et la concentration des périhélies dans un secteur restreint du Système solaire pourraient être le résultat de perturbations gravitationnelles exercées par une neuvième planète située au-delà de la ceinture de Kuiper. L’orbite possible d’une hypothétique neuvième planète est indiquée en rouge. Le cartouche en haut à droite fait un zoom sur le Système solaire externe.(© F. Deschamps)

Une neuvième planète, en fin de compte ?

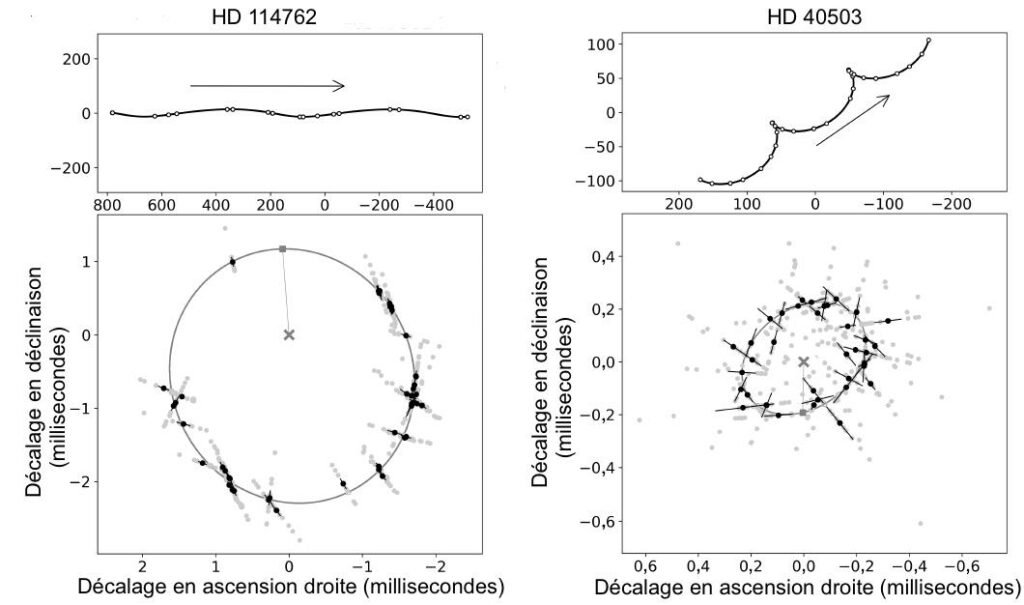

La mise en évidence de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper a eu une autre conséquence. Parmi les objets la peuplant se trouvent les objets détachés, ou épars, ainsi dénommés car ils circulent sur des orbites très excentriques dont les périhélies se situent à plus de 35 ua et les aphélies peuvent largement dépasser 100 ua. Cela les amène bien au-delà de la limite externe de la ceinture de Kuiper classique, fixée à 50 ua. Autre particularité, les orbites de ces objets sont, comme celle de Pluton, très inclinées par rapport au plan de l’écliptique. L’objet épars le plus connu est sans doute Sedna, dont le diamètre atteint quasiment 1 000 km, et dont le périhélie et l’aphélie se situent respectivement à 76 et 937 ua. Les astronomes se sont rendu compte que les orbites de certains objets épars, dont Sedna, étaient confinées dans un secteur du ciel relativement restreint. Plus précisément, c’est l’argument du périhélie (c’est-à-dire l’angle entre les directions du nœud ascendant et du périhélie) de ces orbites qui se concentre autour d’une valeur particulière, configuration qui a peu de chance d’être le simple fruit du hasard. En revanche, cette configuration pourrait résulter de perturbations gravitationnelles induites par un objet relativement massif orbitant au-delà de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper. Autrement dit, une neuvième planète très lointaine. Selon certains calculs, cette neuvième planète, si elle existe, pourrait avoir une masse de 5 à 15 masses terrestres, et se déplacerait sur une orbite de demi-grand axe compris entre 400 et 800 ua.

La présence d’un objet de cette taille aussi loin du Soleil pose toutefois une autre question : à cette distance, la quantité de matériau disponible pour fabriquer une planète est limitée, et il est peu probable qu’une grosse planète puisse s’y former. Mais selon certains astronomes, il est possible qu’une telle planète se soit formée plus près du Soleil, en deçà de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper, avant d’être éjectée sur son orbite actuelle par des perturbations gravitationnelles induites par la migration de Neptune et d’Uranus vers l’extérieur du Système solaire. Quoi qu’il en soit, depuis quelques années, plusieurs équipes d’astronomes se sont lancées à la recherche d’une éventuelle neuvième planète. La tâche n’est pas simple, mais elle n’est pas hors de portée des instruments actuels, notamment du télescope Subaru installé sur l’île de Mauna Kea (Hawaï) et, dans le domaine infrarouge, du satellite WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer).

Le Système solaire et au-delà

Au fil du temps, l’image que l’on s’est faite du Système solaire, notre connaissance de sa formation, de sa structure, des objets qui le peuplent et de la nature de ces objets, ont beaucoup évolué. Par conséquent, le nombre de planètes connues a, lui aussi, changé. À ce jour, et selon les critères définis en 2006 par l’Union astronomique internationale, 8 planètes ont été détectées dans le Système solaire. Mais la possibilité qu’une neuvième planète soit présente bien au-delà de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper est bien réelle.

Pour conclure, comment ne pas évoquer une aventure scientifique qui a débuté il y a à peine un quart de siècle, et qui ne fait sans doute que commencer : la détection de systèmes planétaires autour d’autres étoiles. Comme nous l’avons dit, plus de 5 000 exoplanètes ont été détectées jusqu’à présent. Elles orbitent autour de près de 4 000 étoiles, et 800 d’entre elles possèdent deux planètes ou plus. Pour l’instant, le record est détenu par Kepler-90, une étoile un peu plus massive que le Soleil, avec… 8 planètes, dont 2 géantes gazeuses. Kepler-90 pourrait être détrônée par t Ceti, une proche voisine située à seulement 12 années-lumière de nous, légèrement moins massive que le Soleil, et qui, selon certaines études, abriterait 9 ou 10 planètes, ainsi qu’un disque de débris analogue à la ceinture d’Edgeworth-Kuiper. Toutefois, dans ces deux systèmes, et mis à part le disque de débris de t Ceti, les cortèges planétaires sont confinés dans des espaces relativement réduits, de l’ordre de 1 à 2 ua. Pour le moment, notre Système solaire, avec sa configuration de 8 planètes s’échelonnant entre 0,4 et 30 ua, semble unique. L’avenir nous dira sans doute s’il s’agit là d’un biais observationnel ou si le Système solaire est réellement un cas singulier, ou pour le moins très rare.

par Frédéric Deschamps, IESAS, Taipei, Taïwan

Publié dans le numéro de l’Astronomie n°184

- Selon certaines études, une lacune pourrait exister autour de 25 masses de Jupiter. Toutefois, d’autres contraintes observationnelles demeurent, y compris l’incertitude sur les mesures, ce qui complique la définition d’une masse limite. Lire à ce sujet Schneider J. et al., « Defining and cataloging exoplanets: the exoplanets.eu database », Astronomy & Astrophysics, 532, A79, 2011, doi: 10.1051/0004-6361/201116713.

- Voir à ce sujet l’article de Núria Miret-Roig dans le numéro 167 (janvier 2023) de l’Astronomie.

- Par exemple, Thor, le dieu nordique du tonnerre équivalent de Zeus, a donné « Thursday », et Tiw, dieu germanique de la guerre, est à l’origine de « Tuesday ».

- On trouvera plus de détails sur l’observation des planètes par les astronomes chinois dans le livre de Jean-Marc Bonnet-Bidaud 4 000 ans d’astronomie chinoise paru aux éditions Belin.

- « Presque », car, comme le rappelle le Petit Prince, « la Terre n’est pas une planète ordinaire ». C’est notre planète.

- Il faudra en effet attendre plus de 60 ans… Précisons que dans la mythologie romaine (grecque), Uranus (Ouranos) est le père de Saturne (Cronos) et donc le grand-père de Jupiter (Zeus).

- Quatre autres satellites, Hydre, Nix, Kerbéros et Styx, beaucoup plus petits, seront découverts par la suite.

- À noter qu’Éris se déplace sur une orbite très excentrique (e = 0,436) dont le périhélie (38,3 ua) se situe dans la ceinture d’Edgeworth-Kuiper, mais dont l’aphélie se trouve bien au-delà (97,5 ua), ce qui en fait un objet épars.

- La découverte de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper et le déclassement de Pluton sont racontés, de façon très personnelle, dans le livre de Mike Brown, How I killed Pluto, and why it had it coming (Comment j’ai tué Pluton et pourquoi il l’a mérité).

par Sylvain Bouley | Juil 26, 2024 | Zoom Sur

De grands progrès ont été faits depuis une quinzaine d’années dans la compréhension de la formation des étoiles, surtout de celles de faible masse. Ils sont résumés dans cet article, qui décrit aussi l’évolution ultérieure de ces étoiles.

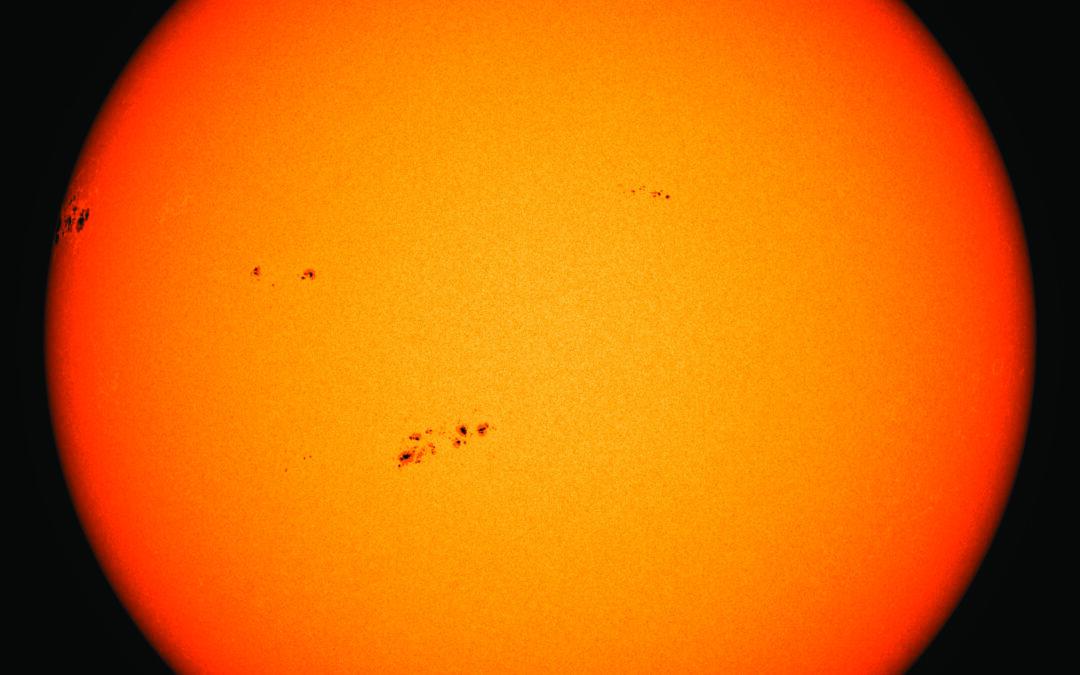

Les étoiles résultent de l’effondrement, sous l’effet de leur propre gravité, de nuages de gaz et de poussières interstellaires. Cela pose plusieurs questions : où cet effondrement se produit-il ? Est-il spontané ou déclenché par une cause extérieure, et laquelle ? Comment se passe-t-il ? Comment est-il affecté par des facteurs physiques comme les mouvements dans le nuage initial et le champ magnétique qu’il contient ? Quelles sont les étapes qui conduisent à l’étoile « adulte » ? C’est à ces questions que nous allons tenter de répondre.

Où les étoiles se forment-elles ?

L’observation montre que les nuages interstellaires les plus froids sont le siège de la formation d’étoiles de faible masse (inférieure à quelques masses solaires), que l’on observe d’abord en infrarouge lorsqu’elles sont encore à l’intérieur du nuage, puis qui apparaissent en lumière visible lorsque celui-ci se dissipe. Les nuages géants, comme celui qui se trouve derrière la nébuleuse d’Orion, sont plus chauds et forment des étoiles de toutes masses. On peut y observer les étoiles en formation les plus massives, encore immergées dans leur nuage parent, comme des sources infrarouges très brillantes : un exemple est l’objet de Becklin-Neugebauer (du nom de ses découvreurs en 1967), qui est l’astre le plus lumineux du ciel après le Soleil dans l’infrarouge moyen ; c’est une étoile en formation, une protoétoile, d’environ 15 masses solaires. Ces proto-étoiles massives se manifestent également par des phénomènes secondaires, dont les plus remarquables sont les émissions radio très intenses des molécules OH à 18 cm de longueur d’onde et H2O à 1,35 cm.

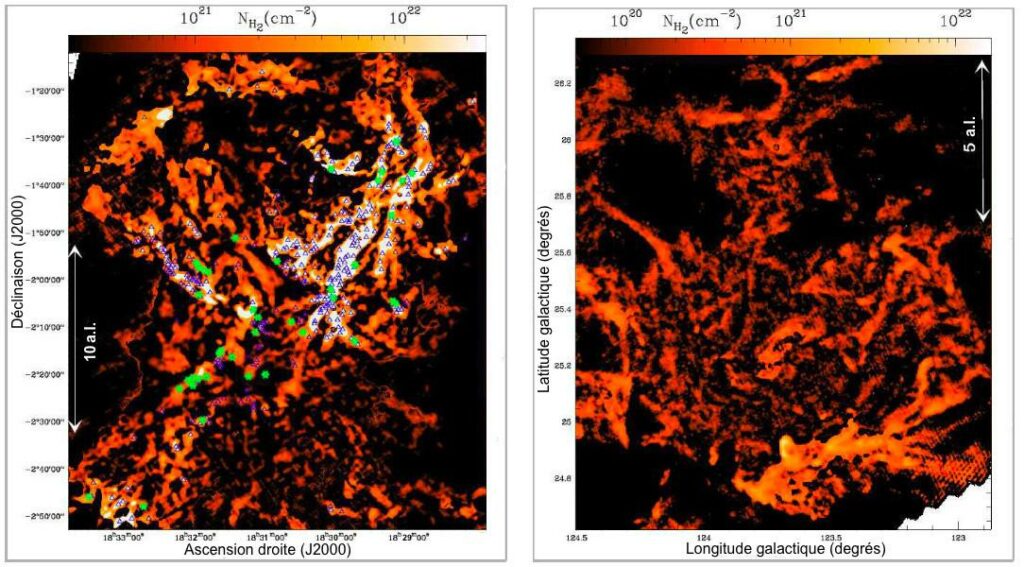

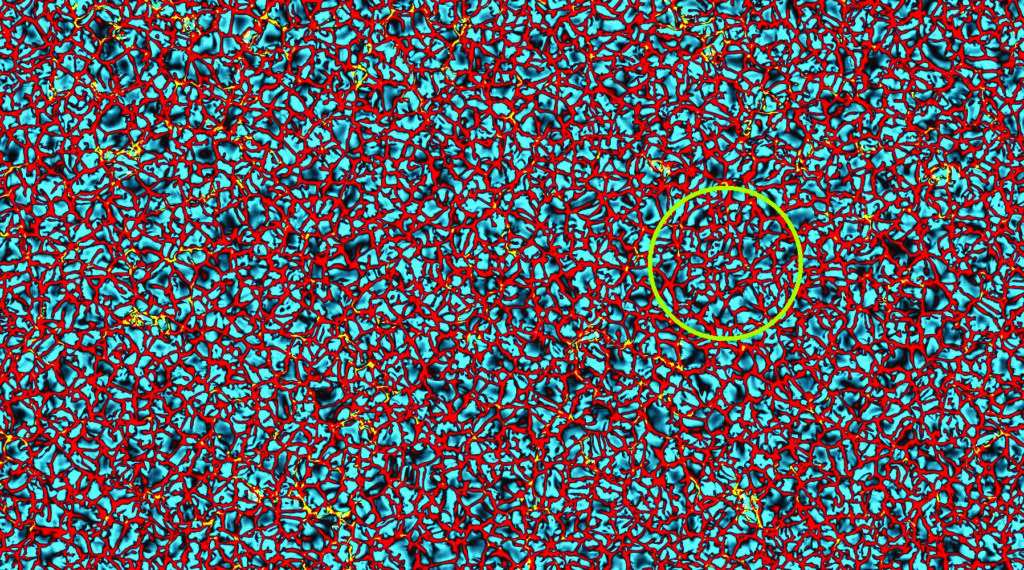

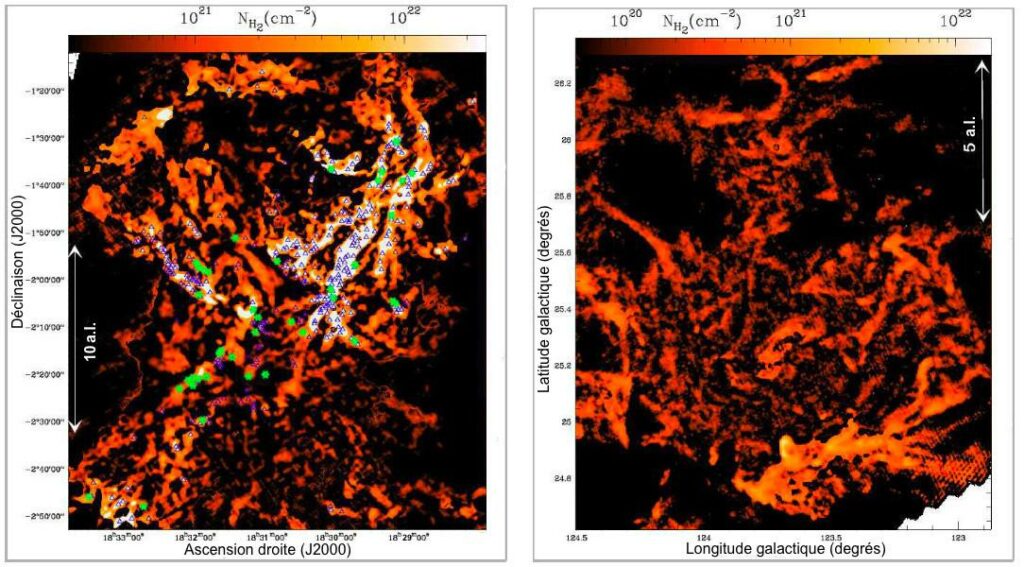

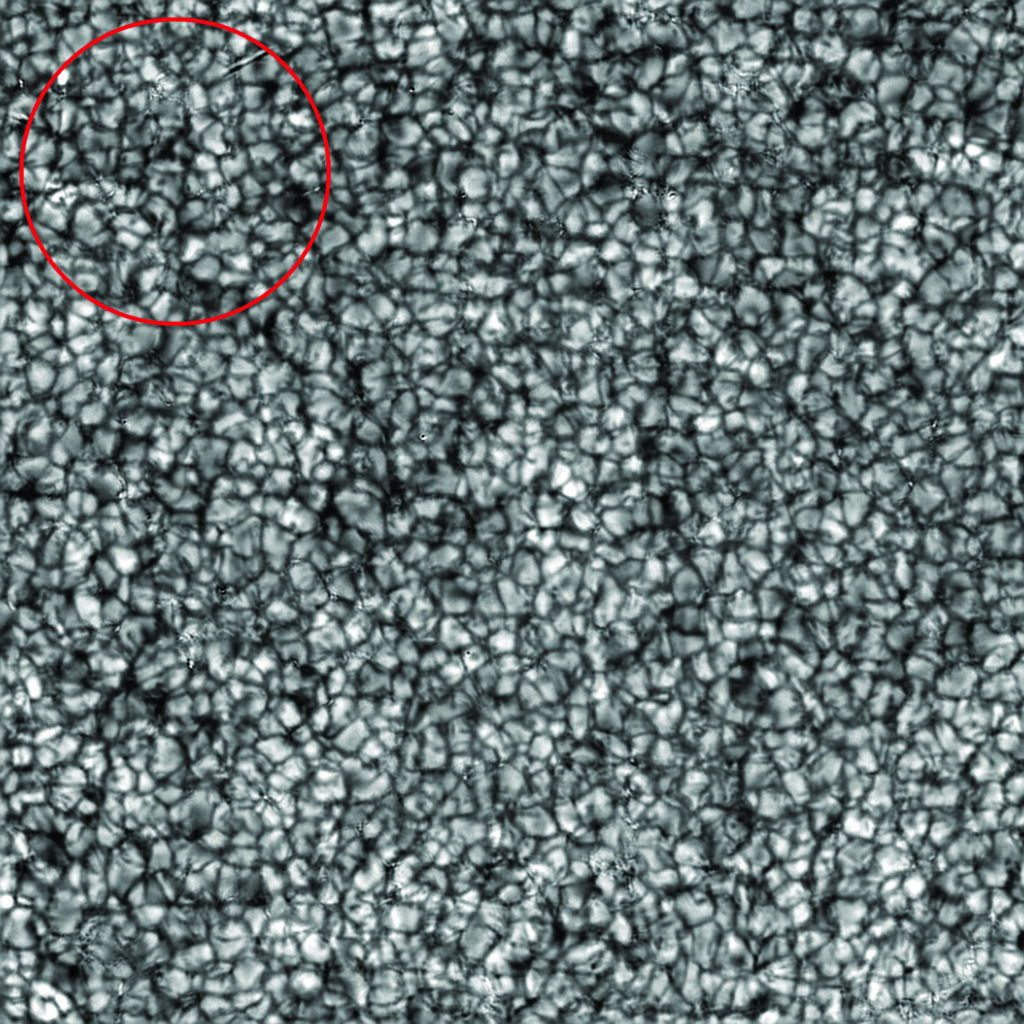

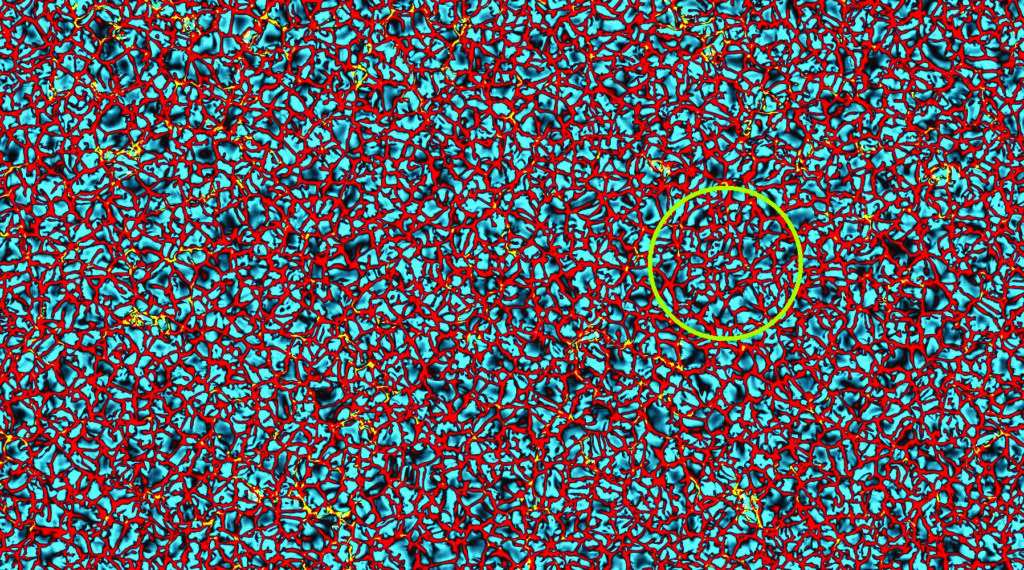

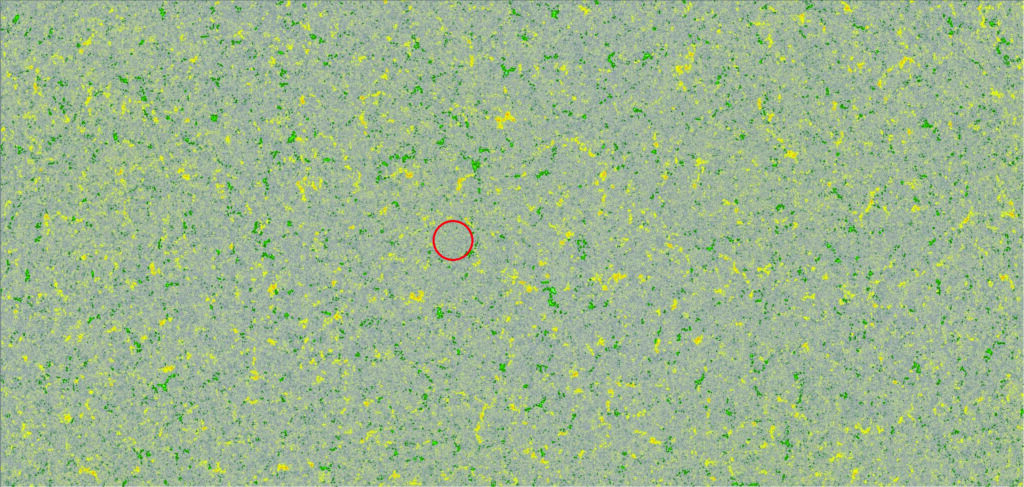

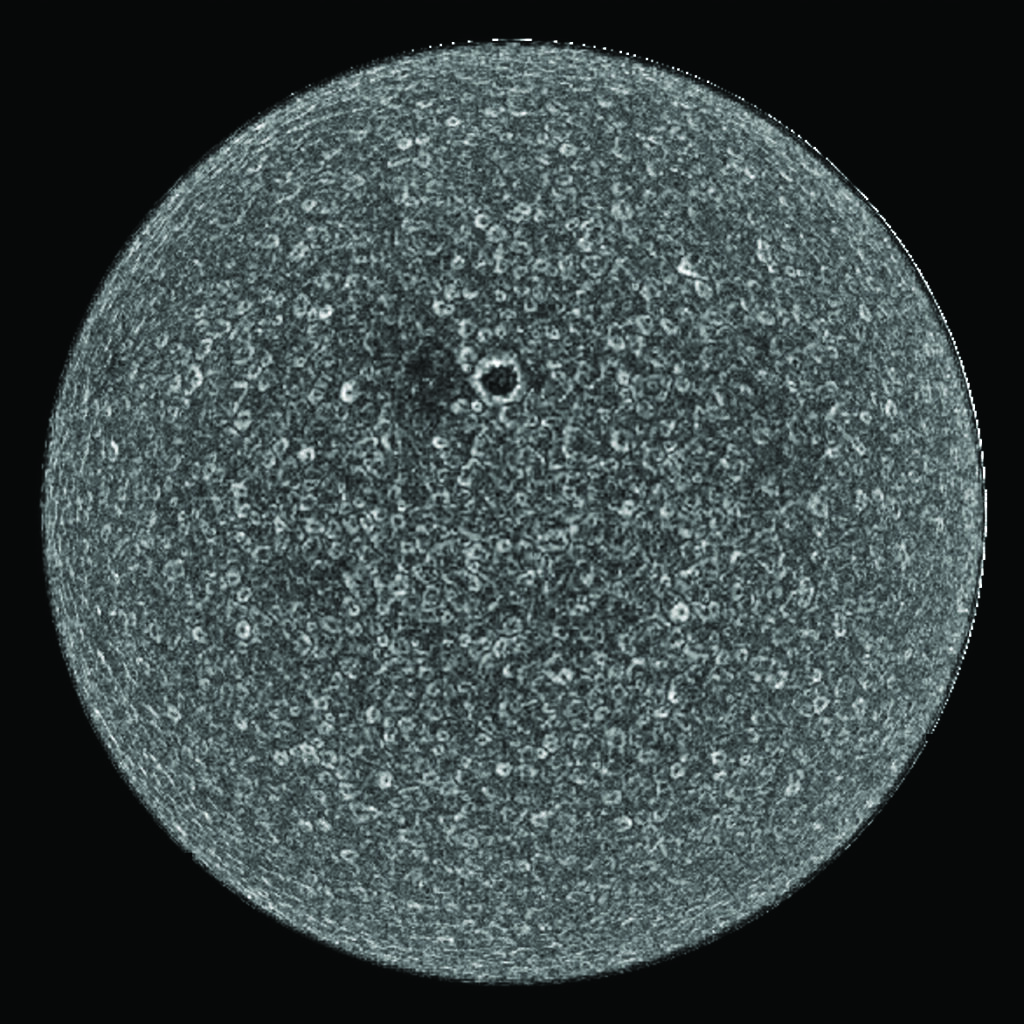

1. Matière interstellaire et formation d’étoiles dans deux champs (Aquila-Serpens à gauche et près de l’étoile Polaire à droite). La distribution de la matière interstellaire (ici surtout de l’hydrogène moléculaire H2) a été obtenue à partir d’observations dans l’infrarouge lointain de l’émission de la poussière qu’elle contient également, par le satellite Herschel. Le contraste a été artificiellement augmenté dans ces images pour bien faire apparaître les filaments. Les étoiles en formation sont indiquées par des cercles verts, et les condensations qui vont bientôt former des étoiles par des triangles bleus. L’échelle de couleur au-dessus des images donne le nombre de molécules d’hydrogène dans une colonne de 1 cm2 de section. Comme les filaments ont un diamètre assez constant, de l’ordre de 10 000 années-lumière, on peut estimer leur masse par unité de longueur, et on constate que la formation d’étoiles dans Aquila-Serpens est possible là où cette quantité est supérieure à une certaine valeur critique. Cette valeur n’est pas atteinte dans la région de la Polaire, où les étoiles ne peuvent donc pas se former. (D’après André P. et al., Astronomy & Astrophysics 518, 2010, L102)

Regardons de plus près ces nuages interstellaires. Ce ne sont pas en général des structures plus ou moins sphériques : ceux où ne se forment que des étoiles de petite masse sont plutôt des filaments irréguliers. La figure 1 en montre deux exemples et la figure 2 est une vue plus détaillée de la formation d’étoiles dans une partie du champ de la figure 1. La théorie, bien vérifiée par l’observation, montre que l’effondrement sur elles-mêmes de portions de ces filaments pour former des étoiles devient possible lorsque leur masse par unité de longueur du filament est supérieure à une valeur critique, telle que la gravité devient supérieure à la force de pression qui maintenait le filament à l’équilibre. Cette valeur critique est estimée à Mcrit = 2Gcs2, où G est la constante de la gravitation et cs la vitesse du son dans le gaz du filament, laquelle dépend de sa température. Celle-ci est de l’ordre de 10 K (degrés absolus), et on trouve que la masse critique par année-lumière de longueur est de l’ordre de 4 masses solaires.

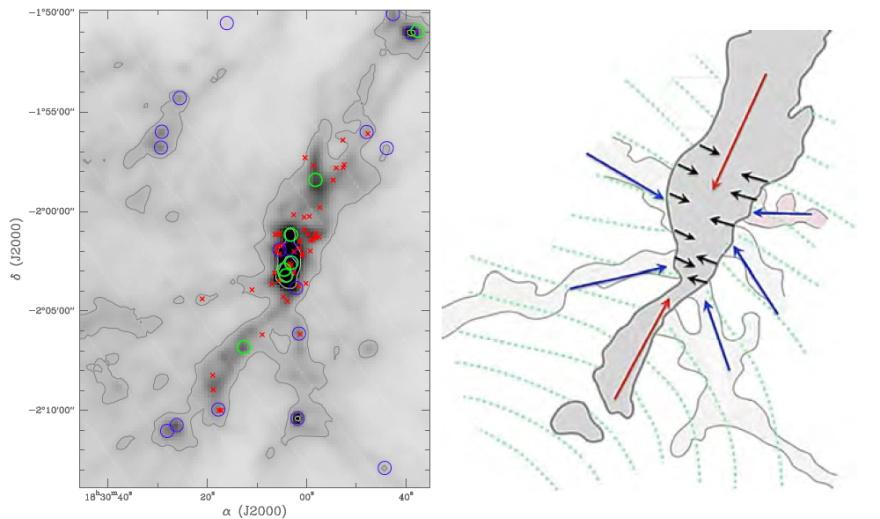

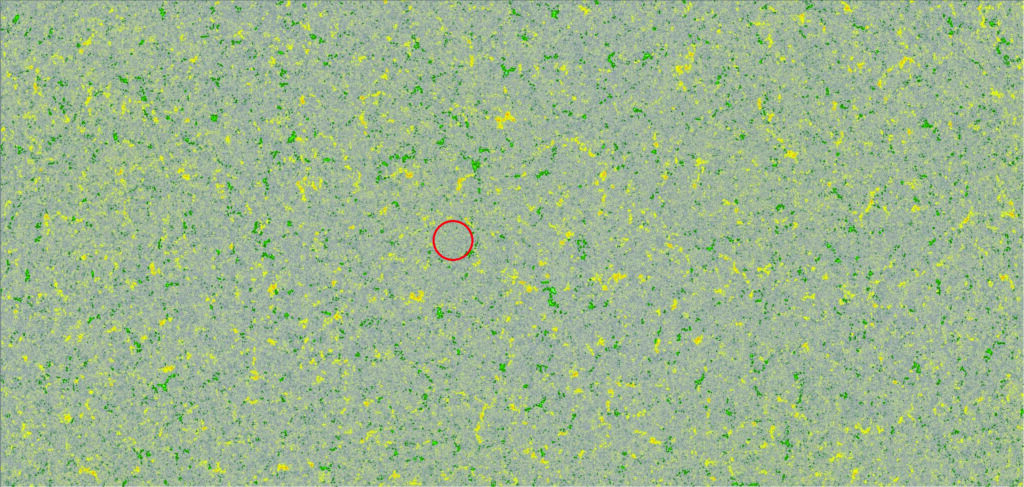

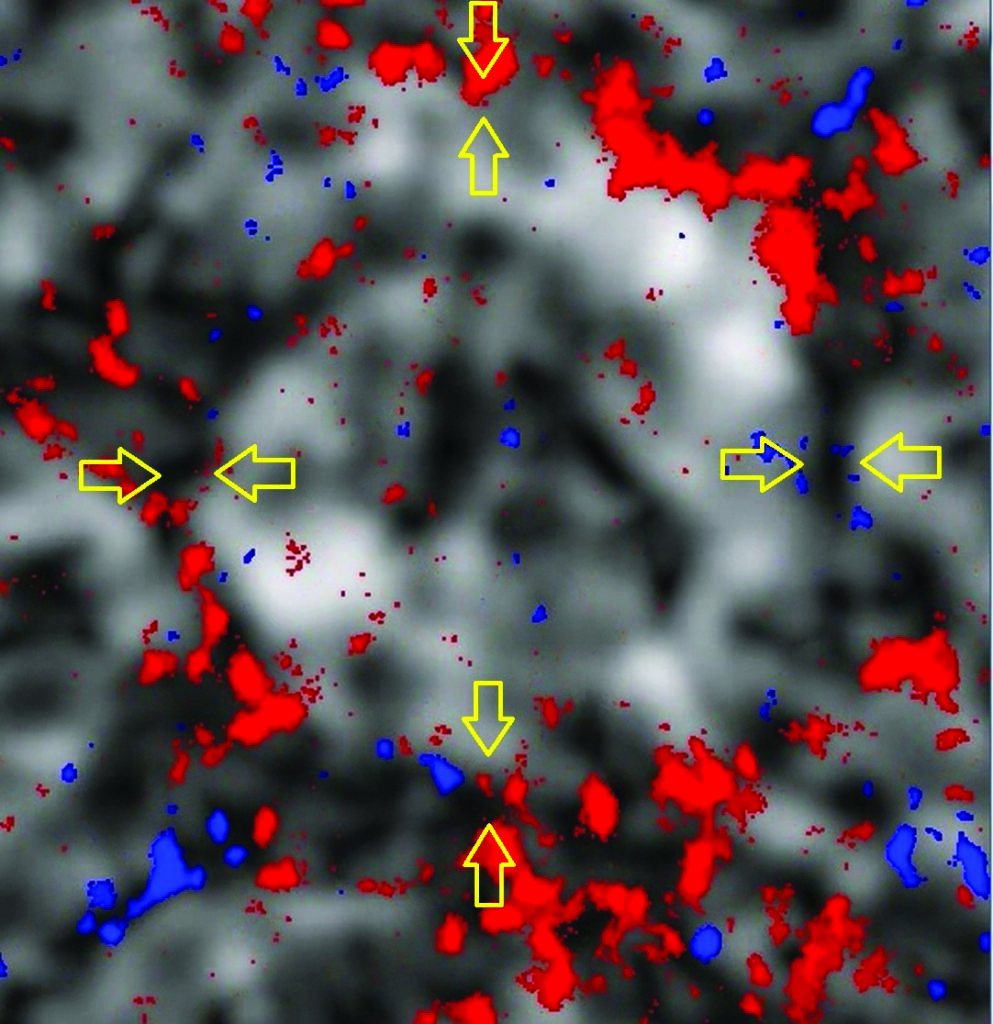

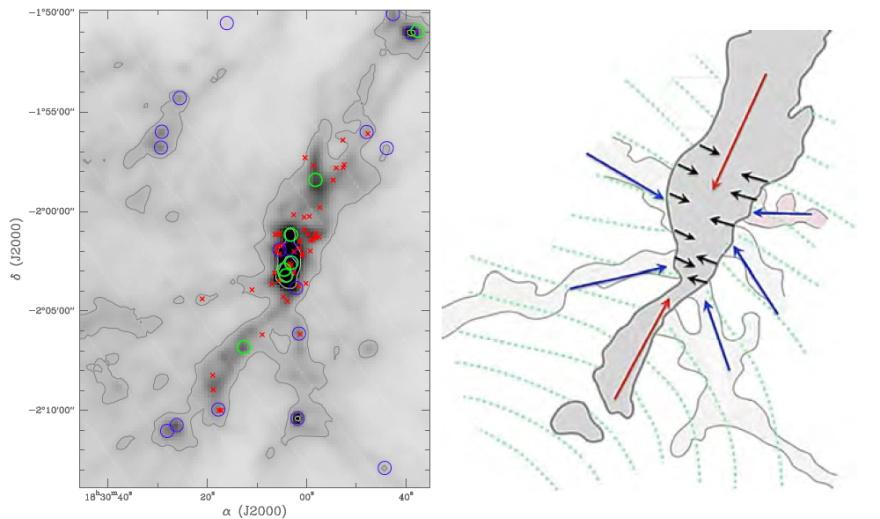

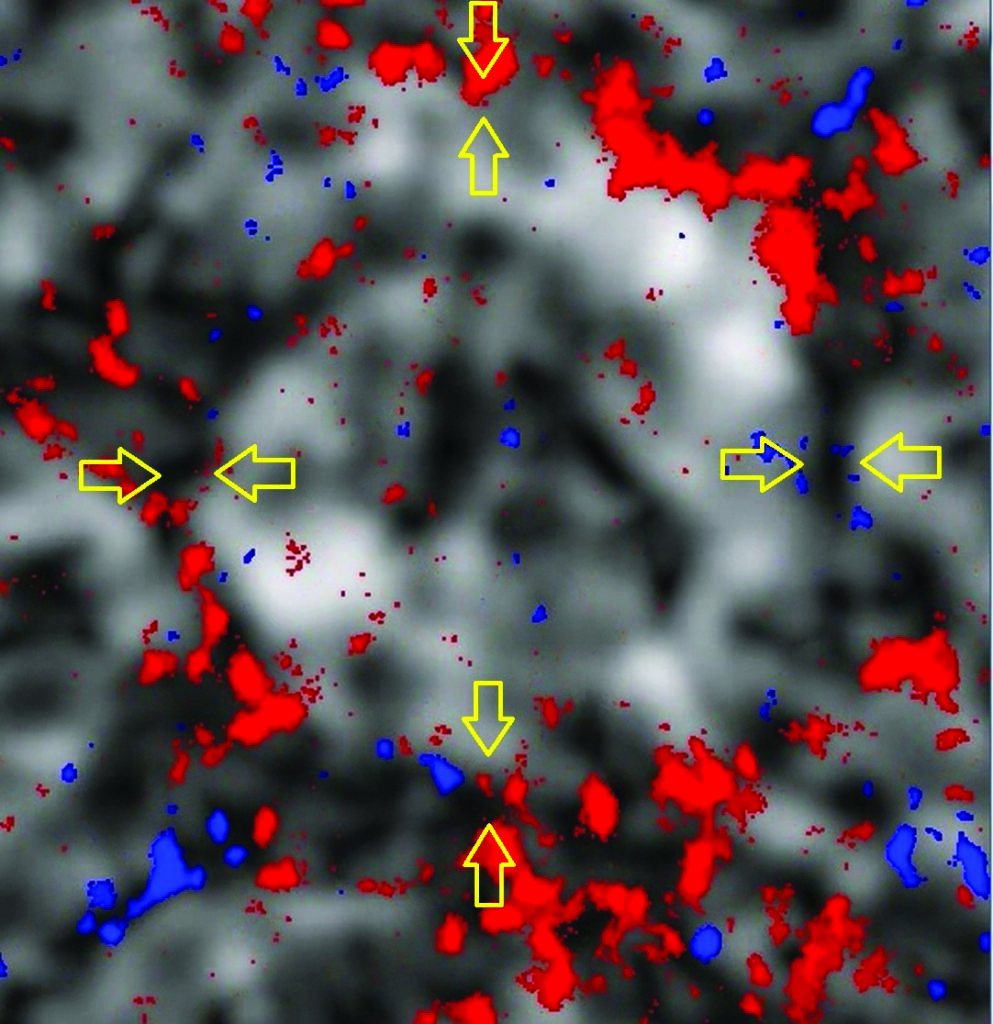

2. Formation d’étoiles dans le filament central de la figure 1 de gauche (voir p. 33). Ci-contre, à gauche, la distribution de la matière interstellaire est obtenue par la mesure avec le satellite Herschel de l’émission de la poussière dans l’infrarouge lointain, à 350 micromètres. Les cercles verts sont des protoétoiles certaines, les cercles bleus des protoétoiles candidates et les croix rouges des étoiles très jeunes. Tous ces objets ne sont visibles que dans l’infrarouge. À droite, les flèches indiquent les mouvements de matière observés par l’effet Doppler-Fizeau sur des raies moléculaires en ondes radio ; les lignes de force du champ magnétique sont marquées en traits pointillés. (D’après Bontemps S. et al., Astronomy & Astrophysics 518, 2010, L85 et Nakamura F. et al., Astrophysical Journal 737:56, 2011)

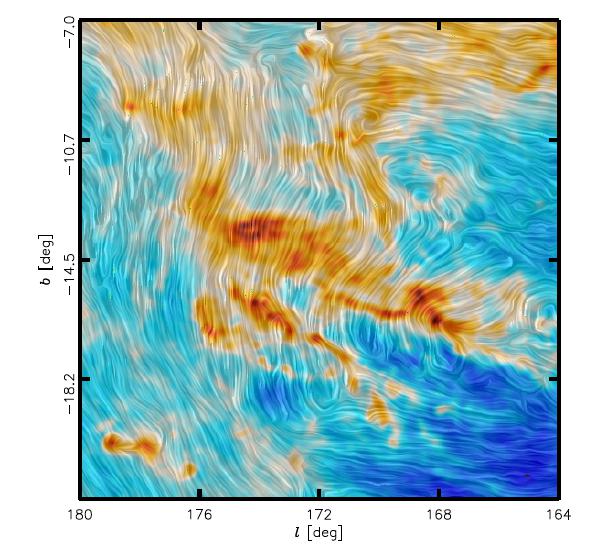

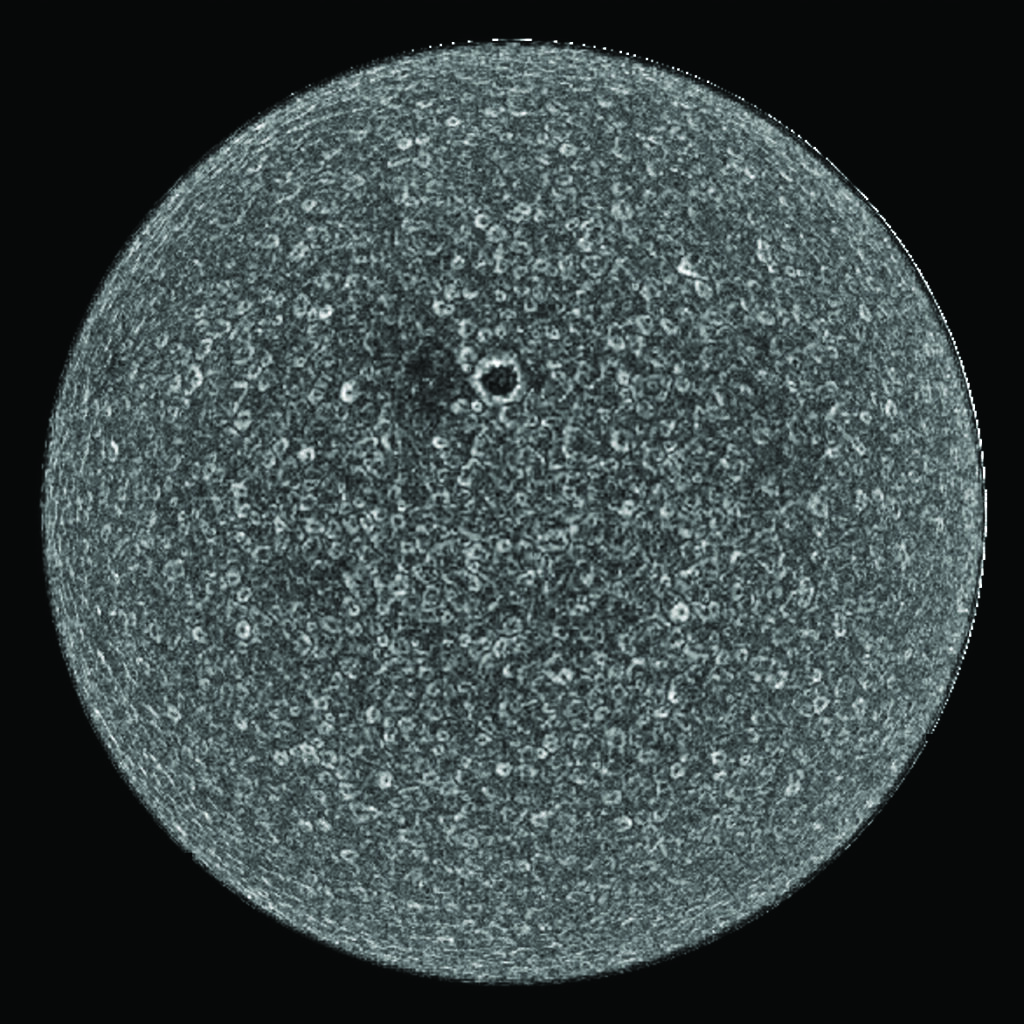

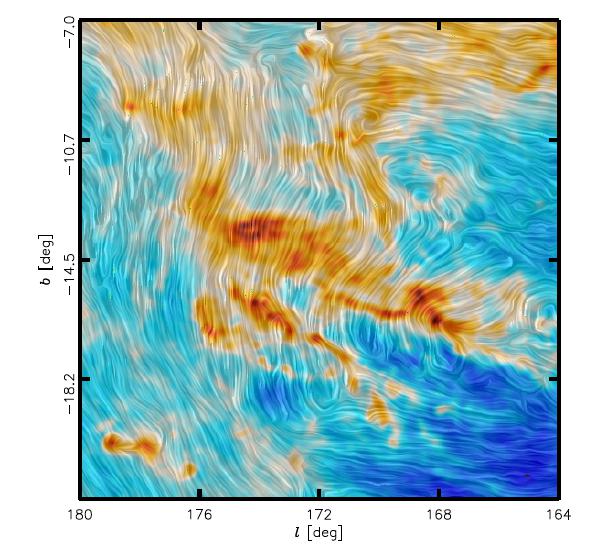

Le champ magnétique joue-t-il un rôle dans ce processus ? On peut aujourd’hui tracer le champ magnétique dans le milieu interstellaire, grâce à une propriété de très petits grains de poussière interstellaire magnétiques ou paramagnétiques : ils se comportent comme de minuscules aimants, qui tournent comme des toupies autour des lignes de force du champ magnétique et émettent dans l’infrarouge lointain un rayonnement thermique, partiellement polarisé perpendiculairement à la direction du champ magnétique. En observant cette polarisation (et les satellites Planck et Herschel étaient équipés pour cela), on obtient donc la direction du champ magnétique. La figure 3 en montre un exemple. On constate que le champ magnétique est plutôt perpendiculaire aux filaments lorsque ceux-ci sont assez denses, ce qui favorise l’écoulement de la matière interstellaire (laquelle est toujours partiellement ionisée et donc conductrice de l’électricité) le long des lignes de force du champ : cela alimente les filaments, comme on peut le voir figure 2 à droite. Cependant, le champ magnétique ne semble pas affecter beaucoup l’effondrement lui-même qui conduit à la formation des étoiles, car les observations sont en bon accord avec la théorie où on ne le fait pas intervenir.

3. Le champ magnétique dans la région du Taureau, observé par le satellite Planck. Les coordonnées sont la longitude galactique l et la latitude galactique b. Les couleurs représentent la densité de colonne de la matière interstellaire, obtenue à partir de l’observation de l’émission de la poussière en ondes submillimétriques. La « draperie » superposée montre l’orientation du champ magnétique. On constate qu’aux faibles densités, le champ magnétique est plutôt aligné avec les structures, tandis que dans les filaments plus denses, il est plutôt perpendiculaire aux filaments, ce qui favorise la chute de matière sur ces filaments. (D’après Planck Collaboration, Astronomy & Astrophysics 586, A138, 2016)

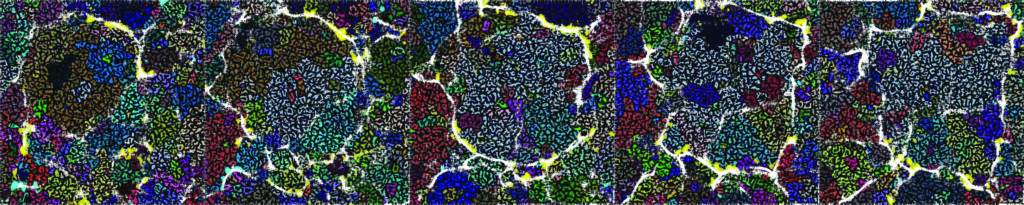

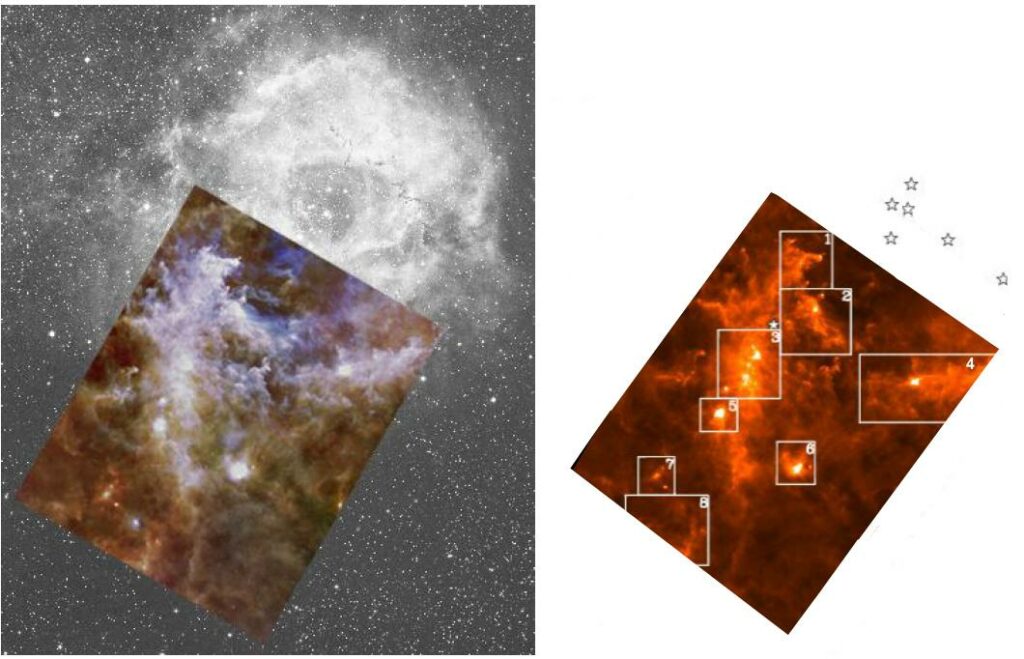

Alors que la formation des étoiles de petite masse qui vient d’être décrite a surtout lieu dans les filaments interstellaires et est spontanée, celle des étoiles de grande masse, qui est toujours accompagnée de formation d’étoiles moins massives, se produit dans de grands nuages plus chauds et semble généralement nécessiter une action extérieure. On a cité plus haut le cas du nuage situé à l’arrière de la nébuleuse d’Orion, chauffé par le rayonnement des étoiles O, jeunes et massives, du Trapèze, et où se forment des étoiles de toutes masses. Un autre exemple est celui d’un nuage associé à la nébuleuse de la Rosette (fig. 4). L’augmentation de pression qui résulte de l’ionisation et des vents produits par les étoiles chaudes, ou de l’onde de choc qui borde le reste en expansion des supernovæ, ou même à plus grande échelle le passage d’un bras de spirale, pendant lequel le gaz est comprimé, sont les déclencheurs de l’effondrement des parties les plus denses du milieu interstellaire.

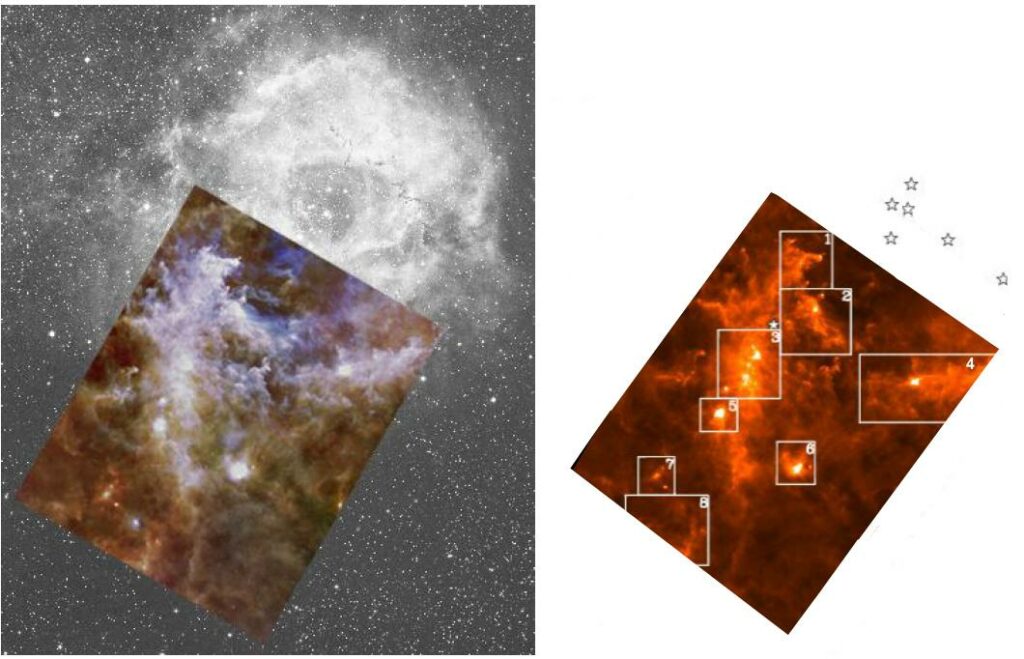

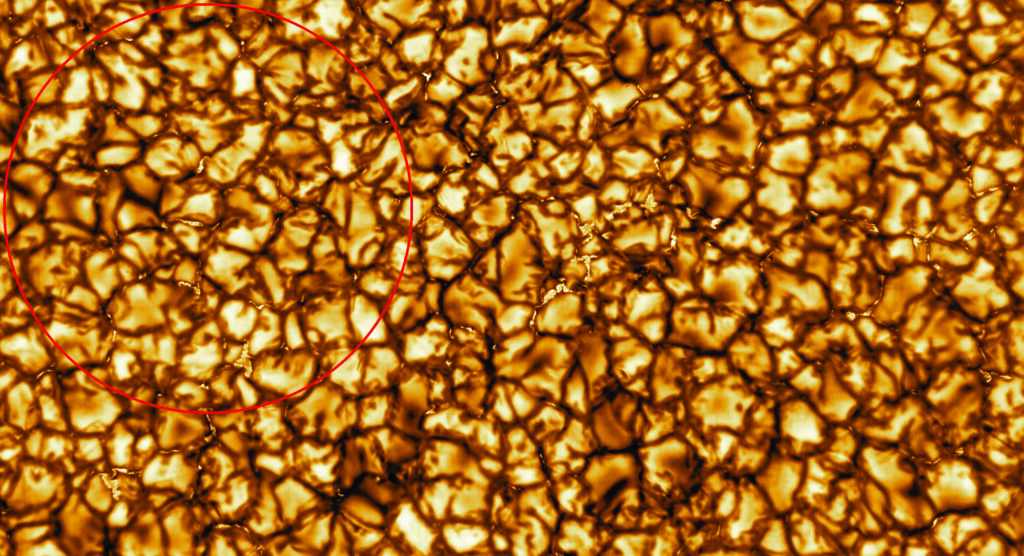

4. Formation contagieuse d’étoiles dans la nébuleuse de la Rosette (NGC 2244), observée avec le satellite Herschel.

À gauche, image en infrarouge lointain de l’émission des poussières interstellaires à 70 mm (bleu), 160 mm (vert) et 500 mm (rouge), superposée à une image visible en noir et blanc. À droite, image du même champ à 250 mm montrant les zones de formation stellaire, où des concentrations de matière de 20 à 160 masses solaires sont visibles comme des points brillants. C’est là que se formeront les étoiles. Les étoiles O qui ionisent la nébuleuse sont indiquées au- dessus. (D’après Schneider N. et al., Astronomy & Astrophysics 518, L83, 2010)

L’effondrement du nuage initial

Les condensations dans le gaz interstellaire peuvent s’effondrer spontanément sous l’effet de leur propre gravité lorsque leur masse est supérieure à une certaine quantité, nommée masse de Jeans, du nom de l’astronome anglais James Jeans (1877-1946), qui a le premier étudié ce problème : par exemple, dans un nuage moléculaire à la température de 10 K avec une densité de 5 000 molécules d’hydrogène par centimètre cube, la masse de Jeans est de l’ordre d’une dizaine de masses solaires. Mais, comme nous venons de le voir, une augmentation de la pression extérieure peut favoriser cet effondrement. Le nuage peut aussi se fragmenter, si bien que dans ce cas l’étoile finale n’a pas la masse de Jeans. Ces phénomènes ne sont pas très bien compris, car la présence de turbulence ou d’un champ magnétique vient compliquer la situation. Une fois l’instabilité déclenchée, tout se passe rapidement… à l’échelle astronomique : par exemple, le nuage que nous venons d’évoquer s’effondrerait complètement en 400 000 ans, si deux phénomènes ne venaient pas ralentir et même arrêter la chute.

Tout d’abord, la contraction produit une augmentation de pression qui chauffe le gaz dont est constitué le nuage. Au début, la chaleur peut être évacuée par rayonnement, mais cela ne dure guère, car ce rayonnement a de plus en plus de mal à sortir : le nuage devient vite complètement opaque dans le visible et même dans l’infrarouge proche et moyen. Ensuite, même l’émission des raies moléculaires radio, en particulier celles de la molécule CO, et dans l’infrarouge lointain l’émission de la poussière qui accompagne le gaz ne peuvent plus guère sortir du nuage. Celui-ci est donc de plus en plus chaud : la pression augmente et stoppe l’effondrement de la partie centrale du nuage, le cœur. Celui-ci continue cependant à croître grâce à la chute de la matière qui l’entoure. Si la masse du cœur ainsi alimenté est suffisante, plus de 0,08 fois celle du Soleil, les réactions nucléaires peuvent s’amorcer : une étoile est née. Si elle est plus petite, on a affaire à une étoile avortée, une naine brune. Il apparaît cependant que les fragments opaques ne peuvent aboutir à une étoile, qu’elle soit normale ou avortée, que si leur masse est supérieure à 0,007 masse solaire, soit 7 fois la masse de Jupiter : sinon, ils finissent par se disperser. Ainsi, les planètes ne peuvent généralement pas être formées par l’effondrement d’un nuage interstellaire, sauf peut-être les plus grosses d’entre elles (la distinction entre très grosses planètes et naines brunes n’est d’ailleurs pas claire).

5. Un disque protostellaire et un jet bipolaire observés dans la région d’Orion avec le télescope spatial Hubble. Du disque, on ne voit que les surfaces éclairées par les étoiles de la région, ses parties internes étant très opaques. Les dimensions de l’image correspondent à 900 × 900 années-lumière. (Nasa et dessin de l’auteur)

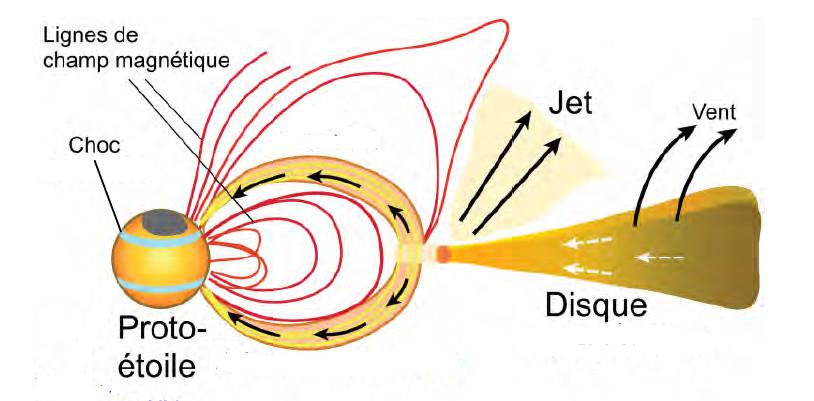

Un autre phénomène, que nous avons négligé jusqu’ici mais qui affecte profondément l’effondrement, est la rotation du nuage qui s’effondre : cette rotation, qui paraît être presque toujours présente en raison des mouvements dans le nuage initial et surtout de sa turbulence, produit une force centrifuge qui s’oppose à la contraction sauf le long de l’axe de rotation, et l’objet s’aplatit donc en s’effondrant. S’il tourne trop vite, il peut se scinder et former une étoile double, par un mécanisme dont les détails ne sont pas encore très bien compris. S’il ne tourne pas trop vite, un disque en rotation se forme autour du cœur. C’est sur ce disque que tombe la matière environnante, tandis que la chute de matière sur le cœur, qui fait grossir la proto-étoile, se fait principalement à partir de l’intérieur du disque. Cependant, cette chute est entravée par la force centrifuge dans le disque en rotation, qui s’oppose à la progression de la matière vers l’intérieur. Il faut donc évacuer de l’intérieur du disque, au moins en partie, le moment cinétique de rotation. C’est bien ce qui s’est passé lors de la formation du Système solaire, où l’essentiel du moment cinétique se trouve dans la révolution des planètes tandis que le Soleil ne tourne que lentement sur lui-même.

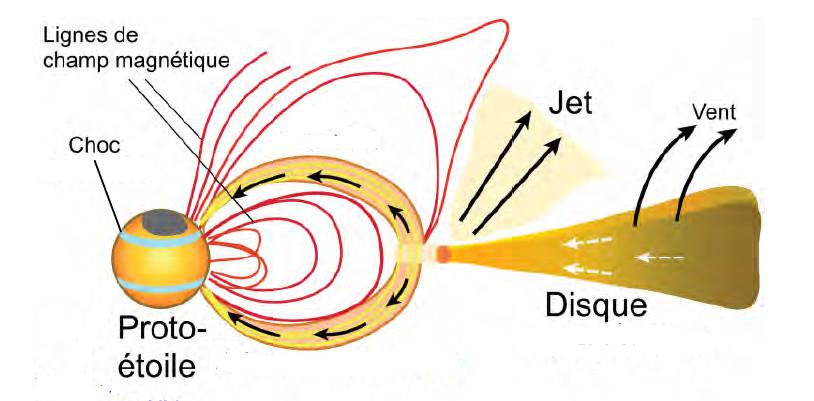

6. Capture de matière du disque par la protoétoile et formation du jet. Le champ magnétique de la protoétoile canalise la matière du disque capturée, qui forme un choc en tombant sur l’objet. Une partie de la matière est expulsée sous la forme d’un jet tournant, qui entraîne avec lui une partie du moment cinétique. Cela diminue donc la vitesse de rotation des parties internes du disque, ce qui permet à la matière de tomber sur la protoétoile, la force centrifuge étant fortement réduite. (Adapté de Hartmann et al., Annual Review of Astronomy & Astrophysics, 54, 135, 2016)

L’observation montre que ce moment cinétique est principalement emporté, avec une partie de la matière, par un jet émis de chaque côté du disque, jet qui est en rotation rapide sur lui-même. De tels jets bipolaires (fig. 5) sont si fréquemment observés qu’ils paraissent être la règle. La théorie montre qu’un champ magnétique est nécessaire pour engendrer le jet (fig. 6). Le jet bipolaire entraîne avec lui une partie du nuage moléculaire résiduel, ce qui ralentit sa propre rotation.

Les jets bipolaires sont quelquefois observables dans le visible, quand l’extinction par ce qui reste du nuage initial n’est pas trop forte. On les observe plus facilement dans l’infrarouge et en ondes radio, où l’extinction ne gêne pas, par l’émission de la poussière et des molécules qu’ils contiennent. À leur extrémité, on voit les régions où la matière avoisinante est comprimée par l’arrivée du jet, formant un choc qui excite le rayonnement de petits objets, les objets de Herbig-Haro, du nom de leurs découvreurs (fig. 7).

7. Un jet bipolaire observé par le télescope spatial Hubble, se terminant à ses extrémités par les objets de Herbig-Haro HH 46, à gauche, et HH 47, à droite. Le jet est déformé par son interaction avec le milieu interstellaire environnant. La longueur de la barre verticale correspond à 1 000 unités astronomiques. L’étoile centrale, à peine visible mais très brillante dans l’infrarouge, est la protoétoile qui a émis le jet, affectée par l’extinction. (Nasa)

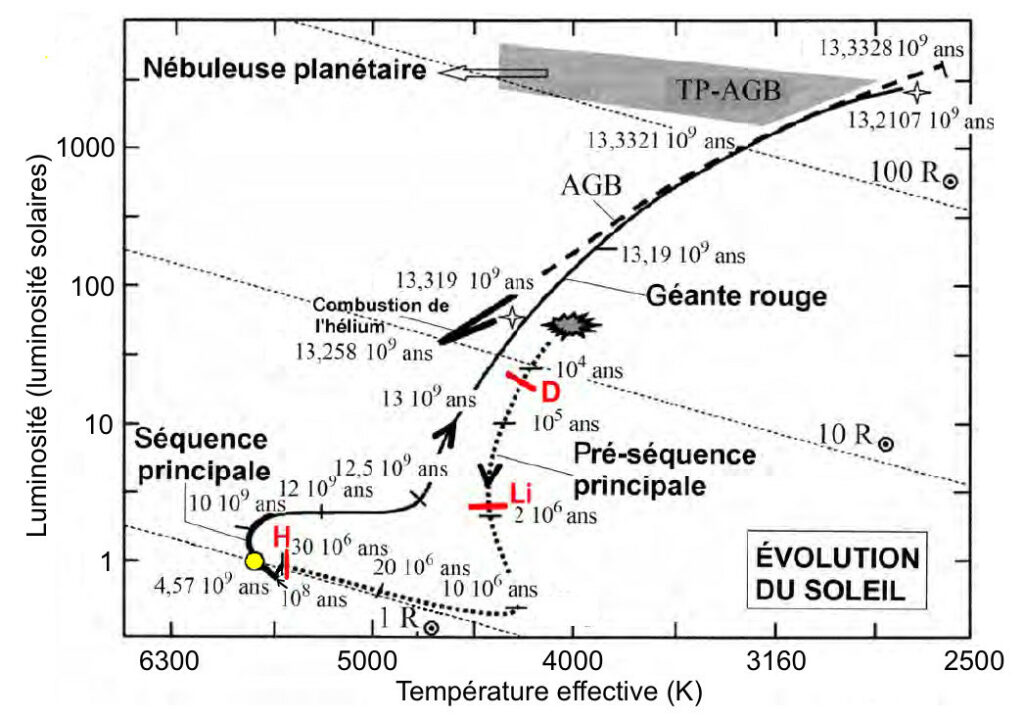

L’évolution d’une étoile de 1 masse solaire

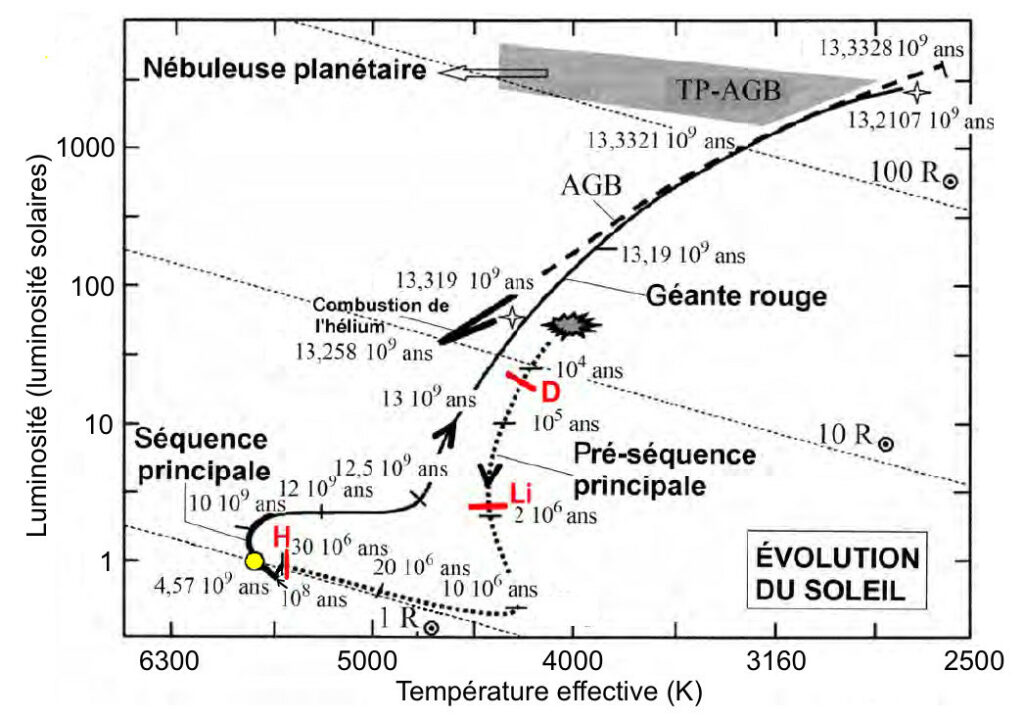

La figure ci-dessous (d’après A. Maeder, 2009) montre l’évolution d’une étoile de la masse du Soleil dans un diagramme température-luminosité (échelles logarithmiques). Les lignes d’égal rayon de l’étoile sont indiquées, en rayons solaires, et la position actuelle du Soleil est marquée par un cercle jaune. Le temps à partir de la naissance de l’étoile est indiqué le long de la trajectoire d’évolution, et les moments où commence la fusion du deutérium, du lithium et de l’hydrogène sont en rouge. Le temps initial n’est pas le même ici que dans la figure 8 : il est environ 200 000 ans après, vers la fin de la phase d’évolution correspondant à la classe 1, au moment où la protoétoile devient bien visible et ne capture plus guère la matière du disque. À ce moment, elle a un rayon d’environ 10 fois le rayon du Soleil, et elle se contracte à température de surface sensiblement constante, tandis que sa température centrale augmente, déclenchant la fusion du deutérium D puis du lithium Li (en rouge) : c’est la classe 2, et l’étoile est une T Tauri. Elle atteint pratiquement son rayon final après 10 millions d’années, puis sa température de surface augmente de même que sa température interne, jusqu’à ce que la fusion de l’hydrogène en hélium s’amorce (classe 3). Elle arrive alors, après une centaine de millions d’années, sur la séquence principale, où elle va lentement évoluer pendant 10 milliards d’années, toujours en tirant son énergie de la fusion de l’hydrogène. Lorsque celui-ci est épuisé au centre, sa combustion continue autour d’un noyau d’hélium où il n’y a plus de réactions nucléaires. La production d’énergie augmente progressivement, ce qui occasionne une expansion des couches externes de l’étoile ; l’accroissement rapide du rayon n’est pas suffisamment compensé par l’augmentation de la production d’énergie pour maintenir une température de surface élevée : l’étoile devient une géante rouge plus froide, qui évolue assez rapidement. À l’âge de 13,2 milliards d’années se produit le flash de l’hélium dans le cœur extrêmement dense, dont la matière est dégénérée : ce n’est plus qu’une purée de noyaux atomiques et d’électrons, où la température a atteint un milliard de degrés, et l’hélium s’y transforme en carbone de façon explosive. La structure de l’étoile se réajuste rapidement avec pour conséquence une décroissance de la production d’énergie par fusion de l’hydrogène : la luminosité et le rayon diminuent rapidement (entre les deux étoiles à 4 branches de la figure). L’étoile a alors une structure en couches : autour d’un cœur inerte composé essentiellement de carbone se trouve une épaisse couche d’hélium qui fusionne en éléments plus lourds près du cœur, couche au-dessus de laquelle l’hydrogène continue à se transformer en hélium. L’énergie produite par la fusion de l’hélium fait que l’étoile redevient une géante en suivant une trajectoire semblable à celle effectuée précédemment : on l’appelle branche asymptotique ou AGB (de l’anglais Asymptotic Giant Branch). La fusion de l’hélium devient instable si bien qu’il se produit des impulsions thermiques (phase TP-AGB, TP pour Thermal Pulses), lesquelles occasionnent d’importantes pertes de masse. L’étoile se retrouve finalement sous la forme de son cœur très chaud, dont le rayonnement ultraviolet ionise la matière expulsée : c’est une nébuleuse planétaire. L’étoile centrale termine sa vie comme naine blanche.

Les différentes étapes de la formation des étoiles

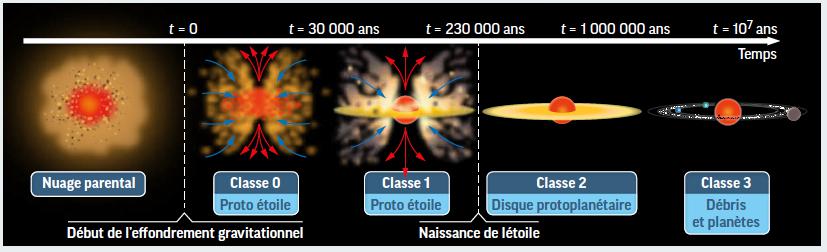

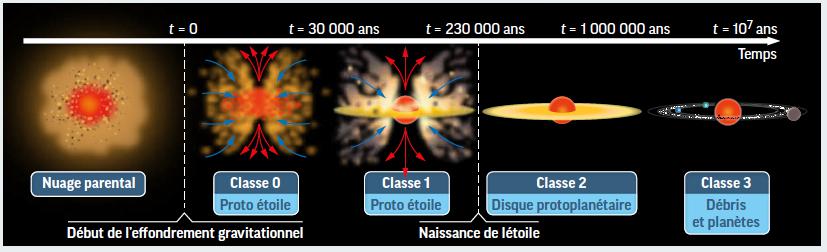

Les étapes de l’évolution de la protoétoile vers l’étoile finale sont aujourd’hui bien connues, au moins pour les étoiles de masse faible ou moyenne, sous la forme de quatre classes illustrées par la figure 8.

La classe 0 correspond au stade où la protoétoile est généralement inobservable dans le visible et même dans l’infrarouge proche et moyen, car elle est cachée par la matière qui s’effondre, qui est très opaque : on ne détecte en général que le rayonnement de la poussière de cette matière, qui émet en ondes submillimétriques et millimétriques. C’est à ce stade que la proto-étoile acquiert l’essentiel de sa masse, et qu’un jet bipolaire se forme. La capture de matière par la protoétoile paraît très fluctuante au cours du temps ; les épisodes où elle est très intense correspondent à des objets qui peuvent être temporairement très lumineux, même dans le visible. On les nomme FU Orionis, du nom de leur prototype dont la magnitude a augmenté de 16,5 à 9,6 en 1937 ; elle s’affaiblit lentement depuis.

8. L’évolution d’une protoétoile depuis l’effondrement initial jusqu’à l’étoile complètement constituée est décrite sous la forme de quatre classes. L’échelle de temps correspond à une étoile de masse approximativement solaire. (D’après Philippe André)

La classe 1 correspond à des objets beaucoup plus lumineux en moyenne que ceux de la classe 0. Ils émettent dans tout l’infrarouge. Le nuage primordial est en voie de disparition, révélant la protoétoile et son disque circumstellaire. La chute de matière a beaucoup diminué, ainsi que le jet bipolaire.

Dans la classe 2, l’étoile est complètement formée, avec un rayon initial 10 fois plus grand que celui de l’étoile finale et en conséquence une luminosité plus élevée. Elle se contracte progressivement ; la température centrale augmente et les réactions nucléaires s’y amorcent par la fusion du deutérium à 1 million de degrés, puis du lithium à une température un peu plus élevée. La température de surface varie peu, et la luminosité diminue. Le disque circumstellaire est encore important, mais le jet a disparu. Ce stade correspond aux étoiles dites T Tauri, du nom de leur prototype. Elles sont très variables, et leur spectre montre de fortes raies d’émission, produites par le gaz du disque excité par le rayonnement de l’étoile.

La classe 3 correspond à une étoile qui a presque atteint son rayon final. Sa température de surface croît, et son cœur atteint trois millions de degrés, ce qui va permettre la fusion de l’hydrogène. Elle parvient alors sur la séquence principale, où elle passera l’essentiel de sa vie. Son rayonnement a chassé le gaz des parties centrales du disque, où ne subsistent que des débris solides et où se formeront les planètes rocheuses comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars, tandis que les planètes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se formeront plus loin, là où il reste du gaz… Mais cela est une autre histoire que nous ne détaillerons pas ici (voir l’Astronomie, juillet-août 2018, p. 28-35).

par James Lequeux, Observatoire de Paris-PSL

Publié dans le numéro de l’Astronomie n°181

Pour en savoir plus

Lequeux J. Naissance, évolution et mort des étoiles, EDP Sciences, Les Ulis, 2011.

par Sylvain Bouley | Juil 26, 2024 | Zoom Sur

La vie de l’astronome chinois Cheng Maolan (1905-1978) est étroitement liée à la naissance de l’astrophysique observationnelle française et chinoise. Il passa trente ans de sa vie en France avant de retourner dans sa patrie, traversant ainsi des événements majeurs de l’histoire du xxe siècle. Mais il faudra patienter quarante ans après sa mort pour qu’il devienne un « héros de la nouvelle Chine ».

Nous sommes en 1905, à Shawo, petit village niché dans la campagne chinoise à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Pékin (aujourd’hui Beijing). C’est là que naît un garçon, le 18 septembre, au sein de la famille Tcheng. Son père, à la fois petit propriétaire terrien et charpentier, le nomme pour lui porter bonheur « Mao Lin » : Mao signifie « prospère, prospérité », Lin veut dire « fleur évoquant l’orchidée », image évoquant « l’abondance» . Hélas, comme nous le verrons, Tcheng Mao Lin (程 = Tcheng, 茂 = Mao, 蘭 = Lin en écriture traditionnelle), devenu Cheng Maolan en transcription moderne, ne connaîtra ni l’une ni l’autre.

Famille chinoise à la campagne dans les années 1900. (Cliché T. Montmerle)

Dans la Cité interdite, l’impératrice douairière Tseu-Hi (Cixi) règne d’une main de fer, mais l’Empire vacille. Sous les coups de boutoir des puissances occidentales (dix pays y compris la Russie tsariste), et du Japon, les ressources de la Chine sont littéralement pillées. En 1901, un traité humiliant la punit d’une indemnité énorme (équivalente à dix milliards de dollars aujourd’hui), en réparation des dommages causés aux légations étrangères à Pékin par la « révolte des Boxers ». Inondé d’opium indien par les Anglais depuis des décennies, le pays est au bord du gouffre.

Le réveil chinois et le Mouvement Travail-Études

Mais une relève semble s’organiser autour de l’idée d’abattre le régime impérial et d’instaurer une république, en s’inspirant d’idées venues de l’étranger. D’une part, la « modernisation » (à l’occidentale) du Japon de l’ère Meiji, entamée en 1868, attire de nombreux étudiants chinois, et d’autre part, des idées nouvelles sont importées d’Europe, notamment issues des mouvements anarchistes de pays comme la France ou la Russie. C’est dans cette mouvance que s’inscrit un personnage central pour le destin de Cheng Maolan, Li Shizeng (Li Yuying).

Li Shizeng (1881-1973), fondateur du Mouvement Travail-Études. (Bibliothèque municipale de Lyon, fonds de l’Institut franco-chinois de Lyon. Didier Nicole BML)

Celui-ci, élevé dans une famille cultivée proche de la Cour, part à Paris en 1902 en compagnie d’amis chinois fermement opposés au régime impérial et attirés par les idées anarchistes. L’un d’eux avait rencontré Sun Yat-sen, alors en exil (premier, quoique éphémère, président de la république de Chine dix ans plus tard). Il convainquit Li Shizeng de rejoindre son mouvement, appelé la Ligue jurée en France. Ce fut le début d’une longue et passionnante histoire de contacts entre la France et la Chine, évidemment trop longue pour être racontée ici, mais dont un épisode décida du destin de Cheng Maolan : Li Shizeng créa en 1908 le Mouvement Travail-Études, dont le but était de faire venir en France des centaines d’ouvriers chinois, à la fois en leur trouvant un emploi et en les instruisant, pour les familiariser avec un environnement « progressiste » (par rapport à la Chine) qu’ils développeraient à leur retour. Mais dans le contexte économique difficile suivant la Grande Guerre, et notamment un chômage important, Li Shizeng avait de plus en plus de mal à trouver du travail pour les ouvriers chinois qu’il recrutait, et le Mouvement Travail-Études dut cesser ses activités en 1920.

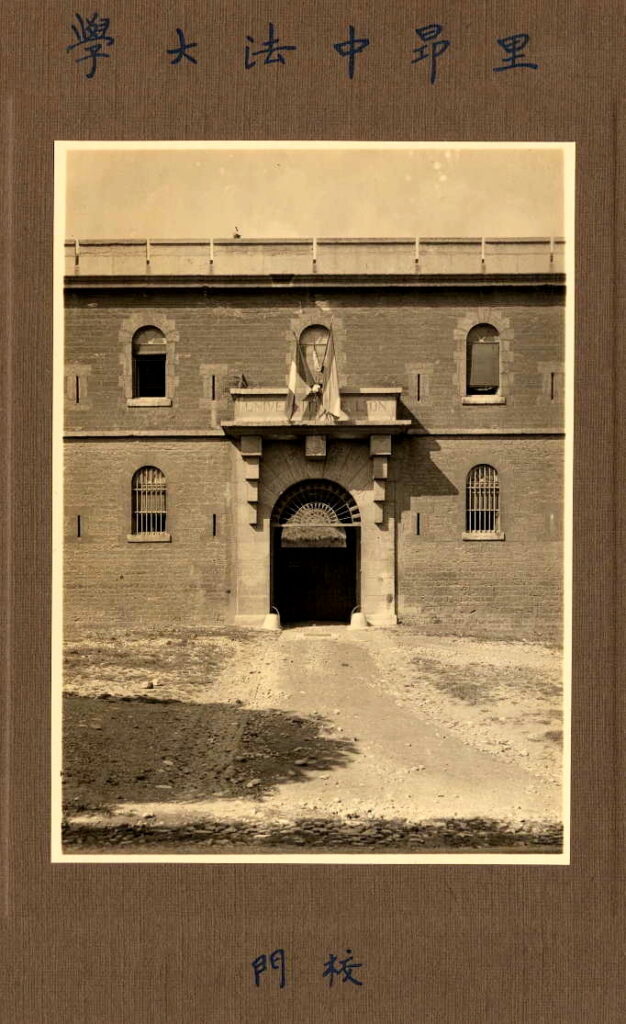

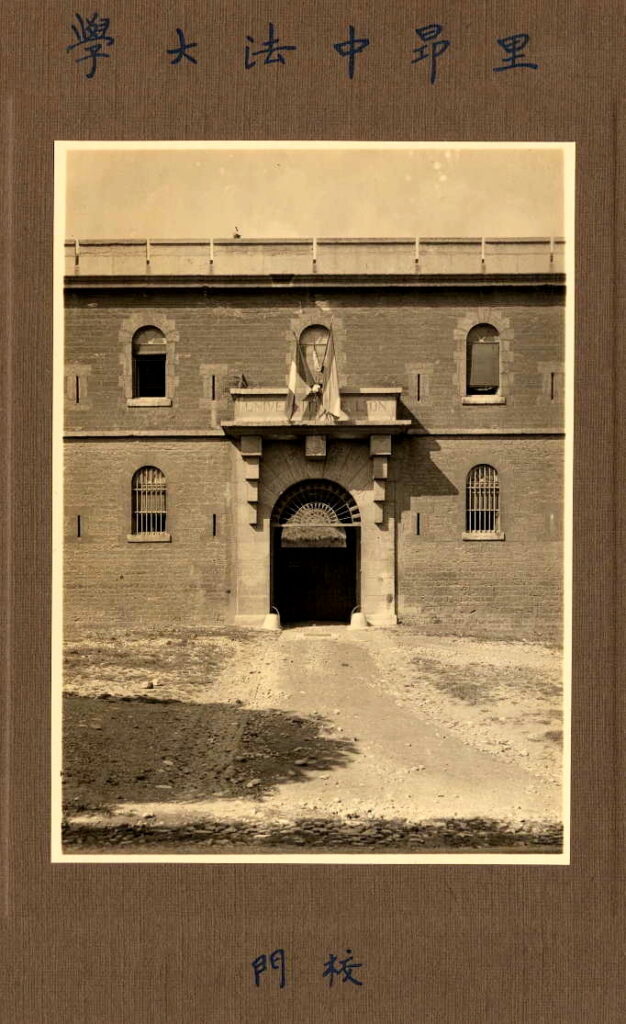

Cette porte austère existe encore aujourd’hui, avec la même inscription gravée en majuscules : « Université de Lyon » (ici derrière les drapeaux) et « Institut franco-chinois » (au-dessus de la porte). (Crédit : IFCL)

Néanmoins, grâce à ses relations tant en France qu’en Chine, Li Shizeng proposa une nouvelle formule, sans doute aussi plus adaptée aux besoins de la jeune république de Chine qui avait vu le jour le 1er janvier 1912, à savoir la création d’un établissement franco-chinois d’enseignement supérieur, ouvert sur concours aux étudiants chinois (et aux étudiantes, une première à l’époque) de niveau universitaire. Un tel établissement serait financé par les gouvernements des deux pays, de grandes universités en Chine (Shanghaï, Pékin, etc.), et pour la France, en puisant en partie dans… sa part de l’indemnité des Boxers ! Après moult négociations, la ville de Lyon, qui avait une longue tradition de liens avec la Chine autour du commerce de la soie, fut choisie pour abriter cet établissement. Sa finalité était de contribuer à la création d’une élite scientifique et économique chinoise, qui entretiendrait des relations privilégiées avec la France. Afin de loger les étudiants et les étudiantes, le ministère de la Guerre fournit un ensemble de bâtiments désaffectés, le fort Saint-Irénée. Situé sur les hauteurs de la ville, à l’ouest de la Saône, ce fort se trouvait aussi par coïncidence à quelques kilomètres seulement au nord de Saint-Genis-Laval, site de l’observatoire de Lyon, fondé en 1878.

L’Institut franco-chinois de Lyon

C’est ainsi que naquit, en 1921, l’Institut franco-chinois de Lyon (IFCL). C’était à l’époque le seul établissement ayant rang d’université en dehors de la Chine, dont Cheng Maolan fut, et comme nous le verrons dans des conditions difficiles, pensionnaire pendant près d’une vingtaine d’années !

Mais n’anticipons pas. Comment se fait-il que Cheng Maolan, issu d’un milieu rural, ait pu avoir connaissance d’un programme faisant venir en France de jeunes Chinois, alors que (s’ils en avaient les moyens) le choix d’une formation à l’étranger à cette époque se portait plutôt vers le Japon ou les États-Unis ? Sans qu’on le sache avec certitude, il est vraisemblable que Cheng Maolan ait fait ses études secondaires à Baoding, la « grande ville » voisine de sa commune. Or, c’était aussi à proximité de cette ville, à Gaoyang, qu’était né Li Shizeng, qui y avait même fondé, dès avant la Première Guerre mondiale, une école préparatoire pour les ouvriers volontaires désireux de partir en France dans le cadre du Mouvement Travail-Études. Avec la création de l’IFCL, l’école préparatoire, de niveau « post-bac » et délivrant un cursus de six mois, déménagea dans les environs de Pékin, mais Cheng Maolan devait forcément connaître son existence. Le hic, c’est que la nouvelle école était payante… Or, sa réputation (et celle du jeune IFCL) devait être grande, car Cheng Maolan put convaincre son père de vendre une parcelle de terrain pour financer ses études, et probablement son voyage, assorti d’un peu d’argent de poche. Nous sommes alors en 1925, il passe son examen de sortie avec succès. Il a 20 ans, et il ne sait pas qu’il ne reverra la Chine que trente-deux ans plus tard.

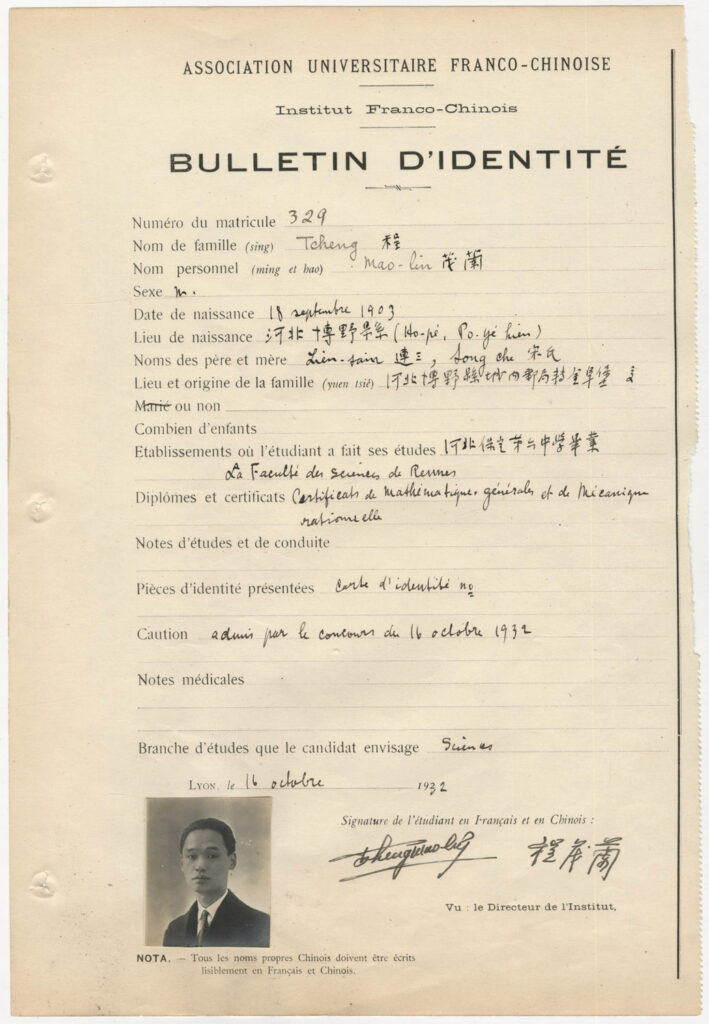

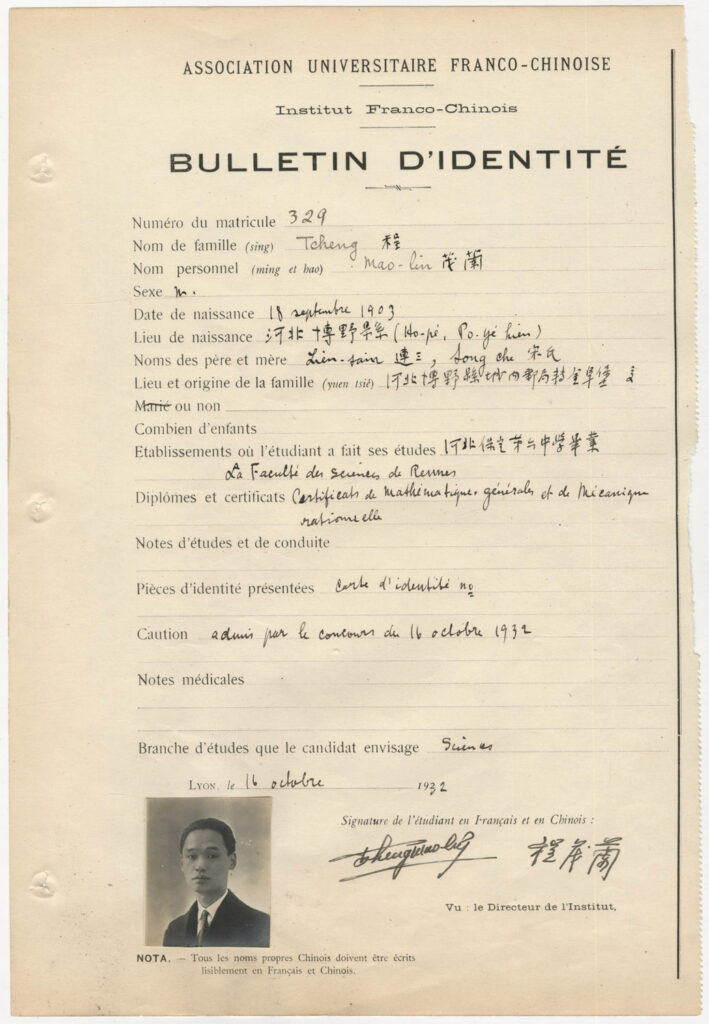

Bulletin d’inscription de Cheng Maolan à l’Institut franco-chinois de Lyon. (Fonds IFCL)

Ayant pris son bateau à Shanghaï, Cheng Maolan arrive à Marseille courant janvier 1926, après plus d’un mois de traversée via le canal de Suez. Normalement, sa voie était toute tracée : il devait ensuite prendre le train pour Lyon, afin de rejoindre les treize autres étudiants admis à l’IFCL cette année-là. Parmi eux, Tchao Tsin Yi (Zhao Jinyi), qui était entré à l’IFCL dès sa création en 1921, et finissait un doctorat en mathématiques tout en travaillant à l’observatoire de Lyon un peu plus tard (1927-1928), pour revenir en Chine aussitôt après. Ou encore Zhang Yun (Chang Yuin), entré en même temps que Zhao Jinyi, qui travailla à l’observatoire de Lyon dès 1924 et retourna en Chine en 1926 après avoir soutenu une thèse en astronomie. On aurait donc pu imaginer un destin similaire pour Cheng Maolan, mais si celui-ci s’était réalisé, nous ne parlerions sans doute pas de lui aujourd’hui ! Or, contre toute attente, Cheng Maolan disparaît. Aucune trace de lui pendant six ans ! En effet, ce n’est qu’à la rentrée de 1932, le 16 octobre, qu’il s’inscrit à l’IFCL.

Pourtant, il avait dû repasser le concours d’admission, celui qu’il avait réussi à Baoding étant devenu caduc, et de plus il devait être en possession d’au moins deux certificats de licence. Or, il apporte à l’appui de son dossier d’inscription un certificat de mathématiques générales, et un autre de mécanique rationnelle, en bonne et due forme, délivrés respectivement en mai et en octobre 1931 par… l’université de Rennes ! Il faut donc croire que, par un obscur concours de circonstances, Cheng Maolan avait traversé la France et s’était installé en Bretagne tout en préparant avec succès ses certificats réglementaires, avant de revenir à sa destination prévue initialement.

Une difficile vie lyonnaise

Quoi qu’il en soit, voici donc Cheng Maolan enfin arrivé à Lyon, avec un statut de « pensionnaire boursier » à l’IFCL : nourri, logé, blanchi. En réalité, il va mener une vie de galère, dont les archives de l’IFCL témoignent : écrites en lettres élégamment tracées, on y trouve des demandes renouvelées d’assistance financière (finalement accordées par la direction de l’Institut), mentionnant l’impuissance de sa famille à l’aider, car sans doute trop modeste. Il recourt probablement à des petits boulots, expliquant la lenteur de sa scolarité : il n’obtient sa licence complète, nécessitant deux autres certificats, qu’en 1935. Mais pas n’importe lesquels : « Calcul différentiel et intégral », en conformité avec son cursus en mathématiques, et surtout « Astronomie approfondie », cours donné par Jean Dufay, arrivé à l’observatoire de Lyon en 1929 et nommé son directeur en 1933. Cette orientation avait sans doute été inspirée par la présence de trois autres doctorants chinois dont Dufay était le directeur de thèse : Liau Ssu-Pin (Liu Sibin) et Wang Shi-Ky (Wang Shikui), tous deux arrivés à l’IFCL en 1932, qui obtinrent respectivement leur doctorat en 1935 et 1936, ainsi que Tien Kiu (Tian Qu), qui était arrivé avant (en 1930), mais soutint sa thèse plus tard (en 1938).

Cheng Maolan en 1932 (Observatoire de Lyon et IFCL)

Nonobstant la situation précaire de Cheng Maolan, mais convaincu des qualités intellectuelles de son étudiant, Jean Dufay le prit sous son aile. Cette décision était vitale pour lui : la direction de l’IFCL était certes assez souple, l’interrogeant régulièrement sur l’état d’avancement de sa thèse et ne lui coupant pas les vivres tant qu’il ne l’avait pas soutenue, mais cette situation ne pouvait pas durer. Pire : à la suite de l’invasion de la Chine par le Japon impérial en 1937, le Hebei, province natale de Cheng Maolan, se trouvait entièrement occupé, anéantissant tout espoir d’une aide familiale exceptionnelle, voire d’un éventuel retour au pays. L’avenir s’annonçait plutôt sombre…

Jean Dufay en 1933 (Observatoire de Lyon et IFCL)

De fait, même avec une licence en poche, la route vers l’obtention d’un doctorat devait s’annoncer particulièrement difficile. Jean Dufay voulait moderniser le programme des activités observationnelles de l’observatoire de Lyon en y introduisant plus de physique, notamment en développant la spectroscopie, jusqu’alors peu pratiquée en France. Or, si Cheng Maolan était un « fort en maths », son bagage de licence, constitué d’un seul certificat en astronomie, était trop mince pour démarrer une thèse. Dufay l’engagea donc dans la voie de l’obtention d’un diplôme d’études supérieures, comportant une part d’activité de recherche sur le tas, autrement dit une « pré-thèse ».

De fait, Cheng Maolan n’obtint son diplôme qu’au bout de quatre ans, en juillet 1939. Mais son travail eut entre-temps les honneurs de la presse : en 1937, il publia (comme seul auteur : « Tcheng, M.-L. ») une note dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences intitulée « étude photométrique des minima d’Algol » (en français bien sûr, comme il était d’usage à l’époque). Algol (bêta Persei) étant une étoile binaire à éclipses, de période 2,87 jours, il s’agissait d’enregistrer à plusieurs reprises à cinq longueurs d’onde (visibles), aussi précisément que possible, l’instant de passage du minimum de luminosité du système pour mesurer d’éventuelles différences de propagation. Cheng Maolan, n’en trouva aucune (« à 1 ou 2 minutes près », selon les plaques photographiques utilisées). Il se rangeait ainsi aux côtés des Américains Harlow Shapley et John Scoville Hall qui, contrairement à beaucoup d’autres auteurs, avaient obtenu des résultats similaires à la même époque, confirmant ainsi un aspect important du postulat einsteinien sur l’invariabilité de la vitesse de la lumière. Validé par Charles Fabry, de l’Académie des sciences, ce résultat fit l’objet de deux (courts) articles parus dans les quotidiens Le Progrès et Le Matin, en date du 22 décembre 1937.

Puis Cheng et Dufay s’intéressèrent au spectre, très riche en raies d’émission et très mystérieux, d’une autre étoile binaire (spectroscopique), Gamma Cassiopeiae (première du genre à avoir été étudiée par Charles Wolff et Georges Rayet à l’Observatoire de Paris en 1867), et en publièrent les résultats dans une autre (courte) note, intitulée « Nouvelles raies d’émission dans le spectre de Gamma Cassiopeiae », et présentée à l’Académie des sciences le 7 août 1939.

Trois semaines plus tard, hélas, le ciel se couvrait de nuages noirs : Hitler envahissait la Pologne.

L’Occupation et la naissance de l’observatoire de Haute-Provence

Comme on le sait, cette invasion se traduisit en France par une mobilisation, certes générale, mais dans un climat de « drôle de guerre » ; les hostilités ne commencèrent pour de bon que le 10 mai 1940, et le pays s’effondra en un mois. Le maréchal Pétain, porté au pouvoir par l’Assemblée nationale le 17 juin, transféra son gouvernement à Bordeaux et signa un armistice avec l’Allemagne le 22, aux termes duquel la France était coupée en deux par une « ligne de démarcation » : « zone occupée » au nord et à l’ouest, et « zone libre » au sud. Le personnel de l’observatoire de Lyon, qui n’avait pas été mobilisé, déménagea lui aussi à Bordeaux après avoir mis ses installations en sûreté. Lyon fut brièvement occupée par les troupes allemandes, qui évacuèrent la ville le 7 juillet, car les accords d’armistice la situaient en zone libre. Malgré ces tragiques événements, l’observatoire put donc reprendre ses activités, aussi normalement que possible compte tenu des circonstances. La catastrophe était évitée. Mieux (si l’on peut dire), Cheng s’attela à rédiger sa thèse (Le Spectre de Gamma Cassiopeiae), accompagnée d’une « seconde thèse », en réalité un mémoire sur la relativité restreinte et l’espace-temps d’Einstein-Minkowksi. Il en soumit le manuscrit à l’imprimeur en février 1940. Néanmoins, la soutenance ne put intervenir qu’en 1941, sans doute à cause de la situation générale. Cette année-là, il devint enfin docteur… en mathématiques !

L’observatoire de Haute-Provence en 1943 : livraison du miroir du télescope de 120 cm avec l’unique véhicule de l’observatoire, roulant au gazogène. (Archives de l’OHP)

Paradoxalement, c’est à cette époque difficile que l’horizon de Cheng Maolan commença à s’éclaircir pour de bon. En effet, cinq ans plus tôt, et après plus d’une décennie de réflexion et de projets préliminaires menés sous la conduite d’André Danjon (alors directeur de l’observatoire de Strasbourg), la décision avait été prise de construire un grand observatoire de classe internationale, le premier en dehors de Paris, en Haute-Provence. Jean Dufay fut chargé de trouver le meilleur site possible. Après une longue prospection, il choisit un vaste terrain en pente couvert de buissons et de chênes verts, de moyenne altitude (600-700 m), mais avec un ciel nocturne exceptionnel, non loin de Saint-Michel, petit village de mille âmes situé à une trentaine de kilomètres de Forcalquier. En 1939, Jean Dufay avait été logiquement nommé directeur d’un observatoire « virtuel » (même si l’expression n’existait pas encore), en plus de l’observatoire de Lyon. La construction avait débuté juste avant la guerre sur le site qui était situé en zone libre, comme Lyon.

Le projet d’observatoire incluait à l’origine un équipement ambitieux : il était prévu que deux télescopes, l’un de 80 cm déjà disponible et installé provisoirement près de Forcalquier, et un autre, de 120 cm, en construction depuis 1936, seraient opérationnels dès 1938, ce dernier précédant la construction ou l’acquisition d’un télescope beaucoup plus grand (2 m de diamètre environ). Mais en raison des circonstances, Jean Dufay et Cheng Maolan durent se contenter de modestes spectrographes, dont deux furent installés en 1941, ce qui permit tout de même à Cheng d’entamer une vraie carrière d’astronome. En effet, Dufay, en tant que son directeur de thèse et nouveau directeur de ce qu’on appellerait bientôt « l’observatoire de Saint-Michel » (futur observatoire de Haute-Provence, nous dirons simplement OHP ici), avait sans doute bien joué, car il obtint pour lui de la part du CNRS (fondé en octobre 1939, pendant la « drôle de guerre ») un poste, en principe temporaire, de boursier, et il put ainsi aider au démarrage scientifique du nouvel observatoire. Changement radical pour Cheng, qui, après presque dix ans de précarité à Lyon (et sans doute dès son arrivée en France, six ans plus tôt), n’avait plus à s’inquiéter pour ses fins de mois.

Les premiers bâtiments (maison du directeur, cantine, début d’ateliers, etc.) avaient été construits dès 1939, et les observateurs comme Cheng pouvaient séjourner sur place pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce que lui-même put faire en 1941 (de juillet à novembre), 1942 (août et septembre), et 1943 (avril à juin) grâce à son statut de boursier en mission. En l’absence de télescopes en fonctionnement, ses observations à l’OHP furent essentiellement consacrées à l’étude spectroscopique du ciel nocturne, y compris les aurores boréales comme celle qui apparut au-dessus de Lyon le 1er mars 1941.

L’atelier d’optique de l’OHP dans les années cinquante. Charles Fehrenbach, son directeur, montre une pièce à ses collègues de l’observatoire de Lyon : Marie Bloch et Cheng Maolan (au milieu, arborant élégant costume trois-pièces, montre à gousset et béret basque à la mode). Le quatrième personnage n’est pas identifié. (Archives de l’OHP)

Pendant ce temps, l’Histoire accélérait le pas. En novembre 1942, les troupes allemandes franchissaient la ligne de démarcation, en réponse au débarquement allié en Afrique du Nord : la zone libre n’existait plus. Lyon fut à nouveau occupée par la Wehrmacht, mais pas la région plus au sud, à l’est du Rhône, qui comprenait notamment Grenoble et l’OHP : en vertu des accords passés entre Hitler et Mussolini, cette partie fut occupée par l’armée italienne. Mais après la destitution du Duce fin juillet 1943, les Allemands remplacèrent les Italiens, pour être eux-mêmes délogés par les Alliés à la suite du débarquement en Provence (15 août 1944). Dans cet environnement mouvant, l’observatoire fut épargné grâce à son isolement (au prix de conditions de vie difficiles et d’un approvisionnement parfois précaire) ; jusqu’à la Libération, seuls les parachutages destinés à la Résistance dans les environs pouvaient faire craindre une intervention de l’occupant.

Paradoxalement, c’est dans cette ambiance relativement paisible mais spartiate que l’OHP prit véritablement son essor, avec l’arrivée en mai 1943 d’un jeune astronome de 27 ans, Charles Fehrenbach. D’origine alsacienne, formé à l’astronomie par André Danjon à Strasbourg, agrégé de physique en 1937 puis nommé au lycée Saint-Charles de Marseille, le jeune professeur est mobilisé en 1939 comme sous-officier, puis essuie le feu allemand en 1940. Échappant de justesse à la captivité, il est démobilisé puis détaché, grâce à Danjon, à l’observatoire de Marseille début 1942, et de là, appelé comme directeur adjoint de l’OHP par Jean Dufay. En effet, celui-ci étant déjà directeur de l’observatoire de Lyon, ne suivait plus que de loin la construction de l’OHP, où il venait rarement. En conséquence, Fehrenbach assura en pratique et au quotidien les fonctions de directeur, notamment en résidant sur place, d’autres bâtiments ayant été construits entre-temps pour le personnel et les astronomes de passage.

La région de Saint-Michel fut libérée le 19 août 1944. Curieusement, malgré la mise en route du télescope de 120 cm un an plus tôt, Cheng ne se précipita pas à l’OHP, peut-être faute d’un instrument focal de spectroscopie : on ne trouve aucune trace de séjour entre juin 1943 et janvier 1945, mais il publia plusieurs articles. Alors que Lyon était libérée à son tour le 3 septembre 1944, Cheng continuait d’élire domicile à l’IFCL, qui comptait alors une soixantaine d’étudiants chinois, bloqués en France par l’entrée en guerre de leur pays aux côtés des États-Unis après l’attaque de Pearl Harbor.

Le tournant décisif : « l’appel de la patrie »

La paix revenue en Europe (8 mai 1945), l’administration française se remettait sur pied dans une certaine continuité : Cheng fut promu chargé de recherches transformant sa situation de boursier en un poste permanent. Mieux : ses travaux furent récompensés par un prix de l’Académie des sciences en décembre 1945. L’humble fils de paysans chinois était devenu, grâce à une initiative franco-chinoise (ou plus justement, comme disaient les Chinois, sino-française), un astronome respecté et apprécié. Il allait régulièrement en mission à l’OHP. En août 1948, il sortit de France pour la première fois depuis son arrivée pour aller assister, quoiqu’en tant que « représentant invité » pour la Chine, à la première assemblée générale de l’UAI (Union astronomique internationale) d’après guerre, à Zurich, en Suisse. Il prit part en 1953 à un colloque international sur la classification stellaire, organisé à l’Institut d’astrophysique de Paris par Evry Schatzman et Jean-Claude Pecker, réunissant une trentaine de participants. Il se vit même attribuer en 1956 les Palmes académiques par le ministère de l’Éducation nationale. Autant d’indices d’une carrière prometteuse au CNRS, dans laquelle, apparemment, la Chine n’aurait jamais sa place.

Mais désormais, la patrie de Cheng Maolan n’avait plus rien de commun avec celle qu’il avait quittée en 1925. Mao Tse-tung (Mao Zedong) avait proclamé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, avec pour capitale Pékin (Beijing). La plupart des astronomes chinois, réfugiés à Shanghaï, avaient refusé de suivre Chiang Kaï-shek replié à Taïwan, et accueillirent l’Armée populaire de libération maoïste qui s’était emparée de la ville sans combat. Ils se regroupèrent ensuite à Nankin (Nanjing), l’ancienne capitale de la république de Chine, où se trouvait son principal établissement astronomique, l’observatoire de la Montagne Pourpre.

L’un d’entre eux, Li Hen (Li Heng), un ancien étudiant de l’IFCL (de 1929 à 1933), avait passé ses deux dernières années en France à l’Observatoire de Paris et soutenu une thèse sur les céphéides. Après la guerre, il séjourna deux ans à l’université de Princeton, en 1948 et 1949, pour travailler avec Lyman Spitzer. Puis il fit le choix de retourner dans la « nouvelle Chine ». Or, contrairement à Li Heng, Cheng Maolan n’était jamais retourné dans sa patrie et, se trouvant complètement coupé de sa famille, l’idée de rentrer au pays ne devait alors probablement pas l’effleurer.

Li Heng (1898-1989), ancien étudiant de l’IFCL et un des principaux acteurs de l’astronomie dans la « nouvelle Chine » (Celebrity Encyclopedia).

Cependant, les nouveaux dirigeants de Pékin, notamment Chou En-lai (Zhou Enlai), le Premier ministre de Mao, étaient parfaitement conscients de la présence à l’étranger de milliers de Chinois possédant des compétences essentielles au renouveau de la Chine. Zhou Enlai lui-même avait sé-journé au Japon et en Europe (en particulier en France, où il vint plusieurs fois de 1920 à 1924 dans la mouvance du Mouvement Travail-Études), pratiquant couramment l’anglais. Il lança donc très tôt une campagne de « chasseurs de têtes » visant à attirer les Chinois de l’étranger pour leur proposer des postes importants : ainsi, Li Heng lui-même fut-il nommé dès 1950 directeur de l’observatoire de Sheshan, situé à côté de Shanghaï. Plus tard, en 1956, une délégation, composée de scientifiques et d’artistes déjà en place, fit une tournée de « recrutement » et de bons offices en Europe et eut même l’occasion de rencontrer Pablo Picasso à Cannes !

Réunion entre astronomes chinois et soviétiques pour mettre au point leur collaboration dans le cadre du Plan de douze ans (1956). Zhang Yuzhe est le troisième à partir de la gauche, Aleksandr Mikhailov est à côté de lui en costume clair.

Dans ce contexte, il paraît très vraisemblable que Li Heng (qui, bien sûr, connaissant très bien le français et les publications scientifiques françaises, pouvait les traduire pour ses collègues), appuyé par Zhou Enlai en personne, ait fait pression sur Cheng Maolan au nom de leur passé commun en France, et l’ait convaincu de quitter sa situation confortable pour revenir se mettre au service de la mère patrie…

Finalement, en juillet 1957, accompagné à Marseille par Charles Fehrenbach, devenu un grand ami, Cheng Maolan prit le bateau du retour. Il quittait la France pour entamer une « seconde vie », refaisant en sens inverse le voyage qui l’y avait amené trente ans plus tôt, quoique vraisemblablement dans de meilleures conditions de confort ! Fehrenbach dira de lui : « Il devint pour ses amis le plus fran-çais des Chinois, et pour ses compatriotes le plus chinois des Français. »