par Sylvain Bouley | Jan 13, 2022 | Au fil des étoiles

Notre système solaire est composé de 8 planètes principales et leurs satellites, de planètes naines ainsi que des centaines de milliers de petits corps orbitant autour du soleil. Les comètes font aussi partie de petits corps du système solaire, des corps célestes constitués d’un noyau de glace et de poussière en orbite autour du Soleil.

Photo n°1 : Aspect de la comète avec une pose de 3,2 sec par un APN Canon 600D muni d’un objectif de 200mm (8 juillet 2020)

Ces astres se sont formés il y a environ 4,5 Milliards d’année, avec la formation de notre soleil. Ceci nous pousse à souligner l’importance de l’étude de ces petits corps pour mieux affiner le scénario de formation du système solaire. La théorie la plus acceptée postule que ces comètes sont issues d’un large réservoir principal au confins du système solaire sous forme d’un nuage nommé le nuage d’Oort, et d’un second réservoir plutôt sous forme d’anneau nommé ceinture de Kuiper.

On classe les comètes essentiellement selon leur période de révolution autour du Soleil; les comètes à orbite très excentrique et allongée de période excédant 200 ans, voire parabolique ou hyperbolique qui passent dans ces deux derniers cas qu’une seule fois au périhélie, désignées par la lettre C/ suivie de l’année de la découverte puis une lettre désignant la quinzaine de la découverte de l’année puis un numéro correspondant au rang de la découverte durant cette quinzaine.

La deuxième catégorie est celle des comètes dites périodiques à orbite elliptique de période inférieure à 200 ans et qui peuvent passer plusieurs fois près du soleil, telle que la célèbre comète de Halley, et désignées par la lettre P.

Après les déceptions de la communauté astronomique en rapport avec les comètes C/2019 Y4 Atlas et C/2020 F8 SWAN au début de l’année 2020, le mois de juillet 2020 nous a réservé une très belle surprise.

En effet, la comète C/2020 F3 NEOWISE, découverte par le télescope robotisé Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer le 27 mars 2020, a vu son activité augmenter fin juin 2020 peu avant son passage en périhélie. Ainsi, il s’agissait d’une comète dont la période dépassait 200 ans, découverte durant la 6ème quinzaine de l’année 2020. Durant cette 6ème quinzaine, cette comète était de la 3ème à être découverte.

OBSERVATION DE LA COMÈTE C/2020 F3 NEOWISE:

Après son passage au périhélie le 3 juillet 2020 à 16h TU, à 0,29 unité astronomique du Soleil et avec une orbite à grande inclinaison sur l’écliptique, la trajectoire apparente a amené cette comète au nord. Ainsi le 7 juillet 2020, cette comète a été visible au petit matin en Tunisie, dans la constellation du Cocher.

L’aspect visuel à l’œil nu était spectaculaire. Le noyau était brillant pseudo-stellaire de magnitude voisine de 2.5, le 7 et 8 juillet 2020. Ce noyau était entouré par une coma d’où s’est détachée une queue qui s’est étirée sensiblement sur 5 degrés et sensiblement perpendiculaire à l’horizon local. La magnitude était globalement voisine de 1. L’aspect de cette comète était le plus spectaculaire depuis 1997, année durant laquelle la comète Hale-Bopp était observable.

L’aspect au télescope CPC800 de la SAT le 8 juillet 2020, a révélé une comète très brillante de couleur jaunâtre avec une importante queue de poussières développée à partir de deux jets émanant du noyau cométaire. La queue ionique n’était pas visible.

Photo n°2 : Pose unitaire de 15 secondes par un APN Canon 600D au foyer d’un CPC 800 montrant la coma et la partie interne de la queue de poussières de C/2020 F3 (8 juillet 2020 vers 3h TU)

La Société Astronomique de Tunisie (SAT) a décidé d’organiser une campagne d’observation spectroscopique de la comète C/2020 F3 NEOWISE durant la nuit du 10 et 11 juillet 2020. Le choix du site d’observation a été le Biotech Pole de Sidi Thabet, un choix judicieux devant une moindre pollution lumineuse et un horizon nord dégagé. Durant cette campagne la SAT à réussi à observer et photographier la Comète C/2020 F3 NEOWISE et d’en avoir le spectre.

SPECTRE DU NOYAU DE C/2020 F3 NEOWISE

Le spectre du noyau de cette comète a été obtenu par un réseau de transmission SA100 non muni d’une fente situé devant une caméra ZWO120MM au foyer d’un CPC 800 entraîné sur une monture altazimutale.

L’acquisition du spectre a été faite par une accumulation de 200 poses de 2 secondes chacune avec traitement par les logiciels IRIS et VisuelSpec.

Figure 1: Spectre de la comète C/2020 F3 NEOWISE

Comme le montre ce spectre, l’émission de la lumière jaune était due au Sodium ionisé. On peut aussi identifier les raies de Swan dues au carbone diatomique C2 et triatomique C3 et les traces aussi du cyanure CN et de l’Azanyl ou le dihydrure d’azote NH2. Le NH2 est obtenu par dissociation de l’ammoniac NH3 sous l’effet du rayonnement solaire (hv) selon la formule suivante:

NH3 + hv → NH2 + H

Les raies telluriques identifiables à droite du spectre (O2, O3 et H2O) sont dues à l’atmosphère terrestre.

JETS DE LA COMÈTE

Le dépouillement des données acquises durant cette campagne nous a permis de constater que le noyau était très actif. Les techniques de modélisation par ondelettes et de gradient rotationnel nous ont permis d’identifier au total 9 jets dont deux jets importants principaux.

Photo n°3: Zoom sur le noyau de C/2020 F3 NEOWISE montrant les jets actifs émanant de ce dernier

(8 juillet 2020).

Photo n°4 : Jets actifs émanant du noyau de C/2020 F3 NEOWISE montrant d’une manière plus nette leur relation avec la queue de la comète (8 juillet 2020).

OBSERVATION ULTÉRIEURE DE LA COMÈTE

A partir du 12 juillet 2020, la comète est devenue observable en début de nuit et en fin de nuit. Le 16 juillet 2020, exploitant de bonnes conditions météorologiques, la photo n°5 a été acquise montrant toute la splendeur de la queue de cette comète qui évoluait dans la constellation du Lynx.

Jusque là, la queue la plus prédominante était celle des poussières, de couleur jaunâtre. Une queue bleuâtre ionique est devenue de plus en plus brillante au fil du temps avant de baisser en éclat à partir du 23 juillet 2020.

Passant ensuite dans la constellation de la Grande Ourse, son éclat a commencé à baisser, et particulièrement de son noyau qui n’est plus perceptible à l’œil nu à partir du 19 juillet 2020. La dernière visibilité à l’œil nu de cette comète était le 25 juillet 2020, deux jours seulement après son passage à la plus courte distance de la Terre.

La dernière photo prise de cette comète par un APN doté d’un objectif de 200mm a été capturée le 31 juillet 2021 en début de nuit, la comète évoluait dans la constellation de Coma Berenices et la magnitude estimée était de 5.

Photo n°5: La comète C/2020 F3 NEOWISE le 16 juillet 2020 en début de nuit, mode suivi de la comète activé. Nous pouvons remarquer la structure de la queue jaunâtre de poussières et celle bleutée ionique.

Photo n°6: La comète C/2020 F3 NEOWISE le 31 juillet 2020 en début de nuit, mode de suivi des étoiles activé. La galaxie NGC 4565 est devinable sur cette photo en haut à gauche.

La comète C/2020 F3 NEOWISE avait avant son passage au périhélie une période orbitale estimée à 4400 ans. Sa période après le périhélie est passée à 6700 ans en rapport essentiellement aux forces non gravitationnelles liées à l’éjection des poussières qui l’ont accéléré davantage sur son orbite.

Photo n°7: Groupe de la campagne d’observation

Les membres de la SAT qui ont contribué à ce travail sont:

- Sofien Kamoun: Président de la Société Astronomique de Tunisie et membre des commissions des éphémérides, d’astrophotographie et de spectroscopie,

- Hichem Ben Yahia: Vice Président de la Société Astronomique de Tunisie et membre de la commission de spectroscopie,

- Abdelhafidh Tayahi: Vice Président de la Société Astronomique de Tunisie et membre de la commission nationale d’éducation NEAC-IAU,

- Jaidane Nejmeddine: Membre fondateur et ancien vice-président de la SAT, astrophysicien et Professeur de physique à la Faculté des Sciences de Tunis,

- Kadija Ferjani: trésorière Adjointe de la SAT et membre de la commission d’astrophotographie,

- Lamjed Soltani: membre actif de la SAT et de la commission d’Astrophotographie,

- Nissem Abdeljelil: membre actif de la SAT et de la commission d’Astrobiologie,

- Khaoula Charrek: membre actif de la SAT et de la commission de planétologie,

- Mehe Ben Ftima: membre actif de la SAT et de la commission d’Astrophotographie,

- Imen Sleimi: membre actif de la SAT et de la commission d’Astrophotographie,

- Chaima Bhibah: membre actif de la SAT et présidente du club Astro FST,

- Firas Jabnoun: Technicien au Centre National des sciences et des technique Nucléaire.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements pour :

- Pr Hamadi AYADI: Président Directeur Général du Biotech Pole de Sidi Thabet,

- Pr Adel TRABELSI: membre d’honneur de la SAT, professeur en physique des particules, et en physique nucléaire, astrophysicien et directeur général du centre national des sciences et technologies nucléaires,

- Pr Samia CHARFI KADDOUR: présidente d’honneur et membre fondateur de la SAT, Professeur en Physique de la matière condensée, astrophysicienne et directrice générale de la recherche scientifique au ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique,

Pour leur aide précieuse et l’organisation logistique de cette campagne d’observation.

Toutes les photos et figures de cet article sont la propre production de la SAT.

par Sylvain Bouley | Oct 12, 2021 | Au fil des étoiles

Dans cette article nous présentons la sociologie d’un réseau scientifique GIRGEA (Groupe International de Recherche en Géophysique Europe Afrique) ayant permis de développer la météorologie de l’Espace en Afrique dans le cadre international. Dans ce réseau l’enseignement se fait principalement en langue française.

Conférence scientifique pour les lycéens en 2014 en RDC

Introduction

La météorologie de l’Espace est une discipline nouvelle définie ainsi :

« La météorologie de l’espace est la discipline qui traite des aspects phénoménologiques et de l’état physique des environnements spatiaux naturels. Au moyen de l’observation, de la surveillance, de l’analyse des données et de la modélisation, elle a plusieurs objectifs : d’une part, comprendre et prévoir l’état du Soleil, du milieu interplanétaire, des environnements planétaires et en premier lieu celui de la Terre, ainsi que les perturbations qui les affectent, qu’elles soient d’origine solaire ou non ; d’autre part, analyser en temps réel ou prévoir d’éventuels effets sur les systèmes biologiques et technologiques (Lilensten and Belehaki, 2009). »

Cette discipline a été initiée dans les années 1990 et elle est multidisciplinaire. Nous nous intéressons plus particulièrement à l’étude des phénomènes agissant dans le système Soleil-Terre et les effets de ces phénomènes sur les systèmes technologiques avec la perspective lointaine de prévoir ces effets en temps réel.

Dès 1991, dans le cadre du projet international UNBSSI (United Nations Basic Space Science Initiative, www.unoosa.org ) des études concernant les sciences de l’Espace ont débuté.

Trois projets scientifiques expérimentaux se sont succédés :

– AIEE : Année Internationale de l’Electrojet Equatorial (1992-1994),

– AHI : Année Héliophysique Internationale (2007-2009)

– ISWI : International Space Weather Initiative (2010-2012), http://www.iswi-secretariat.org.

A la fin du projet AIEE un réseau de recherche GIRGEA (www.girgea.org) a été mis en place pour poursuivre les études débutées dans le cadre de l’AIEE, études qui ont essentiellement concerné des pays se localisant autour de l’équateur géomagnétique. Les instruments installés en Afrique sont décrits par Amory-Mazaudier et al. (1993).

C’est en 2005 après la publication d’un article de revue des principaux résultats obtenus lors de l’AIEE (Amory-Mazaudier et al., 2005) que le GIRGEA a été contacté pour participer au projet AHI fêtant les 50 ans de l’Année Géophysique Internationale (1957).

Le premier objectif scientifique de l’AHI était de faire connaitre les nouvelles découvertes sur le soleil faites durant la dernière décennie (1995-2005), et rendre disponibles, pour les différentes communautés scientifiques, les données acquises sur le soleil par des satellites tels que SOHO. Dans le cadre de ce deuxième projet, AHI, nous avions à charge le développement du réseau de stations GPS en Afrique. L’AHI a été un premier pas vers le développement de la météorologie de l’Espace.

Finalement, c’est le projet ISWI (2010-2012) qui a permis de pleinement développer la météorologie de l’espace en Afrique, car l’utilisation des GPS durant l’AHI, avait mis en évidence les perturbations des récepteurs GPS dues principalement à l’ionosphère.

Dans cet article nous aborderons

- La méthode de travail développée dans le réseau scientifique GIRGEA qui a servi de modèle au niveau international pour le réseau scientifique ISWI, dans lequel le réseau GIRGEA est inclu.

- Physique : Le transfert des connaissances vers l’Afrique

- Les connections essentielles du GIRGEA avec les organisations internationales

Méthode de Travail

Avant l’AIEE, différentes études de l’ionosphère équatoriale avaient été menées par des chercheurs français de 1965 à 1985, mais aucune équipe locale pour l’étude de l’ionosphère n’avait été mise en place, et donc pour le projet AIEE, Il fallait tout commencer. Une étude sur l’état des lieux avant l’AIEE et des solutions pour pérenniser la recherche sur l’ionosphère en Afrique francophone a été décrite par Amory-Mazaudier (2002).

Nous rappellerons ici certains points importants :

- Construire et définir le projet avec une équipe locale de recherche existante souhaitant développer de nouvelles études

- Mission exploratoire avant le début du projet pour trouver une équipe locale intéressée

- Définir un projet local dans le cadre de grands projets internationaux (AIEE, AHI, ISWI) afin de développer des collaborations internationales

- Sélectionner des étudiants qui feront des thèses

- Ecole de formation dans le pays pour sélectionner les étudiants les plus motivés.

Figure 1a: Photo de groupe de l’école de météorologie de l’Espace en Algérie en 2013

Figure 1b: Photo de groupe de l’école de météorologie de l’Espace en Côte d’Ivoire en 2017

- Formation théorique et pratique avec l’utilisation d’instruments de mesure apportés en Afrique ou/et l’utilisation de bases de données en libre accès sur le web.

La Figure 2 présente les salles de cours lors de l’école en RDC en 2011, les 90 étudiants suivaient ensemble les cours théoriques. Ils étaient ensuite séparés en sous-groupe de trente étudiants pour les travaux pratiques.

Figure 2: Salle pour les cours magistraux durant l’école en RDC de 2011

- Encadrement de thèse

- Les étudiants seront sous la responsabilité d’un directeur de recherche du pays. Des scientifiques d’autres pays, apporteront l’expertise de leur discipline aux étudiants.

- Les recherches sont effectuées majoritairement dans le pays avec des séjours de recherche à l’étranger de courte durée (quelques mois), afin d’acquérir certaines connaissances auprès des encadrants étrangers (thèse sandwich)

- La thèse est soutenue dans le pays de l’étudiant,

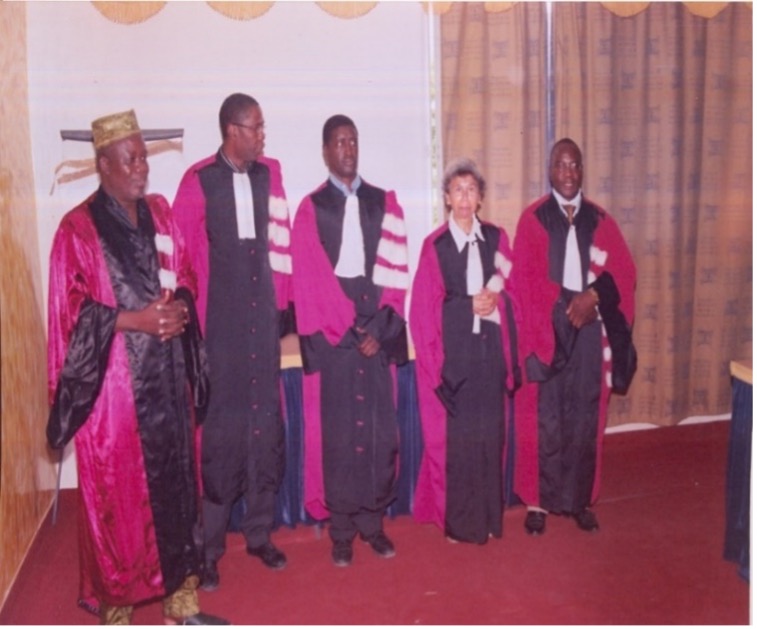

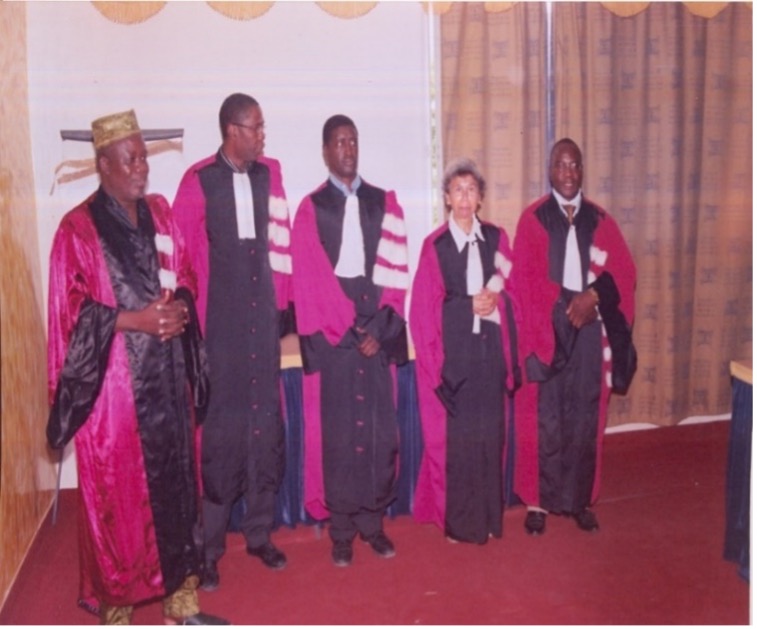

Figure 3a: Thèse de Frédéric Ouattara en 2009 à Dakar/ Sénégal

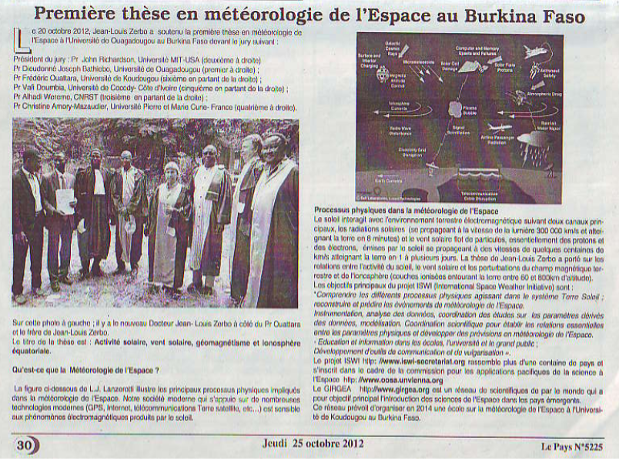

Figure 3b: Thèse de Jean-Louis Zerbo en 2012 à Ouagadougou / Burkina Faso

Figure 3c: Thèse de Jean Kigosti en 2016 à Kinshasa / RDC

- Obtention des postes pour les étudiants formés dans leur pays

- L’ouverture des écoles de formation à la météorologie de l’Espace est faite par les responsables du pays (Ministres, Président d’université etc…) qui sont conviés à s’engager pour la création de postes de recherche.

D’autre part, le pays accueillant une école finance toutes les dépenses faites dans le pays (hébergement, nourriture, salles, matériel, etc).

Figure 4: Ouverture de l’école en RDC par Ministre de l’Education et de l’Enseignement Supérieur : Mashako Mamba , le Ministre des Hydrocarbures: Célestin Mbuyu Kabango et le Secrétaire Général de l’Académie : Prosper Kanyakongote Mpangazehe

- Développer le cursus universitaire pour ces études nouvelles

- Ce cursus est développé par les étudiants formés ayant obtenu un poste dans leur pays.

- Lien avec la population

- Conférences scientifiques pour les jeunes dans les écoles,

Figure 5: Conférence scientifique pour les lycéens en 2013 en Côte d’Ivoire.

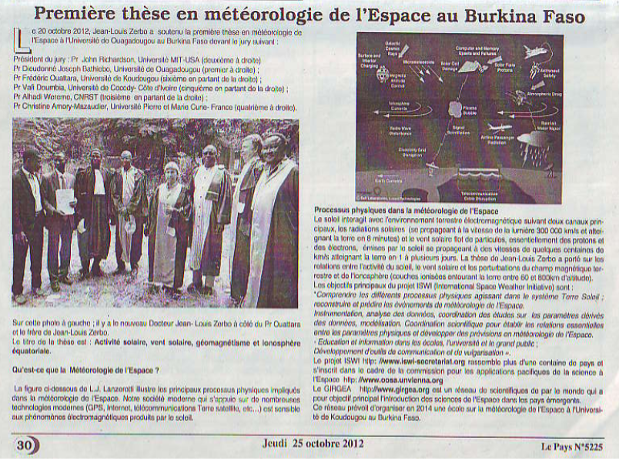

Figure 6: Article de presse sur la première thèse en météorologie de l’Espace au Burkina Faso.

Sur le site internet www.girgea.org , vous trouverez tous les rapports des différentes écoles du GIRGEA.

Enseignement et transfert des connaissances

La Météorologie de l’Espace est multidisciplinaire et nécessite donc des connaissances sur la physique des relations Soleil-Terre.

Cette physique implique différentes disciplines :

- la physique du soleil,

- la physique du milieu interplanétaire,

- la physique de la magnétosphère,

- la physique de l’ionosphère,

- la physique de l’atmosphère,

- la physique de la terre,

Dans le cadre de nos écoles d’une durée de quinze jours, des spécialistes de chaque discipline sont venus faire des exposés magistraux le matin, et encadrer les séances de travaux pratiques, l’après-midi, utilisant les données disponibles sur le web.

Des sujets de thèse ont ensuite été déterminés à la fin de chaque école pour les étudiants sélectionnés. En général, les sujets choisis impliquant plusieurs disciplines ont nécessité un encadrement diversifié.

Nous avons veillé aussi à développer dans nos écoles l’histoire des sciences sur la discipline enseignée et avons travailler à transférer le maximum de connaissances acquises dans le monde sur la physique des relations Soleil-Terre au cours des années 1960-1990. Nous avons eu recours à des chercheurs seniors aujourd’hui disparus : P.N Mayaud, O. Fambitakoye, J-P. Legrand, P. Simon.

La météorologie de l’Espace, en plus de la connaissance des phénomènes physiques agissant dans le système soleil-terre, nécessite d’étudier les impacts de ces phénomènes sur les nouvelles technologies. Autour de l’équateur magnétique, il existe des irrégularités du plasma ionosphérique se développant principalement après le coucher du soleil sous l’influence de l’instabilité Rayleigh-Taylor.

Ces irrégularités de plasma affectent la propagation des ondes électromagnétiques, et leurs effets sur les ondes HF et VHF étaient bien connues. Ces irrégularités de plasma affectent les signaux émis par les satellites et créent des scintillations de ces signaux. Avec le développement du Global Navigation Satellite System (GNSS) incluant maintenant GPS, GALILEO, GLONASS, BEIDOU, les perturbations des signaux émis par de nombreux satellites sont observées au sol et permettent l’étude de l’ionosphère dans des régions où cela n’avait pas été fait.

En plus de former les étudiants à la météorologie de l’Espace, nous les avons formés à la gestion de leur temps, à l’administration, à l’organisation d’une école dans leur pays, à la recherche de financement au niveau international, à la bonne gestion des finances et à la transparence totale sur l’utilisation des fonds reçus. Dans chaque rapport d’école (www.girgea.org), il y a une utilisation précise des financements. Cela a empêché toute corruption.

Il est aussi très important de noter que la technique GNSS, prévue au départ pour le positionnement, est devenu un outil important pour la recherche dans de nombreuses disciplines : mouvements des plaques tectoniques, troposphère (contenu en vapeur d’eau), ionosphère (contenu total en électron et signature des irrégularités de plasma) (Amory-Mazaudier et al., 2017).

Connections essentielles du GIRGEA avec les organisations internationales

Nous avons débuté le développement des sciences de l’Espace en Afrique au début des années 1990 dans le cadre du projet AIEE. L’arrivée de la communauté internationale en Afrique en 2005 pour le projet IHY suivi du projet ISWI a boosté nos résultats. Notre modèle a été suivi, et des écoles de météorologie de l’Espace, auxquelles notre réseau a été associé, ont été développées dans les pays en voie de développement par les scientifiques des projets IHY et ISWI, ainsi que par les organisations internationales ICTP (International Centre for Theoretical Physics) et SCOSTEP et plus récemment ICG (International Commission for GNSS/ United Nations), le succès de cette coopération internationale a fait l’objet d’un article publié dans le journal Space Weather and Space Climate (Amory-Mazaudier et al., 2021).

Le tableau 1 donne les thèses soutenues auxquelles notre réseau a participé.

Tableau 1

| Pays |

Nombre de thèse |

Années |

| Algérie |

4 |

[2013 -2019] |

| Bénin |

2 |

2004 2020 chercheur isolé |

| Burkina Faso |

14 |

[2009-2021] |

| Cameroun |

1 |

2018 chercheur isolé |

| Congo Brazzaville |

1 |

2017 chercheur isolé |

| Côte d’Ivoire |

14 |

[1995-2021] |

| Egypte |

5 |

[2009-2021] |

| Espagne |

1 |

1992 équipe observatoire d’Ebre |

| France |

3 |

1993, 1997, 2001 |

| Guinée |

1 |

2020 chercheur isolé |

| Inde |

1 |

2008 |

| Malaisie |

1 |

2018 |

| Maroc |

2 |

2016 2019 équipe observatoire de Marakkech |

| Nigéria |

1 |

2019 |

| RDC |

5 |

[2015-2020] |

| Sénégal |

2 |

1993 2013 |

| Tunisie |

1 |

2017 chercheur isolé |

| Vietnam |

6 |

[2008-2015] |

| 18 pays |

65 thèses / 53 en Afrique |

|

Le nombre total de thèses soutenues est de 65, dont 53 en Afrique. Dans le temps, la répartition de ces thèses est la suivante : 8 thèses de 1992 à 2000, 10 thèses de 2001 à 2010, 45 thèses de 2011 à 2021. Cet accroissement énorme durant la dernière décennie est dû aux projets internationaux développés après 2005 (IHY et ISWI). Les thèses soutenues postérieurement à l’année 2005 s’inscrivent dans la discipline de la météorologie de l‘espace

Dans le tableau 1, nous avons noté en rouge (Inde, Malaisie, Nigéria), les thèses pour lesquelles le GIRGEA est intervenu uniquement dans le cadre du réseau international, sans avoir développé une école dans le pays et sélectionné les étudiants. Nous avons surligné en gris les pays pour lesquels une équipe nouvelle de météorologie de l’Espace a été formée ou est en cours de formation. On peut noter qu’il y a aussi des chercheurs isolés qui peut-être créeront des équipes de météorologie de l’Espace dans le futur.

Conclusion

Dans le cadre du programme international UNBSS initié en 1991, des projets internationaux AIEE, AHI et ISWI ont aidé au développement des sciences de l’Espace dans beaucoup de pays en voie de développement par une action internationale soutenue durant 3 décennies. Le développement de la météorologie de l’Espace, nouvelle discipline initiée dans les années 1990 a bénéficié de cela. Les chercheurs formés en Afrique dans cette nouvelle discipline développent cette discipline naissante.

Christine Amory-Mazaudier – Christine.amory@lpp.polytechnique.fr

Sorbonne Université, Ecole polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, Université Paris Saclay, Observatoire de Paris, CNRS, Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP), 75005 Paris, France

par EricLagadec | Oct 12, 2021 | Au fil des étoiles

L’Association Togolaise d’Astronomie, a organisé deux jours de rencontre scientifique et astronomique dénommée « Journées de Découverte de l’Astronomie au Togo (JDA-TOGO) » placée sous le thème : Astronomie, éducation et le développement durable. Cet événement s’est déroulé en ligne les 22 et 23 juillet 2021.

Ce fut deux jours d’intenses activités et de grandes découvertes avec 9 conférences et 4 ateliers de formation pratique en astronomie.

LES CONFERENCES

Durant les deux jours, les participants ont assisté à de belles conférences où ils ont été entretenus sur de riches thématiques liées à notre Univers. Ils ont pu, à travers ces conférences, d’une part, découvrir, les « Monts et merveilles de l’Astronomie », les « Mystères de l’Univers », « Les types de télescopes pour faire de l’imagerie des exoplanètes », « Les phénomènes de variabilité de la luminosité avec de petits télescopes », le but de SSVI (« Les étoiles brillent pour tout le monde » en anglais) en Afrique et, d’autre part, ‘’voyager dans notre système solaire’’ pour découvrir la relation entre le soleil et les 8 planètes et aussi entre les planètes elles-mêmes, voyager dans le temps depuis la création de l’univers jusqu’à l’apparition de la vie sur Terre et enfin, être outillés sur l’importance de l’astronomie sur le développement social.

Photos de groupe de quelques participants aux journées de l’astronomie au Togo en ligne.

LES ATELIERS

Lors des ateliers, les participants ont pu être formés sur l’utilité des ondes électromagnétiques en astronomie, la décomposition de la lumière blanche, des animations sur les planètes et exoplanètes, sur l’astrobiologie et surtout, sur la conception de simples outils de jeune astronome avec de simples matériels. Parmi ces outils, y figurent les cadrans solaires. La formation s’est attelée sur la construction des cadrans solaires équatoriaux, leur utilité et leur positionnement.

Le Togo étant situé près de l’équateur (proche de la latitude O°, le positionnement du cadran équatorial est presque vertical et la tige du cadran est presque à l’horizontal. La tige devrait être longue pour maintenir l’angle proche de 90° avec la table du cadran. A cette latitude, un simple gnomon fera l’affaire et aussi un cadran mural à double face serait bien.

Cadran solaire réalisé par les participants aux journées.

Félicitations à Doh Koffi Addor et Christian Gbaba, les organisateurs principaux de ces journaux, et acteurs incontournables de l’astronomie au Togo.

par Sylvain Bouley | Juil 12, 2021 | Au fil des étoiles

Une initiative scientifique ambitieuse a été lancée ces derniers mois dans l’Est Algérien et plus précisément dans la commune de Khroub tout près de Constantine. Il s’agit, dans le cadre du programme CapDeL (Démocratie Participative et Développement Local), d’une action éducative menée par l’Association Sirius quant à la partie activités scientifiques en partenariat avec le Racing Club pour la partie sportive. Cette opération est le fruit d’un partenariat entre le Ministère de l’Intérieur des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire Algérien et le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) avec le soutien de l’Union Européenne.

Une « Kermesse de la Science » pour clore le premier cycle d’activités le samedi 29 mai 2021au CEM A.Kerboua à El-Khroub, Wilaya de Constantine.

Chaque semaine est organisé dans cette première phase de cette campagne, d’une activité d’animation scientifique pour les six Ecoles primaires pilotes dans la commune d’El-Khroub dans la Wilaya de Constantine. Cette action est menée par une équipe de 12 volontaires de l’association Sirius qui se consacrent chaque après-midi du jeudi à ces six établissements scolaires. Les ateliers touchent à toutes les sciences, avec l’astronomie comme intégrateur, et visent à promouvoir l’esprit citoyen et le respect de la nature (Climat, biodiversité, développement durable…). Cette expérience devrait être étendue à un grand nombre d’Ecoles dans la phase suivante.

La consécration fut une grande kermesse de la science et du sport ce 29 mai dernier dans un CEM de El-Khroub avec la participation de quelques 200 élèves et un ensemble de clubs scientifiques de la ville, le tout chapeauté par une formation en astronomie pour toutes les classes de primaire y participant et avec une séance de planétarium comme cerise sur le gâteau.

Jamal Mimouni , Président, Président Association Sirius d’Astronomie

par Sylvain Bouley | Juil 12, 2021 | Au fil des étoiles

Les activités portant sur l’astronomie en Tunisie, ce pays en voie de développement du nord du continent africain, ont été initiées par des associations, des clubs ainsi que par la Cité des Sciences à Tunis, sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La Tunisie est l’un des pays africains où l’astronomie n’est pas encore développée dans les universités et dans la société. De nombreux clubs et associations font un excellent travail en organisant de nombreux événements, conférences et ateliers d’astronomie pour les enfants et le grand public.

1. Une carte de toutes les localités des clubs, association et communautés astronomique ou les télescopes ont étés distribuées.

Quant à l’enseignement, cette science n’est pas mise en exergue dans le programme éducatif ce qui classe la Tunisie parmi les pays les moins orientés vers l’astronomie mais cela ne suffit pas pour affecter largement la société et diffuser la culture astronomique dans le pays.

Cette absence totale du domaine de l’astronomie et de l’astrophysique dans les universités tunisiennes, accorde aux activités de sensibilisation menées par les établissements, les associations, les clubs et même les astronomes amateurs la responsabilité de mettre en valeur cette science et de dévoiler de montrer et d’expliquer l’importance de cette science non seulement dans le développement de la qualité de l’éducation en Tunisie, mais également sur le développement de la société elle-même, car les activités culturelles sont le lien direct avec la société et joue un rôle important pour expliquer à un niveau simple comment l’astronomie peut développer la vie de chacun de nous et affecter à un haut niveau la recherche scientifique et le développement de l’éducation.

2. Quelques photos des groupes astronomiques qui ont reçu leurs télescopes

Et dans ce cadre, et avec le soutien des sociétés « Sterren Schitteren Voor Iedereen » (www.ssvi.be) et « Bresser GmbH » en Allemagne, la Tunisie a pu bénéficier d’un don constitué de douze télescopes menus d’un matériel éducatif qui ont été livrés à plusieurs régions sur tout le territoire tunisien dans pour toutes les régions de Tunisie, du nord au sud, pour afin d’encourager soutenir les petits clubs et associations à développer en supportant leurs activités astronomiques et les aider à continuer garantir leur mission leur travail pour d’encourager les jeunes étudiants et les enfants et les inspirer à la par science et à l’astronomie.

L’acquisition des télescopes n’était pas dans le cadre d’un concours, c’était à travers une demande qui a été faite directement à la compagnie Bresser GmbH, sollicitant une éventuelle aide pour certains clubs et associations en Tunisie. La réponse de ce dernier était favorable, Bresser GmbH a accepté notre demande et il a fallu d’abord expédier généreusement les telescopes en Italie en premier lieu, puis vers la Tunisie.

3. Quelques images de la lune qui ont été prises par Télescope BRESSER avec la Caméra oculaire Full HD.

L’équipement reçu de Bresser GmbH est le suivant :

- 12 pcs 4511609 Télescope BRESSER Arcturus 60/700 AZ design carbone – https://www.bresser.de/en/Sale/4511609-2.html (sans filtre solaire)

- 12 pcs 0310300 EXPLORE SCIENTIFIC Solarix Film de filtre solaire A4

- 12 pcs 5913650 BRESSER MikrOkular Caméra oculaire Full HD

- 12 pcs 0310292 EXPLORE SCIENTIFIC Filtre Set 2 Lune & Planètes

Les bénéficiaires sont :

12- Yassine Tahri, Astronome Amateur.

Les frais d’expédition depuis l’Allemagne vers l’Italie, ont été pris en charge par Bresser GmbH et l’expédition d’Italie vers la Tunisie a été prise en charge par Jean-Pierre Grootaerd de « Sterren Schitteren Voor Iedereen » et Mayssa El Yazidi, la coordinatrice Nationale de la Tunisie au OAO/IAU.

Nous espérons que cet équipement sera un bon support et un aide pour les clubs d’astronomie, les associations et les organisations gouvernementales pour aider à partager les sciences et en particulier l’astronomie, parmi les jeunes étudiants, dans les environnements universitaires, les enfants et le grand public.

12 télescopes bien équipés ont été transformés de l’Allemagne en Tunisie, pour 12 communautés astronomiques différentes, grâce au soutien et à la générosité de BRESSER et SSVI.

Mayssa El Yazidi1, 3,4, Imen Titouhi2, Samaher Ben Hadj Slimane4, Olfa Mannai4, Ouissal Boughanmi4Jean-Pierre Grootaerd5

[1] Centre d’études et d’activités spatiales « G. Colombo » – CISAS, Italie.

[2] Cite des Sciences de Tunis, Tunisie.

[3] Faculté des Sciences de Tunis, Université Tunis El Manara II, Tunisie.

[4] Association Tunisienne des Jeunes Astronomes, Tunisie

[5] Sterren Schitteren Voor Iedereen

par EricLagadec | Juin 21, 2021 | Au fil des étoiles

Qu’est ce qu’une NOVA ?

Une Nova, est une étoile qui subit une augmentation brutale de sa luminosité d’une étoile. Une étoile de faible luminosité peut ainsi devenir très brillante au point qu’elle peut devenir observable à l’œil nu.

Étymologiquement, le mot nova veut dire en latin Nova Stella, une nouvelle étoile, un terme introduit par les astronomes Tycho Brahe et Johans Kepler à la fin du 16ème siècle, indiquant l’apparition d’une nouvelle étoile dans la voûte céleste.

Il a fallu attendre le 20ème siècle pour bien comprendre le mécanisme des explosions importantes thermonucléaire accompagnant le phénomène des Novae et bien les distinguer des supernovae.

Une nova est une étoile variable qualifiée de cataclysmique. Cette étoile est en réalité une étoile double ou binaire dont l’une des composantes est une naine blanche. Cette étoile compacte accrète la matière de l’autre composante qui est souvent une étoile de la séquence principale. Cette matière va s’accumuler à la surface de la naine blanche, subir une augmentation importante de la température atteignant une dizaine de millions de degrés K, au point d’amorcer une importante réaction nucléaire à l’origine de cette augmentation brusque de l’étoile. Après cette réaction nucléaire la naine blanche sort indemne, en opposition aux supernovae thermonucléaires qui sont associées à une destruction de cette étoile.

Suite à cette explosion, une enveloppe de plasma (du gaz chaud et donc ionisé) va s’échapper de ce couple stellaire. Ce plasma est tellement chaud et animé d’une vitesse d’éjection importante qu’il va donner un profil spectral particulier dit profil P-Cygni des raies d’hydrogène qui associe une composante d’une raie en émission décalée vers le rouge et une une seconde composante d’une raie en absorption décalée vers le bleu. A partir de la largeur de cette raie, il est possible d’estimer la vitesse d’éjection de cette enveloppe.

L’analyse spectrale permet d’identifier deux classes de novae, celle He/N dans lesquelles on observe une prédominance de la trace de l’hélium et de l’azote, et une autre classe ferrique montre des raies de Fe II.

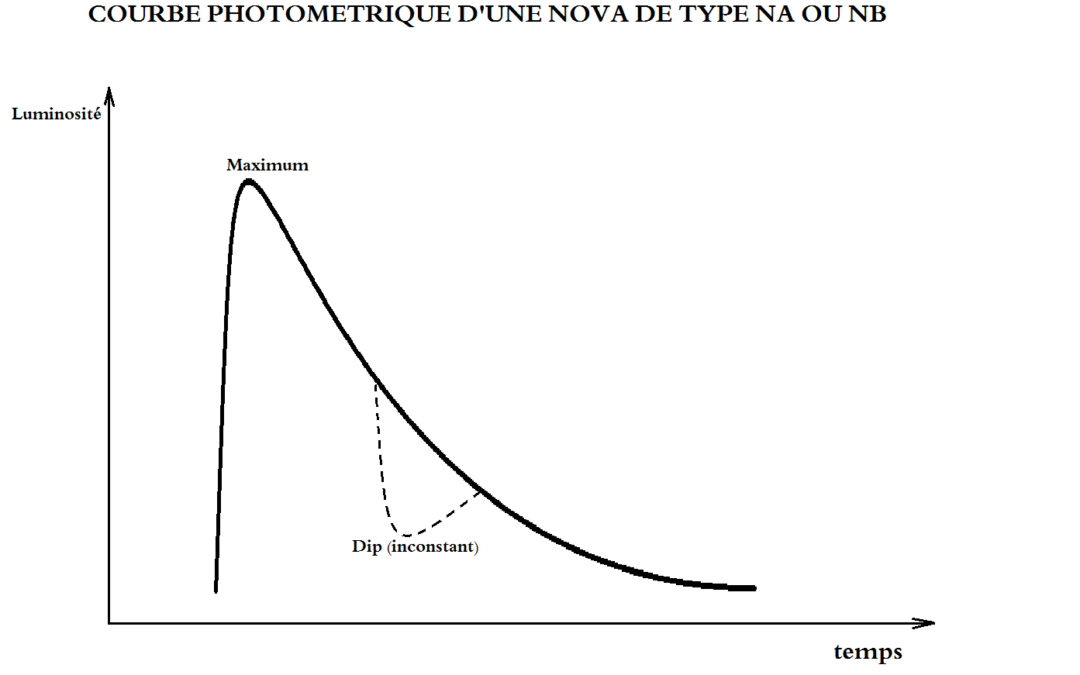

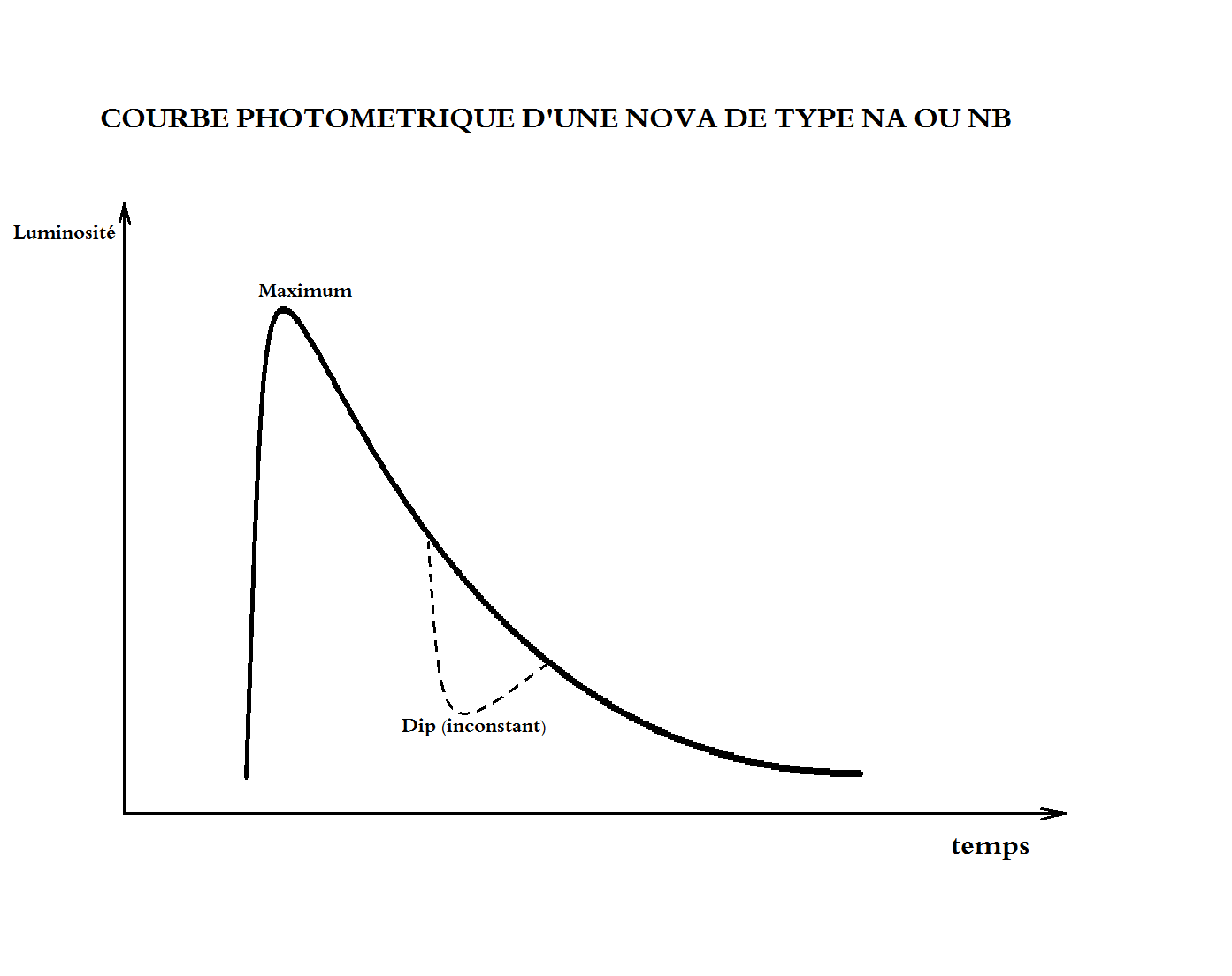

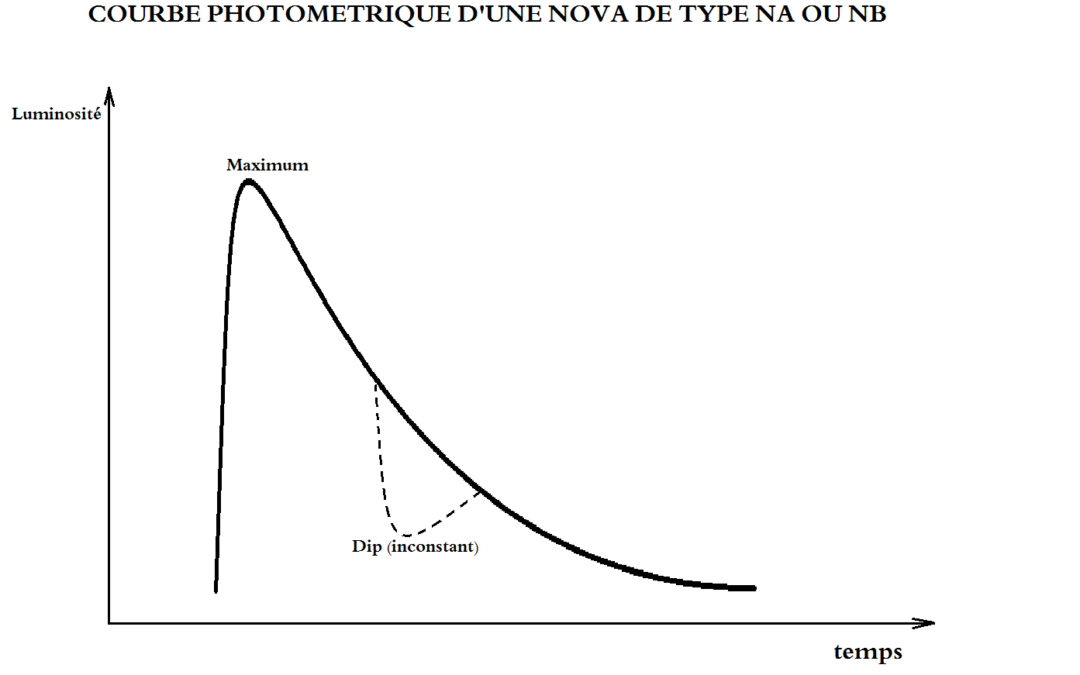

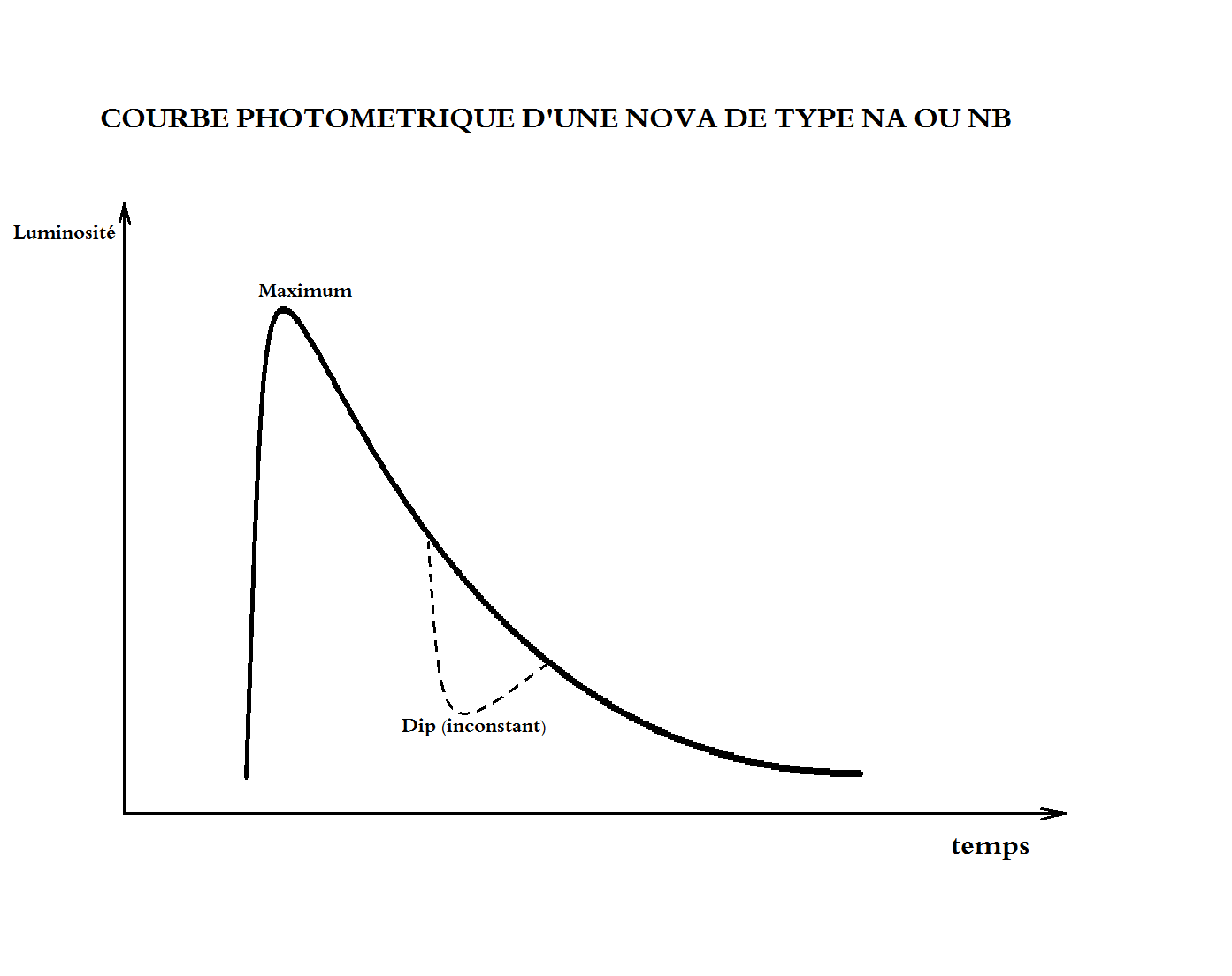

Photométriquement, l’éclat d’une nova présente une courbe caractérisée par une phase d’ascension rapide, un maximum, puis une baisse graduelle de la luminosité.

Figure 1 : Courbe photométrique typique d’une Nova rapide ou lente

A partir de cette courbe, les novae peuvent être classées en novae rapide (NA), novae lentes (NB), ou novae très lentes (NC). Pour les novae de type NA, la luminosité baisse de 3 magnitude après le maximum dans un délai inférieur à 100 jours, et pour le type NB, cette baisse est plus lente avec un délai supérieur à 150 jours. Dans ce type, on peut noter un minimum de luminosité avant une reprise d’éclat (dip). La baisse de la luminosité du type NC est encore plus graduelle sur une décade, et ce type serait le progéniteur des nébuleuses planétaires.

Dans certains cas, la même étoile peut donner plusieurs sursauts espacés de quelques années voire des décennies. On parle dans ce cas de nova récurrente (NR).

Il est possible d’estimer la distance des novae NA à partir du délai de baisse de luminosité de 2 ou 3 magnitudes comme l’a suggéré en premier Zwicky en 1936.

NOVAE CASSIOPEIAE 2021:

Le 18 mars 2021, l’astronome japonais Yuji Nakamura a découvert une nova dans la constellation de Cassiopée, rapidement désignée par V1405 Cas ou Nova Cassiopeiae 2021. Cette nova a atteint une magnitude de 7,6 en visuel.

Figure 2 : Carte de ciel montrant la position de la Nova Cassiopeiae 2021 (générée par Stellarium)

Au sein de la Société Astronomique de Tunisie des commissions scientifiques ont été créées spécialisées dans des différents domaines d’astronomie. Le travail actuel a été le fruit d’une collaboration entre la commission d’astrophysique et la commission de l’astrophotographie amenant à l’étude de la nouvelle nova.

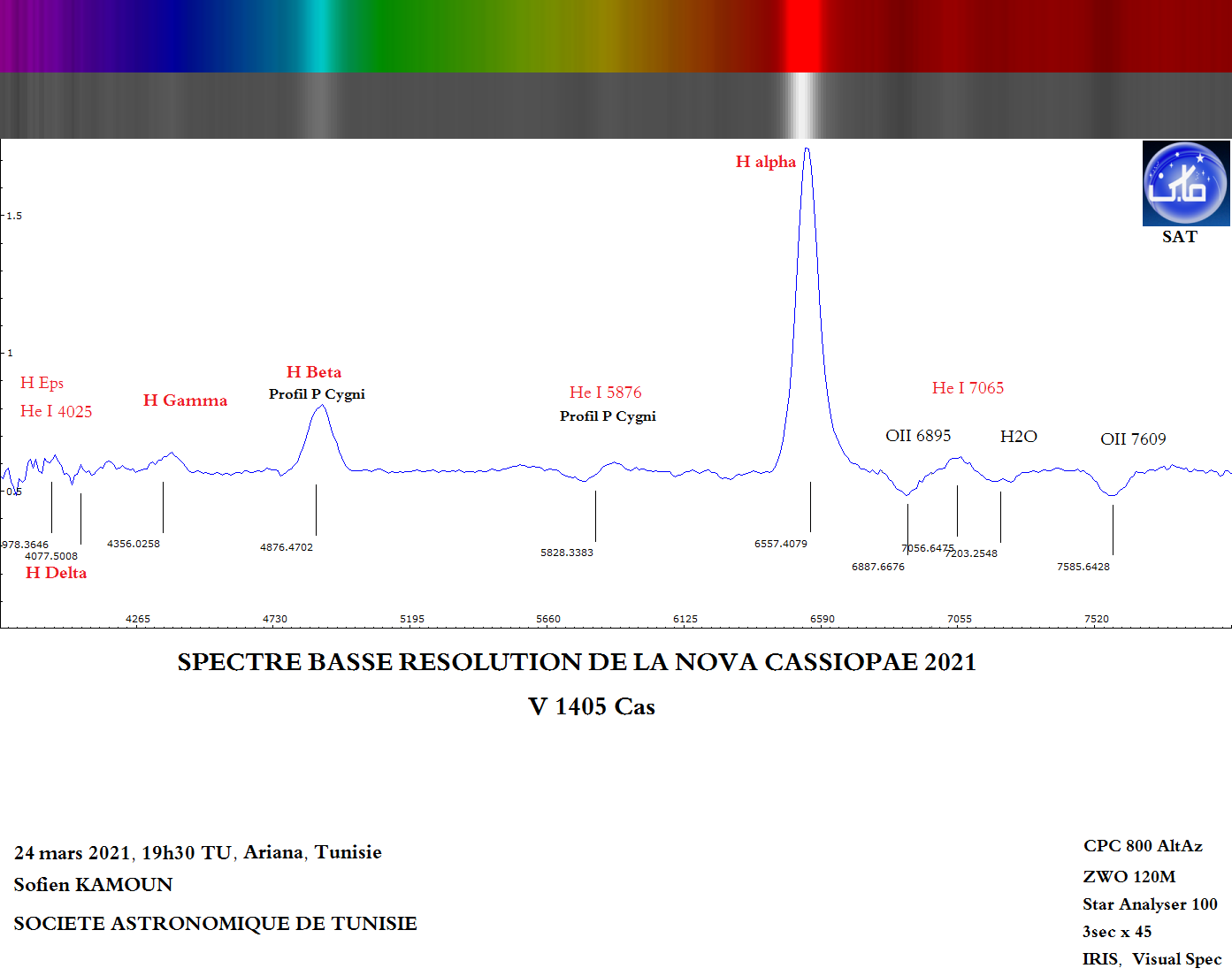

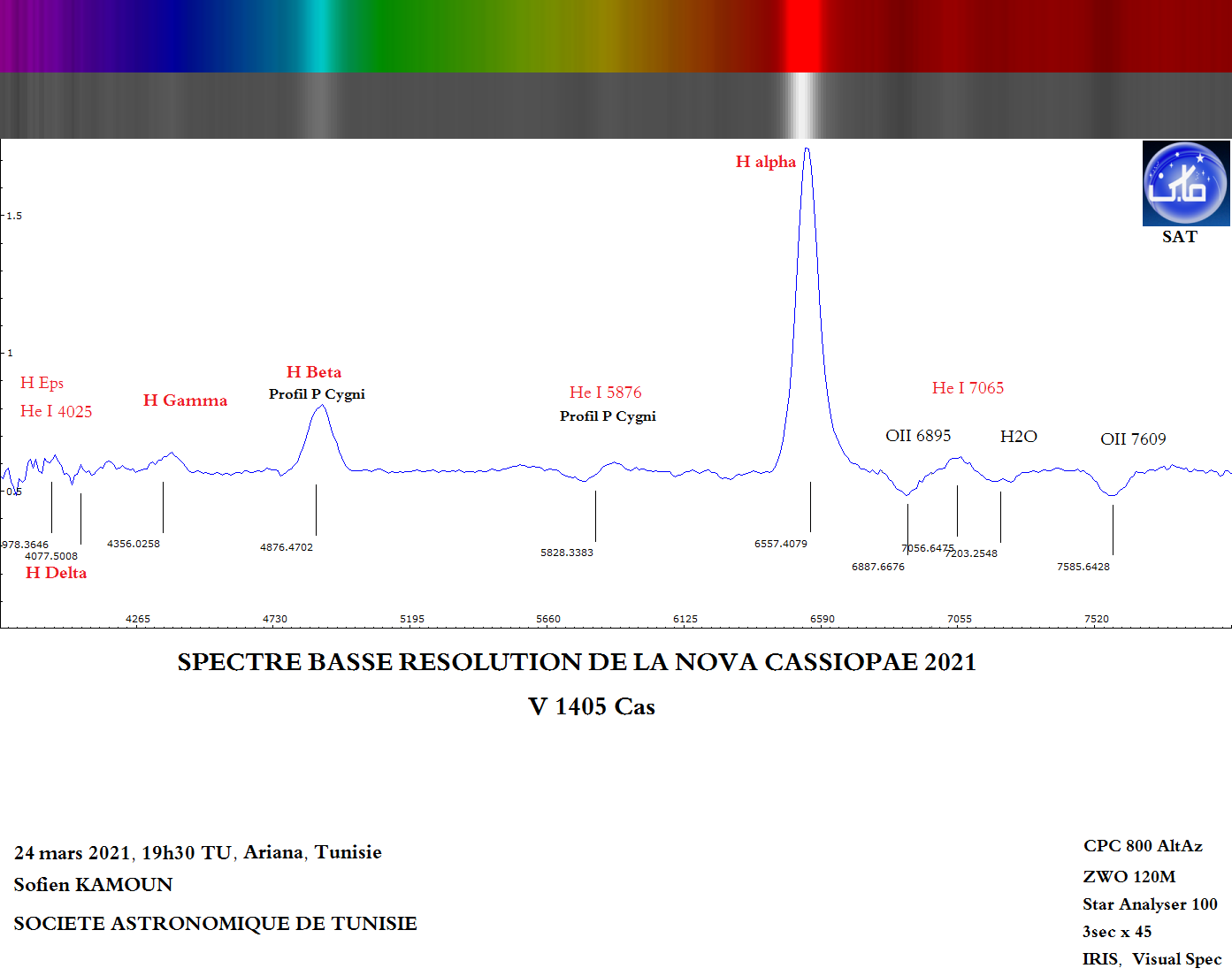

La Société Astronomique de Tunisie a réussi durant la soirée de mercredi 24 mars 2021 à identifier cette nova visuellement au télescope, un CPC800 altazimutal, puis photographiquement, et enfin a réussi à enregistrer son spectre basse résolution par un SA100 monté sur une caméra ZWO 120M.

Cette nova était visuellement de magnitude 8, ce qui l’a rendu accessible aux jumelles.

Photo 1 : Identification photographique de la Nova Cassiopeiae 2021

L’analyse spectrale a montré clairement des raies brillantes en émission de la série de Balmer de l’hydrogène. Ils s’y associent les raies de l’hélium, qui signifie que c’est une nova de classe He/N.

Figure 3 : Spectre basse résolution de la Nova Cassiopeiae 2021 (Les raies de H2O et OII sont celles de l’atmosphère terrestre)

A partir de la largeur de ces raies, en particulier la largeur à mi-hauteur de la raie en émission H alpha, en tenant en compte la largeur de la raie en relation avec la résolution effective de ce réseau, la vitesse déduite d’expansion de l’enveloppe gazeuse a été estimée à 1256 km/s (+/- 30%), de quoi voyager entre la Terre et la Lune en à peine 5 minutes.

Sofien Kamoun : Président de la Société Astronomique de Tunisie et Maître de conférences Agrégé en Cardiologie à la Faculté de Médecine de Tunis,

Hichem Ben Yahia : Vice-Président de la Société Astronomique de Tunisie et Médiateur en Chef à la Cité des Sciences à Tunis.