par Sylvain Bouley | Juil 12, 2022 | Actualités

L’étoile RS Ophiuchi (Oph) est une étoile variable du type « nova récurrente ». Huit pics d’activité ont été observés depuis 1898. Le 8 août 2021, l’AAVSO [1], qui rassemble des mesures d’étoiles variables effectuées par des astronomes (majoritairement amateurs), a alerté la communauté sur une reprise de l’activité éruptive de RS Oph. Le lendemain, le télescope Hess (High Energy Stereoscopic System) commençait une campagne de suivi de la nova.

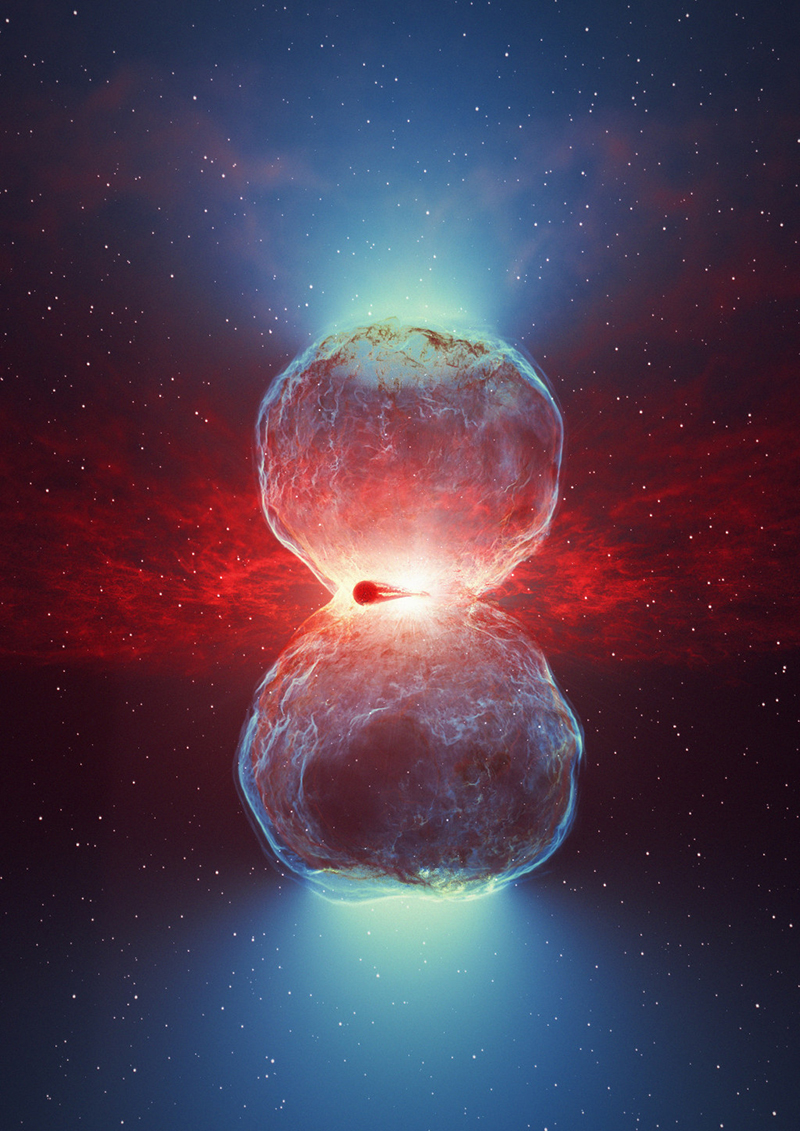

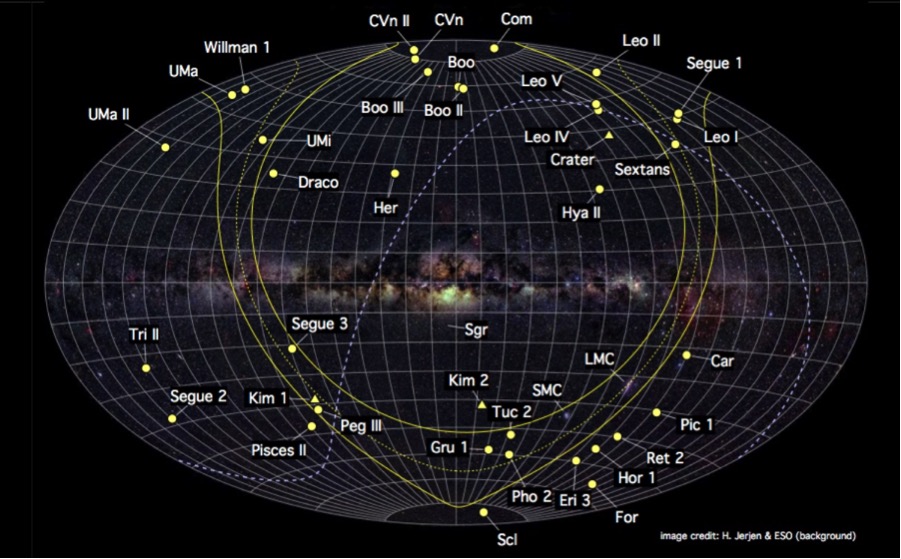

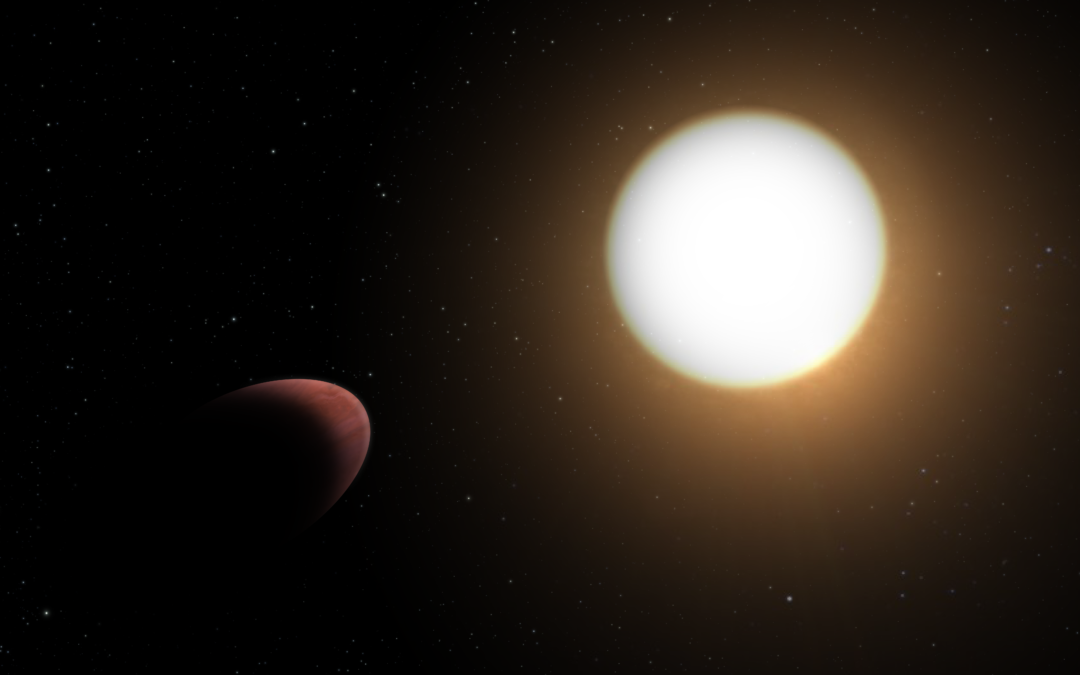

Vue d’artiste d’une binaire naine blanche- géante rouge, après l’explosion de la nova. La naine blanche est cachée dans la région très lumineuse, tout au centre. Un peu à gauche du centre, on voit la géante rouge et de la matière se détachant de celle-ci qui tombe sur la naine blanche. La naine blanche n’est pas détruite, mais de la matière accumulée à sa surface est éjectée lors d’une explosion nucléaire. Cette matière s’étend dans deux lobes (dirigés selon l’axe de rotation de la naine blanche). L’interaction de ces lobes avec le milieu interstellaire est la cause de phénomènes d’accélération de particules à de très hautes énergies, qui elles-mêmes émettent des photons très énergétiques, figurés sur l’image par les zones blanchâtres en haut et en bas de l’image.

Le télescope Hess, situé en Namibie, observe les rayons gamma de très haute énergie en provenance de l’Univers. De telles émissions proviennent d’événements hautement énergétiques, comme des supernovae, des nébuleuses de pulsars, ou des noyaux de galaxies actives. Jamais une nova n’avait été recensée comme une source de photons observables par Hess.

RS Oph est une étoile naine blanche ayant une étoile géante rouge pour compagne. De la matière de la géante tombe sur la naine et s’accumule à sa surface jusqu’à ce que les conditions de température et de densité engendrent des explosions nucléaires. La rencontre de la matière éjectée dans l’espace par ces explosions avec le milieu interstellaire provoque des ondes de choc dans lesquelles des particules peuvent être accélérées à de très hautes énergies. Ces particules accélérées sont alors des sources de rayons gamma. Ces photons jusqu’à des énergies par photon de 10 GeV, peuvent être observés avec le télescope spatial Fermi Lat. Lors de l’événement observé du 9 au 25 août 2021 par Hess, des photons d’énergie supérieure à 100 GeV ont été enregistrés. C’est environ 100 fois l’énergie de masse (le fameux mc2) d’un proton, c’est beaucoup pour un photon. Le maximum d’émission à très haute énergie s’est produit 3 jours après le maximum d’émission des photons gamma de moindre énergie enregistrés par le télescope Fermi Lat. Ce retard et des modélisations des phénomènes d’accélération dans les chocs indiquent que probablement les particules accélérées causant les photons gamma de très haute énergie sont des protons ou des noyaux atomiques. Autrement dit, pendant quelques jours, RS Oph a été une source de rayons cosmiques. D’après les modèles théoriques, l’énergie maximale que peuvent atteindre des particules accélérées par une nova a été atteinte avec l’événement d’août 2021.

Par Fabrice Mottez, Observatoire de Paris-PSL

Notes

1. AAVASO = American Association of Variable Star Observers.

2. Collaboration H.E.S.S., « Revealing time-resolved particle acceleration in the recurrent Nova RS Ophiuchi », Science, 10 mars 2022.

par Sylvain Bouley | Juil 12, 2022 | Actualités

Les cratères d’impact

Les cratères d’impacts sont des structures géologiques en forme de dépression circulaire, formées par l’impact lorsqu’un astéroïde (ou une comète) entre en collision avec la surface d’un corps planétaire (French, 1998). La vitesse de ces collisions est très élevée (plusieurs kilomètres à dizaines de kilomètres par seconde), et le processus d’impact implique une physique très particulière pour rendre compte des phénomènes intenses et rapides qui se produisent sous l’effet de la pression et de la chaleur produite par ces impacts. Ce phénomène, souvent qualifié de catastrophe géologique, est cependant un processus très commun dans le Système Solaire, et sans doute dans l’ensemble des systèmes planétaires.

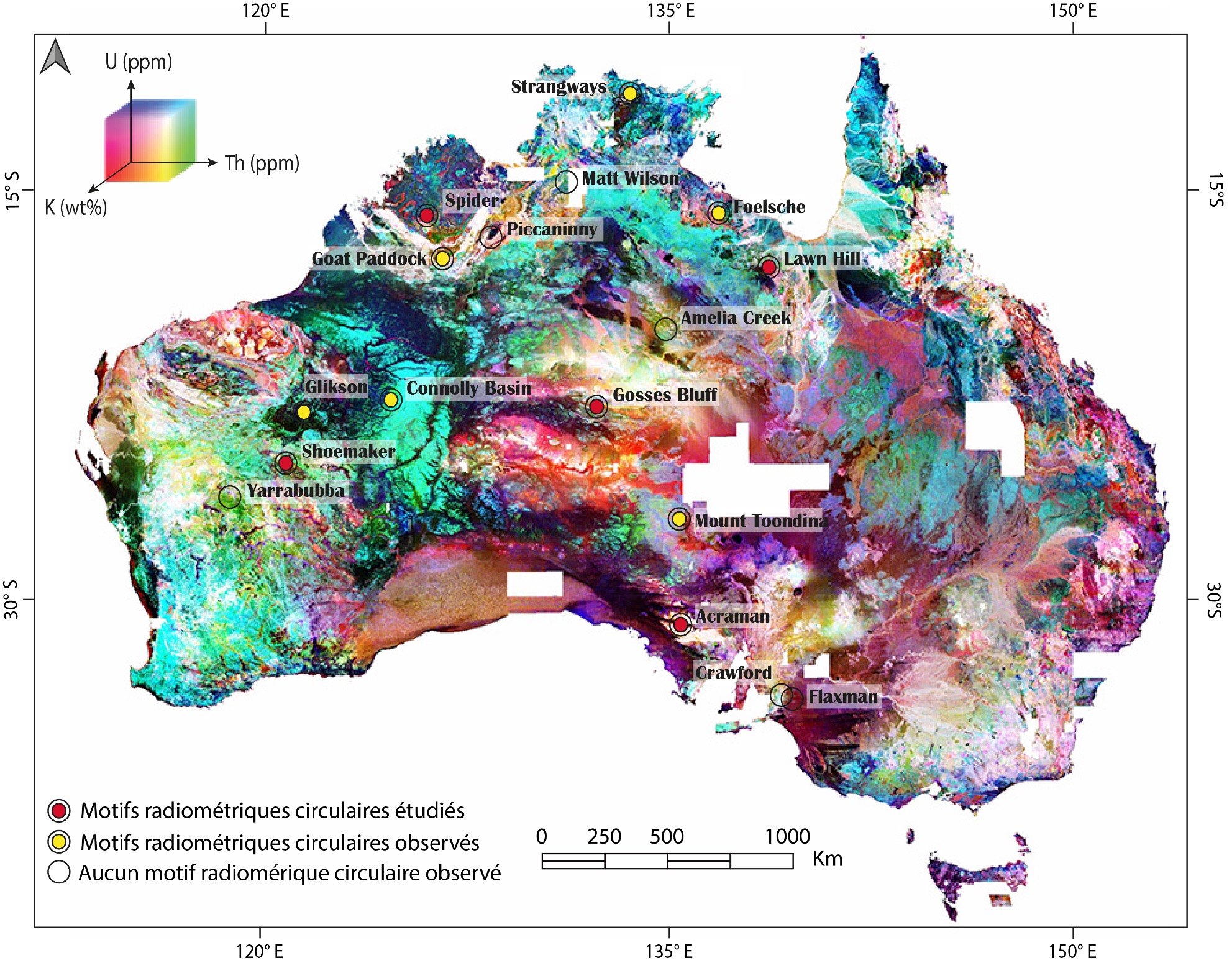

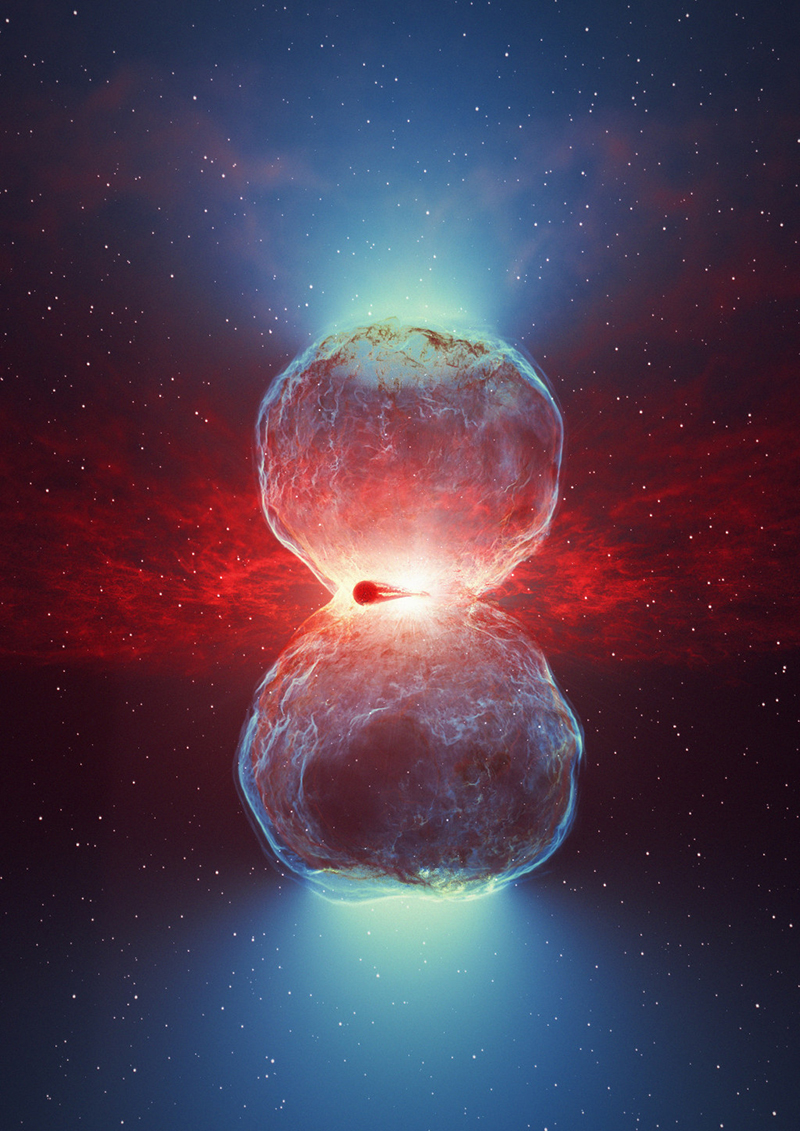

Figure 1 : Carte radiométrique de l’Australie (K : 0 – 2,91 wt %, canal rouge ; Th : 0 – 31,93 ppm, canal vert ; U : 0 – 3,58 ppm, canal bleu). La localisation des 17 structures d’impact exposées de diamètre > 3 km est indiquée. Les structures d’impact associées à des motifs radiométriques circulaires en K, Th, et/ou U sont mises en évidence en jaune et rouge. Les motifs circulaires les plus proéminents et qui ont été examinés en détail dans cette étude sont indiqués en rouge. Les cercles noirs indiquent les structures d’impact ne présentant pas de motifs radiométriques circulaires.

Sur Terre, les structures d’impact sont étudiées par des approches pétro-géochimiques à partir des échantillons de roche prélevés sur le terrain, ou lors de forages. Ils sont également étudiées par des méthodes géophysiques permettant de connaitre la nature du sous-sol, en particulier à l’aide de la gravimétrie, du magnétisme, ou de la sismique réflexion/réfraction. Parmi les méthodes géophysiques, la radiométrie a rarement été utilisée pour étudier les cratères d’impact.

Figure 2 : Carte radiométrique combinée à une image en relief ombrée de la structure d’impact de Bosumtwi, et localisation des mesures in situ des concentrations en K, Th et U sur la carte radiométrique. Potassium : 0 – 2,5 wt%, Th : 0 – 9 ppm, U : 0 – 4 ppm, modifiée d’après Baratoux et al. (2019) Projection cartographique : UTM zone 30 N.

Qu’est-ce que la radiométrie ?

La radiométrie est une méthode géophysique basée sur la physique nucléaire. Elle consiste à quantifier les concentrations des radionucléides 40K, 232Th, 238U à partir de l’énergie des rayonnements gamma émis par le sol et le substratum rocheux (Dickson and Scott, 1997; Minty, 1997). Ces radionucléides sont naturellement présents dans les roches terrestres. Un radionucléide est un nucléide instable, qui peut donc se décomposer en émettant un rayonnement. Les données radiométriques sont acquises en altitude (aéroportées), au sol (in situ) à l’aide d’un spectromètre portable par exemple, ou en profondeur (gamma logging). Les données radiométriques fournissent donc des estimations des concentrations du potassium (K), du thorium (Th) et de l’uranium (U) dans le sol, le régolithe et la roche. Elles constituent une source importante d’informations géochimiques, c’est pourquoi, elles sont utilisées depuis des décennies dans l’exploration minière et dans la cartographie géologique de la Terre et des autres planètes.

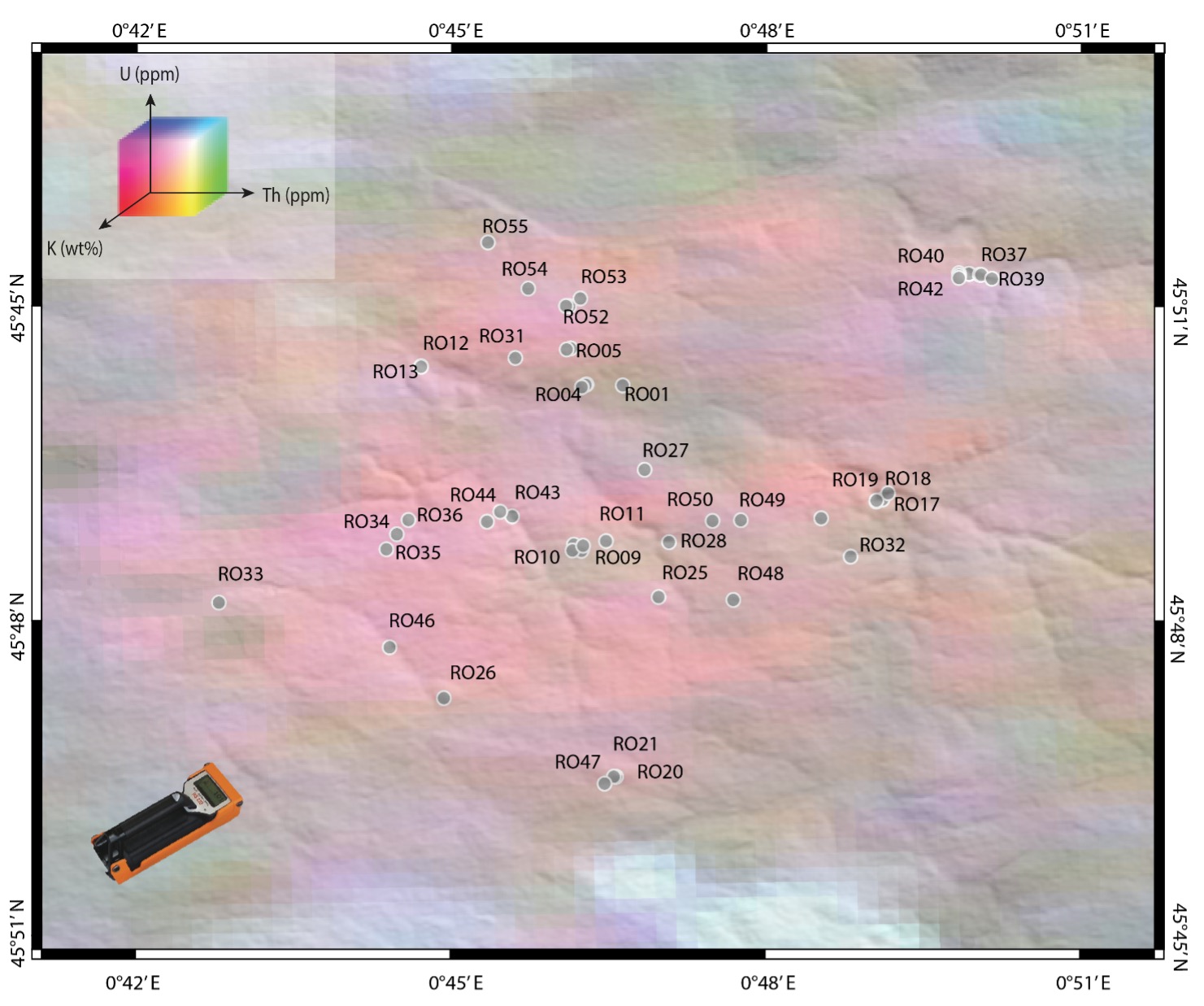

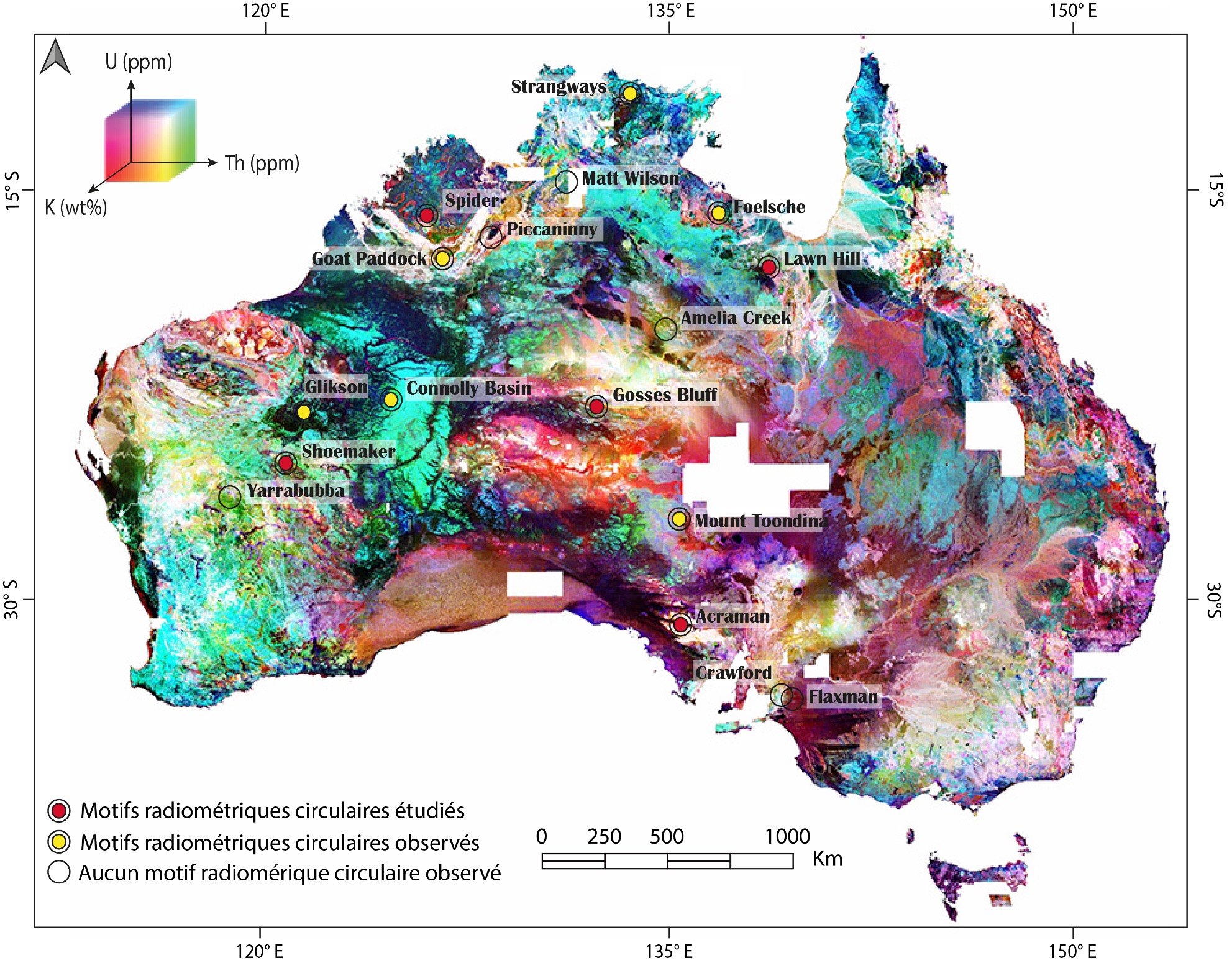

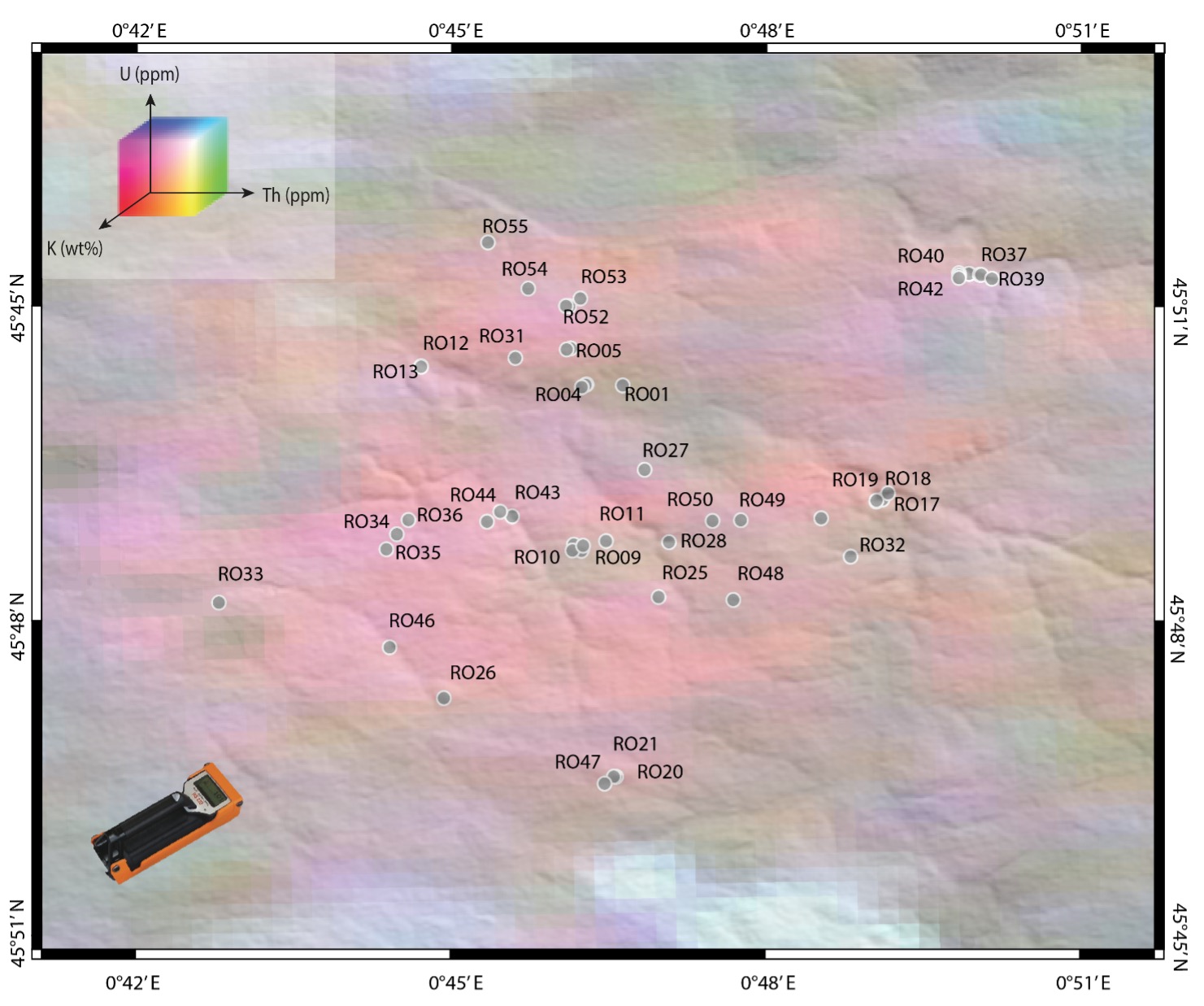

Figure 3 : Carte radiométrique ternaire combinée à une image en relief ombrée de la structure d’impact de Rochechouart. Potassium : 0 – 2,6 wt%, Th : 0 – 9,4 ppm, U : 0 – 4 ppm. Projection de la carte : Lambert II étendu. Les cercles gris représentent la position des mesures au sol.

Que peut apporter la radiométrique pour l’étude des cratères d’impact météoritiques ?

Nous avons essayé de démontrer la valeur scientifique des données radiométriques pour la recherche sur l’impact, c’est-à-dire d’une part, pour l’interprétation des données radiométriques des corps extraterrestres, et d’autre part, pour une meilleure utilisation de ces données dans les études de structures d’impact terrestres connues, et pourquoi pas, pour la recherche de nouvelles structures d’impact !

Mon travail de doctorat représente une étude des signatures radiométriques de plusieurs structures d’impact, et la première étude sur les causes possibles des redistributions observées du K, Th et U dans les structures d’impact. Nous sommes partis du général au particulier, en étudiant d’abord les signatures radiométriques des structures d’impact en Australie. Il s’agit de l’observation de toutes les signatures radiométriques des structures d’impact et l’analyse de cinq structures d’impact d’entre elles (Fig. 1). Sur la carte radiométrique de l’Australie et pour les autres cartes radiométriques, on représente le potassium en rouge, le thorium en vert, l’uranium en bleu. Sur ces représentations ternaires, les zones rouges sont donc riches en potassium, et les zones bleu-vert sont riches en thorium et uranium, et correspondent souvent à des roches latéritiques (altérées) ou la potassium, mobile en présence d’eau, a été lessivé.

Ensuite, nous avons étudié l’anomalie en potassium de la structure d’impact de Bosumtwi au Ghana (Fig. 2) connue depuis une vingtaine d’année, et enfin la structure d’impact de Rochechouart en France (Fig. 3). Ces études ont démontré que la déformation de la croûte terrestre induite par le choc et les processus superficiels tels que l’érosion ou l’altération contrôlés par la topographie du cratère sont les principales causes des signatures radiométriques associées aux structures d’impact. Dans le cas de la structure d’impact de Rochechouart, ces études ont permis de cartographier l’enrichissement en potassium des impactites en réponse à l’activité hydrothermale qui a affecté les roches fondues de la structure. Dans le cas de Bosumtwi, l’origine de l’anomalie en potassium a pu être élucidée.

Sur la base des observations de terrain et des analyses des concentrations du nucléides cosmogénique comme le béryllium, nous avons pu montrer que l’anomalie résulte de l’érosion différentielle de la structure, contrôlée par sa topographie initiale en compétition avec les processus d’altération des roches (formation de régolithe).

Figure 4 : Cheikh Ahmadou Bamba Niang, accompagné de Antoine Aginili Avo (UFHB), étudiant un affleurement de brèche lithique d’impact (B046) à l’Est de la structure d’impact de Bosumtwi.

Cerise sur le gâteau, nos travaux de terrain ont permis également de révéler la similitude des éjecta de Bosumtwi avec les éjecta lobés ou fluidisés, présents sur d’autres corps du système solaire (Mars). Cela fait de Bosumtwi un « analogue » pour les planétologues et donc un laboratoire naturel pour comprendre la mise en place de ces morphologies d’éjecta.

Les résultats des travaux ont également permis de valider l’hypothèse que les données radiométriques sont utiles pour la recherche de nouvelles structures d’impact potentielles, en particulier dans la ceinture tropicale, et permettront certainement la caractérisation de nouvelles structures d’impact.

Bamba Niang

par Sylvain Bouley | Juil 12, 2022 | Actualités

Une nouvelle série d’analyses non destructives de la composition chimique du poignard du pharaon Toutankhamon a été conduite pour éclairer sur son origine « extraterrestre ».

L’archéologue Howard Carter découvre le 4 novembre 1922 dans la vallée des Rois la tombe du pharaon Toutankhamon, qui a régné sur l’Égypte au xive siècle av. J.-C. La tombe est remarquablement conservée et, dans le sarcophage, des objets précieux entourant la momie apportent des informations appréciables sur l’histoire de l’Égypte ancienne ; en particulier, parmi ces objets, une dague (fig. 1) dont la lame en fer homogène, non rouillé, va apporter des indices pour une meilleure connaissance de la manufacture des objets métalliques à cette époque de la transition entre l’âge de bronze et l’âge de fer dans le Bassin méditerranéen.

Les deux faces du poignard de 35,2 cm de long photographiées le 9 février 2020. La lame en fer métallique (21,8 cm) a un double tranchant et une épaisseur de ~2 mm au centre ; la poignée (~ 13,4 cm) est principalement en or. (© Matsui T. et al.)

Une étude de la composition chimique de la dague a été publiée en 2016 [1], qui a permis de conclure que le fer constituant la lame du poignard est d’origine météoritique (voir l’Astronomie 104 d’avril 2017 pour un compte rendu). Toutefois, la technologie et l’origine de l’objet n’étaient pas bien comprises ; savait-on dans l’Égypte de cette époque travailler le fer météoritique ? La dague n’avait-elle pas été importée ?

Pour en avoir le cœur net et affiner les précédents résultats, une nouvelle série d’analyses non destructives de la composition chimique du poignard a été conduite en février 2020 au sein même du Musée archéologique du Caire, à l’aide d’un spectromètre de fluorescence X portable, permettant l’analyse chimique des échantillons ; en particulier, la distribution du nickel et du soufre apporte des informations importantes sur le fer météoritique qui a servi à sa fabrication [2].

La cartographie élémentaire du nickel indique des arrangements discontinus, caractéristiques de ce qu’on appelle des « figures de Widmanstätten » et qui suggèrent que le fer météoritique qui a servi à la fabrication de la dague est de l’octahédrite, une catégorie de météorites de fer très répandue (voir encadré). Les taches noires présentes sur la lame sont probablement des résidus d’inclusion de sulfure de fer (troilite FeS) que l’on peut rencontrer dans ce type de météorites. L’existence de figures de Widmanstätten et la présence de résidus de troilite suggèrent que l’objet a été fabriqué à relativement faible température (< 950 °C). Enfin, l’analyse de la poignée en or où sont retrouvées des traces de calcium incite les auteurs à proposer que l’adhésif qui a servi à fixer les décorations sur la poignée soit un enduit à la chaux plutôt que de plâtre ; cette information écarte une fabrication en Égypte, où l’usage de la chaux n’a commencé que bien plus tard, à l’époque ptolémaïque.

La météorite de fer Shiharagi, conservée au musée des Sciences de Toyama (Japon) et prise comme modèle pour les analyses du fer de la dague de Toutankhamon, et des figures de Widmanstätten que l’on y devine. Comme le fer de la dague, c’est une octahédrite, catégorie de météorites de fer la plus répandue, constituée de deux alliages distincts de fer et de nickel. (© Matsui T. et al.)

Il existe par ailleurs une correspondance, appelée « les lettres d’Amarna », entre les dignitaires égyptiens de l’époque et différents dignitaires étrangers [3] ; l’une de ces lettres dit qu’une dague en fer avec une poignée en or a été offerte par le roi de Mitanni (une région d’Anatolie en Turquie) à Amenhotep III, le grand-père de Toutankhamon. Un faisceau de présomptions, donc, suggérant que la « dague de Toutankhamon » retrouvée dans le sarcophage de ce jeune souverain a été forgée bien loin de la vallée des Rois à partir de fer d’origine encore plus lointaine.

Les météorites de fer et les figures de Widmanstätten

Les météorites de fer représentent environ 6 % des chutes de météorites connues sur Terre, elles sont essentiellement constituées d’un alliage métallique de fer (~ 90 %) et nickel, appelé fer météoritique. Ce sont des vestiges de noyaux d’astéroïdes, et donc des témoins de la différenciation d’embryons planétaires. Comme le fer métallique résiste bien aux conditions d’entrée dans l’atmosphère, ce sont les principales responsables des cratères découverts sur Terre. Elles sont assez facilement identifiables ; elles sont surreprésentées dans les collections et, résistantes à l’érosion atmosphérique, on les retrouve au sol en gros morceaux. Le fer météoritique a été utilisé à l’âge de bronze, parce que sa structure métallique rendait inutile une opération de réduction dans des fourneaux [4].

Il existe deux grandes classifications des météorites de fer, selon leur structure et/ou leur composition. C’est au début du xixe siècle que sont découvertes les figures particulières obtenues en décapant une section de météorite ferreuse avec une solution d’acide, faisant apparaître un réseau enchevêtré de phases métalliques appelé figures de Widmanstätten (figure), ce réseau est révélé quand une météorite de fer n’est pas constituée d’une seule phase, mais d’au moins deux phases cristallines, fonctions de la teneur en nickel ; les morphologies finales des cristaux sont fonction de la composition globale du métal et de la vitesse de refroidissement de l’ensemble. Les figures de Widmanstätten sont géométriques, car il existe des relations d’orientation cristalline entre les différentes phases présentes. Leur étude permet d’avoir un aperçu sur la formation des astéroïdes parents.

Par Janet Borg, Institut d’astrophysique spatiale

Notes :

1. Comelli D. et al. (2016) « The meteoritic origin of Tutankhamun’s iron dagger blade », Meteoritics and Planetary Science 51, 1301-1309.

2. Matsui T. et al. (2022) « The manufacture and origin of the Tutankhamen iron dagger », Meteoritics and Planetary Science 1-12.

3. Les lettres d’Amarna sont un ensemble de 382 tablettes en argile, retrouvées sur le site d’Amarna en Égypte, correspondance d’ordre diplomatique entre les pharaons et les grandes cours étrangères de l’époque.

4. Jambon A., « Bronze age iron: meteoritic or not? A chemical strategy », Journal of Archeological Science, 2017, DOI: 10.1016/j.jas.2017.09.008.

par Sylvain Bouley | Avr 14, 2022 | Actualités

Le 11 janvier dernier, une découverte d’un genre nouveau a agité la communauté de l’« exoplanétologie ». Il ne s’agit pas cette fois de la détection d’un objet particulièrement exotique du fait de son orbite ou de ses paramètres physiques, mais de la première mesure d’un écart à la sphéricité d’une exoplanète déjà identifiée, WASP-103 b.

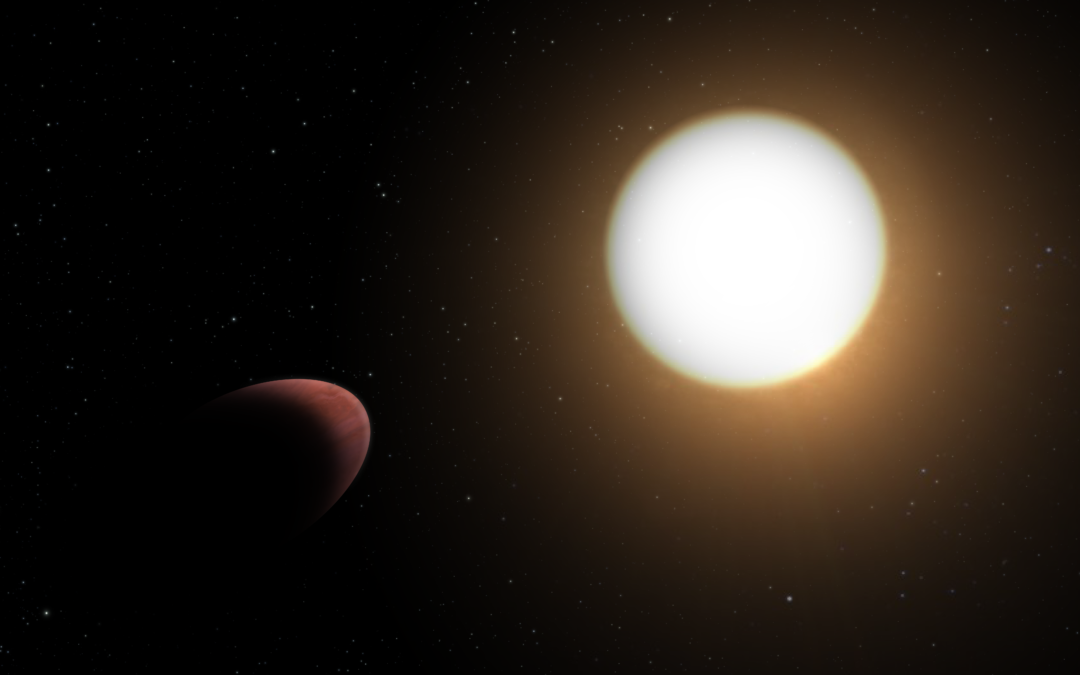

C’est la mission spatiale CHEOPS, en opération depuis 2020, qui est à l’origine de ce résultat. En utilisant ces données, une équipe scientifique a montré, grâce à l’analyse très précise de sa courbe de transit, que l’exoplanète WASP-203 b, un « Jupiter chaud » particulièrement proche de son étoile hôte, était déformée, tel un ballon de rugby, par les forces de marée agissant sur l’étoile et la planète.

Qu’est-ce que la mission CHEOPS ? Il s’agit de la première « petite » mission (dite de classe S) du programme Cosmic Vision de l’Agence spatiale européenne (Esa). L’idée était de développer dans un temps relativement court et avec un budget modeste (100 millions d’euros, financés à parts égales par l’Esa et un partenaire extérieur) une mission orientée vers un objectif scientifique bien ciblé. Le but de la mission CHEOPS (CHaracterizing EXOplanets Satellite) est de préciser les caractéristiques physiques (à commencer par le rayon) d’exoplanètes déjà connues. Développée conjointement par l’université de Berne et l’Esa, la mission CHEOPS, sélectionnée en 2012, a été lancée en décembre 2019. Équipé d’un télescope de 35 cm de diamètre et d’une masse totale inférieure à 300 kg, le satellite a déjà plusieurs résultats notoires à son actif, en particulier la caractérisation du système planétaire TOI-178, doté de 6 planètes, dont 5 en résonance orbitale, ainsi que la découverte d’une troisième planète dans le système proche (une quinzaine de parsecs) Nu2 Lupi. Mais le résultat qui vient d’être annoncé est d’une tout autre nature.

Dès le début de sa mise en opération, le satellite a observé des « Jupiters chauds », ces exoplanètes géantes très proches de leur étoile qui, du fait de leur courte période de révolution, sont des cibles idéales pour l’observation par transit. Or, l’exoplanète géante WASP-103 b, découverte par la méthode des transits en 2014 au moyen du réseau de télescopes terrestres SuperWASP, s’avère particulièrement intéressante. Dotée d’une masse égale à 1,5 fois celle de Jupiter et d’un rayon égal à deux rayons joviens, et située à moins de 0,02 UA de son étoile, sa rotation est synchrone et elle a une période orbitale de moins d’une journée. De plus, l’étoile hôte WASP-103, de type F8V, est particulièrement massive (1,22 masse solaire) et volumineuse (1,44 rayon solaire) ; sa température est de 6 110 K. Dès sa découverte, ce Jupiter particulièrement chaud a attiré l’attention des dynamiciens, qui ont soupçonné qu’un tel objet devait être soumis à des forces de marée extrêmement puissantes… suffisamment pour aller jusqu’à déformer la planète pour l’allonger comme un ballon de rugby selon l’axe étoile-planète. Nous connaissons bien cet effet dans le cas de la Terre, dont l’enveloppe liquide est déformée régulièrement par l’attraction de la Lune (et, dans une moindre mesure, du Soleil) : c’est le phénomène bien connu des marées.

Représentation schématique du transit de WASP-103 b devant son étoile. La forme allongée de la planète induit une très petite déformation de la courbe de transit. À droite : représentation schématique de la planète WASP-103 b, dont la forme est allongée dans la direction de son étoile.

Dans le cas de WASP-103 b, les spécialistes de mécanique céleste ont estimé que la force de marée exercée par l’étoile sur la planète pouvait être suffisante pour entraîner une déformation permanente, et que cet effet pourrait être mesurable à partir d’une courbe de transit extrêmement précise ; or, depuis deux ans, le satellite CHEOPS est capable de fournir cette précision. C’est ainsi qu’une équipe portugaise de l’université de Porto, en association avec l’université de Berne et l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE, Observatoire de Paris) et de nombreux autres partenaires, a engagé un programme visant à observer des transits répétés de l’objet afin de détecter un éventuel écart à la sphéricité de la planète, et aussi pour rechercher (en utilisant des données antérieures) si une décroissance de la période orbitale (prévue par les calculs) pouvait aussi être observée. Les résultats viennent d’être publiés dans Astronomy and Astrophysics (Barros et al., 11 janvier 2022).

Dans cet article, les auteurs analysent 12 courbes de transit de WASP-103 b obtenues avec CHEOPS ; grâce à la facilité de pointage du satellite, ces douze transits ont pu être enregistrés dans un intervalle de deux mois seulement, entre avril et juin 2020. Après avoir corrigé les différents effets instrumentaux, ils ont réutilisé des courbes de transit de WASP-103 b obtenues en 2015 par les télescopes spatiaux Hubble et Spitzer et ont calculé, pour chaque jeu de données, les paramètres de transit dans le cas d’une planète sphérique et dans le cas d’une planète elliptique. La différence entre les courbes de transit correspondant aux deux modèles illustre la signature de la déformation de la planète sur la courbe de transit, qui se traduit par une légère oscillation de la courbe à l’immersion et à l’émersion. L’analyse de l’ensemble des courbes de transit a montré qu’elles étaient compatibles avec l’existence de cette déformation. À partir de l’analyse des courbes de lumière, l’équipe a pu calculer le « nombre de Love » de la planète, un paramètre qui mesure la répartition de la masse à l’intérieur d’une planète ; cette information peut donner une estimation de la rigidité d’un corps et de son aptitude à se déformer sous l’influence des forces de marée. Dans le cas de WASP-103 b, le nombre de Love déduit des mesures de transit est de 1,6, ce qui est comparable à la valeur pour Jupiter. Ce résultat pourrait signifier que les structures internes de ces deux objets sont comparables, en dépit de la nature nettement plus « gonflée » de l’exoplanète (figure ci-dessous).

En utilisant l’ensemble des données de 2015 et de 2020, les auteurs de l’article ont aussi tenté de mettre en évidence une diminution de la période orbitale, car celle-ci est prédite par les modèles comme une conséquence des effets de marée. Cependant, cet effet n’a pas été observé : à l’inverse, les mesures semblent indiquer une possible augmentation dont l’origine serait aujourd’hui inexpliquée. D’autres mesures seront nécessaires pour résoudre ce mystère. Dans un futur proche, on peut espérer que le JWST permettra d’obtenir de nouvelles courbes de transit encore plus précises, et donc de confirmer et préciser la déformation de l’exoplanète.

Par Thérèse Encrenaz Observatoire de Paris

- S. Barros et al., « Detection of the tidal deformation of WASP-103b at 3 σ with CHEOPS », Astronomy and Astrophysics, 11 Janvier 2022, doi:10.1051/0004-6361/202142196.

par Sylvain Bouley | Avr 14, 2022 | Actualités

Des expériences reproduisant les conditions de pression et température de la basse atmosphère des planètes géantes glacées mettent au jour deux nouvelles phases de la glace d’eau prédites par les modèles. Celles-ci pourraient expliquer la forme particulière des champs magnétiques d’Uranus et de Neptune.

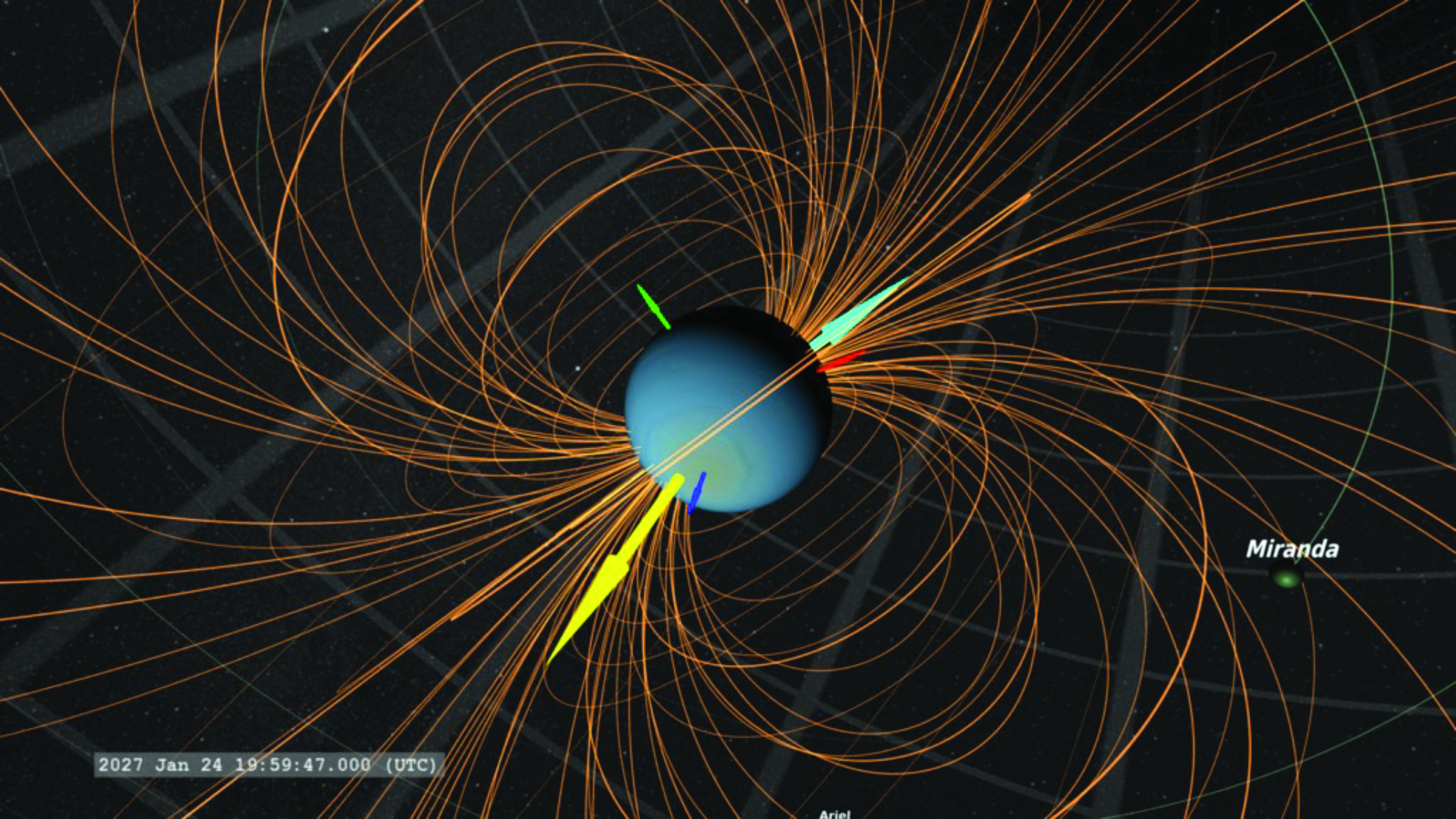

Contrairement aux champs magnétiques de la Terre, Jupiter et Saturne, ceux de Neptune et d’Uranus (fig.1) sont irréguliers et asymétriques par rapport à leur axe de rotation. Des simulations numériques prédisent que les champs magnétiques de ces planètes sont générés par des glaces ioniquement conductrices, en convection au-dessus d’un intérieur stable ; celles-ci sont confinées à une fine couche occupant jusqu’à un tiers du rayon planétaire. Les deux géantes, dites de glace, contiennent une portion significative d’eau, qui pourrait être la source de ces champs magnétiques atypiques.

La glace dans tous ses états

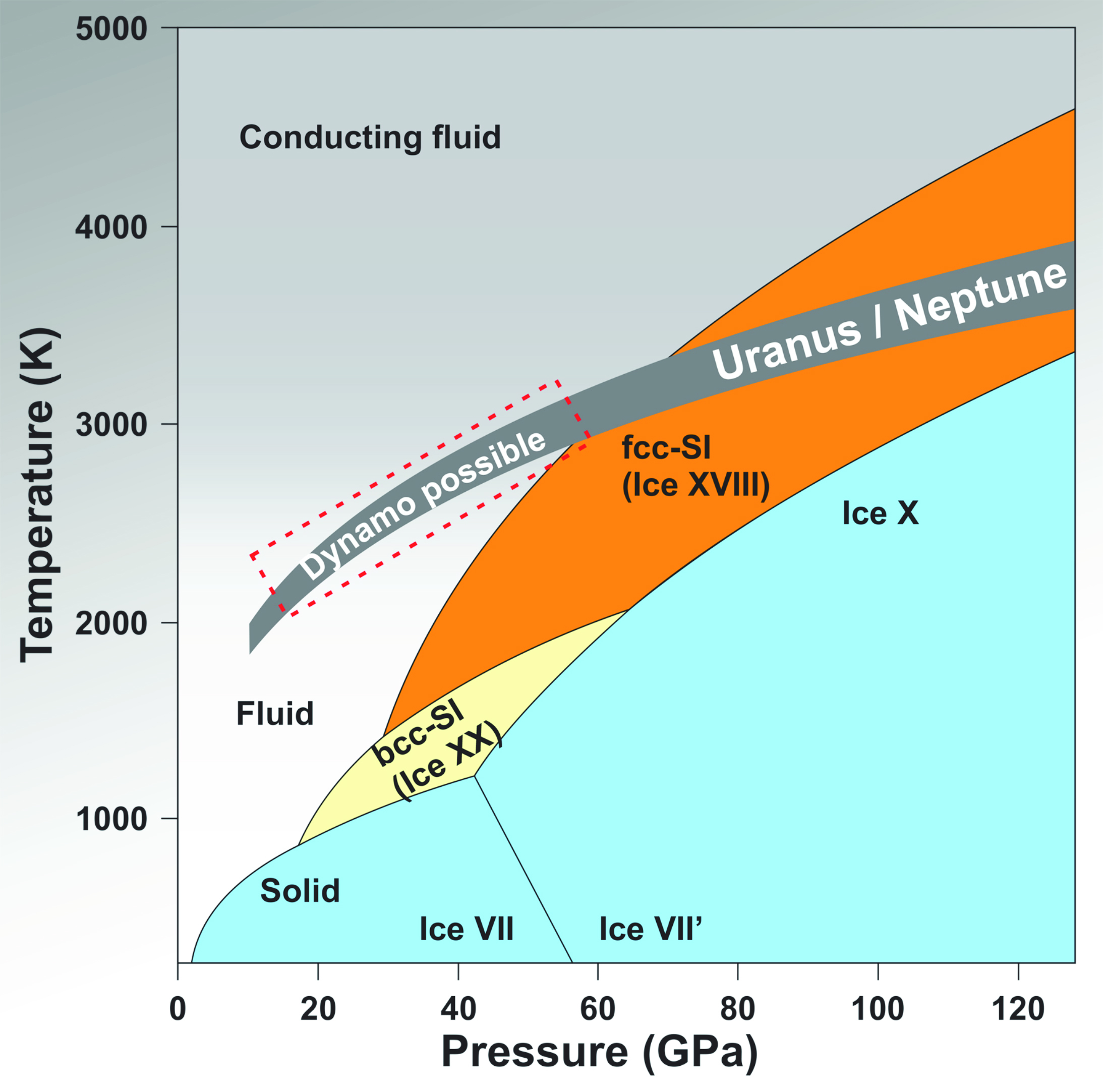

La glace d’eau existe sous différents états cristallins selon les conditions de pression et de température auxquelles elle est soumise. À la pression atmosphérique terrestre, en dessous de 273 K, nous la connaissons sous la forme d’un assemblage cristallin de molécules d’H2O, nommée glace Ih. Mais d’autres formes existent, y compris des phases de hautes températures lorsque la pression est suffisante pour maintenir les molécules dans une forme solide. Dans des conditions extrêmes, telles celles rencontrées dans la basse atmosphère des géantes de glace, les modèles prédisent un état particulier : la glace superionique. Il est caractérisé par des protons mobiles dans une matrice d’oxygène et une conductivité électrique élevée. Son caractère conducteur rend cette glace beaucoup plus opaque que ses autres phases, d’où son surnom de « glace noire ». Jusque-là, le diagramme de phase de l’eau (fig. 2) sous hautes pressions demeurait largement incertain, notamment en ce qui concerne l’existence de phases superioniques, ainsi que leurs structures et domaines de stabilité. Une étude récemment publiée dans Nature Physics vient préciser ces conditions [1].

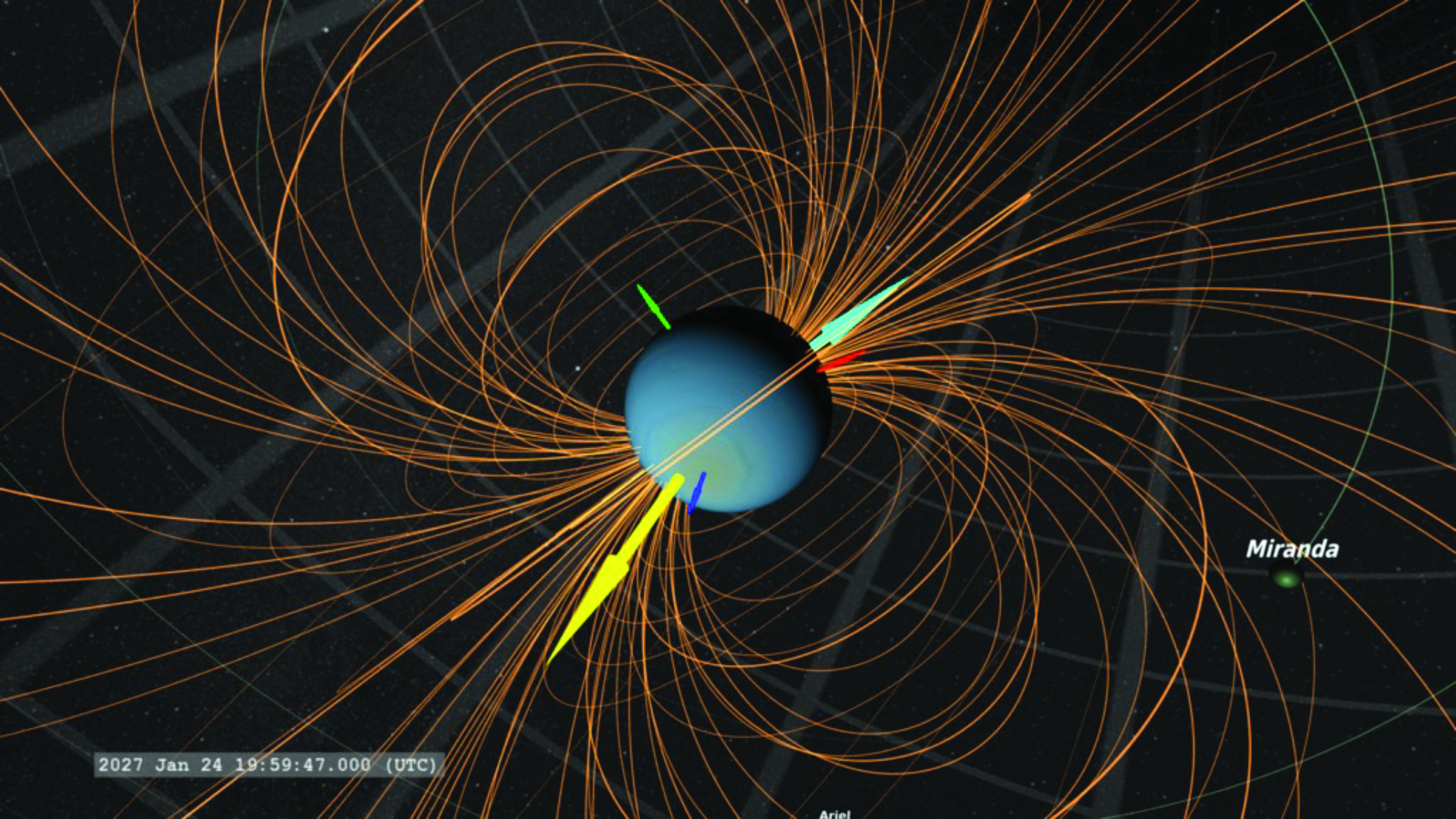

1. Modélisation de la magnétosphère d’Uranus. Les lignes orange représentent la structure du champ magnétique. La flèche jaune indique la direction du Soleil, la flèche bleue l’axe de rotation d’Uranus pointée vers le nord et la flèche cyan le Nord magnétique. (NASA’s Scientific Visualization Studio)

Des planètes au laboratoire

Pour ce faire, l’équipe dirigée par Vitali Prakapenka, de l’université de Chicago, a piégé un échantillon d’eau dans une cellule à enclumes de diamant chauffée par deux lasers infrarouges [2] (fig. 3). Ce dispositif expérimental a d’abord permis de porter l’échantillon jusqu’à une pression de 150 gigapascals (GPa), puis de le chauffer progressivement jusqu’à une température de 6 500 K. L’oxygène qu’il contient se réarrange en une structure cubique, puis l’hydrogène s’ionise, rendant la glace conductrice. L’évolution de la structure des glaces obtenues a ensuite été sondée par diffraction aux rayons X. Leur opacité a été mesurée par spectroscopie optique à l’aide d’un laser visible.

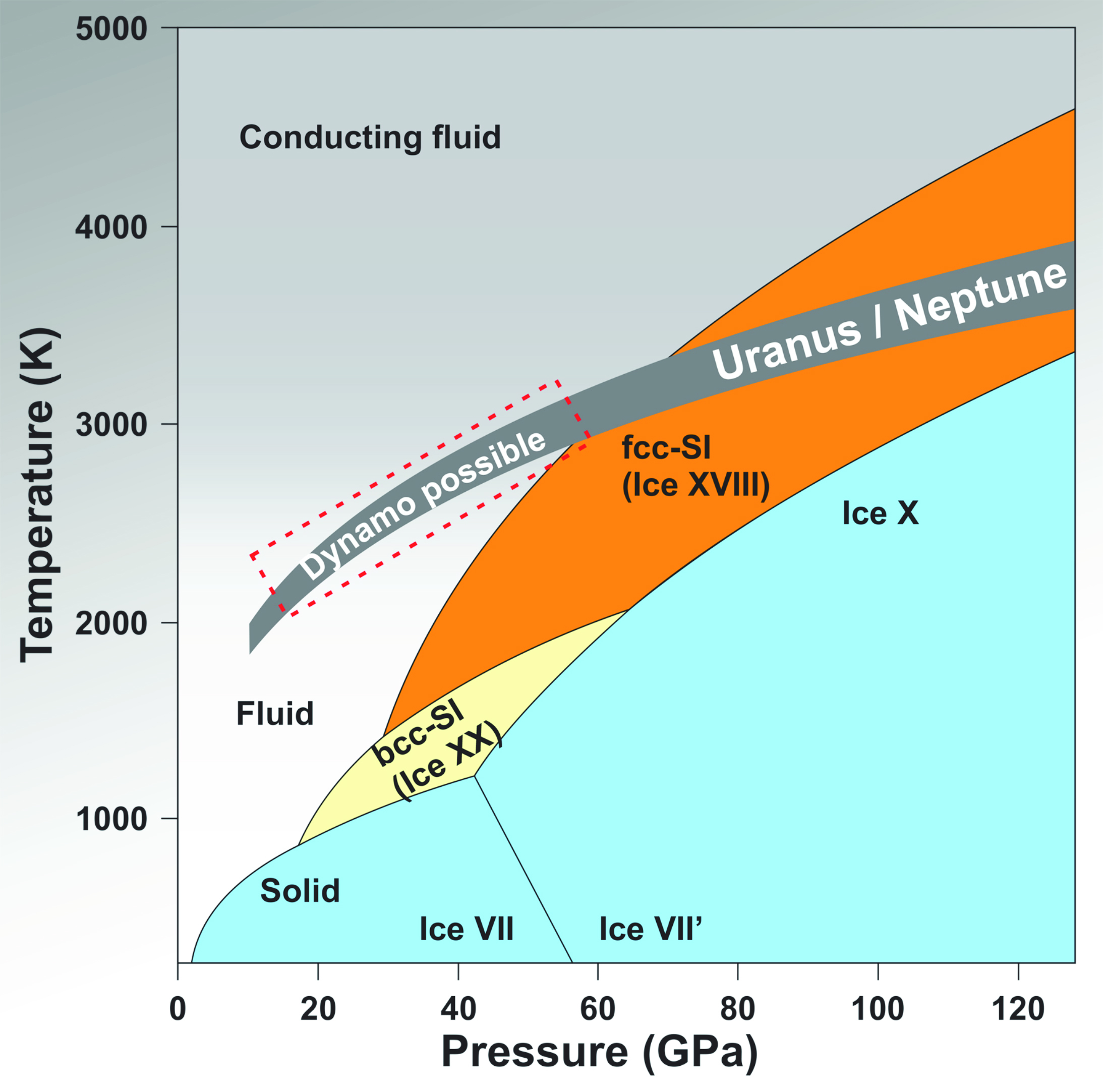

2. Diagramme de phase de l’eau à des conditions de pression/température extrêmes. Les conditions rencontrées dans l’intérieur d’Uranus et Neptune sont délimitées par la zone en gris sombre. Le champ dans lequel la glace d’eau devient superionique, et donc capable de générer un champ magnétique, est délimité par les pointillés rouges. (S. S. Lobanov, GFZ. https://bit.ly/32eKWJ4)

Cette étude a permis de mettre en évidence deux nouvelles phases de la glace d’eau. Celles-ci se forment à des pressions et températures dépassant les 20 GPa et 900 K pour la première, nommée glace XX, et 29 GPa et 1 300 K pour la seconde, la glace XVIII. Leurs caractéristiques sont conformes à celles prédites par les simulations. Leurs densités respectives, comprises entre celles des autres types de glaces rencontrées dans ces gammes de température et de pression et celle de l’eau liquide, permettent de les en distinguer. Leur énergie interne plus importante que celle des autres glaces indique une mobilité accrue de leurs atomes d’hydrogène. Enfin, elles sont plus opaques, indiquant qu’elles sont devenues électriquement conductrices. Tous ces éléments confirment la formation de glaces superioniques.

Cette étude apporte un nouvel éclairage sur le diagramme de phase de l’eau à hautes pression et température, et réconcilie les précédentes études et modélisations. Le manteau d’Uranus et Neptune, rendu conducteur par la présence de glaces superioniques, serait donc la source de leur champ magnétique. De futures études sur la viscosité et la conductivité de ces glaces permettraient de mieux comprendre les intérieurs de nos géantes glacées.

3. Reconstitution des conditions de l’intérieur de Neptune en laboratoire. Un échantillon d’eau est compressé à l’aide d’une presse à enclumes de diamant. Ce dispositif de compression statique est composé de deux diamants artificiels placés tête-bêche. Un échantillon (représenté en haut à gauche) est piégé entre deux minuscules surfaces plates taillées dans la pointe des diamants. Une force appliquée sur la face la plus large est transmise à la pointe, créant une pression de plusieurs dizaines de GPa (de l’ordre de celle rencontrée dans les intérieurs planétaires). Les diamants sont transparents à la plupart des longueurs d’onde. Il est donc possible de faire passer à travers eux un faisceau laser infrarouge qui va chauffer l’échantillon, ainsi que des rayons X et visibles qui vont respectivement en sonder la structure et la conductivité. Le diagramme en bas à gauche illustre un spectre de diffraction X typique, montrant l’intensité du rayon diffracté en fonction de l’angle de mesure. (S. Anzellini)

Par Mylaine Holin

- V. Prakapenka, N. Holtgrewe, S. Lobanov et al., « Structure and properties of two superionic ice phases », Nature Phyics, 17, 1233–1238 (2021). https://doi.org/10.1038/s41567-021-01351-8

- S. Anzellini, « Hot black ices », Nature Phyics, 17, 1195–1196 (2021). https://doi.org/10.1038/s41567-021-01358-1

par Sylvain Bouley | Avr 14, 2022 | Actualités

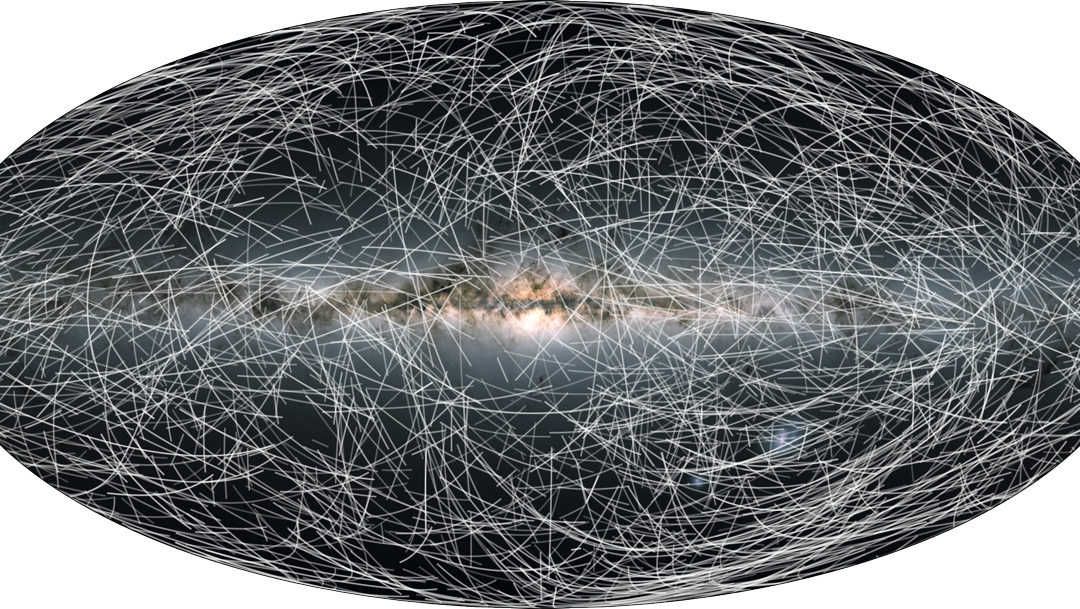

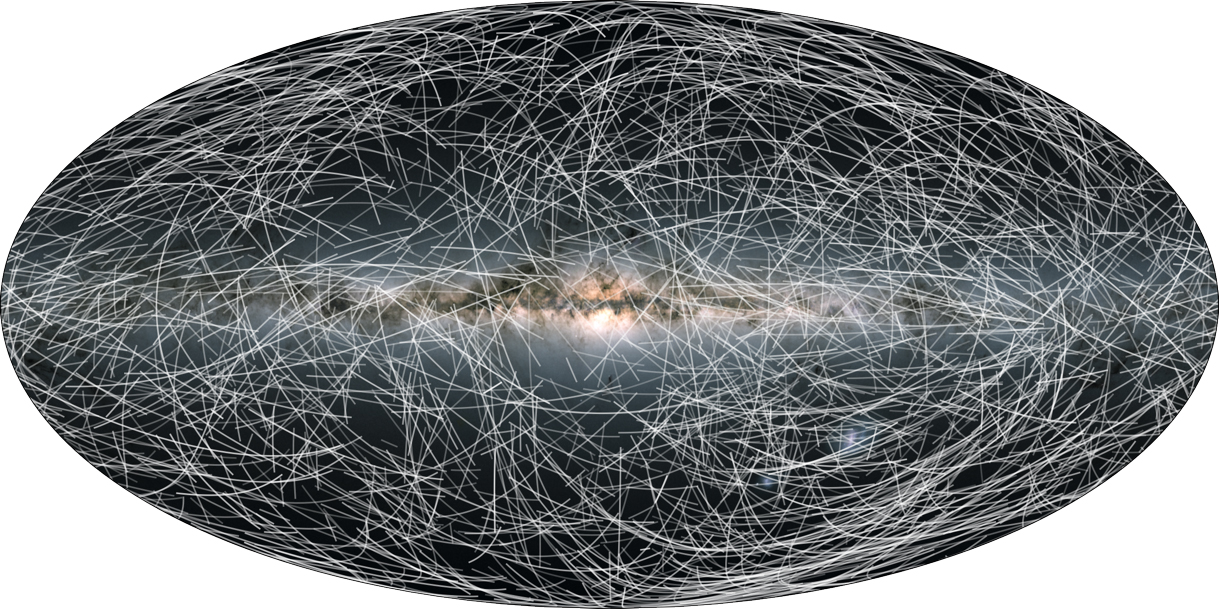

Depuis cinquante ans, on pensait que les galaxies naines situées au voisinage de la Voie lactée avaient été satellisées il y a plusieurs milliards d’années. Cette idée a été remise en question grâce aux nouvelles données astrométriques du satellite Gaia, publiées dans le catalogue EDR3 (Gaia Early Data Release 3, Fig. 1) mis à la disposition de la communauté scientifique, et à ce jour les plus précises au monde.

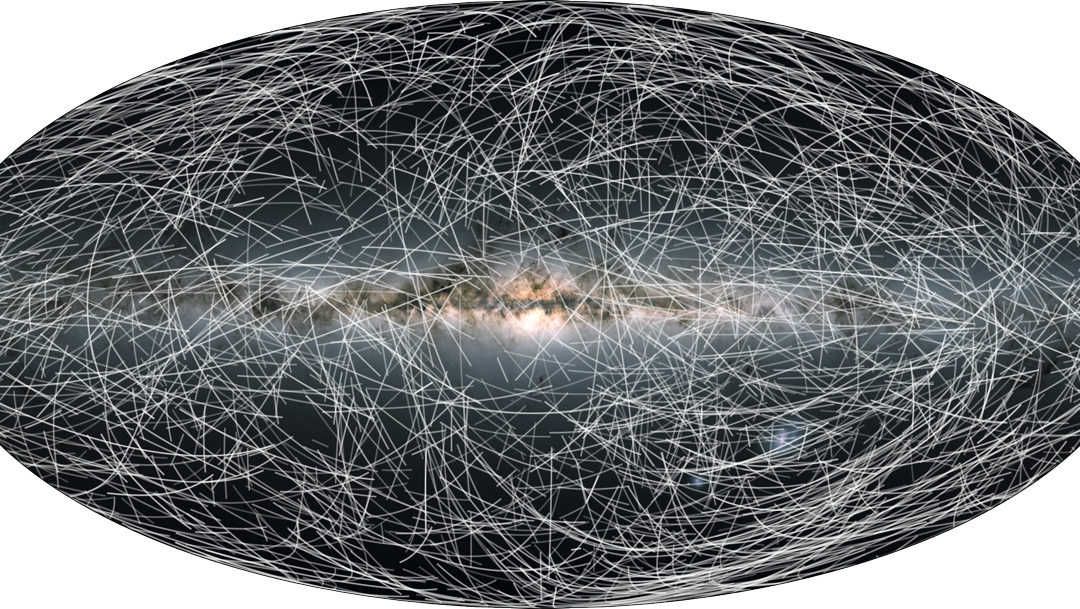

Fig 1. Le ciel de Gaia EDR3 avec les mouvements propres de 2 000 étoiles en 800 000 ans. Les traits sont d’autant plus longs que les mouvements des étoiles sont plus grands. (Esa/Gaia/DPAC, CC BY-SA 3.0 IGO)

La première partie du troisième catalogue Gaia (voir le dernier article sur Gaia dans le numéro 144 de l’Astronomie) a été publiée le 3 décembre 2020. La seconde partie sera publiée en 2022. Ce catalogue, qui contient environ 1,8 milliard de sources, constitue une avancée majeure par rapport au deuxième catalogue quant à la précision, l’exactitude et l’homogénéité des données astrométriques et photométriques. Il donne pour plusieurs millions de sources les mouvements propres sur la sphère céleste et les vitesses radiales mesurées par effet Doppler. On peut en déduire les mouvements propres des sources (traits blancs sur la Figure 1).

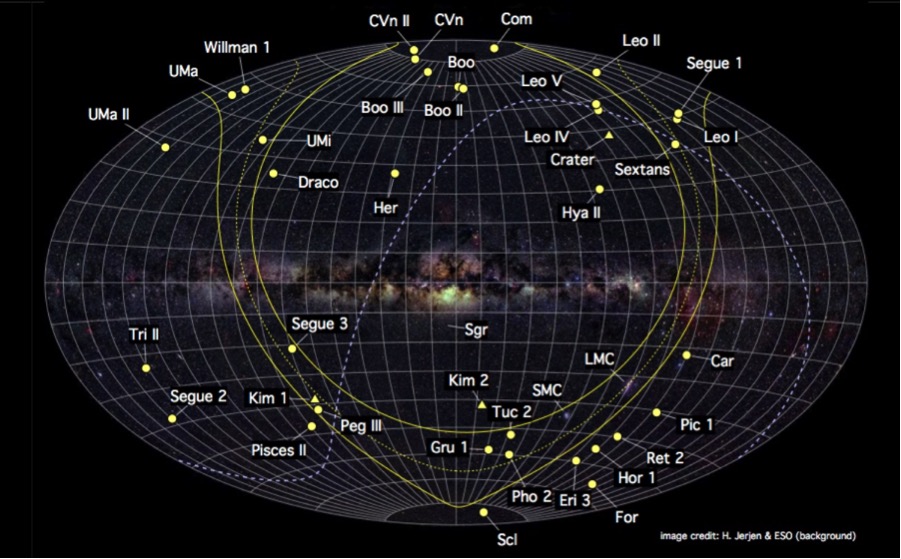

La Voie lactée est entourée d’un halo contenant de nombreux objets, tels que des étoiles géantes ou des amas d’étoiles appelés « amas globulaires », et dans le cas qui nous occupe ici, des galaxies naines. Le catalogue EDR3 qui vient d’être publié a permis ainsi d’obtenir les paramètres orbitaux (apocentres et péricentres, excentricités, formes de l’orbite) de 46 galaxies naines du halo de la Voie lactée, avec une précision 2,5 fois supérieure à celle du précédent catalogue. L’incertitude principale sur ces paramètres provient en fait de notre méconnaissance de la masse exacte de la Voie lactée, qui joue naturellement un rôle important pour déduire les paramètres orbitaux en fonction des vitesses mesurées. Une telle incertitude empêche de déterminer la nature et l’origine de ces galaxies. Sont-elles de vieilles galaxies satellites liées depuis longtemps à la Voie lactée, ou au contraire de jeunes galaxies satellites effectuant leur premier passage au voisinage de la Voie lactée, comme c’est le cas des Nuages de Magellan ?

On a pensé pendant longtemps que l’observation d’une formation ancienne d’étoiles dans certaines de ces galaxies naines prouvait une arrivée datant de plusieurs milliards d’années, lorsqu’elles commencèrent à tomber dans le halo, comme le réclame la cosmologie standard « LambdaCDM ». Incidemment, on a découvert un grave problème résidant dans le nombre bien trop petit de galaxies satellites par rapport aux prévisions du modèle standard ; c’est ce que l’on a nommé « le problème des galaxies naines satellites », qui n’est toujours pas résolu. En fait, la formation stellaire dans ces galaxies naines ne prouve rien, car on y trouve aussi bien de vieilles étoiles que des étoiles récentes datant de deux milliards d’années. Et on ignore si elles contiennent des étoiles encore plus jeunes, en particulier parce que les étoiles géantes rouges ayant quitté la séquence principale ne sont pas détectées facilement et ne peuvent donc être utilisées pour déterminer un âge.

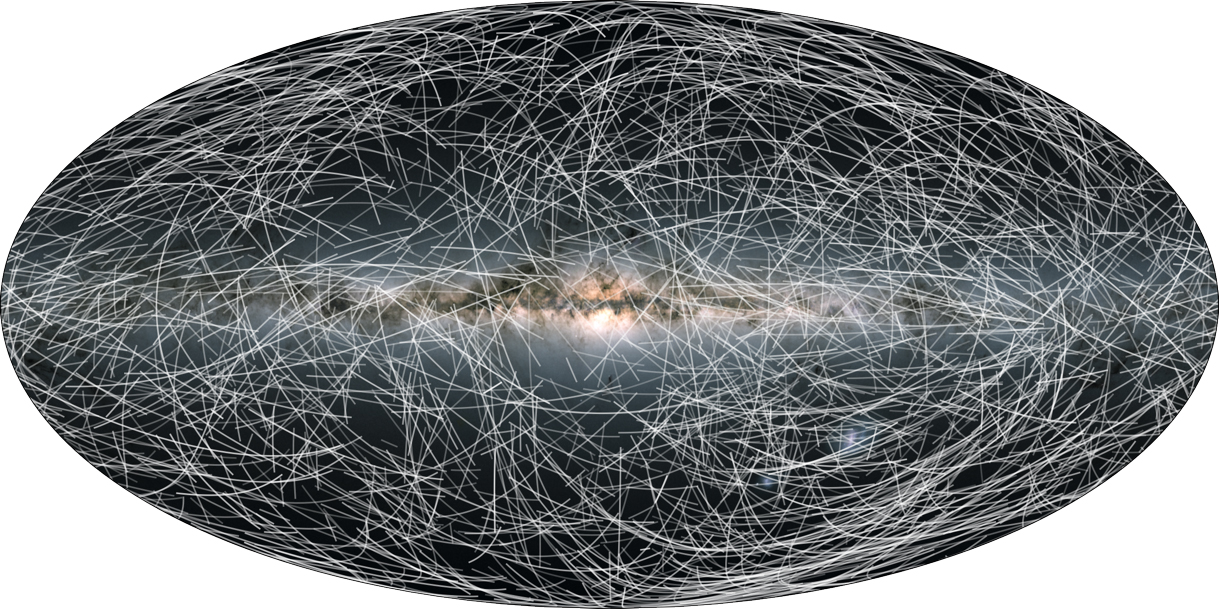

Fig 2. Une image de la Galaxie avec les principales galaxies naines qui l’entourent. Les lignes jaunes représentent la limite de la grande structure où se trouve la majeure partie des naines, la ligne violette est la limite d’un des relevés profonds pour trouver ces objets. (H. Jerjen (galaxies naines) & Eso (image de la Voie lactée))

Il faut donc se résoudre à contraindre l’histoire passée de ces galaxies naines par l’étude de leurs coordonnées dans l’espace à six dimensions issues des mesures de Gaia, celle des positions et des vitesses, d’où sont déduits leurs moments angulaires [1]. C’est ce qui vient d’être tenté dans un article publié par une équipe internationale dirigée par un astronome de l’Observatoire de Paris–PSL [2].

Les auteurs se sont d’abord rendu compte que les vitesses et les moments angulaires sont beaucoup plus grands que ceux des autres objets du halo. Or, il est admis que tous les objets gravitant autour de la Voie lactée ont des énergies et des moments angulaires décroissant avec le temps, à cause des effets de marée [3] et des rencontres avec d’autres objets. Plus longtemps ils sont en orbite, plus leurs énergies et leurs moments angulaires diminuent.

Puis les auteurs ont reconstitué les mouvements orbitaux en comparant les positions des galaxies naines avec celles des amas globulaires et de la population de vieilles étoiles du halo. La plupart des étoiles géantes entourant la Voie lactée sont nées d’une ancienne collision qui l’a formée il y a huit à dix milliards d’années. D’autres font partie d’un courant stellaire lié à la chute et à la destruction de la galaxie naine du Sagittaire dans la Voie lactée, il y a 4 à 5 milliards d’années. Or, les galaxies naines ont des énergies et des moments angulaires plus grands que tous ces objets, ce qui permet de conclure qu’elles ont rejoint la Voie lactée plus récemment, il y a seulement 1 ou 2 milliards d’années. Dans ces conditions, elles ont à peine eu le temps de parcourir une seule orbite.

Les auteurs en déduisent que ces galaxies naines ont dû arriver au voisinage de la Voie lactée à peu près en même temps que les Nuages de Magellan. Cela implique surtout que notre Galaxie a très peu de vrais satellites, ce qui pose un problème encore plus aigu concernant le modèle standard de la cosmologie. Une seconde conséquence est que ces galaxies ne contiennent peut-être pas de matière noire. En effet, on supposait qu’elles en contenaient beaucoup, ce qui leur permettait de résister pendant des milliards d’années aux forces de marée de la Voie lactée. C’est donc tout le scénario de la matière noire qui serait remis en cause. Cette solution était déjà proposée dans un article précédent des mêmes auteurs [4], mais elle n’était pas étayée par les mêmes données concernant les galaxies naines. C’est l’avenir qui dira si cette hypothèse radicale est juste ou non.

Par Suzy Collin-Zahn Observatoire de Paris-PSL

- Le moment angulaire est le produit de la vitesse tangentielle de la galaxie naine (la composante de la vitesse qui est projetée sur le ciel) par sa distance au centre de la Voie lactée.

- François Hammer et al., « Gaia EDR3 proper motions of Milky Way dwarfs. II: velocities, total energy and angular momentum », à paraître dans Astrophysical Journal.

- Effet d’étirement dû à la gravité d’un objet massif. C’est le même processus qui crée les marées terrestres sous l’effet de la gravité du Soleil et de la Lune.

- Hammer et al., « On the absence of dark matter in dwarf galaxies surrounding the Milky Way », The Astrophysical Journal, 883, 171, 2019.