Janvier 2022

17/01/2022 Plein Lune

23/01/2022 Vénus au plus proche du Soleil (distance au Soleil = 0,71845 UA)

25/01/2022 Dernier Quartier de la Lune

29/01/2022 Conjonction entre la Lune, Mars et Vénus au petit matin

Après le trou noir de la galaxie M87 et celui de 3C 279, la collaboration EHT (Event Horizon Telescope) vient de publier les résultats concernant le trou noir supermassif de la radiogalaxie la plus proche de la Voie lactée, Centaurus A.

1. Superposition d’images de Centaurus A dans le domaine submillimétrique (APEX, en orange) avec le rayonnement X (Chandra, en bleu) et en lumière visible (Hubble). (NASA).

L’Event Horizon Telescope (EHT) est composé de plusieurs radio- télescopes disposés autour du monde et séparés par plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètres. Ils sont reliés par le processus d’interférométrie pour créer un télescope « virtuel » équivalent à un télescope ayant un diamètre égal à celui de la Terre. L’EHT avait été initialement conçu pour donner l’image du trou noir supermassif du centre de la Voie lactée, Sgr A*, mais il n’a pas encore pu y parvenir à cause de la très faible luminosité et de la petite masse de ce trou noir. En revanche, l’EHT a réussi à observer le 10 avril 2019 « l’ombre » du trou noir supermassif au cœur de la galaxie M87, et plus récemment il a obtenu une image détaillée de l’environnement du trou noir de 3C 279 [1].

Centaurus A (NGC 5128) est une radiogalaxie extrêmement complexe (provenant probablement de la fusion assez récente de deux galaxies) qui rayonne intensément dans les domaines radio, visible et X, et qui est située à environ 12 millions d’années-lumière de la Voie lactée (fig. 1). Elle possède un trou noir central d’environ 50 millions de fois la masse du Soleil, donc intermédiaire entre celui de M87 (6,5 milliards de masses solaires) et Sgr A* (4 millions de masses solaires), ainsi que deux jets rayonnant en lumière visible, en radio et en rayons X. À une distance d’environ 15 000 années-lumière de Centaurus A, ces jets s’élargissent en forme de champignon, mais des nuages radio à l’extrémité de ces jets s’étendent jusqu’à une distance de près de 500000 années-lumière. Centaurus A est aussi traversée par une large bande de poussières, preuve s’il en était encore besoin d’un passé agité !

L’énorme production d’énergie de Centaurus A provient du gaz tombant dans le trou noir central. Une partie de cette matière est à nouveau éjectée dans deux jets opposés avec une vitesse au départ proche de la vitesse de la lumière. Les détails de ce processus n’étaient pas clairs, c’est pourquoi il était impératif de tenter d’observer le noyau de cette galaxie avec la meilleure résolution spatiale possible. C’est chose faite maintenant avec l’EHT.

Les données avaient été recueillies au cours des quatre jours d’observation de M87 en 2017. Une grosse équipe constituée par la collaboration EHT, à laquelle se sont joints une cinquantaine d’astronomes conduits par Michael Janssen, de l’université de Nimègue, aux Pays-Bas [2], vient de publier une modélisation fine des données permettant de dépasser la résolution théorique de l’interféromètre, et montrant des détails d’environ 0,6 jour-lumière, soit 25 milliards de kilomètres, correspondant à environ 250 rayons gravitationnels [3] du trou noir.

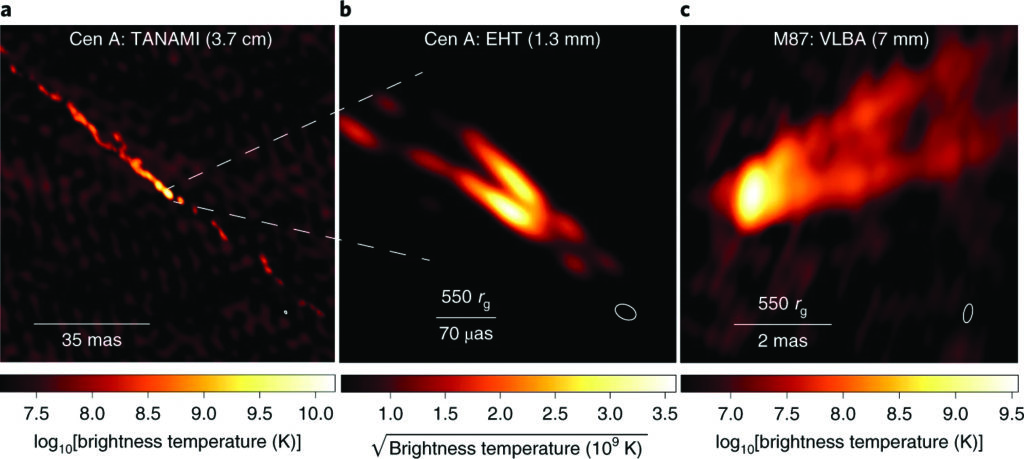

2. Structure du jet de Centaurus A comparée à celle du jet de M87. En a, le jet de Centaurus A observé à 8 GHz (λ = 3,7 cm) par le radiotélescope japonais TANAMI en novembre 2011. En b, l’image obtenue par l’EHT en avril 2017, après le travail de réduction. Les lignes en tirets entre a et b indiquent le zoom de l’image EHT. Pour comparaison, en c, le jet de M87 à 43 GHz (λ=7 mm) à partir des observations de juin 2013. Les échelles physiques du champ de vue complet montrées dans les trois images sont respectivement de 2 pc, 0,007 pc et 0,6 pc. Les tailles des faisceaux sont indiquées dans le coin en bas à droite pour chaque image. (M. Janssen, Nature Astronomy, 2021).

Les images du jet de Centaurus A, observé à une fréquence de 1,3 mm et comparé à des observations précédentes, sont obtenues avec une résolution spatiale 16 fois supérieure. Elles révèlent une structure collimatée sous la forme d’un jet dirigé dans notre direction possédant une gaine brillante entourant une colonne vertébrale presque invisible, ce qui donne l’impression de deux jets séparés. On distingue également un contre-jet très faible se dirigeant dans la direction opposée [4] mais de même structure (fig. 2). Cette structure est identique à celle du jet de M87 sur une échelle comparable de 500 rayons gravitationnels. De plus, les astronomes ont identifié la position du trou noir supermassif par rapport au jet. Par ailleurs il est bien connu qu’il existe des corrélations fortes entre la masse des trous noirs et leurs luminosités radio et X. Les auteurs en déduisent que la similitude de structure des jets de M87 et Centaurus A conforte l’idée d’une invariance d’échelle par rapport à la masse du trou noir.

Finalement, les auteurs montrent qu’il sera possible d’obtenir l’image de l’ombre du trou noir de Centaurus A, comme on l’a fait avec M87, mais en observant à une fréquence de quelques milliers de gigahertz, c’est-à-dire dans l’infrarouge lointain. On est malheureusement encore loin d’obtenir des mesures d’une aussi haute résolution dans cette gamme de rayonnement…

Suzy Collin-Zahn

1. Voir l’article de J. Lequeux et F. Vincent dans le numéro 128 de l’Astronomie, juin 2019 : « Première image de l’ombre d’un trou noir », et l’actualité de S. Collin-Zahn dans le numéro 140, été 2020, « Event Horizon Telescope dévoile le surprenant jet de 3C 279 ».

2. Michael Janssen et al., Nature Astronomy, « EHT observations of the jet launching and collimation in Centaurus A », 2021.

3. Le rayon gravitationnel (ou rayon de Schwarzschild) du trou noir est égal à 2GM/c2, où G est la constante de la gravitation universelle, c est la vitesse de la lumière et M la masse du trou noir, soit pour un trou noir de 55 millions de masses solaires environ 100 millions de kilomètres.

4. Le jet venant vers nous est amplifié par l’effet d’« aberration relativiste » tandis que celui qui s’éloigne est affaibli.

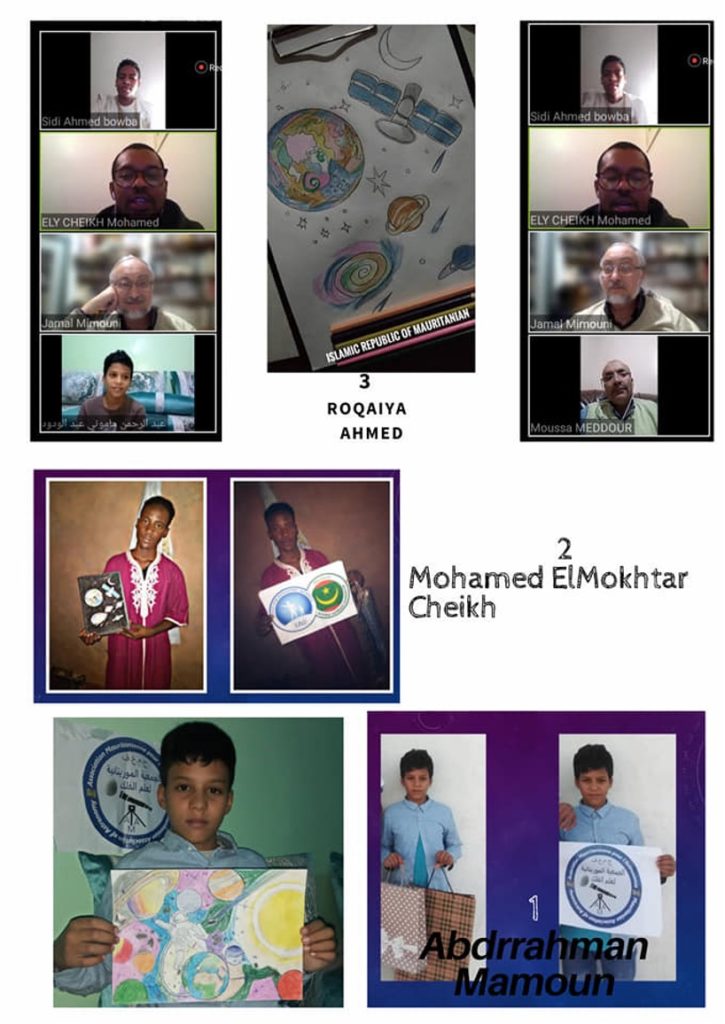

L’Association Mauritanienne pour l’Astronomie présidée par Ely Cheikh Ould Mohamed Navee a organisé plusieurs évènements pour l’année 2020/2021. L’astronomie n’étant pas très développée en Mauritanie, cette association a pour but de promouvoir cette science auprès des mauritaniens à travers des ateliers, conférences ouvertes au grand public mais aussi des concours destinés aux enfants. L’association a été appuyée par les médias nationaux afin de véhiculer ses objectifs.

Activités ON THE MOON AGAIN organisées en Mauritanie dans la région de Nouakchott le 17/18/07/2021, crédit Ely cheikh Ould Mohamed Navee.

L’association a organisé un concours national de dessins pour les enfants pour qu’ils puissent participer au projet de combinaison spatiale de Space for Art Foundation. Cette année a été marquée également par le tout premier événement en partenariat avec un organisme public national. Pour ce premier événement, l’association a choisi de participer à la mobilisation internationale qu’est ON THE MOON AGAIN avec le soutien de la région de Nouakchott. Ce tout premier événement de grande ampleur a accueilli du grand public pendant 3 jours avec comme agenda : Conférences avec des intervenants internationaux dont pour la plupart sont chercheurs, vulgarisations à l’aide de maquettes et séances d’observation du soleil, de la lune et des planètes.

Les conférences ont été réalisées par:

Séances d’observation du soleil, de la lune par la lunette

Présentées par Ely cheikh Ould Mohamed Navee et cheikhna talebmoustaph

Les personnes qui sont intervenues : – Lina Canas – Directrice de l’international outreach coordinator office for Astronomy.

Président de l’Association Ely cheikh Ould Mohamed Navee, Photo crédit Dr. Mohamed vall Bellbellah.

Observation de la lune ON THE MOON AGAIN organisée en Mauritanie le 17/18/07/2021, crédit Dr. Mohamed vall Bellbellah.

Activités ON THE MOON AGAIN organisées en Mauritanie le 17/18/07/2021, crédit Dr. Mohamed vall Bellbellah

Activités de sensibilisations organisées à l’université de Nouakchott , le 30/06/2021, Crédit Sidi Abdallahi Ahmed Bowba.

Concours national de dessins pour les enfants

crédit Ely cheikh Ould Mohamed Navee

Sidi Abdallahi avec l’enfant qui a gagné le pemier prix du Concours national de dessins crédit S. A. Bowba

Dans cette article nous présentons la sociologie d’un réseau scientifique GIRGEA (Groupe International de Recherche en Géophysique Europe Afrique) ayant permis de développer la météorologie de l’Espace en Afrique dans le cadre international. Dans ce réseau l’enseignement se fait principalement en langue française.

Conférence scientifique pour les lycéens en 2014 en RDC

La météorologie de l’Espace est une discipline nouvelle définie ainsi :

« La météorologie de l’espace est la discipline qui traite des aspects phénoménologiques et de l’état physique des environnements spatiaux naturels. Au moyen de l’observation, de la surveillance, de l’analyse des données et de la modélisation, elle a plusieurs objectifs : d’une part, comprendre et prévoir l’état du Soleil, du milieu interplanétaire, des environnements planétaires et en premier lieu celui de la Terre, ainsi que les perturbations qui les affectent, qu’elles soient d’origine solaire ou non ; d’autre part, analyser en temps réel ou prévoir d’éventuels effets sur les systèmes biologiques et technologiques (Lilensten and Belehaki, 2009). »

Cette discipline a été initiée dans les années 1990 et elle est multidisciplinaire. Nous nous intéressons plus particulièrement à l’étude des phénomènes agissant dans le système Soleil-Terre et les effets de ces phénomènes sur les systèmes technologiques avec la perspective lointaine de prévoir ces effets en temps réel.

Dès 1991, dans le cadre du projet international UNBSSI (United Nations Basic Space Science Initiative, www.unoosa.org ) des études concernant les sciences de l’Espace ont débuté.

Trois projets scientifiques expérimentaux se sont succédés :

– AIEE : Année Internationale de l’Electrojet Equatorial (1992-1994),

– AHI : Année Héliophysique Internationale (2007-2009)

– ISWI : International Space Weather Initiative (2010-2012), http://www.iswi-secretariat.org.

A la fin du projet AIEE un réseau de recherche GIRGEA (www.girgea.org) a été mis en place pour poursuivre les études débutées dans le cadre de l’AIEE, études qui ont essentiellement concerné des pays se localisant autour de l’équateur géomagnétique. Les instruments installés en Afrique sont décrits par Amory-Mazaudier et al. (1993).

C’est en 2005 après la publication d’un article de revue des principaux résultats obtenus lors de l’AIEE (Amory-Mazaudier et al., 2005) que le GIRGEA a été contacté pour participer au projet AHI fêtant les 50 ans de l’Année Géophysique Internationale (1957).

Le premier objectif scientifique de l’AHI était de faire connaitre les nouvelles découvertes sur le soleil faites durant la dernière décennie (1995-2005), et rendre disponibles, pour les différentes communautés scientifiques, les données acquises sur le soleil par des satellites tels que SOHO. Dans le cadre de ce deuxième projet, AHI, nous avions à charge le développement du réseau de stations GPS en Afrique. L’AHI a été un premier pas vers le développement de la météorologie de l’Espace.

Finalement, c’est le projet ISWI (2010-2012) qui a permis de pleinement développer la météorologie de l’espace en Afrique, car l’utilisation des GPS durant l’AHI, avait mis en évidence les perturbations des récepteurs GPS dues principalement à l’ionosphère.

Dans cet article nous aborderons

Avant l’AIEE, différentes études de l’ionosphère équatoriale avaient été menées par des chercheurs français de 1965 à 1985, mais aucune équipe locale pour l’étude de l’ionosphère n’avait été mise en place, et donc pour le projet AIEE, Il fallait tout commencer. Une étude sur l’état des lieux avant l’AIEE et des solutions pour pérenniser la recherche sur l’ionosphère en Afrique francophone a été décrite par Amory-Mazaudier (2002).

Nous rappellerons ici certains points importants :

Figure 1a: Photo de groupe de l’école de météorologie de l’Espace en Algérie en 2013

Figure 1b: Photo de groupe de l’école de météorologie de l’Espace en Côte d’Ivoire en 2017

La Figure 2 présente les salles de cours lors de l’école en RDC en 2011, les 90 étudiants suivaient ensemble les cours théoriques. Ils étaient ensuite séparés en sous-groupe de trente étudiants pour les travaux pratiques.

Figure 2: Salle pour les cours magistraux durant l’école en RDC de 2011

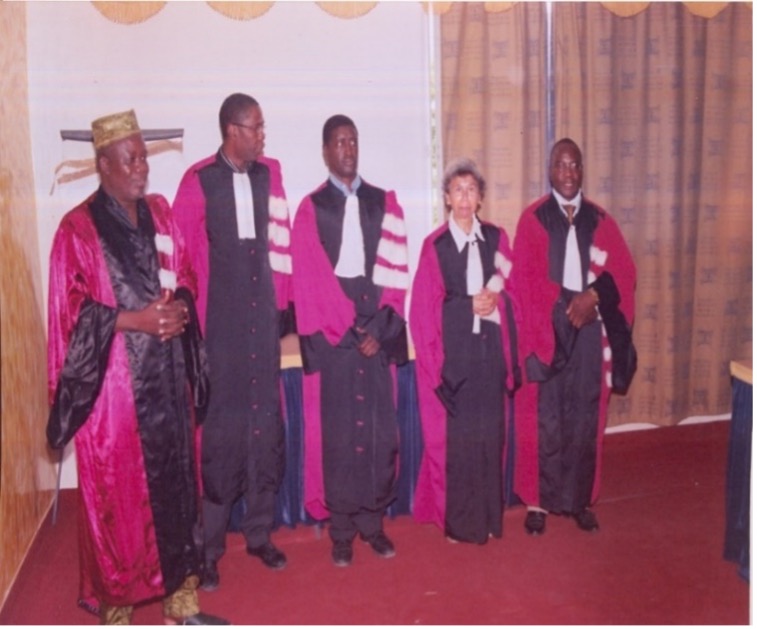

Figure 3a: Thèse de Frédéric Ouattara en 2009 à Dakar/ Sénégal

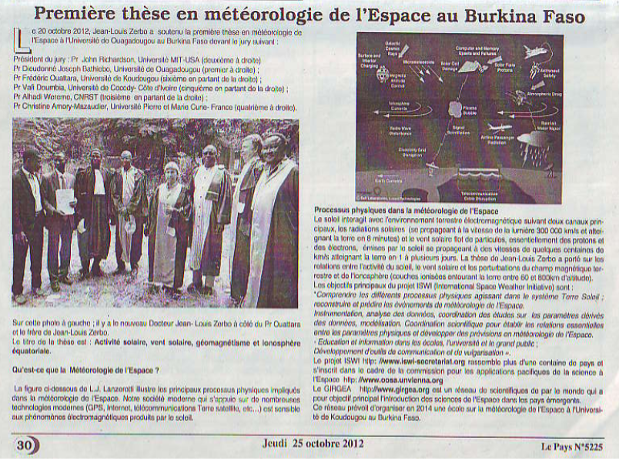

Figure 3b: Thèse de Jean-Louis Zerbo en 2012 à Ouagadougou / Burkina Faso

Figure 3c: Thèse de Jean Kigosti en 2016 à Kinshasa / RDC

D’autre part, le pays accueillant une école finance toutes les dépenses faites dans le pays (hébergement, nourriture, salles, matériel, etc).

Figure 4: Ouverture de l’école en RDC par Ministre de l’Education et de l’Enseignement Supérieur : Mashako Mamba , le Ministre des Hydrocarbures: Célestin Mbuyu Kabango et le Secrétaire Général de l’Académie : Prosper Kanyakongote Mpangazehe

Figure 5: Conférence scientifique pour les lycéens en 2013 en Côte d’Ivoire.

Figure 6: Article de presse sur la première thèse en météorologie de l’Espace au Burkina Faso.

Sur le site internet www.girgea.org , vous trouverez tous les rapports des différentes écoles du GIRGEA.

La Météorologie de l’Espace est multidisciplinaire et nécessite donc des connaissances sur la physique des relations Soleil-Terre.

Cette physique implique différentes disciplines :

Dans le cadre de nos écoles d’une durée de quinze jours, des spécialistes de chaque discipline sont venus faire des exposés magistraux le matin, et encadrer les séances de travaux pratiques, l’après-midi, utilisant les données disponibles sur le web.

Des sujets de thèse ont ensuite été déterminés à la fin de chaque école pour les étudiants sélectionnés. En général, les sujets choisis impliquant plusieurs disciplines ont nécessité un encadrement diversifié.

Nous avons veillé aussi à développer dans nos écoles l’histoire des sciences sur la discipline enseignée et avons travailler à transférer le maximum de connaissances acquises dans le monde sur la physique des relations Soleil-Terre au cours des années 1960-1990. Nous avons eu recours à des chercheurs seniors aujourd’hui disparus : P.N Mayaud, O. Fambitakoye, J-P. Legrand, P. Simon.

La météorologie de l’Espace, en plus de la connaissance des phénomènes physiques agissant dans le système soleil-terre, nécessite d’étudier les impacts de ces phénomènes sur les nouvelles technologies. Autour de l’équateur magnétique, il existe des irrégularités du plasma ionosphérique se développant principalement après le coucher du soleil sous l’influence de l’instabilité Rayleigh-Taylor.

Ces irrégularités de plasma affectent la propagation des ondes électromagnétiques, et leurs effets sur les ondes HF et VHF étaient bien connues. Ces irrégularités de plasma affectent les signaux émis par les satellites et créent des scintillations de ces signaux. Avec le développement du Global Navigation Satellite System (GNSS) incluant maintenant GPS, GALILEO, GLONASS, BEIDOU, les perturbations des signaux émis par de nombreux satellites sont observées au sol et permettent l’étude de l’ionosphère dans des régions où cela n’avait pas été fait.

En plus de former les étudiants à la météorologie de l’Espace, nous les avons formés à la gestion de leur temps, à l’administration, à l’organisation d’une école dans leur pays, à la recherche de financement au niveau international, à la bonne gestion des finances et à la transparence totale sur l’utilisation des fonds reçus. Dans chaque rapport d’école (www.girgea.org), il y a une utilisation précise des financements. Cela a empêché toute corruption.

Il est aussi très important de noter que la technique GNSS, prévue au départ pour le positionnement, est devenu un outil important pour la recherche dans de nombreuses disciplines : mouvements des plaques tectoniques, troposphère (contenu en vapeur d’eau), ionosphère (contenu total en électron et signature des irrégularités de plasma) (Amory-Mazaudier et al., 2017).

Nous avons débuté le développement des sciences de l’Espace en Afrique au début des années 1990 dans le cadre du projet AIEE. L’arrivée de la communauté internationale en Afrique en 2005 pour le projet IHY suivi du projet ISWI a boosté nos résultats. Notre modèle a été suivi, et des écoles de météorologie de l’Espace, auxquelles notre réseau a été associé, ont été développées dans les pays en voie de développement par les scientifiques des projets IHY et ISWI, ainsi que par les organisations internationales ICTP (International Centre for Theoretical Physics) et SCOSTEP et plus récemment ICG (International Commission for GNSS/ United Nations), le succès de cette coopération internationale a fait l’objet d’un article publié dans le journal Space Weather and Space Climate (Amory-Mazaudier et al., 2021).

Le tableau 1 donne les thèses soutenues auxquelles notre réseau a participé.

Tableau 1

| Pays | Nombre de thèse | Années |

| Algérie | 4 | [2013 -2019] |

| Bénin | 2 | 2004 2020 chercheur isolé |

| Burkina Faso | 14 | [2009-2021] |

| Cameroun | 1 | 2018 chercheur isolé |

| Congo Brazzaville | 1 | 2017 chercheur isolé |

| Côte d’Ivoire | 14 | [1995-2021] |

| Egypte | 5 | [2009-2021] |

| Espagne | 1 | 1992 équipe observatoire d’Ebre |

| France | 3 | 1993, 1997, 2001 |

| Guinée | 1 | 2020 chercheur isolé |

| Inde | 1 | 2008 |

| Malaisie | 1 | 2018 |

| Maroc | 2 | 2016 2019 équipe observatoire de Marakkech |

| Nigéria | 1 | 2019 |

| RDC | 5 | [2015-2020] |

| Sénégal | 2 | 1993 2013 |

| Tunisie | 1 | 2017 chercheur isolé |

| Vietnam | 6 | [2008-2015] |

| 18 pays | 65 thèses / 53 en Afrique |

Le nombre total de thèses soutenues est de 65, dont 53 en Afrique. Dans le temps, la répartition de ces thèses est la suivante : 8 thèses de 1992 à 2000, 10 thèses de 2001 à 2010, 45 thèses de 2011 à 2021. Cet accroissement énorme durant la dernière décennie est dû aux projets internationaux développés après 2005 (IHY et ISWI). Les thèses soutenues postérieurement à l’année 2005 s’inscrivent dans la discipline de la météorologie de l‘espace

Dans le tableau 1, nous avons noté en rouge (Inde, Malaisie, Nigéria), les thèses pour lesquelles le GIRGEA est intervenu uniquement dans le cadre du réseau international, sans avoir développé une école dans le pays et sélectionné les étudiants. Nous avons surligné en gris les pays pour lesquels une équipe nouvelle de météorologie de l’Espace a été formée ou est en cours de formation. On peut noter qu’il y a aussi des chercheurs isolés qui peut-être créeront des équipes de météorologie de l’Espace dans le futur.

Dans le cadre du programme international UNBSS initié en 1991, des projets internationaux AIEE, AHI et ISWI ont aidé au développement des sciences de l’Espace dans beaucoup de pays en voie de développement par une action internationale soutenue durant 3 décennies. Le développement de la météorologie de l’Espace, nouvelle discipline initiée dans les années 1990 a bénéficié de cela. Les chercheurs formés en Afrique dans cette nouvelle discipline développent cette discipline naissante.

Christine Amory-Mazaudier – Christine.amory@lpp.polytechnique.fr

Sorbonne Université, Ecole polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, Université Paris Saclay, Observatoire de Paris, CNRS, Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP), 75005 Paris, France

L’antenne de Tataouine de la Cité des Sciences à Tunis, se trouve au cœur du désert d’Afrique du Nord et dans le sud de la Tunisie. Elle est considérée comme une structure scientifique, qui a été lancée et basée dans le gouvernorat de Tataouine. Cette structure scientifique nommée anciennement « Village des Sciences » a démarré ses activités en 2015 sous la direction de Monsieur Slimene Sedrette puis de Monsieur Jamel El Jeri. Elle est depuis une branche de la Cité des Sciences de Tunis, et appartient au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Depuis sa création le 18 mars 2015, le Village des Sciences de Tataouine a accueilli des dizaines de milliers de visiteurs et des centaines d’excursions scolaires, dont « environ 5 000 visiteurs et 200 groupes scolaires venant de différents gouvernorats du sud-est en 2017 », a affirmé le directeur du village, Monsieur Jamel El Jeri. Tataouine a été choisi comme première antenne de la Cité des Sciences de Tunis grâce à sa richesse en squelettes de vrais dinosaures et aux nombreuses maquettes mobiles et motorisées des dinosaures dédiés aux activités culturelles et scientifiques.

Généralement, le village contient plusieurs galeries scientifiques, Il propose également un planétarium mobile, un laboratoire de sciences naturelles et de nombreuses expositions scientifiques. L’antenne organise des activités parmi lesquelles des ateliers, des visites de terrain pour des sites géologiques et de nombreuses activités liées à l’astronomie.

Dans le cadre de la diffusion de l’astronomie, la branche des sciences de Tataouine organise également de nombreux programmes scientifiques pour les étudiants, les enfants et le public afin de permettre aux participants de se familiariser avec les principes de base de l’astronomie. Le programme s’articule autour d’ateliers, d’expositions scientifiques sur les corps célestes, et les phénomènes astronomiques (éclipses, phases lunaires, succession des saisons…). Il propose également des sessions de formation, des conférences, des cours d’été et des observations (soleil, lune, planètes et ciel profond) en utilisant des télescopes. Il est important de mentionner que Tataouine a un magnifique ciel étoilé, loin de toute pollution lumineuse, ce qui permet une très bonne observation de la Voie Lactée.

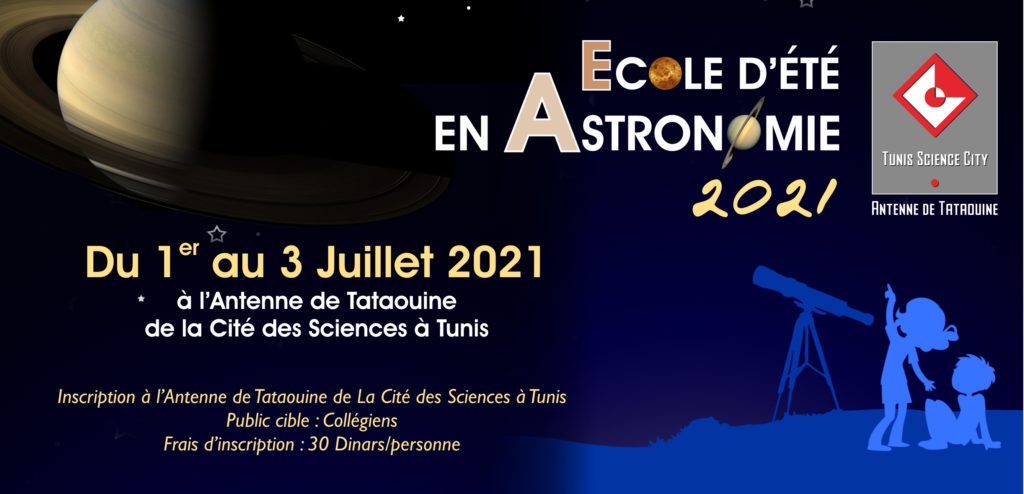

L’antenne de Tatooine organise également des concours et des compétitions pour les étudiants. Des médiateurs scientifiques hautement qualifiés de « l’antenne » s’engagent à aider les candidats /participants dans leurs projets afin de valoriser leurs idées. De plus, l ‘Antenne de Tataouine organise des journées et nuits astronomiques nationales et internationales. On note aussi l’organisation d’activités estivale. On peut citer comme exemple les activités de l’été 2021 :

Ces activités présentent le lien entre la science (une conférence en astronomie, des ateliers scientifiques, et l’observation des planètes à l’aide de télescope) et l’art (musique et théâtre scientifique). En plus de ces activités, la branche Tataouine a lancé de nombreux clubs dans les collèges et les lycées de la région pour diffuser davantage l’astronomie.

Bien que la Tunisie ne dispose pas d’un parcours universitaire (License ou mastère) en astronomie et en astrophysique en tant que spécialité, les sciences de l’Univers sont au programme scolaire de certains niveaux. La Tunisie fait aujourd’hui de son mieux pour diffuser ces sciences à travers des organisations telles que le » L’antenne de Tataouine » et d’autres organisations comme les associations, clubs, activités individuelles (astronomes amateurs).

Enfin, à la lumière du travail acharné de la Cité des sciences de Tunis pour diffuser diverses sciences, notamment les sciences naturelles, la physique, les mathématiques et l’astronomie, dans toutes les régions de Tunisie et auprès du public, des étudiants et surtout des enfants, d’autres branches ouvriront prochainement leurs portes à Kébili et Kasserine selon Monsieur le Directeur Générale de la Cité des Sciences de Tunis, Professeur Fethi Zagrouba.

Sana Ayari1,2,4 Imen Titouhi3, Mayssa El Yazidi4,5, Jean-Pierre Grootaerd7, Jamel El Jeri5

Contact d’auteur : ayari.sana1994@gmail.com

[1] Laboratoire Géoressources, LR15CERTE01, Centre de Recherches et des Technologies des Eaux de Borj Cedria, CERTE, 8020, Soliman, Tunisie

[2] Faculté des Sciences de Tunis, Université Tunis El Manara II, Tunisie.

[3] Cite des Sciences de Tunis, Tunisie.

[4] Association Tunisienne des Jeunes Astronomes, Tunisie

[5] l’antenne de Tataouine de la Cité des Sciences à Tunis

[6] Centre d’études et d’activités spatiales « G. Colombo » – CISAS, Italie.

[7] Sterren Schitteren Voor Iedereen

Liens utiles :

Lien 2 : http://www.cst.rnu.tn/fr/events/village-des-sciences-a-tataouine-fete-son-4eme-anniversaire?id=273

Lien 3 : https://tunisie.co/article/9615/actus/actualites/village-sciences-391909