par Sylvain Bouley | Juil 16, 2023 | Actualités

Des mesures de temps de transit réalisées par plusieurs instruments montrent que l’orbite de l’exoplanète Kepler 1658b se rétrécit inexorablement. À terme, cette exoplanète sera absorbée par son étoile hôte.

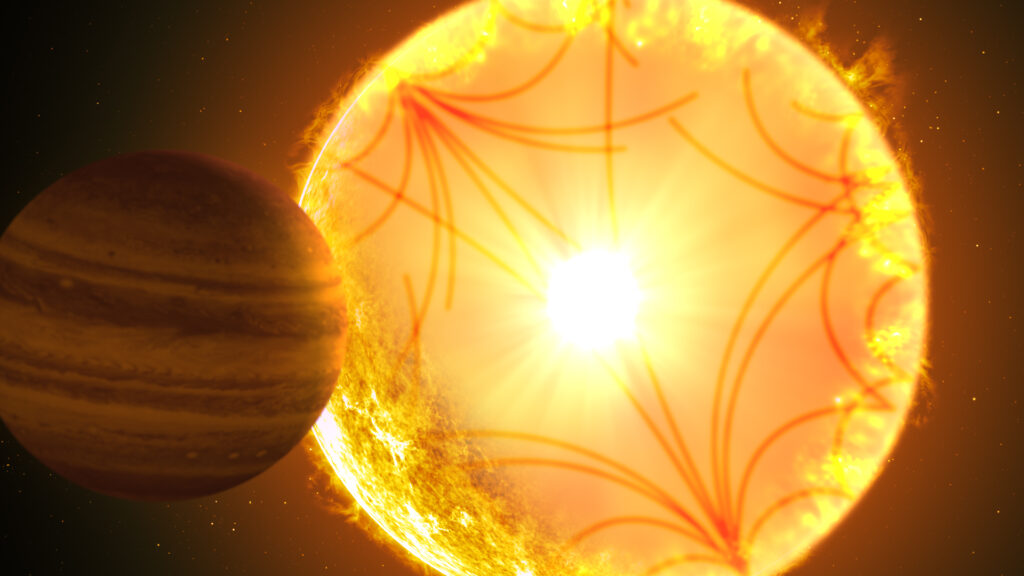

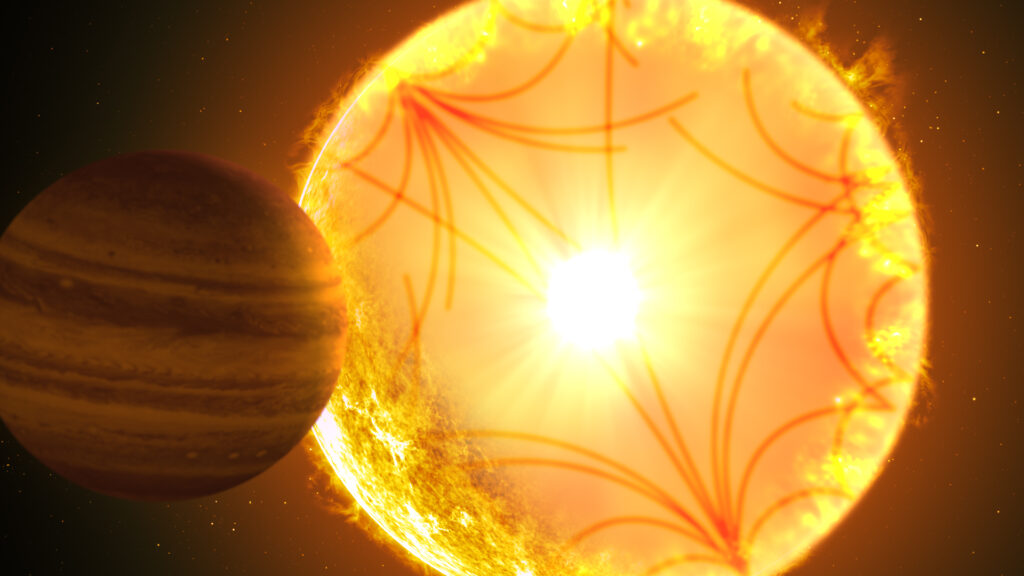

Les planètes orbitant très près de leur étoile hôte subissent d’intenses forces de marée qui peuvent fortement affecter leurs propriétés orbitales. En transférant de l’énergie de la planète vers l’étoile, les marées ont notamment pour effet de diminuer la période, et donc le rayon, de l’orbite de la planète. Cette dernière se déplace ainsi sur une trajectoire spirale qui l’amène lentement mais inexorablement à entrer en collision avec son étoile hôte. Ce phénomène est toutefois difficile à mettre en évidence car, à l’échelle de la vie humaine, la diminution de la période de révolution est très faible. Jusqu’à présent, un seul cas a été formellement identifié, celui de WASP 12b, une géante gazeuse environ deux fois plus grande que Jupiter et qui tourne autour d’une étoile comparable à notre Soleil. WASP 12b est distante de cette étoile de seulement 0,023 unité astronomique (ua) et elle parcourt son orbite en un peu plus d’un jour terrestre. Les observations suggèrent que dans quelque 3 millions d’années, elle sera absorbée par son étoile. Les effets de marée sont d’autant plus importants que le rapport entre le rayon de l’étoile et la taille (le demi-grand axe) de l’orbite de la planète est élevé. Autrement dit, le déclin orbital d’une planète est a priori plus rapide et sera plus facilement observable pour une planète se déplaçant autour d’une grosse étoile et à faible distance de celle-ci. C’est précisément le cas de Kepler 1658b, une géante gazeuse dont le rayon est de 6 fois celui de Jupiter. Kepler 1658b se situe à 0,054 ua de son étoile hôte, autour de laquelle elle tourne en 3,8 jours. Cette étoile, de type spectral F8, a quitté la séquence principale et son rayon est d’environ 2,9 rayons solaires. En combinant les temps de transit de Kepler 1658b recueillis par les satellites Kepler et TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) et par le spectromètre infrarouge WIRC (Wild Field Infrared Camera) monté sur le télescope Hale du Mont Palomar, une équipe d’astronomes a établi que la période de révolution de Kepler 1658b diminuait de 131 millisecondes (ms) par an [1]. Plus précisément, ce résultat a été déduit du fait que, par rapport à des éphémérides de référence et en comparaison des transits observés par Kepler une dizaine d’années plus tôt, les transits de Kepler 1658b mesurés par TESS et WIRC entre 2020 et 2022 se produisent avec quelques minutes d’avance (figure ci-contre). Les auteurs de cette étude ont par ailleurs vérifié que les données recueillies ne pouvaient pas être expliquées par d’autres phénomènes. En particulier, la précession du périastre de l’orbite peut conduire à une avance des temps de transit au cours du temps. Cependant, dans le cas de Kepler 1658b, cette avance est trop importante et nécessiterait des taux de précession beaucoup trop élevés par rapport à ce qui est physiquement possible. Ainsi, il semble bien que Kepler 1658b se rapproche de son étoile hôte et qu’à terme, elle tombera sur celle-ci. Au rythme déduit des observations de Kepler, TESS et WIRC, cela devrait se produire dans environ 2,5 millions d’années.

Temps de transit de Kepler 1658b devant son étoile hôte mesurés par le satellite Kepler (points bleus), le satellite TESS (points orange) et le spectromètre infrarouge WIRC (points rouges). L’axe des abscisses est gradué en jours juliens corrigés des variations de la position de la Terre par rapport au barycentre du Système solaire et correspond à un intervalle de 15 années. Les transits mesurés par TESS et WIRC entre 2020 et 2022 sont en avance de quelques minutes par rapport aux transits mesurés par Kepler une dizaine d’années auparavant. Cette avance ne peut pas s’expliquer par la précession du périastre de Kepler 1658b (courbe verte pointillée), sauf si l’on suppose des taux de précession très (trop) élevés (courbe verte en tirets). En revanche, elle s’explique bien si l’on suppose que Kepler 1658b se déplace sur une trajectoire spirale avec une période de révolution diminuant de 131 ms par an (courbe rouge). (Vissapragada et al., 2022)

par Frédéric Deschamps – IESAS, Taipei, Taïwan

Publié dans le magazine L’Astronomie Mai 2023

Notes

- Vissapragada S. et al. (2022), « The possible tidal demise of Kepler’s first planetary system », Astrophys. J. Lett., 941, L31, doi: 10.3847/2041-8213/aca47e.

par Sylvain Bouley | Juil 16, 2023 | Spatial

Une cinquantaine de participants composés d’universitaires, de professionnels du secteur public-privé, d’étudiants et d’élèves ont pris part à la première édition de l’AstroPause organisée par l’Association Ivoirienne d’Astronomie (AIA) le 18 Mai 2023 au Laboratoire des Sciences de la Matière et de l’Énergie Solaire (LASMES) de l’Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire). Après une brève présentation de l’AIA par son premier Vice-président l’Astrophysicien Dr YAO Marc Harris, deux conférences, suivies d’échanges avec les participants, ont meublé cette activité.

La première conférence a été prononcée par l’Épistémologue et Historien de l’astronomie Dr Pancrace AKA sur le thème : « Agence Spatiale Ivoirienne : enjeux et défis ». Il a précisé que lors de la deuxième édition de la Conférence Internationale NewSpace Africa, qui s’est tenue du 25 au 28 avril 2023 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire en Côte d’Ivoire, les autorités de ce pays, en partenariat avec l’Institut National polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro et la société Universal Konstructors Associated (UKA), ont exprimé leur désir manifeste d’œuvrer non seulement au lancement du premier nanosatellite ivoirien, nommé Yam-Sat CI 01, à l’horizon 2024 mais aussi à la création d’une Agence Spatiale Ivoirienne. L’annonce a été faite officiellement par le Pr Adama Diawara, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Selon le Secrétaire général adjoint de l’AIA Dr Pancrace AKA, une Agence Spatiale Ivoirienne serait sans nul doute un organisme d’État ivoirien dont la mission porterait à court et moyen termes sur la maîtrise des sciences et technologies spatiales débouchant ainsi sur leurs applications concrètes aux réalités socio-économiques du pays afin de favoriser son émergence véritable. À long terme, sa mission porterait sur l’exploration et la conquête spatiales. Un projet ambitieux ! La trame de sa réflexion épistémologique était une réponse en direction de l’interrogation suivante : quels sont les enjeux et les défis de la création d’une agence spatiale ivoirienne ?

Pour lui, la création de l’Agence Spatiale Ivoirienne répond à divers enjeux : scientifiques (développement de l’astronomie, l’astrophysique, l’astrobiologie, la météorologie…), technologiques (création de drones, télescopes, satellites, téléphones portables…), sécuritaires (sécurité maritime, sécurité forestière, protection de l’environnement…), socio-économiques (télé-éducation, télémédecine, l’innovation agricole, culture de précision…), politiques, géopolitiques, géostratégiques (Souveraineté et positionnement de l’État au plan international…). Aussi, cette création apparaît-elle elle-même comme un défi, lequel est inhérent à d’autres défis (insuffisance de ressources financières, déficit de technologies et de qualifications…), que les autorités ivoiriennes, avec la communauté des scientifiques, ingénieurs, épistémologues, éthiciens, bioéthiciens, juristes, les associations comme l’Association Ivoirienne d’Astronomie (AIA) et leurs différents partenaires du secteur public-privé, doivent et/ou peuvent relever afin de permettre le développement socio-économique de leur pays. Même si l’État ivoirien a pour ambition de procéder au lancement de son premier nanosatellite 100% ivoirien à l’horizon 2024, une coopération régionale et internationale s’avère nécessaire afin de remédier à l’insuffisance des capacités et braver les obstacles qui lui sont inhérents…

La deuxième conférence fut celle prononcée par Dr ACKAH Jean-Baptiste, Membre de l’« URSI (Union Radio Scientifique Internationale) Young scientist award scheme», Ingénieur de la Météorologie aéronautique pour la Côte d’Ivoire à l’Agence de la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et en Madagascar (ASECNA), Docteur en physique de l’atmosphère et spatiale à l’Université Félix Houphouët-Boigny et Secrétaire chargé de communication de l’AIA. Elle était axée sur le thème : « Communication Satellite – Terre et reconquête de l’espace ». Il a présenté la structure de l’atmosphère terrestre à travers la mise en évidence des caractéristiques majeures de l’ionosphère. Pour lui, l’ionosphère demeure la région la plus ionisée de l’atmosphère terrestre en général. Elle affecte la précision des systèmes de positionnement global dont seront équipés des véhicules et des téléphones portables dans un futur proche. Il a tenté de répondre à la question suivante : que doit faire la Côte d’Ivoire pour une réelle indépendance spatio-temporelle afin d’éviter d’être sous surveillance et sous domination permanente ?

Pour répondre à cette question hautement pleine de sens, il a fait quelques recommandations

- assurer la relève dans le secteur spatial par des formations en Master et en Doctorat ;

- créer une forme d’émulation en construisant un planétarium pour susciter chez les jeunes des vocations dans le domaine des sciences et technologies spatiales ;

- mettre en place un programme spatial à travers la mise sur pied d’une agence spatiale puis la mise en orbite d’un nanosatellite (au moins) ;

- tisser, pérenniser de façon permanente des alliances stratégiques et diplomatiques pour une surveillance sécuritaire et un système de communication plus sûrs et fiables ;

- réussir dans un futur proche à accueillir et déployer son propre système de localisation par satellite…

par Dr AKA Pancrace, Épistémologue, Historien des sciences, Logicien, Secrétaire général Adjoint de l’Association Ivoirienne d’Astronomie (AIA), Membre de l’ONG internationale Prisonniers Sans Frontières (PRSF), Maître Assistant, Département de philosophie, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire.

par Sylvain Bouley | Juil 16, 2023 | Histoire

Voyagez dans les mondes lointains de la Guerre des étoiles ! Les paysages et l’univers captivants de cette saga ont nécessité des années de création, et même le réalisateur George Lucas ne savait pas encore où il voulait aller jusqu’au tournage de la première trilogie. Cependant, il avait déjà en tête le lieu de résidence qu’il souhaitait attribuer à Luke Skywalker. Il imaginait une planète avec une atmosphère respirable, un climat désertique et un terrain sablonneux parsemé de roches et de canyons. C’est ainsi que naquit Tatooine, une planète située dans un système stellaire binaire, avec Tatoo 1 et Tatoo 2 comme étoiles.

À l’époque de la création de cet univers, on ne pouvait encore imaginer l’existence de systèmes stellaires binaires ni avoir des preuves de l’existence de planètes extrasolaires. Ce n’est que près de dix ans après la sortie de la première trilogie, au début des années 1990, que la première exoplanète fut détectée. Il s’agissait de 51 Pegasi b, située à environ 50,5 années-lumière de la Terre dans la constellation de Pégase. En 2005, la première exoplanète circumbinaire, Kepler-16b, fut découverte. Il s’agit d’une planète ressemblant à Saturne qui orbite autour d’une étoile semblable au Soleil et d’une naine brune, dans le système d’étoiles binaires Kepler 16-A et Kepler 16-B. Ces deux étoiles tournent également l’une autour de l’autre, créant ainsi des éclipses. Même si la planète Tatooine de Georges Lucas n’avait rien avoir avec une planète type Jupiter, Kepler-16b est quand-même appelée Tatooine. La recherche de planètes similaires à Tatooine se poursuit avec la mission Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) télescope spatial, grâce auquel la détection de système à étoile binaire se poursuit .

Revenons à Tatooine, la planète aride et inhospitalière. Les tempêtes de sable y sont fréquentes, si bien qu’une tempête particulièrement violente a endommagé la majeure partie du matériel de tournage de la première trilogie, entraînant des pertes de temps et d’argent considérables pour George Lucas. On peut dire qu’il a choisi l’endroit idéal pour représenter cette planète fictive. Et cet endroit est bien réel, situé dans notre système solaire, en Afrique du Nord, plus précisément en Tunisie.

Les environs de la ville de Tozeur, dans le sud de la Tunisie, ont été le théâtre de nombreux tournages, notamment à Ong Jmal et à Chott el-Gharsa. À seulement 30 minutes en voiture de la ville de Tataouine se trouve Ksar Ouled Soltan, où plusieurs scènes ont été filmées pour représenter les rues de Mos Espa, la ville spatioport de Tatooine, avec ses habitations troglodytes typiques du sud de la Tunisie. Un autre village troglodyte, Matmata, a également servi de lieu de tournage pour la maison de l’oncle Owen, une habitation creusée dans la montagne pour profiter de la fraîcheur.

Souvenez-vous de la rencontre entre Han Solo, Chewbacca, Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi à la Cantina de Chalmun, dans la ville portuaire de Mos Eisley. Eh bien, cette scène a été en réalité tournée sur l’île de Djerba. Connue sous le nom de « l’île des rêves », Djerba se trouve également dans le sud de la Tunisie, à seulement 1 heure 50 de Tataouine. Son architecture typique de cette île avec ses maisons blanches aux volets colorés, ses ruelles étroites et ses vues imprenables sur la mer Méditerranée donnent vie à l’univers recherché. Précisément au village de pêcheurs Ajim, a était filmé l’extérieur de la Cantina qui n’est qu’une boulangerie berbère du village. L’atmosphère unique d’Ajim ajoute une touche de réalisme aux scènes de la Cantina, faisant de chaque visite une expérience inoubliable pour les fans de la saga.

Les décors utilisés pour filmer certaines scènes en Tunisie, notamment à Ong Jmal, ont été préservés à la demande des autorités tunisiennes et constituent aujourd’hui une attraction touristique incontournable dans le sud du pays.

Plongez-vous dans l’univers de la Guerre des étoiles et découvrez ces lieux réels qui ont donné vie à Tatooine, cette planète emblématique de la saga. Un voyage passionnant qui vous transportera aux confins de la galaxie, sans quitter notre belle planète Terre.

par Salma Baccar – Université de Grenoble

Credit photos : Ghassen Bouabid (Ong Jmal)

par Sylvain Bouley | Juil 16, 2023 | Zoom Sur

On trouvera dans cette suite d’actualités plusieurs découvertes récentes effectuées avec le télescope spatial James Webb (JWST) opérationnel depuis l’été 2022, et publiées dans des articles soumis à des journaux scientifiques, mais qui n’ont pas encore tous reçu l’aval de leurs pairs. Ils s’exposent donc à être soit refusés, soit acceptés moyennant des modifications plus ou moins importantes. Nous avons pris cependant le risque de les présenter, pour montrer l’extraordinaire quantité d’informations que va apporter le JWST à la science et, dans le cas présent, à la cosmologie et à notre connaissance de l’Univers lointain. Le choix des articles présentés ici possède une part d’arbitraire car, dans chaque cas, il aurait été possible d’en citer plusieurs autres, soumis à publication la même semaine ou le même jour ! Il s’agit d’articles qui ont paru au mois d’août 2022, mais il est probable qu’un nombre encore plus grand paraisse en septembre et dans les mois suivants.

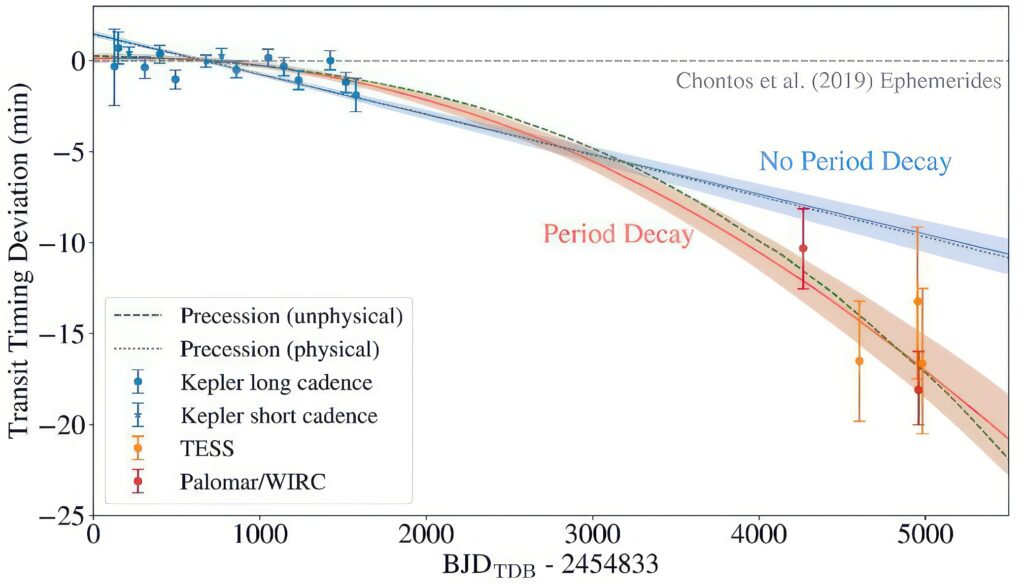

Un premier point qu’il faut préciser ici est la notion de « lentille gravitationnelle ». Ce phénomène prédit par la relativité générale d’Einstein est produit par la présence d’un objet très massif se situant entre un observateur et une source lointaine (figure ci-dessous). Le champ gravitationnel de la lentille a comme effet de dévier et d’amplifier les rayons lumineux qui passent près d’elle, déformant ainsi les images que reçoit un observateur placé sur la ligne de visée et les rendant plus facilement visibles. Il faut noter que lorsqu’on « regarde loin », on voit nécessairement les objets à travers des lentilles gravitationnelles.

Schéma d’une lentille gravitationnelle.

Un autre point concerne une donnée cosmologique importante, le redshift [1]. C’est la façon habituelle pour les astronomes de mesurer l’éloignement d’une galaxie. Le redshift z est le « décalage spectral vers le rouge » subi par les raies spectrales et le rayonnement continu d’un objet, conformément à la loi de Hubble d’expansion de l’Univers. On appelle ce décalage « vers le rouge », car il s’agissait dans les premiers temps d’un décalage relativement faible de la lumière visible. On a 1 + z = lobs/lo, lobs étant la longueur d’onde observée, et lo la longueur d’onde à l’émission. Il s’agit d’un effet analogue au Doppler-Fizeau, sauf qu’il n’est pas dû au mouvement des sources, mais à celui de l’Univers dans son ensemble et que son expression diffère de l’effet Doppler pour les grands redshifts. Pour des objets assez proches, le redshift est inférieur à 0,1, et la vitesse d’éloignement est proportionnelle à la distance. On peut en déduire directement le temps que la lumière a mis à nous parvenir, et l’on parle alors de distance par rapport à nous en années-lumière. Mais les choses deviennent plus compliquées pour des objets dont le redshift est plus grand. Actuellement, on observe des objets dont le redshift est égal à 16, comme vous le verrez. Il est alors possible moyennant un modèle d’Univers donné [2] de calculer le temps qui s’est écoulé entre le moment où on observe l’objet et le Big Bang. À titre indicatif, voici les résultats pour quelques redshifts.

Un autre point concerne une donnée cosmologique importante, le redshift [1]. C’est la façon habituelle pour les astronomes de mesurer l’éloignement d’une galaxie. Le redshift z est le « décalage spectral vers le rouge » subi par les raies spectrales et le rayonnement continu d’un objet, conformément à la loi de Hubble d’expansion de l’Univers. On appelle ce décalage « vers le rouge », car il s’agissait dans les premiers temps d’un décalage relativement faible de la lumière visible. On a 1 + z = lobs/lo, lobs étant la longueur d’onde observée, et lo la longueur d’onde à l’émission. Il s’agit d’un effet analogue au Doppler-Fizeau, sauf qu’il n’est pas dû au mouvement des sources, mais à celui de l’Univers dans son ensemble et que son expression diffère de l’effet Doppler pour les grands redshifts. Pour des objets assez proches, le redshift est inférieur à 0,1, et la vitesse d’éloignement est proportionnelle à la distance. On peut en déduire directement le temps que la lumière a mis à nous parvenir, et l’on parle alors de distance par rapport à nous en années-lumière. Mais les choses deviennent plus compliquées pour des objets dont le redshift est plus grand. Actuellement, on observe des objets dont le redshift est égal à 16, comme vous le verrez. Il est alors possible moyennant un modèle d’Univers donné [2] de calculer le temps qui s’est écoulé entre le moment où on observe l’objet et le Big Bang. À titre indicatif, voici les résultats pour quelques redshifts.

par Suzy Collin-Zahn | Observatoire de Paris-PSL

Publié dans le magazine L’Astronomie Novembre 2022

Notes

- Redshift est un mot anglais entré de fait dans le vocabulaire des cosmologistes du monde entier. Une traduction française possible, mais longue à dire, donc peu usitée (7 syllabes contre 2 en anglais) est : « décalage cosmologique ».

- On utilise en général le modèle standard, appelé LambdaCDM.

par Sylvain Bouley | Juil 16, 2023 | Zoom Sur

Une observation du JWST permet d’expliquer la réionisation de l’Univers grâce à une découverte réalisée quinze ans plus tôt par des astronomes amateurs.

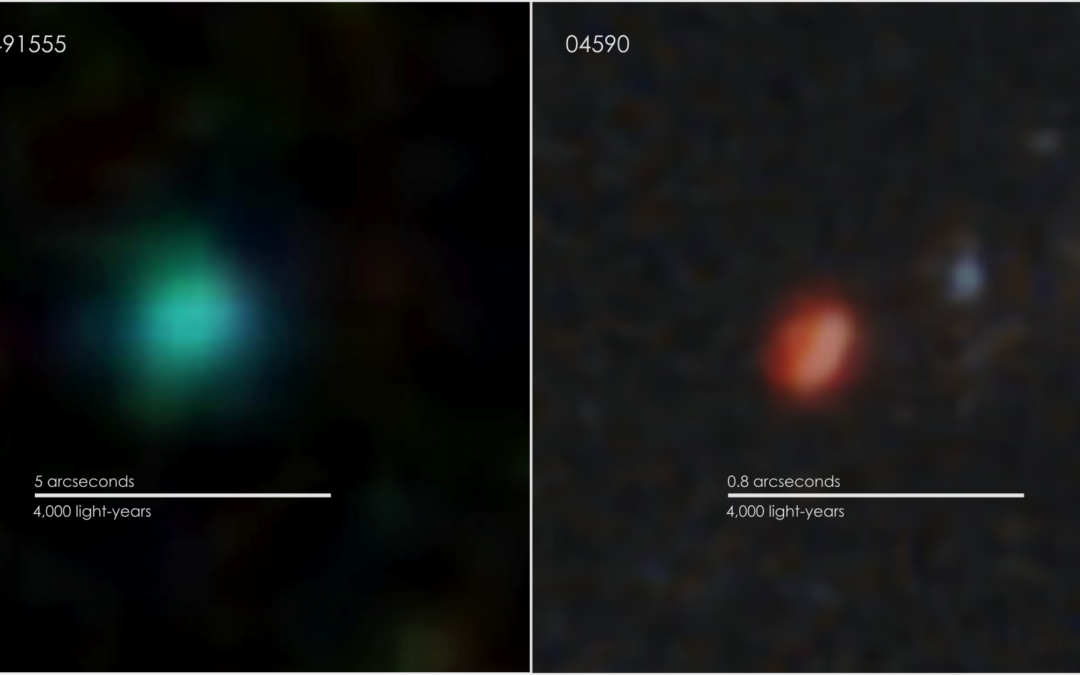

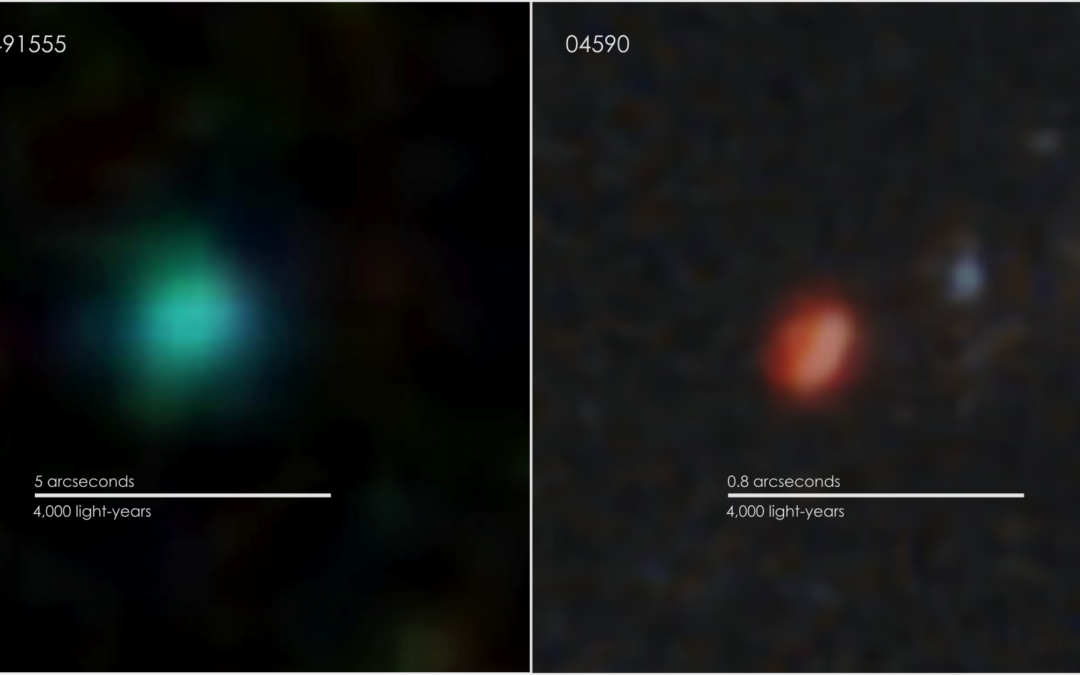

1. À gauche, une galaxie « green pea » locale, comparée à une galaxie très distante observée par le JWST à droite. La galaxie lointaine est observée dans l’infrarouge à cause du décalage vers les grandes longueurs d’onde lié à l’expansion de l’Univers. (Shannon Hall, Nature 613, p.425, 2023)

Les galaxies « green peas » (GP) ou « petits pois verts » ont été découvertes en 2007 par des « citoyens volontaires » participant au projet en ligne d’astronomie Galaxy Zoo, qui faisait partie du portail Web Zoonivers. Ces galaxies sont ainsi nommées à cause de leur petite taille et de leur couleur verte sur les images obtenues par le SDSS (Sloan Digital Sky Survey). Les GP que l’on connaissait jusqu’à maintenant ont vécu lorsque l’Univers était âgé d’environ trois quarts de son âge actuel. Quoique peu nombreuses (on en connaît seulement quelques centaines), elles ont fasciné les astronomes et ont soulevé de nombreuses questions, en particulier concernant leur influence sur le milieu intergalactique. Elles éclairent maintenant une découverte faite par le JWST.

Les galaxies « petits pois », que nous appellerons désormais GP, ont une taille égale à environ 5 % de celle de la Voie lactée, pour environ 1 % de sa masse. Les étoiles s’y forment à un rythme incroyable, environ cent fois plus important que ce que l’on attendrait étant donné leur masse. Elles contiennent très peu d’éléments lourds (comme le carbone et l’oxygène, ou plus lourds). Elles semblent en cela conformes à ce que l’on attendrait de galaxies primordiales qui n’auraient pas grandi, et c’est pourquoi un astronome les a même surnommées des galaxies « Peter Pan ». Bien qu’elles soient très pauvres en oxygène, leur couleur verte provient des très intenses raies de l’oxygène deux fois ionisé à 495,9 nm et 500,7 nm, en plein dans le domaine vert du spectre.

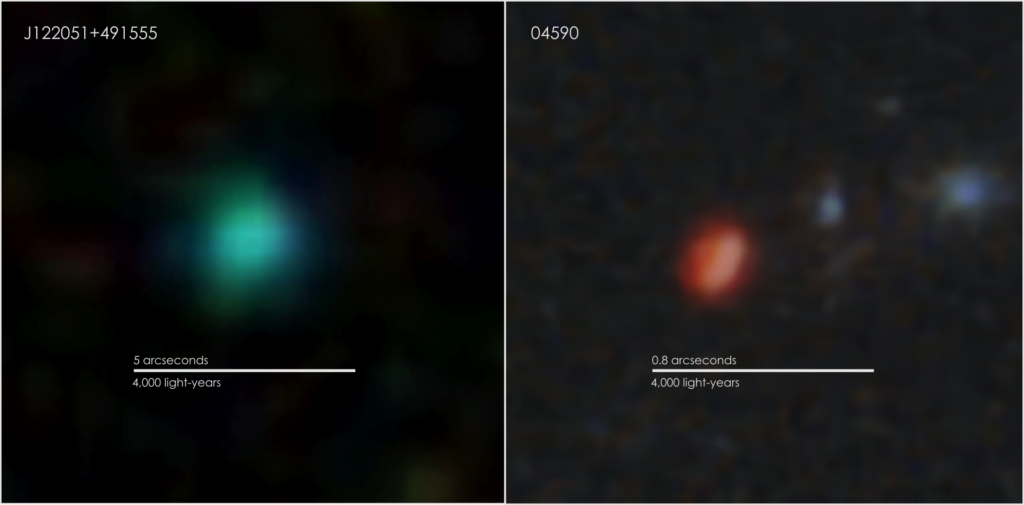

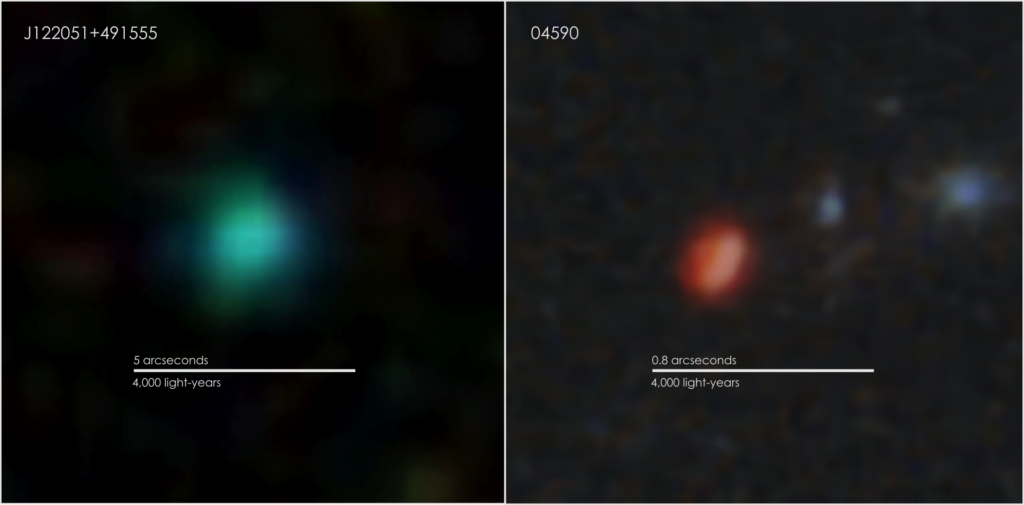

2. Comparaison des spectres optiques de deux galaxies « green peas » dans l’Univers local en haut, avec celui des trois galaxies primordiales. Les longueurs d’onde des galaxies lointaines ont été corrigées du facteur 1 + z pour tenir compte de l’expansion de l’Univers. On constate que les spectres sont très semblables. (James E. Rhoads et al., The Astrophysical Journal Letters, 942, L14, 2023)

Une équipe nord-américaine conduite par James E. Roads, du Goddard Space Flight Center à Greenbelt, vient de publier un article concernant trois galaxies primordiales observées par le JWST. Cette observation jette une lumière nouvelle sur les GP et a d’importantes conséquences sur l’évolution de l’Univers [1]. Les auteurs ont choisi trois galaxies qui leur paraissaient particulièrement lointaines, situées derrière l’amas SMACS 0723 dont il a été question dans les actualités du numéro de novembre 2022 de l’Astronomie. Ils ont découvert qu’elles avaient toutes les trois l’apparence de GP, mais dans l’infrarouge (fig. 1). Ils ont décidé d’en faire une étude spectroscopique, ce qui leur a permis de découvrir qu’elles sont bien plus distantes que les précédentes connues, puisque leur décalage vers le rouge ou redshift z dû à l’expansion de l’Univers (la loi de Hubble) est égal à 8, ce qui signifie qu’elles ont vécu très tôt dans la vie de l’Univers, à peu près 650 millions d’années après le Big Bang, lorsqu’il avait 5 % de son âge actuel.

L’étude spectroscopique qu’ils ont réalisée est fondée en partie sur des simulations numériques discutées avec soin. Comme les GP, les trois galaxies présentent des raies d’émission très fortes de l’oxygène deux fois ionisé, en même temps qu’une très faible abondance de cet élément par rapport à l’hydrogène, de l’ordre de 1/10 000 à 1/100 000 de celle du Soleil en masse. Naturellement, ces raies, initialement dans le vert, se sont décalées vers les grandes longueurs d’onde de la quantité 1+ z, ce qui explique qu’elles sont observées dans l’infrarouge. La température du milieu est assez élevée, ce qui a poussé les auteurs de l’étude à se demander si la densité y est anormalement élevée. Finalement, ils ont conclu que seule une énorme formation stellaire peut l’expliquer. Tout cela les conduit à considérer qu’il s’agit de GP, mais « vivant » à une époque bien plus ancienne (fig. 2). Une autre caractéristique des GP « locales » (rappelons qu’elles ont vécu lorsque l’Univers avait environ trois quarts de son âge actuel) est que certaines d’entre elles, étudiées en ultraviolet par le télescope Hubble, présentent une raie Lyman alpha intense, prouvant l’existence de rayonnement Lyman continu capable d’ioniser [2] le milieu intergalactique. S’il en est de même des GP primordiales, on en déduit qu’elles ont pu également ioniser le milieu intergalactique existant à leur époque.

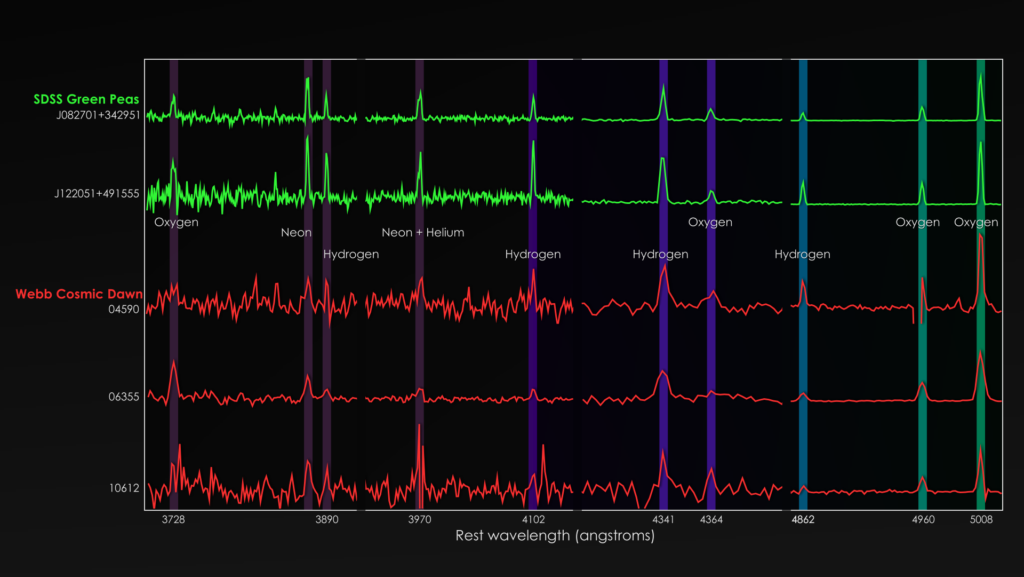

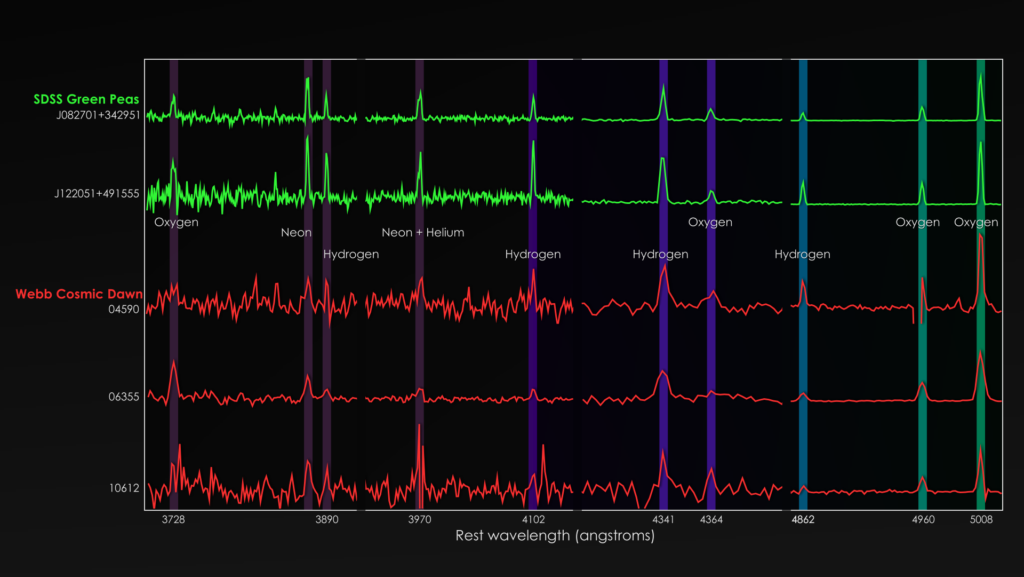

3. Rayon des galaxies mesuré en H alpha, en fonction de la luminosité absolue dans l’ultraviolet. Les étoiles bleues représentent les galaxies observées par le JWST au redshift de 8 (correspondant à une époque de 650 millions d’années après le Big Bang) comparées à leurs analogues locales indiquées par des symboles gris. Les symboles en bleu-vert montrent les GP qui libèrent des photons Lyman dans le milieu intergalactique. La ligne noire solide est ajustée pour les GP locales. Les lignes orange hachurées indiquent les taux de formation d’étoiles constants. On voit que les galaxies GP distantes sont tout à fait identiques aux GP locales qui libèrent des photons ionisants. (James E. Rhoads et al., The Astrophysical Journal Letters, 942, L14, 2023)

Or, il existe depuis des décennies un problème fondamental non résolu concernant la « réionisation » de l’Univers. De quoi s’agit-il ? Juste après le Big Bang, l’Univers était très brillant et trop chaud pour que les électrons et les protons puissent se rejoindre pour former des atomes d’hydrogène. C’était un gaz bouillonnant constitué de particules chargées capables seulement de diffuser la lumière comme une ampoule fluorescente. Mais comme l’Univers se refroidissait à mesure qu’il s’épandait, un moment est venu, 380 000 ans après le Big Bang, où les protons et les électrons ont pu se recombiner [2]. Cela a eu deux conséquences. D’abord, quelques-uns de ces atomes dans un milieu devenu assez froid ont pu se rassembler et former des étoiles et des galaxies. D’autre part, les atomes d’hydrogène ne pouvaient plus absorber le rayonnement et l’Univers est devenu transparent. Ce furent les « âges sombres ». Ils se terminèrent lorsque les premières étoiles ou bien les trous noirs qui se formaient aussi commencèrent à « réioniser » l’Univers. C’était un mystère jusqu’à maintenant, car l’énergie nécessaire à cette réionisation est gigantesque, et aucun des deux acteurs ne paraissait capable de la fournir.

Or, ce qu’on a découvert avec les GP locales, c’est qu’elles sont capables de créer des canaux dans le milieu intergalactique par lesquels des photons ionisants peuvent s’échapper et ioniser le milieu intergalactique (fig. 3). Cela peut signifier que le trio de « GP » très distantes peut en faire autant dans l’Univers primordial, et que ce sont elles qui assurent sa réionisation. Les auteurs de l’article annoncent qu’ils vont très prochainement étudier trois autres galaxies très anciennes pour voir si le phénomène était général à cette époque, mais il est probable que le problème de la réionisation est désormais résolu.

par Suzy Collin-Zahn – Observatoire de Paris-PSL

Publié dans le magazine L’Astronomie Avril 2023

notes 1. James E. Rhoads et al., « Finding Peas in the Early Universe with JWST », The Astrophysical Journal Letters, 942, L14, 2023. 2. L’ionisation d’un atome consiste à lui enlever un ou plusieurs électrons. Ainsi, l’atome d’oxygène possède 8 électrons externes, et l’oxygène deux fois ionisé n’en a plus que 6. Des collisions avec d’autres atomes ou avec des électrons peuvent faire le travail, et créer ce qu’on appelle des « ions », ainsi que du rayonnement ultraviolet ou des rayons X. Les ions sont chargés positivement, car les électrons perdus avaient une charge négative. Ce sont les électrons restés liés aux ions qui lui permettent d’absorber ou d’émettre des raies spectrales en occupant des états d’énergie quantifiés. L’hydrogène est constitué d’un proton et d’un électron qu’il peut perdre en étant ionisé et en devenant un proton portant une charge positive. Il n’a alors plus la possibilité d’émettre des raies spectrales, il doit se « recombiner » avec un électron pour être capable d’absorber ou d’émettre du rayonnement.

Un autre point concerne une donnée cosmologique importante, le redshift [1]. C’est la façon habituelle pour les astronomes de mesurer l’éloignement d’une galaxie. Le redshift z est le « décalage spectral vers le rouge » subi par les raies spectrales et le rayonnement continu d’un objet, conformément à la loi de Hubble d’expansion de l’Univers. On appelle ce décalage « vers le rouge », car il s’agissait dans les premiers temps d’un décalage relativement faible de la lumière visible. On a 1 + z = lobs/lo, lobs étant la longueur d’onde observée, et lo la longueur d’onde à l’émission. Il s’agit d’un effet analogue au Doppler-Fizeau, sauf qu’il n’est pas dû au mouvement des sources, mais à celui de l’Univers dans son ensemble et que son expression diffère de l’effet Doppler pour les grands redshifts. Pour des objets assez proches, le redshift est inférieur à 0,1, et la vitesse d’éloignement est proportionnelle à la distance. On peut en déduire directement le temps que la lumière a mis à nous parvenir, et l’on parle alors de distance par rapport à nous en années-lumière. Mais les choses deviennent plus compliquées pour des objets dont le redshift est plus grand. Actuellement, on observe des objets dont le redshift est égal à 16, comme vous le verrez. Il est alors possible moyennant un modèle d’Univers donné [2] de calculer le temps qui s’est écoulé entre le moment où on observe l’objet et le Big Bang. À titre indicatif, voici les résultats pour quelques redshifts.

Un autre point concerne une donnée cosmologique importante, le redshift [1]. C’est la façon habituelle pour les astronomes de mesurer l’éloignement d’une galaxie. Le redshift z est le « décalage spectral vers le rouge » subi par les raies spectrales et le rayonnement continu d’un objet, conformément à la loi de Hubble d’expansion de l’Univers. On appelle ce décalage « vers le rouge », car il s’agissait dans les premiers temps d’un décalage relativement faible de la lumière visible. On a 1 + z = lobs/lo, lobs étant la longueur d’onde observée, et lo la longueur d’onde à l’émission. Il s’agit d’un effet analogue au Doppler-Fizeau, sauf qu’il n’est pas dû au mouvement des sources, mais à celui de l’Univers dans son ensemble et que son expression diffère de l’effet Doppler pour les grands redshifts. Pour des objets assez proches, le redshift est inférieur à 0,1, et la vitesse d’éloignement est proportionnelle à la distance. On peut en déduire directement le temps que la lumière a mis à nous parvenir, et l’on parle alors de distance par rapport à nous en années-lumière. Mais les choses deviennent plus compliquées pour des objets dont le redshift est plus grand. Actuellement, on observe des objets dont le redshift est égal à 16, comme vous le verrez. Il est alors possible moyennant un modèle d’Univers donné [2] de calculer le temps qui s’est écoulé entre le moment où on observe l’objet et le Big Bang. À titre indicatif, voici les résultats pour quelques redshifts.