par Sylvain Bouley | Fév 11, 2021 | Au fil des étoiles

Depuis le lancement du premier satellite artificiel en 1957, le nombre de débris dans l’espace ne cesse d’augmenter. Aujourd’hui plus de 34000 objets de plus de 10 cm ont été recensés et près de 900 000 débris de 1 à 10 cm ont été détectés grâce aux observations radar.

Le télescope de 28 cm de l’OSTS en Egypte (Abdel-Aziz et al., 2020)

Afin d’aider la communauté à mieux appréhender le risque, l’Institut National de Recherche en Astronomie et Géophysique (NRIAG) en Egypte a décidé de se lancer dans le suivi et la détection des débris depuis 2019 en créant une station de suivi des satellites optiques (OSTS). Le télescope de 28 cm installé à l’observatoire de Kotammia (29.933° N, 31.8823° E, 470 m d’altitude) permet de suivre et surveiller les débris et les satellites opérationnels en orbite terrestre basse (zone de l’orbite terrestre allant jusqu’à 2 000 kilomètres d’altitude), en orbite elliptique haute (altitude entre ∼ 36000 km à ∼ 340000 km) et en orbite terrestre géosynchrone (35 786 km). L’OSTS collabore également avec le Réseau optique scientifique international (ISON) pour l’observation optique. Ce réseau comprend 28 observatoires situés dans 15 pays et utilise 50 télescopes de 18 cm à 2.6 m de diamètre. Les observations optiques utilisant l’OSTS sont utilisées pour aider à caractériser la distribution et l’orbite des différents débris et à déterminer l’éventuel rapprochement entre les satellites opérationnels et/ou les débris dangereux.

Publication de référence: Abdel-Aziz et al., First Optical Satellite Tracking Station (OSTS) at NRIAG-Egypt, New Astronomy, 77, May 2020, 101361, 2020)

par EricLagadec | Jan 15, 2021 | Au fil des étoiles, Histoire

Origines

L’Observatoire astronomique sud-africain aime à faire remonter son histoire à 1820, date à laquelle son institution mère, l’Observatoire royal du Cap de Bonne-Espérance, a été fondée.

L’Observatoire du Cap a été créé en tant que version méridionale de l’Observatoire royal de Greenwich, en Angleterre. Les scientifiques et les navigateurs anglais estimaient que le ciel de l’hémisphère sud avait été négligé depuis l’expédition de Nicolas-Louis de La Caille au Cap en 1751-53. Entre temps, de nombreuses étoiles avaient changé de position en raison de leur mouvement propre et les techniques d’observation s’étaient améliorées. La motivation pour un nouvel observatoire est venue du bureau des longitudes britannique, un organisme dont le but était d’améliorer la navigation en mer (l’une de leurs plus grandes réalisations a été d’encourager le développement des premiers chronomètres marins).

Le campus de l’Observatoire royal de la SAAO au Cap est au premier plan. Au milieu se trouve le bâtiment principal en forme de H datant des années 1820. À l’arrière-plan se trouve le Devil’s Peak, vu en silhouette contre la célèbre Table Mountain. À droite se trouve Lion’s Head.

Fondée en 1806, la colonie britannique du Cap de l’époque ne représentait qu’une petite partie de ce qu’est aujourd’hui l’Afrique du Sud et même de la province actuelle connue sous le nom de Western Cape. Le pays connu aujourd’hui sous le nom d’Afrique du Sud n’a été formé qu’en 1910, par la fusion de quatre entités politiques distinctes.

Le premier directeur sélectionné pour le nouvel observatoire a été Fearon Fallows, un jeune mathématicien de l’université de Cambridge. Il est arrivé au Cap en 1821 et a choisi une petite colline qui pouvait être observée à partir de navires amarrés à Table Bay, où il n’y avait pas encore de port. Il a dû organiser la construction du bâtiment de l’observatoire et l’installation des premiers instruments, qui étaient à la pointe de la technologie à cette époque.

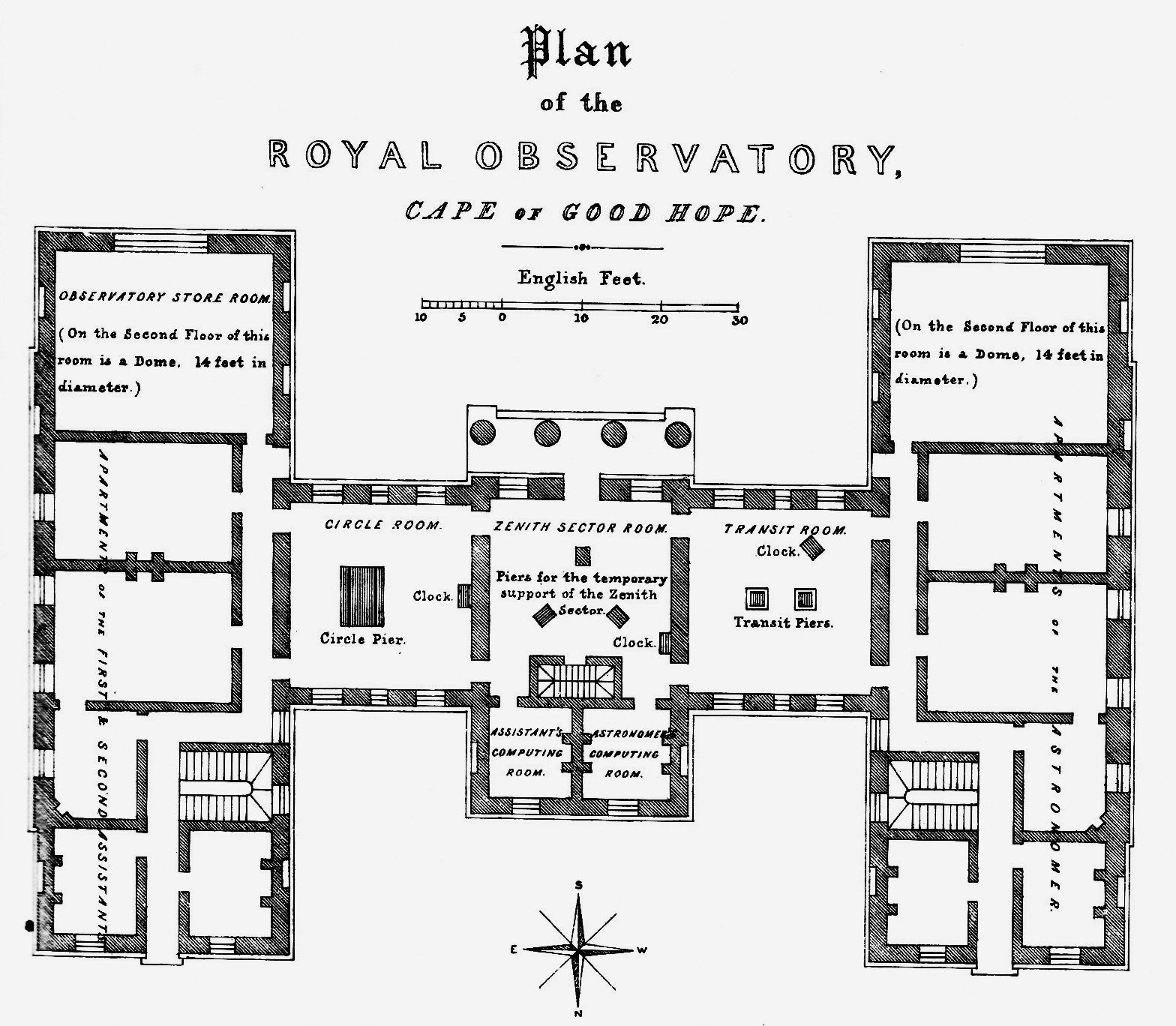

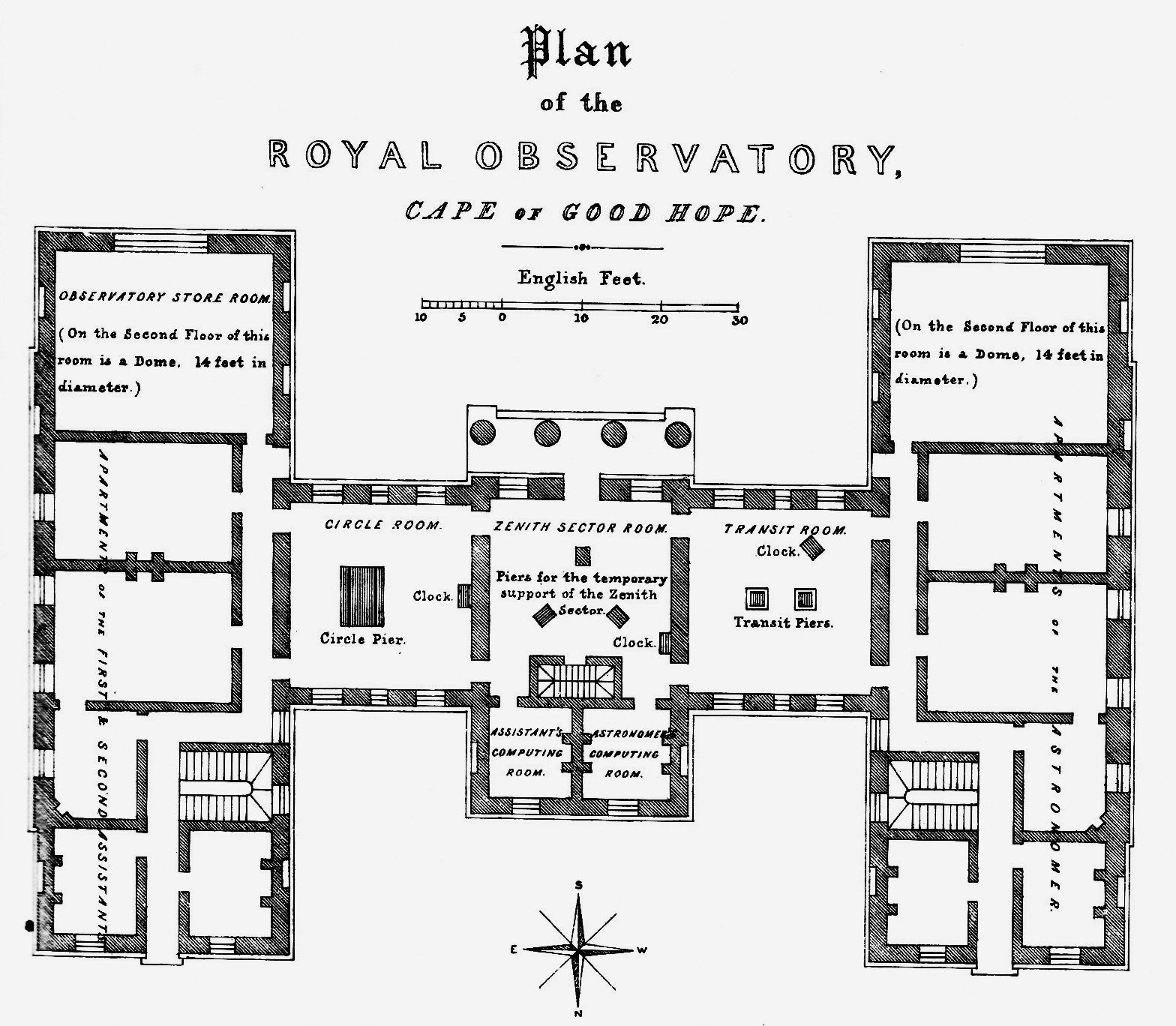

L’Observatoire comportait en son centre deux salles principales, chacune avec des volets qui s’ouvraient pour donner une vue dégagée le long du méridien. L’une d’elles contenait un « cercle mural », un instrument fixé à un mur orienté nord-sud et utilisé pour observer les déclinaisons. L’autre contenait un instrument de transit et une horloge, utilisés pour trouver les ascensions droites. Le reste du bâtiment servait de résidence aux trois astronomes.

Fallows est mort d’une fièvre en 1831, trois ans seulement après l’achèvement du bâtiment.

Plan de l’Observatoire royal tel qu’il a été construit en 1825. Les ailes de ce bâtiment étaient des résidences pour les astronomes. Chacune des deux grandes salles d’observation avait des volets qui s’ouvraient le long du méridien afin que le cercle mural à gauche et le télescope méridien à droite puissent voir le ciel. La salle centrale n’a jamais été utilisée pour son utilisation initialement prévue.

L’Observatoire royal au XIXe siècle

Thomas Henderson lui succède, dégoûté par les conditions qu’il trouve au Cap, et ne reste qu’un peu plus d’un an. Cependant, cette année a été très productive, marquée par la première mesure de la distance d’une étoile. Il a pu mesurer la parallaxe d’Alpha Centauri, par hasard un bon choix car elle a la deuxième parallaxe la plus élevée connue jusqu’à présent.

La production de l’Observatoire sous l’impulsion des premiers astronomes était principalement une série de catalogues de positions d’étoiles. Mais ils devaient également faire des relevés géodésiques de la colonie en expansion et fournir un service de signalisation horaire pour que les capitaines de navires puissent vérifier leurs chronomètres.

Le plus célèbre des directeurs, que l’on appelait « His » ou « Her Majesty’s Astronomers », était David Gill, qui a travaillé au Cap de 1879 à 1907. Sa plus grande contribution a été d’introduire la technique de la photographie dans la réalisation de catalogues d’étoiles. Il se trouve qu’en 1882, une comète très brillante est apparue dans le ciel et a été photographiée par des amateurs locaux. Leur travail a montré très clairement que les techniques photographiques étaient alors devenues suffisamment sensibles pour enregistrer même les étoiles de fond. Gill installa un télescope spécial utilisant une lentille géante d’un type utilisé à l’époque par les photographes portraitistes. Il a pu construire un catalogue appelé « Cape Photographic Durchmusterung » ou CPD, contenant environ 450 000 étoiles. Cela aurait pris beaucoup plus de temps avec les anciennes observations visuelles. Les observations photographiques de ce type sont devenues la norme jusqu’à l’avènement des satellites spatiaux astrométriques tels qu’Hipparcos et Gaia de l’Agence spatiale européenne.

Les derniers jours de l’Observatoire du Cap

Sous la direction de Gill, l’Observatoire royal a acquis plusieurs télescopes et a commencé à s’intéresser à l’astrophysique. Plusieurs astronomes renommés y ont travaillé au cours du XXe siècle et le personnel total comptait environ 25 personnes à la fin de son mandat.

L’un des intérêts majeurs de l’Observatoire royal dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale était la photométrie de précision des étoiles, sous la direction de Alan W.J. Cousins. Il a été un pionnier et un utilisateur important de photomètres utilisant des tubes photomultiplicateurs, un type de détecteur électronique qui a été le plus fructueux et le plus précis jusqu’au développement des dispositifs à couplage de charge ou CCD. Ses normes pour la photométrie UBVRI ont été très largement adoptées.

Le soutien des astronomes britanniques à l’Observatoire royal a diminué dans les années 1960 pour diverses raisons. C’est en partie parce que l’astronomie, telle qu’elle était pratiquée en Grande-Bretagne, s’était déplacée vers le type d’objets découverts par les techniques radio et spatiales. En outre, le ciel du Cap souffrait de la pollution lumineuse. La politique d’apartheid du gouvernement sud-africain était également très mal vue par la plupart des astronomes.

L’observatoire risquait donc d’être fermé mais dans ses dernières années, une proposition a été faite pour créer une nouvelle institution commune britannique/sud-africaine, l’actuel Observatoire astronomique sud-africain (SAAO). Cette proposition intégrait également l’Observatoire de Johannesburg, connu sous le nom de Republic Observatory, une entité du gouvernement sud-africain. Ce dernier s’occupait principalement des étoiles doubles mais sa découverte la plus célèbre avait été celle de Proxima Centauri, l’étoile connue la plus proche, par Robert T.A. Innes en 1915. En 1987, le SAAO est devenu entièrement sud-africain.

L’observatoire astronomique sud-africain

Le 1er janvier 1972, l’Observatoire astronomique sud-africain a commencé son exploitation scientifique sous la direction de Sir Richard Woolley, qui venait de prendre sa retraite en tant que directeur de l’Observatoire royal de Greenwich en Angleterre. Une nouvelle station d’observation a été mise en place à Sutherland, à environ 400 km du Cap, dans le semi-désert du Karoo. Cette région est éloignée des villes et son climat est différent de celui du Cap. Les meilleurs et plus modernes télescopes existants ont été déplacés du Cap et de Johannesburg, le plus grand étant un télescope de 1,0 m qui se trouvait au Cap depuis 1964. Un autre télescope, l’instrument de 1,9 m qui avait appartenu à l’observatoire Radcliffe, une fondation privée britannique, a été ajouté en 1976. De nombreux astronomes de l’Observatoire royal étaient sur le point de prendre leur retraite et un certain nombre de jeunes docteurs ont pris leur place. Une collaboration fructueuse avec le département d’astronomie de l’université du Cap s’est mise en place, notamment dans le domaine de la photométrie à grande vitesse sous la direction de Brian Warner.

Woolley a été remplacé par Michael Feast en 1977. Sous sa direction, le personnel de recherche de la SAAO s’est étoffé et la production annuelle d’articles scientifiques a énormément augmenté. De nombreux projets impliquaient la photométrie photoélectrique, la spectroscopie et la photométrie infrarouge. En 1992, Robert Stobie a succédé à Michael Feast. Bien que des tentatives aient été faites pour acquérir un télescope plus grand depuis 1987, ce n’est qu’avec le changement politique en faveur d’un gouvernement non racial en 1994 que cet objectif est devenu réalisable. Depuis cette date, de nombreux nouveaux télescopes, impliquant souvent des collaborations internationales, ont fait leur apparition à Sutherland.

Le plateau d’observation à Sutherland. Au fond se trouve le télescope SALT. A droite, l’ancien télescope Radcliffe de 1,9 m. De nombreux dômes plus petits contiennent des télescopes de surveillance automatisés exploités en collaboration avec des astronomes d’autres pays.

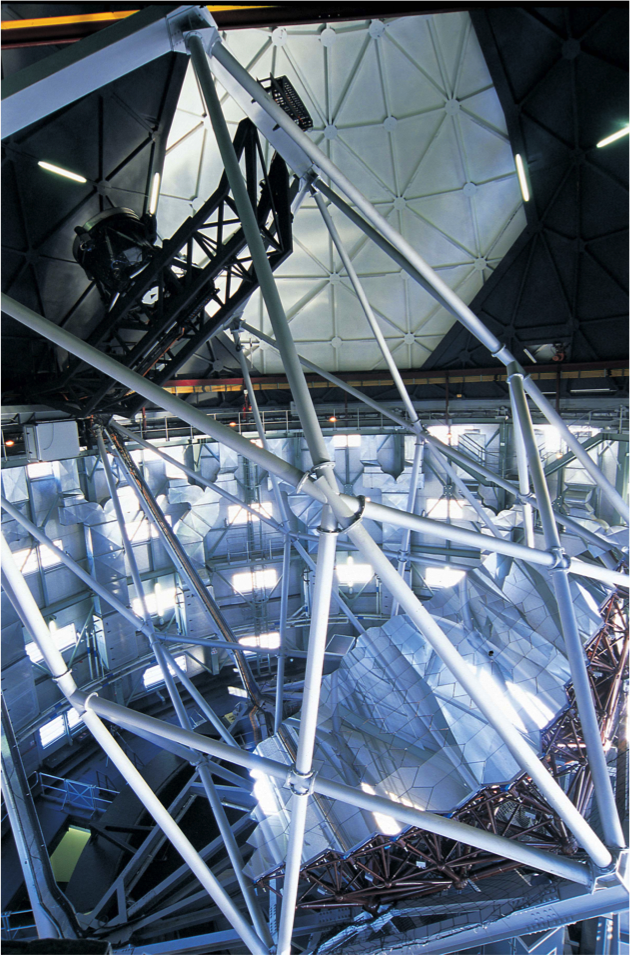

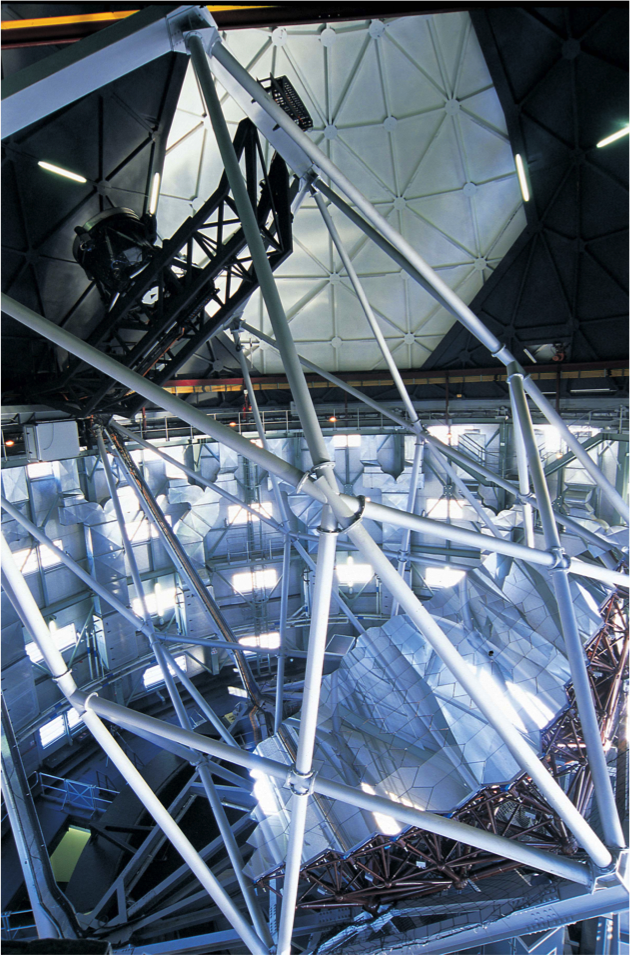

Une nouvelle ère a commencé en 1996 lorsque l’université du Texas a proposé de collaborer avec le SAAO pour copier son télescope Hobby-Eberly, qui permettait d’obtenir une très grande ouverture à une fraction du prix d’un instrument conventionnel monté en équateur ou en alt-azimut. En 2000, le financement du Southern African Large Telescope (SALT) a été obtenu, l’Afrique du Sud ayant participé pour environ un tiers à ce projet international. Le télescope était prêt à être utilisé à plein régime en 2011.

Le télescope SALT à Sutherland. Le miroir primaire comporte 91 segments hexagonaux et reste immobile pendant une observation. La réflexion du champ d’observation est suivie par les instruments de mesure au sommet du télescope.

Le plateau de Sutherland est devenu, au cours des deux dernières décennies, une mini-cité de télescopes. Avec le South African Radio Astronomy Observatory (SARAO), situé à 200 km de Carnarvon, qui comprend le radiotélescope MeerKAT et le futur Square Kilometer Array (SKA), l’astronomie sud-africaine est en bonne voie pour un avenir radieux.

Vers 2000, après la décision de construire le SALT, on s’est rendu compte que l’Afrique du Sud avait trop peu d’astronomes et un nouveau programme inter-universitaire a été lancé pour préparer davantage de diplômés en sciences, en particulier les Sud-africains noirs, à étudier en vue d’un doctorat. Ce programme est connu sous le nom de National Astrophysics and Space Science Programme (NASSP) et il a attiré de nombreux étudiants d’autres pays africains que l’Afrique du Sud.

Les programmes de sensibilisation et d’éducation ont été renforcés sous la direction de Phil Charles. Les succès obtenus dans ces domaines ont conduit le Bureau de l’Union Astronomique Internationale pour l’astronomie au service du développement (OAD) à établir son siège au SAAO, sous la direction de Kevin Govender.

Ian Glass (South African Astronomical Observatory)

par Mamadou | Jan 15, 2021 | Au fil des étoiles, Histoire

Katrien Kolenberg

Texte adapté du chapitre « Galileo au Sénégal » publié dans le livre African Cosmos – Stellar Arts (The Monacelli Press 2012, ISBN 9781580933438), sous la direction de Christine Muellen Kreamer.

Enseigner l’astronomie dans d’autres pays et cultures est un excellent moyen d’échanger des idées sur les différentes conceptions de l’Univers et sur notre place dans celui-ci. Cela a été une source d’inspiration pour mes propres recherches et a guidé mon travail au cours de la dernière décennie. Pour moi, ce voyage a commencé dans le cadre du programme TAD (Teaching Astronomy for Development, enseigner l’astronomie pour le développement) de l’Union astronomique internationale (UAI). Mes premiers efforts sérieux de sensibilisation dans le cadre du programme TAD ont eu lieu en Mongolie, où j’ai également eu la chance de voir une éclipse solaire époustouflante au désert de Gobi-Altaï le 1er août 2008. Mon point d’observation de cet événement céleste se trouvait à deux pas de l’endroit où un chaman local accomplissait ses rituels pour récupérer le Soleil du monstre qui le dévorait. À partir de ce moment, l’ethno-astronomie est devenue l’une de mes passions.

(suite…)

par EricLagadec | Nov 30, 2020 | Au fil des étoiles

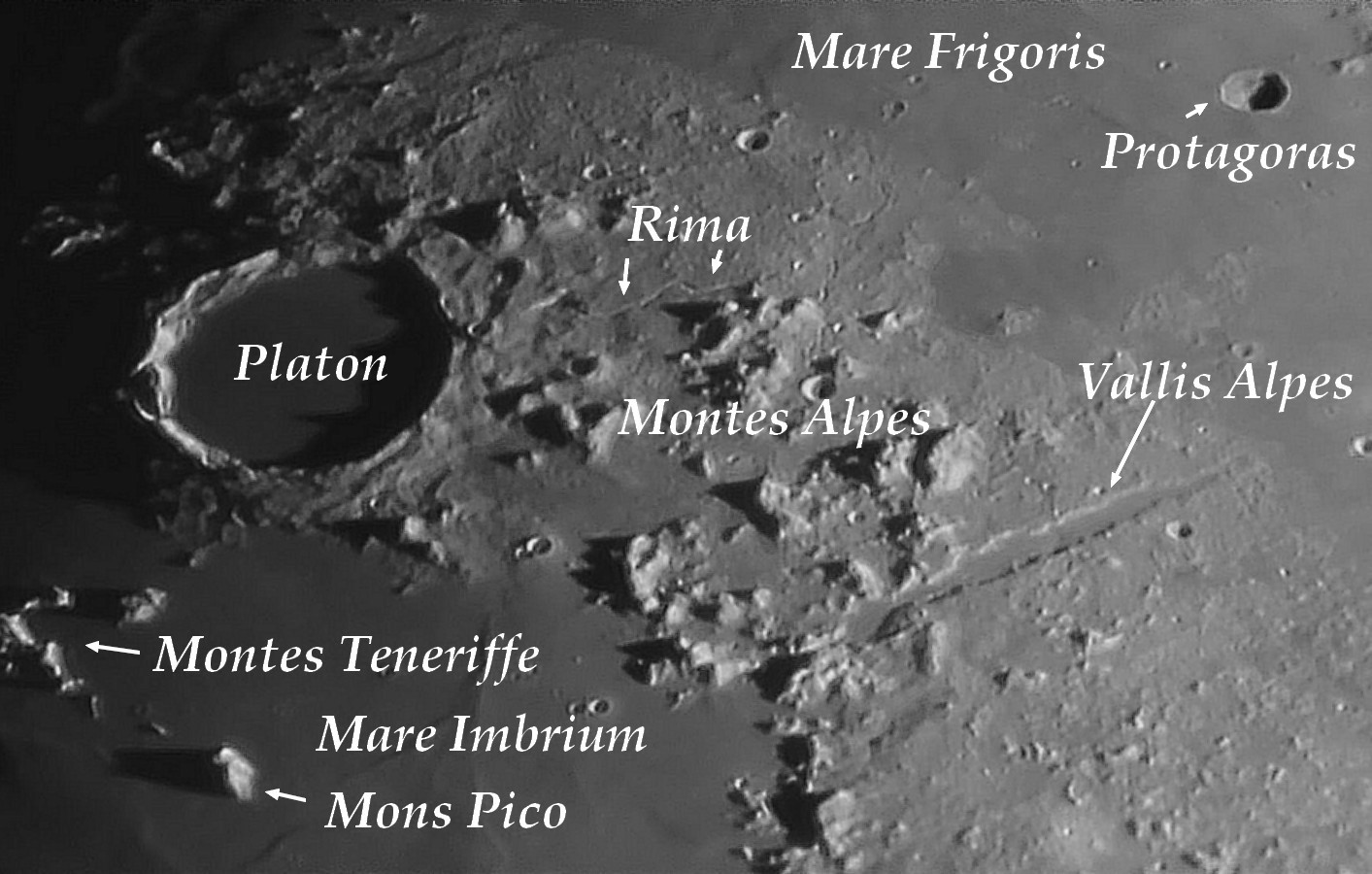

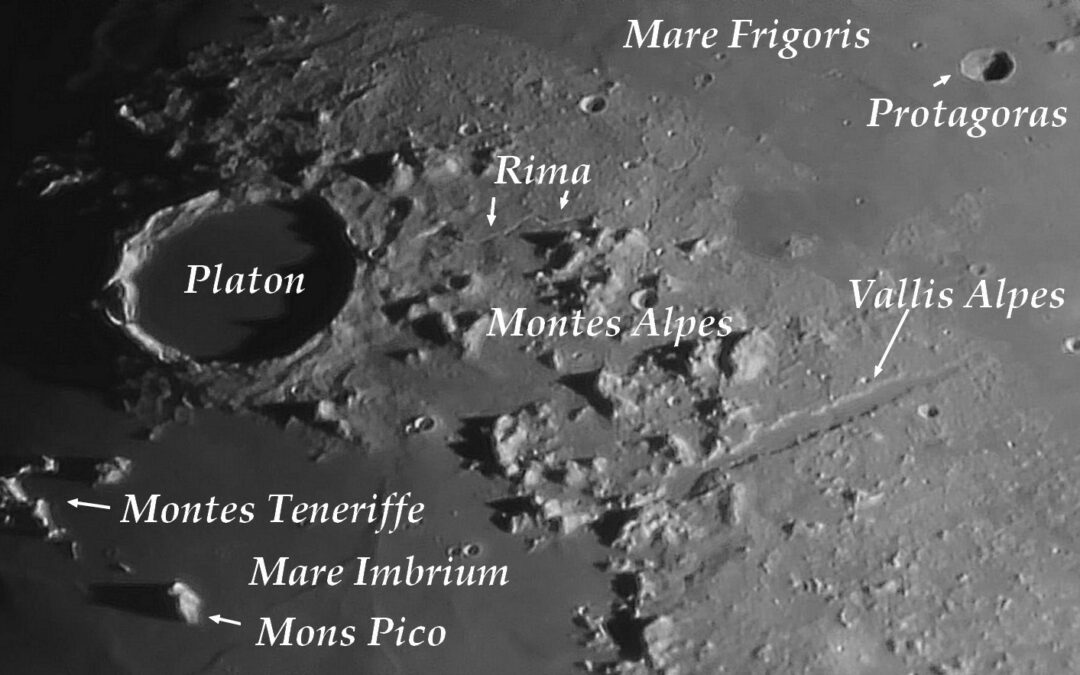

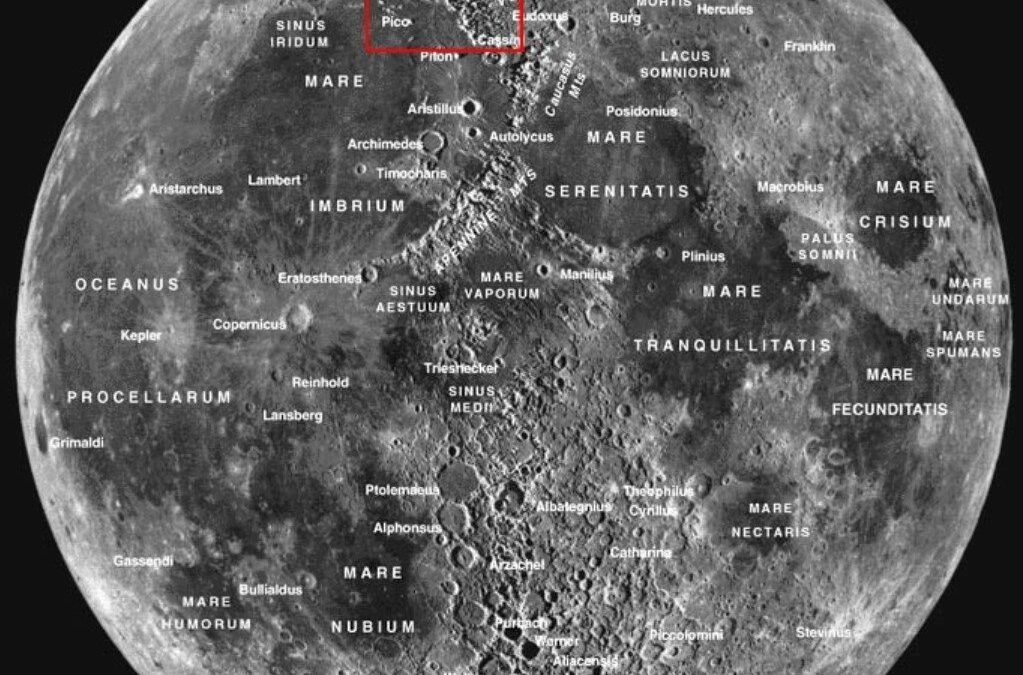

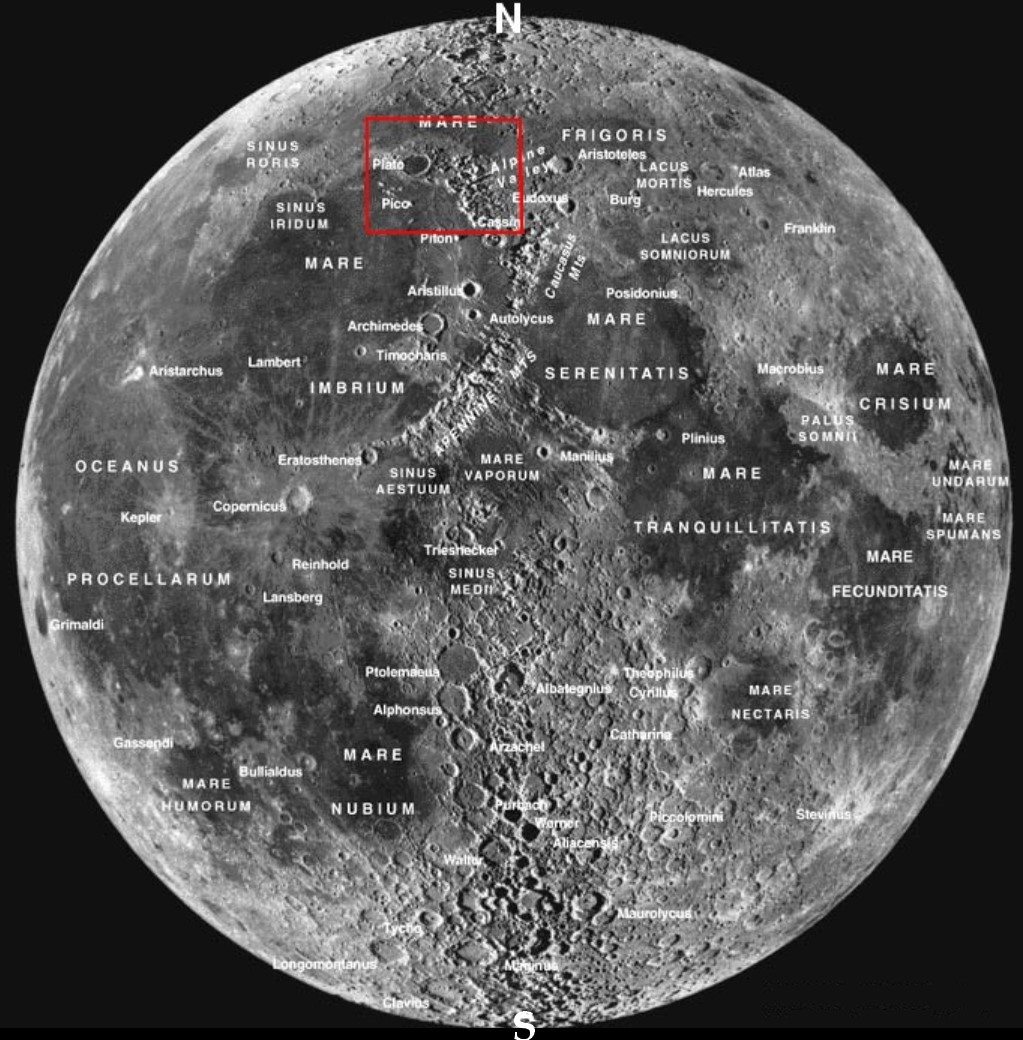

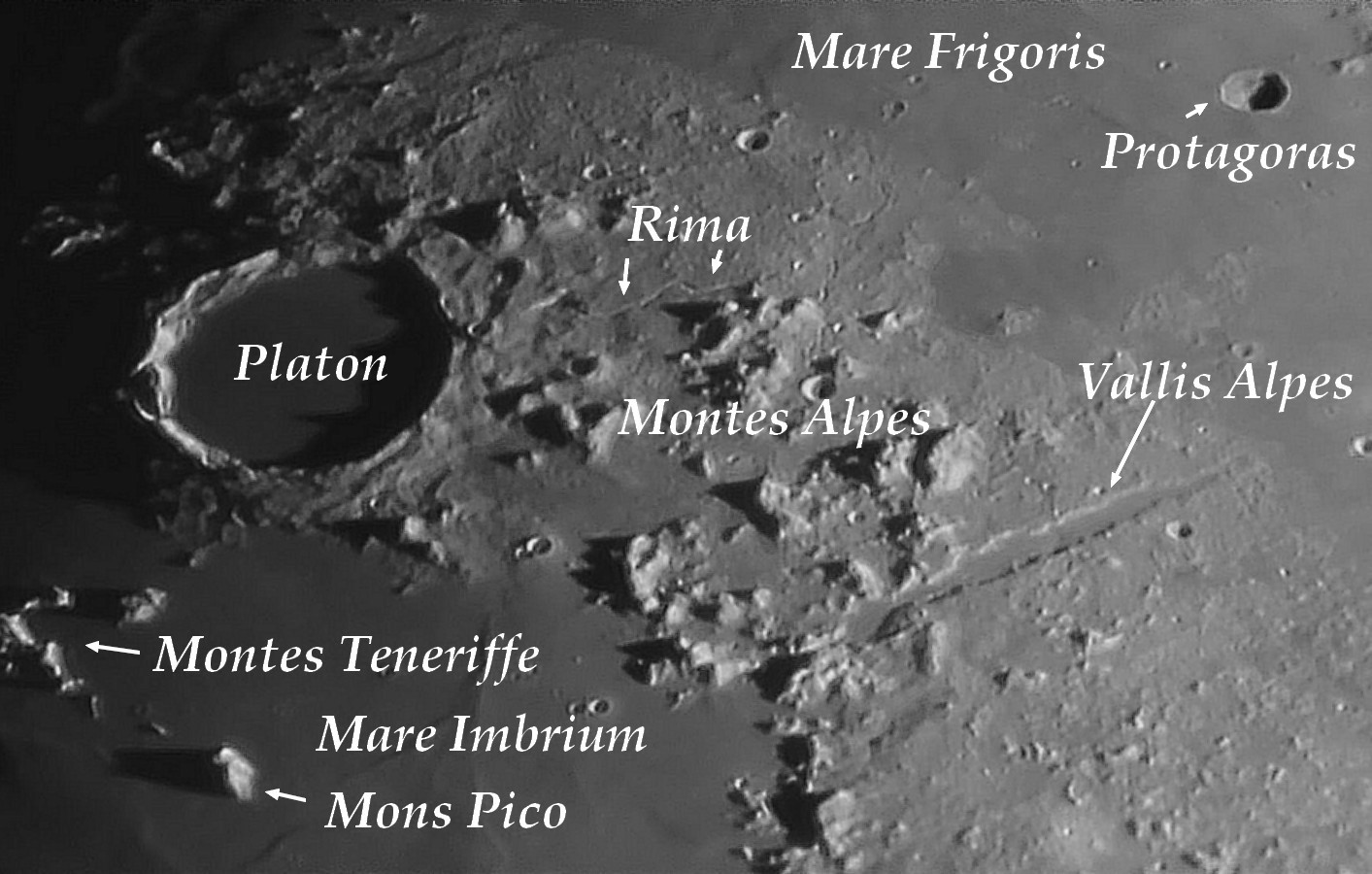

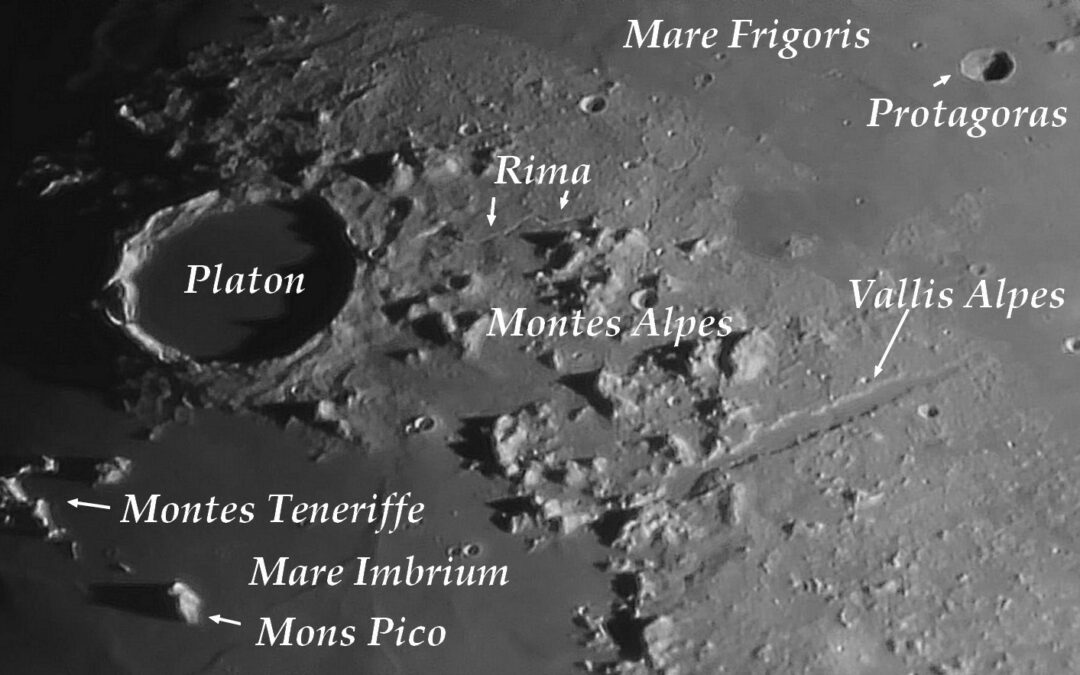

Une simple lunette astronomique ou un petit télescope permettent de merveilleuses observations lunaires. Découvrons la région de Platon et Vallis Alpes.

Trop souvent délaissée, la Lune est un sujet d’observations astronomiques infinies. Son diamètre apparent et son éclat permettent à tous les débutants d’y pointer facilement un instrument. Si une paire de jumelles bien calée offre déjà de belles possibilités, l’emploi d’une lunette astronomique ou d’un petit télescope vous ouvrent les portes d’un monde minéral étonnant où les reliefs changent d’aspect tout au long de la lunaison (les ombres s’allongent ou raccourcissent selon la hauteur du Soleil).

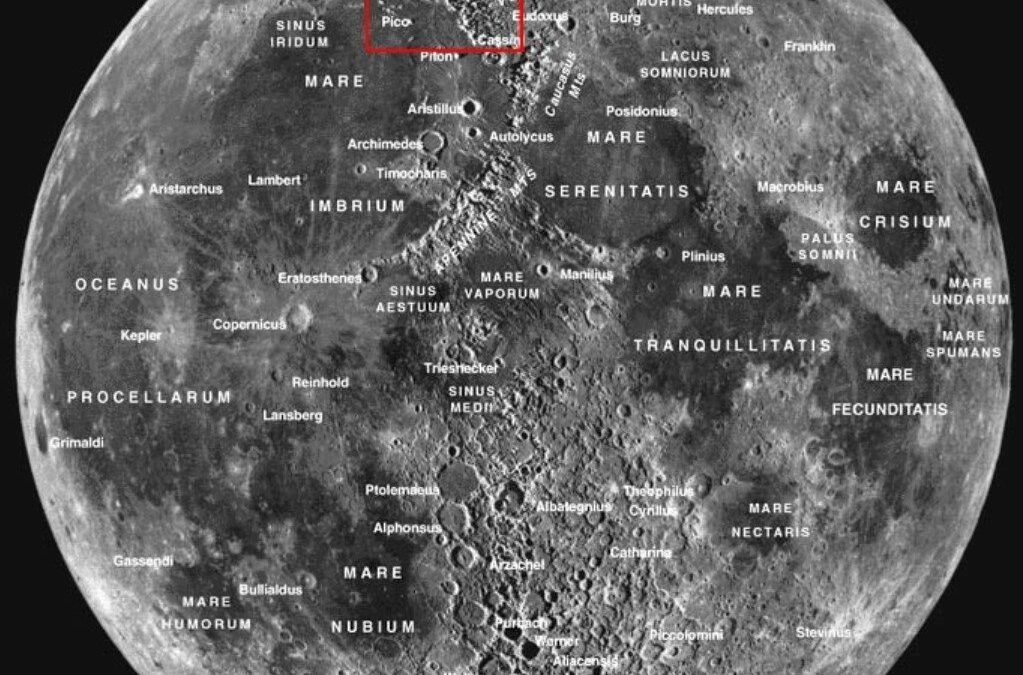

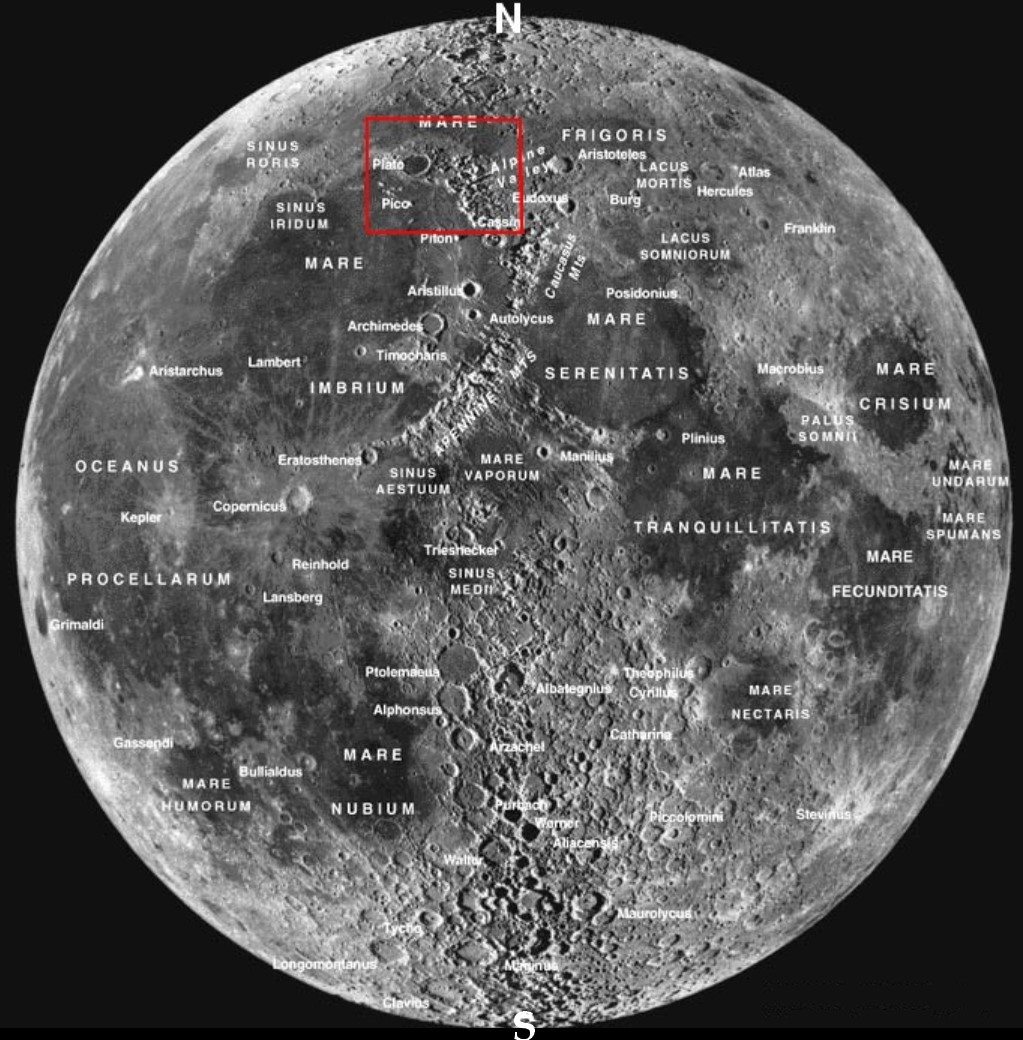

Cette première chronique dédiée aux paysages lunaires nous entraîne dans l’hémisphère nord de notre satellite naturel, du côté de Platon et Vallis Alpes, une région à observer aux alentours des 9ème et 22ème jours de la lunaison. C’est à ces époques que l’éclairage rasant du Soleil sur le paysage accentue les reliefs au maximum.

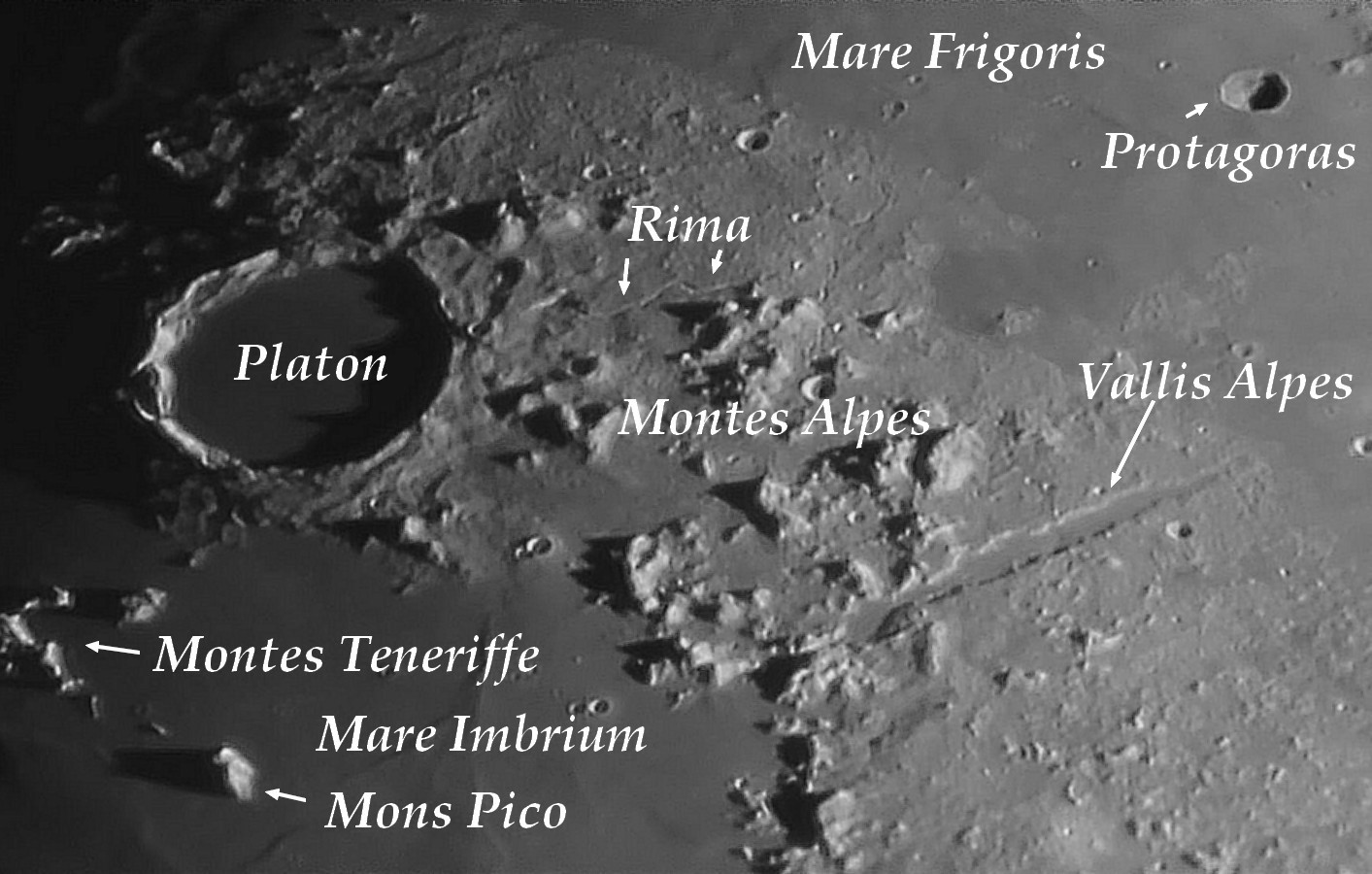

Platon (nommé ainsi par l’Union Astronomique Internationale en l’honneur du célèbre philosophe grec) est une plaine murée (un ancien cratère d’impact qui a été en partie comblé par des écoulements de lave). Cette plaine a un diamètre de 100 kilomètres de diamètre et se situe au nord-est de la mer des Pluies (Mare Imbrium). En raison de son albédo très sombre (le fond du cratère est plus foncé que les mers environnantes), Platon est également surnommé le Grand Lac Noir. Ses remparts s’élèvent 2.000 mètres au-dessus du fond de l’arène. Sur la bordure OUEST du cratère (bord gauche sur l’image), une partie du rempart en forme de triangle s’est effondrée.

En quittant Platon en direction de l’EST, vous verrez courir une jolie faille (Rima) au nord de Montes Alpes. Un peu plus au SUD Vallis Alpes ressemble à une longue cicatrice de 166 km de long avec une largeur maximale de 10 km. Elle coupe le massif des Montes Alpes (dont les sommets s’élèvent de 1.800 à 2.400 mètres d’altitude) et relie le bassin de Mare Imbrium à Mare Frigoris (la Mer du Froid). Les observateurs armés de gros télescopes pourront tenter d’apercevoir, quand l’atmosphère terrestre est calme, une petite crevasse de 600 mètres de large (le lit d’une très ancienne rivière de lave) qui serpente sur toute la longueur au fond de Vallis Alpes.

Les mers environnantes peuvent également faire l’objet d’une intéressante exploration visuelle. Mare Frigoris compte un joli cratère de 22 kilomètres en forme de bol, Protagoras (nom d’un philosophe grec). Mais c’est dans Mare Imbrium que vous découvrirez les plus belles formations. Les Monts Ténériffe s’étendent sur près de 110 kilomètres et culminent à 2.400 mètres. C’est également l’altitude de Pico, une montagne isolée dont les pentes réfléchissent fortement la lumière solaire. Ces sommets sont tout ce qui reste d’un ancien rempart dont la plus grande partie a disparu lorsque la lave a comblé la Mer des Pluies il y a très longtemps. Ils doivent leur nom à l’astronome écossais Piazzi Smyth en souvenir de son séjour dans les Îles Canaries où il effectua des observations astronomiques en altitude.

PS : sur les images de cet article la Lune est orientée telle qu’elle apparaît à l’œil nu, dans une paire de jumelles ou une longue-vue terrestre. Dans une lunette ou un télescope les images sont renversées (SUD en haut et EST à gauche).

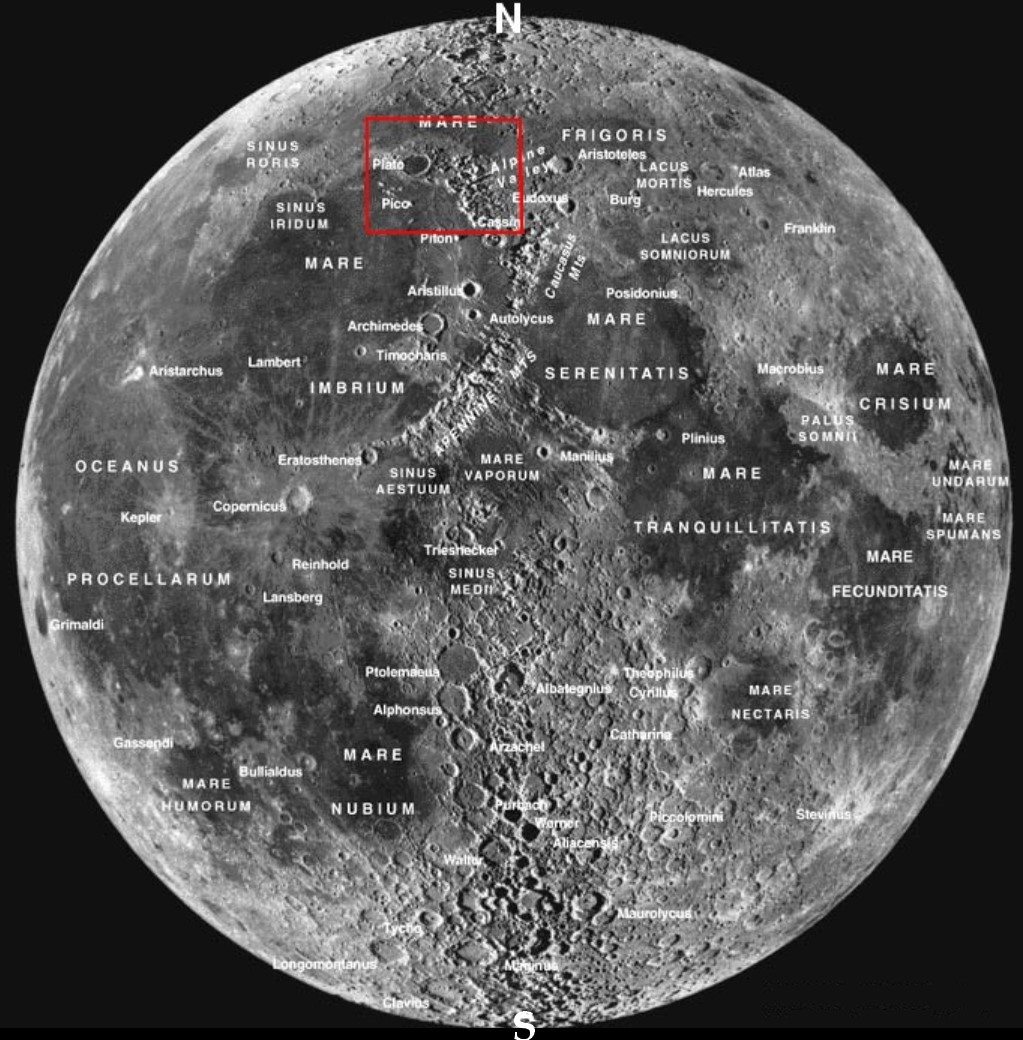

Carte de localisation de ce premier paysage lunaire à explorer. © Sky Publishing Corp

Cliché extrait d’une vidéo réalisée à l’aide d’un boîtier Canon 600D placé derrière un télescope Maksutov 150/1800. © Alain Brodin

Jean-Baptiste Feldmann, CIELMANIA

par EricLagadec | Nov 30, 2020 | Au fil des étoiles

Une simple lunette astronomique ou un petit télescope permettent de merveilleuses observations lunaires. Découvrons la région de Platon et Vallis Alpes.

Trop souvent délaissée, la Lune est un sujet d’observations astronomiques infinies. Son diamètre apparent et son éclat permettent à tous les débutants d’y pointer facilement un instrument. Si une paire de jumelles bien calée offre déjà de belles possibilités, l’emploi d’une lunette astronomique ou d’un petit télescope vous ouvrent les portes d’un monde minéral étonnant où les reliefs changent d’aspect tout au long de la lunaison (les ombres s’allongent ou raccourcissent selon la hauteur du Soleil).

Cette première chronique dédiée aux paysages lunaires nous entraîne dans l’hémisphère nord de notre satellite naturel, du côté de Platon et Vallis Alpes, une région à observer aux alentours des 9ème et 22ème jours de la lunaison. C’est à ces époques que l’éclairage rasant du Soleil sur le paysage accentue les reliefs au maximum.

Platon (nommé ainsi par l’Union Astronomique Internationale en l’honneur du célèbre philosophe grec) est une plaine murée (un ancien cratère d’impact qui a été en partie comblé par des écoulements de lave). Cette plaine a un diamètre de 100 kilomètres de diamètre et se situe au nord-est de la mer des Pluies (Mare Imbrium). En raison de son albédo très sombre (le fond du cratère est plus foncé que les mers environnantes), Platon est également surnommé le Grand Lac Noir. Ses remparts s’élèvent 2.000 mètres au-dessus du fond de l’arène. Sur la bordure OUEST du cratère (bord gauche sur l’image), une partie du rempart en forme de triangle s’est effondrée.

En quittant Platon en direction de l’EST, vous verrez courir une jolie faille (Rima) au nord de Montes Alpes. Un peu plus au SUD Vallis Alpes ressemble à une longue cicatrice de 166 km de long avec une largeur maximale de 10 km. Elle coupe le massif des Montes Alpes (dont les sommets s’élèvent de 1.800 à 2.400 mètres d’altitude) et relie le bassin de Mare Imbrium à Mare Frigoris (la Mer du Froid). Les observateurs armés de gros télescopes pourront tenter d’apercevoir, quand l’atmosphère terrestre est calme, une petite crevasse de 600 mètres de large (le lit d’une très ancienne rivière de lave) qui serpente sur toute la longueur au fond de Vallis Alpes.

Les mers environnantes peuvent également faire l’objet d’une intéressante exploration visuelle. Mare Frigoris compte un joli cratère de 22 kilomètres en forme de bol, Protagoras (nom d’un philosophe grec). Mais c’est dans Mare Imbrium que vous découvrirez les plus belles formations. Les Monts Ténériffe s’étendent sur près de 110 kilomètres et culminent à 2.400 mètres. C’est également l’altitude de Pico, une montagne isolée dont les pentes réfléchissent fortement la lumière solaire. Ces sommets sont tout ce qui reste d’un ancien rempart dont la plus grande partie a disparu lorsque la lave a comblé la Mer des Pluies il y a très longtemps. Ils doivent leur nom à l’astronome écossais Piazzi Smyth en souvenir de son séjour dans les Îles Canaries où il effectua des observations astronomiques en altitude.

PS : sur les images de cet article la Lune est orientée telle qu’elle apparaît à l’œil nu, dans une paire de jumelles ou une longue-vue terrestre. Dans une lunette ou un télescope les images sont renversées (SUD en haut et EST à gauche).

Photo 1 : carte de localisation de ce premier paysage lunaire à explorer. © Sky Publishing Corp.

Photo 2 : cliché extrait d’une vidéo réalisée à l’aide d’un boîtier Canon 600D placé derrière un télescope Maksutov 150/1800. © Alain Brodin

Jean-Baptiste Feldmann, CIELMANIA