par Sylvain Bouley | Jan 13, 2022 | Actualités

Muse (Multi Unit Spectroscopic Explorer) est un spectrographe 3D travaillant dans les longueurs d’onde visibles, implanté sur l’un des télescopes du VLT (Very Large Telescope) de l’ESO (Observatoire Australe Européen), au Chili. Il a été développé par le Centre de recherche astrophysique de Lyon afin d’observer les galaxies lointaines. Il a permis récemment plusieurs découvertes concernant l’environnement de ces galaxies. Muse est à la fois un imageur et un spectrographe, ce qui lui permet d’explorer l’espace en 3 dimensions et de détecter les galaxies les plus jeunes (donc les plus lointaines).

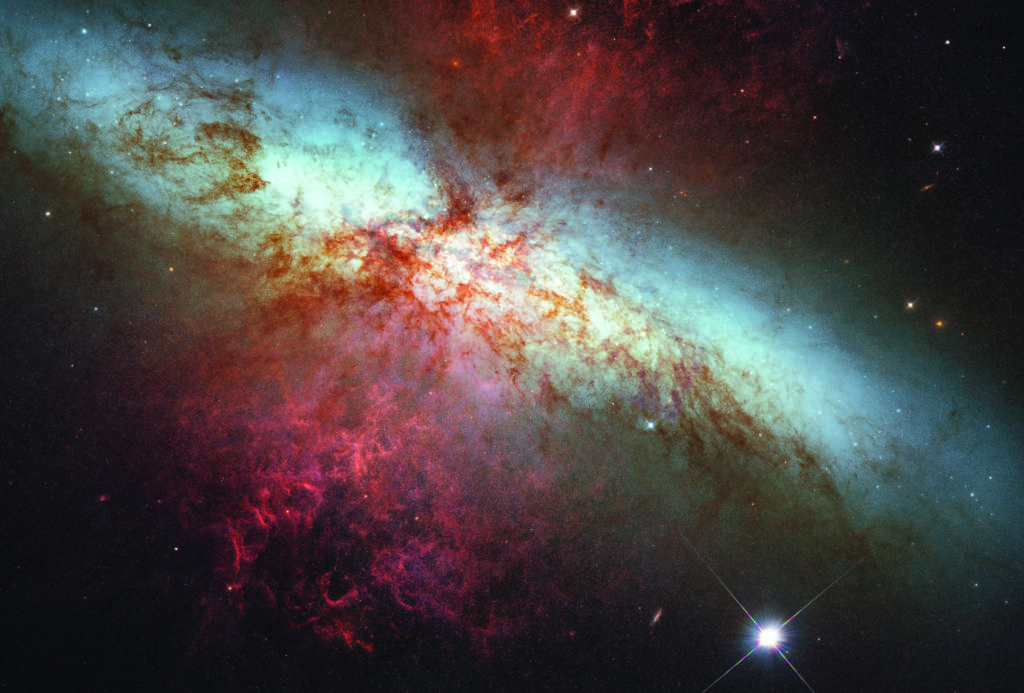

On est pratiquement certain que l’évolution des galaxies est gouvernée par leur relation avec le milieu circumgalactique qui les entoure. En effet, les galaxies ont besoin d’accréter du gaz pour former des étoiles nouvelles, car celui qu’elles contiennent ne peut rendre compte de la masse totale des étoiles. Par ailleurs, elles éjectent le gaz créé lors des explosions de supernovae produites à la fin de la vie des étoiles massives (fig. 1).

Il existe une manière classique d’étudier la matière intergalactique. On s’arrange pour prendre les spectres des objets se situant sur la ligne de visée d’objets plus lointains très brillants, typiquement des quasars. Le gaz se trouvant sur le trajet des rayons lumineux issus du quasar produit alors des raies en absorption, dont les profils permettent de déduire sa cinématique. Toutefois, dans le cas qui nous occupe où il s’agit d’observer du gaz circumgalactique, l’étude est rendue plus compliquée par le fait que le gaz ne se contente pas de créer des raies en absorption, mais également des raies en émission, en particulier à cause des ondes de choc générées dans le gaz éjecté.

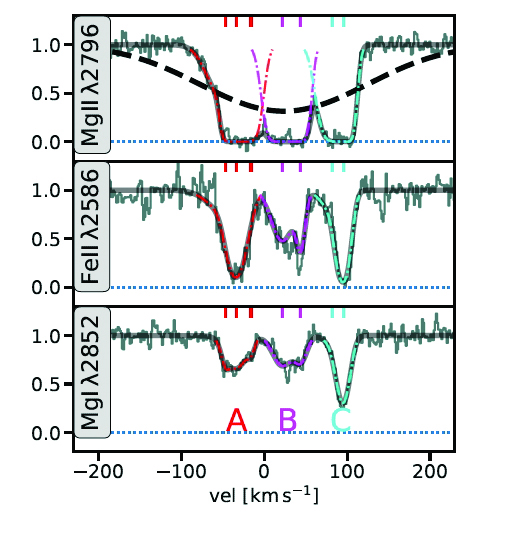

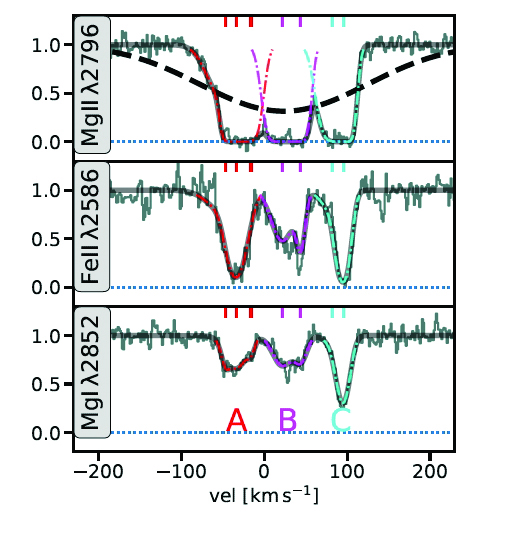

Fig. 2 – L’absorption observée dans le spectre UVES du quasar au redshift de la galaxie. Les raies détectées sont des transitions de MgII, MgI et FeII. Le modèle contient sept composantes en vitesse, dont les trois principales sont indiquées par les raies en rouge, magenta et cyan. La ligne épaisse dans la raie MgII2796 est artificiellement dégradée pour correspondre à la résolution de MUSE. (arXiv:2105.14090v1, Johannes Zabl et al.)

Le doublet de résonance du magnésium ionisé Mg II λλ2796, 2803, utilisé pour faire les mesures, est un traceur utile du gaz « froid »(c’est-à-dire à 10 000 ou 100 000 degrés) à cause, d’une part, de sa grande intensité aussi bien en absorption qu’en émission, d’autre part de sa longueur d’onde qui permet de l’observer avec des spectrographes optiques au sol, pour des objets ayant des redshifts compris entre 0,3 et 2,5 [1]. Des études de ce type avaient déjà révélé que le magnésium ionisé n’est pas distribué uniformément autour des galaxies : il est trouvé préférentiellement le long de leur axe mineur ou majeur. Cette bimodalité est cohérente avec l’idée que les galaxies sont constituées d’un disque par lequel elles accrètent du gaz, et que par ailleurs les étoiles qui évoluent produisent des supernovae, éjectant du gaz suivant la direction de moindre résistance, c’est-à-dire perpendiculairement au plan du disque.

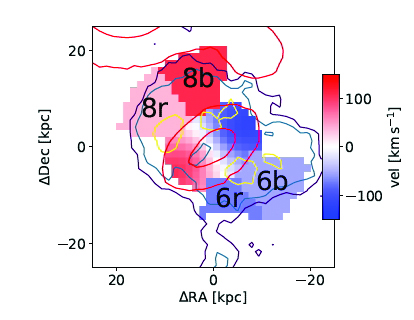

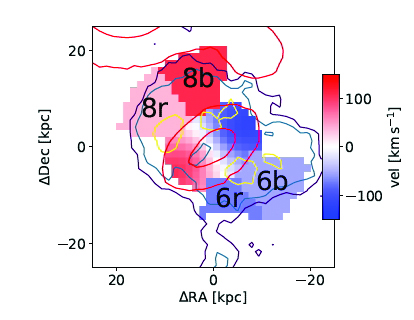

FIg.3 – Les mouvements obtenus à partir du doublet MgII sont montrés en tirets bleus dans quatre régions de la galaxie. La rotation de la galaxie est mesurée à partir des raies de l’oxygène ionisé. (arXiv:2105.14090v1, Johannes Zabl et al.)

Un relevé sur les champs de 22 quasars, combinant des observations au VLT avec le spectrographe UVES (Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph) et avec Muse, a permis d’obtenir un échantillon de 80 paires de galaxies/quasars dans le but d’étudier les éjections des galaxies. Comme le temps d’exposition, typiquement de 2 à 4 heures pour l’échantillon, est insuffisant pour détecter correctement le gaz en absorption et en émission devant un quasar, il a été nécessaire d’effectuer des observations plus longues, ce qui a été réalisé sur deux champs. Le résultat concernant la découverte pour la première fois d’une émission et d’une absorption étendue dans le doublet MgII a été obtenu autour d’une galaxie de redshift 0,7 dans le champ du quasar SDSSJ0937+0656 par une équipe de recherche internationale, menée côté français par le CNRS et l’université Claude-Bernard Lyon. L’équipe a cartographié un vent galactique pour la première fois en MgII et vient de publier un article relatif à cette observation (arXiv:2105.14090v1, Johannes Zabl et al. sous presse dans MNRAS). Ces observations ultraprofondes (11,2 heures) ont révélé la présence, autour d’une galaxie située sur la ligne de visée du quasar, d’un halo en émission contenant du magnésium ionisé s’étendant jusqu’à 75 000 années-lumière de la galaxie. La galaxie est fortement inclinée sur la ligne de visée (75 degrés) et se trouve à un redshift de 0,702, soit environ une distance de 6,5 milliards d’années-lumière . L’émission est principalement dirigée le long du petit axe de la galaxie. On observe également une absorption dans la raie du MgII, s’étendant jusqu’à 120 000 années-lumière. Les chercheurs ont modélisé d’une façon simple ces observations et en ont déduit que le gaz est éjecté biconiquement avec une vitesse de 130 km/s (fig. 2 et 3). Cette étude prouve qu’un phénomène bien connu pour les galaxies proches à formation stellaire, l’éjection de gaz, est également présent dans les galaxies lointaines. C’est seulement, n’en doutons pas, la première d’une série permettant de déterminer systématiquement la présence ou l’absence de halos de gaz en éjection dans les galaxies lointaines, grâce à une quantité croissante d’observations obtenues avec Muse et avec KCWI (Keck Cosmic Web Imager), le nouvel instrument qui sera implanté bientôt sur le télescope Keck d’Hawaï.

Suzy Collin-Zahn Observatoire de Paris-PSL

par Sylvain Bouley | Jan 13, 2022 | Actualités

Des expériences menées aux conditions de température et de pression des planètes géantes gazeuses permettent d’observer la séparation d’hydrogène et d’hélium initialement mélangés.

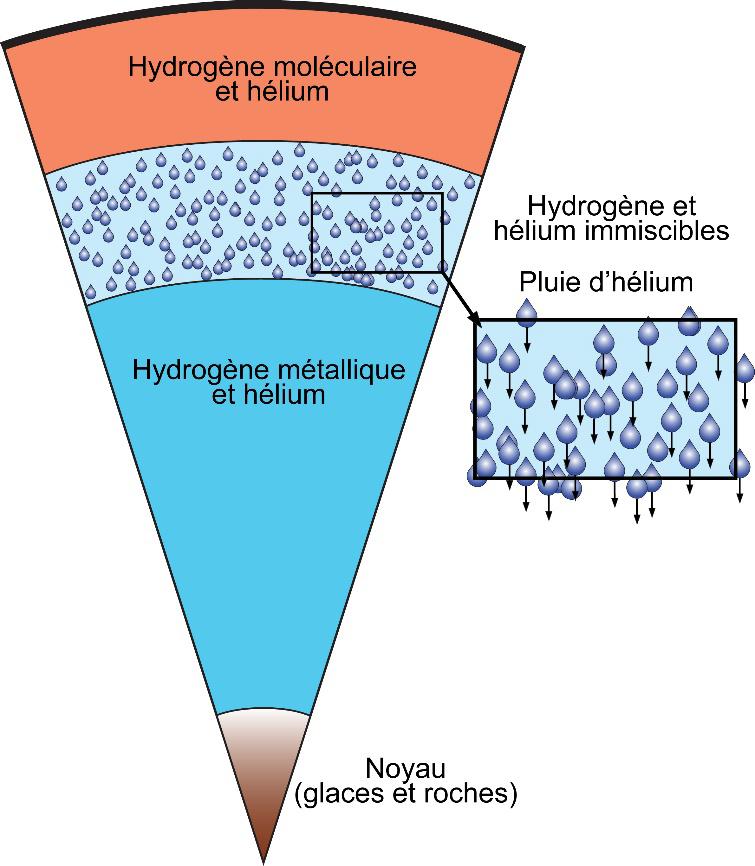

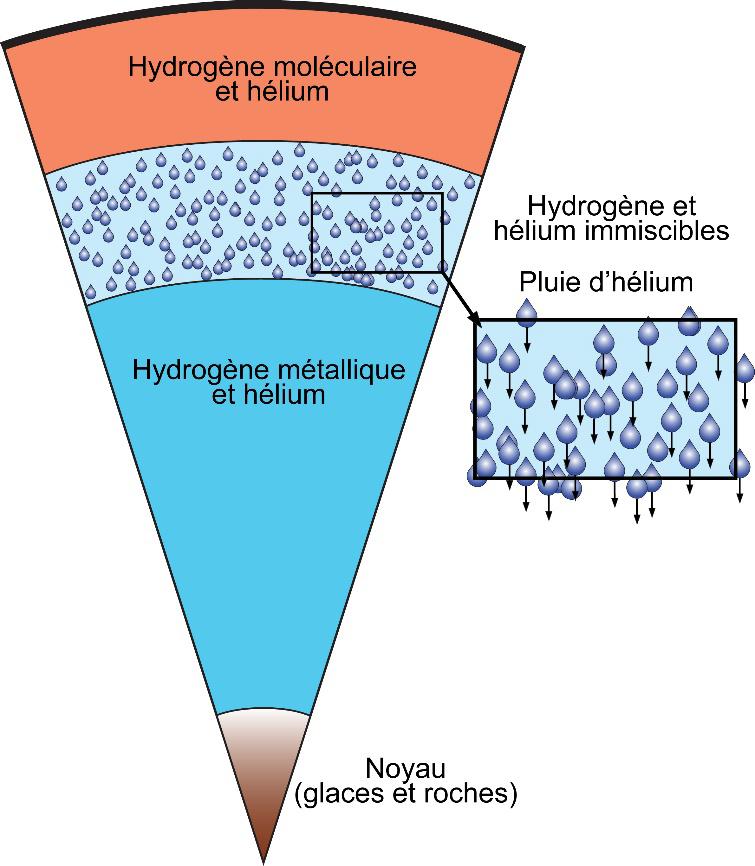

Jupiter et Saturne, les deux géantes gazeuses du Système solaire, sont principalement constituées d’hydrogène (environ 86 %) et d’hélium (13 %). Selon la pression et la température, ce mélange peut se trouver sous différentes phases ou états. Les structures radiales de Jupiter et de Saturne restent cependant encore mal connues. Les mesures du champ de gravité réalisées par les sondes Galileo et Juno favorisent un découpage en 4 régions principales (fig. 1). Passé la couche nuageuse, on traverse d’abord une enveloppe externe et homogène d’hydrogène moléculaire (H2) et d’hélium ; à des pressions plus élevées, l’hydrogène et l’hélium ne seraient plus miscibles, c’est-à-dire que, tout comme l’eau et l’huile, ils ne se mélangent pas. Cela conduirait à la séparation de ces deux éléments et à la précipitation de l’hélium, phénomène plus connu sous le nom de « pluie d’hélium » ; encore plus profondément se situerait une enveloppe d’hydrogène métallique [1] et d’hélium de nouveau mélangés ; passé cette région, on arrive enfin à un noyau de glace et de roches, les éléments les plus lourds se concentrant vers le centre.

Fig. 1 -Structure interne supposée de Jupiter. Sous la couche nuageuse, on traverse successivement une enveloppe d’hydrogène moléculaire (H2) et d’hélium mélangés, une zone dans laquelle l’hydrogène (H) et l’hélium sont immiscibles et se séparent, ce qui provoque une pluie d’hélium, une couche d’hydrogène métallique et d’hélium de nouveau mélangés, et un noyau composé de glaces et de roches. Les expériences réalisées par Stéphanie Brygoo et ses collègues ont permis de confirmer que l’existence d’une zone dans laquelle l’hydrogène et l’hélium sont immiscibles est envisageable, et d’estimer l’épaisseur de cette zone à environ 15 % du rayon de Jupiter.

(© F. Deschamps)

La taille exacte de chacune de ces régions reste à préciser. La présence d’une couche dans laquelle l’hydrogène et l’hélium ne sont pas miscibles revêt une importance particulière, car elle pourrait expliquer l’excès de luminosité de Saturne observé à partir des années 1970, l’idée étant que la chute de l’hélium fournit un surplus d’énergie. Cela permettrait aussi d’expliquer l’appauvrissement en hélium dans l’atmosphère de Jupiter observé par la sonde Galileo en 1996. Toutefois, aucune donnée expérimentale n’était venue étayer l’hypothèse que l’hydrogène et l’hélium sont effectivement immiscibles aux pressions et températures régnant dans Jupiter et Saturne.

Une étude menée par une équipe franco-américaine, parue récemment dans la revue Nature [2], vient combler cette lacune. Pour sonder le comportement d’un mélange H-He aux conditions de température et de pression régnant à l’intérieur des planètes géantes gazeuses, Stéphanie Brygoo, chercheuse au CEA, et ses collègues ont développé un procédé expérimental innovant qui combine deux méthodes de compression des matériaux utilisées, jusqu’à présent, indépendamment l’une de l’autre.

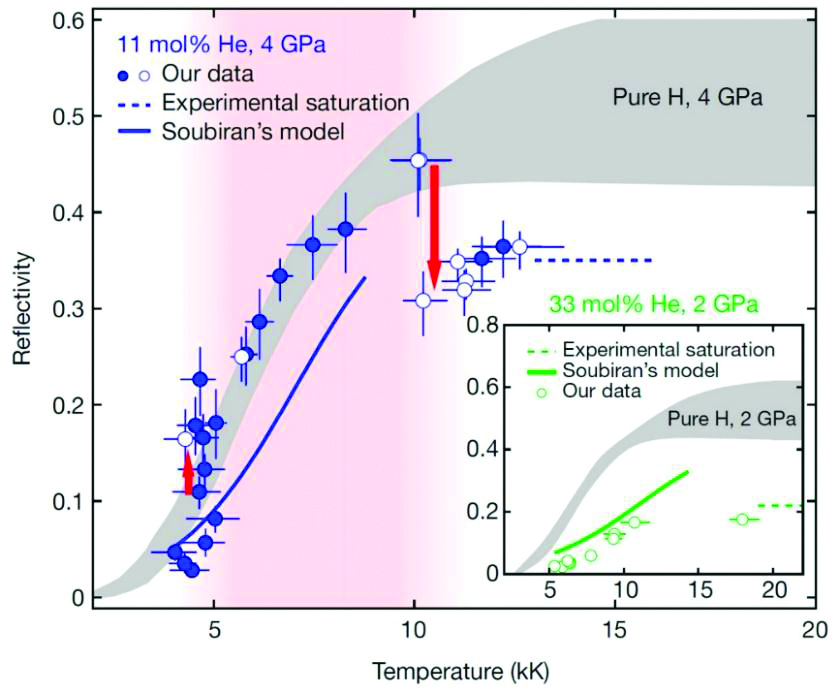

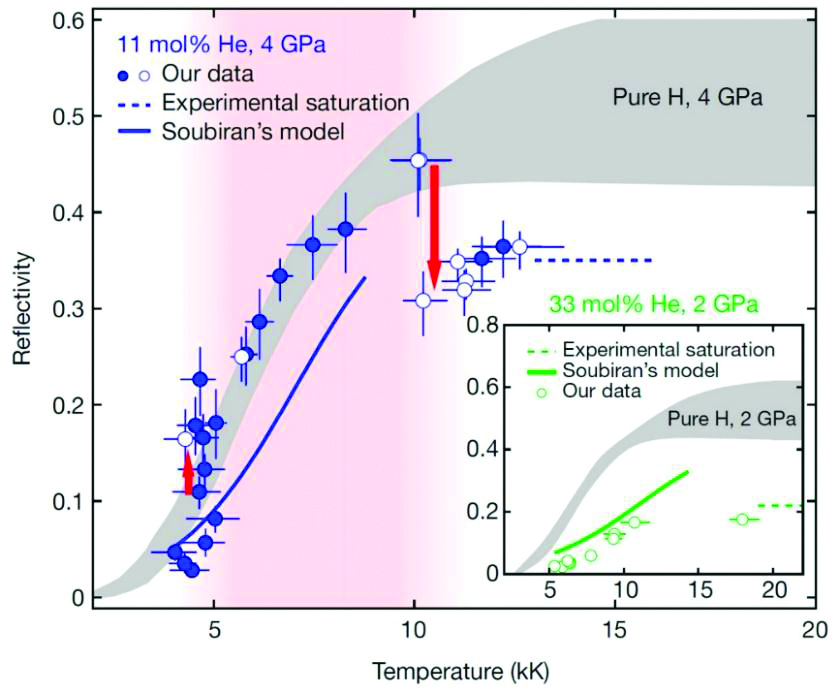

Ce procédé fait ainsi appel au passage d’une onde de choc générée par un laser (compression dynamique) dans un échantillon préalablement porté à haute pression grâce à une enclume de diamant (compression statique). Il permet de porter l’échantillon (ici un mélange H-He) à des pressions de 200 gigapascals (environ 2 millions de fois la pression atmosphérique) et à des températures de l’ordre de 10 000 K. L’analyse de l’intensité de l’onde de choc fournit une mesure de la réflectivité de l’échantillon, qui est elle-même une signature de l’état dans lequel se trouve cet échantillon, à savoir, dans le cas présent, si l’hydrogène et l’hélium sont ou non mélangés. Ainsi, entre 4 700 et 10 200 K, la réflectivité mesurée est typique de celle de l’hydrogène pur (fig. 2), signe que, dans cette gamme de températures, hydrogène et hélium sont séparés.

Ces mesures ont permis de préciser le diagramme de phase du mélange H-He, c’est-à-dire les plages de température et de pression pour lesquelles hydrogène et hélium peuvent se mélanger ou sont au contraire immiscibles. Ce diagramme montre que ces deux éléments ne sont pas miscibles dans des gammes de pression et de température plus étendues que prévu par les calculs, et surtout il conforte l’idée qu’à l’intérieur de Jupiter, ces deux éléments restent immiscibles dans une enveloppe s’étendant de 0,68 à 0,84 fois le rayon de Jupiter, soit environ 15 % de ce rayon. Dans cette zone, hydrogène et hélium sont donc séparés et une pluie d’hélium peut se produire.

Fig. 2 – Réflectivité d’un mélange d’hydrogène (H) et d’hélium (He) mesurée à différentes températures. Entre 4 700 et 10 200 K, la réflectivité est plus élevée que celle à laquelle on s’attend pour un mélange H- He (courbe bleue), mais elle s’accorde bien avec la réflectivité de l’hydrogène pur (zone grise). (© Brygoo et al., 2021)

Frédéric Deschamps IESAS, Taipei, Taïwan

1. Cette phase, prédite théoriquement par Eugene Wigner et Hilliard Huntington dès 1935, n’a été observée pour la première fois qu’en 1996. Elle pourrait exister à l’état liquide dès 400 gigapascals et pour des températures relativement faibles.

2. BRYGOO S. et al. (2021), « Evidence of hydrogen- helium immiscibility at Jupiter-interior conditions », Nature, 593, 517-521, doi : 10.1038/s41586-021-03516-0.

par Sylvain Bouley | Jan 13, 2022 | Actualités

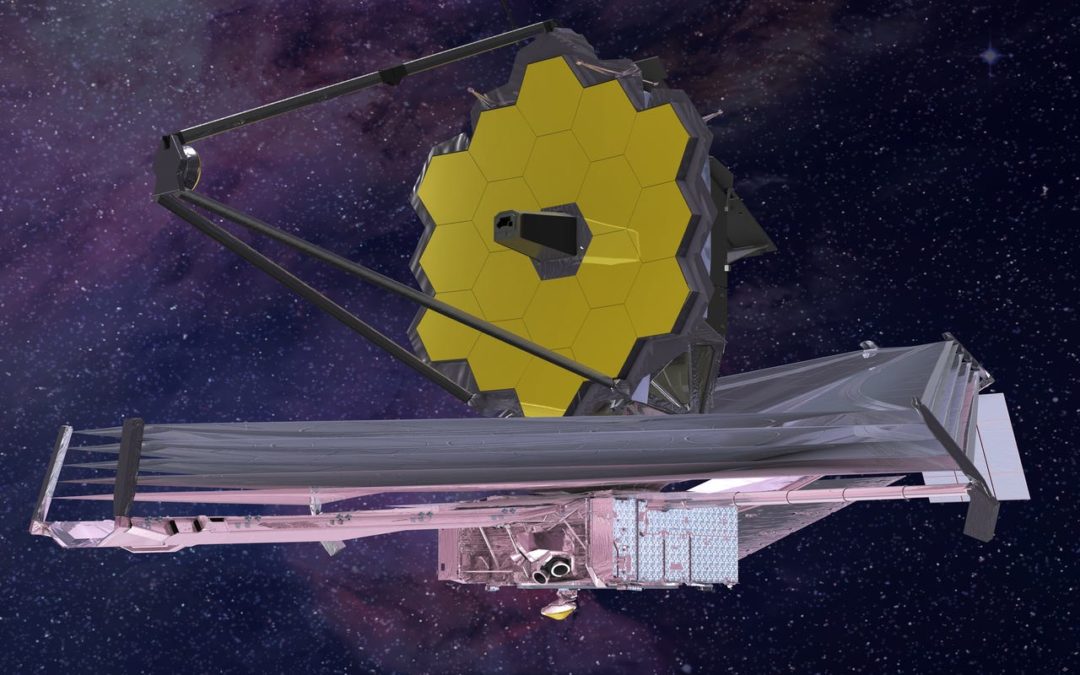

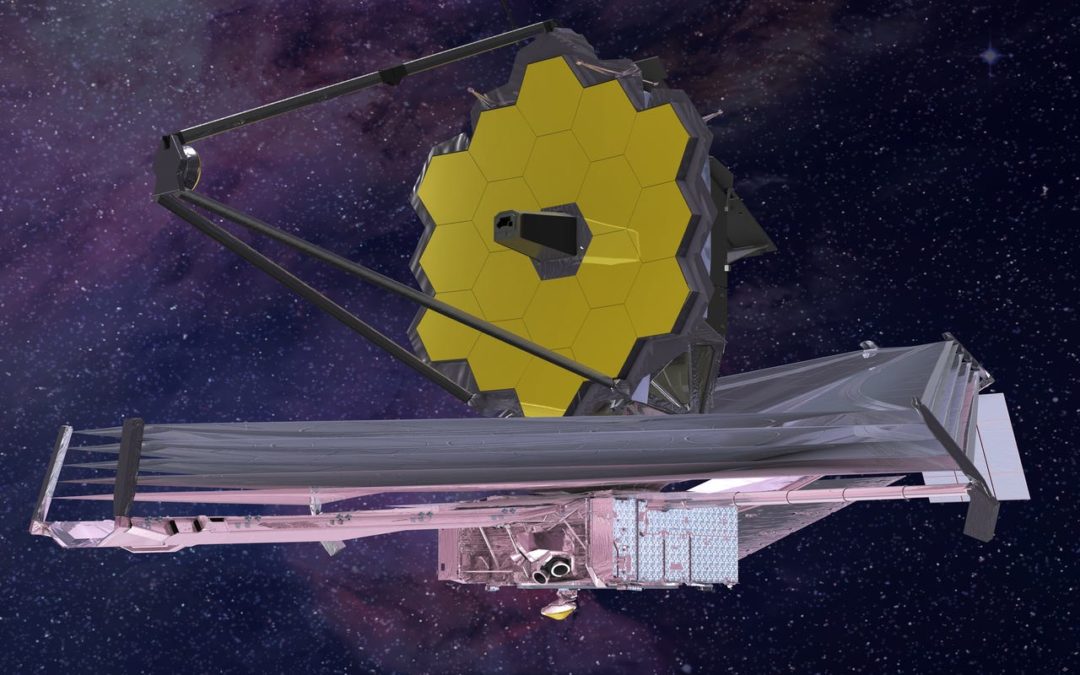

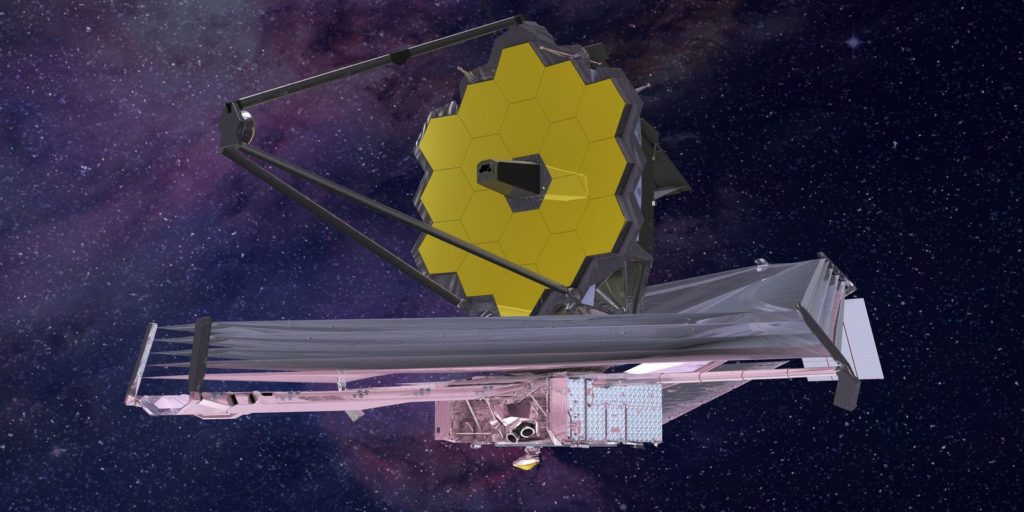

Le James Webb Space Telescope (JWST) est le plus gros télescope spatial jamais réalisé. Il a été lancé de Kourou avec succès par une fusée Ariane 5 le 25 décembre 2022. Son miroir primaire, constitué de dix-huit segments hexagonaux, a un diamètre de 6,50 mètres. Sa masse totale n’est que de 705 kg. Il opérera dans la partie orange-rouge du spectre visible, et dans le domaine infrarouge.

Le télescope Webb sera protégé de la lumière solaire par un bouclier de 21,2 par 14,2 mètres carrés. A un instant donné, le télescope Webb pourra potentiellement observer 39 % du ciel. Mais devant rester à l’écart des objets dont la luminosité en infrarouge pourrait nuire à sa sensibilité élevée , il ne pourra observer le Soleil, ni Mercure, ni Vénus, ni la Terre, ni la Lune. En revanche, des programmes d’observation sont dédiés aux autres planètes et petits corps du système solaire.

Le télescope Webb pourra transmettre 57,2 Gigaoctets de données scientifiques par jour, avec un débit maximal de 28 Mégaoctets par seconde.

Le télescope est équipé de quatre instruments scientifiques :

- NIRCam est un imageur pour l’infrarouge proche et une partie du spectre visible, de 0,6 à 5 microns. NIRCam permettra aussi de la spectrographie, dans un domaine de longueurs d’ondes plus restreint qu’en imagerie. NIRCam permettra des observations coronographiques pour l’étude des exoplanètes. ● NIRSpec est un spectrographe pour l’infrarouge proche, de 0,6 à 5,3 microns ● MIRI est à la fois un imageur et un spectrographe pour l’infrarouge moyen, de 5 à 28 micromètres. ● FGS (Fine Guidance Sensor) permettra des pointages précis vers les sources à observer. ● FGS/NIRISS est un imageur et un spectrographe opérant en infrarouge, de 0,6 à 5 microns.

L’image des galaxies très anciennes de l’Univers est fortement décalée vers les grandes longueurs d’onde. Les rayonnements visibles ou ultraviolets qu’elles émettaient nous parviennent décalés dans le domaine infrarouge. Le JWST sera donc bien adapté à l’observation des premières étoiles et galaxies.

Les programmes d’observations sélectionnés pour la première phase d’études scientifiques couvrent l’étude des exoplanètes, celle des galaxies, du milieu intergalactique, des grandes structures de l’Univers, du Système solaire, de la physique stellaire, du milieu interstellaire, et des trous noirs super massifs et des noyaux actifs de galaxies.

Fabrice Mottez CNRS, Observatoire de Paris

par Sylvain Bouley | Oct 12, 2021 | Actualités

Après le trou noir de la galaxie M87 et celui de 3C 279, la collaboration EHT (Event Horizon Telescope) vient de publier les résultats concernant le trou noir supermassif de la radiogalaxie la plus proche de la Voie lactée, Centaurus A.

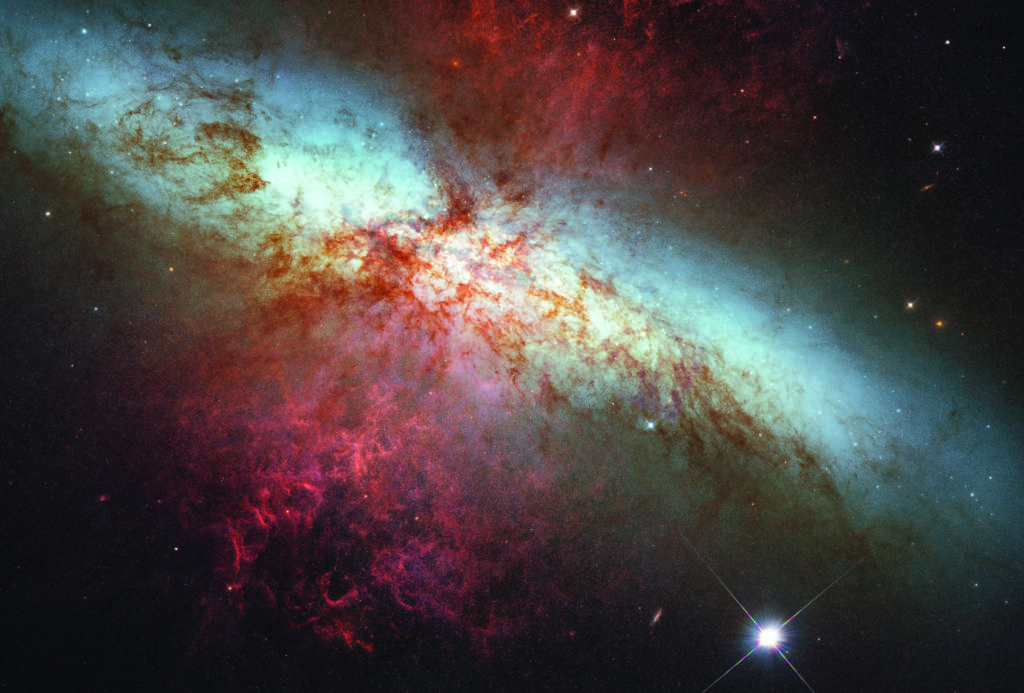

1. Superposition d’images de Centaurus A dans le domaine submillimétrique (APEX, en orange) avec le rayonnement X (Chandra, en bleu) et en lumière visible (Hubble). (NASA).

L’Event Horizon Telescope (EHT) est composé de plusieurs radio- télescopes disposés autour du monde et séparés par plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètres. Ils sont reliés par le processus d’interférométrie pour créer un télescope « virtuel » équivalent à un télescope ayant un diamètre égal à celui de la Terre. L’EHT avait été initialement conçu pour donner l’image du trou noir supermassif du centre de la Voie lactée, Sgr A*, mais il n’a pas encore pu y parvenir à cause de la très faible luminosité et de la petite masse de ce trou noir. En revanche, l’EHT a réussi à observer le 10 avril 2019 « l’ombre » du trou noir supermassif au cœur de la galaxie M87, et plus récemment il a obtenu une image détaillée de l’environnement du trou noir de 3C 279 [1].

Centaurus A (NGC 5128) est une radiogalaxie extrêmement complexe (provenant probablement de la fusion assez récente de deux galaxies) qui rayonne intensément dans les domaines radio, visible et X, et qui est située à environ 12 millions d’années-lumière de la Voie lactée (fig. 1). Elle possède un trou noir central d’environ 50 millions de fois la masse du Soleil, donc intermédiaire entre celui de M87 (6,5 milliards de masses solaires) et Sgr A* (4 millions de masses solaires), ainsi que deux jets rayonnant en lumière visible, en radio et en rayons X. À une distance d’environ 15 000 années-lumière de Centaurus A, ces jets s’élargissent en forme de champignon, mais des nuages radio à l’extrémité de ces jets s’étendent jusqu’à une distance de près de 500000 années-lumière. Centaurus A est aussi traversée par une large bande de poussières, preuve s’il en était encore besoin d’un passé agité !

L’énorme production d’énergie de Centaurus A provient du gaz tombant dans le trou noir central. Une partie de cette matière est à nouveau éjectée dans deux jets opposés avec une vitesse au départ proche de la vitesse de la lumière. Les détails de ce processus n’étaient pas clairs, c’est pourquoi il était impératif de tenter d’observer le noyau de cette galaxie avec la meilleure résolution spatiale possible. C’est chose faite maintenant avec l’EHT.

Les données avaient été recueillies au cours des quatre jours d’observation de M87 en 2017. Une grosse équipe constituée par la collaboration EHT, à laquelle se sont joints une cinquantaine d’astronomes conduits par Michael Janssen, de l’université de Nimègue, aux Pays-Bas [2], vient de publier une modélisation fine des données permettant de dépasser la résolution théorique de l’interféromètre, et montrant des détails d’environ 0,6 jour-lumière, soit 25 milliards de kilomètres, correspondant à environ 250 rayons gravitationnels [3] du trou noir.

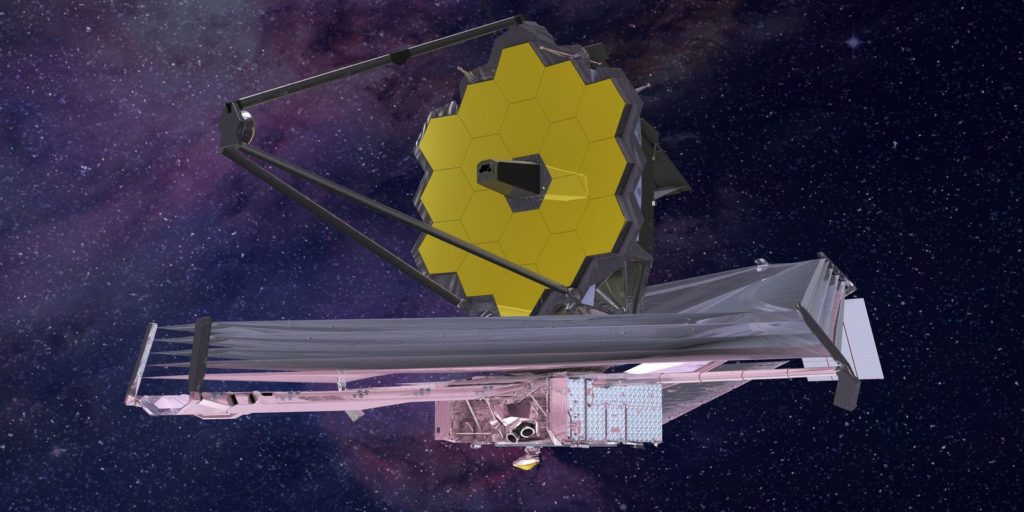

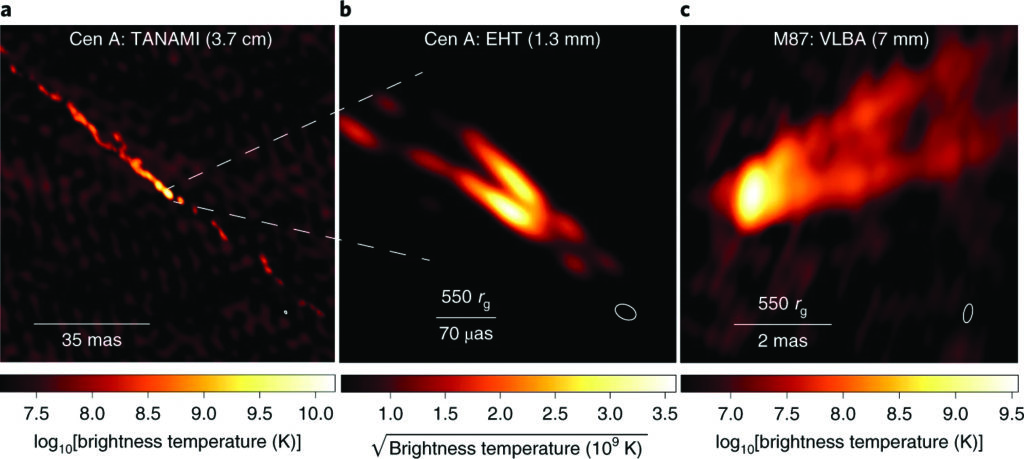

2. Structure du jet de Centaurus A comparée à celle du jet de M87. En a, le jet de Centaurus A observé à 8 GHz (λ = 3,7 cm) par le radiotélescope japonais TANAMI en novembre 2011. En b, l’image obtenue par l’EHT en avril 2017, après le travail de réduction. Les lignes en tirets entre a et b indiquent le zoom de l’image EHT. Pour comparaison, en c, le jet de M87 à 43 GHz (λ=7 mm) à partir des observations de juin 2013. Les échelles physiques du champ de vue complet montrées dans les trois images sont respectivement de 2 pc, 0,007 pc et 0,6 pc. Les tailles des faisceaux sont indiquées dans le coin en bas à droite pour chaque image. (M. Janssen, Nature Astronomy, 2021).

Les images du jet de Centaurus A, observé à une fréquence de 1,3 mm et comparé à des observations précédentes, sont obtenues avec une résolution spatiale 16 fois supérieure. Elles révèlent une structure collimatée sous la forme d’un jet dirigé dans notre direction possédant une gaine brillante entourant une colonne vertébrale presque invisible, ce qui donne l’impression de deux jets séparés. On distingue également un contre-jet très faible se dirigeant dans la direction opposée [4] mais de même structure (fig. 2). Cette structure est identique à celle du jet de M87 sur une échelle comparable de 500 rayons gravitationnels. De plus, les astronomes ont identifié la position du trou noir supermassif par rapport au jet. Par ailleurs il est bien connu qu’il existe des corrélations fortes entre la masse des trous noirs et leurs luminosités radio et X. Les auteurs en déduisent que la similitude de structure des jets de M87 et Centaurus A conforte l’idée d’une invariance d’échelle par rapport à la masse du trou noir.

Finalement, les auteurs montrent qu’il sera possible d’obtenir l’image de l’ombre du trou noir de Centaurus A, comme on l’a fait avec M87, mais en observant à une fréquence de quelques milliers de gigahertz, c’est-à-dire dans l’infrarouge lointain. On est malheureusement encore loin d’obtenir des mesures d’une aussi haute résolution dans cette gamme de rayonnement…

Suzy Collin-Zahn

1. Voir l’article de J. Lequeux et F. Vincent dans le numéro 128 de l’Astronomie, juin 2019 : « Première image de l’ombre d’un trou noir », et l’actualité de S. Collin-Zahn dans le numéro 140, été 2020, « Event Horizon Telescope dévoile le surprenant jet de 3C 279 ».

2. Michael Janssen et al., Nature Astronomy, « EHT observations of the jet launching and collimation in Centaurus A », 2021.

3. Le rayon gravitationnel (ou rayon de Schwarzschild) du trou noir est égal à 2GM/c2, où G est la constante de la gravitation universelle, c est la vitesse de la lumière et M la masse du trou noir, soit pour un trou noir de 55 millions de masses solaires environ 100 millions de kilomètres.

4. Le jet venant vers nous est amplifié par l’effet d’« aberration relativiste » tandis que celui qui s’éloigne est affaibli.

par Sylvain Bouley | Oct 12, 2021 | Actualités

Sur Mars, c’est le gnomon qui a été choisi pour déterminer la direction du nord géographique ou orienter les instruments scientifiques des missions martiennes.

1. Photo du sommet du sismomètre SEIS prise le 1er janvier 2019. L’ombre du gnomon sur la mire est bien visible. (Nasa/JPL)

Si l’on considère que la détermination de l’altitude des montagnes lunaires par Galilée en 1610 préfigure l’application de la science des ombres à un autre astre que la Terre1, il faut, semble-t-il, attendre la fin des années 1960 et le début des années 1970 avec les missions américaines Apollo pour que commence véritablement l’utilisation scientifique du gnomon sur la Lune. Il faudra encore attendre un demi-siècle après cet événement pour que cet instrument soit utilisé sur la planète Mars avec la sonde InSight. Dans les deux cas, le gnomon a été choisi pour déterminer la direction du nord géographique ou pour orienter des instruments scientifiques de mesure, ce qui a impliqué à chaque fois de pouvoir calculer l’azimut du Soleil précisément puisque le principe repose sur l’angle que fait le Soleil (ou sa direction opposée) avec une direction cardinale. La Lune et Mars partagent une même caractéristique : l’absence d’un champ magnétique pour orienter une boussole, laquelle donne la direction du nord magnétique, qui ne coïncide pas forcément avec le nord géographique.

Pour que le sismomètre SEIS déposé par la sonde InSight à la surface de la planète Mars en décembre 2018 puisse être utilisé, il faut connaître son orientation par rapport au Nord géographique martien, lequel est défini, comme sur Terre, par la direction de l’axe de rotation. Il existe plusieurs solutions pour déterminer le nord sur une planète : utiliser une étoile polaire, utiliser l’ombre d’un objet éclairé par le Soleil, utiliser un gyroscope.

L’étoile polaire « nord » de Mars, qui n’est pas très éloignée de Deneb (α Cygni), aurait demandé un système de visée nocturne complexe ; de plus, en raison de la latitude équatoriale d’InSight (près de 4,5° N), l’étoile aurait été trop près de l’horizon. Dans le cas d’InSight, ce sont les deux dernières solutions qui ont été retenues par la Nasa.

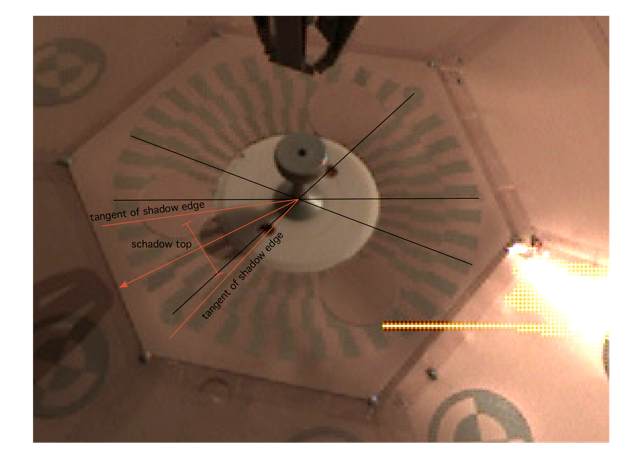

Lors de la phase de descente de l’atterrisseur dans l’atmosphère, un gyroscope embarqué a permis de connaître l’orientation de la sonde, mais il était indispensable de la vérifier une fois l’ensemble posé au sol. À cet effet, on avait muni le sommet du sismomètre d’une mire divisée en secteurs angulaires afin de déterminer l’azimut de l’ombre du gnomon, puisque déterminer la direction du nord sur Mars par l’ombre revient à connaître l’azimut du Soleil. Le gnomon était constitué par le crochet de préhension de SEIS, ce qui était loin d’être idéal en raison de sa forme circulaire (fig. 1).

Après une série de tests en décembre 2018, la NASA a fourni 8 images en haute résolution, prises par la caméra située au bout du bras articulé (IDC) d’InSight le 1er janvier 2019. Pour chaque image qui arrivait, on connaissait l’heure de la prise de vue en temps universel coordonné (UTC) ainsi que les coordonnées géographiques du sismomètre (latitude = 4° 30’ 9’’ N, longitude = 135° 37’ 5’’ E). Pour calculer l’azimut et la hauteur du Soleil sur Mars en fonction de l’heure et du lieu, la solution VSOP87 de P. Bretagnon a été choisi. Elle fournit les coordonnées héliocentriques de Mars avec une très haute précision sur un grand intervalle de temps, en l’adaptant à un référentiel local martien prenant en compte les derniers ajustements en ce qui concerne l’obliquité de Mars et la précession-nutation du repère écliptique d’après les constantes issues d’A. Konopliv. Une simulation numérique très précise du gnomon de SEIS a été également mise au point en intégrant une version « allégée » du mouvement du Soleil sur Mars à l’aide du logiciel de raytracing POV-Ray. C’est grâce à ces simulations qu’un entrainement à faire des déterminations de direction du nord sur des images soit dégradées en visibilité, soit en intégrant un problème d’horizontalité du sismomètre a pu avoir lieu (en d’autres termes en lui donnant une inclinaison et une orientation inconnues). Nous avons mis au point une liste des problèmes possibles auxquels nous pourrions être confrontés : erreur sur les coordonnées « d’atterrissage » d’InSight, décalage dans la transmission en UTC des images, inclinaison du sismomètre de quelques degrés, etc. Cette analyse des sources d’erreur potentielles dans la détermination de l’azimut du Soleil nous a permis de choisir des plages horaires optimales pour les prises de vue de l’ombre du gnomon. Le voisinage du passage au méridien s’est avéré être la fenêtre la plus défavorable, même si une image méridienne permettait de valider la direction nord-sud.

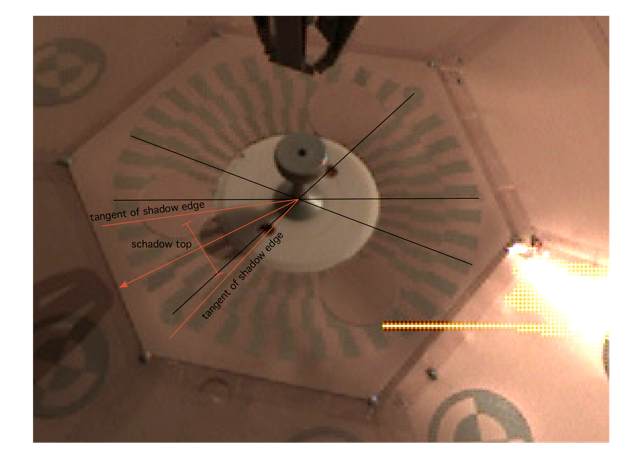

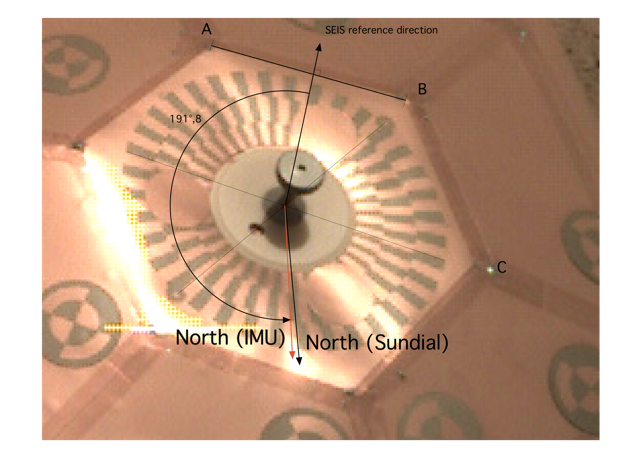

Huit images ont été sélectionnées pour déterminer le nord : cela commence par un travail de calage des points de repère sur la mire puis par l’estimation du sommet de l’ombre (fig. 2) ; connaissant la hauteur du gnomon et l’heure de prise de vue en UTC, on a calculé l’azimut et la hauteur du Soleil ; puis on a reporté sur l’image grâce aux secteurs angulaires de la mire la valeur de l’azimut (en vérifiant le bon sens de rotation de l’ombre), en s’assurant de la cohérence de la longueur de l’ombre. Un léger avantage des ombres sur Mars tient au diamètre apparent du Soleil qui était de 0° 22’ début 2019, limitant ainsi l’effet de pénombre.

2. Méthode d’estimation de l’azimut du Soleil à partir de l’ombre.

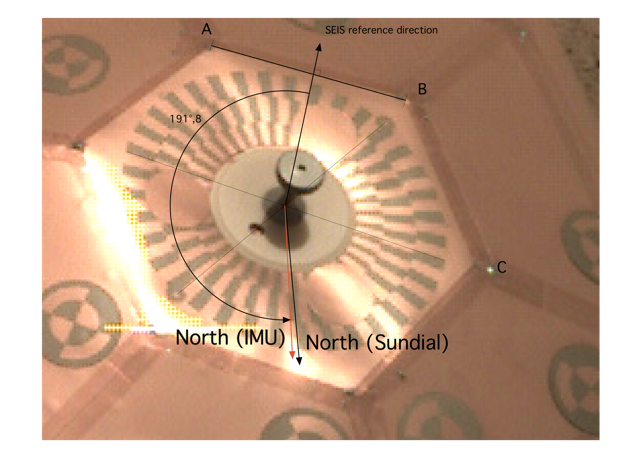

Grâce aux repères du sismomètre, les ingénieurs de l’IPGP et du CNES ont finalement rapporté le nord géographique ainsi déterminé (fig. 3). On a pu vérifier au passage que l’orientation obtenue à l’aide du gnomon, comparée à celle obtenue avec le gyroscope, différait de 2,5°, ce qui finalement est un beau résultat.

3. Orientation finale du sismomètre par rapport au nord géographique martien.

Précisons pour finir que si les sondes Curiosity et Mars Exploration Rover incluaient un « MarsDial », ceux-ci étaient des appareils artistiques utilisés comme cibles d’étalonnage pour les caméras. Ils n’étaient pas destinés à fournir des mesures astronomiques rigoureuses et le gnomon d’InSight est le premier à ce jour à avoir servi de boussole solaire.

Denis Savoie, Syrte, observatoire de Paris

par Sylvain Bouley | Oct 12, 2021 | Actualités

Nous sommes le 7 décembre 2019. Ce jour-là paraît le Télégramme des astronomes numéro 13341 qui s’intitule « La baisse de luminosité de la supergéante rouge proche Bételgeuse ». Tout est dans le titre : Bételgeuse est la plus célèbre des étoiles supergéantes rouges et, en cette fin d’année 2019, elle apparaît moins lumineuse que d’habitude.

Située dans la constellation d’Orion sur l’une de ses épaules, elle est très facilement repérable dans notre hiver boréal. Comme toutes les supergéantes rouges, c’est une variable semi-régulière : sans être tout à fait périodique, elle présente des changements de luminosité qui sont presque réguliers. Ainsi lui connaît-on deux périodes principales : une de 400 jours et une de 2 000 jours (environ 5 ans et demi). Pour cette raison, le 11 décembre, j’écris à mes collaborateurs Éric Lagadec (laboratoire Lagrange de l’observatoire de la Côte d’Azur, Nice) et Pierre Kervella (laboratoire Lesia de l’Observatoire de Paris-Meudon) qu’il est trop tôt pour affirmer que quelque chose est en cours sur Bételgeuse : sa luminosité est dans la gamme habituelle. On peut imaginer à ce moment qu’une conjonction des deux périodes de pulsation/convection conduira à un minimum un peu plus marqué, comme en 2009.

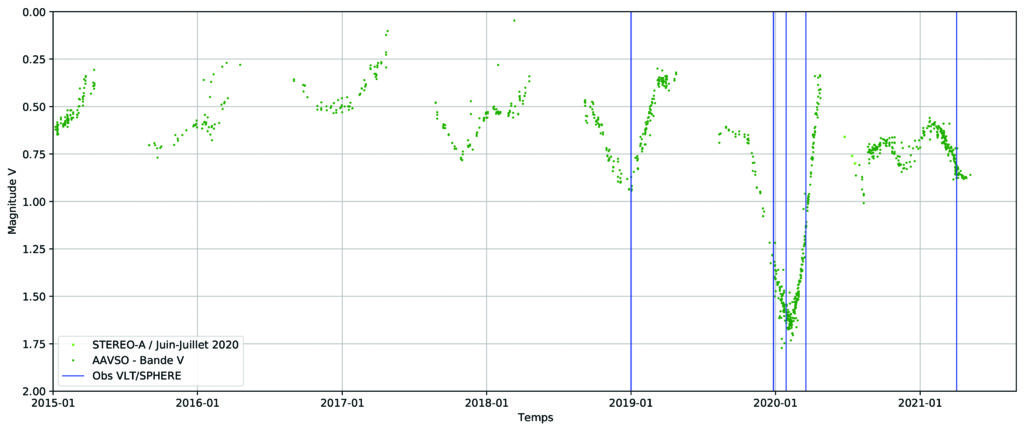

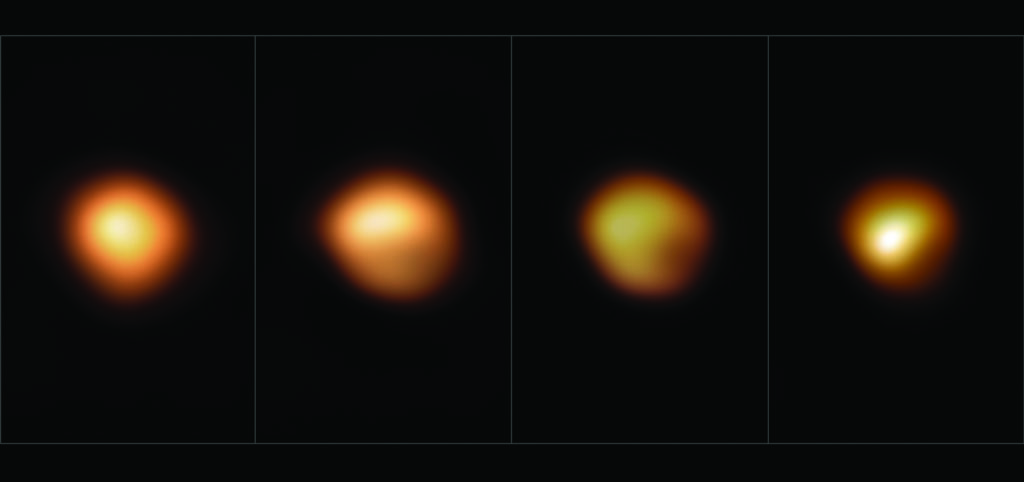

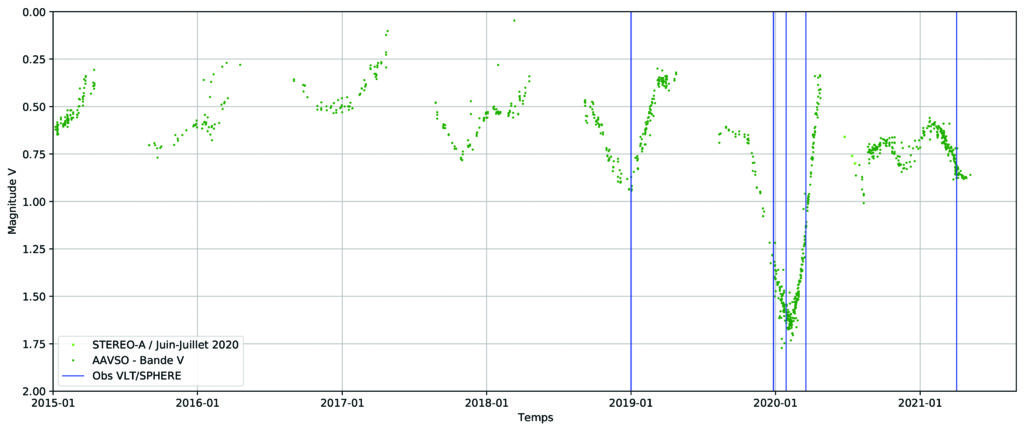

1. Courbe de lumière de Bételgeuse obtenue par l’Association américaine des observateurs d’étoiles variables (AAVSO) en bande V en vert foncé. Les points vert clair correspondent à des observations obtenues avec l’observatoire spatial STEREO-A. C’est une sonde normalement utilisée pour observer le Soleil et qui a été pointée sur Bételgeuse quand elle était inobservable depuis la Terre en juillet 2020, car justement trop proche du Soleil. STEREO-A est en retard par rapport à la Terre sur son orbite et n’avait donc pas le Soleil sur sa ligne de visée (https://www.astronomerstelegram.org/?read=13901). Les lignes verticales bleues correspondent aux dates des observations au VLT avec SPHERE.

(Montargès et al. 2021, Nature)

LA CAMPAGNE D’OBSERVATION

Le 19 décembre, alors que cette baisse de luminosité se poursuit et commence à agiter la presse, je décide de tenter des observations, dans le but de montrer que rien d’exceptionnel ne se passe (j’en ris encore !). Je compte utiliser les instruments de l’Observatoire européen austral (ESO), au Chili, installés sur le Very Large Telescope (VLT), car ils permettent de résoudre Bételgeuse, c’est-à-dire d’obtenir un niveau de détails suffisant pour ne plus la voir comme un point mais comme un disque. Or, les demandes de temps normal de l’Eso ne sont ouvertes qu’en mars et septembre (aux équinoxes). Je dois passer par le canal du « temps à la discrétion du directeur (DDT) », qui permet de solliciter du temps d’observation de manière exceptionnelle lorsque quelque chose d’imprévu a lieu en dehors des appels normaux. Mon projet est d’utiliser trois instruments :

- VLT/SPHERE-ZIMPOL : imagerie directe de la surface de l’étoile dans le domaine visible par optique adaptative (il s’agit du seul instrument au monde pouvant voir en détail la surface d’étoiles autres que le Soleil, en fait 4 ou 5 seulement !). Je compte initialement utiliser le mode polarimétrique à la recherche de poussière dans l’environnement de l’étoile.

- VLTI/GRAVITY : un des 3 instruments interférométriques du VLT qui permet de recombiner la lumière de 4 télescopes, ici en infrarouge proche. Bételgeuse étant encore plus brillante en infrarouge qu’en visible, j’utilise les télescopes auxiliaires de 1,8 m de diamètre qui sont déplaçables, au lieu des grands unitaires de 8,2m. Le but est de déterminer la structure de la convection à la surface de l’étoile (voir l’Astronomie 131 de décembre 2017).

- VLT/SPHERE-IRDIS : la composante proche infrarouge de SPHERE avec la technique de masquage de pupille. Un disque de quelques centimètres de diamètre est inséré sur le trajet de la lumière dans l’instrument percé de 7 trous : il transforme le télescope unitaire numéro 3 du VLT (Mélipal, la Croix du Sud) en interféromètre à courte ligne de base. Ici, je cherche à compléter les observations de GRAVITY.

Ces instruments installés au Chili ont été développés en Europe. Que ce soit SPHERE ou GRAVITY, les deux ont bénéficié d’une très forte participation française, l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble (IPAG) étant même PI (Principal Investigator) sur SPHERE.

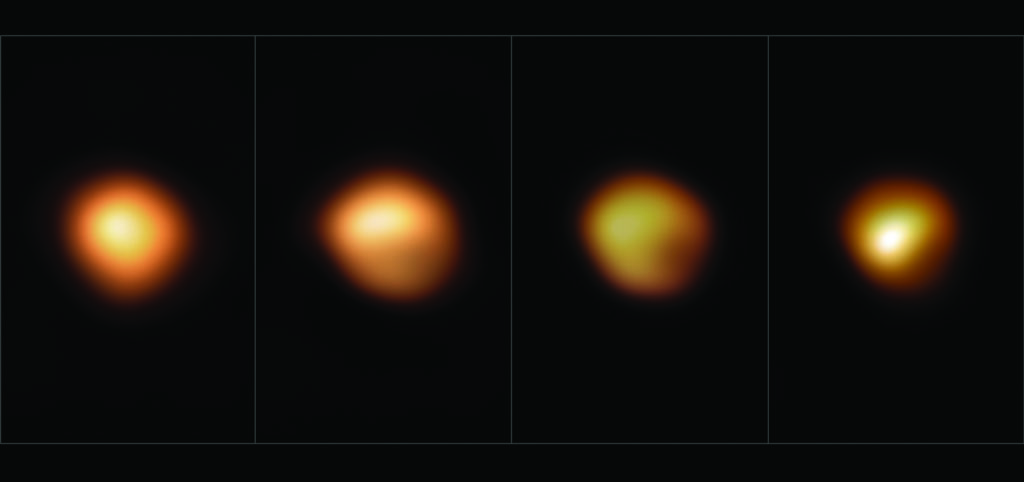

La demande de temps est soumise après relecture et commentaires par mes collaborateurs le 22 décembre. Le 27 décembre 2019 à 0 h 28, alors que je vais me coucher, je reçois un courriel sur mon téléphone m’indiquant que je dois envoyer les paramètres d’observation (Observing Blocks, OB) directement par courriel au télescope. Après un moment d’égarement, je comprends que je dois court-circuiter toute la procédure habituelle d’observation avec l’interface web dédiée, car tout le monde est en vacances pour Noël. À 1 h 38, j’envoie les OB et vais dormir. À 6 h 18, alors que je dors en Belgique, au Chili, SPHERE est pointé sur Bételgeuse et l’étoile que j’ai choisie pour l’étalonnage : la géante bleue Rigel. En me réveillant à 9 h 30, je reçois le courriel confirmant la bonne exécution des observations. Toujours en raison des vacances de Noël, au lieu de recevoir les données le jour même vers 14 heures, je dois attendre le 29 décembre en passant outre encore une fois une bonne partie des procédures habituelles. Stupéfaction : alors que je m’attendais à retrouver une Bételgeuse quasi ronde et uniforme, comme lors des observations que j’avais effectuées en personne un an auparavant, la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019 au Chili, je découvre que la partie sud de l’étoile est devenue 10 fois plus sombre ! C’est un sentiment grisant d’être, à ce moment-là, la seule personne à savoir que cette étoile (que tout le monde peut voir à l’œil nu !) a un aspect différent. Paradoxalement, ça n’est que le 30 décembre que je peux contempler Bételgeuse de mes propres yeux (la météo belge en décembre n’est pas celle du Chili). C’était saisissant de voir Bételgeuse, qui rivalise normalement avec Rigel, avoir la luminosité de Bellatrix.

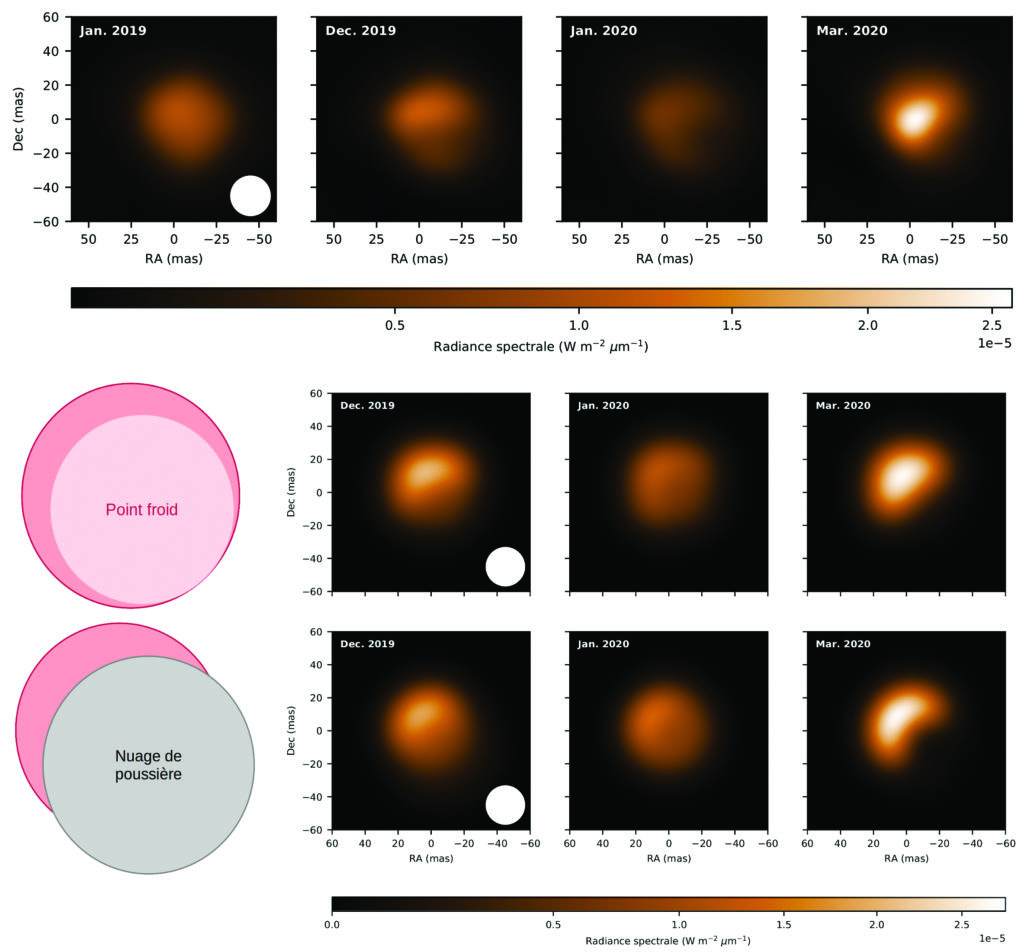

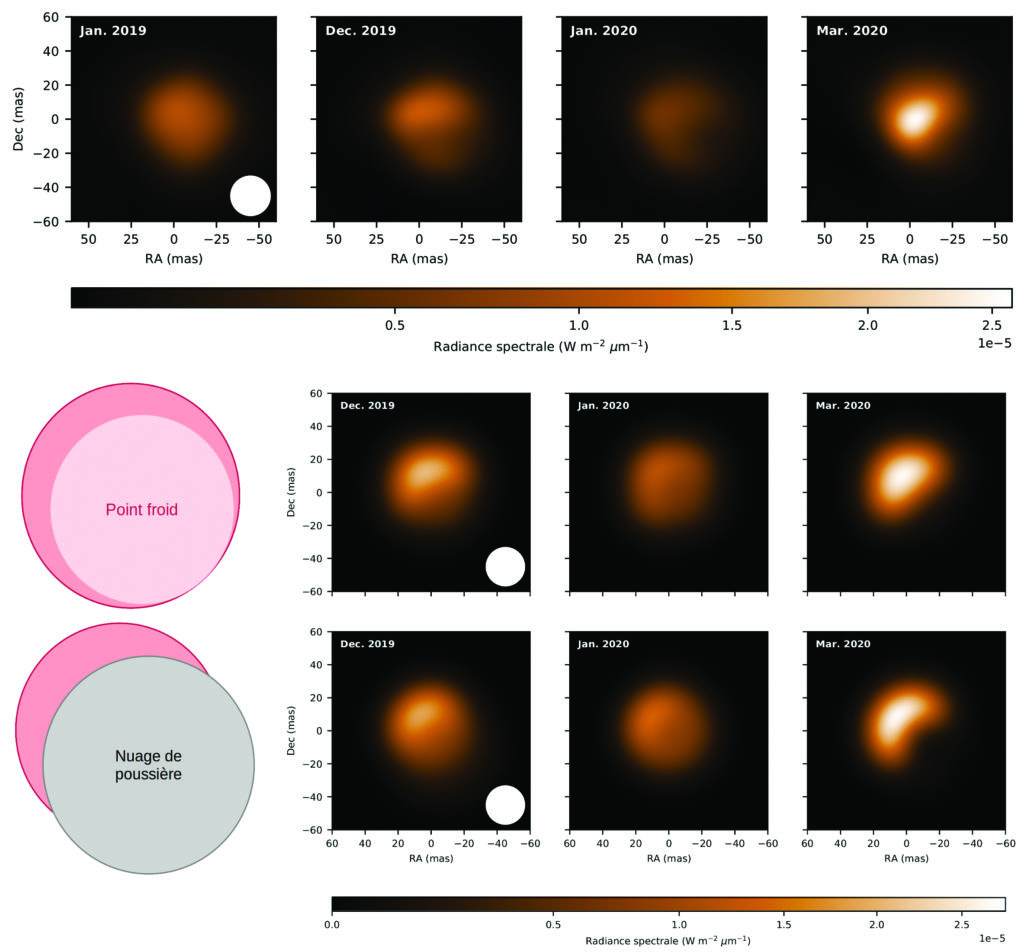

2. La première ligne montre les images obtenues avec SPHERE-ZIMPOL dans le filtre continuum Hα à 644,9nm. La deuxième ligne correspond à un modèle de photosphère de supergéante rouge à 3700K avec un point froid à 3400K (3200K pour mars 2020). La troisième ligne est le produit de simulations de transfert radiatif avec un nuage de poussière juste devant Bételgeuse. Le disque blanc correspond au détail le plus petit que peut détecter ZIMPOL. L’échelle en ascension droite (RA) et déclinaison (Dec) est en millième de seconde d’angle. (Montargès et al. 2021, Nature)

UN VOILE DE POUSSIÈRES A CACHÉ BÉTELGEUSE

Le reste de l’histoire est maintenant connu. Le 14 février 2020, avec l’ESO, nous avons publié la comparaison avant et après des images SPHERE-ZIMPOL entre janvier et décembre 2019. Ce que peu savaient, c’est que j’avais effectué une seconde demande de temps à discrétion (DDT) dans le but d’observer Bételgeuse avec l’instrument MATISSE du VLTI (interférométrie en infrarouge moyen pour déterminer la composition de la poussière), et à nouveau avec SPHERE, avec cette fois la possibilité de déclencher les observations moi-même. Mon objectif était d’effectuer un suivi et d’obtenir des images au minimum de luminosité puis lors de la phase de remontée en brillance. Cette séquence fut un succès, les dernières observations avec SPHERE ont été sécurisées trois jours avant la fermeture du VLT en raison de la pandémie. Le reste de l’année s’est écoulé en modélisation (et réunions par vidéoconférence !). Pour cela, j’ai fait tourner des dizaines de milliers de modèles en utilisant la grille de calcul de mon institut à Louvain (ce qui permet de faire tourner jusqu’à plusieurs centaines de simulations en parallèle, mais nécessite malgré tout plusieurs jours). La conclusion de ce travail a été publiée dans Nature en juin 2021 (l’article avait été soumis en novembre 2020) : la Grande Baisse d’éclat de Bételgeuse a été provoquée par un refroidissement local de la photosphère qui a causé la formation de poussières (des particules solides mesurant un millième de millimètre) dans un nuage de gaz éjecté plusieurs mois auparavant par Bételgeuse sur la ligne de visée vers la Terre (voir schéma ci-dessus). En 150 ans, elle n’avait jamais connu une telle perte de luminosité. Quel vertige de penser que cet événement a eu lieu pile au bon moment, il y a plus de 700 ans, pour que sa lumière nous parvienne ces dernières années, alors que nous avons l’instrumentation adaptée pour le comprendre.

INTÉRÊT DE L’ÉVÉNEMENT

Il est légitime de se demander en quoi cet événement mérite une telle attention. Comme je l’avais expliqué dans l’Astronomie en décembre 2017 (numéro 111), on ne sait pas comment le vent stellaire des supergéantes rouges est déclenché. Or, il ne s’agit pas d’une petite brise comme pour le Soleil : il peut entraîner jusqu’à 60 % de la masse de l’étoile au cours de cette phase, et donc profondément changer son destin (type d’étoile donnant lieu à une supernova, courbe de lumière de la super- nova, nature du cadavre stellaire : trou noir ou étoile à neutrons). Ici, avec cette Grande Baisse d’éclat de Bételgeuse, nous avons assisté à un épisode plus important de perte de masse, ce qui va nous aider à mieux cerner les mécanismes en jeu. Nous allons continuer à observer et modéliser cette étoile et d’autres, mais cet événement aura eu un rôle fondamental dans notre compréhension des supergéantes rouges.

Miguel Montargès Lesia/Observatoire de Paris-PSL