par Sylvain Bouley | Avr 11, 2024 | Actualités

Depuis une vingtaine d’années, les géologues ont mis en évidence un continent immergé d’environ 5 millions de kilomètres carrés de superficie situé à l’est de l’Australie. Les campagnes océanographiques, qui viennent de s’achever, ont permis de mieux comprendre son évolution.

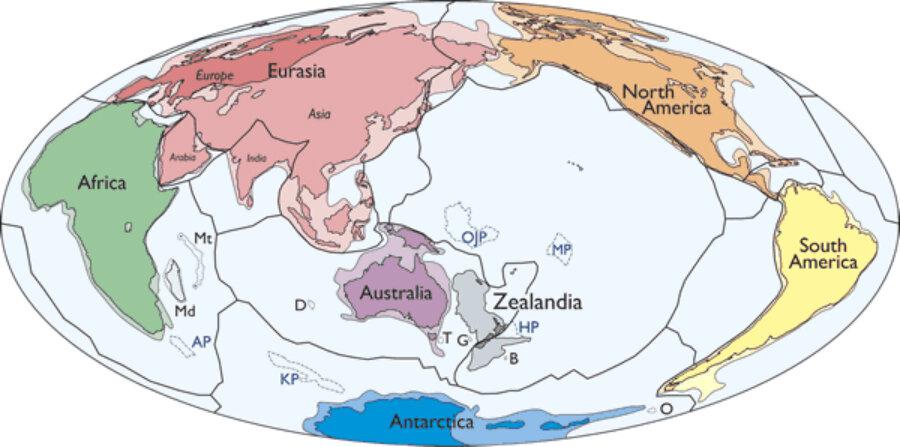

Dans l’imaginaire collectif, le terme de continent perdu est souvent associé à l’Atlantide, île mythique évoquée par Platon, et qui aurait la dimension d’un continent. Si Platon situe cette île au-delà des Colonnes d’Hercule (le détroit de Gibraltar), c’est-à-dire quelque part dans l’océan Atlantique, la légende pourrait avoir pour origine l’explosion du volcan Santorin, en mer Égée, vers 1600 avant J.-C. Celle-ci aurait provoqué un tsunami géant, lui-même responsable de la disparition de la civilisation minoenne qui fleurissait en Crète à cette époque. À défaut d’Atlantide, les scientifiques ont, depuis une vingtaine d’années, identifié et étudié un continent presque entièrement immergé situé à l’est de l’Australie. La cartographie de ce huitième continent, baptisé Zélandia (ou Zealandia), en référence à la Nouvelle-Zélande qui constitue sa principale partie émergée, vient de s’achever [1]. Plusieurs campagnes océanographiques ont été nécessaires pour établir cette cartographie. Ces campagnes ont également effectué de nombreux prélèvements de roches par dragage, lesquelles ont permis de mieux cerner la géologie et l’évolution de ce continent perdu (et, désormais, retrouvé).

Un nouveau continent

Les résultats de ces campagnes ont d’abord permis de classer Zélandia parmi les continents. Rappelons qu’à la surface de la Terre, les géologues distinguent deux types de croûte. D’une part la croûte océanique, qui forme les planchers océaniques, à des profondeurs de 4 000 à 5 000 mètres sous le niveau de la mer, et qui est composée de basaltes. Relativement dense, elle replonge assez rapidement (en moins de 180 millions d’années, Ma) dans le manteau, suivant un phénomène de subduction. Et d’autre part, la croûte continentale, formée de roches moins denses, qui compose les masses continentales. Plus légers, les continents peuvent se maintenir en surface très longtemps (les plus anciennes roches continentales sont datées autour de 3,8 milliards d’années). Aujourd’hui, l’élévation de ces masses continentales se situe majoritairement au-dessus du niveau de la mer. Cependant, les continents possèdent aussi sur leur pourtour des parties immergées, les marges continentales, plus ou moins étroites et peu profondes (quelques centaines de mètres). Le fait d’être émergé ou immergé ne constitue donc pas un critère pour définir la croûte continentale. La classification de Zélandia parmi les continents repose sur deux principaux arguments. D’abord la composition des roches la constituant qui est typique de la croûte continentale. Ensuite son élévation moyenne (environ 1 100 m en dessous du niveau de la mer), qui la situe nettement au-dessus des planchers océaniques. En revanche, Zélandia se singularise par sa configuration presque entièrement sous-marine, conséquence du fait que la croûte continentale y est beaucoup moins épaisse (environ 20 km) que dans les autres continents (40 km en moyenne).

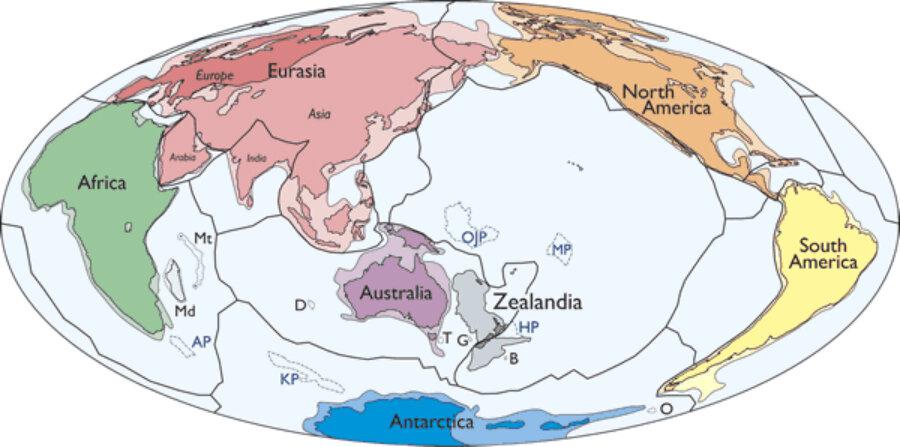

1. Les principales plaques tectoniques à la surface de la Terre. Zélandia est traversée par une frontière de plaque (ici, une zone de subduction) entre les plaques Australie et Pacifique. À noter également les marges continentales (en couleurs atténuées) plus ou moins larges sur le pourtour des continents. (© American Geophysical Union.)

Un peu de géographie et de géologie

Zélandia couvre une superficie de 5 millions de kilomètres carrés et est immergée à 95 %. Ses principales terres émergées sont la Nouvelle-Zélande, comme nous l’avons vu et, plus au nord, la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend aussi de nombreuses petites îles volcaniques, comme les îles Lord Howe et Norfolk au nord, et les îles Campbell et Auckland au sud, ainsi que des récifs coralliens, comme celui de Fairway, tout au nord. Deux reliefs sous-marins, presque parallèles, parcourent Zélandia du nord-ouest vers le sud-est, jusqu’à la Nouvelle-Zélande. Ces deux rides sont séparées par le bassin de Nouvelle-Calédonie, qui est en fait un rift avorté [2]. Au sud de la Nouvelle-Zélande, Zélandia est dominée par deux plateaux sous-marins, Chatham et Campbell. Du point de vue de la tectonique des plaques [3], Zélandia est située à cheval sur les plaques Australie et Pacifique. Elle est donc traversée par une frontière de plaques, plus précisément, dans ce cas, une zone de subduction, localisée le long de la Nouvelle-Zélande. Cette frontière est utilisée par certains géologues pour séparer Zélandia en deux parties, la Zélandia du Nord et la Zélandia du Sud, qui incluent respectivement les îles nord et sud de la Nouvelle-Zélande.

Il y a près de 200 Ma, Zélandia faisait partie du supercontinent Gondwana, qui comprenait l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Inde, l’Australie et l’Antarctique, et qui commença à se fragmenter vers la fin du Jurassique moyen (160 Ma). Dans le cadre de cette fragmentation, la Zélandia du Sud s’est détachée de l’Antarctique à partir de 85 Ma, tandis qu’un peu plus tard, vers 60 Ma, la Zélandia du Nord s’est, elle, séparée de l’Australie. Plusieurs évènements ont ensuite affecté ces deux micro-continents, notamment des processus d’extensions, qui ont conduit à l’amincissement de la croûte et, vers 25 Ma, une migration vers le nord de la Zélandia du Sud, qui s’est traduite par la formation d’une chaîne de montagnes, les Alpes du Sud, sur l’île sud de la Nouvelle-Zélande. Combiné avec son amincissement, le refroidissement de la croûte, qui la rend plus dense et favorise son affaissement, a lentement conduit à la submersion de Zélandia. Il y a environ 25 Ma, ce continent a finalement disparu sous les eaux de l’océan Pacifique. Bien plus tard, au xviie siècle, les navigateurs européens, James Cook en tête, sillonnèrent cette région à la recherche d’un grand continent austral. Pouvaient-ils se douter qu’un continent, il est vrai plus petit et moins gorgé de richesses que les géographes de l’époque ne l’imaginaient, se trouvait précisément sous leurs frégates ?

Le Gondwana il y a 200millions d’années. (© American Geophysical Union.)

par Frédéric Deschamps, IESAS, Taipei, Taïwan

Publié dans le numéro de Janvier 2024

Notes :

- Mortimer N. et al., « Reconnaissance basement geology and tectonics of North Zealandia », Tectonics, 42, 2023, e2023TC007961, doi: 10.1029/2023TC007961.

- Un rift est une dépression causée par l’étirement et l’amincissement de la croûte continentale sous l’effet de forces tectoniques. Il peut conduire à un phénomène d’océanisation, c’est-à-dire de fracturation complète de la croûte avec formation d’une dorsale océanique et de croûte océanique de part et d’autre de cette dorsale. C’est ce qui s’est produit en mer Rouge et qui semble se produire le long du rift est-africain. Dans de nombreux cas, cependant, le processus d’étirement s’arrête avant que ne se forme un océan. On parle de rift avorté. Le fossé rhénan et la plaine de la Limagne en sont deux exemples.

- Lire à ce sujet l’article de Maelis Arnould dans l’Astronomie no 169 de mars 2023.

par Sylvain Bouley | Avr 11, 2024 | Actualités

L’origine des trous noirs supermassifs est vivement débattue depuis des décennies. La découverte de l’un d’eux ayant vécu moins de 500 millions d’années après le Big Bang relance le débat.

Les quasars sont des galaxies possédant, caché dans leur cœur, un trou noir de quelques dizaines à quelques centaines de millions de masses solaires. La matière que le trou noir accrète depuis sa galaxie, et qui rayonne intensément juste avant de s’engouffrer dans le trou noir, rend les quasars extrêmement lumineux.

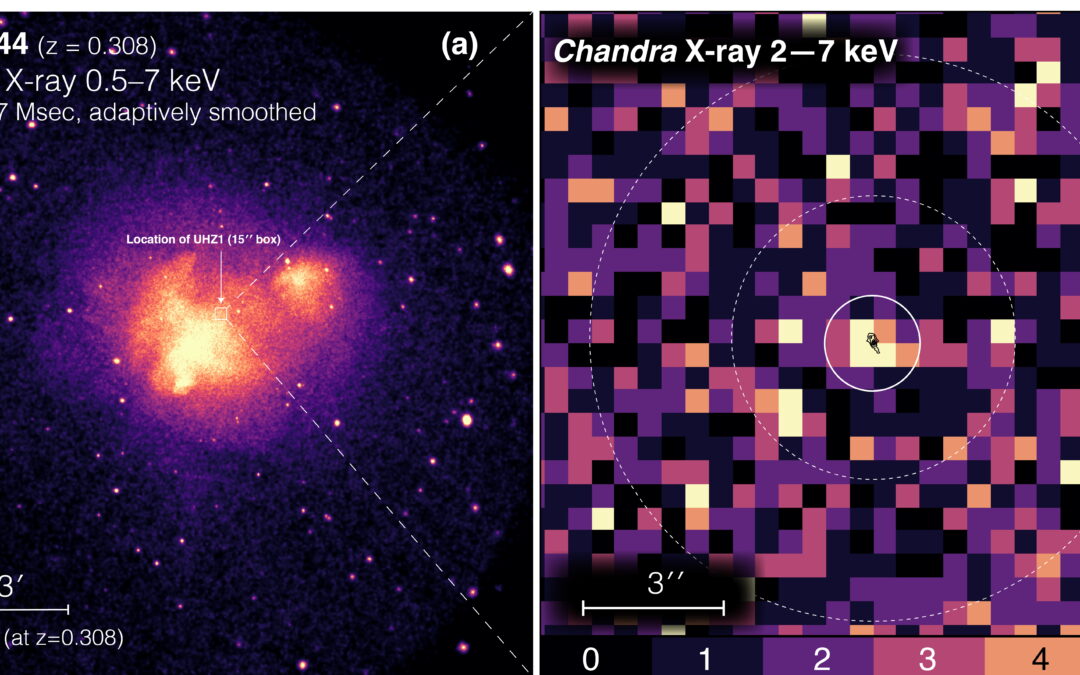

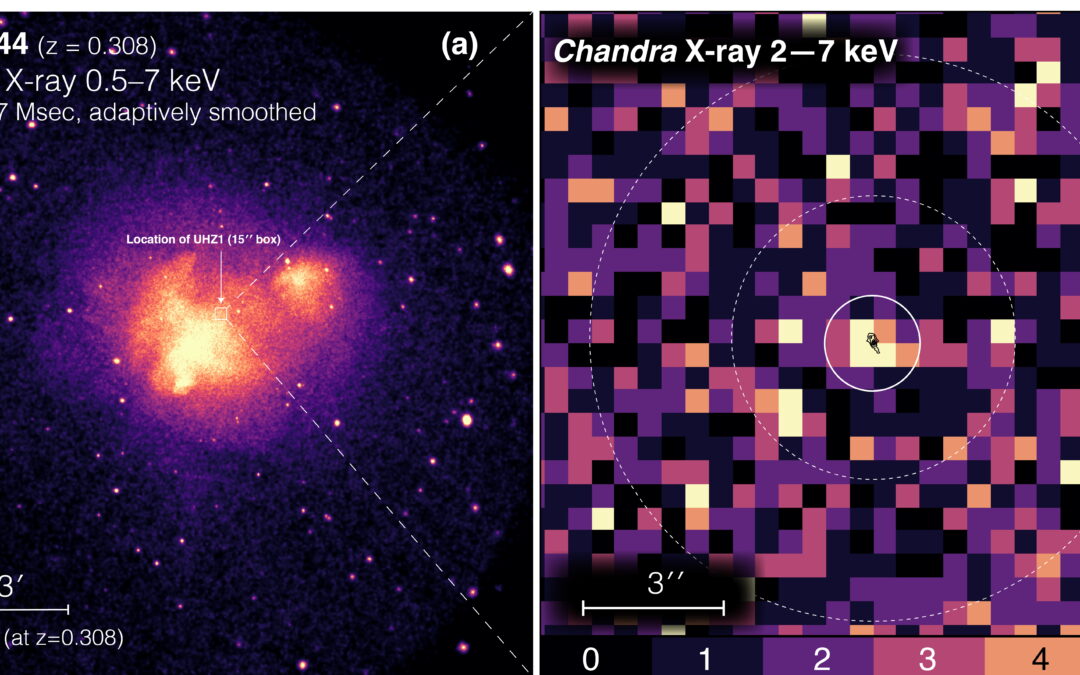

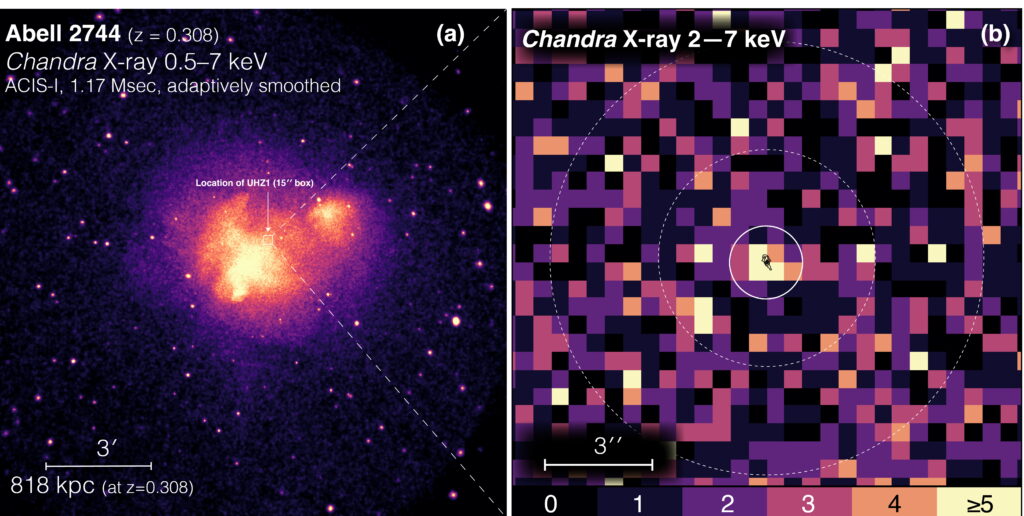

1. Détection de la source X UHZ1: comme précisé sur la figure, la région est centrée sur UHZ1. Le panneau de droite est une image X de 155 x 155’’ entourant UHZ1. Le cercle blanc en trait continu a un rayon de 1’’, et correspond à la galaxie candidate à z = 10,32, tandis que les cercles blancs en tirets correspondent à une région comprise entre 3’’ et 6’’ où le spectre a été mesuré. L’échelle en bas donne le comptage des photons X. Le Nord est en haut, l’Est est à gauche. (© Akos Bogdan et al., arXiv:2305.15458v2.)

Avec le premier relevé du programme scientifique du JWST, il a été possible de regarder derrière l’amas Abell 2744, situé à un redshift égal à 0,308 (donc ayant vécu 2 milliards d’années après le Big Bang, d’après le modèle standard de la cosmologie). Dans le même champ, on a découvert plusieurs galaxies situées derrière l’amas, dont les redshifts donnés par la méthode photométrique sont compris entre 9 et 15. Par ailleurs, des observations profondes effectuées avec le télescope spatial X Chandra ont permis de découvrir dans la même région du ciel des sources de rayonnement X, signatures claires de l’accrétion sur des trous noirs supermassifs. Ce sont donc des quasars.

2. Schéma montrant la croissance du trou noir correspondant à différentes masses des « graines » et des taux d’accrétion. Le temps (en abscisse) est ici exprimé comme un redshift (les grands redshifts correspondent aux temps plus anciens). La masse du trou noir (en ordonnées) est en échelle logarithmique. (Une valeur de 2 correspond à 100 masses solaires, une valeur de 3 à mille masses solaires, etc.) On voit que les graines « légères » (light seed, de masse inférieure à 100 masses solaires) ne permettent pas aux trous noirs de dépasser une masse de 104 – 105 M⊙ à un redshift de 10,3, à moins d’accréter à un taux beaucoup trop élevé (super-Edington), du moins d’après les auteurs. (© Akos Bogdan et al., arXiv:2305.15458v2.)

Un article publié par une équipe internationale (comprenant une chercheuse de l’Institut d’astrophysique de Paris) conduite par un chercheur du centre d’astrophysique de Harvard à Cambridge, aux États-Unis, a étudié en détail l’un de ces quasars émetteurs de rayonnement X à la position RA = 0:14:16.096, Dec = –30:22:40.285 [1]. Grâce aux positions données par le JWST des galaxies de redshift supérieur à 9 situées derrière Abell 2744, l’équipe a isolé les images X de 11 galaxies et en a fait la photométrie. Dans cet échantillon de 11 galaxies, les chercheurs ont détecté une source de rayons X associée avec la galaxie UHZ1. Ils ont montré qu’aucune autre galaxie ne peut être associée avec cette source X (fig. 1).

Par les méthodes habituelles d’étude des quasars (mesure de la luminosité, aspect du spectre…), les auteurs ont déduit une masse du trou noir comprise entre 10 millions et 100 millions de masses solaires, comparable à la masse stellaire de la « galaxie hôte » UHZ1 déduite de la photométrie optique et infrarouge. Naturellement, les auteurs de l’article ont effectué de nombreux tests pour vérifier la plausibilité de leur modèle. Ce résultat contraste avec le cas des galaxies proches, où la masse de la galaxie hôte est environ 1 000 fois plus grande que celle du trou noir !

Se pose alors la question centrale de cet article, du moins pour ses auteurs. Les « graines » qui ont donné naissance aux premiers trous noirs supermassifs sont-elles « légères », c’est-à-dire ont-elles des masses situées entre 10 et 100 M⊙ ? Ou bien sont-elles « lourdes », c’est-à-dire ont-elles des masses situées entre 104 et 105 M⊙ ? Dans le premier cas, elles proviendraient simplement de l’effondrement des premières étoiles massives. Dans le second, il s’agirait de l’effondrement direct de gros nuages de gaz. Les auteurs montrent que les graines « lourdes » sont plus probables, en se basant sur la grande masse du trou noir comparée à celle de la galaxie hôte (fig. 2). Il faut noter que cette question est débattue depuis des décennies. Diverses théories et divers modèles avaient été élaborés… sans qu’aucun n’ait jamais été réellement convaincant. Il me semble qu’il faudra attendre la découverte de quasars encore plus âgés pour tirer des conclusions fermes, d’autant que l’une des hypothèses est qu’il n’existe pas d’accrétion à des taux très élevés, ce qui est contestable dans la phase de formation des trous noirs.

Par Suzy Collin-Zahn, Observatoire de Paris-PSL

Publié dans le numéro de Janvier 2024

Notes

- Akos Bogdan et al., « Evidence for heavy seed origin of early supermassive black holes from a z ∼ 10 Xray quasar », arXiv:2305.15458v2.

par Sylvain Bouley | Avr 11, 2024 | Actualités

Les vents éjectés par les galaxies jouent apparemment un rôle crucial dans l’évolution de ces dernières en régulant leur masse et la formation d’étoiles. Des vents ont ainsi été observés dans des galaxies du Groupe local jusqu’à une dizaine de kiloparsecs (1 parsec = 3,26 années-lumière) du centre. On prédit que de tels vents existent également dans les galaxies plus lointaines lorsqu’elles subissent une intense formation d’étoiles. Mais ils doivent alors avoir une très faible brillance et être par conséquent très difficiles à observer.

Une galaxie, comme bien d’autres objets célestes (les étoiles par exemple), est capable d’émettre de la matière, en général peu dense, mais assez rapide, que l’on appelle un vent (outflow en anglais [1]). Si les galaxies ont un vent, c’est probablement parce que certaines étoiles qui les peuplent en ont un. Le vent des galaxies serait la somme des vents des étoiles soufflés par la galaxie. S’il est assez rapide, ce vent échappe au champ de gravitation de la galaxie, se propage alors loin de celle-ci. Jusqu’à quelle distance peut-on l’observer ? Quelle est sa vitesse ? Dans quelles directions est-il émis ? Quelle est sa composition chimique ? Une simple photographie d’une galaxie ne permet pas de voir ni de caractériser les vents de matière éjectés. Pour répondre à ces questions, il faut analyser le spectre de la galaxie. Comme les vents sont réputés ne pas être très énergétiques, il faut observer des raies spectrales caractérisant des gaz peu chauffés (mais pas glacials, comme dans les pouponnières d’étoiles). Une étude fine de ces raies peut révéler alors la température et la vitesse du vent (dans la direction de la ligne de visée).

Les vents de galaxies ont été observés dans des galaxies proches, qui ont donc connu de nombreuses générations d’étoiles. Mais les galaxies plus anciennes, qui ne sont pas peuplées des mêmes étoiles, ont-elles également un vent ?

C’est à cette question fondamentale que s’est attaquée une équipe internationale menée par trois astronomes français de Lyon [2]. Elle vient de publier un article sur l’environnement d’un ensemble de galaxies spirales de redshift voisin de 1, ayant existé à peu près 6 milliards d’années après le Big Bang (voir l’encadré sur le redshift), pour déterminer si elles présentent des vents semblables à ceux des galaxies locales [3]. Les chercheurs ont utilisé l’instrument MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) implanté sur le VLT au Chili pour observer un ensemble de galaxies du champ ultraprofond de Hubble. MUSE est ce que l’on nomme un « spectrographe à champ intégral » qui combine spectroscopie et imagerie. Durant la dernière décennie, de tels instruments ont été développés sur les grands télescopes, comme MUSE ou KCWI (Keck Cosmic Web Imager Integral Field Spectrograph) sur le Keck (ensemble d’observatoires sur le mont Mauna Kea à Hawaï). Ils fournissent en chaque point du ciel l’intensité du rayonnement et sa distribution spectrale. Ils ont permis, pour des galaxies proches, de cartographier leur pourtour et d’en déduire ses conditions physiques jusqu’à des distances de plusieurs dizaines de kiloparsecs.

Pour les premières observations avec MUSE, on avait utilisé comme indicateurs des propriétés physiques du milieu gazeux la raie Lyman alpha (Ly α) de l’hydrogène ou les raies d’atomes ionisés du carbone qui sont très intenses dans l’ultraviolet lointain. Malheureusement, ces raies ne peuvent être observées avec des instruments au sol comme MUSE que lorsqu’elles sont déportées dans le visible en vertu de la loi de Hubble (le rayonnement d’un objet éloigné est décalé vers les grandes longueurs d’onde en proportion de sa distance), donc pour des galaxies très lointaines dont le redshift est supérieur à 2. Mais alors, la brillance de ces galaxies très éloignées est trop faible pour dresser une carte. Le problème semblait donc insoluble pour les galaxies lointaines.

Le magnésium à la rescousse

Heureusement, il existe une solution ! Dans l’ultraviolet proche, un ensemble de deux raies jumelles du magnésium ionisé une fois (Mg II, magnésium ayant perdu un électron), de longueurs d’onde 279,6 nm et 280,3 nm, présente une alternative intéressante à Ly α, car elles sont émises dans des conditions semblables. Contrairement à Ly α, ces raies ont une longueur d’onde pour laquelle l’atmosphère terrestre est quasi transparente ; on peut donc obtenir des images de ces raies pour des redshifts 0 < z ≤ 1 avec des instruments au sol. Par ailleurs, l’énergie nécessaire (7,6 eV) pour ioniser le magnésium neutre Mg I et produire l’ion Mg II est beaucoup plus faible que l’énergie d’ionisation de l’hydrogène (13,6 eV). Cela implique que le magnésium est sous forme à la fois de Mg I et Mg II, ce qui en fait un traceur de régions relativement froides, comme le sont les vents stellaires. Un autre résultat que l’on tirera de l’observation du magnésium sera que ces galaxies contiennent déjà des éléments « lourds » [4].

Quelles méthodes ?

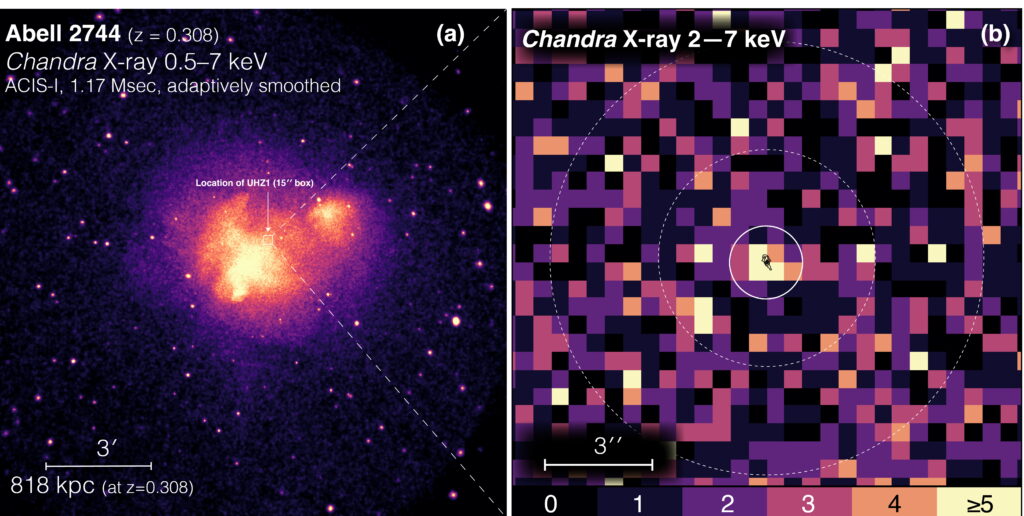

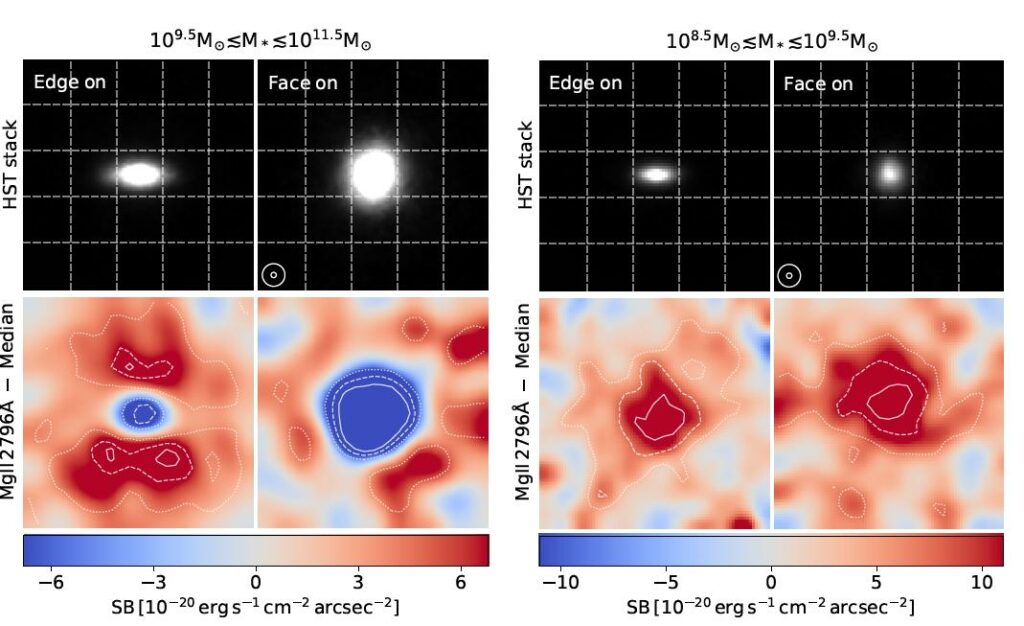

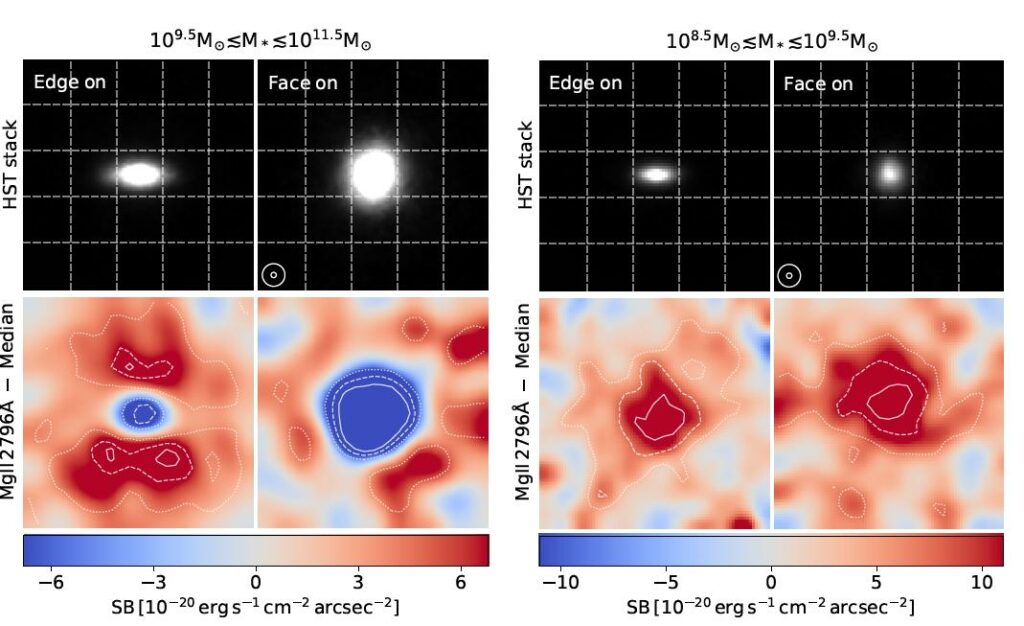

Le but de l’étude étant de déterminer l’étendue de l’émission de Mg II en fonction de la direction, une détermination a priori des orientations des galaxies était nécessaire. Les chercheurs ont donc séparé par une inspection visuelle les galaxies en deux échantillons : les galaxies « vues de face » ayant des angles d’inclinaison > 55°, et celles « vues de profil », avec des inclinaisons < 30°. Ils ont éliminé les galaxies en train de fusionner. Ils ont ainsi trouvé 112 galaxies vues de profil, et 60 vues de face. Ils ont aligné les galaxies vues de profil et celles vues de face suivant leur axe majeur. Pour chacun des deux échantillons, ils ont alors cumulé leur émission pour obtenir un meilleur rapport signal sur bruit, puis ont construit des images en additionnant les données de toutes les galaxies du même type. Ils obtiennent donc un seul spectre dont ils peuvent tirer un grand nombre d’informations. À titre d’exemple, la figure 1 montre les résultats obtenus pour l’émission de Mg II 2 796, la figure 2 montre le champ de vitesses, et la figure 3 la distribution du rayonnement stellaire. Le redshift médian est z = 1,1, et les masses stellaires médianes (qui sont déjà connues par les résultats du télescope Hubble) sont pratiquement de 3 milliards de masses solaires dans les deux cas.

Fig. 1. Carte montrant la distribution de l’émission Mg II de l’échantillon de galaxies, avec les galaxies vues de profil à gauche, et les galaxies vues de face à droite. La rangée du haut montre les images du HST additionnées (bandes 435W, F775W, F606W, F850LP et F160W) qui représentent la composante stellaire. Les rangées du milieu et du bas montrent respectivement la valeur moyenne et la valeur médiane de l’intensité de la raie Mg II 2796 Å. Les contours blancs correspondent à différents niveaux d’importance. Chaque vignette a une taille de 5”x 5”, correspondant à peu près à 40 x 40 kpc. Chaque cellule de la rangée du haut correspond à 8 kpc. Les petit et grand cercles dans le panneau de droite en haut représentent respectivement les PSF du HST et de MUSE. La brillance de surface est donnée par le panneau du bas. Une différence manifeste apparaît entre les deux types de galaxies : dans les galaxies vues de profil, le gaz produisant Mg II s’étend loin de part et d’autre de la galaxie avec une forte émission, tandis que dans les galaxies vues de face, il est quasiment absent. L’interprétation est très claire : les vents sont dirigées symétriquement et perpendiculairement au disque galactique. (Yucheng Guo, Roland Bacon, Nicolas F. Bouché et al., Nature 624, p. 53, arXiv:2312.05167v.).

Fig. 2. Images pour différentes valeurs de la vitesse, correspondant à des intervalles de 100 km/s (≈1Å dans le système au repos) centrées à Mg II 2796A. Les rangées du haut et du bas montrent respectivement les échantillons vus de profil et vus de face. Les contours blancs correspondent à différents niveaux d’importance. Les échelles sont les mêmes que pour la figure 1. Ces images sont difficiles à interpréter. Les plages bleues dans les galaxies vues de face semblent révéler un mélange d’absorption et d’émission dans la partie centrale, surtout pour les vitesses négatives, ce qui correspondrait bien à des éjections perpendiculaires au plan galactique. Pour les galaxies vues par la tranche, le gaz s’étend loin du centre, mais avec des vitesses plus faibles, ce qui indique bien que le vent s’étend plus loin, mais moins rapidement. (Yucheng Guo, Roland Bacon, Nicolas F. Bouché et al., Nature 624, p. 53, arXiv:2312.05167v.)

3. Cartes du rayonnement stellaire et de l’émission Mg II pour les grandes masses à gauche et les petites masses à droite, séparées par la masse médiane 109.5M⊙ . La rangée du bas montre les images Mg II 2796 A. Les échelles de couleur à gauche et à droite sont ajustées pour une présentation pratique. Toutes les échelles et les annotations sont les mêmes que dans la figure 1. (Yucheng Guo, Roland Bacon, Nicolas F. Bouché et al., Nature 624, p. 53, arXiv:2312.05167v.)

Quels résultats ?

L’article cité contient encore d’autres résultats, comme la présence d’un anneau dans les galaxies vues de face. Il ressort essentiellement de cette étude que les vents s’étendent sur des échelles de l’ordre de 10 kiloparsecs autour des galaxies vues de profil, mais qu’ils sont en revanche presque inexistants sur celles vues de face, à l’exception d’une petite région autour du centre. La forte dépendance des paramètres à l’inclinaison de la galaxie suggère que les éjections ont une géométrie bipolaire perpendiculaire au disque galactique. Elles sont intenses lorsque la masse des étoiles dépasse 3 milliards de masses solaires. Ces résultats confirment l’importance de vents provenant de galaxies présentes six milliards d’années après le Big Bang et enrichissant en éléments lourds le gaz intergalactique.

4. Raie en absorption du Mg II au centre des galaxies (dans 1’’x 1’’), après soustraction du rayonnement stellaire. Les lignes rose et gris correspondent respectivement aux galaxies vues de face et vues de profil. La ligne rouge en pointillés correspond à la décomposition du doublet Mg II 2803A en une double gaussienne [5]. Les deux raies verticales hachurées montrent les longueurs d’onde du doublet de Mg II. L’intensité totale de la raie Mg II 2796A pour les galaxies vues de profil est de 7,4, epour les galaxies vues de profil de 2,5 A. Il y a donc beaucoup plus de gaz sur la ligne de visée des galaxies vues de face que sur celles vues de profil. (Yucheng Guo, Roland Bacon, Nicolas F. Bouché et al., Nature 624, p. 53, arXiv:2312.05167v.)

par Suzy Collin-Zahn, Observatoire de Paris-PSL

Publié dans le numéro 180

Notes

- On appelle ces vents des outflows. Il est très difficile de traduire le mot outflow sinon par une périphrase compliquée, c’est pourquoi nous préférons garder le mot « vent ».

- ENS de Lyon, CNRS, Centre de recherche astrophysique de Lyon.

- Yucheng Guo, Roland Bacon, Nicolas F. Bouché et al., « Bipolar outflows out to 10 kpc for massive galaxies at redshift z ≈ 1 », Nature 624, 2023, p. 53, arXiv:2312.05167v.

- Rappelons qu’on appelle en astronomie « éléments lourds » les éléments comme le carbone et les éléments suivants comme l’azote, l’oxygène, etc., synthétisés dans les étoiles et non dans l’Univers primordial.

- Une gaussienne est une fonction caractéristique utilisée dans le calcul des probabilités qui a la forme d’une courbe en cloche.

par Sylvain Bouley | Avr 11, 2024 | Zoom Sur

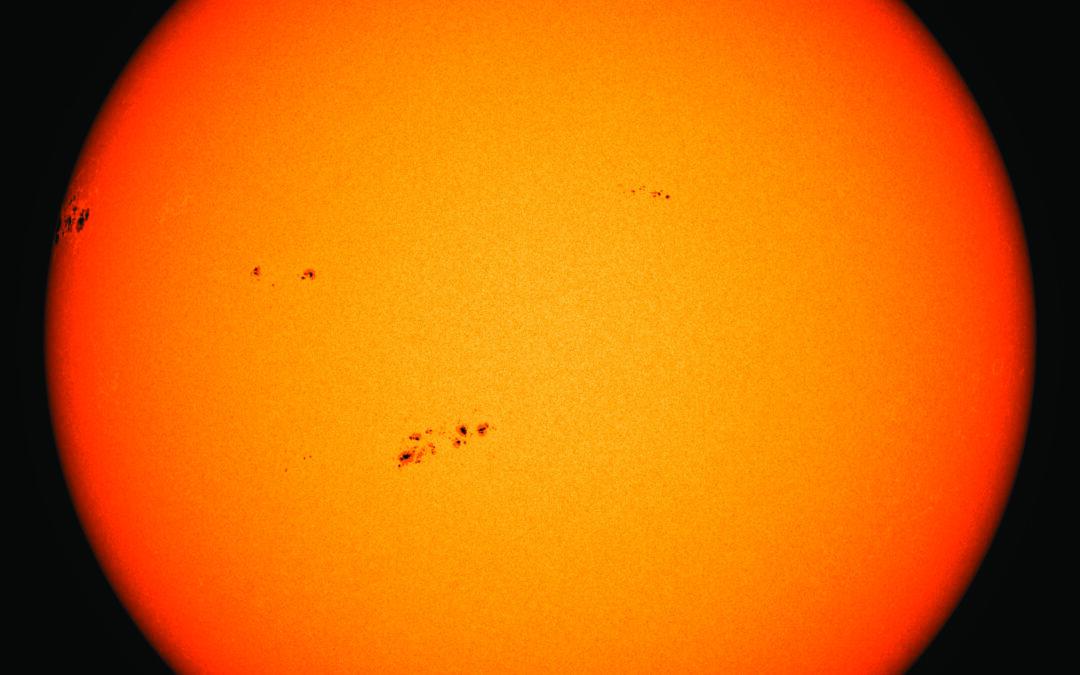

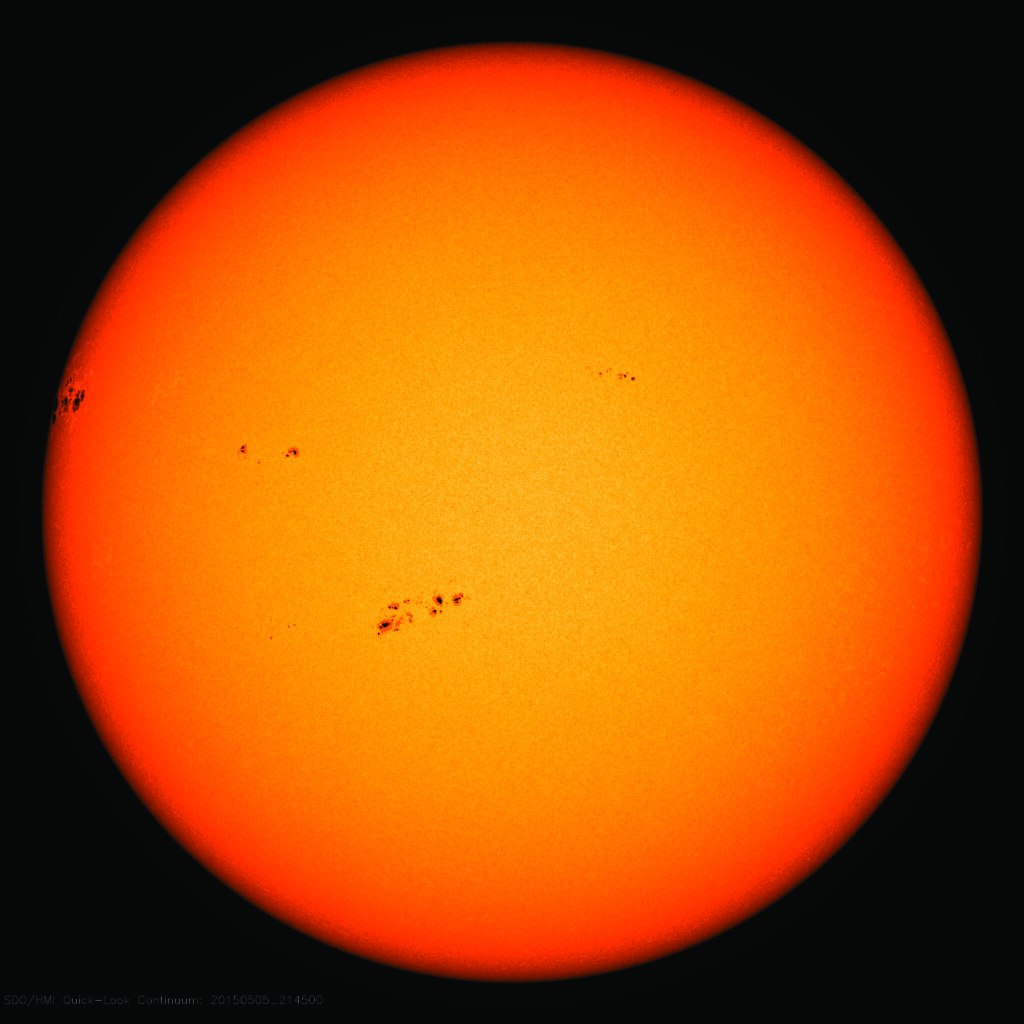

L’activité solaire passe d’une phase calme à une phase active, et ainsi de suite, et ce cycle dure environ onze ans. Les événements les plus spectaculaires ont généralement lieu autour du maximum d’activité solaire. L’observation du Soleil lors de sa période calme – comme actuellement – apporte cependant des informations cruciales sur les propriétés de notre étoile.

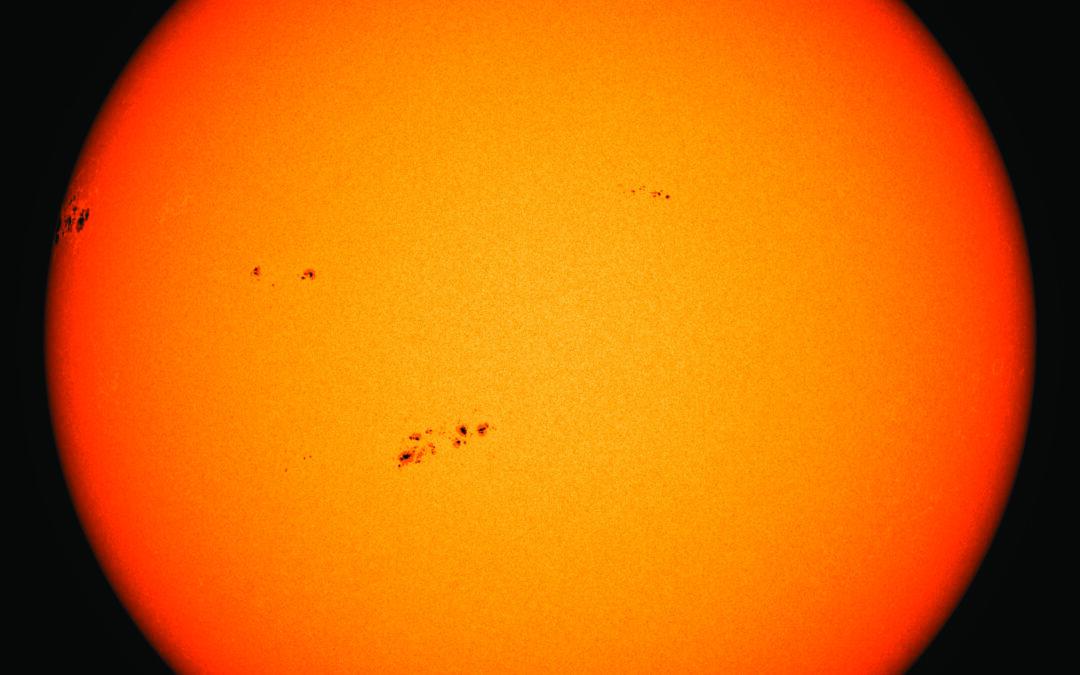

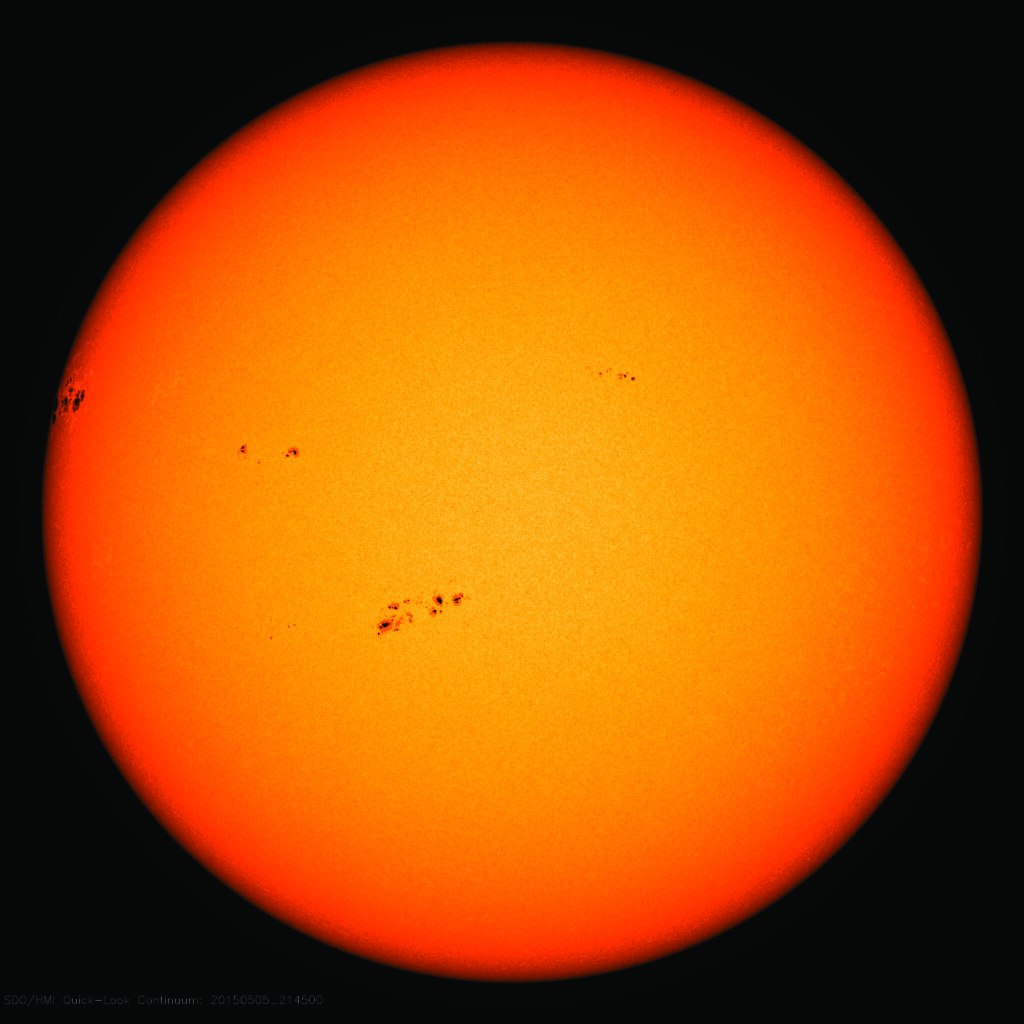

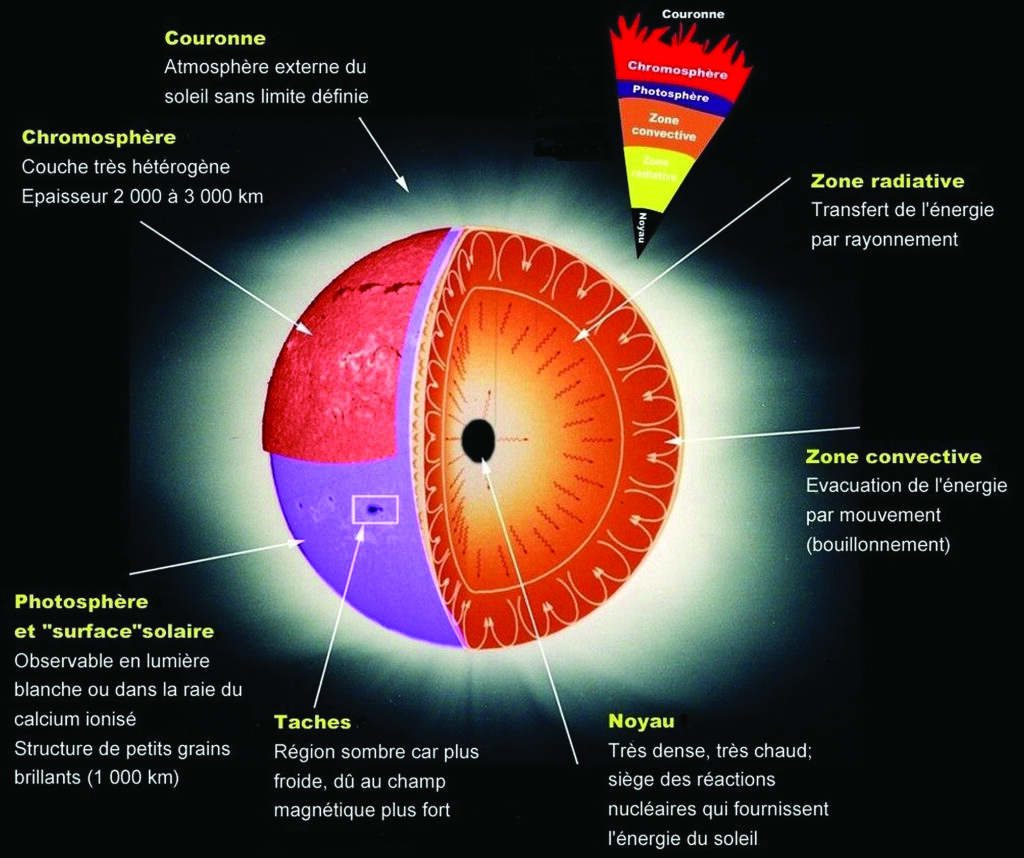

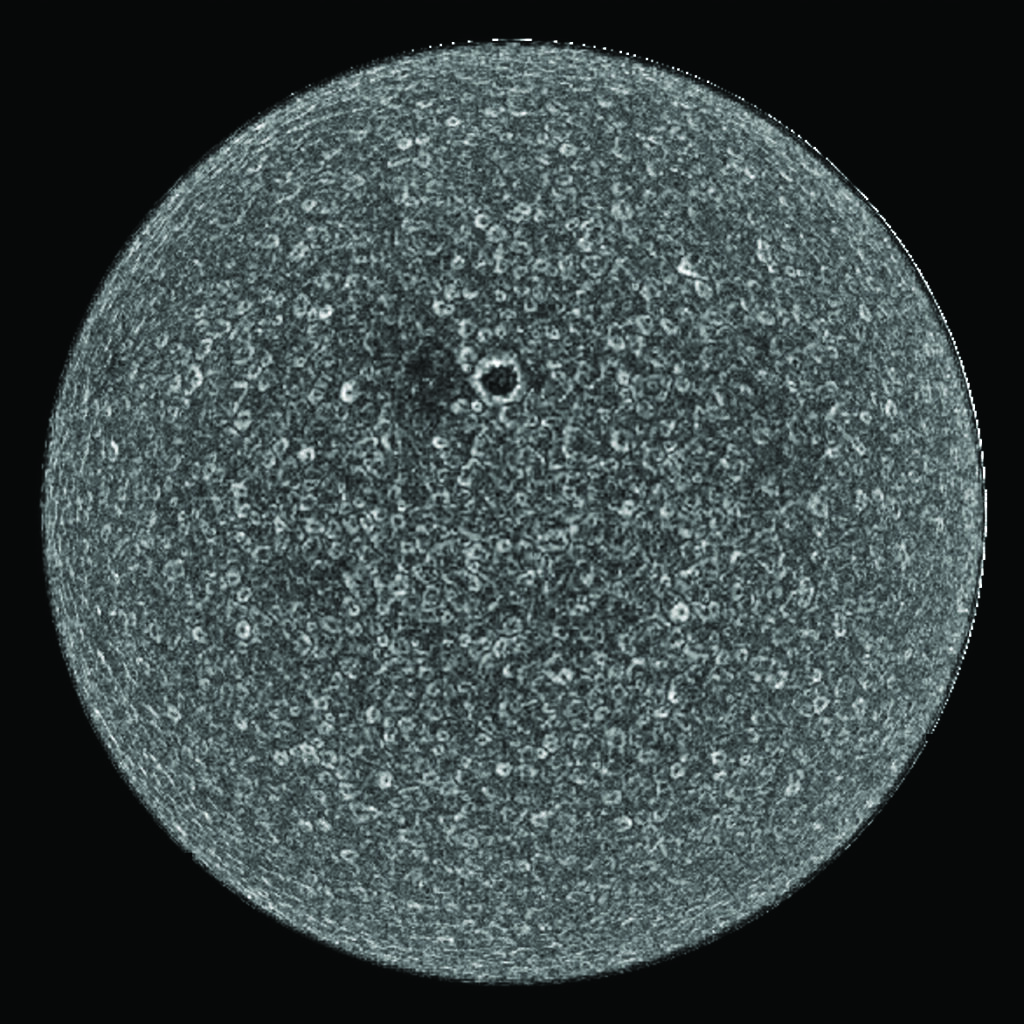

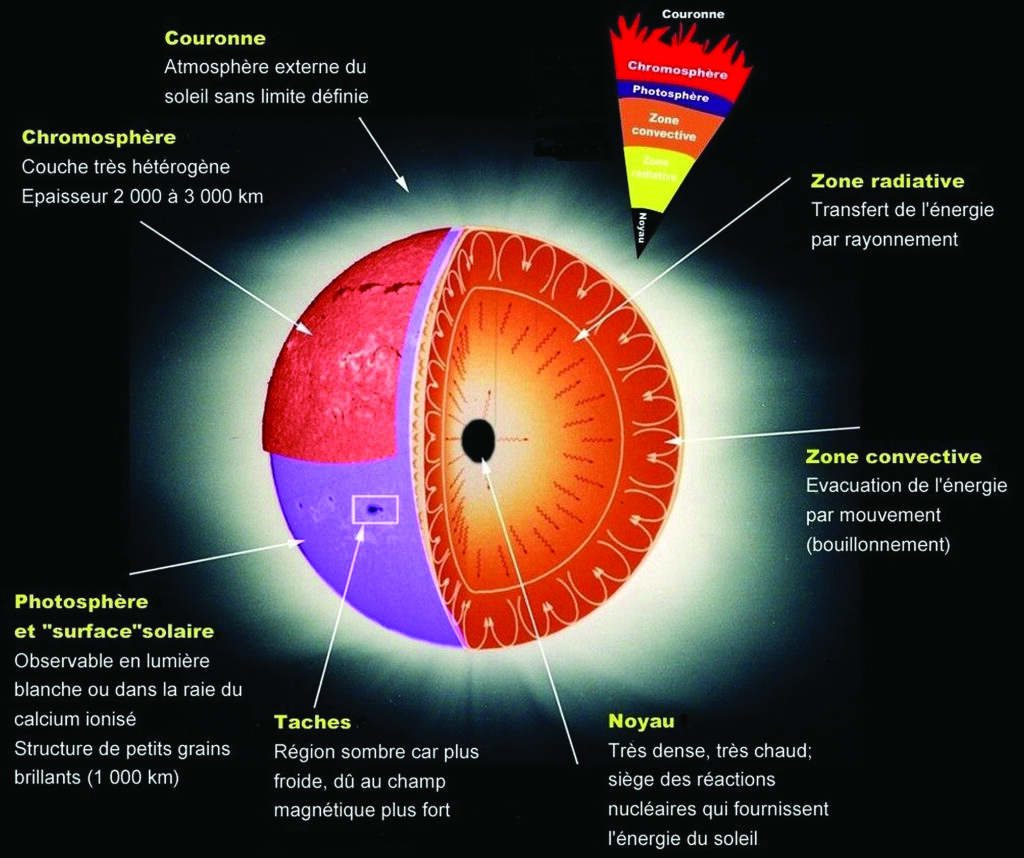

Par sa proximité, le Soleil nous permet d’étudier en détail les processus magnétiques et dynamiques sur des échelles spatiales et temporelles impossibles à reproduire en laboratoire. Le Soleil possède un cycle d’activité de 11 ans (voir l’Astronomie no 143, novembre 2020, p. 18), caractérisé par une alternance de périodes calmes (sans structure remarquable) et de périodes actives avec le développement de régions magnétiques telles que les taches*, les facules* et les filaments* (fig. 1). Les minima solaires sont plus ou moins marqués et plus ou moins longs (quelques années). La descente vers le minimum est douce (7 ans), tandis que la remontée est plus rapide (4 ans). Le dernier minimum date de fin 2019-début 2020 ; le prochain maximum est attendu autour de 2024-2025. Les minima favorisent l’observation du Soleil calme, c’est-à-dire des zones non perturbées par la présence de régions actives et de filaments ; le champ magnétique général du Soleil ressemble alors à celui d’un aimant. Ces périodes sont propices à l’observation des phénomènes qui couvrent globalement la surface, comme la granulation*, le réseau magnétique* associé à la supergranulation*, ou encore les micro-boucles et micro-éruptions identifiées récemment par la sonde Solar Orbiter (voir l’Astronomie no 142, octobre 2020, p. 18). Nous allons ici présenter un « focus » sur les différentes échelles du Soleil calme et sur le réseau magnétique.

1. structure du soleil (échelle non respectée). on observe la photosphère du soleil et les couches plus externes, mais l’intérieur de l’étoile ne peut être observé directement (© OP)

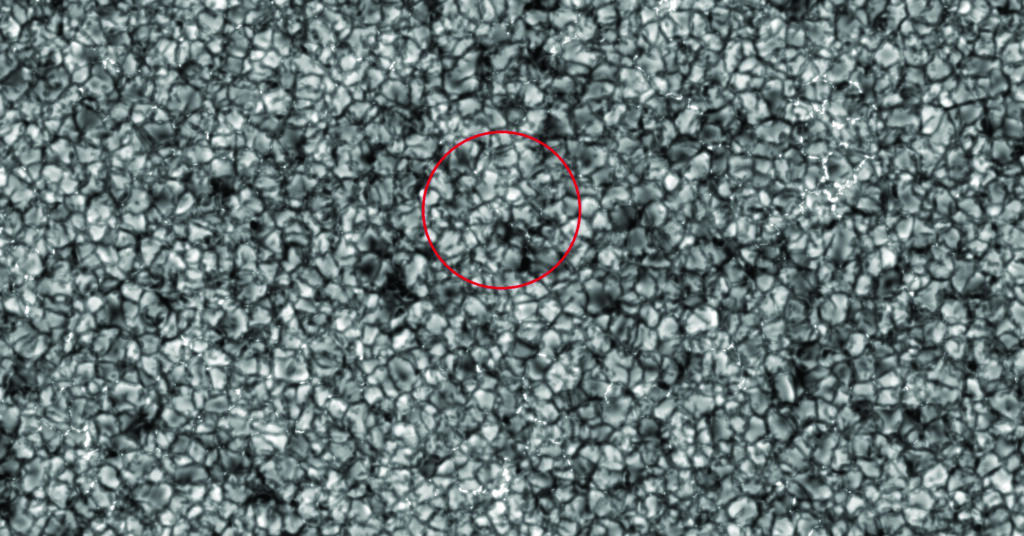

La granulation

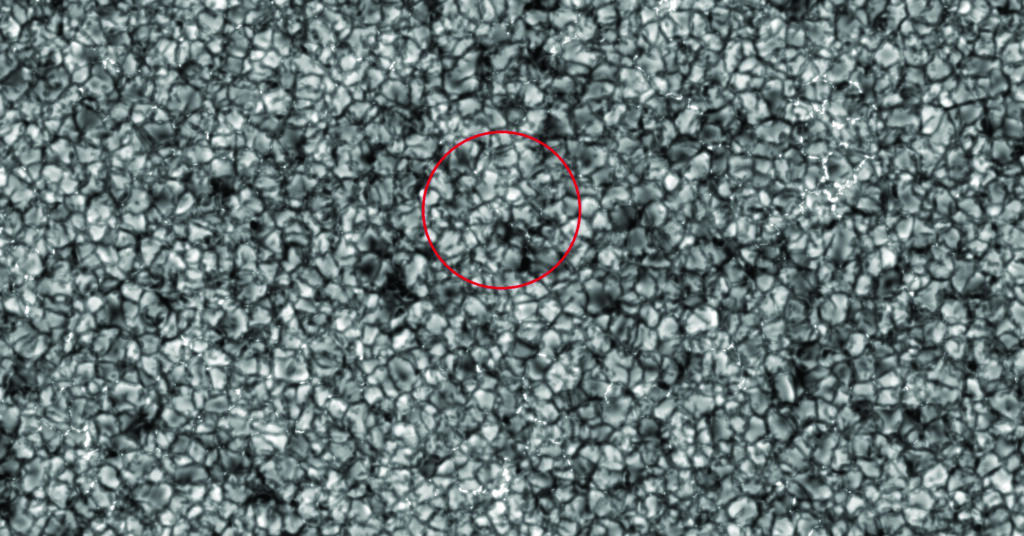

La granulation (initialement appelée « grains de riz » par les premiers observateurs, fig. 2) est une structure qui constitue la signature de la zone convective sous-jacente du Soleil, inaccessible à l’observation (fig. 1). La granulation est uniformément répartie sur la photosphère, la surface visible (une fine couche de 500 km d’épaisseur en regard des 696 000 km du rayon de l’étoile). Il s’agit de petites cellules convectives, d’une taille moyenne de 1 000 km (la France), à l’intérieur desquelles la matière monte à la vitesse de 0,5 km/s à 1 km/s, modulée par des oscillations de cinq minutes. Les bords des cellules sont plus sombres, car plus froids (température de 5 500 K au lieu de 5 800 K), la matière y descend ; on appelle ces espaces « intergranules ». Il y a environ 10 millions de granules sur la surface du Soleil. Elle est donc en perpétuel renouvellement, puisque la durée de vie de chaque granule est seulement de 10 minutes. Cette évolution se révèle au télescope (si son pouvoir séparateur est meilleur que 1 seconde d’arc ou 730 km) sous la forme d’un « bouillonnement » lent et permanent. Un granule qui disparaît est remplacé par un autre ; certains explosent et se fragmentent en plusieurs granules.

La granulation apparaît dans le rayonnement continu visible, de manière plus contrastée vers le bleu du spectre. Elle s’évanouit dans les cœurs de raies, qui sont formés au-dessus, dans la haute photosphère ou la chromosphère.

La granulation semble évoluer légèrement avec le cycle solaire. En effet, les granules, dont la surface varie de 2 %, montrent une variation inverse de leur nombre. Cette double variation engendre peut-être une fluctuation de luminosité résiduelle, mais elle est indécelable car négligeable devant la variation d’irradiance* produite au cours du cycle par le jeu des taches et des facules.

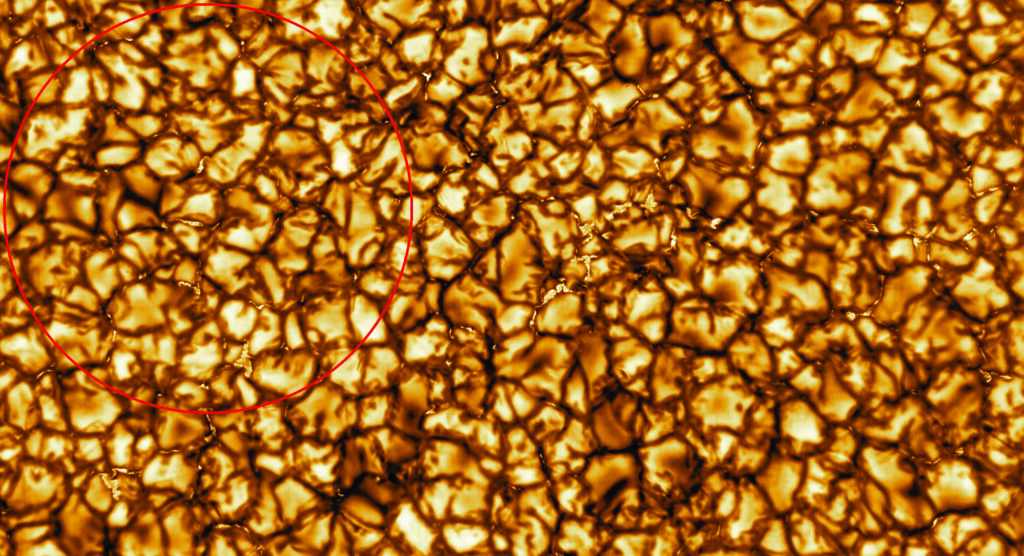

2. Granulation vue par le télescope spatial Hinode (instrument sot/BFi) dans la bande de la molécule Cn (388 nm). La taille du champ est de 84 000 km× 44 000 km (le cercle rouge a la taille de la terre). Des points brillants apparaissent dans les espaces sombres intergranulaires : ce sont des tubes magnétiques* intenses, mais non résolus. (Hinode/JAXA/NASA/ESA)

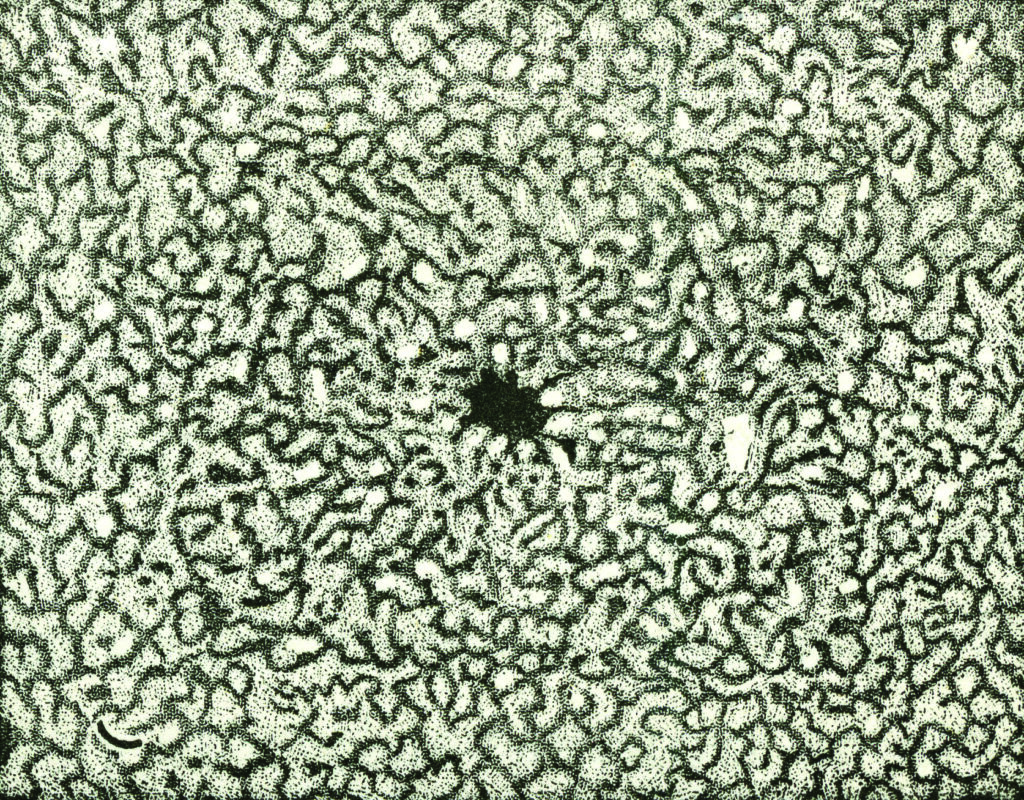

3. Granulation et pore* dessinés par le père Angelo secchi, 1875.

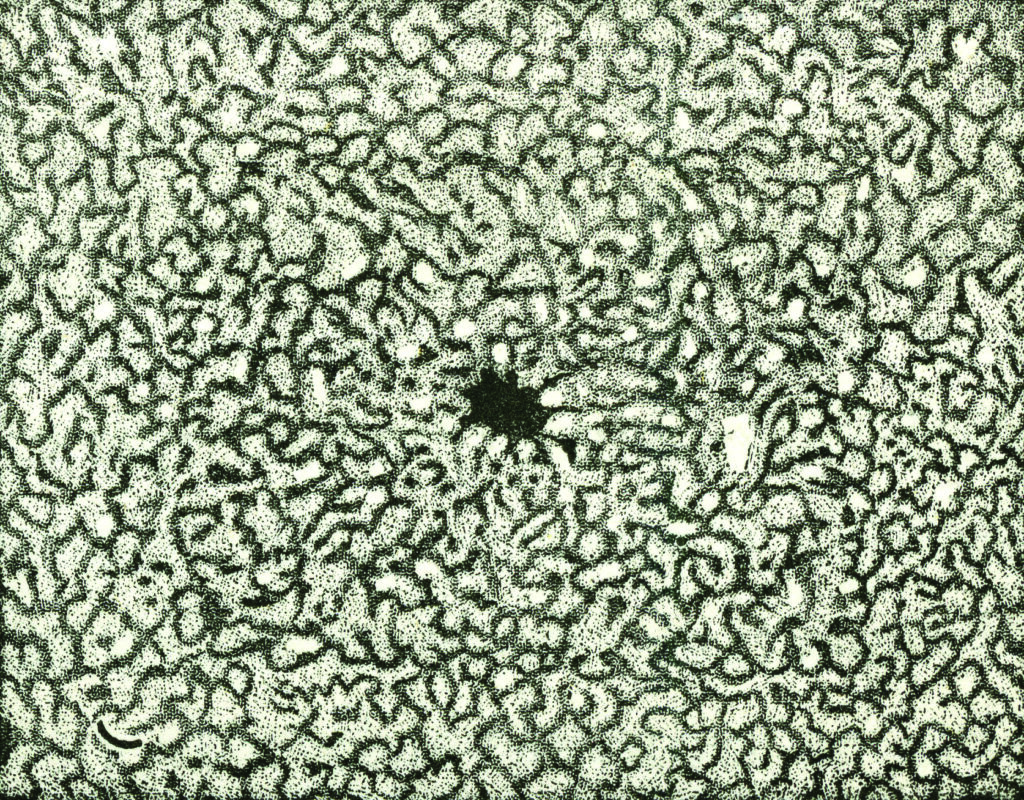

4. L’une des premières observations photographiques de la granulation (1885) par Janssen à meudon. (OP)

Premières observations de la granulation

Le père Angelo Secchi (1818-1878), dans son ouvrage Le Soleil, paru en 1875, publie un dessin de la granulation (fig. 3) faisant référence aux observations antérieures de James Nasmyth (1861). Cependant, la granulation aurait été remarquée à la même époque par d’autres astronomes et même aperçue dès 1769 lors d’un transit de Vénus observé par des Mexicains. L’une des premières collections photographiques de la granulation (fig. 4) remonte à la fondation de l’observatoire de Meudon (1876), lorsque Jules Janssen (1824-1907) organise le service d’imagerie de la surface solaire, avant de se lancer plus tard dans la spectroscopie avec Henri Deslandres (voir l’Astronomie no 143, novembre 2020, p. 38). Au XXe siècle, la création de la lunette tourelle du Pic du Midi (1959) par Jean Rösch (1915-1999) a permis aux chercheurs français d’être en avance pendant trente ans.

5. themis à l’observatoire du teide, 2370 m d’altitude. (© J.-M. Malherbe, OP)

Comment observe-t-on la granulation au XXIe siècle ?

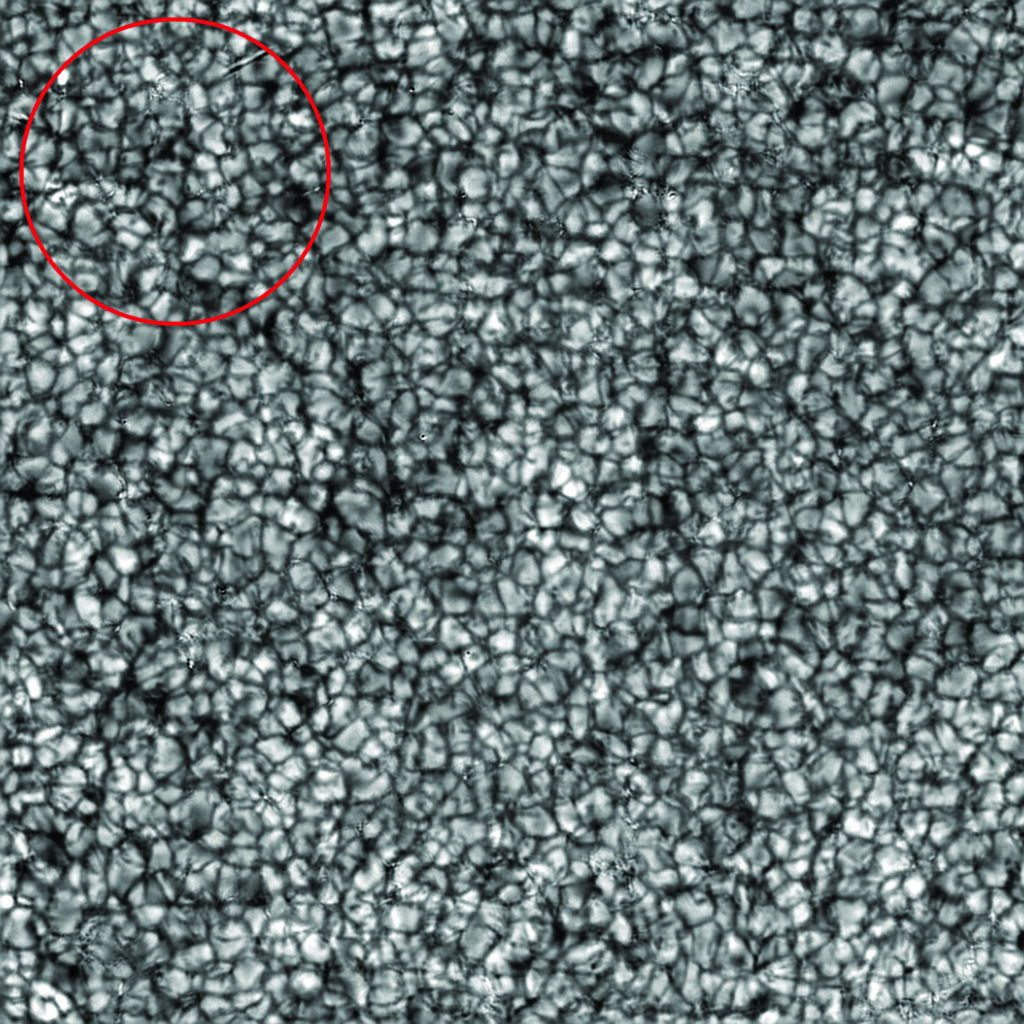

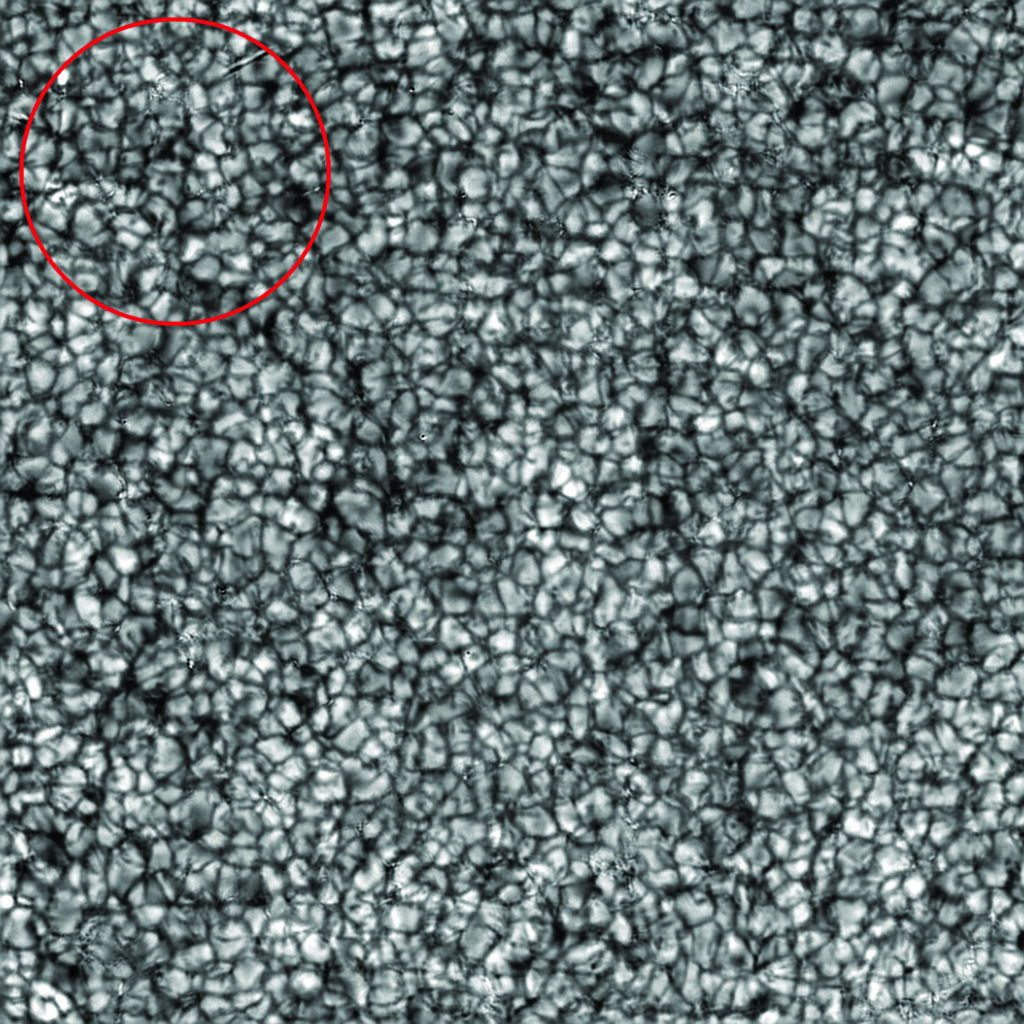

Dès 2006, le télescope spatial Hinode (Jaxa/Nasa) a révolutionné l’observation de la granulation grâce à son pouvoir séparateur inédit et constant de 150 km dans le violet, fournissant de très longues séquences homogènes (de 24 à 48 heures) impossibles à obtenir au sol. Auparavant, cette résolution n’avait pu être atteinte que rarement, sur de courtes durées, à la lunette tourelle du Pic du Midi, à la tour solaire de Sacramento Peak (É.-U.), au télescope suédois de 1 m à La Palma (Canaries). Le télescope de 1,60 m de l’observatoire solaire de Big Bear (É.-U.) descend à 80 km grâce à l’optique adaptative*. D’autres instruments au sol sont devenus capables d’égaler Hinode grâce à des techniques logicielles novatrices. Par exemple, le télescope Themis du CNRS à Tenerife (Canaries, fig. 5) fournit depuis 2019 de bonnes images en utilisant des algorithmes de restauration ; ceux-ci sont appliqués à des rafales acquises à 30 images/s (fig. 6) grâce à la nouvelle génération de caméras SCMOS et aux temps de pose brefs (moins de 1 milliseconde) qui figent la turbulence.

6. Granulation observée par themis en 2019 à 650 nm de longueur d’onde après restauration numérique d’une rafale de 100 images. Champ de 43000 km × 43000 km. Le cercle rouge a la taille de la terre. (Themis/Insu-CNRS)

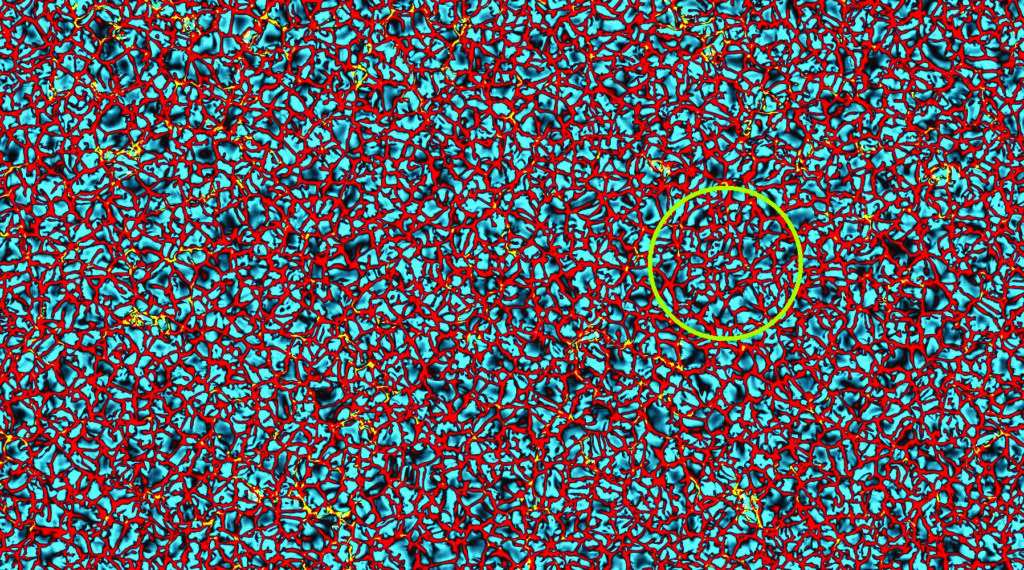

Les simulations numériques 3D sur supercalculateurs viennent en complément ; elles sont précieuses pour comprendre les mécanismes physiques, car elles permettent de confronter les observations à la théorie. La figure 7 présente un résultat basé sur la résolution numérique des équations de la magnétohydrodynamique (MHD) qui combine l’hydrodynamique (évolution des densités de matière et des mouvements), l’électromagnétisme (champs magnétiques) et le transfert du rayonnement dans un espace à trois dimensions. On arrive aujourd’hui à reproduire correctement beaucoup d’observations, mais aussi à effectuer des prédictions que l’on teste par de nouvelles observations, qui à leur tour enrichissent les modèles. Les progrès dépendent du maillage de calcul, donc de la puissance des ordinateurs.

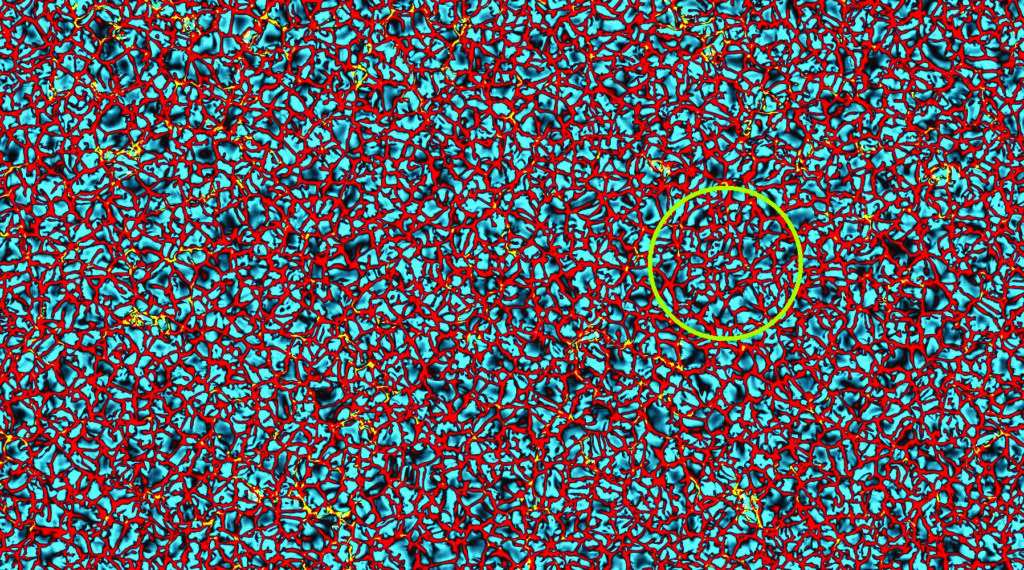

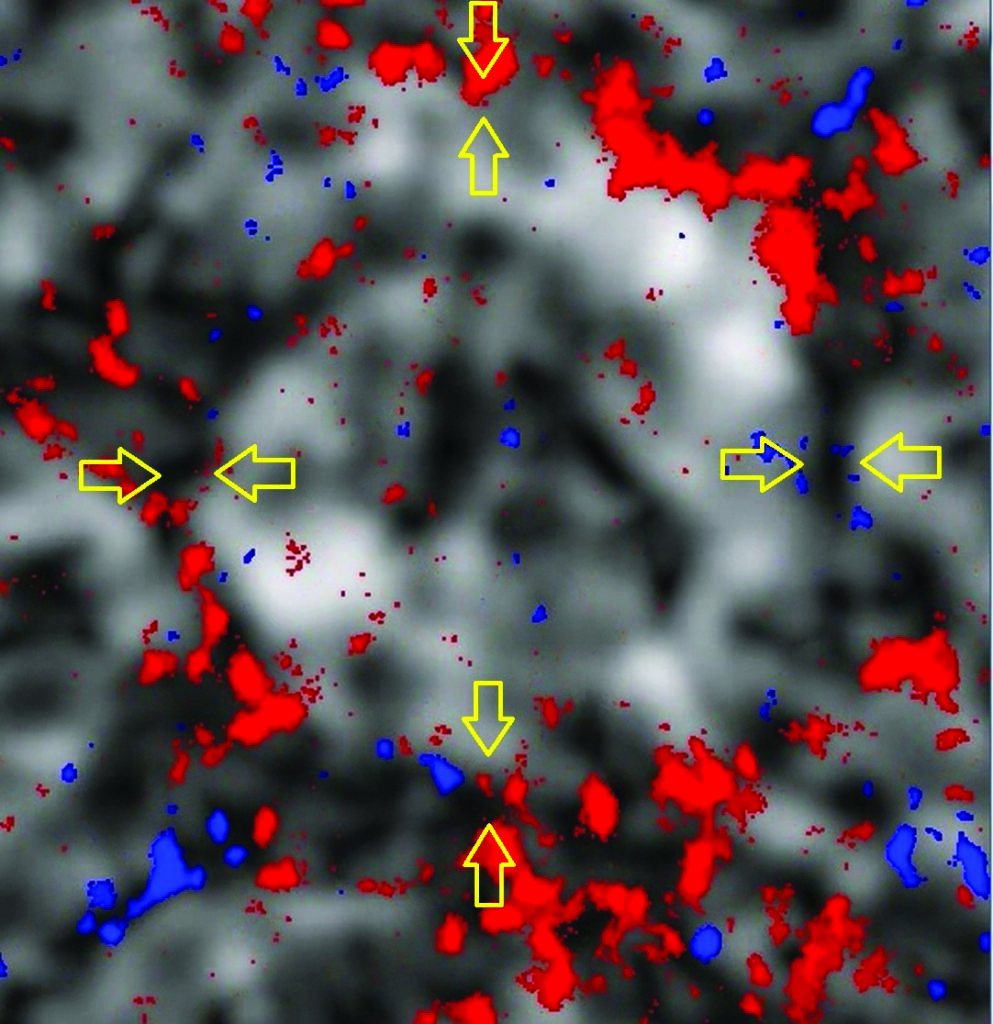

7. résultat de simulation numérique des mouvements et champs magnétiques du soleil calme. La matière montante (granules) est en bleu, celle qui descend (intergranules), en rouge. La simulation confirme que les champs magnétiques (en jaune) apparaissent dans les intergranules. Champ 86 000 km × 48 000 km. résolution 48 km. Le cercle vert a la taille de la terre. (R. Stein, MSU)

La supergranulation

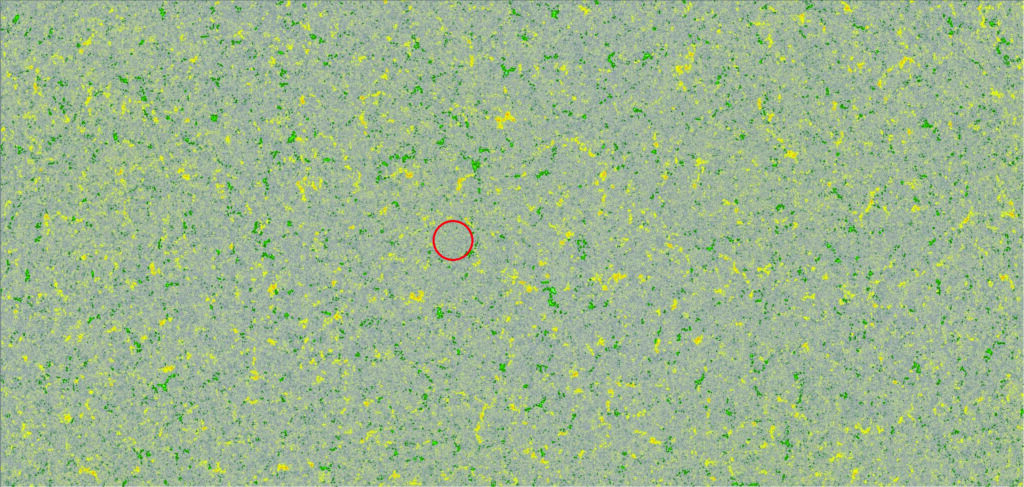

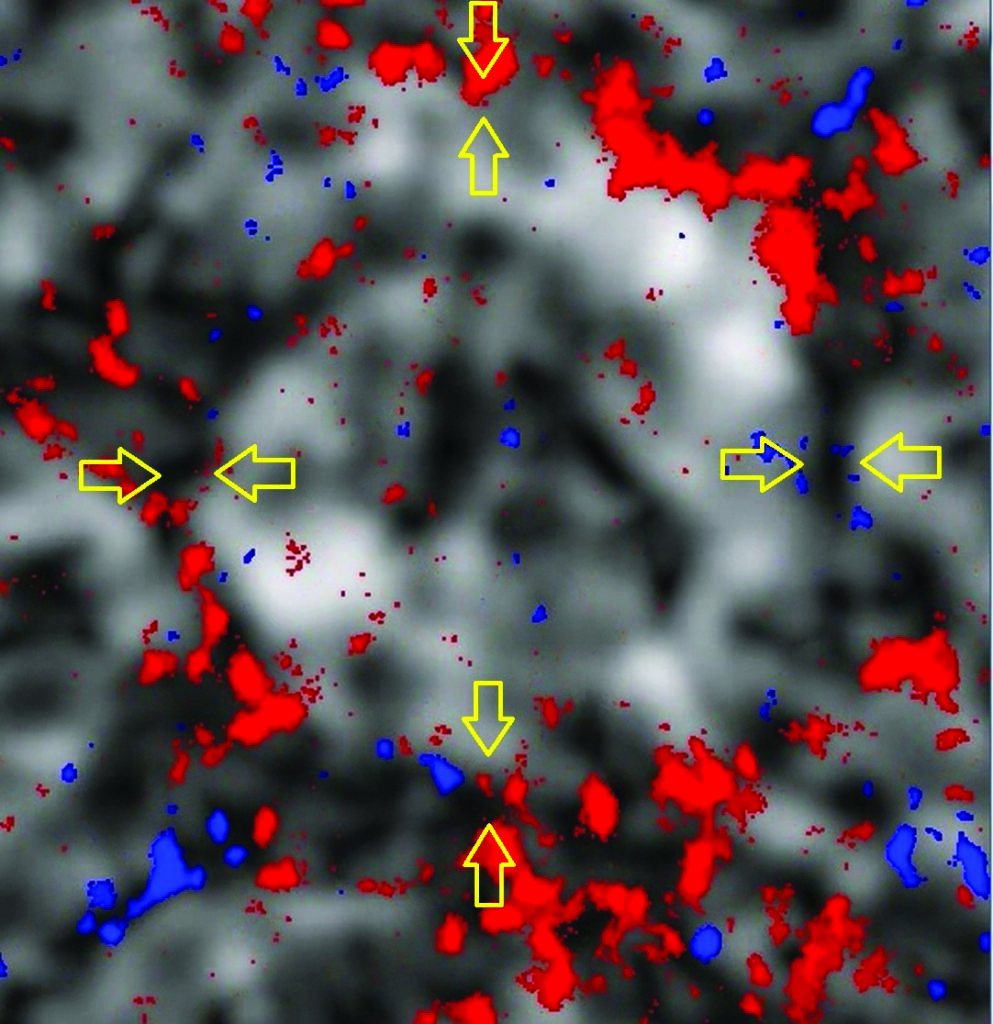

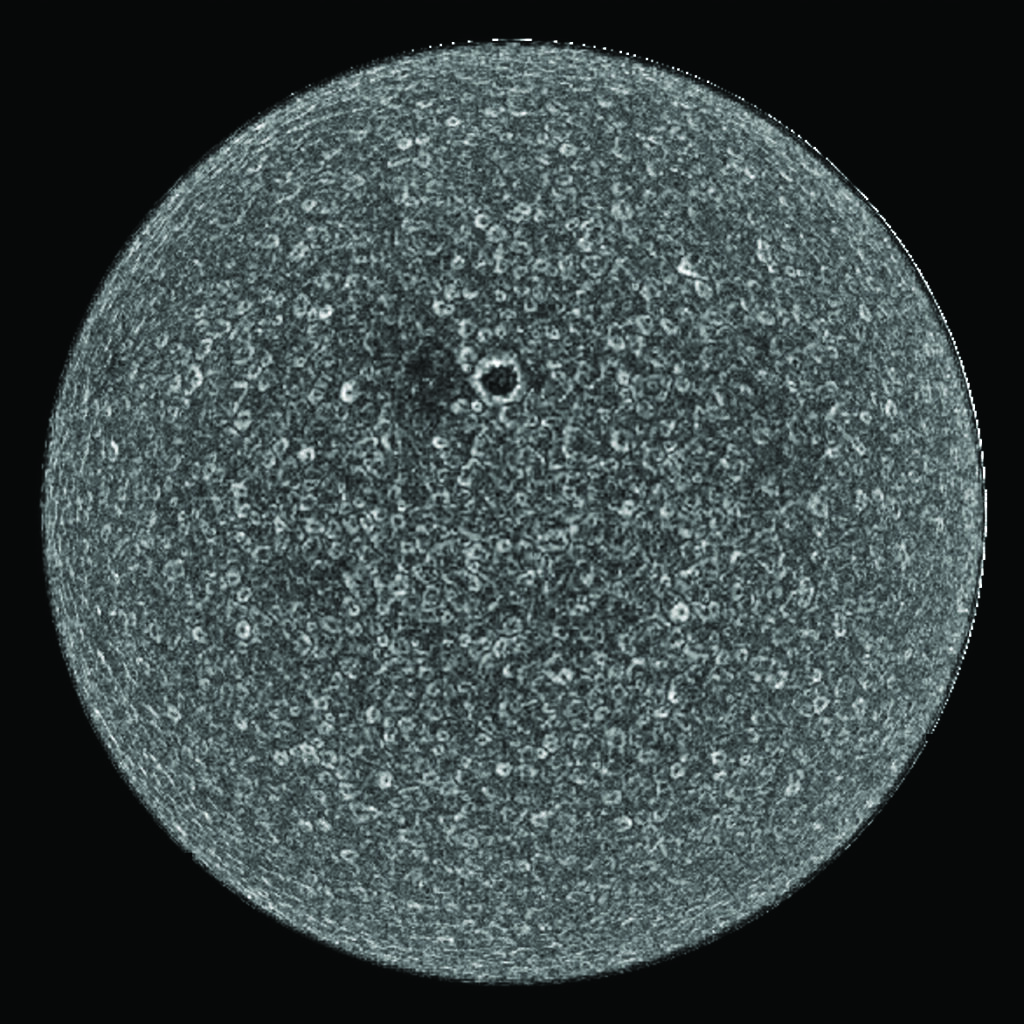

La résolution du satellite Solar Dynamics Observatory (SDO), mis en service en 2010, est modeste (1 seconde, soit 730 km), mais ce satellite a l’avantage d’observer le disque solaire en totalité avec un pas temporel de 45 s. L’imageur magnétique héliosismique (HMI) enregistre la raie du fer neutre Fe I à 617,3 nm avec six points spectraux dans plusieurs états de polarisation, ce qui lui permet de dévoiler le réseau magnétique de la photosphère (fig. 8). Ce réseau est formé de cellules plus ou moins fermées aux frontières desquelles se concentre le champ magnétique. La taille de ces cellules est 30 fois plus grande que la granulation (30 000 km). Elles se nomment « supergranules » et sont visibles depuis longtemps sur les images du Soleil dans la raie K du calcium ionisé Ca II (spectrohéliogrammes de Meudon à 393,4 nm de longueur d’onde, voir http://bass2000.obspm.fr). Cependant, leur nature est mal comprise. La supergranulation est évolutive, sa durée de vie est d’un à deux jours ; elle change donc cent fois plus lentement que la granulation.

L’instrument HMI permet d’évaluer les mouvements horizontaux de surface. La figure 9 dévoile l’amplitude moyenne de ces mouvements intégrés pendant 6 heures. On y distingue des cellules en anneau, d’une taille de 25 000 km ; ce sont des mouvements d’expansion qui forment les supergranules associés au réseau magnétique. Ces mouvements ont pu être analysés avec plus de détails grâce aux données fournies par Hinode.

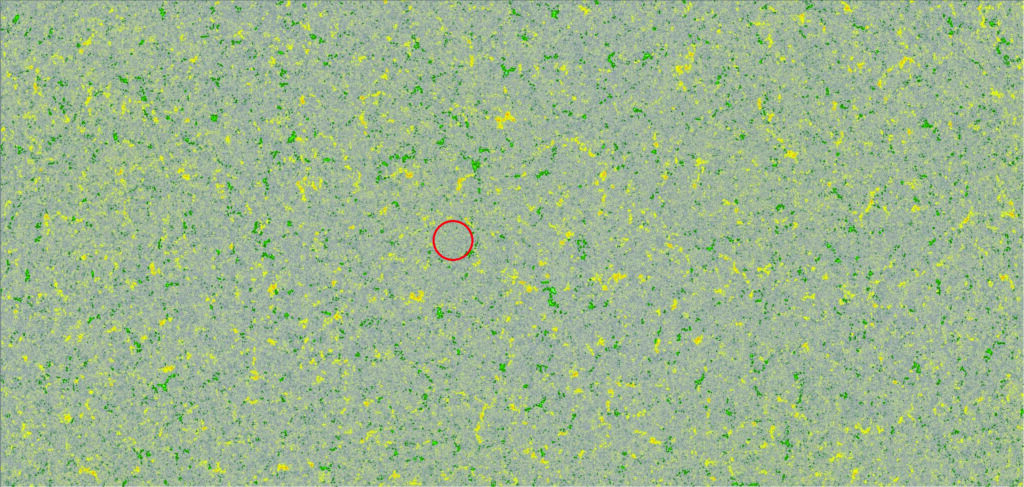

8.réseau magnétique photosphérique vu par Hmi (raie Fe i à 617,3 nm) grand champ de 900 000 km × 440 000 km (polarités magnétiques nord et sud en jaune et vert). Le cercle rouge au centre fait 30 000 km de diamètre, taille typique des cellules du réseau. (SDO/Nasa)

9. ensemble de supergranules (petites structures annulaires) détectés sur la surface solaire par analyse des flots horizontaux. Le grand anneau central est lié à la présence d’une tache qui entrave les mouvements. (SDO/Nasa et OMP)

Granules explosifs, familles et formation du réseau magnétique

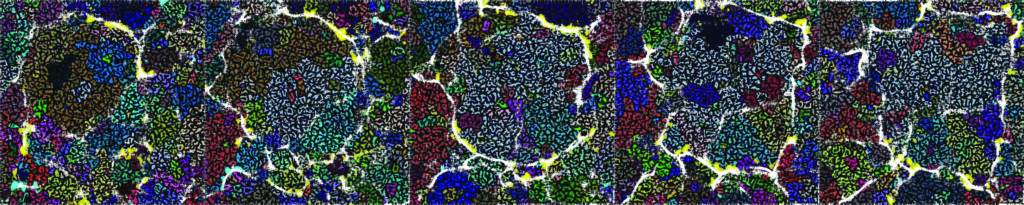

On a compris à l’aide des observations Hinode et des simulations numériques que les granules n’évoluent pas indépendamment de leurs proches voisins, mais se groupent en ensembles appelés « familles » de granules (fig. 10) formant une échelle intermédiaire appelée « mésogranulation », d’environ 5 000 km. Chaque famille a pour origine un granule explosif, qui éclate et se segmente en chaîne en formant d’autres granules explosifs (fig. 11). Les familles croissent en taille pour réunir au plus une centaine de granules, puis disparaissent au bout de quelques heures, laissant la place à d’autres familles. On soupçonnait l’existence de ces cellules intercalées entre granulation et supergranulation (mais non directement visibles) sans comprendre leur nature. La découverte des familles apporte une explication : la mésogranulation serait composée de granules de même origine.

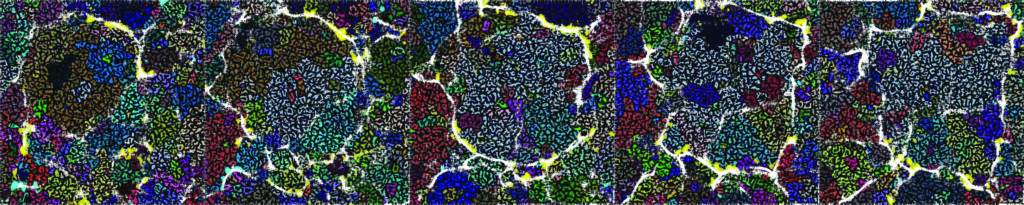

10. Les granules forment des familles évolutives issues de granules qui explosent en chaîne. ici, les granules de la même famille ont la même couleur, le pas entre deux images consécutives est de 5 heures. on voit un supergranule (taille 30 000 km) évoluer en regroupant plusieurs familles. ses frontières (en blanc) sont superposées au champ magnétique (en jaune). Champ de 45 000 km de côté. (Hinode/OMP/OP)

11. Un exemple typique de granule explosif (en vert, au centre) qui naît puis donne naissance à une famille (pas entre deux images = 1 minute), détail de 10 000 km de côté. (OMP/OP)

On a constaté que les familles ont des mouvements d’expansion horizontale (fig. 12) ; ceux-ci contribuent à transporter les champs magnétiques pour former le réseau qui se concentre aux frontières des supergranules. Comme chaque supergranule est en interaction avec ses voisins, les mouvements d’expansion deviennent convergents aux frontières. On tient là un mécanisme plausible expliquant la formation du réseau magnétique, qui intriguait depuis longtemps.

12. Un supergranule typique (taille 30000km) délimité par le réseau magnétique (rouge ou bleu pour polarité sud ou nord). Les mouvements sont convergents aux frontières (flèches). Une forte vitesse d’expansion (gris clair) contribue à transporter les tubes magnétiques de l’intérieur des cellules vers les bords, formant le réseau par concentration. (Hinode/Jaxa/OMP/OP)

Les instruments de la décennie 2020-2030

L’étude de la granulation solaire, et en particulier des tubes magnétiques concentrés dans les intergranules (non résolus actuellement), est d’importance majeure pour comprendre le chauffage et la remontée en température de la couronne à deux millions de degrés. Cela nécessite des observations à très haute résolution spatiale. Jusqu’ici, les tubes magnétiques n’ont jamais été résolus spatialement tellement ils sont minces. La limite d’Hinode est de 150 km. Les meilleures images au sol ont été obtenues par le nouvel instrument de Big Bear avec 80 km de pouvoir séparateur.

13. DKist, un télescope de 4,20 m dédié à l’observation en haute résolution spatiale de la surface solaire entre 400 nm et 5 microns de longueur d’onde. il devrait aussi s’attaquer à la mesure des champs magnétiques coronaux dans l’infrarouge, impossible jusqu’alors. (NSO/Aura/NSF)

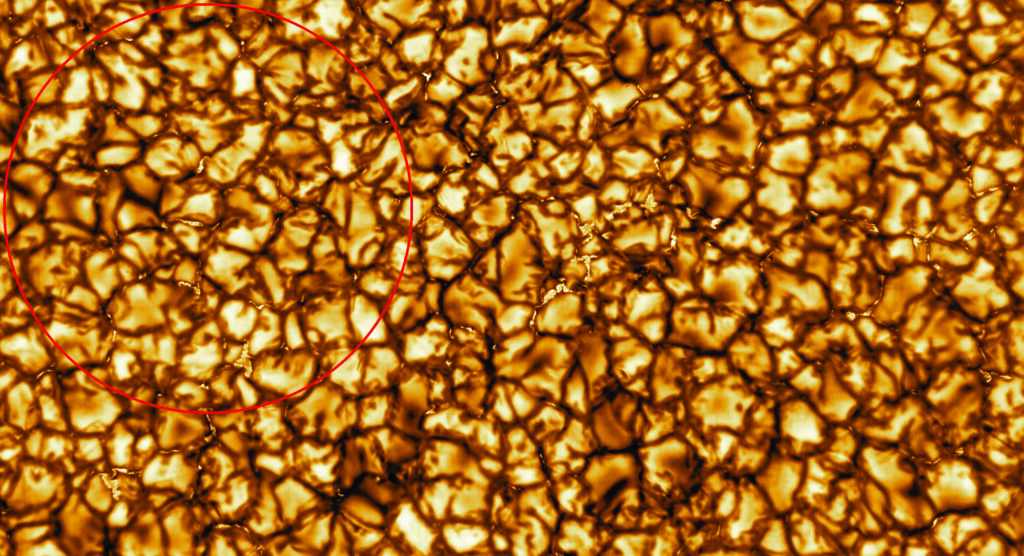

Implanté sur l’île de Maui (Hawaï, É.-U.), le DKIST – pour Daniel K. Inouye Solar Telescope –, nous fait entrer dans une nouvelle ère, celle de la très haute résolution (fig. 13). Son miroir de 4,20 m, lors de sa première lumière fin 2019, a fourni des détails jamais vus de 30 km dans le proche infrarouge (fig. 14), voire de 20 km dans le bleu. Cet énorme bond en avant, autorisé par une optique adaptative performante, est susceptible de révolutionner notre compréhension du chauffage coronal au cours de la décennie présente.

14. Granulation observée à 789 nm de longueur d’onde par le nouveau télescope américain DKist (Hawaï) en optique adaptative (première lumière). Chaque granule mesure 1 000 km. Champ 32 000 km × 17 000 km. résolution 30 km. Le cercle rouge a la taille de la terre. Les rubans et points brillants entre les granules sont des tubes de champ magnétique qui sont, pour la première fois, détaillés. (NSO/Aura/NSF)

Le projet de Télescope solaire européen (EST, http://www.est-east.eu/) est le concurrent (fig. 15) du DKIST. Bien que très avancé en ce qui concerne les études coordonnées par l’Institut d’astrophysique des Canaries, il est encore en recherche de montage financier, de sorte qu’il ne sera pas actif avant 2026 ou 2028, sur l’île de La Palma. L’enjeu de l’EST est d’extrême importance, car ce serait le premier télescope solaire construit à l’échelle européenne. Ce grand équipement est essentiel pour rester à la pointe des recherches scientifiques et technologiques en physique solaire.

Il n’existe aucun projet spatial permettant de concurrencer DKIST et EST sur le terrain de la haute résolution angulaire ; en effet, les progrès sont liés à l’augmentation de la taille des miroirs, rendant leur installation en orbite impossible, car trop coûteuse.

15. L’est (vue d’artiste) est un télescope de 4,20 m en projet dédié à l’observation en haute résolution spatiale de la surface solaire du proche ultraviolet au proche infrarouge. il devrait aussi s’attaquer à la mesure des champs magnétiques des tubes concentrés intergranulaires. (EST consortium)

Conclusion : les granules explosifs, clef du Soleil calme ?

Les interactions entre les champs magnétiques et la matière, sur des échelles de temps et d’espace non testables en laboratoire, sont à l’œuvre sur le Soleil. Les taches constituent la manifestation la plus évidente du magnétisme. L’autre composante, moins connue mais dont l’importance physique est prépondérante (10 000 fois plus de flux magnétique !), est le réseau magnétique réparti sur l’ensemble du Soleil. Cependant, nous ne savons pas bien comment il se forme. La dynamique des familles de granules, découvertes récemment, est une piste séduisante. Elle pourrait expliquer le transport des champs magnétiques et leur concentration, constituant des structures plus grandes, les supergranules (dont l’origine est débattue depuis cinquante ans). Leur dimension moyenne (30 000 km) est encore une véritable énigme ! Ainsi, la formation des supergranules (et du réseau magnétique associé) pourrait être un phénomène dynamique « piloté » par les granules explosifs, sur lesquels les recherches sont en cours.

par Thierry ROUDIER | Irap, observatoire Midi-Pyrénées et Jean-Marie MALHERBE | Lesia, Observatoire de Paris

Publié dans le numéro Janvier 2021

Glossaire

Facule : région brillante autour d’une tache solaire, plus chaude que son environnement.

Filament : structure magnétique en forme de « hamac » s’élevant dans la couronne solaire, composée d’un plasma plus dense et froid que le milieu ambiant. La température de la matière du filament avoisine celle de la chromosphère (8 000 K), tandis que la température de la couronne solaire atteint les deux millions de degrés.

Granulation – granule – intergranule : structure convective élémentaire (1 000 km) recouvrant uniformément la photosphère solaire et de courte durée de vie (10 minutes).

Irradiance : puissance moyenne reçue du Soleil au niveau de l’orbite terrestre par unité de surface.

Mésogranulation – mésogranule : groupes de granules de dimension intermédiaire entre granulation et supergranulation.

Optique adaptative : dans un télescope, système basé sur un miroir déformable ayant pour but de compenser la turbulence atmosphérique, qui brouille les images.

Pore : petite tache correspondant à l’émergence de champs magnétiques, pouvant précéder l’apparition d’un centre actif complexe.

Réseau photosphérique : ensemble de champs magnétiques faibles associés à la supergranulation.

Supergranulation – supergranule : cellules de 30 000 km recouvrant la chromosphère solaire et dont l’origine est débattue (durée de vie 48 heures).

Tache solaire : région sombre de la photosphère marquée par une température inférieure à celle de son environnement. Une tache solaire est associée à un champ magnétique particulièrement intense.

Tube magnétique : mince « tuyau » rempli de matière isolée par un champ magnétique intense, fréquemment rencontré dans les espaces intergranulaires (à la limite du pouvoir de résolution des grands télescopes).

par Sylvain Bouley | Avr 11, 2024 | Zoom Sur

Il y a quinze ans, la découverte d’une relation étroite entre l’activité de formation stellaire et la masse stellaire des galaxies actives a ouvert une nouvelle fenêtre dans notre compréhension de l’évolution des galaxies.

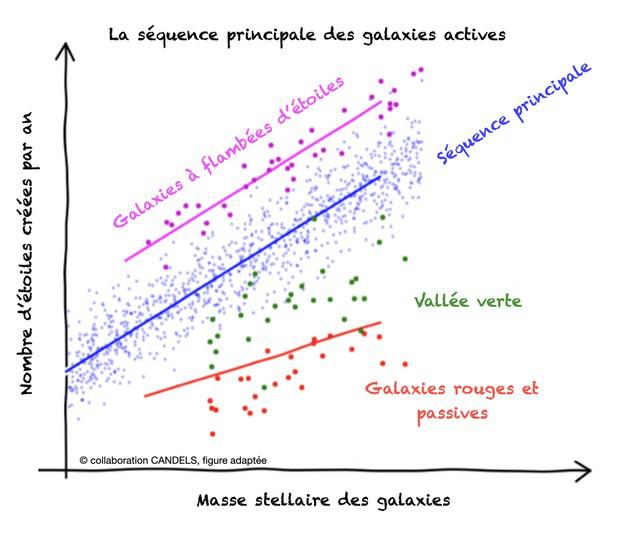

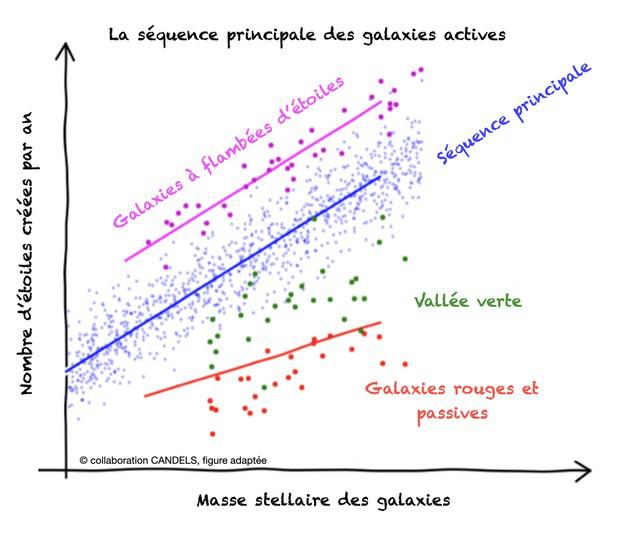

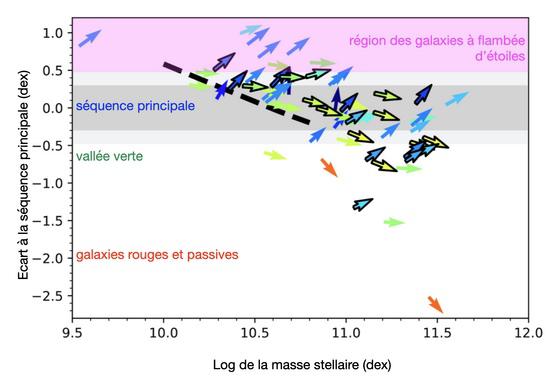

La relation entre le taux de formation stellaire et la masse stellaire est communément appelée « séquence principale des galaxies ». Elle est maintenant bien observée et contrainte sur 90 % de l’âge de l’Univers, c’est-à-dire depuis que celui-ci a 1 milliard d’années. À une masse donnée, 64 % des galaxies suivent cette relation étroite entre la masse stellaire et le taux de formation d’étoiles. Au-dessus de cette séquence, on trouve les galaxies dites à flambée d’étoiles. Ces dernières ont une activité de formation plus intense que les galaxies de même masse se trouvant sur la séquence principale. Cela peut être le résultat d’une fusion de galaxies riches en gaz, par exemple, qui va engendrer un épisode de formation stellaire intense entraînant une consommation d’une grande partie du réservoir en gaz. Au-dessous de la séquence principale se trouvent des galaxies rouges et passives dont l’activité de formation stellaire est très faible, voire nulle. Entre les deux, on trouve des galaxies en transition dans la « vallée verte » subissant un processus qui impacte, diminue, voire arrête leur activité de formation stellaire.

L’histoire de la formation des étoiles d’une galaxie

L’existence même de la séquence principale des galaxies implique que les galaxies forment majoritairement leurs étoiles de manière séculaire plutôt que lors d’épisodes violents. En conséquence, il est possible de reconstituer l’histoire de formation stellaire globale d’une galaxie en faisant l’hypothèse que celle-ci suit cette séquence principale toute sa vie. Cette approche a permis de montrer que l’histoire de formation stellaire des galaxies dépend en premier lieu de leur masse stellaire, qui peut être interprétée comme un traceur de la masse de leur halo de matière noire, lui-même lié à son environnement (isolé ou dans un amas de galaxies, par exemple). Ces histoires reconstruites montrent un pic de formation stellaire, à une époque qui dépend de la masse stellaire initiale, après lequel le taux de formation d’étoiles décline lentement, entraînant une baisse de la croissance en masse stellaire. Les masses atteintes au moment du pic de l’histoire de formation des étoiles (SFH pour Star Formation History) correspondent à un état chaud et massif du halo de matière noire qui empêche le gaz disponible de « tomber » et d’alimenter la formation stellaire de la galaxie. Ce mécanisme pourrait expliquer le lent déclin de l’activité de formation stellaire suivant le pic de l’histoire de formation stellaire.

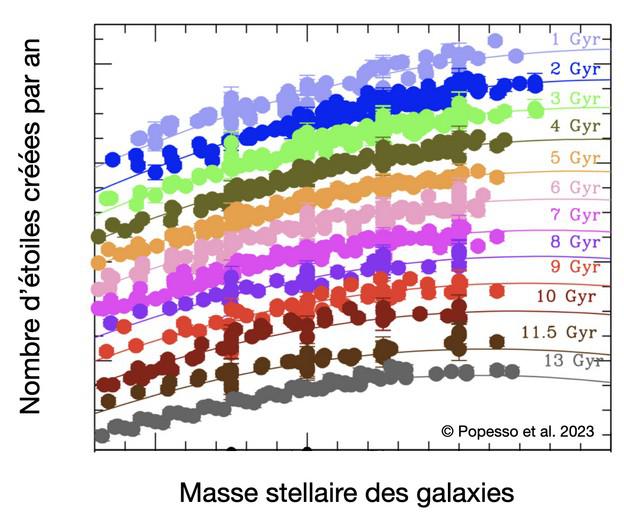

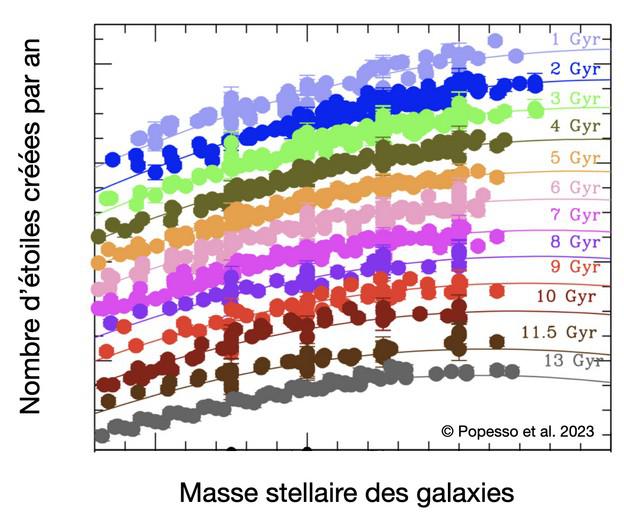

La normalisation de la séquence principale évolue avec le temps cosmique : toujours pour une masse donnée, les galaxies formaient plus d’étoiles par le passé qu’aujourd’hui. Cependant, le plus surprenant est que la dispersion de cette relation semble être constante quel que soit l’intervalle de masse et de temps cosmique étudié. Cela implique que dès lors que l’on connaît la masse d’une galaxie, on peut en déduire son taux de formation d’étoiles à un facteur 2 près. Plusieurs études ont montré une variation cohérente de propriétés physiques des galaxies au sein de la séquence principale telles que la fraction de gaz contenu par les galaxies, leur morphologie et leur taille, ou encore leurs couleurs optiques. Cela suggère que la dispersion de la séquence principale serait d’origine physique et non due à des incertitudes sur les mesures.

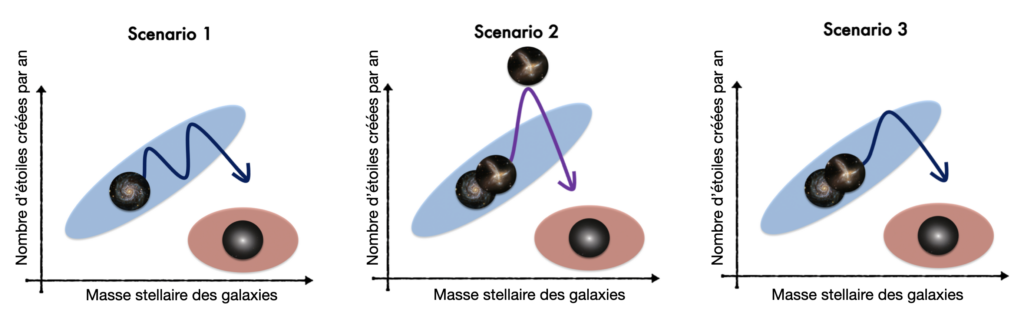

1. Taux de formation stellaire en fonction de la masse stellaire des galaxies. La plupart des galaxies se situent sur la séquence principale (en bleu). Les galaxies subissant un violent épisode de formation stellaire (en magenta) se situent au-dessus de cette séquence alors que les galaxies passives, ne formant plus d’étoiles se trouvent au-dessous (rouge). Des galaxies en transition (en vert) « tombent » rapidement de la séquence principale pour rejoindre les galaxies rouges et passives [1] . (Adapté de la collaboration CANDELS)

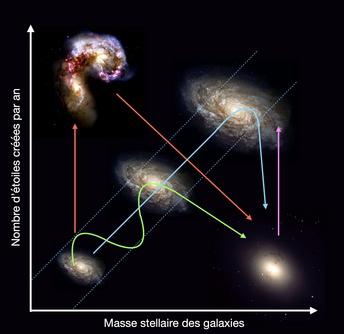

Le cheminement dans et hors de la séquence principale

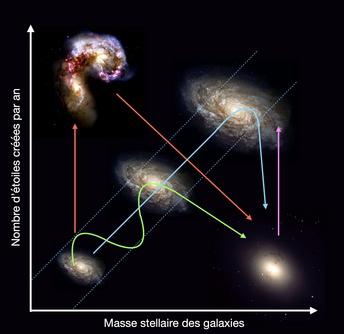

Cependant, bien que les galaxies suivent une histoire de formation stellaire majoritairement commune, la dispersion de la séquence principale pointe également vers des variations dans ces histoires d’une galaxie à l’autre. En effet, comment les galaxies se déplacent-elles le long de la séquence principale ? Croissent-elles en masse jusqu’à atteindre une valeur critique entraînant la cessation de toute activité de formation stellaire ? Est-ce qu’elles oscillent dans la dispersion de la séquence principale pour finir par s’éteindre ? Passent-elles systématiquement par des phases d’intense activité de formation stellaire les faisant sortir de la séquence principale ? Les chemins qu’empruntent les galaxies le long de cette relation sont encore méconnus. Seule une contrainte forte sur leur histoire de formation stellaire permet de remonter dans le temps et de retracer leur mouvement le long de la séquence principale.

2. Taux de formation stellaire en fonction de la masse stellaire des galaxies. La normalisation de la séquence principale, représentée par différentes couleurs en fonction de l’âge de l’Univers (de 1 à 13 milliards d’années), augmentent lorsque l’on remonte le temps cosmique. (© figure adaptée de Popesso et al., 2023)

Découverte de galaxies atypiques dans la séquence principale

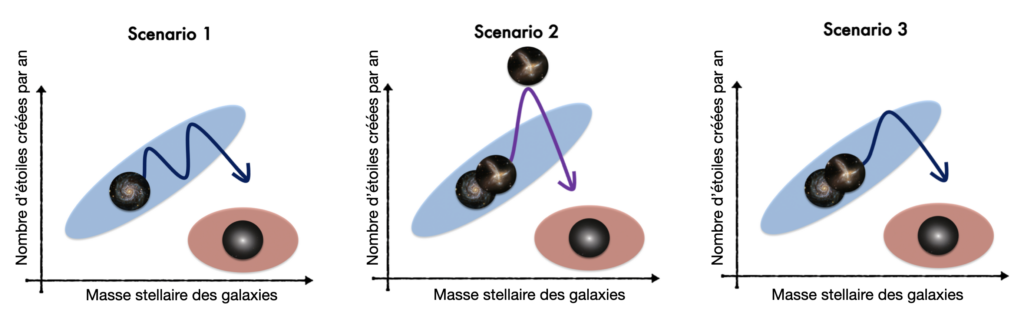

Récemment, les observations dans le domaine submillimétrique du plus grand relevé extragalactique fait par Alma [2] ont permis de découvrir une population particulière de galaxies cachée dans la séquence principale. En effet, ces galaxies ont des caractéristiques liées à leur contenu en gaz typiques des galaxies à flambée d’étoiles – ou starbursts – se trouvant au-dessus de la séquence principale (voir figure 1). D’une part, elles ont un contenu en gaz très faible comparé à des galaxies ayant la même activité de formation stellaire, comme s’il avait été consommé rapidement lors d’un épisode de flambée. D’autre part, la taille de ces galaxies vue en interférométrie par Alma aux longueurs d’onde radio submillimétriques est très réduite et compacte par rapport aux autres objets de même masse et même distance. Pourtant, ces galaxies se trouvent bel et bien dans la séquence principale. On les nomme « starbursts dans la séquence principale » pour cette raison. Il y a trois scénarios d’évolution possibles pour expliquer leur existence.

3. Schéma montrant les différents chemins d’évolution que peuvent prendre les galaxies sur le diagramme taux de formation stellaire – masse stellaire. Les lignes en pointillées indiquent la position de la séquence principale.

– Premier scénario avec des gaz migrateurs

Le premier, prédit par des modèles de formation des galaxies, propose que des galaxies étendues de la séquence principale peuvent évoluer de manière séculaire en galaxies compactes en acheminant du gaz vers leurs régions centrales. Un afflux de gaz déclenche un événement de compaction, provenant de flux contre-rotatifs ou de fusions mineures de galaxies, communément associés à des instabilités violentes du disque. Comme le taux d’apport de gaz est plus efficace que le taux de formation stellaire, le gaz est acheminé vers le centre de la galaxie : un noyau massif compact de gaz, formant activement des étoiles, se développe. Cette phase est caractérisée par une fraction de gaz très élevée et par un taux de consommation de celui-ci très rapide. En conséquence, la galaxie se déplace vers la partie haute de la séquence principale, puis redescend une fois l’épisode de formation stellaire passé. Tant que la masse de la galaxie est faible, le halo de matière noire n’empêche pas un nouvel apport en gaz et donc un nouvel événement. Une fois que la galaxie atteint une masse importante et critique, le halo de matière noire est chaud et empêche le gaz de réalimenter la galaxie, entraînant une extinction complète de la formation stellaire (scénario 1 de la figure 4).

– Un second scénario : des galaxies chutant

Une autre possibilité impliquerait les épisodes intenses de flambée d’étoiles qui placent les galaxies au-dessus de la séquence principale. L’épisode violent de formation d’étoiles, typique des fusions de galaxies riches en gaz, serait également capable de canaliser le gaz vers le cœur de la collision et de construire ainsi rapidement un noyau stellaire compact. En conséquence, la galaxie se déplace bien au-dessus de la séquence principale. Par la suite, elle retombe vers la séquence principale lorsque le taux de formation stellaire diminue à mesure que le réservoir de gaz est consommé. Enfin, la galaxie traverse la séquence principale en direction de la région des galaxies passives. Les « starbursts dans la séquence principale » seraient donc des galaxies en route vers la fin de leur vie, observées au moment de leur passage au travers de la séquence principale (scénario 2 de la figure 4).

– Un troisième scénario avec des galaxies en mode de survie

Finalement, un troisième scénario pourrait être aussi envisagé, avec des éléments des scénarios 1 et 2 : la galaxie pourrait subir une perte de moment angulaire, soit de manière externe via des fusions mineures avec de petites galaxies du voisinage, soit via des processus internes de migration de régions gazeuses. Dans les deux cas, le gaz est canalisé par le centre de la galaxie et la formation stellaire y est donc renforcée. Cependant, l’activité de formation stellaire n’est pas nécessairement forte au point de faire de la galaxie un vrai starburst au-dessus de la séquence principale, et elle peut juste rester dans sa partie haute. En tout cas, à mesure que le réservoir de gaz est consommé, la région de formation d’étoiles devient plus compacte, soutenant le taux de formation stellaire (consommation de gaz de l’extérieur vers l’intérieur). Le phénomène durerait jusqu’à ce que tout le gaz soit consommé. On peut voir ce scénario comme un mécanisme de survie de la galaxie. Elle fait tout pour maintenir une activité de formation stellaire qui lui permette de rester sur la séquence principale malgré son déficit en gaz. De cette façon, la galaxie passerait en moyenne plus de temps au sein de la séquence principale par rapport à celle du deuxième scénario.

4. Scénarios évoqués par expliquer l’évolution des galaxies atypiques appelées « starbursts dans la séquence principale ». La région bleue représente la séquence principale et la région rouge montre la zone des galaxies passives, ne formant plus d’étoiles. Les flèches indiquent le mouvement des galaxies atypiques dans ce plan selon le scénario d’évolution envisagé.

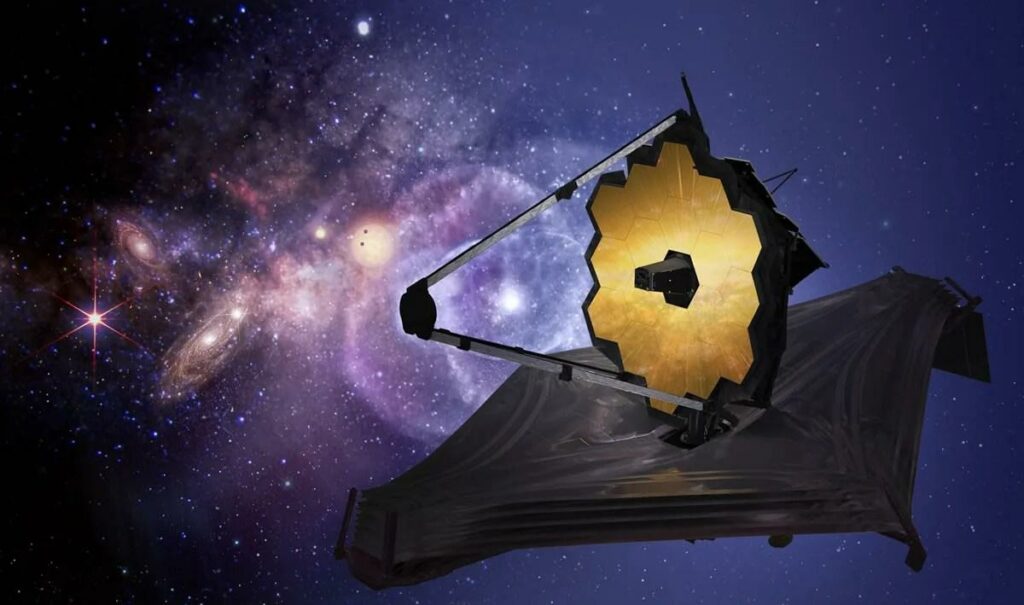

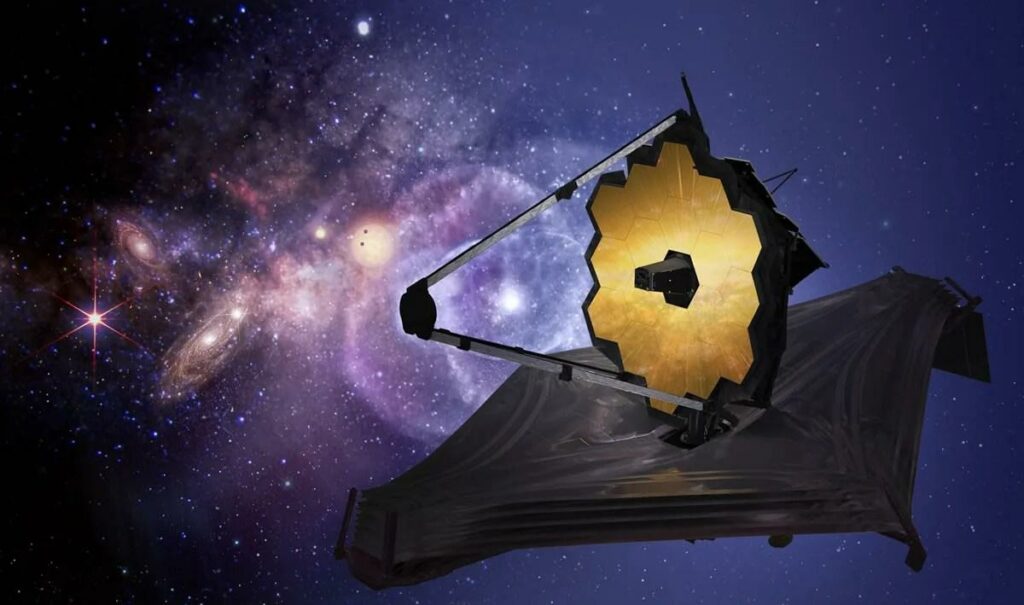

1. Et les toutes premières galaxies ?

Une compilation récente des études de la séquence principale disponibles dans la littérature a montré que la normalisation de la séquence principale augmente lorsque l’on remonte le temps cosmique jusqu’à une époque où l’Univers avait 1 milliard d’années. Comme expliqué précédemment, l’implication majeure de la présence de la séquence principale est que les galaxies forment leurs étoiles via des processus séculaires. Cela était-il également le cas lorsque les galaxies étaient beaucoup plus jeunes ? En théorie, la formation hiérarchique des structures suggère que les galaxies croissent (en absorbant d’autres galaxies tout au long de leur existence) à la fois en masse de matière noire et en masse de gaz au fil du temps. Les simulations hydrodynamiques prédisent que la formation d’étoiles dans les premières galaxies augmente avec le temps durant le premier milliard d’années, passant par une phase très perturbée où leur histoire de formation stellaire est ponctuée d’épisodes de flambée d’étoiles. À mesure que leurs potentiels gravitationnels deviennent suffisamment profonds pour résister aux rétroactions des supernovae et des processus radiatifs (lesquels défavorisent de nouvelles créations d’étoiles), la formation stellaire devient continue. Pour confirmer ces prédictions, il faut remonter plus loin dans le temps pour déterminer l’histoire de formation stellaire des premières galaxies et vérifier l’existence ou non d’une séquence principale. Cela est compliqué, car la mesure de la masse stellaire des galaxies nécessite des observations de l’émission proche infrarouge qu’elles émettent. À cause du décalage vers le rouge des distributions spectrales d’énergie des galaxies (lire l’encadré 2), ce domaine de longueur d’onde provenant des galaxies les plus lointaines était inaccessible aux télescopes, jusqu’au lancement du James Webb Space Telescope (JWST) en décembre 2021. Depuis 2022, le JWST révolutionne peu à peu notre vision des galaxies lointaines et ce sont à présent quelques milliers de galaxies qui ont été observées lorsque l’Univers avait moins de 1 milliard d’années. Les premières études pointeraient vers un ralentissement de l’augmentation de la normalisation de la séquence principale, voire une diminution, lorsque l’Univers avait entre 500 et 800 millions d’années, contrairement aux prédictions des grandes simulations hydrodynamiques. Confirmer ce résultat observationnel et le comprendre du point de vue théorique reste une question ouverte pour les mois à venir. ■

Lequel des trois scénarios doit-il être retenu ?

Le scénario 1 (acheminement de grande quantité de gaz vers les régions centrales) implique que l’on devrait voir dans la séquence principale des galaxies ayant une région de formation stellaire compacte, associée à un réservoir de gaz important. Or, ce que l’on observe, ce sont des galaxies avec une région de formation stellaire compacte mais contenant peu de gaz. Le scénario 1 peut donc être éliminé.

Nous voici donc avec le scénario 2 : les « starbursts dans la séquence principale » seraient des galaxies de passage entre les zones au-dessus et au-dessous de la séquence principale ; et avec le scénario 3 : la galaxie perd du moment angulaire, le gaz afflue vers son centre, mais la formation stellaire qui en résulte n’est pas assez intense pour faire de la galaxie un vrai starburst au-dessus de la séquence principale. Pour départager ces deux scénarios, il est nécessaire de reconstruire l’histoire de formation stellaire des galaxies. Cela passe par la modélisation de la distribution spectrale d’énergie des galaxies (lire l’encadré 2, p. 24), le même procédé qui permet de déterminer, entre autres, la masse stellaire et le taux de formation d’étoiles des galaxies. Ces deux paramètres sont d’ailleurs directement liés à l’histoire de formation stellaire : le taux de formation stellaire est le dernier pas de l’histoire et la masse stellaire est proportionnelle à la masse totale d’étoiles formée par la galaxie tout au long de sa vie (lire encadré 1).

5. Schéma illustrant la compression du cœur de la galaxie au fur et à mesure que son contenu en gaz diminue, étant consommé par la formation stellaire. (C. Gomez- Guijarro)

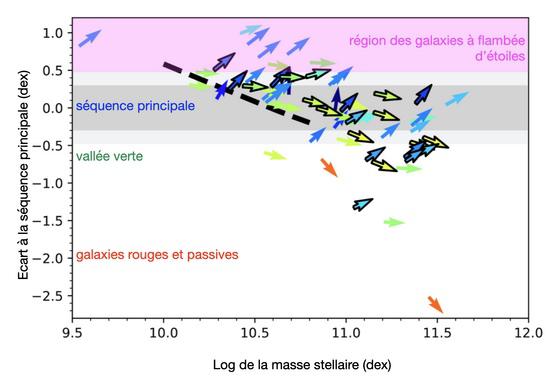

6. Écart à la séquence principale (en log) en fonction de la masse stellaire des galaxies. Les flèches représentent les galaxies de l’échantillon ALMA étudié, les flèches entourées de noir sont les

« starbursts dans la séquence principale ». Les différentes régions du plan taux de formation stellaire vs masse stellaire sont reprises ici. L’absence de flèches descendantes et rouges dans la région de la séquence principale élimine le scénario d’évolution 2.

Une approche dynamique de la séquence principale

Trancher entre les deux scénarios restants implique donc de pouvoir reconstruire l’histoire de formation stellaire de ces galaxies particulières et de retracer leur déplacement sur le plan du taux de formation d’étoiles vs masse stellaire. Pour cela, un indicateur de ce déplacement a été défini et calibré. Il indique, via un angle, le mouvement qu’une galaxie a suivi sur le plan durant un laps de temps défini. Il se calcule en mesurant la différence entre le taux de formation stellaire au début de ce laps de temps et maintenant, ainsi que la masse d’étoiles formée durant ce temps. Cet indicateur permet d’avoir une vue dynamique de la séquence principale des galaxies et de voir leur déplacement sur ce plan. Il a donc été utilisé pour poser de nouvelles contraintes sur l’évolution de ces galaxies aux propriétés particulières cachées dans la séquence principale.

Ce nouvel indicateur a permis de montrer que ces galaxies compactes et atypiques ne provenaient pas de la région constituée de galaxies subissant un épisode de formation stellaire intense (magenta sur la figure 6). À la place, les galaxies montrent sur les 100 derniers millions d’années un ensemble de mouvements très dispersés, mouvement propre à chaque galaxie et indépendant des autres, sur le plan taux de formation stellaire vs masse stellaire. Sur une plus longue période, un milliard d’années, toutes les galaxies étudiées dans ces travaux montrent un mouvement cohérent avec une augmentation de leur activité de formation stellaire sur ce laps de temps. Le second scénario proposé pour expliquer la présence de galaxies aux propriétés similaires à celles des galaxies à flambée d’étoiles ne semble donc pas valable.

En conclusion, la formation stellaire dans les galaxies massives « starbursts dans la séquence principale » semble se maintenir, leur permettant de rester sur la séquence principale. Néanmoins, leur fraction de gaz est faible et ces galaxies sont sur le chemin de la quiescence. Cela suggère donc un mécanisme d’autorégulation où la compression du gaz au centre de la galaxie permet de maintenir leur taux de formation stellaire.

2. « Mesurer les propriétés physiques des galaxies »

Contraindre individuellement l’histoire de formation stellaire d’une galaxie nécessite d’avoir une modélisation précise de l’émission de l’ensemble des populations stellaires qui la constitue. L’émission d’une galaxie en fonction de la longueur d’onde est appelée « distribution spectrale d’énergie ». Chaque processus physique en jeu dans les galaxies laisse son empreinte dans cette distribution. La modéliser permet alors de mesurer des propriétés clés des galaxies telles que leur masse stellaire, leur taux de formation d’étoiles, mais également leur quantité de poussière ou encore si elle abrite un trou noir supermassif. Pour reconstruire l’histoire de formation stellaire des galaxies, il est nécessaire d’obtenir des observations couvrant les domaines de longueurs d’onde allant de l’ultraviolet (UV, émis par les étoiles jeunes à la durée de vie très courte) au proche infrarouge (étoiles vieilles, un bon indicateur de la masse stellaire des galaxies). Cependant, la poussière présente dans les galaxies absorbe une partie de l’émission UV-optique des étoiles et la réémet en infrarouge lointain. Une bonne contrainte sur l’effet de la poussière via sa courbe d’atténuation est donc indispensable pour revenir à l’émission intrinsèque des étoiles et donc à leur histoire de formation stellaire. Pour prendre en compte ces processus et estimer les paramètres physiques des galaxies, il existe des codes de modélisation de la distribution spectrale d’énergie des galaxies. Ces codes sont basés sur des hypothèses de modèles d’émission de populations stellaires, de modèles d’histoire de formation stellaire, ou encore de loi d’atténuation par la poussière, etc. C’est une bonne douzaine de paramètres libres qu’il faut contraindre grâce aux observations. Une des hypothèses clés que ces codes utilisent est la modélisation de l’histoire de formation stellaire. Au premier ordre, ces codes utilisent une forme analytique, c’est-à-dire une fonction mathématique telle qu’une exponentielle décroissante, pour représenter l’histoire de la galaxie. Cependant, les études ont vite mis en avant des problèmes liés à ces représentations trop simples de l’histoire des galaxies. Elles engendrent des biais sur la mesure de la masse stellaire, du taux de formation d’étoiles, et même sur l’âge de la galaxie. Une autre approche a alors été explorée et la vie des galaxies est maintenant divisée en plusieurs intervalles de temps. Le taux de formation stellaire à chacun de ces intervalles est tiré au hasard dans une certaine loi statistique, et le résultat est comparé à la distribution spectrale d’énergie observée. Par essais successifs, on peut ainsi contraindre les paramètres permettant de reconstruire l’histoire d’une galaxie. Cette nouvelle approche permet maintenant de reconstruire de manière plus robuste l’histoire de formation stellaire des galaxies à partir de leur émission panchromatique (à toutes les longueurs d’onde), et donc de remonter dans le temps. ■

Conclusions

La « simple » relation entre le taux de formation d’étoiles et la masse stellaire des galaxies découverte il y a plus de quinze ans a ouvert tout un paradigme dans l’étude de l’évolution des galaxies. Les implications de son existence, sa normalisation, sa dispersion, ont permis aux astronomes de poser des contraintes fortes sur leur mode de croissance global. Cependant, de récentes découvertes ont montré une image plus complexe de la séquence principale avec des galaxies aux propriétés étonnantes enfouies parmi des galaxies tout à fait « normales ». Les questions liées à leur existence ont révélé la nécessité d’obtenir une approche plus dynamique de cette relation et de suivre le chemin qu’empruntent les galaxies sur ce fameux plan « taux de formation stellaire vs masse stellaire ». Cette vision dynamique n’est possible qu’à partir d’une bonne reconstruction de l’histoire de formation stellaire des galaxies. Aujourd’hui cette problématique est au cœur de la recherche autour de l’évolution des galaxies et de nouvelles techniques, issues d’études transdisciplinaires impliquant les mathématiques statistiques, permettent d’avancer grandement. De plus, l’arrivée des données spectaculaires provenant du JWST vont permettre d’étendre toutes ses études aux toutes premières galaxies et de sonder leur enfance.

par Laure CIESLA | Laboratoire d’astrophysique de Marseille | Prix jeune chercheure SF2A 2023

Publié dans le numéro Février 2024

Notes

- Pour toutes les figures, les unités employées dépendent de manière assez technique du décalage cosmologique vers le rouge (redshift) des galaxies. Ces unités ne sont pas explicitées. Les figures montrent qualitativement les comportements des galaxies décrits dans le texte.

- Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) est un observatoire situé dans le désert d’Atacama au Chili géré par l’Eso. Alma est composé de 66 antennes paraboliques qui fonctionnent ensemble pour former un interféromètre, permettant aux astronomes d’observer le ciel dans le domaine des ondes millimétriques et submillimétriques.

Références

■ Ciesla et al. (2017) A&A 608, A41. doi: 10.1051/0004-6361/201731036.

■ Ciesla et al. (2023) A&A 672, A191. doi: 10.1051/0004-6361/202245376.

■ Gómez-Guijarro et al. (2022) A&A, 659, A196. doi: 10.1051/0004-6361/202142352.