par Sylvain Bouley | Juil 12, 2021 | Actualités

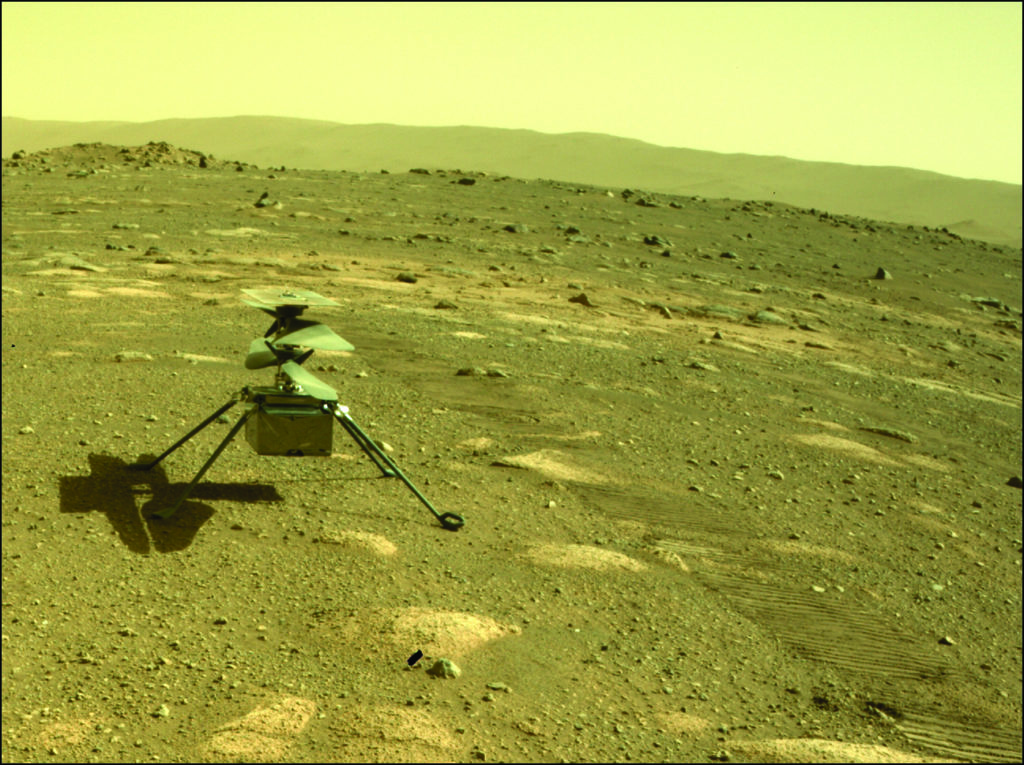

L’atterrissage de Perseverance dans le cratère Jezero a donné lieu à une fabuleuse découverte des environs dans le cratère ; en effet, les photos et les vidéos reçues permettent déjà de proposer un aperçu géologique et morphologique des environs du robot. Au mois d’avril, l’attention est plus particulièrement retenue par les premiers essais de l’hélicoptère Ingenuity, qui, fixé sous Perseverance, a fait le voyage jusqu’au cratère, avant d’être déposé sur le sol de Mars le 4 avril. Là, il a survécu au froid intense des nuits martiennes. Sa mission doit durer un mois, afin de tester la technologie mise en œuvre. Il n’y a aucun instrument scientifique à bord, il s’agit de tester qu’il est possible de faire voler ce type d’appareil dans l’atmosphère ténue de Mars, cent fois moins dense que l’atmosphère terrestre, ce qui nécessite des pales plus imposantes que pour un appareil de la même masse sur Terre et qui tournent beaucoup plus vite ; une aide au décollage est apportée par le champ gravitationnel de Mars, plus faible que sur Terre, qui fait que la masse à soulever peut être sensiblement plus importante que sur Terre. Il est prévu 4 vols pendant ce mois.

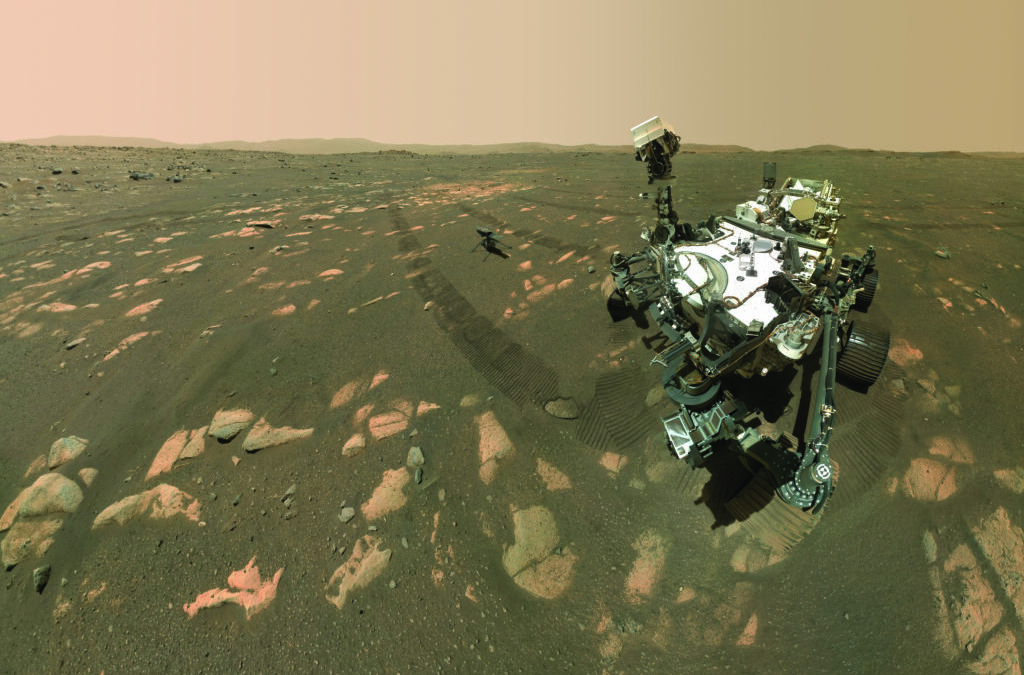

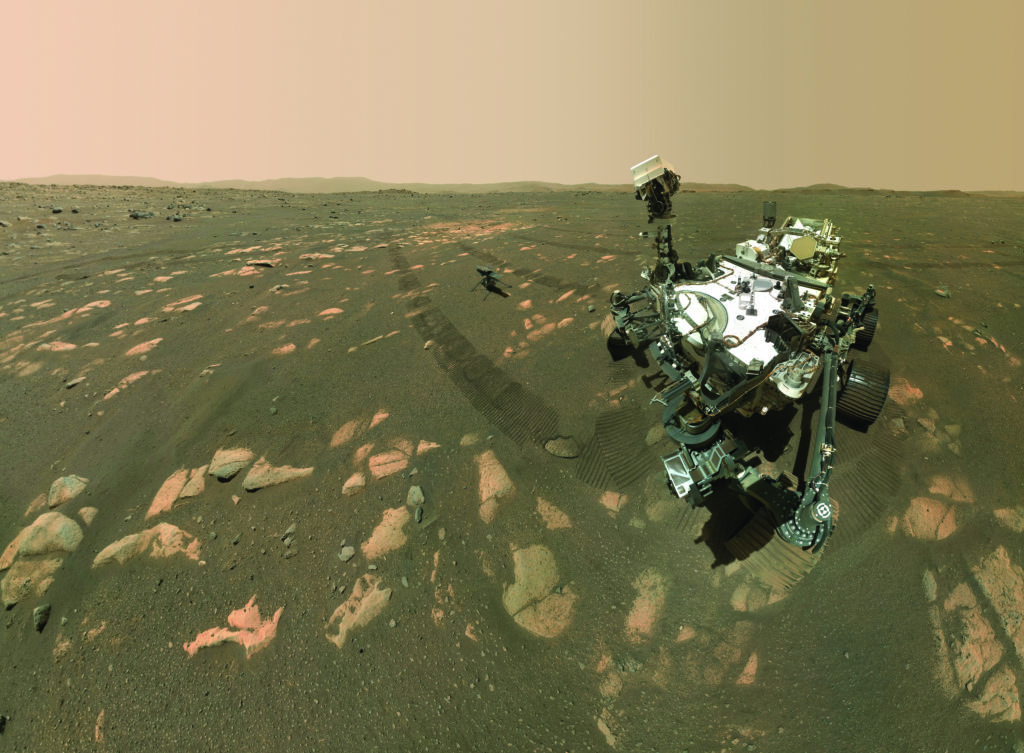

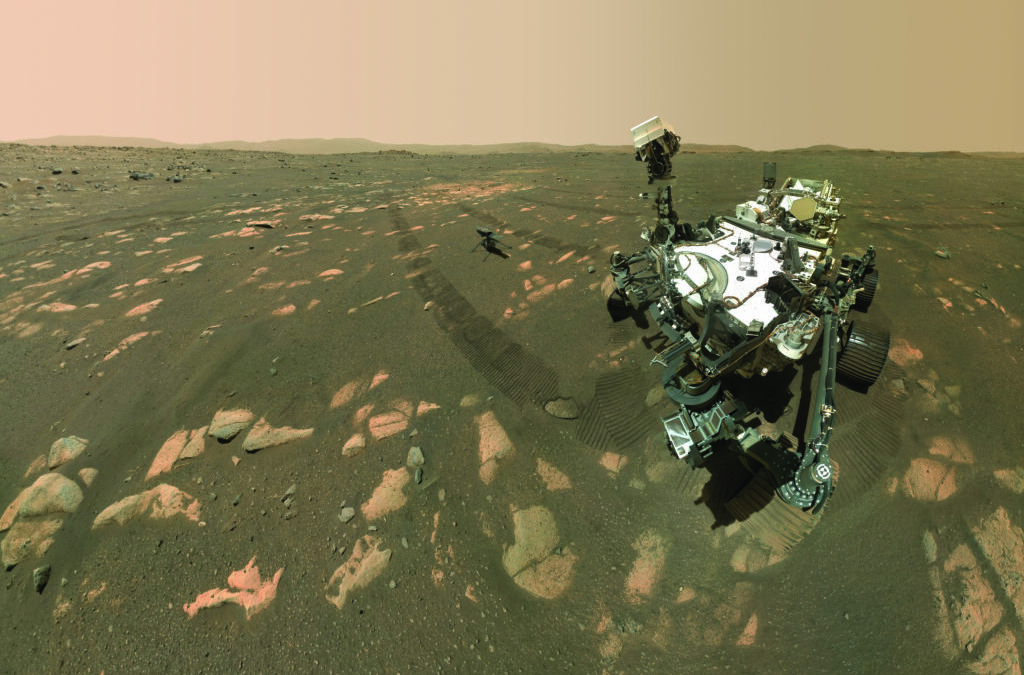

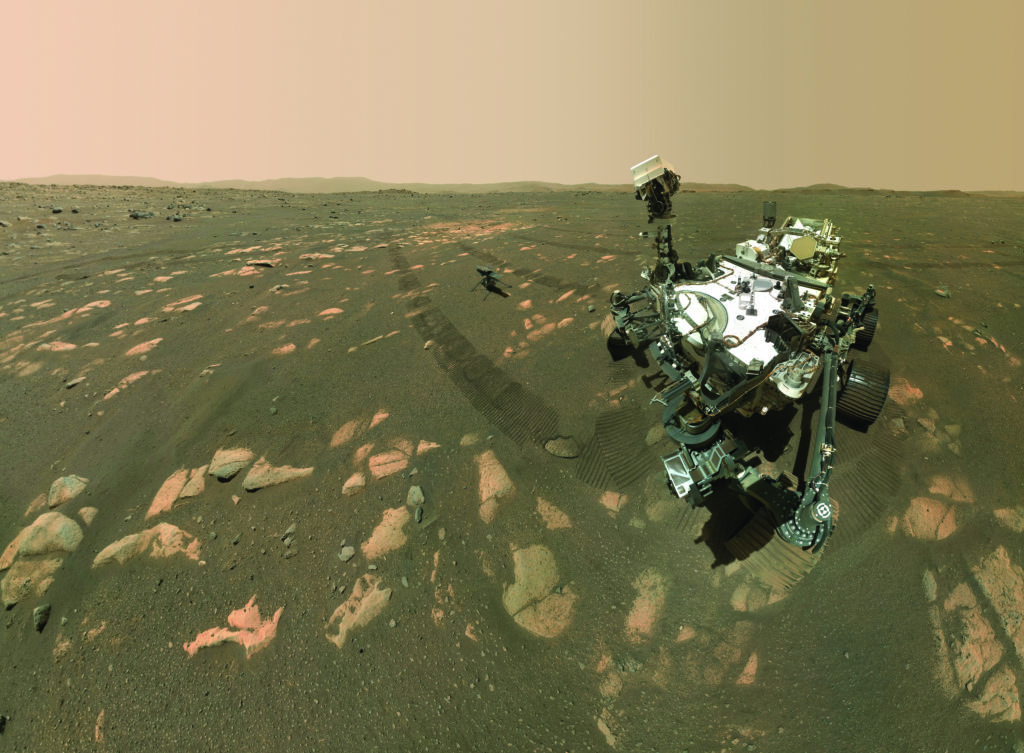

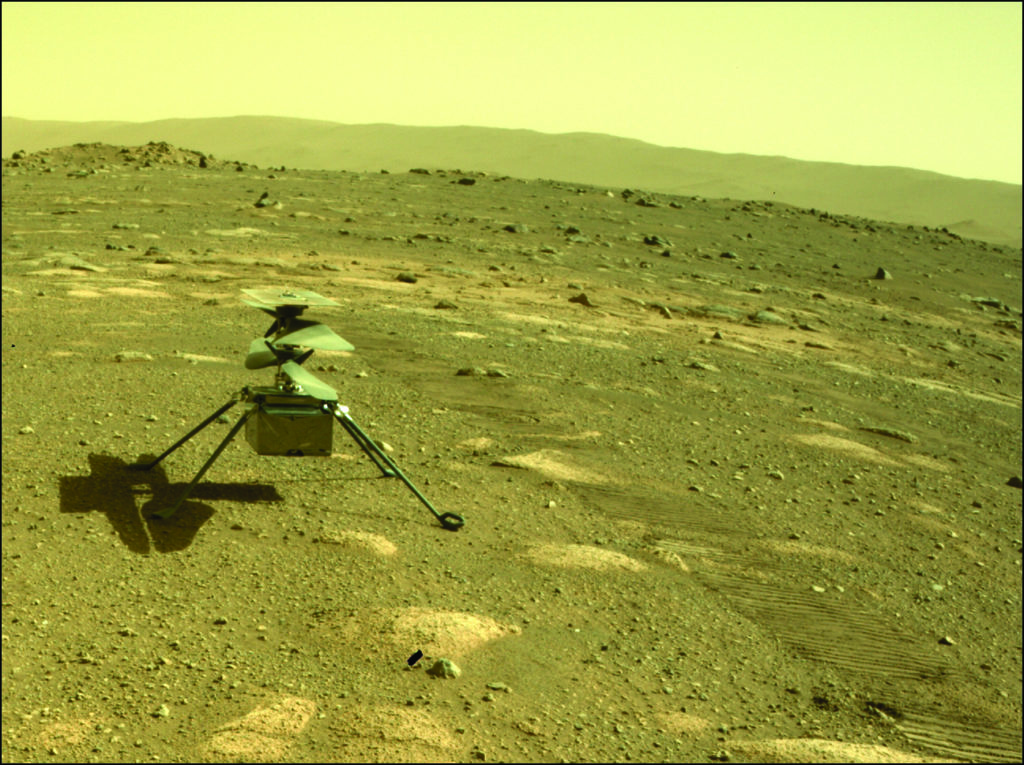

Le rover Perseverance en compagnie de l’hélicoptère Ingenuity. Cette photo a été prise le 6 avril 2021, au 46e sol, à l’aide de l’objectif grand angle de l’instrument SHERLOC situé à l’extrémité du long bras robotique du rover. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

LE PREMIER VOL (lundi 19 avril)

C’est le 7 avril, soit le 47e jour martien (ou sol) de la mission, que les moteurs sont testés, les pales libérées. Tout est contrôlé, vérifié avant le premier vol du petit hélicoptère. Ce vol d’essai a lieu le lundi 19 avril, immortalisé par la caméra WATSON fixée sur le bras robotique de Perseverance. Comme prévu, Ingenuity s’est élevé à environ 3 mètres du sol, a effectué un vol stationnaire avant de pivoter sur lui-même et revenir se poser au sol 30 secondes plus tard.

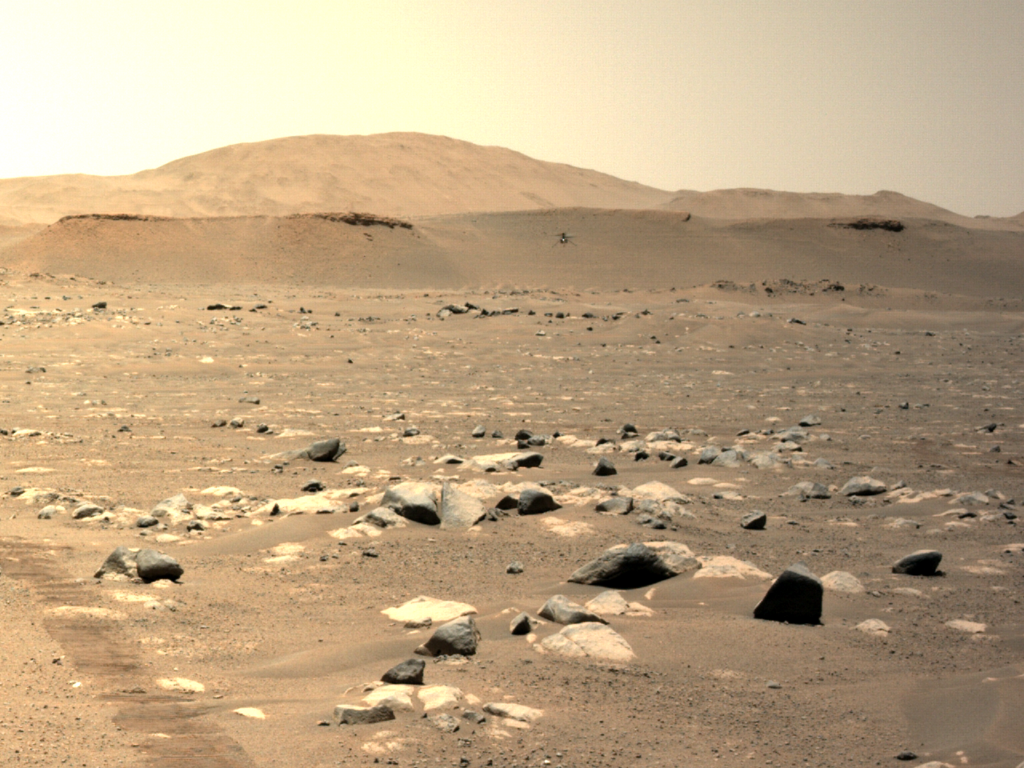

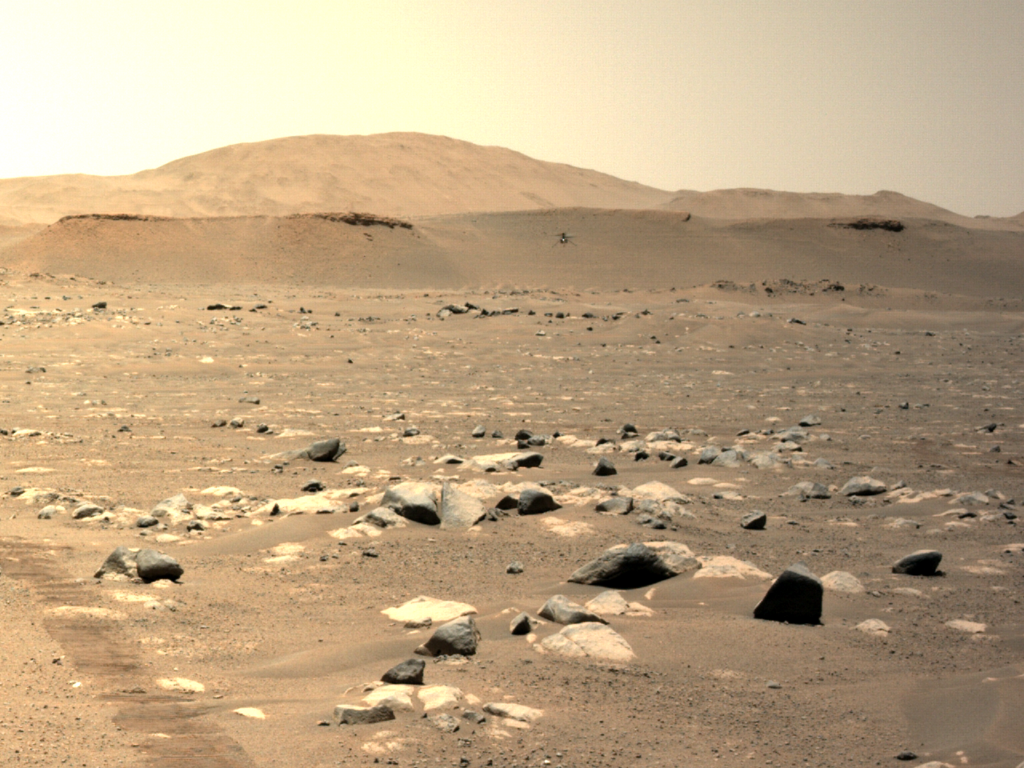

Il a fallu plus de trois heures pour que les données arrivent à la Terre ; Perseverance les a relayées à la sonde MRO[1], en orbite autour de Mars, qui les a ensuite renvoyées vers la Terre via le Deep Space[2] que des décisions devront être prises par le robot, en fonction de paramètres enregistrés par les ingénieurs par exemple sa température sera contrôlée par une sorte de thermostat de bord et des capteurs permettent de suivre les aspérités du terrain Dès lors qu’Ingenuity avait survécu à ce premier vol et prouvé qu’il pouvait recharger régulièrement ses batteries, il était prêt pour ses autres vols programmés pendant son mois d’activités sur Mars. Le second vol a eu lieu le 22 avril ; Ingenuity s’est élevé à une altitude de 5 mètres, a fait un aller-retour de 2 mètres à cette altitude, il est resté 51,9 secondes en l’air et a pu pivoter sur place de 276°. Dimanche 25 avril, Ingenuity a exécuté son troisième vol : à une altitude de 4,87 mètres, il a parcouru près de 50 mètres, pendant 80 secondes, à une vitesse qui a atteint 2m/s (figure). C’est mieux que tous les vols exécutés au cours des tests sur Terre. D’ici à début mai, un autre vol est Network . Ce délai dans les transmissions explique programmé .

PLUS LOIN, PLUS RAPIDE (lundi 25 avril)

Le rover Perseverance de la Nasa est visible dans le coin supérieur gauche de cette image prise par l’hélicoptère Ingenuity lors de son troisième vol, le 25 avril 2021. L’hélicoptère volait à une altitude de 5 mètres à environ 85 mètres du rover.

Cette capture d’Ingenuity par la NAVCAM gauche de Perseverance montre l’hélicoptère lors de son troisième vol, ici en stationnaire, le 25 avril 2021. (NASA / JPL-Caltech)

1. MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) est une mission spatiale de la Nasa ; la sonde orbite autour de Mars depuis le printemps 2006.

2. Le Deep Space Network est le réseau utilisé par la Nasa pour les communications avec les sondes spatiales interplanétaires. Il est composé de 3 stations situées en Californie, en Espagne et en Australie, leur répartition permettant une couverture permanente du Système solaire.

3. Pour en savoir plus sur Ingenuity : go.nasa.gov/ingenuity.

Janet BORG | Institut d’astrophysique spatiale

par Sylvain Bouley | Juil 12, 2021 | Zoom Sur

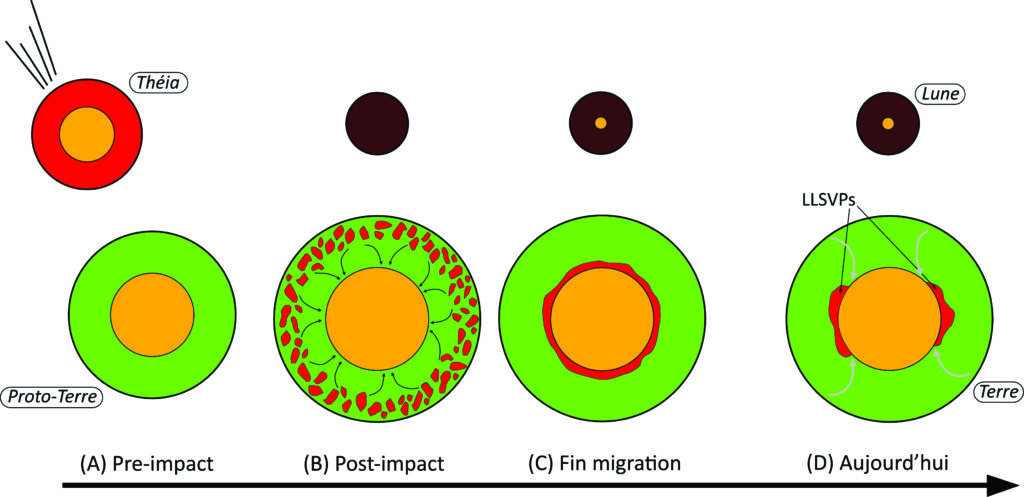

Selon une étude récente, des blocs du manteau de Théia, la petite planète qui a sans doute percuté la Terre il y a 4,47 milliards d’années, auraient été incorporés dans le manteau terrestre et seraient à l’origine d’anomalies sismiques observées aujourd’hui par les sismologues.

Vue d’artiste de l’impact géant. © Dana Berry/SwRI

Anomalies de vitesse sismique

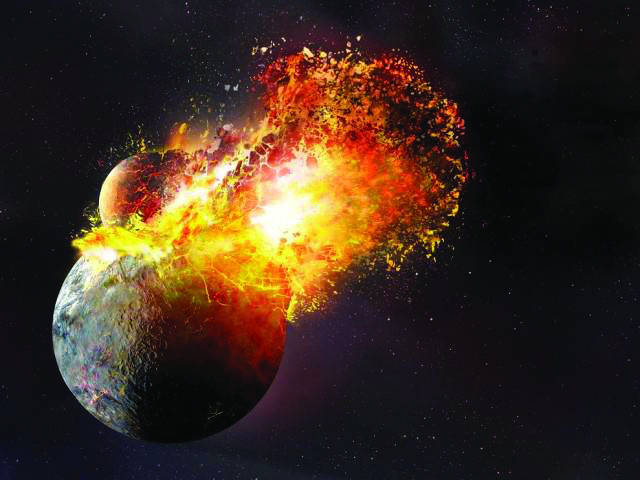

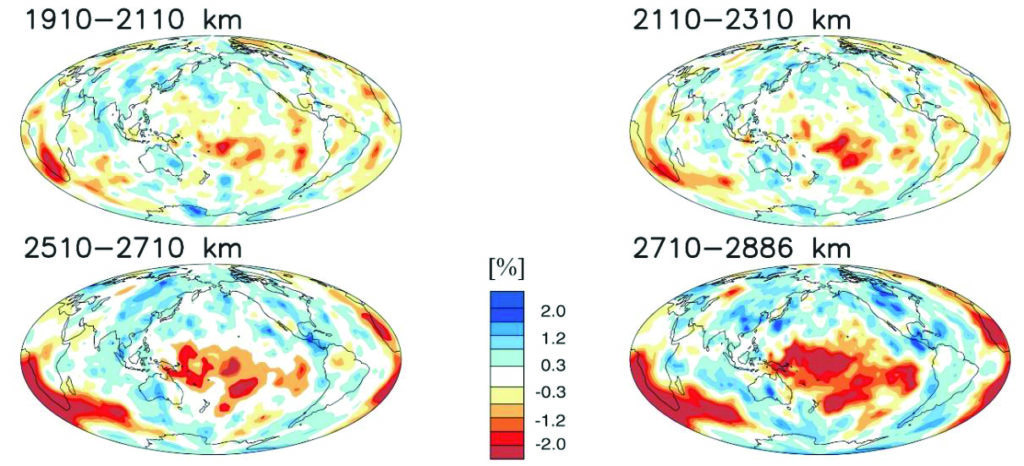

Le manteau terrestre est l’enveloppe rocheuse de notre planète qui s’étend de 25 à 2 890 km de profondeur. Pour déterminer sa structure, les géophysiciens utilisent notamment les ondes sismiques qui s’y propagent. En mesurant le temps de parcours entre les épicentres de séismes (où sont générées les ondes sismiques) et les stations sismiques (où elles sont enregistrées), ils construisent des cartes tomographiques, représentant la vitesse des ondes sismiques en chaque point du manteau. Les variations de vitesse d’un endroit à un autre traduisent des changements de température, de composition ou de phase. L’interprétation de ces cartes est en fait assez délicate, car il est très difficile (pour ne pas dire impossible) de séparer les contributions d’origine thermique des contributions d’origine chimique si l’on ne dispose pas de données supplémentaires et indépendantes des vitesses sismiques. Quoi qu’il en soit, ces cartes révèlent la présence à la base du manteau de deux régions, l’une stuée à la verticale de l’Afrique et l’autre sous le Pacifique, appelées LLSVP1, dans lesquelle la vitesse des ondes de cisaillement (les ondes S) diminue de 2 à 3 % par rapport à sa valeur moyenne à ces profondeurs (fig. 1).

1. Zones de faibles vitesses d’ondes de cisaillement (ondes S) observées à la base du manteau. Les cartes tomographiques représentées ici indiquent les anomalies de vitesse sismique (en %) par rapport à une vitesse de référence, et dans quatre plages de profondeurs différentes. Suivant le code de couleur adopté ici, les ondes S se propagent plus rapidement dans les régions apparaissant en bleu, et plus lentement dans les régions apparaissant en rouge. À partir de 2000km de profondeur, on voit progressivement apparaître deux zones de faibles vitesses (les LLSVP), l’une sous le Pacifique et l’autre à la verticale de l‘Afrique. Tous les modèles établis depuis les années 1990 observent ces zones, avec plus ou moins de détails. Certains modèles récents semblent indiquer qu’elles sont plus morcelées que les cartes représentées sur cette figure. (C. Houser et al. – 2008)

Depuis quelques années, les géophysiciens soupçonnent que ces anomalies sont liées à la combinaison de deux phénomènes : une température plus élevée et un changement de composition, sans doute un enrichissement en oxyde de fer (FeO) de quelques pour cent par rapport au reste du manteau. Il existerait ainsi à la base du manteau des régions grandes comme un continent et épaisses de quelques centaines de kilomètres enrichies en fer, et donc légèrement plus denses que les régions voisines. En supposant que cette hypothèse est exacte, le scénario qui a conduit à la formation de ces régions reste, lui, très mal connu. Les hypothèses qui reviennent le plus souvent invoquent des processus liés à la cristallisation de l’océan magmatique, à la subduction d’une croûte primitive, ou encore à la différenciation partielle du manteau. À l’occasion de la 52e Lunar and Planetary Science Conference, qui s’est tenue en mars dernier, une équipe de chercheurs a proposé une nouvelle hypothèse faisant intervenir l’impact géant dont le système Terre-Lune que nous connaissons aujourd’hui serait issu.

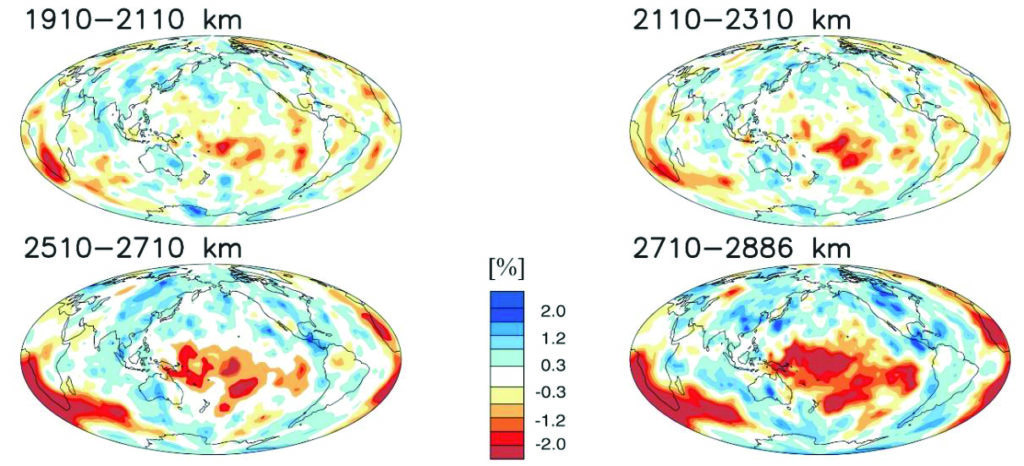

Des résidus de Théia cachés au fond du manteau terrestre

Rappelons d’abord que cet impact serait survenu il y a environ 4,47 milliards d’années (Ga), et qu’il aurait détruit l’impacteur (Théia) et excavé une partie du manteau de la proto-Terre . Une partie des débris serait retombée sur la Terre, et le reste utilisé pour former la Lune. Étant donné sa taille, Théia devait elle aussi être différenciée en un manteau et un noyau. L’hypothèse proposée par Qian Yuan et ses collègues est que le manteau de Théia était composé de matériau globalement plus dense que celui du manteau de la proto-Terre et qu’après l’impact, des petits blocs de ce manteau ont été incorporés tels quels dans le nouveau manteau terrestre (fig. 2). Plus lourds, les morceaux de Théia auraient rapidement migré vers la base du manteau terrestre pour former une petite couche de roches enrichies en oxyde de fer. Les mouvements de convection animant le manteau auraient ensuite remodelé cette couche pour lui donner la forme de deux grands massifs de quelques milliers de kilomètres situés aux antipodes l’un de l’autre. Ce scénario repose principalement sur deux éléments. D’une part, des modèles géochimiques de composition du manteau de Théia établis en 2019, et qui suggèrent que ce manteau était un peu plus riche en oxyde de fer (de 2,0 à 3,5 %) que ne l’est le manteau terrestre actuel. Et d’autre part, une série de simulations numériques reproduisant la formation d’une couche de matériau dense autour du noyau à la suite de la migration de petits blocs disposés près de la surface, puis la déformation de cette couche initiale sous l’effet de la convection du manteau, en particulier des courants descendants.

2. Selon le scénario proposé par Qian Yuan et ses collègues, le manteau de Théia (en rouge) était enrichi en fer par rapport au manteau de la proto-Terre (en vert) (A). Après l’impact, des blocs de ce manteau ont été incorporés dans le manteau terrestre (B). Plus lourds, ils ont migré vers la base de celui-ci pour former une couche de roches plus denses que le reste du manteau (C). La convection du manteau a ensuite remodelé cette couche, notamment sous l’action des courants descendants (flèches grises) qui poussent le matériau plus dense sur les côtés (D). Le résultat serait les grandes régions de faible vitesse sismique observées par les sismologues à la base du manteau et appelées LLSVP. (2021, F. Deschamps)

Cette hypothèse est intéressante, mais elle comporte aussi quelques points faibles. Les simulations numériques supposent que les petits blocs issus du manteau de Théia sont restés solides lors de et immédiatement après l’impact, ce qui est loin d’être certain étant donné les énergies et les températures mises en jeu lors de cet événement. Par ailleurs, certains modèles tomographiques récents suggèrent que les régions de faibles vitesses sismiques observées à la base du manteau, les LLSVP, sont plus morcelées que ce qu’on pensait jusqu’à présent, ce qui pourrait signifier qu’elles sont moins volumineuses que prévu et/ou que le matériau qui les compose est moins dense. Dans ces conditions, l’hypothèse qu’elles sont issues de résidus de Théia s’accorde moins bien avec la taille et la composition supposées de Théia.

Pour tester la validité de leur scénario, Qian Yuan et ses collègues proposent de comparer la composition géochimique des roches basaltiques de certaines îles océaniques (comme Hawaï) avec celle de roches issues du manteau lunaire. Les basaltes océaniques (ou basaltes de points chauds) ont été conduits en surface par des panaches (c’est-à-dire, des courants ascendants composés de roches un peu plus chaudes que le milieu environnant) qui trouvent sans doute leur source dans ou au sommet des LLSVP. Quant aux roches issues du manteau lunaire, il faudra retourner sur notre satellite pour en récolter, car les missions Apollo n’en ont pas rapporté. Des roches de ce type pourraient avoir été exhumées lors de gros impacts, comme celui qui est à l’origine du bassin d’Aitken, près du pôle Sud de la Lune. Cette région revêt donc un intérêt scientifique particulier, et c’est l’une des raisons pour lesquelles la Nasa et l’agence spatiale chinoise projettent d’y envoyer des missions automatiques dans les années qui viennent.

Frédéric Deschamps IESAS, Taipei, Taïwan

par Sylvain Bouley | Juil 12, 2021 | Zoom Sur

Du début des années 1990 jusqu’à nos jours, des missions spatiales dédiées à la recherche de preuves de l’existence d’eau sur la Lune se sont succédé, gérées par différentes agences spatiales. Un aperçu de ces tentatives successives est présenté dans cet article qui montre que de nombreuses questions restent en suspens, en particulier en ce qui concerne l’abondance de la glace.

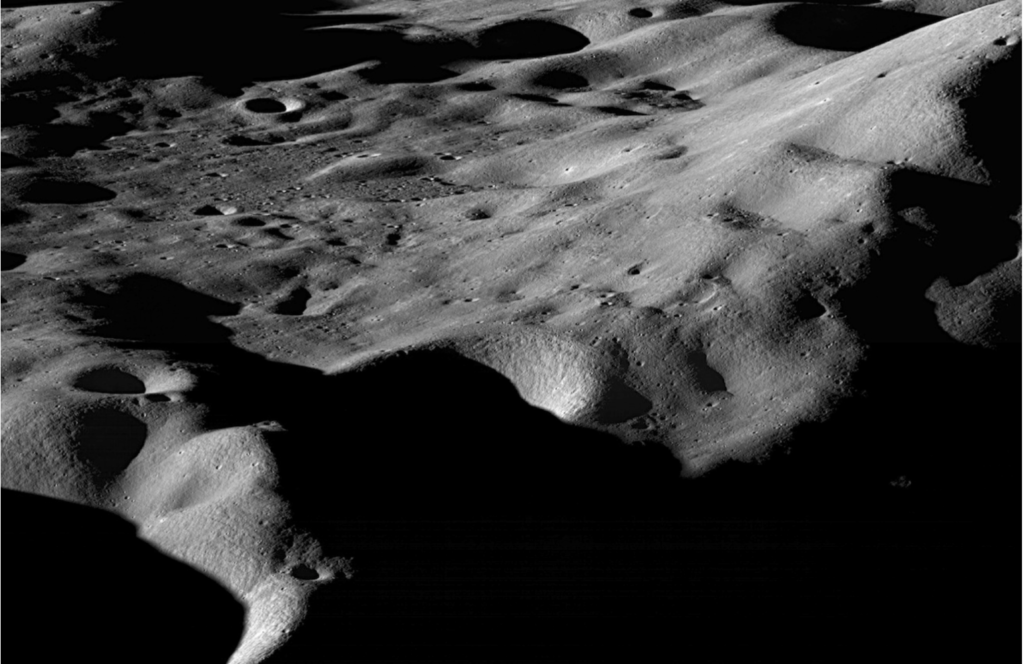

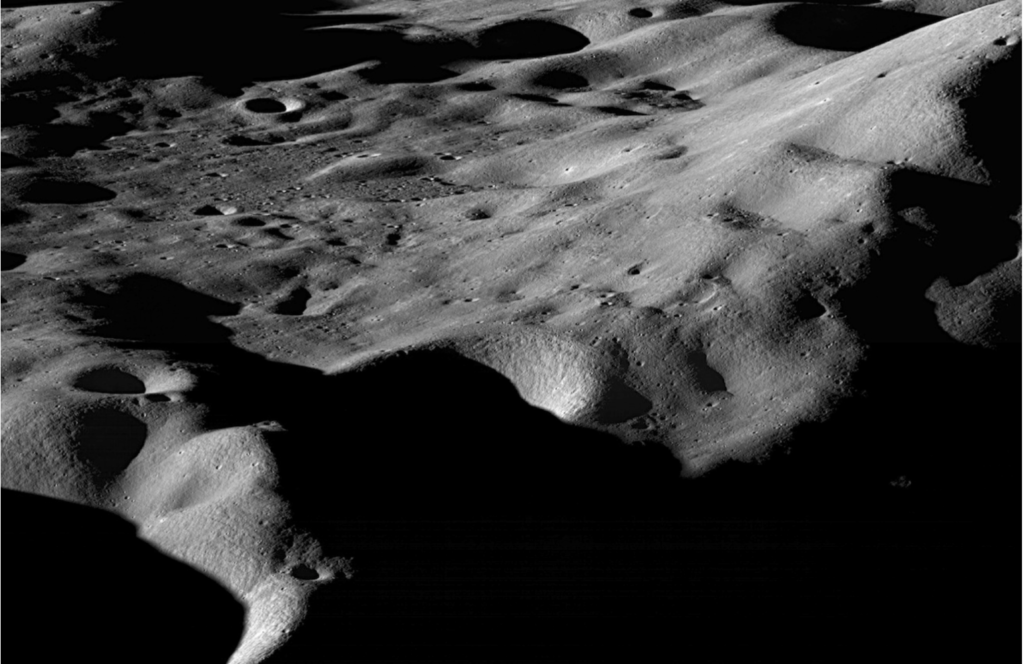

1. Vue oblique du cratère Cabeus observé à 50 km de distance par NAC / Lunar Reconnaissance Orbiter. Le lieu d’impact de LCROSS est dans le cratère en bas et au milieu de l’image. La plupart des ombres dans l’image sont permanentes. (Arizona State U./NASA)

Un peu avant le retour d’échantillons lunaires par l’agence chinoise, la Nasa a annoncé en grande pompe à l’automne 2020 la découverte d’eau sur la Lune. L’annonce concerne deux articles publiés simultanément dans Nature Astronomy : le premier [1] rapporte une détection en infrarouge depuis un spectromètre installé sur l’avion SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) de la Nasa et de l’agence spatiale allemande (DLR) et concerne l’eau contenue dans des minéraux, présente aux basses latitudes. Le second article [2] modélise la surface à partir de données orbitales existantes à haute résolution, et donne une nouvelle estimation des zones où la glace peut s’accumuler dans les régions polaires. Cette coïncidence ne doit rien au hasard : les études s’inscrivent dans un programme à long terme consacré à l’eau lunaire.

Dans les années 1970, l’étude des échantillons Apollo et Luna avait montré qu’ils sont essentiellement anhydres, sans eau libre (H2O) ni terminaison hydroxyle (OH), y compris dans les minéraux hydrophiles tels qu’argiles et amphiboles (silicates apparentés aux pyroxènes mais incluant des terminaisons hydroxyles). Les faibles traces d’eau étaient attribuées à des contaminations lors du voyage de retour dans les capsules Apollo ou lors de l’atterrissage. Il y avait consensus pour dire que non seulement la Lune était dépourvue d’eau en surface (ce qui s’explique par les températures diurnes maximales), mais que son manteau avait toujours été globalement sec.

Les années 1990: les missions Clementine et Lunar Prospector

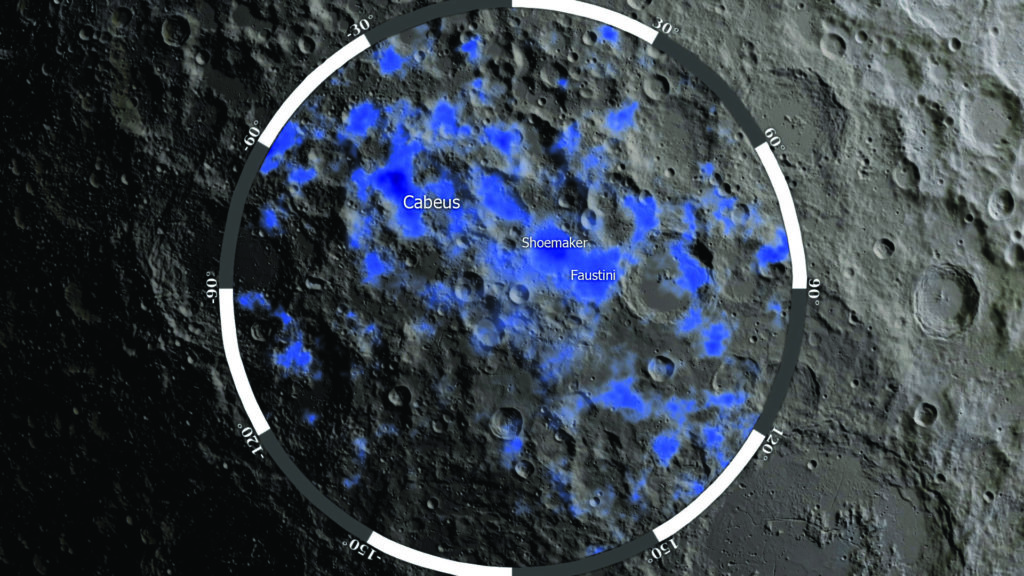

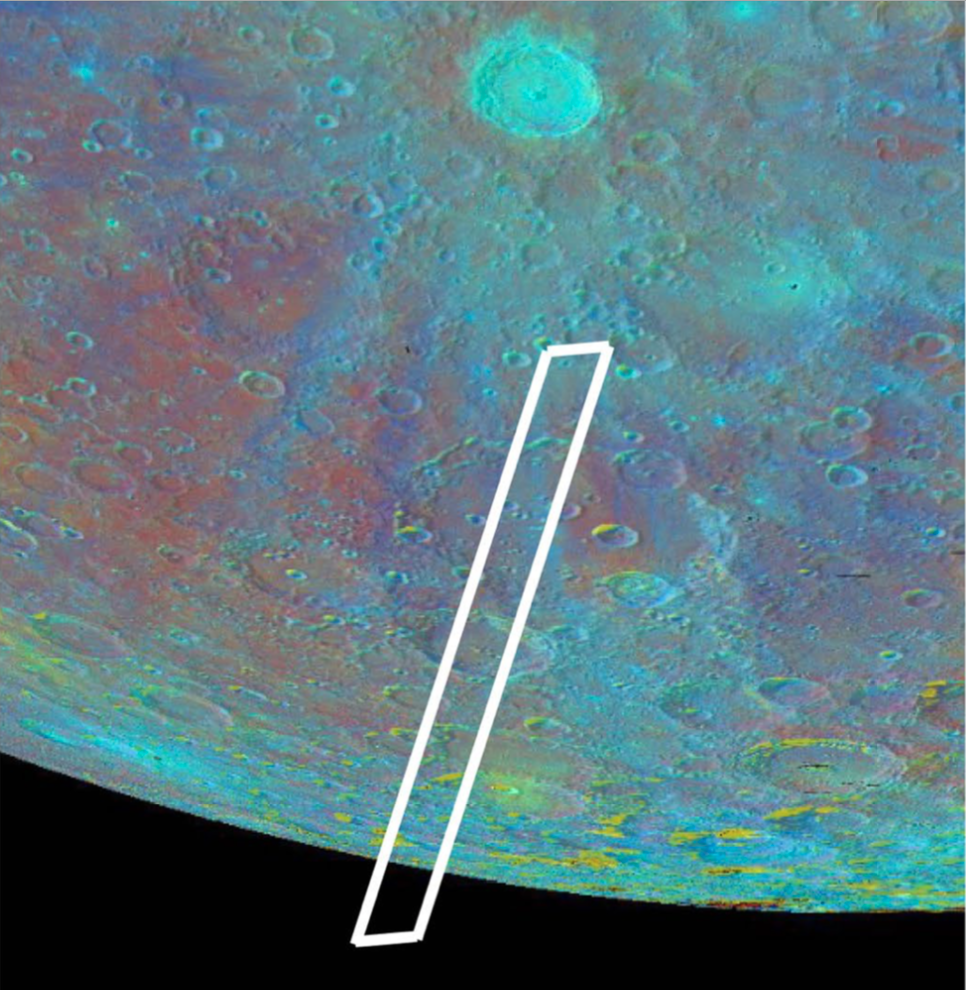

Paradoxalement, l’histoire moderne de l’eau lunaire commence sur Mercure en 1992. À la surprise générale, le radiotélescope d’Arecibo indique alors la détection de glace d’eau dans les régions polaires de Mercure, dans des fonds de cratères qui restent en permanence à l’abri du Soleil et où la température est perpétuellement très basse, de l’ordre de 100 K, malgré la proximité du Soleil, l’absence d’atmosphère et l’effroyable température diurne. Ces régions constituent des « pièges froids » où l’eau présente en surface a pu s’accumuler sous forme de glace et perdurer pendant des milliards d’années. Cette détection relançait la question de la présence de glace aux pôles de la Lune, modélisée depuis le début des années 1960 et jugée très probable, la température maximum des zones à l’ombre étant tout aussi basse que sur Mercure (fig. 1). Mais les pôles lunaires sont plus difficilement observables depuis la Terre et les observations d’Arecibo restèrent infructueuses.

À l’échelle de temps considérée, les impacts de comètes et d’astéroïdes constituent évidemment un apport d’eau quantitativement important, et d’un intérêt fondamental pour étudier l’origine de l’eau terrestre et la nébuleuse primordiale. Mais il existe deux autres apports potentiels : d’une part, l’eau du manteau qui peut se retrouver comme eau constitutive dans les roches volcaniques sous forme H2O ou hydroxyle OH ; d’autre part, l’implantation de protons (noyaux d’hydrogène) du vent solaire dans le régolithe, a priori concentrés dans les premiers mètres de la surface selon l’efficacité des mécanismes de brassage vertical. Si molécules et radicaux sont remobilisés, ils pourraient migrer en surface et se trouver coincés dans les pièges froids avant de s’échapper de la surface.

En 1994, la Nasa se fait un peu forcer la main par le département de la Défense américine qui souhaite tester des capteurs modernes dans l’espace. C’est l’origine de la mission Clementine, première mission lunaire Nasa depuis Apollo et donc, notamment, la première à embarquer des capteurs numériques [3]. Celle-ci confirme l’existence de zones qui ne voient jamais la lumière du Soleil dans les régions polaires, notamment dans l’hémisphère Sud à cause de la topographie tourmentée du bassin Pôle Sud-Aitken, un des plus grands bassins d’impact connus, dont Clementine venait justement de révéler l’étendue ; ces régions sont parmi les plus froides du Système solaire. La difficulté pour l’étude de leur composition est évidemment d’observer des régions jamais éclairées par le Soleil, ce qui impose de mesurer une émission provenant de la surface (infrarouge thermique, particules, etc.) ou de recourir à des méthodes actives (diverses techniques radar).

Ces régions n’étant de surcroît pas facilement observables depuis la Terre, une expérience de radar est mise au point en utilisant l’antenne grand gain de Clementine comme émetteur et les stations au sol comme récepteurs ; elle conclut dans un premier temps à la présence de glace, comme sur Mercure. Cette interprétation a toutefois été remise en cause lorsque des observations depuis Arecibo ont montré des signatures similaires dans les régions équatoriales, où la présence de glace est exclue – il s’agirait finalement plutôt d’un effet de la rugosité de surface, et la question de la glace lunaire restait ouverte.

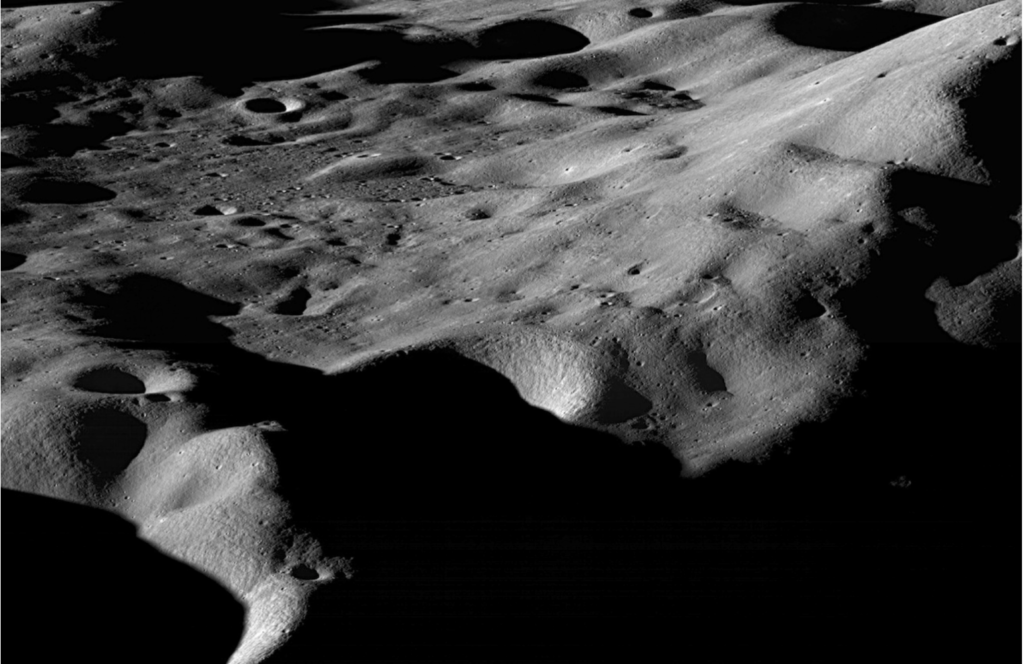

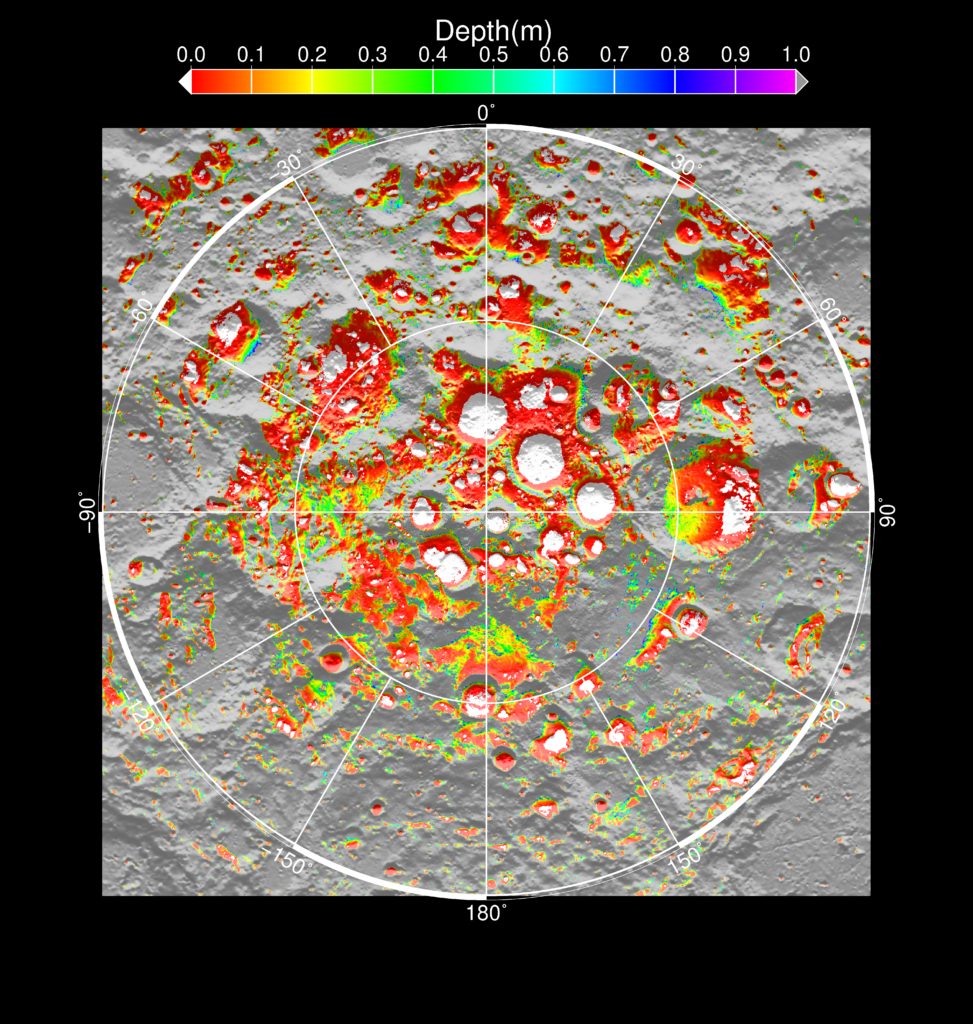

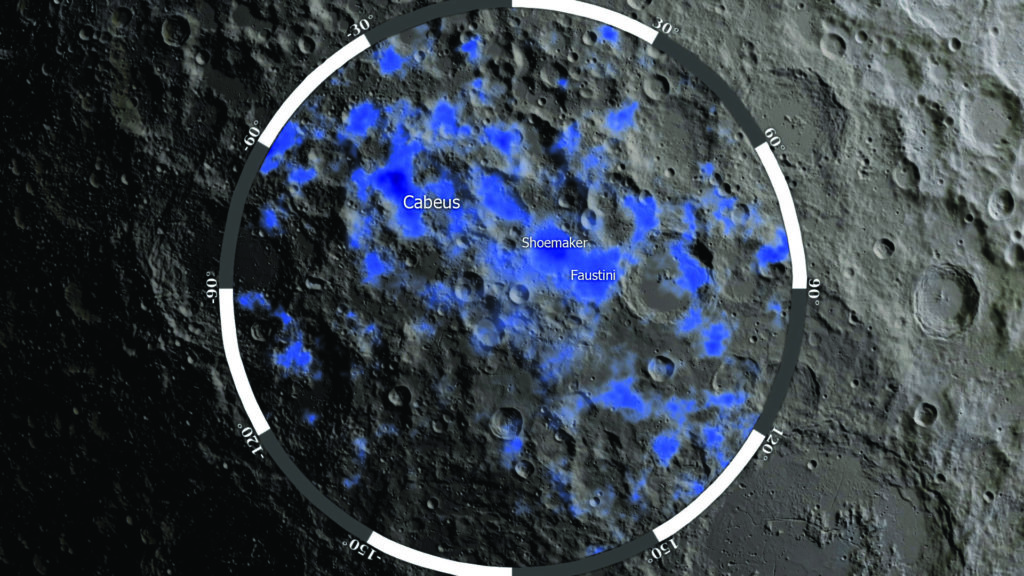

2. Estimation de la glace souterraine autour du pôle Sud (latitude > 80°), selon les mesures de neutrons LEND/LRO intégrées durant plusieurs années. (NASA Goddard Space Centre)

La mission suivante, Lunar Prospector (1998-1999), systématise l’étude de la composition, et la recherche d’eau en particulier. Parce qu’ils ne travaillent pas en lumière réfléchie, les spectromètres gamma et neutrons sont tous deux capables d’observer les régions qui restent en permanence à l’ombre. Les neutrons détectés sont produits par des rayons cosmiques frappant la surface. Le spectromètre à neutrons différenciait neutrons épithermiques (rapides) et thermiques (ralentis par une collision avec H) et permettait donc d’évaluer le nombre d’atomes d’hydrogène en surface avec une très bonne précision (0,01 % en volume). Le spectromètre gamma confirmait la détection des neutrons épithermiques. La méthode est sensible jusqu’à des profondeurs de l’ordre du mètre. La cartographie (à basse résolution) montre des maxima d’hydrogène dans les régions polaires, notamment au Sud, mais aussi des enrichissements locaux dans les régions équatoriales. Les premiers correspondent à la glace d’eau piégée dans les régions perpétuellement à l’ombre (fig. 2), les seconds à l’implantation de protons du vent solaire dans le régolithe lunaire, éventuellement enfouis dans les premiers mètres.

La mission Lunar Prospector se termine par un crash volontaire au fond du cratère Shoemaker, une de ces régions jamais illuminées près du pôle Sud (fig. 3,). Le panache soulevé, observé depuis la Terre, aurait pu permettre d’observer les quantités d’eau stockées là, mais aucune signature n’a été observée. Outre la détection indirecte de glaces polaires, Lunar Prospector a bien mis en évidence la présence d’hydrogène aux basses latitudes, mais sous une forme inconnue.

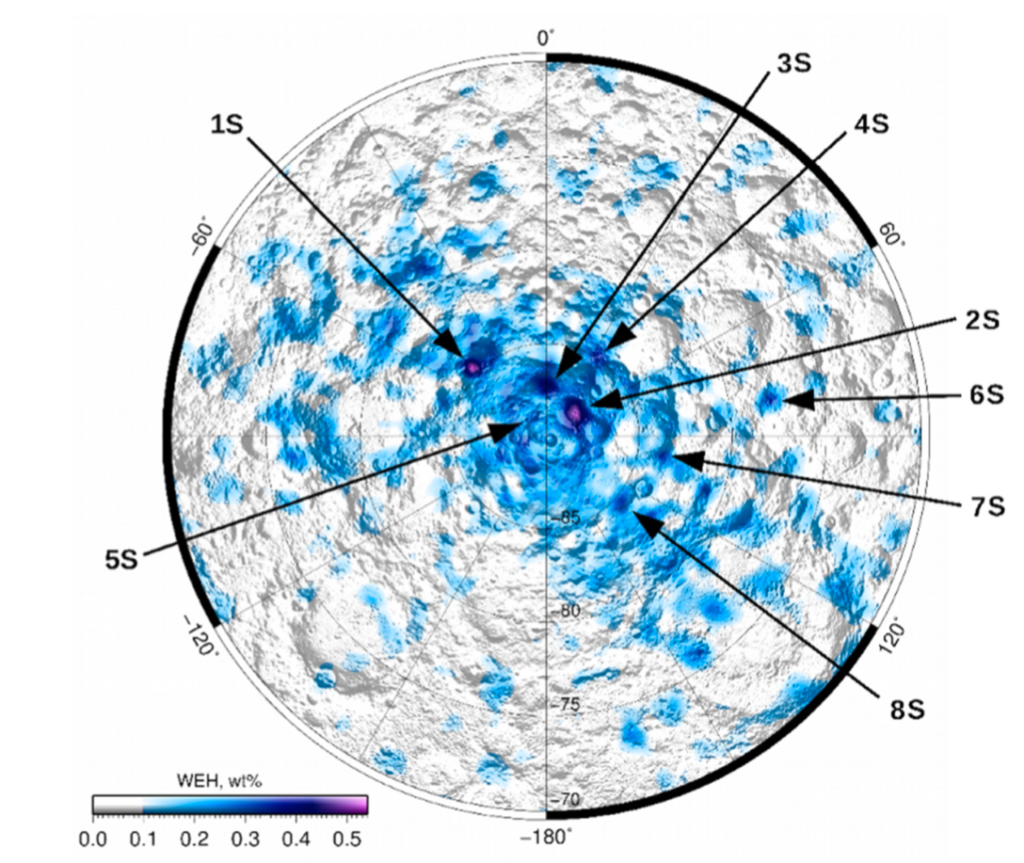

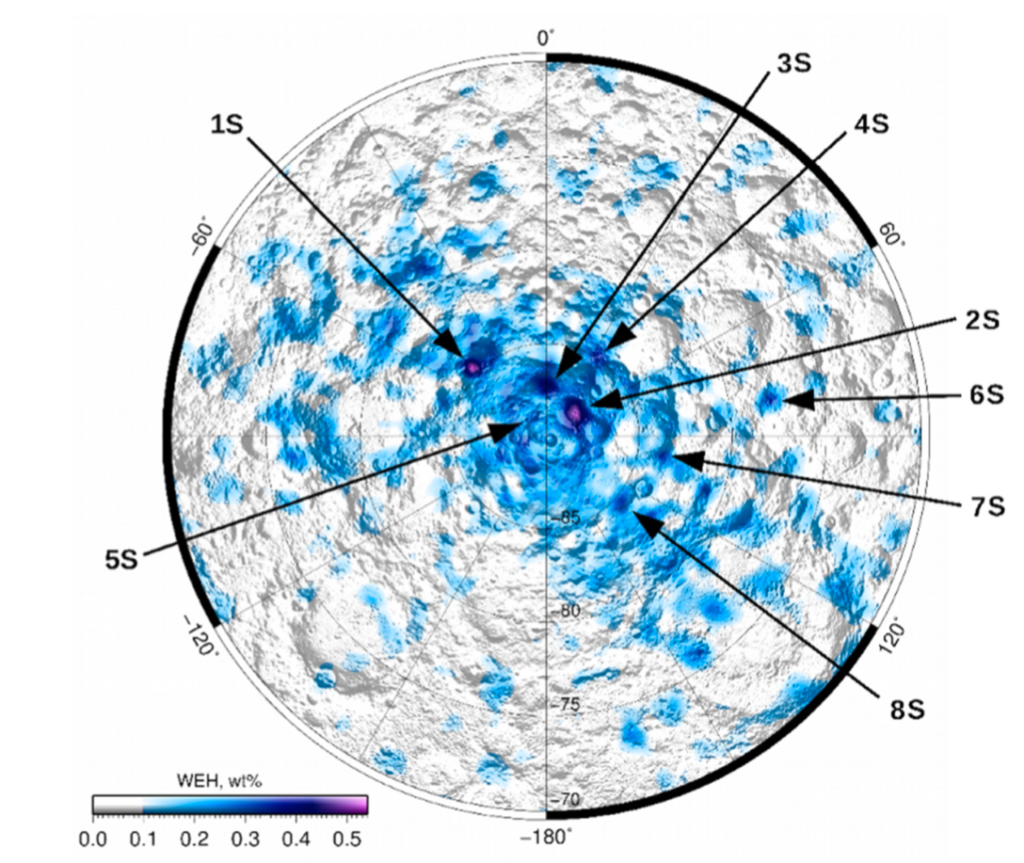

3. Carte de l’abondance en eau dérivée de l’hydrogène, selon les mesures de neutrons LRO. Les flèches désignent les régions où la quantité d’hydrogène est maximale ; 1S est le site d’impact de LCROSS, 2S celui de Lunar Prospector.

Les années 2000: un nouveau départ

Une dizaine d’années plus tard, la Lune redevient à la mode auprès des agences spatiales. Les missions européenne Smart-1 (2003-2006) puis japonaise Kaguya (2007-2009) refont une cartographie précise avant d’être précipitées en surface, tandis que la mission indienne Chandrayaan-1 (2008-2009) embarque le premier spectroimageur couvrant les signatures infrarouges d’OH et H2O (M3) ainsi qu’une petite sonde d’impact lancée dans le cratère Shackleton, au plus près du pôle Sud. Aucun de ces impacts n’a permis de détecter l’eau attendue.

Les deux missions américaines Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) et LCROSS sont lancées simultanément en octobre 2009. LCROSS est entièrement tournée vers la recherche d’eau et reprend en grand l’expérience d’impact de Lunar Prospector : c’est cette fois l’étage de propulsion Centaur qui est précipité vers une zone d’ombre (le cratère Cabeus) (fig. 4), le panache étant observé par la sonde elle-même qui le traverse en suivant le Centaur avec 4 minutes de retard. Les télescopes terrestres, ainsi que Hubble et la sonde LRO observent eux aussi le panache à la recherche de signatures d’eau, de composés organiques et de produits de décomposition.

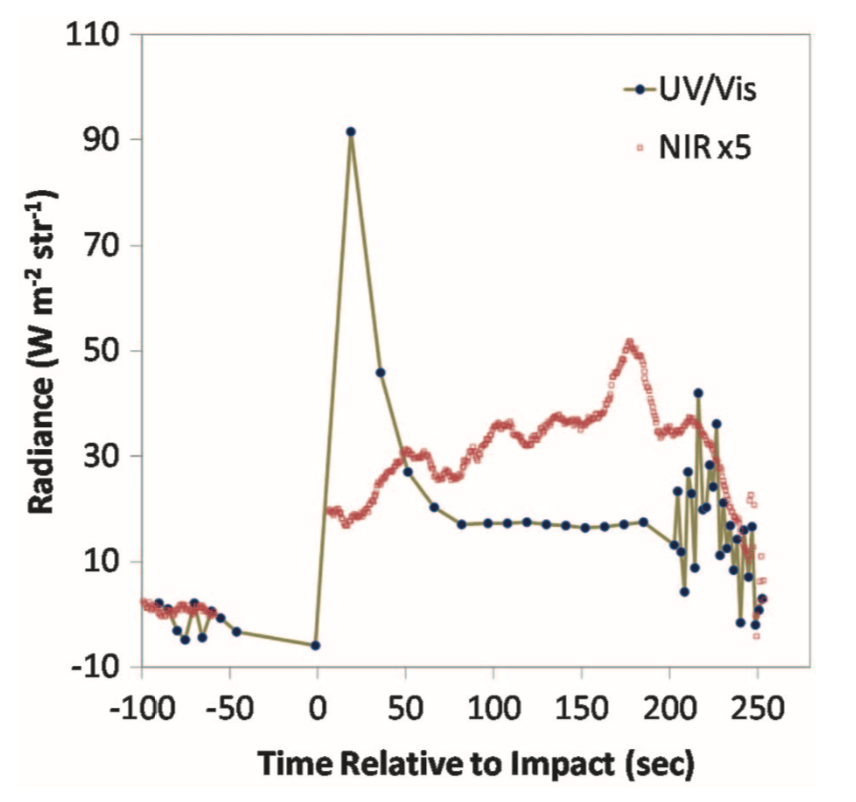

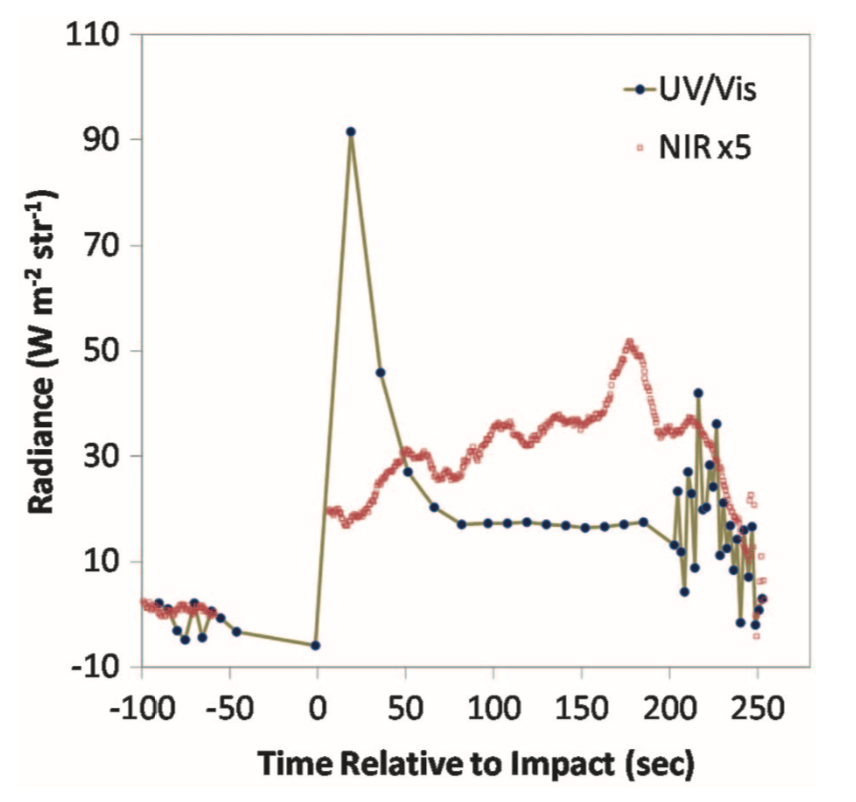

4. Luminosité totale du panache de l’impact LCROSS mesurée par la sonde de suivi en visible (vert) et en infrarouge (rouge). L’analyse des signatures spectrales montre la présence de vapeur d’eau et de glace pour un total de 5,6 %.

Le panache a été bien moins important et lumineux que prévu, mais des détections ont bel et bien été rapportées par la suite, avec une abondance d’H2O de l’ordre de 5 % en masse pour cette région particulière – la seule détection nette à la suite d’un impact, et pendant longtemps le plus solide indice de la présence de glace H2O en surface. Le radar de Chandrayaan-1 a montré ensuite que Cabeus est en fait pauvre en glace comparé à d’autres cratères de la région. Il a également mis en évidence 40 sites plongés dans l’ombre en permanence dans les régions polaires Nord, qui correspondent potentiellement aux quantités de glaces inférées des mesures de neutrons de Lunar Prospector.

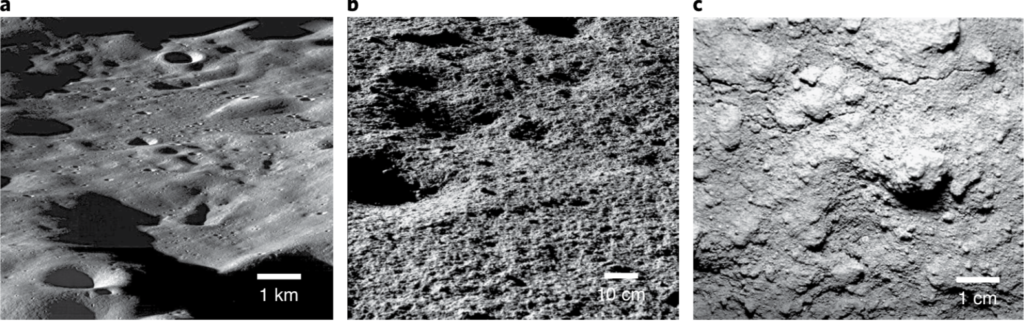

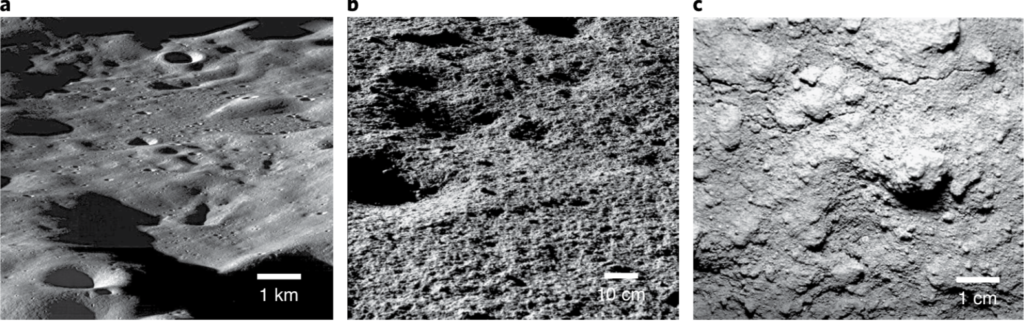

5. Ombres en surface à différentes échelles: a) Vue oblique du cratère Cabeus observé à 50 km de distance par Lunar Reconnaissance Orbiter / NAC ; b) Image du rover Chang’e-3 / Yutu ; c) Image Apollo 14 du régolithe lunaire. (Hayne et al 2020, Fig 1 – 10.1038/s41550-020-1198-9)

LRO, qui est toujours opérationnelle, a par ailleurs fourni d’importantes contraintes sur la présence d’hydrogène et sur les conditions thermiques à la surface. Son spectromètre UV Lyman alpha et son lidar indiquent également des signatures probables de glace dans des zones d’ombre permanente. L’article récent de Paul Hayne et de son équipe utilise les images et les modèles numériques de terrain produits par LRO pour modéliser la surface à très haute résolution et identifier les zones en permanence à l’ombre jusqu’à des tailles inférieures au centimètre (fig. 5). Dans un second temps, il utilise les observations du radiomètre pour déterminer lesquels peuvent effectivement fonctionner comme des pièges froids – ils sont en fait tous situés à des latitudes supérieures à 80°. Ce travail montre qu’en dehors des grands cratères des régions polaires, la glace peut se maintenir dans des niches d’une taille de 10 centimètres, alors que les niches plus petites, bien qu’instables, peuvent constituer des abris temporaires et influer sur le transport d’eau en sur- face (fig. 6).

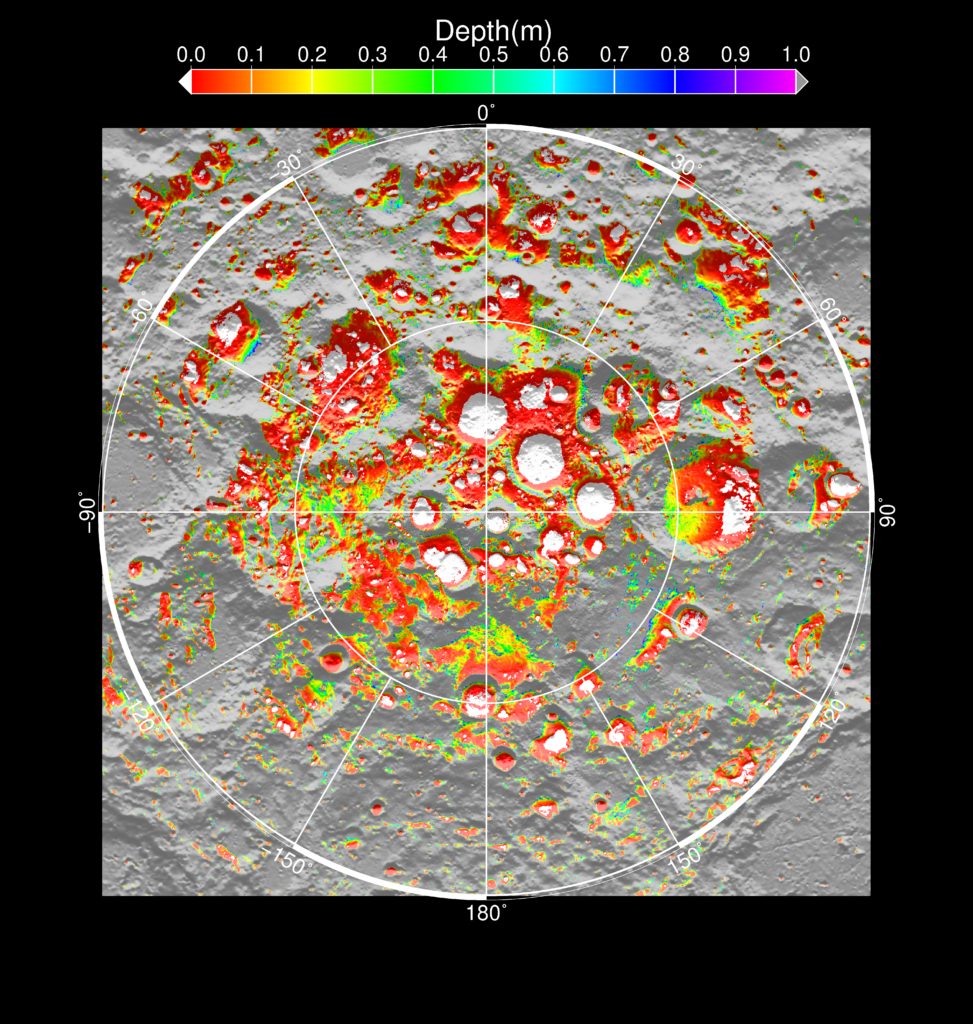

6. Profondeur de stabilité de la glace autour du pôle Sud (latitude > 80°), modélisée sur la base des observations Diviner / LRO. Les zones en blanc sont des pièges froids où la glace est stable en surface. (Paige et al. 2010, fig 1D – 10.1126/science.1187726)

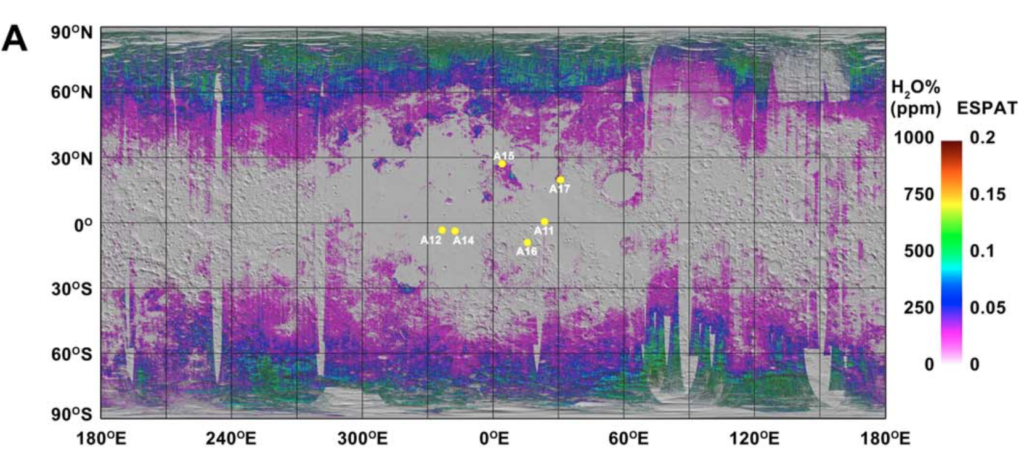

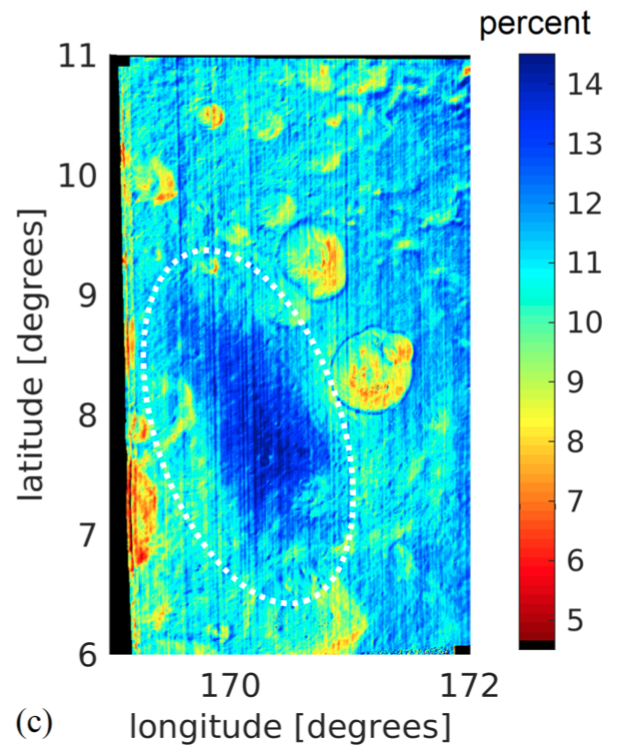

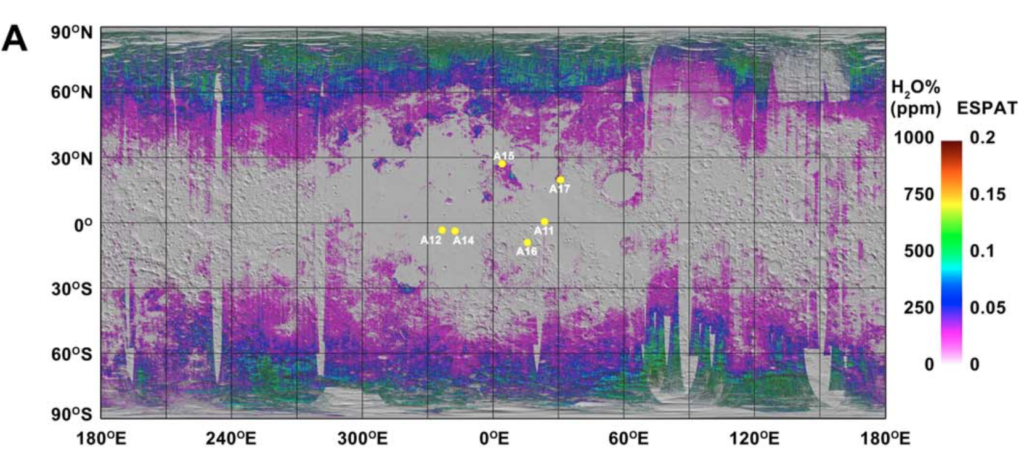

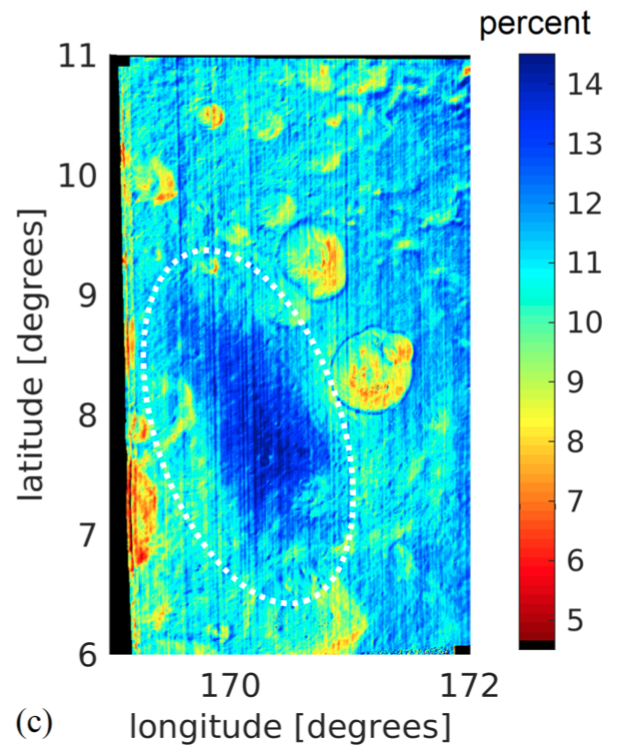

La première détection d’eau dans les minéraux (en fait OH ou H2O) est généralement attribuée à l’instrument M3 sur Chandrayaan-1. Celle-ci a été rapportée en octobre 2009, accompagnée de confirmations par d’autres spectromètres en infrarouge sur les missions Cassini (Nasa/Esa/Asi) et Deep Impact (Nasa) obtenues durant des survols de la Lune. Cette méthode ne détecte la composition que dans la couche superficielle, de l’ordre du micron, et bien sûr dans des régions illuminées. Au-delà de la simple confirmation, les détections par Cassini et Deep Impact apportent une validation fondamentale à la cartographie de la surface par M3 (fig. 7) : celui-ci, dédié aux minéraux volcaniques, ne couvrait qu’en partie la signature OH-H2O à 3 μm et utilisait donc un paramètre spectral indirect. Les instruments de Cassini et Deep Impact, destinés au système de Saturne et à une comète, étaient optimisés pour les glaces ; ils couvraient ce domaine spectral sans la moindre ambiguïté et permettaient de relier le paramètre mesuré par M3 à une quantité d’eau.

7. Carte d’hydratation des sols dérivée des observations M3, et estimation du contenu en eau (projetée sur l’altimétrie LOLA/LRO). Les régions sans détection sont en gris, les sites d’atterrissage Apollo sont signalés en jaune. (Li & Miliken 2017 – 10.1126/sciadv.1701471)

Que sait-on aujourd’hui ?

Les analyses convergent vers une concentration d’eau de 10 à 1 000 ppm (parties par million) avec des maxima aux hautes latitudes et près du terminateur, mais aussi dans certains cratères récents des highlands lunaires. Cela représente environ un verre d’eau par terrain de football, selon l’unité qui devient commune chez les planétologues américains. Bien qu’il soit impossible de distinguer par cette méthode

OH et H2O, il s’agit dans tous les cas d’eau ou d’hydroxyles adsorbés ou constitutifs 8 dans les minéraux: l’eau libre ou faiblement liée n’est pas stable en deçà des hautes latitudes, car elle est rapidement photodissociée. Le maximum près du terminateur et l’absence de corrélation avec l’hydrogène des détecteurs à neutrons laissent penser que ces espèces se déplacent sous l’effet du réchauffement, un mécanisme proposé dès le début des années 1960 et qui pourrait alimenter les pièges froids. Les variations diurnes observées par Deep Impact semblent indiquer une origine liée aux protons du vent solaire.

8. Absorption à 3 μm à proximité du cratère Dufay, mesurée par M3 juste avant midi. La zone encerclée est anormalement claire et hydratée mais de même composition que le voisinage. Elle pourrait résulter d’un impact de comète dans certaines conditions. (Wöhler et al 2019 – 10.1051/0004-6361/201935927)

Des analyses plus récentes des mesures M3 ont montré quelques maxima d’absorption locaux aux basses latitudes plus marqués que dans les régions polaires, notamment une région qui pourrait correspondre à un impact relativement récent de météorite ou de comète (fig. 8). Une autre réanalyse très minutieuse des observations M3 a porté sur des régions polaires illuminées indirectement par réflexion sur les parois de cratères, et donc très peu chauffées. Elle a confirmé des signatures de glace, corrélées à celles fournies par les instruments de LRO. La plupart de ces sites correspondent bien à des températures maximales très basses et sont donc des pièges froids, mais ils ne représentent qu’une proportion restreinte des pièges froids actuels. Cela recoupe une hypothèse précédemment formulée selon laquelle l’axe de rotation de la Lune aurait légèrement basculé à une date inconnue, ce qui aurait entraîné la sublimation d’une partie de la glace piégée depuis la formation de la surface. Le fait que les pièges froids apparus après ce basculement ne soient pas remplis suggère que la glace polaire a été mise en place en des temps anciens et ne s’accumule plus de façon significative depuis longtemps.

Parallèlement à ces observations orbitales, de nouvelles analyses de certains échantillons Apollo ont finalement montré en 2008-2011 la présence de traces d’H2O et OH dans des basaltes et des verres pyroclastiques (d’origine volcanique), au-delà de contaminations accidentelles. Cela implique la présence d’eau dans les magmas lunaires, ce qui modifie profondément la compréhension des mécanismes volcaniques, et suggère une source interne pour l’eau observée en surface. Ce mécanisme, ainsi que l’implantation de protons du vent solaire couvrent largement les quantités d’OH et H2O estimées en surface. L’apport des astéroïdes et comètes est beaucoup plus difficile à évaluer, tant il dépend des populations d’impacteurs, des conditions de collision et des phénomènes d’échappement qui suivent de tels événements. Il semble néanmoins couvrir lui aussi les observations, et devrait s’accompagner d’autres composés volatils (organiques) qui pourraient pareillement s’accumuler dans les régions polaires.

Les trois instruments mis en œuvre en 2009 dans la détection d’eau sont des spectromètres en proche infrarouge couvrant la bande à 3μm de l’eau–il s’agit en fait de l’association de deux bandes de vibration OH et d’une bande H2O moins marquée et compliquée par une émission thermique très variable. Impossible dans ces conditions de distinguer OH d’H2O.

9. Image du cratère Clavius sur la carte composite UV-Vis Clementine. Le contour représente la fente du spectromètre de SOFIA. (Hanniball et al 2020, Fig Ext 6b – 10.1038/s41550-020-01222-x)

Les mesures récentes de SOFIA (fig. 9, p. 35) concernent quant à elles la bande à 6 μm d’H2O et sont sans ambiguïté, car il n’y a pas de bande d’OH à proximité. Cependant, elles sont pour l’instant limitées à deux régions de la Lune. Les signatures observées sont similaires à celles de minéraux ou de météorites hydratés, et correspondent à des concentrations dans les verres lunaires de 100 à 400 ppm en masse, soit quatre fois plus que les échantillons Apollo les plus hydratés. L’interprétation proposée est que l’eau est piégée dans des sphérules de verre créées lors d’impacts de micrométéorites ; l’eau elle-même peut être apportée par les micrométéorites, mais la comparaison avec les résultats de la mission américaine LADEE dédiée à l’exosphère lunaire indique qu’elle est plus probablement créée lors du choc, à partir des hydroxyles présents dans le régolithe.

En conclusion

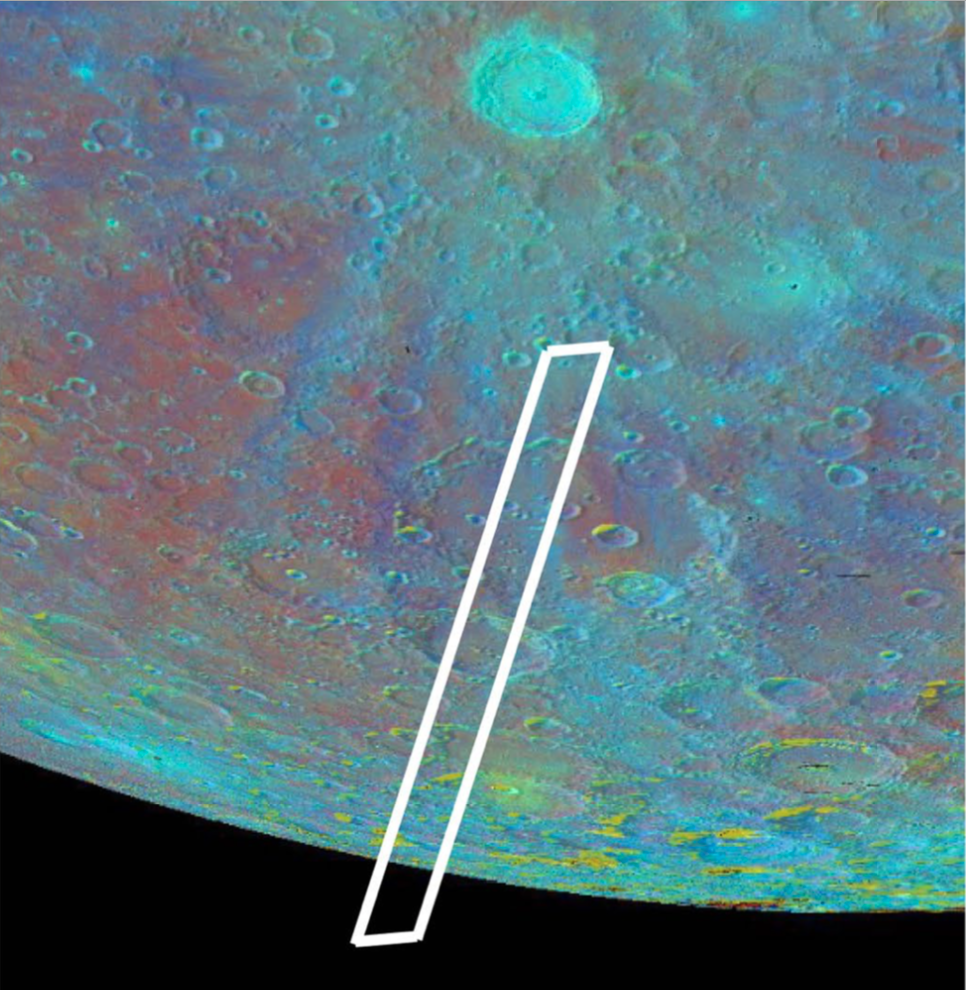

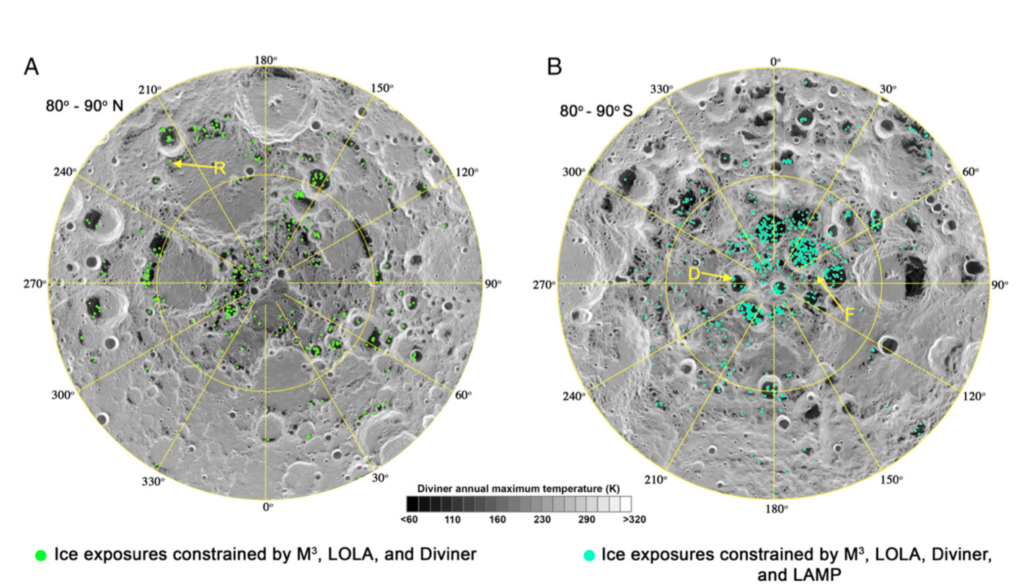

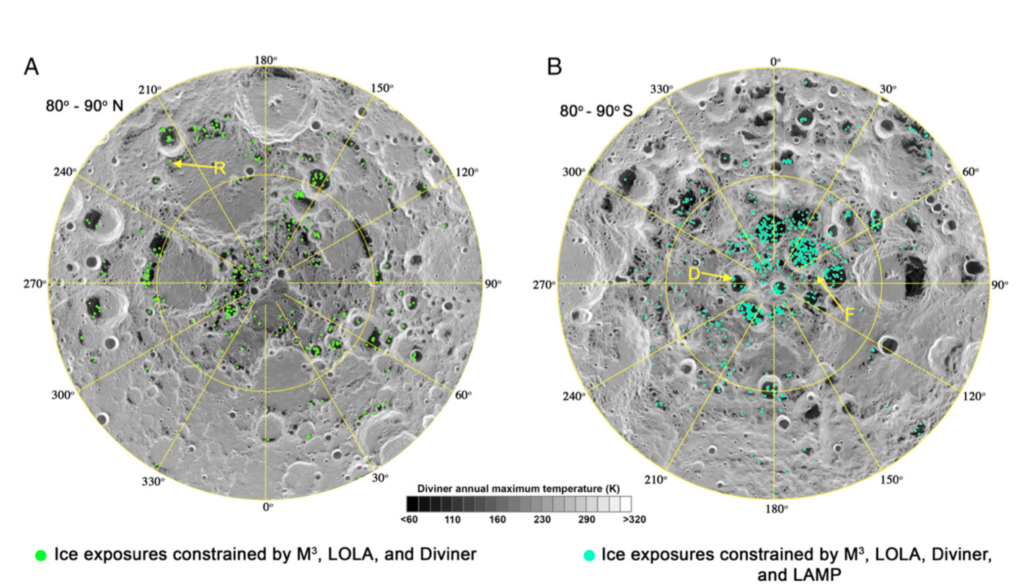

Comme on le voit, c’est l’appariement d’un nombre impressionnant de techniques diverses qui permet de comprendre le puzzle de l’eau lunaire. De nombreuses questions restent en suspens, par exemple en ce qui concerne l’âge et l’abondance de la glace des hautes latitudes (fig. 10). La capacité des pièges froids est plus grande qu’on ne le pensait initialement et représenterait 0,15 % de la surface lunaire – mais personne n’avance de quantité de glace totale à ce stade, d’autant qu’elle pourrait être en partie recouverte de plusieurs mètres de régolithe et demeurer indétectable avec les méthodes utilisées jusqu’à présent. D’un point de vue pratique, l’existence de glace distribuée aux hautes latitudes et relativement facile d’accès pourrait avoir un effet majeur sur les missions habitées en pourvoyant aux besoins de consommation et de construction sur la Lune, et en servant de relais pour des missions plus lointaines.

10. Carte des détections possibles de glace au pôle Sud (latitude > 80°) par M3 sur Chandrayaan-1, en éclairement indirect. Chaque point bleu correspond à un pixel M3 (280m de côté). Les candidats sont filtrés selon les observations de LOLA, LAMP et Diviner (sur LRO). (Li et al 2018 – 10.1073/pnas.1802345115)

Stéphane ERARD | Observatoire de Paris

par Sylvain Bouley | Juil 12, 2021 | Zoom Sur

On accorde beaucoup de « pouvoirs » à notre satellite naturel, la Lune. Il existe des effets lunaires réels, liés à sa luminosité ou aux marées qu’elle provoque. Ainsi, les proies se cachent les nuits de pleine Lune, car les prédateurs pourraient les voir, et divers animaux marins, comme le ver palolo, ont des cycles reproductifs liés aux marées pour augmenter les chances d’avoir des descendants. Par contre, il existe aussi de nombreux effets imaginaires, des légendes urbaines parfois démontées depuis longtemps mais qui circulent encore, comme des naissances présumées plus nombreuses lors de la pleine Lune… Deux articles récents ont fait le buzz à ce sujet – mais que racontent-ils vraiment ?

Solomon, Simeon; The Moon and Sleep; Tate; http://www.artuk.org/artworks/the-moon-and-sleep-201934

LE SOMMEIL

Lorsque la Lune éclaire la nuit, il paraît bien normal qu’elle agisse sur le sommeil. On dort effectivement mieux sans lumière et la présence de lumière peut aussi favoriser la tenue d’activités nocturnes. La première étude parue en 2021 (Casiraghi et al., Science Advances 7 no 5, 2021) a demandé aux habitants de 3 villages argentins de noter pendant environ 3 mois quand ils se couchaient et se levaient. Les villages étaient différents : un très rural, sans accès à l’électricité, un très urbanisé (et éclairé), et un troisième en situation intermédiaire. Les mesures montrent des résultats fort dispersés, mais les moyennes indiquent que les habitants du village rural allaient se coucher 25minutes plus tard dans les journées qui précèdent la pleine Lune (et leur sommeil en était d’autant plus court). Le changement est bien moindre pour les urbains, qui ont accès à un éclairage quand ils le veulent. Une discussion avec les ruraux a d’ailleurs confirmé l’effet direct de la lumière lunaire : traditionnellement, les activités continuent en soirée sous Lune gibbeuse ou pleine.

La suite de l’article est moins claire. Une étude de 463 étudiants de l’université de Washington a été menée, mais ils n’étaient suivis qu’une à trois semaines. Il est difficile de savoir si la présence de lumière a pu influencer leur sommeil (dormaient-ils dans des chambres hermétiques ou avec des tentures laissant filtrer la lumière ?), mais aussi si les échantillons d’étudiants étaient comparables – une précision importante puisqu’on compare le sommeil d’étudiants différents selon les phases ! Cette question de l’échantillonnage avait déjà posé problème lors d’une étude médiatisée en 2013 – remesuré sur des échantillons larges et comparables, l’effet revendiqué alors disparaissait… Enfin, curieusement, les auteurs de l’étude récente finissent par évacuer l’effet de la lumière, pourtant clairement identifié : ils favorisent un effet gravifique, lié aux marées, mais en oubliant certains détails qui contredisent directement cette idée.

Raja Ravi Varma, Dame au clair de Lune (1889)

LES CYCLES MENSTRUELS

Un second article dans le même numéro de Science Advances (Helfrich-Förster et al.) se penche sur les règles des femmes. Il analyse les agendas où 22 femmes ont noté pendant 5 à 32 ans les dates de début de leurs règles. Les auteurs définissent une « synchronisation » lunaire comme une suite d’au moins 3 débuts de règles coïncidant avec la pleine Lune ou avec la nouvelle Lune. Sur les 22 femmes étudiées, 10 ne montrent jamais (!) de synchronisation. Les autres présentent des synchronisations uniquement intermittentes et parfois ciblées sur la pleine Lune, parfois sur la nouvelle Lune ! Il n’y a en outre aucun effet généralisé (une femme peut être synchronisée à un moment sans que les autres femmes le soient). Enfin, pour une même femme, le degré de synchronisation peut rester stable, augmenter ou diminuer avec l’âge. Comment dans une telle situation parler d’effet lunaire avéré ? C’est pourtant ce que n’hésitent pas à faire les auteurs en parlant, après avoir mentionné leurs résultats réels, de « haute synchronicité avec la Lune » ou d’une « suggestion forte d’une influence [lunaire] sur les cycles reproducteurs humains »…

Outre des contradictions entre leurs résultats et leurs conclusions, il y a aussi des erreurs : par exemple, ils écrivent que seulement deux sujets (#8 et #11) ne présentent aucune synchronisation, alors qu’il y en a 10 dans la table qu’ils publient. Ils effectuent en outre un test de diverses périodes entre 27 et 32 jours, assurant que seule celle de 29,5 jours donne des résultats significatifs, mais assénant un peu plus loin que les périodes sidérale et anomalistique, pile dans l’intervalle testé, fonctionnent tout aussi bien… Ayant considéré deux phases (PL et NL), les auteurs sont aussi fort embêtés de trouver que cela « marche » avec les deux – une analyse précédente (sur laquelle ils se basent et dont on pourrait aussi longuement discuter) mentionnait en effet juste la pleine Lune. Ils expliquent cela par des époques différentes, les cycles menstruels étant perturbés par la pollution lumineuse qui a fortement augmenté avec le temps. Or, il y a un recouvrement dans les années étudiées par les deux études, et les auteurs ne montrent aucun effet temporel. Si leur hypothèse était correcte, ils devraient pourtant observer une évolution au cours du temps (synchronisation avec uniquement la pleine Lune au début, puis progressivement une synchronisation double, avec la nouvelle Lune et la pleine Lune). On pourrait aussi leur reprocher une sélection importante des références : aucune référence ayant conclu à l’absence d’effet lunaire ne s’y trouve, par exemple, ce qui leur permet de pointer du doigt ces méchants scientifiques « sceptiques des rapports sur l’influence lunaire ». Et quand ils citent les cycles des autres primates, seuls ceux proches de 30 jours sont mentionnés – évacués, les chimpanzés et bonobos (les cycles chez les primates ont des durées entre 11 et 55 jours, ce qui est peu lunaire a priori)… Il est d’ailleurs aussi amusant de voir comme perspective l’utilisation des données des applications de smartphones pour étudier plus avant l’effet « détecté » : cela a déjà été fait par l’application Clue, avec des résultats… négatifs ! Finalement, ils identifient la cause de cette « forte synchronicité » comme étant la gravité via les marées, de nouveau. Ils proposent que les humains soient capables de sentir les changements de pression atmosphérique liés aux marées ou les oscillations de champs électro- magnétiques générées par des perturbations de la magnétoqueue. Faut-il vraiment préciser que ces capacités de détection n’ont jamais été

Yaël Nazé, Université de Liège

par Sylvain Bouley | Juil 6, 2021 | Observer le Ciel

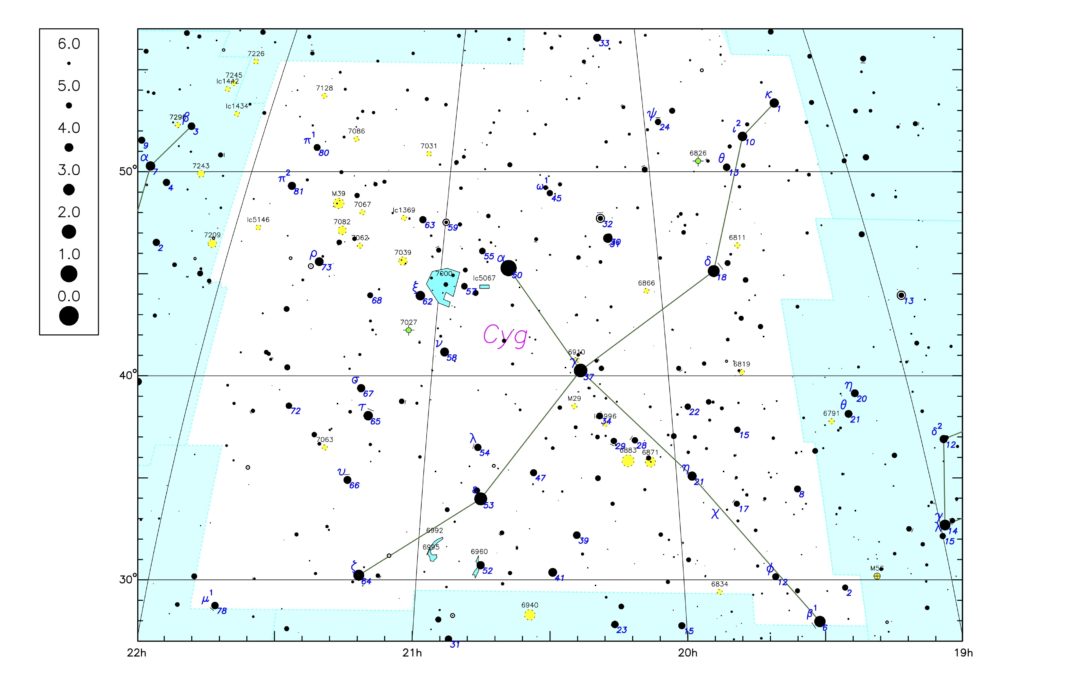

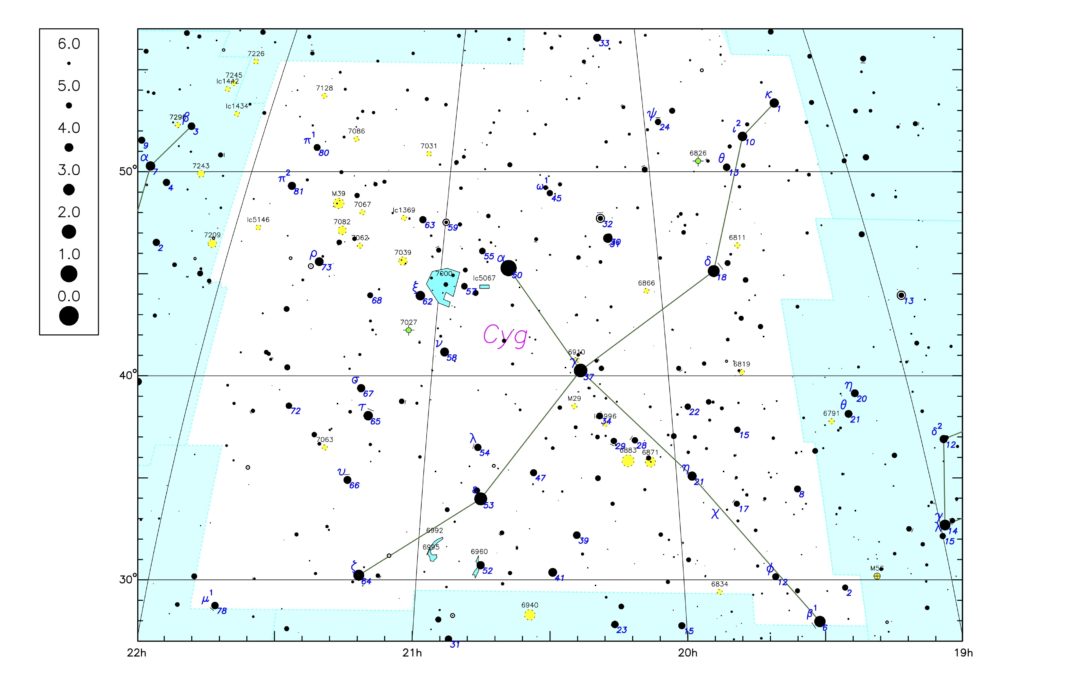

Pendant boréal de la célèbre Croix du Sud, le Cygne est une grande constellation d’été parfois désignée sous l’appellation « Croix du Nord » qui décrit la figure dessinée par ses étoiles principales.

Pendant boréal de la célèbre Croix du Sud, le Cygne est une grande constellation d’été parfois désignée sous l’appellation « Croix du Nord » qui décrit la figure dessinée par ses étoiles principales.

Pour la repérer facilement, l’idéal est tout d’abord de repérer le triangle de l’été, astérisme bien connu qui domine les nuits estivales. Du trio stellaire qui le compose, l’étoile principale du Cygne, Deneb (α Cyg, « la Queue ») n’est pas la plus brillante, mais la plus septentrionale. À partir de cette supergéante bleue (une des étoiles de classe spectrale A2Ia les plus massives connues) de magnitude +1,25 se développe vers le sud ce grand et majestueux oiseau en vol (sa surface de 804 degrés carrés la classe 16e sur les 88 constellations du ciel).

En partant de Deneb, trois étoiles forment le corps (γ Cyg ou Sadr, « la Poitrine » et η Cyg) et la tête (β Cyg ou Albiréo) du Cygne. De γ Cyg, partent les deux ailes, composées des étoiles ε Cyg (Aljanah) et ζ Cyg pour l’une, et δ (Fawaris), ι et κ Cyg pour l’autre.

Si les astronomes arabes y imaginaient une poule, c’est plutôt une des multiples transformations animales de Zeus pour séduire la reine de Sparte Léda qu’y décrivaient les Grecs. L’oiseau pourrait également représenter le musicien et poète légendaire Orphée, transformé en cygne après son assassinat et envoyé dans le ciel à côté de son instrument, la lyre (représentée par la constellation voisine du même nom). Enfin, une dernière version associerait le Cygne à Cycnus, demi-frère ou amant de Phaéton, le fils du Soleil, foudroyé par Zeus lorsqu’il perdit le contrôle de son char. Cycnus récolta les parties du corps de Phaéton tombées dans le fleuve Éridan, afin de lui organiser des funérailles dignes de ce nom. Pour récompenser son dévouement, les dieux le transformèrent en cygne et l’expédièrent dans le ciel. Positionné sur un arrière-plan dense de Voie lactée, le Cygne est principalement observable dans le ciel d’été et d’automne. Si le nombre d’objets du catalogue de Messier qu’il recèle n’est pas énorme, il héberge toutefois en son sein un grand nombre d’objets divers du ciel profond.

Pendant boréal de la célèbre Croix du Sud, le Cygne est une grande constellation d’été parfois désignée sous l’appellation « Croix du Nord » qui décrit la figure dessinée par ses étoiles principales.

Pendant boréal de la célèbre Croix du Sud, le Cygne est une grande constellation d’été parfois désignée sous l’appellation « Croix du Nord » qui décrit la figure dessinée par ses étoiles principales.