par Sylvain Bouley | Oct 12, 2021 | Observer le Ciel

Conter la légende d’Andromède de la mythologie grecque, c’est vagabonder dans une vaste contrée du ciel étoilé. Andromède est la fille du roi d’Éthiopie Céphée et de la reine Cassiopée. Sa mère prétend qu’elle est plus belle que les Néréides. Pour venger les nymphes marines, Poséidon envoie le monstre Cetus (la Baleine) ravager les côtes du royaume. Céphée est contraint de livrer sa fille en sacrifice. Elle est enchaînée sur un rocher près du rivage, mais Persée, chevauchant Pégase, vole à son secours et pétrifie le monstre avec la tête de la Gorgone Méduse. Proche du zénith, la belle Andromède côtoie dans le ciel de novembre son père, sa mère et le demi- dieu Persée.

La constellation s’étend sur 722 degrés carrés entre celles de Persée et de Pégase, au sud du W caractéristique de Cassiopée. Ses trois étoiles principales de magnitude 2 apparaissent dès la tombée de la nuit. Elles forment un bel alignement aisément reconnais- sable: la tête Alpheratz ou Sirrah (α And), la hanche Mirach (β And) et le pied Almach (γ And). Andromède partage avec Pégase son étoile principale, Alpheratz, qui est l’un des sommets de son Grand Carré, à la fois tête de la princesse et nombril du cheval ailé.

« Cette belle constellation d’Andromède est riche en grands spectacles et l’on peut passer des heures charmantes dans sa contemplation… Le ciel fait oublier la terre. » Camille Flammarion

La galaxie d’Andromède (M31) donne bien du fil à retordre aux astrophysiciens, et l’on est loin de comprendre sa formation, sa structure et ses interactions avec les galaxies proches…dont la Voie lactée ! À croire que

plus un objet est proche et mieux on peut l’observer, plus il semble loin des idées théoriques élaborées sur lui et ses congénères! Voir la supernova 1987A, la Voie lactée avec son trou noir central minuscule, la galaxie « active » la plus proche de nous, NGC 1068, etc.

L’anneau de poussières vu par le télescope spatial Spitzer à 24 microns.

D’abord, Andromède présente deux condensations centrales, ce qui est déjà assez exceptionnel. On aurait pu croire que, à l’instar de quelques autres galaxies ayant fusionné avec l’une de leurs voisines dans un passé proche (disons il y a un milliard d’années…), elle se trouve posséder deux trous noirs proches. Ceux-ci entament alors un ballet qui va les conduire après quelques centaines de millions d’années à fusionner l’un avec l’autre en émettant une flambée d’ondes gravitationnelles. Mais ce n’est pas le cas! Car la plus brillante des condensations n’est pas réellement au centre et ne contient aucun trou noir. C’est l’autre qui possède un trou noir supermassif semblable à ceux que l’on trouve dans le cœur des galaxies. Et ce trou noir est particulièrement massif, puisqu’il « pèse » environ 200 millions de masses solaires, soit 40 fois plus que Sgr A*, le trou noir de la Voie lactée. Quelle est alors la nature de l’autre condensation, bien plus brillante? On en est réduit pour le moment à quelques spéculations.

Une autre caractéristique assez rare d’Andromède est de posséder un anneau de poussières bien distinct en infrarouge lointain: ce type d’anneau est en général la manifestation d’une collision avec une autre galaxie qui la percute perpendiculairement. Il est fort probable que la galaxie ayant traversé Andromède soit M32, qui présente elle-même des particularités morpho- logiques difficiles à expliquer. Cette petite galaxie, spirale au départ, au- rait été déshabillée de la plupart de ses étoiles et de tout son gaz au cours de la collision, ne conservant que son bulbe galactique

Or, si l’on ne peut bien comprendre le passé d’Andromède, on est en revanche capable de prévoir son avenir! En effet, on sait qu’elle se rapproche de la Voie lactée, car on peut mesurer par effet Doppler la projection sur la ligne de visée de la vitesse d’Andromède (ou plutôt de ses étoiles brillantes) par rapport à notre Galaxie. On connaît également, grâce à des mesures précises effectuées par le satellite Gaia, la projection sur le ciel de ces vitesses. On connaît donc les trois composantes de la vitesse relative des deux galaxies l’une par rapport à l’autre. Munis de ces 6 données (les 3 composantes de la position et les 3 composantes de la vitesse) on est capable de calculer les trajectoires futures des étoiles en utilisant les lois de la gravitation de Newton, car on dispose maintenant de superordinateurs capables de traiter des milliards de particules. On trouve ainsi qu’Andromède et la Voie lactée se rencontreront dans environ quatre milliards d’années, pour finir, après neuf milliards d’années et plusieurs rebonds, par fusionner en formant une seule gigantesque galaxie. Les deux trous noirs fusionneront probablement, et ce phénomène entraînera un surcroît de brillance du noyau, faisant de la nouvelle galaxie pendant quelque temps une « galaxie active », peut-être même un quasar. Dans ce processus, le Soleil et son cortège de planètes seront envoyés sur une autre orbite éloignée du centre. Mais lui-même aura à ce moment quitté depuis longtemps la séquence principale et sera devenu une petite naine blanche presque éteinte. Et les humains auront disparu depuis longtemps…

par Sylvain Bouley | Oct 12, 2021 | Actualités

Nous sommes le 7 décembre 2019. Ce jour-là paraît le Télégramme des astronomes numéro 13341 qui s’intitule « La baisse de luminosité de la supergéante rouge proche Bételgeuse ». Tout est dans le titre : Bételgeuse est la plus célèbre des étoiles supergéantes rouges et, en cette fin d’année 2019, elle apparaît moins lumineuse que d’habitude.

Située dans la constellation d’Orion sur l’une de ses épaules, elle est très facilement repérable dans notre hiver boréal. Comme toutes les supergéantes rouges, c’est une variable semi-régulière : sans être tout à fait périodique, elle présente des changements de luminosité qui sont presque réguliers. Ainsi lui connaît-on deux périodes principales : une de 400 jours et une de 2 000 jours (environ 5 ans et demi). Pour cette raison, le 11 décembre, j’écris à mes collaborateurs Éric Lagadec (laboratoire Lagrange de l’observatoire de la Côte d’Azur, Nice) et Pierre Kervella (laboratoire Lesia de l’Observatoire de Paris-Meudon) qu’il est trop tôt pour affirmer que quelque chose est en cours sur Bételgeuse : sa luminosité est dans la gamme habituelle. On peut imaginer à ce moment qu’une conjonction des deux périodes de pulsation/convection conduira à un minimum un peu plus marqué, comme en 2009.

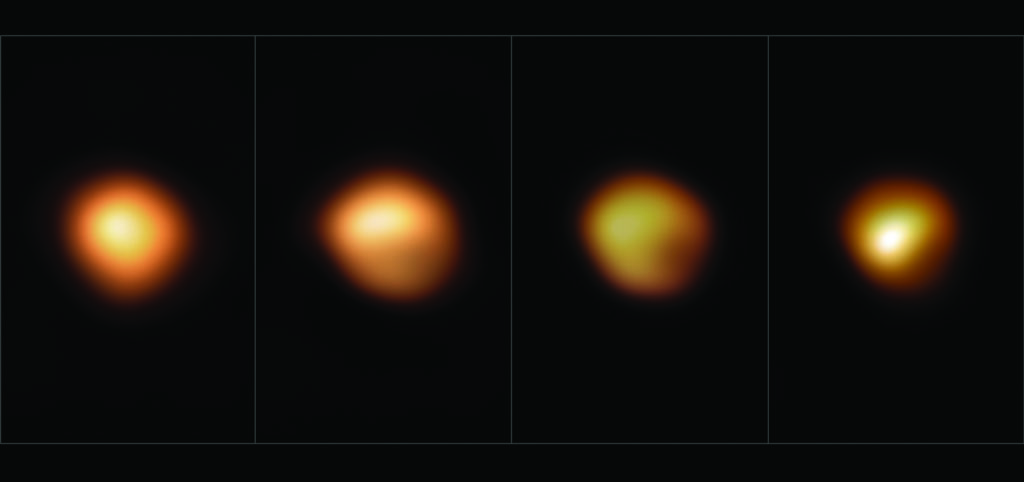

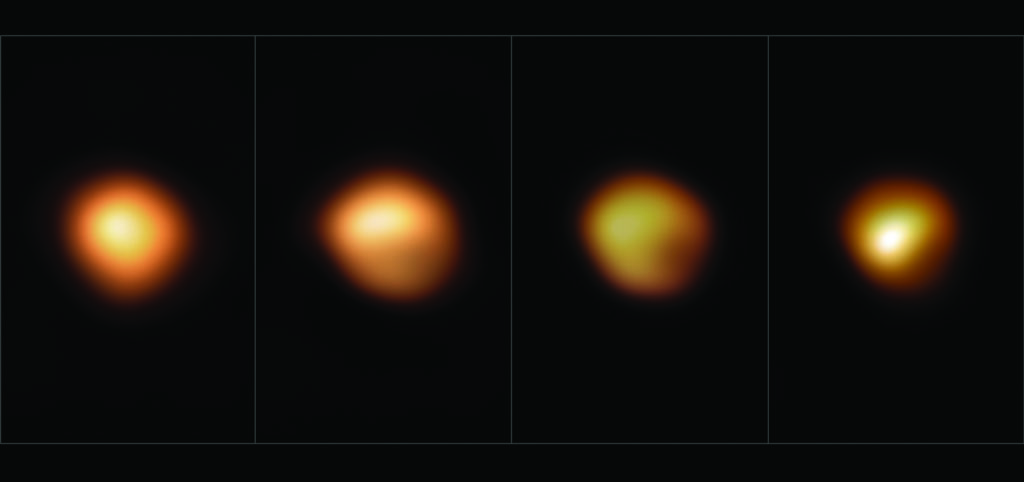

1. Courbe de lumière de Bételgeuse obtenue par l’Association américaine des observateurs d’étoiles variables (AAVSO) en bande V en vert foncé. Les points vert clair correspondent à des observations obtenues avec l’observatoire spatial STEREO-A. C’est une sonde normalement utilisée pour observer le Soleil et qui a été pointée sur Bételgeuse quand elle était inobservable depuis la Terre en juillet 2020, car justement trop proche du Soleil. STEREO-A est en retard par rapport à la Terre sur son orbite et n’avait donc pas le Soleil sur sa ligne de visée (https://www.astronomerstelegram.org/?read=13901). Les lignes verticales bleues correspondent aux dates des observations au VLT avec SPHERE.

(Montargès et al. 2021, Nature)

LA CAMPAGNE D’OBSERVATION

Le 19 décembre, alors que cette baisse de luminosité se poursuit et commence à agiter la presse, je décide de tenter des observations, dans le but de montrer que rien d’exceptionnel ne se passe (j’en ris encore !). Je compte utiliser les instruments de l’Observatoire européen austral (ESO), au Chili, installés sur le Very Large Telescope (VLT), car ils permettent de résoudre Bételgeuse, c’est-à-dire d’obtenir un niveau de détails suffisant pour ne plus la voir comme un point mais comme un disque. Or, les demandes de temps normal de l’Eso ne sont ouvertes qu’en mars et septembre (aux équinoxes). Je dois passer par le canal du « temps à la discrétion du directeur (DDT) », qui permet de solliciter du temps d’observation de manière exceptionnelle lorsque quelque chose d’imprévu a lieu en dehors des appels normaux. Mon projet est d’utiliser trois instruments :

- VLT/SPHERE-ZIMPOL : imagerie directe de la surface de l’étoile dans le domaine visible par optique adaptative (il s’agit du seul instrument au monde pouvant voir en détail la surface d’étoiles autres que le Soleil, en fait 4 ou 5 seulement !). Je compte initialement utiliser le mode polarimétrique à la recherche de poussière dans l’environnement de l’étoile.

- VLTI/GRAVITY : un des 3 instruments interférométriques du VLT qui permet de recombiner la lumière de 4 télescopes, ici en infrarouge proche. Bételgeuse étant encore plus brillante en infrarouge qu’en visible, j’utilise les télescopes auxiliaires de 1,8 m de diamètre qui sont déplaçables, au lieu des grands unitaires de 8,2m. Le but est de déterminer la structure de la convection à la surface de l’étoile (voir l’Astronomie 131 de décembre 2017).

- VLT/SPHERE-IRDIS : la composante proche infrarouge de SPHERE avec la technique de masquage de pupille. Un disque de quelques centimètres de diamètre est inséré sur le trajet de la lumière dans l’instrument percé de 7 trous : il transforme le télescope unitaire numéro 3 du VLT (Mélipal, la Croix du Sud) en interféromètre à courte ligne de base. Ici, je cherche à compléter les observations de GRAVITY.

Ces instruments installés au Chili ont été développés en Europe. Que ce soit SPHERE ou GRAVITY, les deux ont bénéficié d’une très forte participation française, l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble (IPAG) étant même PI (Principal Investigator) sur SPHERE.

La demande de temps est soumise après relecture et commentaires par mes collaborateurs le 22 décembre. Le 27 décembre 2019 à 0 h 28, alors que je vais me coucher, je reçois un courriel sur mon téléphone m’indiquant que je dois envoyer les paramètres d’observation (Observing Blocks, OB) directement par courriel au télescope. Après un moment d’égarement, je comprends que je dois court-circuiter toute la procédure habituelle d’observation avec l’interface web dédiée, car tout le monde est en vacances pour Noël. À 1 h 38, j’envoie les OB et vais dormir. À 6 h 18, alors que je dors en Belgique, au Chili, SPHERE est pointé sur Bételgeuse et l’étoile que j’ai choisie pour l’étalonnage : la géante bleue Rigel. En me réveillant à 9 h 30, je reçois le courriel confirmant la bonne exécution des observations. Toujours en raison des vacances de Noël, au lieu de recevoir les données le jour même vers 14 heures, je dois attendre le 29 décembre en passant outre encore une fois une bonne partie des procédures habituelles. Stupéfaction : alors que je m’attendais à retrouver une Bételgeuse quasi ronde et uniforme, comme lors des observations que j’avais effectuées en personne un an auparavant, la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019 au Chili, je découvre que la partie sud de l’étoile est devenue 10 fois plus sombre ! C’est un sentiment grisant d’être, à ce moment-là, la seule personne à savoir que cette étoile (que tout le monde peut voir à l’œil nu !) a un aspect différent. Paradoxalement, ça n’est que le 30 décembre que je peux contempler Bételgeuse de mes propres yeux (la météo belge en décembre n’est pas celle du Chili). C’était saisissant de voir Bételgeuse, qui rivalise normalement avec Rigel, avoir la luminosité de Bellatrix.

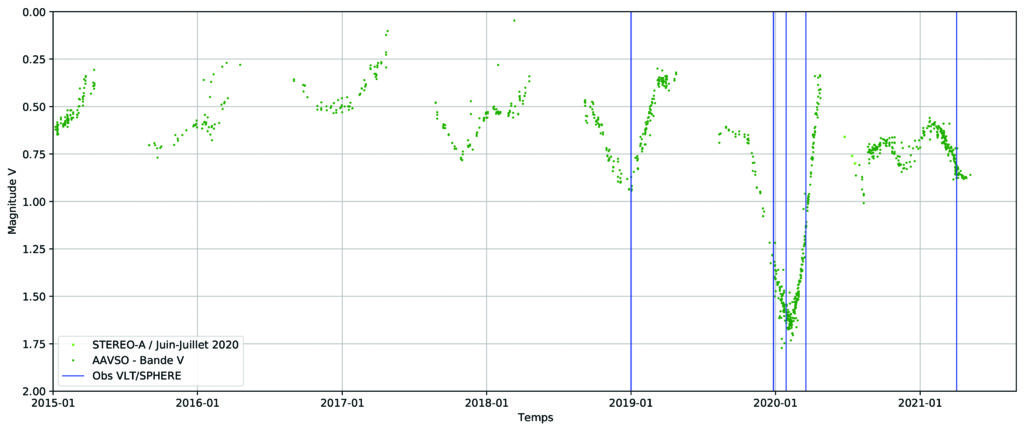

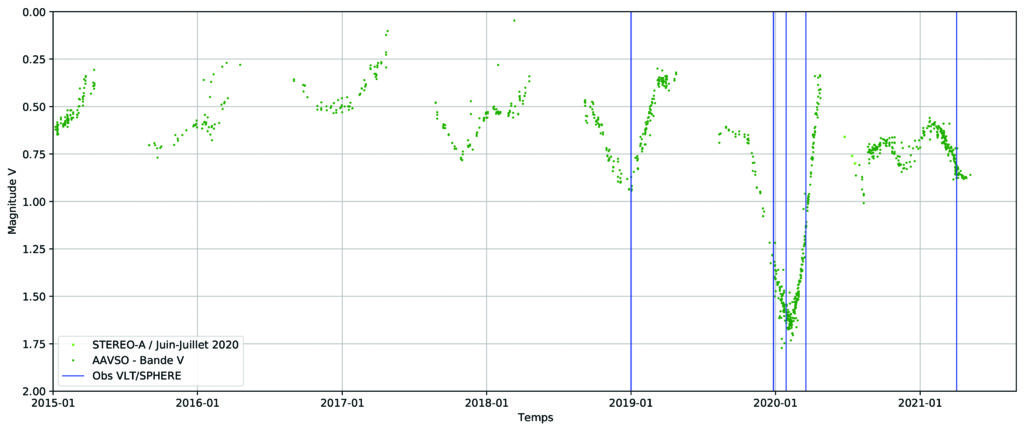

2. La première ligne montre les images obtenues avec SPHERE-ZIMPOL dans le filtre continuum Hα à 644,9nm. La deuxième ligne correspond à un modèle de photosphère de supergéante rouge à 3700K avec un point froid à 3400K (3200K pour mars 2020). La troisième ligne est le produit de simulations de transfert radiatif avec un nuage de poussière juste devant Bételgeuse. Le disque blanc correspond au détail le plus petit que peut détecter ZIMPOL. L’échelle en ascension droite (RA) et déclinaison (Dec) est en millième de seconde d’angle. (Montargès et al. 2021, Nature)

UN VOILE DE POUSSIÈRES A CACHÉ BÉTELGEUSE

Le reste de l’histoire est maintenant connu. Le 14 février 2020, avec l’ESO, nous avons publié la comparaison avant et après des images SPHERE-ZIMPOL entre janvier et décembre 2019. Ce que peu savaient, c’est que j’avais effectué une seconde demande de temps à discrétion (DDT) dans le but d’observer Bételgeuse avec l’instrument MATISSE du VLTI (interférométrie en infrarouge moyen pour déterminer la composition de la poussière), et à nouveau avec SPHERE, avec cette fois la possibilité de déclencher les observations moi-même. Mon objectif était d’effectuer un suivi et d’obtenir des images au minimum de luminosité puis lors de la phase de remontée en brillance. Cette séquence fut un succès, les dernières observations avec SPHERE ont été sécurisées trois jours avant la fermeture du VLT en raison de la pandémie. Le reste de l’année s’est écoulé en modélisation (et réunions par vidéoconférence !). Pour cela, j’ai fait tourner des dizaines de milliers de modèles en utilisant la grille de calcul de mon institut à Louvain (ce qui permet de faire tourner jusqu’à plusieurs centaines de simulations en parallèle, mais nécessite malgré tout plusieurs jours). La conclusion de ce travail a été publiée dans Nature en juin 2021 (l’article avait été soumis en novembre 2020) : la Grande Baisse d’éclat de Bételgeuse a été provoquée par un refroidissement local de la photosphère qui a causé la formation de poussières (des particules solides mesurant un millième de millimètre) dans un nuage de gaz éjecté plusieurs mois auparavant par Bételgeuse sur la ligne de visée vers la Terre (voir schéma ci-dessus). En 150 ans, elle n’avait jamais connu une telle perte de luminosité. Quel vertige de penser que cet événement a eu lieu pile au bon moment, il y a plus de 700 ans, pour que sa lumière nous parvienne ces dernières années, alors que nous avons l’instrumentation adaptée pour le comprendre.

INTÉRÊT DE L’ÉVÉNEMENT

Il est légitime de se demander en quoi cet événement mérite une telle attention. Comme je l’avais expliqué dans l’Astronomie en décembre 2017 (numéro 111), on ne sait pas comment le vent stellaire des supergéantes rouges est déclenché. Or, il ne s’agit pas d’une petite brise comme pour le Soleil : il peut entraîner jusqu’à 60 % de la masse de l’étoile au cours de cette phase, et donc profondément changer son destin (type d’étoile donnant lieu à une supernova, courbe de lumière de la super- nova, nature du cadavre stellaire : trou noir ou étoile à neutrons). Ici, avec cette Grande Baisse d’éclat de Bételgeuse, nous avons assisté à un épisode plus important de perte de masse, ce qui va nous aider à mieux cerner les mécanismes en jeu. Nous allons continuer à observer et modéliser cette étoile et d’autres, mais cet événement aura eu un rôle fondamental dans notre compréhension des supergéantes rouges.

Miguel Montargès Lesia/Observatoire de Paris-PSL

par Sylvain Bouley | Oct 4, 2021 | Spatial

MIR-SAT1 (Mauritius Imagery and Radio communication Satellite 1) est le premier nanosatellite mauricien dans l’espace !

Illustrations faites par Tasneem Rossenkhan, membre de l’IAU NOC Mauritius

Développé par le Conseil Mauricien de la Recherche et de l’Innovation (MRIC, Mauritius Research and Innovation Council), MIR-SAT1 est un nanosatellite en orbite basse autour de la Terre (410-430 km) qui a pour but principal de permettre à l’Ile Maurice d’acquérir une expertise technologique dans le désign, l’assemblage, l’intégration, les tests, le déploiement et l’opération de satellites. MIR-SAT1 prendra des images de l’Ile Maurice et de sa zone économique exclusive (EEZ, Economic Exclusive Zone) avec comme objectif principal d’apporter aux scientifiques une vision globale permettant une meilleure prévention et anticipation de catastrophes environnementales. Les données prises par MIR-SAT1 sont collectées par une station sol qui se trouve à Ebène au MRIC et également reçues par des stations radio amateur lorsque le satellite se trouve hors de portée des récepteurs du MRIC.

Images provenant du site MIR-SAT1 : orbite : https://spacemauritius.com/about/#orbit dimensions & forme : https://spacemauritius.com/about/#Satellite

L’histoire de MIR-SAT1 a débuté en 2018 dans le cadre du programme KiboCUBE 2018 organisé par le Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies (UNOOSA, United Nations Office for Outer Space Affairs) et l’agence spatiale japonaise (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency). Le projet mené par Faraaz Shamutally (Principal Investigator) et Dr Vickram Bissonauth (Project Coordinator) sort grand gagnant de cette édition et se voit ainsi offrir l’opportunité de développer, construire et déployer le nanosatellite MIR-SAT1. Le satellite a été conceptualisé à l’Île Maurice, puis produit par AAC Clyde Space au Royaume Uni. Après un passage à la JAXA début 2021 pour son intégration au sein du déployeur japonais, MIR-SAT1 a rejoint la NASA au Centre Spatial Kennedy en Floride et s’est envolé pour la Station Spatiale Internationale le 3 Juin 2021 à bord du lanceur SpaceX Falcon 9/Cargo Dragon (SPACEX CRS-22). MIR-SAT1 a été déployé le 22 Juin 2021 avec succès, envoyant ses premiers signaux dès le déploiement de ses antennes et panneaux solaires une fois en orbite. Aujourd’hui MIR-SAT1 se porte bien, mais se trouve toujours dans la phase de tests suite à sa mise en orbite (phase dite de commissioning). Cela ne l’empêche pas d’envoyer ses premières données de télémétrie, réceptionnées et analysées par plusieurs stations radio amateurs autour du globe, qui les partagent ensuite avec SatNOGS, un réseau participatif de stations sol regroupant logiciels et matériels pour l’analyse de données spatiales.

Tout juste quelques mois après son déploiement, MIR-SAT1 est déjà une vraie réussite. Il fascine la future génération de scientifiques, rendant accessible et désacralisant l’étude des technologies spatiales à l’Ile Maurice. Deux universités et 4 écoles ont déjà reçu les diplômes décernés par la Mauritius Amateur Radio Society (MARS) pour leur implication dans le projet. C’est donc une affaire à suivre et de très près !

Mathilde Jauzac pour l’IAU NOC Mauritius

par Sylvain Bouley | Oct 4, 2021 | Non classé

03/12/2021 Rapprochement entre la Lune et Mars le matin avant le lever du soleil

04/12/2021 NOUVELLE LUNE

07/12/2021 Rapprochement entre la Lune et Vénus le soir après le coucher du soleil

08/12/2021 Rapprochement entre la Lune et Saturne

09/12/2021 Rapprochement entre la Lune et Jupiter

11/12/2021 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE

14/12/2021 Pluie d’étoiles filantes : Géminides (150 météores/heure au zénith)

19/12/2021 PLEINE LUNE

21/12/2021 SOLSTICE D’HIVER

22/12/2021 Pluie d’étoiles filantes : Ursides

27/12/2021 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE

29/12/2021 Rapprochement entre Mercure et Vénus juste après le coucher du Soleil

31/12/2021 Rapprochement entre la Lune et Mars

par Sylvain Bouley | Oct 4, 2021 | Non classé

02/11/2021 Rapprochement entre Mercure et Spica

03/11/2021 Rapprochement entre la Lune et Mercure

04/11/2021 NOUVELLE LUNE

06/11/2021 Rapprochement entre Vénus et M 8

08/11/2021 Rapprochement entre la Lune et Vénus après le coucher du Soleil

10/11/2021 Rapprochement entre la Lune et Saturne

11/11/2021 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE

11/11/2021 Rapprochement entre la Lune et Jupiter

17/11/2021 Pluie d’étoiles filantes : Léonides (15 météores/heure au zénith)

19/11/2021 PLEINE LUNE

24/11/2021 Rapprochement entre la Lune et Pollux

27/11/2021 Rapprochement entre la Lune et Régulus

27/11/2021 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE