par Sylvain Bouley | Oct 13, 2022 | Zoom Sur

Les étoiles. Quand on regarde le ciel, elles sont là, immuables, presque rassurantes, toujours fidèles au rendez-vous. De toute éternité, semble-t-il. Pourtant, les étoiles ont bien une « vie ». Elles « naissent », « vieillissent », puis « meurent ». Environ dix nouvelles étoiles se forment chaque année dans notre Galaxie, la Voie lactée, qui en compte la bagatelle de cent milliards. Mais comment les étoiles se forment-elles ? À partir de quelle matière ? Comment leurs caractéristiques, notamment leur masse, sont-elles déterminées ? Quels rôles jouent-elles dans l’histoire de l’Univers ? C’est à toutes ces questions, dont nous verrons qu’elles sont centrales pour notre compréhension du monde, que nous tenterons de répondre ici.

Disons-le d’emblée, les étoiles sont LE grand moteur de l’Univers, de l’Univers complexe en tout cas. En effet, au sortir du Big Bang, il n’existe qu’un très petit nombre d’éléments chimiques : l’hydrogène et l’hélium, bien sûr et, hormis quelques traces infimes de lithium et de deutérium, c’est pratiquement tout. Pas de quoi aller bien loin, donc. En comparaison, un rapide coup d’œil au tableau périodique des éléments, aussi appelé tableau de Mendeleïev, nous en dévoile plus d’une centaine.

Une étoile, ça « sert » à quoi ?

Ce sont bien entendu nos étoiles qui sont les grands alchimistes du cosmos. En effet, seuls les cœurs stellaires, confinés par la gravité, sont en mesure de fournir les températures et les densités nécessaires pour allumer les réactions nucléaires qui engendreront des éléments nouveaux. Pierre philosophale de la toute première heure, elles font beaucoup mieux que transformer le plomb en or : les étoiles transforment l’hydrogène… en vie ! Enfin, en ses briques dans un premier temps. Les étoiles sont en effet responsables de la synthèse de pratiquement tous les éléments, par exemple, et pour ne citer qu’eux, de l’oxygène et du carbone. Ces éléments chimiques sont absolument essentiels à l’émergence de la complexité moléculaire, qui commence avec des molécules aussi modestes que le monoxyde de carbone (CO), l’eau (H2O), ou encore l’ion moléculaire HCO+ et se poursuit jusqu’aux molécules du vivant telles que l’ADN. Précisons que ces atomes et ces molécules, avant même de permettre la vie, jouent un rôle de premier plan dans la structuration des galaxies et même pour la formation des étoiles. En effet, atomes et molécules amènent le milieu interstellaire à se refroidir, c’est-à-dire à émettre des photons qui emportent leurs excès d’énergie, abaissant ainsi la température du gaz et facilitant, voire permettant, la contraction de ce dernier.

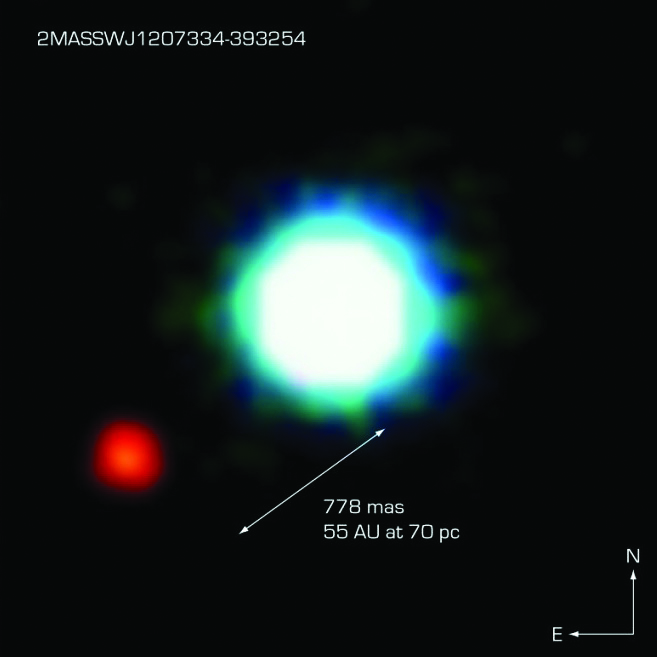

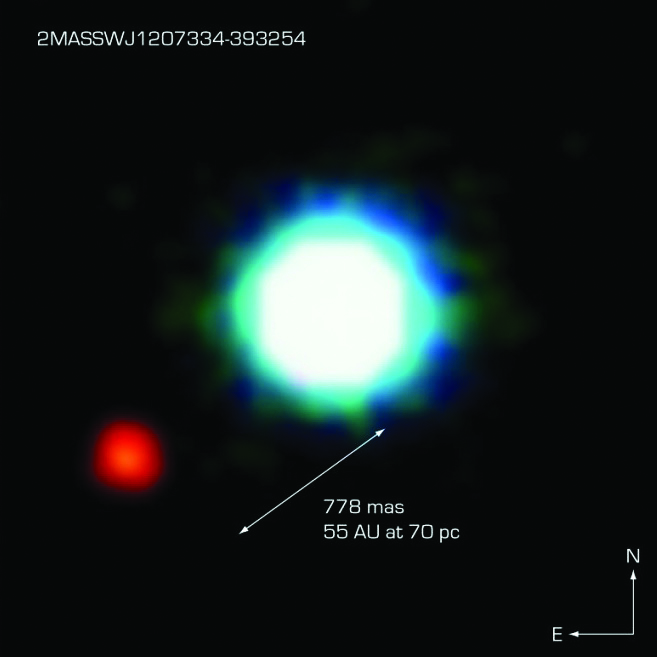

Mais les étoiles sont beaucoup plus que de simples alchimistes cosmiques, elles donnent également naissance aux planètes puis dispensent à ces dernières la chaleur et la lumière qui permettent, en tout cas sur Terre, à la vie de se développer puis de prospérer. En effet, les planètes naissent dans des disques de gaz et de poussière qui, comme on le verra plus en détail par la suite, apparaissent autour de l’étoile au moment où elle se forme. Une fois ce disque dissipé, un système planétaire est né. La durée de vie d’une étoile telle que notre Soleil étant de plusieurs milliards d’années, période durant laquelle il évolue très peu (on dit qu’il est sur la séquence principale), les planètes bénéficient d’un environnement très stable, ce qui, si elles se trouvent à la bonne distance de leur étoile pour avoir de l’eau à l’état liquide, comme la Terre, permet à la vie d’évoluer. Rappelons simplement ici que l’on a aujourd’hui observé directement plus de quatre mille planètes autour d’autres étoiles (fig. 1 et 2) et que, selon des arguments statistiques, on estime que le nombre d’exoplanètes dans la Galaxie est un peu supérieur à celui des étoiles.

1. Une planète récemment observée. L’étoile centrale est masquée afin de rendre l’observation possible. (ESO/J. Rameau)

2. Une naine brune (au centre) et sa planète. C’est la première fois qu’une planète est observée autour d’un objet aussi peu massif. (ESO)

La recette de la formation des étoiles

L’histoire commence dans le grand vide galactique. En fait, la nature en ayant horreur, de vide, il n’y a point. La Galaxie est remplie d’un gaz, composé pour l’essentiel d’hydrogène et d’hélium, encore appelé milieu interstellaire. Ce dernier est une composante importante de notre Galaxie puisque sa masse totale, à peu près dix milliards de masses solaires, est d’environ 10 % de celle des étoiles. Il s’agit là d’un fluide très complexe qui donne beaucoup de fil à retordre aux physiciens depuis plus d’un siècle ! En effet, le milieu interstellaire est un environnement multiphasique. En certains endroits, il peut être extrêmement brûlant, avec des températures atteignant le million de kelvins, alors qu’ailleurs il peut tomber au-dessous des dix kelvins, ce qui en fait l’une des régions les plus froides de l’Univers. Ces contrastes de température se conjuguent avec des contrastes de densité tout aussi extrêmes : les régions chaudes sont les plus ténues, ne contenant parfois que quelques milliers d’atomes par mètre cube, alors que les plus denses en contiennent plusieurs dizaines de milliards.

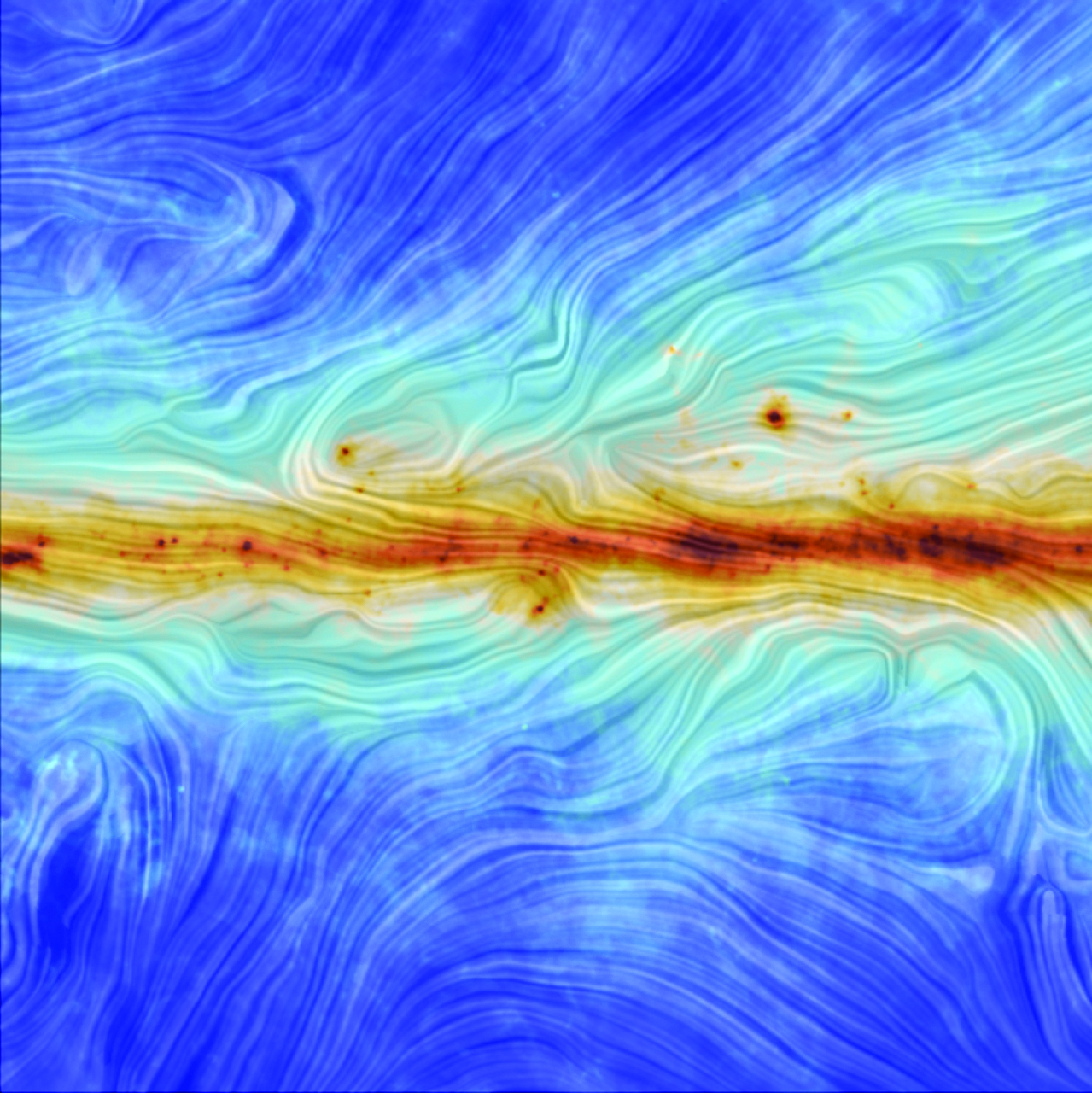

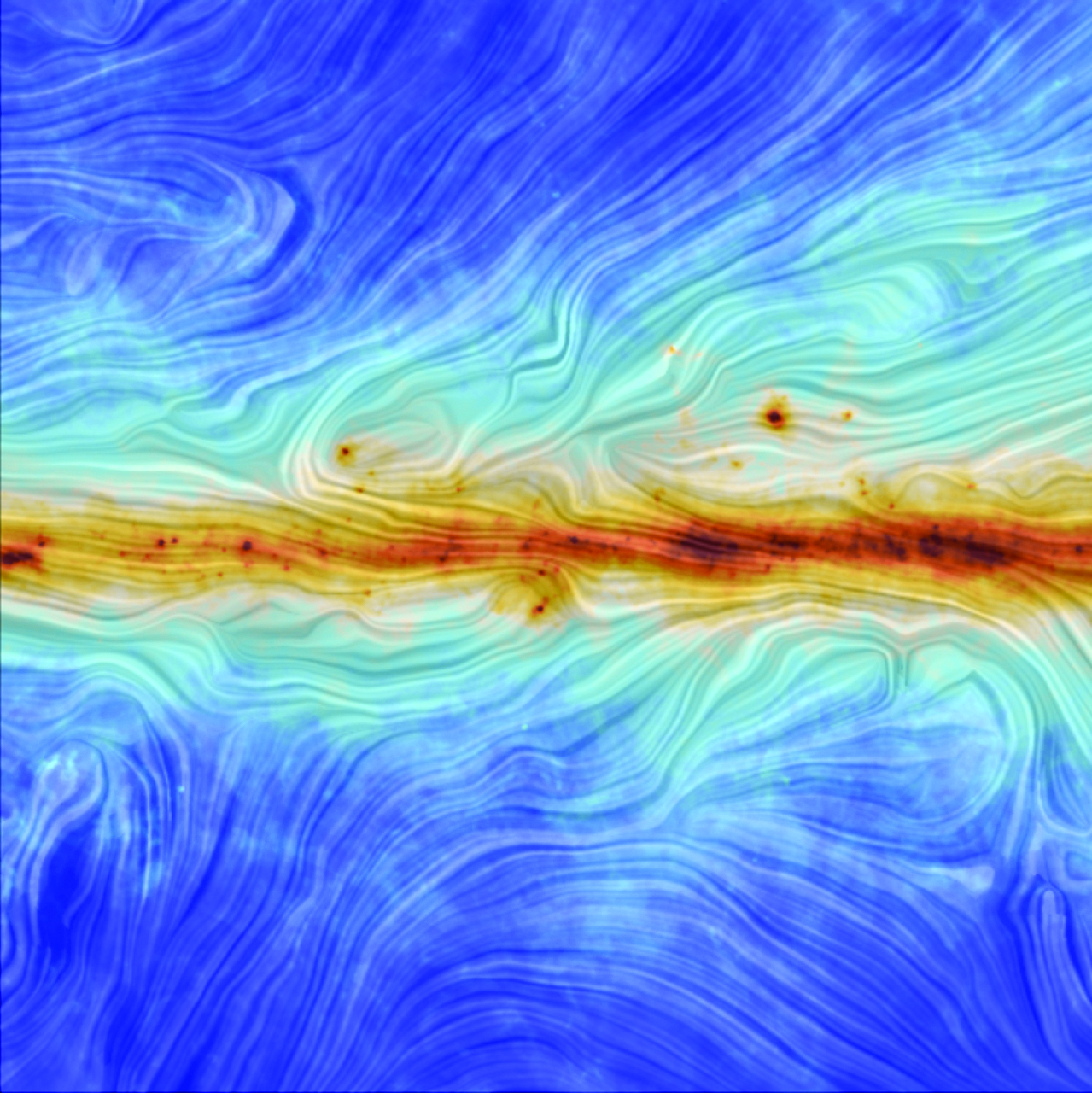

De plus, le milieu interstellaire, à la manière d’un torrent impétueux, est « turbulent », c’est-à-dire animé de mouvements aléatoires, et ce sur des distances allant du millier d’années-lumière jusqu’à la seconde-lumière. De surcroît, il présente un nombre de Mach élevé, c’est-à-dire que la vitesse du fluide est plusieurs fois supérieure à la vitesse du son. Ces mouvements supersoniques, en conjonction avec la force gravitationnelle, le rendent fortement compressible. Pour couronner le tout, le milieu interstellaire est également baigné d’un champ magnétique (fig. 3) qui co-évolue avec lui. Ce champ magnétique, qui agit un peu à la manière d’une pelote d’élastiques, rend les mouvements du fluide anisotropes. Il est plus facile aux éléments du fluide de se mouvoir le long du champ magnétique que dans la direction transverse. Gravité, turbulence, magnétisme, phase, c’est dans ce contexte que nos étoiles apparaissent.

3. Le plan de la Galaxie observé par le satellite Planck. Les contours montrent la structure du champ magnétique galactique. (esA/Planck Collaboration. Acknowledgement: M.-A. Miville-Deschênes, CNRs – institut d’astrophysique spatiale, université Paris-Xi, orsay (France)

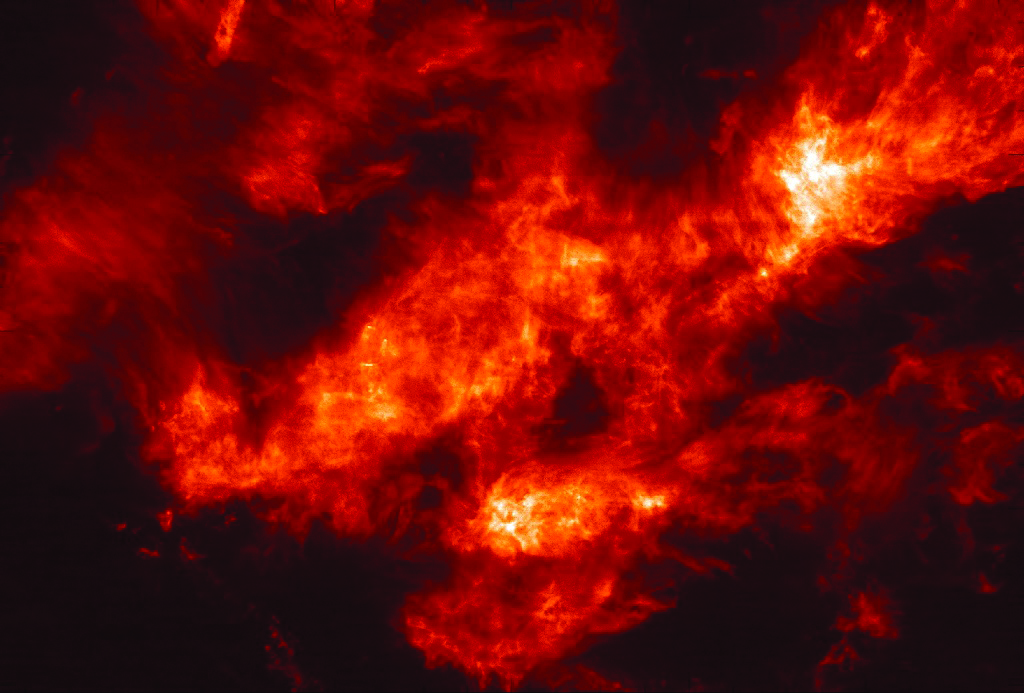

Plus précisément, les étoiles se forment dans les régions denses du milieu interstellaire, encore appelées nuages moléculaires (fig. 4). Ces derniers, qui doivent leur nom au fait que l’hydrogène s’y trouve sous forme de dihydrogène (H2), sont en effet de vastes étendues dont la forme évoque celle des nuages atmosphériques. Ces géants, que l’on trouve souvent sous forme de filaments ou d’une collection de filaments (fig. 5, fig. 6 et 7), ont une taille qui dépasse la centaine d’années-lumière et pèsent jusqu’à cent mille masses solaires. Sous l’influence de la force de gravitation, les parties les plus denses de ces nuages, encore appelées cœurs denses préstellaires (fig. 8), vont se contracter, subissant une véritable implosion, un effondrement au cours duquel leur densité va augmenter de manière vertigineuse. De quelques dizaines de milliards de particules par mètre cube, celle-ci va progressivement croître pour atteindre plusieurs milliards de milliards de fois cette valeur. Quant à la taille, initialement de l’ordre de l’année-lumière, elle va diminuer jusqu’à finalement atteindre environ un rayon solaire, soit approximativement deux secondes-lumière. Une étoile est née ! Bien entendu, l’ensemble du processus n’est pas instantané. Il faut quelques centaines de milliers, peut-être un million, d’années pour que le cœur dense préstellaire donne naissance à un embryon stellaire puis que celui-ci accrète la masse qui constituera l’étoile.

4. Le nuage moléculaire du Taureau. Il s’agit de l’un des nuages formant des étoiles, les plus proches et les mieux étudiés. (Five College Radio Astronomy observatory (FCRAo), Gopal Narayanan / Mark Heyer)

5. Un nuage sombre de poussière cosmique serpente sur cette image spectaculaire à grand champ, éclairé par la lumière brillante de nouvelles étoiles. Ce nuage dense est une région de formation d’étoiles appelée Lupus 3, où des étoiles d’une chaleur éblouissante naissent de l’effondrement de masses de gaz et de poussière. Cette image a été créée à partir d’images prises à l’aide du VLT Survey Telescope et du télescope MPG/ESO de 2,2 mètres. Il s’agit de l’image la plus détaillée prise jusqu’à présent de cette région.

6. Un filament massif du nuage moléculaire d’Orion observé par le satellite Herschel. La direction du champ magnétique observée par Planck est également représentée. – 7. Un filament de gaz moléculaire situé dans le nuage du Taureau. (eso/APeX (MPifR/eso/oso)/A. Hacar et al./Digitized sky survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin) – 8. Globule Barnard 68. Ce nuage est si dense qu’il est autogravitant, c’est-à-dire qu’il est confiné par sa propre force de gravité. Il produira peut- être une étoile dans le futur, s’il finit par s’effondrer sur lui-même. (ESO) – 9. Un disque protoplanétaire (centre de l’image) vu par la tranche. Sa taille est de quelques centaines d’unités astronomiques. (ESO)

Des disques, des jets : rotation et champ magnétique !

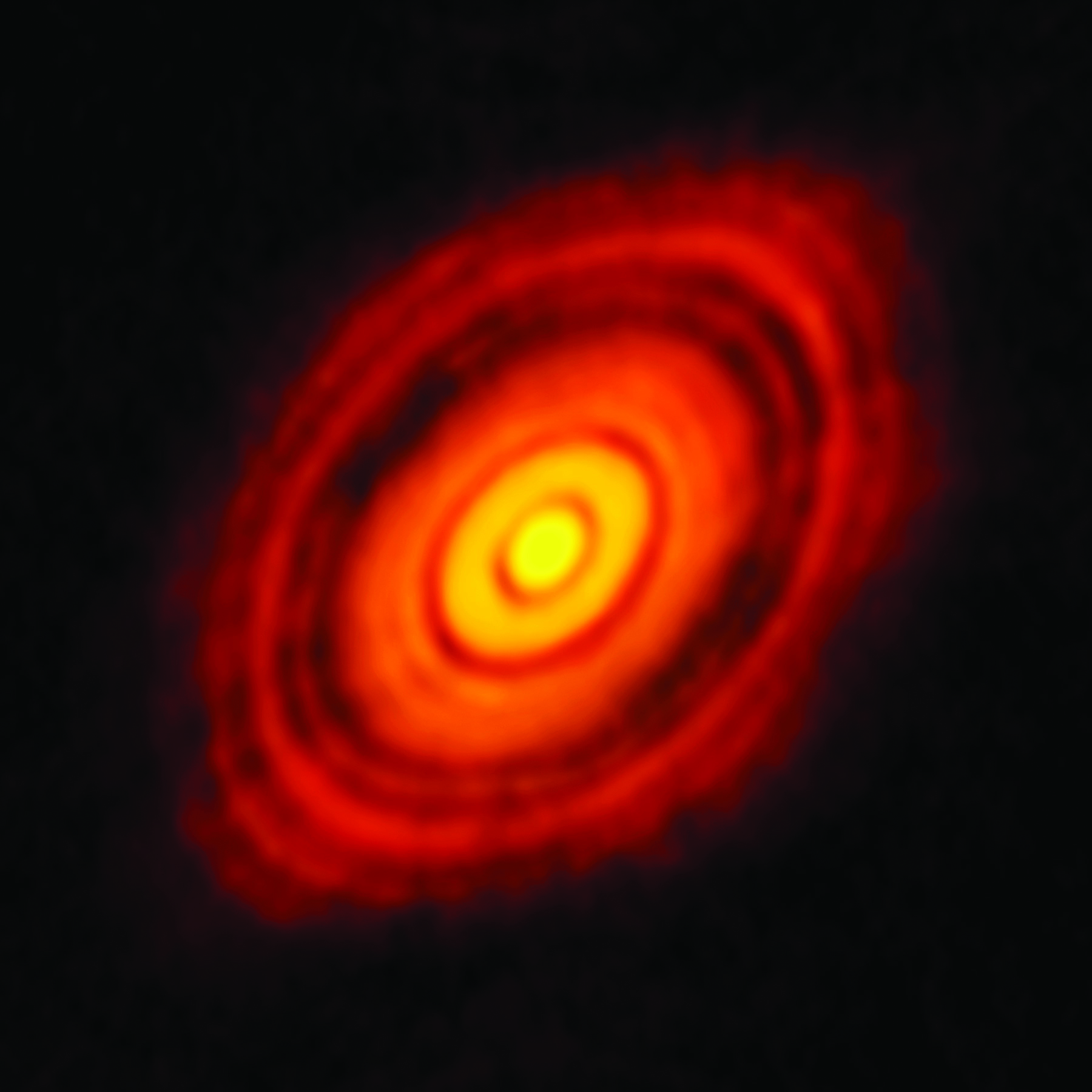

La formation d’une étoile est en fait plus complexe qu’un simple effondrement. Au moins deux phénomènes, aussi spectaculaires qu’essentiels, sont également à l’œuvre. Ils trouvent tous deux leur origine dans la rotation… En effet, la matière interstellaire étant animée de mouvements turbulents, un nuage, une fois cette turbulence dissipée, hérite d’un certain moment cinétique qui, lui, ne se dissipe pas. Or, à l’instar d’un patineur qui accélère quand il ramène ses bras tendus vers son corps, un nuage en rotation qui se contracte tourne de plus en plus vite. Tellement vite que la force centrifuge, celle-là même qui empêche la Lune de tomber sur la Terre, finit par s’opposer à la gravité, stoppant pour un temps l’effondrement gravitationnel. La force centrifuge ne s’exerçant que dans le plan de la rotation, le gaz adopte alors la forme d’un disque appelé encore disque d’accrétion (fig. 9).

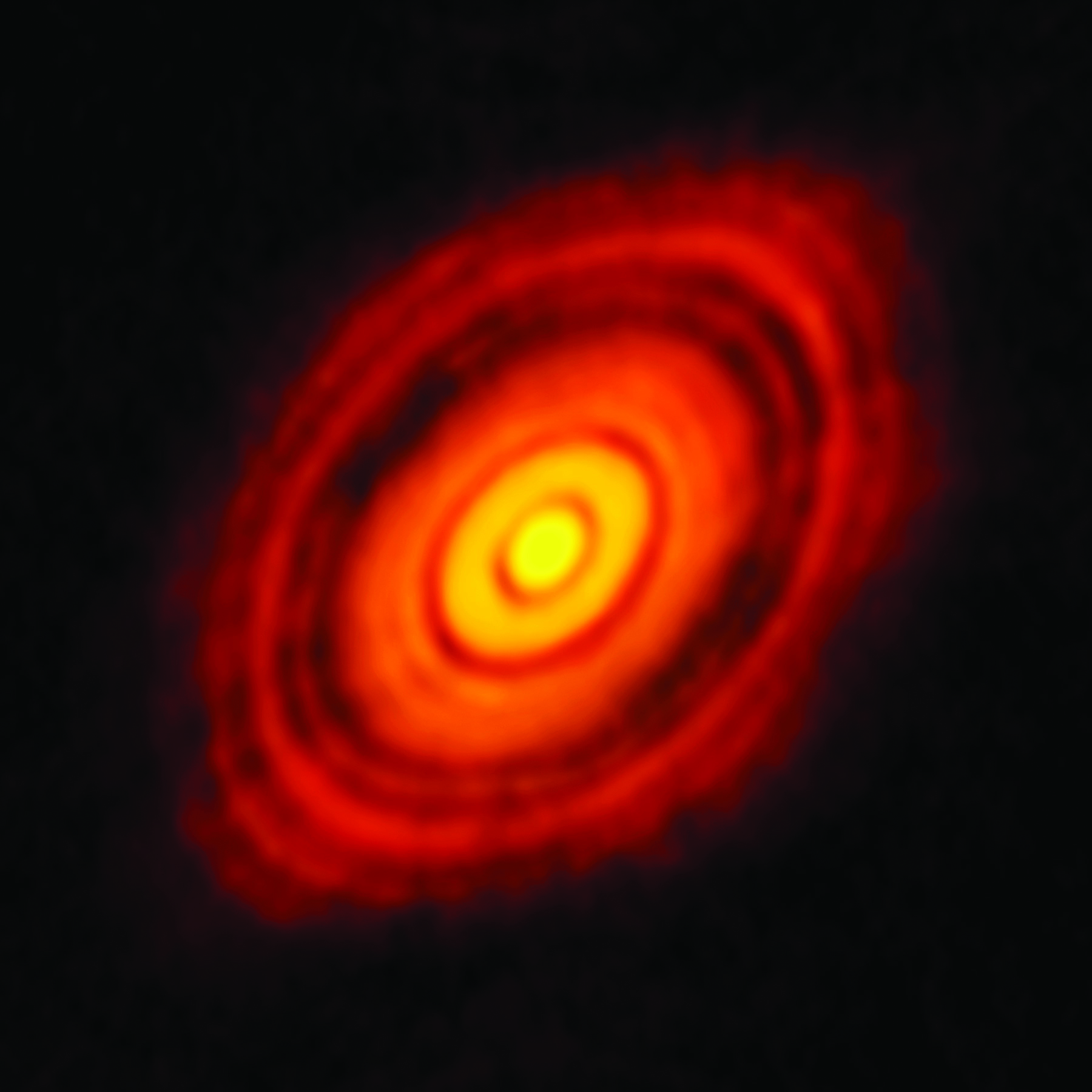

Se pose alors un problème crucial. Puisque le gaz est à présent à l’équilibre et que le moment cinétique est conservé, le gaz est « piégé » dans le disque. Comment parvient-il alors jusqu’à l’étoile ? D’une manière ou d’une autre, le moment cinétique du disque doit diminuer, ce qui n’est possible que si le disque parvient à évacuer ce moment vers l’extérieur. C’est là qu’un autre acteur majeur entre en lice : le champ magnétique. En effet, les lignes de champ magnétique, qui, rappelons-le, se comportent un peu comme des élastiques, permettent aux différentes particules de fluide d’échanger de la rotation via la « tension magnétique ». Cela a pour effet de ralentir le disque et de permettre au gaz de poursuivre sa course jusqu’à l’étoile. Il faut croire que ce mécanisme est réellement efficace, car le moment cinétique du Soleil est environ un million de fois plus faible que celui contenu initialement dans le cœur dense préstellaire. Autrement dit, le moment cinétique des particules qui composent le Soleil a diminué d’un facteur un million au moment de la formation de ce dernier. L’existence de ces disques est d’une grande importance car c’est en leur sein que se forment les planètes (fig. 10).

10. Observation réalisée avec ALMA du disque protoplanétaire autour de l’étoile HL Tauri. On y voit des sillons qui, bien que cela reste à confirmer, pourraient être liés à la présence de planètes. (AlMA-eso/NAoJ/NRAo) –

Le champ magnétique et la rotation du gaz engendrent un autre phénomène étonnant, les jets protostellaires (fig. 11 et 12). Comme leur nom l’indique, les jets sont constitués de gaz éjecté à grande vitesse, jusqu’à 200 km/s, du voisinage de l’étoile. À la manière d’un jet d’eau, ils sont souvent très directionnels. En fait, ce mécanisme d’éjection est assez général en astrophysique et on le trouve très souvent associé aux phénomènes d’accrétion. C’est également le cas par exemple pour les noyaux actifs de galaxies, qui sont constitués d’un trou noir géant et qui donnent naissance à des jets de la taille d’une galaxie (fig. 13). L’émission des jets et l’évolution du disque d’accrétion sont encore imparfaitement comprises. Elles semblent étroitement liées l’une à l’autre, le jet permettant sans doute au disque d’évacuer son excès de moment cinétique.

11. Une protoétoile et son jet. Elle se situe dans la partie la plus sombre de l’image et on voit le jet qui en émane de part et d’autre. (eso) – 12. Un jet émanant d’une très jeune étoile. Il s’étend sur plusieurs années-lumière. (eso/M. McCaughrean)

13. La galaxie lenticulaire Centaurus A. On voit un jet de plusieurs dizaines de milliers d’années-lumière de long. Ce jet est la conséquence du trou noir central de cette galaxie qui accrète du gaz et des étoiles. (eso/WFi (optical); MPifR/eso/APeX/A.Weiss et al. (submillimetre); NAsA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray))

Les étoiles se forment en amas

Tout observateur un peu attentif remarque immédiatement, lors d’une nuit dégagée, que les étoiles, loin de se répartir uniformément sur la voûte céleste, ont une tendance certaine à se regrouper. Parmi les plus beaux exemples visibles à l’œil nu, on trouve les Pléiades ou encore Orion (les figures 14 et 15 en montrent deux exemples moins connus). Par ailleurs, c’est à présent bien établi, environ la moitié des étoiles sont binaires, c’est-à-dire qu’elles possèdent un compagnon auquel elles sont liées par la force gravitationnelle. Les étoiles auraient-elles un instinct grégaire ? En un sens, oui, et ce d’autant plus qu’elles sont jeunes. À bien y réfléchir, la raison en est assez simple. C’est une fois encore notre bonne vieille gravité, assistée sans doute par la turbulence, qui en est responsable. Ainsi qu’on le sait depuis Newton, la force de gravité décroît comme l’inverse du carré de la distance. Dans le jargon des physiciens, on dit que c’est une force à « longue portée », c’est-à-dire que son influence se ressent même sur de grandes distances.

14. Le superamas d’étoiles Westerlund 1. Situé à environ 12 000 années-lumière, cet amas possède des étoiles jeunes et massives. (ESO)

15. L’amas Arches est le plus dense connu à ce jour dans la Galaxie. Situé à une centaine d’années-lumière du Centre galactique, il est sans doute âgé de 2 millions d’années. (ESO/P. espinoza)

La conséquence est que l’effondrement gravitationnel d’un nuage est un événement complexe. Tout se passe comme si le nuage s’effondrait à la fois globalement et localement, et ce de manière relativement synchronisée, c’est-à-dire dans un intervalle de temps assez court. Il en résulte un groupe d’étoiles formées à peu près en même temps et dans une région très limitée. Autrement dit, ces étoiles sont liées entre elles par leur force de gravité, et ce lien, s’il est assez fort, peut durer très longtemps. Ainsi, les amas globulaires (fig. 16), qui sont sans doute les résidus de la formation des étoiles des premières galaxies, ont un âge qui atteint la dizaine de milliards d’années. On observe des amas de toutes les tailles, allant de quelques étoiles jusqu’à plusieurs centaines de millions. Néanmoins, dans la majorité des cas, les amas d’étoiles ne sont pas suffisamment liés et finissent par se désolidariser, soit spontanément quand les étoiles massives explosent en expulsant du gaz, soit sous l’influence du champ gravitationnel galactique, qui tend à les détruire petit à petit. Les étoiles de ces amas suivent alors des trajectoires différentes et finissent par se disperser, perdant toute trace de leur origine commune. Vraiment toute ? Peut-être pas, car les amas d’étoiles semblent remarquablement homogènes chimiquement. Les abondances des différents éléments chimiques sont donc très proches d’une étoile à l’autre d’un même amas, qui possède ainsi une certaine signature chimique. Il est donc théoriquement possible de retrouver les étoiles qui se sont formées au sein d’un même amas.

16. L’amas globulaire géant Oméga Centauri. Situé à environ dix-sept mille années-lumière, il comporte environ trois cent mille étoiles. (eso/iNAF- Vst/omegaCAM. Acknowledgement: A. Grado, l. limatola/iNAF-Capodimonte observatory)

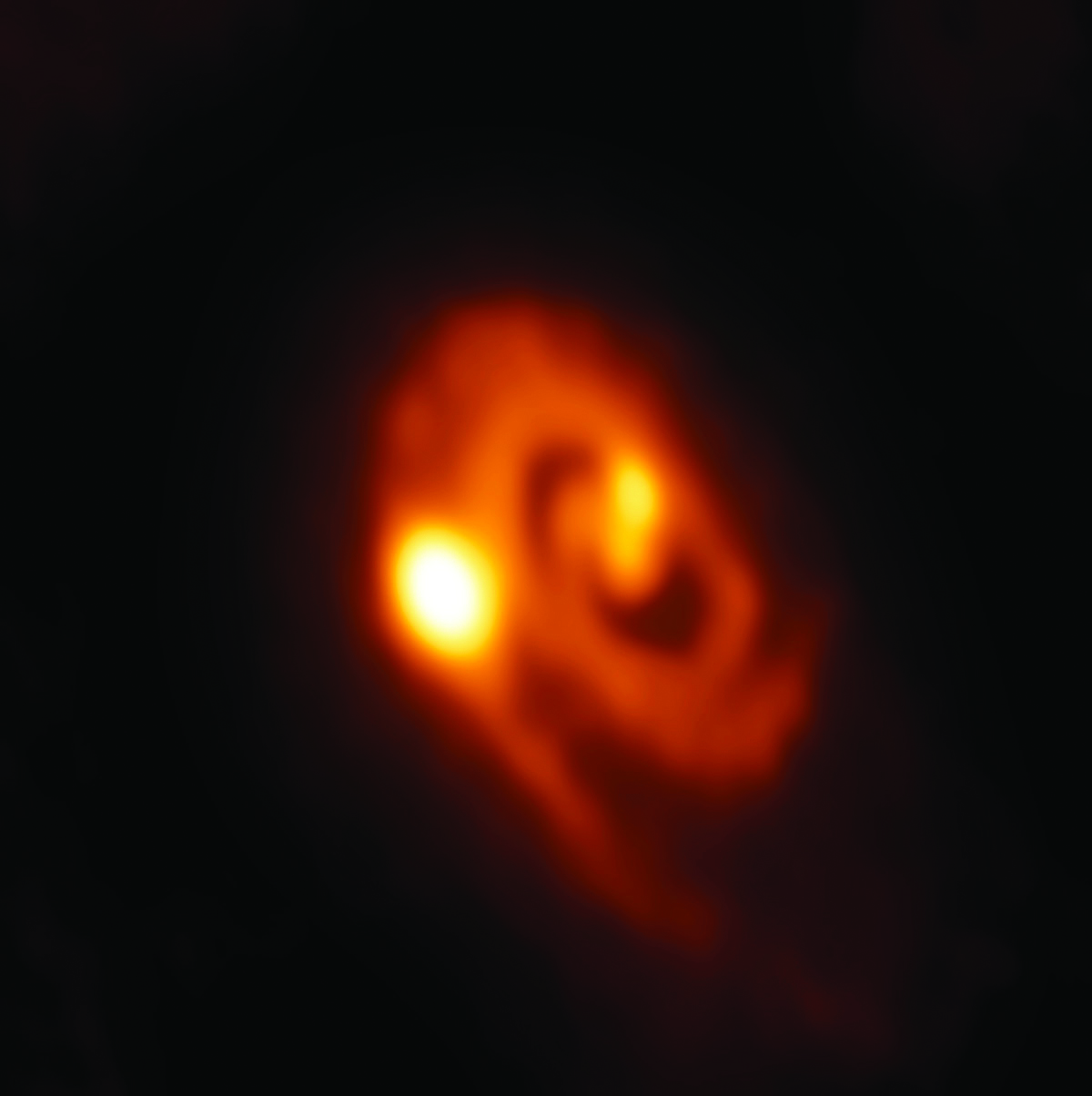

Précisons que les étoiles binaires se forment, elles, peut-être par un mécanisme différent lié à la rotation et aux disques d’accrétion. Quand ceux-ci sont suffisamment massifs, il est en effet envisageable que l’instabilité gravitationnelle se développe au sein du disque et conduise à la formation d’une autre étoile dans le disque (fig. 17 ). Comme la taille du disque est d’environ cent unités astronomiques ou moins, le compagnon ainsi formé se situe à peu près à cette distance. Bien entendu, des phénomènes de migration peuvent avoir lieu et amener les étoiles de la binaire ainsi formée à se rapprocher ou, au contraire, à s’éloigner l’une de l’autre.

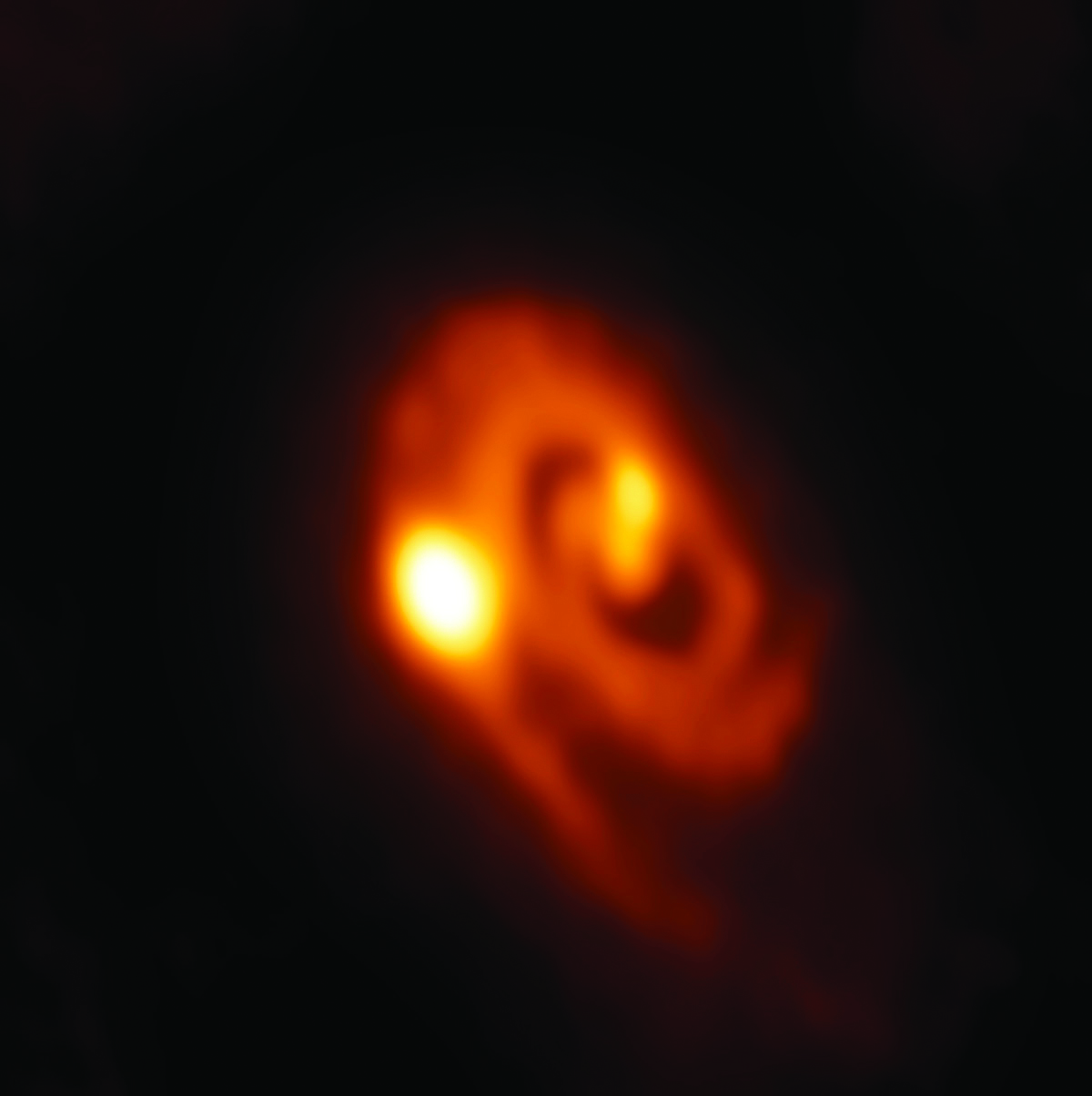

17. Un système multiple en cours de formation. Au centre de l’image se trouve une binaire. Un troisième objet orbite autour des deux autres. Le gaz est en rotation autour des deux étoiles centrales. L’ensemble constitue peut- être un disque d’accrétion qui s’est fragmenté sous l’influence de la force de gravité. La structure fait une centaine d’unités astronomiques de rayon. (AlMA (ESO/NAOJ/NRAO)/J.J. tobin (University of oklahoma/leiden University)

Des grosses, des petites : tout un éventail de masses

Notre étoile, le Soleil, qui possède une masse d’environ 2.10^30 kg, soit environ 400 000 fois la masse de la Terre, est une étoile assez banale. Des étoiles, il en existe des grosses, jusqu’à au moins 200 fois la masse du Soleil, et des petites, moins d’un dixième de masse solaire. En fait, il en existe même de plus petites, enfin pas tout à fait de « vraies » étoiles. Pourquoi ? Elles sont trop peu massives pour que puisse avoir lieu la réaction nucléaire impliquant la conversion de l’hydrogène en hélium. Elles brûlent tout de même un élément, le deutérium, sorte de gros atome d’hydrogène contenant, en plus de son proton, un neutron. Ces astres, encore appelés naines brunes, peuvent donc avoir une masse beaucoup plus petite, un centième de masse solaire, peut-être même moins. Les étoiles et les naines brunes couvrent donc un spectre de masse qui s’étale sur plus de quatre ordres de grandeur et il est même possible que des étoiles encore plus grosses puissent exister, aucun mécanisme connu ne s’y opposant.

Pour autant, cela ne signifie pas, bien entendu, que toutes ces étoiles soient en nombre comparable. C’est même très loin d’être le cas. Les étoiles les plus abondantes sont plus petites que notre Soleil, environ trois fois moins massives. Ainsi, les étoiles moins massives que cette valeur deviennent de moins en moins nombreuses, jusqu’à même devenir rares pour les naines brunes de plus faible masse. De même, plus les étoiles sont massives, moins elles sont nombreuses. Les observateurs ont même trouvé que le nombre d’étoiles diminue comme leur masse à la puissance 2,3. Cette valeur, qui est connue depuis 1955, reste mal comprise sur le plan théorique. Elle joue pourtant un rôle absolument fondamental dans l’histoire de l’Univers car, on le verra par la suite, les étoiles de masses différentes ont des comportements et des propriétés bien spécifiques. Les idées les plus modernes pour expliquer la distribution de masse des étoiles mettent en avant le rôle de la gravité ainsi que celui de la turbulence. Cette dernière crée des fluctuations de la densité du gaz qui sont ensuite amplifiées par la gravité. Elle tend alors à les isoler du reste de l’écoulement et induit leur effondrement.

Comme on le pressent assez naturellement, les caractéristiques d’une étoile dépendent fortement de sa masse. Par exemple, la luminosité d’une étoile, c’est-à-dire le nombre de photons émis depuis la surface à chaque seconde, est proportionnelle au cube de sa masse. Cela signifie qu’une étoile de dix masses solaires brille comme mille Soleils ! Cette forte dépendance est une conséquence de la loi dite du corps noir. Cette loi bien connue en physique stipule qu’un tel corps – un four bien isolé en est un exemple – rayonne comme sa température à la puissance quatre. Or, il se trouve qu’une étoile est un excellent corps noir . Contrairement à ce que l’on pourrait croire, une étoile est en effet très opaque. Les photons qui voyagent dans une étoile ne cessent de se heurter aux électrons et aux noyaux : ils doivent véritablement se frayer un chemin jusqu’à la surface. Plusieurs dizaines de milliers d’années leur sont nécessaires pour faire un trajet qui leur prendrait deux secondes dans le vide !

Cette forte dépendance de la luminosité à la masse de l’étoile n’est pas sans conséquence. En effet, rayonner coûte de l’énergie à une étoile. Chaque photon émis tend à la refroidir et, pour maintenir sa température élevée, elle doit puiser dans ses ressources. Ces dernières n’étant pas infinies, elles finissent par s’épuiser. Dans une étoile, la seule source d’énergie vient des réactions nucléaires, celles-là mêmes qui convertissent l’hydrogène en éléments lourds. L’énergie émise provient en fait de la légère perte de masse qui a lieu au cours de ces transformations selon la célèbre formule E = mc2. Ainsi, la réserve en énergie d’une étoile est proportionnelle à sa masse. Mais comme, rappelons-le, la luminosité dépend du cube de la masse, cela signifie que le temps mis pour consommer toute l’énergie disponible, soit approximativement la durée de vie de l’étoile, est donc inversement proportionnel au carré de la masse de l’étoile.

Les grosses étoiles, en particulier, vivent un temps très court. Une étoile de dix masses solaires vit environ cent millions d’années ; les plus grosses étoiles connues vivent environ quatre millions d’années. À l’échelle cosmique, c’est un temps dérisoire. Rappelons par exemple que le Soleil, aujourd’hui âgé de cinq milliards d’années, en vivra encore cinq autres. Quant aux petites étoiles, elles vivent donc plus longtemps que le Soleil. Ainsi une étoile de 0,7 masse solaire vit plus de quinze milliards années, l’âge de l’Univers. Les petites étoiles sont donc virtuellement immortelles ! Les premières à s’être formées sont toujours présentes. Elles constituent autant de fossiles cosmiques, témoins privilégiés des débuts de l’Univers, encore peu en mesure de former des étoiles. Bien entendu, elles sont activement recherchées par les astronomes.

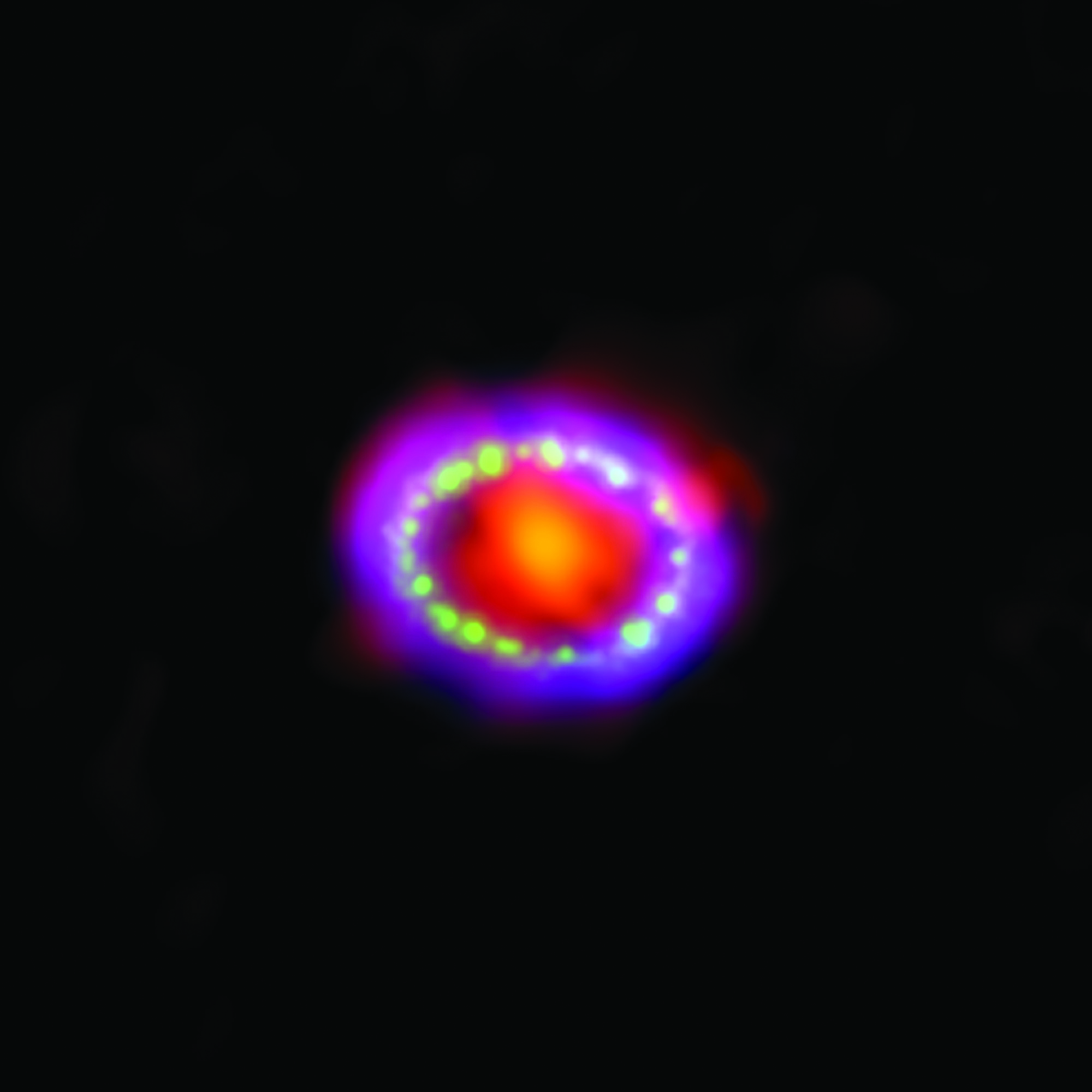

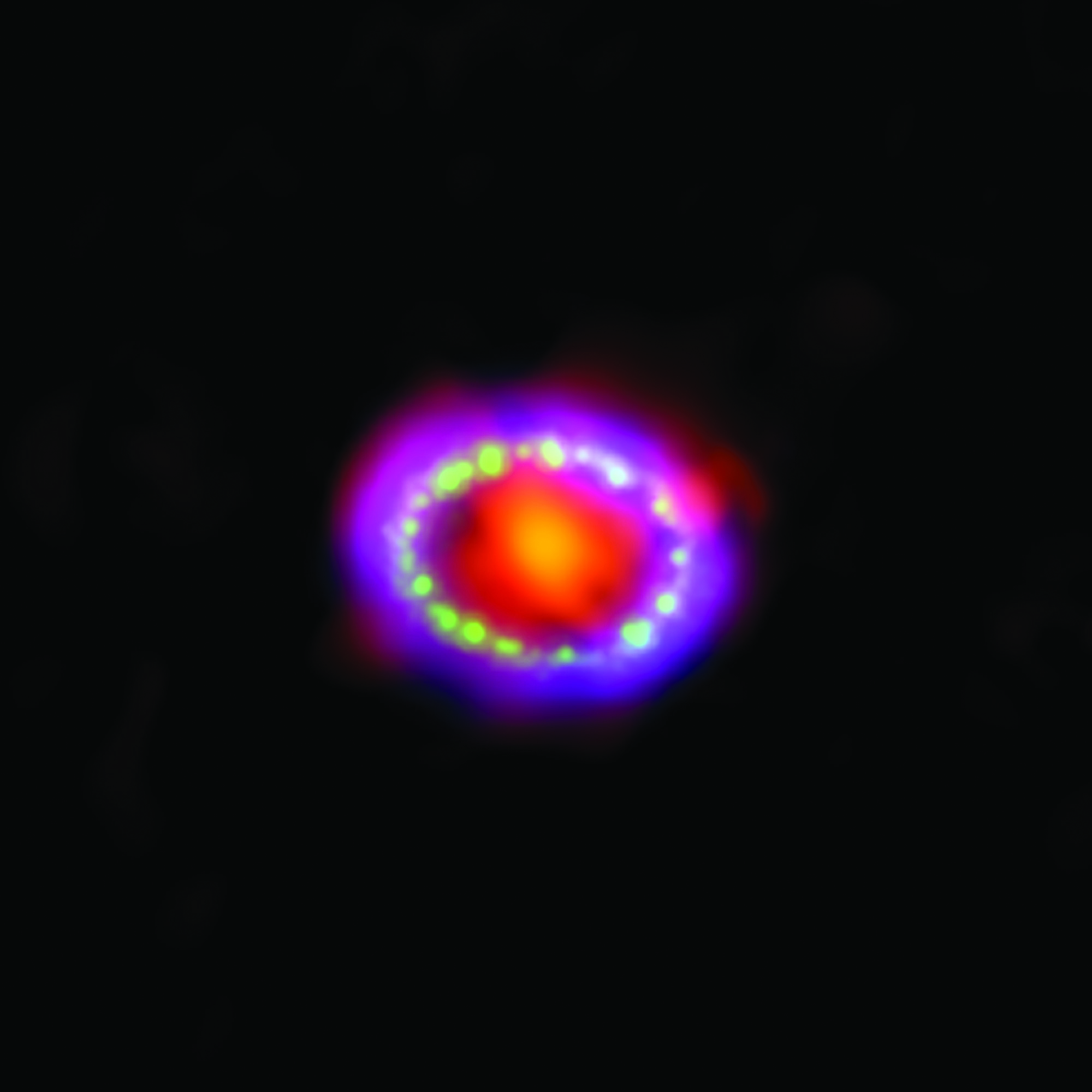

18. Le reste de la supernova 1987A vu par l’interféromètre ALMA. (AlMA:eso/NAoJ/NRAo/A.)

La formation des étoiles : un processus diablement inefficace

À chaque instant, quantité d’événements ont lieu au sein des galaxies : le ballet des étoiles qui tournent, celui du gaz qui bouillonne, explose ou jaillit. Comment comprendre et quantifier toute cette agitation ? Parmi tous les chiffres auxquels on peut penser, il en est un qui continue de faire l’objet d’une attention toute particulière ; on peut même dire que c’est l’un des graals de l’astrophysique contemporaine. Il s’agit du taux de formation des étoiles (star formation rate en anglais). Cette quantité décrit simplement le nombre d’étoiles formées en une année. Étant donné le rôle majeur joué par les étoiles, on comprend bien pourquoi elle est si importante. Les observations montrent que dans le cas de notre Galaxie par exemple, environ dix nouvelles étoiles, soit en masse l’équivalent de trois nouveaux Soleils, se forment chaque année. Les astrophysiciens essaient depuis plus d’un demi-siècle de comprendre ce résultat en apparence simple… sans y parvenir.

L’origine du problème est la suivante : la force de gravité qui s’exerce dans un milieu agit en un temps caractéristique, encore appelé temps de chute libre. En substance, c’est le temps que le milieu en question met pour s’effondrer sur lui-même. Dans le cas du gaz pouvant former des étoiles dans la Galaxie, ce temps vaut à peu près un million d’années. Par ailleurs, la masse de gaz dense est, elle, de l’ordre d’un milliard de masses solaires. En divisant cette masse par le temps de chute libre, on s’attendrait à avoir une estimation du taux de formation d’étoiles; or, un calcul élémentaire conduit à la valeur de mille masses solaires par an, ce qui est trois cents fois supérieur à la valeur observée ! La conclusion qui s’impose est donc que le gaz dans la Galaxie n’est pas en chute libre. Un ou plusieurs processus physiques s’opposent à la force de gravité. En dépit de nombreux efforts, cinquante années de recherche n’ont pas permis d’élucider avec précision la raison de cette inefficacité, même si des progrès importants ont été réalisés.

Plusieurs pistes ont été explorées. Ainsi, on a d’abord proposé que le champ magnétique, encore lui, pouvait expliquer le faible taux de formation d’étoiles. Pour ce faire, l’intensité magnétique doit être élevée, de sorte que la force magnétique domine la force gravitationnelle. Or, bien que le champ magnétique soit une quantité difficile à mesurer, l’acharnement des astrophysiciens a fini par révéler que ce dernier était sans doute trop faible pour s’opposer efficacement à la gravité. Dans un second temps, une nouvelle hypothèse a été explorée, la turbulence. Les mouvements désordonnés du fluide constituent un obstacle pour la gravité et, s’ils sont assez forts, ils peuvent même l’empêcher d’agir. Néanmoins, la turbulence a cette particularité qu’elle se dissipe rapidement : à peine une particule de fluide a-t-elle le temps de traverser le nuage, que déjà l’intensité de la turbulence a très fortement décru. Il faut donc des sources puissantes pour, sans cesse, régénérer la turbulence, et ce sont ces sources qui font défaut ici.

La dernière hypothèse, toujours en cours d’investigation, est que la rétroaction exercée par les jeunes étoiles formées, particulièrement les massives, disperse le gaz et limite l’efficacité de la gravité. De quoi s’agit-il exactement ? Les étoiles au cours de leur vie, et plus particulièrement à leur début et à leur fin, dégagent des quantités importantes d’énergie sous forme de rayonnement ou de matière. On a déjà évoqué les jets qui accompagnent très souvent les processus d’accrétion. Il y a également le rayonnement très intense des jeunes étoiles. Il peut ioniser le gaz environnant (fig. 19 et 20) et de ce fait le chauffer jusqu’à des températures de milliers de degrés. Ces bulles chaudes et ionisées repoussent alors le gaz du nuage dans lequel l’étoile est née et finissent par le détruire. Enfin, les étoiles massives en fin de vie émettent des vents puissants et finissent par exploser en supernovae (fig. 18). Ces dernières émettent en un temps très court une quantité gigantesque d’énergie et deviennent même plus lumineuses que la Galaxie. Une fantastique onde de choc est émise, créant une bulle de trois cents années-lumière. Bien entendu, une telle explosion n’est pas sans conséquence sur les nuages de gaz qui se trouvent à proximité. Ceux-ci sont dispersés, ce qui arrête instantanément la formation des étoiles.

19. Le nuage moléculaire de la nébuleuse d’Orion est ionisé par le rayonnement produit par les étoiles massives situées à proximité.

Les modèles actuels, qui prennent en compte l’ensemble de ces phénomènes – champ magnétique, turbulence et rétroaction stellaire –, obtiennent des taux de formation stellaire en bien meilleur accord avec les observations, quoique sans doute encore trop élevés. Du fait de la complexité du problème et des difficultés à le modéliser, la raison de ce désaccord n’est pas encore bien claire. Est-ce dû à un processus manquant ou à une insuffisance dans les calculs ? Les recherches continuent.

20. Les Piliers de la création pris par le télescope Hubble dans le visible (gauche) et l’infrarouge (droite). Situées dans la nébuleuse de l’Aigle, ces structures de gaz sont érodées par le rayonnement ionisant dû aux étoiles massives proches. (ESO)

L’écologie galactique

Gravité, turbulence, champ magnétique, rétroaction stellaire, rayonnement, chimie : la formation des étoiles implique de nombreux processus, de nombreux champs du savoir. Tous ces phénomènes interagissent, « se couplent », dit-on en physique. De plus, les échelles spatiales impliquées vont de la centaine d’années-lumière, soit la taille des nuages moléculaires géants, jusqu’à la seconde-lumière, soit la taille d’une étoile. C’est à peu près comme si l’on comparait la taille de la Terre et celle d’une fourmi. Nombreux processus physiques, grandes dynamiques d’échelles, formation de structures, rétroaction, voilà un ensemble qui n’est pas dissociable de ses parties. Un ensemble cohérent qui n’est pas sans rappeler, sur le principe uniquement bien sûr, la complexité du climat terrestre. À ce titre, il n’est sans doute pas exagéré de parler d’un écosystème galactique. De fait, les galaxies présentent une organisation qui va bien au-delà des nuages moléculaires géants dont nous avons déjà mentionné l’existence et le rôle dans la formation des étoiles (fig. 21).

Pour bien percevoir qu’une telle organisation est bien à l’œuvre, examinons quelques échelles de temps. On l’a déjà dit, notre Galaxie possède environ un milliard de masses solaires de gaz moléculaire. Comme par ailleurs elle forme environ trois masses solaires d’étoiles par an, cela implique qu’en moins d’un milliard d’années, notre Galaxie aura épuisé son gaz. Or, notre Galaxie est âgée de dix milliards d’années et tout laisse penser que durant ce laps de temps, sa vie a été en tout point identique à ce qu’elle est aujourd’hui. Il y a donc une contradiction apparente. Dans le même ordre d’idée, si l’on tient compte de toutes les générations d’étoiles qui ont déjà vécu, l’enrichissement du gaz interstellaire en éléments lourds (carbone, oxygène…) devrait être bien supérieur à ce qu’il est aujourd’hui. Une conclusion s’impose : notre Galaxie continue de grossir… Du gaz intergalactique pauvre en éléments lourds, celui-là même qui à l’origine forma la Voie lactée, continue, sous l’influence du champ gravitationnel galactique, de tomber sur celle-ci, venant se mélanger au milieu interstellaire galactique. En fait, on estime que la Galaxie reçoit environ trois masses solaires de gaz chaque année, de sorte que le gaz transformé en étoiles est remplacé par ce gaz venu du milieu dit intergalactique.

L’image qui peu à peu émerge est donc celle de galaxies nourries par du gaz primordial qui se mélange au gaz galactique, sous l’influence de la force de gravité assistée par les mouvements turbulents. Ce gaz s’assemble en nuages géants, puis en cœurs préstellaires qui s’effondrent et forment des étoiles. Ces dernières synthétisent les éléments chimiques lourds puis les dispersent à la fin de leur vie, notamment lors des explosions de supernovae. Ces éjecta se mélangent au gaz ambiant en même temps qu’ils détruisent les nuages moléculaires. Après un grand brassage, ce gaz finira par se contracter de nouveau, poursuivant ainsi le cycle de la matière interstellaire. Bien entendu, toutes les galaxies ne sont pas identiques à la nôtre, certaines forment encore beaucoup plus d’étoiles, d’autres n’en forment pratiquement plus aujourd’hui. Toutes, néanmoins, connaissent ou ont connu une phase active de formation d’étoiles et un cycle de la matière interstellaire. Comme l’histoire de la formation des étoiles varie d’une galaxie à l’autre, voire d’un endroit à l’autre d’une même galaxie, on s’attend à ce que l’abondance des éléments chimiques lourds, encore appelée « métallicité », varie, et c’est précisément ce qui est observé. La métallicité varie de moins d’un dixième, de la valeur dite solaire, c’est-à-dire correspondant à la composition de notre Soleil, à plus de trois fois cette valeur.

21. La galaxie spirale NGC1232. Plusieurs bras spiraux sont visibles. Ils contiennent des nuages moléculaires qui forment activement des étoiles. (eso)

Notre Univers est donc très profondément organisé et structuré par les étoiles. Des galaxies aux planètes, en passant par les nuages de gaz interstellaires, toutes les structures subissent leurs influences. Pour reprendre l’expression chère à Hubert Reeves, nous sommes bien des « poussières d’étoiles ». Comprendre l’histoire et les détails de leur formation, c’est comprendre la grande mécanique de l’Univers et la toute première étape de notre propre histoire.

Patrick Hennebelle | AIM – CEA

Pour aller plus loin

- Derek Ward-Thompson, Anthony P. Whitworth, An Introduction to Star Formation, Cambridge University Press, 2011. ISBN 9780521630306.

- Steven W. Stahler, Francesco Palla, The Formation of Stars, Wiley-VCH, janvier 2005, p. 865. ISBN 3-527-40559-3.

- Christopher McKee, Eve Ostriker, « Theory of Star Formation », Annual Review of Astronomy & Astrophysics, vol. 45, Issue 1, p. 565-687.

- Patrick Hennebelle, Edith Falgarone, « Turbulent Molecular Clouds », The Astronomy and Astrophysics Review, vol. 20, article id. 55.

- James Lequeux, avec la contribution de Edith Falgarone et Charles Ryter, Le Milieu Interstellaire, EDP Sciences, coll. « Savoirs actuels ».

par Sylvain Bouley | Juil 12, 2022 | Zoom Sur

Le second relevé d’images du ciel en ondes radio effectué par le réseau Lofar est rendu public [1]. Il couvre deux régions représentant 27 % du ciel boréal, avec des images dans la gamme de fréquences de 120 à 168 MHz, ce qui correspond à des longueurs d’onde voisines de 2 m. Ce grand relevé révèle 4,39 millions de sources. La majorité de ces sources n’avait jamais été observée dans le domaine des ondes radio.

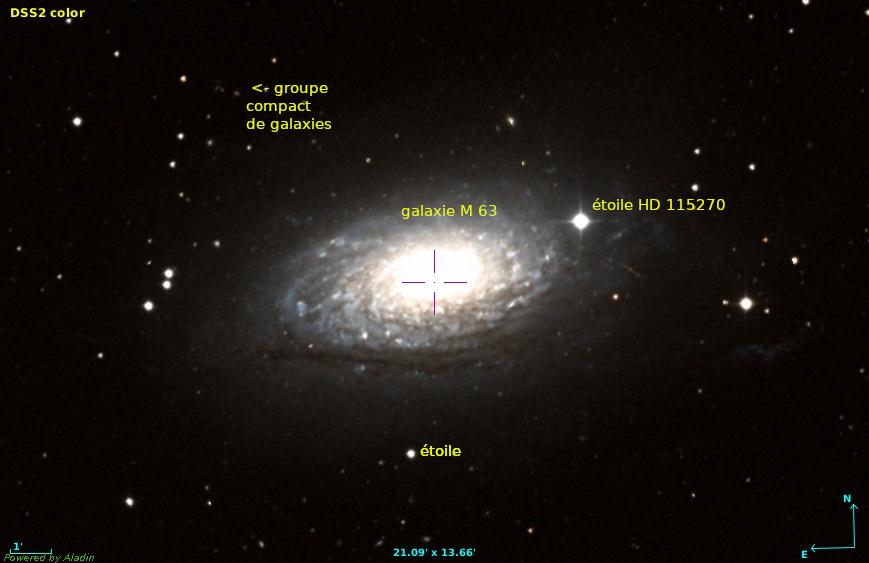

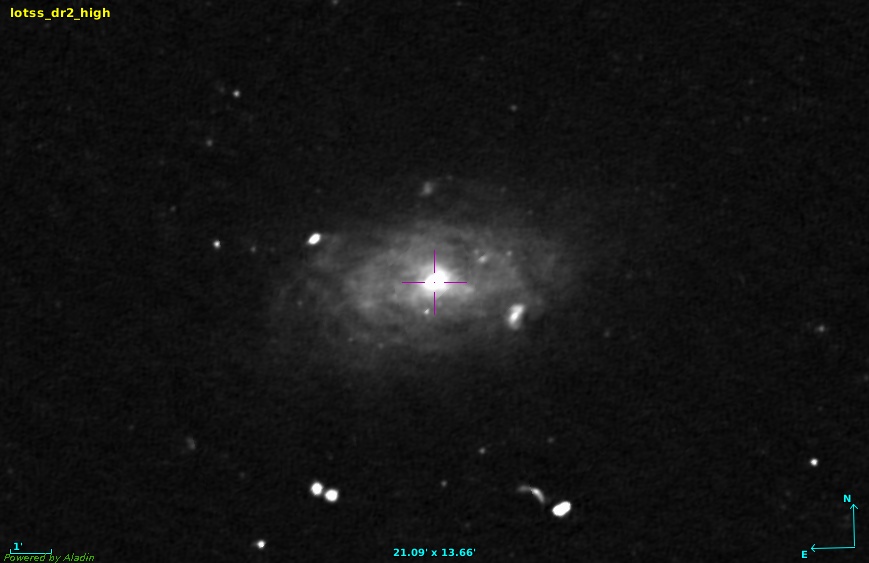

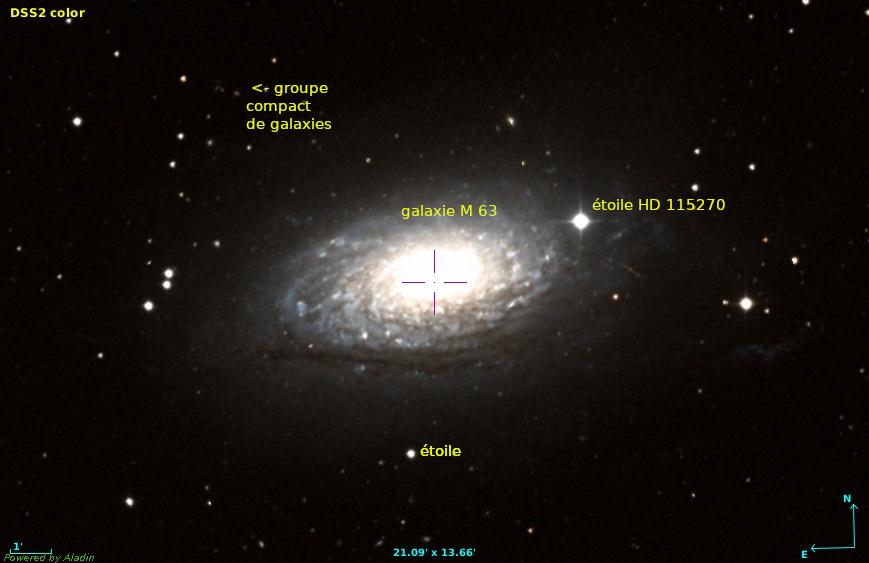

La galaxie M 63 et son proche environnement en lumière visible. L’image vient du grand relevé DSS2, facilement disponible avec l’application Aladin ou sa version en ligne Aladin lite. Le champ de la galaxie contient aussi quelques étoiles. La plus brillante, en haut à droite de la galaxie, HD 115270, est de magnitude 9,81. La consultation du catalogue Simbad indique que certains objets d’aspect ponctuel sont en fait des galaxies.

Ce relevé, appelé LoTSS_DR2 pour Lofar Two meter Sky Survey_Data Release 2, est la seconde version. La première, LoTSS-DR1 (lire l’Astronomie 150 de juin 2021) contenait 44 500 sources. La version actuelle, pour laquelle la correction des perturbations causées par l’ionosphère terrestre a été grandement améliorée, permet une meilleure résolution angulaire (6 secondes d’arc), et une plus grande sensibilité, avec cent fois plus de sources révélées. L’intensité de ces sources varie de 0,2 à 5 000 millijanskys [2]. Le relevé donne pour chaque endroit observé l’intensité du signal dans trois bandes de fréquences qui découpent la gamme 120-168 MHz en trois parties égales de 16 MHz de bande passante. Cela permet une ébauche très sommaire de spectre.

Les émissions radio du milieu interstellaire et du milieu intergalactique sont généralement dues à des électrons de haute énergie en mouvement dans une région où règnent des champs magnétiques (rayonnement synchrotron).

Le relevé LoTSS comprend également des cartes de polarisation des ondes radio. La polarisation indique si le champ électrique mesuré à l’antenne tend à tourner (polarisation circulaire), à osciller sans changer de direction (polarisation linéaire), si son mouvement est une combinaison des deux (polarisation elliptique), ou bien s’il varie dans des directions aléatoires (absence de polarisation). La polarisation fournit, moyennant un traitement qui n’a rien d’automatique, d’importantes informations sur l’orientation du champ magnétique des astres observés.

Les antennes du radiotélescope Lofar sont très simples, petites, mais très nombreuses, regroupées en stations réparties dans plusieurs pays d’Europe (dont la France), et interconnectées à très haut débit. Leur exploitation pour fournir ce relevé a nécessité le traitement de 3 168 pointés du ciel, chacun comprenant 8,8 téraoctets de données, avec des algorithmes complexes.

Les données de ce grand relevé sont publiques. En installant le logiciel Aladin fourni par le Centre de données astronomiques de Strasbourg sur votre ordinateur, vous pourrez consulter les cartes d’intensité du rayonnement radio du grand relevé LoTSS-DR2 (lire l’encadré).

Notons que les télescopes Meerkat (lire l’actualité page 12) et Lofar sont complémentaires, puisque Meerkat, localisé en Afrique du Sud, observe le ciel austral, tandis que Lofar, centré sur les Pays-Bas, observe le ciel boréal.

Encadré :

Le logiciel Aladin du Centre de données astronomiques de Strasbourg permet d’accéder à des cartes du ciel de type « photographique » obtenues à l’aide de plusieurs grands relevés établis à des longueurs d’onde très diverses (des rayons gamma aux ondes radio en passant par la lumière visible). Ce logiciel est à la disposition du public, il est gratuit, et fonctionne sur la plupart des micro-ordinateurs. Les éléments pour l’installation sont disponibles à l’adresse suivante : [http://aladin.cds.unistra.fr/java/nph-aladin.pl?frame=downloading]. Lorsque vous utilisez Aladin, dans la case intitulée « commande », vous pouvez taper les coordonnées ou le nom de l’objet que vous souhaitez voir. Par défaut, vous aurez une image en lumière visible issue du relevé DSS2. Pour accéder aux cartes de LoTSS, allez dans le menu à gauche, sélectionnez collections/images/radio/loTSS et vous aurez accès aux versions DR1 et DR2, en haute et en basse résolution. Des images à d’autres longueurs d’onde associées à d’autres grands relevés sont également disponibles. L’identification des objets recensés dans des bases de données disponibles avec Aladin est possible. Cliquez d’abord sur le lien au-dessus de l’image appelé « Simbad » puis acceptez de télécharger le catalogue. Des petits carrés verts apparaissent sur l’image. Ils correspondent aux objets disponibles dans le catalogue Simbad. Ce catalogue n’est pas le plus complet, mais il donne des informations sur la nature des objets (étoiles, galaxies, etc.). Pour avoir ces informations, il suffit de cliquer sur le petit carré superposé à l’objet qui vous intéresse. Pour avoir des données plus complètes du grand relevé LoTSS (cartes dans les trois bandes de fréquences, polarisation, etc.), il faut se connecter au portail du site Astron [https://lofar-surveys.org]. La consultation de ces données est technique, elle demande plus de temps et d’efforts.

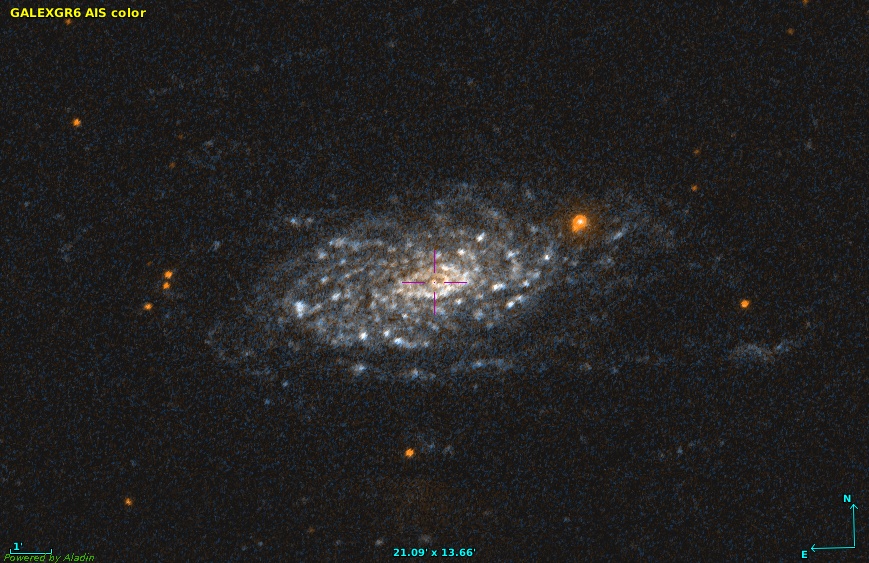

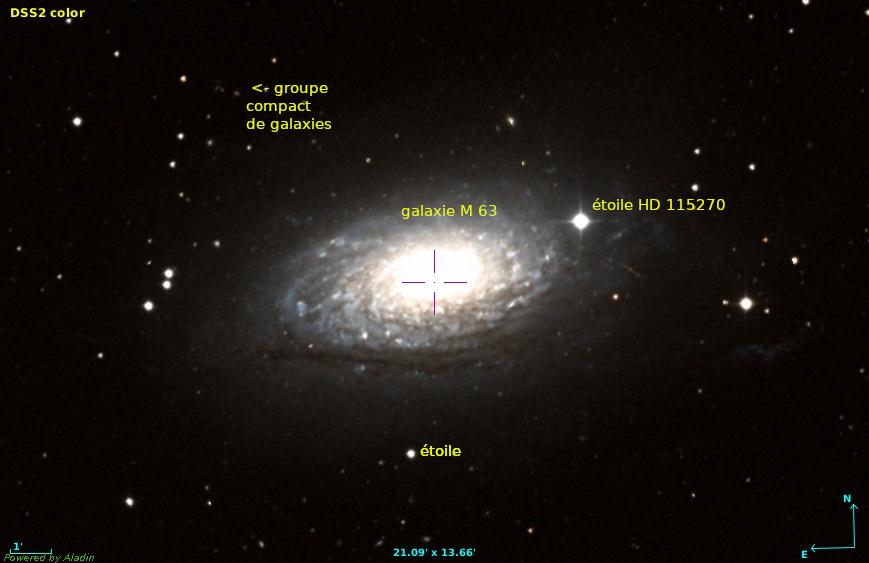

Une vue en ultraviolet, avec le même cadrage que la vue précédente, issue du grand relevé Galex (GalexGR6). L’image en UV met en valeur les régions de création d’étoiles. On voit que celles-ci sont réparties dans les bras spiraux de la galaxie. On reconnaît (ici traduit en couleur orangée) les émissions de quelques étoiles de notre Galaxie également observées en lumière visible.

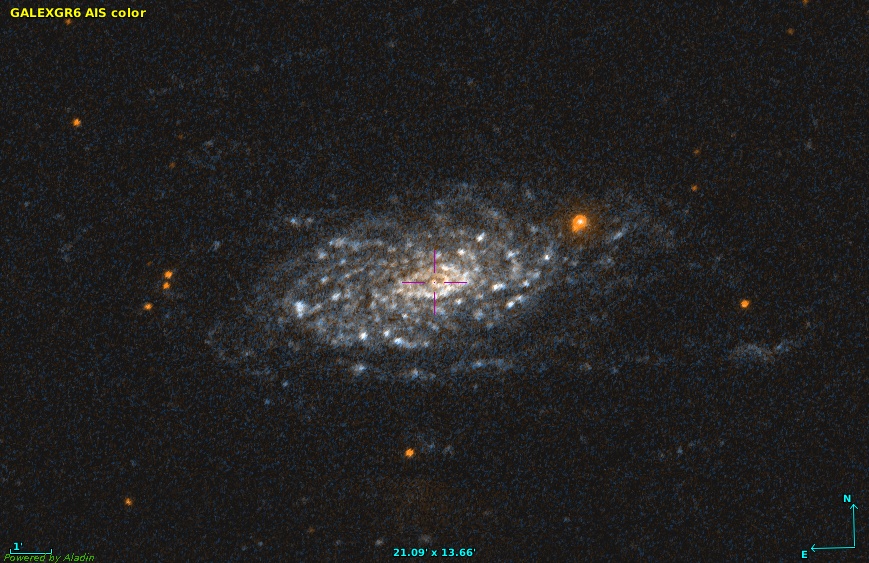

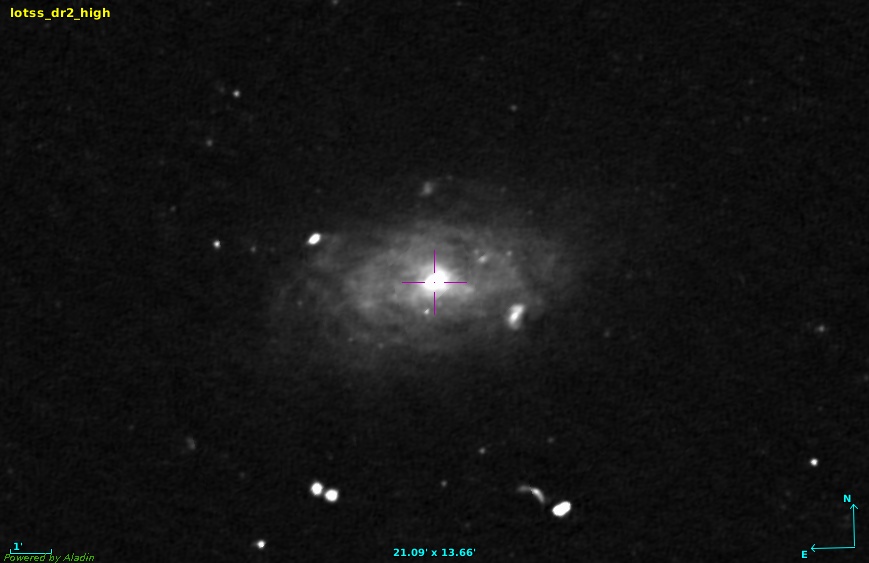

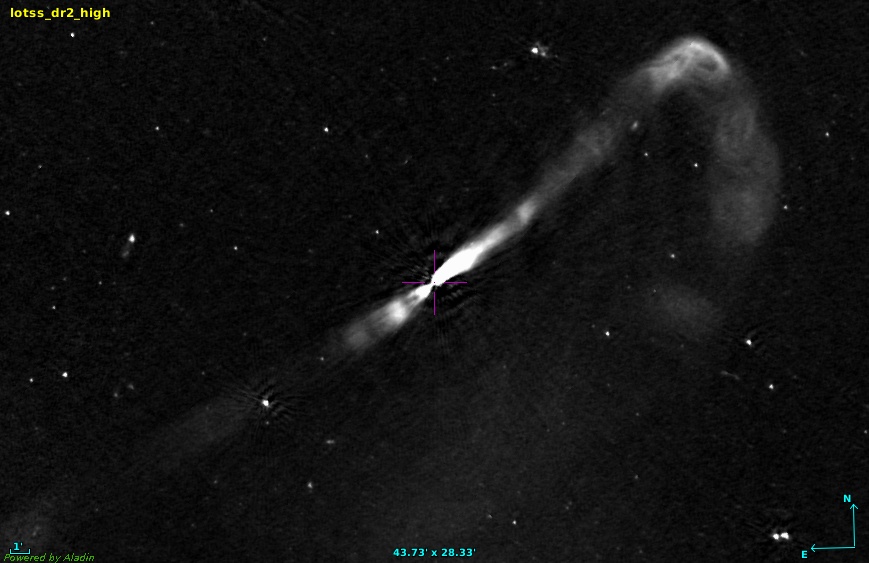

Le même champ de vue est ici issu du grand relevé LoTSS-DR2, montrant donc le ciel en ondes radio à des longueurs d’onde voisines de deux mètres. Le bulbe de M 63 en est la partie la plus brillante, montrant qu’il est le siège de phénomènes d’accélération de particules à haute énergie. Mais son activité est cependant modérée et il ne produit pas de jet observable. Des régions actives coïncident également avec les bras de la galaxie, mais ne sont pas corrélées avec les régions de création d’étoiles actives en UV. Les étoiles de notre Galaxie disparaissent totalement. La consultation du catalogue Simbad montre que les points lumineux repérables en visible et avec LoTSS sont des galaxies. Mais d’autres sources apparaissent dans LoTSS, sans contrepartie en lumière visible ni en UV.

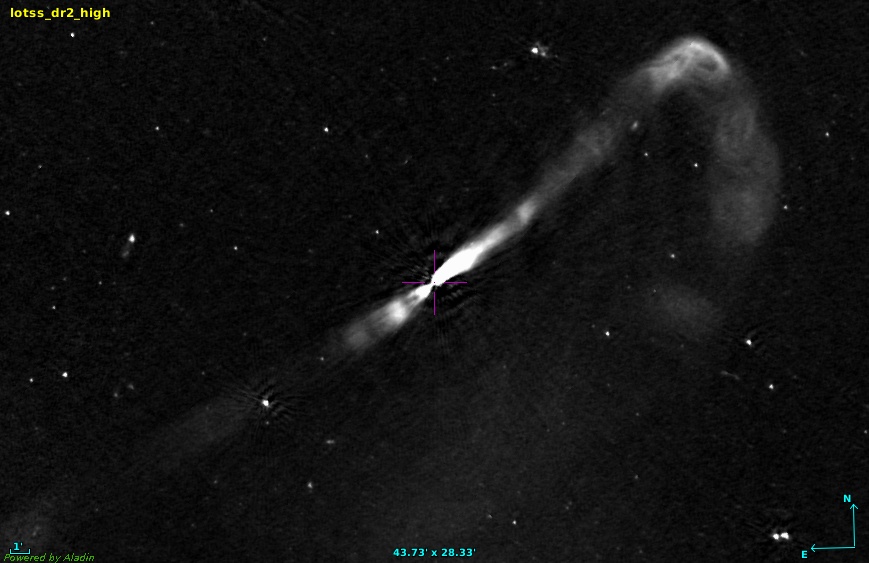

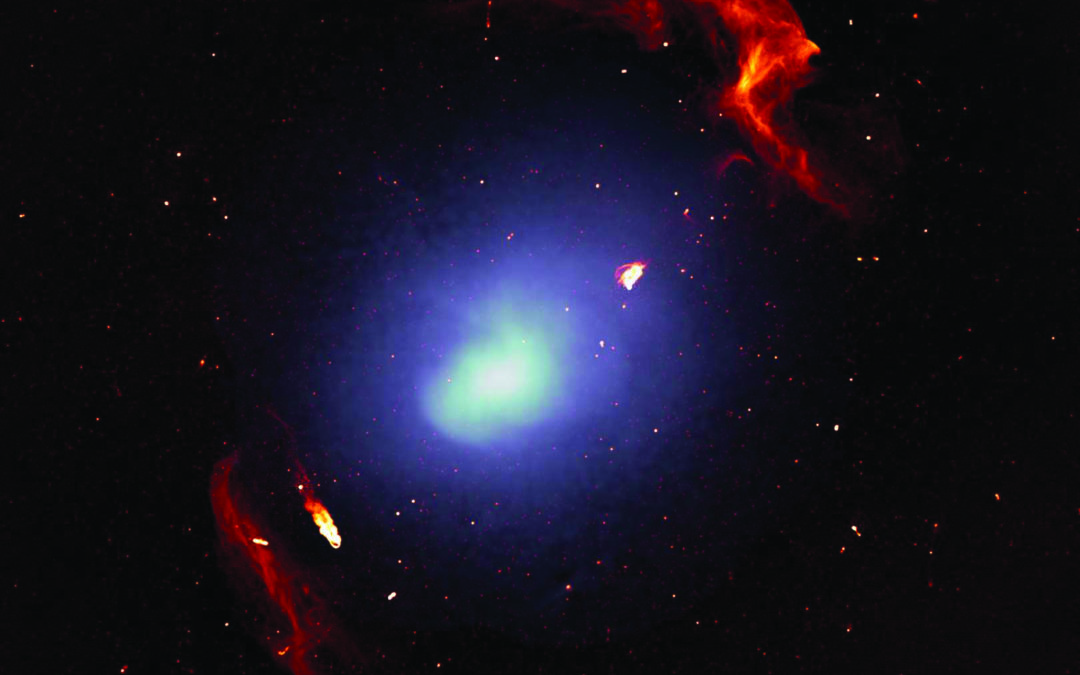

Image en lumière visible des galaxies NGC 315, 311 et 318, issues du relevé DSS2. Comme pour M 63, NGC 315 contient un noyau de type LINER, c’est-à-dire que son spectre est caractérisé par des raies d’émission de gaz faiblement ionisés comme O+, S+, N+.

L’image en radio de LoTSS, cadrée comme celle en lumière visible, montre que NGC 315 a deux puissants jets de matière. De la matière (non visible car à trop petite échelle par rapport à la résolution de l’image) tombe au voisinage du trou noir central. Une partie de celle-ci est absorbée par le trou noir, tandis qu’une autre partie est expulsée au loin sous la forme des deux grands jets qui dominent cette image. La longueur des jets dépasse de loin les dimensions des spirales et du halo de la galaxie. L’influence de ces jets est importante pour des processus se déroulant dans la galaxie, mais aussi, bien au delà dans le milieu intergalactique. On remarquera que les galaxies NGC 311 et NGC 318 ne sont pas identifiables comme des sources radio du relevé LoTSS-DR2.

par Fabrice Mottez, CNRS, Observatoire de Paris-PS

Notes :

1. Shimwell et al., « The LOFAR Two-metre Sky Survey, second data release », Astronomy and Astrophysics 659, A1, 2022.

2. Le jansky est une unité de mesure de la densité de flux lumineux (ici en ondes radio) reçue par une antenne ou par un ensemble d’antennes. C’est une unité particulièrement appréciée des radioastronomes. On peut la convertir en unités du système international : 1 Jy = 10–26 W m–2 Hz−1.

par Sylvain Bouley | Juil 12, 2022 | Zoom Sur

Après avoir feuilleté en mars les dernières pages du ciel d’hiver généreux en objets galactiques au sein de la Voie lactée, l’amateur de belles galaxies voit arriver en avril le ciel de printemps avec envie : le Lion, la Vierge, la Chevelure de Bérénice et la Grande Ourse offrent une aire de jeux extragalactique d’une grande richesse. Les galaxies y sont si nombreuses qu’on peut parfois en observer plusieurs dans le même champ dans un instrument d’amateur. C’est le cas du couple Messier 95 – Messier 96 dans le Lion. Rencontre avec les membres les plus brillants de l’amas Leo I…

Le Very Large Telescope européen, qui opère depuis le Cerro Paranal dans le désert de l’Atacama, au Chili, a réalisé le 19 mars 2012 ce saisissant cliché de M95. Sa structure de spirale barrée ainsi que son premier bras circulaire sont bien mis en évidence. (ESO)

Leo I est un groupe de galaxies constitué de deux sous-groupes. Le premier sous-groupe contient le triplet du Lion avec les célèbres M 65–M 66–NGC 3628 (voir l’Astronomie no 114 de mars 2018) dans la cuisse du Lion, puis plus à l’ouest le deuxième sous-groupe dit groupe de M 96, sous le ventre du Lion, un amas qui contient une douzaine de galaxies dont les plus brillantes sont M 95, M 96 et M 105. Cet amas est situé entre 32 et 38 millions d’années-lumière (a.l.). Notons que M 105, située presque 1° au nord de M 96, est accompagnée par NGC 3371 et NGC 3373 toutes proches et que ces trois galaxies sont accessibles dans un instrument à partir de 200 mm. Cela fait donc 5 galaxies à observer dans ce petit coin de ciel.

Messier 95 ou M 95 (NGC 3351) est une superbe spirale SB-b, soit une spirale barrée, vue quasi de face. On note des bras quasi circulaires. Cette galaxie contient environ 40 milliards d’étoiles et son diamètre est estimé à 46 000 années-lumière (a.l.).

Le centre de M 95 contient une région de formation d’étoiles en forme d’anneau. Cette région a un diamètre de 2 000 a.l. Cet anneau montre la présence d’amas compacts d’étoiles, chacun d’un diamètre de 60 à 85 parsecs (1 parsec = 3,2616 a.l.). En utilisant le télescope spatial Hubble (HST), des chercheurs ont réalisé une étude de la dynamique et de la vitesse des objets tournant autour du noyau central. Cette étude a permis de mettre en évidence l’existence d’un trou noir dont la masse est estimée entre 1,9 et 6,4 millions de masses solaires.

La vitesse de récession de M 95 fait qu’elle s’éloigne actuellement de notre galaxie, la Voie lactée, à 778 km/s (ou 2467 a.l. par millions d’années).

Capturée par le puissant miroir de 8 m du VLT et sa caméra FORS-1 le 24 octobre 2011, M 96 dévoile son noyau décentré ainsi que ses bras asymétriques dus aux interactions gravitationnelles avec ses voisines (ESO/Oleg Maliy).

M 96 (NGC 3368) est, elle aussi, une spirale barrée, mais de type SAB-ab. Elle a une taille d’environ 100 000 a.l. et contient approximativement 100 milliards d’étoiles, soit des caractéristiques assez comparables à celles de notre propre Galaxie, la Voie lactée. La même étude que celle menée avec le HST sur M 95 a été menée sur le centre de M 96, et cette étude a abouti à la même conclusion, à savoir la mise en évidence d’un trou noir supermassif, la masse de ce dernier étant estimée entre 15 et 48 millions de masses solaires. Une autre étude, cette fois de sa structure d’ensemble, montre que son noyau ne se situe pas au centre et que ses bras spiraux sont asymétriques, des anomalies qui indiquent que M 96 subit des interactions avec ses voisines. Ces perturbations gravitationnelles ont étiré un des bras de M 96. Des simulations sur son passé font état d’une probable collision il y a 1 milliard d’années entre M 96 et NGC 3371, située plus au nord. Aujourd’hui, 40 millions d’a.l. séparent les deux galaxies. Cette collision a éjecté tellement de gaz qu’un anneau d’hydrogène froid entoure maintenant les galaxies du groupe de M 96.

Messier 105 ou M 105 (NGC 3379) est une belle galaxie elliptique de type E1. C’est la plus grosse galaxie elliptique du catalogue Messier hors de l’amas de la Vierge. Là encore, M 105 possède un trou noir central supermassif dont la masse est estimée entre 140 et 200 millions de masses solaires.

C’est Pierre Méchain (1744-1804), ami et collègue de Charles Messier (1730-1812) qui va découvrir M 95 et M 96 le 20 mars 1781. Messier va intégrer les deux objets dans son célèbre catalogue 4 jours plus tard.

Quant à M 105, sa découverte est mentionnée (lettre du 6 mai 1783) par Méchain lors d’une observation réalisée le 24 mars 1781. Cette galaxie a donc été observée à la même période que M 95 et M 96, mais, étrangement, ce troisième objet n’est pas inclus par Messier. C’est l’astronome américaine Helen Sawyer Hogg (1905-1993) qui propose en 1947 d’ajouter NGC 3379 en tant que 105ème objet du catalogue Messier.

Comment trouver M 95-M 96 ?

La localisation des deux galaxies est assez aisée. En première approximation, on indiquera qu’il est coutume de dire que M 95 et M 96 se trouvent sur le segment qui relie Régulus (α Leo) à Denebola (β Leo), au tiers de la distance qui sépare les deux étoiles en partant de Régulus. Mais la méthode la plus fiable consiste à partir de rhô Leonis (ρ Leo), de magnitude 3,8 et donc visible à l’œil nu. À 4,5° à l’est (à gauche) de ρ Leo se trouve l’étoile 53 Leo, de magnitude 5,3, à peine perceptible à l’œil nu mais bien vue aux jumelles et dans tout chercheur. M 96 se trouve à 1,5° nord et 30′ est de 53 Leo. M 95 se situe quant à elle 40′ à l’ouest de M 96, et M 105 à un peu moins d’un degré au nord de M 96. Enfin, NGC 3371 et NGC 3373 (parfois indiquées NGC 3384 et NGC 3389) sont à moins de 10′ à l’est de M 105.

Voici les tailles et les magnitudes de ces 5 objets :

M 95 = 3,1′ x 2,9′ et mag. 11,4

M 96 = 7,6′ x 5,2′ et mag. 10,1

M 105 = 5,4′ x 4,8′ et mag. 10,2

NGC 3371 = 5,5′ x 2,5′ et mag. 10,9

NGC 3373 = 1,9′ x 1,3′ et mag. 11,8

Avec des magnitudes comprises entre 10 et 12, il va sans dire qu’elles sont hors de portée des jumelles et des chercheurs. Elles vont nécessiter aussi un ciel noir, loin des villes et sans Lune pour être admirées.

Observations

Nous avons commencé nos observations dans une modeste lunette achromatique de 90 mm d’ouverture et de 910 mm de longueur focale. Au 30 mm (30 x), l’observation est difficile : M 96 apparaît en premier mais à la limite de visibilité. Après plusieurs secondes d’observation en vision décalée, elle finit par montrer un bâton allongé de lumière grise. M 95 est quant à elle invisible. On distingue cependant M 105 et NGC 3371, faibles mais captées sous forme stellaire en vision directe. Au bout de quelques secondes, en vision décalée, ces deux galaxies montrent deux petits fuseaux allongés, M 105 étant notablement plus brillante que NGC 3371.

Au 25 mm (36 x), c’est un peu mieux. M 96 est plus facile à distinguer, elle montre cette fois dès les premières secondes d’observation sa forme de bâton de lumière. M 105 et NGC 3371 sont plus évidentes, vues immédiatement. Par contre, si M 95 peut enfin être aperçue, c’est de manière bien furtive et à la limite de visibilité. On note une petite étoile de magnitude 10 à 6′ à l’ouest de la galaxie. Finalement, de ces quatre galaxies, c’est M 105 qui, à l’observation, s’avère la plus brillante. Elle dévoile un centre quasi stellaire autour duquel apparaît vaguement un très faible halo. NGC 3371 finit par montrer un aspect assez similaire à M 105 mais en plus petit et en plus faible.

Au 20 mm, les images sont bien plus flatteuses et intéressantes. M 96 devient plus évidente encore : elle montre un petit noyau ponctuel entouré d’un halo allongé. M 105 et NGC 3371 laissent d’abord voir chacune un noyau sous forme de bille quasi stellaire, chaque noyau étant entouré d’un halo allongé, ces deux halos étant parallèles. Enfin M 96 apparaît comme une pastille de lumière aux contours imprécis.

C’est avec le 15 mm qu’on obtient enfin de belles images des galaxies. M 96 est mieux définie ; elle dévoile un centre plus « ventru » ; par contre, le halo qui entoure ce noyau reste mal défini, aux contours incertains. M 95 devient très faible, mais, en vision décalée soutenue, on distingue un halo plus large et de forme arrondie. Dans l’oculaire de 12,5 mm (73 x), si on note certes un gain en taille des objets, on constate aussi que la hausse du contraste commence à « détruire » les images. M 96 devient plus faible. Le bâton est toujours bien vu mais le fuseau disparaît dans le fond de ciel noir et devient quasi invisible. En pointant M 105 et NGC 3371, la vision directe ne fait ressortir que deux billes de lumière. En vision décalée, les billes sont plus grosses et montrent un minuscule halo très faible les entourant. Quant à M 95, extrêmement difficile à voir en vision directe, elle ne montre en vision décalée qu’un vague flocon aux contours imprécis.

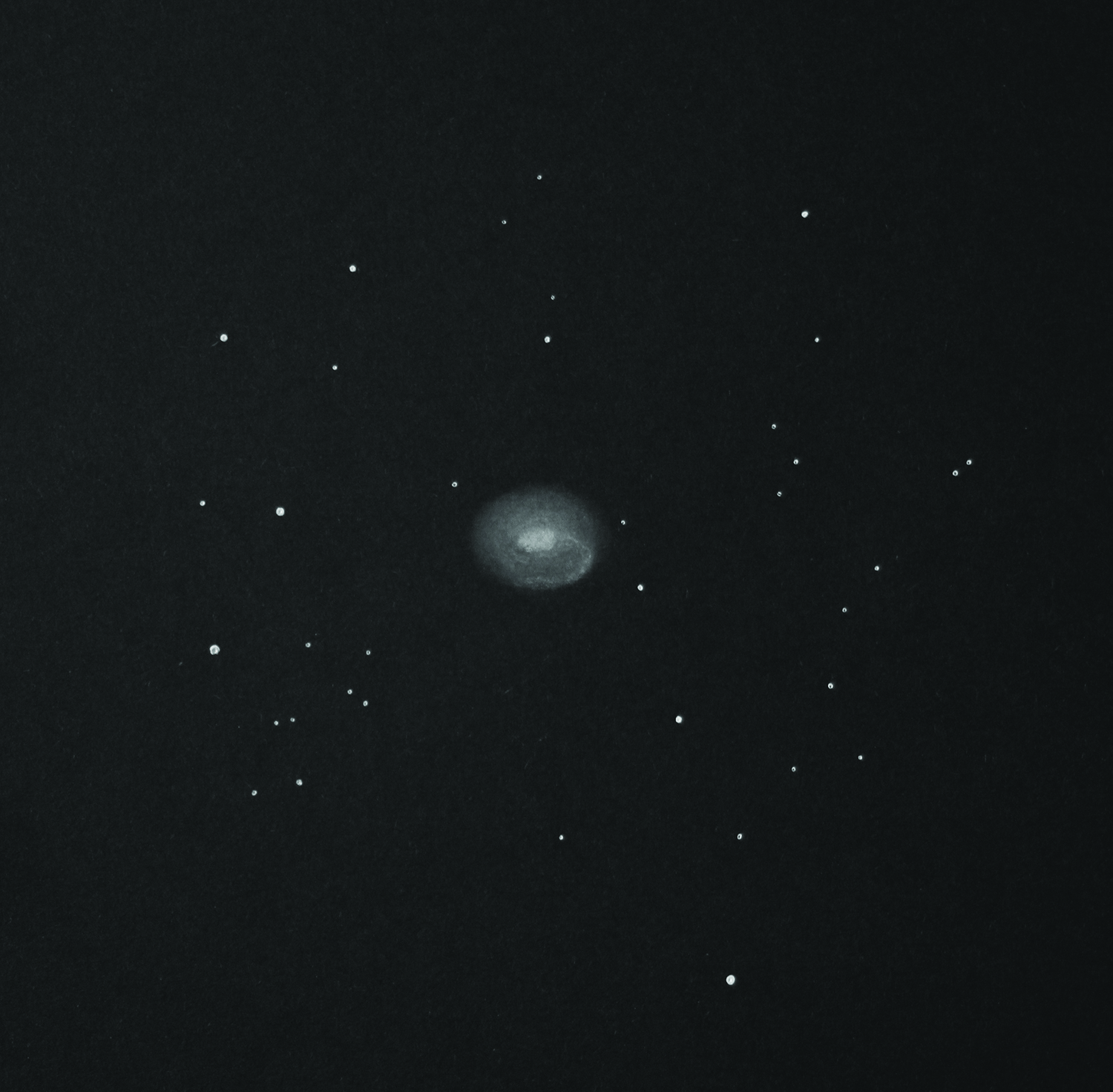

Beau cliché à champ large montrant les 5 galaxies les plus brillantes du groupe de M96 décrites dans cet article. L’instrument est une lunette Astro-Physics Starfire EDF 150 mm. Le boîtier est un Canon 5D Mark II + Filtre UV/Ir Baader. La monture est une GM 2000. Le temps de pose est de 62 × 5 minutes, soit 5 h 10 à 1 600 ISO. Traitement sous PixInsight et Photoshop CC. Photo réalisée le 6 mars 2021. (©Hermann Von Eiff)

M 96 vue dans un Dobson 400, derrière un oculaire Ethose 13, dessinée depuis La Collancelle, dans la Nièvre. (Simon Lericque / GAAC

Nous avons poursuivi nos observations dans le T150/750 (télescope équipé d’un miroir de 150 mm de diamètre et de 750 mm de focale). Avec l’oculaire de 30 mm (25 x), le fond de ciel est tellement laiteux et brillant que l’image n’est guère intéressante : M 96 est à peine perceptible, M 105 et NGC 3371 ne sont perçues que sous forme stellaire et M 95 est aux abonnés absents. Dans l’oculaire de 25 mm (30 x), c’est bien mieux : M 96 ressort du fond de ciel comme un minuscule flocon contrasté. M 105 et NGC 3371 apparaissent stellaires mais on s’aperçoit après plusieurs secondes d’observation soutenue que M 105 est une petite bille brillante alors que NGC 3371 reste stellaire. Enfin, si M 95 reste désespérément invisible en vision directe, elle n’apparaît en vision décalée que sous la forme d’un flocon d’une faiblesse extrême. Au 20 mm (35 x), l’image est bien plus intéressante : M 96 est devenue un petit bâton contrasté entouré d’un vague halo. M 105 et NGC 3371 sont évidentes, sous la forme de deux petites billes ponctuelles et brillantes, M 105 étant plus brillante que NGC 3371. Quant à M 95, la vision directe nous la montre comme une minuscule pastille centrale entourée d’un petit voile très faible. Comme bien souvent avec les galaxies, l’oculaire de 15 mm (50 x) permet de faire un bond en avant en qualité d’image : les galaxies y apparaissent plus contrastées. M 96 est un petit bâton brillant entouré d’un voile gris, flou et lui aussi allongé. M 105 et NGC 3371 sont maintenant jolies, brillantes avec un très faible voile allongé les entourant. M 95 reste toujours très faible. Enfin dans l’oculaire de 12,5 mm (60 x), l’image, à nouveau, est intéressante. Le noyau de M 96 montre une petite pastille brillante et contrastée, insérée dans un bâton gris et flou, l’ensemble au centre d’un fuseau très faible. M 96 est devenue une pastille faible mais contrastée, entourée d’un voile lui aussi arrondi mais très faible. Quant à M 105 et NGC 3371, si les deux petites billes brillantes de leurs noyaux sont plus évidentes encore, un observateur distrait pourrait les prendre pour des étoiles. Par contre, un observateur attentif, qui pratiquera la vision décalée, remarquera immédiatement la présence de voiles faibles mais bien visibles, entourant chacun des noyaux et attestant qu’il s’agit bien de galaxies. Il notera aussi que l’image de NGC 3371 ressemble à celle de M 105 en réduction.

Quel plaisir de finir ces observations avec le Dobson de 305 mm ! On pourra lire et entendre qu’un miroir de 300 mm collecte 4 fois plus de lumière qu’un autre de 150 mm, c’est à l’oculaire qu’on savoure l’étalage de sa puissance. Tout devient facile dans un T 305 !

M95 vue dans un Dobson400, oculaire Ethos 13, depuis La Collancelle, dans la Nièvre. (Simon Lericque / GAAC)

Dans l’oculaire de 30 mm (50 x), malgré le fond de ciel brillant, les galaxies sont toutes bien visibles. M 96 apparaît sous la forme d’une minuscule bille brillante légèrement allongée et entourée d’un petit halo brillant de même forme, halo lui-même entouré d’un voile très faible. M 95 est visible comme une petite comète, soit un petit noyau ponctuel, quasi stellaire, entouré d’un voile arrondi, comme une coma. Enfin, l’image de M 105 et NGC 3371 est bien plus flatteuse que dans les optiques précédentes : dès les premières secondes d’observation, la puissance du miroir de 305 mm exclut de les prendre pour des étoiles puisqu’elles dévoilent de minuscules halos gris et flous, celui de M 105, un peu plus étendu, étant bien plus évident. Dans le 20 mm (75 x), les images sont bien plus jolies et intéressantes. M 96 est bien mieux définie, bien sûr plus grosse, mais aussi et surtout, montrant un fuseau allongé de part et d’autre du noyau. Pour M 95, sa faiblesse reste de mise même avec cette optique généreuse : la vision directe montre une petite bille brillante, qui, grâce à la vision décalée, s’entoure d’un joli voile gris mais très faible. M 105 et NGC 3371 sont magnifiques en décalé ; M 105 est entourée d’un joli voile arrondi, ce qui lui donne l’aspect d’une galaxie spirale (ce qu’elle n’est pas) vue de face, du type de M 74, sans en distinguer les spirales bien sûr. L’oculaire de 15 mm (100 x) offre à nouveau une très belle image. M 96 offre l’image typique et flatteuse d’une belle galaxie, son noyau prenant l’aspect d’une petite LED grise, entourée d’un voile plus contrasté, un peu plus large et mieux défini. Même constat sur M 95 : le noyau est plus brillant, mieux défini et le halo arrondi montre des contours plus nets. Quant à M 105 et NGC 3371, elles sont superbes, comme deux belles galaxies d’aspect semblable mais d’éclat différent. Mais, au bout de quelques secondes, surprise… : elles ne sont pas seules ! Elles sont accompagnées à 5′ au sud-est par NGC 3373 de magnitude 11,8. Il n’est donc pas surprenant qu’elle n’apparaissait ni dans les optiques précédentes ni à faible amplification au 305 où elle demeurait « cachée » dans le fond de ciel trop brillant. Dans le 15 mm, NGC 3373 apparaît sous la forme d’un gros flocon flou allongé est-ouest et aux contours imprécis. Dans l’oculaire de 12,5 mm enfin (120 x), les images sont bien plus belles encore. Les cinq objets apparaissent mieux définis, plus nets. M 96 montre d’abord son noyau comme une bille brillante enserrée dans un petit bâton de lumière entouré d’un voile montrant une esquisse d’hélice en forme de S. M 95 quant à elle reste fidèle à son aspect d’une jolie comète, ou, là aussi, d’une spirale vue de face mais assez faible : son noyau est rond et entouré d’un voile large et flou. Enfin, pour M 105 et NGC 3371, on note de manière surprenante que la différence d’éclat s’estompe. De même, si les billes brillantes de noyaux sont plus que jamais présentes, les galaxies voient le voile les entourant s’estomper dans le fond de ciel devenu plus noir. En ce qui concerne NGC 3373, si on devine un peu mieux la forme de son fuseau, ce dernier est d’une faiblesse extrême et nécessite une observation soutenue pour être distingué du fond de ciel.

par Gilles SAUTOT | Science & Culture en Picardie

par Sylvain Bouley | Juil 12, 2022 | Zoom Sur

MeerKAT est un réseau de 64 antennes radio en Afrique du Sud travaillant à basse fréquence (3 cm). Il a été ouvert en 2018 et sera incorporé dans la première phase du réseau SKA (le Square Kilometre Array, en français « Réseau d’un kilomètre carré »). Seul, il donne déjà des résultats remarquables.

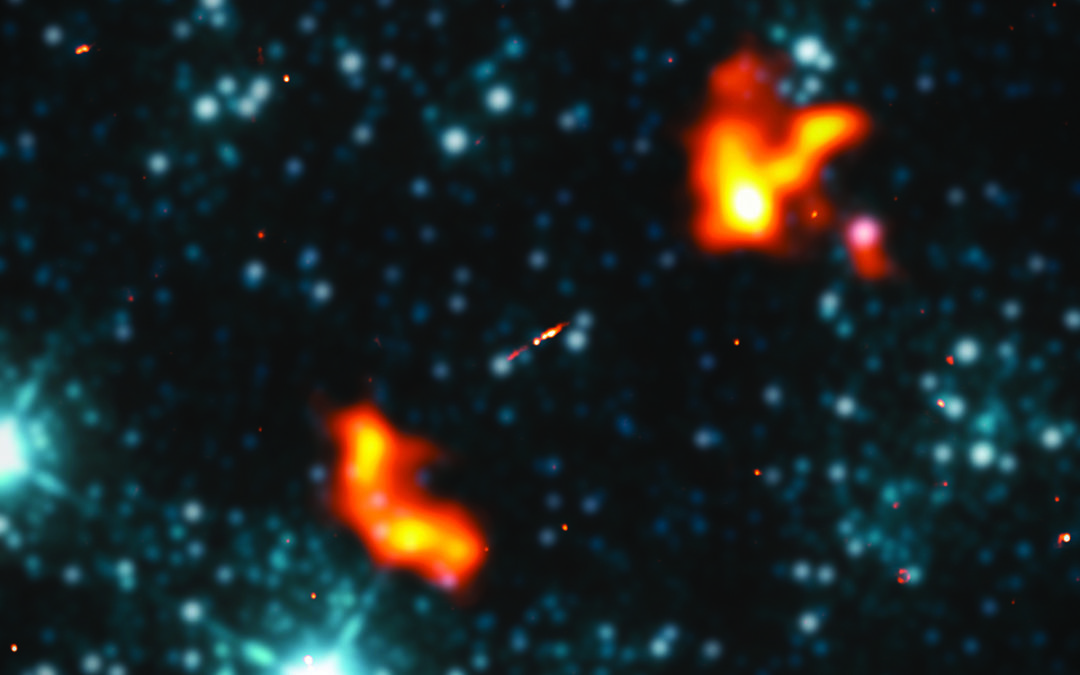

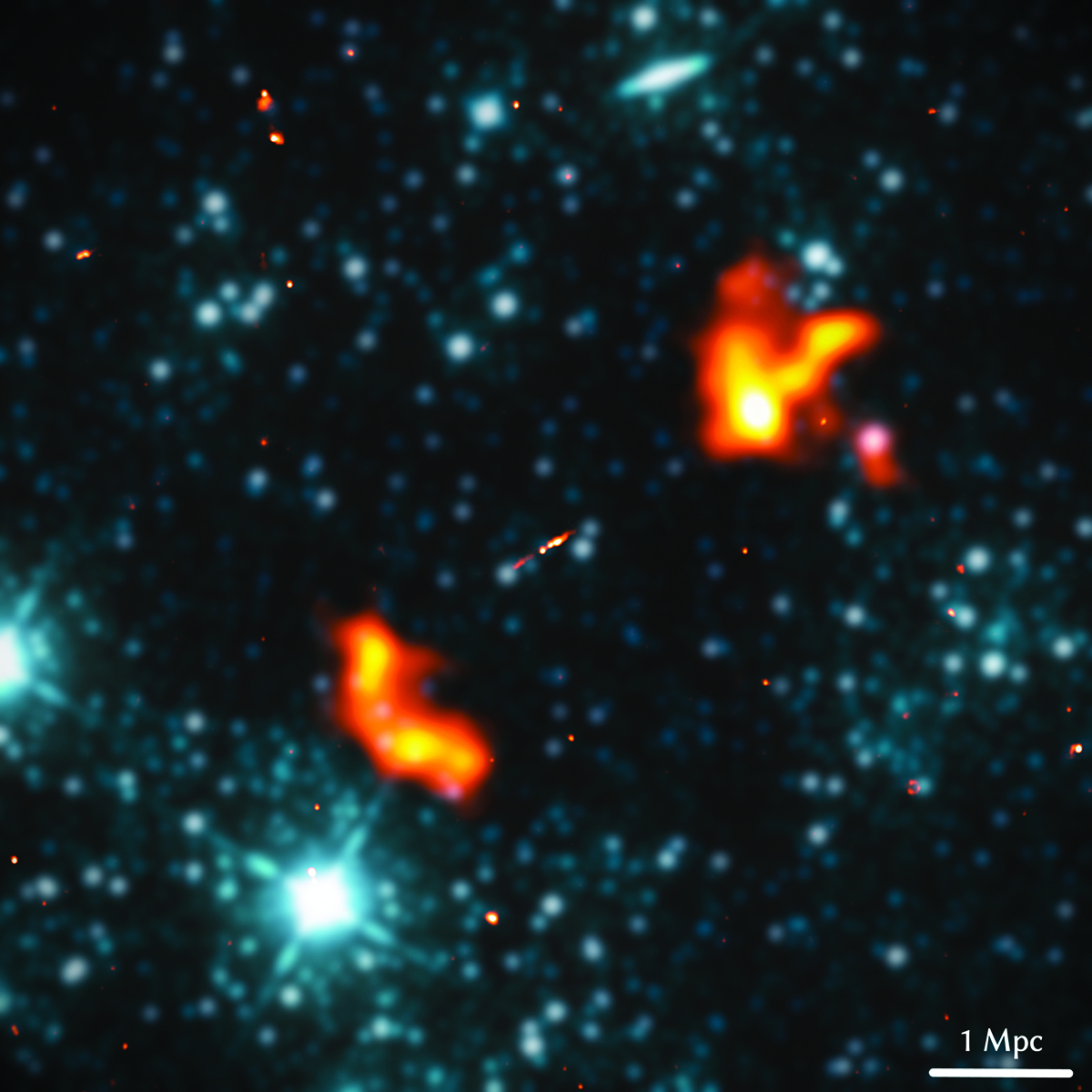

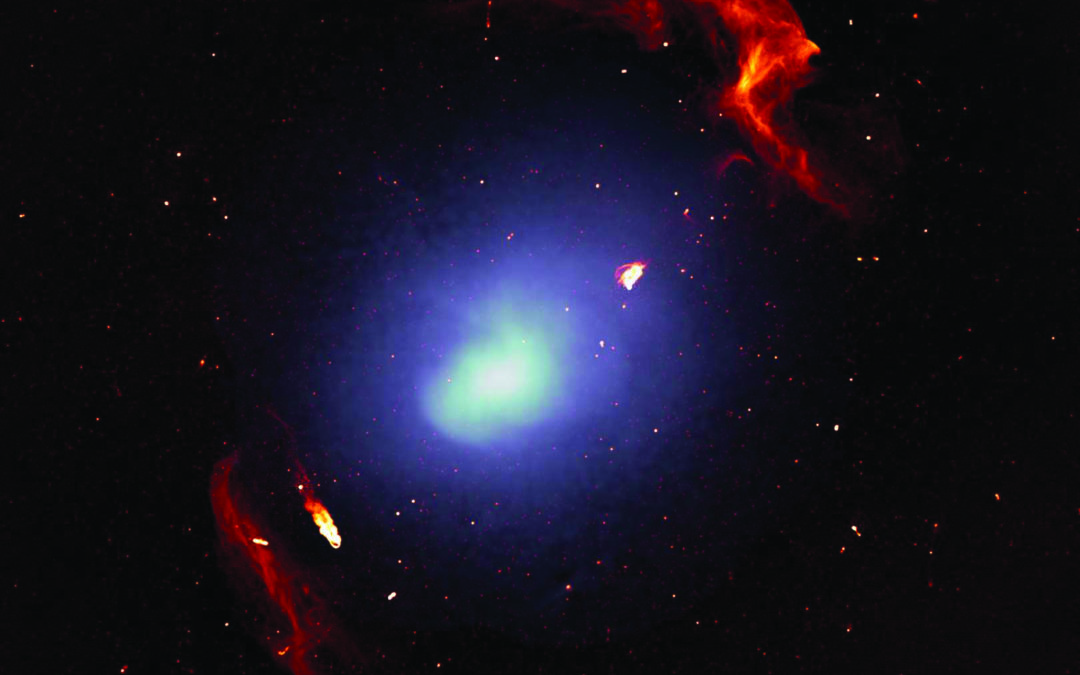

1. L’amas de galaxies Abell 3667, proposé par Meerkat, dans lequel la couleur blanche au centre correspond à l’addition de 550 galaxies, et les structures rouges aux ondes de choc formées pendant la création de ce superamas. (Crédit Francesco de Gasperin)

Observation d’une source radio diffuse dans l’amas de galaxies Abell 3667

Les amas de galaxies grossissent au cours de leur vie par accrétion de filaments gazeux et par fusion avec d’autres amas de galaxies. Lors de la fusion de deux amas, une énorme quantité d’énergie est libérée sous forme de turbulence et de chocs dans le milieu intra-amas. C’est ce qui s’est passé avec l’amas Abell 3667, distant de 750 000 années-lumière. Il est relativement proche pour un amas de galaxies, donc susceptible d’être observé en grand détail.

Une équipe internationale conduite par un Allemand de l’université de Hambourg vient de publier l’image radio observée autour d’Abell 3667 par MeerKat [1]. Elle correspond à une gigantesque onde de choc créée par la fusion de deux amas de galaxies qui s’est produite il y a 200 millions d’années et a probablement été l’une des plus violentes depuis le Big Bang. Des faisceaux d’électrons très rapides ont été projetés vers l’extérieur. Ils se sont rassemblés dans deux régions distinctes et ont émis des photons radio par le processus synchrotron [2] lors de leur traversée de champ magnétique. Ces particules se déplacent encore maintenant dans le milieu intergalactique à une vitesse de 1 500 km/s. Les astronomes ont non seulement déterminé l’intensité de la radiosource, mais également sa polarisation et ses propriétés spectrales, auxquelles s’ajoutent les observations en rayons X caractéristiques du gaz chaud. Ils ont comparé ces données à des simulations numériques, et ont découvert ainsi un halo étendu de gaz chaud bordé par deux grandes régions confinées par le champ magnétique (fig. 1).

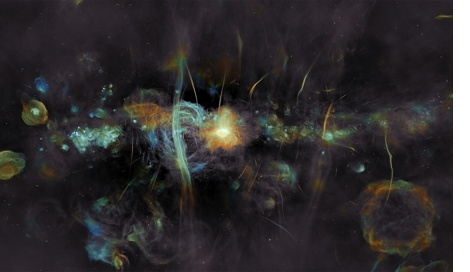

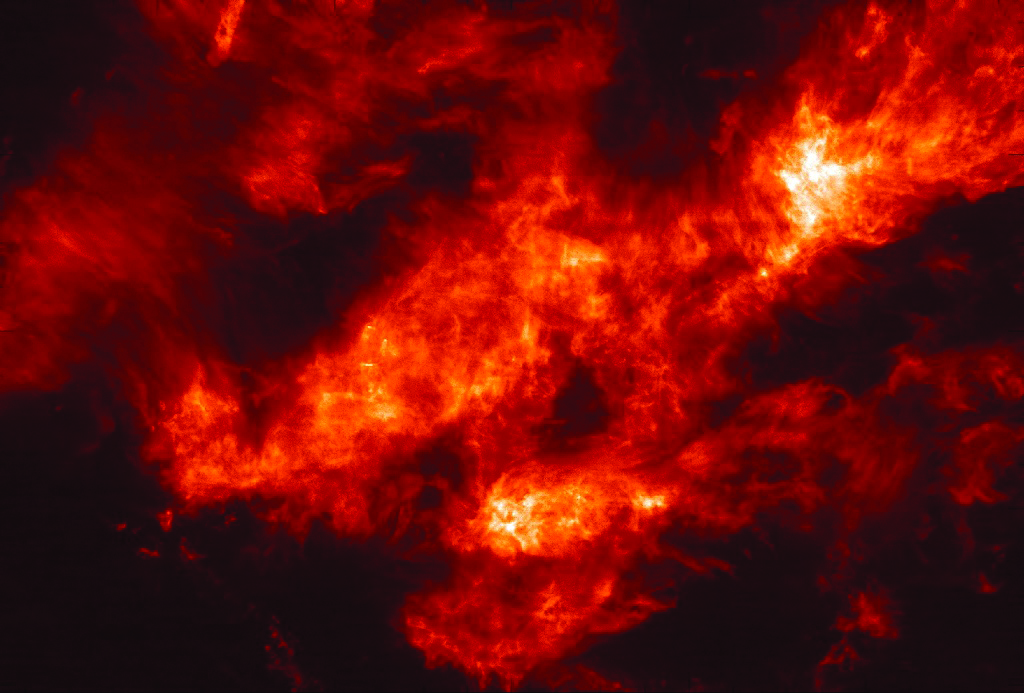

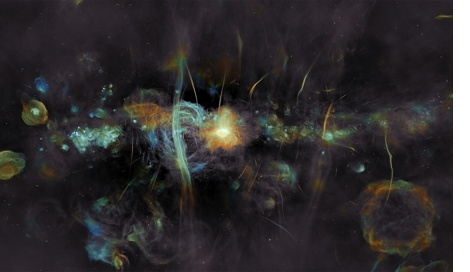

2. Le Centre galactique par Meerkat. Cette image montre des régions déjà connues, mais également de nombreuses nouvelles régions, comme des restes de supernovae, des régions compactes de formation d’étoiles et une grande quantité de filaments radio mystérieux. Les couleurs montrent les régions brillantes, tandis que les régions de faible émission sont montrées en grisé. (I. Heywood et al.)

Une extraordinaire image radio du Centre galactique

Les 500 années-lumière au centre de la Voie lactée contiennent un trou noir supermassif de 4 millions de fois la masse du Soleil, une quantité importante de régions de formation d’étoiles, et une densité de rayons comiques deux cents fois plus grande que dans le reste du disque galactique. Situées à 25 000 années-lumière de nous, ces régions ne sont pas observables en visible à cause de l’absorption par les poussières. Grâce au réseau Meerkat, une incroyable complexité de phénomènes est révélée. Ainsi, une équipe internationale d’environ 150 astronomes conduite par un chercheur sud-africain vient de publier une image rassemblant les résultats obtenus ces dernières années par le réseau Meerkat [3]. Cette image est le résultat de 144 heures d’observation obtenues au cours de 20 pointés séparés et correspond à 6 degrés carrés du ciel (fig. 2). Elle montre en particulier des filaments, en nombre dix fois plus grand que ceux qui étaient déjà connus. Elle va permettre de connaître avec plus de précision l’histoire du centre de notre Galaxie.

Par Suzy Collin-Zahn, Observatoire de Paris-PSL

Notes:

1. F. de Gasperin et al., « MeerKAT view of the diffuse radio sources in Abell 3667 and their interactions with the thermal plasma », arXiv:2111.06940v2, à paraître dans A&A.

2. Processus synchrotron : rayonnement de particules chargées (souvent des électrons) se déplaçant dans un champ magnétique.

3. I. Heywood et al., « The 1.28 GHz MeerKAT Galactic Center Mosaic », arxiv.org/abs/2201.10541v3.

Légendes :

1. L’amas de galaxies Abell 3667, proposé par Meerkat, dans lequel la couleur blanche au centre correspond à l’addition de 550 galaxies, et les structures rouges aux ondes de choc formées pendant la création de ce superamas. (Crédit Francesco de Gasperin)

2. Le Centre galactique par Meerkat. Cette image montre des régions déjà connues, mais également de nombreuses nouvelles régions, comme des restes de supernovae, des régions compactes de formation d’étoiles et une grande quantité de filaments radio mystérieux. Les couleurs montrent les régions brillantes, tandis que les régions de faible émission sont montrées en grisé. (I. Heywood et al.)

par Sylvain Bouley | Avr 14, 2022 | Zoom Sur

Cela fait maintenant un peu plus de deux ans (décembre 2019) que le Soleil a passé son minimum d’activité et qu’il a commencé son vingt-cinquième cycle1. Le temps où les jours sans tache ni activité pouvaient s’accumuler pendant plusieurs semaines est bien loin. Récemment, le Soleil nous a gratifiés de plusieurs belles éruptions et éjections de masse coronale, célébrant ainsi sa montée d’activité vers un maximum toujours anticipé vers 2025. Retour sur cette montée de cycle.

Quand le cycle 24 a fini par laisser la place au cycle 25 fin 2019, le Soleil venait d’enchaîner plusieurs mois d’activité très faible, sans pratiquement aucune tache à sa surface et très peu d’éruptions. Nous montrons sur la figure 1 (à gauche) un magnétogramme (mesure du champ magnétique solaire) de la surface visible du Soleil pris par l’instrument HMI à bord du satellite SDO (Solar Dynamical Observatory) le 16 décembre 2019 et, en dessous, l’image prise en rayonnement UV à17,1 nm. On remarque le côté « sel-poivre » du magnétisme solaire de « fond », dit Soleil calme, c’est-à-dire cette multitude d’alternances à petite échelle de polarités + (vert) et – (jaune). À cette époque, entre le 14 novembre 2019 et le 23 décembre 2019, soit pendant 40 jours en continu, le Soleil a été sans tache. En remettant cette période de grand calme solaire en perspective dans l’histoire moderne de notre étoile et en ordonnant par la longueur de la durée de ces jours sans tache, cette période de 40 jours se classe 10e de l’ère contemporaine ! Comme elle a été suivie de 34 jours de février à mars 2020, il devient évident que cette période représente une période de calme quasi absolu de notre étoile.

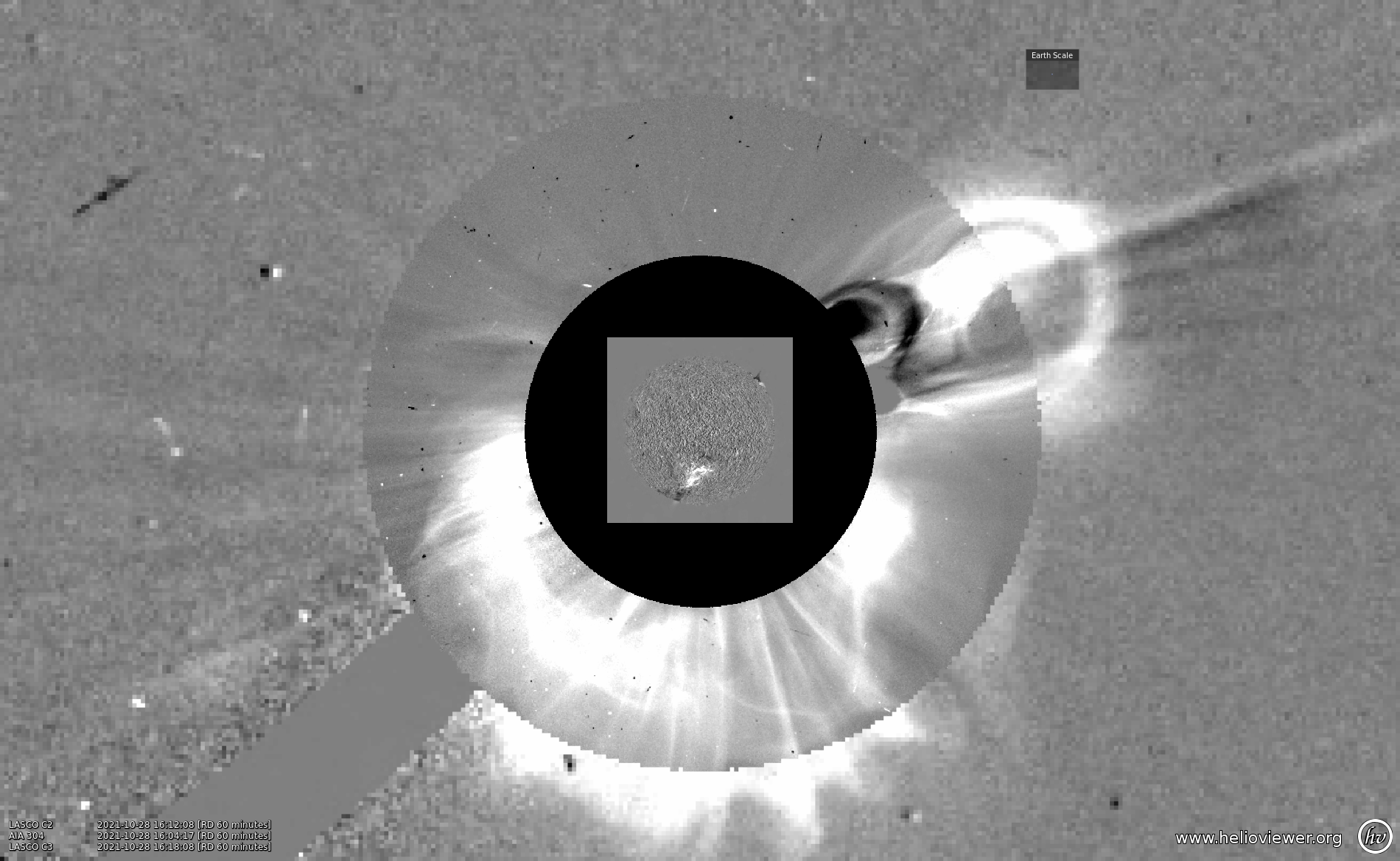

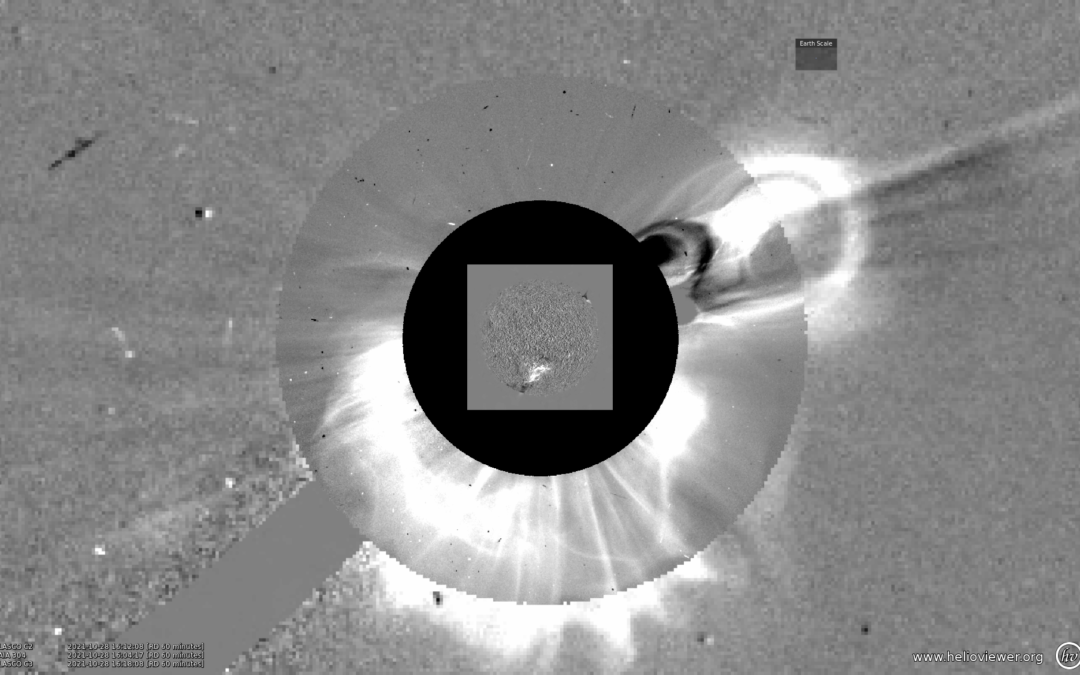

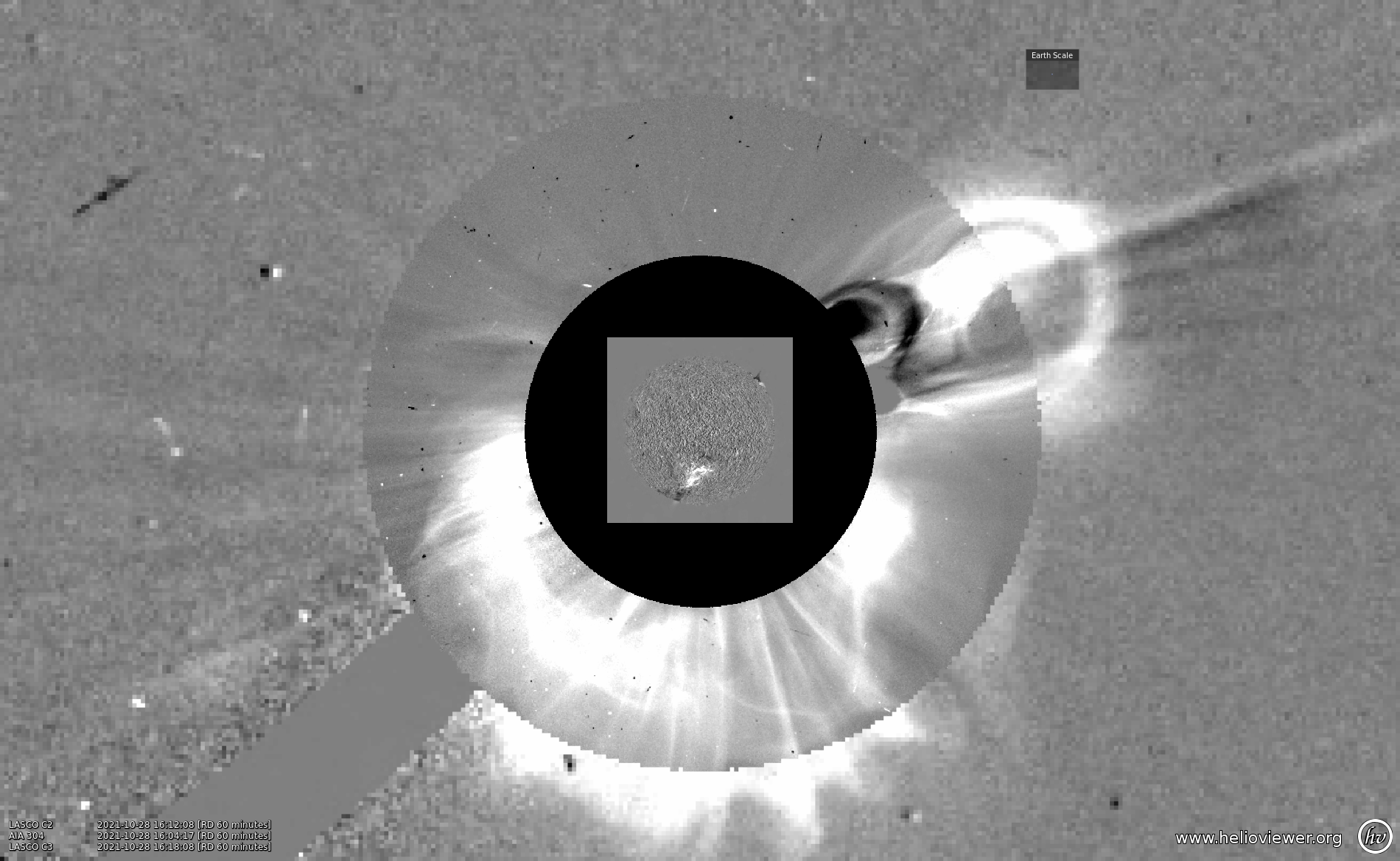

Fig. 1 Magnétogrammes (ligne du haut) et images UV à 17,1 nm (ligne du bas) pour 3 dates emblématiques : à gauche, lors du minimum solaire de décembre 2019 et, au milieu et à droite, lors d’éruptions solaires intenses récentes, celle X du 28 octobre 2021 (voir fig. 3 pour une illustration de la CME) et une éruption M1.7 le 2 novembre ayant envoyé un nuage magnétique dit « cannibale », car il a rattrapé deux autres éjections de masse coronale parties quelques heures plus tôt (cf. fig. 4). Remarquez aussi sur les magnétogrammes que la polarité des taches solaires (des bipôles magnétiques associés) est inversée entre les hémisphères Nord et Sud, ordre jaune-vert en haut de gauche à droite et vert-jaune en bas. (Données SDO)

Depuis, les choses ont bien changé. Fin octobre et début novembre 2021, plusieurs séries d’éruptions et de taches solaires sont apparues. Pour comparaison, nous étudions à nouveau les magnétogrammes de cette période. La bande centrale correspond à la date du 28 octobre 2021, lors d’une des plus puissantes éruptions du Soleil pour le cycle 25 (classée X1) (voir le lexique) qui a eu lieu dans le complexe actif (AR) numéro 12887 (en bas du disque solaire). On remarque la présence de plusieurs complexes actifs, avec de fortes concentrations de champ magnétique venant maintenant se superposer au Soleil calme. Sur l’image UV correspondante, on remarque les nombreuses régions actives très brillantes et, au même endroit que l’AR 12887, l’augmentation de brillance et le panache de gaz (un peu sombre sur la gauche) caractéristiques de l’éruption solaire en cours de développement. Sur la bande de droite, 4 jours plus tard, l’AR 12887 est maintenant proche du limbe droit et a déjà produit deux éruptions et éjections de masse coronale (CME pour coronal mass ejection en anglais) lentes. Au milieu du disque solaire, dans l’hémisphère Nord, l’AR 12891 est cette fois-ci représenté lors de son éruption qui conduira à une éruption de classe M1.7 et surtout à la CME cannibale qui en découlera (voir texte et figure 4 plus loin).

2. Tracés de l’émissivité X du Soleil vue par le satellite GOES. À gauche, nous montrons l’activité proche du 28 octobre, en particulier on remarque que les courbes bleues et vertes (elles sont quasi superposées) atteignent la classe X dans la gamme 0,1 à 0,8 nm, correspondant à l’éruption vue dans la région active 12887. À droite, on montre les mêmes courbes mais centrées sur les 1er et 2 novembre 2021, dont l’éruption M1.7 du 2 novembre liées à la région active 12891 ayant produit l’éjection de masse coronale particulièrement rapide dite cannibale.

Nous montrons figure 2 (p. 10) l’enregistrement des émissions solaires en rayons X suivi en continu par le satellite GOES (Geostationnary Operational Environmental Satellite) de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Le satellite de l’Esa (European Space Agency) Solar Orbiter avec son instrument STIX (Spectrometer Telescope for Imaging X-rays) a aussi observé une forte intensité d’émission dans les canaux hautes énergies. En effet, à cette période, il était angulairement proche de la Terre puisque, le 26 novembre 2021, il allait effectuer son assistance gravitationnelle avec notre belle planète bleue afin de plonger plus profondément dans le Système solaire et ainsi commencer sa phase observationnelle après plus de 18 mois de croisière ayant permis le calibrage des instruments. Revenons à nos éruptions récentes et à leur grande intensité. On remarque en effet sur les courbes GOES le grand nombre d’éruptions de classes C et M entre le 28 octobre et le 2 novembre 2021 en plus de celle de classe X du 28 octobre.

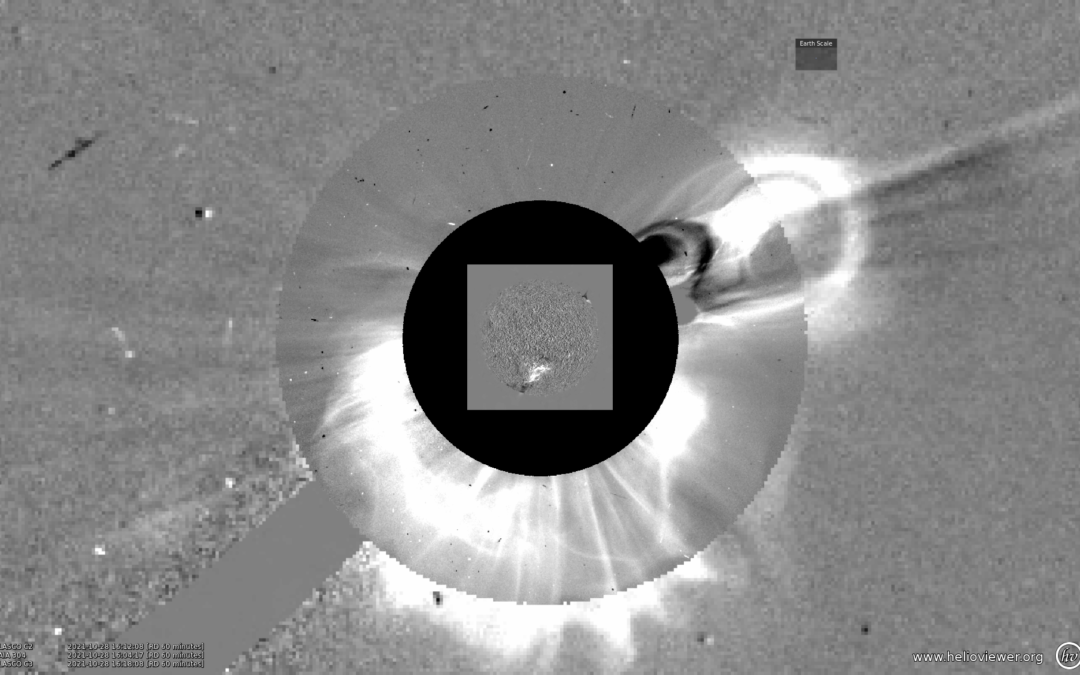

3. Image différentielle (c’est-à-dire que l’on soustrait l’image de référence précédente, ici avec un délai de 1 h), afin de voir la modification de l’atmosphère solaire lors de la CME qui a suivi l’éruption X1.0 du 28/10. Celle-ci n’aura finalement pas l’impact aussi fort qu’anticipé sur la Terre (activité aurorale faible à modérée – indice Kp 3-4). À l’inverse, le triple événement quelques jours plus tard amènera une perturbation de la magnétosphère terrestre plus significative (indice Kp 7+, voir figures 4 et 5). (Données SDO+SOHO – site Helioviewer.com)

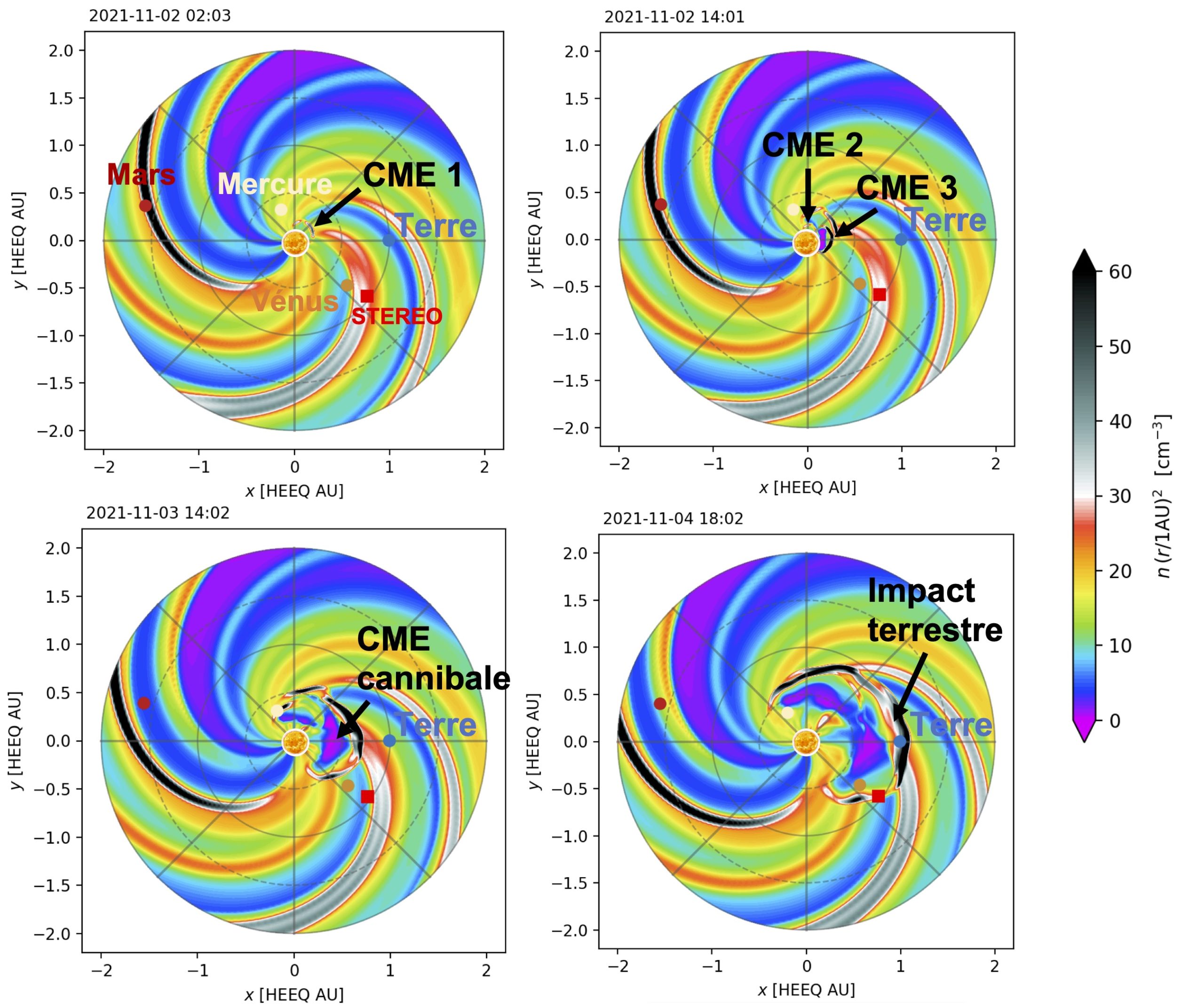

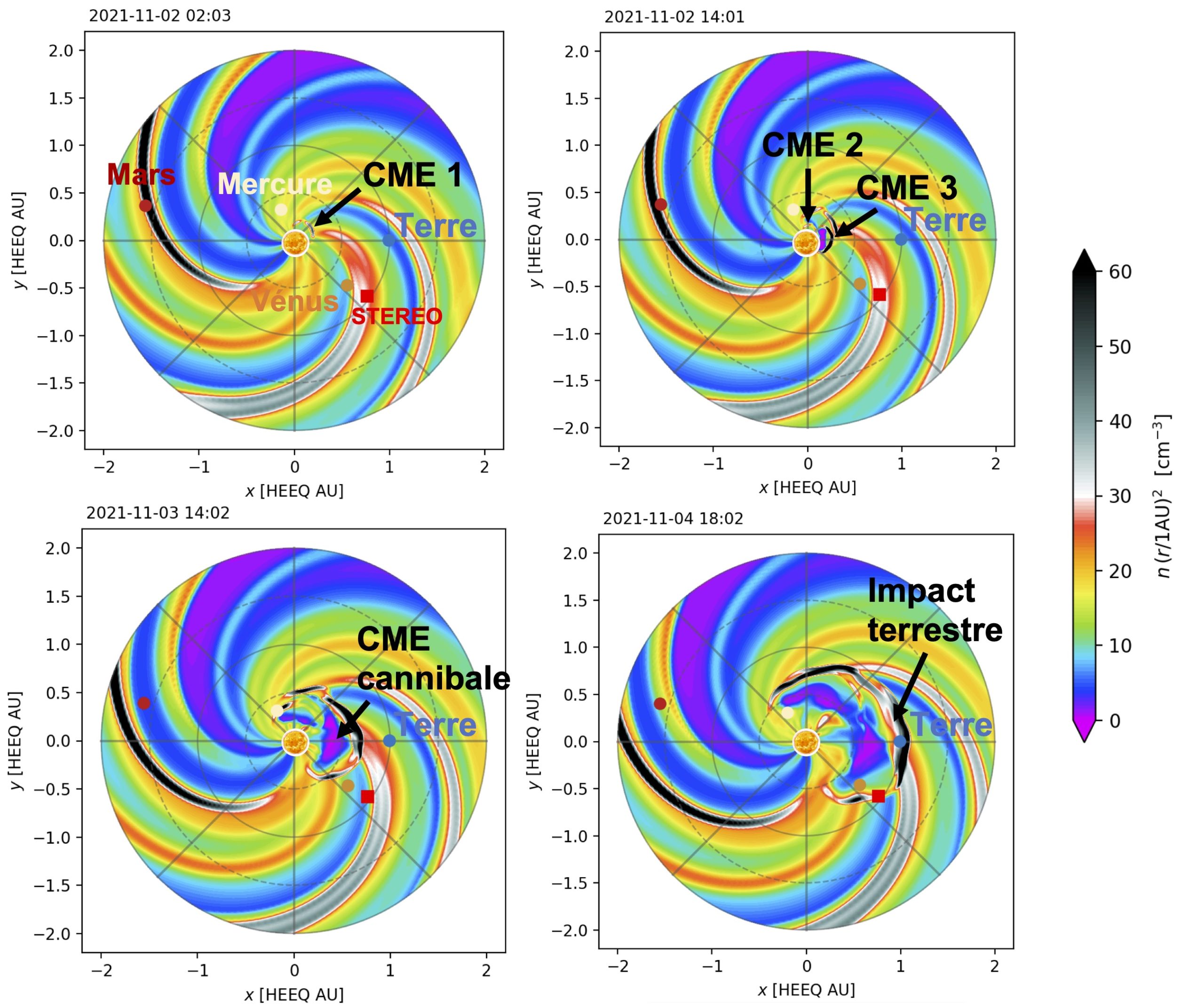

Pour illustrer l’intensité de l’éruption du 28 octobre, nous représentons sur la figure 3 (p. 10) une image du Soleil et de son atmosphère étendue (couronne + vent solaires). Afin de démontrer les grandes perturbations que de telles éruptions déclenchent, plutôt que de montrer les images brutes prises par SDO et SoHO, nous opérons une soustraction pixel par pixel de l’état plus calme précédant d’une heure cette éruption. On appelle cette représentation spécifique des données « images différentielles », car elles illustrent le changement d’activité entre deux époques proches. On remarque, en plus de l’éruption sur le disque solaire, le grand nuage qui s’échappe du Soleil et qui est parti en direction de la Terre. Le Soleil étant toujours plein de surprises, il s’avère que ce n’est pas l’éruption de classe X du 28 octobre qui a engendré le plus d’effets sur la Terre et sa magnétosphère (le cocon magnétique qui nous entoure), l’indice Kp (voir le lexique) n’atteignant au mieux que 4. En effet, c’est quelques jours plus tard, le 2 novembre, qu’une éruption moins intense à partir de l’AR 12891 propulsera un nuage magnétique très rapide qui rattrapera et « absorbera » durant son voyage vers la Terre deux éjections parties quelques heures avant depuis l’AR 12887. On appelle ce phénomène une éjection de masse coronale « cannibale » pour des raisons évidentes. Nous illustrons figure 4 une modélisation de la propagation de ces nuages magnétiques, en montrant une séquence de 4 images, où l’on voit le départ des 2 CME lentes suivies par celle beaucoup plus intense. Ce qui rend cet événement particulièrement intéressant est que les deux premières CME ont en quelque sorte ouvert la voie à la troisième plus intense, lui permettant ainsi d’être encore plus géo-effective que si elle avait été isolée. L’indice Kp a atteint 7+. Les centres de météorologie de l’espace ont émis des alertes comme quoi les communications radio pourraient être affectées modérément (R1) par cet événement, mais qu’une tempête géomagnétique intense (G3 à G4) était attendue. Ils ont aussi prévu un ovale auroral pouvant descendre vers des latitudes aussi basses que New York. Il s’avère que ces nuages magnétiques et de particules mettent entre 15 h et 3 jours à impacter la Terre, en fonction de leur vitesse d’éjection et de leur direction de propagation. Ce n’est donc que vers le 4 novembre que la conséquence du passage au travers de notre planète de ce nuage magnétique résultant de cette triple éruption a été visible sur Terre, avec notamment de très belles aurores boréales (figure 5).

4. Séquence de 4 instants extraits d’une simulation de l’héliosphère interne (jusqu’à

2 UA) avec le code EUHFORIA (d’en haut à gauche à en bas à droite) sur la période du 2 au 4 novembre 2021. On remarque l’amorçage d’une première CME depuis le Soleil au centre (petite image au centre), suivie d’une deuxième de la même région active (AR 12887) , puis d’une troisième d’une région active différente (AR 12891) qui rattrape les 2 autres pour former un nuage magnétique énorme qui impacte la Terre (petit disque bleu à droite). Les planètes intérieures du Système solaire sont indiquées ainsi que le satellite STEREO. Le satellite Solar Orbiter est proche de la Terre à cette époque, car il va effectuer une assistance gravitationnelle quelques semaines plus tard (mais il n’est pas représenté). (Modèle EUHFORIA – site web swe.ssa.esa.int)

Nous vivons autour d’un astre magnétique dont le degré d’activité est modulé selon un cycle d’environ 11 ans. Celui-ci, depuis quelques mois, vient de nous envoyer un message clair : sa phase de grand calme est bien finie et on peut s’attendre à observer de plus en plus d’éruptions et de nuages magnétiques dans les années à venir. En effet, les enregistrements historiques démontrent qu’il y a 9 à 10 fois plus d’événements de ce type en maximum de cycle qu’en période de minimum. Ces 3 à 4 prochaines années vont donc être riches en phénomènes magnétiques éruptifs solaires. Cela constitue une superbe opportunité pour mieux comprendre les mécanismes physiques à leur origine, car cette montée de cycle est concomitante avec la présence de nombreux satellites actuellement en orbite autour de notre étoile, notamment Solar Orbiter et sa suite de 10 instruments.

5. Aurores boréales du 4 novembre suite à l’arrivée de la CME cannibale. On remarque les gros piliers du vert au rouge/rosé/mauve pour ces aurores particulièrement intenses. Les molécules d’oxygène présentes dans l’atmosphère sont la principale source d’émission de ces couleurs magnifiques selon l’altitude entre 100 et 400 km où elles sont excitées (l’azote, l’hydrogène et l’hélium contribuent aussi). Copyright: R. Pond.

Par Allan Sacha Brun & Barbara Perri

Notes

- Rappelons que notre étoile a son activité magnétique modulée d’un cycle de quasi 11 ans, et que la numérotation des cycles a commencé en 1755. Pour plus de détails, voir par exemple l’actualité sur le début du cycle 25 page 18 du volume 134 de l’Astronomie de novembre 2020.

Lexique

Les éruptions solaires sont classées selon une échelle d’intensité dans une gamme de rayons X intégrée entre 0,1 et 0,8 nm. On les nomme A pour les moins fortes jusqu’à X pour les plus intenses en passant par B, C et M pour les échelles intermédiaires. Le chiffre qui suit la lettre indique un niveau d’intensité au sein de la classe : ainsi, une éruption de classe M2 est deux fois plus intense qu’une M1. Sur la figure 2 l’échelle est indiquée sur la droite des axes. L’indice Kp (Kp index ou Planetary K-index) permet de déterminer la probabilité de voir les aurores boréales (ou australes). Cet indice indique la gravité des perturbations magnétiques dans l’environnement spatial proche de la Terre, car il caractérise l’activité globale des orages géomagnétiques, variations de la magnétosphère terrestre liées à l’activité solaire. En phase d’activité géomagnétique quasi nulle, le Kp vaut 0 et l’ovale auroral est très confiné aux pôles et, au maximum d’activité (9), il s’étend à très basses latitudes. https://www.spaceweatherlive.com/en/archive/2021/11/01/kp.html