par Sylvain Bouley | Juil 16, 2023 | Zoom Sur

On trouvera dans cette suite d’actualités plusieurs découvertes récentes effectuées avec le télescope spatial James Webb (JWST) opérationnel depuis l’été 2022, et publiées dans des articles soumis à des journaux scientifiques, mais qui n’ont pas encore tous reçu l’aval de leurs pairs. Ils s’exposent donc à être soit refusés, soit acceptés moyennant des modifications plus ou moins importantes. Nous avons pris cependant le risque de les présenter, pour montrer l’extraordinaire quantité d’informations que va apporter le JWST à la science et, dans le cas présent, à la cosmologie et à notre connaissance de l’Univers lointain. Le choix des articles présentés ici possède une part d’arbitraire car, dans chaque cas, il aurait été possible d’en citer plusieurs autres, soumis à publication la même semaine ou le même jour ! Il s’agit d’articles qui ont paru au mois d’août 2022, mais il est probable qu’un nombre encore plus grand paraisse en septembre et dans les mois suivants.

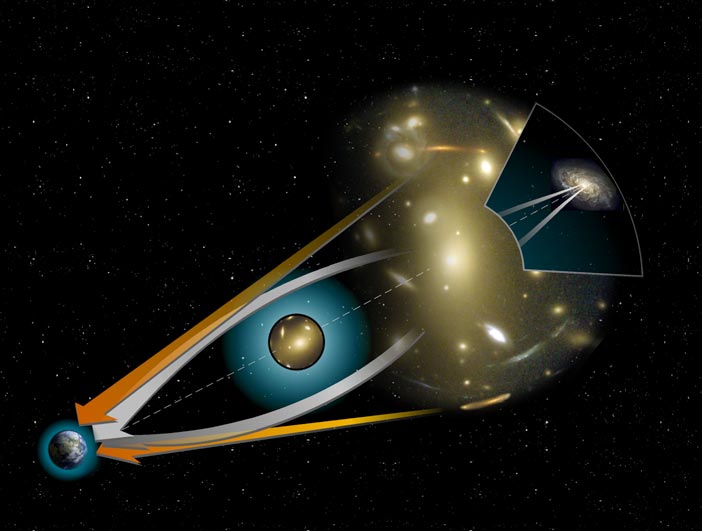

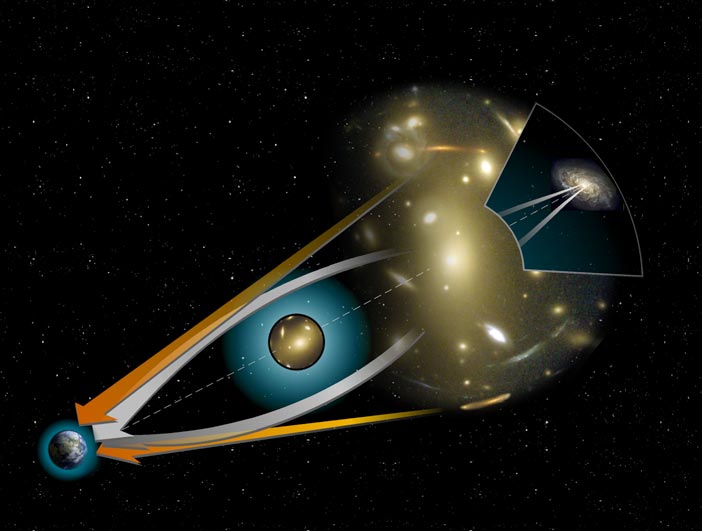

Un premier point qu’il faut préciser ici est la notion de « lentille gravitationnelle ». Ce phénomène prédit par la relativité générale d’Einstein est produit par la présence d’un objet très massif se situant entre un observateur et une source lointaine (figure ci-dessous). Le champ gravitationnel de la lentille a comme effet de dévier et d’amplifier les rayons lumineux qui passent près d’elle, déformant ainsi les images que reçoit un observateur placé sur la ligne de visée et les rendant plus facilement visibles. Il faut noter que lorsqu’on « regarde loin », on voit nécessairement les objets à travers des lentilles gravitationnelles.

Schéma d’une lentille gravitationnelle.

Un autre point concerne une donnée cosmologique importante, le redshift [1]. C’est la façon habituelle pour les astronomes de mesurer l’éloignement d’une galaxie. Le redshift z est le « décalage spectral vers le rouge » subi par les raies spectrales et le rayonnement continu d’un objet, conformément à la loi de Hubble d’expansion de l’Univers. On appelle ce décalage « vers le rouge », car il s’agissait dans les premiers temps d’un décalage relativement faible de la lumière visible. On a 1 + z = lobs/lo, lobs étant la longueur d’onde observée, et lo la longueur d’onde à l’émission. Il s’agit d’un effet analogue au Doppler-Fizeau, sauf qu’il n’est pas dû au mouvement des sources, mais à celui de l’Univers dans son ensemble et que son expression diffère de l’effet Doppler pour les grands redshifts. Pour des objets assez proches, le redshift est inférieur à 0,1, et la vitesse d’éloignement est proportionnelle à la distance. On peut en déduire directement le temps que la lumière a mis à nous parvenir, et l’on parle alors de distance par rapport à nous en années-lumière. Mais les choses deviennent plus compliquées pour des objets dont le redshift est plus grand. Actuellement, on observe des objets dont le redshift est égal à 16, comme vous le verrez. Il est alors possible moyennant un modèle d’Univers donné [2] de calculer le temps qui s’est écoulé entre le moment où on observe l’objet et le Big Bang. À titre indicatif, voici les résultats pour quelques redshifts.

Un autre point concerne une donnée cosmologique importante, le redshift [1]. C’est la façon habituelle pour les astronomes de mesurer l’éloignement d’une galaxie. Le redshift z est le « décalage spectral vers le rouge » subi par les raies spectrales et le rayonnement continu d’un objet, conformément à la loi de Hubble d’expansion de l’Univers. On appelle ce décalage « vers le rouge », car il s’agissait dans les premiers temps d’un décalage relativement faible de la lumière visible. On a 1 + z = lobs/lo, lobs étant la longueur d’onde observée, et lo la longueur d’onde à l’émission. Il s’agit d’un effet analogue au Doppler-Fizeau, sauf qu’il n’est pas dû au mouvement des sources, mais à celui de l’Univers dans son ensemble et que son expression diffère de l’effet Doppler pour les grands redshifts. Pour des objets assez proches, le redshift est inférieur à 0,1, et la vitesse d’éloignement est proportionnelle à la distance. On peut en déduire directement le temps que la lumière a mis à nous parvenir, et l’on parle alors de distance par rapport à nous en années-lumière. Mais les choses deviennent plus compliquées pour des objets dont le redshift est plus grand. Actuellement, on observe des objets dont le redshift est égal à 16, comme vous le verrez. Il est alors possible moyennant un modèle d’Univers donné [2] de calculer le temps qui s’est écoulé entre le moment où on observe l’objet et le Big Bang. À titre indicatif, voici les résultats pour quelques redshifts.

par Suzy Collin-Zahn | Observatoire de Paris-PSL

Publié dans le magazine L’Astronomie Novembre 2022

Notes

- Redshift est un mot anglais entré de fait dans le vocabulaire des cosmologistes du monde entier. Une traduction française possible, mais longue à dire, donc peu usitée (7 syllabes contre 2 en anglais) est : « décalage cosmologique ».

- On utilise en général le modèle standard, appelé LambdaCDM.

par Sylvain Bouley | Juil 16, 2023 | Zoom Sur

Une observation du JWST permet d’expliquer la réionisation de l’Univers grâce à une découverte réalisée quinze ans plus tôt par des astronomes amateurs.

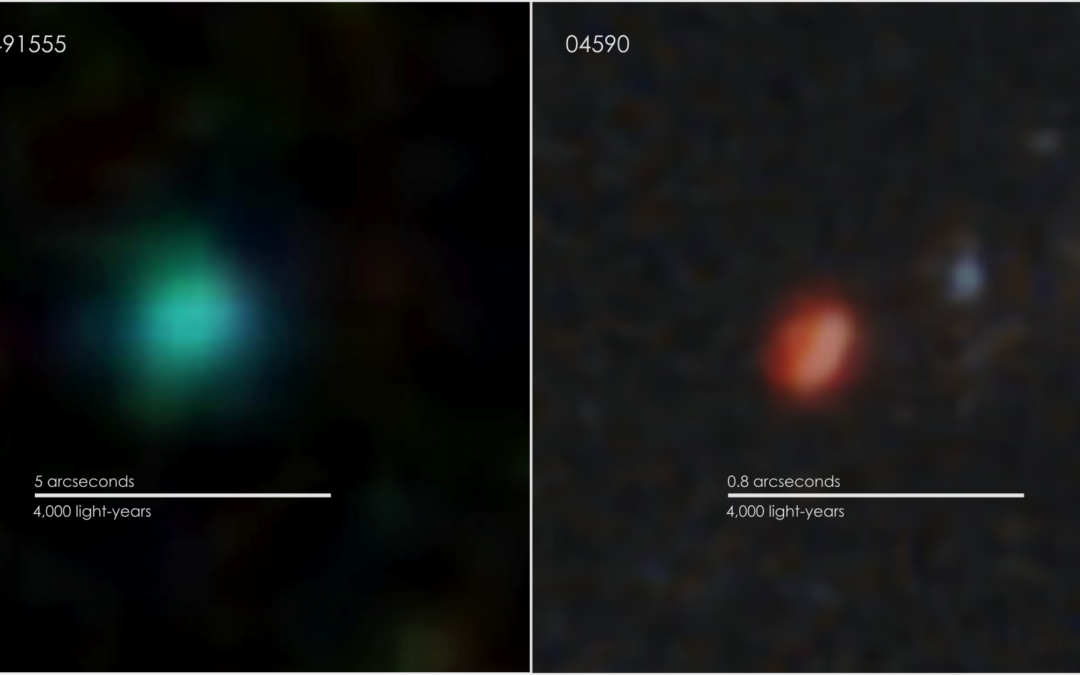

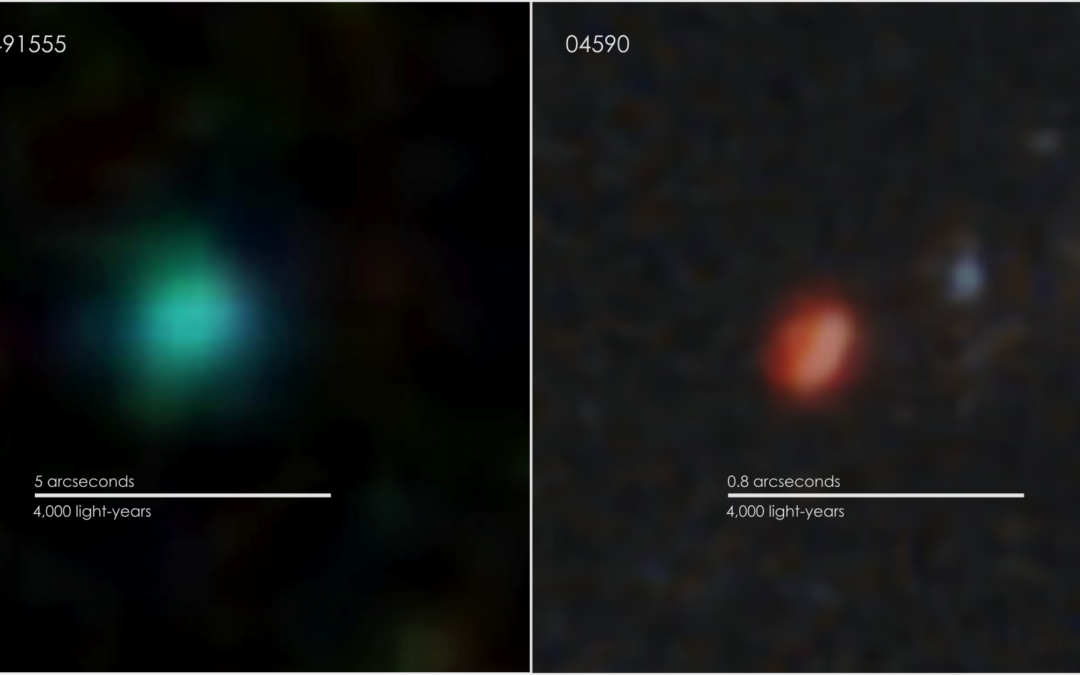

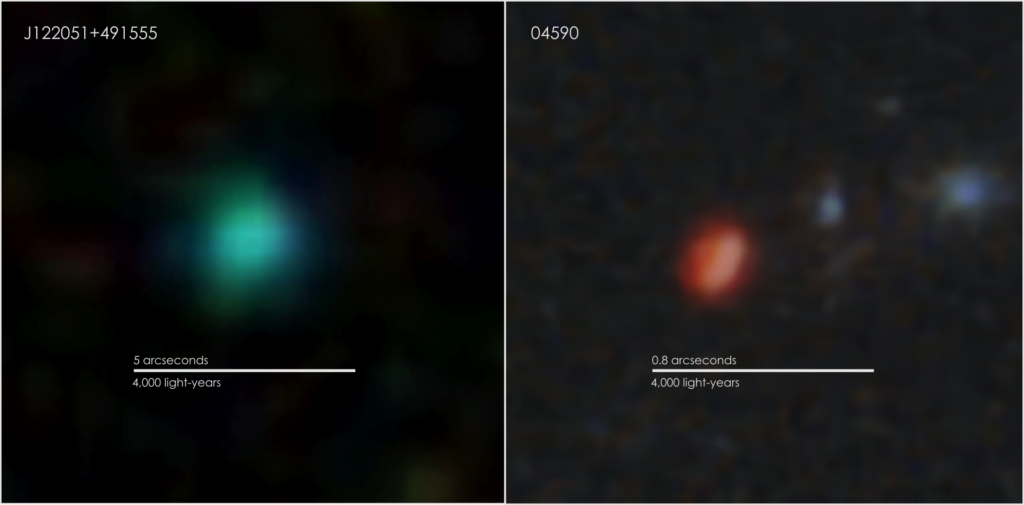

1. À gauche, une galaxie « green pea » locale, comparée à une galaxie très distante observée par le JWST à droite. La galaxie lointaine est observée dans l’infrarouge à cause du décalage vers les grandes longueurs d’onde lié à l’expansion de l’Univers. (Shannon Hall, Nature 613, p.425, 2023)

Les galaxies « green peas » (GP) ou « petits pois verts » ont été découvertes en 2007 par des « citoyens volontaires » participant au projet en ligne d’astronomie Galaxy Zoo, qui faisait partie du portail Web Zoonivers. Ces galaxies sont ainsi nommées à cause de leur petite taille et de leur couleur verte sur les images obtenues par le SDSS (Sloan Digital Sky Survey). Les GP que l’on connaissait jusqu’à maintenant ont vécu lorsque l’Univers était âgé d’environ trois quarts de son âge actuel. Quoique peu nombreuses (on en connaît seulement quelques centaines), elles ont fasciné les astronomes et ont soulevé de nombreuses questions, en particulier concernant leur influence sur le milieu intergalactique. Elles éclairent maintenant une découverte faite par le JWST.

Les galaxies « petits pois », que nous appellerons désormais GP, ont une taille égale à environ 5 % de celle de la Voie lactée, pour environ 1 % de sa masse. Les étoiles s’y forment à un rythme incroyable, environ cent fois plus important que ce que l’on attendrait étant donné leur masse. Elles contiennent très peu d’éléments lourds (comme le carbone et l’oxygène, ou plus lourds). Elles semblent en cela conformes à ce que l’on attendrait de galaxies primordiales qui n’auraient pas grandi, et c’est pourquoi un astronome les a même surnommées des galaxies « Peter Pan ». Bien qu’elles soient très pauvres en oxygène, leur couleur verte provient des très intenses raies de l’oxygène deux fois ionisé à 495,9 nm et 500,7 nm, en plein dans le domaine vert du spectre.

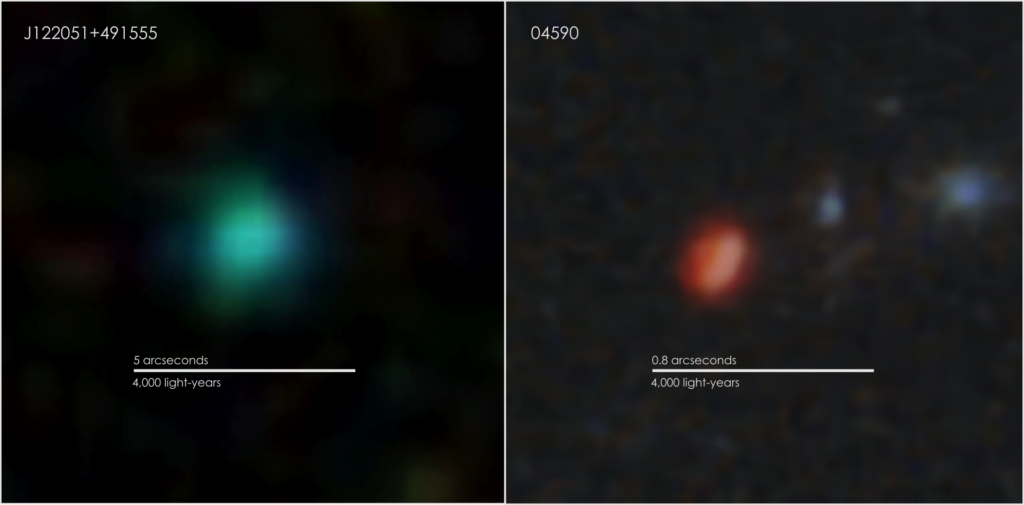

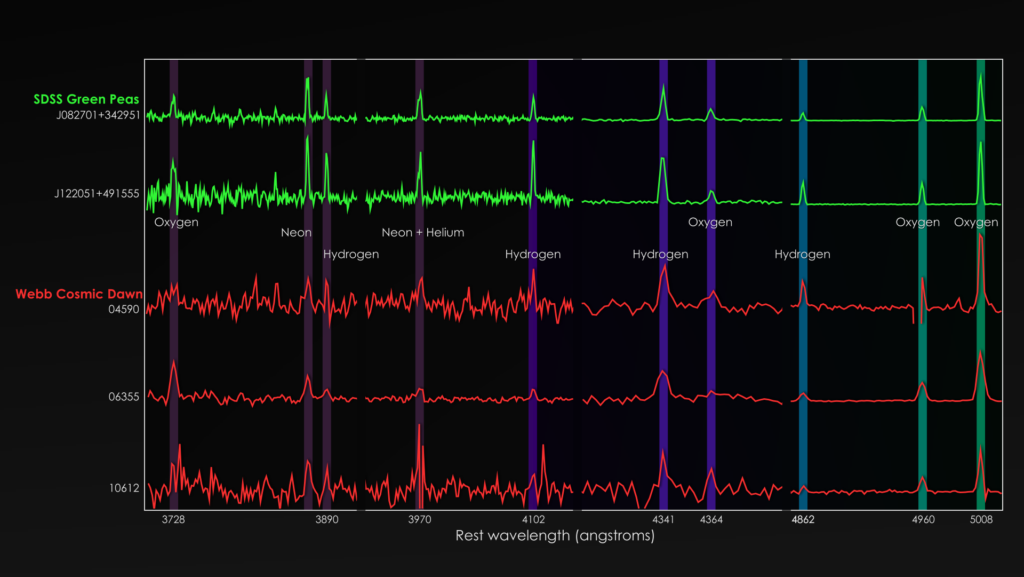

2. Comparaison des spectres optiques de deux galaxies « green peas » dans l’Univers local en haut, avec celui des trois galaxies primordiales. Les longueurs d’onde des galaxies lointaines ont été corrigées du facteur 1 + z pour tenir compte de l’expansion de l’Univers. On constate que les spectres sont très semblables. (James E. Rhoads et al., The Astrophysical Journal Letters, 942, L14, 2023)

Une équipe nord-américaine conduite par James E. Roads, du Goddard Space Flight Center à Greenbelt, vient de publier un article concernant trois galaxies primordiales observées par le JWST. Cette observation jette une lumière nouvelle sur les GP et a d’importantes conséquences sur l’évolution de l’Univers [1]. Les auteurs ont choisi trois galaxies qui leur paraissaient particulièrement lointaines, situées derrière l’amas SMACS 0723 dont il a été question dans les actualités du numéro de novembre 2022 de l’Astronomie. Ils ont découvert qu’elles avaient toutes les trois l’apparence de GP, mais dans l’infrarouge (fig. 1). Ils ont décidé d’en faire une étude spectroscopique, ce qui leur a permis de découvrir qu’elles sont bien plus distantes que les précédentes connues, puisque leur décalage vers le rouge ou redshift z dû à l’expansion de l’Univers (la loi de Hubble) est égal à 8, ce qui signifie qu’elles ont vécu très tôt dans la vie de l’Univers, à peu près 650 millions d’années après le Big Bang, lorsqu’il avait 5 % de son âge actuel.

L’étude spectroscopique qu’ils ont réalisée est fondée en partie sur des simulations numériques discutées avec soin. Comme les GP, les trois galaxies présentent des raies d’émission très fortes de l’oxygène deux fois ionisé, en même temps qu’une très faible abondance de cet élément par rapport à l’hydrogène, de l’ordre de 1/10 000 à 1/100 000 de celle du Soleil en masse. Naturellement, ces raies, initialement dans le vert, se sont décalées vers les grandes longueurs d’onde de la quantité 1+ z, ce qui explique qu’elles sont observées dans l’infrarouge. La température du milieu est assez élevée, ce qui a poussé les auteurs de l’étude à se demander si la densité y est anormalement élevée. Finalement, ils ont conclu que seule une énorme formation stellaire peut l’expliquer. Tout cela les conduit à considérer qu’il s’agit de GP, mais « vivant » à une époque bien plus ancienne (fig. 2). Une autre caractéristique des GP « locales » (rappelons qu’elles ont vécu lorsque l’Univers avait environ trois quarts de son âge actuel) est que certaines d’entre elles, étudiées en ultraviolet par le télescope Hubble, présentent une raie Lyman alpha intense, prouvant l’existence de rayonnement Lyman continu capable d’ioniser [2] le milieu intergalactique. S’il en est de même des GP primordiales, on en déduit qu’elles ont pu également ioniser le milieu intergalactique existant à leur époque.

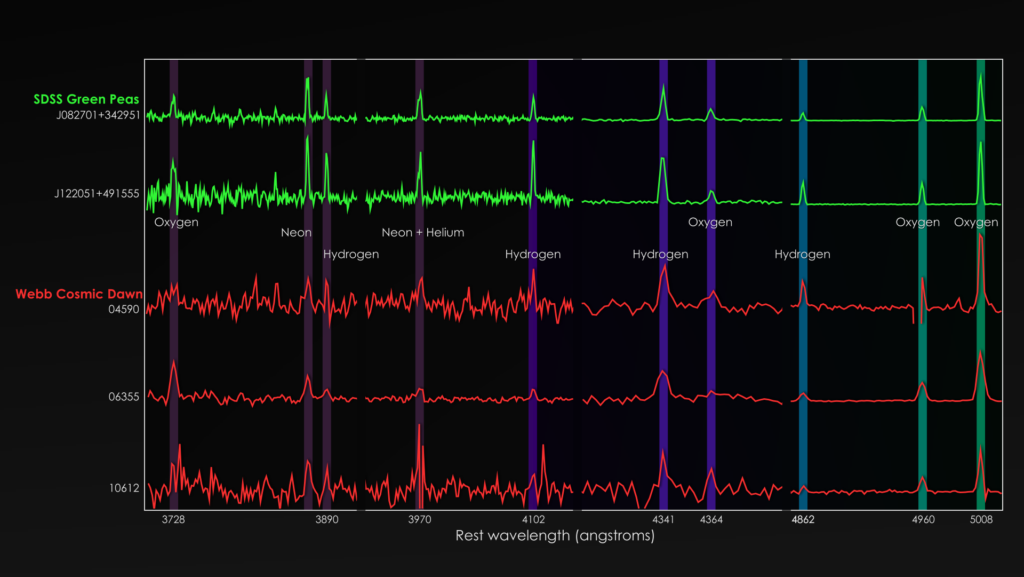

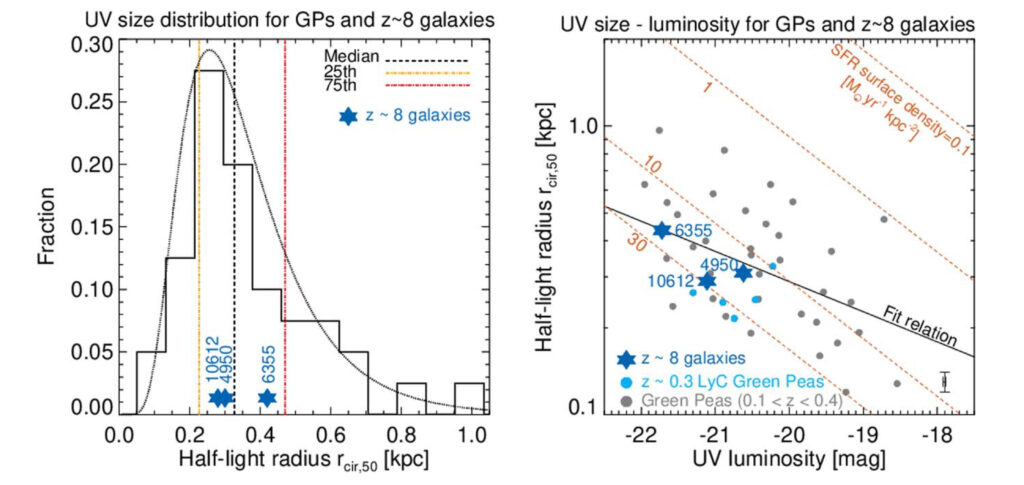

3. Rayon des galaxies mesuré en H alpha, en fonction de la luminosité absolue dans l’ultraviolet. Les étoiles bleues représentent les galaxies observées par le JWST au redshift de 8 (correspondant à une époque de 650 millions d’années après le Big Bang) comparées à leurs analogues locales indiquées par des symboles gris. Les symboles en bleu-vert montrent les GP qui libèrent des photons Lyman dans le milieu intergalactique. La ligne noire solide est ajustée pour les GP locales. Les lignes orange hachurées indiquent les taux de formation d’étoiles constants. On voit que les galaxies GP distantes sont tout à fait identiques aux GP locales qui libèrent des photons ionisants. (James E. Rhoads et al., The Astrophysical Journal Letters, 942, L14, 2023)

Or, il existe depuis des décennies un problème fondamental non résolu concernant la « réionisation » de l’Univers. De quoi s’agit-il ? Juste après le Big Bang, l’Univers était très brillant et trop chaud pour que les électrons et les protons puissent se rejoindre pour former des atomes d’hydrogène. C’était un gaz bouillonnant constitué de particules chargées capables seulement de diffuser la lumière comme une ampoule fluorescente. Mais comme l’Univers se refroidissait à mesure qu’il s’épandait, un moment est venu, 380 000 ans après le Big Bang, où les protons et les électrons ont pu se recombiner [2]. Cela a eu deux conséquences. D’abord, quelques-uns de ces atomes dans un milieu devenu assez froid ont pu se rassembler et former des étoiles et des galaxies. D’autre part, les atomes d’hydrogène ne pouvaient plus absorber le rayonnement et l’Univers est devenu transparent. Ce furent les « âges sombres ». Ils se terminèrent lorsque les premières étoiles ou bien les trous noirs qui se formaient aussi commencèrent à « réioniser » l’Univers. C’était un mystère jusqu’à maintenant, car l’énergie nécessaire à cette réionisation est gigantesque, et aucun des deux acteurs ne paraissait capable de la fournir.

Or, ce qu’on a découvert avec les GP locales, c’est qu’elles sont capables de créer des canaux dans le milieu intergalactique par lesquels des photons ionisants peuvent s’échapper et ioniser le milieu intergalactique (fig. 3). Cela peut signifier que le trio de « GP » très distantes peut en faire autant dans l’Univers primordial, et que ce sont elles qui assurent sa réionisation. Les auteurs de l’article annoncent qu’ils vont très prochainement étudier trois autres galaxies très anciennes pour voir si le phénomène était général à cette époque, mais il est probable que le problème de la réionisation est désormais résolu.

par Suzy Collin-Zahn – Observatoire de Paris-PSL

Publié dans le magazine L’Astronomie Avril 2023

notes 1. James E. Rhoads et al., « Finding Peas in the Early Universe with JWST », The Astrophysical Journal Letters, 942, L14, 2023. 2. L’ionisation d’un atome consiste à lui enlever un ou plusieurs électrons. Ainsi, l’atome d’oxygène possède 8 électrons externes, et l’oxygène deux fois ionisé n’en a plus que 6. Des collisions avec d’autres atomes ou avec des électrons peuvent faire le travail, et créer ce qu’on appelle des « ions », ainsi que du rayonnement ultraviolet ou des rayons X. Les ions sont chargés positivement, car les électrons perdus avaient une charge négative. Ce sont les électrons restés liés aux ions qui lui permettent d’absorber ou d’émettre des raies spectrales en occupant des états d’énergie quantifiés. L’hydrogène est constitué d’un proton et d’un électron qu’il peut perdre en étant ionisé et en devenant un proton portant une charge positive. Il n’a alors plus la possibilité d’émettre des raies spectrales, il doit se « recombiner » avec un électron pour être capable d’absorber ou d’émettre du rayonnement.

par Sylvain Bouley | Juil 16, 2023 | Zoom Sur

Nous avons vu dans les numéros précédents de l’Astronomie que le JWST montre l’existence de quelques galaxies primordiales aux propriétés très différentes de celles que détecte le télescope Hubble. Une équipe internationale de chercheurs a utilisé des données recueillies à la fois par le JWST et par Hubble sur 850 galaxies et a effectué la comparaison entre les deux résultats obtenus. Ils ont montré que les galaxies observées par le JWST sont bien plus diversifiées et matures que prévu !

1. Observations avec la camera NIRCam du JWST montrant pour différents redshifts une sélection de galaxies dans 7 groupes morphologiques. Chaque carré a 2’’ de côté. (Jeyhan S. Kartaltepe et al., arXiv:2210.14713v2, 2023.)

Les relevés extragalactiques profonds obtenus avec le télescope spatial Hubble (HST) ont profondément révolutionné notre compréhension de l’évolution des galaxies entre l’époque où elles se sont assemblées il y a dix milliards d’années et maintenant. Mais en même temps ils ont ouvert de nouveaux questionnements concernant les trois premiers milliards d’années de l’Univers. Quand sont apparus les premiers disques dans les galaxies ? À quel moment les premiers bulbes se sont-ils formés ? Les processus physiques responsables de la formation des étoiles ont-ils varié pendant cette période ? Etc.

Pour répondre à ces questions, une équipe conduite par un chercheur de l’Institut de technologie de Rochester aux États-Unis et constituée d’environ 80 astronomes de différents laboratoires se sont regroupés dans le CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science Survey) [1]. Ils ont analysé 850 galaxies détectées à la fois par le HST (champ ultra-profond du relevé CANDELS) et par la caméra infrarouge NIRcam du JWST. Les deux relevés opèrent à longueurs d’ondes analogues, mais avec son miroir de 6,5 mètres de diamètre, le JWST est beaucoup plus sensible que le HST et peut observer des parties plus faiblement brillantes de ces galaxies. Les 850 galaxies étudiées ont des « redshifts » compris entre 3 et 9. Ce paramètre noté « z » représente le décalage spectral vers les grandes longueurs d’onde (« vers le rouge ») dû à l’expansion de l’Univers (loi dite de Hubble). Adoptant pour calculer cette expansion le modèle standard de la cosmologie – LambdaCDM – on en déduit l’époque où le rayonnement a été émis. Ainsi un redshift de 3 correspond à 2,2 milliards d’années après le Big Bang, tandis que 9 correspond à seulement 0,55 milliard d’années après le Big Bang. Nous rappelons que le rayonnement, en ultraviolet proche, vers 0,4 microns, observé actuellement d’une galaxie de redshift z est transporté dans l’infrarouge proche d’une quantité (1+z), ce qui signifie que le spectre optique d’une galaxie de redshift 3 va être déporté dans l’infrarouge vers des longueurs d’ondes voisines de 1,5 microns, et celui d’une galaxie de redshift 9, aussi dans l’infrarouge, mais vers 4 microns.

L’équipe a réparti chaque galaxie observée selon différents critères, comme la morphologie de la galaxie – disque, sphéroïde, forme particulière, source ponctuelle ou inclassable – la classe d’interaction, et l’abondance des éléments « lourds » (c’est-à-dire plus lourds que le lithium). L’hydrogène et l’hélium sont seuls présents au départ, et les éléments lourds sont synthétisés par fusion nucléaire dans les premiers milliards d’années après le Big Bang à l’intérieur d’étoiles massives puis dispersés dans le milieu interstellaire lors de l’explosion des étoiles en supernovae. En principe, l’abondance des éléments lourds doit donc croître au cours des premiers milliards d’années tandis que le taux de formation d’étoiles de l’Univers augmente jusqu’à atteindre un pic aux époques caractérisées par z ∼ 2 − 3, puis commence à décliner vers les niveaux bas actuels.

L’équipe a effectué sur les galaxies observées par le JWST un ensemble de classifications visuelles au cours duquel chaque galaxie a été classée trois fois. Les chercheurs ont ainsi montré qu’il existait une grande diversité de morphologies (fig. 1). Les galaxies possédant des disques constituent à peu près 60 % des galaxies à z=3 et cette fraction tombe à 30 % pour z compris entre 6 et 9 tandis qu’il existe 20 % de galaxies sphéroïdales. La fraction de galaxies irrégulières est grosso modo constante à tous les redshifts, étant de l’ordre de 40 à 50 %, et celles qui sont purement irrégulières croissent de 12 % à 20 % pour z > 4,5. De façon générale ces tendances suggèrent que les galaxies avec des disques ou des sphéroïdes existent sur tout l’espace des redshifts. Il est difficile pour le moment de quantifier exactement le moment de leur formation.

La comparaison avec les mesures morphologiques basées sur le HST permet de tirer les conclusions suivantes. Les mêmes galaxies présentent des différences significatives. Avec seulement le HST, une plus petite fraction de galaxies montrent des disques ou des sphéroïdes, ou bien une morphologie irrégulière, en particulier pour z supérieur à 4,5, ces structures peu brillantes n’apparaissant que grâce à la sensibilité accrue du JWST. Les galaxies observées par le JWST se révèlent aussi plus asymétriques qu’avec les seules observations du HST. D’une manière plus générale, les différences de classification sont largement dues à la trop faible brillance de surface des disques pour le HST. L’étude montre donc une différence entre les galaxies vues par Hubble et les mêmes observées par le JWST : « sur les 850 galaxies utilisées dans l’étude et précédemment identifiées par le HST, 488 ont été reclassées avec différentes morphologies après avoir été montrées plus en détail avec le JWST », disent les auteurs de l’étude (fig. 2).

Ces résultats seront bientôt étayés par de nouvelles observations, dont le programme a déjà cumulé 60 heures supplémentaires. Ce sont donc potentiellement des milliers d’autres galaxies qui se dévoileront. De plus, le programme COSMOS-Web sélectionné pour les débuts du JWST fournira un échantillon encore plus grand avec plus de 200 heures d’observation dans l’infrarouge proche et moyen. Cette nouvelle étude vise à identifier les toutes premières galaxies formées, donc à comprendre comment elles se sont formées lorsque l’Univers n’était encore constitué que d’hydrogène, d’hélium et de matière noire.

2. Exemples de galaxies présentant différentes morphologies avec le HST et le JWST. Les images dans les filtres F150W, F277W, et F356W du JWST sont montrés en même temps que leur combinaison (RGB). Chaque carré a 2’’ de côté. (Jeyhan S. Kartaltepe et al., arXiv:2210.14713v2, 2023.)

par Suzy Collin-Zahn – Obervatoire de Paris-PSL

Publié dans le magazine L’Astronomie Juin 2023

Note

1. CEERS Key Paper III: The Diversity of Galaxy Structure and Morphology at z = 3 – 9 with JWST”, Jeyhan S. Kartaltepe et al., arXiv:2210.14713v2, 2023.

par Sylvain Bouley | Avr 14, 2023 | Zoom Sur

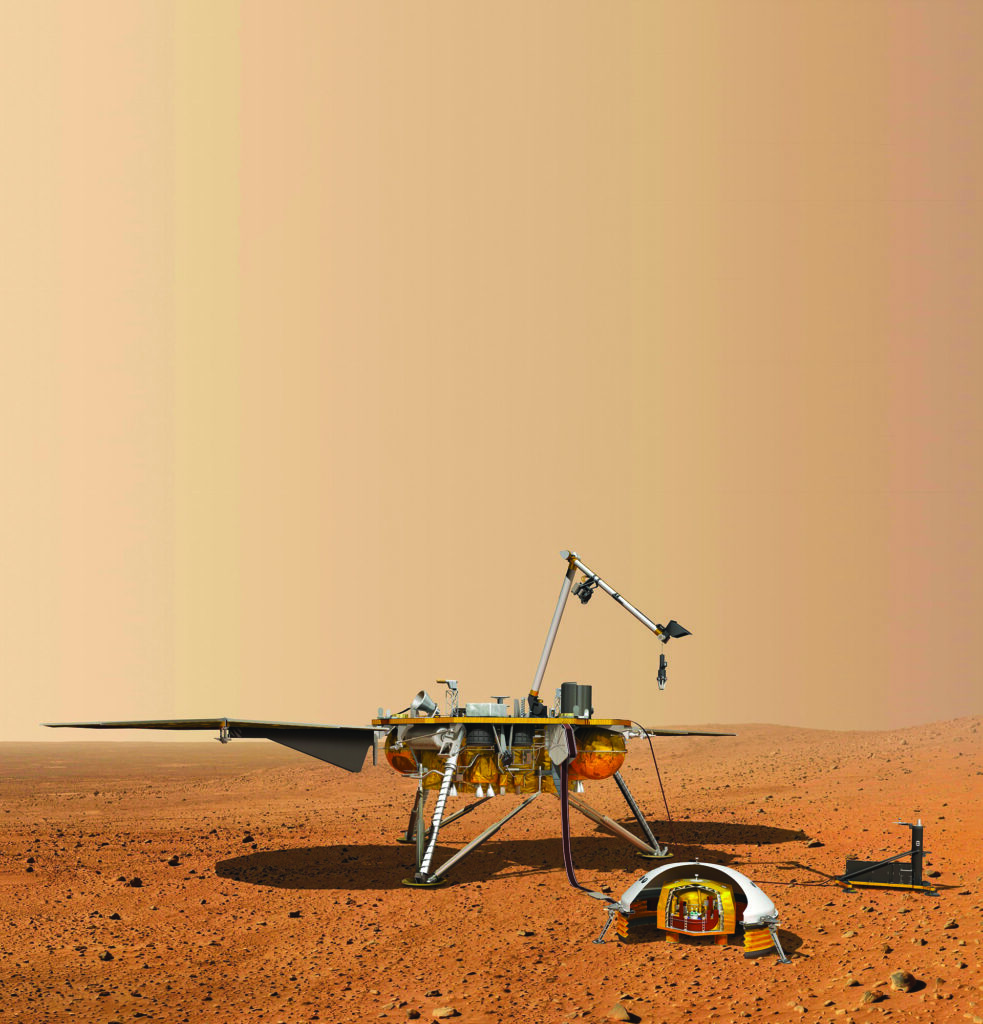

L’analyse des données sismiques enregistrées par l’atterrisseur InSight fournit un nouvel éclairage sur la structure interne de Mars, notamment l’épaisseur de sa croûte et la taille de son noyau. Elle révèle aussi une lithosphère très épaisse, de l’ordre de 500 km.

Les planètes rocheuses, comme la Terre, Vénus et Mars, sont différenciées, c’est-à-dire qu’elles se divisent en plusieurs enveloppes (principalement trois) de compositions différente (fig. 1). Du centre vers la surface, on traverse ainsi le noyau, composé de métaux (essentiellement du fer et du nickel), le manteau, composé de roches silicatées, et la croûte, également rocheuse, mais beaucoup plus fine et enrichie en éléments légers. Le noyau se divise parfois, comme dans le cas de la Terre, en une partie centrale solide, la graine, entourée d’une enveloppe liquide, le noyau externe. Deux processus, tous deux contrôlés par la gravité, jouent un rôle essentiel pour expliquer la structure différenciée des planètes rocheuses. La formation du noyau, qui intervient très tôt, résulte de la migration des éléments les plus lourds (les métaux) vers le centre de la planète. Les métaux entraînent parfois avec eux des éléments plus légers (soufre, silicium, oxygène, carbone) mais ayant des affinités chimiques avec le fer. La croûte est quant à elle issue de l’extraction, par volcanisme, des éléments les plus légers contenus dans le manteau. Les roches formées par la cristallisation des magmas sont, comme les roches du manteau, silicatées (c’est-à-dire basées sur l’oxyde de silicium SiO2), mais elles sont enrichies en éléments tels que l’aluminium, le sodium et le calcium.

1. Les structures internes de Mars et de la Terre. Notre planète (6 371 km de rayon) possède un noyau de fer et de nickel de 3 480 km de rayon, qui se divise en une graine solide (1221 km de rayon) et un noyau externe liquide. En surface, la croûte est épaisse de 5 à 10 km sous les océans, et de 30 à 40 km sous les continents. Mars (3 390 km de rayon) possède également un noyau de fer dont le rayon, d’environ 1 840 km, vient d’être estimé par les données du sismomètre SEIS embarqué sur InSight. Les données de SEIS ont également permis d’estimer localement l’épaisseur de la croûte, et d’en déduire que son épaisseur moyenne se situe entre 24 et 72km. (NASA/JPL adaptation Thierry Lombry)

La taille et la masse volumique moyenne de chaque enveloppe apportent des informations clés sur la composition globale d’une planète et sur son évolution. Ces propriétés peuvent être déduites de l’analyse des ondes sismiques qui se propagent à l’intérieur des planètes. Dans le cas de la Terre, les données sismiques ont ainsi permis de mesurer très précisément les tailles et les masses volumiques de la graine et du noyau externe, de cartographier l’épaisseur de la croûte et de mettre en évidence plusieurs changements de phase solide dans le manteau. En l’absence de données sismiques, il est impossible d’accéder à ce niveau de détails. C’est pourquoi planétologues et géophysiciens attachent une importance particulière au déploiement de sismomètres à la surface des planètes. Cette opération est délicate pour au moins deux raisons. D’abord, un sismomètre est essentiellement composé d’une masse. C’est donc un instrument relativement lourd, qu’il est coûteux d’envoyer dans l’espace. Ensuite, c’est un instrument fragile qui peut se dérégler facilement. Il est donc essentiel qu’il ne soit pas endommagé lors du transport, et notamment pendant l’atterrissage. Jusqu’à très récemment, cela n’a pu être réalisé que pour la Lune[1]. Les données collectées par les sismomètres déployés lors des missions Apollo ont alors permis de montrer que notre satellite possède un petit noyau d’environ 350 km de rayon, pour un rayon total de 1 740 km.

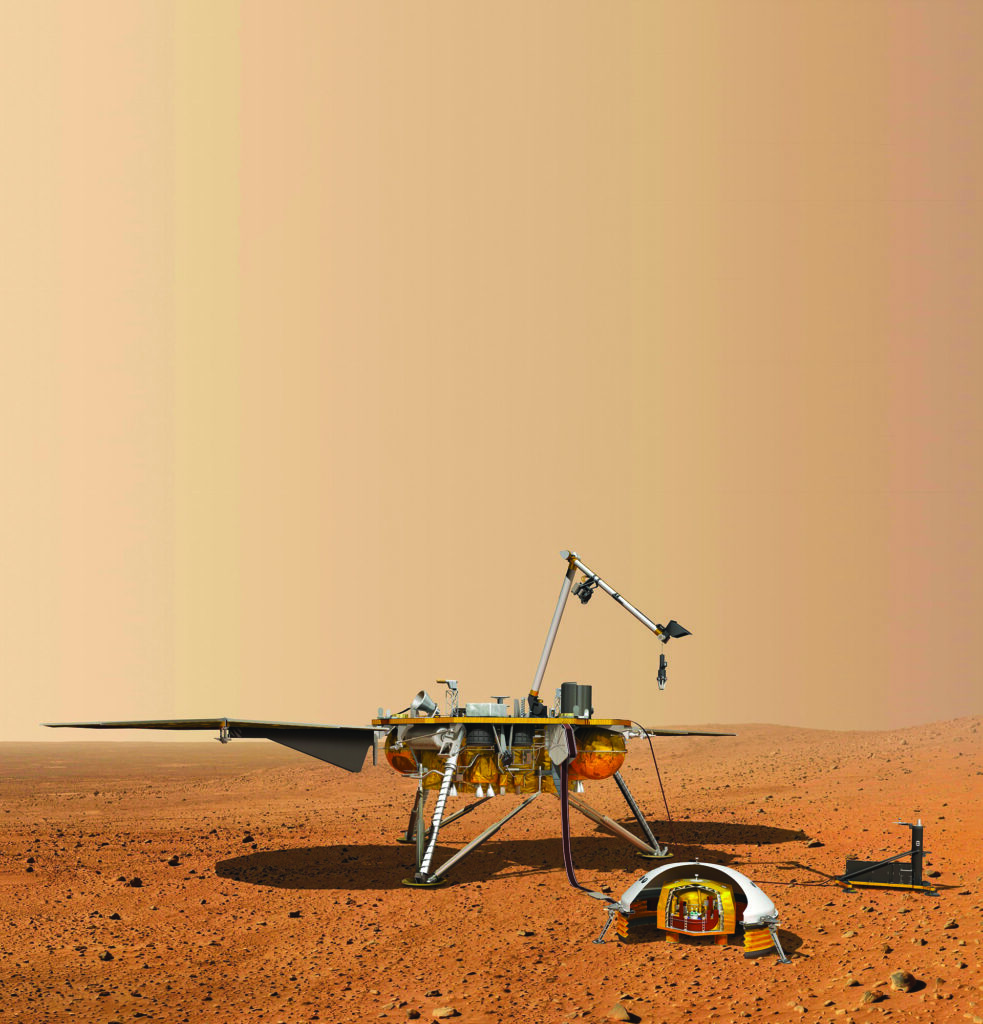

InSight ausculte l’intérieur de Mars

Le sismomètre SEIS, embarqué sur InSight et développé conjointement par l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) et l’Institut de géophysique de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ), avait pour mission de déterminer la structure interne de Mars. Le défi était d’importance, d’autant plus que sa réussite reposait sur un pari audacieux. Rien n’indiquait que l’activité sismique de la croûte martienne permettrait de le relever. En effet, sur Terre, les séismes sont essentiellement liés à la tectonique des plaques, qui est absente sur Mars. On pensait donc que les séismes martiens, s’ils existent, devaient être liés au refroidissement et à la contraction de la croûte, les contraintes accumulées au cours du temps provoquant localement de petites ruptures, donc des séismes. Le premier résultat important de SEIS a donc été la détection de trois petits séismes en avril 2019, apportant la confirmation que la croûte martienne est bien sismiquement active (voir l’Astronomie 128, juin 2019). Depuis, au cours des deux années écoulées, SEIS a enregistré plus de 1 000 séismes. Ces événements restent modestes en comparaison des séismes terrestres, mais plusieurs d’entre eux, avec des magnitudes comprises entre 3 et 4, ont pu être mis à profit pour déterminer la structure interne de Mars (encart). Trois articles parus cet été dans la revue Science présentent ces résultats[2]. L’un de ces articles revient sur la détermination de la taille du noyau martien. Avec un rayon compris entre 1 810 et 1 860 km, ce noyau est légèrement plus gros que ce que l’on pensait jusqu’à présent. Il est aussi globalement moins dense que le noyau terrestre, ce qui suggère qu’il est sans doute enrichi en éléments légers, tels que le soufre, l’oxygène ou le carbone. Les données d’InSight ont également montré qu’il était essentiellement liquide. Les deux autres articles auscultent la croûte de Mars et son manteau jusqu’à une profondeur de 800 km.

L’épaisseur de la croûte martienne

Les planétologues disposaient déjà d’une estimation de l’épaisseur moyenne de la croûte martienne, environ 60 km avec une incertitude de 25 km, déduite de données gravimétriques (qui mesurent les variations géographiques de l’accélération de la gravité) et topographiques, supposant une masse volumique comprise entre 2 700 et 3 100 kg/m3. D’autres estimations, basées sur l’hypothèse d’une croûte très dense (3 300 kg/m3) prédisaient une épaisseur nettement plus importante, autour de 110 km. En comparaison, la croûte terrestre est épaisse d’environ 30-40 km sous les continents et de 5-10 km sous les océans.

Pour déterminer l’épaisseur de la croûte sous le site d’InSight, Brigitte Knapmeyer-Endrun est ses collègues ont cherché dans les données recueillies par SEIS des signaux issus de la réflexion des ondes sismiques sur d’éventuelles interfaces situées en profondeur (encadré). Cette analyse a mis en évidence deux discontinuités très nettes, vers 9 et 20 km de profondeur, ainsi qu’une troisième discontinuité moins marquée vers 39 km (fig. 2). Si cette discontinuité est bien réelle, elle pourrait marquer la base de la croûte sous le site d’InSight, et cette croûte se diviserait en trois couches. Dans le cas inverse, la croûte serait moins épaisse, environ 20 km, et elle se diviserait en deux couches. Cette estimation n’est évidemment valable que pour le site d’InSight et les plaines environnantes. On s’attend à ce que la croûte soit plus épaisse dans les highlands et sous le dôme volcanique de Tharsis. Pour avoir une idée de l’épaisseur de la croûte martienne dans ces régions, les planétologues se sont de nouveau tournés vers les données gravimétriques et topographiques, en intégrant dans ces données la mesure effectuée par InSight. D’après ces calculs, l’épaisseur moyenne de la croûte martienne serait comprise soit entre 24 et 38 km soit entre 39 et 72 km, selon que son épaisseur sur le site d’InSight est de 20 ou 39 km.

2. Profils de vitesses sismiques des ondes S dans la croûte martienne sous le site d’InSight. (A) Modèle à 2 couches, avec une limite croûte-manteau (Moho) autour de 20 km. (B) Modèle à 3 couches, avec un Moho autour de 39 km. C’est ce dernier modèle qui est, pour le moment, privilégié sur la base d’arguments géodynamiques et géochimiques. Dans les deux cas, deux méthodes d’inversion différentes de données ont été utilisées, mais conduisent à des résultats similaires.

L’épaisseur de la croûte entrouvre à son tour une fenêtre sur l’évolution de Mars. Dans le cas d’une croûte relativement fine (24-38 km), les modèles de dynamique interne prévoient que cette croûte doit être très enrichie en éléments radiogéniques, tels que l’uranium et le thorium (fig. 3). Bien que lourds, ces éléments ont en effet tendance à être incorporés dans la croûte lorsque celle-ci se forme. Les concentrations prédites par les modèles dynamiques impliquent que ces éléments ont été incorporés massivement lors d’un épisode d’océan magmatique. Dans le cas d’une croûte plus épaisse (39-72 km), les modèles prévoient également un enrichissement en éléments radiogéniques, mais plus modeste et en meilleur accord avec les mesures réalisées par le spectromètre gamma de la mission Mars Odyssey. Dans ce cas, ils pourraient avoir été incorporés dans la croûte plus progressivement au fil du temps. Au total, bien que les données sismiques seules ne permettent pas de départager l’hypothèse d’une croûte fine (20 km) de celle d’une croûte épaisse (39 km), les modèles géodynamiques et géochimiques privilégient plutôt cette seconde hypothèse.

3. Interprétation géodynamique et géochimique pour une croûte mince (thin crust, A) et épaisse (thick crust, B). Dans les deux cas, la croûte est enrichie en éléments radiogéniques (HPE) par rapport au manteau (mantle), mais cet enrichissement est beaucoup plus important dans le cas d’une croûte mince. Les estimations de profondeur de la croûte sous d’autres régions (par exemple le dôme de Tharsis) reposent sur la combinaison de l’estimation faite par InSight sur le site de son atterrissage et de données gravimétriques et topographiques. (© 2021 Knapmeyer-Endrun et al.)

Structure interne et propagation des ondes sismiques

Pour explorer l’intérieur de la Terre et, lorsque cela est possible, l’intérieur des autres planètes rocheuses, les géophysiciens utilisent les ondes sismiques générées par les séismes. Rappelons tout d’abord qu’une onde sismique est une onde élastique qui déforme temporairement la matière se trouvant sur son passage, et que l’on distingue deux principaux types d’ondes sismiques : les ondes de compression (ou ondes P), qui correspondent à une déformation longitudinale (parallèle à la direction de propagation) selon un cycle compression/dilatation ; et les ondes de cisaillement (ou ondes S), qui sont liées à une déformation transversale (perpendiculaire à la direction de propagation). Dans les planètes rocheuses, les limites entre la croûte et le manteau (aussi appelé Moho) et entre le manteau et le noyau (LNM pour limite noyau-manteau) marquent des changements de composition qui se traduisent par une discontinuité sismique, c’est-à-dire que les vitesses des ondes P et S augmentent (au Moho) ou diminuent (à la LNM) brutalement de part et d’autre de ces interfaces. La croûte elle-même n’est pas homogène. Sa composition change avec la profondeur, chaque changement se traduisant, lui aussi, par une discontinuité sismique. Dans le manteau, des transitions de phase solide-solide peuvent, si la pression le permet, également se produire, provoquant là encore une discontinuité sismique. Toutes ces discontinuités affectent la propagation des ondes sismiques, en particulier leurs temps de parcours entre la source (le séisme) et le détecteur (la station sismique). D’autre part, au passage d’une discontinuité, les ondes sismiques sont partiellement réfléchies, ce qui génère des phases sismiques particulières, identifiables sur les sismogrammes. À cela s’ajoutent les effets réguliers de la pression et de la température : les vitesses des ondes sismiques augmentent progressivement avec la pression, mais diminuent avec la température. L’analyse simultanée de plusieurs sismogrammes, liés à différents séismes et donc à différents trajets empruntés par les ondes sismiques, permet en principe de construire des profils sismiques, c’est-à-dire des courbes représentant les vitesses sismiques en fonction de la profondeur, et d’y détecter d’éventuelles discontinuités. En pratique, cela nécessite des traitements de données et l’utilisation de méthodes d’inversion sophistiquées. Les sismologues s’intéressent à différentes phases sismiques selon la région qu’ils souhaitent étudier. Pour déterminer la structure de la croûte, y compris sa profondeur, ils utilisent souvent des fonctions récepteurs. Ces signaux correspondent à des ondes remontant vers la surface et qui sont d’abord réfractées au passage d’une interface (par exemple, le Moho), puis se réfléchissent successivement une ou plusieurs fois sous la surface et sur l’interface en changeant éventuellement de type (S vers P ou P vers S) lors de chaque réflexion (fig. 6A).

6A. Fonctions récepteurs. Ces phases sismiques correspondent à une onde incidente traversant une discontinuité (par exemple, la limite croûte-manteau, appelée Moho) de l’intérieur vers la surface, et se réfléchissant successivement une ou plusieurs fois sous la surface et sur la face interne de la discontinuité, un peu comme une onde guidée. Chaque réflexion s’accompagne éventuellement d’un changement de type d’ondes (P vers S ou S vers P). Ces phases sont utilisées pour étudier la structure des enveloppes superficielles, et tout particulièrement de la croûte. (© Frédéric Deschamps.)

C’est ce type de signaux qui a été utilisé pour déterminer la structure et l’epaisseur de la croûte martienne. Pour explorer des régions plus profondes, les sismologues utilisent d’autres phases sismiques, en particulier des ondes P ou S s’étant réfléchies une ou plusieurs fois sous la surface avant de parvenir à une station sismique (fig. 6B). Une onde PP, par exemple, commence par s’enfoncer vers l’intérieur du manteau, atteint une profondeur maximum, remonte vers la surface où elle est réfléchie, redescend, atteint de nouveau une profondeur maximum, puis remonte vers la surface. Une onde SSS suit un parcours similaire, mais se réfléchit deux fois sous la surface. Cela permet d’échantillonner des profondeurs intermédiaires entre la base de la croûte et le manteau profond. Les sismologues ont mis à profit ce type d’ondes pour sonder le manteau martien jusque vers 800 km de profondeur. La LNM est beaucoup plus profonde (2890 km dans le cas de la Terre et autour de 1 560 km pour Mars), et son étude (ainsi que l’étude du noyau) nécessite encore d’autres phases sismiques, notamment les ondes ScS, qui sont des ondes S se réfléchissant à la surface du noyau avant de remonter vers la surface (fig. 6B). C’est ce type d’onde qui a permis de déterminer la profondeur de la LNM de Mars, et donc la taille du noyau de cette planète. Les ondes PKP, qui sont des ondes de compression voyageant dans le manteau, puis dans le noyau et de nouveau le manteau, sont également souvent utilisées pour étudier le noyau, mais dans le cas de Mars, elles n’ont pas encore été détectées par SEIS.

6B. Trajets de quelques phases sismiques à l’intérieur d’une planète rocheuse (ici dans le cas de Mars). Les trajets directs sont notés P et S pour les ondes de compression et de cisaillement, respectivement. Les ondes P et S peuvent se réfléchir sous la surface une ou plusieurs fois, produisant des phases PP, PPP, SS, SSS, etc. , qui sont utilisées pour étudier la partie supérieur du manteau. Les ondes qui se réfléchissent à la surface du noyau, comme les ondes ScS et PcP (non représentée) apportent des informations sur la limite noyau-manteau (LNM) et sa région. Les ondes PKP et SKS (non représentée), qui voyagent dans le noyau, apportent aussi des informations sur cette région (ainsi que sur le noyau), mais n’ont pas été détectées dans le cas de Mars. (© Frédéric Deschamps.)

Une lithosphère particulièrement épaisse…

Les scientifiques de la mission InSight ont également sondé l’intérieur de Mars à de plus grandes profondeurs, échantillonnant la partie supérieure du manteau. Contrairement à l’étude de la croûte, le but principal de cet exercice n’est pas de détecter d’éventuelles discontinuités, mais de déterminer les changements réguliers (ou continus) de vitesse sismique en fonction de la profondeur (encadré), ce qui fournit des informations sur la structure thermique (le profil radial de température) de Mars. En utilisant des ondes se réfléchissant une ou plusieurs fois sous la surface (phases PP, SS, PPP, et SSS ; encadré et fig. 4), une équipe internationale dirigée par Amir Khan, chercheur à l’ETHZ, a pu sonder cet intérieur jusque vers 800 km. Cette plage de profondeur est particulièrement intéressante, car elle englobe la lithosphère, c’est-à-dire l’enveloppe rigide externe d’une planète rocheuse constituée de la croûte et du sommet du manteau [3]. Dans le cas de la Terre, cette enveloppe s’étend jusqu’à 50 à 200 km de profondeur, selon les endroits.

4. Un exemple de séisme martien enregistré par SEIS. Le volet (A) représente les trois composantes (verticale, nord/sud et est/ouest) du sismogramme, c’est-à-dire le mouvement du sol selon chacune de ces trois directions. (B) Détails des sismogrammes pointant les ondes réfléchies (PP, PPP, SS et SSS) utilisées pour sonder le manteau. (© 2021 Khan et al.)

Les analyses effectuées par Amir Khan et ses collègues (fig. 5A) mettent d’abord en évidence une discontinuité vers 30-50 km de profondeur, interprétée comme la base de la croûte et qui semble confirmer l’hypothèse d’une croûte épaisse. Puis, à de plus grandes profondeurs, ces analyses révèlent une légère diminution de la vitesse des ondes S jusque vers 400 à 600 km, tandis que la vitesse des ondes P reste constante. Au-delà, et jusqu’à 800 km, les vitesses des ondes P et S augmentent de nouveau avec la profondeur. Cette observation est intéressante car, en principe, les vitesses des ondes P et S augmentent régulièrement avec la pression (donc la profondeur). La diminution des vitesses entre 100 et 400-600 km pourrait ainsi être la signature d’une lithosphère thermique, c’est-à-dire une région dans laquelle la température augmente rapidement avec la profondeur [4], comme le suggèrent les profils de température déduits des profils de vitesse sismique (fig. 5B). Dans cette région, l’augmentation des vitesses sismiques liée à la pression serait ainsi compensée par une diminution de ces mêmes vitesses en réponse à un accroissement de la température. La lithosphère terrestre est également marquée par une légère diminution de la vitesse des ondes S. Mais ce qui est remarquable dans le cas de Mars, c’est l’épaisseur, 400 km au minimum, de cette lithosphère.

5. (A) Profils de vitesses sismiques des ondes P (à droite) et S (à gauche) déduits des données de SEIS. Deux analyses (inversion de données) ont été réalisées suivant différentes méthodes (les profils gris utilisent une paramétrisation simple, tandis que les profils bleus et rouges utilisent une paramétrisation basée sur la minéralogie supposée du manteau martien). Dans tous les cas, la largeur des profils représente la barre d’erreur. (B) Profils de température déduits des profils de vitesses sismiques. La base de la lithosphère est fixée soit entre 400 et 500 km (courbes bleues), soit entre 500 et 600 km (courbes rouges). (© 2021 Khan et al.)

… et pas de manteau inférieur

Sur Terre, les géophysiciens ont identifié une discontinuité sismique autour de 660 km de profondeur, donc à l’intérieur du manteau. Celle-ci est associée à une transition de phase, ou plus précisément à la séparation de la ringwoodite (une phase haute pression de l’olivine, (Mg,Fe)SiO4, le minéral le plus abondant du manteau) en deux minéraux, la bridgmanite (Mg,Fe)SiO3 et le ferropériclase, (Mg,Fe)O. Cette frontière sépare le manteau supérieur du manteau inférieur, et elle joue un rôle important dans la dynamique globale du manteau. Une question clé, dans le cas de Mars, était de savoir si le manteau de cette planète se divisait aussi en un manteau supérieur (dominé par l’olivine) et un manteau inférieur (dominé par la bridgmanite). Compte tenu de la gravité plus faible de Mars, qui implique que la pression à une profondeur donnée est plus faible que dans la Terre, cette frontière devrait se trouver autour de 1 740 km de profondeur. La mesure du rayon du noyau martien, entre 1 810 et 1 860 km, répond indirectement à cette question. Le rayon total de Mars étant de 3 390 km, la base du manteau se trouve entre 1 530 et 1 580 km de profondeur. Mars ne possède donc pas de manteau inférieur, ce qui d’une certaine manière simplifie sa dynamique interne.

Initialement prévue pour durer jusqu’en décembre 2020, la mission InSight a été prolongée de deux années supplémentaires, que les scientifiques souhaitent mettre à profit pour collecter de nouvelles données. Lors du dernier hiver martien, les conditions météorologiques, notamment le vent, qui est à l’origine d’un bruit sismique important, ont empêché la détection de séismes martiens (seuls trois événements ont été observés pendant cette période). Depuis février 2021, les conditions sont de nouveau propices à l’enregistrement de séismes. Les sismologues espèrent y détecter des ondes ayant traversé le noyau (phases PKP et SKS), ce qui ouvrirait une fenêtre sur le noyau martien et constituerait un très beau résultat pour conclure la mission InSight.

Par Frédéric Deschamps, IESAS, Taipei, Taïwan

Article publié dans l’Astronomie, Octobre 2021

Notes

- Au milieu des années 1970, les sondes Viking, qui se sont posées sur Mars, étaient bien équipées de sismomètres, mais ceux-ci n’ont pas fonctionné correctement.

- KHAN A. et al. (2021), Upper mantle structure of Mars from InSight seismic data, Science, 373, 434-438 ; KNAPMEYER-ENDRUN B. et al. (2021), Thickness and structure of the martian crust from InSight data, Science, 373, 438-443 ; STÄHLER S. C. et al. (2021), Seismic detection of the martian core, Science, 373, 443-448.

- La lithosphère a donc une définition mécanique, par opposition à la croûte qui est la couche la plus externe d’une planète mais se définit par sa composition.

- Dans les planètes rocheuses, la température augmente en fait naturellement avec la pression, de l’ordre de 0,3 à 0,4 degré par kilomètre, ce que les géophysiciens désignent par le terme de « gradient adiabatique ». L’augmentation de température déduite des profils sismiques du manteau supérieur martien est nettement plus élevée, de l’ordre de 1,6 à 2,5 degrés par kilomètre. Elle n’est donc pas liée au seul accroissement de la pression.

par Sylvain Bouley | Avr 14, 2023 | Zoom Sur

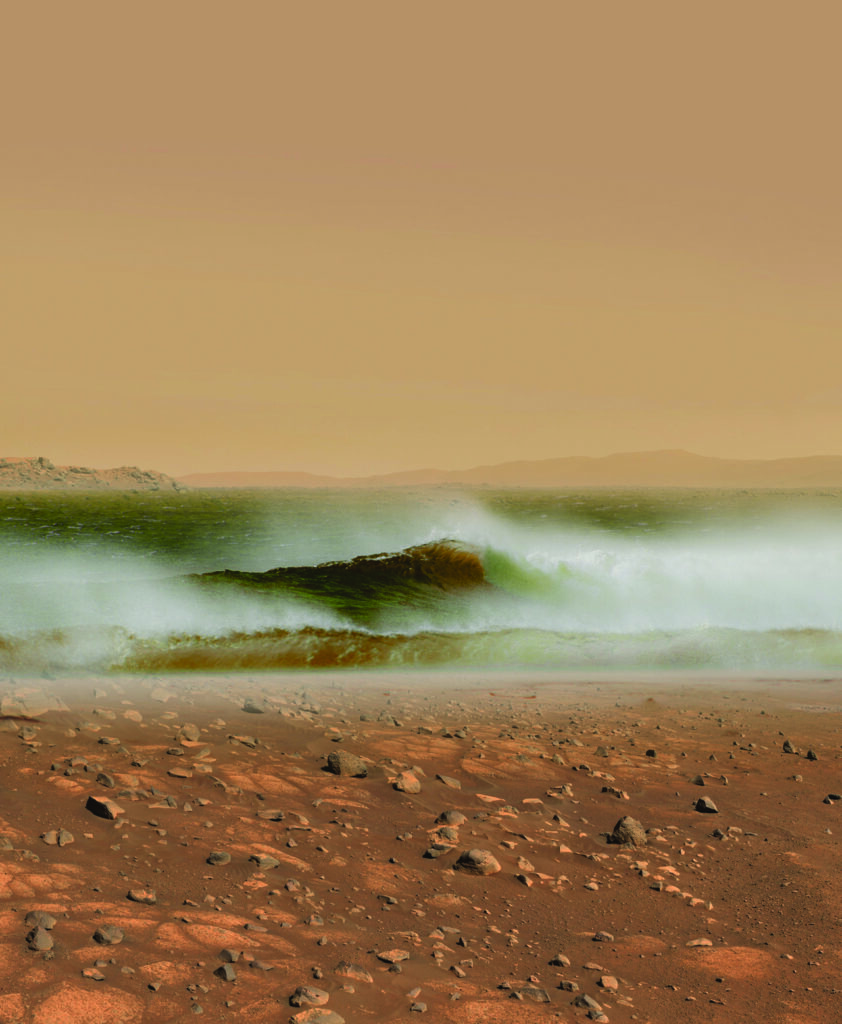

Mars aurait connu des méga-tsunamis produits par des impacts de météorites dans un océan. En effet, la découverte de dépôts de tsunamis* le long d’anciens rivages de l’hémisphère Nord de Mars relance le débat de l’existence d’un océan dans le passé et donc de la stabilité de l’eau liquide sur cette planète.

Les mots suivis d’un * sont définis dans le lexique en fin d’article.

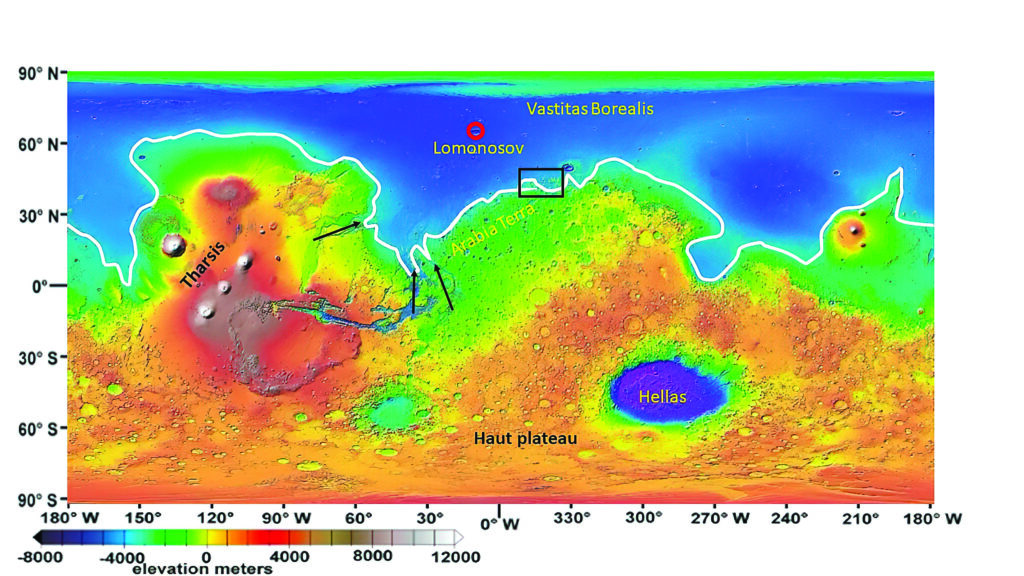

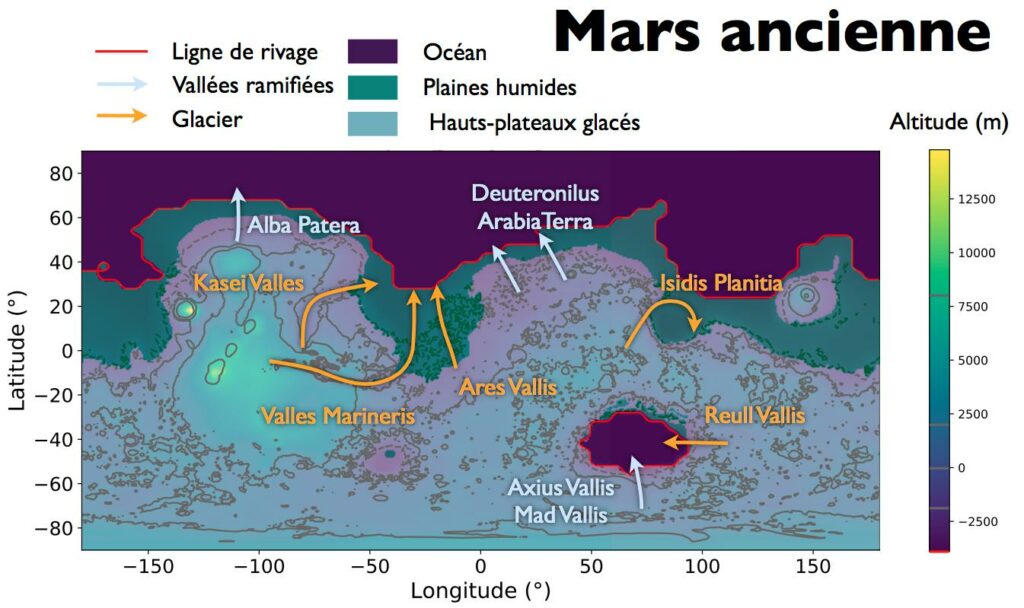

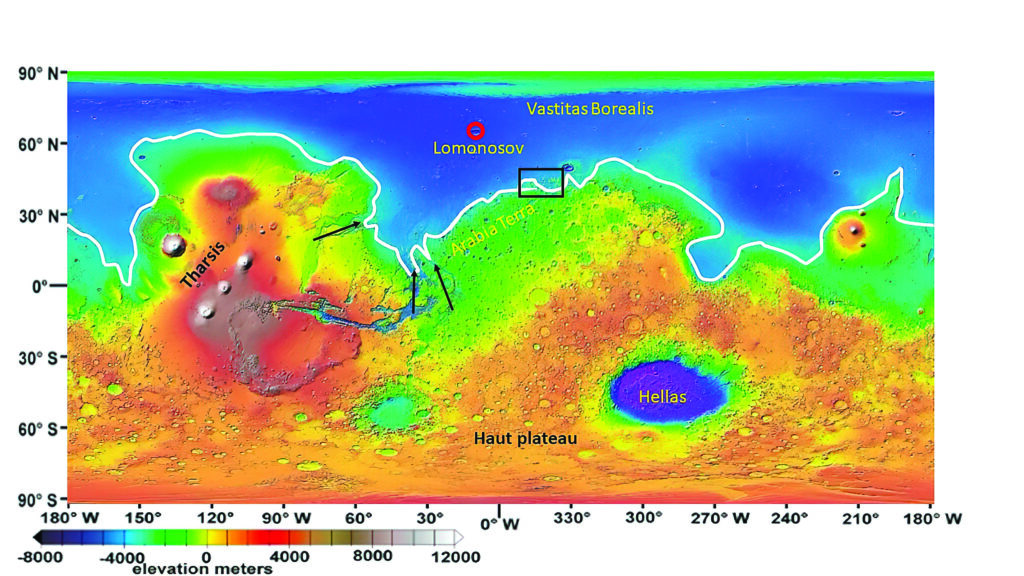

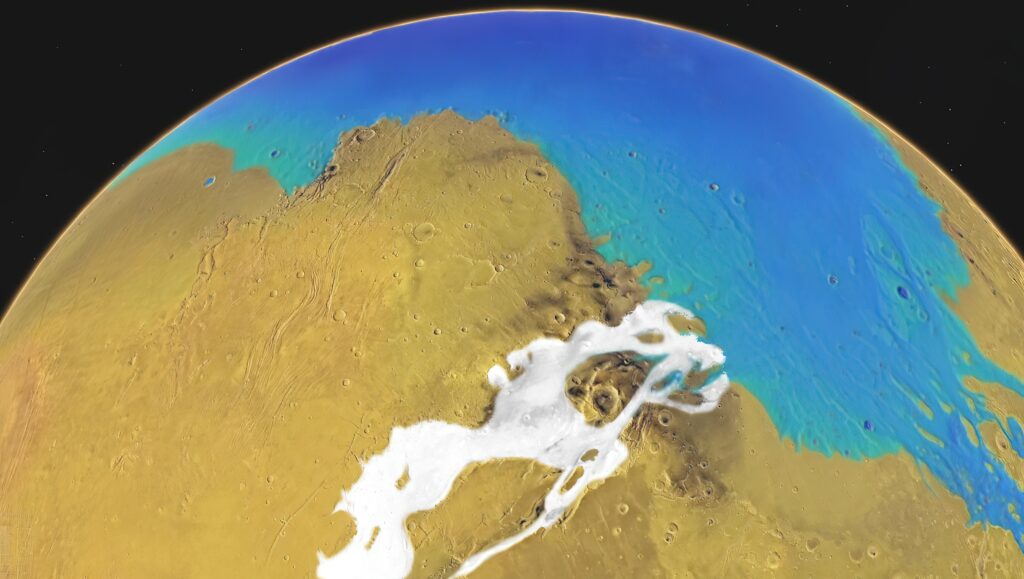

L’hémisphère Nord de la planète Mars forme une vaste dépression nommée Vastitas Borealis atteignant une altitude de -5 km et occupant 70 % de la superficie de l’hémisphère Nord (fig. 1). Cette dépression régionale est le lieu de convergence de vallées d’une forme similaire à celle des vallées de débâcle* terrestres. Elles se caractérisent par des cours d’eau pouvant atteindre des débits extrêmement élevés. Cette convergence des principales vallées de débâcle dans Vastitas Borealis laisse supposer que ces plaines furent occupées temporairement par un océan constitué soit d’eau liquide, soit de boue, durant l’Hespérien (environ 3,5 Ga). Par la suite, l’eau s’est vraisemblablement évaporée ou infiltrée dans le sous-sol, où elle gela ensuite pour former un vaste pergélisol*, du fait du refroidissement global de la surface de la planète.

L’hypothèse selon laquelle les plaines de l’hémisphère Nord de la planète Mars auraient été recouvertes par un océan a été avancée à plusieurs reprises ; elle expliquerait certaines particularités, comme celles de la présence de certains reliefs impliquant l’existence d’eau sous forme liquide ou sous forme de glace (structures polygonales*, affaissement de terrains, cratères d’impact entourés d’éjectas lobés*, rides arquées subparallèles*). Curieusement, on peut suivre certains de ces reliefs tout le long d’une zone étroite située entre le haut plateau cratérisé de l’hémisphère Sud et les basses plaines de l’hémisphère Nord de Mars et selon une altitude constante de –3 760 m d’altitude ± 560 m (c’est la ligne blanche de la figure 1). Selon H. P. Jöns (1986), T. Parker et coll. (1996), il existerait un paléo-rivage, c’est-à-dire des traits de côte d’un ancien océan martien (fig. 1). Celui-ci fut nommé « Contact 2 » (le Contact 1 se situe un peu plus dans les terres et désigne un plateau à une altitude de –1 680 m ± 1 700 m sans lien apparent avec cet océan). De plus, les comptages de cratères dans les plaines de Mars (unité Vastitas Borealis) indiquent un âge de l’océan d’environ 3,5 milliards d’années (âge Hespérien de la chronologie martienne).

Cependant, l’hypothèse d’un ancien océan sur Mars fait toujours débat au sein de la communauté scientifique, car on ne retrouve ni minéraux hydratés, ni carbonates, ni gypses à grande échelle. La recherche d’indices prouvant ou non la présence de cet océan dans l’hémisphère Nord de Mars est donc de nos jours un véritable défi.

Les publications récentes de notre équipe (en 2017 et en 2019), et celles de nos collègues américains (Rodriguez et al., 2016) relancent le débat sur la présence d’un océan sur Mars. En effet, en utilisant les données topographiques et celles des images de la caméra HRSC de la sonde Mars Express de l’Esa, l’équipe de géomorphologues dont je fais partie [1] a pu retrouver à la fois les indices d’anciens méga-tsunamis et le cratère qui serait à l’origine de ces tsunamis ayant recouvert les paléo-rivages de la région d’Arabia Terra sur Mars (fig. 1). Voici donc l’histoire de cette découverte pour le moins surprenante.

1. Carte topographique MOLA de Mars. La ligne blanche délimite la ligne du paléo-rivage (Contact 2 à –3 760 m d’altitude), séparant le paléo-océan supposé de l’hémisphère Nord du plateau de l’hémisphère Sud. Le cercle rouge est le cratère Lomonosov supposé à l’origine des tsunamis. Les flèches noires correspondent au sens d’écoulement des vallées de débâcle qui se jettent dans l’océan de Vastitas Borealis. Le cadre noir correspond au secteur de la figure 2 dans la région d’Arabia Terra.

Les premiers indices

Tout a commencé en 1988, quand j’étais doctorant au Laboratoire de géographie physique à Meudon [2]. Ma thèse concernait l’étude du pergélisol martien et, à cette occasion, j’ai été invité à passer quelques semaines à l’US Geological Survey à Flagstaff, haut lieu de la planétologie martienne. Là-bas, j’ai pu étudier et interpréter certaines images de Mars. L’une d’elles, située dans la région d’Arabia Terra (fig. 1), m’intrigua particulièrement, car je n’arrivais pas à interpréter d’étranges structures lobées (unité nommée Thumbprint Terrain*). Je repartis en France avec cette image sous le coude. Ce ne fut qu’en 2016 que je la ressortis pour la proposer à une étudiante en stage de master. L’étude de cette région se fit cette fois à l’aide d’images à bien plus haute résolution provenant de la caméra HRSC de la mission européenne MarsExpress et de données altitudinales à haute résolution du laser altimètre MOLA de la sonde Mars Global Surveyor.

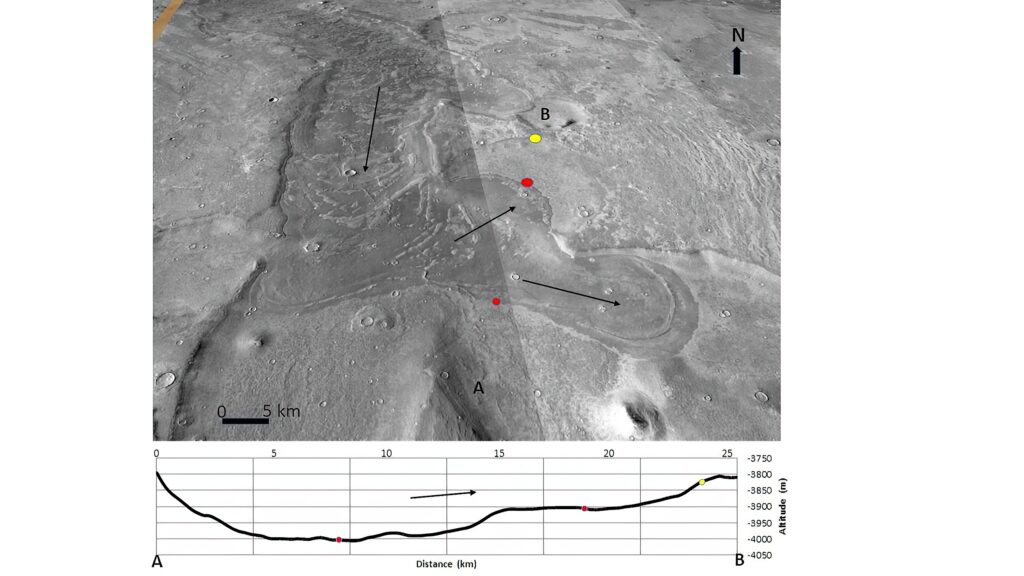

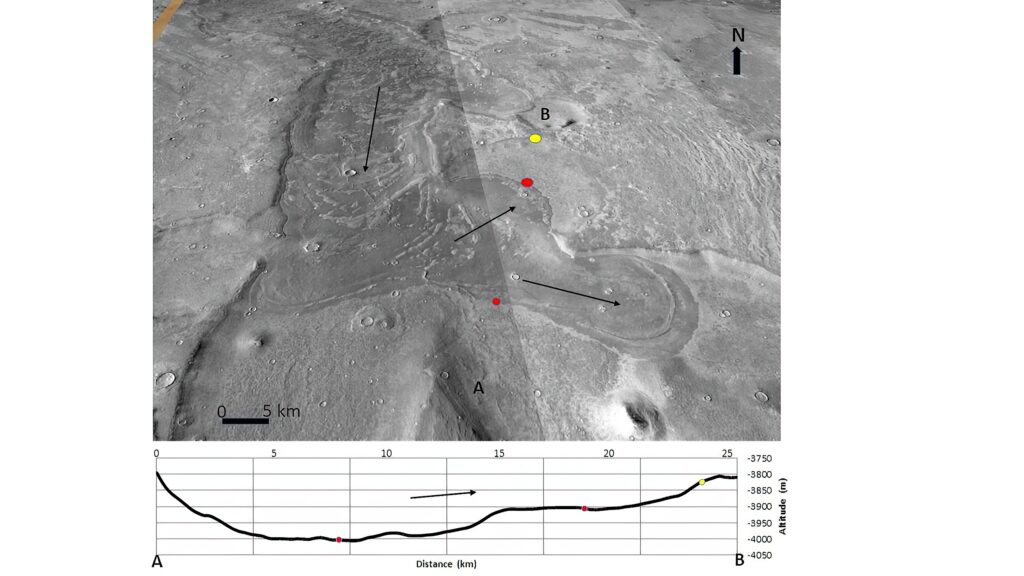

À ma grande surprise, je découvris des formations lobées, larges de 10 km et épaisses de 10 m, qui remontent les pentes systématiquement sur de grandes distances (fig. 2). Du jamais vu sur Mars. Ma conclusion fut celle de dépôts de coulées sédimentaires liées aux passages de vagues successives survenues lors d’un ou de plusieurs épisodes de tsunamis provenant de l’hémisphère Nord de la planète. J’allais voir mon collègue Franck Lavigne, spécialiste des tsunamis sur Terre, qui, en voyant ces images, confirma l’hypothèse du tsunami.

2. Fronts lobés de coulées (46° 30’ N, 14° 30’ E) mises en place lors d’un tsunami dans la région d’Arabia Terra à l’altitude du contact 2 (–3 760 m). En bas de figure, le profil topographique entre les points A et B indique que les vagues du tsunami ont remonté les pentes sur plusieurs dizaines de mètres d’altitude et sur une distance de plusieurs kilomètres. Les flèches noires indiquent le sens de l’écoulement. Les points rouges et jaunes sont des points de calage du profil topographique sur l’image. Localisation de l’image sur la figure 1 (rectangle noir).

Cartographie des dépôts de tsunamis

L’étude suivante fut plus longue et fastidieuse, car il s’agissait de cartographier méticuleusement ces formations particulières à l’aide d’un logiciel de cartographie. Avec Antoine Séjourné (GEOPS) et notre stagiaire I. Di Pietro (université de Pescara, Italie), nous avons identifié et cartographié systématiquement ces dépôts lobés caractérisés par une limite de forme arrondie (fig. 2), le long d’un supposé paléo-rivage préalablement repéré par T. Parker en 1993. Les coulées aux fronts lobés* s’étendent sur plus de 150 km à l’intérieur des terres (fig. 2), dépassant même les limites des paléo-rivages cartographiées par Parker (1993) à –3 760 m d’altitude (Contact 2), puis remontent les pentes sur plusieurs dizaines de mètres d’altitude. Cette remontée nécessite une certaine énergie qui pourrait être celle fournie par un tsunami.

Les directions principales de ces coulées qui ont quelque 10 kilomètres de large attestent d’une zone source située plus au nord, au beau milieu d’une plaine qui aurait donc été occupée par un vaste océan dans la région de Vastitas Borealis (fig. 1).

La datation de ces dépôts de tsunamis par comptage de cratères réalisée par Sylvain Bouley (GEOPS) indiqua la présence d’un océan sur Mars il y a ~ 3 milliards d’années (c’est-à-dire à la transition Hespérien-Amazonien). Sur le moment, ce résultat nous a vraiment surpris, car l’océan de l’hémisphère Nord de Mars apparaissait plus récent que les estimations faites par nos collègues géochimistes et climatologues. En effet, ces derniers n’envisageaient pas la présence d’un océan après 3,7 milliards d’années, en raison de la disparition progressive de l’atmosphère de Mars et du refroidissement qui s’ensuivit.

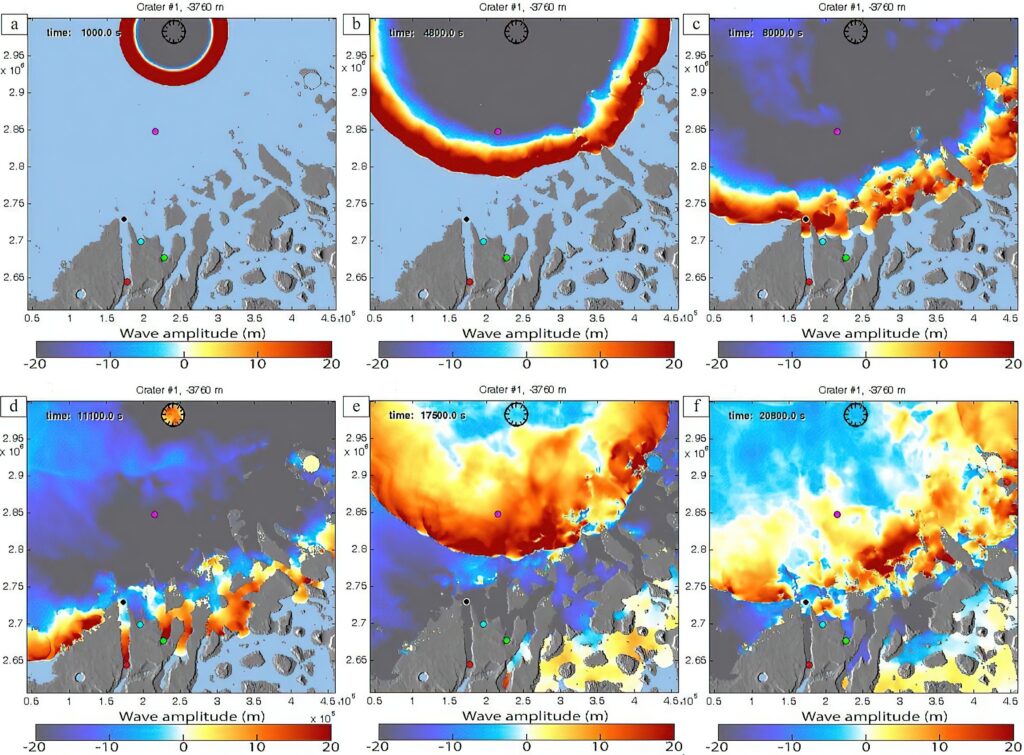

Modélisations numériques des tsunamis sur Mars

Sachant que sur Terre la quasi-totalité des tsunamis est déclenchée par des séismes, comment est-il possible d’avoir des tsunamis dans un océan sur Mars, alors que cette planète est du type mono-plaque, c’est-à-dire sans tectonique des plaques et, par conséquent, peu de séismes forts ? La seule alternative possible sur Mars serait que la propagation des ondes du tsunami se fasse lors d’un impact dans un océan…

De nombreux travaux montrent que lors d’un impact d’astéroïde dans un océan terrestre, deux vagues successives se forment : la première produite lors de l’expulsion de l’océan au moment de l’impact et la deuxième produite par le remplissage soudain de l’océan dans la profonde cavité transitoire formée par le cratère. Pour tester cette hypothèse appliquée au cas martien, nous avons utilisé le modèle numérique développé par Karim Kelfoun, permettant de reconstituer précisément les propagations des vagues d’un tsunami depuis un impact dans un océan. Nous avons testé plusieurs cratères d’impact localisés dans l’hémisphère Nord de Mars et plusieurs niveaux marins. D’après ces simulations, seul le cratère Lomonosov (64,9° N- 9,2° O) arrive à déclencher un tsunami suffisamment puissant pour atteindre les rives d’Arabia Terra (fig. 1). Cet impact dans l’océan aurait provoqué une onde de choc qui se serait déplacée à la vitesse de 220 km/h, créant sur le rivage des vagues de 150 m (fig. 3). D’après les simulations, ces vagues atteignent les côtes là où nous observons précisément les fronts lobés des coulées observées sur les images. Ces derniers seraient donc les témoins du passage de ces vagues successives de tsunamis sur les rivages d’un paléo-océan sur Mars.

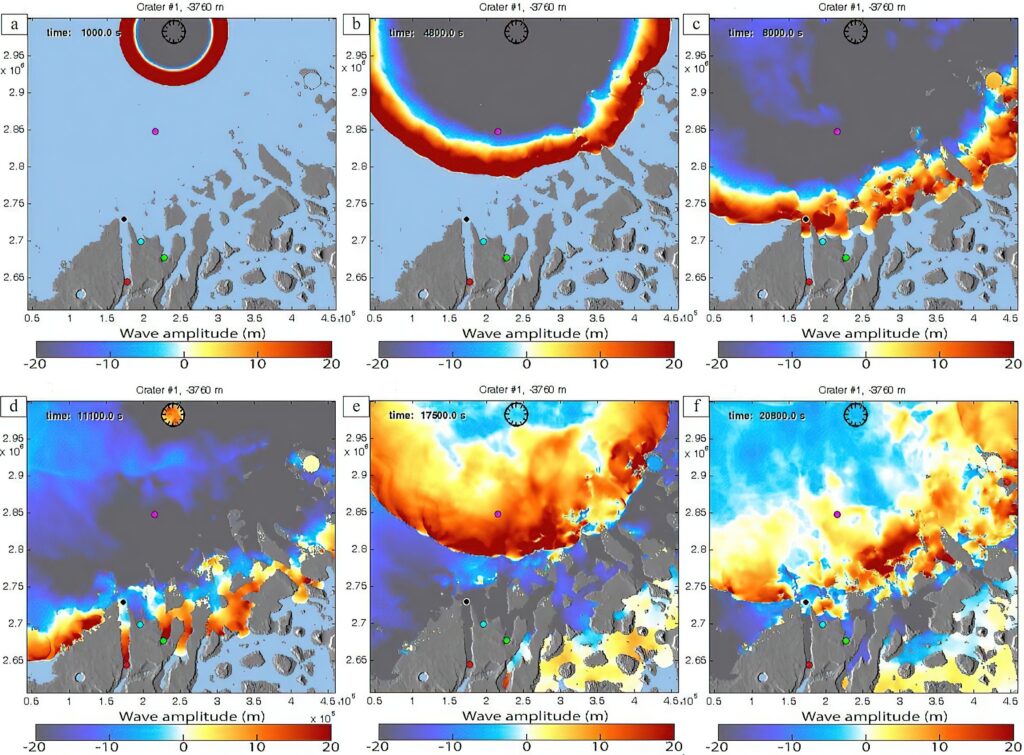

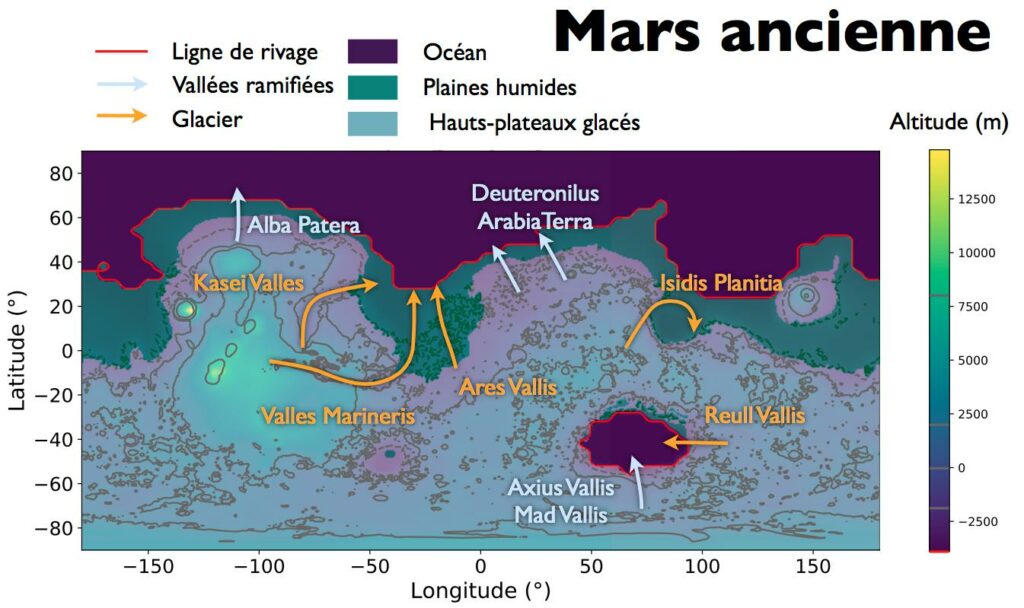

3. Modélisation de la propagation des vagues (amplitude des vagues en jaune et rouge) déclenchées par un impact (cercle noir) dans un océan (bleu) sur Mars. a : impact dans l’océan, b et c : propagation du train d’ondes produit lors de l’expulsion de l’océan au moment de l’impact. e : deuxième série d’ondes produites par le soudain remplissage de l’océan dans la profonde cavité formée par le cratère d’impact. Sur les figures d et f, on notera que les vagues arrivent sur les côtes (couleur grise) là où justement s’observent les fronts lobés des coulées. (Costard et al., 2017 JGR Planets, AGU publications)

Etude des cratères marins terrestres et martiens

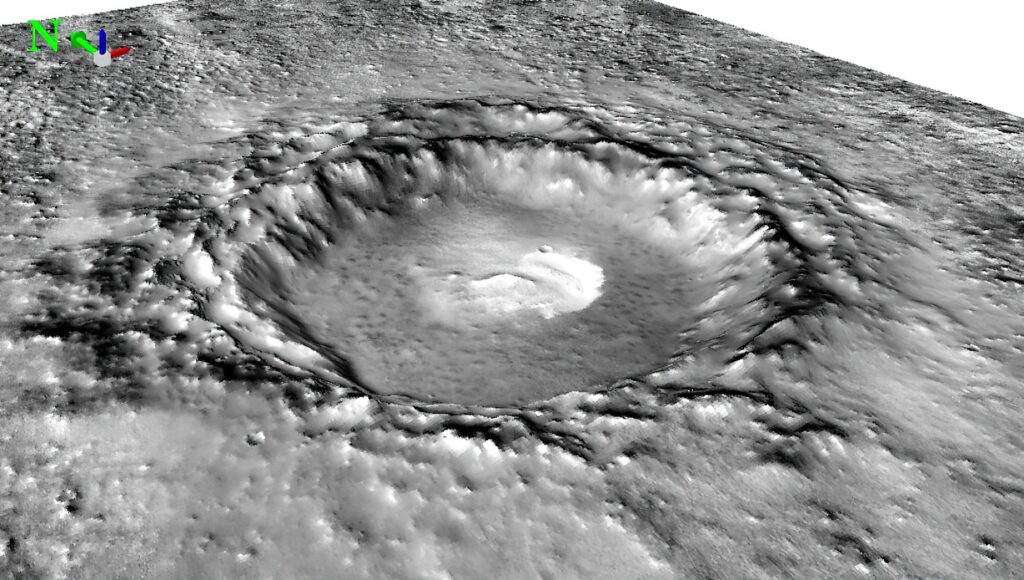

D’après les simulations numériques, le cratère Lomonosov serait donc le favori pour déclencher un tsunami. Mais ce cratère a-t-il les caractéristiques d’un impact dans un océan ? Il se trouve que sur Terre, d’anciens cratères d’impact ont été récemment identifiés dans les fonds océaniques. Ils intéressent tout particulièrement les astronomes qui détectent et suivent les géocroiseurs, ces astéroïdes susceptibles de croiser l’orbite terrestre. Sur Terre, ces cratères marins sont à l’origine d’anciens méga-tsunamis, comme le cratère Chicxulub qui a déclenché de vastes tsunamis il y a 66 millions d’années et dont on trouve encore aujourd’hui la trace grâce aux dépôts de tsunamis clairement identifiés le long des paléo-côtes du golfe du Mexique.

Divers travaux avaient étudié ces dernières années la possibilité qu’un tel événement puisse se produire sur Mars, mais aucune équipe n’avait pu identifier le ou les cratères à l’origine de ces tsunamis. Ce travail fut mené avec notre ancien doctorant Anthony Lagain, et en étroite concertation avec J. A. P. Rodriguez (Tucson), auteur d’un article sur les tsunamis martiens en 2016, et Jens Ormö, un spécialiste des cratères marins terrestres.

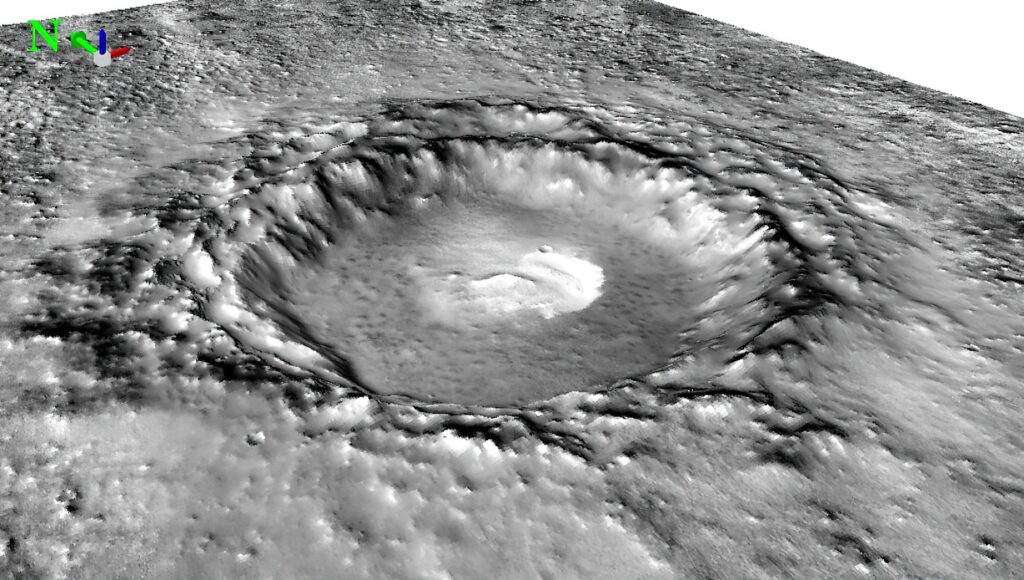

4. Le cratère Lomonosov (64,9° N-9,2° O) qui serait à l’origine des méga-tsunamis dans l’océan de l’hémisphère Nord de Mars. On reconnaît à la périphérie du cratère une zone anormalement large et des remparts affaissés. Localisation du cratère sur la figure 1 (cercle rouge). Diamètre du cratère : 120 km. Exagération verticale de 3×. (Données MOLA/HRS, traitement A. Lagain)

C’est à partir d’une approche géomorphologique couplant les images de la caméra HRSC de la sonde Mars Express de l’Esa et les données topographiques qu’il a été possible de mettre en évidence le cratère qui serait à l’origine de ces tsunamis. Précisons que ce travail a été mené indépendamment de la modélisation numérique précédemment décrite. Sur une dizaine de cratères préalablement identifiés dans l’hémisphère Nord de Mars, seul le cratère Lomonosov (120 km de diamètre) se différencie de ces homologues par une topographie bien particulière. Celui-ci présente un aplatissement et de nombreux effondrements de son large rempart (fig. 4), ainsi qu’un déficit en volume de son rempart. Autant d’indices qui ne peuvent s’expliquer que par un impact dans un océan peu profond avec un affaissement caractéristique du rempart et un remplissage de la cavité du cratère par la mer (fig. 5).

Il se trouve aussi que l’âge de ce cratère (par la technique du comptage de cratères) correspond à l’âge des dépôts de tsunamis précédemment identifiés dans la région d’Arabia Terra (environ 3 milliards d‘années), ce qui laisse supposer que les dépôts de tsunamis seraient bien liés à ce cratère.

On savait que Mars contenait un océan primitif ; ainsi, la détection récente de ce cratère d’impact suggère qu’un océan était présent bien plus récemment que supposé jusqu’alors, puisque ce cratère s’est formé dans cet océan il y a environ 3 milliards d’années. Cette conclusion de l’étude relance le débat de l’existence de cet hypothétique océan et a de fortes implications sur les conditions climatiques qui devaient régner à cette époque.

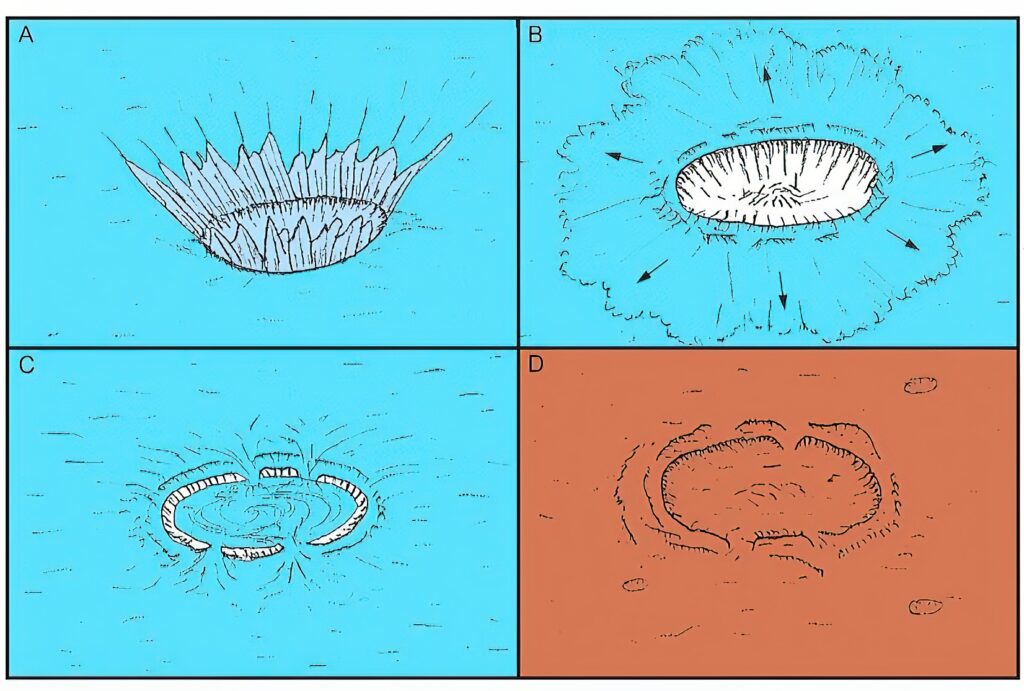

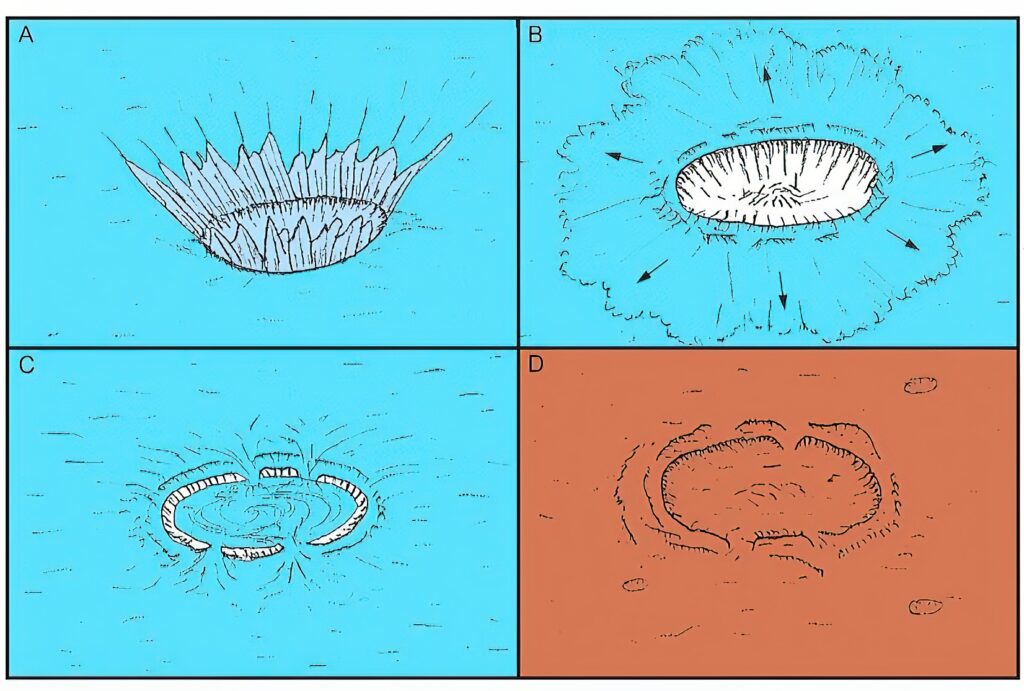

5. Schéma résumant les différentes phases de la formation d’un cratère marin sur Mars. A : impact dans l’océan puis effondrement de la cavité transitoire, B : dépôt des éjectas, C : affaissement du rempart et remplissage de la cavité du cratère par la mer, D : aspect actuel après retrait de l’océan.

La question de la stabilité d’un océan martien il y a environ 3 Ga

La formation de dépôts lobés créés par un impact implique en tout cas qu’il y avait un océan tardif dans l’hémisphère Nord de Mars. La découverte de ces tsunamis sur les paléo-rivages de l’hémisphère Nord de Mars relance ainsi le débat de l’existence d’un océan et donc de la stabilité de l’eau liquide sur cette planète il y a environ 3 milliards d’années. Nous poursuivons l’analyse de ces dépôts de tsunamis dans d’autres régions des plaines de l’hémisphère Nord de Mars. Nous avons établi une collaboration avec le laboratoire du Nasa/Goddard Institute for Space Studies qui a développé un modèle climatique perfectionné prenant en compte un océan dynamique (avec des courants marins). L’article de Frédéric Schmidt (p. 20) décrit comment un tel modèle permet de déterminer le climat à cette époque et, ainsi, de comprendre l’histoire de l’eau et de l’habitabilité sur Mars, il y a 3 milliards d’années.

Par François Costard | GEOPS , Université Paris-Saclay

Article publié dans l’Astronomie, Juillet-Août 2022

Cratère à éjectats lobés : éjectas mis en place par la fonte d’éléments volatils au moment de l’impact.

Front lobé : partie arrondie d’un dépôt. Paléo-rivage : anciens traits de côte d’un océan.

Pergélisol (ou permafrost) : sol gelé en permanence. Replat : pente plus faible entre deux pentes plus fortes.

Structure polygonale : polygone de contraction thermique formé en présence d’un sol gelé riche en glace.

Thumbprint Terrain : unité géologique présentant des rides subparallèles et arquées.

Tsunami : Un tsunami est une série d’ondes de très grande période se propageant à travers un milieu aquatique, issues du brusque mouvement (séisme, glissement de terrain, impact) d’un grand volume d’eau et pouvant se transformer, en atteignant les côtes, en destructrices déferlantes de très grande hauteur.

Vallée de débâcle : écoulement à fort débit.

Références:

- Avec Antoine Séjourné, Anthony Lagain et Sylvain Bouley (laboratoire Géosciences Paris-Saclay ; GEOPS, CNRS/université Paris-Saclay), Karim Kelfoun (VolcFlow, Lab. Magmas et Volcans, université Clermont-Auvergne), I. Di Pietro (université de Pescara, Italie) et Franck Lavigne (Laboratoire de géographie physique à Meudon).

- Le laboratoire de géographie physique est installé sur le site du CNRS Bellevue, un centre de recherches scientifiques sans rapport direct avec l’observatoire de Paris-Meudon.

Ouvrages généraux :

-Numéro spécial planète Mars, l’Astronomie, mars 1988, vol.102.

-Bouley et al. (2017). Impacts: des météores aux cratères. Éd Belin-Pour la Science. Contributions à 4 chapitres.

-Forget F., F. Costard et Ph. Lognonné (2007). La planète Mars, Éd. Belin-Pour la Science, 144 p.

Articles spécialisés :

-Costard F., A. Séjourné, K. Kelfoun , S. Clifford, F. Lavigne, I. Di Pietro, et S. Bouley (2017). Modeling tsunami propagation and the emplacement of thumbprint terrain in an early Mars ocean. JGR Planets, vol. 122, Issue 3, p. 633-649, DOI: 10.1002/2016JE005230.

-Costard F., A. Séjourné, A. Lagain, J. Ormö, J. A. P. Rodriguez, S. Clifford, S. Bouley, K. Kelfoun, F. Lavigne (2019). The Lomonosov crater impact event: a possible mega-tsunami source on Mars. JGR Planets, vol. 124, p. 1840-1851, doi.org/10.1029/2019JE006008.

-Jöns H. P. (1986). Arcuate Ground Undulations, Gelifluxion-Like Features, In Lunar and Planetary Science Conference, 17, 404-405.

-Parker T. J., D. S. Gorsline, R. S. Saunders, D. C. Pieri, et D. M Schneeberger (1993), Coastal geomorphology of the martian northern plains, J. Geophys. Res., 98, 11061–11078, DOI: 10.1029/93JE00618.

-Rodrı́guez J. A. P., Fairén A.G., Tanaka K. L., Zarroca M., Linares R., Platz T., Komatsu G., Miyamoto H., Kargel J., Yan J., Gulick V., Higuchi K. Baker V. R., et N. Glines (2016), Tsunami waves extensively resurfaced the shorelines of a receding, early Martian ocean, Nature Scientific Reports, 6: 25106, DOI: 10:1038/srep25106.

-Schmidt,F., M. Way, F. Costard, S. Bouley, A. Séjourné et I. Aleinov (2022). Circumpolar ocean stability on Mars 3 Gy ago. PNAS, vol. 19, n° 4, doi.org/10.1073/pnas.2112930118.

par Sylvain Bouley | Avr 14, 2023 | Zoom Sur

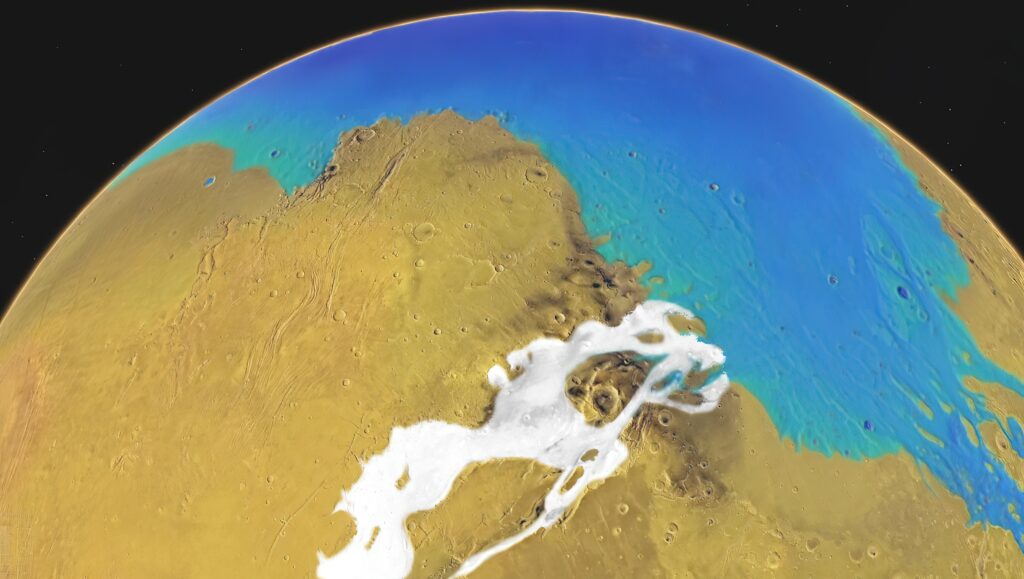

La présence d’un océan polaire sur Mars a été proposée depuis les années 1980, mais cette hypothèse reste toujours très controversée.

L’enjeu est de taille car, il y a 3 milliards d’années, la vie microbienne a colonisé un grand nombre de milieux sur Terre. S’il y a bien eu un océan sur Mars, les conditions étaient similaires à celles de la Terre et donc les deux planètes auraient pu être habitables au même moment. Si la vie s’est développée sur Mars, pourrions-nous en trouver des traces fossiles aujourd’hui ? Si elle ne s’y est pas développée, quelles conditions l’en auraient empêché ? Ces questions restent totalement ouvertes à ce jour. Récemment, deux types d’études ont permis de jeter un œil nouveau sur la possible présence d’un océan polaire.

La première approche consiste à analyser les images renvoyées par les différentes sondes et identifier des signatures géomorphologiques d’objets attestant la présence d’un océan. Cette technique a permis de cartographier une ligne de rivage depuis les images Viking [1] mais, il y a quelques années, des dépôts de tsunamis ont été découverts ainsi que le possible impact lié à leur origine.

Il restait néanmoins un contre-argument majeur : aucune simulation de climat ne pouvait expliquer un océan stable. Soit le climat était trop froid et l’océan gelait. Soit il était trop chaud et l’océan s’évaporait pour former des nuages qui précipitaient et finalement l’eau était accumulée sous forme de neige et de glace sur les hauts plateaux de l’hémisphère Sud. L’océan n’était pas stable. Notre équipe a intégré deux nouveaux mécanismes dans les simulations numériques de climat : la circulation océanique et les glaciers.

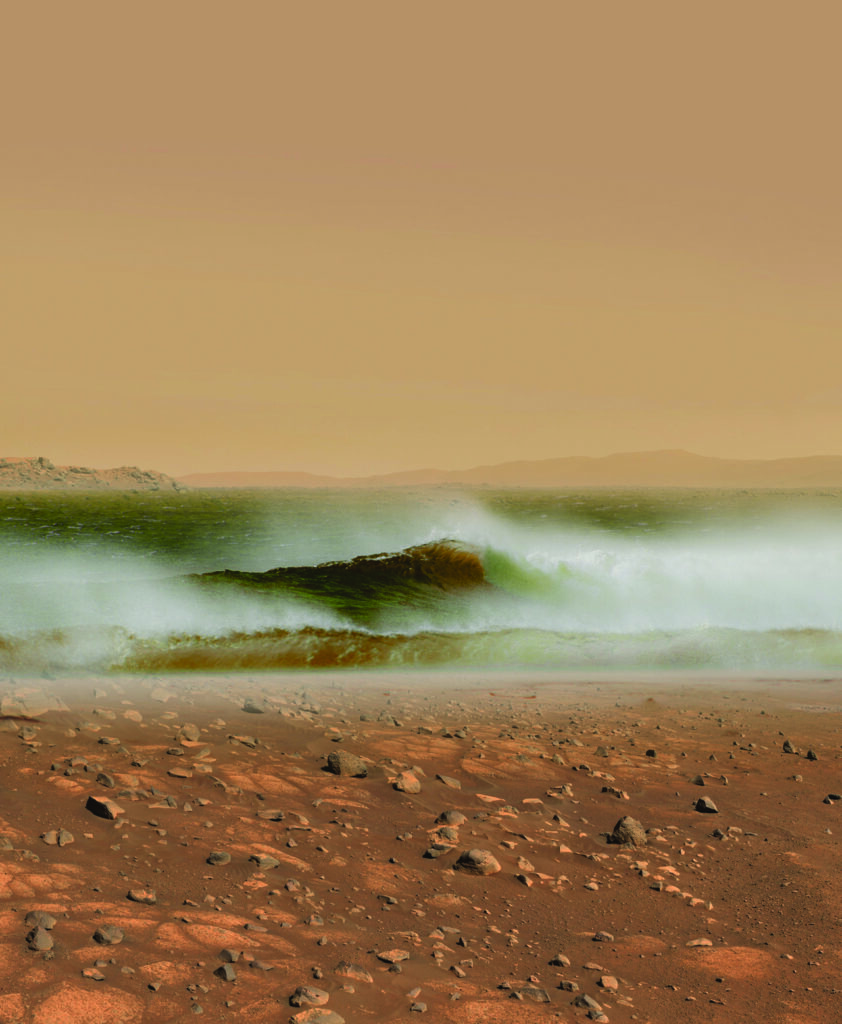

1. Vue d’artiste de Kasei Valles. (F. Schmidt/NASA/USGS/ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum))

Nous avons utilisé une simulation numérique de climat, qui ressemble aux simulations météorologiques terrestres ou plus précisément aux simulations de climat utilisées – par exemple pour le GIEC et adaptées à Mars. Ces expériences numériques ont été effectuées par nos collègues du Nasa/Goddard Institute for Space Studies, en utilisant leur outil ROCKE-3D. La pression atmosphérique est montée à 1 bar, alors qu’elle n’est que de 10 mbar aujourd’hui, ce qui permet à l’eau d’être liquide. Il faut aussi réchauffer la planète, car Mars a une température moyenne de –60 °C à cause de sa grande distance au Soleil. D’autre part, à cette période, le Soleil était moins lumineux qu’aujourd’hui (environ 80 % de sa valeur actuelle il y a 3 milliards d’années). Il faut donc ajouter de puissants gaz à effet de serre pour contrebalancer ces effets. Nous avons pris une composition de l’atmosphère de 90 % de CO2 et 10 % de H2. Dans cette configuration, la température moyenne de Mars est de –7 °C, mais l’océan reste liquide à +7 °C, même en position polaire. Nos simulations démontrent que la circulation océanique stabilise l’étendue d’eau, grâce à des courants chauds qui circulent depuis les moyennes latitudes vers le pôle Nord. Le réchauffement dû à la circulation peut atteindre 4,5 °C. D’autre part, la couleur sombre de l’océan permet d’absorber efficacement le rayonnement solaire. Ces mécanismes favorisent les conditions de stabilité de l’océan localement, même pour des températures moyennes de Mars inférieures à 0 °C.

Nos simulations estiment aussi la quantité de glace et d’eau qui doit descendre des montagnes pour retourner dans l’océan et ainsi boucler le cycle de l’eau. Il faut un flux de 1015 kg/an, ce qui correspond à dix fois plus que les glaciers actuellement sur Terre. Mais la Terre actuelle est plutôt dans un contexte chaud et donc pas le meilleur analogue de l’ancienne planète Mars. Il vaudrait mieux comparer celle-ci au dernier maximum glaciaire terrestre qui a déplacé une énorme quantité de glace de l’ordre de 1016 kg/an, uniquement pour la calotte qui était située en Amérique du Nord. Le flux martien simulé est donc tout à fait comparable à un climat froid terrestre.

Un autre aspect étonnant est la stabilité du climat face à un paramètre très important : l’obliquité. Il s’agit de l’angle entre l’axe de rotation de la planète et son plan de révolution autour du Soleil. Une grande obliquité entraîne une saisonnalité importante avec des hivers rigoureux et des étés chauds. Une faible obliquité n’implique aucune différence entre les saisons. Nos simulations montrent que l’océan est stable pour des obliquités extrêmes de 0° à 60°, notamment à cause de sa circulation. C’est un atout majeur pour un océan stable sur de longues échelles de temps.

Comparaison avec la géologie de Mars

Nos simulations prédisent deux types de régimes climatiques (voir figure 2) : proche des côtes, à faible altitude, un climat tempéré dominé par la pluie ; sur les montagnes de l’hémisphère Sud, un climat froid et sec, dominé par la neige. Nous pouvons donc nous attendre à trouver des traces de réseaux de vallées ramifiées creusées par la pluie proches de la ligne de côte, ainsi que de larges vallées glaciaires, des zones d’accumulations de haute altitude vers l’océan. Une recherche bibliographique nous indique qu’il existe bien des figures de ce type dans le paysage martien.

Il y a par exemple des vallées ramifiées dans la région d’Alba Patera et une vallée glaciaire à Kasei Valles (fig. 1) datant d’il y a 3 milliards d’années. Malheureusement pour nous, certaines zones ont été recouvertes par des coulées volcaniques plus récentes et ne sont donc pas accessibles en surface. Sur Terre, les paysages sont sans cesse remodelés par la tectonique des plaques et ils ont des dizaines de millions d’années tout au plus. Sur Mars au contraire, en l’absence de tectonique des plaques, nous avons accès à des paysages très anciens en surface.

2. Simulation du climat en comparaison avec les indices géologiques. (F. Schmidt)

Une énigme majeure reste en suspens : que s’est-il passé avec toute cette eau ? Pour bien comprendre les enjeux, les scientifiques ont l’habitude de compter l’eau en « couche équivalente globale ». La quantité d’eau actuelle sur Mars représente 30 mètres. C’est-à-dire que si l’on compte toute l’eau des calottes polaires et des glaciers actuels de Mars, on pourrait recouvrir la surface de Mars sur une hauteur de 30 mètres [2]. L’énigme provient du fait que l’océan martien il y a 3 milliards d’année correspondrait à une couche de 150 mètres d’eau. Où sont donc passés les 120 mètres d’eau manquante ?

Deux options sont envisagées actuellement. Le premier type de mécanisme est interne : l’enfouissement de l’eau en profondeur, sous forme de pergélisol, voire d’aquifère profond ou de minéraux hydratés (argile par exemple). Le sous-sol de Mars est très difficile d’accès, mais nous avons des traces dans certains pics centraux des cratères qui sembleraient en accord avec cette hypothèse. Le second type de mécanisme est l’échappement atmosphérique. L’eau de Mars se serait éliminée en se disséminant dans l’espace interplanétaire. Ce processus commencerait par une évaporation de l’eau océanique. Les molécules d’eau évaporées et montées à haute altitude auraient été détruites par le rayonnement UV du Soleil, libérant de l’oxygène et de l’hydrogène. Ce mécanisme a été très étudié par la sonde Maven et il semblerait qu’une partie significative de l’hydrogène ainsi libéré ait pu s’échapper lors des périodes de Soleil actif, empêchant la reformation de l’eau.

Grâce aux données des missions en cours, nous espérons avoir des confirmations de la présence de cet océan et de son climat. La sonde chinoise Zhurong a atterri le 15 mai 2021 dans un endroit qui aurait été à la profondeur de 200 mètres dans l’océan il y a 3 milliards d’années. Les scientifiques chinois viennent de montrer que le paysage de cette surface d’Utopia Planitia est compatible avec la présence massive d’eau grâce à des minéraux hydratés et sols à croûte qui auraient pu se former lors du dessèchement de l’océan. Nous pouvons donc espérer retrouver des traces de l’océan dans les roches de surface.

Par Frédéric Schmidt | GEOPS (CNRS, Univ. Paris-Saclay)

Article publié dans l’Astronomie, Juillet-Août 2022

Références

-Schmidt F., Way M. J., Costard F., Bouley S., Séjourné A. & Aleinov I, Circumpolar ocean stability on Mars 3 Gy ago, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2022, 119, e2112930118, http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2112930118.

– Turbet M. & Forget F., The paradoxes of the Late Hesperian Mars ocean Scientific Reports, Springer Nature, 2019, 9 http://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-42030-2.

– Jakosky B. M., Grebowsky J. M., Luhmann J. G., Connerney J., Eparvier F., Ergun R., Halekas J., Larson D., Mahaffy P., McFadden J. & et al., MAVEN observations of the response of Mars to an interplanetary coronal mass ejection, Science, American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2015, 350, aad0210, http://dx.doi.org/10.1126/science.aad0210.

– Liu Y., Wu X., Zhao Y.-Y. S., Pan L., Wang C., Liu J., Zhao Z., Zhou X., Zhang C., Wu Y., Wan W. & Zou Y., Zhurong reveals recent aqueous activities in Utopia Planitia, Mars Science Advances, American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2022, 8 http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abn8555.

Un autre point concerne une donnée cosmologique importante, le redshift [1]. C’est la façon habituelle pour les astronomes de mesurer l’éloignement d’une galaxie. Le redshift z est le « décalage spectral vers le rouge » subi par les raies spectrales et le rayonnement continu d’un objet, conformément à la loi de Hubble d’expansion de l’Univers. On appelle ce décalage « vers le rouge », car il s’agissait dans les premiers temps d’un décalage relativement faible de la lumière visible. On a 1 + z = lobs/lo, lobs étant la longueur d’onde observée, et lo la longueur d’onde à l’émission. Il s’agit d’un effet analogue au Doppler-Fizeau, sauf qu’il n’est pas dû au mouvement des sources, mais à celui de l’Univers dans son ensemble et que son expression diffère de l’effet Doppler pour les grands redshifts. Pour des objets assez proches, le redshift est inférieur à 0,1, et la vitesse d’éloignement est proportionnelle à la distance. On peut en déduire directement le temps que la lumière a mis à nous parvenir, et l’on parle alors de distance par rapport à nous en années-lumière. Mais les choses deviennent plus compliquées pour des objets dont le redshift est plus grand. Actuellement, on observe des objets dont le redshift est égal à 16, comme vous le verrez. Il est alors possible moyennant un modèle d’Univers donné [2] de calculer le temps qui s’est écoulé entre le moment où on observe l’objet et le Big Bang. À titre indicatif, voici les résultats pour quelques redshifts.

Un autre point concerne une donnée cosmologique importante, le redshift [1]. C’est la façon habituelle pour les astronomes de mesurer l’éloignement d’une galaxie. Le redshift z est le « décalage spectral vers le rouge » subi par les raies spectrales et le rayonnement continu d’un objet, conformément à la loi de Hubble d’expansion de l’Univers. On appelle ce décalage « vers le rouge », car il s’agissait dans les premiers temps d’un décalage relativement faible de la lumière visible. On a 1 + z = lobs/lo, lobs étant la longueur d’onde observée, et lo la longueur d’onde à l’émission. Il s’agit d’un effet analogue au Doppler-Fizeau, sauf qu’il n’est pas dû au mouvement des sources, mais à celui de l’Univers dans son ensemble et que son expression diffère de l’effet Doppler pour les grands redshifts. Pour des objets assez proches, le redshift est inférieur à 0,1, et la vitesse d’éloignement est proportionnelle à la distance. On peut en déduire directement le temps que la lumière a mis à nous parvenir, et l’on parle alors de distance par rapport à nous en années-lumière. Mais les choses deviennent plus compliquées pour des objets dont le redshift est plus grand. Actuellement, on observe des objets dont le redshift est égal à 16, comme vous le verrez. Il est alors possible moyennant un modèle d’Univers donné [2] de calculer le temps qui s’est écoulé entre le moment où on observe l’objet et le Big Bang. À titre indicatif, voici les résultats pour quelques redshifts.