par EricLagadec | Jan 15, 2023 | Sur le Terrain

L’astronomie est une science qui se base d’abord sur l’observation, qui se nourrit de curiosité pour objet l’étude, les astres du ciel, afin de comprendre leur nature et leurs caractéristiques. Cette science, considérée comme la plus vieille du monde est l’une des plus populaires; elle a contribué à d’importants progrès technologiques dans l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui, comme à ses débuts, l’astronomie fait une part importante aux amateurs, qui y apportent une contribution quasi quotidienne extrêmement importante.

L’astronomie au Bénin est essentiellement menée par des amateurs passionnés, qui travaillent depuis le début du siècle à la rendre accessible à tous. Au Bénin, l’astronomie et les sciences spatiales ne sont pas encore une affaire étatique, ni universitaire. Le Bénin ne dispose pas de programme de formation académique, ni de programme de recherche ou encore d’observatoire ou de laboratoire de recherche dans ce domaine. Malgré ce tableau sombre, le Bénin compte deux clubs d’astronomie qui écrivent l’histoire de l’astronomie et des sciences spatiales dans ce pays depuis 2006. Il s’agit du Club Astronomique Orion Bénin et de Sirius Astro-Club.

Sirius Astro-Club, est un club d’astronomie amateur présent au Bénin, fondé à l’initiative de Prudence AYIVI en Octobre 2020. L’idée de ce club est née d’une passion d’enfance pour l’espace et la science. Le nom « Sirius » a été choisi, en référence à l’étoile principale de la Constellation du Grand Chien, qui est l’étoile la plus brillante du ciel nocturne, et très bien visible dans les pays africains, car souvent haute au-dessus de l’horizon.

Ce club est une association composée et dirigée par des étudiants venant majoritairement de l’Université d’Abomey-Calavi. C’est à l’Université d’Abomey-Calavi, la plus grande université du Bénin, et dans la ville de Cotonou que se déroule l’essentiel des activités du club. Sirius Astro-Club est une association à but non lucratif qui a pour objectif principal de promouvoir les sciences et technologies spatiales au Bénin, et de former les jeunes dans ce domaine, telle que reconnue par son statut officiel du 23 Mai 2022 régi par la loi du 1er juillet 1901. Il s’agit du deuxième club d’astronomie au Bénin, qui est reconnu comme tel par la Société Africaine d’Astronomie (AfAS) et dont les membres font partie du comité national pour la sensibilisation de l’Astronomie auprès de l’Union Astronomique Internationale.

Les objectifs du club sont promouvoir les sciences et technologies spatiales auprès du grand public, et de former des jeunes professionnels dans le domaine des sciences spatiales afin de contribuer au développement du Bénin et de l’Afrique en apportant les progrès scientifiques et technologiques réalisés grâce au sciences spatiales pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durables.

Depuis l’avènement du club, ses membres ont organisé des activités de diverses sortes (formation, conférence, soirée d’observation astronomique, projet de recherche scientifique) dans plusieurs villes qui ont pour beaucoup été une première dans l’histoire du Bénin.

Séance de découverte de l’astronomie dans le collège CEG Akpassa, Porto-Novo, Octobre 2021.

En Avril 2021, le club, par l’action de son fondateur, a remporté une lunette astronomique, en remportant le concours organisé par L’Astronomie Afrique, SSVI et RFI. Au mois de Mai 2021, le club a organisée la plus grande séance de sensibilisation scientifique sur l’astronomie jamais organisée au Bénin, à l’endroit de 5000 étudiants en sciences et techniques de la Faculté des Sciences et Techniques et de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi à l’Université d’Abomey-Calavi. Cette année-là, plusieurs évènements ont été organisés comme la Journée Internationale des Astéroïdes, l’évènement On the Moon Again, le Space Apps Challenge de la NASA dans la ville d’Abomey-Calavi, qui est la troisième et actuellement la seule ville à organiser ce challenge au Bénin.

Séance de sensibilisation dans un amphi de l’Université d’Abomey-Calavi, Mai 2021

Conférence sur l’enseignement de l’astronomie au Bénin, décembre 2021

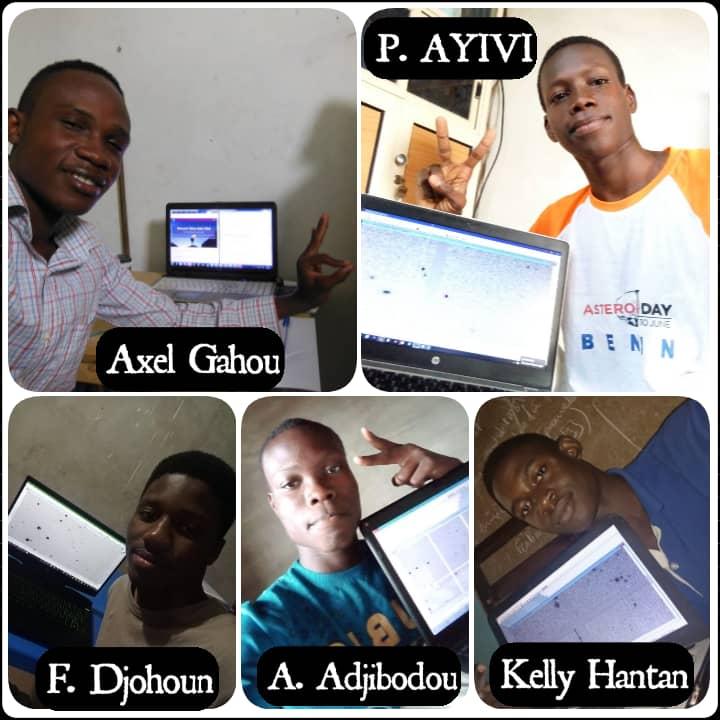

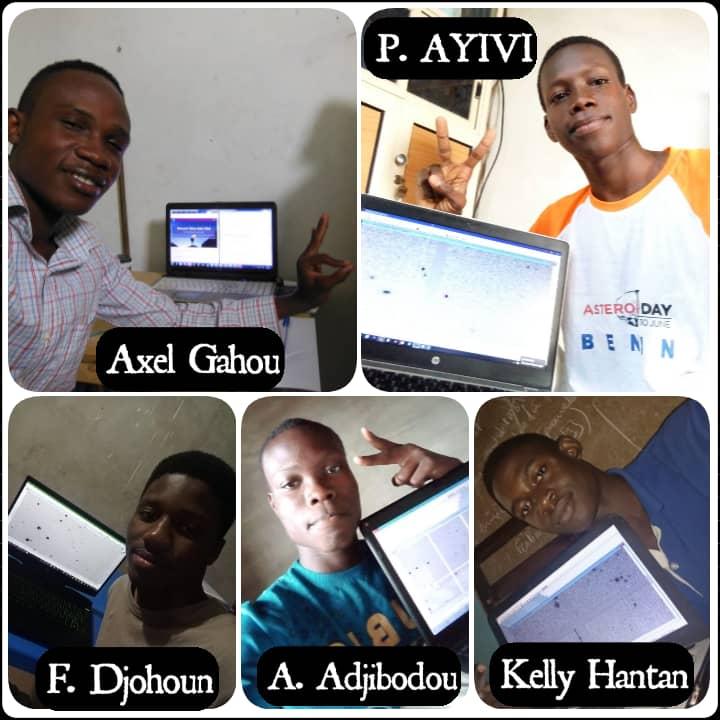

Durant le mois d’Août et Septembre 2021, le club a été la toute première équipe d’Afrique francophone à participer à la campagne internationale de recherche d’astéroïdes, l’ « International Asteroid Search Campaign » organisé par l’ « International Astronomical Search Collaboration – IASC » et la NASA, l’agence spatiale américaine. Durant cette campagne, les membres du club ont découverts 3 astéroïdes potentiellement dangereux pour la Terre et inconnus à ce jour. La participation à cette campagne consiste à analyser des images des astéroïdes prises par les télescopes de l’observatoire Pan-STARRS situé à Hawaii et à identifier les astéroïdes dits ‘‘géo-croiseurs’’ qui présentent un risque de collision avec la Terre. Depuis lors, le club travaille avec d’autres scientifiques africains à développer ce programme en Afrique notamment dans les Universités et écoles. A ce jour, plusieurs pays francophones comme le Togo, la Côte d’Ivoire, la RDC et le Niger entre autres ont pu bénéficier des ressources en français rendus disponible par le club pour effectuer eux-mêmes des découvertes d’astéroïdes.

Les membres du club ayant participé à la campagne de recherche d’astéroïdes

En 2022, le club a organisé plusieurs conférences pour faire découvrir l’astronomie aux jeunes dans les villes de Porto-Novo, Lokossa, Abomey et Bohicon. Plusieurs soirées d’observation ont été organisées pour permettre aux étudiants d’observer et de comprendre les astres. Le club est activement soutenu par SSVI, RFI, La revue L’Astronomie Afrique et ses partenaires locaux comme le Laboratoire de Physique du Rayonnement de l’Université d’Abomey-Calavi.

Séance d’initiation au télescope avec les élèves du primaire dans la commune d’Adjarra, Avril 2022

Séance d’observation avec les étudiants à l’Université d’Abomey-Calavi, Mai 2022

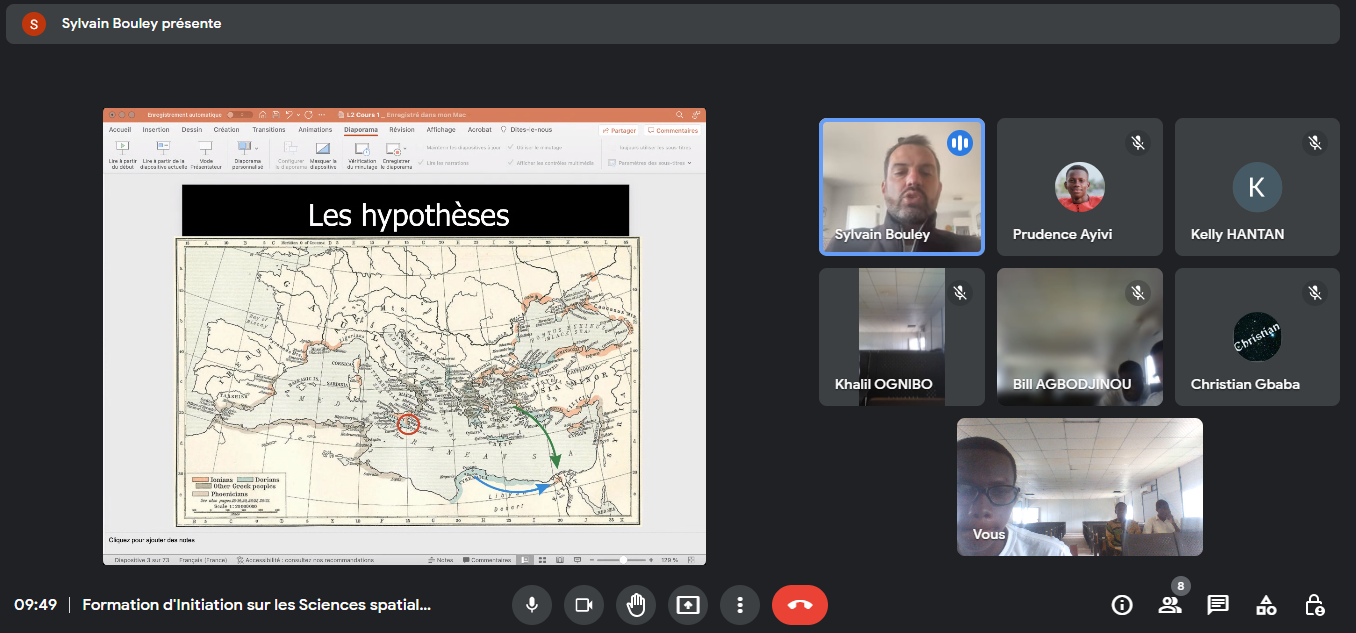

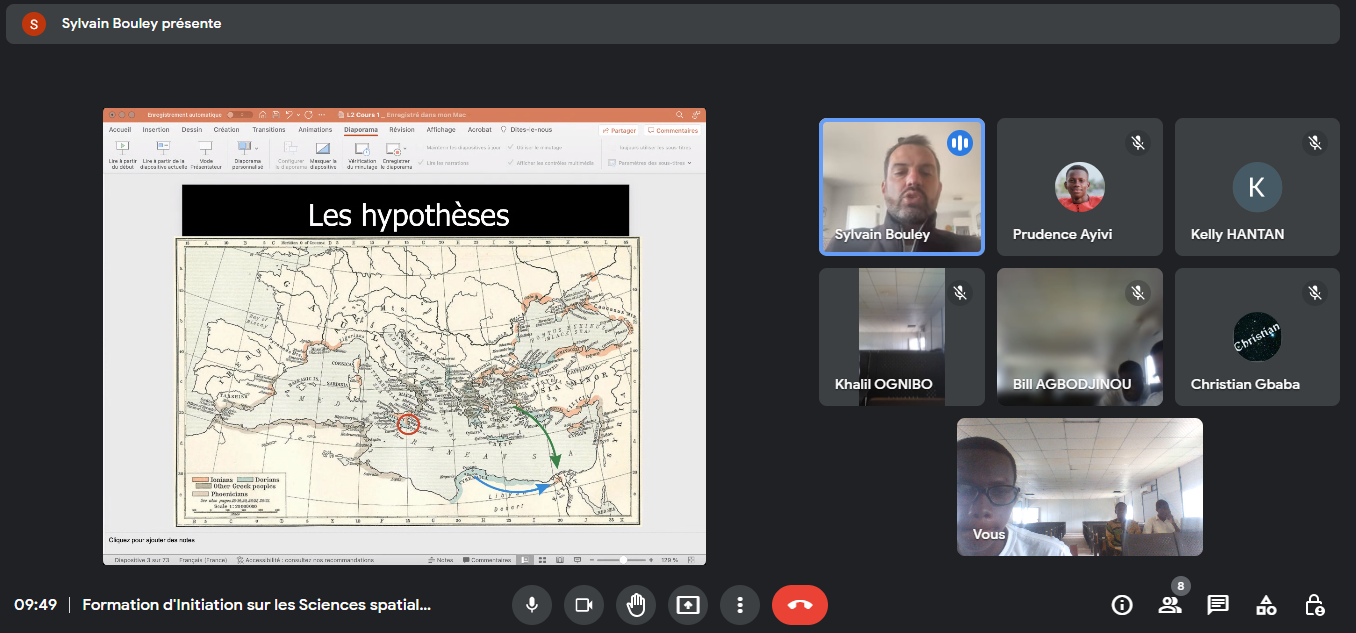

En Octobre 2022, a eu lieu la toute première formation sur les sciences spatiales jamais organisée au Bénin par Sirius Astro-Club. Cette formation a réuni 25 étudiants sélectionnés pour les initier aux différents domaines des sciences de l’espace comme l’astrophysique, la planétologie, l’ingénierie spatiale, l’astrophotographie, l’astro-tourisme, etc. Cette formation a été dispensée par des spécialistes du domaine provenant de la France, de Madagascar, d’Angola, de la Côte d’Ivoire avec le soutien de la Société Astronomique de France et la Société Française d’Astronomie et d’Astrophysique. Cette formation de deux semaines, a permis de montrer la faisabilité d’une filière d’enseignement des sciences spatiales au Bénin.

Cours sur l’histoire de l’astronomie avec Sylvain Bouley, Octobre 2022

Quelques participants à la formation sur les sciences spatiales, Octobre 2022

Le club réfléchit activement à engager les étudiants à travers des projets et des activités pratiques comme la construction de CubeSat et de télescope et organise chaque mois des soirées d’observation astronomiques. Dans le même temps, le club travaille sur la réalisation d’une bande dessinée pour vulgariser l’astronomie et les sciences auprès des élèves du primaire et du secondaire.

Photo des étudiants avec une lunette astronomique SSVI

L’adhésion à Sirius Astro-Club est ouverte à tous les jeunes béninois curieux et les passionnés désireux d’apprendre plus sur l’astronomie et de contribuer au développement des sciences au Bénin.

Contactez le club via mail : siriusastrobenin@gmail.com ou suivez-nous sur Facebook : https://web.facebook.com/sirius.astronomie.benin

par Sylvain Bouley | Oct 13, 2022 | Sur le Terrain

L’espace interplanétaire (l’espace entre les planètes du Système Solaire) est-il essentiellement vide ? Pas tout à fait. Il existe des objets solides de dimensions variées, de la taille d’une poussière à plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre. Ces objets sont issus de comètes, ou proviennent de la ceinture d’astéroïdes. En effet, le matériau cométaire, composé de glaces d’eau, de composés organiques et minéraux silicatés, va être libéré lors du passage des comètes au voisinage du Soleil, en raison de l’élévation de la température à la surface de ces objets. D’autre part, les collisions et interactions gravitationnelles ayant lieu dans la ceinture d’astéroïdes sont responsables de la présence de fragments de roches sur des orbites qui intersectent celles des planètes internes (Mercure, Vénus, la Terre, et Mars). Cette matière extra-terrestre entre régulièrement en collisions avec la Terre, et ce sont plusieurs milliers de tonnes par an qui pénètrent l’atmosphère terrestre sous forme de micrométéorites.

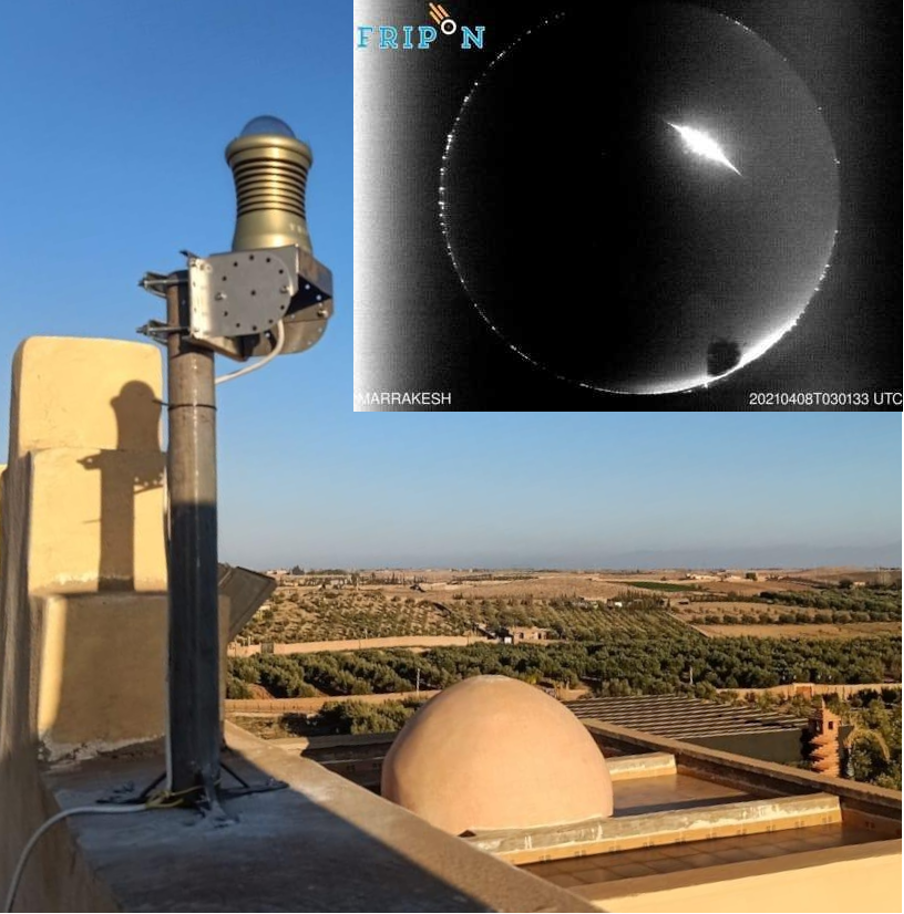

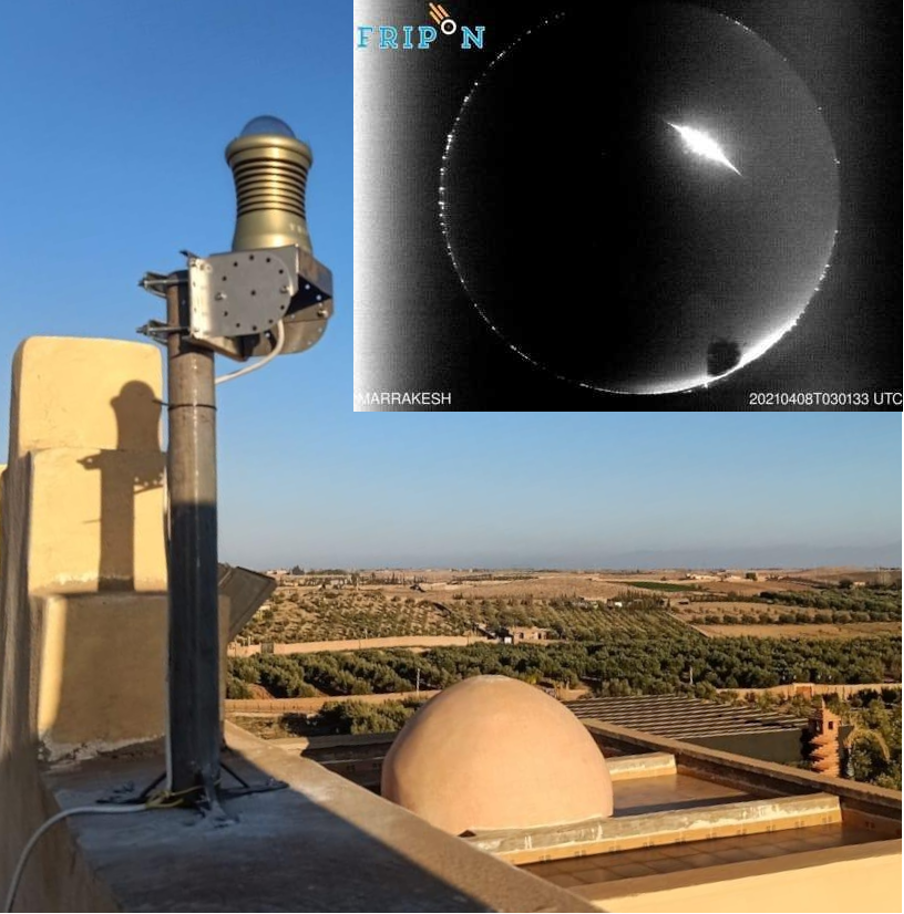

1. Caméra FRIPON de Marrakech et détection d’un météore très brillant le 8 avril 2021

Les plus petits objets, les poussières, arrivent rarement au sol, et forment des météores, ou étoiles filantes. Les pluies d’étoiles filantes se produisent lorsque la densité de poussière est plus élevée, lorsque notre planète entre en collision avec un nuage de poussière formé dans le sillage d’une comète sur son passage. Les plus gros objets d’au moins quelques dizaines de centimètres de diamètre vont se fragmenter et apparaître sous la forme de bolides particulièrement lumineux, parfois visibles en plein jour, comme lors de l’événement de Tcheliabinsk en Russie. Il est possible alors de retrouver des fragments de ces objets au sol, ce sont les météorites.

Dans les belles nuits étoilées, nous observons très souvent ces “étoiles filantes” et avant qu’elles ne “tombent”, nous formulons des vœux secrètement conçus. Pour les scientifiques, il est essentiel de comprendre à la fois le flux (la quantité de matière apportée chaque année), la composition chimique et minéralogique, et l’origine de cette matière extraterrestre (sa provenance parmi les nombreux objets du Système Solaire).

Pour se faire, plusieurs parties du monde ont déjà mis en place des réseaux de surveillance des météores. L’objectif est de placer des caméras espacées de quelques dizaines à centaines de kilomètres les unes des autres pour enregistrer la trajectoire des météores, et remonter ainsi à l’orbite de l’objet. Lorsque l’intensité lumineuse du météore est importante, on parle de bolide, et on peut s’attendre à ce qu’un fragment de roche puisse être trouvé au sol. Une météorite “fraîche”, c’est-à-dire n’ayant pas été transformée au contact des fluides terrestres, qui vont progressivement altérer sa composition chimique et sa minéralogie, a une très grande valeur scientifique, car ces objets sont des vestiges de la formation de notre Système Solaire. Leur étude vise à comprendre l’origine des planètes, et les causes des évolutions différentes des planètes solides – les questions de l’origine de l’eau et de la vie sur Terre sont donc au cœur de ces recherches. De tels réseaux de surveillance existent déjà en Europe (France: https://www.vigie-ciel.org/le-projet-fripon/, République Tchèque, Italie) au Canada (e.g;, http://bcmeteors.net) et en Australie (Desert Fireball Network, http://fireballsinthesky.com.au/, ou DFN, piloté par l’Université de Curtin), avec également des initiatives à l’échelle mondiale (https://globalmeteornetwork.org/)

Depuis quelques années seulement, l’Afrique participe à cette aventure, avec en particulier le Maroc, le Burkina Faso, et bientôt le Sénégal, et ce sous l’impulsion de l’Initiative Africaine pour les Sciences des Planètes et de l’Espace (http://africapss.org), avec plus récemment le projet “Astrophysics and Planetary Science in Africa”, financé par le CNRS (France).

Au Maroc

Le réseau FRIPON est en développement au Maroc avec pour l’instant une caméra en fonctionnement près de Marrakech. Il est prévu d’installer trois autres caméras à Benguerir (Université Mohamed 6 Polytechnique) , Casablanca (Université Hassan II de Casablanca) et Ifrane (Al Akhawayn University). Avec ces quatre caméras il sera possible de surveiller une grande partie de la plaine Marocaine. Ce projet se fait en collaboration avec le réseau Australien DFN qui a déjà cinq caméras installées dans des zones montagneuses. A terme les deux réseaux vont couvrir l’ensemble du Maroc, les plaines et les régions côtières pour FRIPON et les régions montagneuses et désertiques pour le DFN.

Au Burkina Faso

Depuis Mars 2022 trône sur le toit du Laboratoire de Physique et de Chimie de l’Environnement (LPCE) de l’Université Joseph Ki-Zerbo, un œil sur le ciel, une caméra FRIPON, installée grâce à la collaboration avec l’Observatoire de Paris et l’Observatoire d’Astrophysique de la Côte d’Azure (OCA).

L’observation continue du ciel avec FRIPON aidera à retrouver les objets tombés au Burkina Faso. Après la première caméra installée à Ouagadougou, la seconde caméra est en cours de déploiement à Koudougou ensuite suivront Bobo Dioulasso, Fada et Ouahigouya (dans les universités du pays). Ce réseau de dispositifs d’observation permettra de connaître où est tombé un débris entré dans l’atmosphère au Burkina Faso.

2. FRIPON Burkina Faso

Au Sénégal

La mission en cours du 4 au 14 Octobre 2022. François Colas, David Baratoux et Sylma Sylla Mbaye, avait pour objectif de sillonner les routes du pays de la Teranga pour installer les 4 premières caméras d’un réseau qui peu à peu vise à couvrir l’Afrique de l’Ouest. Les 4 premières caméras sont installées à l’IRD-Sénégal (Campus Hann-Maristes) aux ENO (UVS) de Mbour et de Diourbel, et l’hôtel Royal Malango à Fatick. Si le Burkina et le Maroc sont connus pour leurs météorites, il faut noter qu’aucune météorite n’a été retrouvée au Sénégal. Ce pays serait-il épargné ? Bien sûr que non, même si des petites variations de flux de météorites existent, en particulier en fonction de la latitude, on s’attend à plusieurs chutes de météorites par décennies sur un pays de la surface du Sénégal. En revanche, il est possible que l’altération, dans le climat Sahélien, avec une saison des pluies, même dans les régions les plus septentrionales du pays, à la frontière avec la Mauritanie, soit responsable d’une altération suffisamment rapide des météorites, ce qui limite les trouvailles ultérieures. Cependant, il est probable que les agriculteurs et habitants des régions rurales observent régulièrement des météores et aient été témoin de chutes de météorites par le passé. L’installation d’un réseau de surveillance des météores au Sénégal, et les actions de diffusion de connaissance associées à ce projet, permettront sans doute de faire quelques trouvailles. Les caméras seront installées dans le cadre d’un partenariat entre

l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS) l’Association Sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie (ASPA), l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Les équipements et la mission au Sénégal ont été financés par le DIM-ACAV (région Ile d’Ile de France) et le dispositif du CNRS de soutien à l’Afrique Sub-Sharienne (projet Astrophysics and Planetary in West Africa, AWA).

3. Installation des quatre premières caméras au Sénégal à Dakar (IRD), aux ENO (UVS) de Mbour et Diourbel et à l’Hôtel Royal Malango à Fatick. La surface couverte sera de 60 000 km2, dont 40 000 km2 sur le continent soit un cinquième de la surface du Sénégal.

David Baratoux, François Colas, Salma Sylla, Zacharie Kam, Zouhair Benkhaldoun

par Sylvain Bouley | Oct 13, 2022 | Sur le Terrain

Quelle est l’origine du projet JWST ?

Dès les années 80, les chercheurs ont commencé à imaginer à quoi devrait ressembler la future génération de télescopes spatiaux et en particulier le successeur du télescope spatial Hubble (HST) tout en aspirant à répondre aux grandes questions scientifiques : observer plus loin dans l’univers, rechercher les premières étoiles et galaxies créées après le Big Bang, mieux comprendre comment les planètes, les étoiles et les galaxies naissent et évoluent au fil du temps.

Au départ, le télescope spatial James Webb a été conçu pour capter le rayonnement extrêmement faible émis par la première génération de galaxies, qui a dû se former 100 à 200 millions d’années après la naissance de l’Univers. Comme l’Univers est en expansion, la lumière de ces galaxies lointaines est atténuée et étirée vers des longueurs d’onde infrarouges, c’est ce qu’on appelle le décalage vers le rouge (ou redshift). Il est donc très difficile de les voir et de les identifier, car elles sont très faibles et très rouges. Il a fallu donc deux caractéristiques au JWST : une très grande sensibilité à la lumière faible et être capable de voir dans l’infrarouge. Le JWST est donc le premier télescope doté d’un miroir suffisamment grand (6m50) et d’instruments suffisamment froids pour sonder notre Univers dans l’infrarouge proche et moyen (0.6-28 microns). Combiné à sa résolution spatiale, cela permettra de dévoiler des détails avec une précision sans précédent d’objets proches et d’observer des objets lointains.

Comment t’es-tu retrouvée impliquée dans ce projet ?

Durant l’été 2021, j’étais en recherche active de postdoctorat. Je suis tombée par hasard sur une annonce concernant une offre de postdoctorat JWST à l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) en France. Sur les conseils avisés de Jacques Lebourlot qui m’a recommandé de postuler, j’ai constitué un dossier, rédigé un rapport de recherche et sollicité des lettres de recommandation. Ensuite, il a fallu effectuer une présentation sur mes travaux antérieurs pour l’étape finale de la sélection. J’ai rejoint l’équipe en octobre 2021 et je suis très heureuse de faire partie de l’aventure JWST du groupe Astrophysique du Milieu Interstellaire (AMIS) à l’IAS.

Mon projet de recherche concerne l’étude des macromolécules et de la poussière dans les régions de photodissociation (PDRs) à l’aide des observations du JWST. Ces régions neutres du milieu interstellaire, à l’interface des nuages moléculaires, sont dominées par des photons ultraviolets qui influencent fortement les processus physiques et chimiques.

Devenir un expert dans l’analyse de la physique et de la chimie du milieu interstellaire, nécessiterait d’étudier les modèles théoriques des régions de photodissociation et de les comparer aux observations. À ces fins, les capacités des instruments du JWST en termes de résolution spatiale et de sensibilité sont parfaitement adaptées aux échelles auxquelles les environnements des PDRs changent. Sur cet aspect, l’équipe du groupe de recherche AMIS de l’IAS rassemble toute l’expertise : elle est profondément impliquée dans l’un des programmes précoces du JWST (Early Release Science; ERS) et dans l’analyse des observations d’un programme à temps garanti (gto) prises au cours de la première année de fonctionnement du télescope. En plus, l’équipe a accès au soutien du centre d’expertise français local pour l’instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument).

Ce poste correspondait donc parfaitement à mes intérêts scientifiques, comme j’ai étudié de manière observationnelle comment les grandes molécules interagissent avec leur environnement dans le milieu interstellaire (MIS). Je me suis dit que poursuivre mes recherches dans l’étude de l’évolution du milieu interstellaire avec des objectifs similaires et compléter mon expérience dans la simulation et la modélisation des poussières impliquerait un pas en avant dans ma carrière et puis, quel privilège d’être parmi les premiers chercheurs à analyser les données du JWST !

En quoi ce télescope spatial est-il une révolution en Astronomie observationnelle ?

Le JWST est le télescope de tous les superlatifs. Il a le plus grand miroir, les instruments les plus froids et les plus performants jamais lancés dans l’espace. Donc on s’attend à ce que le JWST soit une révolution en astronomie observationnelle à plusieurs niveaux : d’abord, c’est une sorte de machine à remonter le temps, donc en regardant dans l’infrarouge, le webb va révéler des galaxies et des étoiles bien plus lointaines que tout ce qui a été observé jusqu’à présent.

Concernant les exoplanètes, le télescope spatial James Webb jouera un rôle crucial dans l’étude de la composition chimique et des conditions physiques des enveloppes gazeuses de ces systèmes planétaires. Le coronographe du JWST bloquera la lumière d’une étoile, révélant les planètes en orbite autour d’elle.

D’autre part, grâce à sa sensibilité et sa résolution, nous pourrons résoudre spatialement les structures filamentaires des nébuleuses les plus proches avec un détail sans précédent et ainsi contraindre les processus physico-chimiques de ces régions. La fenêtre spectrale couverte par l’instrument moyen-infrarouge MIRI est inédite et cruciale pour l’étude de ces régions. Cela permettra de répondre aux questions encore en suspens sur la formation des étoiles et comment ces étoiles en fin de vie enrichissent leur milieu en matière.

De plus, avec ses boucliers et ses miroirs segmentés qui devaient être déployés dans l’espace, le JSWT est également une prouesse technologique. Une autre capacité très intéressante de cet instrument spatial est la possibilité d’effectuer des observations en « mode parallèle ». En d’autres termes, on peut recueillir des données avec deux instruments différents du Webb en même temps avec des champs d’observation de taille différente. Cela vise non seulement à maximiser le rendement scientifique du JWST en obtenant simultanément des données de plusieurs instruments, mais on gagne également en efficacité dans l’interprétation des données en ayant des observations complémentaires (imagerie + spectroscopie).

Quelle est selon toi la découverte la plus importante du JWST à ce jour ?

L’une des capacités tant vantées du JWST est la possibilité de remonter dans le temps jusqu’aux débuts de l’univers et de voir certaines des premières galaxies et étoiles. Selon moi, c’est dans ce contexte-là qu’on pourra avoir les découvertes les plus importantes.

Concernant les exoplanètes, on a maintenant la première détection directe d’une exoplanète (première image !) ainsi que la détection du CO2. Cela n’implique pas qu’on va découvrir un signe de vie ailleurs tout de suite, mais il est important de comprendre la composition de l’atmosphère d’une planète, car elle nous renseigne sur l’origine de la planète et son évolution.

Mais n’oublions pas que le JWST est à ses débuts, l’analyse approfondie et pointue des données qui mènera vers les découvertes prendra du temps donc on n’aura pas toutes les réponses tout de suite. Ce n’est pas avec les belles images qu’on obtiendra les découvertes, car il est difficile d’expliquer le type de conditions physiques et d’éléments chimiques d’un phénomène ou d’un objet dans l’espace qu’avec l’imagerie. C’est surtout l’analyse spectroscopique – l’étude de l’interaction du rayonnement avec la matière – qui donnera des contraintes. En étudiant le spectre de fréquence de la lumière provenant d’un objet, il est possible de tirer des conclusions solides sur sa composition chimique, sa température et sa masse.

Que fais-tu avec les données du JWST ?

Avec le JWST, on veut sonder des zones où les étoiles se forment. Les étoiles se forment dans des nuages de gaz et de poussière dans le milieu interstellaire, et ces nuages sont opaques dans le visible et donc les télescopes optiques ne peuvent pas voir à travers ces nuages, d’où l’intérêt d’utiliser l’infrarouge. Je suis impliquée dans deux programmes : un Early Science Realase Program pour l’étude de la barre d’Orion et un Programme de temps garanti (gto) pour l’étude de la tête de Cheval et de la nébuleuse NGC7023.

Je vais analyser particulièrement l’interface de ces nébuleuses, comme mentionné dans une réponse précédente, dans ces régions les processus physiques et chimiques qui se produisent sont très intéressants pour comprendre le cycle de la matière interstellaire, de la formation des étoiles et l’interaction du champ de rayonnement UV des étoiles avec ces nuages. Il s’agit bien évidemment d’une collaboration nationale et internationale entre plusieurs scientifiques internationaux de différente expertise et différents backgrounds, chacun selon son domaine de prédilection est impliqué soit dans la réduction des données, l’analyse des spectres des instruments NIRSPEC et MRS ou le traitement des données d’imagerie MIRI ET NIRCAM.

Mon rôle est d’étudier l’évolution de la poussière (son émission et sa diffusion) dans ces trois régions en confrontant les observations du Webb aux modèles qui ont été élaborés dans mon équipe à l’IAS. Je commencerai par la barre d’Orion et dès que les données sont disponibles pour le gto, j’appliquerai les mêmes outils que j’ai développés à la tête de Cheval et à la nébuleuse NGC7023. Ces données permettront de tester des modèles théoriques largement utilisés et de les étendre à l’ère du JWST.

Qui peut participer à l’analyse des données fournies par ce télescope spatial ?

Le Webb constituera une énorme archive publique où les chercheurs pourront puiser. À terme, les données seront accessibles à toute personne intéressée et disposant des capacités et expertises nécessaires pour analyser les données de n’importe quel instrument du Webb.

Les données des programmes dits ‘ERS’ sont publiques immédiatement. La liste détaillée des programmes acceptés peut être retrouvée sur ce site : https://www.stsci.edu/jwst/science-execution/approved-ers-programs. Les données des programmes à temps garanti (gto) sont publiques après un an.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les archives des missions spatiales ou des observatoires au sol sont une mine d’or et les données d’archives ne sont souvent que très partiellement exploitées. Les données d’archives du grand réseau d’antennes millimétrique/submillimétrique de l’Atacama ALMA, sont un très bon exemple, plusieurs recherches et articles ont été publiés en exploitant les données d’archive ALMA (https://almascience.nrao.edu/aq/).

Comment un étudiant ou chercheur africain passionné d’astronomie peut-il participer à cette aventure scientifique depuis son pays ?

Comme mentionné dans ma réponse précédente, les observations du télescope seront accessibles à toutes et à tous. Donc un étudiant ou un chercheur africain pourra puiser dans la base des données observées par le Webb télescope après la création d’un compte : https://archive.stsci.edu/missions-and-data/jwst

Aussi, pour ceux qui veulent avoir leurs propres observations : les astronomes de tous les pays peuvent utiliser les instruments du JWST, à condition d’avoir une proposition de temps de télescope qui soit approuvée par leurs pairs. D’où l’intérêt des programmes ERS, qui sont responsables de délivrer des produits scientifiques, conseils et même un mode d’emploi afin d’aider les chercheurs à mieux préparer leurs demandes d’observation pour les prochains cycles. Concrètement, il faut se rapprocher des responsables des différents programmes. Assez souvent des téléconférences et des ateliers dédiés sont organisés à distance.

À l’exception des scientifiques directement impliqués dans le projet Webb, la plupart des utilisateurs potentiels du JWST demandent du temps d’utilisation par le biais du programme général des observateurs, ou GO (pour General Observers program). Toute la documentation, ainsi que plusieurs outils indispensables pour la préparation de chacun de ces programmes comme les outils Astronomer Proposal Tool (APT) et Exposure Time Calculator (ETC) sont mis à la disposition des chercheurs sur le site : https://jwst-docs.stsci.edu/

J’aimerai également souligner l’existence de ressources en français, via le projet JWST France qui est porté par le CNES, le CEA et le CNRS. Le site https://www.jwst.fr/ propose plusieurs ressources en français pour les chercheurs et pour le grand public

Propos recueillis par David Baratoux

A titre d’exemple, le programme ERS PDR4all propose de fournir un ensemble de données modèles conçu pour identifier les caractéristiques clés des régions de photodissociation (PDRs) dans les spectres du JWST (https://pdrs4all.org/seps/). L’idée est de guider la préparation des propositions du cycle 2 sur les régions de formation d’étoiles dans notre Galaxie et au-delà. Ce programme a obtenu les premières observations infrarouges à haute résolution spectrale et à résolution spatiale de la barre d’Orion en utilisant les instruments NIRCam, NIRSpec et MIRI. PDR4all fait appel à la communauté au sens large, comme en témoigne le soutien d’une grande équipe internationale de 138 scientifiques et aide la communauté intéressée par les observations JWST des PDRs grâce à des produits scientifiques qui guideront la planification des observations et permettront une analyse rapide des données.

.

.

par Sylvain Bouley | Juil 12, 2022 | Sur le Terrain

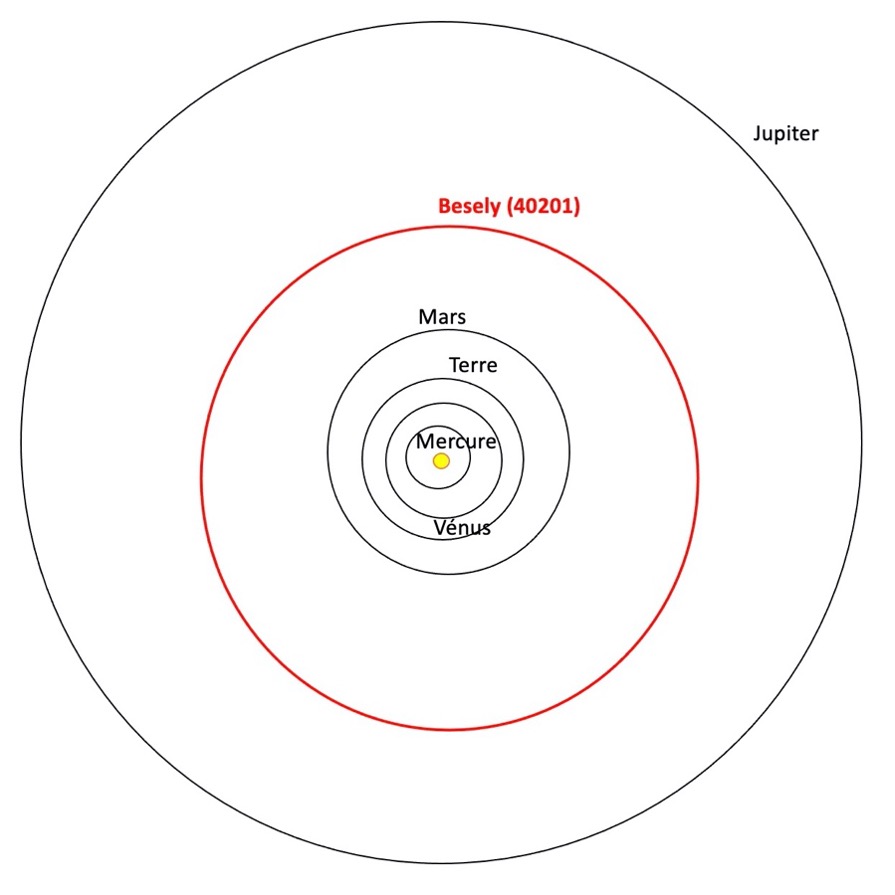

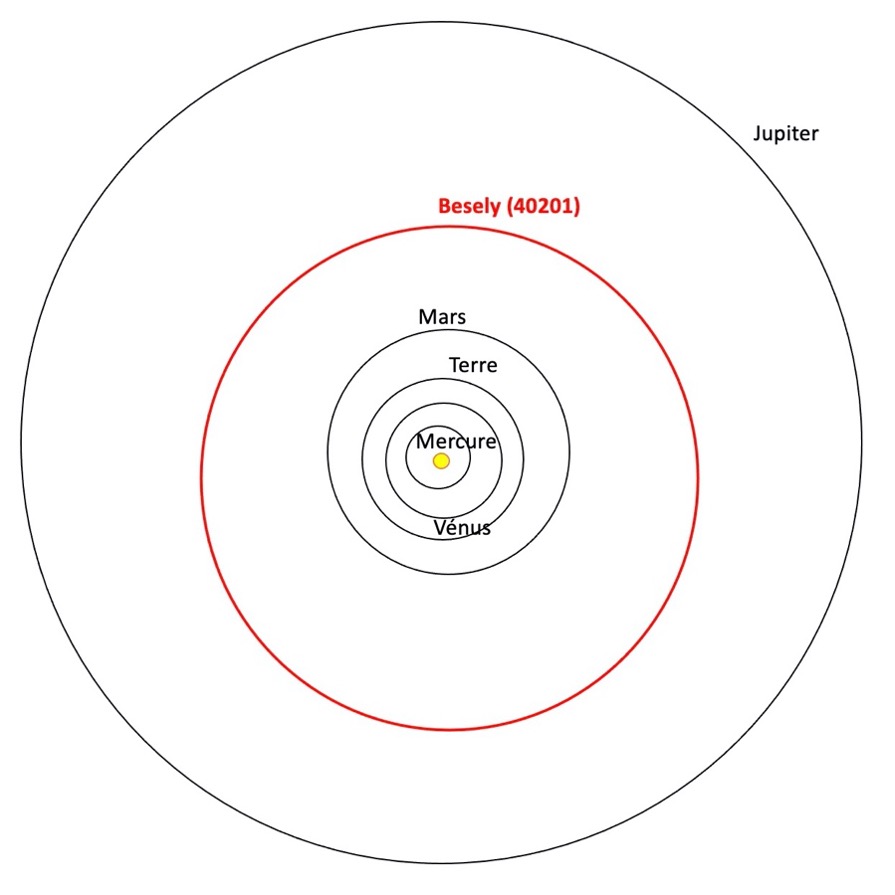

Le 13 juin 2022, l’Union Astronomique Internationale a nommé officiellement un astéroïde, Besely, en l’honneur du village malgache situé à 40 km de Mahajanga qui abrite le premier observatoire astronomique robotisé de Madagascar. Cet astéroïde a été découvert le 21/09/1998 par Alain Maury, astronome français. Il est situé dans la ceinture principale d’astéroïdes entre les planètes Mars et Jupiter. Il mesure environ 5 km de diamètre et réalise un tour de soleil en 5 ans et demi

Orbite de l’astéroide Besely

Situé à l’École du Monde de Besely, l’Observatoire de Besely est muni d’un télescope C14 de 35 cm sous un abri à toit roulant, tous deux contrôlables à distance via internet. Son accessibilité numérique via la fibre et sa localisation dans l’hémisphère sud à la longitude de Madagascar en font un instrument de formation et de recherche unique pouvant être utilisé par la communauté astronomique internationale.

Les objectifs de cet observatoire sont multiples :

- Former les astronomes amateurs et professionnels malgache à l’imagerie astronomique. Des formations seront réalisées par les différents opérateurs du télescope.

- Réaliser des images des objets célestes sur lesquelles les enfants d’Écoles du Monde pourront travailler.

- Développer un observatoire de recherche en collaboration avec les différents instituts de recherche français et internationaux (Observatoire de Paris, Université Paris Saclay, NASA,…). L’observatoire se concentrera sur l’étude des astéroïdes.

Cet observatoire complète cette école de brousse du 21ème siècle et permettra de réaliser des images astronomiques utilisées par les enfants dans leur éducation. L’association Écoles du Monde présidée par Charles Gassot s’est donné pour objectif d’améliorer les conditions de vie en brousse, en donnant la priorité à l’éducation, condition initiale du développement économique d’un village.

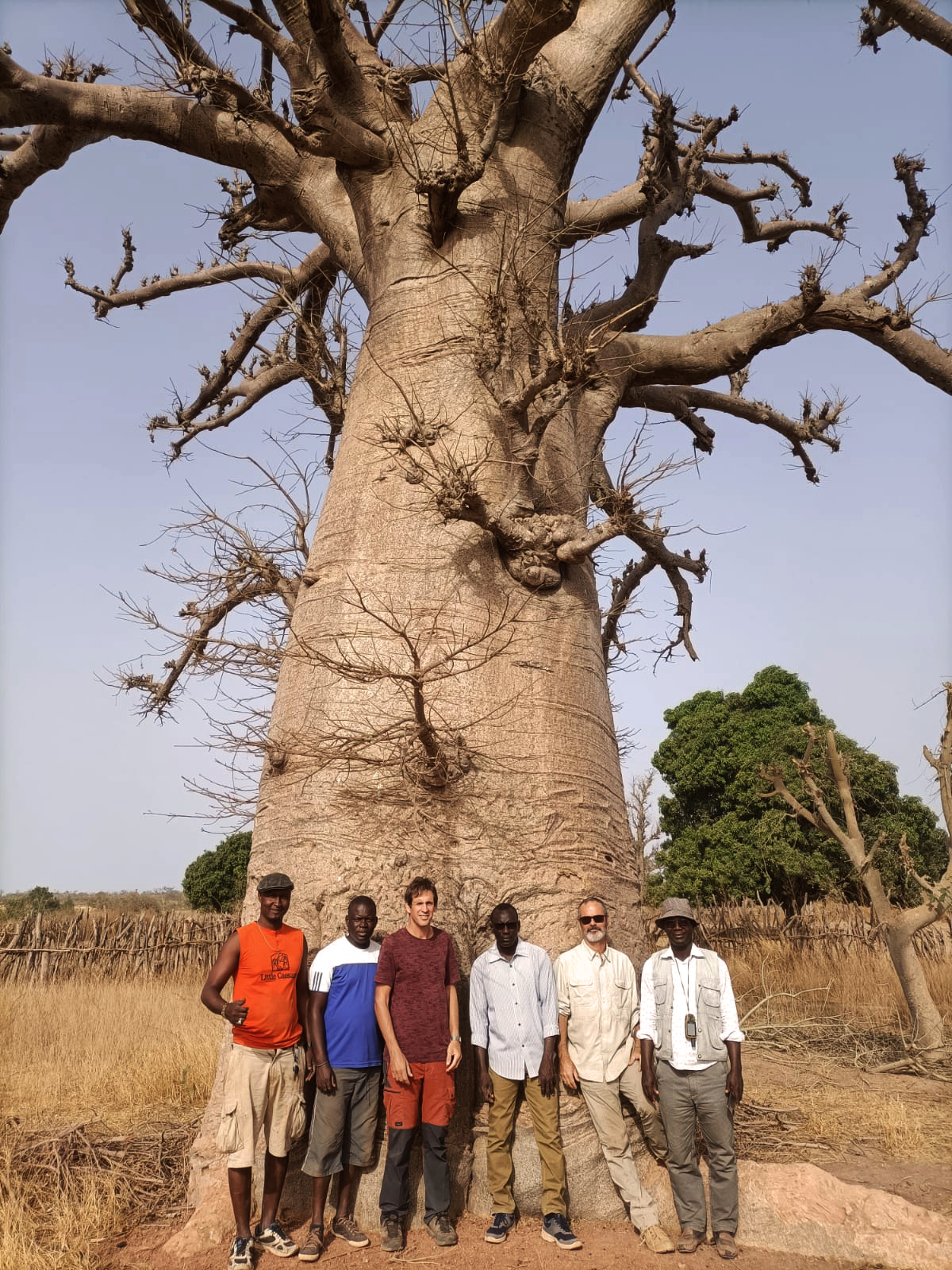

L’observatoire de Besely

La gestion de l’observatoire est réalisée par l’association malgache d’Astronomie Haikintana en collaboration avec l’Association Malgache pour la promotion de l’Astronomie, la Société Astronomique de France et l’Uranoscope de France. L’observatoire est dirigé par Andoniaina Rajaonarivelo, président d’Haikintana.

Le télescope C14 (35 cm de diamètre) de l’observatoire de Besely

L’équipe de l’observatoire de Besely

Sylvain Bouley

par Sylvain Bouley | Juil 11, 2022 | Spatial, Sur le Terrain

L’utilisation de satellites prend une place de plus importante dans notre société moderne, que ce soit pour les télécommunications, la défense, le suivi de l’environnement et le climat. Les satellites ne sont pas seulement tournés par la Terre, ils explorent aussi l’Univers, et jouent donc aussi un rôle important pour l’astronomie. L’usage de données venant du spatial et le lancement de satellites, jusqu’ici réservés à quelques grandes puissances, deviennent accessibles à de plus en plus d’acteurs publics ou privés. Ainsi, chaque année, de nouvelles nations africaines s’illustrent par le lancement de satellites et le domaine spatial connaît une très belle dynamique en Afrique.

Dans le cadre de l’évaluation et du suivi des politiques et programmes publics de la république du Sénégal, un groupe d’experts internationaux s’est réuni à Dakar pour contribuer à l’élaboration d’une politique de la politique de l’espace du pays de la Teranga. Ce travail s’est fait sous la présidence de El Hadji Ibrahima Sall, mandaté par le président de la République du Sénégal, Macky Sall pour évaluer toutes les politiques publiques du pays. L’astronome sénégalais Maram Kairé a été chargé de former un groupe d’experts internationaux pour plancher sur les enjeux de la politique spatiale du Sénégal..

De nombreux sujets ont été abordés, allant d’un tour d’horizon des politiques d’espace dans le monde jusqu’aux opportunités industrielles du New Space. Le Newspace, c’est en quelques sortes l’émergence du privé dans le domaine spatial, qui depuis le début de l’ère spatiale était guidé par des politiques étatiques des nations dites spatiales (Les Etats Unis et La Russie d’abord, puis des nations européennes, asiatiques et nord-américaines). Les coûts de construction et de lancement de petits satellites (nanosatellites, cubsat) ont révolutionné l’accès à l’espace. . Ainsi, plusieurs nations africaines (Algérie, Egypte, Maroc, Nigéria, Tunisie, Afrique du Sud, Ghana, Soudan, Ile Maurice, Ethiopie, Angola, Kenya et Rwanda) ont déjà lancé des satellites dans l’espace. Ces satellites sont souvent des démonstrateurs, aux applications encore limitées, mais ils créent une dynamique intéressante pour la formation de scientifiques et d’ingénieurs du domaine spatial. Les différents acteurs sont ainsi sensibilisés aux applications du domaine spatial dans le domaine des ressources naturelles, de la sécurité aux frontières, du changement climatique, et des problématiques de santé publique.

Enfin, de longues discussions sur les opportunités en recherche et formation dans le domaine de l’espace (télédétection, planétologie, astronomie) ont permis de mettre en avant les opportunités offertes par ces domaines pour la jeunesse du pays.

Le groupe d’experts, réuni le 12 et le 13 Janvier à Dakar a émis une série de recommandations pour une politique de l’espace du Sénégal. Ces recommandations visent à faire émerger au Sénégal un écosystème autour du spatial, et une utilisation plus efficiente des données et produits d’observation de la Terre pour les enjeux du pays. Nous souhaitons tous un avenir prospère au Sénégal dans le domaine spatial!

Maram Kairé, Eric Lagadec, David Baratoux

par Sylvain Bouley | Avr 14, 2022 | Sur le Terrain

La formation de cratère d’impact lors de la chute d’astéroïdes ou de comète à la surface de la Terre est maintenant reconnue comme un processus géologique majeure qui a contribué à l’évolution de notre planète depuis sa formation. Ces dernières décennies ont été marquées par la découverte de nouvelles structures d’impact qui viennent compléter notre connaissance de l’histoire des collisions entre notre planète et les autres corps du Système Solaire. Cependant, ces découvertes concernent essentiellement les continents américain et européen, tandis que le continent africain reste sous-exploré. Certaines structures sont d’ores et déjà identifiées comme structures d’impact potentielles, mais attendent des campagnes d’exploration géologique et géophysique pour apporter les preuves nécessaires de leur origine extraterrestre.

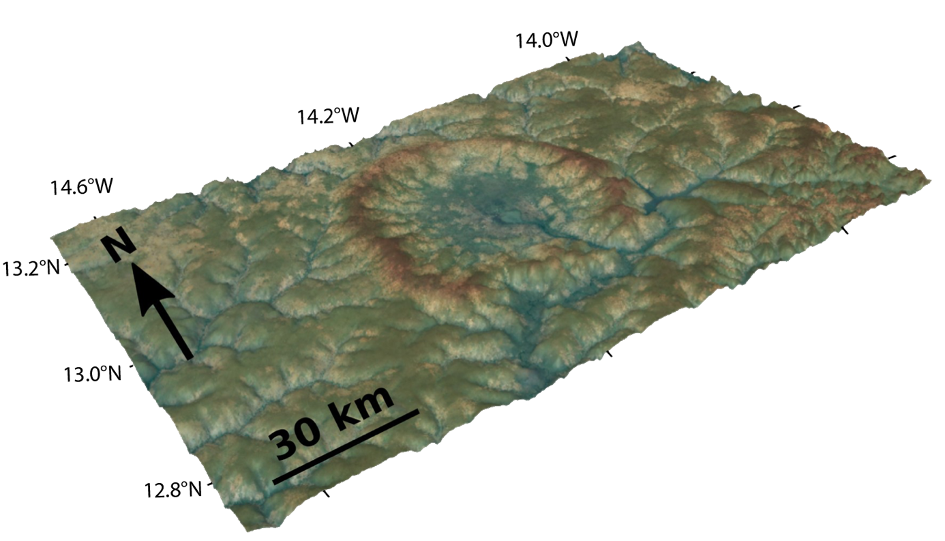

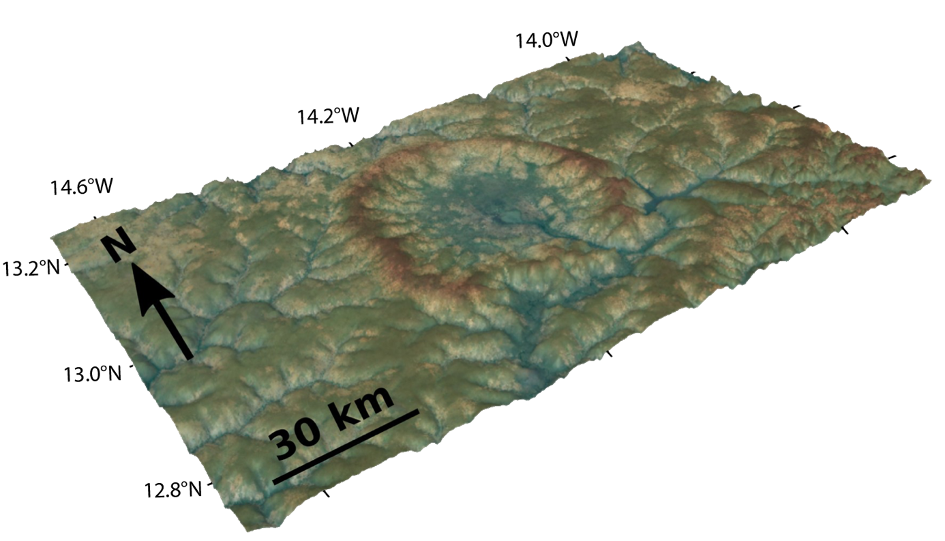

Fig. 1 – Vue 3D de la dépression circulaire de Vélingara, Casamance, Sénégal. © Yoann Quesnel

Parmi ces structures potentiellement d’origine extraterrestre, la dépression circulaire de Vélingara, appelée également bassin de l’Anambé, dans l’est de la Casamance, est un objet géologiquement majeur avec un diamètre d’environ 35 km de diamètre. Il est occupé au centre par un projet d’aménagement agricole pour la riziculture, mené par la SODAGRI. 5000 ha sont déjà irrigués, et ce site produit l’un des meilleurs rendements du Sénégal (6t de riz / hectare) permettant de nourrir environ 100 000 personnes. En considérant la forme de ce bassin, identifiée sur l’imagerie satellite, deux chercheurs, Souleye Wade et Sharad Master, respectivement de l’Université Cheikh Anta Diop et de l’Université de Witswatersrand, ont proposé il y a plus de 20 ans qu’un impact météoritique était à l’origine de cette dépression. La structure a été probablement formée dans des sédiments marins de l’Eocène moyen (49 – 37 Ma) du bassin côtier du Sénégal et a été enterrée jusqu’à 90 m de sédiments continentaux post-Eocène. Des relevés de forages hydrauliques et une étude de résistivité suggèrent que le socle Néoprotérozoïque ou Paléozoïque de la ceinture mauritanienne est sub-affleurant dans les parties centrales. Ceci a été considéré comme une indication d’un soulèvement du socle dans la partie centrale de la structure – selon l’hypothèse de structure d’impact météoritique il s’agirait donc d’un pic ou anneau central. Il s’agirait donc de la 13ème structure d’impact terrestre par sa taille. Sur les cent derniers millions d’années, il s’agirait de la troisième plus grosse structure après Chixculub (150 km, 66 millions d’années) et Popigai (100 km, 35.7 millions d’années). Il s’agirait donc d’un évènement géologique majeur à l’échelle régionale (Afrique de l’Ouest), voire mondiale, même si cela reste spéculatif, tant que l’origine, l’âge, et la taille de cette structure ne sont pas correctement élucidés.

Fig. 2 – Mesures magnétiques au centre de la dépression à l’aide d’une pirogue avec Y. Quesnel (CEREGE) © David Baratoux

La quasi absence d’affleurement, et la couverture latéritique sont l’obstacle principal, qui explique l’absence de preuve, mais aussi un manque de connaissance de la structure en elle-même, étant donné que son expression en surface est limitée à un faible relief, sans que l’on puisse cartographier les lithologies associées aux faibles expressions topographiques. Pour essayer de déchiffrer la structure cachée sur les sédiments, il existe deux méthodes : le forage, et la géophysique. Le forage permet une observation ponctuelle de la nature des roches en profondeur, tandis que la géophysique renseigne sur les propriétés (densité, magnétisme) des roches enfouies sous les sédiments. Les deux approches sont complémentaires, et surtout, la méthode géophysique précède normalement le forage, qui peut être très coûteux, d’afin de déterminer le ou les lieux où les forages devront être réalisés.

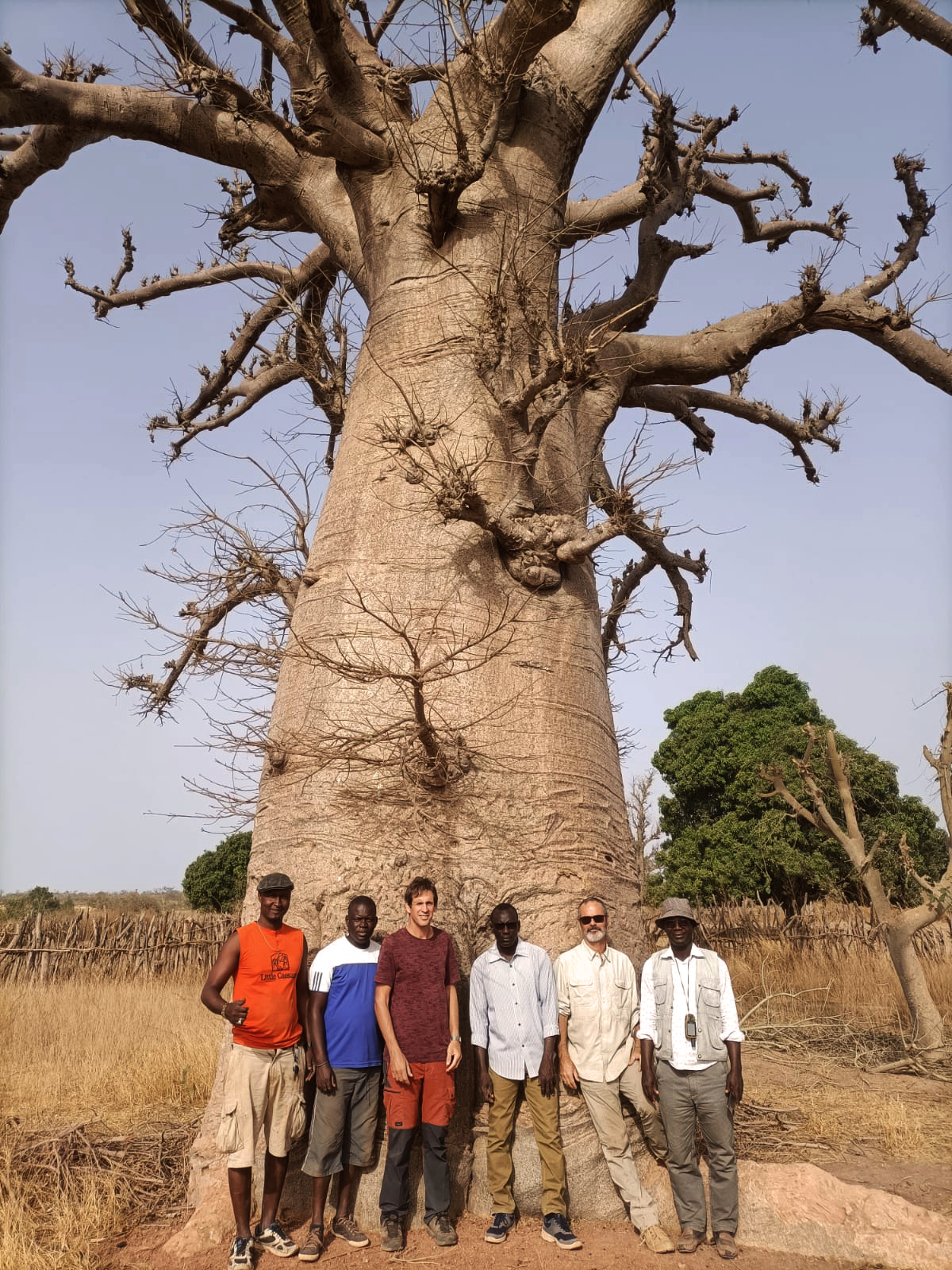

Fin Mars 2022 une équipe de six géophysiciens et géologues des universités de Dakar, Abidjan et Aix-Marseille, ainsi que de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), a recueilli pendant huit jours des données géophysiques à même de révéler la densité et les propriétés magnétiques du sol, et de mieux comprendre la structure du sous-sol actuellement recouvert par des sédiments et sols récents. Ils ont pu également réaliser de nouvelles observations, à partir des rares fragments de roche présents en surface, ou des puits réalisés récemment dans les villages du bassin de l’Anambé. Des mesures magnétiques ont pu être réalisées jusqu’au centre de la structure, actuellement occupée par un lac d’environ 3 km de diamètre, à l’aide d’une pirogue.

Fig. 3 – Champ irrigué du bassin de l’Anambé (SODAGRI) dans la zone centrale de la dépression © David Baratoux

L’interprétation préliminaire des résultats montre des anomalies, en particulier gravimétriques, centrées sur la dépression et typiques d’un cratère érodé issu de la chute d’un astéroïde d’un diamètre de l’ordre du kilomètre. Les autres processus géologiques pouvant engendrer des structures circulaires sont connues : magmatisme, volcanisme, activité tectonique, diapirisme…mais il semble actuellement difficile, voire impossible d’expliquer ces anomalies par l’un de ces processus. Les données géophysiques seules ne pouvant apporter la preuve définitive de l’origine extraterrestre de la structure, les recherches se focaliseront donc également sur les quelques échantillons de surfaces qui ont pu être trouvés lors de cette mission. Pour trancher définitivement, il est probable qu’il faudra attendre la réalisation, que l’on espère prochaine, de forages carottés. Ces forages, s’ils confirment l’origine extraterrestre de la dépression, seront par ailleurs utiles pour contraindre le diamètre initial de la structure, au moment de sa formation, son niveau d’érosion actuellement, et son âge. Au vu de la morphologie actuelle, l’âge du cratère est a priori très ancien, plusieurs dizaines de millions d’années au minimum, mais une datation à l’aide d’un chronomètre isotopique, remis à zéro lors de l’impact (par la chaleur apportée par l’impact et/ou la fusion des roches impactées) est nécessaire pour fournir une estimation précise de l’âge de la structure, et compléter ainsi notre connaissance de l’histoire des collisions entre la Terre et des Astéroïdes.

Si l’origine extra-terrestre est confirmée, les ressources agricoles et halieutiques de bassin de l’Anambé auraient donc une origine extra-terrestre. Cette situation viendrait compléter la longue liste des structures d’impact qui sont associées à des ressources économiques : hydrocarbures, gisement de métaux, diamants, ou ressources en eaux. Ce lien avéré entre structures d’impact et géoressources représente également l’une des motivations de l’exploration future des potentielles structures d’impact sur le continent africain.

Fig. 4 – Equipe Scientifique lors de la campagne de mesures géophysiques. © David Baratoux

Cette étude effectuée en collaboration entre le CEREGE, l’Université Cheikh Anta Diop et le laboratoire Géosciences Environnement Toulouse est soutenue financièrement par le CNRS (projet AWA Astrophysics and Planetary Science in Africa, dispositif de soutien du CNRS aux collaborations avec l’Afrique Sub-Saharienne) et l’IRD, dans le cadre de l’Initiative Africaine pour les Sciences des Planètes et de l’Espace (http://africapss.org). Le projet AWA vise plus particulièrement à développer dans les pays africains l’étude de cratères d’impact dont on sait que de nombreux cratères restent à découvrir dans ce continent, particulièrement hors du Sahara et de l’Afrique australe : seulement deux cratères y sont connus, au Ghana et au Congo, alors que la surface considérée devrait en héberger quelques dizaines. Outre l’aspect recherche fondamentale à forte résonance médiatique, les compétences développées, en particulier la géophysique et la télédétection, sont directement transférables à des domaines d’intérêt économique et sociétal (ressources minérales et hydrocarbures, ressources en eau, agriculture, etc.).

David Baratoux – IRD/GET

Contacts :

Université Cheikh Anta Diop : Cheikh Ahmadou Bamba NIANG, cabniangeos@gmail.com

CEREGE : Yoann Quesnel, quesnel@cerege.fr

IRD/GET : David Baratoux, david.baratoux@ird.fr