par Sylvain Bouley | Jan 31, 2025 | Actualités

Le mois de novembre 2024 a marqué une avancée remarquable pour l’astronomie en Afrique, grâce à l’organisation de deux événements scientifiques de premier plan à Marrakech, Maroc : la huitième édition de l’École Internationale d’Astrophysique d’Oukaimeden (OISA) (co chair : jamila Chouqar/Abdelmajid Benhida) et le Meeting RR Lyrae et Céphéides 2024 (co-chair: Abdelmajid Benhida/ Zouhair Benkhaldoun): https://cep24.uca.ma/ .

Ces manifestations, orchestrées par l’Université Cadi Ayyad et l’Observatoire d’Oukaimeden, ont rassemblé des scientifiques, des éducateurs et des étudiants de divers horizons, affirmant le rôle de l’Afrique dans la recherche astronomique mondiale.

L’Observatoire d’Oukaimeden : Une Plateforme Unique pour la Recherche et la Collaboration

L’Observatoire d’Oukaimeden s’est imposé comme un acteur clé dans l’organisation de ces événements, offrant non seulement des infrastructures de recherche de pointe, mais aussi un cadre exceptionnel pour inspirer les collaborations scientifiques. Situé à plus de 2 700 mètres d’altitude dans les montagnes de l’Atlas, cet observatoire est devenu un pôle de convergence pour les chercheurs du monde entier, grâce à ses contributions majeures à des programmes internationaux et son engagement dans le développement des sciences en Afrique.

En accueillant des excursions et des ateliers pratiques, l’Observatoire a démontré son rôle central dans la vulgarisation scientifique et la sensibilisation à l’astronomie, tout en renforçant son image comme un catalyseur d’échanges scientifiques internationaux.

Une Équipe à l’Origine de Réalisations Remarquables

Ces événements ont été portés par une équipe dynamique et expérimentée, qui a également orchestré avec succès la cinquième conférence de l’African Astronomical Society (AfAS) en avril 2024 à Marrakech. Cette conférence avait rassemblé des acteurs clés de l’astronomie africaine et internationale, consolidant le rôle du Maroc comme un hub scientifique régional.

Par ailleurs, la même équipe a joué un rôle actif dans l’organisation de l’Assemblée Générale de l’Union Astronomique Internationale (IAU) en août 2024 à Cape Town, un événement majeur qui a réuni des milliers de scientifiques du monde entier. La gestion de ces deux rendez-vous, en parallèle des préparatifs pour OISA et le Meeting RR Lyrae, a représenté un défi de taille, relevé avec brio.

OISA 2024 : Une Formation d’Excellence au Service des Talents de Demain

L’École Internationale d’Astrophysique d’Oukaimeden (OISA) a réuni pendant cinq jours des participants africains et internationaux autour d’un programme intensif consacré à la physique stellaire. Grâce à des conférences animées par des experts mondialement reconnus et à des ateliers basés sur les données des missions spatiales (TESS, Kepler, Gaia), les participants ont approfondi des thématiques clés telles que les relations période-luminosité-couleur, la spectroscopie des étoiles variables et l’analyse des données astrophysiques.

OISA 2024 a également illustré l’engagement stratégique de l’Afrique dans le développement des compétences en astronomie. La collaboration avec des chercheurs sud-africains de renom a mis en lumière le potentiel du continent pour s’imposer comme un acteur incontournable de la recherche mondiale. L’accès à des infrastructures de pointe, comme le Southern African Large Telescope (SALT), ainsi que l’échange d’expertises, témoignent de l’ambition croissante de la communauté astronomique africaine.

Le Meeting RR Lyrae et Céphéides : Un Rendez-vous d’Envergure Internationale

Quelques jours après OISA, le Meeting RR Lyrae et Céphéides 2024 a rassemblé 90 participants originaires de 26 pays dans un format hybride innovant. Ce cinquième rendez-vous a abordé des enjeux scientifiques majeurs autour des pulsateurs classiques – les RR Lyrae et les Céphéides – éléments essentiels pour la mesure des distances cosmiques et la compréhension de l’évolution stellaire.

Le programme, soigneusement élaboré, a exploré des thématiques complexes telles que l’effet Blazhko, les contributions des missions spatiales telle que GAÏA, et les perspectives offertes par les projets terrestres. Des sessions dédiées ont également permis de valoriser les capacités de l’Observatoire d’Oukaimeden, renforçant son positionnement comme un acteur incontournable de l’astronomie au sol.

Des Intervenants de Prestige pour un Contenu d’Exception

Ces événements se sont distingués par un programme scientifique d’une qualité exceptionnelle. Parmi les intervenants, Adam Riess, Prix Nobel de Physique 2011, a captivé l’audience avec une conférence portant sur les limites et promesses du télescope spatial James Webb dans le contexte de la tension de Hubble (différence de mesure entre la méthode directe par mesures des distances, et la méthode utilisant le fond diffus cosmologique pour déterminer la vitesse de fuite des objets extragalactiques).

Des chercheurs de renom, tels que Kathy Vivas, Robert Szabó, Sylvia Ekström, Radek Smolec, Katrien Kolenberg et Vincenzo Ripepi, ont enrichi les discussions avec des présentations couvrant des sujets variés : la modélisation numérique des pulsations stellaires, la photométrie spatiale et les implications des RR Lyrae et Céphéides pour la cosmologie. Ces échanges ont mis en lumière les avancées scientifiques récentes et ouvert la voie à de nouvelles collaborations.

Un Tremplin pour l’Astronomie Africaine dans le domaine des étoiles variables

En renforçant les compétences des chercheurs, en mobilisant des experts internationaux et en valorisant des infrastructures locales comme l’Observatoire d’Oukaimeden, ces événements ont consolidé la place de l’Afrique dans le paysage astronomique mondial. La synergie entre les chercheurs, les institutions et les infrastructures locales témoigne d’une ambition partagée : faire de l’Afrique un partenaire essentiel dans l’exploration scientifique de l’univers.

Astronomie pour Tous

Au cours de ce meeting international RRL cep2024, plusieurs conférences grand public ont été données par des astrophysiciens de renommée internationale : Kathy Vivas ( Université de Yale) et Rachael Beaton (Princeton University) .

Les organisateurs se sont également fixés comme objectif de promouvoir l’astronomie inclusive et d’orienter les jeunes élèves vers les domaines STEM. Des visites à des internats de jeunes filles (Dar Taliba Marrakech) et à des écoles dans et autour de Marrakech qui promeuvent l’éducation pour les filles rurales, en particulier celles issues de milieux défavorisés, ont été organisées.

En conclusion, l’OISA 2024 et le Meeting RR Lyrae et Céphéides 2024 ont illustré avec brio le potentiel scientifique de l’Afrique. Ces événements ne se contentent pas de promouvoir l’excellence académique : ils construisent également un pont entre l’Afrique et la communauté scientifique internationale, ouvrant des perspectives prometteuses pour l’avenir de l’astronomie en générale et la physique stellaire en particulier , en prenant rendez vous pour une présence africaine encore plus importante au cours de la prochaine édition qui aura lieu en Chili en 2026.

par : Dr. Jamila Chouqar et Prof. Zouhair Benkhaldoun

par Sylvain Bouley | Jan 31, 2025 | Actualités, Au fil des étoiles

Une équipe de recherche Franco-Sénégalaise, menée par François Colas (CNRS) et composée de membres de l’Université Numérique Cheikh Hane (UNHCK), de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), et de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a installé entre 2022 et 2024 les premières caméras d’observation du ciel qui font partie d’un réseau mondial de surveillance des météores. Ce réseau est dénommé avec l’acronyme FRIPON qui signifie « Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network » (Réseau d’observation et de récupération des bolides interplanétaires). La partie Sénégalaise de ce réseau, déjà composée de 7 caméras, se nomme Asamaan, ce qui signifie Ciel en Wolof.

Dans le sillage de l’Initiative Africaine pour les Sciences des Planète et de l’Espace lancée fin 2017 (http://africapss.org), le Sénégal poursuit donc son aventure spatiale tous azimuts, sous l’impulsion et la vision de Maram KAIRE, Directeur de l’Agence Sénégalaise d’Etudes Spatiales, crée en 2022. La mise en place réussie de ce réseau est indissociable du succès des Espaces Numériques Ouverts (ENO) de l’UNCHK. Les ENO permettent à des milliers de jeunes Sénégalaises et Sénégalais, vivant loin de Dakar, ou des principales universités du pays, de suivre à distance des formations diplômantes. Ces bâtiments dotés d’une infrastructure numérique performante forment un maillage sur le territoire du Sénégal idéal pour le déploiement de capteurs scientifiques tels que les caméras du réseau Asamaan.

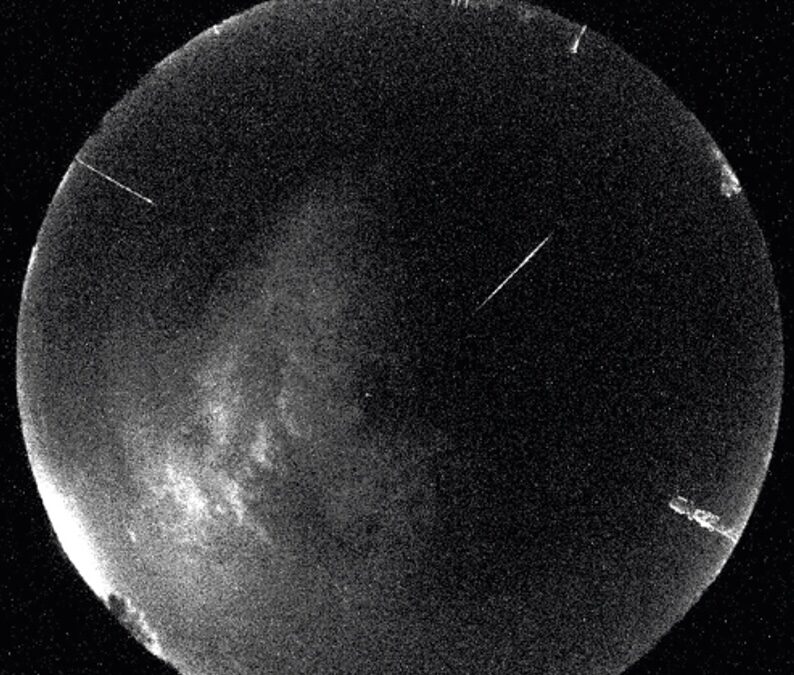

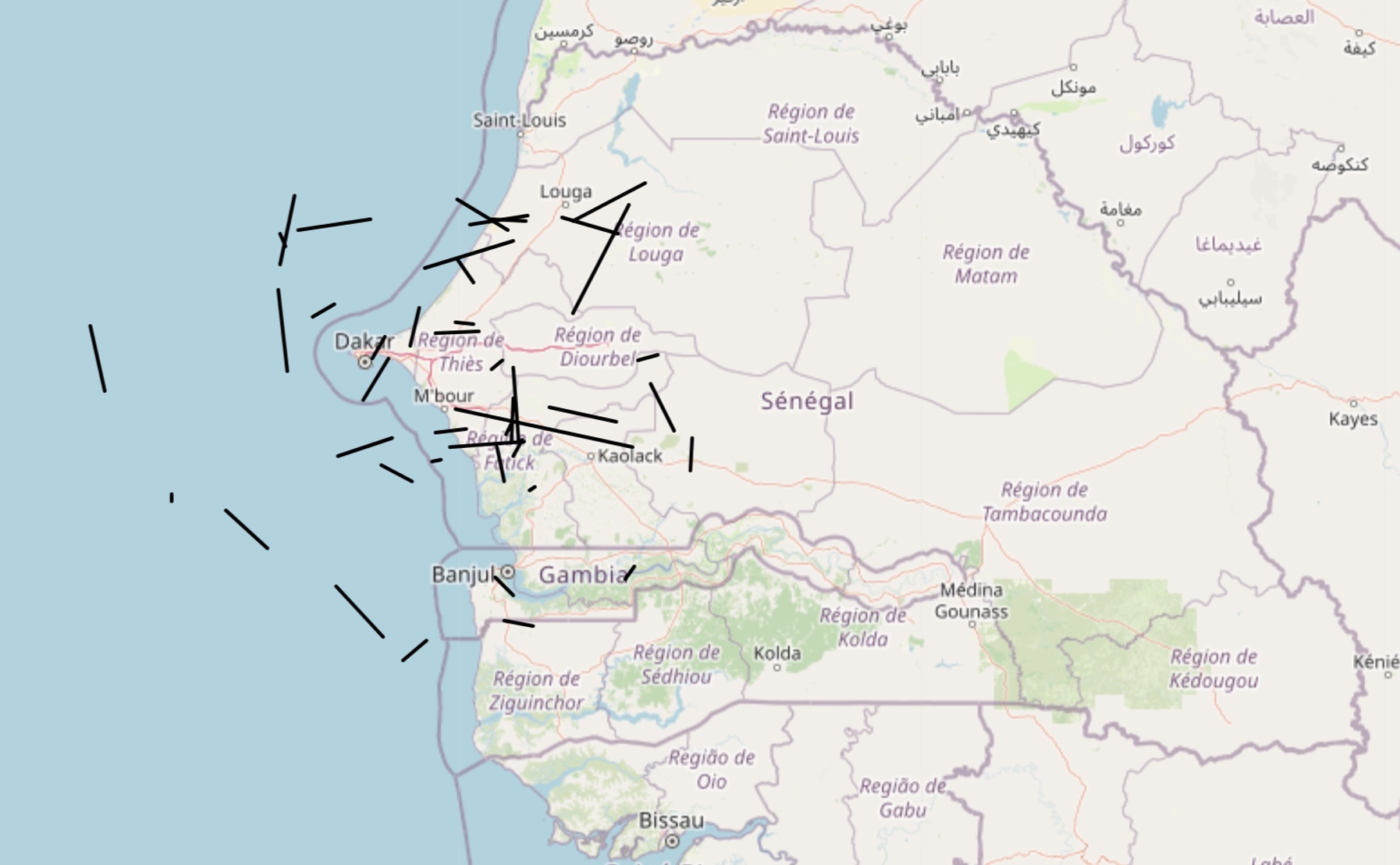

A quoi sert le réseau FRIPON, et pourquoi son extension au Sénégal (Asamaan) est importante ? Le réseau FRIPON a pour objectif la détection des météores et la recherche de nouvelles chutes de météorites. Il a pour but de répondre aux questions suivantes : Quelle quantité de matière interplanétaire tombe sur la Terre ? D’où viennent ces objets ? Quelle est leur origine ? Quels sont leurs corps parents ? Initié en France en 2013, son extension à d’autres pays a pour but d’atteindre une description toujours plus complète de la matière interplanétaire tombant sur la Terre pour une gamme de tailles de 1 cm à 1 mètre. Le Sénégal offre une opportunité de compléter les capacités de surveillance du réseau vers le ciel de l’hémisphère sud, où le manque de données est important (Fig. 1).

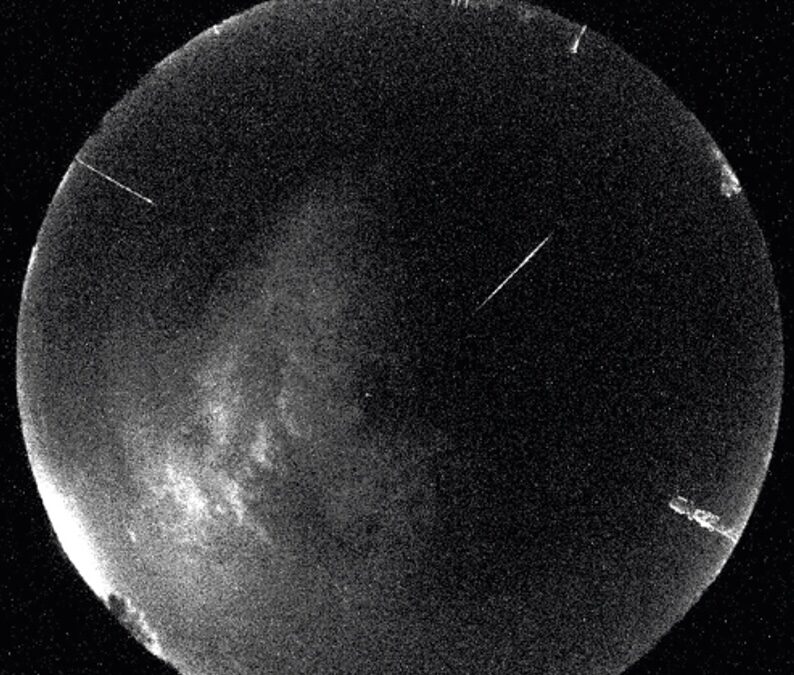

1. Carte des radiants des météores observés pour des tailles centimétriques à métriques par le réseau FRIPON (2016-2022, 7300 objets).

On constate le manque de données dans l’hémisphère sud qui sera en partie comblé par le réseau Asamaan.

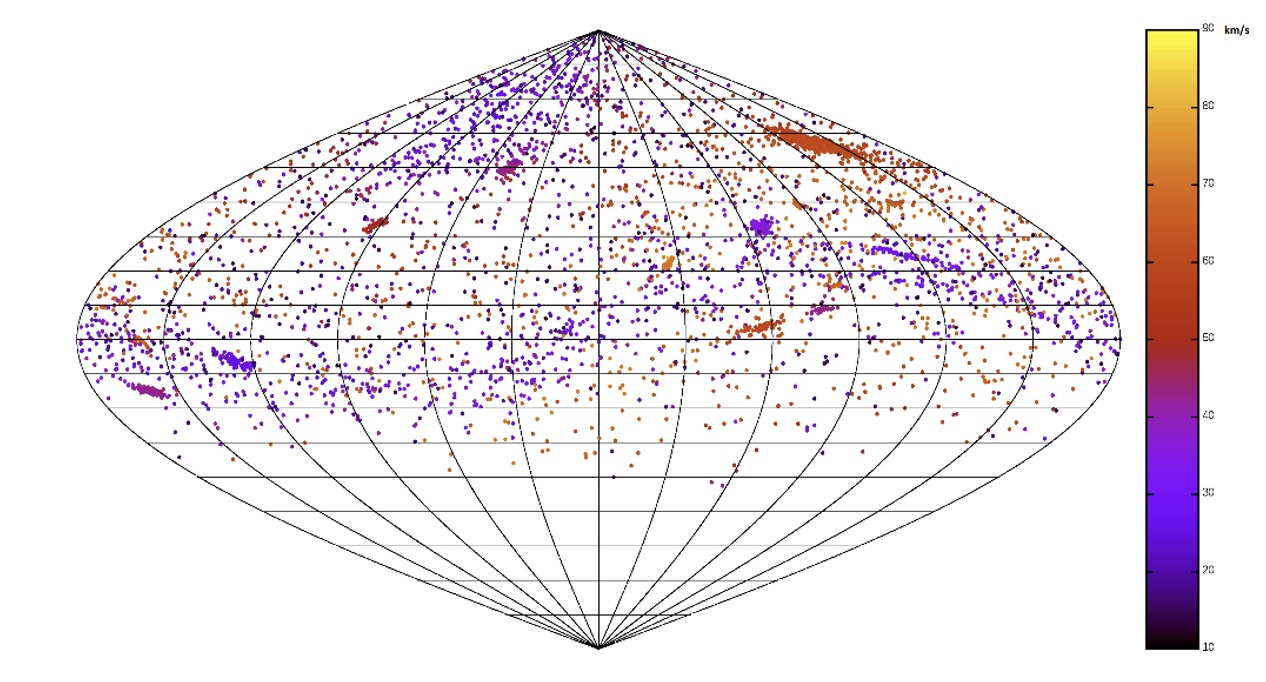

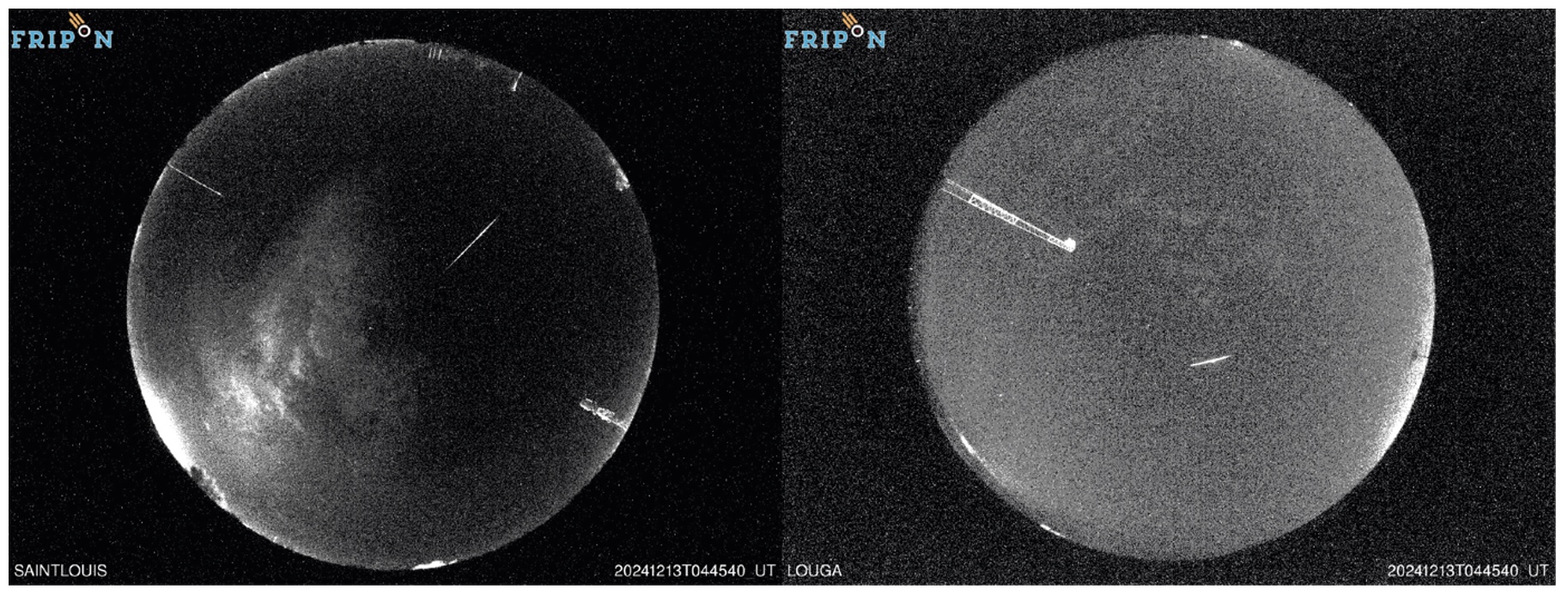

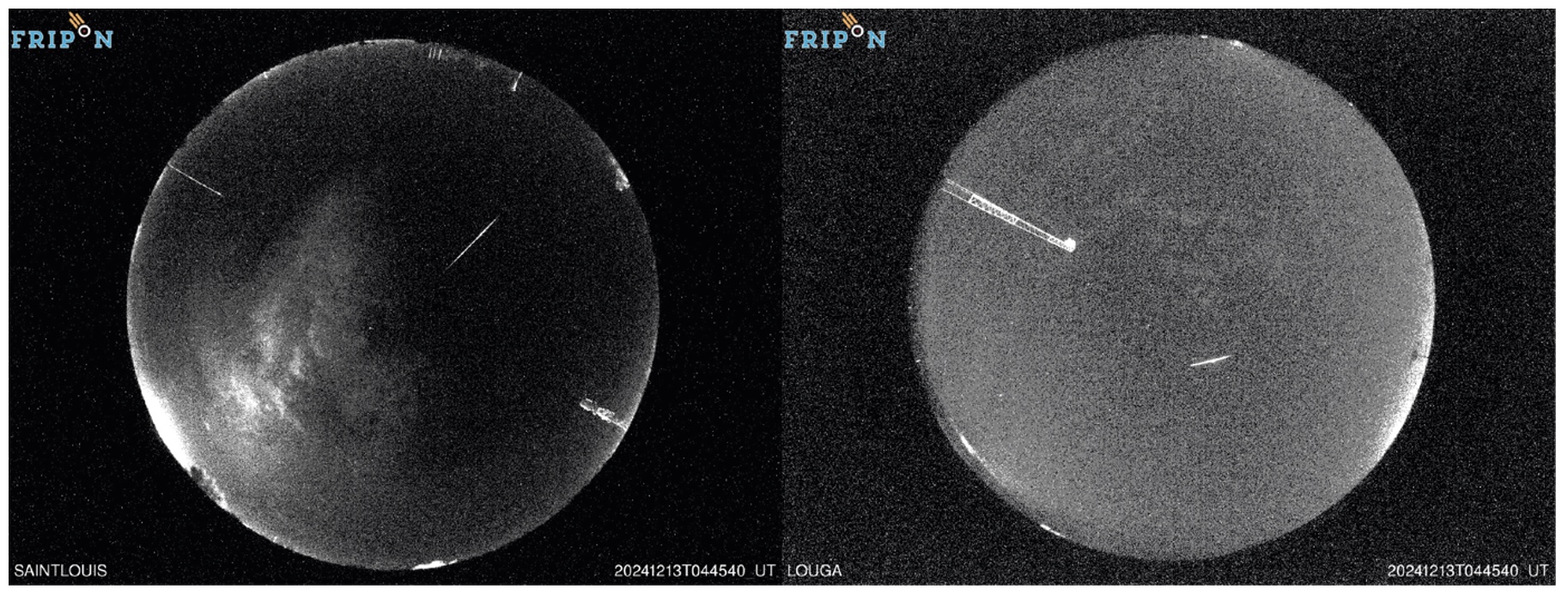

Le réseau Asamaan est actuellement composé de 7 caméras installées sur le toit des ENO de Mbour, Diourbel, Kaolack, Louga, Linguère, Saint-Louis, et Podor. Les caméras couvrent une petite moitié ouest du pays. Le réseau comptera au final au moins 16 cameras, les installations se feront en fonction de l’ouverture prévue de nouveaux ENO. La multiplication des caméras permet aussi de déterminer avec précisions les trajectoires des météores (Fig. 2, exemple de détection multiple). Le réseau a permis à ce jour plusieurs dizaines de détections (Fig. 3). L’équipe du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, responsable du Service National d’Observation labellisé par le CNRS se charge de l’inclusion des données des caméras Sénégalaises dans la base de données globale du réseau FRIPON. Compte tenu de la surface du réseau Asamaan et du climat Sahélien on s’attend à obtenir ~400 observations par an ce qui est loin d’être négligeable comparé aux 1500 météores observés annuellement par le réseau FRIPON.

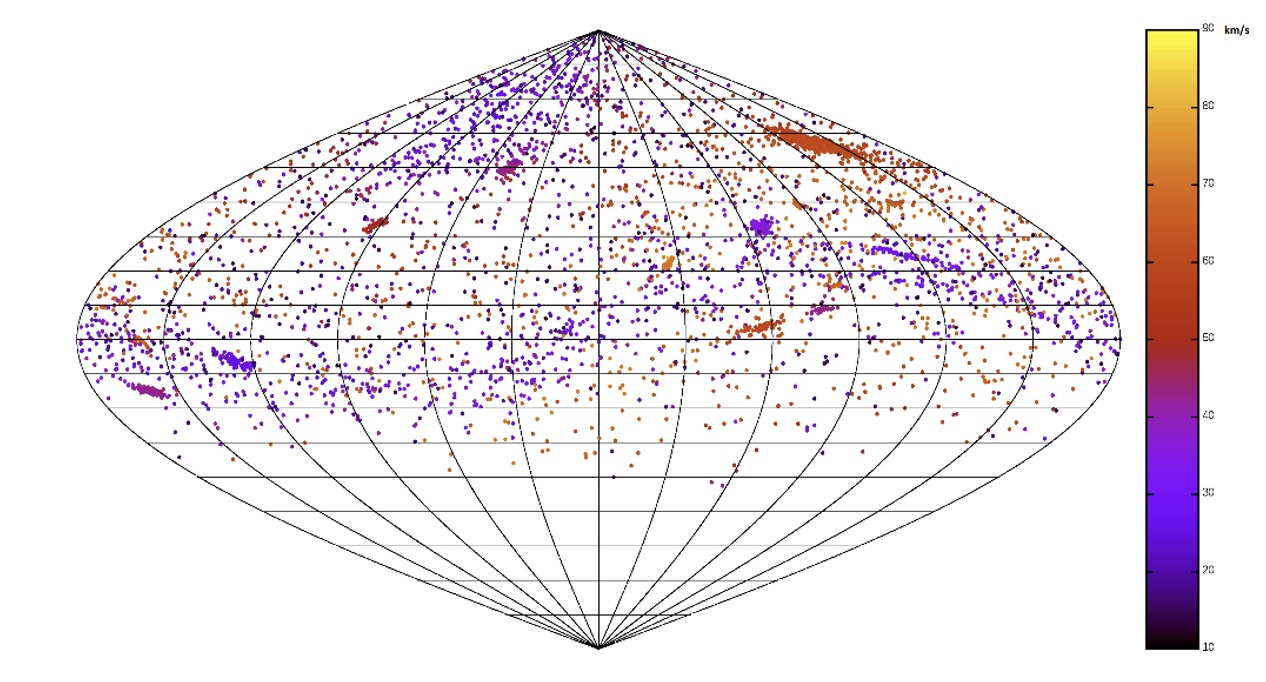

2. Exemple de détection multiple, Louga et Saint-Louis – 23/12/2024, 4h45 TU.

3. Carte des caméras installés du réseau Asamaan à ce jour superposée aux trajectoires des météores détectés par le réseau sur la période 2022 – 2024.

L’aspect le plus excitant du projet est bien sûr de retrouver des météorites après leur chute. Ceci est particulièrement important pour récupérer des météorites non altérées par l’atmosphère terrestre et qui sont dans des conditions proches de celles de l’espace pour permettre des études pétrographiques proches de celles que l’on fait pour les missions spatiales avec retour d’échantillon. A ce jour, aucune météorite enregistrée dans les collections ne provient du Sénégal. Le projet ambitionne donc d’offrir au Sénégal sa première météorite, et par la même occasion de communiquer au grand public comment ces objets nous permettent de déchiffrer nos origines. Les campagnes de recherche de météorites bénéficieront de l’expérience française du projet de science citoyenne Vigie-Ciel, et seront coordonnées par l’ASES, avec l’appui des membres de l’Association Sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie (ASPA).

par François COLAS (IMCCE), Salma SYLLA (UCAD), Absa GASAMA (UNCHK), David BARATOUX (IRD/GET), Pr Ousmane SALL (UNCHK)

Remerciements : Ce projet bénéficie du soutien financier de l’IRD, du CNRS, de l’UNCHK. Le membres du projet remercie également les personnels des Espaces Numériques Ouverts pour leur accueil et les moyens mis en œuvre pour faciliter l’installation et la maintenance des services d’observation. Ces caméras ont été installé lors de deux missions dédiées, la dernière ayant eu lieu en novembre 2024, avec la participation sur le terrain de F. Colas (CNRS), D. Baratoux (IRD), S. Sylla (UCAD), A. Barro (UNCKH), I. C. Ba (UNCKH) et A.O. Diallo (IRD).

par Sylvain Bouley | Jan 31, 2025 | Sur le Terrain

Cette conférence, qui s’est déroulée du 30 novembre au 2 décembre 2024, est la première conférence internationale sur les météorites, les cratères d’impact et l’astronomie en Mauritanie. Elle visait à atteindre les objectifs de l’Association Mauritanienne pour l’Astronomie en réunissant une communauté de scientifiques Mauritaniens, et de spécialistes d’autres pays afin de partager certains résultats récents de la recherche dans le domaine des météorites, des cratères d’impact météoritiques, ou de l’astronomie. Cette conférence a été l’occasion d’un échange de connaissances et des expériences. La conférence a été également une plate-forme importante permettant aux participants d’échanger de nouvelles idées pour le développement de la recherche scientifique en Mauritanie dans le domaine des sciences des planètes et de l’espace.

Fig.1. Photo dans le cratère d’impact d’Aouelloul pendant l’excursion de Conférence internationale sur la météorites et l’astronomie © AMA

Le programme de la conférence a permis de couvrir des thèmes importants pour définir une stratégie de recherche scientifique dans ce domaine en Mauritanie, basée sur les atouts du pays, et les compétences de ses enseignants-chercheurs :

- Les météorites: Richesse et patrimoine ex-ceptionnels par le Prof. Hasnaa Chennaoui-Aoudjehane (Université Hassan II de Casablanca).

- Météorites du Sahara: densité, flux et âge, par Dr. Maria Aboulahris (Université Hassan II de Casablanca).

- Applications de la géomatique dans la planétologie, par le Dr. Hicham SI MHAMDI.

- Détection d’astéeroïdes avec Astrometrica par le Prof. Hassane Darhmaoui (Université Al Akhawayn, Maroc).

- Etude structurale du cratère d’impact Aouelloul et prospection en Mauritanie Speaker: Dr. Ould Ely Cheikh Mohamed Navee (Association Mauritanienne Pour l’Astronomie).

- Progrès dans l’imagerie en Astronomie par le Prof. Mohamed Vall Mohamed Zeyad (University of Nouakchott)

- Les activités de l’Association Mauritanienne Pour l’Astronomie Speakers : Mr. Ing. Sidi Ahmed Bowba et Mr. Ing. Ahmed Mahmoud Senhoury (Membres actives de l’Association Mauritanienne Pour l’Astronomie).

- Initiative Africaine pour les Sciences des Planètes et de l’Espace (AFIPS): Perspectives Speaker: Dr. David Baratoux (IRD, Toulouse, France).

- Astéroïdes et Comètes : Sources des Météores et Météorites Speaker: Dr. Youssef (UM6P – Mohammed VI Polytechnic University, Maroc).

- Mécanisme de surveillance des astéroïdes Speaker: Dr. Abdurahman Malawi (King Fahd University, KSA).

- Les phénomènes astronomiques dans la poésie arabe : Talbi Hassan (Maroc).

- La grippe saisonniere en Mauritanie : le calendrier influence-t-il sa periodicite ? Speaker: Dr. Ahmed Elbara (University of Nouakchott).

Cette conférence a été aussi l’occasion de recevoir un panel sur le thème « Le futur de la recherche en sciences planétaires et science des météorites, animé par Prof. Hasnaa Chennaoui-Aoudjehane, le Dr. Ely Cheikh Mohamed Navee, et le Dr. Maria Aboulahris,

Enfin, le Prof. Hasnaa Chennaoui-Aoudjehane a également organisé un atelier sur l’identification macroscopique et au microscope optique des météorites.

La conférence s’est achevée sur la visite du cratère d’impact d’Aouelloul (390 m de diamètre, 3 millions d’années), récemment étudiés dans le cadre de la thèse de doctorat d’Elycheikh Ould Mohamed Naviee (cf. https://lastronomieafrique.com/la-cratere-daouelloul-sur-les-traces-de-theodore-monod/)

par Elycheikh Ould Mohamed Naviee

par Sylvain Bouley | Jan 31, 2025 | Sur le Terrain

La conversion de l’antenne de télécommunication ghanéenne de 32 m en un radiotélescope capable d’interférométrie à très grande base (VLBI) a commencé lorsque l’Afrique a commencé à participer au projet SKA (Square Kilometre Array) pour accueillir le plus grand radiotélescope du monde. En effet, il était important d’aider les activités scientifiques et technologiques en lien avec radioastronomie dans les pays partenaires du SKA. Il a été très vite reconnu que le Ghana disposait d’une antenne de télécommunication qui pourrait être réutilisée pour la radioastronomie à un coût relativement faible. Le ministère sud-africain de la science et de la technologie, par l’intermédiaire du ministère ghanéen de l’environnement, de la science, de la technologie et de l’innovation (MESTI), a entamé des discussions avec Vodafone Ghana Limited en vue d’acquérir et de réutiliser sa grande antenne de station terrestre située à Kuntunse, au Ghana, à des fins de radioastronomie compatible avec le VLBI.

Le radiotélescope GRAO

Le projet de conversion est devenu possible lorsque Vodafone-Ghana a transféré l’antenne au MESTI par le biais d’un protocole d’accord signé entre les deux parties en mai 2012. Par la suite, le Ghana Space Science and Technology Institute (GSSTI) a été autorisé par le MESTI à collaborer avec SKA South Africa, une unité commerciale de la National Research Foundation d’Afrique du Sud. Une inspection détaillée de l’ensemble de la structure a révélé que l’antenne et la structure associée étaient en bon état. Les travaux ont donc été axés sur la sécurité d’abord, puis sur la performance et la fiabilité. Le télescope a été officiellement lancé en 2017 et devrait être intégré au réseau africain VLBI (AVN) en préparation de la deuxième phase de construction du Square Kilometre Array (SKA) à travers le continent africain.

Dans le cadre du développement des capacités humaines en vue de la conversion, une équipe de sept scientifiques et techniciens a été envoyée en Afrique du Sud pour être formée au transfert de compétences dans les domaines de la science, de la technologie et de l’ingénierie de la science de la radioastronomie et de l’instrumentation, dans le but de devenir compétente dans l’exploitation, la maintenance et l’entretien de la station VLBI de Kuntunse. En outre, des bourses ont été offertes à des scientifiques ghanéens pour étudier l’astronomie, le génie mécanique et les cours liés à l’astronomie au Royaume-Uni et en Afrique du Sud par l’intermédiaire de la Royal Society, du Development in Africa for Radio Astronomy (DARA) au Royaume-Uni et du projet de bourses SKA. Depuis 2014, GRAO a été désigné comme centre de formation pour préparer les étudiants à des carrières en radioastronomie par la Royal Society, DARA et SKA, et a successivement formé plus de 71 étudiants.

Par Joyce Koranteng-Acquah du Centre de radioastronomie et d’astrophysique du GSSTI

https://gssti.org ou https://gssti.gaecgh.org

par Sylvain Bouley | Jan 31, 2025 | Au fil des étoiles

L’astronomie en Afrique est en pleine expansion, et Madagascar s’inscrit désormais dans cette dynamique grâce au Kanty Astronomy Research Group (KARG), le premier groupe de recherche astronomique basé dans le pays, affiliée au South African Astronomical Observatory (SAAO) et à l’Université d’Antananarivo. Dirigé par Dr. Zara Randriamanakoto, le KARG se distingue par son approche novatrice et son engagement envers la communauté.

Objectifs et Composition

KARG vise à promouvoir l’astronomie en Afrique à travers des projets de recherche de pointe dans le domaine de l’astronomie extragalactique. Le groupe est composé d’étudiants en licence, en Master et en Doctorat, ainsi que de stagiaires de recherche à court terme, principalement basés à Madagascar et en Afrique du Sud. Financé par le National Research Foundation (NRF) et la National Geographic Society, KARG ne se contente pas de mener des recherches; il s’efforce également de créer un environnement d’équipe agréable et solidaire par le biais d’activités sociales.

Les activités du KARG à l’Akany Avoko Ambohidratrimo dans le cadre de SheMatters

Projets en Cours

Les projets de KARG sont divers et utilisent des données issues du Hubble Space Telescope de la Nasa et du radio télescope sud-africain MeerKat. Actuellement, ils explorent le cycle de vie des noyaux actifs de galaxies (AGN), cherchant notamment des types rares de radio galaxies comme les AGN redémarrées ou radio galaxies redémarrées et les Galaxies Radio Triples-Doubles (TDRGs, des radio AGN ayant subi 3 épisodes d’activités nucléaires)). Un de leurs projets récents, le Stellar Clusters in Collisional Ring Galaxies (SC2RG), s’intéresse aux questions ouvertes sur la formation stellaire des Collisional Ring Galaxies (CRGs, galaxies en anneaux en collision) via l’étude multi-longueur d’onde des jeunes amas stellaires massifs. Grâce à ces initiatives, KARG a obtenu du temps d’observation au télescope Southern African Large Telescope (SALT), soulignant ainsi leur capacité à mener des recherches de haut niveau.

A gauche : La galaxie Roue de Chariot observée dans le proche et le moyen infrarouge par le télescope spatial James Webb. A droite : Arp 147 observée par le télescope spatial Hubble.

Défis et Opportunités

Malgré les défis inhérents comme l’accès compétitif aux ressources d’observation et la supervision à distance, KARG voit dans ces obstacles des opportunités pour des découvertes significatives, notamment dans des domaines peu explorés comme l’étude des amas stellaires dans les CRGs et les TDRGs.

Engagement Communautaire et Éducation

Au-delà de la recherche, KARG s’engage profondément dans la vulgarisation scientifique, particulièrement via leur initiative SheMatters. Ce programme vise à inspirer et offrir des perspectives de carrière aux filles et jeunes femmes de l’Akany Avoko Ambohidratrimo (AAA), un foyer d’accueil pour enfants, adolescents et mères mineures souvent marginalisés, situé en périphérie de la capitale malgache. L’idée de lancer SheMatters est née du souhait d’utiliser l’astronomie à des fins pertinentes, au-delà du simple partage des merveilles de l’Univers : donner de l’espoir aux communautés défavorisées. L’initiative vise également à offrir aux membres féminins de l’équipe du KARG l’opportunité de servir de modèles et de sources d’inspiration pour les bénéficiaires. L’un des objectifs clés est de transmettre des compétences pratiques et de fournir une orientation professionnelle aux participantes afin qu’elles retrouvent confiance en elles et reconstruisent leur avenir.

Le KARG à l’Akany Avoko Ambohidratrimo dans le cadre de SheMatters

Les activités de SheMatters, menées par les coordinatrices locales, Mlle Bénite Tantely et Mlle Miora Rakototafika, avec l’aide d’étudiants bénévoles,incluent la célébration en 2024 de la Journée Internationale des Femmes et des Filles dans la Science (IDWGS, 11 février), des discussions motivantes et des orientations professionnelles données par des scientifiques féminines dans divers domaines des STEMs, des observations solaires et nocturnes ainsi que des ateliers pratiques comme la création d’artisanat, sur le thème de l’astronomie, destiné à la vente. Les participantes ont manifesté un intérêt croissant pour les sciences et la volonté d’acquérir de nouvelles compétences pour un avenir meilleur, tandis que le programme a également offert à l’équipe du KARG une précieuse opportunité de transmettre leurs connaissances et de gagner en expérience dans la conduite d’activités de sensibilisation.

Membres et stagiaires du KARG avec Dr. Zara Randriamanakoto

Conclusion

Le Kanty Astronomy Research Group représente une étape significative pour l’astronomie en Afrique, et particulièrement à Madagascar. En combinant recherche de pointe et engagement social, KARG montre que l’astronomie peut être un vecteur de changement et d’inspiration, en particulier pour les femmes dans les STEM.

par Andoniaina Rajaonarivelo, Haikintana Astronomy Association

Liens : Kanty Astronomy Research Group :

https://www.zarastro.org/

https://web.facebook.com/kantygroup