par Sylvain Bouley | Avr 30, 2025 | Zoom Sur

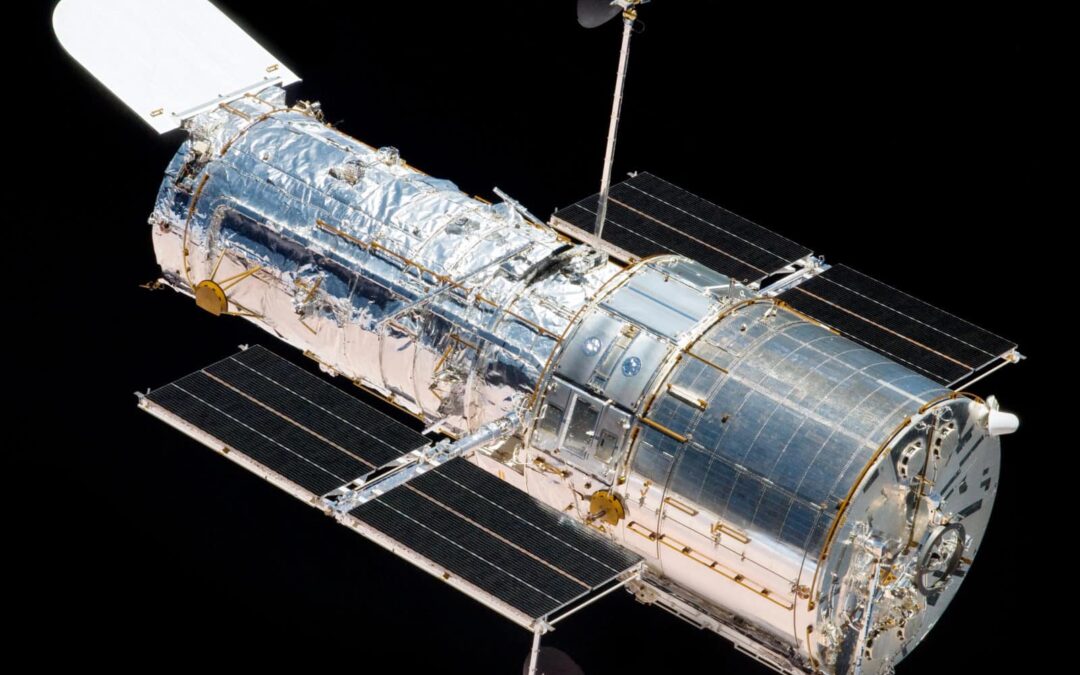

Le lancement du télescope spatial Hubble (HST, pour Hubble Space Telescope), le 24 avril 1990, a marqué le début d’une longue et fructueuse période scientifique, qui se poursuit de nos jours. Un rapide rappel en ce mois d’avril 2025 permet de retracer quelques grandes lignes de son histoire et des avancées permises en astronomie.

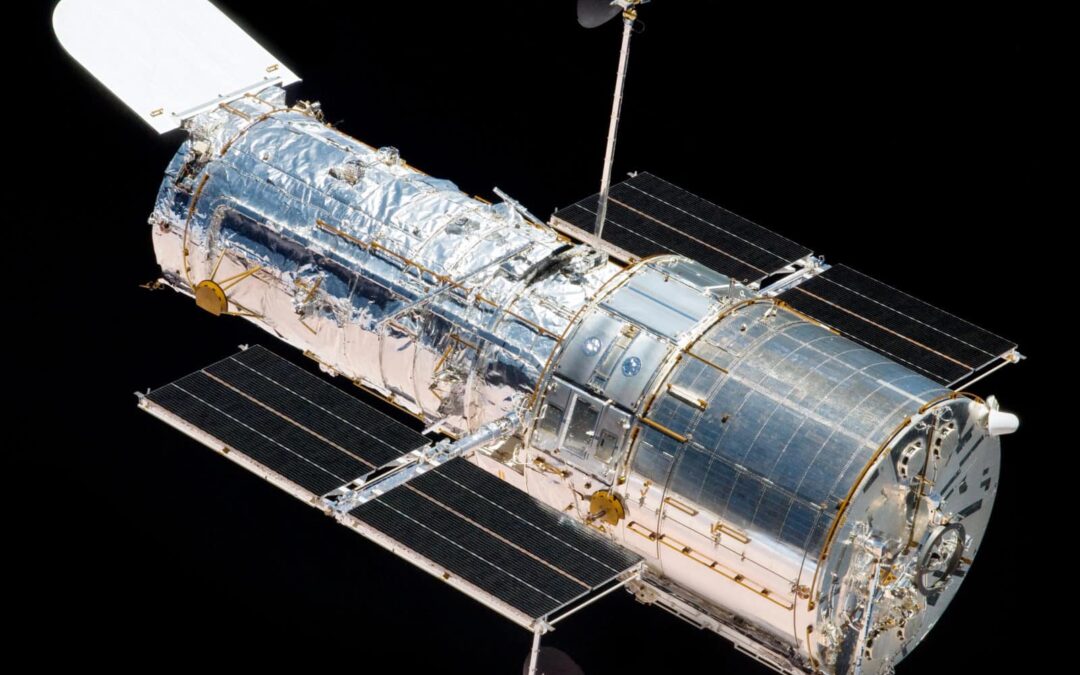

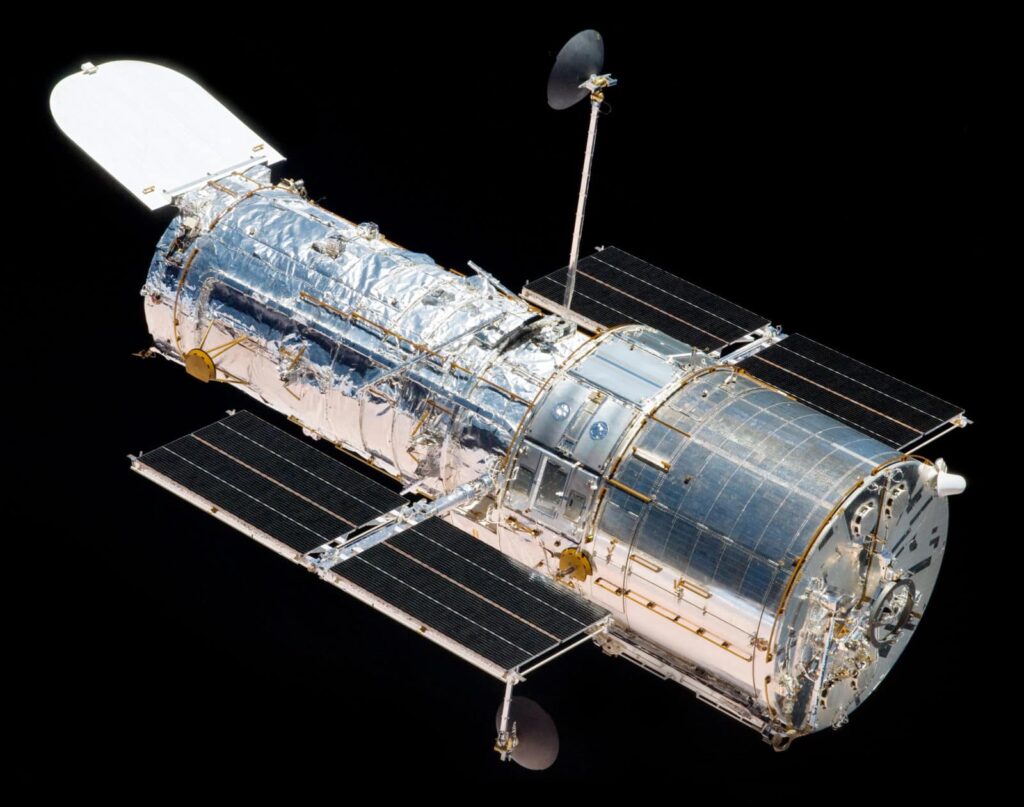

1. Photo du télescope Hubble prise durant la mission STS-125 depuis la navette spatiale Atlantis, le 19 mai 2009. (Crédit : NASA)

Le lancement du HST fait suite à la proposition en 1946 de l’astronome Lyman Spitzer de mettre un télescope en orbite autour de la Terre, avec deux avantages majeurs : tout d’abord, ne pas être perturbés par les turbulences atmosphériques qui limitent la résolution angulaire ; ensuite, avoir la possibilité d’observer les rayonnements infrarouge (IR) et ultraviolet (UV), qui sont pratiquement complètement interceptés par l’atmosphère.

Le démarrage, les soucis

Le HST a été conçu par la Nasa avec une participation de l’Esa (15 %) dans le cadre de son programme des Grands Observatoires (Great Observatories) [1] ; son développement a démarré en 1970, mais son lancement prit beaucoup de retard, pour des raisons de financement, à cause de mises au point techniques, mais surtout de l’accident de la navette Challenger en janvier 1986 [2]. Il fut donc repoussé jusqu’en 1990 (fig. 1). Dès le départ, il était prévu d’intervenir sur le télescope et de l’améliorer régulièrement, une fois placé sur son orbite à 515 km d’altitude, altitude suffisamment basse pour que des astronautes puissent intervenir rapidement. Cette orbite a varié au cours du temps entre 515 et 618 km.

Très rapidement après le décollage, des opérations de maintenance et d’entretien ont été nécessaires et la navette spatiale fut mise à contribution cinq fois, en 1993, 1997, 1999 (STS-103 avec le cosmonaute français Jean-François Clervoy, voir l’Astronomie 141, septembre 2020), 2002 et 2009. Pour chacune de ces opérations, plusieurs longues sorties extravéhiculaires furent nécessaires pour réparer ou remplacer équipements ou instruments défaillants. Cela fut rendu impossible après 2011 et l’arrêt de la navette spatiale américaine qui permettait les allers-retours réguliers entre la Terre et l’ISS. La dernière mission de maintenance, STS-125, en mai 2009, permit à Hubble de fonctionner encore de nombreuses années.

Qui dit télescope dit miroirs. Le miroir principal de Hubble a un diamètre de 2,4 m, ce qui permet une résolution angulaire inférieure au dixième de seconde d’arc, puisque Hubble évolue loin de la turbulence atmosphérique. Toutefois, très vite, une aberration optique fut découverte sur l’un des deux miroirs, qui empêchait d’obtenir des images nettes. En 1993, la première mission d’entretien, STS-61, avait pour but de réparer ce défaut ; il fallut ensuite remplacer le spectrographe haute résolution et le spectrographe pour objets faibles (STS-82) ; enfin fut rajoutée une nouvelle caméra infrarouge à un spectrographe multi-objets (Near Infrared Camera/Multi-Object Spectrograph, NICMOS), pour observer les galaxies très lointaines.

Les instruments à bord

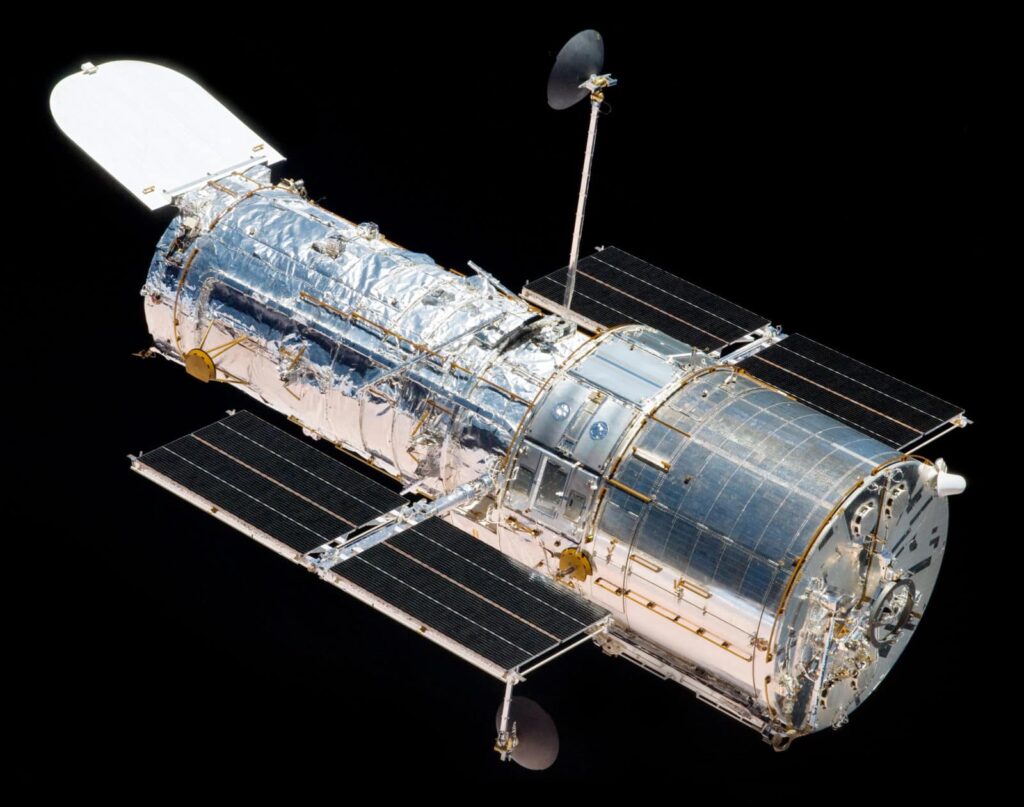

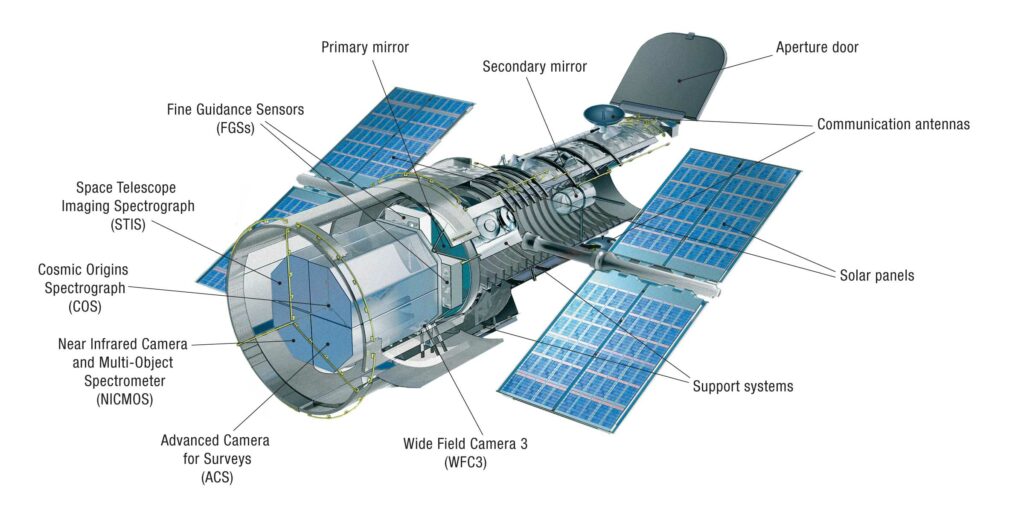

Le télescope spatial est un assemblage de pièces mécaniques et optiques d’une trentaine de mètres de longueur (fig. 2) ; sa partie optique est un dispositif à deux miroirs, qui permet de réfléchir la lumière incidente reçue par le miroir primaire vers le miroir secondaire pour enfin atteindre le plan focal du télescope où elle est collectée ; de là, un jeu de miroirs permet de renvoyer la lumière vers les instruments qui analysent les différentes longueurs d’onde de la lumière reçue, de l’UV au visible et au proche IR : comme des caméras ou des spectrographes, qui font de Hubble un véritable observatoire capable d’examiner les objets célestes avec une extrême finesse. Une caméra infrarouge couplée à un spectrographe multi-objets (NICMOS, susmentionné) permet d’observer les galaxies très lointaines.

2. Schéma précisant la disposition des instruments à l’intérieur du HST. Ils sont dans des conteneurs aisément déplacés. Légendes depuis le panneau de protection du télescope (aperture door), dans le sens des aiguilles d’une montre : antennes de communication, panneaux solaires, cases à équipements, caméra à large champ WFC3, caméra ACS, caméra et spectromètre NICMOS, spectromètre ultraviolet COS, caméra et spectromètre STIS, capteurs fins de guidage, miroir primaire, miroir secondaire. (Crédits : NASA & ESA)

Comme dit plus haut, la grande taille du miroir primaire permet d’obtenir des images avec une excellente résolution angulaire inférieure au dixième de seconde d’arc ; les observations à l’aide de caméras et de spectrographes vont de l’IR proche à l’UV. Les données collectées par Hubble ont contribué à des découvertes de grande portée dans le domaine de l’astrophysique. Chaque instrument a été conçu pour observer l’Univers, à l’aide de caméras. Le détail des instruments peut être retrouvé sur le site de la Nasa [3].

L’apport de Hubble

Les apports scientifiques de Hubble sont immenses dans tous les domaines de l’astronomie ; il suffit pour s’en convaincre de survoler les numéros de l’Astronomie de ces dernières années, il est rare que n’y figure pas un article s’appuyant sur des observations de ce télescope, que ce soit en imagerie ou en spectroscopie ; très souvent, l’image du mois est une illustration issue de Hubble, comme dans le numéro 191 de mars dernier où figurent LEDA 1313424 et ses anneaux.

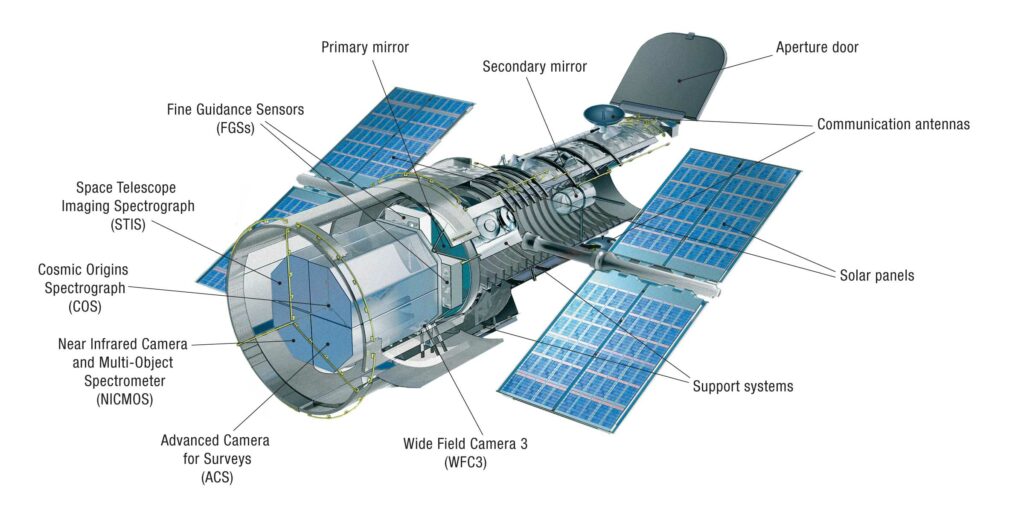

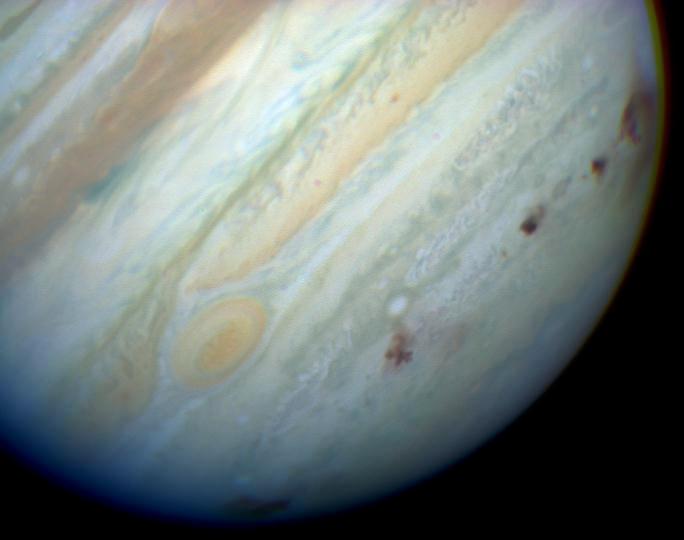

Dès les années 1980 avaient été définis par la Nasa et un collectif d’astronomes trois thèmes à traiter en priorité : l’étude du milieu intergalactique proche, une étude des champs profonds, c’est-à-dire des régions stellaires les plus reculées, et la détermination de la constante de Hubble. Le contrat a été rempli au-delà des espérances. Mais Hubble est aussi à l’origine de découvertes importantes concernant les exoplanètes et notre Système solaire ; chacun se souvient des photos de la comète Shoemaker-Levy 9 se disloquant et entrant en collision avec la planète Jupiter (fig. 3). En plus de l’imagerie, la spectroscopie a permis des avancées importantes dans la connaissance des atmosphères des exoplanètes ou des pépinières d’étoiles.

3. Impacts de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter en juillet 1994. Image prise avec la caméra WFPC de Hubble. (Crédits : NASA & ESA/Hubble)

La collaboration avec le JWST

Le télescope spatial James-Webb (JWST), lancé depuis la base spatiale de Kourou le 25 décembre 2021, a été conçu pour prendre la suite de Hubble. Ses premières observations sont arrivées à l’été 2022 ; il est dix fois plus sensible, collecte une image plus rapidement que Hubble, effectue ses observations depuis l’orange de la lumière visible jusqu’à l’IR moyen et élargit ainsi la gamme de longueurs d’onde au-delà du visible, ce qui doit permettre de nouvelles observations de quantité d’objets : les galaxies, lointaines ou pas, les atmosphères d’exoplanètes ou encore les planètes du Système solaire. Un exemple de cette complémentarité est illustré sur les figures 4a et 4b, représentant la galaxie de la Roue du chariot qui se trouve à 500 millions d’années-lumière de la Terre, immortalisée à la fois par Hubble en 2010 (fig. 4a) et par le JWST en 2022 (fig. 4b). Sur l’image fournie par Hubble en 2010, on devinait sans la voir précisément, dans les zones noires à l’intérieur du grand cercle bleu, de la poussière, résultat d’une collision entre la galaxie de la Roue du chariot et une autre galaxie.

4a. Image de la galaxie de la Roue de chariot obtenue grâce à Hubble publiée en 2010. On devine de la poussière à l’intérieur du grand cercle bleu. (Crédits : NASA & ESA)

4b. Image de la galaxie de la Roue de chariot obtenue grâce au JWST, publiée le 2 août 2022, qui montre les zones denses en gaz et en poussière beaucoup plus explicitement. De plus, des dizaines de galaxies lointaines ont été rendues visibles dans le fond qui apparaissait noir sur le cliché pris par Hubble. (Crédit : NASA)

L’association Hubble-JWST et leur complémentarité ont ouvert une ère très riche d’avancées en astronomie.

Janet BORG | Institut d’astrophysique spatiale

Notes

- Le programme des Grands Observatoires de la Nasa comprend quatre grands et puissants télescopes spatiaux lancés entre 1990 et 2003, couvrant un large domaine de longueurs d’onde : Hubble (UV, visible et proche IR), Compton Gamma-Ray Observatory (rayonnement gamma), Chandra (rayons X mous) et Spitzer (IR).

- Accident astronautique qui eut lieu le 28 janvier 1986 et qui se traduisit par la désintégration de la navette spatiale Challenger de la Nasa, 73 secondes après son décollage, et la mort des sept astronautes de l’équipage de la mission STS-51-L.

- [https://hubblesite.org/mission-and-telescope/instruments].

Publié dans le magazine l’Astronomie

par Sylvain Bouley | Avr 30, 2025 | Actualités

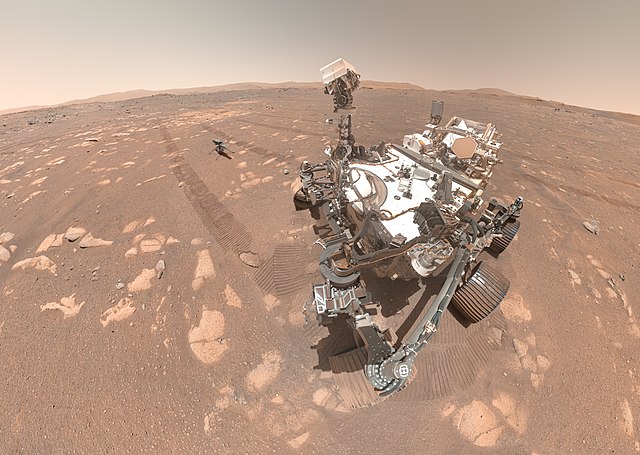

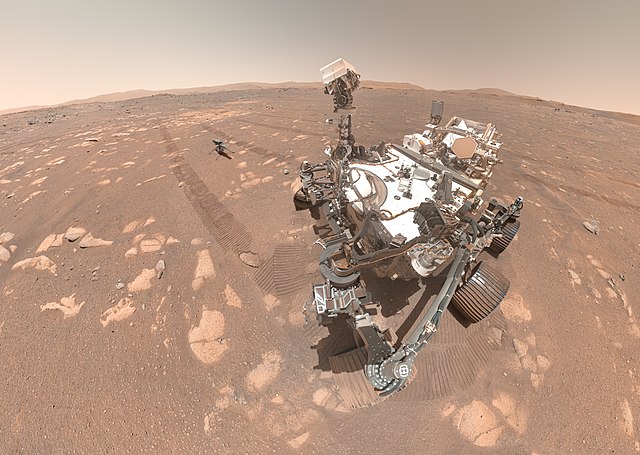

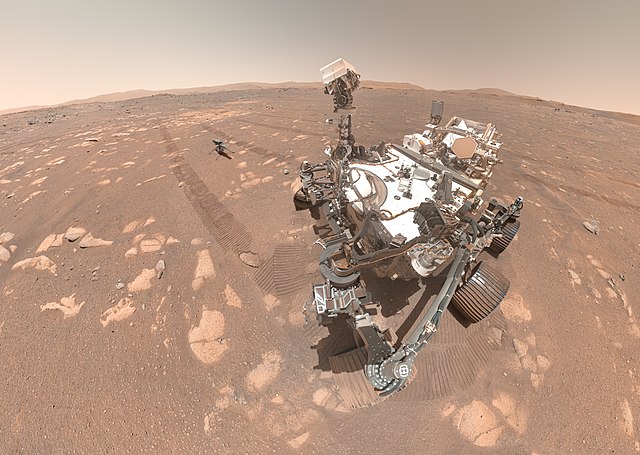

Le robot Perseverance a atteint le bord supérieur du rempart ouest du cratère Jezero le 11 décembre 2024 (sol 1354), après une montée de plus de 575 m depuis le fond du chenal Neretva Vallis situé au bas de la pente. Passée cette étape, Perseverance a entamé ses investigations des abords immédiats du cratère, suivant une descente vers l’ouest tout aussi périlleuse que la montée, mais qui devrait fournir de nouvelles découvertes, complétant celles faites dans le cratère lui-même.

NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill

Rappels des campagnes passées

Ce beau dénivelé a été parcouru par le robot en près de trois mois et demi, alternant observations scientifiques et collectes d’échantillons que les experts de la Nasa espèrent être en mesure de récupérer dans quelques années [1].

Depuis son arrivée dans Jezero en février 2021, les chercheurs ont réalisé l’exploration de ce cratère en quatre étapes : « Crater Floor » (fond du cratère), « Fan Front » (front du delta), « Upper Fan » (haut du delta) et « Margin Unit » (l’unité à la marge du cratère). Des carbonates y ont été identifiés. Ces minéraux sont formés par interaction entre de l’eau liquide et du CO2 ; leur analyse peut donc aider à une meilleure compréhension de l’atmosphère passée de Mars ; de plus, des signatures de la vie microbienne pourraient y avoir été piégées. Dans l’ancien lit de la rivière, pierres et roches présentent parfois des particularités distinctes des roches avoisinantes. Ces roches peuvent être représentatives de la composition du sol sous la rivière ou des terrains plus en amont qui ont été érodés. Enfin, des traces de sulfate de calcium et d’hématite ont été identifiées lors des premières analyses du flanc du cratère [2].

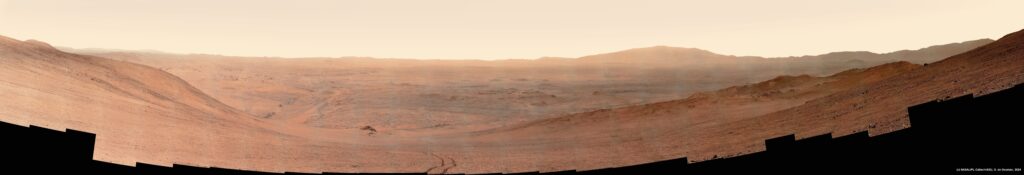

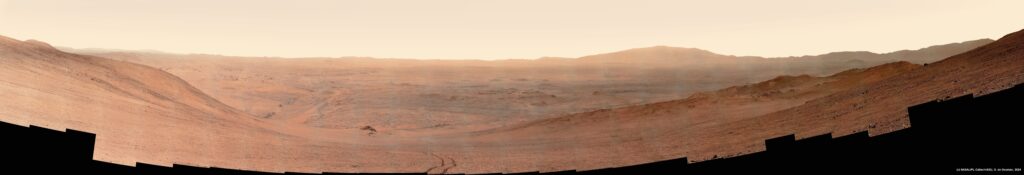

Une vue martienne spectaculaire. Cette vue panoramique a été prise à –1 786 m d’altitude* depuis le col Lookout Hill, le 11 décembre 2024 au sol 1354 de la mission de Perseverance : elle permet de détailler le fond du cratère Jezero. Cette nouvelle perspective est à comparer avec la vue polaire générée avec les images prises au sol 3 peu après l’atterrissage (cf. l’Astronomie 148 d’avril 2021, p. 34).

Au-delà du sommet du cratère

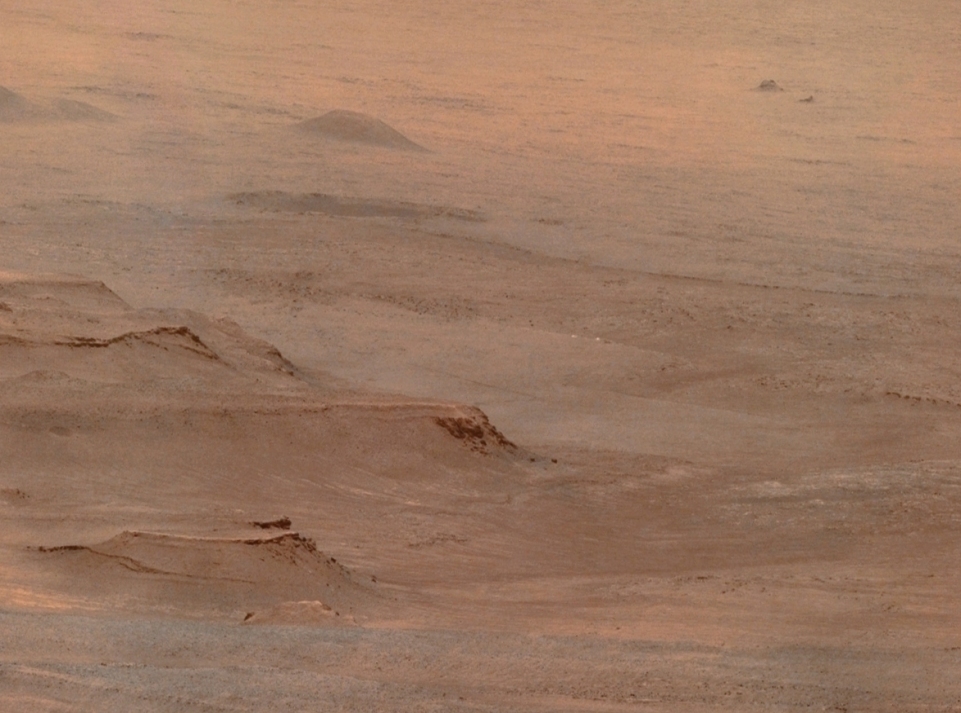

Au sol 1354, marqué par le franchissement du col « Lookout Hill », Perseverance avait parcouru 32,07 km. Il a gravi des pentes de 20 %, faisant quelques arrêts en cours de route pour des observations scientifiques. Le rover aborde maintenant sa cinquième étape d’exploration nommée « Northern Rim », car son itinéraire couvre la partie nord de la section sud-ouest du bord de Jezero. Le premier site qu’il s’apprête à étudier, nommé Witch Hazel Hill, est un affleurement rocheux situé en contrebas du col, à environ 450 m : il comporte plusieurs strates (ou couches de roche différentes) et sera analysé couche par couche. Suivra, après une descente assez raide du flanc du cratère, l’exploration de la zone « lac de Charmes », un site localisé en plaine et qui n’a peut-être pas été affecté par la formation du cratère Jezero. Si ce cratère résulte bien d’un gros impact survenu il y a 3,9 milliards d’années, les roches qui y sont présentes témoigneront de cet impact, alors qu’au contraire, sur les flancs et le sommet du cratère, on devrait trouver des roches provenant du sous-sol de Mars éjectées lors de l’impact et ainsi représentatives de la croûte martienne.

Zoom sur le parachute. Détail du panorama pris au sol 1354. On découvre à 9,6 km de distance deux petites taches blanches : ce sont le parachute (à gauche) et le bouclier arrière (à droite) qui se sont posés sur la crête bordant le nord-est de la zone Séítah. Ceux-ci avaient été survolés le 20 avril 2022 (sol 414) par l’hélicoptère Ingenuity qui en avait pris de spectaculaires images rapprochées (cf. l’Astronomie 163 de septembre 2022, p. 33). Sur la plaine devant le parachute, on devine le tracé rectiligne laissé par Perseverance lorsqu’il a emprunté la plaine en face du delta, avant de tourner à 90° au nord pour se rapprocher du cap NukSaK visible au milieu à droite. À l’arrière-plan se détache aisément la dépression circulaire du cratère La Orotava distante de 11,4 km. (Crédits : NASA/JPL-Caltech/ASU, retraitements O. de Goursac)

L’épopée du robot se déroulera ensuite le long du rempart du cratère sur son flanc extérieur ouest. Les chercheurs n’excluent cependant pas de faire quelques petites montées plus au sud sur ce rempart. Dans cette zone, le robot pourra en effet chercher un affleurement de larges blocs rocheux datant peut-être de la formation de la troisième plus grande structure d’impact sur Mars, Isidis Planitia, qui est située à l’est du cratère Jezero ; cet affleurement pourrait dater de la formation de ce bassin d’impact, d’où son intérêt. Il s’agira aussi d’y dénicher des blocs de « mégabreccia », c’est-à-dire de grands morceaux de matériaux anciens et parfois stratifiés, qui ont été extraits du sous-sol par le choc des impacts à l’origine des cratères avoisinants. Ces roches pourraient aussi témoigner des conditions régnant plus en profondeur et qui auraient pu favoriser le développement d’une vie microbienne.

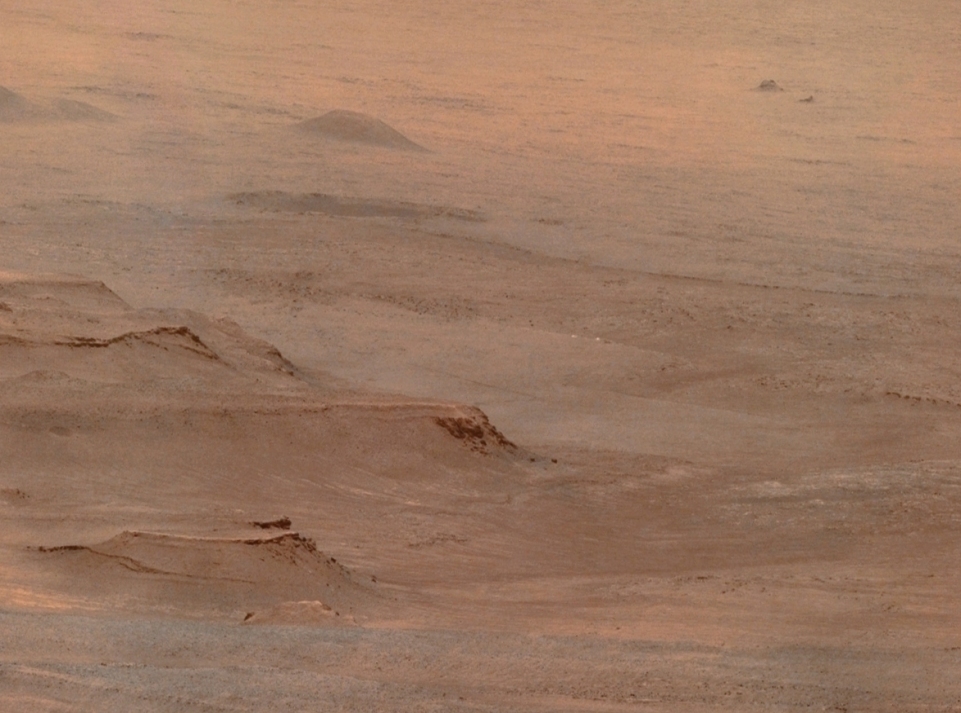

Nouveaux horizons. Cette vue a été prise au sol 1358 (15 décembre 2024), alors que Perseverance venait de franchir le col Lookout Hill pour entamer sa descente sur les flancs extérieurs à l’ouest du cratère Jezero. Des reliefs lointains sont aperçus à l’ouest voilés par la brume de poussières, avec : (1) émergeant de la pente à gauche à 40 km, une première butte culminant à –1 280 m* ; (2) juste derrière à 105 km, les remparts opposés d’un cratère dont le plus haut des pics culmine à +350 m* d’altitude (le centre du cratère, caché par les reliefs, se trouve à 85 km) ; (3) un relief allongé plein ouest au centre marquant l’horizon à 59 km ; (4 et 5) au centre droit à l’horizon, deux autres buttes lointaines situées à 56 km et à 59 km qui culminent respectivement à –740 m* et à –238 m* d’altitude ; (6) une butte plus proche à droite, située à 28 km et qui culmine à –1 570 m*. Ce franchissement marque l’entrée dans une sorte de terre promise propice à la quête de traces d’une vie passée… (Crédits : NASA/JPL-Caltech, retraitements O. de Goursac)

En fait, les chercheurs suivent le plan d’origine, « Midway Primary Reference Scenario », dont le but ultime est de rejoindre le site Midway, l’autre site d’atterrissage de Perseverance envisagé à l’origine dans cette région : celui-ci est situé à 15 km à vol d’oiseau au sud-ouest du col Lookout Hill. La zone Midway est étroitement associée aux roches riches en phyllosilicates (qui sont des minéraux résultant de l’altération d’autres minéraux par l’eau) et en olivine formées grâce aux sources hydrothermales souterraines ou à l’eau qui s’écoulait en surface. Les chercheurs pourraient aussi y trouver et y étudier d’autres blocs de « mégabreccia »…

Ces perspectives, qui seront décrites dans l’Astronomie au fur et à mesure qu’elles se réaliseront, offrent donc une riche moisson de résultats à venir dans les prochains mois.

Janet BORG, Olivier de GOURSAC│Société astronomique de France

Notes

- Dans le cadre de la mission conjointe Nasa-Esa Mars Sample Return (MSR), il est prévu le retour d’échantillons sélectionnés pendant le trajet et qui auront été déposés dans des collecteurs hermétiquement fermés. Leur analyse sur Terre devrait rendre possible l’identification de traces de vie passée sur Mars. Selon le planning en vigueur en 2024, les échantillons devraient atterrir sur Terre en 2033 ; toutefois, le coût de MSR croît régulièrement et est source de controverses au sein des décideurs politiques, puisqu’il menace les autres projets d’exploration du Système solaire de la Nasa. À ce jour, aucun budget n’est voté permettant un retour rapide sur Terre des échantillons collectés par Perseverance.

- Voir en particulier l’Astronomie 187 de novembre 2024.

* Altitudes exprimées vis-à-vis du niveau « 0 » de référence martien : rayon moyen de la planète à l’équateur (3 396 km), déterminé grâce aux données de l’altimètre laser de l’orbiteur Mars Global Surveyor.

Publié dans le magazine l’Astronomie

par Sylvain Bouley | Avr 30, 2025 | Actualités

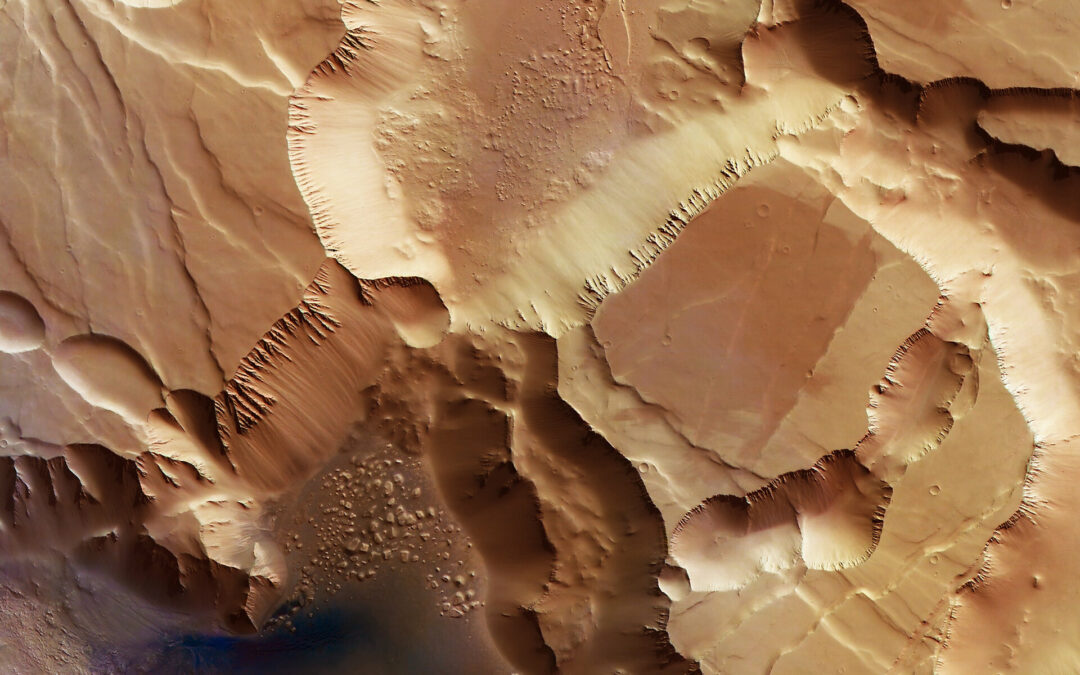

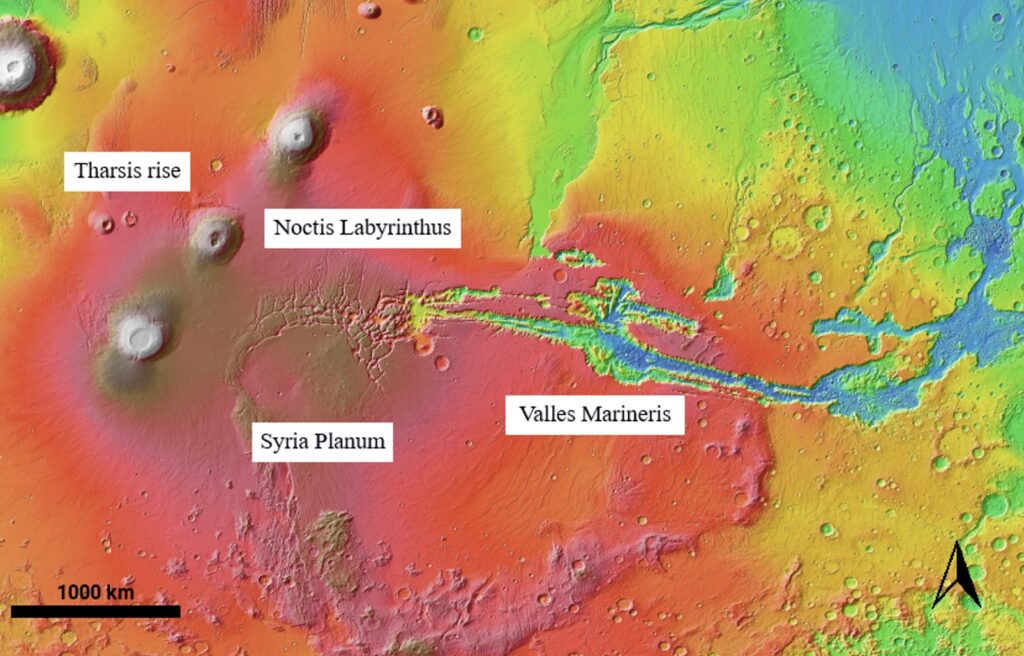

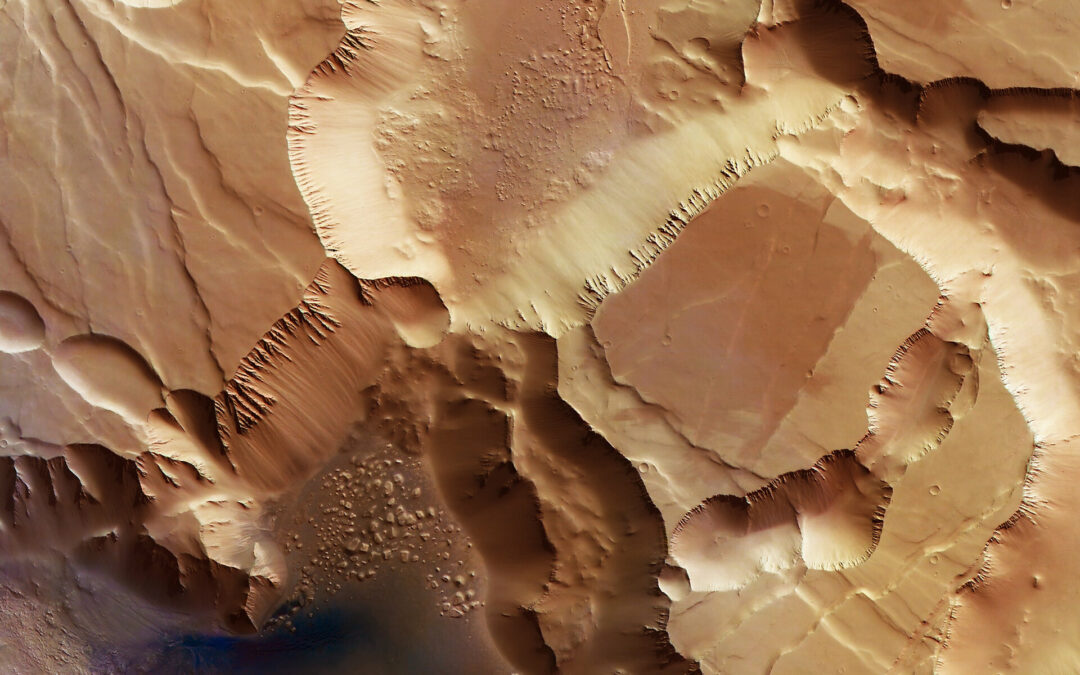

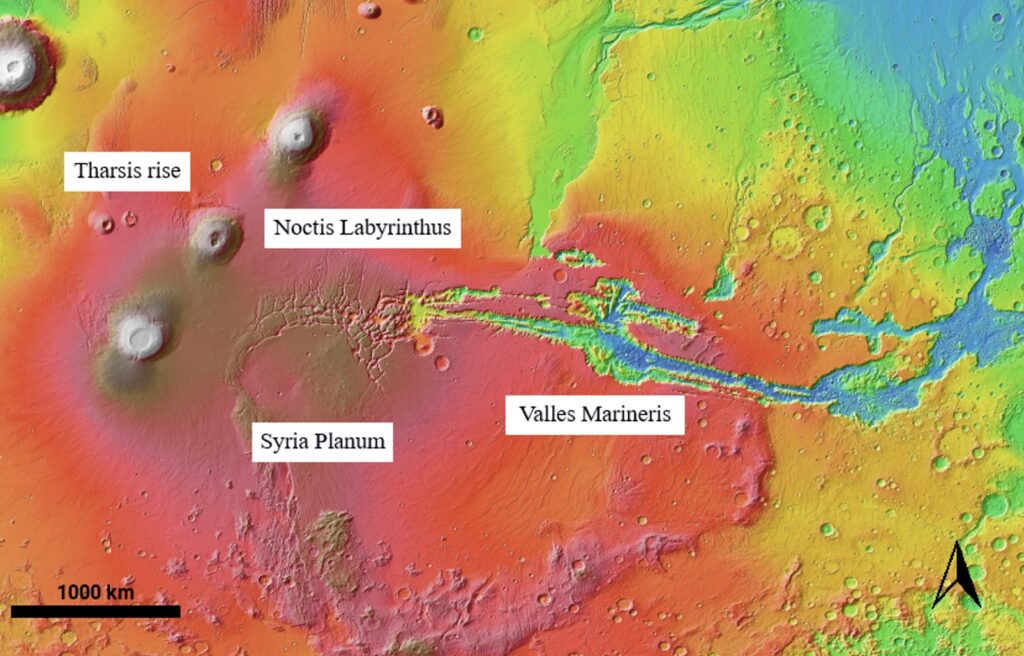

Noctis Labyrinthus relie certaines des formations topographiques les plus significatives de la surface de Mars [Fig. 1]. Il s’étend sur 882 km d’est en ouest et 393 km du nord au sud, délimité par Valles Marineris à l’est, le vaste plateau volcanique de Tharsis à l’ouest et, au sud, par les plaines de lave de Syria Planum. L’activité liée à la mise en place de la province de Tharsis, de Valles Marineris et de Syria Planum est clairement associée à d’intenses activités volcaniques et tectoniques observées à la surface, et a dû participer à la formation de Noctis Labyrinthus.

Figure 1. Contexte topographique de Noctis Labyrinthus et principales caractéristiques géologiques de la zone environnante. La région comprise entre Noctis Labyrinthus et Syria Planum a été identifiée comme une zone d’extension. À l’est de Noctis Labyrinthus se trouve la zone de cisaillement de Valles Marineris, où d’importants groupes de failles d’extension ont été documentés. Vue centrée à -6,625°N_260,625°E. Du bleu au rouge = des basses vers les hautes altitudes.

En raison de sa complexité et du manque de compréhension des divers processus susceptibles d’agir à la surface et en profondeur pour façonner des caractéristiques topographiques aussi remarquables, Noctis Labyrinthus a suscité de nombreux débats. La région présente des reliefs très marqués et dentelés, semblant résulter d’une histoire géologique complexe, impliquant des activités tectoniques [Fig. 1], volcaniques et potentiellement hydrothermales.

Des travaux antérieurs menés par Weitz et al. [1] ont mis en évidence plusieurs périodes d’activité et d’altération aqueuse dans les fossés de Noctis Labyrinthus. Ces résultats ont permis d’étayer des recherches récentes suggérant un paysage karstique, avec des grottes associées, influencé par des processus hydriques ou fluviaux. Rodriguez et al. [2] ont proposé un écoulement d’eau souterraine structurellement contrôlé, à travers des dépôts riches en sels de la croûte supérieure, comme moteur des caractéristiques de surface complexes de la région. Baioni et al. (2017, 2018) [3,4] ont quant à eux suggéré une formation karstique évaporitique avec des grottes associées, liée à la présence d’eau. Chavan et al. [5] ont identifié un processus fluvial sur la base d’une cartographie structurale et d’interprétations de surface. Alternativement, Leone [6] a avancé l’hypothèse d’une évolution érosive ayant conduit à l’effondrement de tubes de lave, tandis que Kling et al. [7] ont proposé une déformation tectonique accompagnée d’une perte d’éléments chimiques volatils. D’autres hypothèses mettent en avant des activités volcaniques et tectoniques [8-10].

Aucun des modèles proposés n’a été unanimement accepté, ce qui montre que Noctis Labyrinthus mérite des observations plus poussées et de nouvelles approches d’étude. Sa surface constitue un enregistrement complexe d’une activité tectonique intense, caractérisée par de multiples réseaux de failles décrochantes [10], orientées selon différentes directions, qui auraient affecté la région tout au long de son histoire. Une étude approfondie de ces systèmes de failles pourrait fournir des informations précieuses sur le contexte tectonique et les épisodes de déformation de Noctis Labyrinthus.

Mayssa El Yazidi, chercheuse tunisienne, étudie Noctis Labyrinthus depuis 2018 afin de percer le mystère de sa formation et des processus impliqués. Elle est actuellement postdoctorante à l’Institut de radioastronomie – Institut national d’astrophysique de Bologne. Une étude récente de El Yazidi et al. (2024) [10] a été publiée, dans laquelle un grand nombre de failles, de grabens et de chaînes de fosses ont été cartographiés et analysés. À l’aide de la caméra stéréo haute résolution (HRSC) à bord de Mars Express (canal nadir ND2), ainsi que de la carte numérique du terrain (DTM) issue du Mission Experiment Gridded Data Record (MEGDR) de l’altimètre laser MOLA (Mars Orbiter Laser Altimeter) embarqué sur Mars Global Surveyor (MGS), une carte structurale détaillée de Noctis Labyrinthus a été élaborée.

L’étude de la distribution spatiale et de l’orientation des systèmes de failles, de la morphologie des chaînes de fosses, ainsi que la corrélation entre ces deux types de structures, a permis d’identifier trois systèmes de failles dans la région étudiée (1)) NS et NNE-SSW, (2)EO et ENE-OSO et (3° NNO-SSE et NO.

L’analyse des orientations, des croisements et des superpositions de failles a révélé de multiples intersections liées à la réactivation de structures héritées. Le premier système semble résulter du champ de contraintes régional, associé à une légère flexion de Valles Marineris. Le second serait généré par un champ de contraintes radiales aplati lié à la formation des volcans boucliers de Syria Planum. Le troisième système pourrait être associé à un processus régional externe, possiblement lié à la province de Tharsis.

Les fosses ont été classées en quatre stades évolutifs par El Yazidi et al. (2024) [10], sur la base de leurs caractéristiques morphométriques. Ces auteurs soutiennent que la formation des chaînes de fosses de Noctis Labyrinthus résulte d’un effondrement de surface consécutif à une chute de pression provoquée par la déflation d’une chambre magmatique associée à la province volcanique de Syria Planum. Ils proposent un modèle de déformation basé sur une extension précoce et la mise en place d’un système magmatique comme moteurs principaux de la formation de Noctis Labyrinthus.

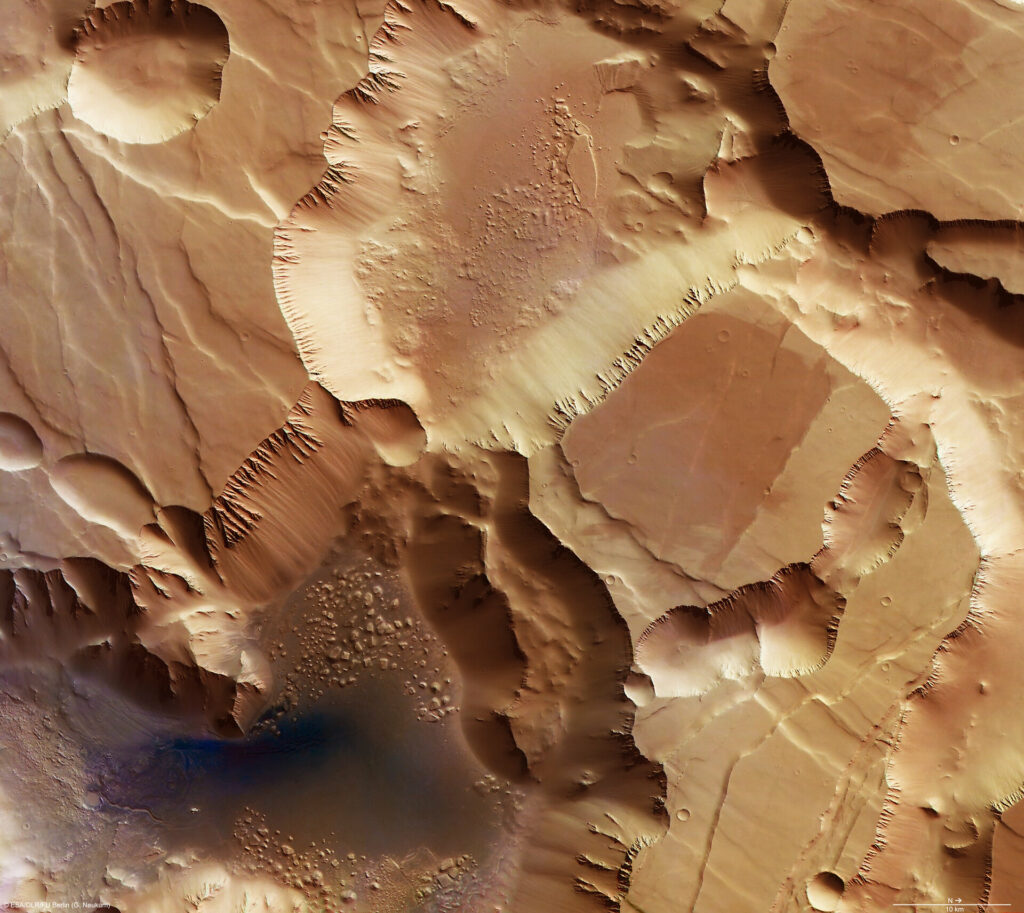

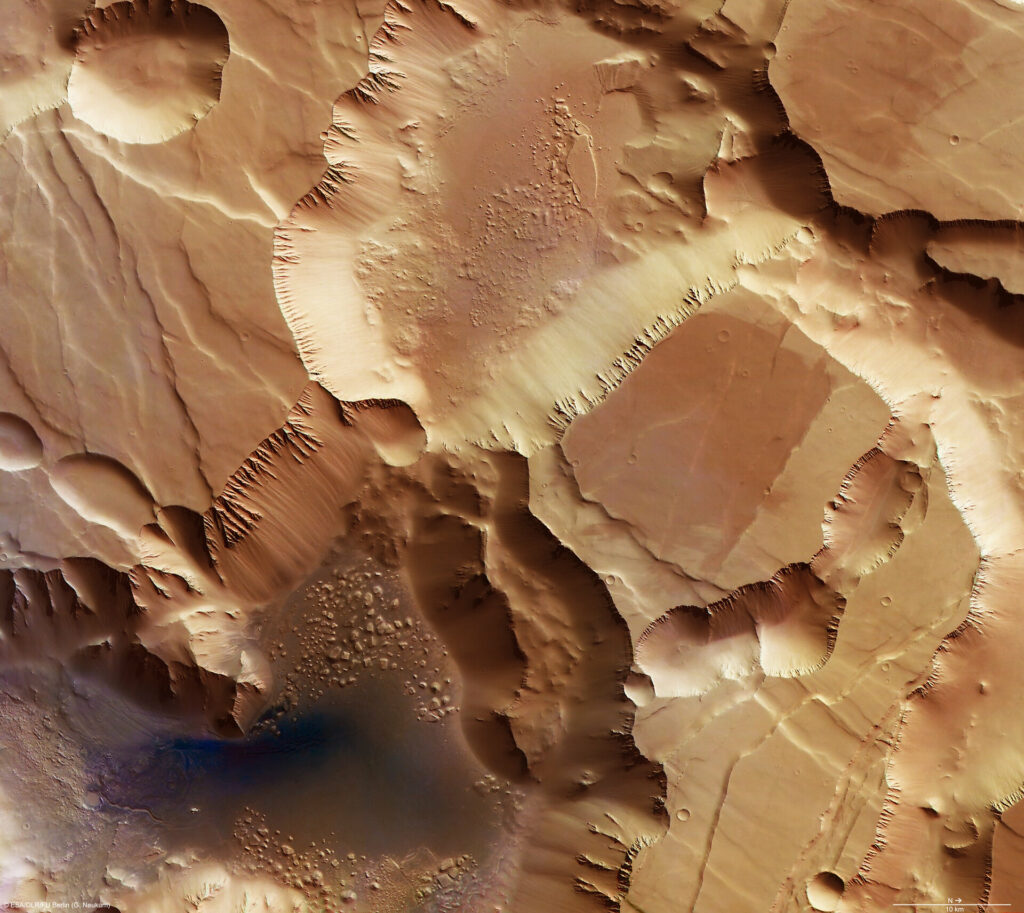

La scène de l’image montre des parties de ces structures de graben qui ont des incisions de 5000 m de profondeur. Elles sont fortement érodées, comme en témoignent les débris au fond du graben. (crédit: HRSC/ESA)

Selon Mayssa El Yazidi des recherches plus approfondies sur Noctis Labyrinthus permettront de mieux contraindre et de révéler les processus géologiques à l’œuvre non seulement sur Mars, mais aussi sur les autres planètes telluriques et corps solides du Système Solaire, qui présentent eux aussi des formations géologiques complexes. En outre, Noctis Labyrinthus pourrait jouer un rôle dans l’exploration humaine future : il a en effet été retenu parmi 47 sites d’atterrissage proposés à la NASA lors du premier atelier de l’agence consacré aux sites d’atterrissage et zones d’exploration pour les missions humaines sur Mars, organisé à Houston (Texas) en octobre 2015.

Mayssa El Yazidi

References:

- Weitz, C.M & Bishop, J.L., 2014. Diversity of hydrated minerals and deposits at Noctis Labyrinthus: implications for the late Hesperian to Amazonian aqueous activity on Mars. Int. Conf. Mars. 1791, 1222. Bibcode: 2014LPICo1791.1222W

- Rodriguez, J.A.P., Zarroca, M., Linares, R., Gulick, V., Weitz, C.M., Yan, J., Fairén, A.G., Miyamoto, H., Platz, T., Baker, V., Kargel, J., Glines, N., Higuchi, K., 2016. Groundwater flow induced collapse and foolding in Noctis Labyrinthus, Mars. Planet. Space Sci.124, 1-14. doi: https://doi.org/10.1016/j.pss.2015.12.009

- Baioni, D., Tramontana, M & Hajna, N. Z., 2017. Karst landforms Within Noctis Labyrinthus, Mars. Acta Carsologica. 46 (1), 73-82. doi:https://doi.org/10.3986/ac.v46i1.4704

- Baioni, D., 2018. Karst Landforms as markers of recent climate change on Mars: An example from a late amazonian epoch evaporate-karst within a trough in western Noctis Labyrinthus. Recent and Current Landscape Evolution of the Red Planet. In: Dynamic Mars. Elsevier, 411-429. doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813018-6.00014-5

- Chavan, A., Sarkar, S., Bhandari, S., 2022. Episodic and declining fluvial processes in Noctis Fossae, Syria Planum Province, Mars. Adv. Space Res. 70, 3205-3219. doi: https://doi.org/10.1016/j.asr.2022.07.032

- Leone, G., 2014. A network of lava tubes as the origin of Labyrinthus Noctis and Valles Marineris on Mars. J. Volcanol. Geotherm. 277, 1-8. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2014.01.011

- Kling, C. L., Byrne, P. K., Atkins, R. M., Wegmann, K. W., 2021. Tectonic deformation and volatile loss in the formation of Noctis Labyrinthus, Mars. J. Geophys. Res. Planets.126 (11), e2020JE006555. doi: https://doi.org/10.1029/2020JE006555

- Mège, D., Cook, A. C., Garel, E., Lagabrielle, Y., Cormier, M.H., 2003. Volcanic rifting at Martian grabens. J. Geophys. Res.108 (E5), E55044. doi:https://doi.org/10.1029/2002JE001852

- Bistacchi, N., Massironi, M., Baggio, P., 2004. Large-scale fault kinematic analysis in Noctis Labyrinthus (Mars). Planet. Space Sci.52 (1-3), 215-222. doi: https://doi.org/10.1016/j.pss.2003.08.015

- El Yazidi, M., Orgel, C., Sefton-Nash, E., De Marchi, G., Bahia, R., Baratoux, D., Bouley, S., Filiberto, J., D’Incecco, P., Leone, G., Slim Shimi, N., Srarfi, F., Bradák, B. (2024). Analysis of faults and pit chains in Noctis Labyrinthus: Implications for early extension and possible magmatic plumbing. Icarus. 415, 116075. doi: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2024.116075.

par Sylvain Bouley | Avr 30, 2025 | Zoom Sur

L’âge du Système solaire est aujourd’hui estimé à 4,567 milliards d’années. La détermination de cet âge, ainsi que les datations d’autres événements très anciens ont été rendues possibles grâce à la mise au point de chronomètres géochimiques très précis basés sur la désintégration de certains isotopes radioactifs.

Vue d’artiste de la nébuleuse protosolaire. (Crédit : NASA/JPL-Caltech)

On sait aujourd’hui que la Terre est âgée d’environ 4,55 milliards d’années (Ga). La naissance du Système solaire est nécessairement antérieure, et on l’estime à 4,567 Ga (un chiffre particulièrement facile à retenir…). À l’échelle de la vie humaine, ou même de la durée d’une civilisation, il est difficile d’imaginer ce que représentent ces âges plus que canoniques. Et comme pour accentuer le caractère insondable de ces durées, on ne disposait pas, jusque vers le début du xxe siècle, de méthode fiable pour les évaluer. Comme nous allons le voir, les datations du Système solaire, de la Terre, ainsi que celles d’autres événements très anciens découlent de la découverte de la radioactivité au tournant des xixe et xxe siècles. Toutefois, si les scientifiques ont vite compris qu’ils pourraient établir des chronomètres à partir de la désintégration radioactive de certains éléments, la mise au point de ces chronomètres a pris plusieurs décennies [1], et la précision actuelle des mesures nécessite des appareils extrêmement performants.

Isotopes radioactifs et chronomètres géochimiques

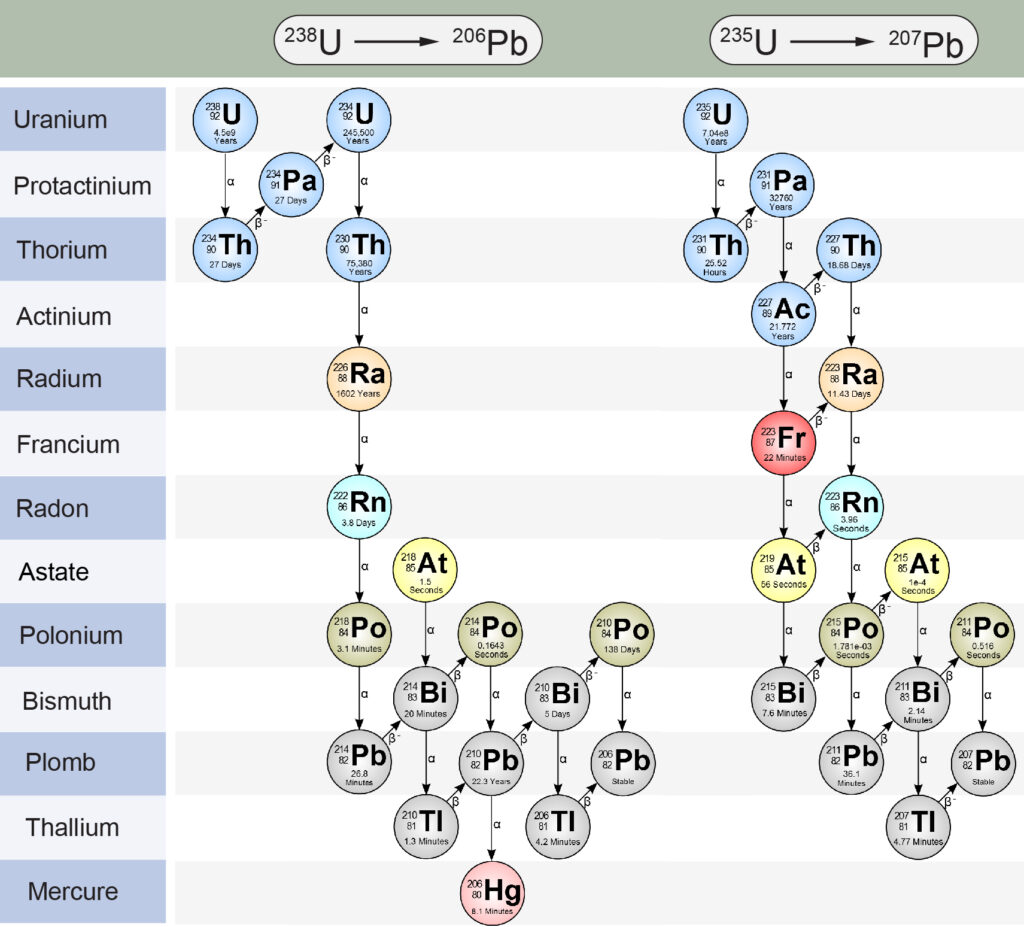

Avant d’entrer plus en détail dans les méthodes de datation, il est important de revenir sur la notion d’isotope radioactif. Rappelons pour commencer que les isotopes d’un élément donné sont des atomes qui possèdent le même nombre de protons (et donc le même numéro atomique, qui définit l’élément en question), mais un nombre de neutrons différent, et donc une masse différente. Certains isotopes sont instables, c’est-à-dire qu’ils se transforment en un autre élément (leur numéro atomique change) soit par émission d’un noyau d’hélium (radioactivité α ; le numéro atomique de l’élément diminue de deux unités), soit par transformation d’un neutron en proton avec émission d’un électron (radioactivité β–, l’isotope « monte » d’un numéro atomique) ou d’un proton en neutron avec émission d’un positron (radioactivité β+ ; l’isotope « descend » un numéro atomique). C’est par exemple le cas du célébrissime isotope 14C du carbone (qui se désintègre par radioactivité β–), ainsi que des isotopes 26Al de l’aluminium (radioactivité β+), 40K du potassium (radioactivité β– et β+) et de tous les isotopes de l’uranium, dont le 235U et le 238U (radioactivité α). On ne peut pas prédire quand exactement un noyau particulier va se désintégrer. En revanche, on peut calculer précisément le temps nécessaire pour que la moitié d’une population initiale d’isotopes d’un élément donné se désintègre. Ce temps, appelé demi-vie, est différent pour chaque isotope. Il est par exemple de 5 700 ans pour le 14C et de 717 000 ans pour l’26Al, ce qui peut sembler très long, mais est très court à l’échelle des temps géologiques et en comparaison des demi-vies du 238U (0,7 Ga), du 40K (1,25 Ga) et du 238U (4,47 Ga) [2].

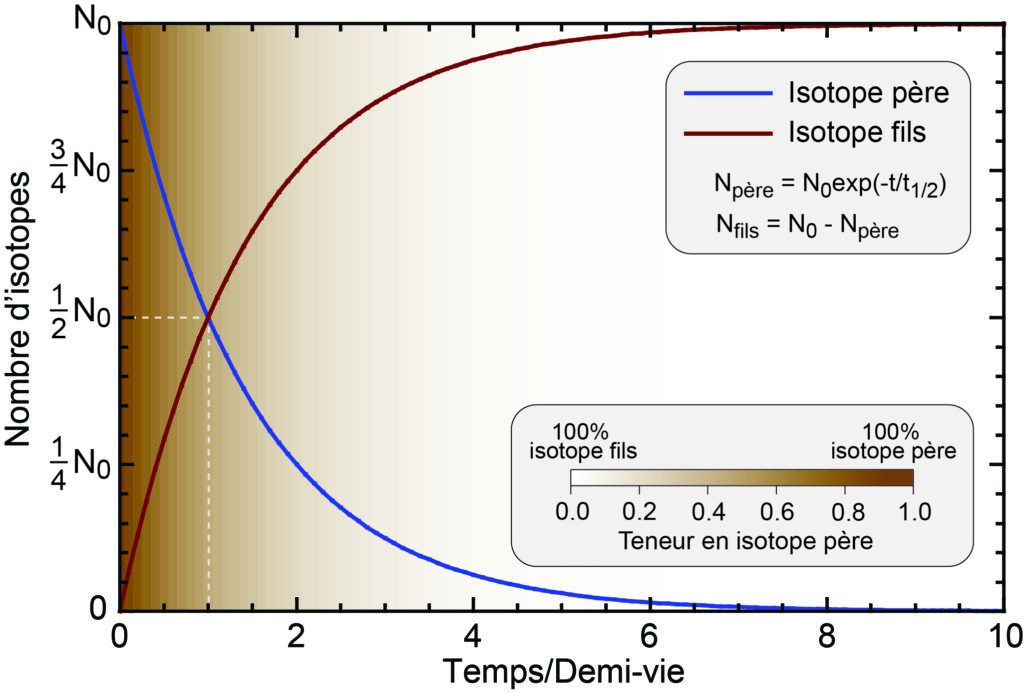

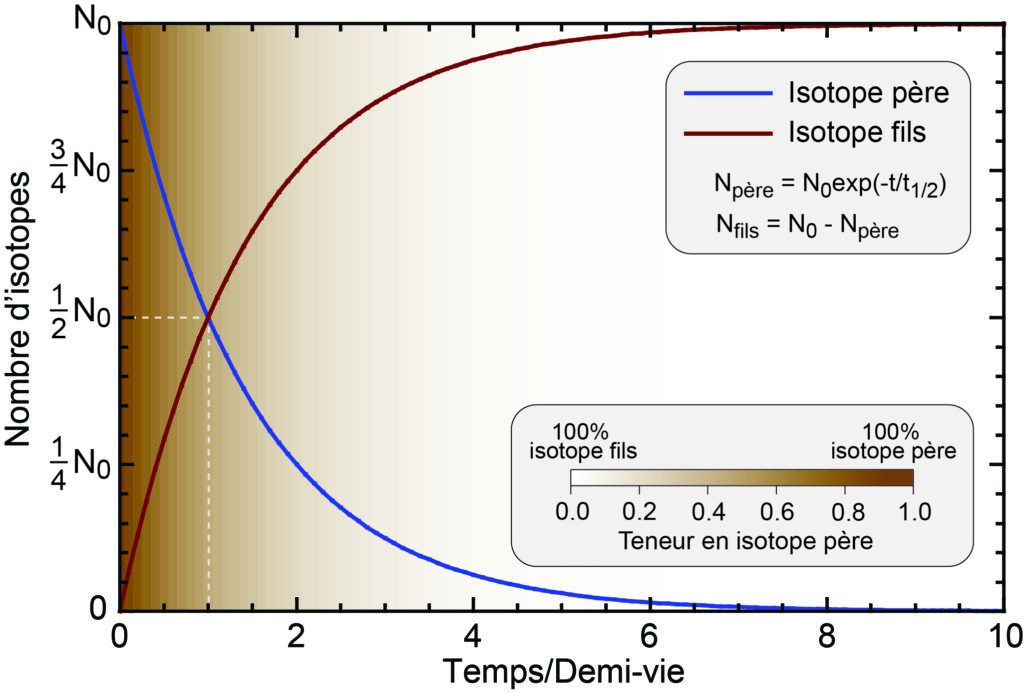

C’est cette propriété statistique : la demi-vie étant à la base des méthodes de datation (on parle aussi de chronomètre) géochimique, l’idée est que, si l’on connaît la quantité d’un isotope dans un échantillon de roche (ou autre) à l’instant où l’événement que l’on souhaite dater se produit, on peut, en mesurant la quantité de cet isotope encore présente aujourd’hui, en déduire le temps écoulé depuis cet événement (fig. 1). En fonction de l’ancienneté supposée d’un événement, on aura recours à des isotopes (chronomètres) de demi-vie plus ou moins longue. Le 14C est très prisé par les archéologues, car il permet de dater des échantillons préhistoriques (os, bois ou tout autre résidu de matière organique) jusqu’à environ 50 000 ans dans le passé. Pour les événements géologiques remontant à des millions, voire des milliards d’années, il faudra faire appel à des chronomètres impliquant des isotopes à longue durée de vie, comme les isotopes de l’uranium (235U et 238U), le 40K ou encore l’isotope 87Rb du rubidium, dont la demi-vie est de 49,7 Ga. Dit comme cela, tout paraît simple. Ça l’est beaucoup moins en pratique, la difficulté principale (mais pas unique) étant de déterminer les teneurs initiales des isotopes impliqués dans les chaînes de désintégration que l’on souhaite utiliser. Pour contourner cette difficulté, les scientifiques ont recours à différentes astuces. Avant d’illustrer cela avec un chronomètre particulièrement important, remontons le temps jusqu’au début du xxe siècle.

-

1. Décroissance radioactive d’un isotope père (courbe bleue) en un isotope fils (courbe rouge). L’axe des abscisses est gradué en unités de temps divisé par la demi-vie de l’isotope père, et le fond de couleur représente la teneur en élément père en fonction du temps. Le nombre d’isotopes pères diminue exponentiellement au cours du temps à partir d’une population initiale (de N0 atomes dans cet exemple). Ce nombre est divisé par deux après un temps égal à une demi-vie de l’isotope père (ligne en tirets), et au bout d’un temps égal à une dizaine de fois cette demi-vie, l’isotope père a quasiment disparu tandis que le nombre d’isotopes fils est très proche de N0. (Crédit : Frédéric Deschamps)

Un peu d’histoire

C’est Pierre Curie qui, le tout premier, a compris que la radioactivité pourrait être utilisée pour dater les roches de façon absolue. En 1902, alors que ce phénomène venait juste d’être découvert, il avait en effet remarqué que l’activité du radium diminuait de moitié tous les 4 jours environ [3]. Ernest Rutherford et Frédéric Soddy lui ont vite emboîté le pas, d’une part en montrant que le phénomène de radioactivité correspond à la transformation d’un élément père en un élément fils accompagnée de l’émission d’une particule énergétique (par exemple, un noyau d’hélium dans le cas de la radioactivité α), d’autre part en définissant le concept de demi-vie. Ils identifient également des chaînes de désintégration radioactives (plus précisément certaines étapes de celles-ci), en particulier celles de l’uranium et du thorium. En 1905, ces découvertes amènent Robert Strutt (Lord Rayleigh) à proposer une méthode de datation basée sur la mesure de la quantité d’hélium contenu dans les roches, méthode vite abandonnée, car il s’aperçoit que l’hélium contenu dans les roches peut facilement s’échapper vers l’atmosphère. De son côté, Bertram Boltwood parvient à établir que le produit final de la désintégration de l’uranium est le plomb. Il en déduit que la mesure des teneurs en ces éléments dans une roche devrait permettre de dater cette dernière. Les mesures qu’il réalise sur différents types de roches s’échelonnent entre 400 millions d’années (Ma) et 2,2 Ga. Un peu plus tard, entre 1908 et 1913, Soddy identifie des étapes supplémentaires des chaînes de désintégration, et propose le concept d’isotope, concept rapidement validé, notamment pour l’uranium et le plomb. Les travaux de Soddy ont aussi permis de clarifier les chaînes de désintégration radioactives en identifiant certains produits de ces chaînes à des isotopes d’éléments déjà connus [4]. Tous les ingrédients (ou presque) sont désormais en place pour mettre au point les méthodes de datation radioactive fiables et établir des échelles de temps géologiques (et planétologiques) absolues.

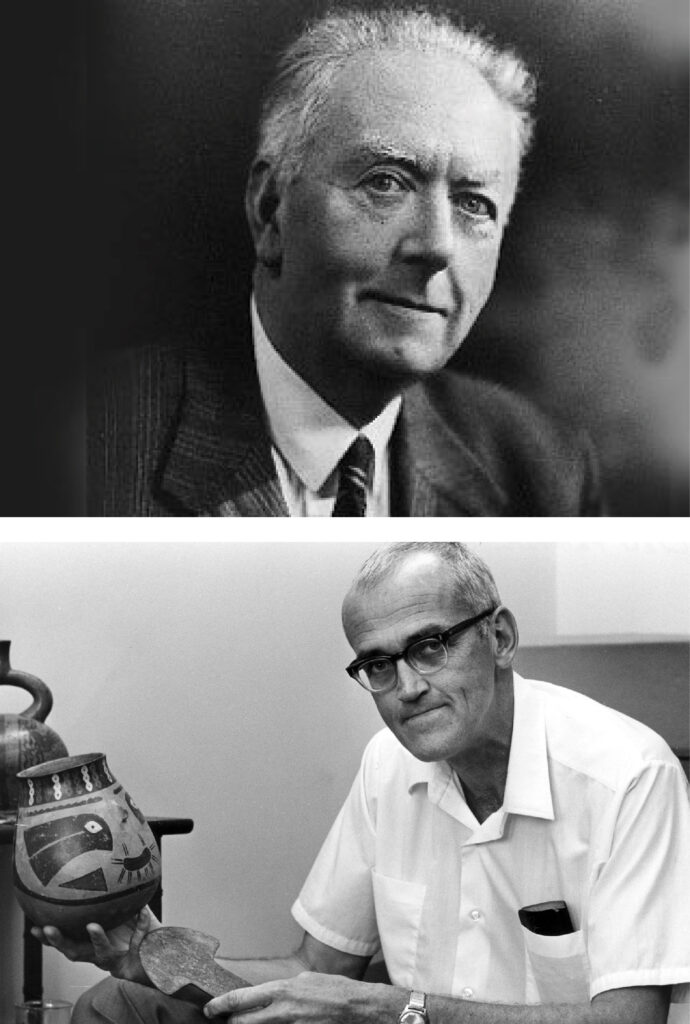

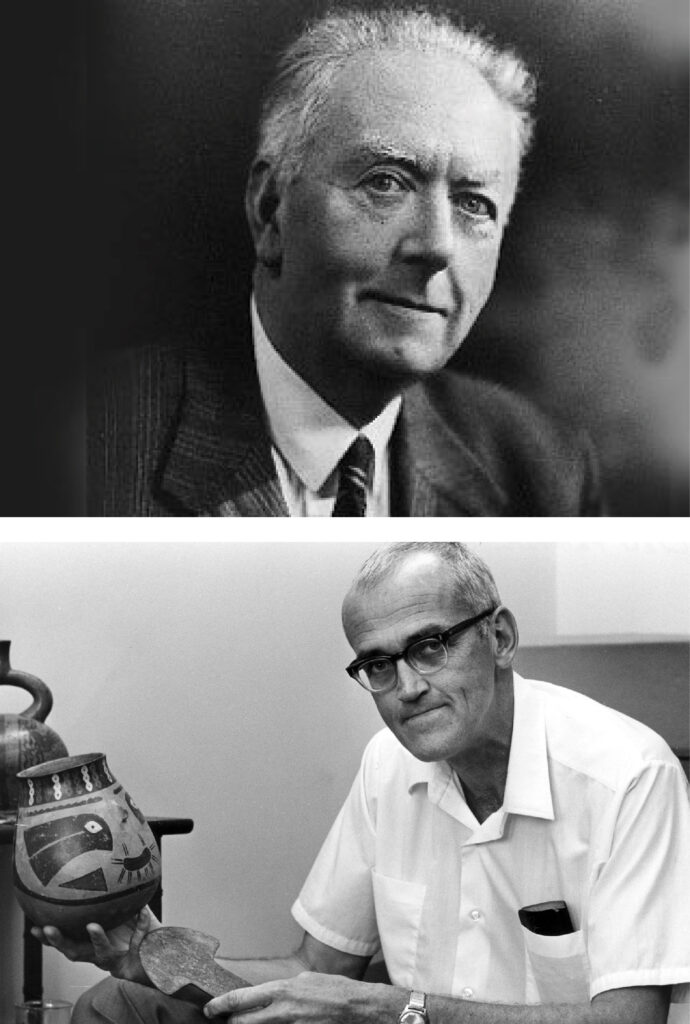

C’est à cela que s’attachera le géologue Arthur Holmes (fig. 2) pendant plus de trois décennies [5]. Dès 1911, Holmes entreprend de dater, à l’aide du chronomètre uranium-plomb (U-Pb), les roches caractéristiques des différentes strates (ou couches) géologiques. Jusqu’à l’avènement des datations radiochronologiques, la succession de ces couches offrait une chronologie relative permettant de classer les événements du plus jeune au plus ancien, mais pas de donner un âge à la Terre. En 1935, Holmes publie une échelle absolue jusqu’au début du Cambrien (qu’il estime à 510 Ma ; à comparer avec la valeur aujourd’hui admise de 542 Ma). Il remarque aussi que certaines roches (précambriennes) sont âgées de 1,9 Ga et plus, et que par conséquent la Terre et le Système solaire sont encore plus vieux. Toutefois, la précision de la méthode utilisée par Holmes repose sur l’hypothèse que tous les isotopes du plomb sont issus de désintégrations radioactives, ce qui est inexact. À partir des années 1940, géologues et physiciens cherchent donc un moyen de contourner ce problème. Holmes remarque qu’en utilisant conjointement les chaînes de désintégration des isotopes 235U et 238U, qui aboutissent chacune à un isotope différent du plomb, il est possible de déduire un temps absolu sans que l’on ait besoin de connaître les teneurs initiales relatives en ces isotopes. C’est essentiellement cette idée qui est mise en œuvre dans le chronomètre Pb-Pb (plomb-plomb), que nous allons maintenant décrire plus en détail.

2. À partir du chronomètre uranium-plomb (U-Pb), Arthur Holmes (en haut) a réalisé les premières datations absolues des séquences stratigraphiques établies par les géologues. Vers le milieu des années 1940, il a également développé le chronomètre plomb-plomb (Pb-Pb), simultanément et indépendamment mis au point par le physicien Friedrich Houtermans. Vers le milieu des années 1950, le géochimiste Clair Patterson (en bas) a affiné les méthodes de mesure, ce qui lui a permis de déterminer l’âge de la Terre en appliquant le chronomètre Pb-Pb aux météorites de Canyon Diablo. (Crédits : Geological Society of Glasgow et California Institute of Technology)

Le chronomètre Pb-Pb

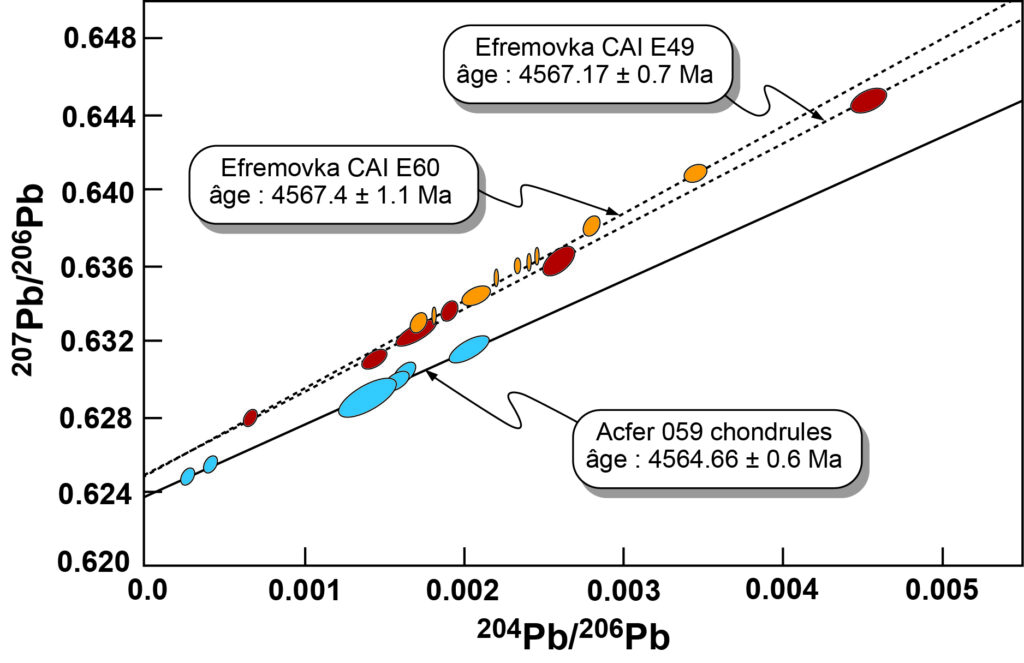

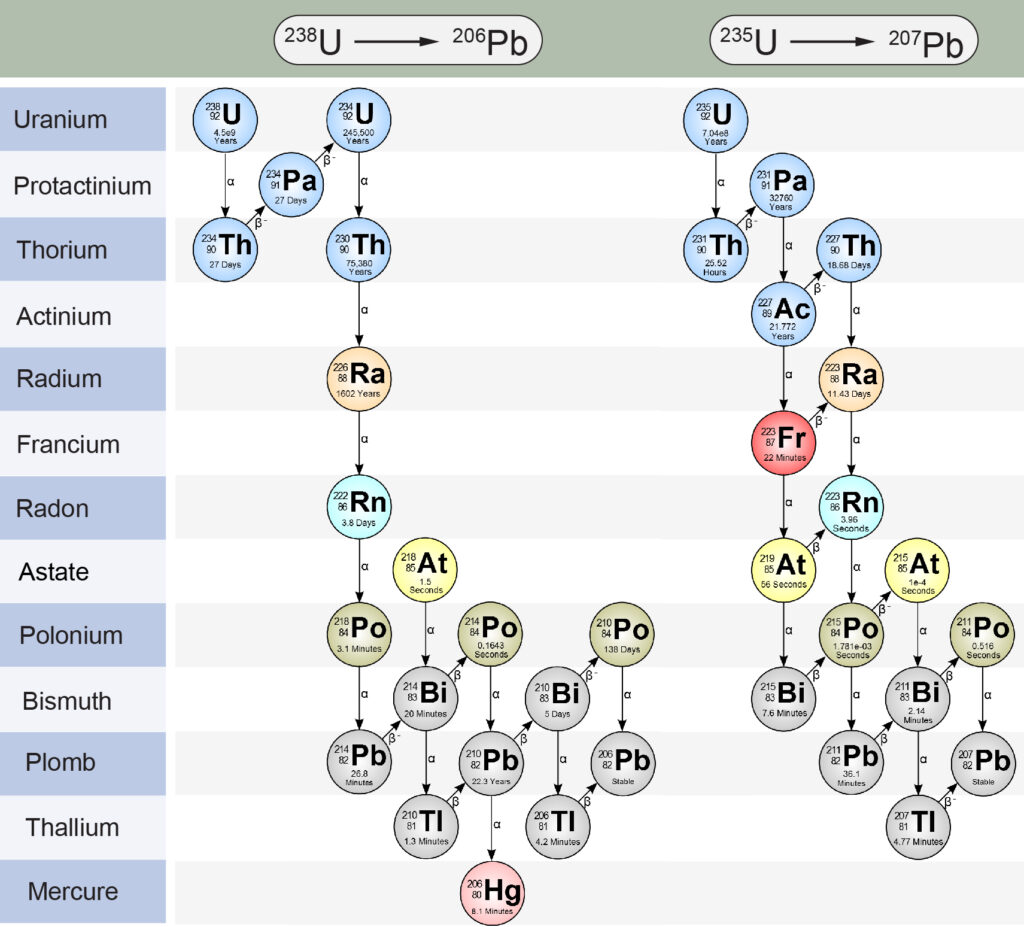

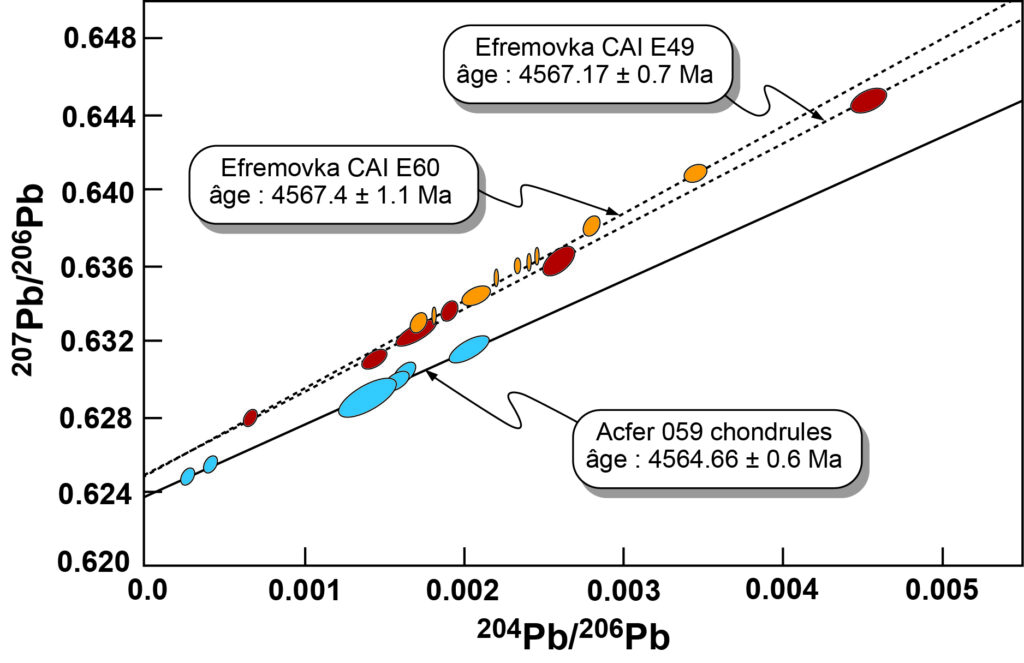

Le chronomètre Pb-Pb, mis au point simultanément et indépendamment par Arthur Holmes et par le physicien Friedrich Houtermans dans les années 1940, est l’un des chronomètres les plus utilisés par les scientifiques pour dater les roches. Comme il est basé sur la désintégration des isotopes 235U et 238U de l’uranium (dont on a vu que les demi-vies sont très longues), ce chronomètre est particulièrement adapté à la datation des événements très anciens. Ainsi, c’est ce chronomètre que Clair Patterson (fig. 2) a utilisé en 1956 pour déterminer l’âge de la Terre à partir des météorites de Canyon Diablo. Il a également été utilisé pour dater les échantillons de roches lunaires rapportés par les missions Apollo et, plus récemment, par la sonde chinoise Chang’e-5. Pour contourner le problème des teneurs initiales en éléments père et fils (ici, les isotopes de l’uranium et du plomb), la méthode Pb-Pb combine deux chaînes de désintégrations radioactives (fig. 3) : d’une part, la désintégration de 235U en 207Pb via une dizaine de désintégrations intermédiaires, et d’autre part la désintégration de 238U en 206Pb, en passant, là aussi, par une quinzaine de réactions intermédiaires. Les isotopes 207Pb et 206Pb, dont on mesure les teneurs actuelles dans l’échantillon (roche terrestre ou météorite) que l’on souhaite dater, sont, évidemment, tous deux stables. Chacune de ces deux chaînes radioactives fait intervenir de nombreux isotopes intermédiaires, tous radioactifs, mais de demi-vies très inférieures aux demi-vies de 235U et 238U. Autrement dit, c’est la première étape de chacune de ces chaînes (désintégrations de 235U en 231Th, et de 238U en 234Th) qui contrôle les temps nécessaires à la formation et l’accumulation de 207Pb et 206Pb dans les roches. L’astuce consiste à mesurer aussi la teneur en 204Pb, un autre isotope du plomb, puis à calculer les rapports d’abondance 207Pb/204Pb et 206Pb/204Pb. Le 204Pb est lui aussi stable et surtout il n’est le produit d’aucune chaîne de désintégration radioactive. Sa teneur est donc restée la même au cours du temps, depuis la formation de la roche et jusqu’au moment de la mesure. Les mesures des teneurs en 204Pb, 206Pb et 207Pb sont ensuite répétées en différents points (minéraux) de la roche. On obtient alors des valeurs des rapports 207Pb/204Pb et 206Pb/204Pb a priori différentes pour chaque point, mais qui doivent s’aligner le long d’une droite. Cela tient au fait que lors de la formation de la roche, l’abondance totale en plomb (c’est-à-dire la somme des abondances de tous les isotopes de cet élément) a pu varier d’un endroit à l’autre de cette roche, tandis que les abondances relatives de chaque isotope étaient, elles, constantes. On peut alors montrer que la pente de cette droite ne dépend que du rapport actuel entre les isotopes 235U et 238U (235U/238U, lequel est remarquablement constant à 1/137,88 d’une roche ou d’une météorite à l’autre), et… du temps écoulé depuis la formation de la roche. La mesure de la pente de la droite 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb, que l’on appelle aussi isochrone, permet ainsi de mesurer l’âge d’une roche. À noter que certains travaux préfèrent représenter 207Pb/206Pb en fonction de 204Pb/206Pb : la présentation est différente, mais la méthode reste la même.

3. Les chaînes de désintégration radioactives du 238U vers le 206Pb et du 235U vers le 207Pb impliquées dans le chronomètre Pb-Pb. Chacune de ces chaînes fait intervenir une succession de désintégrations α (émission d’un noyau d’hélium) et β– (transformation d’un neutron en proton), avec des demi-vies différentes (temps indiqué au bas de chaque case). Les demi-vies du 238U et du 235U étant beaucoup plus longues que celles des autres isotopes impliqués, la durée totale nécessaire pour aboutir au 206Pb et au 207Pb est largement dominée par la première désintégration de chaque chaîne (238U en 234Th et du 235U en 231Th). (Crédit : modifié d’après Washington University in St-Louis)

L’âge du Système solaire

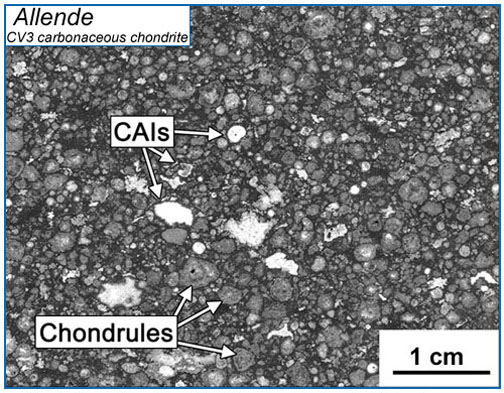

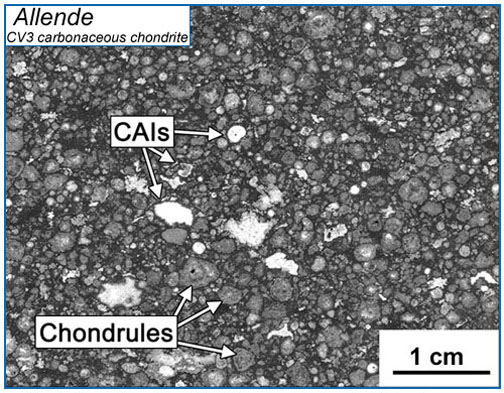

Il est maintenant temps de répondre à la question posée dans le titre de cet article. Le petit détour par le chronomètre Pb-Pb n’aura pas été inutile, car c’est précisément avec cette méthode appliquée aux inclusions calcium-aluminium (les fameuses CAI ; fig. 4) contenues dans certaines chondrites carbonées que plusieurs équipes ont pu, au début des années 2010, déterminer l’âge du Système solaire (fig. 5). Comme leur nom l’indique, les CAI sont composées de minéraux riches en calcium et en aluminium, qui sont très réfractaires (au sens physique de ce terme), car ils condensent à des températures supérieures à 1 700 K. C’est pourquoi on pense que ces grains sont les premiers matériaux à avoir condensé dans la nébuleuse protosolaire, et que cela a dû se produire très peu de temps après l’allumage du Soleil, alors que ce dernier était très actif. Par extension, leur formation est un excellent jalon pour dater la naissance du Système solaire, et ce d’autant plus que l’on peut, grâce au chronomètre Pb-Pb, mesurer leur âge de façon absolue.

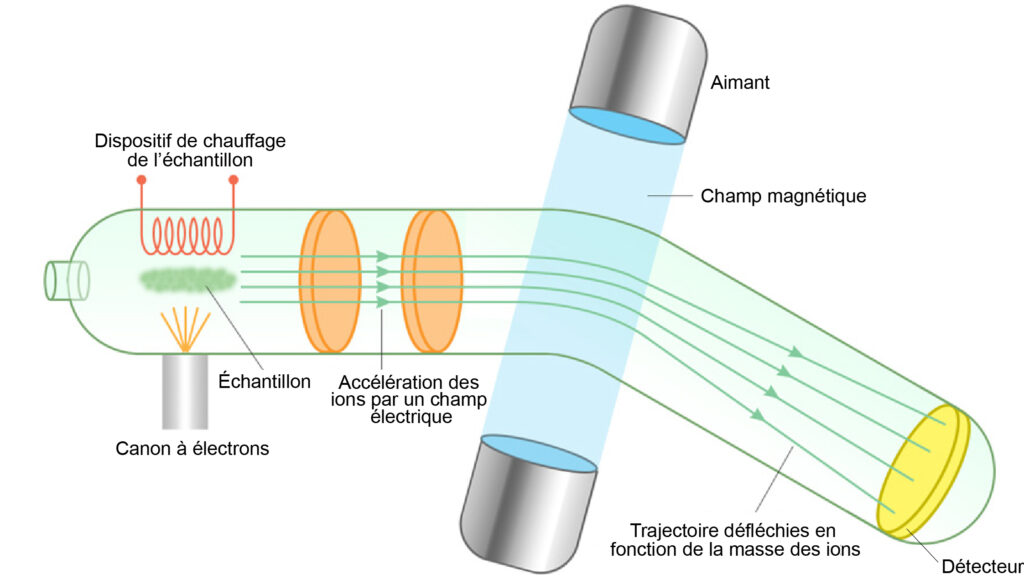

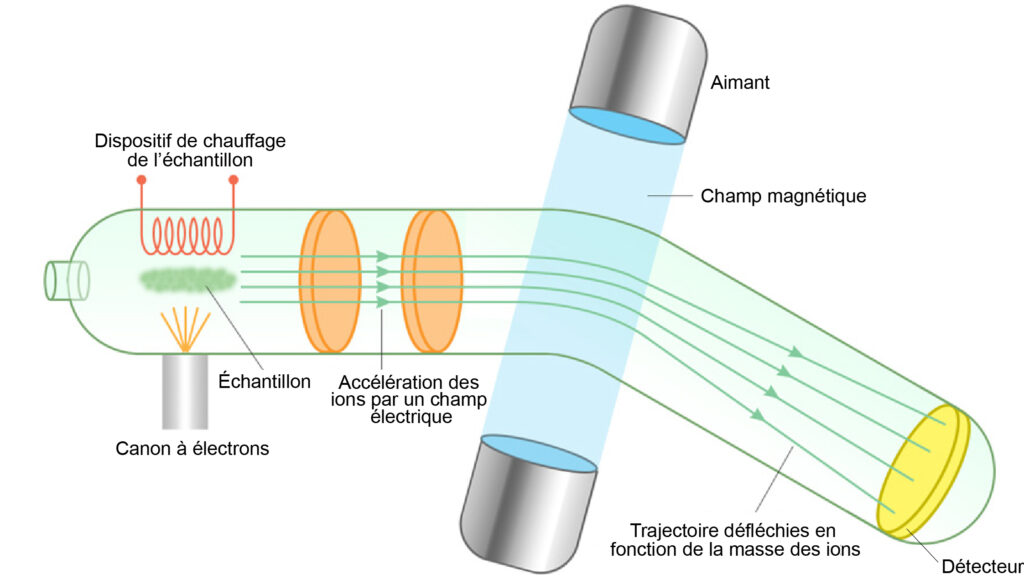

D’autres systèmes isotopiques que le chronomètre Pb-Pb ont également été utilisés pour dater les CAI. Ceux-ci parviennent à des résultats quasiment identiques. Par exemple, le chronomètre néodyme-uranium (Nd-U), qui représente le rapport 235U/238U en fonction du rapport 144Nd/238U, donne un âge légèrement supérieur (4,566 Ga), mais compatible avec les âges prédits par le chronomètre Pb-Pb. Les barres d’erreur sur les mesures (que l’on oublie parfois de mentionner) sont de quelques centaines de milliers d’années, donc très petites. Cette précision élevée est l’occasion de dire un mot sur les mesures des rapports isotopiques elles-mêmes. Celles-ci sont réalisées avec des spectromètres de masse (fig. 6), dont le principe est de séparer les ions contenus dans un gaz ou un fluide en fonction de leur masse (plus exactement en fonction du rapport entre leur masse et leur charge électrique, m/q), d’abord en les accélérant grâce à un champ électrique, puis en les faisant passer à travers un champ magnétique avant de les envoyer vers un réseau de détecteurs. La trajectoire de ces ions est fonction du rapport m/q, si bien que des ions de masses différentes arrivent sur différents détecteurs. On peut ainsi compter les quantités respectives de différents isotopes (ionisés) contenus dans un matériau donné, et déterminer la composition isotopique de ce matériau. Lorsque l’on souhaite déterminer l’âge d’un échantillon rocheux, il faut au préalable ajouter un système de chauffage permettant de vaporiser et d’ioniser cet échantillon. Les isotopes des éléments impliqués dans les chronomètres géochimiques sont souvent présents en très petites quantités (quelques millionièmes de la masse totale). Cela nécessite des mesures très précises, auxquelles les spectromètres de masse modernes ont accès.

4. Détail de la météorite d’Allende montrant des inclusions riches en calcium et en aluminium (CAI). (Crédit : G. J. McPherson et A. Boss, 2011)

5. Détermination de l’âge du Système solaire à partir de la mesure des rapports isotopiques du plomb (chronomètre Pb-Pb) dans les inclusions calcium-aluminium (CAI) de météorites chondrites carbonées (ici Efremovka). Les mesures effectuées sur différents échantillons d’une CAI donnée s’alignent le long d’une droite dont la pente permet de déterminer l’âge de cette CAI. Les âges mesurés pour deux CAI de la météorite Efremovka sont quasiment identiques, à 4,567 Ga. La datation de chondrules dans d’autres météorites (ici Acfer), toujours avec le chronomètre Pb-Pb, montre que ces chondrules sont plus jeunes que les CAI de quelques millions d’années. (Crédit : Amelin et al., 2010)

6. Principe du spectromètre de masse. Cet appareil permet de séparer des ions de masses différentes en les accélérant avec un champ électrique, puis en les soumettant à un champ magnétique qui défléchit leur trajectoire en fonction de leur masse (les masses les plus faibles subissant une déflexion plus importante). (Crédit : ChemistryLearnier.com)

Deux chronomètres relatifs

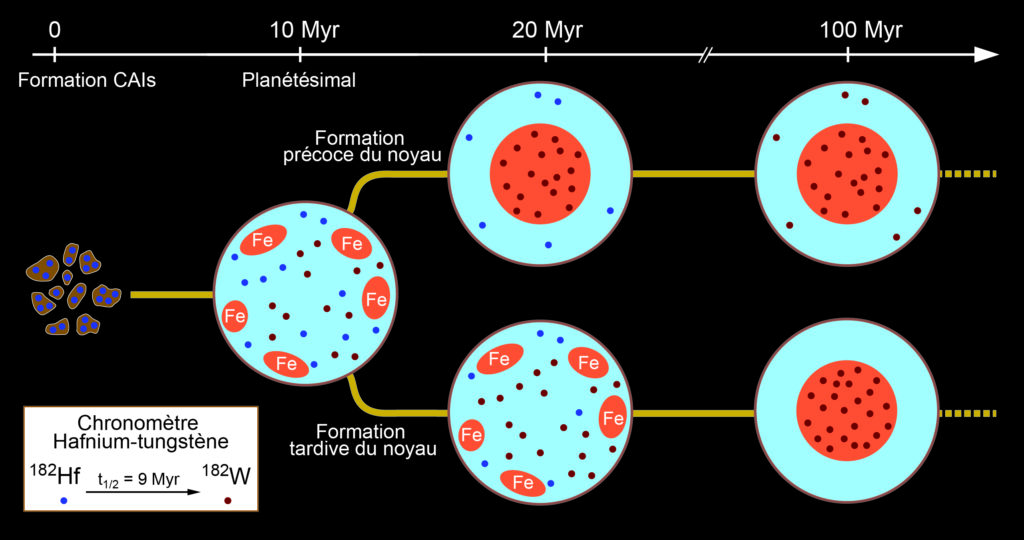

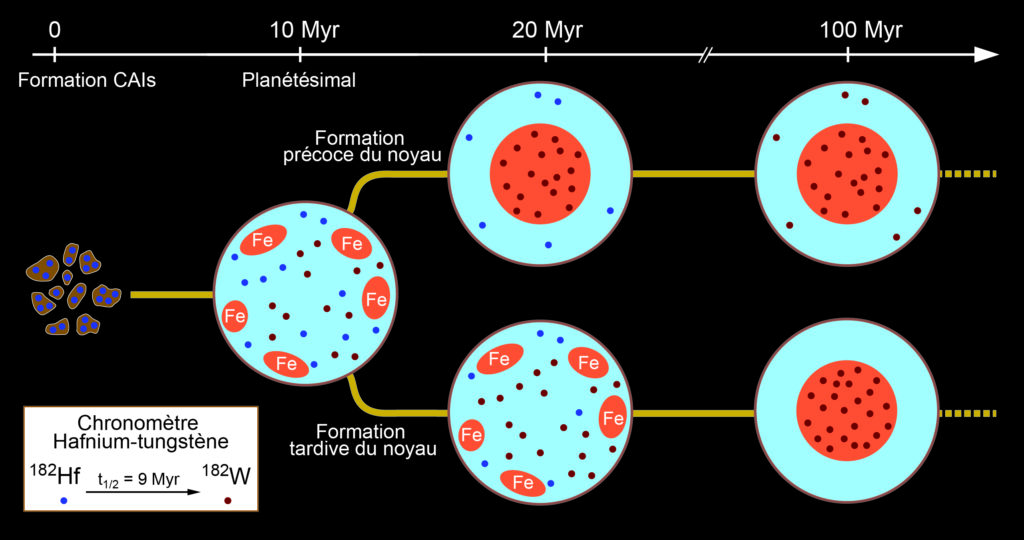

Le chronomètre Pb-Pb est très utile, car il permet de déterminer l’âge absolu d’une roche ou d’une météorite. Pour reconstruire l’histoire du Système solaire, les scientifiques ont aussi mis au point des chronomètres relatifs, qui permettent de mesurer le temps écoulé entre deux événements particuliers dont on ne connaît pas forcément l’âge absolu. On peut comparer les chronomètres relatifs à un sablier : on ne sait pas exactement quand le sablier a été retourné, mais on connaît très précisément le temps nécessaire pour qu’une quantité de sable donnée s’écoule du compartiment du haut vers le compartiment du bas. L’avantage des chronomètres relatifs est qu’ils peuvent s’appuyer sur des isotopes de demi-vie relativement courte (quelques millions d’années ou moins) présents dans les matériaux primitifs du Système solaire. Ces isotopes sont aujourd’hui éteints, mais ils ont laissé des signatures, sous forme d’éléments fils, dans les roches. Par exemple, en mesurant la quantité de ces éléments fils dans deux échantillons d’âges a priori différents, on peut mesurer le temps écoulé entre les formations de ces deux échantillons. Prenons deux exemples concrets. Le premier exemple est basé sur l’isotope 26Al de l’aluminium et permet de poser une limite supérieure au temps écoulé entre l’explosion de la supernova qui a ensemencé le Système solaire (et dont les ondes de choc ont sans doute provoqué la contraction du nuage de gaz qui en est à l’origine) et la formation des premiers matériaux de ce Système. L’26Al est essentiellement produit dans les supernovæ, et il se désintègre en 26Mg, le second isotope le plus abondant du magnésium. Sa demi-vie est relativement courte, 717 000 ans, si bien qu’une population initiale d’26Al est considérée comme éteinte au bout d’une dizaine de millions d’années. La présence de 26Mg dans les météorites est en soi un indice que le Système solaire s’est formé très rapidement et peu de temps après l’explosion de la supernova, quelques dizaines de millions d’années au plus, car il indique que de l’26Al était bien présent au moment où ces météorites se sont formées. Bien sûr, il faut tenir compte du fait que du 26Mg était déjà présent lors de la formation du Système solaire et a été lui aussi incorporé dans les météorites. Pour cela les géochimistes mesurent les rapports 26Mg/24Mg et 27Al/24Mg et représentent dans un graphique le premier en fonction du second. L’alignement de ces mesures le long d’une droite indique un enrichissement en 26Mg par rapport à une valeur que l’on ne connaît pas forcément, et donc la présence initiale d’26Al. Le second exemple implique les isotopes 182Hf de l’hafnium et 182W du tungstène, et permet de dater la formation des noyaux planétaires (figure). Le 182Hf se désintègre en 182W avec une demi-vie de 8,9 millions d’années, donc, là encore, relativement courte. Par ailleurs, l’hafnium est lithophile, c’est-à-dire qu’il se lie préférentiellement avec les roches, tandis que le tungstène est, au contraire, sidérophile, c’est-à-dire qu’il se lie avec le fer. Lors de la formation du noyau, le fer va entraîner avec lui le tungstène présent à cet instant vers le centre de la planète (ou du planétésimal), mais pas l’hafnium. Si le noyau se forme tardivement (100 millions d’années ou plus), toute la population de 182Hf initialement présente aura, au moment de cette formation, eu le temps de se désintégrer en 182W. Ce dernier sera alors entraîné par le fer dans le noyau, et il n’en restera presque plus dans le manteau. À l’inverse, dans le cas d’une formation précoce, du 182Hf sera toujours présent dans le manteau après que le noyau se sera formé, et sa désintégration y produira, par la suite, du 182W. La quantité de 182W présente aujourd’hui dans le manteau terrestre (ou dans les météorites qui sont issues des manteaux des planétésimaux) permet donc d’estimer à quel moment planètes et planétésimaux se sont différenciés. Les mesures montrent que cela s’est produit assez tôt dans l’histoire du Système solaire, entre 30 et 40 Ma après la formation des inclusions calcium-aluminium (CAI).

Le chronomètre hafnium-tungstène et la formation des noyaux planétaires. Lors de leur formation, les planétésimaux contiennent une certaine quantité de l’isotope 182Hf du hafnium. Ce dernier est instable et se désintègre en 182W du tungstène avec une demi-vie de 9 millions d’années (Myr). Il disparaît entièrement en environ 100 Myr. Le tungstène est sidérophile, c’est-à-dire qu’il se lie facilement avec le fer et qu’il est entraîné par celui-ci lors de la formation du noyau. L’hafnium, à l’inverse, est lithophile et reste dans le manteau. Selon la quantité de 182W présente dans les météorites rocheuses (issues du manteau des planétésimaux), on peut estimer combien de temps après la formation des inclusions calcium-aluminium (CAI) les noyaux des planétésimaux et des planètes rocheuses se sont formés. Les mesures actuelles montrent que ces formations se sont produites entre 30 et 40 Myr après la formation des CAI. (Crédit : F. Deschamps)

L’âge du Système solaire, vraiment ?

Revenons un instant sur l’hypothèse que les CAI se sont formées au tout début de l’histoire du Système solaire, très peu de temps avant que le Soleil ne s’allume. Cette hypothèse est confortée par d’autres indices de nature géochimique, en particulier le fait que certaines CAI présentent une quantité anormalement élevée de l’isotope 10B du bore, liée la désintégration de l’isotope 10Be du béryllium. Le 10Be, dont la demi-vie est relativement courte (1,39 million d’années), résulte lui-même de la spallation (ou décomposition) d’éléments plus lourds sous l’effet de rayonnements à haute énergie, par exemple de rayons X émis par les très jeunes étoiles, avant qu’elles ne rejoignent la séquence principale (phase T Tauri). La présence de 10Be dans les CAI suggère ainsi que ces grains se sont formés à une époque où le Soleil était lui-même au stade T Tauri.

Reste que l’on peut, avec raison, vouloir discuter la façon de définir l’âge du Système solaire ou même celui de la Terre. Les formations de l’un et de l’autre ne sont pas des événements ponctuels, mais comportent plusieurs phases qui s’inscrivent elles-mêmes dans la durée. Ce sont, dans le premier cas, la contraction d’un nuage de gaz, la formation et l’allumage d’une protoétoile en son centre, puis le passage de cette étoile par la phase T Tauri avant qu’elle n’accède à la séquence principale, la condensation de résidus dans le disque protoplanétaire et l’assemblage (l’accrétion) de ceux-ci en planétésimaux. Dans le second cas, la formation de « briques » fondamentales (dont les météorites sont les résidus), l’accrétion de ces briques pour former une proto-Terre, la différenciation de celle-ci en un noyau et un manteau, et sa collision avec une planète plus petite (Théia). Quels événements retenir pour définir la naissance du Système solaire et celle de notre planète ? Pourquoi la formation des CAI dans le premier cas et celle des météorites chondrites carbonées dans le second ? Une manière de répondre à cette question (ou de la contourner) est de remarquer que les séquences d’événements que l’on vient d’esquisser se sont déroulées dans des laps de temps relativement brefs, quelques millions à quelques dizaines de millions d’années. Autrement dit, un mouchoir de poche à l’échelle des temps géologiques. Plusieurs éléments ont permis d’établir cette chronologie, notamment, et là aussi, la mesure des rapports d’abondance de certains isotopes, utilisés cette fois-ci pour définir des échelles de temps relatives (encadré). Par ailleurs, les modèles d’évolution stellaire estiment la durée des phases de contraction du nuage initial et d’allumage de l’étoile à quelques centaines de milliers d’années au total, et celle de la phase T Tauri (au cours de laquelle les CAI se sont formées) à quelques millions d’années. Enfin, l’observation directe (en infrarouge) de planètes dans les disques protoplanétaires de très jeunes étoiles (quelques millions d’années) conforte l’idée que, dans sa prime jeunesse, le Système solaire a évolué très rapidement. Dans ce contexte, la formation des CAI, dont l’âge fournit la datation absolue la plus ancienne et la plus fiable que l’on puisse effectuer, est effectivement un bon point de repère pour dater la formation du Système solaire.

Frédéric DESCHAMPS | IESAS, Taipei, Taïwan

Notes

- Voir à ce sujet les trois derniers chapitres de l’excellent livre de Pascal Richet L’Âge du monde – À la découverte de l’immensité du temps, aux éditions du Seuil. Les lecteurs anglophones pourront aussi se tourner vers The Chronologers’ Quest – The Search for the Age of the Earth, de Patrick Wyse Jackson, paru chez Cambridge University Press.

- À l’inverse, d’autres isotopes ont une demi-vie beaucoup plus courte, par exemple de l’ordre de la seconde pour les isotopes 207Ra et 208Ra du radium, et de quelques milliardièmes de seconde pour certains isotopes exotiques.

- Il s’agissait de l’isotope224Ra, dont la demi-vie est plus précisément de 3,6319 jours.

- Par exemple le thorium-X, première étape de la décroissance du 232Th (dont la demi-vie est de 14,1 Ga), et qui est en fait l’isotope 228Ra du radium, lui-même instable avec une demi-vie de 5,7 ans.

- Arthur Holmes est également le promoteur de l’idée que le manteau terrestre est animé de grands mouvements de convection, en notant qu’en surface, ce mécanisme permet d’entretenir la dérive des continents.

Publié dans le magazine l’Astronomie

par Sylvain Bouley | Avr 30, 2025 | Au fil des étoiles

Madagascar est souvent célébrée pour sa biodiversité unique, mais un autre trésor, bien moins connu, mérite tout autant d’attention : son ciel nocturne. Encore relativement épargnée par la pollution lumineuse, la Grande Île offre des panoramas stellaires exceptionnels, où la Voie lactée s’étale librement, visible à l’œil nu depuis de nombreuses régions rurales. Alors que le pays poursuit son développement, avec un taux d’électrification encore faible mais en progression, notamment grâce aux énergies renouvelables, préserver cette obscurité naturelle représente une opportunité rare pour le développement de l’astronomie en Afrique. Ce potentiel est d’autant plus fort que le rapport des Malgaches au ciel est profondément ancré dans l’histoire et les traditions, fruit de vagues d’influences diverses au fil des siècles.

La voie lactée depuis Majunga

Un paradis noir

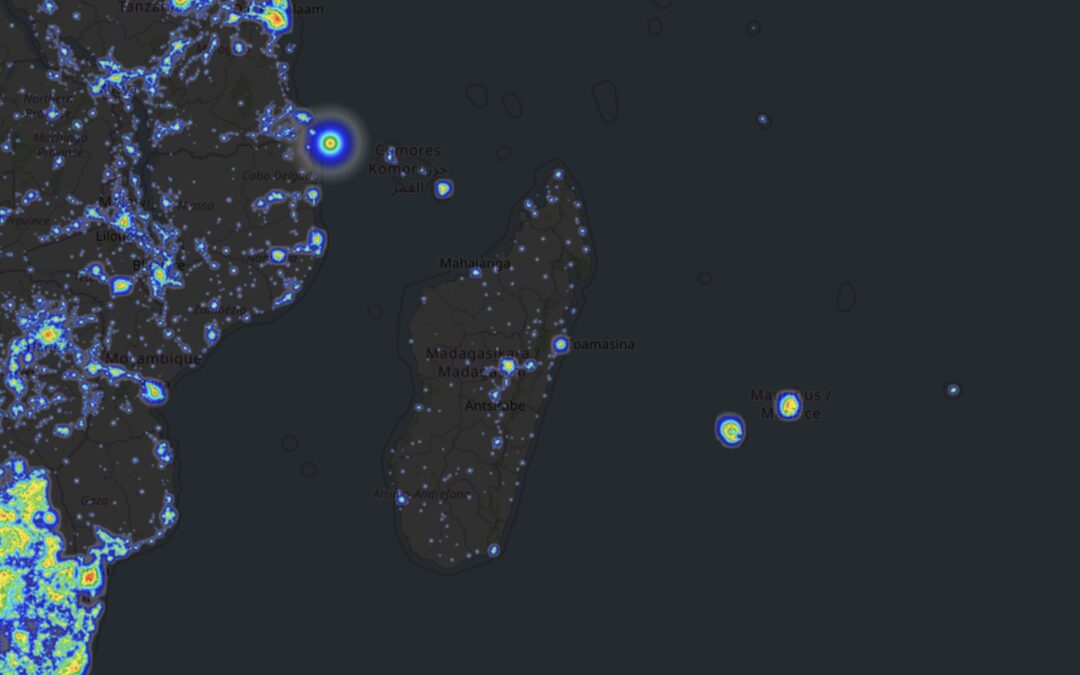

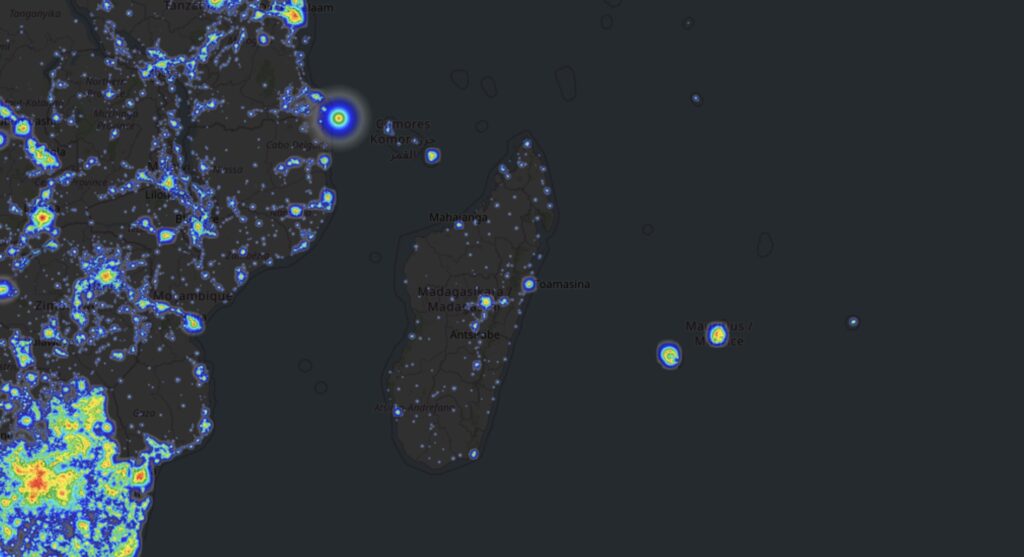

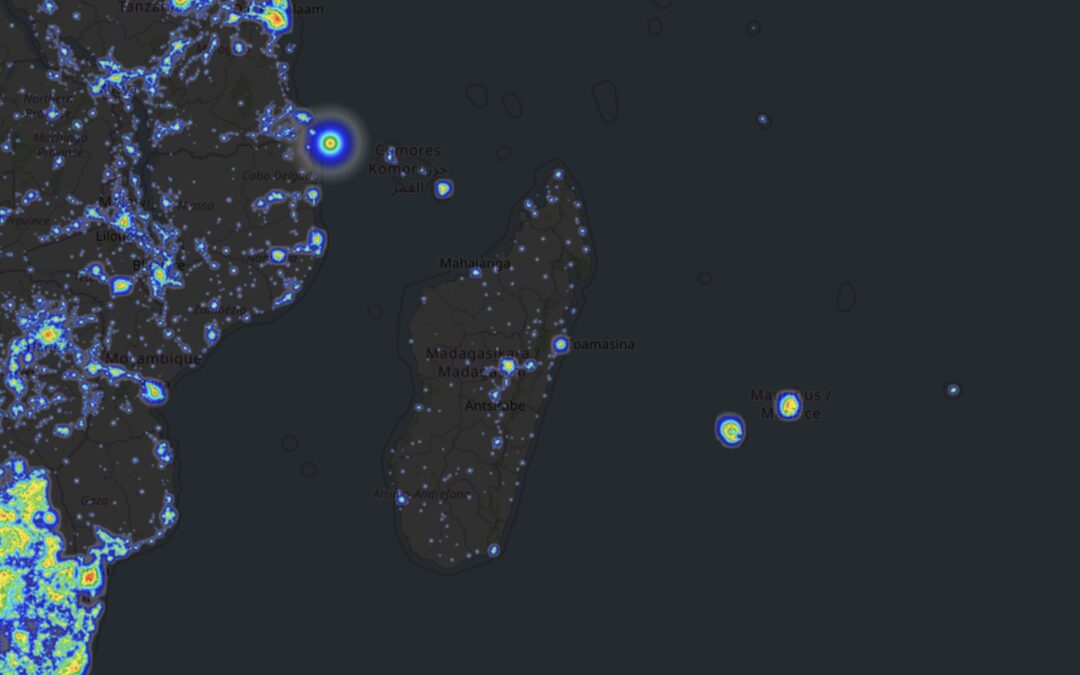

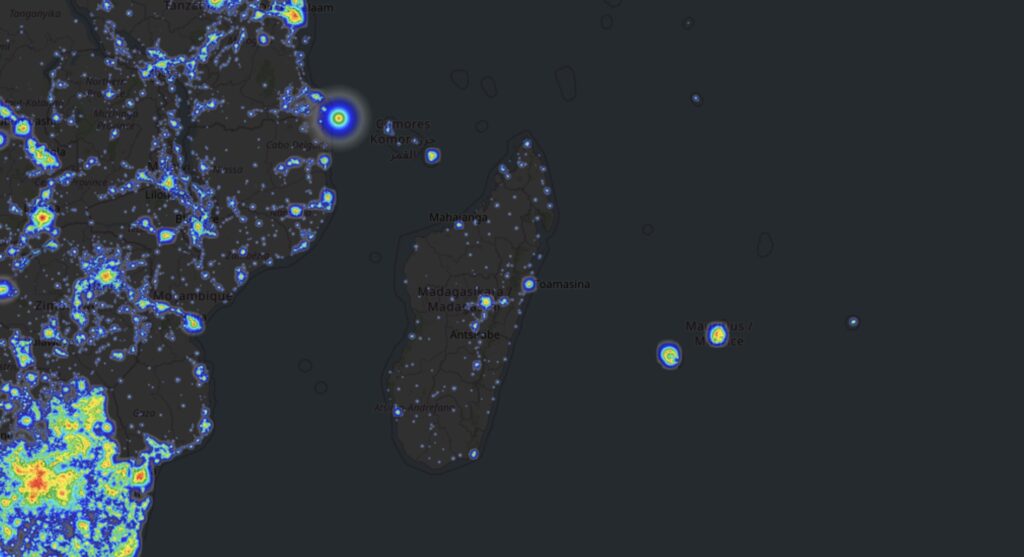

Les cartes de pollution lumineuse disponibles confirment que Madagascar reste l’un des rares pays où l’on peut encore profiter d’un ciel réellement sombre. Des régions entières, comme celles autour du parc national de Kirindy Mitea ou de l’Avenue des Baobabs, sont prisées des astrophotographes et amateurs d’étoiles. Plus de 75 % de la population vit sous un ciel encore « vierge », loin de l’éclat des grandes villes, ce qui rend possible l’implantation de sites astronomiques de grande qualité. Certes, des zones urbaines comme Antananarivo ou Toamasina montrent une pollution lumineuse plus marquée, mais cela reste très localisé à l’échelle de l’île. Même certaines zones noires sur les images satellites, souvent interprétées comme des absences de lumière, peuvent offrir une excellente qualité de ciel pour l’observation.

Pollution lumineuse diffuse en 2023 (Leaflet | OpenStreetMap, NOAA, EOG, Colorado School of Mines, DarkSkyLab)

Impacts écologiques de la lumière artificielle

Si Madagascar bénéficie encore d’un ciel sombre, les menaces ne sont pas absentes. L’introduction progressive de l’éclairage artificiel dans les zones rurales pourrait perturber des écosystèmes déjà fragiles. La faune nocturne, en particulier les lémuriens, dont certains ont des rythmes de vie étroitement liés à l’alternance jour/nuit, est vulnérable. La lumière artificielle peut altérer leur comportement, leur reproduction, voire leur survie. Les insectes nocturnes, essentiels à la pollinisation, et les espèces marines côtières, sont également concernés. Préserver l’obscurité n’est donc pas qu’une question d’astronomie, c’est aussi une nécessité pour la biodiversité unique de Madagascar.

Le ciel à l’Observatoire Ecoles du Monde Madagascar

Une dynamique astronomique en plein essor :

Les conditions exceptionnelles d’obscurité à Madagascar ouvrent un champ immense pour l’observation astronomique, tant pour la recherche que pour l’éducation ou le tourisme scientifique. Des initiatives initiées par les différentes associations d’astronomie malgache comme celles de l’association Haikintana avec la mise en place de l’Observatoire Ecoles du Monde Madagascar ou encore la participation au projet international Square Kilometre Array (SKA) témoignent d’un intérêt croissant pour l’astronomie sur l’île. L’observatoire robotisé de Besely, près de Mahajanga, est un exemple de valorisation réussie d’un ciel de qualité. À travers festivals, ateliers et conférences, des efforts sont menés pour rapprocher les publics du ciel. Préserver cette obscurité, c’est assurer un avenir à ces initiatives et favoriser l’émergence d’un astrotourisme durable et porteur pour les communautés locales.

Anticiper pour mieux agir

L’accès à l’électricité est une priorité pour le développement. Toutefois, la manière dont cette électrification se fait peut avoir des conséquences directes sur la qualité du ciel nocturne. L’éclairage public mal conçu ou mal orienté pourrait rapidement dégrader la visibilité astronomique. Pourtant, des solutions simples existent : lampadaires bien dirigés, intensité lumineuse adaptée, détecteurs de mouvement… Des approches responsables, inspirées notamment des recommandations de DarkSky International, permettent de concilier éclairage utile et préservation du ciel.

Antananarivo la nuit

La pollution atmosphérique comme autre menace

Outre la lumière, la pollution de l’air affecte également l’observation du ciel. À Madagascar, les feux de brousse sont une source importante de particules fines, qui obscurcissent l’atmosphère et altèrent la qualité de la lumière stellaire perçue. Cette pollution diffuse la lumière artificielle, réduit le contraste du ciel et compromet la clarté des observations. Limiter ces feux, en favorisant des alternatives agricoles durables et des sources d’énergie domestique plus propres, contribuerait à préserver un ciel limpide, bénéfique pour l’astronomie comme pour la santé publique.

Le ciel malgache lors de la période des feux de brousse

La place du ciel dans la culture malgache

Le rapport des Malgaches au ciel ne date pas d’hier. Diverses références aux astres sont présentes dans les récits traditionnels, les pratiques agricoles et les rituels. Des figures comme le Mpanandro, astrologue traditionnel, ou des concepts comme Zanahary, le dieu céleste, illustrent l’importance du firmament dans la cosmologie locale. L’arrivée des Arabes, notamment les Antemoro, a enrichi ce patrimoine avec les manuscrits Sorabe, où les astres ont aussi leur place. Cet héritage offre une base idéale pour une valorisation culturelle du ciel à travers l’astronomie culturelle et l’astrotourisme.

Le ciel étoilé malgache depuis Antananarivo (Nicky Aina)

Conclusion

Le ciel étoilé de Madagascar est une richesse rare. Il ne s’agit pas seulement d’un atout pour l’astronomie, mais d’un élément identitaire, écologique et économique. À l’heure où les nuits noires disparaissent ailleurs, Madagascar peut encore choisir un autre chemin : celui d’un développement éclairé, respectueux de la nuit. Préserver ce ciel, c’est construire un futur où science, nature et culture dialoguent harmonieusement.

Andoniaina Rajaonarivelo – Haikintana