par Sylvain Bouley | Oct 31, 2024 | Actualités

On sait maintenant, après une discussion qui a duré plus de vingt ans, pourquoi la masse des trous noirs centraux des galaxies est corrélée à celle de leur galaxie hôte. C’est parce que leurs vents et leurs jets chauffent le gaz du halo et arrêtent la formation de nouvelles étoiles à leur périphérie. Ce phénomène est considéré comme une « rétroaction » de la part du trou noir central.

La galaxie NGC 1232 est vue de face, ce qui permet d’identifier ses différentes parties. Le trou noir central, dans le noyau d’une galaxie, a peu d’influence gravitationnelle, mais s’il émet des jets, ceux-ci peuvent inhiber la formation d’étoiles dans le bulbe et se propager jusque dans le halo. (© ESO)

Les galaxies sont constituées de différentes régions. En leur centre, on trouve un trou noir géant, dont la masse peut atteindre des milliards de masses solaires. Cet espace central, appelé le noyau, est minuscule à l’échelle de la galaxie ; il se trouve dans une région beaucoup plus vaste, de forme arrondie ou elliptique, appelée le bulbe [1]. La masse du bulbe est principalement dominée par les étoiles, bien qu’on y trouve aussi un peu de gaz et de poussières. Certaines galaxies, dites elliptiques, sont formées principalement d’un bulbe. D’autres ont un disque qui s’étend bien au-delà du bulbe, d’autres encore ont un disque dominé par des bras spiraux. Audelà encore des limites visibles de la galaxie se trouve le halo, comportant une matière très diffuse, mais totalisant une masse importante.

Les trous noirs centraux des galaxies peuvent être calmes, c’est-à-dire que presque rien ne tombe dedans, ou actifs et on parle alors de « quasars », quand de la matière y tombe. Avec les quasars, une partie de la matière précipitée vers le trou noir n’y tombe pas, elle est même violemment éjectée dans l’espace jusqu’au halo de la galaxie, sous la forme de jets (outflows en anglais) de matière très rapide.

Il a été observé à la fin des années 1990 que la masse des trous noirs géants au centre des galaxies de l’époque actuelle est d’environ un millième de la masse du bulbe. Puisque ce rapport de masses est négligeable, l’influence du trou noir via les forces de gravitation est faible ; on s’est donc demandé comment pouvait s’établir une telle corrélation entre masse du trou noir et masse des étoiles, très loin alentour. La réponse est venue en considérant les jets de matière associés aux trous noirs actifs : ils empêchent la matière de s’accumuler dans le bulbe et s’opposent à la formation de nouvelles étoiles. On appelle ce mécanisme « la rétroaction ».

La question se pose pour les galaxies lointaines : subissent-elles également cette « rétroaction » ? Ce qui signifierait que de nombreuses galaxies ont été empêchées de grossir tôt dans leur existence et sont demeurées bloquées depuis cette époque. Les simulations cosmologiques que l’on fait actuellement tiennent compte de la présence de quasars envoyant des jets dans les régions périphériques de la galaxie. Un trou noir actif chaufferait le halo, empêchant ainsi son gaz de se condenser sous l’effet du froid et de former de nouvelles étoiles. Cependant, aucune preuve définitive n’a été établie concernant ce processus.

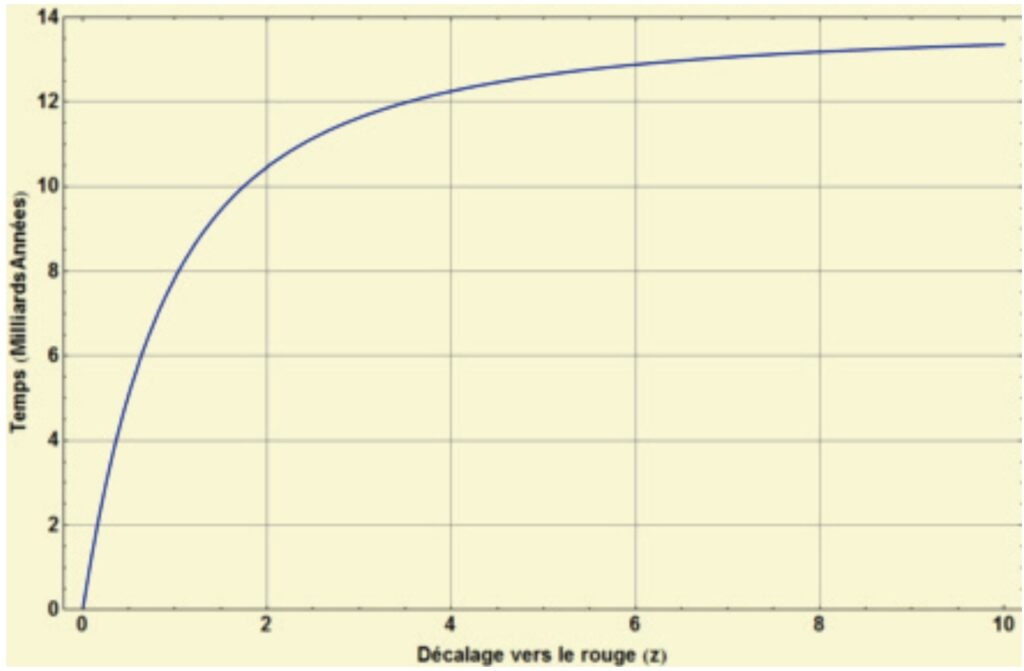

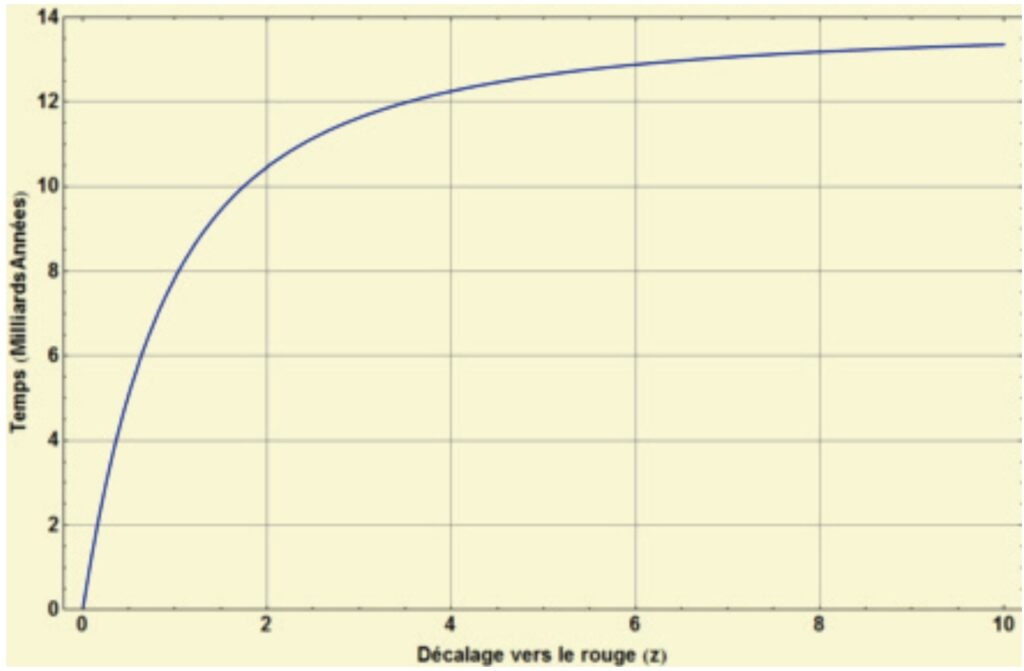

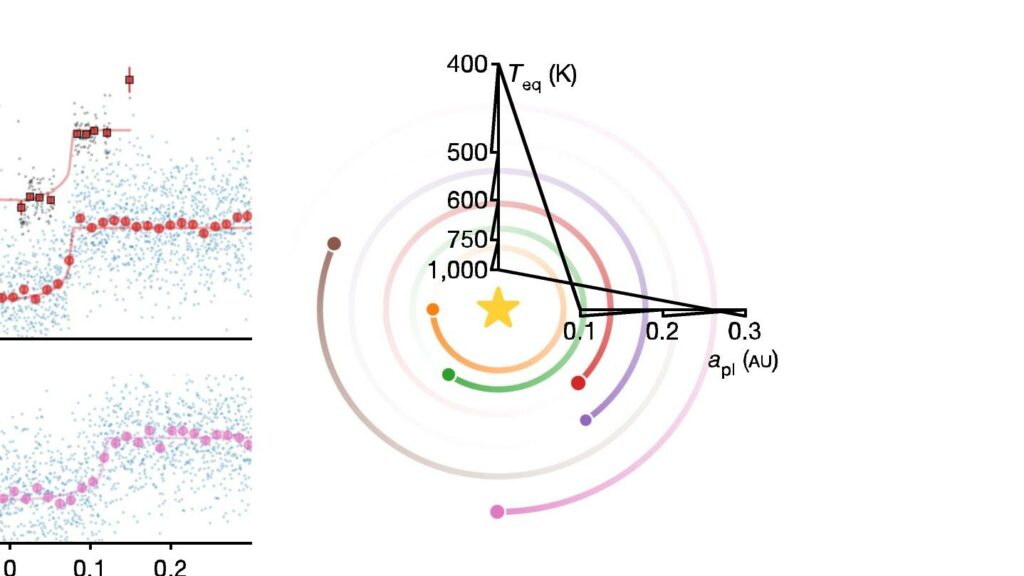

Au cours de la dernière décennie, les relevés de galaxies ont amélioré notre compréhension des flots pendant l’époque de formation stellaire, et il semble que les trous noirs actifs les plus lumineux de z compris entre 1 et 3 possèdent des flots généralement présents dans une petite fraction de galaxies. Ces valeurs de z correspondent à des temps de regard en arrière de 10 à 12 milliards d’années (fig. 1).

1. Relation entre le décalage vers le rouge ou redshift et le temps de regard en arrière.

Mais ces flots sont-ils assez puissants pour bloquer la formation d’étoiles dans leur galaxie ? Des mesures basées sur les émissions optiques traçant le gaz chaud suggèrent que la plupart des f lots enlèvent du gaz moins rapidement qu’il n’est consommé par la formation d’étoiles. Au contraire, dans l’ultraviolet, des raies spectrales en absorption suggèrent que les flots ont des masses du même ordre que celles nécessaires pour former des étoiles.

En fait, les observations basées sur une seule phase gazeuse très chaude ou chaude (107 à 104 degrés) donnent une idée très incomplète de la quantité de gaz disponible dans les flots.

Or, il s’avère que la sensibilité exceptionnelle du JWST dans l’infrarouge permet de détecter du gaz neutre et froid qui pourrait constituer la quantité nécessaire pour former des étoiles. C’est pourquoi une équipe internationale conduite par une chercheuse australienne du Centre d’astrophysique et du supercalculateur de l’université de technologies de Swinburne à Victoria, en Australie, a décidé d’utiliser les observations effectuées dans le Cycle 1 du programme du JWST [2]. Le Cycle 1 a permis de recueillir les spectres de plusieurs centaines de galaxies observées avec le spectrographe infrarouge NIRSpec. Les chercheurs ont ainsi pu obtenir des spectres depuis 3 000 jusqu’à 12 000 ångströms pour 113 galaxies massives ayant des redshifts compris entre z = 1,7 et z = 3,5 [1].

La grande nouveauté de cette étude a été de montrer la présence du doublet du sodium neutre Na I en absorption dans 30 des 113 galaxies. Ces deux raies à 5 895 et 5 889 ångströms, notées D1 et D2, sont très intenses dans les spectres des étoiles comme le Soleil ou plus froides. Elles sont malheureusement proches d’une raie de l’hélium en émission de longueur d’onde de 5 875 ångströms. Jusqu’alors, il était seulement possible de détecter le gaz ionisé qui ne suffisait pas à bloquer la formation des étoiles.

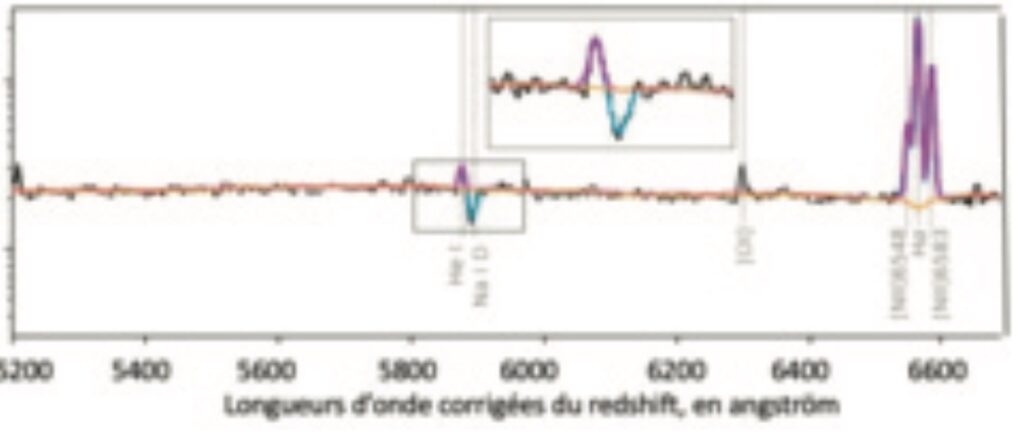

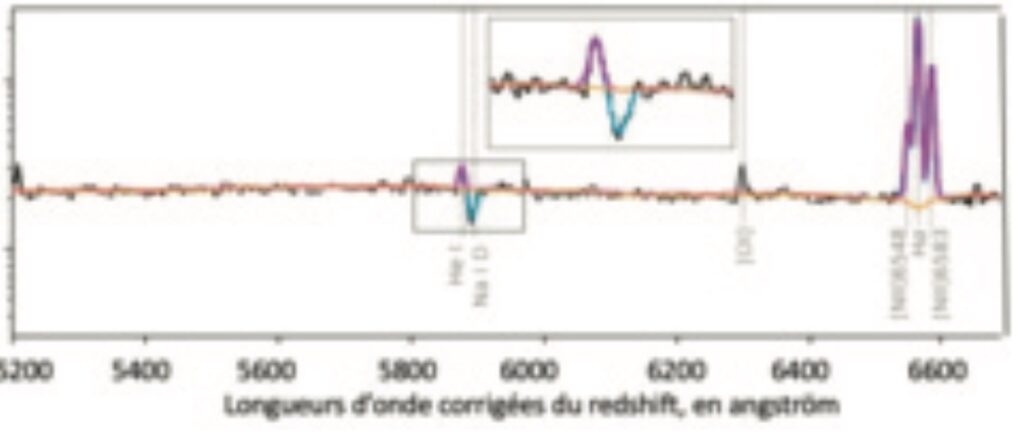

Les auteurs de l’article ont soigneusement modélisé la population stellaire et les raies du sodium et de l’hélium, ainsi que les autres raies en émission depuis l’ultraviolet jusqu’à l’infrarouge en utilisant les abondances solaires (fig. 2, p. 24). Ils ont constaté que la variation du rapport entre le sodium et le fer n’avait heureusement pas d’incidence sur les résultats. Le problème le plus difficile a été de s’assurer que la raie de Na I dépasse significativement la contribution des étoiles.

2. Spectre (corrigé du redshift) d’une galaxie de z = 1,81, obtenu avec l’instrument NIRSpec du JWST entre 3 800 et 6 700 Å. La résolution spectrale est R = 1 000. La courbe orange montre le continu stellaire ; les courbes magenta et bleue montrent les meilleurs modèles pour les raies en émission et le doublet Na I en absorption, respectivement. Le médaillon est un zoom de la région contenant la raie en émission de l’hélium et celle en absorption de Na I. (© Rebecca L. Davies et al., arXiv:2310.17939v2)

50 % des profils de Na I en absorption sont décalés vers le bleu d’au moins 100 km/s, ce qui prouve la présence de flots dirigés vers nous, donc vers l’extérieur. Les vitesses de ces flots, mesurées par le décalage vers le bleu des raies du Na I, sont typiquement de 200 à 1 000 km/s. Ils sont observés dans les galaxies les plus massives qui possèdent un trou noir actif, attesté par la présence et l’intensité des raies en émission. Et comme les supernovæ ne sont pas suffisantes pour provoquer les flots nécessaires à l’arrêt de la formation stellaire, c’est une forte indication que l’arrêt de la formation stellaire – s’il existe – serait causé par les trous noirs actifs. Une preuve en est donnée par le fait que les galaxies ayant une forte raie de Na I ont un grand rapport de luminosité des raies [NII]/Hα, typique des trous noirs très actifs.

Il est difficile de déterminer exactement le destin du gaz contenu dans ces flots de gaz froid, et il est possible que, dans la plupart des cas, il aille séjourner dans les halos des galaxies. Cependant, les éjections de gaz froid autour des trous noirs les plus actifs pourraient déclencher l’arrêt de la formation stellaire et maintenir la galaxie dans un état quiescent (c’est-à-dire sans taux élevé de création de nouvelles étoiles). Ces cas pourraient se produire fréquemment au-delà de redshifts de l’ordre de 2. Il est souhaitable que de telles études soient étendues à des échantillons plus importants de galaxies vieilles et massives.

Suzy Collin-Zahn Observatoire de Paris-PSL

Publié dans le n°185 de l’Astronomie

- Le bulbe est la partie la plus lumineuse des galaxies, la première que l’on distingue en les observant avec un petit télescope.

- Rebecca L. Davies et al., « JWST Reveals Widespread AGN-Driven Neutral Gas Outflows in Massive z ~ 2 Galaxies », arXiv:2310.17939v2 [astro-ph.GA].

par Sylvain Bouley | Oct 31, 2024 | Actualités

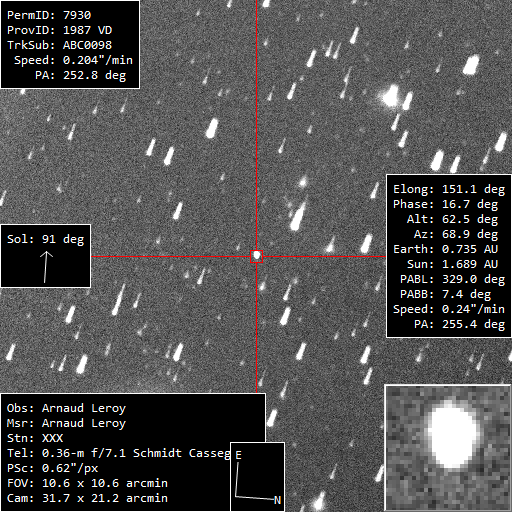

Depuis de nombreuses années , la découverte d’astéroïdes double ou ayant un petit satellite devient finalement courant. On estime qu’à l’heure actuelle, il y a au moins 30% des astéroïdes qui sont doubles voir triples. Dans ce cadre , à l’observatoire de Besely près de Mahajunga à Madagascar, nous avons participé à ce type de découvertes. Sur les mois de juillet, août et septembre, nous avons observé sur plusieurs nuits , trois astéroïdes candidats. Ce programme est dirigé par un chercheur tchèque, Petr Pravec de l’observatoire d’Ondrejov (33km du centre de Prague).

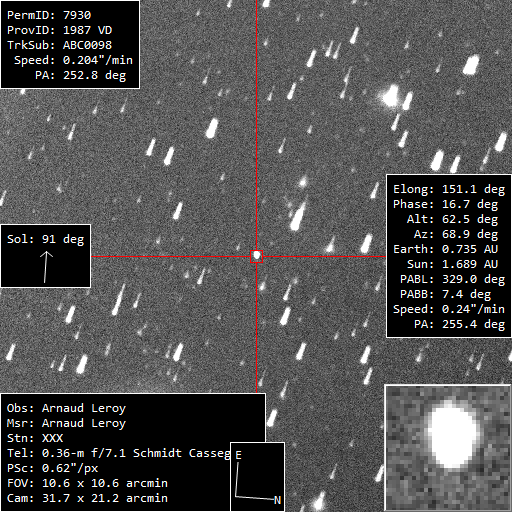

Détection d’un des astéroides

Les observations ont consisté à prendre des images à intervalle régulier (typiquement des poses unitaires de 5min) sur ces objets. En analysant, la variation de luminosité de l’astéroïde au cours de la session d’observation, on en obtient une courbe de lumière qui nous donne la période de rotation de l’objet concerné. C’est dans ces courbes de lumière que nous cherchons des petites variations qui trahissent la présence du satellite. Les données produites doivent permettent d’obtenir une incertitude sur les mesures de magnitude de quelques centièmes. Nous en reproduisons un exemple ici. Bien entendu, ces résultats sont obtenus avec la collaboration de plusieurs observatoires , qu’ils soient amateurs ou professionnels.

Variation de la magnitude de l’astéroide

Arnaud Leroy, Uranoscope de l’Ile de France

Les circulaires annonçant les découvertes :

(3969) ROSSI Benishek, Belgrade Astronomical Observatory; P. Pravec, Ondrejov Observatory; A. Leroy, Observatoire de Besely, Ecole du Monde, Mahajanga, Madagascar; and R. Durkee, Shed of Science South Observatory, Pontotoc, TX, USA, report that photometric observations taken with a 0.35-m telescope at the Sopot Observatory in Serbia, a 0.36-m telescope at the Observatoire de Besely, and a 0.50-m telescope at the Shed of Science South Observatory during Aug. 13-Sept. 8 reveal that minor planet (3969) is a binary system with an orbital period of 19.365 ± 0.004 hr. The primary shows a period of 2.88972 ± 0.00008 hr and has a lightcurve amplitude of 0.13 mag at solar phases 1-8 degrees, suggesting a nearly spheroidal shape. Mutual eclipse/occultation events that are 0.08 to 0.16 magnitude deep indicate a secondary-to-primary mean-diameter ratio of 0.28 ± 0.02.

2024 September 17 (CBET 5449) Daniel W. E. Green » [2024-09-18 05:53, Ondrejov]

(7930) 1987 VD Benishek, Belgrade Astronomical Observatory; P. Pravec, P. Kusnirak, and P. Fatka, Ondrejov Observatory; K. Ergashev, O. Burkhonov, and Sh. Ehgamberdiev, Ulugh Beg Astronomical Institute, Tashkent, Uzbekistan; A. Leroy, Observatoire de Besely, Ecole du Monde, Mahajanga, Madagascar; R. Durkee, Shed of Science South Observatory, Pontotoc, TX, USA; and N. Ruocco, Osservatorio Astronomico Nastro Verde, Sorrento, Italy, report that photometric observations taken with a 0.35-m telescope at the Sopot Observatory in Serbia, a 0.6-m telescope at Maidanak Observatory in Uzbekistan, a 0.36-m telescope at the Observatoire de Besely, a 0.50-m telescope at the Shed of Science South Observatory, and a 0.35-m telescope at the Osservatorio Astronomico Nastro Verde during July 17-Sept. 11 reveal that minor planet (7930) is a binary system with an orbital period of 14.615 ± 0.005 hr. Mutual eclipse/occultation events that are 0.07 magnitude deep indicate a lower limit on the secondary-to-primary mean-diameter ratio of 0.26. Superimposed to the eclipse/occultation lightcurve are two rotational lightcurves with periods 2.5746 ± 0.0002 hr and 5.5600 ± 0.0008 hr, with amplitudes of 0.10 and 0.07 mag, respectively; their behavior in the mutual events — they are present with unchanged shapes during the events — indicates that none of them belongs to the eclipsing/occulting secondary. This suggests that, while one of the short periods belongs to the primary, the other belongs to a third body in the system (compare with other cases of this kind in Pravec et al. 2016, Icarus 267, 267; and Pravec et al. 2019, Icarus 333, 429).

2024 September 15 (CBET 5446) Daniel W. E. Green » [2024-09-16 06:07, Ondrejov]

par Sylvain Bouley | Oct 31, 2024 | Actualités

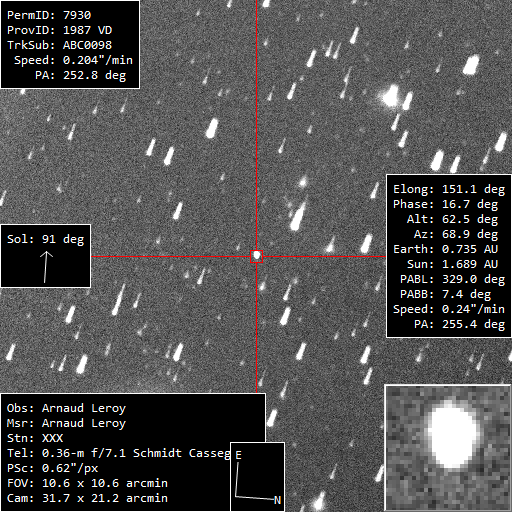

Io, le satellite galiléen le plus proche de Jupiter, est animé d’une intense activité volcanique. Une étude basée sur les rapports isotopiques du soufre et du chlore contenus dans son atmosphère suggère que cette activité a sans doute démarré peu après la formation d’Io.

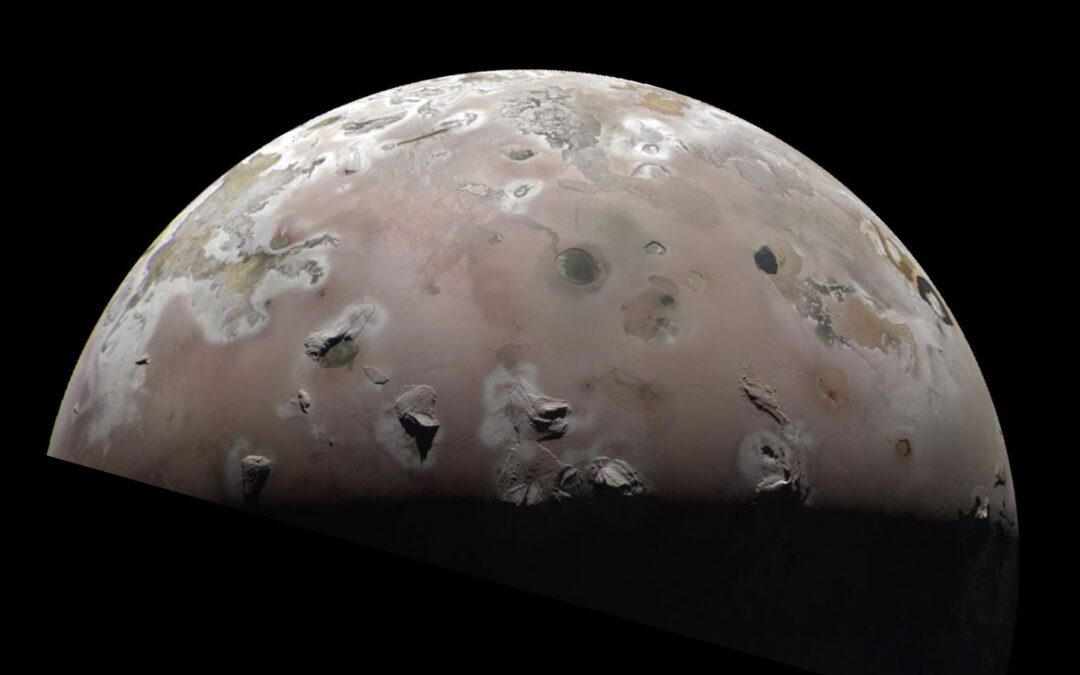

1. Io vu par la sonde Juno en octobre 2023. Cette image met notamment en évidence 3 pics volcaniques dans la région du pôle Nord (en haut de l’image) qui n’avaient pas été observés jusqu’à présent. (© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS)

Io, le satellite galiléen le plus proche de Jupiter, se déplace autour de cette planète sur une orbite légèrement excentrique. À peine plus gros que notre Lune (1821 km de rayon), sa masse volumique moyenne élevée (3 530 kg/m3) montre que, contrairement à ses compagnons (Europe, Ganymède et Callisto), il ne contient pas de glaces: il est uniquement formé de roches et de métaux. On sait aussi qu’Io est différencié, c’est-à-dire qu’il se divise en un noyau composé de fer (auquel il faut sans doute ajouter une grande quantité de soufre, jusqu’à 25 % en masse), un manteau rocheux et, en surface, une croûte, également rocheuse. Io se distingue enfin (et surtout) par l’activité volcanique particulièrement intense qui anime sa surface. Révélée en 1979 par la sonde Voyager 1, cette activité a été amplement confirmée par les missions suivantes, notamment Galileo. Plus de 400 volcans associés soit à un volcanisme explosif (à l’origine des panaches observés par Voyager 1), soit à l’épanchement de coulées de lave ont ainsi été mis en évidence à la surface d’Io. Le volcanisme explosif se manifeste par des panaches pouvant atteindre quelques centaines de kilomètres d’altitude. Ceux-ci résultent du dégazage du soufre dissous dans les magmas qui arrivent en surface. Les gaz soufrés entraînent avec eux des fragments de roches silicatées (pyroclastes), l’ensemble se redéposant en cercles concentriques de couleur rouge pour le soufre et noire pour les pyroclastes. Les coulées de lave sont, de leur côté, émises depuis de grandes dépressions (appelées paterae) ou depuis des fractures situées dans les plaines. Elles sont composées de soufre et de silicates riches en magnésium et en fer.

Cette activité volcanique est directement liée aux forces de marée très intenses que Jupiter exerce sur son satellite [1], forces qui sont elles mêmes rendues possibles par le fait que l’orbite d’Io est excentrique. Io est ainsi constamment déformé, ce qui produit de fortes frictions dans sa croûte et dans son manteau. La dissipation d’énergie qui en résulte est suffisante pour entraîner une élévation de la température provoquant une fusion partielle de la croûte et du manteau. Toutefois, avec le temps, l’orbite d’Io aurait dû se circulariser. Si l’excentricité de cette trajectoire reste importante aujourd’hui, c’est à la faveur de résonances orbitales entre Io, Europe et Ganymède. Or, il semblerait que ces résonances aient été acquises lors de la formation de ces satellites. Si tel est le cas, le volcanisme qui anime la surface d’Io pourrait être très ancien et avoir démarré peu après la formation de ce satellite. Une étude basée sur l’analyse de la composition isotopique de l’atmosphère d’Io vient conforter cette hypothèse [2].

2. Carte d’intensité des raies d’émission du SO2 (en haut) et du NaCl (en bas) dans l’atmosphère d’Io pour les isotopes 32S du soufre et 35Cl du chlore (à gauche), et 34S du soufre et 37Cl du chlore (à droite).

(© de Kleer et al., 2024)

LE MESSAGE DES RAPPORTS ISOTOPIQUES

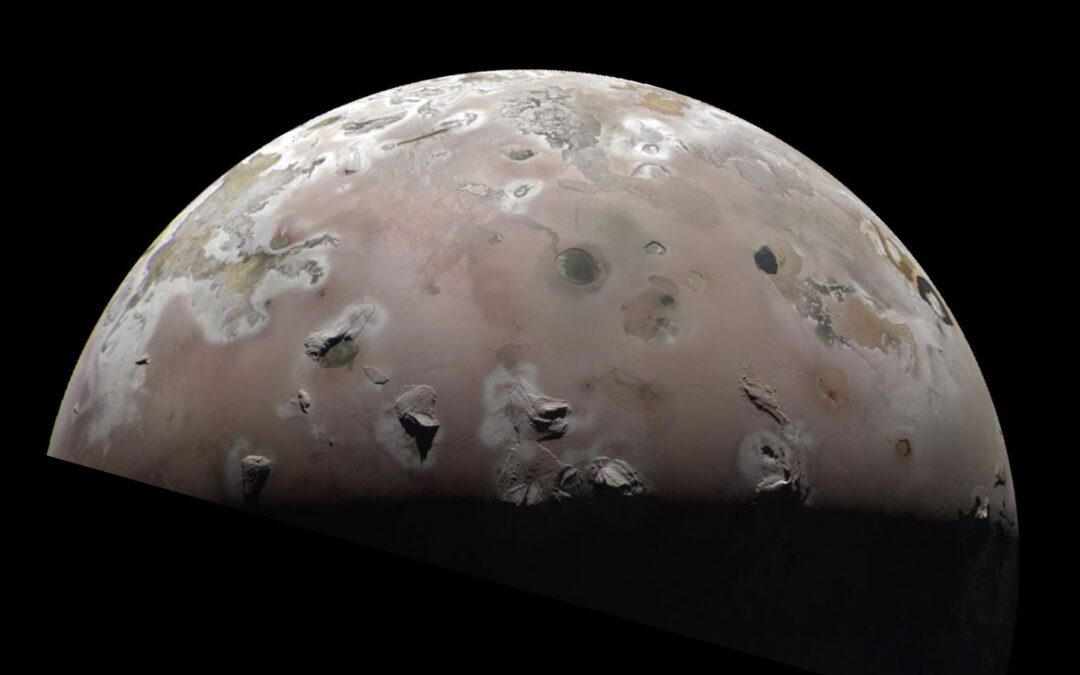

Pour mieux comprendre les processus ayant affecté la surface, l’intérieur ou l’atmosphère d’une planète, les géochimistes ont souvent recours aux rapports isotopiques, c’est-à-dire aux rapports d’abondance entre les isotopes d’un même élément chimique. Rappelons que les isotopes d’un élément donné sont des atomes qui possèdent le même numéro atomique (qui définit l’élément en question), mais une masse différente due à une différence dans le nombre de neutrons qu’ils comportent. Certains de ces isotopes sont instables (ils se désintègrent par radioactivité), et peuvent être utilisés pour dater les roches. Les isotopes stables, pour autant qu’ils ne soient pas eux-mêmes le produit d’une chaîne de dés- intégration radioactive, apportent eux aussi de précieux renseignements. En effet, certains processus physiques ou chimiques peuvent conduire au fractionnement, c’est- à-dire à la séparation en plusieurs réservoirs, de ces isotopes. L’analyse de leurs rapports d’abondance dans un environne- ment ou un système donné permet alors d’identifier les processus ayant affecté ce système, ainsi que la longévité de ces processus. Cela suppose bien sûr de connaître le rapport isotopique initial. Dans le cas des objets du Système solaire, les rapports isotopiques de départ de certains éléments sont susceptibles de varier d’un objet à un autre, car les conditions de formation des planètes peuvent, elles aussi, conduire à des fractionnements isotopiques. Pour de nombreux éléments, les rapports isotopiques mesurés dans les météorites chondritiques donnent toutefois une bonne idée des rapports initiaux. Revenons à l’évolution des planètes. Le dégazage lié au volcanisme et l’échappement gravitationnel font partie des processus de fractionnement, car ils affectent préférentiellement les isotopes les plus légers d’un élément particulier. Le soufre présent dans les magmas, par exemple, possède trois isotopes stables, dont le 32S, le plus abondant, et le 34S. Les panaches volcaniques dégazent préférentiellement le 32S, qui est plus léger. Parallèlement, le magma résiduel s’enrichit en 34S. Au bout d’un certain temps, et en comparaison des gaz relâchés auparavant, les panaches issus du magma plus évolué seront eux aussi enrichis en 34S. En conséquence, si, comme dans le cas d’Io, les gaz volcaniques s’échappent vers l’espace au lieu de s’accumuler dans l’atmosphère, le rapport isotopique 34S/32S de cette atmosphère doit augmenter au cours du temps. Un processus similaire affecte les isotopes 35Cl et 37Cl du chlore. Les valeurs atmosphériques de ces rapports isotopiques, pour peu que l’on puisse les mesurer, fournissent alors une estimation de la longévité de l’activité volcanique.

Des rapports isotopiques très élevés

Io possède une fine atmosphère alimentée par les gaz des panaches volcaniques, phénomène aussi appelé dégazage. La composition de cette atmosphère est dominée par le dioxyde et le monoxyde de soufre (SO2 et SO). On y trouve également des molécules comme les chlorures de sodium et de potassium (NaCl et KCl), ainsi que du soufre et de l’oxygène atomiques. La faible gravité d’Io ne permet pas à ces gaz de s’accumuler pour former une atmosphère épaisse. Ils finissent donc par s’échapper dans l’espace. D’un autre côté, l’activité volcanique permet de réalimenter l’atmosphère en permanence, et donc de maintenir une fine couche de gaz autour d’Io. Toutefois, on s’attend à ce que la composition isotopique (c’est-à-dire, pour un élément chimique donné, les rapports d’abondance entre les différents isotopes de cet élément) de ces gaz varie au cours du temps (voir encadré). Plus précisément, dans le cas d’Io, les rapports d’abondance entre les isotopes 34S et 32S du soufre (34S /32S) et les isotopes 37Cl et 35Cl du chlore (37Cl/35Cl) doivent, en principe, augmenter avec le temps, car les isotopes 32S et 35Cl, plus légers, ont plus de chance que le 34S et le 37Cl d’être entraînés par les panaches volcaniques et de s’échapper vers l’espace. Plus le démarrage de l’activité volcanique est ancien et plus celle-ci est durable, plus ces rapports seront élevés.

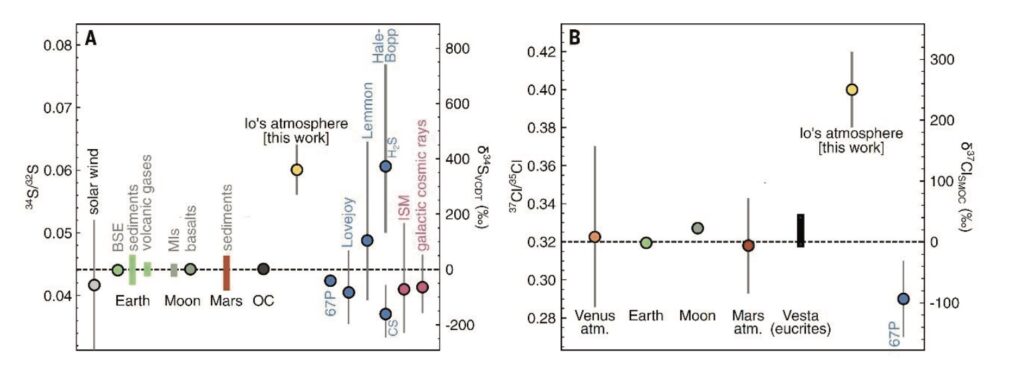

3. Les rapports isotopiques du soufre (34S/32S, A) et du chlore (37S/35S, B) dans l’atmosphère d’Io sont nettement plus élevés que sur Terre (Earth) et dans les autres objets du Système solaire, ainsi que dans les météorites chondritiques (OC). Les magmas dont sont issus les panaches volcaniques d’Io sont ainsi fortement enrichis en isotope 34S du soufre et 37C du chlore, signe que le volcanisme d’Io a démarré très tôt dans l’histoire de ce satellite et qu’il est resté actif depuis ce temps-là. (© de Kleer et al., 2024)

Avec ce raisonnement à l’esprit, une équipe de chercheurs de l’Institut technologique de Californie (Caltech) a mesuré les rapports isotopiques du soufre et du chlore dans l’atmosphère d’Io. Pour cela, ils ont cartographié l’intensité des raies d’émission liées aux modes de rotation de quatre molécules (SO2, SO, NaCl et KCl ; fig. 2) à l’aide du radiotélescope ALMA (Atacama Large Millimeter Array). La gamme de longueurs d’onde explorée, autour de 0,7 mm, permet d’observer les signatures des molécules composées par les différents isotopes du soufre et du chlore (par exemple, 32SO2 et 34SO2 ou Na35Cl et Na37Cl). Les rapports d’abondance entre ces isotopes sont ensuite déduits des rapports d’intensité entre les raies observées. Les valeurs mesurées, 0,0595 ± 0,0038 pour 34S /32S et 0,403 ± 0,028 pour 37Cl/35Cl, sont très élevées en comparaison de ce qui est observé dans la plupart des autres objets du Système solaire, notamment sur Terre, sur la Lune et dans les météorites chondritiques (fig. 3). Ce résultat suggère que l’activité volcanique d’Io est très ancienne. Selon les auteurs de cette étude, elle pourrait même avoir démarré peu de temps après la formation d’Io, il y a près de 4,57 milliards d’années. De plus, Io aurait déjà perdu de 94 à 99 % du soufre contenu dans son manteau. Cette estimation est compatible avec l’idée qu’Io s’est formé à partir de météorites de type L et LL [3], et qu’une grande partie du soufre apporté par ces météorites (de 80 à 97 %) est stockée dans le noyau d’Io. Par ailleurs, elle repose sur l’hypothèse que par le passé, la perte de soufre a pu varier dans une fourchette de 0,5 à 5 fois sa valeur actuelle. Autrement dit, il est possible (et même probable) qu’au cours de son histoire, l’activité volcanique d’Io ait été encore plus intense qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Frédéric Deschamps IESAS, Taipei, Taïwan

Publié dans le n°185 de l’Astronomie

- Lire à ce sujet l’article d’Yves Rogister dans le numéro 183 de juin 2024 de l’Astronomie.

- de Kleer K. et al., « Isotope evidence of long-lived volcanism on Io », Science, 384, 2024, 682-687.

- Les météorites L et LL sont des chondrites ordinaires, c’est-à-dire des météorites rocheuses qui n’ont pas été modifiées par des processus de fusion ou de différenciation. Les chondrites L et LL représentent respectivement environ 35 % et 8 à 9 % de l’ensemble des météorites connues.

par Sylvain Bouley | Juil 26, 2024 | Actualités

Tandis que le JWST commence à explorer l’atmosphère d’un nombre croissant d’exoplanètes, les autres télescopes spatiaux dédiés à leur recherche continuent à engranger les résultats. Un nouveau système multiple de six planètes, tournant sur des orbites quasi coplanaires et concentriques, vient d’être découvert par les sondes spatiales TESS et CHEOPS. Situé à une centaine d’années-lumière, il présente l’avantage d’être relativement proche de nous.

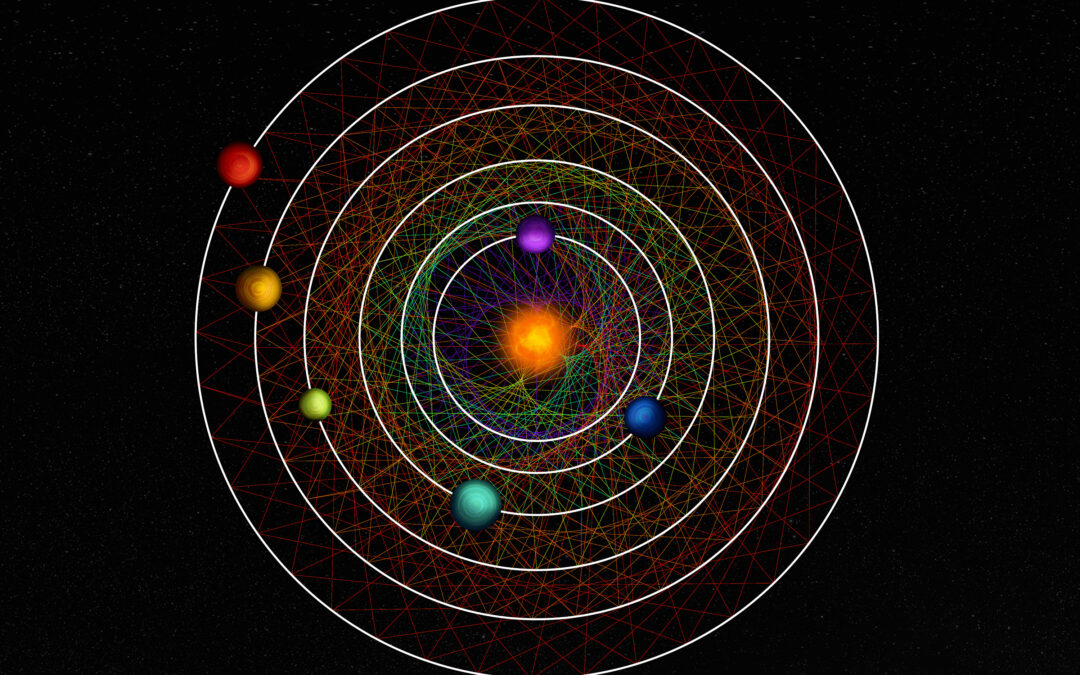

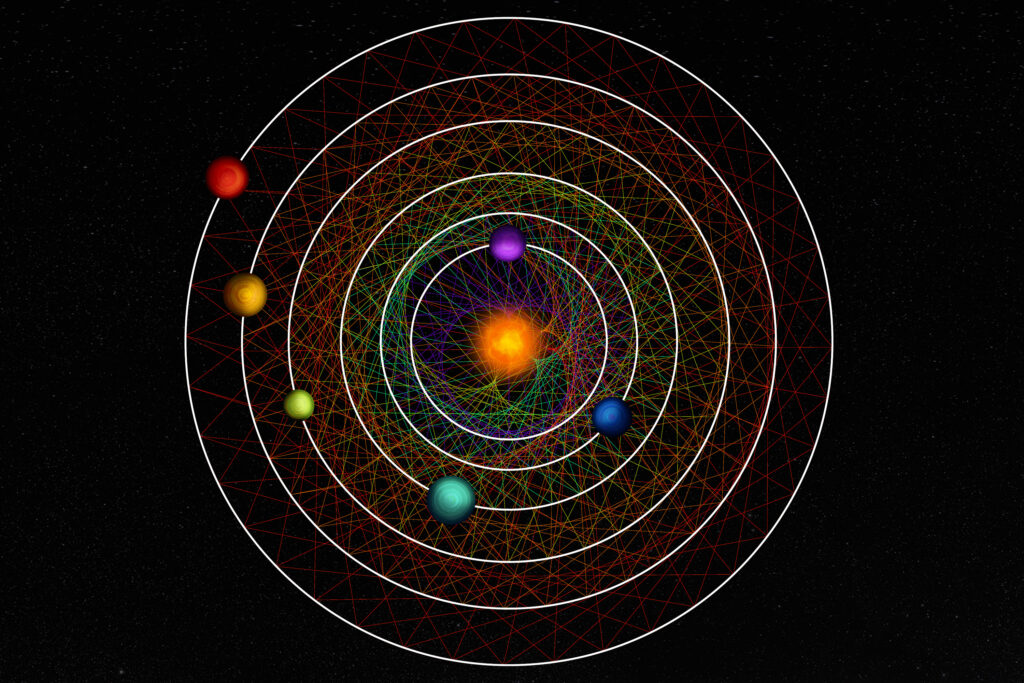

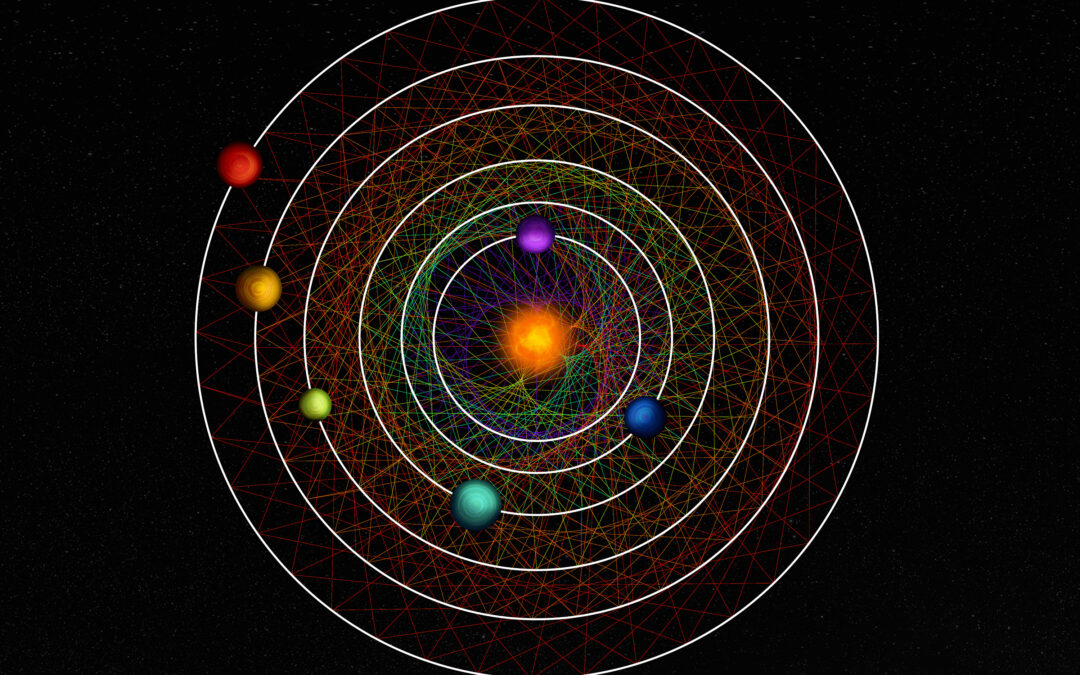

Tracing a link between two neighbour planet at regular time interval along their orbits, create a pattern unique to each couple. The six planets of the HD110067 system create together a mesmerising geometric pattern due to their resonance-chain.

Parmi les quelque 5 500 exoplanètes découvertes à ce jour, les systèmes multiples sont nombreux. On en compte près de 900 dotés d’au moins deux planètes. Le record est le célèbre système TRAPPIST-1, découvert en 2016 et doté de sept planètes. Nous connaissons aujourd’hui une vingtaine de systèmes dotés de six planètes, dont une dizaine découverts par la méthode des transits. Ceux-ci sont les plus intéressants, car les observations combinées de transit et de mesure des vitesses radiales permettent d’accéder aux caractéristiques physiques des planètes (rayon, masse et donc densité).

Caractéristiques des systèmes multiples déjà connus

Parmi ces systèmes, celui de TRAPPIST-1 fait figure d’exception. En effet, l’étoile centrale, de type spectral M8, est particulièrement petite et froide, et la planète la plus éloignée est située à moins d’un dixième d’unité astronomique – le quart de la distance de Mercure au Soleil. C’est sa proximité au Soleil (12 parsecs, soit moins de 40 années-lumière) qui a rendu le système observable. Les autres systèmes à six planètes sont en orbite autour d’étoiles plus « normales », de type spectral G (comme le Soleil) ou K, et sont situés à des distances de quelques centaines d’années-lumière ; le plus éloigné, autour de l’étoile K5 Kepler-80, est à plus de 1 000 années-lumière.

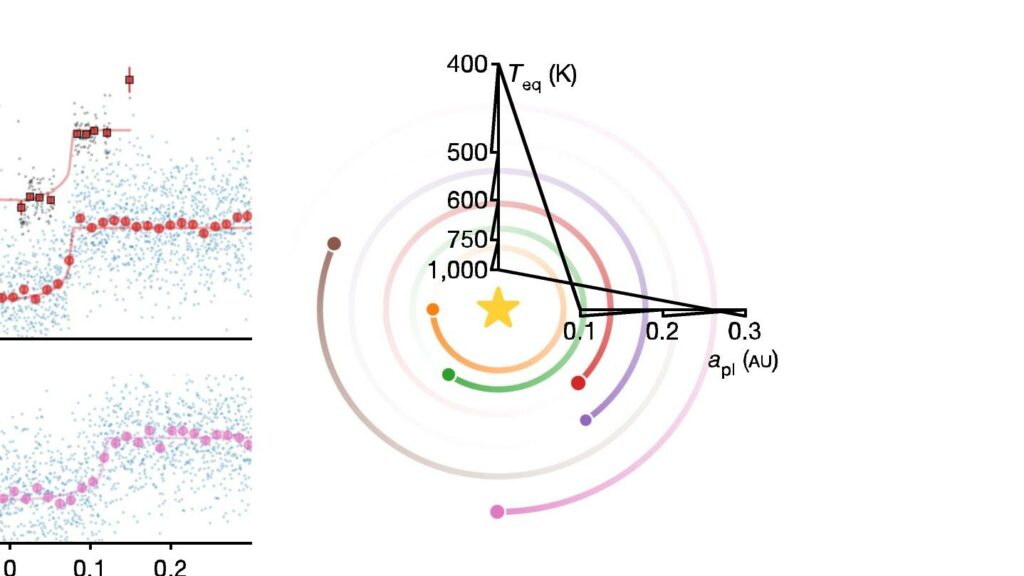

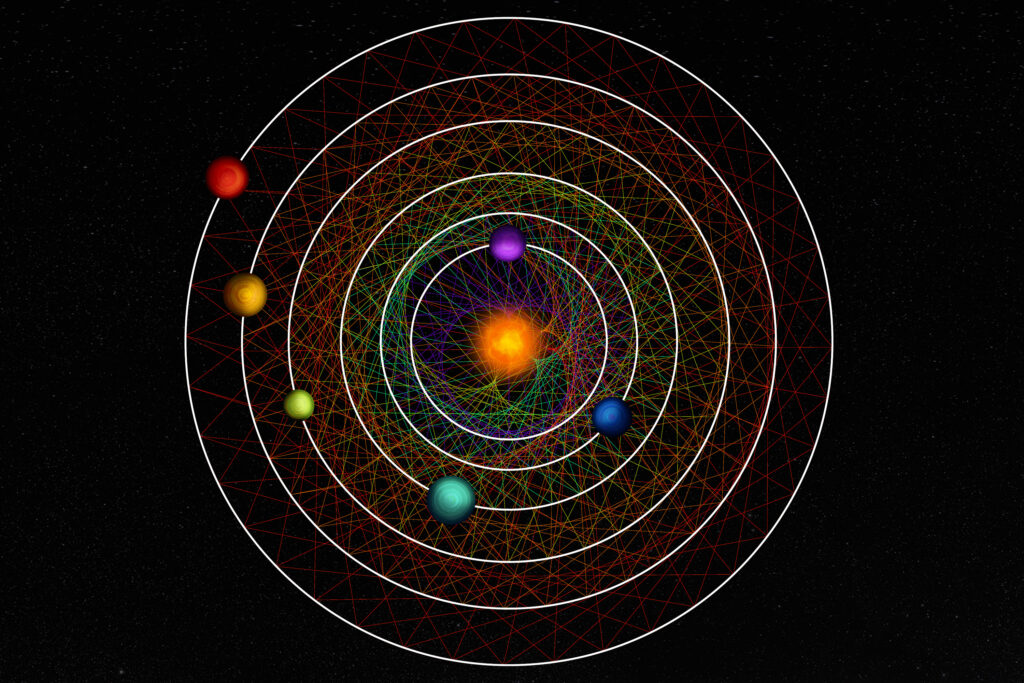

1. Le système de HD 110067 vu de dessus. L’axe des x représente la distance des planètes à l’étoile centrale, en unités astronomiques. L’axe des y représente la température d’équilibre des planètes. (© Luque et al. 2023)

Successivement détectées, trois puis quatre, puis six planètes en résonance orbitale

Or, un nouveau système à six planètes vient d’être découvert à une distance de 32 parsecs, soit environ 100 années-lumière : c’est le plus proche de la série [1]. Ces nouvelles venues tournent autour de l’étoile HD 110067, située dans la constellation de Coma Berenices. De type spectral K0V, elle est un peu plus petite que le Soleil. Deux planètes, HD 110067 b et c, ont d’abord été détectées par le télescope spatial TESS (Transit Exoplanet Survey Satellite) avec des périodes orbitales de 9,114 et 13,673 jours. De nouvelles observations réalisées ensuite par la sonde CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite) ont mis en évidence l’existence d’une troisième planète, de période orbitale 20,519 jours.

Les travaux ont été menés par une équipe internationale coordonnée par Rafael Luque, de l’université de Chicago. Les auteurs ont remarqué que les périodes de ces trois planètes Pc/Pb et Pd/Pc étaient dans un rapport très proche de 1,5 (1,5002 et 1,5007 respectivement) : autrement dit, la planète c fait deux tours autour de son étoile hôte quand la planète b en fait trois, et il en est de même pour les planètes d et c. C’est ce que les astronomes appellent une résonance de moyen mouvement (voir l’Astronomie no 168, p. 76, février 2023), qui confère au système une très grande stabilité. Cette configuration particulière, appelée chaîne de résonance et étudiée en particulier par le physicien Pierre-Simon Laplace (1749-1927), laissait supposer que d’autres planètes pouvaient se trouver plus loin de l’étoile centrale, à des distances telles que leur période orbitale soit dans un rapport 3,2 avec celle de la planète précédente. C’est ainsi qu’une quatrième planète, HD 110067 e, a été repérée avec une période de 30,7931 jours (soit Pe/Pd = 1,5007).

Sur leur lancée, les auteurs de l’étude ont recherché d’autres planètes plus lointaines ayant des périodes orbitales dans un rapport de nombres entiers avec celles des planètes précédentes. C’est ainsi que, fouillant les données de TESS, ils ont détecté deux planètes lointaines en résonance 4,3 avec la précédente : HD 110067 f a une période de 41,0585 jours (Pf/Pe = 1,333 367) et HD 110067 g une période de 54,7699 jours (Pg/Pf = 1,333 95). Nous sommes donc bien en présence d’un système de six planètes en résonance de Laplace. Une configuration analogue dans le Système solaire est l’ensemble des trois satellites galiléens Io, Europe et Ganymède autour de Jupiter : Ganymède effectue une révolution autour de Jupiter pendant qu’Europe en fait 2 et Io 4.

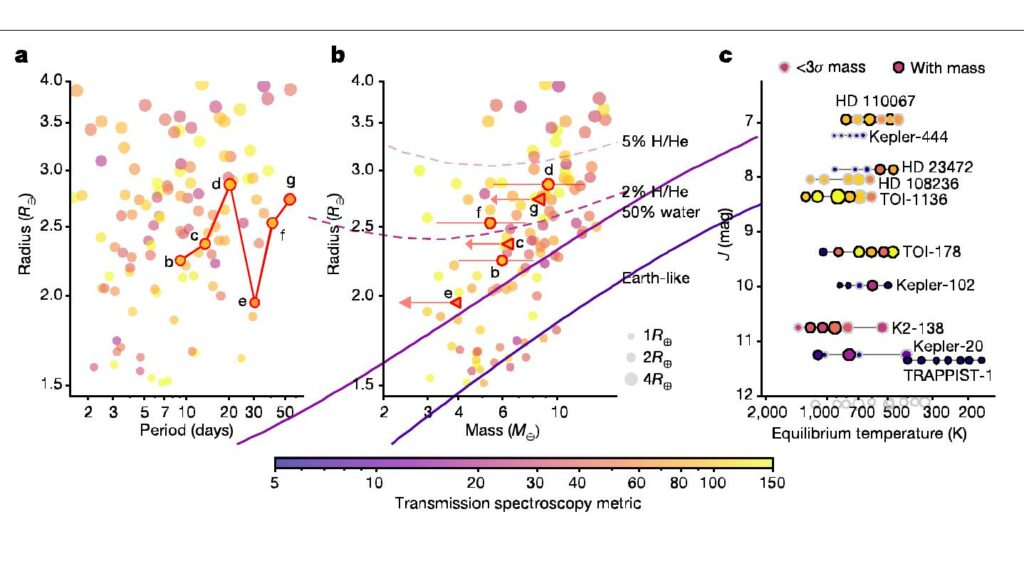

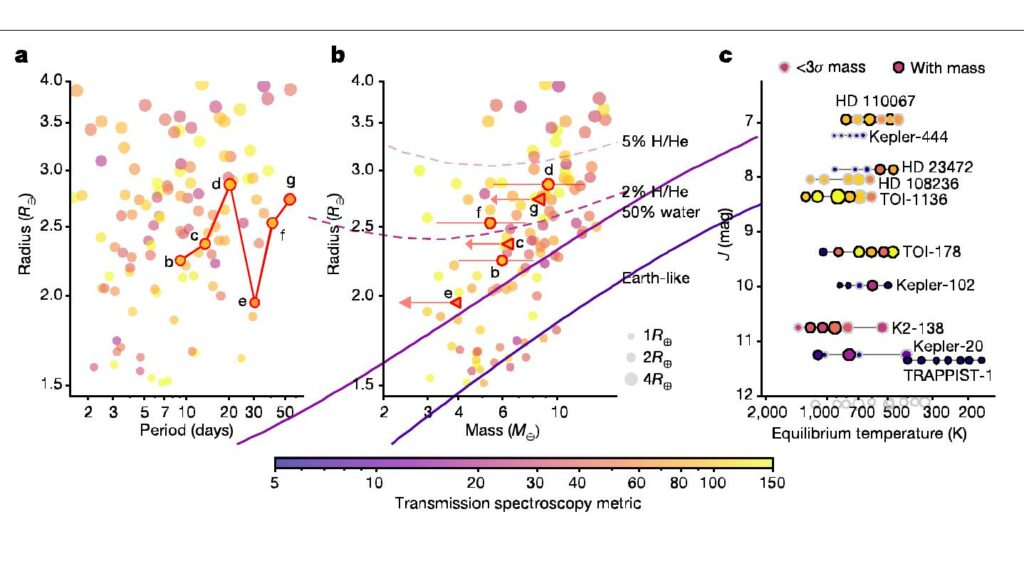

2. Le système de HD 110067 comparé aux autres exoplanètes connues de type sub- Neptune. En a : période orbitale (en x) en fonction du rayon de la planète (en y) ; on voit que la planète e constitue un point singulier du système. Les planètes du système de

HD 110067 sont représentées par leur lettre. En b : diagramme masse-rayon. Pour les planètes c, e et g, les valeurs de la masse correspondent à des limites supérieures. Les courbes en pointillé représentent des modèles d’intérieurs planétaires ; de bas en haut : planètes rocheuses (Earth-like), planètes riches en eau (50% water), planètes riches en hydrogène et en hélium (2% et 5%). En c : température d’équilibre des planètes appartenant à des systèmes de 5 planètes ou plus, en fonction de la magnitude infrarouge de l’étoile hôte, mesurée dans le filtre J à 1,2 mm. Les magnitudes les plus élevées (en bas de l’échelle) correspondent aux étoiles les plus faibles. Le code couleur (TSM, transmission spectroscopy metric) indique une estimation de l’observabilité des planètes par spectroscopie à transit : cette méthode a pour but de caractériser l’atmosphère de l’exoplanète. Plus le TSM est élevé, plus le signal attendu pour la détection d’une atmosphère autour de la planète est élevé. Les sources en jaune clair sont donc les plus favorables. (© Luque et al. 2023)

Un ensemble compact et homogène de planètes chaudes, non telluriques, avec des atmosphères riches en hydrogène

Quelle est la nature des six planètes du système HD 110067 ? Elles ne ressemblent pas du tout à celles de notre Système solaire. Tout d’abord, elles forment un ensemble très compact et très proche de leur étoile : les distances s’échelonnent entre 20 et 70 rayons stellaires. Comparativement au Système solaire, cet ensemble serait entièrement contenu dans l’orbite de Mercure, elle-même située à 80 rayons solaires. De plus, les orbites sont vraiment coplanaires puisque les six planètes ont été observées en transit ; ce n’est pas le cas du Système solaire, les orbites des différentes planètes ayant par rapport à l’écliptique une inclinaison faible mais non nulle, et les planètes elles-mêmes étant très éloignées du Soleil. Comme dans le cas du système de TRAPPIST-1, les planètes sont suffisamment proches de leur étoile hôte pour être en rotation synchrone : elles présentent toujours le même côté à l’étoile, comme le fait la Lune vis-à-vis de la Terre.

En complément des observations de transit, le système de HD 110067 a fait l’objet de mesures de vitesses radiales avec les instruments CARMENES à l’observatoire de Calar Alto et HARPS-N à l’observatoire de La Palma, tous deux en Espagne. Ces mesures ont permis, d’une part, de déterminer la masse de trois planètes (5,7, 8,5 et 5,0 masses terrestres pour b, d et f respectivement) et, d’autre part, d’obtenir des limites supérieures de la masse pour les trois autres (6,3, 3,9 et 8,4 masses terrestres pour c, e et g respectivement). Les rayons des planètes s’échelonnent de 1,94 à 2,9 rayons terrestres. Là encore, le système de HD 110067 est radicalement différent du Système solaire : pas de planètes telluriques ou géantes, mais un ensemble remarquablement homogène de planètes dont les caractéristiques, assez voisines les unes des autres, se rapprochent de celles des sub-Neptunes, dont l’atmosphère est riche en hydrogène ; seule la planète e pourrait être plus dense et peut-être riche en eau. Quant aux températures de ces corps, elles peuvent être estimées à partir de la luminosité de l’étoile centrale et de la distance des planètes à celle-ci ; elles s’échelonnent de 800 K (527 °C) à 440 K (167 °C). Il s’agit donc de planètes chaudes, toutes situées en deçà de la zone habitable de l’étoile ; a priori, pas de probabilité d’y trouver de la vie…

Une cible de choix pour le JWST

Il n’est pas exclu que des mesures de transit ultérieures révèlent d’autres planètes ayant des périodes orbitales de plus de 70 jours. En attendant, le système de HD 110067 sera une cible de choix pour le JWST. La proximité de l’étoile, les périodes orbitales relativement courtes et la présence vraisemblable d’une atmosphère riche en hydrogène représentent autant de facteurs favorables pour caractériser leur atmosphère dans l’infrarouge proche et lointain.

Par Thérèse Encrenaz, Observatoire de Paris-PSL

Publié dans le n°179 de l’Astronomie

- R. Luque et al., « A resonant sextuplet of sub-Neptunes transiting the bright star HD 110067 », Nature 623, 2023, p. 932-937.

par Sylvain Bouley | Juil 26, 2024 | Actualités

C’est le 24 septembre 2023 que l’échantillon provenant de l’astéroïde Bennu a atterri dans le désert de l’Utah, pour être immédiatement transporté au Johnson Space Center à Houston et placé dans la salle blanche qui lui est dédiée [1]. Plus précisément, c’est le porte-échantillons du système TAGSAM (Touch and Go Sample Acquisition Mechanism) [2] d’Osiris-Rex, qui avait permis la collecte des échantillons, qui a été installé dans une boîte à gants afin de retirer son couvercle en aluminium en prenant soin de ne pas égarer de précieuses poussières en cours d’opérations.

Quelques grammes supplémentaires de poussières de Bennu sur le couvercle de l’instrument TAGSAM, utilisé pour rapporter la matière qui a été collectée sur l’astéroïde par la mission Osiris-Rex.

Les scientifiques s’attendaient à trouver quelques particules sur le couvercle, mais pas dans de telles quantités ; avant même d’ouvrir le couvercle, 70,3 g de poussière sombre contenant des cailloux, plus que ce qu’espéraient les responsables de la mission, sont récupérés ; immédiatement, une partie d’entre eux est stockée dans des conditions optimales en vue d’être préservés pour le futur.

Toutefois, la suite des opérations pour ouvrir le récipient a donné à tous des sueurs froides. Il était en effet impossible de soulever le couvercle avec les outils qui étaient disponibles dans la salle blanche. Il semblerait que la suite de ces déboires serait due à des ennuis à l’atterrissage, une des anses du parachute ne s’étant pas déployée comme il fallait.

Début janvier, on apprend que les deux attaches, sur les trente-cinq fixant le couvercle, qui posaient problème ont pu être retirées.

Grâce à ce succès, l’examen des poussières collectées sur Bennu peut reprendre et l’équipe chargée de l’analyse espère publier un catalogue des échantillons rapportés par Osiris-Rex ce printemps.

Gros plan sur une partie du matériau provenant de l’astéroïde Bennu. (NASA/Erika Blumenfeld & Joseph Aebersold)

Par Janet Borg

Publié dans le numéro de l’Astronomie n°180

- Pour suivre l’épopée Osiris-Rex vers, sur et au retour de Bennu, relire les numéros de l’Astronomie 123, 135 et 176.

- Afin de collecter les échantillons sur l’astéroïde Bennu par une manœuvre de « touch and go », Osiris-Rex est équipé d’un système appelé TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism). Il s’agit d’un bras articulé au bout duquel est fixée la tête arrondie du collecteur ; projetée vers le sol, elle le touche pendant environ 5 secondes, temps suffisant pour faire la collecte, alors qu’un jet d’azote souffle sur la surface pour attirer poussières et petits cailloux qu’il faudra aspirer. La collecte d’échantillons avec TAGSAM (revenu sur Terre avec son précieux chargement) a eu lieu il y a plus de trois ans, le 20 octobre 2020.

par Sylvain Bouley | Juil 26, 2024 | Actualités

L’un des principaux objectifs de la mission InSight, qui s’est posée sur Mars en novembre 2018, était d’étudier la structure interne de cette planète. Équipée du sismomètre ultrasensible de fabrication française SEIS, la sonde a enregistré plus de 1 300 séismes martiens, dus à des mouvements internes ou, pour certains, provoqués par des impacts de météorites. Le dernier signal reçu avant l’arrêt de la mission date du 15 décembre 2022.

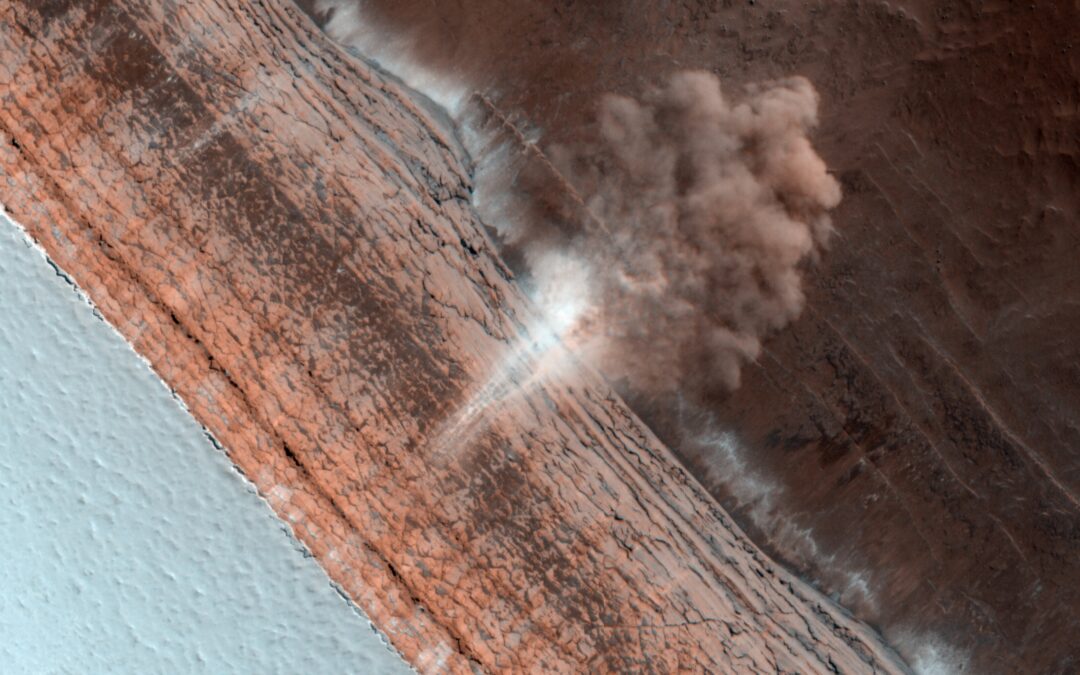

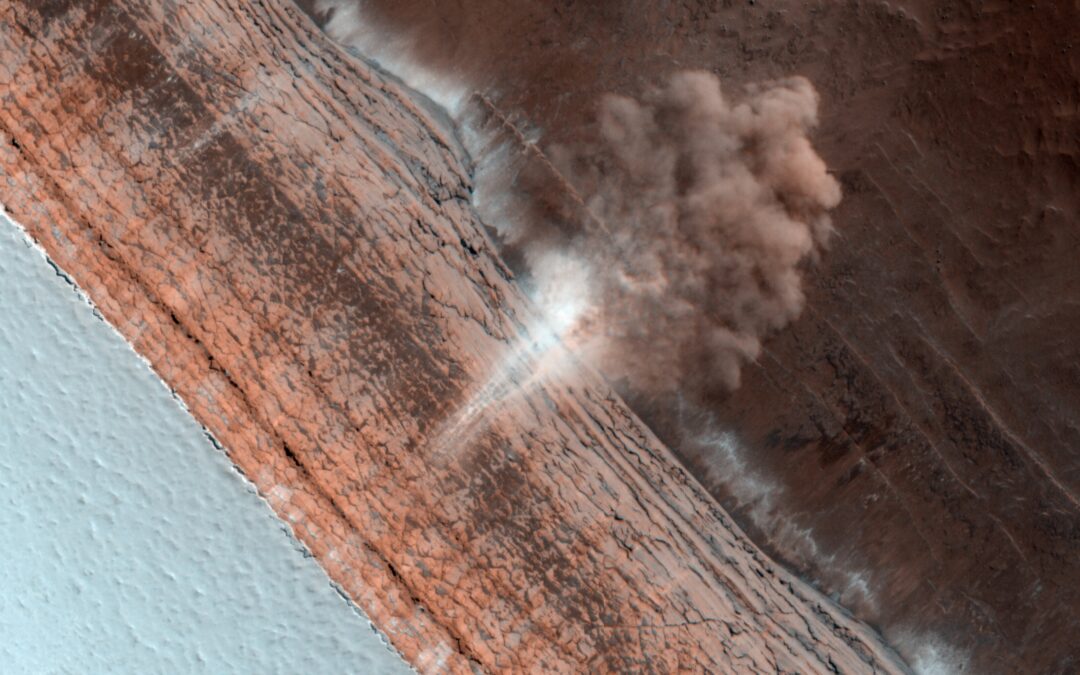

1. Une avalanche de glaces et de poussières sur Mars. Cette avalanche, observée par la caméra HiRISE de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter en mars 2010, dévale une falaise d’environ 700 mètres de hauteur située dans la région polaire boréale. Dans ce cas précis, elle aurait été déclenchée par le réchauffement et la sublimation de CO2. (© NASA/JPL/University of Arizona)

Une particularité des séismes martiens est qu’ils pourraient donner naissance à des avalanches de poussières générées par ces mouvements du sol au passage des ondes sismiques. Pour illustrer cette hypothèse, une équipe internationale sous la responsabilité de chercheurs de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) a croisé les données de SEIS avec des observations orbitales, notamment celle de la mission MRO [1], qui a déjà enregistré plusieurs avalanches (fig. 1). Cette comparaison a permis d’analyser et de comprendre les conséquences de l’activité sismique martienne sur l’évolution des terrains situés à proximité des foyers des séismes. Ces chercheurs ont tout particulièrement étudié les conséquences de deux événements sismiques particulièrement violents, S1000a et S1222a [2]. Ceux-ci ont eu lieu le 18 septembre 2021 et le 4 mai 2022 et sont (pour Mars) de magnitudes très élevées, respectivement 4,1 et 4,7 [3], comme rapporté dans l’Astronomie (no 163, septembre 2022).

Le premier événement, S1000a, est un impact météoritique qui a donné naissance à un cratère de 150 m de diamètre. En comparant les observations orbitales avant et après l’impact, un nombre important d’avalanches ont été observées après celui-ci. Toutefois, ces dernières seraient dues à des impacts secondaires et pas à la propagation d’ondes sismiques.

En ce qui concerne le second événement, S1222a, le scénario de déclenchement d’avalanches serait plus complexe, sans doute parce que la région sous-jacente présente une géologie plus compliquée. En effet, son épicentre est localisé près d’un volcan ancien, le volcan Apollinaris Patera (fig. 2), à une profondeur inférieure à 20 km, dans une région de terrains meubles à forte pente, propice à des déclenchements d’avalanches. L’activité sismique pourrait être liée à cet ancien volcan, bien que ce dernier ne soit sans doute plus en activité. Une autre hypothèse avancée par les chercheurs est l’existence d’une grande ride de 450 km de long située à proximité de l’épicentre.

2. Apollinaris Patera vu par la sonde Mars Global Surveyor en avril 1999. (© NASA/JPL/MSSS)

Le lien entre cette structure et l’activité sismique n’est pas encore bien compris. À noter que S1222a est l’événement le plus violent enregistré par SEIS, et qu’aucun nouveau cratère n’a été observé sur le sol martien à la suite de S1222a, excluant ainsi la possibilité d’un impact météoritique comme cause de la source du séisme.

Dès que S1222a a été détecté, les images provenant des observations orbitales des caméras HiRISE et CTX à bord de MRO, prises avant et après l’événement, ont été analysées. Plusieurs centaines d’images, complétées par des modélisations statistiques, ont été utilisées pour documenter le séisme et mieux comprendre le déroulé des événements ; ainsi, les chercheurs ont pu estimer que le taux d’avalanches, en moyenne de 3 %, est passé à plus de 40 % pour ce nouveau séisme [4]. Aucune tempête n’a eu lieu pendant la période couverte par ces observations, que ce soit avant ou après le séisme, qui aurait pu expliquer ces avalanches de poussières.

En conclusion, cette augmentation significative des avalanches dans des zones propices aux séismes suggère que les déformations du manteau jouent un rôle essentiel dans ces processus et que l’une des causes possibles des séismes sur Mars est la contraction thermique du manteau martien à cause du refroidissement de cette planète au cours du temps. De futures recherches permettront de mieux comprendre comment l’activité sismique martienne influence les processus de surface et de subsurface. Enfin, les conséquences visibles des séismes que sont les avalanches de poussières peuvent dans l’avenir servir d’outils pour documenter ces processus rapides que sont les impacts météoritiques et les séismes.

Par Janet Borg, Institut d’astrophysique spatiale

Publié dans le numéro de l’Astronomie n°182

- Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) est une mission spatiale américaine de la Nasa en orbite autour de Mars qui a été lancée en août 2005 et dont l’objectif principal est de cartographier la surface de Mars. Il est équipé entre autres des deux instruments utilisés dans cette étude, à savoir la caméra du télescope HiRISE et celle de CTX (Context Imager) qui fournit des images monochromes complétant les clichés obtenus à plusieurs longueurs d’onde de HiRISE.

- A. Lucas et al., « Possibly seismically triggered avalanches after the S1222a Marsquake and S1000a impact event », Icarus, vol. 411, 2024, 115942, DOI : 10.1016/j.icarus.2023.115942.

- À titre de comparaison, 95 % des séismes enregistrés par SEIS depuis l’arrivée d’InSight sur Mars ont une magnitude inférieure à 3,5. Sur Terre, on enregistre des événements de magnitude beaucoup plus élevée ; par exemple autour de 6,8 pour le violent séisme qui s’est produit dans le Haut Atlas marocain le 8 septembre 2023.

- Un taux de 3 % signifie que 3 nouvelles avalanches apparaissent au cours d’une année martienne pour 100 avalanches existantes.