par Sylvain Bouley | Jan 4, 2021 | Sur le Terrain

Créée en septembre 2015, HAIKINTANA est la première association Malgache à vulgariser l’astronomie auprès du grand public. L’idée nait lorsqu’une équipe de jeunes passionnés se rencontrent pour la première fois à l’occasion d’une animation de planétarium mobile début 2015. Cet événement est le fruit d’une collaboration entre la France représentée par l’Institut Française de Madagascar (IFM) et Centre Sciences Orléans, et Madagascar par le professeur Charles RATSIFARITANA et l’Association Malgache Pour la Promotion de la Science (AMPS). Seulement 30% des jeunes malgaches choisissent les filières scientifiques après le lycée. Et plus de la moitié sont des hommes. Cette situation est due à l’inexistence d’infrastructure et de débouché certain pour les étudiants scientifiques ainsi que la difficulté de compréhension des élèves à l’école, par manque de cours pratique. A l’initiative de Mializo RAZANAKOTO qui décide dans un premier temps de créer une page Facebook sous le nom d’Haikintana afin de partager des connaissances de base sur l’astronomie à destination du grand public (Facebook étant le réseau social le plus accessible à Madagascar), l’association est devenue en 2018, une communauté officiellement reconnue. Consciente de la situation actuelle du pays, l’objectif premier de l’association est d’inspirer les jeunes et surtout les femmes à s’orienter davantage vers les disciplines scientifiques, à travers des activités ludiques et éducatives tant sur les réseaux sociaux que durant des manifestations scientifiques. L’équipe est composée d’étudiants et de professionnels de diverses formations qui souhaitent réconcilier les Malgaches à la science et surtout apporter sa contribution au développement du pays.

Un partie de l’équipe HAIKINTANA

VULGARISATION DE L’ASTRONOMIE

Haikintana s’est imposée dans l’organisation d’événements à caractère scientifique destinés au grand public.En Septembre 2016, à l’occasion d’une éclipse totale du soleil, les membres de l’association ont couvert des séances d’observations dans différentes régions de l’île. A Madagascar où les croyances diverses sont prédominantes, Haikintana tente d’apporter des explications sur les faits naturels et scientifiques. Depuis 2017, Haikintana participe à la journée mondiale des Astéroïdes (International Asteroid Day). Le programme de la journée s’organise autour de la sensibilisation de la population sur les impacts néfastes des tombés d’astéroïdes sur le territoire. Chaque édition est organisée en collaboration avec différentes institutions. La célébration se termine ensuite par une séance d’observation. En 2019, la célébration a ciblé les étudiants. Une conférence animée par le Pr. Charles RATSIFARITANA a donc été organisée à l’amphithéâtre de l’École Normale Supérieur (ENS) d’Antananarivo. En 2020, la célébration a été faite en numérique à travers des « live talk » et des partages sur les réseaux sociaux.

DES SEANCES D’OBSERVATION A ASTRO ANKADIEFAJORO

Que ce soit à l’occasion d’une éclipse lunaire, d’un transit de Mercure ou encore à la demande du public, des séances d’observation sont organisées annuellement sur le site ASTRO Ankadiefajoro. Le site a été créé par le Pr Charles RATSIFARITANA en Novembre 2008, et se trouve à quelques kilomètres de la capitale et donc facile d’accès. Pour chaque séance, une trentaine de public passionnés et curieux ont été au rendez-vous avec au programme une visite du site, suivie d’une séance d’observation aux télescopes, et le tout accompagné d’un moment convivial autour du feu. Haikintana souhaite désormais investir dans de nouveaux équipements d’observation et de camping pour offrir une meilleure expérience.

Animation A ASTRO ANKADIEFAJORO

VULGARISATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Née sur Facebook, Haikintana reste très active sur les réseaux en partageant quotidiennement des contenus scientifiques. Cette approche a permis d’organiser des événements marquants dans la vie de l’association tels que la campagne pour le projet NAMEEXOWORLDS durant lequel Madagascar a nommé une exoplanète et son étoile (TRIMOBE et RAPETO) ; ainsi que l’organisation d’un concours d’Astrophotographie amateur durant la période de confinement. Il s’agit du premier concours d’astrophotographie dans le pays. L’objectif a été d’encourager la population à se rappeler le fait que malgré ces moments difficiles, il faut garder les yeux rivés vers les étoiles.

La photo gagnante du concours – prix du Jury

PARTICIPATION A DES PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Haikintana participe régulièrement à des événements culturels et éducatifs se déroulant dans la capitale dans le but de faire connaitre l’association certes mais surtout pour inspirer les jeunes à s’intéresser davantage à la science. Haikintana a donc participé à quelques événements notables dont : la TGW (Tanà Games Week) où elle met en avant les théories scientifiques dans les SF et jeux vidéo, des expositions lors de la semaine pour les étudiants et l’Education tour en 2019. L’association utilise aussi l’enseignement de l’astronomie dans le but de sensibiliser la population à la fragilité de notre planète et à la protection de l’environnement. En mars 2019, Haikintana a participé à la grande marche pour les Forêts, à l’occasion du Earth Hour.

Haikintana participe également à des concours/événements organisés par des sociétés internationales. La majorité de ces concours sont ceux organisés par l’Union Internationale Astronomique (UIA). Nous pouvons citer le projet NAMEEXOWORLD lors de la célébration des centenaires de l’UIA et le 50th Moon Landing, un concours durant lequel Haikintana a remporté un télescope Bresser. Il est important de souligner que depuis 2019, Madagascar est membre apparent de l’UIA par l’intermédiaire de l’association Malgaches Astronomy and Space Science (MASS). Suite à cela, un comité national s’est formé auquel fait partie Haikintana. Dans la même année, Haikintana a été lauréate du concours On the Moon Again 2019, qui lui a permis de remporter un télescope 150/700 offert par la société La Clef des étoiles. Ces récompenses ont permis d’améliorer les séances d’observation menées par l’association qui utilisait jusque-là, une lunette astronomique.

A travers Haikintana, ces bénévoles peuvent participer à des événements ou rejoindre des groupes de travail au niveau international. Depuis 2020, des membres ont rejoint deux groupes de travail à l’AFAs (AFrican Astronomical Society) francophone et un membre de l’association est devenu le Point de contact national de Madagascar au sein de la SGAC. Andoniaina Rajaonarivelo, actuel président de l’association a participé au 17ème Festival national d’astronomie populaire d’Algérie, organisé par l’AAS (Association d’Astronomie Sirius) qui s’est déroulé à Constantine le 3 au 5 octobre dernier, après avoir été sélectionné par l’African Astronomical Society à l’issu d’un appel à candidature. Il y a présenté les activités de Haikintana dans le cadre de la promotion de l’astronomie à Madagascar.

Le telescope gagné lors du concours On the Moon Again 2019

HAIKINTANA, TOURNEE VERS L’AVENIR

Durant ces cinq années d’existence, les actions de Haikintana ont apporté une nouvelle vision d’avenir au sein de la communauté malgache. Pour une jeune association qui améliore continuellement son approche dans la promotion de la science, tout cela est encourageant.

Depuis 2020, Haikintana s’est réorganisée en 3 pôles : le pôle EDUCATION qui souhaite s’appuyer sur le système éducatif à travers l’insertion d’un nouveau sujet et des activités pratiques dans les écoles ; le pôle OUTREACH qui s’occupe principalement de la vulgarisation de l’astronomie auprès du public à travers les événements ; et le pôle DEVELOPPEMENT, un nouveau pôle qui se concentrera sur la valeur ajoutée de l’astronomie dans la société (environnement, tourisme). L’association continue ses collaborations à travers le monde. Nous pouvons citer notamment le projet en cours qui consiste à construire un observatoire dans le nord-ouest du pays, issu d’un début de collaboration entre la France et Madagascar. Pour les prochaines années, l’association s’orientera vers la pérennisation de ses activités.

Mializo RAZANAKOTO – HAIKINTANA

par Sylvain Bouley | Oct 7, 2020 | Observer le Ciel

Comme des traditions l’affirment, on peut représenter les planètes en mouvement autour de la Terre. C’est vrai. Cependant, leur mouvement n’est pas circulaire, il est complexe, et il change souvent de sens. On peut aussi considérer les planètes en mouvement autour du Soleil. Cette représentation est également possible, et totalement équivalente à la précédente. Cependant, par rapport au Soleil, les mouvements planétaires sont beaucoup plus simples, presque circulaires et toujours dans le même sens. Placer le Soleil au centre des orbites de planètes est donc la représentation préférée des scientifiques car elle permet de décrire les choses d’une façon juste, plus simplement que celle où la Terre serait immobile et au centre de toute chose.

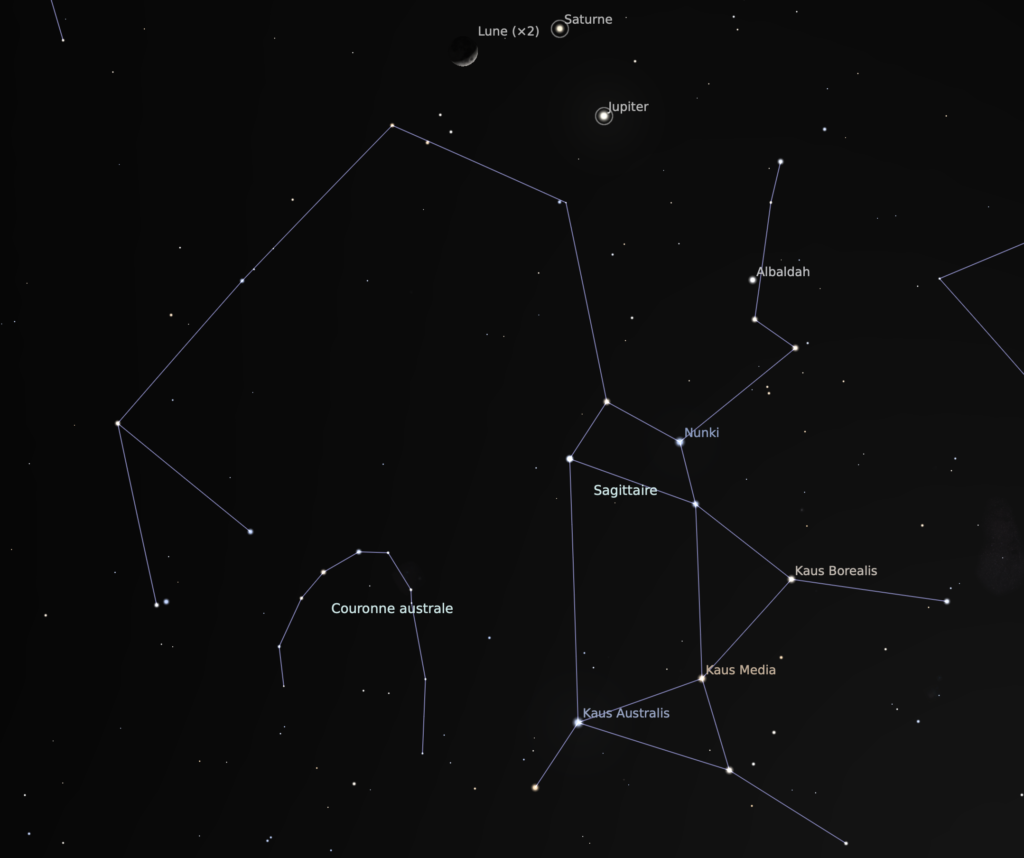

Figure 1. En haut : Le ciel vu des Dakar, en direction de l’est (marqué E), le 20 octobre 2020 à 22h (heure de Dakar) et, en bas : le ciel au même endroit, à la même date, et la même heure, un an plus tard en 2021. Sur les deux images, les étoiles sont disposées les unes par rapport aux autres de la même manière. Les étoiles sont fixes les unes par rapport aux autres. A un an d’écart, leur position par rapport à l’horizon est même identique. Les traits bleu servent de repères pour aider l’identification des constellations. D’un an à l’autre, on constate que la Lune et les planètes ont changé de place par rapport aux étoiles. (Crédits : image F. Mottez, avec le logiciel Stellarium.)

La sphère céleste dont le centre est la Terre

Comme on ne perçoit pas les distances des astres que nous observons, nous les imaginons intuitivement comme s’ils étaient tous à la même distance de nous, comme sur une voûte immense, obscure la nuit, azur le jour. Cette voûte imaginaire a une forme sphérique, et nous sommes en son centre. Nous appelons cette construction de l’esprit la voûte céleste, et aussi la sphère céleste.

Les astres, intuitivement se déplacent donc sur la voûte céleste. Cette représentation de la sphère céleste n’a pas de réalité physique très profonde, mais elle représente très bien ce que nous voyons : c’est une bonne description de l’apparence du ciel.

Le concept de sphère céleste existe depuis l’antiquité, et il est toujours en usage pour les observations pratiques en astronomie.

Les étoiles sont fixes les unes par rapport aux autres (du moins à l’échelle de quelques siècles, elles paraissent ainsi), formant les figures des constellations (figure 1). Mais elles tournent toutes autour de nous. Par rapport aux repères terrestres, elles font un tour complet en 23 heures et 56 minutes. On considère donc que la sphère céleste « porte » les astres, immobiles sur cette sphère, et que la sphère céleste fait un tour complet autour de la Terre en 23 heures et 56 minutes. Son axe de rotation passe par la prolongation dans le ciel de l’axe passant par les pôles nord et sud géographiques.

Dans cette représentation, nous sommes au centre du monde céleste qui tourne autour de nous. Après tout, pourquoi pas ? Nous sommes forcément au milieu de ce que nous pouvons voir. C’est indéniable. Ne connaissant pas les distances de ce que nous voyons, nous pouvons confondre cette situation au milieu de ce que nous voyons par l’illusion d’être au centre. Ce n’est pas contredit par les observations, tant qu’on ne peut mesurer les distances de ce que nous voyons.

Le mouvement du Soleil et de la Lune sur la sphère céleste

Le Soleil se déplace sur la sphère céleste en suivant un grand cercle, fixe par rapport aux étoiles, appelée l’écliptique. Selon les apparences de la sphère céleste, nous sommes au centre de ce grand cercle. Le Soleil fait un tour complet, par rapport à nous, chaque jour en 24 heures. C’est un peu plus long que le tour des étoiles (23 heures 56 minutes) donc le Soleil se déplace par rapport aux étoiles. Il fait un tour complet par rapport aux étoiles en un an. On peut ainsi dire d’une certaine manière que le Soleil tourne autour de nous, et même autour de chacun de ses observateurs, et qu’il effectue son périple sur la sphère céleste en un an. De plus par rapport aux étoiles, son déplacement quotidien s’effectue toujours dans le même sens, d’un peu plus d’un degré vers l’est, chaque jour.

La Lune a un mouvement analogue à celui du Soleil : circulaire, et toujours accompli dans le même sens. En se référant aux étoiles, la Lune fait un tour complet en 27,32 jours (contre une année pour le Soleil).

Le mouvement de Mercure et de Vénus sur la sphère céleste

Sur la voûte céleste, les planètes tournent également autour de nous, en suivant approximativement des grands cercles voisins de l’écliptique suivie par le Soleil. Cependant, leur mouvement est plus compliqué.

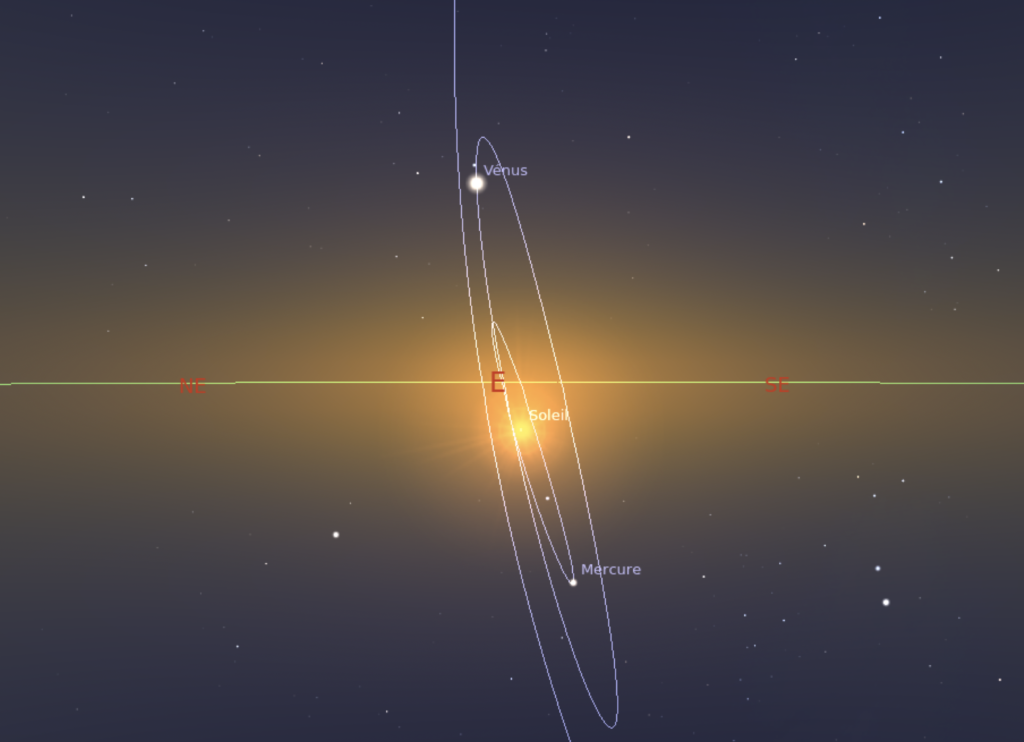

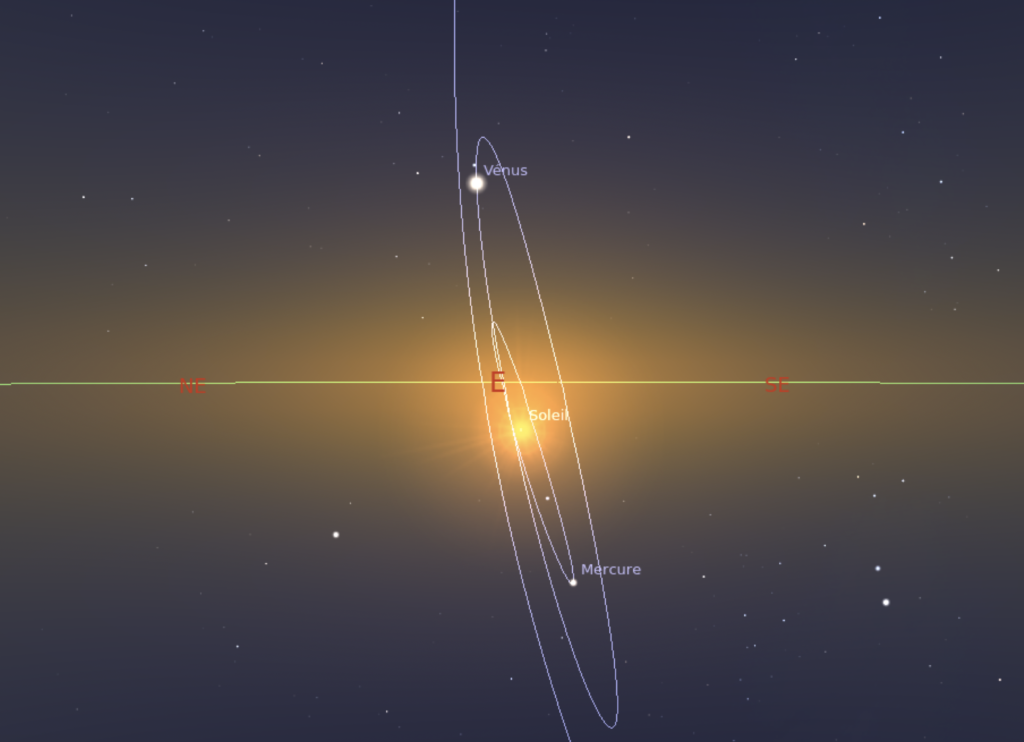

Commençons par la planète Mercure. L’observation régulière du ciel nous montre que Mercure n’est jamais loin du Soleil : on peut la voir à certains moments juste après le coucher du Soleil, parfois pas du tout (figure 2), et parfois juste avant son lever, tout cela se succédant avec une période d’environ 116 jours. On ne voit jamais Mercure à minuit. Comme le Soleil tourne très régulièrement par rapport au fond étoilé, et que Mercure est visible tantôt avant, tantôt après le Soleil, Mercure a des mouvements en avant et en arrière par rapport aux étoiles. C’est une manière bien compliquée de tourner autour de la Terre.

Figure 2. Ciel en direction de l’ouest (marqué O) à Dakar, le 5 septembre 2020, peu après le coucher du Soleil (19h36 heure de Dakar). La planète Mercure, dont la position apparente est proche du Soleil, est sur le point elle-aussi de passer sous l’horizon. Mercure (visible seulement la nuit) n’est jamais observable très haut au dessus de l’horizon. (Crédits : image F. Mottez, avec le logiciel Stellarium.)

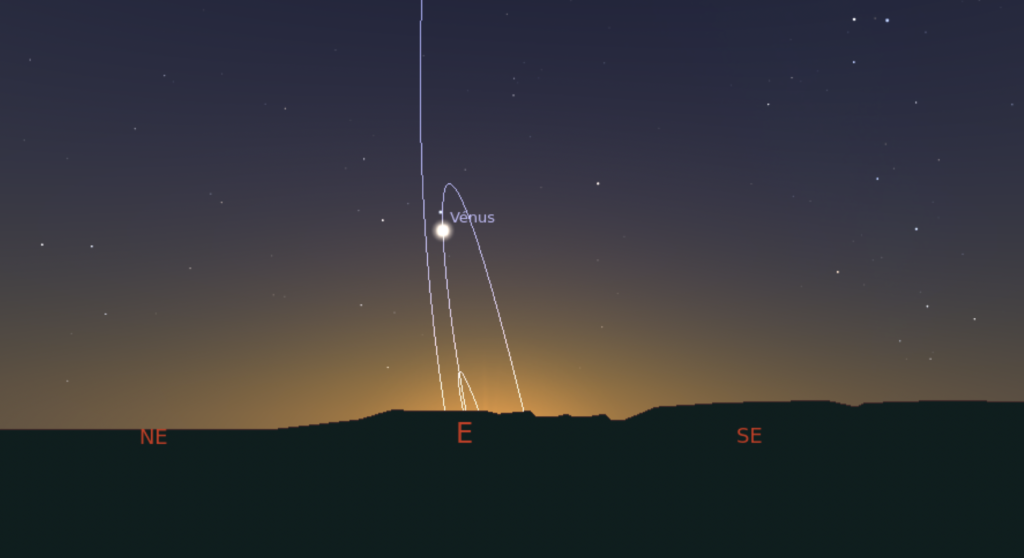

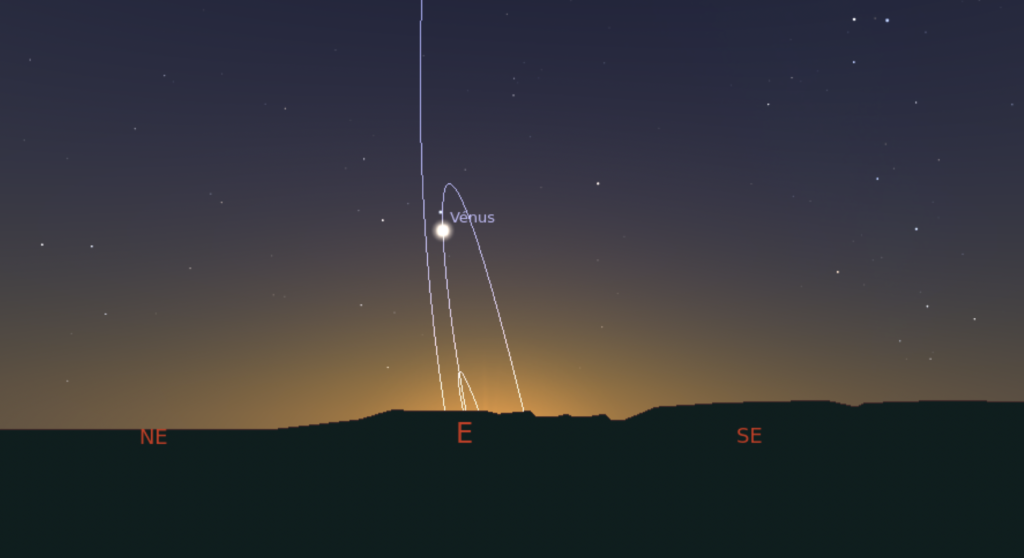

De même, Vénus ne s’éloigne jamais beaucoup de la position du Soleil (mais plus que Mercure cependant), et la succession des périodes où Vénus est vue à l’aube (voir figure 3) ou au crépuscule se déroule selon un cycle d’environ 583 jours. Par rapport aux étoiles, ou par rapport à la sphère céleste (ce qui revient au même), Vénus a des mouvements dans un sens puis dans l’autre, tantôt en avance, tantôt en retard sur le Soleil (figure 4).

Figure 3. Le ciel vu de Dakar, vers l’est, le 5 septembre 2020 à l’aube (6h30). Vénus y est visible. Comme pour Mercure, il est impossible d’observer Vénus très loin de l’horizon. Les trajectoires apparentes de Vénus, de Mercure (la boucle très près de l’horizon), et de la Lune (celle qui monte jusqu’en haut de la figure) sont représentées en blanc. (Crédits : image F. Mottez, avec le logiciel Stellarium.)

Figure 4. Trajectoires apparentes de Mercure et de Vénus (et un fragment de celle de la Lune), sur une durée de plusieurs semaines, en montrant ce qui est caché sous l’horizon (trait vert horizontal). Cette représentation permet de constater que dans leur mouvement, ces deux planètes ne s’éloignent jamais beaucoup du Soleil. Attention dans cette figure, la position du Soleil est correcte par rapport aux étoiles seulement à la date du 5 septembre 2020.(Crédits : image F. Mottez, avec le logiciel Stellarium)

Le mouvement de Mars, Jupiter et Saturne et de la plupart des corps du système solaire.

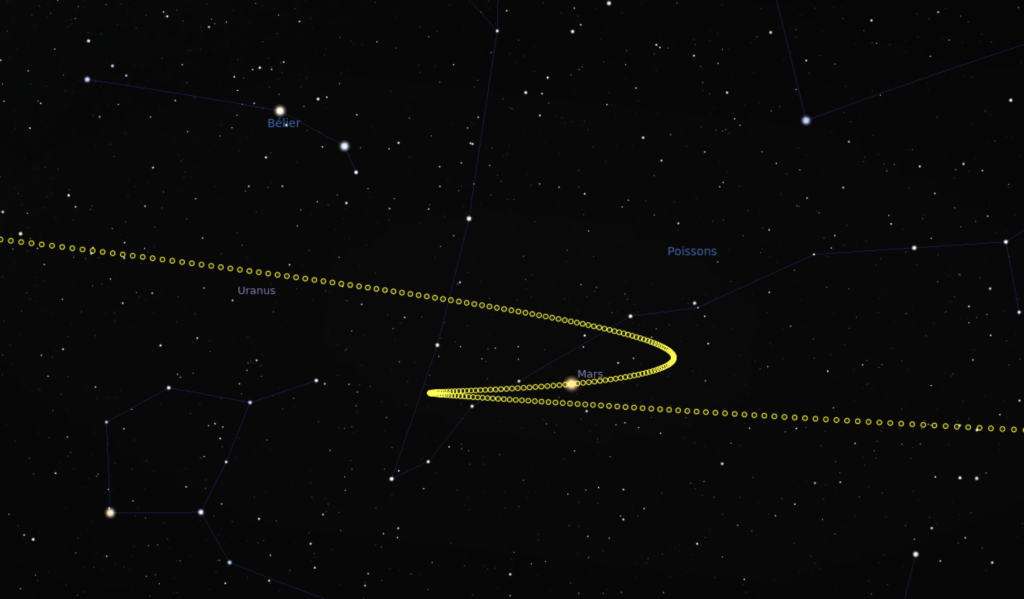

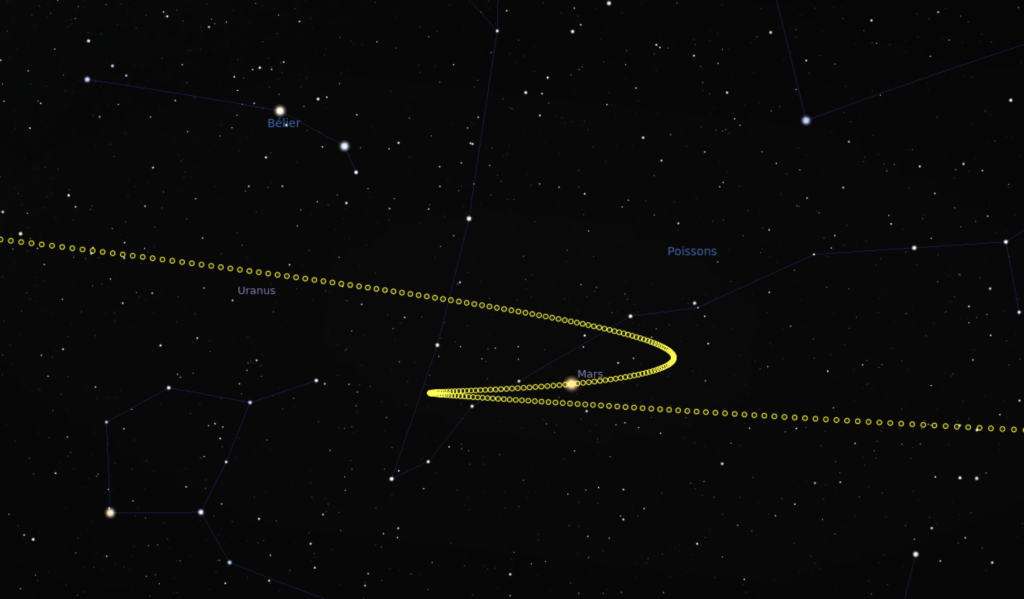

Au contraire de Mercure et Vénus, on peut observer Mars, Jupiter et Saturne au milieu de la nuit. La plupart du temps, elles ont un mouvement apparent plus lent que celui du Soleil, mais dans le même sens (se décalant progressivement vers l’est). On parle de mouvement prograde, pour indiquer qu’il est dans le même sens, par rapport aux étoiles, que celui du Soleil. Mais à certains moments, le mouvement d’une planète comme Mars peut cesser et repartir dans le sens opposé à celui du Soleil, par rapport aux étoiles. Le mouvement est alors rétrograde (figure 5). Le mouvement rétrograde dure quelques semaines, puis le mouvement prograde reprend… pour quelques mois.

Figure 5. Positions de Mars par rapport aux étoiles entre août 2020 (à droite de l’image, coté « ouest ») et février 2021 (à gauche de l’image, coté « est »). Les positions sont représentées en jaune. La position particulière où le nom de Mars apparaît correspond au 15 octobre 2020 (c’est aussi la date à laquelle correspond la position d’Uranus, qui apparaît sous la constellation du Bélier). Alors que Mars se déplace généralement vers l’est, ce qui correspond au mouvement prograde, pendant quelques semaines (lesquelles incluent la date du 15 octobre 2020), elle va vers l’ouest, effectuant un mouvement qualifié de rétrograde. Le décalage entre deux positions de Mars (en jaune) correspond à un jour. (Crédits : image F. Mottez, avec le logiciel Stellarium)

Il en est de même pour le mouvement de Jupiter, de Saturne, et également des planètes découvertes grâce à l’usage des télescopes : Uranus, Neptune, les planètes naines comme Pluton, et les astéroïdes comme Cérès, Vesta, et des centaines de milliers d’autres plus petits.

Donc les planètes tournent autour de la Terre, mais elles le font d’une manière compliquée.

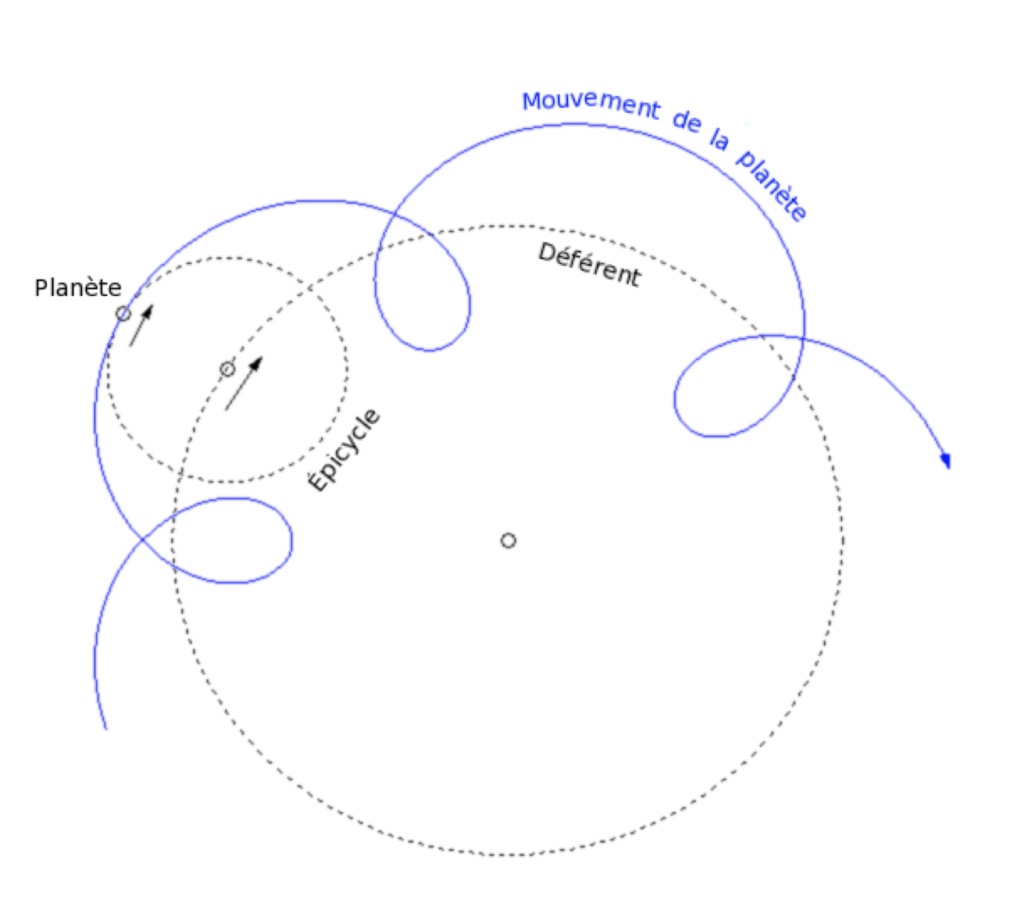

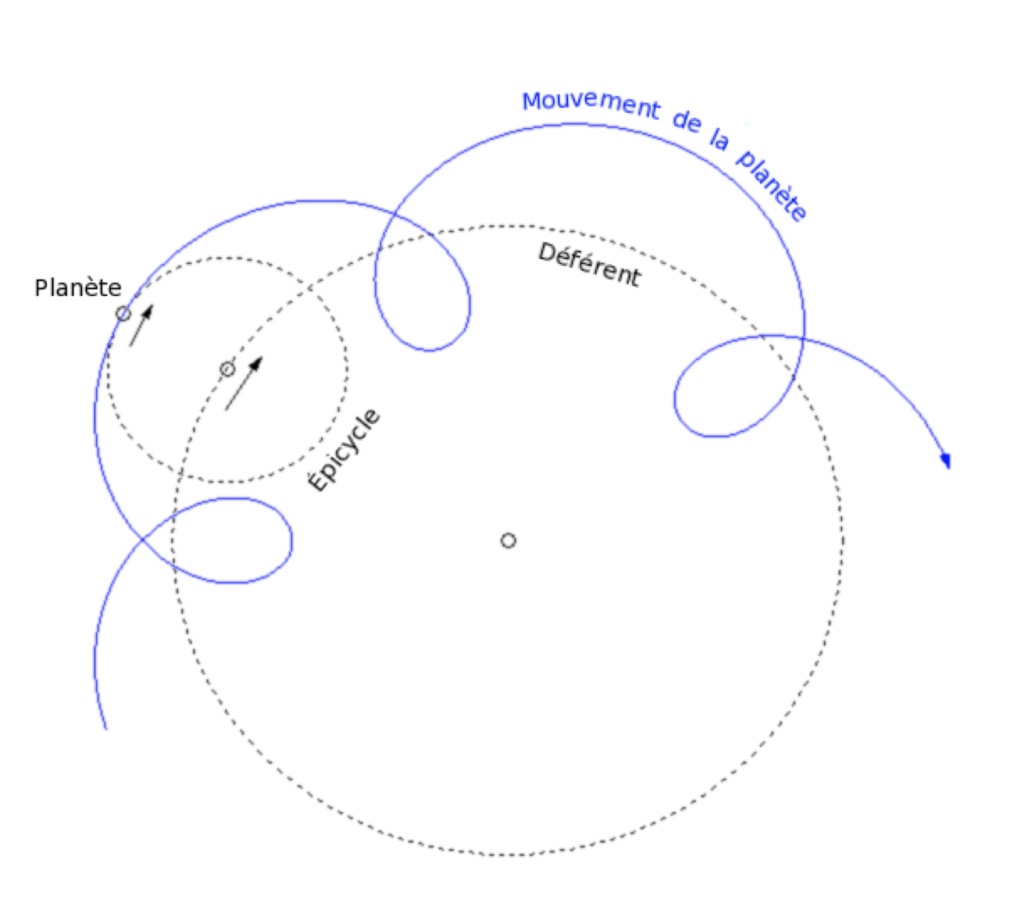

Le mouvement des planètes en les supposant autour de la Terre

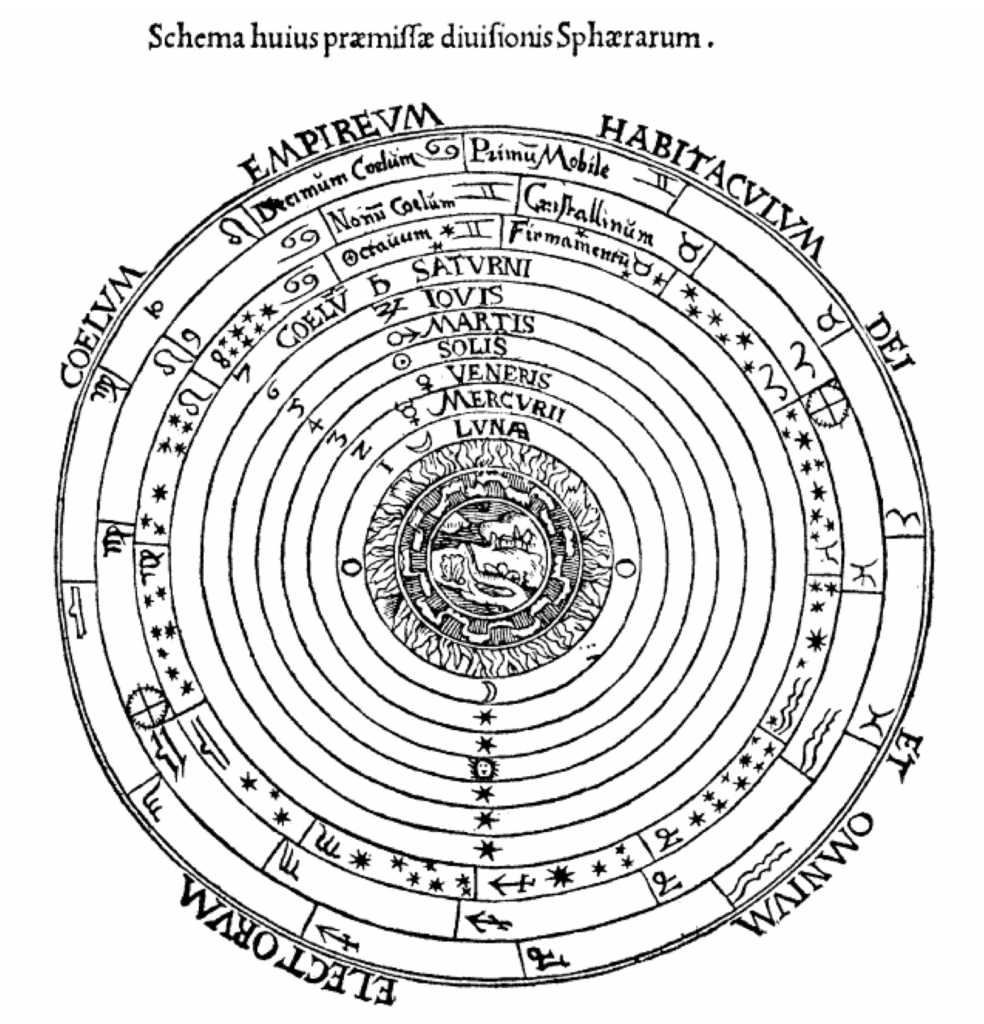

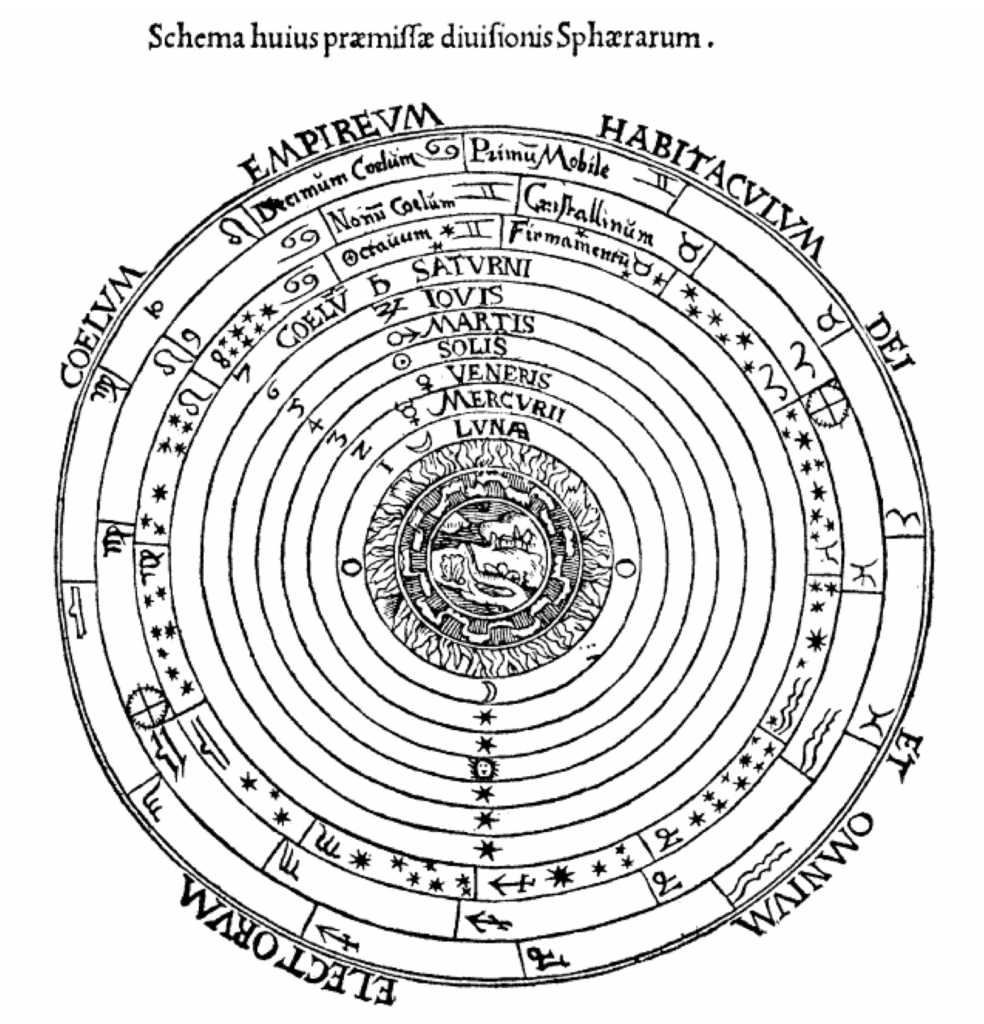

Les mouvements que je viens de décrire sont connus depuis l’antiquité et tous les écrits des astronomes de l’antiquité, et presque tous-ceux du Moyen-âge plaçaient la Terre immobile au centre du monde. Mais pour décrire le mouvement des planètes, notamment la succession des mouvements progrades et rétrogrades, il fallait cependant assumer qu’elles ne parcouraient pas de simples cercles autour de la Terre, mais qu’elles parcouraient un cercle nommé : « épicycle », lui-même centré sur un point, appelé : « déférent », qui tournait autour de la Terre (figures 6 et 7). Ce n’étaient donc pas les planètes qui parcouraient un cercle autour de la Terre, mais leur déférent. C’était la théorie dite des épicycles, en usage dès le troisième siècle avant notre ère, et formalisée cinq siècles plus tard par l’astronome greco-égyptien Ptolémée, dans son ouvrage l’Almageste.

Figure 6. Modèle de Ptolémée. La Terre est immobile, au centre du cercle déférent. La planète (Mars par exemple) est situé sur un autre cercle, dit « épicycle » qui tourne, alors que son centre se déplace sur le déférent. Le mouvement apparent de la planète correspondrait ici quasiment à son mouvement réel, indiqué en bleu. (Crédits : Wikipedia. Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89picycle#/media/Fichier:Epicycle_et_deferent.png)

Figure 7. Représentation de la position des planètes. La Terre est supposée immobile, au centre de la figure. Cette représentation du seizième siècle du système géocentrique indique les positions des cercles déférents, mais, comme très souvent, elle omet la représentation des cercles épicycles. Avec un système aussi simple, il est pourtant impossible d’expliquer le mouvement rétrograde des planètes, ainsi que le fait que Mercure et Vénus ne s’éloignent jamais beaucoup du Soleil. (Credits : Wikipedia, domaine public, issu de Edward Grant, « Celestial Orbs in the Latin Middle Ages », Isis, Vol. 78, No. 2. (Jun., 1987), pp. 152-173)

Dans les siècles qui suivirent, de nombreuses théories perfectionnant celle de Ptolémée furent développées pour faire correspondre les observations avec l’idée que les planètes tournent autour de la Terre en combinant des mouvements circulaires. Mais plus les observations étaient précises, plus il fallait ajouter des hypothèses compliquées aux théories pour les expliquer.

Un astronome persan Al-Biruni, écrivit au XIème siècle ses doutes par rapport au fait que la Terre serait immobile. Certaines théories développées au cours du Moyen-Age supposèrent que certaines planètes, comme Vénus et Mercure tournent autour du Soleil. Elles furent peu connues, même à leur époque. Il fallut attendre le seizième siècle pour qu’un moine polonais, Nicolas Copernic, propose une vision du ciel où la Terre ne serait pas immobile, et qu’il en écrive une théorie complète, qui sera abondamment reprise et commentée.

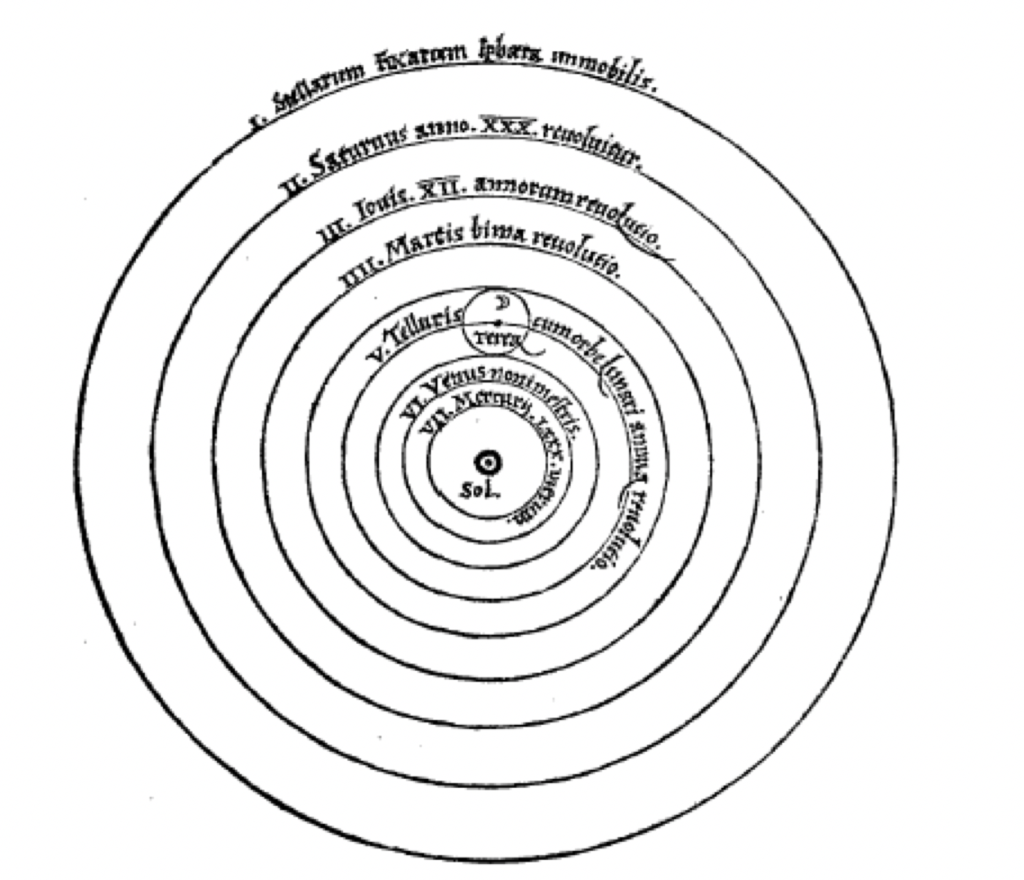

Le Soleil au centre du monde

Au seizième siècle, un moine polonais, Nicolas Copernic se demanda s’il ne serait pas judicieux de faire tourner toutes les planètes (sauf la Lune) autour du Soleil. Et il vit que cela fonctionnait. On avait donc la Terre, autour de laquelle tournait la Lune et le Soleil. Et toutes les planètes tournant autour du Soleil. En attribuant aux planètes les bonnes distances au Soleil, il devenait également possible d’expliquer les mouvements progrades et rétrogrades des planètes Mars, Jupiter et Saturne, en plus de ceux de Mercure et Vénus.

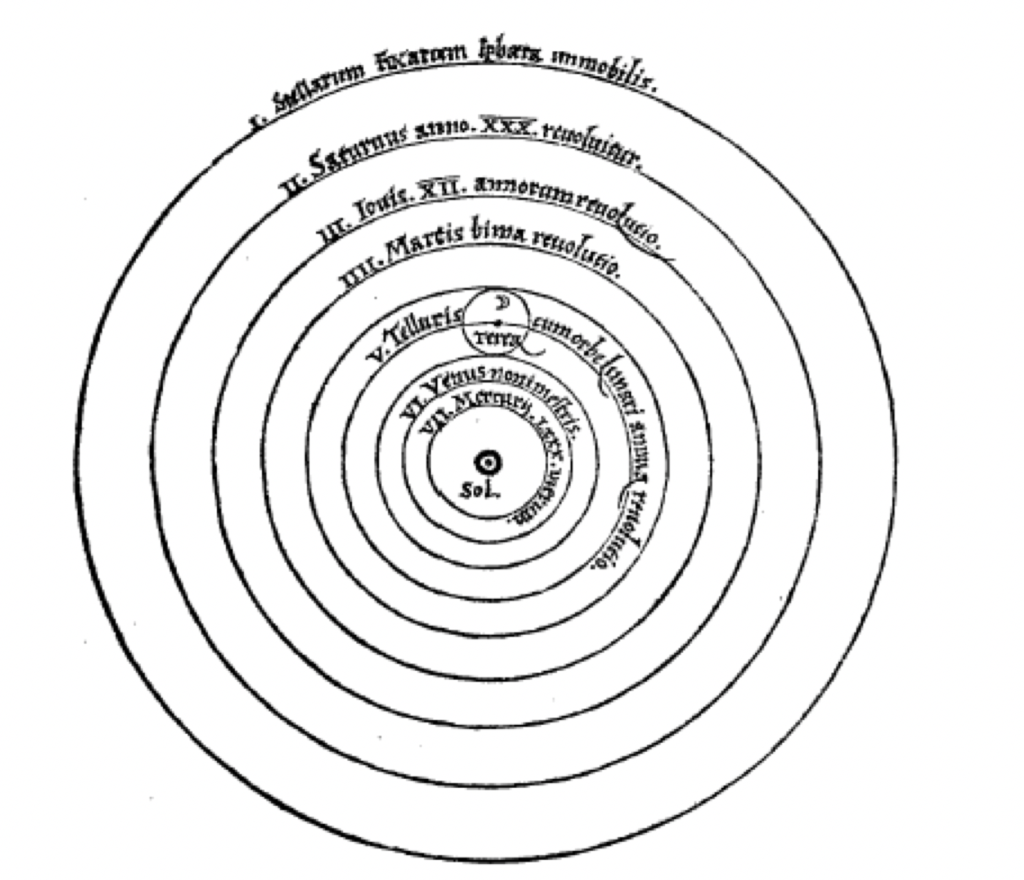

figure 8. Représentation du système de Copernic, où les planètes, y compris la Terre (nommée ici v. Telluris), tournent autour du Soleil. (Crédit : extrait de De revolutionibus Orbium Coelestium, de Nicolas Copernic, source : Wikipedia.)

Il devenait alors encore plus simple d’adopter une autre représentation, tout à fait équivalente d’un point de vue géométrique, mais plus simple: placer l’origine de ce système non pas à la Terre mais au Soleil. Le Soleil est alors immobile, et c’est la Terre qui, comme les autres planètes, tourne autour du Soleil (figure 8). Et c’est ainsi qu’il présenta sa vision du système solaire : le Soleil au centre, toutes les planètes, y compris la Terre, tournant autour du Soleil. Seule la Lune continuait de tourner autour de la Terre. Les distances au Soleil s’étageaient ainsi, du plus près au plus loin : Mercure, Vénus, la Terre et la Lune, Mars, Jupiter, et Saturne.

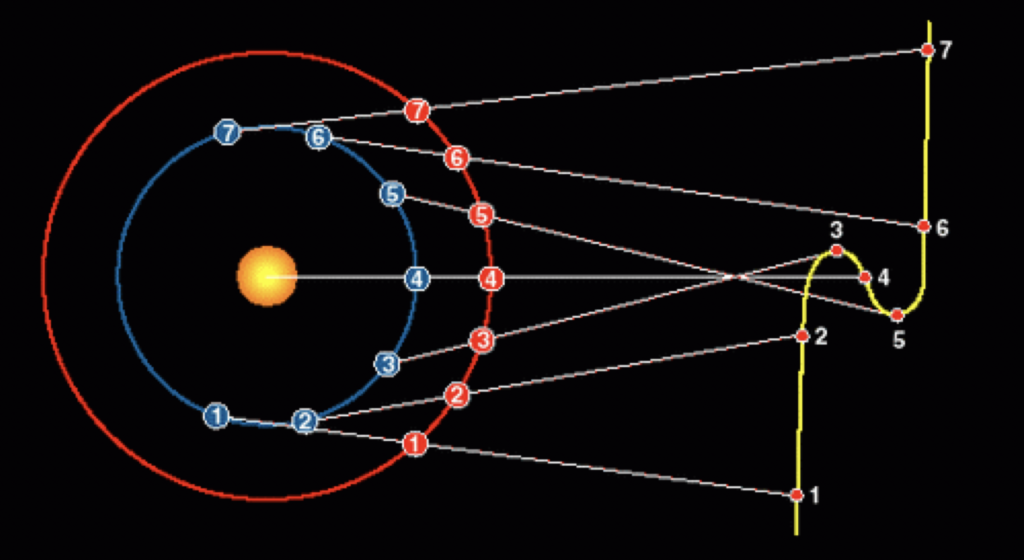

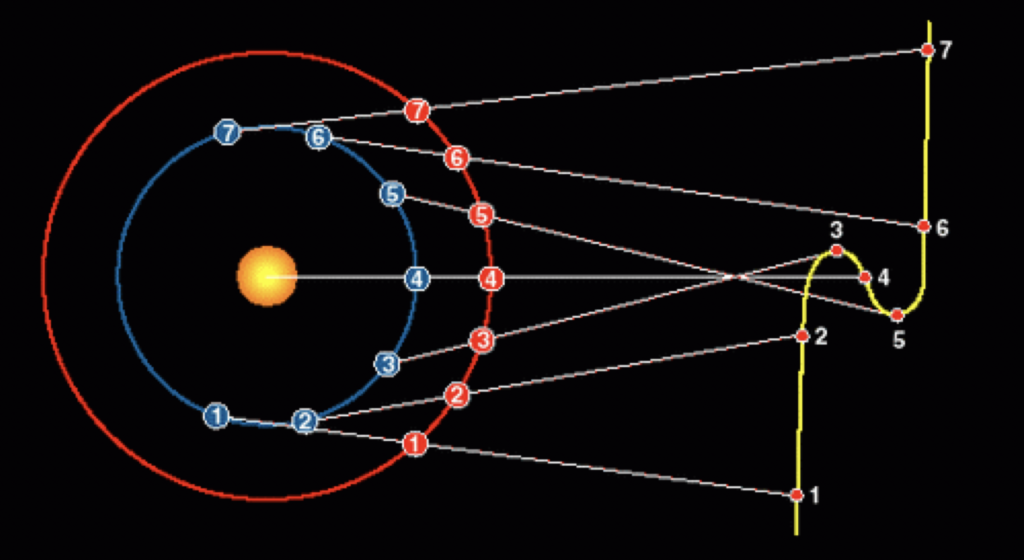

Ce modèle explique que les positions apparentes de Mercure et de Vénus sont toujours proches de celles du Soleil. Ce modèle explique également le mouvement rétrograde de Mars : il est du au fait que la Terre avance plus vite sur son orbite que Mars. Alors, il arrive régulièrement que la Terre « double » la planète Mars. Alors, en suivant la direction de Mars, vue de la Terre, par rapport aux étoiles, on voit Mars changer le sens de sa course (figure 9).

Figure 9. La Terre (en bleu) est représentées aux instants 1,2,3…7. Mars est représentée aux mêmes instants, en rouge. Il faut imaginer les étoiles immobiles, placées sur le coté droit de la figure. A l’instant 4, la Terre, qui avance plus vite que Mars, dépasse celle-ci. A ce moment Mars semble se déplacer vers l’ouest (bas de la figure) par rapport aux étoiles. A d’autres moments plus fréquents, comme les instants 1,2, 5,6,7, Mars semble se déplacer vers l’est (vers le haut sur la figure). Ce schéma est également valable pour expliquer le mouvement rétrograde de Jupiter, Saturne, etc… (Crédit : université de Rennes.)

Ce système impliquait cependant un autre mouvement important : pour expliquer la course quotidienne du Soleil, il fallait supposer que la Terre tourne sur elle-même, effectuant un tour complet en 24 heures.

Ce fut ce qu’on nomma la révolution copernicienne. Elle fit grand bruit en Europe. A cette époque, le continent était déchiré par des guerres terribles entre plusieurs courants de la religion chrétienne (réforme protestante, et réaction de l’église catholique romaine). Des religieux (pas tous) se mêlèrent de science, et défendirent, à tort l’idée que la Terre dut absolument être placée au centre de tout. Des savant furent menacés de tribunaux religieux implacables, et durent renier ou cacher leurs découvertes scientifiques. Cependant, petit à petit, leurs idées finirent par s’imposer. Mais ce fut très progressif, et parfois risqué pour les défenseurs de la théorie copernicienne.

Actuellement, les représentations du système solaire développées par les scientifiques, par exemple pour la constitution des calendriers, pour le calcul des éphémérides, ou pour le calcul des trajectoires des satellites (ce qui nécessite de bien connaître la position des planètes), sont des versions améliorées du modèle de Copernic.

Dans un prochain numéro de l’Astronomie Afrique, nous verrons que cette affaire ne se termine pas avec les travaux de Copernic. Nous considérerons d’autres possibilités pour le centre du système solaire, dont certaines sont meilleures que le Soleil lui-même (mais plus abstraites), et d’autres permettent de souligner le caractère très relatif de la notion « tourner autour de ».

Fabrice Mottez, CNRS, Observatoire de Paris

Informations : Toutes les cartes ont été réalisées avec le logiciel Stellarium

Informations : Toutes les cartes ont été réalisées avec le logiciel Stellarium