par Sylvain Bouley | Oct 13, 2023 | Non classé

| 05/11/2023 |

Dernier quartier de la Lune |

| 09/11/2023 |

Rapprochement très serré entre la Lune et Vénus avant le lever du Soleil

|

| 11/11/2023 |

Rapprochement entre la Lune et Spica |

| 13/11/2023 |

Nouvelle Lune |

| 17/11/2023 |

Pluie d’étoiles filantes : Léonides (15 météores/heure au zénith) |

| 20/11/2023 |

Premier quartier de la Lune |

| 20/11/2023 |

Rapprochement entre la Lune et Saturne en première partie de nuit

|

| 22/11/2023 |

Rapprochement entre la Lune et Neptune |

| 25/11/2023 |

Rapprochement entre la Lune et Jupiter en première partie de nuit

|

| 26/11/2023 |

Rapprochement entre la Lune et Uranus |

| 26/11/2023 |

Rapprochement entre la Lune et les Pléiades

|

| 27/11/2023 |

Pleine Lune |

par Sylvain Bouley | Oct 13, 2023 | Non classé

| 02/10/2023 |

Rapprochement entre la Lune et Jupiter en première partie de nuit |

| 02/10/2023 |

Rapprochement entre la Lune et Uranus |

| 06/10/2023 |

Dernier quartier de la Lune |

| 08/10/2023 |

Pluie d’étoiles filantes : Draconides (10 météores/heure au zénith) |

| 09/10/2023 |

Rapprochement entre Vénus et Régulus, Lion en fin de nuit |

| 10/10/2023 |

Rapprochement entre la Lune et Vénus en fin de nuit |

| 14/10/2023 |

Nouvelle Lune (éclipse annulaire de Soleil non visible à Paris) |

| 20/10/2023 |

Transits simultanés sur Jupiter : deux ombres de satellites. |

| 20/10/2023 |

Transits simultanés sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites. |

| 21/10/2023 |

Pluie d’étoiles filantes : Orionides (20 météores/heure au zénith) |

| 22/10/2023 |

Premier quartier de la Lune |

| 24/10/2023 |

Rapprochement entre la Lune et Saturne en première partie de nuit

|

| 28/10/2023 |

Pleine Lune (éclipse partielle de Lune entièrement visible en Afrique) |

| 29/10/2023 |

Rapprochement entre la Lune et Jupiter en première partie de nuit

|

par Sylvain Bouley | Juil 16, 2023 | Actualités

L’analyse d’images radar prises par la sonde Magellan à 8 mois d’intervalle montre des modifications de terrain très certainement liées à une éruption volcanique.

Vénus, notre plus proche voisine, est une planète rocheuse à peine plus petite que la Terre. Sa composition et sa structure radiale sont sans doute très proches de celles de notre planète. Vénus et la Terre ont toutes deux emmagasiné de la chaleur lors de leur formation, chaleur à laquelle vient s’ajouter la chaleur produite par la désintégration d’éléments radiogéniques (isotopes 235 et 238 de l’uranium, 232 du thorium, et 40 du potassium) présents dans leur manteau et leur croûte. En se refroidissant, elles évacuent cette chaleur vers la surface. Même si les deux planètes ont suivi des chemins différents pour ce qui est de leur dynamique interne (rappelons que, contrairement à la Terre, Vénus ne possède pas de tectonique des plaques), leur refroidissement se manifeste par la présence de volcanisme en surface. Ainsi, malgré l’absence de tectonique des plaques (qui, sur Terre, est étroitement liée à la distribution des volcans), les traces d’activité volcanique sur Vénus sont nombreuses (voir encadré). Une question taraude cependant les scientifiques : Vénus est-elle, comme la Terre, toujours volcaniquement active ? Sa taille le laisse penser. Pour un objet donné, la longévité de l’activité volcanique d’une planète dépend de la quantité de chaleur que cet objet a pu emmagasiner, et donc de sa taille. La Terre étant toujours active, Vénus l’est sans doute également. Plusieurs observations effectuées par les sondes spatiales depuis les années 1980 vont dans le sens de cette intuition, sans la confirmer de façon indiscutable. Les variations temporelles de la quantité de dioxyde de soufre au sommet de la couche nuageuse, notamment entre 2006 et 2012, pourraient être la signature d’éruptions volcaniques. Ces variations ne sont toutefois pas concluantes, car elles pourraient aussi résulter de phénomènes de circulation atmosphérique. En 2015, des images infrarouges prises par Venus Express ont apporté un indice plus solide en détectant des variations de température dans la région de Ganaki Chasma, non loin de Maat Mons. Celles-ci pourraient être liées à l’émission de gaz ou de laves portés à des températures de 830 °C. Malgré ce faisceau d’indices, il n’existe jusqu’à présent aucune observation directe d’une éruption volcanique à la surface de Vénus. Et pour cause. Notre voisine est entourée d’une épaisse atmosphère essentiellement composée de dioxyde de carbone. Outre que cette atmosphère est responsable d’un puissant effet de serre, et donc de températures de surface très élevées, elle nous masque la surface de Vénus en permanence. Difficile, dans ces conditions, d’y observer une éventuelle éruption en temps réel. Comme si cela ne suffisait pas, les conditions de température et de pression en surface font que ces éruptions sont sans doute beaucoup moins spectaculaires que sur Terre. En particulier, une atmosphère dense et chaude ne favorise pas le développement de panaches volcaniques, ou colonnes pliniennes1. Températures et pressions élevées favorisent également l’épanchement des laves aux dépens de leur accumulation, ce qui limite la taille des édifices volcaniques.

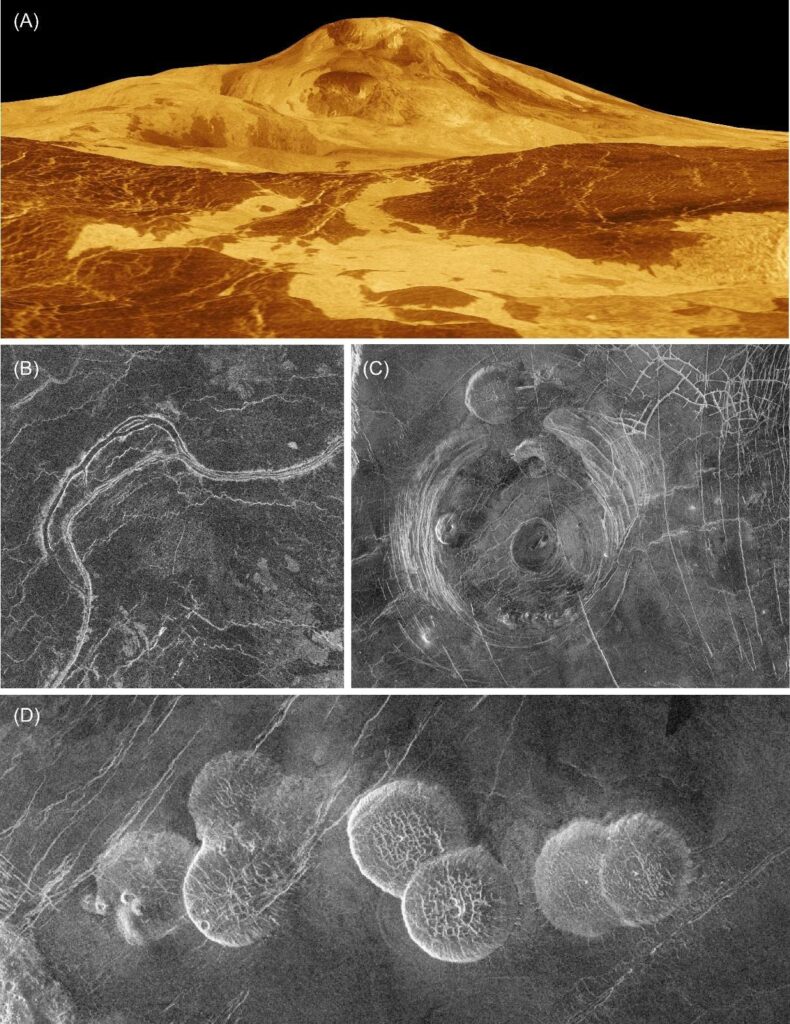

1. Différents aspects du volcanisme vénusien vus par les images radar de la sonde Magellan.

(A) Reconstruction 3D de Maat Mons, volcan bouclier culminant à 8 km d’altitude (l’échelle verticale est

augmentée d’environ un facteur 15). (B) Bayara Vallis, un canal creusé par une coulée de lave. (C) Aine Corona, une corona typique de 200 km de diamètre. (D) Seoritsu Fara, une série de dômes en crêpe ou « pancake domes ». (© J. Teske)

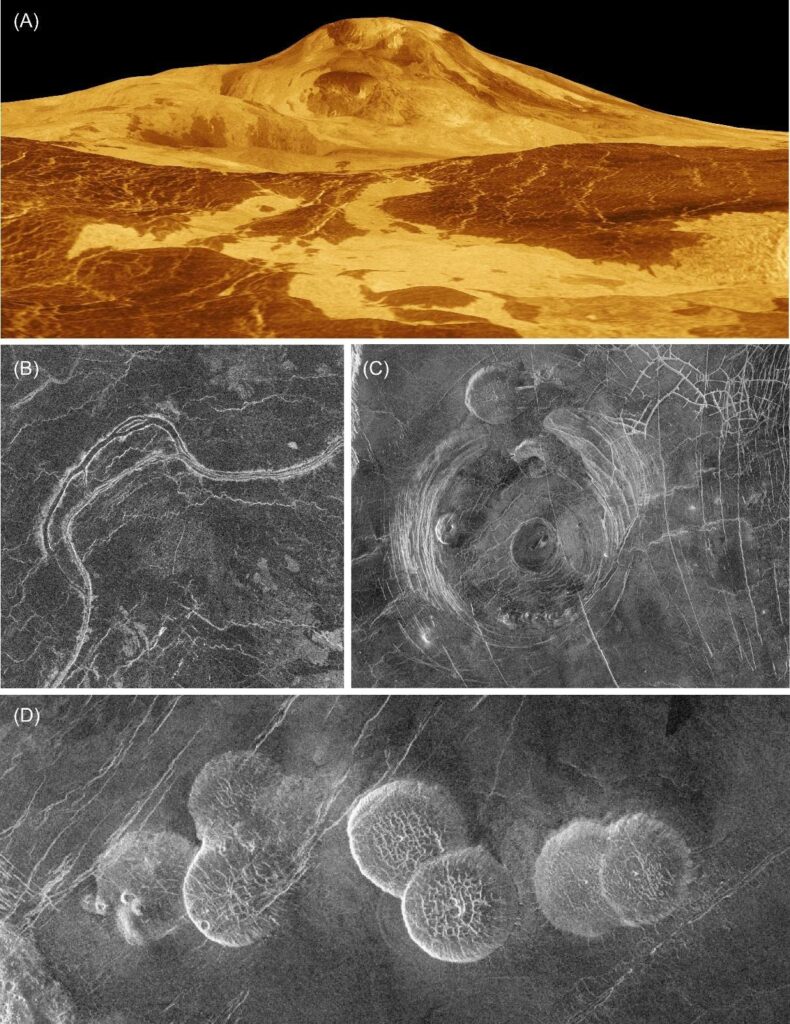

2. (E) Carte hémisphérique de la topographie de Vénus centrée sur la longitude 180° E. Atla Regio est entourée en blanc. (F) Reconstruction 3D d’Atla Regio avec Sapas Mons au premier plan, Ozza Mons sur lagauche,etMaatMonsàl’horizon. (©NASA/JPL/USGS)

Deux images pour une (possible) éruption

Pour tenter de trouver de nouveaux indices de volcanisme actif, deux chercheurs américains ont analysé des images radar acquises par la sonde Magellan il y a une trentaine d’années2, l’idée étant de repérer d’éventuelles modifications de surface entre deux clichés d’un même endroit pris à des instants différents. Les deux chercheurs, dont les travaux sont en cours de publication dans la revue Science3, se sont concentrés sur une quinzaine de régions dont on pense qu’elles pourraient être le siège de volcanisme actif, comme Atla Regio, qui abrite deux volcans boucliers, Maat Mons et Ozza Mons (fig. 2). Ce faisant, ils ont repéré un évent (ou fissure) volcanique dont la morphologie semble avoir changé en l’espace de huit mois (fig. 3). Cet évent est situé sur le flanc nord d’un petit dôme volcanique, lui-même localisé dans le massif de Maat Mons. Sur la première image, il est presque circulaire et sa superficie est d’un peu plus de 2 km2. Sur la seconde image, sa forme est irrégulière et sa superficie a doublé. De plus, les parois internes qui apparaissaient abruptes sur la première image sont moins prononcées sur la seconde, signe que le plancher y est moins profond (quelques dizaines de mètres seulement). Robert Herrick et Scott Hensley interprètent ces changements par la formation d’un lac de lave à l’intérieur de l’évent au cours des huit mois séparant les deux images. Sur l’image la plus récente, ils identifient également un terrain ressemblant à une coulée de lave, qui est absente sur l’image prise huit mois plus tôt. Les deux images ayant été prises sous des angles différents, il n’est cependant pas exclu que cette coulée ait été déjà présente lors du premier passage, mais qu’elle n’ait pas été détectée. Quoi qu’il en soit, et même s’il est moins spectaculaire qu’une éruption en temps réel, le changement de morphologie d’un évent volcanique est un indice clé, car il est nécessairement associé à un évènement d’origine volcanique. Par exemple, outre son remplissage par un lac de lave, hypothèse avancée par Robert Herrick et Scott Hensley, un évent peut changer de forme sous l’effet d’un effondrement, lui-même provoqué par la purge d’une poche de magma souterraine. Une question reste en suspens : l’intensité du volcanisme vénusien. Comme nous l’avons souligné, ce volcanisme est apparenté au volcanisme de point chaud. Sur Terre, les éruptions de ce type de volcans, par exemple le Mauna Loa à Hawaï ou le piton de la Fournaise sur l’île de la Réunion, se répètent avec une période de quelques années. Vénus possède plusieurs douzaines de volcans de taille similaire au Mauna Loa, et l’on peut raisonnablement penser qu’une ou plusieurs éruptions s’y produisent chaque année. De ce point de vue, il est étonnant qu’aucune éruption (excepté celle que l’on vient de relater) n’ait effectivement été détectée lors des trois décennies écoulées. Il serait toutefois prématuré d’en conclure que Vénus est peu active. Identifier une éruption à partir des seules images radar reste une tâche difficile. De plus, même si elle se concentre sur des régions où l’on a a priori le plus de chance de détecter une éruption, l’étude publiée dans Science ne couvre qu’une toute petite fraction (environ 1,5 %) de la surface de Vénus. Plusieurs missions spatiales dédiées à cette planète sont en préparation, notamment EnVision et Veritas, respectivement développées par l’Esa et la Nasa, et dont les lancements sont prévus au début des années 2030. L’un de leurs principaux objectifs sera de détecter de nouvelles traces d’éruptions volcaniques à la surface de l’étoile du Berger. Il sera alors possible de mieux évaluer l’ampleur de cette activité.

par Frédéric Deschamps – IESAS, Taipei, Taïwan

Publié dans le magazine L’Astronomie Mai 2023

notes 1. C’est le réchauffement des gaz atmosphériques absorbés par un panache qui permet à celui-ci de s’élever. Des gaz denses et chauds auront donc un effet très limité. 2. Magellan est une mission de la Nasa lancée en 1989 et active de 1990 à 1994. Essentiellement équipée d’un radar, elle a cartographié la surface de Vénus avec une résolution de 100 à 300 mètres. 3. Herrick R. R. et Hensley S. (2023), Surface changes observed on a Venusian volcano during the Magellan mission, Science, doi: 10.1126/science.abm7735.

par Sylvain Bouley | Juil 16, 2023 | Actualités

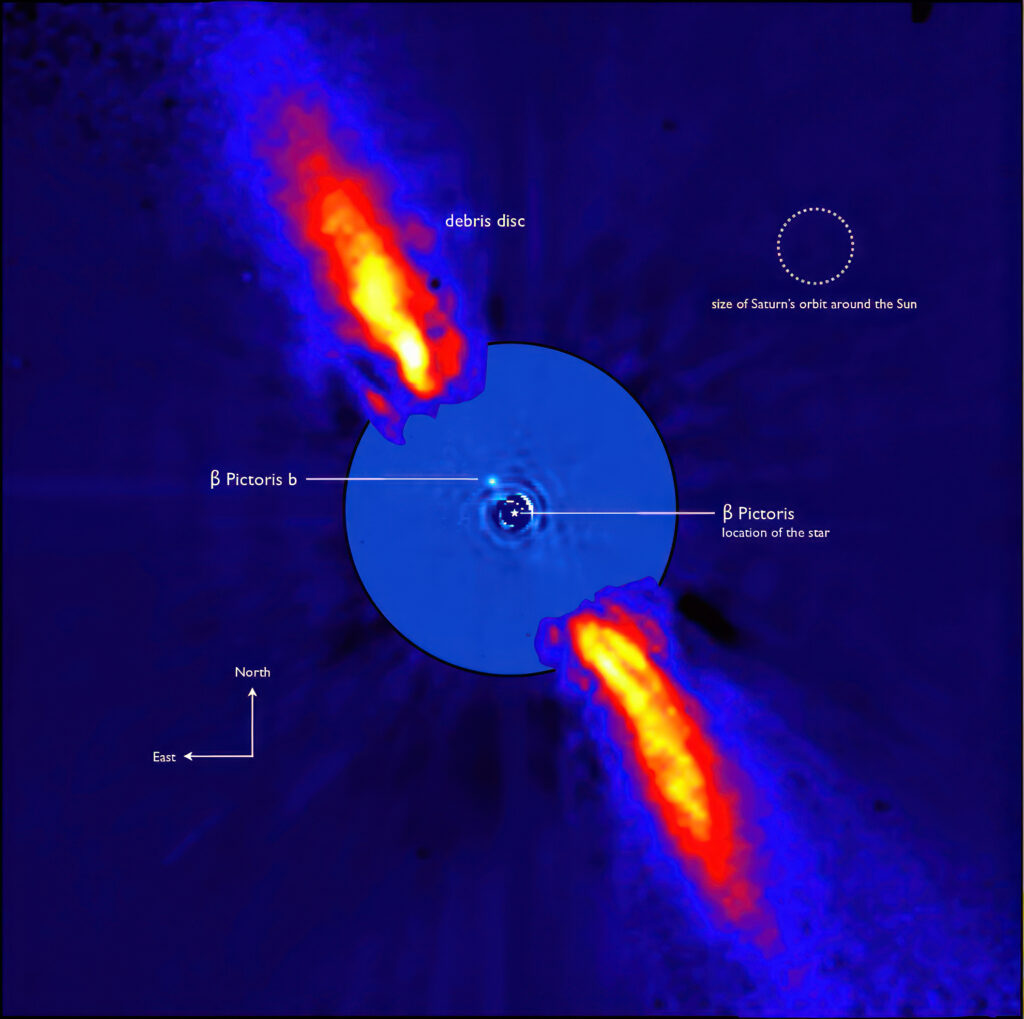

1. Le système de Bêta Pictoris. Le disque de débris (en fausses couleurs) est vu par la tranche. La planète Bêta Pictoris b apparaît comme un point blanc à proximité immédiate de l’étoile. (ESO/ A.-M. Lagrange et al. 2010)

Qu’est-ce qu’une exocomète ?

C’est un objet de petite taille (de l’ordre de quelques kilomètres) dont on observe l’évaporation quand il est situé à proximité de son étoile hôte. C’est donc l’équivalent d’une comète, observé dans un système exoplanétaire. Les premières exocomètes ont été observées dès 1988 autour de la jeune étoile massive A6V Bêta Pictoris [1]. Auparavant, en 1983, le satellite IRAS avait détecté autour de cette étoile un rayonnement infrarouge émis par un disque de débris, qui est une ceinture circumstellaire constituée de petits objets ; la ceinture de Kuiper en est un exemple dans le Système solaire. Ce disque a ensuite été observé dans le domaine visible par la tranche à l’aide des télescopes terrestres. À partir de 2008, une planète massive (fig. 1) a été détectée par imagerie directe dans l’infrarouge [2], à une distance de 8 ua de Bêta Pictoris, son étoile hôte ; sa présence pourrait être à l’origine des objets évaporés ; en 2019, une deuxième planète a été observée, cette fois par la méthode des vitesses radiales.

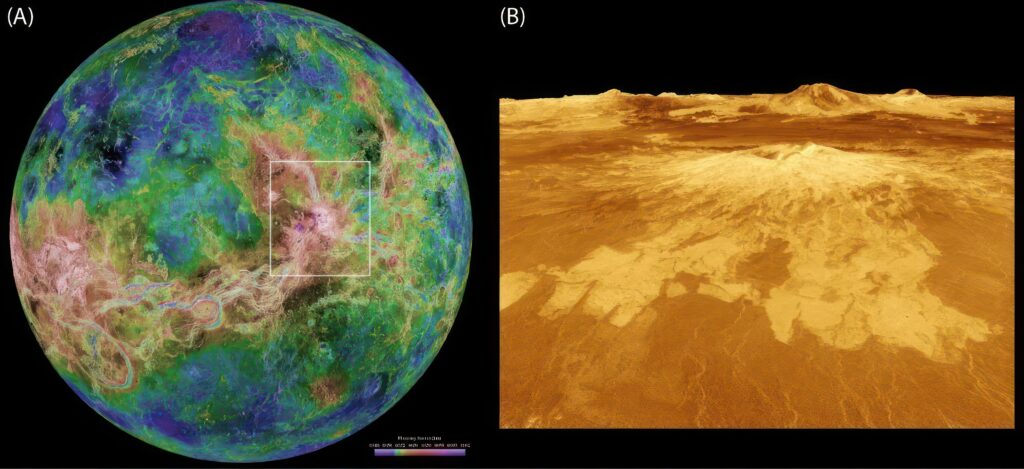

2. Le satellite CHEOPS. (Université de Berne)

La présence d’une exocomète se manifeste par les propriétés suivantes : (1) des absorptions variables, souvent décalées vers le rouge, issues d’un nuage d’ions vaporisés devant le disque stellaire, et (2) des transits photométriques dus au passage de la chevelure ou la queue de la comète devant l’étoile. C’est ainsi que le suivi photométrique de Bêta Pictoris, par la détection d’une trentaine de transits photométriques, a permis de caractériser les propriétés des exocomètes de cette étoile, dont la distribution en taille est proche de celle des comètes de la famille de Jupiter dans le Système solaire [5].

Comme Bêta Pictoris, HD 172555 est une jeune étoile massive (de type spectral A7V) entourée d’un disque de débris, dans lequel une forte émission d’oxygène atomique a été détectée en 2012 par le satellite Herschel dans l’infrarouge lointain [3]. Cette observation suggère la présence possible d’exocomètes qui seraient la source de H2O, CO et CO2. Deux ans plus tard, des observations spectroscopiques dans le domaine visible ont pu les identifier[4].

CHEOPS (fig. 2) est un petit télescope spatial, lancé en 2019 par l’Université de Berne et l’Agence spatiale européenne (Esa) dédié à la caractérisation d’exoplanètes déjà identifiées (en particulier la mesure précise de leur rayon) par la méthode des transits. L’un des programmes de la mission CHEOPS porte sur l’observation des disques de débris et l’étoile HD 172555 a ainsi été observée pendant trente orbites consécutives de CHEOPS, soit une durée d’un peu plus de deux jours[6].

3. La courbe de lumière brute de HD 172555 enregistrée par le satellite CHEOPS. L’instant t0 correspond à la date MJD 59381.445.

4. Périodogramme de la courbe de lumière de HD 172555 (fig. 3). La courbe rouge en pointillé correspond à un niveau de signification de 4 s. L’encadré central montre un agrandissement de la partie à courte fréquence (< 1 100 mHz). (Kiefer et al. 2023)

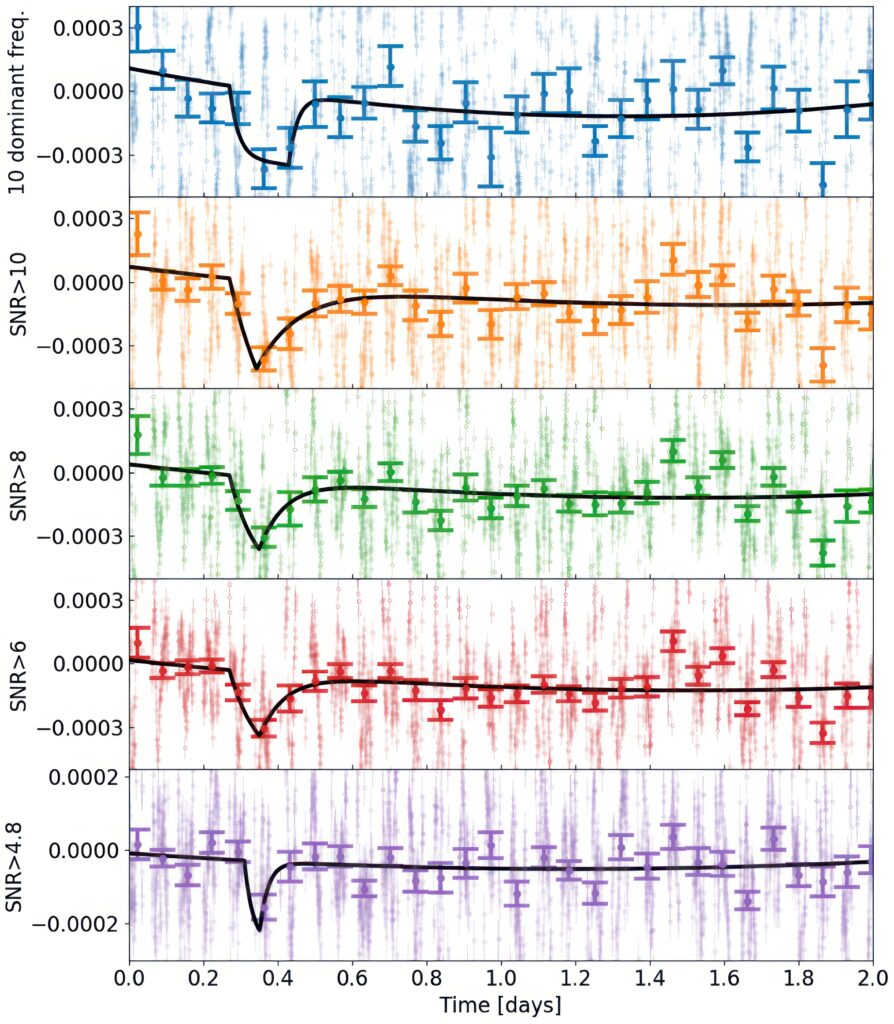

5. Courbes résiduelles après extraction des oscillations stellaires. Points avec barres d’erreur : courbes de lumières de HD 172555 corrigées des effets des oscillations stellaires, correspondant aux différents niveaux de signal sur bruit (S/N) requis. Les traits pleins correspondent à une sommation des points individuels sur une durée d’une heure. Le modèle (courbe noire) correspond à la signature attendue d’un transit cométaire. (Kiefer et al. 2023)

La courbe de lumière de HD 172555 (fig. 3) est dominée par les oscillations stellaires rapides, de type « d Scuti » (selon le nom de l’étoile sur laquelle ce phénomène a été découvert), caractéristiques de ces étoiles massives. Tout le travail de l’équipe a donc consisté à éliminer ces oscillations pour rechercher la signature d’un éventuel transit cométaire de bien moindre amplitude. À partir du périodogramme (c’est-à-dire de l’analyse en fréquence) de la courbe de lumière (fig. 4), les auteurs extraient du signal la composante périodique la plus intense, puis la suivante et ainsi de suite, jusqu’à éliminer les dix pics les plus intenses du périodogramme, signatures des oscillations stellaires, et ils poursuivent leur analyse d’élimination en appliquant divers seuils de probabilité, correspondant à différentes valeurs du rapport signal sur bruit (> 10, 8, 6 et 4,8). Les courbes résiduelles finales (fig. 5) indiquent la présence d’une absorption à un moment précis, que les auteurs attribuent à la signature d’une exocomète. Si la détection est réelle, l’objet aurait un rayon de 2,5 km et serait situé à une distance de 6,8 ± 1,4 rayons stellaires (soit 0,05 ± 0,01 ua). Ces valeurs sont en accord avec les résultats des mesures spectroscopiques [4], et aussi comparables à celles des exocomètes déjà détectées autour d’autres étoiles, en particulier Bêta Pictoris.

par Thérèse Encrenaz – Observatoire de Paris-PSL

Publié dans le magazine L’Astronomie Mai 2023

Notes:

- Ferlet R. et al., Astron. Astrophys. 185, 267, 1988.

- Lagrange A.-M. et al., Science 329, 57, 2010.

- Riviere-Marichalar P. et al., Astron. Astrophys. 546, L8, 2012.

- Kiefer F. et al., Astron. Astrophys. 561, L10.

- Lecavelier des Étangs A. et al., Scientific Reports 12, 5855, 2022.

- Kiefer F. et al., Astron. Astrophys. 671, id.A25, 2023.