25 Août 2016, 13h, journal télévisé de France 2 : « Notre planète a peut-être trouvé sa sœur jumelle » (découverte de Proxima b). Même son de cloche le 23 Juillet 2015, le 18 Avril 2014 (journal télévisé de TF1 : « Elle serait la cousine voire la sœur de la Terre » lors de la découverte de Kepler 186 f), le 6 Décembre 2011, et même dès le 25 Avril 2007. À chaque fois, de jolies illustrations, « vues d’artiste » même si ce n’est que rarement explicité. Que de nouvelles Terres donc !

Et pourtant, il faut bien reconnaître que si on y regarde de plus près, nous ne savons finalement que peu de choses sur les quelque 3500 exoplanètes découvertes à présent. Certes, en moins d’un quart de siècle, c’est réellement un tout autre univers que nous découvrons, peuplé de planètes en orbite autour d’une multitude d’étoiles, et peut être même toutes si nos instruments étaient assez performants même autour de l’étoile la plus proche de notre système, Proxima du Centaure.

Les deux méthodes principalement utilisées pour la détection d’exoplanètes (détection photométrique de transit et mesure de vitesse radiale par spectroscopie) ont donné des résultats excellents mais surprenants. Ces méthodes, complémentaires, ne peuvent être utilisées dans les mêmes conditions : la spectroscopie de précision permettant la mesure de vitesses radiales des étoiles requiert une instrumentation lourde et encombrante ; incompatible avec une exploitation facile dans l’espace, elle passe par l’utilisation de grands télescopes au sol. À l’inverse, la photométrie ultra précise, utilisée pour la détection de transit se prête facilement à la « spatialisation » : les détecteurs utilisés sont simples, assez robustes et leur mise en œuvre sur une sonde spatiale est donc une tâche maintenant assez routinière. C’est cette technique que va utiliser la mission PLATO de l’ESA, dont le lancement est prévu en 2026. D’autres missions spatiales, franco-européenne comme CoRoT (pionnière en matière de recherche d’exoplanètes grâce à la photométrie spatiale), ou américaines comme Kepler et TESS (lancée en Avril dernier), se fondent aussi sur cette technique. Mais alors, qu’apporte PLATO donc en plus de ces missions passées et présentes ? Puisque la technique choisie est utilisée depuis plus de 10 ans, on pourrait penser que cette mission n’est qu’une petite avancée et non un véritable pas en avant. En fait, l’importance de cette nouvelle mission réside dans ses objectifs qui ne sont pas seulement de détecter des exoplanètes, mais d’en connaître précisément les caractéristiques (rayon, masse, âge…) et ce pour un très grand nombre d’entre elles. De nombreuses détections, accompagnées de détails sur les exoplanètes découvertes ont été annoncées, mais les certitudes liées à la détection sont souvent mélangées uniquement à des spéculations sur l’allure de ces planètes. Plus précisément, on peut trouver l’estimation de la masse d’une de ces planètes, mais difficile de trouver l’incertitude qui affecte, par exemple, la valeur de cette masse. Et elle est parfois… astronomique. Sans parler de l’âge du système observé, dont on ne parle souvent pas faute de pouvoir en donner une valeur avec moins de 50% d’incertitude. PLATO s’est fixé comme objectif de précisément déterminer masse, rayon (donc masse volumique) et âge des planètes détectées. Il deviendra alors possible de dire, avec certitude et sans exagération ou spéculation, s’il existe des planètes comparables à la Terre, combien, et autour de quelles étoiles. Et par là même, de caractériser bien sûr les autres planètes, plus grosses, plus proches ou plus lointaines de leur étoile hôte, pour comprendre la diversité des systèmes observés.

Les missions antérieures

On peut donc se demander comment PLATO va procéder et pourquoi les missions précédentes n’ont pas fait de même. Il faut d’abord se replacer dans le contexte de ces missions passées. Dans les années 1990, les caméras capables d’observer des centaines de milliers d’étoiles avec une ultra haute précision photométrique deviennent facilement spatialisables. Elles ouvrent d’immenses possibilités dont celles de la mesure de la micro-variabilité des étoiles. On l’oublie souvent, c’est une petite mission canadienne nommée MOST qui a ouvert la voie. Tellement petite que son initiateur, Jaymie Matthews de l’université de Vancouver, la surnommait le Humble Space Telescope. Lancée en 2003 avec le soutien de la Canadian Space Agency, avec pour objectif des observations de photométrie stellaire (sans pour autant viser initialement à la détection d’exoplanètes), elle était équipée d’une instrumentation forcément moins performante que les missions qui suivront, mais c’était un début. Et la possibilité de détecter des transits planétaires devint un objectif qui n’était plus hors d’atteinte. Les premières véritables détections d’exoplanètes par la photométrie spatiale furent celles de la mission CoRoT, lancée en 2006. CoRoT était un projet international regroupant des pays européens ainsi que le Brésil, et mené par l’agence spatiale française, le CNES, avec l’appui scientifique de nombreux laboratoires de recherche en France et ailleurs. La NASA emboîta le pas de CoRoT avec la mission Kepler, avec les moyens que cette agence peut engager : elle fit une riche moisson d’exoplanètes (plus de 2000) entre son lancement en 2009 et son arrêt en octobre 2018. Toutes ces missions, qu’on pourrait appeler de première génération, avaient pour but principal la simple détection d’exoplanètes, ce qui représentait déjà un objectif ambitieux à l’époque. Elles n’ont pas été conçues dès l’origine pour les caractériser en masse, rayon et âge, paramètres indispensables pour maintenant comprendre la physique des systèmes observés. CoRoT et Kepler visaient à observer un très grand nombre d’étoiles (plus de 150 000) pour maximiser les chances de détection de planètes. Que ce soit avec un télescope de relativement petit diamètre comme CoRoT (moins de 30cm) ou plus grand comme Kepler (presque 1m), cela impose d’observer des étoiles peu brillantes dans un champ de vue restreint. C’est la faible luminosité de ces étoiles qui a limité la connaissance des planètes orbitant autour d’elles. Un transit planétaire permet de connaître le rayon de la planète selon la profondeur de ce transit. Celui-ci est proportionnel au carré du rapport du rayon de la planète sur le rayon de l’étoile. Et ce dernier est difficilement mesurable si l’étoile est peu lumineuse. D’où l’impossibilité de pouvoir toujours connaître précisément le rayon des planètes détectées par CoRoT et Kepler. Pour déterminer la masse de la planète, même limitation : elle est déterminée par des observations spectroscopiques depuis des observatoires au sol. Quand CoRoT et Kepler détectaient un transit, des programmes de suivi au sol (dit « follow-up ») commençaient, visant les étoiles hôtes. Mais si cette étoile est faiblement lumineuse, les observations spectroscopiques du sol seront difficiles. Il faudra recourir à des télescopes de grand diamètre (plusieurs mètres) : ceux-ci ne sont pas légion et sont déjà bien occupés à la poursuite d’autres objectifs astrophysiques.

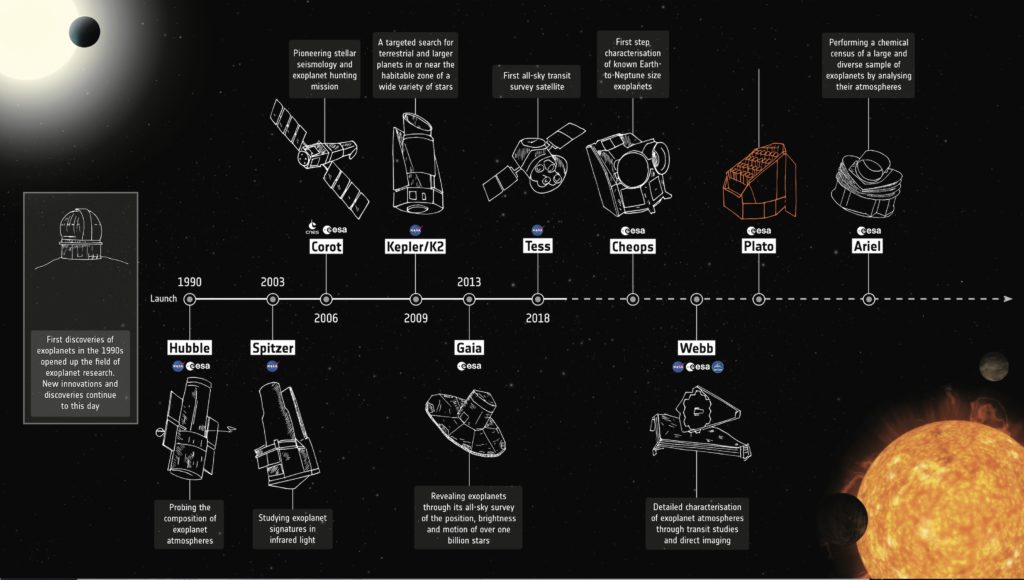

Récapitulatif des différentes missions capables de détecter des exoplanètes, depuis les premières découvertes en 1990. De nouvelles découvertes et innovations continuent de nos jours.

Le concept de PLATO

PLATO a dès le départ intégré la contrainte de la caractérisation précise des étoiles hôtes pour pouvoir ensuite appliquer cette précision aux planètes, tout en étant ambitieux en termes de nombres de planètes détectées et donc caractérisées. Pour cela, le concept instrumental de PLATO est particulier : plutôt qu’un seul télescope de grand diamètre comme Kepler, PLATO s’appuie sur 24 télescopes de petit diamètre. Cela présente l’avantage de concilier une grande surface collectrice (24 fois celle d’un télescope unitaire) tout en conservant un large champ de vue sur le ciel du fait de la courte focale. Cette solution simple en apparence ne va pas sans quelques difficultés : il faudra recombiner les 24 images pour profiter pleinement de ce dispositif optique. Mais ce surcroît de complexité est largement compensé par la possibilité d’observer avec une bonne précision photométrique (car grande surface collectrice) un très grand champ qui va donc compter beaucoup d’étoiles, dont beaucoup d’étoiles brillantes. Le suivi au sol de ces étoiles sera donc facilité. Et PLATO, s’appuyant sur l’expérience des missions précédentes, intègre dès avant le lancement la stratégie d’observations au sol pour maximiser l’exploitation des données obtenues dans l’espace.

Illustration du design du satellite. Chaque petit télescope possède un même grand champ de vue et la surface collectrice est multipliée par l’addition des images collectées. (OHB System AG)

Un autre atout de PLATO repose aussi sur la luminosité plus grande des étoiles observées. Ce point apparemment assez anodin est en fait primordial. D’abord, cet aspect est à la base même de la conception de PLATO : l’architecture décrite précédemment permet une grande sensibilité photométrique grâce à la grande surface collectrice ainsi que l’observation d’une partie du ciel assez grande pour contenir beaucoup d’étoiles brillantes. En effet, celles-ci sont forcément moins nombreuses que les étoiles plus faibles, car plus proches. C’était le dilemme des missions précédentes : il fallait observer beaucoup d’étoiles pour maximiser les chances de détection de planète, mais cela impliquait de viser des étoiles plus faiblement lumineuses car beaucoup plus nombreuses dans un champ de vue donné. PLATO contourne donc cette difficulté avec son architecture particulière. Comme mentionné précédemment, les observations complémentaires depuis les télescopes au sol sont donc beaucoup plus aisées, mais cela présente aussi un autre avantage déterminant : la photométrie spatiale, en plus de détecter les transits planétaires va aussi pouvoir mesurer les variations de luminosité de l’étoile causées par ses oscillations internes, qui sont la base de la sismologie stellaire : elles sont dues à des ondes, par exemple acoustiques, qui se propagent dans toute l’étoile, du cœur à la surface où elles se manifestent par des variations de luminosité. Étant passées par tout l’intérieur de l’étoile, elles apportent une information sur les couches qu’elles ont traversées. Ainsi température, masse volumique et autres caractéristiques physiques internes (vitesse de rotation par exemple) deviennent accessibles car ces ondes y sont sensibles. Toute cette information peut être comparée à des modèles théoriques et numériques de l’étoile. Ces modèles dépendent en particulier de la masse de l’étoile ainsi que de son âge. Ainsi, la sismologie, en plus de sonder l’intérieur de l’étoile (c’est ainsi que l’on sait que la température au cœur du Soleil atteint les 15 millions de degrés), nous permet d’estimer l’âge d’une étoile, et par là celui des planètes qui se sont formées autour d’elle, à sa naissance ou peu après (à l’échelle de la vie d’une étoile). CoRoT et Kepler ont certes utilisé cette technique, mais étaient beaucoup plus limitées par la plus faible luminosité de leurs cibles. PLATO fera donc mieux, mais ne sera lancé qu’en 2026. Entre temps, d’autres missions aideront à paver le chemin, comme les missions CHEOPS (lancement prévu automne 2019, Cosmic Vision de l’ESA) ou TESS, qui vient juste d’être lancée en avril 2018 (mission Nasa, voir l’Astronomie ???).

Mais en quoi la mission PLATO va-t-elle faire mieux, ou autre chose, que les autres missions ? CHEOPS a pour but de se concentrer sur quelques étoiles cibles seulement, connues pour abriter une ou plusieurs planètes ; la mission complétera les connaissances sur ces exoplanètes dans le but d’avoir une connaissance approfondie de ces quelques systèmes. TESS au contraire vise à observer tout le ciel, en se concentrant sur des étoiles très brillantes. Cela implique d’autres choix : cela implique de ne consacrer que de courtes périodes d’observation (de l’ordre du mois) à une région donnée. En découle une forte limitation : l’impossibilité de détecter avec certitude des planètes dont la période dépasse le mois, et une limitation de la précision de la sismologie. Donc impossible de découvrir une jumelle de la Terre. PLATO va concilier précision sismique et durée d’observation suffisantes pour caractériser finement les systèmes observés, et ce dans tout le ciel. Car voilà où nous en sommes : des milliers d’exoplanètes autour de milliers d’étoiles, parfois dans des systèmes multiples… mais pas un qui ressemble au nôtre ! Et pas vraiment d’autre petite planète bleue comme notre bonne vieille Terre.

Que sait-on vraiment des exoplanètes ?

Comme toujours, l’être humain se situant au centre de l’Univers, au sens propre ou au figuré, les autres systèmes devaient ressembler au nôtre. Huit planètes, bien « rangées », 4 rocheuses près de l’étoile et 4 géantes gazeuses au loin, toutes sur des orbites à peu près circulaire (excentricité maximum : 0,21). On présente souvent le Soleil comme une étoile banale, mais il ne l’est pas tant qu’il n’y parait : il n’y a que 5% des étoiles de la Galaxie qui ont une masse comparable à la sienne. La vaste majorité des étoiles sont en réalité beaucoup moins massives, avec environ 85% des étoiles de la Voie lactée qui ont une masse inférieure à la moitié de celle du Soleil. D’autre part, les observations ont établi que les deux tiers des étoiles de masse similaire au Soleil sont des étoiles binaires : pour chaque point lumineux dans le ciel, on peut déterminer que, dans la moitié des cas, la source est une étoile isolée, ou bien, dans l’autre moitié des cas, la source est en fait un groupe de deux étoiles ou plus, liées par la force de gravité qu’elles exercent l’une sur l’autre.

Faute de connaître d’autres systèmes planétaires, on a longtemps pensé que ces propriétés n’avaient rien d’exceptionnel, et qu’elles devaient naturellement résulter des mécanismes responsables de la formation planétaire. Patatras ! dès la première exoplanète découverte, 51 Peg b, il est montré que c’est un « Jupiter chaud », planète géante en orbite proche de son étoile hôte. Et cela continue avec les détections suivantes : des milliers d’autres planètes avec une diversité de propriétés insoupçonnée.

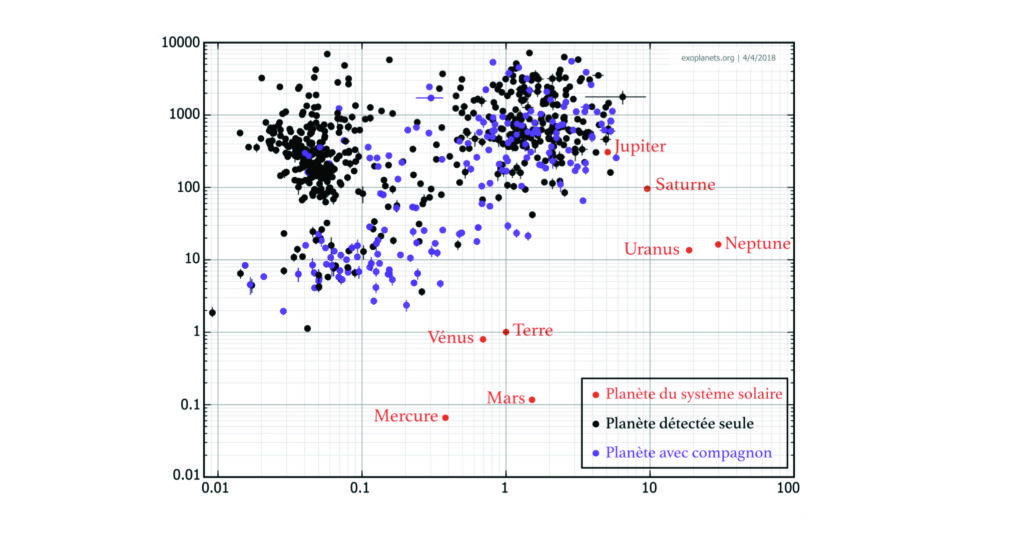

Tout d’abord, sur les quelques 3500 exoplanètes recensées à ce jour, il est important de rappeler que seulement 750 environ ont une masse mesurée. Pour la vaste majorité d’entre elles donc, dont seul le transit périodique devant l’étoile a pu être observé, la nature planétaire est pour l’instant considérée vraisemblable, mais elle n’a pas pu être confirmée par des mesures indépendantes. On peut avoir une vue d’ensemble des planètes détectées grâce à la Fig.1 : elles se répartissent pour la plupart dans la partie supérieure gauche de la figure. Cela n’a certainement rien de réel mais est plutôt la conséquence des biais de détection. Il est beaucoup plus facile de détecter des planètes massives (partie supérieure de la figure) proches de leur étoile (partie gauche). Les planètes du Système solaire apparaissent, elles, plutôt dans la partie inférieure droite. S’il n’y a pas d’exoplanètes connues dans cette partie du diagramme, c’est toujours à cause de ces biais observationnels : détecter une Terre, peu massive, ou une planète loin de son étoile comme le sont Jupiter et Saturne n’est pas chose aisée.

Masses des planètes connues au mois d’avril 2018, en fonction de la distance à leur étoile. Pour certains systèmes, on n’a détecté qu’une seule planète en orbite autour de l’étoile, elles sont représentées en noir. Pour d’autres, on a pu détecter un cortège de plusieurs planètes, ces planètes sont représentées en violet sur la figure. Les planètes du Système solaire sont représentées en orange. (Cilia Damiani)

Les exoplanètes connues ne semblent cependant pas être uniformément réparties. On peut distinguer trois groupes, en fonction de leur masse (en unité de masse terrestre notée Mo) et de leur distance à l’étoile : les planètes de masses supérieure à environ 50 Mo à une distance inférieure à 0,1 UA de leur étoile (les Jupiters chauds) ; les planètes de masses supérieure à environ 50 Mo à une distance supérieure à 1UA de leur étoile (Jupiters froids); et les planètes de masses inférieures à environ 30 Mo, qui se trouvent sur un large intervalle de distances à l’étoile (dites super-Terres). Reste donc à PLATO à découvrir de véritables Terres, moins massives que ces super-Terres. Et répondre à bien d’autres questions à propos des systèmes exoplanétaires observés.

Tout d’abord, pourquoi observe-t-on de nombreuses planètes proches de leur étoile (en particulier des Jupiters chauds) mais pourquoi n’y en a-t-il pas dans notre propre Système solaire ? En principe rien ne s’oppose à ce que des planètes soient sur des orbites plus proches que celle de Mercure. La plus petite distance possible entre une planète et une étoile est la limite de Roche qui est déterminée par la force gravitationnelle de l’étoile. Cette force est d’autant plus grande que la distance entre la planète et l’étoile est courte. Plus précisément, l’intensité de cette force n’est pas la même en tous points du volume de la planète. Ce différentiel de force gravitationnelle ressentie par la planète en tous ses points induit des forces de marée. Les planètes, même telluriques, ne sont jamais parfaitement rigides, et le travail de la force de marée peut les déformer. Quand la planète est trop proche de son étoile, la force de marée devient si intense que la planète ne peut plus maintenir sa propre cohésion, la déformation est si grande que la planète se délite. Cette distance minimale en dessous de laquelle la planète ne peut maintenir sa cohésion est la limite de Roche. On peut estimer que cette distance est inférieure à 0,01 UA pour une planète de la masse de Jupiter (elle correspond à une période orbitale d’environ 12h). Or en examinant attentivement la figure 1, on s’aperçoit que les Jupiters chauds ne semblent pas exister à des distances inférieures, non pas à la limite de Roche, mais à deux fois cette valeur ! De plus, l’absence de planètes massives détectée sur des distances orbitales comprises entre 0,1 et 1 UA ne peut pas être expliquée par la destruction de ces planètes par la force de marée.

Quel mécanisme est donc responsable de cette occurrence singulière de planètes dans un intervalle très précis de distance orbitale ? Est-il possible que certaines conditions favorisent la formation de planètes massives tout près de leur étoile ? En l’état actuel des connaissances, il semble que ce ne soit pas le cas et même tout à fait l’inverse : les Jupiters chauds ne devraient pas pouvoir se former à la distance à l’étoile où ils sont observés ! Pour le comprendre il faut considérer le système dans ses tout premiers moments. L’étoile est alors encore entourée d’un important disque de poussière et de gaz, résidus de l’environnement dans lequel se trouvait la proto-étoile avant l’effondrement gravitationnel qui lui a donné naissance. Les planètes se forment à leur tour dans le disque à partir du gaz et de la poussière qu’il contient. Pour former une planète aussi massive que Jupiter, il faut qu’une quantité très importante de gaz puisse s’effondrer sur elle-même et se désolidariser du reste du disque. Or à la distance orbitale où on observe les Jupiters chauds, le gaz du disque est chauffé par l’énergie rayonnée par l’étoile, toute proche. Cette chaleur agite les molécules du gaz, ce qui rend leur accrétion dans un volume restreint plus difficile, voire impossible. On pense donc que les planètes géantes doivent se former loin de leur étoile, à une distance où le gaz est suffisamment froid. On peut estimer cette distance à quelques unités astronomiques, là où observe par ailleurs de nombreux Jupiters froids, comme le Jupiter de notre Système solaire. Mais alors s’ils se forment à plusieurs unités astronomiques, pourquoi observe-t-on des Jupiters si près de leur étoile ? Sauf à remettre en question radicalement ce qu’on sait des disques proto-planétaires, on doit envisager une phase de migration : il doit exister un mécanisme qui divise par dix, voire par cent, la distance entre la planète nouvellement formée et l’étoile. Cependant, ce mécanisme ne doit pas être efficace pour toutes les planètes géantes, puisqu’on observe tout de même beaucoup de Jupiters froids. Pour les super-Terres, le nombre de détection est encore trop faible pour tirer des conclusions fortes, mais la situation semble moins claire. Non seulement leur faible masse n’est pas incompatible avec une formation in situ, mais leur répartition uniforme sur un large intervalle de distances à l’étoile indique que le mécanisme de migration, s’il opère aussi dans ce domaine de masse, ne doit pas aboutir de la même façon… Devant tant de questions, une seule solution : essayer de collecter le maximum d’informations possible sur les propriétés de ces systèmes afin d’y voir plus clair !

D’autre part, des orbites excentriques et inclinées sont aussi possibles, qui pourraient expliquer les propriétés rencontrées des systèmes planétaires. En effet, quand on peut mesurer la masse et la distance à l’étoile des planètes, on obtient aussi d’autres propriétés des orbites. En particulier, on sait par la loi de la gravitation de Newton que les planètes possèdent des orbites elliptiques, qui peuvent, en toute généralité, avoir une excentricité e quelconque entre 0 (l’orbite est alors circulaire) et 1 (cas extrême d’une orbite parabolique). Si on observe bien un certain nombre de systèmes où les planètes semblent avoir des orbites circulaires, comme c’est le cas dans le Système solaire, on en observe aussi qui ont des orbites très excentriques (le record est pour l’instant détenu par HD80606b, dont l’excentricité vaut e = 0,93). Il semble toutefois que, dans les systèmes où on trouve plusieurs planètes, les valeurs de l’excentricité ne sont jamais aussi extrêmes. On suppose que cela résulte d’un effet de « sélection naturelle » : dans un système de plusieurs planètes, si les orbites des différentes planètes ne sont pas suffisamment espacées, les interactions gravitationnelles intenses les déstabilisent rapidement. De faibles excentricités assurent la stabilité dynamique du système, et ce sont ces systèmes qu’on peut observer. Néanmoins, on observe bien de fortes excentricités dans les systèmes ne comportant qu’une planète, sur une orbite proche, ce qui n’est pas attendu dans les théories classiques de formation planétaire, basées sur l’exemple du Système solaire. Ce pourrait donc être un marqueur du mécanisme de migration qui a amené la planète près de l’étoile. Un autre indice se trouve dans les inclinaisons planétaires, en fait l’angle formé par l’axe de rotation de l’étoile et la normale au plan orbital de la planète. Encore une fois, dans le Système solaire ces inclinaisons sont très faibles, mais on observe des dizaines de planètes sur des orbites très inclinées. Et encore bien d’autres propriétés étonnantes sont observées dans le ciel, comme des exoplanètes en orbite autour d’étoiles binaires. À la formation, les perturbations gravitationnelles provoquées par un compagnon stellaire devraient agiter le disque, ce qui complexifie le processus de construction planétaire par accrétion. Pourtant on connaît maintenant neuf planètes en orbite autour d’une binaire. Comme en science-fiction, certains mondes possèdent des couchers de soleil doubles.

Tout ceci bien sûr, remet en cause notre façon de concevoir les conditions de formation des systèmes planétaires, et donc des possibilités d’émergence de la vie. La quête d’une planète jumelle de la Terre n’a pas encore été fructueuse. On connaît bien des planètes dont la température de surface est compatible avec la présence d’eau liquide, ce qu’on appelle des planètes habitables, mais elles possèdent toutes des masses et des rayons bien supérieurs à celui de la Terre, et sont en orbite autour d’étoiles très différentes du Soleil. La Terre est-elle vraiment une planète sans semblable ? Une chose est certaine, les systèmes exoplanétaires présentent une remarquable diversité. Mais comme on l’a vu, ce sont surtout nos limitations instrumentales qui rendent cette jumelle si élusive.

Un avenir prometteur

Il s’agit donc maintenant de trouver des planètes jumelles de la nôtre et surtout d’expliquer le nombre que nous allons observer : sont-elles nombreuses, ou au contraire rarissimes ? Pour cela, c’est l’ensemble des systèmes qu’il faut comprendre, même les plus exotiques. Comment se sont-ils formés, comment ont-ils évolué, le nôtre est-il une exception ou juste banal ? Répondre à ces questions sera l’objectif de PLATO. La précision extrême des mesures fournie par PLATO ouvrira la voie vers l’étape suivante de la caractérisation planétaire : la détermination de la composition de la planète et de son atmosphère. Pour cela l’Agence Spatiale Européenne prépare déjà l’avenir avec la sélection récente de la mission qui succèdera à PLATO : ARIEL pour Atmospheric Remote-sensing Exoplanet Large-survey. Pour la première fois, celle-ci sera équipée d’instruments qui permettront de mesurer l’empreinte chimique des gaz présents dans les atmosphères des exoplanètes. ARIEL, de façon complémentaire à PLATO, nous permettra de comprendre comment les systèmes planétaires se forment et évoluent. Il sera alors possible de mettre notre système en contexte, et de le comparer aux autres systèmes connus, nos voisins dans la Galaxie. Que des planètes comme la Terre soient fréquentes ou non, ces voisins restent malgré tout très éloignés de la Terre. L’étoile la plus proche de la Terre possède une planète géante, mais en moyenne, les étoiles sont très éloignées les unes des autres et on détecte des exoplanètes jusqu’à des distances de centaines d’années lumières du Soleil. Les premières ondes radio diffusées par l’homme ne les ont probablement pas encore atteintes. Si on voulait envoyer une sonde pour les explorer, il faudrait atteindre un siècle entre une commande et le signal retour du satellite. Sans parler du temps qu’il faudrait à la sonde, qui voyage à des vitesses bien moindres que celle de la lumière, pour y parvenir ! Dans ces conditions, difficile d’imaginer la possibilité de visiter ou de s’installer sur ces mondes éloignés, au moins dans un futur proche. Comme l’écrivait Carl Sagan, « la Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique […] Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres, et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. »

Frédéric Baudin (IAS, Orsay) & C. Damiani (MPS, Göttingen)