En dehors de la communauté astronomique, cette question ne se posait guère avant l’ère spatiale. En effet, ce sont des vaisseaux de l’espace qui, en se rapprochant de petits corps du Système solaire, ont envoyé des images spectaculaires montrant que les petits astres ont souvent des formes étranges. Pourquoi de telles formes et pourquoi la forme en boule semble-t-elle être l’apanage des gros astres comme les planètes et la plupart de leurs satellites ?

(Crédit : ESA-P. Carril)

Avant l’ère spatiale

En 1801, Giuseppe Piazzi (1746-1826), astronome italien, découvre à l’observatoire de Palerme un nouvel astre, auquel il donne le nom de Cérès. Serait-ce la planète que l’on recherche entre Mars et Jupiter ? Deux ans plus tard, Heinrich Olbers (1758-1840), astronome allemand, découvre à son tour dans la même zone un autre objet qu’il nomme Pallas. William Herschel (1738-1822), le très grand astronome découvreur d’Uranus, déclare alors qu’il s’agit d’un nouveau type de corps célestes, pour lesquels il propose le nom d’astéroïde. Ce nom évoque le mot étoile, car ces objets sont vus comme des étoiles.

Depuis ces premières découvertes, le nombre d’astéroïdes connus a crû de façon exponentielle… il dépasse le million aujourd’hui. Leur localisation est pour la majorité d’entre eux dans la ceinture principale, entre Mars et Jupiter, mais beaucoup d’autres se trouvent soit entre Jupiter et Neptune (les centaures), soit au-delà de Neptune, soit au contraire plus proches de la Terre (les géocroiseurs).

Ces objets renvoient la lumière qu’ils reçoivent du Soleil et sont donc vus depuis le sol terrestre comme des points brillants. Connaître leurs dimensions et leur forme est depuis deux siècles une question importante à laquelle des astronomes, en pratiquant la photométrie, ont pu apporter des réponses. Mais l’interprétation d’une « courbe de lumière » n’est pas toujours facile, comme le montre l’anecdote suivante [1]. L’astronome français Charles André (1842-1912) effectua en 1901 des observations de l’astéroïde (433) Éros. En procédant par comparaison des luminosités avec des étoiles du champ, il obtint une courbe avec deux minima bien marqués, ce qui évoqua pour lui un objet double avec passages successifs l’un devant l’autre, comme s’il s’agissait d’une étoile binaire. Cependant, l’astronome autrichien Egon von Oppolzer (1869-1907), doutant du caractère double de l’astéroïde, proposa d’attribuer ces variations d’éclat à la rotation d’un corps irrégulier, non sphérique. De fait, des observations ultérieures révélèrent une forme très allongée. La sonde Near-Shoemaker a observé de très près cet astéroïde (fig. 1) et s’est même posée sur son sol.

1. (433) Éros (longueur 34 km) a été visité par la sonde Near-Shoemaker qui s’y est finalement posée en 2001. (Crédit : NASA)

Depuis 50 ans, découverte de formes d’astéroïdes surprenantes

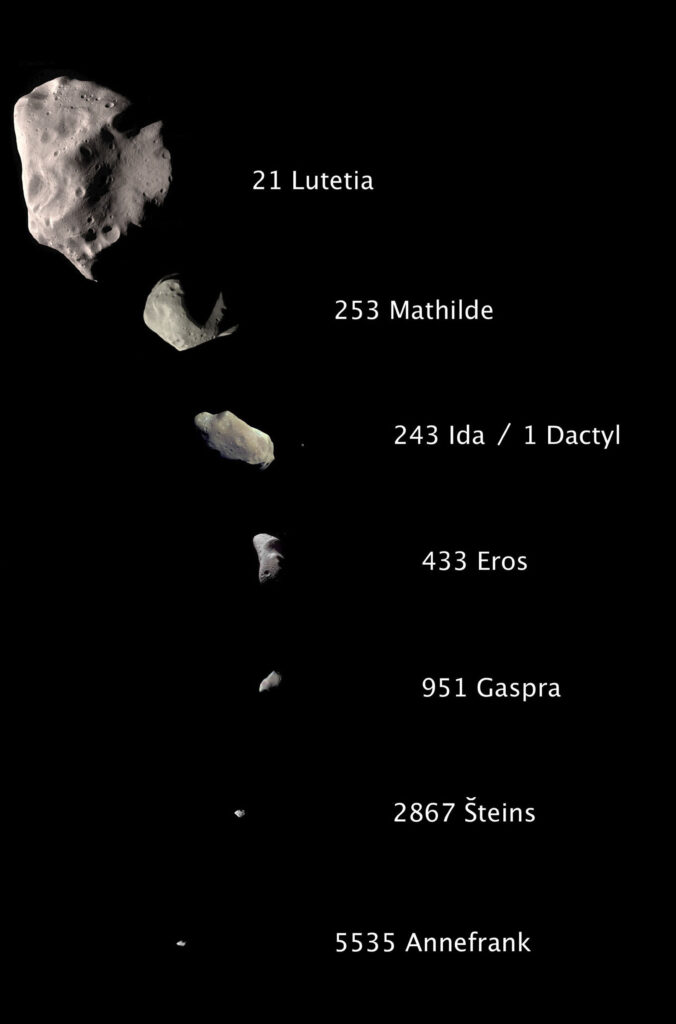

Depuis le début de l’ère spatiale, la connaissance des astéroïdes a fait des pas de géant. Lors des longs voyages de vaisseaux spatiaux vers les planètes, le passage à proximité de ces petits astres a été souvent programmé. La première photographie rapprochée d’un astéroïde fut celle de (951) Gaspra, en 1991, lors de la mission Galileo. Il y eut ultérieurement, lors d’autres missions lointaines, des portraits de (243) Ida, (253) Mathilde, (21) Lutetia, et bien d’autres encore (fig. 2). L’intérêt pour ces objets devenant important, plusieurs missions furent dédiées exclusivement à la visite de certains d’entre eux, avec parfois écrasement de la sonde sur l’astéroïde et, plus récemment, des tentatives d’extraction de matériau. Après la mission Near en 2000 sur Éros, il y eut la mission Dawn en 2011 autour de (4) Vesta, puis, dans la continuité de cette mission, la visite en 2015 de (1) Cérès. Ces deux astres sont les deux plus gros objets dans la ceinture principale. Toutes ces missions ont montré que les petits astéroïdes ont en général des formes très éloignées de la sphère, tandis que celles de Cérès et Vesta n’en sont pas très différentes.

2. Différents astéroïdes, visités lors de survols par des vaisseaux spatiaux, classés selon leur taille, du plus petit (Annefrank, longueur 6,6 km) au plus gros (Lutetia, longueur 120 km). (Crédit : d’après http://solarviews.com/raw/pia/PIA14316.jpg)

Indépendamment des missions spatiales, en nombre forcément limité, les astronomes disposent d’autres méthodes pour déterminer la forme des astéroïdes. Tout d’abord, comme indiqué précédemment, il y a les « courbes de lumière » de ces astres obtenues aujourd’hui par photométrie. Du fait que les astéroïdes sont des objets en rotation, les astronomes exploitent les différentes courbes obtenues avec un même objet pour en déduire la dimension et approximativement la forme. Une autre méthode consiste à exploiter la situation particulièrement intéressante lorsqu’un astéroïde passe devant une étoile. Il y a alors occultation et la lumière de l’étoile disparaît le temps de l’occultation [2]. Si l’observation est suivie par un grand nombre d’astronomes, professionnels ou amateurs, placés tout au long de la trajectoire sur Terre de l’ombre de l’astre éclipsé et qui mesurent les instants de début et de fin de l’occultation, les renseignements cumulés permettent de connaître non seulement les dimensions et la vitesse de l’objet, mais aussi sa forme (du moins de sa projection sur la Terre à l’instant de l’occultation). Ce type d’observations est aujourd’hui facilité par les données de positionnement des objets célestes obtenues avec précision par le satellite Gaia.

Les dimensions des astéroïdes s’étalent sur une échelle allant jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres, avec une majorité de quelques kilomètres. Leurs formes sont très variées et évoquent des pommes de terre, des toupies, des cacahuètes, des fémurs ou même des animaux étranges, comme les photos les ont révélées.

Les formes des gros et des petits astres, une question de physique

Lors de son assemblée générale de l’année 2006, l’UAI (Union astronomique internationale) a mis de l’ordre dans la classification des objets du Système solaire. La définition d’une planète a été précisée, ramenant leur nombre à 8 (en excluant donc Pluton), et une nouvelle catégorie a été créée, les planètes naines (aujourd’hui au nombre de 5), incluant Cérès. Tous les autres objets sont des « petits corps » du Système solaire. Un des critères retenus pour la définition d’une planète ou d’une planète naine est la forme : « […] a une masse suffisante pour que sa gravité dépasse les forces du corps solide et qu’il se maintienne par équilibre hydrostatique sous une forme quasi sphérique » (fig. 3).

3. La planète Terre et son satellite, la Lune, deux astres sphériques, vus depuis l’espace par la sonde Galileo. (Crédit : NASA/JPL)

Un équilibre hydrostatique est un état de repos qu’un système atteint lorsque les forces gravitationnelles subies par ce système compensent les forces de cohésion de la roche (via les forces internes, à l’échelle microscopique, dans les agrégats qui la forment). S’agissant d’astres formés par accrétion de matière, plus la masse accrétée est grande, plus importantes sont les forces de gravitation. Celles-ci peuvent alors agir sur cette matière et la rendre plastique : les bosses se tassent et les creux se remplissent. Plus l’astre est massif, plus sa pression interne est élevée et, par suite, plus il est dense et plus sa forme est arrondie. Dans un petit corps, de masse faible, les forces gravitationnelles sont insuffisantes pour modeler l’astre, l’équilibre hydrostatique n’est pas atteint et la forme n’est pas sphérique. Cependant, il existe des entorses à cette règle, car d’autres facteurs interviennent dans le cas des astéroïdes : la vitesse de rotation de l’astre, la nature du matériau le constituant et aussi sa compacité. Par ailleurs, des événements survenus dans le passé, comme des collisions destructrices ou des rapprochements, contribuent aussi à la forme actuelle des astéroïdes.

Certains petits astéroïdes, de très faible densité, sont des tas de « gravats » sans cohésion interne ; la gravitation est très faible et la forme quelconque. Comme exemple, on peut citer le tout petit astéroïde Dimorphos (fig. 4), satellite de Didymos, qui a été percuté par la sonde Dart en mars 2024. Si l’astéroïde est gros mais que la gravitation, quoique importante, n’est pas dominante, la forme est souvent patatoïde, comme c’est le cas d’Ida ou de Mathilde (fig. 2).

4. Le mini-astéroïde Dimorphos (longueur 164 m), satellite de l’astéroïde (65803) Didymos, a été la cible de la sonde Dart et sera prochainement visité par la sonde Hera qui pourra observer les changements qui sont advenus suite à l’impact. (Crédit : NASA)

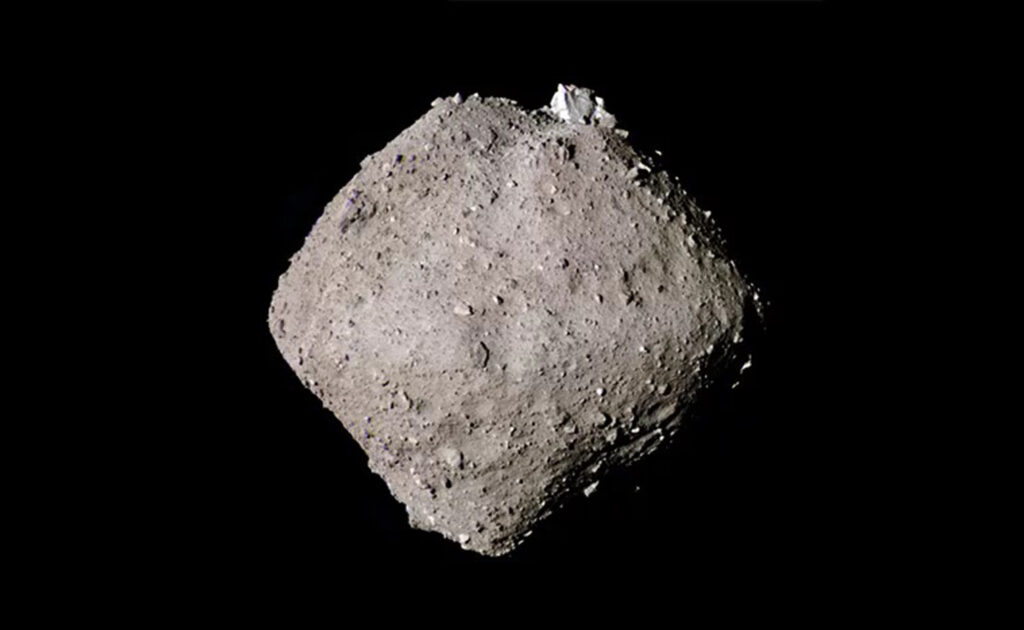

Lorsque la vitesse de rotation est importante, un astéroïde peut prendre la forme d’une toupie ; c’est le cas de Ryugu (fig. 5), l’astéroïde qui a été visité par la sonde japonaise Hayabusa 2 en 2018-2019, et dont de petits robots ont réussi à extraire quelques précieux grammes rapportés sur Terre en 2020. C’est aussi le cas de Bennu, visité par la sonde américaine Osiris-REx et dont les échantillons ont été rapportés sur Terre en 2023.

5. (162173) Ryugu (longueur 875 m) est un astéroïde carboné dont la composition est proche du Soleil. Une masse de 5,4 g prélevée lors de la mission Hayabusa 2 est arrivée sur Terre en décembre 2020. (Crédit : JAXA)

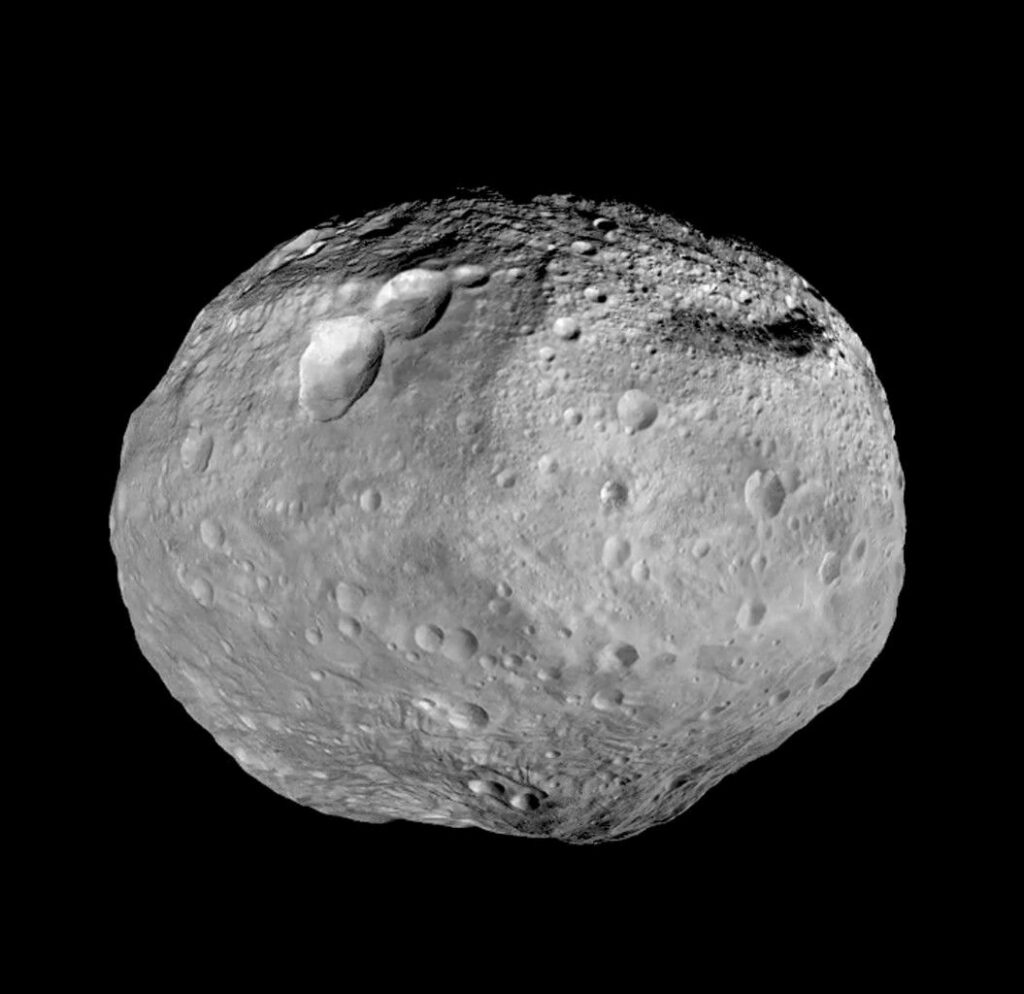

L’astéroïde Vesta (fig. 6), pourtant un gros objet (rayon 530 km), n’est pas sphérique. Il a probablement subi d’énormes impacts qui l’ont transformé et lui ont peut-être fait perdre une forme sphérique qu’il avait initialement.

6. (4) Vesta (longueur 530 km) est le deuxième astéroïde de la ceinture principale. Du fait d’une concavité au niveau d’un pôle et d’un piton central, cet astre n’est sans doute pas en équilibre hydrostatique et ne peut donc pas être classé parmi les planètes naines, comme c’est le cas pour Cérès. (Crédit : NASA)

Notons bien que la Terre, comme la plupart des planètes, est renflée à l’équateur et aplatie aux pôles sous l’effet de sa rotation et des forces d’inertie associées. Elle n’est pas une sphère parfaite, et d’ailleurs, la définition des planètes indique bien « une forme quasi sphérique ».

En conclusion, la forme sphérique, considérée dès l’Antiquité comme la forme naturelle la plus parfaite, n’est pas la plus répandue dans l’Univers ; peut-être même, en toute rigueur, est-elle très rare !

Marie-Claude PASKOFF │ Société astronomique de France

[Notes]

- Extrait du feuilleton « À la mesure du ciel », épisode 12, par Pascal Descamps (IMCCE).

- Sur la méthode des occultations, lire l’article de Thérèse Encrenaz dans l’Astronomie no186, p. 28.

Publié dans le magazine l’Astronomie