Le lancement du télescope spatial Hubble (HST, pour Hubble Space Telescope), le 24 avril 1990, a marqué le début d’une longue et fructueuse période scientifique, qui se poursuit de nos jours. Un rapide rappel en ce mois d’avril 2025 permet de retracer quelques grandes lignes de son histoire et des avancées permises en astronomie.

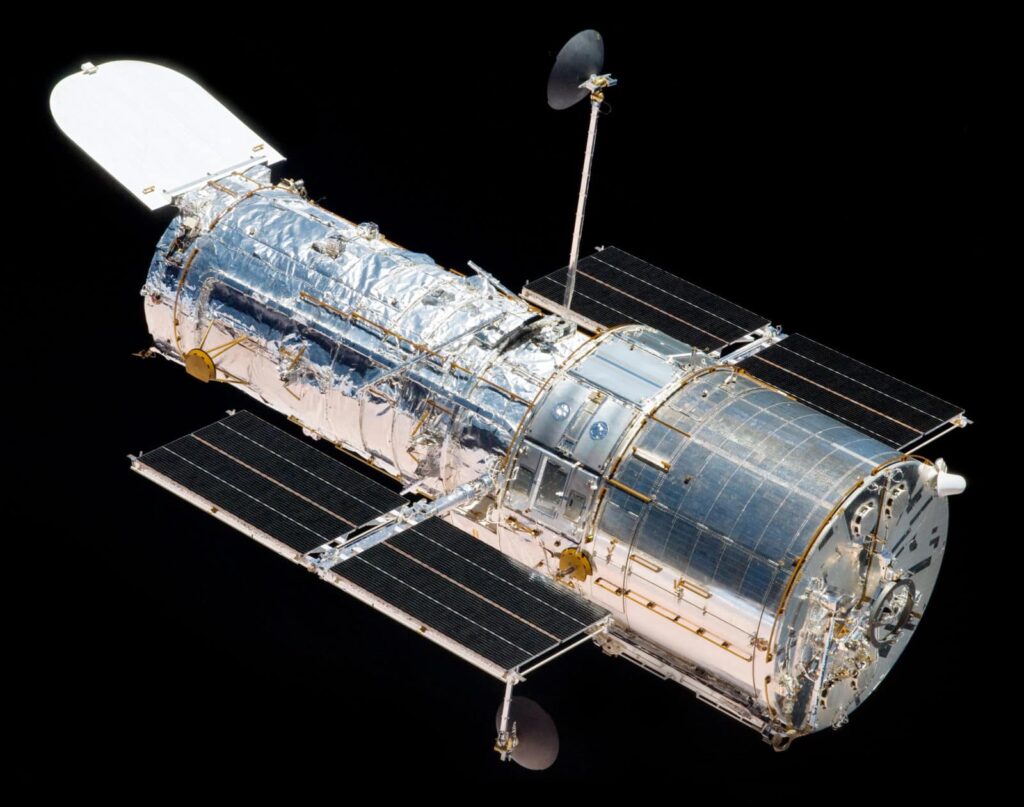

1. Photo du télescope Hubble prise durant la mission STS-125 depuis la navette spatiale Atlantis, le 19 mai 2009. (Crédit : NASA)

Le lancement du HST fait suite à la proposition en 1946 de l’astronome Lyman Spitzer de mettre un télescope en orbite autour de la Terre, avec deux avantages majeurs : tout d’abord, ne pas être perturbés par les turbulences atmosphériques qui limitent la résolution angulaire ; ensuite, avoir la possibilité d’observer les rayonnements infrarouge (IR) et ultraviolet (UV), qui sont pratiquement complètement interceptés par l’atmosphère.

Le démarrage, les soucis

Le HST a été conçu par la Nasa avec une participation de l’Esa (15 %) dans le cadre de son programme des Grands Observatoires (Great Observatories) [1] ; son développement a démarré en 1970, mais son lancement prit beaucoup de retard, pour des raisons de financement, à cause de mises au point techniques, mais surtout de l’accident de la navette Challenger en janvier 1986 [2]. Il fut donc repoussé jusqu’en 1990 (fig. 1). Dès le départ, il était prévu d’intervenir sur le télescope et de l’améliorer régulièrement, une fois placé sur son orbite à 515 km d’altitude, altitude suffisamment basse pour que des astronautes puissent intervenir rapidement. Cette orbite a varié au cours du temps entre 515 et 618 km.

Très rapidement après le décollage, des opérations de maintenance et d’entretien ont été nécessaires et la navette spatiale fut mise à contribution cinq fois, en 1993, 1997, 1999 (STS-103 avec le cosmonaute français Jean-François Clervoy, voir l’Astronomie 141, septembre 2020), 2002 et 2009. Pour chacune de ces opérations, plusieurs longues sorties extravéhiculaires furent nécessaires pour réparer ou remplacer équipements ou instruments défaillants. Cela fut rendu impossible après 2011 et l’arrêt de la navette spatiale américaine qui permettait les allers-retours réguliers entre la Terre et l’ISS. La dernière mission de maintenance, STS-125, en mai 2009, permit à Hubble de fonctionner encore de nombreuses années.

Qui dit télescope dit miroirs. Le miroir principal de Hubble a un diamètre de 2,4 m, ce qui permet une résolution angulaire inférieure au dixième de seconde d’arc, puisque Hubble évolue loin de la turbulence atmosphérique. Toutefois, très vite, une aberration optique fut découverte sur l’un des deux miroirs, qui empêchait d’obtenir des images nettes. En 1993, la première mission d’entretien, STS-61, avait pour but de réparer ce défaut ; il fallut ensuite remplacer le spectrographe haute résolution et le spectrographe pour objets faibles (STS-82) ; enfin fut rajoutée une nouvelle caméra infrarouge à un spectrographe multi-objets (Near Infrared Camera/Multi-Object Spectrograph, NICMOS), pour observer les galaxies très lointaines.

Les instruments à bord

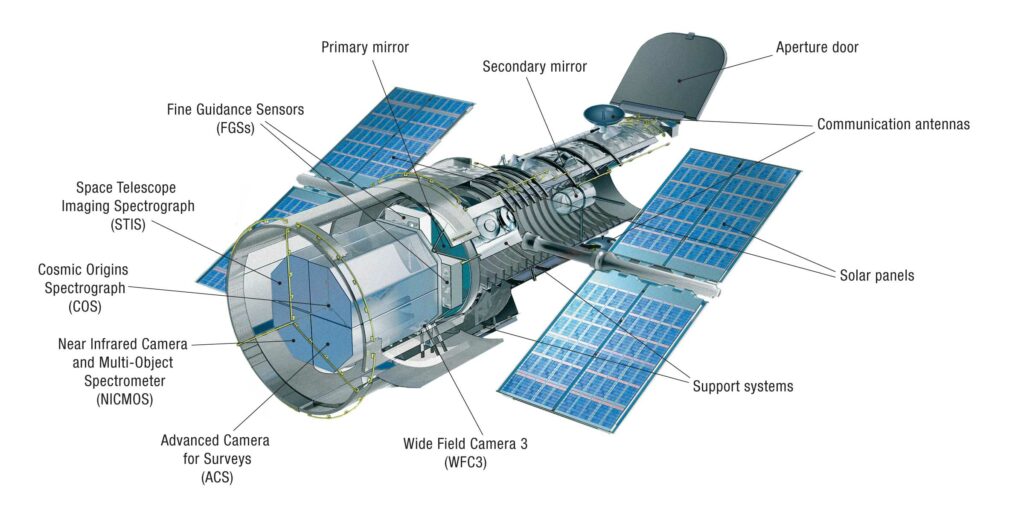

Le télescope spatial est un assemblage de pièces mécaniques et optiques d’une trentaine de mètres de longueur (fig. 2) ; sa partie optique est un dispositif à deux miroirs, qui permet de réfléchir la lumière incidente reçue par le miroir primaire vers le miroir secondaire pour enfin atteindre le plan focal du télescope où elle est collectée ; de là, un jeu de miroirs permet de renvoyer la lumière vers les instruments qui analysent les différentes longueurs d’onde de la lumière reçue, de l’UV au visible et au proche IR : comme des caméras ou des spectrographes, qui font de Hubble un véritable observatoire capable d’examiner les objets célestes avec une extrême finesse. Une caméra infrarouge couplée à un spectrographe multi-objets (NICMOS, susmentionné) permet d’observer les galaxies très lointaines.

2. Schéma précisant la disposition des instruments à l’intérieur du HST. Ils sont dans des conteneurs aisément déplacés. Légendes depuis le panneau de protection du télescope (aperture door), dans le sens des aiguilles d’une montre : antennes de communication, panneaux solaires, cases à équipements, caméra à large champ WFC3, caméra ACS, caméra et spectromètre NICMOS, spectromètre ultraviolet COS, caméra et spectromètre STIS, capteurs fins de guidage, miroir primaire, miroir secondaire. (Crédits : NASA & ESA)

Comme dit plus haut, la grande taille du miroir primaire permet d’obtenir des images avec une excellente résolution angulaire inférieure au dixième de seconde d’arc ; les observations à l’aide de caméras et de spectrographes vont de l’IR proche à l’UV. Les données collectées par Hubble ont contribué à des découvertes de grande portée dans le domaine de l’astrophysique. Chaque instrument a été conçu pour observer l’Univers, à l’aide de caméras. Le détail des instruments peut être retrouvé sur le site de la Nasa [3].

L’apport de Hubble

Les apports scientifiques de Hubble sont immenses dans tous les domaines de l’astronomie ; il suffit pour s’en convaincre de survoler les numéros de l’Astronomie de ces dernières années, il est rare que n’y figure pas un article s’appuyant sur des observations de ce télescope, que ce soit en imagerie ou en spectroscopie ; très souvent, l’image du mois est une illustration issue de Hubble, comme dans le numéro 191 de mars dernier où figurent LEDA 1313424 et ses anneaux.

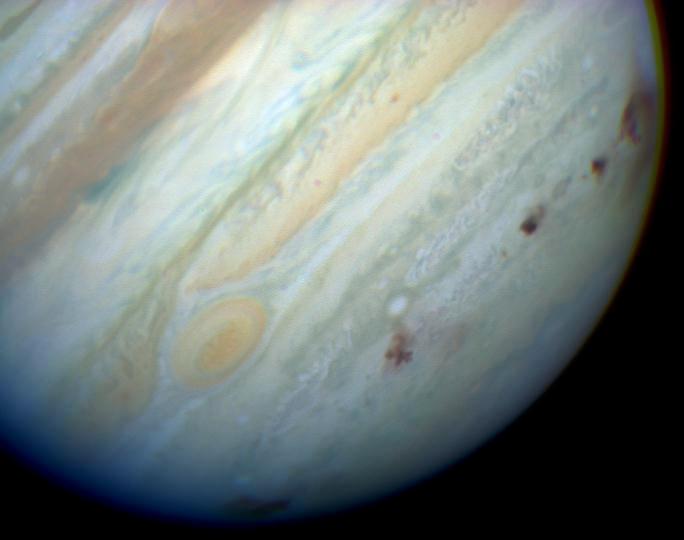

Dès les années 1980 avaient été définis par la Nasa et un collectif d’astronomes trois thèmes à traiter en priorité : l’étude du milieu intergalactique proche, une étude des champs profonds, c’est-à-dire des régions stellaires les plus reculées, et la détermination de la constante de Hubble. Le contrat a été rempli au-delà des espérances. Mais Hubble est aussi à l’origine de découvertes importantes concernant les exoplanètes et notre Système solaire ; chacun se souvient des photos de la comète Shoemaker-Levy 9 se disloquant et entrant en collision avec la planète Jupiter (fig. 3). En plus de l’imagerie, la spectroscopie a permis des avancées importantes dans la connaissance des atmosphères des exoplanètes ou des pépinières d’étoiles.

3. Impacts de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter en juillet 1994. Image prise avec la caméra WFPC de Hubble. (Crédits : NASA & ESA/Hubble)

La collaboration avec le JWST

Le télescope spatial James-Webb (JWST), lancé depuis la base spatiale de Kourou le 25 décembre 2021, a été conçu pour prendre la suite de Hubble. Ses premières observations sont arrivées à l’été 2022 ; il est dix fois plus sensible, collecte une image plus rapidement que Hubble, effectue ses observations depuis l’orange de la lumière visible jusqu’à l’IR moyen et élargit ainsi la gamme de longueurs d’onde au-delà du visible, ce qui doit permettre de nouvelles observations de quantité d’objets : les galaxies, lointaines ou pas, les atmosphères d’exoplanètes ou encore les planètes du Système solaire. Un exemple de cette complémentarité est illustré sur les figures 4a et 4b, représentant la galaxie de la Roue du chariot qui se trouve à 500 millions d’années-lumière de la Terre, immortalisée à la fois par Hubble en 2010 (fig. 4a) et par le JWST en 2022 (fig. 4b). Sur l’image fournie par Hubble en 2010, on devinait sans la voir précisément, dans les zones noires à l’intérieur du grand cercle bleu, de la poussière, résultat d’une collision entre la galaxie de la Roue du chariot et une autre galaxie.

4a. Image de la galaxie de la Roue de chariot obtenue grâce à Hubble publiée en 2010. On devine de la poussière à l’intérieur du grand cercle bleu. (Crédits : NASA & ESA)

4b. Image de la galaxie de la Roue de chariot obtenue grâce au JWST, publiée le 2 août 2022, qui montre les zones denses en gaz et en poussière beaucoup plus explicitement. De plus, des dizaines de galaxies lointaines ont été rendues visibles dans le fond qui apparaissait noir sur le cliché pris par Hubble. (Crédit : NASA)

L’association Hubble-JWST et leur complémentarité ont ouvert une ère très riche d’avancées en astronomie.

Janet BORG | Institut d’astrophysique spatiale

Notes

- Le programme des Grands Observatoires de la Nasa comprend quatre grands et puissants télescopes spatiaux lancés entre 1990 et 2003, couvrant un large domaine de longueurs d’onde : Hubble (UV, visible et proche IR), Compton Gamma-Ray Observatory (rayonnement gamma), Chandra (rayons X mous) et Spitzer (IR).

- Accident astronautique qui eut lieu le 28 janvier 1986 et qui se traduisit par la désintégration de la navette spatiale Challenger de la Nasa, 73 secondes après son décollage, et la mort des sept astronautes de l’équipage de la mission STS-51-L.

- [https://hubblesite.org/mission-and-telescope/instruments].

Publié dans le magazine l’Astronomie